Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erzähle Muse, von der Tochter, die so schön war, dass selbst die Sonne staunte, wenn sie ihr ins Gesicht schien. Erzähle Muse von den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat und in denen es weder Internet gab noch Netflix. Erzähle Muse vom Rodensteiner, der durch die Luft zum Schnellerts reitet. Erzähle Muse von dem blinden Jungen, der den Teufel in der Hölle überlistet. Marc Mandel versammelt in diesem Band wundersame und unglaubliche Geschichten für Erwachsene ab vierzehn Jahren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Märchen, Mythen und Mirakel

Wundersame und unglaubliche Geschichten für

Erwachsene ab vierzehn Jahren

Über den Autor

Marc Mandel wurde 1948 geboren. Er war jahrelang als Rockmusiker, Discjockey und Hotelpianist unterwegs. Daneben schrieb er Rezensionen, Kolumnen, Glossen. Auf dem zweiten Bildungsweg erwarb er das Abitur; anschließend studierte er Philosophie und Germanistik. Seit über zwanzig Jahren arbeitet er als Kulturjournalist, vor allem für das Darmstädter Echo. Monografien: Möbiusschleife (2021 Coortext-Verlag), Mädchenlieder (2021 Coortext-Verlag), Morden (Short Stories 2014), Machen (Schreibfibel 2016), Machen 2.0 (Gedichtfibel 2019) – alle im chiliverlag. Er ist Herausgeber des Weihnachtsbuches ‚Dichter-Lichter‘ der Autorengruppe Coortext (erschienen bei BoD 2020), sowie der Antologie 'Nebelschwaden' (Coortext-Verlag 2023).

Märchen, Mythen und Mirakel

Wundersame und unglaubliche Geschichten für

Erwachsene ab vierzehn Jahren

Marc Mandel

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar.

© 2024 -Verlag, Altheim

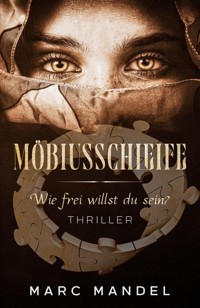

Buchcover: Germencreative nach Motiven

von Ellen Eckhardt

Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Inhalt

Vorwort 7

Der Zweifel 8

Das Mädchen am Brunnen 15

Phaeton 21

Der Sachbuch-Bestseller 27

Der schwarze Mann und die 31

sieben Mädchen

Die Tropfen des Königs 34

Eisensee 36

Katz und Maus 42

Prometheus 46

Zorn 58

Das Geheimnis 68

Europa 77

In festen Händen 83

Odyssee 100

Nikolaus 106

Zweimal kurz 112

Heiligabend 119

Io 126

Blind Date 136

El Blindo 140

Der Schusterjunge 146

Zum Paradiese 149

Von Eifer und Sucht 157

Kaffeehaus 163

Orest 167

Vorwort

Meine Mutter erzählte mir jeden Abend eine Geschichte. Auf wundersame Weise verwandelten sich jedoch Märchen und Mythen dabei immer wieder. Nur selten spielten sie im richtigen Leben, aber immer siegte der unterschütterliche Glaube an eine ausgleichende Gerechtigkeit. Dass es sich lohnt, klug und tapfer für Andere einzutreten, Rücksicht zu nehmen auf Schwächere und immer Zeit für Freunde zu haben – das lernte ich aus ihren Erzählungen. Wer sich darauf einlässt, erlebt eine unglaubliche und wundersame Reise.

Marc Mandel

Weiterstadt im August 2024

Der Zweifel

An einem kalten Winterabend betrat er die Gastwirtschaft am Bahnhof.

In der Luft lag der Duft von Glühwein und Zimt, vermengt mit dem Geruch von verschneiten Straßen.

»Bin ich der einzige Gast?«

»Momentan ja.«

Er tastete sich durch den Schankraum und lehnte den Langstock an die Theke.

Wortlos schob ihm der Büfettier einen Punsch hin.

Die Serviererin hatte sich fast unhörbar genähert und sprach leise: »Entschuldigung, vielleicht fällt es Ihnen nicht auf, aber Sie haben nichts an.«

»Das weiß ich«, stimmte er ihr zu, »ich bin Philosoph – und auch wenn das noch nicht alles erklärt. Momentan befinden wir uns alle in einem Traum. Gelegentlich träumen sogar Blinde.«

»Es tut mir leid, dass sie blind sind.«

»Das braucht Ihnen nicht leid zu tun: Ich bin sehr froh, dass ich nicht alles sehe.«

»Selbst wenn es Ihnen egal ist, dass Sie blind sind – und wenn Sie Philosoph sind – von mir aus. Doch ich bin sicher, dass wir uns nicht in einem Traum befinden.«

»Gestatten Sie mir, Ihnen zu widersprechen, gute Frau. Ich vertraue meinem Verstand und nicht den fünf Sinnen – von denen ich seit vielen Jahren ohnehin nur vier gebrauchen kann. Sie wissen, wie es mit den wirklich wichtigen Dingen ist: Die Menschen sehen nur mit dem Herzen gut. Wir befinden uns in diesem Augenblick beide in einem Traum.«

Er nahm einen tiefen Schluck. Heiß und süß, wie er es mochte – aber was bedeutete das schon in einem Traum?

»Es könnte doch sein, dass Sie schon etwas Alkoholisches getrunken haben, bevor Sie hereinkamen. Dann funktioniert der Kopf manchmal nicht mehr so gut – auch wenn es ein guter Kopf ist und der Besitzer des Gehirns darin sich sonst auf ihn verlassen kann.«

»Es genügt leider nicht, über einen wohlgestalteten Körper und einen entsprechenden Denkapparat zu verfügen – Schlüsse kann nur ziehen, wer den Geist effizient zu nutzen weiß."

An ihrer Stimmlage erkannte er, dass die Serviererin den Kopf etwas nach unten geneigt hatte: »Wenn der Eigentümer des Kopfes sein Blut nicht in andere Regionen des Körpers lenkt ...«

»… ähm, und wenn ihm die Gesetze der Logik durchaus vertraut sind.«

Sie sprach ihm wieder direkt ins Gesicht: »Gelegentlich hilft schon der gesunde Menschenverstand.«

»Der wird überschätzt. Denn nichts auf der Welt scheint so gerecht verteilt, wie der Verstand.«

»Wie kommen Sie darauf?«

»Jeder glaubt, darüber in großem Maße zu verfügen.«

»Sind Sie sicher?« Der Frau war offensichtlich bewusst, dass ihre Vorzüge nicht in einem übermäßig scharfen Verstand gipfelten.

»Selbst diejenigen, die von profanen Genüssen nie genug bekommen können, wünschen sich keinesfalls einen schärferen Verstand.« Er trank sein Glas aus.

Vielleicht wollte sie nur etwas sagen, das sich klug anhörte: »Die Wünsche der Menschen sind unantastbar.«

»Aber wie alles haben auch Wünsche einen Grund, eher zu sein, als nicht zu sein.«

Die Kellnerin wandte sich an den Barmann, für beide einen weiteren Punsch zu bringen: »Was haben Träume mit den Wünschen zu tun?«

»In unserem Träumen offenbaren sich meistens geheime Sehnsüchte.«

»Jetzt stillen wir erst einmal die winterlichen Sehnsüchte nach heißen Getränken.« Zwei neue Punschgläser standen vor ihnen, von denen kleine Wölkchen in ihre Nasen stiegen. Die Serviererin prostete ihm zu, indem sie die beiden Gläser aneinanderstieß. Gleichzeitig fragte sie sich, wieviel Sinn es machte, einem Blinden zuzuprosten. »Was meinen Sie: Welche Sehnsucht könnte Ihren Traum ausgelöst haben?«

»Vielleicht das Verlangen, wieder ein Kind zu sein, das aus dem Körper der Mutter schlüpft. Die Haut ist das natürliche Kleid unseres Schöpfers. Deshalb gelten nackte Menschen schöner, als bekleidete. Im Himmel wimmelt es davon. Bei diesem Gedanken spriest sogar in mir der Wunsch, wieder zu sehen.«

»Trotzdem wäre es mir lieber, wenn Sie sich bedecken möchten.«

»Können Sie sich denn gar nicht vorstellen, dass wir gerade einen Traum erleben?«

Sie legte ihm die Hand auf den Unterarm: »Meinen Sie, dass wir gerade beide denselben Traum haben, ohne dass ich das weiß?«

»Viele Träume nehmen wir gar nicht wahr. An einige können wir uns nicht erinnern. Sie sind verwandt mit unserem Vorstellungsvermögen, das nicht danach fragt, ob wir gerade wach sind oder träumen. Versuchen Sie einfach, sich das soeben Erlebte als Traum zu vergegenwärtigen.«

»Vorstellen kann ich mir vieles. Aber dadurch wird es noch nicht zur Wirklichkeit. Zum Beispiel ein höherer Stundenlohn«, sie flüsterte jetzt, »pssst, der Mann, der dort im Punschtopf rührt, ist mein Chef.«

»All das, wovon wir uns ein Bild machen können, muss logischerweise existieren. Sonst könnten wir es uns nicht ausdenken.«

»Aber Menschen lassen sich täuschen.«

»Auch von Gott?«

»Hmmm, ich denke nicht, dass ein gerechter Gott gleichzeitig ein Betrüger wäre. Aber vielleicht kommt er auf die Idee, Menschen zu täuschen, um sie zu bestrafen – beispielsweise, weil sie sündigen.«

»Ich glaube zwar, dass die Fähigkeit zu betrügen ein Zeichen von Macht ist. Doch die Absicht, jemanden zu hintergehen, beweist ohne Zweifel Schwäche – eine Eigenschaft, die einem Gott nicht zukommt.«

»Jeder hat für irgendetwas eine Schwäche.«

»Auch Gott?« Er nahm einen tiefen Schluck.

»Ähm, nein. Sonst wäre er nicht vollkommen.«

»Glauben Sie denn, dass es perfekte Menschen gibt?«

»Nein, Menschen machen Fehler«, sie lachte, »würde ich sonst hier um diese Uhrzeit arbeiten? Mit den Augen blind zu sein ist vielleicht nicht so tragisch. Schlimmer sind die dran, die nicht mit dem Herzen sehen können.«

»Ach, die Sache mit diesem Prinzen ... Trotzdem glauben die Menschen an eine perfekte Gottheit. Diese Idee können wir Mängelwesen aber nur hervorbringen, wenn es eine solche Gottheit gibt.«

»Das klingt logisch. Aber auch Philosophen lassen sich täuschen – wenn ich zum Beispiel Sie so abwärts betrachte …«

»Dass wir oft verwirrt sind, liegt an unseren grenzenlosen Trieben. Sie mischen sich stets in unser beschränktes Denkvermögen ein. Deshalb bringen sie uns häufig durcheinander. Nicht einmal unsere Sinne sind wahrhaftig; sie lassen sich leicht irreführen.«

»Woran wollen Sie denn erkennen, dass Sie sich gerade jetzt in einem Traum befinden?«

»Das sagt mir ebenfalls die Logik, ganz unzweifelhaft. Wäre ich sonst etwa splitternackt hier hereingekommen?«

»Zweifeln Sie nie?«

"O doch. Aber niemals im Traum. Die Tatsache, dass jemand zweifelt, beweist ja gerade, dass um ihn herum das pralle Leben tobt – und er keinesfalls träumt. Außerhalb von Träumen kann ich sogar bezweifeln, dass ich zweifele. Das ist im Traum unmöglich.«

»Sie wissen also genau, dass Sie momentan träumen, weil Sie nicht zweifeln?«

»Leider nicht. Ganz sicher bin ich erst, wenn ich nach dem Traum wieder in der Wirklichkeit aufwache.« Er trank sein Glas aus.

Der Punsch war stark und danach musste er irgendwie in sein Bett gekommen sein. Doch nun lag er wach und dachte nach. Die Disputation war ihm sehr real vorgekommen in seinem Traum.

Er zog also Stiefel an, warf einen Schlafrock über und stapfte im Mondenschein durch den Schnee zu dem Gasthaus am Bahnhof.

Da fiel ihm auf, dass er seinen Langstock zu Hause gelassen hatte.

Und er sah!

Zum ersten Mal seit vielen Jahren sah er seine Umwelt glasklar und dreidimensional. Das hatte er seit seiner Kindheit nicht mehr erlebt.

Aber das Gebäude der Gaststätte am Bahnhof war verschwunden.

Erstaunt stand er vor einem hellerleuchteten Prachtbau mit durchsichtiger Front. Dahinter bewegten sich seltsame Figuren. Er nahm die Szenerie in allen Einzelheiten wahr. Die menschlichen Gestalten berührten kaum den Boden.

Ihre einzigen Kleidungsstücke waren weiße Federn, die ihnen wie Flügel aus den Schultern wuchsen.

Eine Frau schwebte mit erhobenem Champagnerglas kurz unter der Decke und kam auf ihn zu.

Sofort legte er den Schlafrock ab und schlüpfte in das Haus.

Das Mädchen am Brunnen

In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, und es noch kein Internet gab und keine Computer, da lebte ein Mann, der eine Schankwirtschaft betrieb. Der hatte eine Tochter. Und die war so schön, dass selbst die Sonne staunte, wenn sie ihr ins Gesicht schien.

Hinter dem Gasthaus gab es einen Brunnen. Und wenn es Sommer wurde und warm war, setzte sich das Mädchen auf den Rand des Brunnens. Dann nahm sie einen Ball, warf ihn hoch, hielt ihre Hand in die Höhe und fing den Ball wieder auf. Denn er war nicht größer als ein Tennisball. Das war ihr Lieblingsspiel.

Eines Tages fiel der Ball daneben, schlug auf das Mäuerchen und rollte in den Brunnen hinein. Das Mädchen folgte ihm mit den Augen – aber der Ball verschwand im Wasser. Sie konnte weder schwimmen noch tauchen. Und der Brunnen war tief, wie sie wusste. Da fing sie bitterlich an zu weinen.

Plötzlich hörte sie eine Stimme: »Warum weinst du so? «

Sie sah sich um, woher die Stimme kann. Aber sie konnte niemanden sehen. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist‘s, alter Wasserpatscher«, sagte sie, »ich weine über meinen Ball, den mir mein Papa geschenkt hat. Er ist mir in den Brunnen gefallen. Ich traue mich gar nicht, dem Vater zu sagen, dass er weg ist.«

»Ich könnte ihn wohl suchen. Aber dazu müsste ich da hinuntersteigen. Und dort ist es unheimlich und dunkel.«

»Ach bitte, bitte, lieber Frosch, sei so lieb.«

»Was würdest du mir denn anbieten, wenn ich dir dein Spielzeug wiederbringe?«

»Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie, »alles gebe ich für meinen Ball.«

Der Frosch antwortete: »Was heißt: alles? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du etwas besitzt, was ich haben möchte.«

»Doch. Ich habe ein Autogramm von Pete Fox. Und eines von Nina Chuba.«

»Hast du auch eins von Udo Lindenberg?«

»Nein. Noch nicht.«

»Mir fällt etwas Besseres ein«, sprach der Frosch, »wenn du mich liebhaben willst, und ich soll dein Freund sein – ich will an deinem Tisch neben dir sitzen, von deinem eigenen Teller essen, aus deinem Glas trinken, mit dir in deinem Bett schlafen – wenn du mir das alles versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir den Ball heraufholen.«

»Aber wie stellst du dir das vor ha, ha, ha? Ein Paar aus einem Frosch und einem Mädchen – das ist doch lachhaft.«

»Vielleicht bin ich ein Prinz, der von einer bösen Hexe in einen Frosch verwandelt wurde. Und nur ein schönes Mädchen wie du kann mich mit einem Kuss von dem Zauber erlösen.«

»Das gibt es nur im Märchen, kleiner Frosch. Du willst mich nur verführen. Und überhaupt: Mein Vater sagt, ich bin noch zu jung, einen Freund zu haben. Wir müssen das irgendwie anders regeln.«

Aber dann ließ sie sich die Sache durch den Kopf gehen. Der einfältige Frosch, dachte sie, der kann nichts anderes als im Wasser sitzen und quaken. Der wüsste ja gar nicht, was er mit einem Mädchen im Bett anfangen sollte? Und wenn ich nicht mehr hierher zum Brunnen komme, wird er mich auch nicht mehr finden.

Sie holte also tief Luft und sprach: »Ich habe mir das überlegt. Wenn du mir den Ball bringst, will ich deine Freundin werden. Versprochen.«

Der Frosch verschwand im Wasser und tauchte kurze Zeit später wieder auf. Er hatte den Ball im Maul und warf ihn ins Gras.

Das Mädchen hob den Ball auf und sprang davon.

»Warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.«

Aber sie hörte nicht darauf, rannte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen.

Am nächsten Tag ging sie zur Schule, machte ihre Hausaufgaben und setzte sich später zu ihrem Vater in den Schankraum. Gemeinsam wollten sie das Abendbrot essen.

Da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Treppe zum Wirtshaus hochgehüpft. Als es oben angelangt war, klopfte es an der Pforte und rief: »Mädchen, schönes Mädchen, mach mir auf.«

Die Tochter lief sofort hin. Als sie aber die Pforte öffnete, saß der Frosch davor. Da knallte sie die Tür zu und setzte sich wieder.

Der Vater fragte: »Mein Kind, wer hat dich gerufen?«

»Da ist ein garstiger Frosch.«

»Was will der Frosch von dir?«

Mit hochrotem Gesicht erzählte sie ihrem Vater, wie sie den Ball verloren hatte. Und dass sie dem Frosch versprach, neben ihr zu sitzen und von ihrem Teller zu essen.

Da sagte der Vater: »Was du versprochen hast, das musst du halten. Geh‘ und lass‘ ihn herein.«

Gehorsam öffnete sie die Tür. Da hüpfte der Frosch über die Schwelle und folgte ihr bis zu ihrem Stuhl.

»Hebe mich hinauf zu dir«, sprach er.

Sie zögerte, bis es ihr der Vater befahl.

Als der Frosch auf dem Tisch saß, sprach er: »Nun schiebe mir deinen Teller näher, damit wir zusammen essen.«

Das tat sie, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat.

Der Frosch ließ es sich gut schmecken – ihr blieb indes jeder Bissen im Halse stecken.

Endlich sprach er: »Ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trage mich in dein Zimmer und mache dein Bett zurecht. Dann wollen wir uns schlafen legen.«

Die Tochter sah den Vater an und weinte.

Der aber wurde zornig und sprach: »Wer dir geholfen hat, als du ihn brauchtest, den darfst du später niemals abweisen.«

Da packte sie den Frosch mit zwei spitzen Fingern, um ihn in ihr Zimmer zu tragen. Dort setzte sie ihn auf ihr Kopfkissen, legte sich daneben und kuschelte sich in die Bettdecke.

Sofort kam er angekrochen und sprach: »Ich will bei dir unter der Decke liegen.«

Nun wurde das Mädchen böse, kniff die Augen zusammen und warf ihn mit aller Kraft gegen die Wand. »Jetzt wirst du Ruhe geben, du garstiger Frosch.«

Aber als sie die Augen wieder öffnete, war da gar kein Frosch mehr, sondern ein schlanker junger Mann mit schönen freundlichen Augen.

Wortlos schlug sie die Bettdecke zurück und ließ sich von ihm umarmen.

Was dann folgte, war das Schönste, was das Mädchen jemals erlebt hatte. Beide herzten sich so hitzig, dass sie die Zeit und alles andere vergaßen.

Irgendwann stand der Junge auf und sah sich in der Wohnung um. Aber er kam schon nach einer Minute wieder zu seiner neuen Freundin und flüsterte: »Dein Vater schläft ganz fest. Steh‘ auf, kleine Prinzessin. Nackt, wie Gott uns schuf, wollen wir gemeinsam zum Brunnen gehen. Wirklich erlöst bin ich erst, wenn wir uns dort leidenschaftlich küssen.«

Voller Freude warf sie ihr Nachthemd auf die Decke und schlich sich mit ihm gemeinsam zum Brunnen. Im Mondlicht umarmten sich die beiden und küssten sich zärtlich.

»Du musst die Augen ganz fest schließen, Prinzessin.«

Noch während sie sich umarmten spürte sie ein seltsames Ziehen am ganzen Körper. Und als sie die Augen öffnete, schaute sie sehr verwundert: beide hatten sich in Frösche verwandelt.

Er drückte sie noch fester an sich und sprang gemeinsam mit ihr in den Brunnen.

Phaeton

Die Königsburg des Sonnengottes ist kaum zu beschreiben. Sie steht auf Säulen von blitzendem Gold und glühendem Karfunkel. Der höchste Giebel besteht aus reinem Elfenbein.

Betritt man die doppelten Türen aus Silber und die ehernen Treppen, erkennt man auf beiden Seiten erhabene Bilder der unglaublichsten Wundertaten.

In diesen Palast trat Phaeton, der Sohn des Sonnengottes Helios. Doch hielt er an auf der Schwelle; in der Nähe des Gottes war das strahlende Licht nicht zu ertragen. Helios saß im Purpurgewand auf glänzenden Smaragden, umgeben vom Tag, vom Monat, vom Jahr und den Jahrhunderten. Hinter ihm die Horen mit dem jugendlichen Zephyr, dem Westwind, dem grauen Boreas, dem eisigen Nordwind, dem lieblichen Notos, dem Südwind sowie dem gefürchteten Euros, der im Herbst aus dem Südosten bläst.

Helios gewahrte seinen einzigen Sohn und fragte: »Du kommst selten, mein Kind. Sage frei heraus, weswegen du mich besuchst.«

»Erlauchter Vater, man spottet meiner. Man spricht mir die himmlische Abkunft der Mutter Klymene ab. Gib mir ein Zeichen, das mich vor aller Welt als deinen wirklichen Sprössling darstellt.«

Da legte Helios die Strahlen ab, die ihm rings um das Haupt leuchteten und hieß den edlen Sohn näher herantreten: »Deine Mutter Klymene sagt die Wahrheit, mein Sohn. Und auch ich werde dich vor der Welt niemals verleugnen. Erbitte dir ein Geschenk. Ich schwöre beim Styx, deine Bitte, welche sie auch sei, zu erfüllen.«

Phaeton ließ den Vater kaum ausreden. »So erfülle mir denn meinen glühendsten Wunsch: Vertraue mir, nur für einen Tag, die Lenkung deines geflügelten Sonnenwagens an.«