Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

En una época en la que la universidad cerraba la puerta a las mujeres, Maria Montessori se reveló como una científica y humanista de imaginación desbordante. Una pionera que, sin referentes previos, se abrió paso en un mundo masculino y defendió cambios radicales en la enseñanza de los niños de toda clase y condición. La seguridad que mostró en sus ideas de progreso y su incansable afán de superación hicieron de ella una celebridad internacional que cambiaría el ámbito de la educación para siempre. Una mirada innovadora en la pedagogía

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Mercedes Castro y Ariadna Castellarnau, 2019.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO631

ISBN: 9788491875239

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Prólogo

1. Con la debida insumisión

2. La nueva mujer

3. Algo más que una idea

4. Más allá de las fronteras

5. Nuevos horizontes

6. Un fulgor inextinguible

Cronología

PRÓLOGO

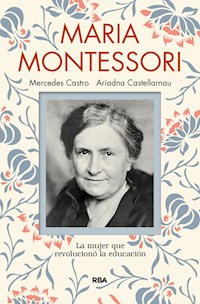

En la historia de la pedagogía son muy pocos los nombres femeninos que se recuerdan. Quizá el más importante sea el de Maria Montessori, autora y creadora de un método de enseñanza revolucionario que cambió en gran medida la forma como se trabajaba con los niños en la educación preescolar y primaria. Nacida en la provincia de Ancona, en Italia, en 1870, su amplia y larga trayectoria profesional resulta difícil de sintetizar. Médica, científica, antropóloga, feminista, educadora, pacifista, viajera. Maria Montessori se atrevió a encarnar todos estos roles en un tiempo en el que la mujer era definida como el ángel del hogar. Podríamos decir, si vamos un poco más lejos, que se atrevió a brillar. Hoy en día, su método pedagógico sigue tan vigente como al principio y puede decirse sin miedo a exagerar que Montessori es la mujer italiana más famosa de la historia.

Forjarse un camino en un mundo trazado por y para los hombres le hizo destacar desde niña y a lo largo de toda su vida. Su deseo de estudiar Medicina venció a la oposición no solo de su padre, sino de las propias autoridades de la Universidad de Roma. Hay que tener en cuenta que en aquellos años de finales del siglo xix, el acceso de las mujeres a la enseñanza superior continuaba siendo algo extraño y reservado a unas pocas valientes. Su objetivo, el acicate que la empujaba a oponerse a los convencionalismos de la época y a seguir adelante enfrentando los obstáculos, era uno solo: servir con todas sus fuerzas y capacidades a la humanidad. En ella, se aunaban unas características intelectuales y morales que no siempre se dan conjuntamente ni aun en los seres humanos más excepcionales: coraje y caridad; inteligencia y amor por el prójimo; espíritu de lucha y un sentido estricto de la justicia y la bondad.

Fue así, gracias a su tenacidad y animada por este impulso altruista, como se convirtió en una de las primeras mujeres médico de Italia. A la luz del presente, cuando por lo menos en el mundo occidental las mujeres hemos alcanzado cierto grado de paridad respecto a los hombres, quizá este logro resulte algo menos notorio. Pero es importante situarse en aquel contexto histórico en particular para comprender cuánta fortaleza y confianza en sí misma necesitó Maria para desoír las órdenes del sentido común que la instaban a seguir el camino allanado por sus precursoras: tantas otras mujeres obligadas a abandonar sus sueños o, peor aún, a ni tan siquiera atreverse a soñar con un destino propio.

Su incursión en campos específicamente relegados a hombres moldeó, por lo tanto, sus primeros años. Maria, por una de esas ironías de la vida, rechazaba vehementemente la idea de convertirse en maestra, única salida profesional para las mujeres. Pero bien pronto, las condiciones paupérrimas en las que se encontraban los niños a los que veía en sus visitas hospitalarias le hicieron dar un giro de 180 grados a su carrera. El contacto con estas criaturas despertó en la joven médica la preocupación por la educación, materia en la que comenzó a formarse convencida de que el tratamiento médico y físico era insuficiente para que avanzaran en su desarrollo.

Maria Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas de enseñanza rígidas, con frecuencia crueles, que se usaban en Europa. Creía que el niño no debía ser modelado, dirigido y mucho menos castigado, sino que debía adquirir los conocimientos progresivamente, con libertad, de manera respetuosa con su propio desarrollo. Ideó entonces un método visionario en el campo de la pedagogía, basado en el desarrollo de la creatividad, la autonomía didáctica del alumno y el aprendizaje significativo. Estos conceptos, que en el siglo xxi forman parte del actual sistema educativo de muchos países, eran completamente novedosos en aquel entonces. Se oponían, de hecho, al formato y funcionamiento de las escuelas, donde los niños pasaban largas horas sentados en pupitres dispuestos en fila atendiendo a un profesor.

Así pues, por su espíritu reformista y crítico, Maria Montessori rompió los moldes de la mujer de su época y también la imagen que se tenía de los niños, a los que en aquel entonces se veía pero rara vez se escuchaba. Gracias a su inteligencia, a su sensibilidad y a su enorme talento, fue capaz de considerar el alma infantil de una forma global que nadie había logrado ver antes. A esto cabría sumar otro logro, acaso el más importante: aunque en el presente muchas de las escuelas Montessori se presenten como una alternativa donde los alumnos principalmente desarrollarán una gran capacidad creativa, la razón principal por la que la dottoressa, tal como la llamaban sus seguidores, elaboró su método fue para acabar con un mundo en guerra y por el establecimiento de la paz. Este es, tal vez, el punto esencial de su pensamiento y el más desconocido también. Ella, que vivió las dos guerras mudiales y también se vio afectada por la guerra civil española, volcó todas sus energías en divulgar la importancia de trabajar para un futuro en paz desde la educación.

Sus ideas, como fogonazos de luz esclarecedora, llevaron la esperanza a los países europeos. Grupos y asociaciones políticas acudieron a ella para comprender de qué modo los niños y su educación podían conducir a un futuro más halagüeño. Maria, a su vez, volcó su atención hacia un horizonte mayor. Podemos decir que su vida, por lo tanto, fue un camino de búsqueda hacia verdades cada vez más grandes y globales sobre el ser humano. La educación, en sus manos, pasó de ser un método a una filosofía sobre la reestructuración de la sociedad y sobre la paz. De este modo, puede decirse que la verdadera meta de Maria Montessori no fue facilitar el aprendizaje de las matemáticas a través de materiales manipulativos, y tampoco conseguir que los niños aprendieran a leer y escribir por sí solos con un método que respetara sus ritmos y necesidades. Todo eso formaba parte de su propósito, es cierto, pero el objetivo principal, la base sobre la que se asentó todo lo demás, fue su intención de convertir la educación en un instrumento para evitar conflictos y alcanzar la paz duradera.

Hoy, Maria Montessori ocupa un lugar primordial dentro de la educación. Su método se ha replicado en todo el mundo en miles de escuelas que llevan su nombre, y sus libros han sido traducidos a más de veintidós idiomas. Pero, como hemos visto, su obra no puede limitarse a la pedagogía o al trabajo con los niños. En realidad, se trata de una filosofía de vida, un modo de entender el mundo y a cada individuo con sus pares. Maria Montessori fue una mujer excepcional que causó una verdadera revolución en la manera de percibir a los seres humanos y sus propias potencialidades. El suyo es, por lo tanto, un mensaje optimista y a la vez de lucha. En el turbulento presente, su legado puede suscribirse a aquellas famosas palabras del gran activista social Martin Luther King: «Aun sabiendo que el mundo puede desaparecer mañana, igual plantaremos el manzano».

1

CON LA DEBIDA INSUMISIÓN

No soy famosa por mis habilidades o mi inteligencia,

sino por mi coraje e indiferencia hacia todo.

MARIA MONTESSORI

En la imagen de la página anterior,

Maria Montessori retratada en 1886, con

dieciséis años. A esa edad ya demostraba

sentir pasión por los retos, como muestra su

determinación de convertirse en ingeniera,

profesión que entonces no se consideraba

adecuada para mentes femeninas.

Con las pinzas en una mano y el bisturí en la otra, la joven Maria Montessori se disponía a seccionar el cadáver tendido sobre la mesa. Eran más de las nueve de la noche, estaba cansada y los vapores del formol le revolvían el estómago. Como cada vez que entraba en la sala de disección de la Facultad de Medicina de La Sapienza, temía desmayarse, no tanto por la impresión que le producía el contacto cercano con la muerte, sino más bien por el olor que desprendía aquella sustancia. Durante un tiempo, para paliar ese efecto, había contratado a un hombre que se quedaba fumando a su lado mientras ella trabajaba, pues el humo del cigarrillo atenuaba un poco la sensación de náuseas, aunque no tanto como para convertir la disección en una tarea fácil. Luego había empezado a fumar ella misma.

Era el año 1893, y el sistema de refrigeración como medio de conservación de los cuerpos apenas empezaba a usarse en la morgue municipal de París. Allí, los cadáveres se exhibían morbosamente detrás de un gran ventanal acristalado, de modo que los allegados de quienes hubieran muerto en la vía pública o lejos de sus hogares pudieran identificarlos. En la sala de disecciones de la Facultad de Medicina de La Sapienza, en Roma, aquel sistema era algo más rudimentario. La estancia carecía de ventilación y era fría y oscura. No eran pocas las veces que Maria se quejaba internamente de sus condiciones de trabajo. Sus compañeros hacían las prácticas durante el día y en grupo, mientras que ella, en cambio, tenía que trabajar sola y de noche, cuando ya todos habían regresado a sus hogares.

¿Cuál era el motivo de aquella situación? ¿Por qué aquella estudiante de Medicina de veintitrés años se veía confinada a la sala de disección en un horario tan extraño? La explicación, producto de la mentalidad de fines del siglo xix, era muy simple: era impúdico que una mujer compartiera habitación con un cuerpo desnudo y otros hombres, aunque el cuerpo desnudo en cuestión fuera el de un difunto y los otros hombres, estudiantes de Medicina, igual que ella. En aquella época, todo lo concerniente a la sexualidad estaba rodeado de un aura de misterio, especialmente para las mujeres. Mostrar un poco de piel, así fuera un tobillo, era considerado un escándalo, y ni hablar de que una chica de buena familia, como era su caso, tuviera la osadía de querer estudiar los entresijos de la anatomía humana. ¿Para qué iba a pretender tal cosa? ¿Para ver a hombres desnudos? ¿Por alguna clase de desviación moral? Estos, entre otros muchos prejuicios, eran el tipo de barreras a las que tenía que enfrentarse a diario la joven Montessori.

Nacida el 31 de agosto de 1870 en el seno de una familia burguesa de Chiaravalle, en la provincia italiana de Ancona, Maria parecía destinada a una vida muy distinta, lejos de las emanaciones del formol y del estudio de los tratados de medicina. Su padre, Alessandro Montessori, natural de Ferrara, era militar de profesión y funcionario del Ministerio de Economía. Su madre, Renilde Stoppani, procedente de una familia de pequeños terratenientes, era una mujer atípica para la época, lectora voraz y con una visión independiente del mundo. Alessandro y Renilde tenían caracteres bastante opuestos: él era conservador, formal y riguroso; ella, sensible y progresista. Ambos compartían, sin embargo, los ideales políticos del Risorgimento, un movimiento político liberal que, entre los años 1815 y 1870, llevó a la unión de los distintos reinos y estados autónomos en los que se hallaba fraccionada la península de Italia desde fines de la Edad Media.

En italiano la palabra Risorgimento tenía un significado muy profundo. No aludía únicamente a la consecución de ciertas reformas administrativas y políticas dirigidas a establecer la unidad nacional, sino que simbolizaba un renacer social y cultural en el que se cuestionaban nociones muy arraigadas hasta aquel entonces, como los privilegios de la Iglesia o las relaciones feudales que aún pervivían entre señores y campesinos. En sus orígenes, los valores del Risorgimento fueron herederos del Romanticismo, una corriente artística y filosófica surgida en Europa en la segunda mitad del siglo xix que, como parte de su ideario, ensalzaba el espíritu nacionalista y patriótico.

Si hay un hito en la historia de Italia que ejemplifique la fuerza que cobró el Risorgimento en las almas de los ciudadanos es el estreno, en marzo de 1842, de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, en el Teatro de La Scala de Milán, capital de la Lombardía, por aquel entonces bajo dominio austríaco. Cuando el coro, que representaba al pueblo hebreo en cautiverio, empezó a cantar la famosa aria Va, pensiero, el público, sintiéndose vivamente interpelado, se levantó y aplaudió con tanto fervor que los intérpretes tuvieron que hacer varios bises. A la mañana siguiente, aparecieron pintadas por toda la ciudad que decían Viva Verdi, una consigna que los austríacos no se molestaron en borrar por considerarla inofensiva, pero que en realidad era el acrónimo de Vittorio Emmanuele Re Di Italia. Desde aquel día, el aria de Verdi se convirtió en el himno de la Italia unida, en un canto a la libertad por antonomasia, tan icónico como lo es La Marsellesa para Francia.

En 1870, año de nacimiento de Maria, el país se hallaba ya unificado bajo el reinado de Vittorio Emmanuele II, apodado el Padre de la Patria. La lucha por la libertad había terminado de manera exitosa, y en Italia, al igual que en el resto de Europa, empezaba a asentarse el positivismo, que concebía la ciencia como saber infalible. En los círculos académicos e intelectuales italianos se hablaba de dejar atrás el pensamiento teológico para dar la bienvenida a la era del avance científico y la secularización. Alessandro Montessori, que había abrazado en su momento los ideales patrióticos románticos y lucía en su pechera las condecoraciones por haber participado en las guerras de unificación, enseguida se amoldó a esta nueva corriente ideológica. Como hombre liberal, veía con buenos ojos que la sociedad se encaminara hacia un sistema más justo donde se defendieran la igualdad civil y la libertad individual, así como el orden y el progreso. Consecuentemente, le parecía aceptable que Maria, su única hija, estudiara una de las carreras consideradas apropiadas para las mujeres, como por ejemplo la de Magisterio. Según su punto de vista, la inteligencia era para una muchacha una cualidad tan importante como la belleza. La nueva Italia iba a necesitar madres virtuosas y capaces que ejercieran adecuadamente su rol, siempre de puertas adentro. O, en su defecto, profesoras preparadas para formar a los ciudadanos del futuro.

Renilde, no obstante, era bastante más abierta en cuanto a la educación de su hija. Se había dado cuenta de que Maria poseía no solo una mente rápida y despierta, sino también un carácter decidido. En la memoria tenía grabado aquel día en el que la pequeña, postrada en la cama por culpa de una fuerte gripe, había tomado su mano y, estrechándola entre las suyas, le había dicho: «No te preocupes, mamá, no voy a morir.Tengo mucho por hacer aún». María leía libros, hacía preguntas, cuestionaba cosas y Renilde la alentaba.

En la escuela no destacaba particularmente. Sus notas eran buenas, pero no de las mejores, lo cual no deja de ser un detalle significativo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los centros de educación primaria de toda Europa usaban en aquel entonces un método pedagógico que podríamos calificar cuando menos de rígido. El sistema lancasteriano, llamado así por su inventor, el pedagogo inglés Joseph Lancaster, que entre finales del siglo xviii y principios del xix desarrolló un tipo de educación cuyo propósito era alfabetizar al mayor número de niños en el menor tiempo posible, se basaba en cuatro principios: memorización, repetición, vigilancia y castigo. Es posible que la pequeña Maria no se sintiera cómoda en semejante entorno. En ella estaba ya la semilla del inconformismo y la autonomía de ideas. Poseía un tipo distinto de inteligencia, que no podía medirse únicamente según los parámetros de las calificaciones escolares: era fuerte, libre y sabía lo que quería.

En 1883, el mismo año que al fin se reglamentó y se permitió el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria, Maria, apoyada por Renilde, le comunicó a su padre que pensaba matricularse en la Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti. Había decidido a qué dedicarse de mayor: quería ser ingeniera.

En aquella época, por lo que respecta a la educación de las mujeres, tanto en Italia como en el resto de Europa seguían prevaleciendo los principios recogidos por el filósofo Jean-Jacques Rousseau en su célebre libro Emilio, o De la educación. Para la época era un texto moderno y avanzado en sus planteamientos, pues proponía un modelo educativo basado en la razón, el respeto a los derechos individuales y la responsabilidad. Sin embargo, como señala el propio título del libro, todas esas innovaciones iban dirigidas únicamente a los varones. Emilio, como prototipo de ilustrado perfecto, era el gran protagonista del tratado. A su compañera Sofía, arquetipo de esposa y madre modélica, Rousseau le dedicó solo un breve apartado al final del libro:

La educación de Sofía se articula sobre tres ejes. El primero de ellos es la castidad y la modestia; el segundo, la domesticidad; y el tercero, la sujeción a la opinión. Una mujer casta y modesta, pronta a tener en cuenta las opiniones de los demás y dedicada por completo a su familia y a su casa es el prototipo ideal de la mujer natural.

Los padres de Maria profesaban los ideales progresistas de la curiosa y observadora Maria (abajo).

Alessandro, caballero a la antigua, compartía con Rousseau la idea de que las mujeres debían ser educadas, primordialmente, para desempeñar su rol familiar. Una hija ingeniera escapaba por completo a este paradigma. Aun así, Maria consiguió persuadirlo. Era apenas una adolescente, pero poseía una enorme determinación. Las chicas de su entorno no estudiaban ingeniería ni ninguna otra disciplina más allá de un poco de literatura, francés, piano y costura. Pero ella amaba los desafíos y estaba dispuesta a adentrarse en un terreno reservado a los hombres.

En 1889, seis años más tarde, un hecho fortuito lo cambió todo. Maria estaba a punto de graduarse del instituto técnico Leonardo da Vinci, en el que se había matriculado en 1884 para completar su formación. Las matemáticas le apasionaban y seguía firme en su intención de dedicarse a la ingeniería, por mucho que le pesara a su padre. Pero una tarde, al salir de clase, sucedió algo que sería determinante para su futuro.

Caminaba por una calle próxima al instituto, no muy lejos del Coliseo, cuando se cruzó con una mujer muy humilde que estaba pidiendo limosna acompañada de su hijo, quien jugueteaba con un papel rojo y arrugado que estaba en el suelo. La escena, que años después la propia Maria relataría a su amiga y colaboradora Anna Maccheroni, no tiene más que estos pocos detalles: la mujer, el niño y el papel rojo. Sin embargo, este encuentro fue determinante. Esa tarde, en aquella calle de Roma, la joven Montessori descubrió su verdadera vocación: la medicina.

Hay algo hermoso en esta especie de epifanía, a la vez que revelador en cuanto a la personalidad de Maria. Hay que recordar que no era más que una joven de diecinueve años en un mundo en el que aún se creía que el hogar materno era la mejor escuela para una muchacha; en el que las mujeres vivían constreñidas incluso por la indumentaria, que según los cánones de la moda podía llegar a pesar entre diez y quince kilos. Y aun así, Maria, aquella tarde, pudo proyectarse más allá de las barreras morales e imaginar un futuro distinto para sí misma. La mujer y el niño avivaron en ella la compasión, la empatía y la decisión de ayudar. En el futuro, cuando le tocara explicar qué la había impulsado a abandonar la ingeniería por la medicina, respondería con una leve sonrisa en los labios que a veces, de manera inexplicable, se nos ocurren ideas extrañas que nos empujan a un final desconocido.

Alessandro, al enterarse de las intenciones de su hija, puso el grito en el cielo. Se trataba, por supuesto, de una idea descabellada. Las muchachas no leían tratados de anatomía ni estudiaban el sistema reproductivo de varones y hembras. Era, sencillamente, una locura. Sin contar con las dificultades a las que tendría que enfrentarse en caso de que llegara a entrar en la universidad. ¿Sabía a lo que se expondría por el mero hecho de pasearse por los pasillos de La Sapienza ante la mirada de decenas de hombres?

Maria lo sabía, en efecto, y aun así, la traía sin cuidado. Cuando las autoridades académicas le negaron el acceso a la Facultad de Medicina, se las arregló para solicitar una entrevista con Guido Baccelli, profesor de Medicina Clínica de La Sapienza y, en aquel momento, diputado. Maria se había propuesto convencerlo usando la misma retórica de la persuasión que acostumbraba a aplicar en las discusiones con su padre. Sin embargo, Baccelli fue inflexible: era imposible que se matriculara, no por su condición de mujer, se apresuró a matizar, sino porque no tenía conocimientos de latín y griego clásico, requisitos ineludibles para ser admitida en la universidad. En el rostro de Maria se dibujó una expresión astuta. Aquello era absurdo, pues ambos sabían perfectamente que las mujeres, en Italia, no estudiaban griego y latín, por lo que en realidad sí se trataba de una cuestión de género. Antes de despedirse, Maria le tendió la mano y, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo:

—Seré doctora, le pese a quien le pese.

No se trataba de un farol. Maria, de naturaleza optimista y voluntariosa, sabía que no hay una sola forma de hacer las cosas y que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Sin dudarlo, se inscribió en la Facultad de Ciencias Naturales, una alternativa muy hábil, por cierto, pues los licenciados de esa carrera estaban habilitados a matricularse en el tercer curso de Medicina. No es descabellado pensar que su padre la ayudara a encontrar este camino alternativo. Como funcionario estatal, tenía conocimiento de los vericuetos de la burocracia académica, por lo que él, mejor que nadie, podía asesorarla. De ser así, quizá habría que reconsiderar su ingrato papel como opositor a los deseos de Maria. Quizá sus recelos fueran en realidad simple temor de ver a su hija expuesta a los peligros que conllevaba para una mujer un entorno netamente masculino. En ese caso, solo se le podría reprochar un exceso de paternalismo.

Sea como fuere, en 1892, tras conseguir su diploma con una nota de ocho sobre diez y pasar los consiguientes exámenes de griego y latín, Maria volvió a presentarse ante Guido Baccelli, el último responsable de valorar su solicitud de admisión. ¿Qué le iba a objetar ahora? Cumplía todos los requisitos a rajatabla. Estaba lista para entrar en la Facultad de Medicina. El 9 de febrero, el Ministerio de Educación, con la firma de Baccelli, no tuvo más remedio que aprobar su ingreso. Maria, no obstante, tendría que acatar unas normas muy estrictas si quería formar parte de aquella ilustre comunidad de hombres. Entre ellas, acudir a la facultad siempre acompañada por un adulto que ejerciera de carabina, no pulular por los pasillos bajo ningún concepto y, la más importante: realizar las prácticas de anatomía sola, en horario nocturno, cuando ya no pudiera escandalizar a nadie.

A finales del siglo xix, la medicina, entendida como saber académico, era para muchos universitarios una cuestión totalmente secundaria: el título permitía, sobre todo, acceder a un rango, a una categoría social. En la Italia posterior a la unificación, la figura del médico había sustituido en importancia social a la del sacerdote, razón por la que resultaba chocante, e incluso provocador, que una mujer pretendiera acceder por su cuenta y sin matrimonio mediante a estos privilegios.

Maria, sin embargo, no prestaba atención a los comentarios que circulaban a su alrededor. Todas las mañanas llegaba a La Sapienza acompañada de Renilde o Alessandro y se dirigía a clase con la cabeza bien alta. Vestía elegantemente, según las escasas fotografías de su juventud que han llegado hasta nosotros, sin ocultar o menoscabar su encanto físico. A veces, cuando una mirada o una palabra de algún compañero le resultaba particularmente hiriente, apretaba el paso y replicaba para sus adentros: «¡Gruñid, gruñid! ¡Cuanto más resopléis, más arriba llegaré!». La verdad es que ni tan siquiera parecía importarle que, en ocasiones, al entrar al aula, todos corrieran a ocupar sus asientos para dejarla a ella de pie, haciéndole notar que estaba de más.Tampoco que otras veces el contenido de las lecciones resultara especialmente embarazoso, y no de la manera que se creía que podía resultar embarazoso para una mujer, porque se hablara de genitales o reproducción, sino porque era ofensivo. Conviene recordar que la medicina decimonónica seguía cargada de prejuicios en torno al sexo femenino. Era frecuente escuchar, por ejemplo, que cuando una pareja engendraba a una niña era producto del cansancio del varón, es decir, un producto defectuoso, de segunda categoría.

Maria poseía una gran virtud que la volvía invulnerable a las críticas y comentarios peyorativos: su pasión y su voluntad de servicio. Se sentía comprometida política e ideológicamente con los postulados del positivismo, basados en la convicción de que la ciencia podía aliviar los sufrimientos de la humanidad. Para ella, el estudio de la medicina estaba ligado al deseo de ayudar, a la vida, al amor hacia los demás. Sus clases preferidas eran las de Fisiología, con el doctor Jacob Moleschott, y las de Higiene, con el doctor Angelo Celli. Ambos eran profesores sensibles a los temas de la medicina social y denunciaban las deplorables condiciones de vida de las clases más humildes.

El profesor Celli, en particular, era considerado el gran higienista italiano del siglo xix, pionero en el control de la malaria, una enfermedad que por aquel entonces arrasaba en algunas zonas rurales del país. En las clases del doctor Celli, Maria aprendió que la única forma de prevenir las enfermedades infecciosas era mediante una colaboración que involucrara a distintos tipos de profesionales: médicos, ingenieros hidráulicos, agricultores, maestros... Es decir, a través de políticas sanitarias, educativas y económicas destinadas a mejorar de manera integral la situación de los más desfavorecidos.