4,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gutaussehend, gepierct und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen – Jonah ist der Inbegriff eines schwulen Partyboys – zumindest in den Augen seines heimlichen Schwarms Elias.

Als Jonah aus seiner verzweifelten Familiensituation fliehen muss, macht der Zufall die beiden zu WG-Partnern. Dadurch offenbart sich die starke körperliche Anziehung zwischen ihnen, obwohl Jonah doch so gar nicht dem Bild des Mannes entspricht, von dem Elias bereits ein Leben lang träumt.

Was folgt, ist ein Kampf gegen offensichtlich festgefahrene Vorurteile, bei dem beide lernen müssen, ihren Herzen statt nur den Augen zu trauen.

Die Maybe Reihe besteht aus in sich abgeschlossenen Romanen. In jedem Teil geht es um ein anderes Paar und es kann jedes Buch unabhängig von den anderen gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

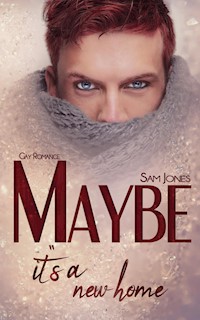

Maybe a picture means more

© 2021/ Sam Jones

www.facebook.com/SamJonesAutorIn/

Alle Rechte vorbehalten!

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.

Umschlaggestaltung:

Sam Jones/ Bilder: shutterstock; pixabay.com

Bildmaterial Buchlayout

pixabay.com

Lektorat/ Korrektorat

Elke Preininger

Erschienen im Selbstverlag

Karin Pils

Lichtensterngasse 3–21/5/9

1120 Wien

Dieser Roman wurde unter Berücksichtigung der neuen deutschen Rechtschreibung verfasst, lektoriert und korrigiert. Es handelt sich um eine fiktive Geschichte. Orte, Events, Markennamen und Organisationen werden in einem fiktionalen Zusammenhang verwendet. Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Markennamen und Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Das Buch enthält explizit beschriebene Sexszenen und ist daher für Leser unter 18 Jahren nicht geeignet.

Für Klara

Kurzbeschreibung:

Gutaussehend, gepierct und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen – Jonah ist der Inbegriff eines schwulen Partyboys – zumindest in den Augen seines heimlichen Schwarms Elias.

Als Jonah aus seiner verzweifelten Familiensituation fliehen muss, macht der Zufall die beiden zu WG-Partnern. Dadurch offenbart sich die starke körperliche Anziehung zwischen ihnen, obwohl Jonah doch so gar nicht dem Bild des Mannes entspricht, von dem Elias bereits ein Leben lang träumt. Was folgt, ist ein Kampf gegen offensichtlich festgefahrene Vorurteile, bei dem beide lernen müssen, ihren Herzen statt nur den Augen zu trauen.

1. Kapitel Jonah

Der Clubhält, was die Geschichten darüber versprechen, somit hat sich der Wien-Trip schon mal gelohnt. Trotzdem, oder gerade deshalb klopft mir mein Herz auch bis zum Hals, während ich mich, nachdem ich meine Jacke an der Garderobe abgegeben habe, durch die vor Leben pulsierende Menge auf der Tanzfläche kämpfe. Es ist nicht mein erster Solo-Trip, um das Nachtleben zu genießen, doch so weit reise ich dafür normalerweise nicht.

Einige interessierte Blicke streifen mich, was mir ein wenig die übliche Sicherheit zurückgibt. In der Regel komme ich gut an in unserer Community, etwas, was ich zwar nicht wissentlich forciere, jedoch genieße. Wer liebt es nicht, manchmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen?

Ich beginne zu tanzen, tauche ein in den Rhythmus der sich bewegenden Masse und lasse mich mitziehen. Der Geruch von Männerschweiß, gepaart mit süßlichem Parfüm, kriecht langsam, aber nachhaltig in meine Nase und lässt ein erregendes Kribbeln in meinem Körper entstehen. Gleich einem Aphrodisiakum erweckt es mein Gefühlsleben, das ich aus Selbstschutz die vergangenen Monate praktisch ausgeschaltet hatte. Heute will ich fühlen – jedoch nichts, was mich runterziehen könnte. Ich bin es leid, Angst zu haben, und irgendwie bin ich genau deshalb hier. Um der Traurigkeit zu entfliehen, die mich gefangen hält, weil ich keine Energie mehr übrig habe, um dagegen anzukämpfen, geschweige denn, sie zu überwinden.

Ein Körper stößt gegen meinen, der Ruck reißt mich aus meinen Gedanken und ich sehe auf. Direkt in zwei eigentümlich glänzende Augen. Die Farbe kann ich nicht erkennen, dazu ist das Licht hier drin zu gedämpft, außerdem zaubern die wild zuckenden Laserlichter eine mysteriöse Parallelwelt, die auf Kolorierung und scharfe Konturen pfeift.

»Hey, Hübscher.« Der Typ schenkt mir ein aufreizendes Lächeln. Anscheinend gefällt ihm, was er sieht – ich gefalle ihm, was mich regelrecht euphorisch macht. Denn genau dafür bin ich hier. Ich will wahrgenommen werden – mich endlich wieder sichtbar fühlen! –

»Hey«, erwidere ich, versuche, den Größenunterschied von etwa fünfzehn Zentimetern zumindest ein wenig auszugleichen, indem ich meine Schultern straffe. Ich möchte nicht schwach wirken, auch wenn ich das vielleicht bin, dem Typen keine Überlegenheit zugestehen, die ihn dazu bringen könnte, sich genauso zu fühlen. Aber das scheint ohnehin nicht der Fall zu sein. Mit einem Mal wirkt er beinahe schüchtern, wodurch er sich nun endgültig mein Interesse sichert.

Ein weiterer Stoß trifft meinen Rücken, doch dieses Mal reagiere ich nicht. Wozu auch, vor mir steht bereits, was ich gesucht habe.

»Willst du tanzen?« Die Frage ist rein hypothetisch, denn noch bevor der fragende Unterton in meinen Ohren verklungen ist, liegen seine Hände an meiner Hüfte und zwingen mir seinen Takt auf.

Verhalten lächelnd lasse ich es zu, schiebe meine Arme zwischen seine und greife beidhändig seinen Hosenbund. Sein Muskelshirt ist hochgerutscht, wodurch ich seine Haut fühlen kann. Sie ist warm und von einem leichten Schweißfilm überzogen, was mich aber eher anmacht als abstößt.

»Wie heißt du?« Er hat sich hinuntergebeugt, um die Worte in mein Ohr raunen zu können. Der sexy Tonfall, den er dabei drauf hat, lässt mich zufrieden seufzen. Das hier läuft einfach perfekt.

»Tom«, lüge ich, weil es ihn nichts angeht, wie mein Name ist. Ich gebe die Frage auch nicht zurück, denn es interessiert mich nicht. Das ist nicht der Anfang einer romantischen Beziehung. Es ist das, was ich jetzt brauche.

»Du bist heiß, Tom.« Seine Lippen streifen über meinen Hals.

Meine Antwort besteht lediglich aus einem zustimmenden Brummen. Meine Hände sind dabei, seinen Oberkörper streichelnd zu erkunden. Er ist muskulös, fast zu sehr für meinen Geschmack, aber wie bereits erwähnt, möchte ich ihn ja nicht heiraten.

»Warum habe ich dich hier noch nie gesehen?«, geht zu meinem Bedauern die heitere Fragestunde weiter. Um dem entgegenzuwirken, lege ich einen Arm um seinen Hals und übe Druck aus, bis er sich hinunterbeugt, um sich von mir in einen Kuss verwickeln zu lassen. Er scheint ein wenig überrascht, zumindest lässt mich das die fast schon vorsichtige Art vermuten, mit der er darauf eingeht. Doch er erwidert ihn, also ist mir der Rest eher egal.

Mein Shirt wird ein Stück hochgezogen, ich fühle seine Hand, die sich darunter schiebt, meine nackte Haut ertastet, doch auch diese Berührung ist beinahe zu sanft. Ich bin ein wenig enttäuscht. Seine Größe und der muskulöse Körperbau hätten mich auf eine etwas forschere Vorgehensweise tippen lassen.

Er unterbricht unseren Kuss, um stattdessen an meinem Hals zu knabbern. »Du bist doch über achtzehn, oder?«

Ah – daher weht der Wind. Mein verdammt jugendliches Aussehen macht mir gerne mal einen Strich durch die Rechnung. »Ich bin einundzwanzig«, lasse ich ihn wissen, denn in diesem Punkt muss ich zum Glück nicht lügen. Morgen ist mein Geburtstag – und er könnte somit praktisch als mein Geschenk durchgehen.

»Super.« Er wirkt erleichtert, doch zu meiner Enttäuschung lässt er von mir ab, statt endlich richtig ranzugehen. »Ich muss dir da noch etwas sagen.«

Oh Gott.

Okay, er war also doch ein Fehlgriff. Ich will nicht reden. Ich will Spaß, und vor allem will ich geilen Sex! »Was denn?«, erwidere ich trotzdem. Der Nachteil an der Lautstärke hier drin ist, dass wir brüllen müssen.

»Ich habe einen Freund, mit dem ich auch zusammenlebe.«

»Warum gräbst du mich dann an?«, gebe ich gereizt zurück. Wenn er jemandem die Treue geschworen hat, ist das ja großartig, aber mir deshalb den Abend zu versauen, finde ich weniger prickelnd.

Sein Griff verhindert, dass ich abschwirre, außerdem erobert ein verlegenes Grinsen seine Miene. »Bleib hier. Es ist nur … wenn wir jemand anderen haben, dann nur … gemeinsam.«

Meine Augenbraue zuckt hoch. Okay. Das könnte somit doch noch ein interessanter Geburtstag werden.

Wie sich herausstellt, wohnen die Anwärter für meinen Geburtstagsdreier unweit des Clubs, also legen wir den Weg dorthin zu Fuß zurück. Neben der Information über ihre Wohnsituation weiß ich inzwischen auch, dass der Lebenspartner meines Aufreißers, dessen Name übrigens Christian ist, Stefan heißt. Die beiden sind Ende zwanzig und seit fünf Jahren ein Paar. Dinge, die die Welt nicht wissen will, zumindest ich nicht, was die zwei aber nur leider so gar nicht zu interessieren scheint. Stefan ist schüchterner als Christian und auch weit weniger attraktiv, was klarmacht, warum die Rollenaufteilung beim Sexpartnersuchspiel so ist, wie sie ist.

Bei ihnen zuhause angekommen, trifft mich die nächste Ernüchterung. Es ist eine Altbauwohnung, die genauso gut einem spießigen Hetero-Ehepaar gehören könnte. Nur die über die ganze Wohnung verteilten kitschigen Figürchen lassen anmuten, wer hier tatsächlich wohnt, wobei auch das Hinweise auf eine kleine, alte Dame sein könnten.

Das Schlafzimmer übertrifft dann aber wirklich alles, oder besser gesagt, das Bett. Ein Ungetüm aus dunkelbraunem Holz, das jedoch bequemer ist, als es aussieht. Wir entkleiden uns – jeder sich selbst –, und endlich halten die beiden auch mal ihren Mund. Nackt stellen sie dann doch einen ganz guten Fang dar, zumindest, was ihre Schwanzlängen angeht, und Stefans Arsch ist ebenfalls nicht zu verachten.

Mein unbekleideter Anblick stößt definitiv auf Begeisterung, wie die vor Vorfreude glänzenden Augen des Paares verraten. Ich bin schlank, aber nicht dürr. Regelmäßiges Hanteltraining und Ausdauersport halten mich fit, und auch was die kosmetische Pflege meines Körpers angeht, gibt es nichts, was ich vermissen lasse. Und auf mein jungenhaftes Gesicht kann ich ebenfalls setzen. Du siehst aus wie ein Engel, hat mir mal einer gesagt. Und hast die Seele eines versauten Teufels.

»Kommt ihr?« Ich lasse mich lasziv grinsend rücklings auf das Bett sinken. Meine rechte Hand massiert meinen Schwanz, der rasch an Umfang gewinnt.

Stefan leckt seine Lippen, während Christians Adamsapfel unternehmungslustig auf und ab schnellt. Er ist auch der Erste, der einen Schritt auf mich zumacht, doch es ist Stefan, der zuerst neben mir auf die Matratze hüpft. »Du bist so schön.« Seine Stimme ist rau vor Lust.

»Und dein Body …« Christian liegt plötzlich an meiner anderen Seite. Seine Hand streichelt die nackte Haut meines Oberkörpers. »Das Tattoo … so geil. Und das hier …« Sein Mund fängt meine Brustwarze ein, lässt seine Zunge mit dem Ring darin spielen.

»Das wird eine unvergessliche Nacht«, schwärmt Stefan. Er ist tiefer gerückt, haucht saugende Küsse an meine Seite, arbeitet sich weiter hinunter, über meine Hüfte bis zu meinem Schambereich. »Ich mag es, dass du nicht rasiert bist. Heutzutage ist ja praktisch jeder komplett haarlos.«

Ich lege eine Hand an seinen Hinterkopf, zeige ihm so recht deutlich, womit er sich zu beschäftigen hat, egal, ob dieses Körperteil von Haaren umgeben ist, oder nicht.

Er spielt kurz mit seiner Zungenspitze an meinem Intim-Piercing, nimmt mich dann aber brav in den Mund, und ich ziehe mit meiner zweiten Hand Christian näher, um ihn zu küssen. Wie schon vorhin im Club, übt er zu viel Zurückhaltung, doch jetzt lasse ich ihm das nicht durchgehen. Da Stefan meine Führung eher nicht benötigt – er saugt an mir, als gelte es, einen Preis dafür zu gewinnen – benutze ich nun beide Hände, um meinem Kusspartner die nötige Leidenschaft abzuringen. Eine herzhafte Massage seines Schwanzes ist die erste Maßnahme, die er sich stöhnend gefallen lässt, und als netten Nebeneffekt erhöht meine Aktivität außerdem die Intensität unseres Kusses.

Kusslaute, leises Stöhnen, das Klicken einer Gleitgel Tube, das Schnalzen eines Gummis. Irgendwo ist ferne Musik zu hören, und all das vereint sich zu einem Canon der Lust, der mich endlich dorthin bringt, wo ich seit Wochen nicht mehr gewesen bin. Ins Tal des geilen Vergessens.

Wir ziehen das Vorspiel nicht unnötig in die Länge, Christian gibt mir bald zu verstehen, wo er mich in diesem Trio sieht – nämlich vor sich. Sein harter Schwanz ist präpariert, genauso wie mein Anus, um den sich Stefan gekümmert hat, während er mich fast bis zur Besinnungslosigkeit geblasen hat.

Doch auch ich habe so eine Idee, wie ich die nächsten Minuten genießen möchte, weshalb ich Stefan vor mich ziehe, kaum dass ich mich für Christian ausgerichtet habe. »Warte«, bitte ich ihn, meine Stimme ist sinnlich heiser, weil ich es ehrlicherweise nicht erwarten kann, ihn in mir zu spüren. Aber mein Schwanz soll gleichermaßen beschäftigt werden, also ziehe ich mir ebenfalls ein Kondom über, schnappe mir nun die Gel Tube, beträufle Stefans Perineum mit einer guten Portion daraus und versenke anschließend einen Finger in ihm. Vorsichtig zwar, doch wirklich verstecken kann ich meine Ungeduld nicht mehr.

Christian stöhnt auf, woraus ich schließe, dass ihm mein Plan beziehungsweise das, was er sieht, gefällt, und die bereitwillige Art, mit der mir Stefans Arsch entgegen zuckt, bezeugt auch dessen Zustimmung. Schnell zeigt sich, dass er, oder eben sein Besitzer, im passiven Part wohl geübt ist. Sein Anus ist vollkommen entspannt, gibt fast augenblicklich nach, als hätte er nie etwas anderes getan, und gewährt gleich dreien meiner Finger bereitwillig Einlass.

Begeistert richte ich mich halb auf, ohne meinen Hintern aus der Zielgeraden von Christian zu nehmen, schicke ihm über die Schulter einen auffordernden Blick und drücke meine Penisspitze an Stefans Eingang. Es passiert nicht so perfekt fließend, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich dringe, von der Wucht von Christians Stoß getrieben, relativ leicht bis zum Anschlag in Stefan ein. Schwieriger ist es da schon, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, doch auch das gelingt uns nach ein paar eher unbeholfenen Bewegungen. Und dann wird es wirklich gut. Überragend gut sogar.

All meine negativen Gedanken verpuffen im Nichts der Ekstase, das mich auf eine absolut wundervolle Weise verschlingt und dennoch über all den Scheiß erhebt, der mich ansonsten gefangen hält. So vergehen Minuten im ekstatischen Niemandsland, das nur von wirklich gutem Sex erschaffen werden kann. Ich klammere mich an Stefans Hüfte fest, lasse mich gleichzeitig von Christian führen, dessen harte Länge das Jubelzentrum in mir zum Schreien bringt.

Unser dreifaches Stöhnen wird immer lauter, kurz verschwende ich einen Gedanken an etwaige Nachbarn, die sich von unserer lautstarken Nummer gestört fühlen könnten, doch rasch ist das wieder vergessen. Denn ich komme. Und zwar heftig. Und die Art, wie Stefans Anus sich um mich zusammenzieht, verrät mir, dass auch er so weit ist, also stoße ich sanft weiter, nun aber in meinem eigenen, etwas trägen Rhythmus. Christian wird dafür schneller, was ich zu kompensieren versuche, indem ich meine Knie in die Matratze drücke. Und endlich kommt auch er, mit einem gestöhnten »Tom« auf seinen Lippen.

2. Kapitel Jonah

»Und deshalb stöhnst du seinen Namen, während du abspritzt?«

Stefan hat Tränen in den Augen, was ich nur aus dem Grund erkennen kann, weil ich mich auf der Suche nach meiner Jeans im Zimmer umsehen muss. Schnell mache ich sie unter einem kleinen Berg Stoff aus, der aus diversen Kleidungsstücken der beiden besteht, und schlüpfe hinein. Ein Griff in die Hosentasche bringt meine Zigaretten zum Vorschein, wovon ich mir, in der Hoffnung, dass das keine Nichtraucherwohnung ist, gleich mal eine anzünde.

Die Eifersuchtsszene in meinem Rücken geht indes weiter. Begonnen hat sie gefühlt drei Sekunden, nachdem ich aus meinem Orgasmusrausch erwacht bin. Seitdem fliegen die Anschuldigungen und halbherzigen Rechtfertigungen hin und her wie diese blöden gelben Fusselbälle bei einem Tennismatch. Einem Spiel zwischen zwei Teams, deren Namen Eifersucht und Gleichgültigkeit lauten. Apropos Name, dessen gestöhnte Form ja der Auslöser dieser Krise war. Ob es etwas ändern würde, wenn ich ihnen verrate, dass ich gar nicht so heiße? Ich denke nicht, und um ehrlich zu sein, habe ich ohnehin so meine Zweifel an der Langlebigkeit der Beziehung meiner Bettgespielen. Das war nicht mein erster Dreier, und bei allen, die ich bisher mit Paaren hatte, war ich stets Mitspieler, nicht der Hauptakteur, auf den sich beide konzentriert haben.

»Es war ja immerhin sein Arsch, der mich hat abspritzen lassen«, kontert Christian angepisst. »Und dich hab ich auch schon seit langem nicht mehr so heftig stöhnen gehört.«

Okay – es wird Zeit abzuhauen! Ich drücke die Kippe, die ich mir eben erst angemacht habe, auf einem herumstehenden Unterteller aus, schlüpfe in mein Shirt und meine Lederjacke und schiebe meine nackten Füße in meine Schuhe. Auf Sockensuche werde ich in diesem Halbdunkel mit Sicherheit nicht gehen, da trete ich die Heimfahrt lieber ohne an.

»Ich hab dir gesagt, das ist eine schwachsinnige Idee.« Die Tränen laufen nun bei Stefan und das ist mir derart peinlich, dass ich sogar ohne Hose verschwinden würde, wäre es denn notwendig.

»Okay, Jungs. War nett. Ich bin dann mal weg«, murmle ich, jeden Blickkontakt vermeidend. Das obligatorische Abklopfen meiner Taschen folgt, und das Ergebnis lässt meinen Magen ein wenig absacken. »Fuck!«, sage ich und sehe mich erneut um. Dieses Mal bin ich allerdings auf der Suche nach dem Lichtschalter. Nun ist nämlich Schluss mit angenehmem, augenschonendem Halbdunkel, denn mein Portemonnaie ist weg.

»Was ist denn, Tom?«, fragt mich Christian. Ihm ist anzuhören, wie gerne er mir behilflich sein will, was bei Stefan eine neuerliche Tränenflut auslöst.

Darum kann ich mich nur leider gerade nicht kümmern. »Meine Geldtasche ist weg«, stelle ich fest.

»Warte.« Nur einen Moment nach Christians Bitte flammt das Deckenlicht auf.

Zuerst bin ich geblendet, doch ich ignoriere es und beginne zu suchen, genauso wie Christian. Nur Stefan sitzt immer noch schmollend auf dem Bett, was ich ihm zwar nicht verübeln kann, im Moment aber nicht hilfreich ist.

Nach minutenlanger Suche gebe ich entnervt auf, auch Christian scheint ratlos. »Hattest du sie überhaupt noch, als wir vom Clubweg sind?«, fragt er.

Das Einzige, was ich darauf erwidern kann, ist Schulterzucken, denn ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen Drink bezahlt, bevor ich auf die Tanzfläche gegangen bin, aber danach …

»Wo hattest du sie denn? In der Jacke?« Nun scheint auch Stefan bemüßigt, seinen Teil beizutragen. Nur dass er dabei ein wenig sensationslustig klingt.

Ich überlege kurz, sehe vor mir, wie ich sie nach dem Bezahlen meines Getränks in meine Gesäßtasche schiebe. »Nein, in der Hose«, berichte ich daher, worauf Stefan die Augen verdreht.

»Das weiß man doch, dass man in einem Club niemals das Geld in der Hosentasche trägt. Bei dem ganzen Gefummel merkst du doch nicht, wenn dir das jemand klaut.«

»Du meinst, sie wurde gestohlen?« Nun wird mir tatsächlich ein wenig übel. Immerhin wären dann nämlich nicht nur mein Geld und der Ausweis weg, sondern auch mein Zugticket.

»Sollen wir noch mal zurück und nachfragen?« Christian greift bereits nach seiner Hose, doch ein bitterböser Blick seines Lebenspartners lässt ihn innehalten. Etwas planlos sieht er von mir zu Stefan und wieder zurück.

Weil mich das nervt und ich außerdem ohnehin keinen Mehrwert in seiner Begleitung sehe, lehne ich dankend ab, verabschiede mich kurz und mache, dass ich hier rauskomme.

Unten auf der Straße muss ich mich erst mal orientieren. Ein Blick auf die Uhr hilft mir da zumindest zeitlich weiter. Es ist drei Uhr morgens, was mich zusätzlich unter Druck setzt, denn mein Zug geht um kurz vor fünf. Also beeile ich mich zurück zu dem Nachtclub, wobei mir meine Navi-App behilflich ist, weil ich nicht mal mehr die Richtung im Kopf habe.

Nur dass mir dort niemand weiterhelfen kann. Abgegeben wurde nichts, und da der Club noch ziemlich gut besucht ist, wäre es auch nicht machbar, jetzt die Vollbeleuchtung anzuschalten, um eine halbwegs vernünftige Sicht zu bekommen. Einer der Typen am Eingang ist wenigstens so nett, mit mir nach unten an die 2. Bar zu kommen und dort mit mir danach zu suchen, was in der Finsternis so gut wie sinnlos ist. Erwartungsgemäß finden wir nichts, was mich tatsächlich etwas verzweifeln lässt.

Wir kehren zurück zum Ausgang des Clubs, wo ich erst mal meinem Ärger Luft mache. »Fuck. Da war mein Zugticket drin, und ohne Geld kann ich mir kein neues kaufen.«

»Ich kann dir …« Der Typ öffnet sein Portemonnaie und wirft einen Blick hinein. »… zwanzig Euro leihen.«

»Wann soll ich dir das zurückgeben? Ich denke nicht, dass ich so bald wieder nach Wien komme«, gebe ich kleinlaut zu. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, woher diese blöde Ehrlichkeit kommt.

Er runzelt die Stirn. »Ich gebe dir meine Bankdaten, oder … warte mal. Dein Handy hast du doch noch?«

»Ja«, erwidere ich, weiß aber nicht ganz, worauf er hinauswill.

»Dann kauf das Ticket doch online.«

»Stimmt!« Ich klatsche mir gedanklich an die Stirn. Meine Freunde zuhause ziehen mich gerne mal damit auf, dass ich als Einziger noch alles reell in Geschäften, oder Fahrscheine und Tickets eben am Bahnhof kaufe.

»Na siehst du. Alles halb so schlimm. Und für die Fahrt zum Bahnhof gebe ich dir ein UBER aus.«

So viel zu den grantigen Wienern, denke ich zerknirscht. Der Typ vor mir ist so eindeutig wienerisch wie ein Schnitzel, aber von schlechter Laune oder Unfreundlichkeit ist keine Rede. Er lächelt und freut sich sichtlich, mir behilflich sein zu können.

»Danke«, kann ich nur hauchen. »Aber bitte gib mir deinen Kontakt und ich überweis es dir. Oder wir treffen uns, wenn ich doch wieder mal herkomme.«

»Gerne. Also Zweiteres. Zu welchem Bahnhof musst du denn? Wenn ich den kleinen, aber feinen Akzent als Indiz nehme, würde ich sagen, du kommst aus Tirol.«

Mein Nicken wird von einem Lächeln begleitet. »Der Zug geht vom Hauptbahnhof aus.«

»Okay.« Er lächelt, wischt und tippt dann auf seinem Handy herum. »Erledigt. Hier.« Er hält mir das Smartphone entgegen. Zuerst bin ich verwirrt. Soll ich jetzt überprüfen, ob er den Wagen richtig gebucht hat?

»Na, deine Nummer. Speicher sie ein.«

»Oh. Klar.« Verlegen schmunzelnd komme ich seine Aufforderung nach.

Nachdem er es zurückgenommen hat, ruft er mich an, legt aber gleich wieder auf. »So. Jetzt hast du meine Nummer auch …« Er blickt noch mal aufs Display. »Jonah.«

Ihm habe ich meinen richtigen Namen genannt, also die Form, die ich benutze, denn in Wahrheit wurde ich auf Johannes getauft, und er macht aus seinem ebenfalls kein Geheimnis. »Ich heiß Richie.«

»Danke, Richie«, antworte ich und ergänze seinen Kontakt in meinem Handy.

Wie aufs Stichwort biegt das UBER-Auto um die Kurve und hält auf uns zu.

»Komm gut nach Hause, Jonah.« Richie schenkt mir ein freundliches Lächeln. Er ist nicht ganz mein Typ. Zu kurze Haare, fast im Armeestil geschnitten und zu korpulent, aber anrufen werde ich ihn definitiv, sollte ich wieder mal in die Hauptstadt kommen, das nehme ich mir zumindest fest vor.

3. Kapitel Elias

»Guten Morgen!«

Ich sehe nicht von den Unterlagen auf, als ich die betont fröhliche Stimme höre, murmle nur automatisch ebenfalls ein »Guten Morgen«.

Darauf kommt erst einmal nichts, auch keine sich wieder entfernenden Schritte, weshalb ich nun doch den Kopf hebe. Sofort trifft mich ein reichlich zerknirschter und außerdem völlig unausgeschlafener Blick aus zwei blauen Augen. Jonah, einer unserer Krankenpfleger, steht in der Tür meines Büros, mehr oder weniger bereit, seinen Dienst anzutreten, nur dass der eben schon vor – ich sehe auf meine Armbanduhr – zwanzig Minuten begonnen hat. »Es ist fast halb eins«, stelle ich dementsprechend genervt fest.

Ich kenne Jonah noch nicht lange, doch gut genug, um nicht auf reumütige Demut zu hoffen, was seine Reaktion auch prompt beweist. »Ich weiß, ich bin zu spät«, sagt er theatralisch bedauernd, dennoch kann ich das freche Grinsen hören, das er sich so gekonnt verbeißt. »Aber wenn ich dir erzähle, was mir passiert ist … wirst du es nicht glauben, Boss.« Er macht zwei Schritte in den Raum hinein, bleibt dann jedoch wieder stehen, um sich demonstrativ zu strecken, als wäre er eben erst aus den Federn gekrochen.

»Du sollst mich nicht Boss nennen, Jonah, das hab ich dir jetzt schon tausendmal gesagt«, murmle ich, während ich die Mappe mit den Trainingsplänen zur Seite lege. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag, vielmehr macht er mich nervös, was ich natürlich nicht zugeben möchte. Und diese Unsicherheit ist selbstverständlich auch nicht darauf zurückzuführen, dass ich auf Männer stehe, denn die Betonung hierbei liegt auf dem Wort Männer. Junge Schönlinge, deren Hauptziel es ist, das Leben zu genießen, liegen bei mir nicht hoch im Kurs, wobei der Begriff Schönheit bei ihm, für mein Empfinden, außerdem einen gravierenden Makel hat. In seiner rechten Augenbraue steckt nämlich ein Ring und seine Zunge ziert eine Kugel.

»Okay, Boss«, erwidert er, begleitet von einer Bewegung, die wohl an das Hackenzusammenschlagen von Soldaten erinnern soll. Denkt er tatsächlich, ich merke nicht, wie seine Mundwinkel zucken?

Fürs Erste gebe ich vor, es nicht bemerkt zu haben, sondern widme mich einem kleinen Stapel Blätter, von deren Inhalt ich ehrlicherweise nicht mal eine Ahnung habe.

»Bist du jetzt sauer, Boss?«, fragt er allen Ernstes.

»Also? Warum bist du zu spät?«, erkundige ich mich, um Zeit zu gewinnen.

»Weil ich meine Geldtasche verloren habe, worin mein Zugticket war.«

»Ich dachte, du kommst mit dem Bus?« Eigentlich ärgere ich mich, dass ich überhaupt auf seine Story eingehe, aber irgendwie kann ich nicht anders.

»Heute nicht. Denn ich war … sagen wir mal … aus. Und zwar in Wien.«

»Ah, deshalb die Ringe unter den Augen.«

»Die hast du gesehen? Wow, ein ziemlich gut geschulter Blick, den du mir gerade mal drei Sekunden gegönnt hast.«

Schon wieder klingt er höchst amüsiert, was mir irgendwie erzählt, dass er weiß, dass er mir gefallen könnte. Natürlich nur, wenn er älter und nicht gepierct wäre. Anzeichen dafür gab’s zu Beginn seiner Anstellung hier einige, für ein paar Tage dachte ich sogar, er würde mit mir flirten.

»Es ist mein Job, zu bemerken, ob die Angestellten der Klinik fit sind, oder nicht. Immerhin arbeiten wir hier mit Patienten, und die haben ja wohl unsere uneingeschränkten Bemühungen verdient.« Ich wähle absichtlich einen eher belehrenden Ton, weil das gut ist, um eine gewisse Distanz zwischen uns zu schaffen. So hab ich das auch damals geregelt – zur Zeit seiner Flirtattacken, sofern es überhaupt welche gewesen sind.

»Und das machst du ganz großartig«, lautet seine prompte Erwiderung. Natürlich erneut mit dieser Spur von Ironie, die nachzuweisen beinahe unmöglich ist. »Aber du musst dich nicht sorgen, ich verspreche, dass all meine Energie meinen Patienten gehört. Uneingeschränkt und, sobald ich dieses Büro verlasse, ohne jegliche Ablenkung.«

Und wieder mal eine zweideutige Bemerkung, denke ich grimmig. Dabei könnte ich mich sogar ein wenig geschmeichelt fühlen, wäre ich nicht dazu verdonnert, stets den Vernünftigen zu mimen. Obwohl ich meinen Job liebe, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee war, die Leitung der Physio in diesem privaten Rehabilitationszentrum zu übernehmen. Ein eher spontaner Entschluss, den ich vor etwa sechs Monaten getroffen habe.

Die kleine Klinik, in der ich nun angestellt bin, ist vorrangig auf die Behandlung von Sport- und Freizeitverletzungen spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt jedoch in der chronischen Schmerzbehandlung. Dieser Bereich war es auch, der für mich den Ausschlag gegeben hat, den Job anzunehmen, weil ich so die Möglichkeit habe, auf Klinikkosten eine Zusatzausbildung als Schmerztherapeut zu erhalten. Außerdem verdiene ich hier deutlich mehr als in der Innsbrucker Landesklinik, in der ich zuvor beschäftigt war. Dafür muss ich mich eben mit solchen Grünschnäbeln wie Jonah herumschlagen.

Selbstverständlich ist diese gedankliche Bezeichnung nur auf sein Alter zurückzuführen. Soweit ich weiß, ist er zwanzig oder so. Mit seiner Größe überragt er mich ebenfalls nicht, wobei er jedoch punktet, ist der Körperbau. Seiner ist nämlich weit muskulöser als meiner, aber auf eine sehr attraktive Weise, nicht auf diese plakative Art, die manche Bodybuilder ihr Eigen nennen. Seine schwarzen, schulterlangen Haare sind heute offen, normalerweise trägt er sie im Dienst zusammengebunden, was wiederum eher abturnend auf mich wirkt. Zöpfchen assoziiere ich mit Mädchen und auf die steh ich bekannterweise ja nicht. Worauf ich jedoch definitiv anspringe, sind seine außergewöhnlich hellen Augen, die nur noch interessanter wirken, weil sie von langen, dichten Wimpern umgeben sind.

Eine äußerst freche Version seines Blicks trifft mich nun. »Dann gib mir doch einfach mein heutiges Playbook und ich starte los.« Er lächelt strahlend, als wäre der Beginn des Dienstes die Erfüllung seiner Träume.

Meine rechte Augenbraue wandert hoch. Schön, dass ihm der Schalk im Nacken sitzt, ich selbst bin schon seit sieben Uhr hier und habe somit bereits fünf Stunden Arbeit hinter mir. »Der Therapieplan hängt dort, wo er immer hängt«, erkläre ich ihm trotzdem geduldig. Zumindest so geduldig, wie ich es hinbekomme.

Jonah – oder eigentlich Johannes, doch so möchte er ja auf keinen Fall genannt werden – gehört seit etwa vier Monaten zum Team. Seine Ausbildung zum Krankenpfleger, die er angeblich nur mit Ach und Krach geschafft hat, hat er in Reutte absolviert. Als Teil des Pflegepersonals ist er nur im weitesten Sinne mir unterstellt, und zwar in den Punkten, in denen seine Arbeit sich mit therapeutischen Belangen mischt. Seine Verantwortlichkeit liegt unter anderem darin, die Patienten pünktlich zur Therapie und wieder zurückzugeleiten. Wobei der Begriff Pünktlichkeit in Jonahs Fall recht dehnbar zu sein scheint, wie auch sein heutiges Zuspätkommen zeigt, für das er anscheinend so gar keine Spur von schlechtem Gewissen verspürt.

Den Arbeitsplatz bei uns verdankt er laut Flurfunk seinem Onkel, der ein guter Freund unseres Oberarztes, Jan Müller, ist. Ich selbst mache mir daraus recht wenig. Immerhin hat Jans Empfehlung auch meine Anstellung hier eingeleitet. Er ist nämlich nicht nur mit Jonahs Onkel befreundet, sondern ebenfalls mit dem Primar des Krankenhauses, in dem ich zuvor angestellt war.

Jonah selbst einzuschätzen, ist da etwas schwerer. Er ist freundlich, und wenn er hier ist, macht er seine Sache äußerst gut. Doch die Betonung liegt auf dem Wörtchen wenn, denn er kommt chronisch zu spät und hat sogar einmal einen gesamten Dienst verschlafen. Jeder normale Angestellte hätte bei solchen Mätzchen längst seinen Job verloren, nur dass er irgendwie unter jedermanns Schutz zu stehen scheint. Helga zum Beispiel – die Oberschwester – steht dermaßen auf unser Küken, dass ich bezweifle, ob Jan überhaupt auch nur die Hälfte von Jonahs sogenannten Vergehen weiß. Gut, ich neige ebenfalls dazu, meine Dinge selbst zu regeln – außerdem, warum sollte ich den Kleinen bei Jan anschwärzen?

»Dann schnapp ich mir mal den ersten Anwärter zum ›Hero der Folterkammer‹.« Jonah schenkt mir ein breites Lächeln, wobei seine blendend weißen Zähne sichtbar werden – anscheinend hat er auch gute Kontakte zu Zahnärzten.

»Es ist Mittag, also starten die nächsten Therapien erst in zwei Stunden«, korrigiere ich ihn, wobei ich erneut darauf bedacht bin, mir meine gemischten Gefühle ihm gegenüber nicht anhören zu lassen.

Er grinst frech, überhaupt scheint er zumeist eine Frohnatur zu sein. Zumindest ist es das, was er uns hier von sich zeigt. Nur dass ich schon des Öfteren einen Blick hinter diese Fassade werfen konnte. In Momenten, in denen er sich unbeobachtet fühlt, wenn zum Beispiel eine traurige Verlorenheit seinen Gesichtsausdruck dominiert, während er seine Zigarettenpause genießt. Und das sind wohl auch genau diese Augenblicke, die dazu führen, dass ich unserem Chef lieber nichts von seinem Zuspätkommen erzähle.

Und das ist sicher dein einziges Motiv?, frage ich mich still, erspare mir jedoch die Antwort. Im Grunde kenne ich sie ja, doch ich möchte sie nicht hören. Er fasziniert mich, obwohl er das nicht sollte. Er ist nicht mein Typ – und damit basta!

»Das weiß ich, Elias. Auch wenn du mich für einen Chaoten hältst.«

Wir sind hier alle per Du – auch die Ärzte –, trotzdem fühlt es sich anders an, wenn er meinen Vornamen verwendet. Doch dieses Mal ist es nicht das, was mich aufhorchen lässt. Zum einen glaubte ich eine Schrecksekunde lang, er hätte auf meine Gedanken geantwortet, und zum anderen meine ich, eine Art Resignation in seiner Stimme zu vernehmen.

»Alles okay?«, höre ich mich fragen, obwohl mir gar nicht bewusst war, dass ich das vorhatte. Und noch mehr wundert mich, wie sanft ich dabei klinge.

Überraschung zieht in seine Miene ein, verschwindet aber genauso schnell, wie sie aufgetaucht ist. »Klar, Boss«, antwortet er nach einer kurzen Pause, die von unserem verwirrten Schweigen erfüllt ist. »Ich werde dann mal …« Er fährt sich durch seine von leichten Naturlocken in Schwung gebrachten Haare. »Und noch mal sorry fürs Zuspätkommen.«

Es fällt mir schwer, etwas darauf zu sagen, weil ich streng sein möchte, es jedoch bei ihm, aus bereits erwähnten Gründen, nicht kann.

»Ich …« Er lächelt immer noch, doch dieses Mal ist es eine zartere Variante und erreicht außerdem seine Augen, was diese irgendwie strahlen lässt. »Und nur für den Fall, dass das nicht klar sein sollte: Ich weiß es zu schätzen, dass du mir immer wieder neue Chancen einräumst.«

Das glaube ich ihm sogar, was ein weiterer Grund ist, warum ich ihm gegenüber so nachsichtig bin. Er ist kein verwöhnter, verantwortungsloser Typ, der sich aufgrund der Beziehungen seiner Verwandtschaft ausruht. Aber irgendetwas ist da, was er verbirgt. »Versuch einfach, in Zukunft pünktlich zu sein«, antworte ich.

Er nickt kurz, fährt sich noch einmal durch die Haare und verlässt dann mein Büro.

4. Kapitel Elias

Kurz vor meinem Dienstschluss sehe ich noch bei unserem aktuellen Sorgenkind vorbei. Ein aufstrebendes Talent des ÖSV-Snowboard-Kaders. Er hat sich beim Training einen Kreuzbandriss zugezogen und muss nun wieder fit gemacht werden. Leider ist sein Ehrgeiz bei seiner Therapie nicht ganz so groß, wie dabei, jeder einzelnen Krankenschwester den Kopf zu verdrehen.

Was das angeht, hat er heute allerdings schlechte Karten, denn es ist Jonah, der ihm, während unser Patient in seinem Rollstuhl am Fenster sitzt, sein Abendessen serviert. Das ist mitunter einer der Gründe, warum ich hier bin, doch meine geheime Mission muss warten, erst mal wende ich mich an unser Snowboard-Ass, das mich mit leidender Miene begrüßt. »Elias. Sagen Sie Ihren Schlächtern gefälligst, sie sollen weniger brutal mit mir umgehen.«

Ich lächle neutral und werfe einen Blick auf seinen Therapieplan. »Tony ist gut. Machen Sie einfach, was er sagt, dann sind Sie im Handumdrehen wieder fit.«

»Fit wofür? Bis ich den Trainingsrückstand aufgeholt habe, ist die Konkurrenz schon über alle Berge.« Seine negative Einstellung gefällt mir nicht, doch inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Gerade bei Spitzensportlern ist so eine Verletzung natürlich eine persönliche Tragödie, aber meiner bescheidenen Meinung nach wird es nicht besser, wenn man sich Tag und Nacht darüber beklagt.

»Ich sitze hier, während draußen das Leben weitergeht«, fährt unser Patient auch schon fort, in einem Tonfall, als wäre er gerade mit dem Urteil ›Lebenslänglich‹ eingebuchtet worden. »Ich kann kaum schlafen wegen der Schmerzen, aber die Schwestern …«, dabei wirft er einen abwertenden Blick auf Jonah, »… weigern sich, mir etwas zu geben.«

Das versteckte Augenrollen von Jonah zeigt mir, dass dies wohl schon die ganze Zeit so geht, was mir ein Schmunzeln entlockt. »Ich werde gleich noch mit Dr. Müller sprechen, inwieweit wir Ihre Dosis erhöhen können«, beeile ich mich um ein Entgegenkommen. So ein Benehmen wie das unseres kleinen Stars hier ist eher die Ausnahme. In der Regel sind die Athleten zielstrebige und sehr dankbare Patienten. »Morgen werde ich auch bei Ihrer Therapiestunde dabei sein. Ich zeige Ihnen ein paar Entspannungsübungen, die helfen zusätzlich beim Einschlafen.«

»Yoga als Schmerztherapie, oder wie?«

»So in der Art«, weiche ich aus, weil er mich mittlerweile wirklich ein wenig nervt, was auch darauf zurückzuführen ist, dass mein Tag einfach schon zu lange dauert. »Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Nachmittag, und wie gesagt, wegen der Schmerzmittel werde ich ein gutes Wort bei Dr. Müller einlegen.«

Er ringt sich ein »Danke« ab, bevor er sich wieder dem trübsinnigen Starren aus dem Fenster widmet.

Erneut drehen Jonahs Augen eine Runde, dann schenkt er mir ein Lächeln, grüßt ebenfalls und verlässt noch vor mir den Raum.

Moment mal! Jetzt muss ich mich beeilen, sonst kann ich die eigentliche Mission, die mich hierhergeführt hat, getrost als gescheitert ansehen. »Also, bis morgen«, schließe ich meinen Besuch daher eilig ab und eile Jonah hinterher.

Zum Glück ist er noch nicht weit gekommen. Er steht am Medikamentenwagen und ist auf seine Liste konzentriert. »Anstrengender Typ, oder?«, stelle ich fragend fest, nachdem ich neben ihn getreten bin.

»Ach, ich hör da gar nicht so hin.«

»Ich klär das mit seiner Medikation gleich noch mit Jan.«

»Danke.« Er lächelt. Die Müdigkeit, die vorhin bei seinem etwas verspäteten Dienstantritt seine Züge dominierte, hat sich in Luft aufgelöst. Das macht mir nur wieder mal deutlich, wie gutaussehend er ist. Was seine sexuelle Orientierung angeht, tappte ich anfangs völlig im Dunkeln, wobei mein Schwulenradar auch mehr schlecht als recht funktioniert. Erst seine vorsichtigen Flirtversuche führten mich auf die richtige Spur, und so brauchte es nur noch ein paar, im Aufenthaltsraum des Pflegepersonals verbrachte Pausen, um die offizielle Bestätigung zu erhalten. Im Grunde geht Jonah nämlich vollkommen offen mit seinem Schwulsein um, etwas, mit dem ich selbst ja immer noch ein wenig hadere. Nicht, dass ich es geheim halte, aber wissen muss es auch nicht jeder.

Jonahs gutes Aussehen ist jedoch genauso unerheblich wie seine sexuelle Orientierung. Denn ganz abgesehen davon, wie jung er ist, verrät mir sein Äußeres, dass er wohl zu der Fraktion Schwuler gehört, die ihr Heil im Spaß und der Abwechslung finden. Es sind nicht nur die Piercings, er ist außerdem immer perfekt gestylt, selbst wenn er, wie heute Morgen, offensichtlich unausgeschlafen ist. Solche Typen kenne ich leider zur Genüge. Das sind Männer, die die Pflichten des Alltags prinzipiell hinten anstellen und eher darauf bedacht sind, nur ja keine Party zu versäumen.

Dieser Gedanke bringt mich wieder zurück zu dem Grund, der mich hierhergeführt hat. Die Aufgabe von Helga, der Oberschwester. Sie ist eine der wenigen in der Klinik, der gegenüber ich zugegeben habe, schwul zu sein, was wohl auch der Grund ist, warum sie mich damit betraut hat. Irgendwie hat sich die allgemeine Meinung, alle Schwule kennen einander, wohl auch in ihrem Kopf festgesetzt. »Könntest du mir kurz bei etwas helfen?«, frage ich den jungen Pfleger also betont harmlos.

»Klar. Wobei?« Er sieht auf, und wieder einmal fasziniert mich die fesselnde Farbe seiner Augen. Es ist ein helles Blau, das ich irgendwie mit einer eisigen Bergquelle verbinde. Trotzdem wirkt sein Blick alles andere als kalt. Er zieht mich an, was man von seinen durchstochenen Ohren nicht sagen kann.

»Elias?«

Erst als ich meinen Namen in dieser fragenden Form höre, wird mir klar, dass ich doch prompt vergessen habe, weiterzusprechen. Was sieht er mich auch so intensiv an? Und warum steht sein blöder Augenbrauenring so ab? Mir zuckt es in den Fingern, ihn zu richten, was ich aber natürlich unterlasse. Stattdessen konzentriere ich mich wieder auf seine Augen beziehungsweise deren eigentümliche Farbe, die Kälte ausstrahlen würde, spiegelten sich nicht Traurigkeit und Schalk darin.Immer abwechselnd, so als würde Jonah selbst sich nicht entscheiden können, was in ihm überwiegt. »Ähm. Die Kaffeemaschine streikt mal wieder. Im Schwesternstützpunkt.« Ich deute mit dem Daumen über meine Schulter zurück, als wüsste er nicht, wo der liegt.

»Warum holst du dir nicht einen aus der Ärztelounge?«, erkundigt er sich. Ein guter Einwand, den ich nicht auf dem Schirm hatte, was mir ein nervöses Räuspern entlockt. »Ich hab Helga versprochen, dass ich mich darum kümmere«, behaupte ich.

»Was stimmt denn nicht mit der Maschine?« Er hat bereits die nächste Medikamentenbox in der Hand, was deutlich macht, dass er eigentlich nicht vorhat, seine Nachmittagsrunde durch die Krankenzimmer zu unterbrechen.

»Da kommt kein Kaffee raus.« Eine blödere Ausrede fällt mir nicht ein.

»Okay.« Jetzt wächst sein Lächeln auf ein Grinsen an. »Ich geh dann später rüber und schau es mir an.«

»Aber …« Ich breche ab, suche nach einem neuen Argument. »Ich muss doch gleich los und ich hab versprochen, dass ich es noch vorher erledige.«

Nun zucken seine Mundwinkel wie wild. »Weil zu meiner Überraschungsparty auch Kaffee serviert werden soll?«, fragt er verschmitzt.

Nun bin ich es, der die Augen verdreht. »Du weißt es. Na großartig.«

»Ja. Aber ich find es einfach süß, wie du dich windest. Du bist übrigens echt mies im Lügen, Boss.«

»Du sollst mich nicht Boss …«, meckere ich prompt los, doch er unterbricht mich, indem er seine Mappe geräuschvoll zuschlägt.

»Okay. Dann gehen wir mal, und ich verspreche dir auch, dass ich ganz furchtbar überrascht tun werde.«

»Süß?« Jonahs Bezeichnung für mich wird mir erst bewusst, nachdem der Happy Birthday-Gesang der Kollegen verklungen ist.

Gehts noch? Ich bin vielleicht schwul, aber sicher nicht süß. Ärger steigt in mir auf, der jedoch – wie mir rasch klar wird – eher mir selbst gilt. Männer müssen männlich sein, dürfen keine Gefühle zeigen. Tun sie es doch, und ihre heterosexuelle Natur wurde nicht eindeutig bestätigt, kann man schnell den Stempel einer Tunte aufgedrückt bekommen. Das war kurz gefasst lange Zeit meine Einstellung, die mich stets daran gehindert hat, meine Homosexualität außerhalb meiner vier Wände auszuleben.

Das hat sich geändert, vor einigen Monaten, denn da habe ich beschlossen, dieses Klischeedenken abzulegen. Besser gesagt, ich wurde geläutert, wenn auch auf eine absolut außergewöhnliche Weise und von einem Menschen, den ich anfangs so gar nicht in meinem Leben haben wollte und der nun nicht mehr daraus wegzudenken ist. Nick! Der Lebenspartner von Oliver, eines ehemaligen Schulkollegen von mir. Die beiden sind vor mittlerweile eineinhalb Jahren in Olivers und mein Heimatdorf gezogen. Genauer gesagt in das Berghotel seiner Tante, die nun endlich ihren wohlverdienten Ruhestand genießen darf.

Nick ist ein Unikat! Von seinen Lieben hat er den Beinamen Kuschelchaot bekommen, und der ist in seinem Leben auf jeden Fall Programm. Auch jetzt gerade sehe ich ihn regelrecht vor mir, wie er mir einen vorwurfsvollen Blick – natürlich inklusive Schmolllippe – schickt und den Kopf schüttelt.

»Hier!« Jonah steht plötzlich neben mir, in der Hand einen Teller mit einem Stück Torte, den er mir entgegenhält. »Und sorry, wenn ich vorhin zu weit gegangen bin.«

»Wann?«, frage ich, weil ich es wirklich nicht genau weiß, aber befürchte, er spielt auf das ›süß‹ an, was mich ja tatsächlich nachhaltig beschäftigt.

»Na, wegen der Überraschung, weil ich schon Bescheid wusste.«

»Ach so.« Zum Glück ist mir meine Erleichterung nicht anzuhören. »Woher wusstest du es denn?«

Er kommt ein wenig näher, senkt die Stimme. »Ich hab Helga vorhin mit der Torte gesehen, und nachdem ich der einzige Jonah bin, auch wenn man mich eigentlich mit h schreibt …«, er zwinkert, »… war es nicht schwer zu kombinieren.«

Ich luge hinüber auf das Backwerk, das mit dem verschnörkelten Schriftzug ›Alles Gute, lieber Jona‹ verziert ist. »Der Gedanke zählt«, flüstere ich zurück.

»Das stimmt. Und ich find’s auch wirklich mega. Wenigstens hat irgendjemand dran gedacht.« Nach diesen Worten schließt er kurz die Augen, zieht eine Grimasse, die meine Gedanken mit dem Wörtchen ›Fuck‹ unterlegen, und schüttelt leicht den Kopf. Wieder einmal hat die Traurigkeit seine entspannte Positivität abgelöst, jedoch nur ein oder zwei Sekunden.

»Ich sollte jetzt wohl fragen, wer nicht dran gedacht hat, aber irgendwie wirkst du, als wäre dir das eher herausgerutscht.« Ich versuche mich an einem Lächeln, während er die Augen verdreht.

»Ich spreche da nicht so gern drüber. Aber um es kurz und knapp zu sagen. Niemand hat an meinen Geburtstag gedacht. Außer euch. Aber das ist schon in Ordnung.«

Interessanterweise sieht er wirklich nicht enttäuscht oder verärgert aus, was ich ziemlich interessant finde. »Dann bin ich sehr froh, dass Helga es auf dem Schirm hatte«, sage ich leise, was ich überraschenderweise auch genauso meine. Was ist denn mit mir los? Ansonsten setze ich ja eher auf professionelle Distanz.

»Danke. Und noch mal sorry. Für heute Morgen und vorhin und überhaupt.« Er seufzt. »Aber ich arbeite gerne hier. Wirklich.«

Ich glaube ihm, was mich ein wenig überrascht. Plötzlich halte ich es für keine gute Idee mehr, mich hier aufzuhalten. Ich hab ihm gratuliert, also sollte ich einfach mein Stück Kuchen nehmen und gehen. Wir haben privat nichts miteinander zu tun, und genau so soll es auch bleiben. Dennoch ringe ich mir zumindest ein »Und du machst deine Sache auch sehr gut« ab. Das ist ja keine Lüge. Bis auf seine kleinen Aussetzer macht er einen erstklassigen Job. Die Patienten lieben ihn. Und die Kollegen ebenfalls, erzählt mir Nick in meinem Kopf, wo er plötzlich erneut aufgetaucht ist.

»Jonah?«, dringt es zu uns herüber, worauf wir den Blick auf die kleine Ansammlung von Krankenschwestern und Pflegern werfen, die schnatternd ihre Tortenstücke verspeisen. Eine winkende Hand verrät, woher der Ruf gekommen ist. Er stammt von Romana, einer sehr jungen Schwester, die schon lange einen Narren an unserem Geburtstagskind gefressen hat.

Jonah sieht mich wieder an, schenkt mir ein wunderschön offenes Lächeln. »Ich geh dann mal kurz rüber.«

»Klar!« Meine prompte Erwiderung soll ihm zeigen, wie wenig es mich tangiert, wo und mit wem er herumhängt. Natürlich, ich bin hier im Raum der – wenn man es so sagen möchte – Ranghöchste, und der Spaß geht meistens erst los, sobald der Chef gegangen ist. Trotzdem ärgere ich mich ein wenig darüber – dass ich eben selbst dachte, es wäre besser zu gehen, verdränge ich, ebenso wie das Gefühl der Enttäuschung, das mich erfüllt. »Ich sollte ohnehin gehen. Ich nehme meinen Kuchen einfach mit«, sage ich betont gleichgültig, als wäre ich wirklich froh, hier wegzukommen.

»Oh!« Jonahs Lächeln verrutscht. »Kein Ding. Wie du möchtest.«

Warum zur Hölle klingt er nun niedergeschlagen? Hätte er sich doch gerne weiter mit mir unterhalten. Wobei – es ist ja nicht so, als würden wir nie auch mal privat reden. Natürlich kommen dabei persönliche Dinge kaum zur Sprache, eher das Wetter oder mal ein Austausch darüber, was wir vom Skirennen am letzten Wochenende halten.

Interessanterweise möchte ich plötzlich doch nicht, dass er denkt, ich wäre nicht gerne hier, zum Glück fällt mir eine passende Ausrede ein, die eigentlich nur bedingt als solche zu werten ist. »Ich würde schon bleiben, aber ich bin ziemlich erledigt und muss noch bei Jan vorbeischauen.«

»Stimmt.« Ein Grinsen erobert sein Gesicht. Bilde ich mir das ein, oder ist er erleichtert? »Wegen der Medikamente für den Griesgram.«

Wir sehen uns an und für einen Moment bin ich mir sicher, er durchschaut mich. Womit ich meine, ihm ist klar, dass er mich nicht kalt lässt. Doch dann ist der Augenblick vorbei, und alles in mir drängt danach, abzuhauen.

»Schönen Abend, Elias«, sagt er, und wieder einmal geht mir die Art, wie er meinen Namen ausspricht, unter die Haut.

Es ist beinahe lächerlich, wie schwer es mir fällt, meinen Blick von ihm loszureißen. »Viel Spaß noch«, sage ich, rufe dann ein »Schönen Abend noch« zu den anderen hinüber und gehe oder besser gesagt flüchte regelrecht.

Vielleicht ist es ganz gut, heute mal wieder auszugehen, um auf andere Gedanken zu kommen?

Mein Heimweg führt mich am Mc Drive vorbei, weil ich zu faul bin, um mir etwas zu kochen. Wie immer bereue ich diesen Entschluss spätestens zwanzig Minuten, nachdem ich den letzten Bissen Burger hinuntergeschluckt habe. Ob ich wohl der Einzige bin, der nach diesem Fraß Sodbrennen bekommt?

Danach pflanze ich mich auf die Couch und schlafe natürlich prompt ein.

Als ich erwache, läuft nicht mehr der Film, den ich vorhin beim TV-Sender-Roulette ausgewählt habe, was bedeutet, dass ich mindestens zwei Stunden geschlafen haben muss. Da mein Biorhythmus für mich kein Geheimnis darstellt, ist mir klar, dass ich die restliche Nacht eher mit hin und her Wälzen verbringen werde, was mich wieder auf meine, vorhin kurz aufgeflammte Idee bringt. Warum nicht tatsächlich ausgehen?

Mein eigenes seltsames Verhalten Jonah gegenüber schwappt als unangenehme Erinnerung in mir hoch. Das könnte natürlich ein Grund sein, warum mir für den heutigen Abend jemand Bestimmter in den Sinn kommt. Denn es sollte jemand sein, der es schafft, diesen jungen, gepiercten Typ aus meinen Gedanken zu vertreiben.

Tobias, mein Ex-Freund, mit dem ich seit unserer Trennung eine lockere Freundschaft pflege, scheint mir dafür die beste Wahl zu sein. Er arbeitet in einer Bar, die heute auf jeden Fall geöffnet hat. Das Lokal gehört zu den Geheimtipps der schwulen Community, wird aber genauso von heterosexuellem Publikum besucht. Ein Blick auf meine Armbanduhr zeigt, dass es bereits kurz vor zweiundzwanzig Uhr ist, also schnappe ich mir sicherheitshalber mein Handy und schreibe ihm eine WhatsApp. Immerhin ist heute Sonntag, da kann es sein, dass er auch mal früher Schluss macht.

›Yep, hab Dienst. Komm vorbei. Ich freu mich‹, kommt recht rasch seine Antwort.

›Cool, bis dann‹, sende ich zurück und springe auf, um mich in Schale zu werfen.

Zuerst führt mich mein Weg allerdings ins Badezimmer, wo ich mich erst mal einer Dusche inklusive Intimrasur widme. Man weiß schließlich nie, was der Abend so bringt.

Danach mache ich mich, nackt und gut gelaunt vor mich hin pfeifend, auf den Weg in mein Ankleidezimmer. Natürlich ist dieser Begriff etwas zu hochgestochen, denn in Wahrheit handelt es sich einfach um einen leeren Raum, den ich, mangels besserer Optionen, als Gästezimmer nutze, wobei er im Moment eben meiner Kleidung als temporäre Unterkunft dient.

Der Umzug hier in diese Wohnung wurde praktisch gemeinsam mit der Anstellung in der Privatklinik eingeläutet. Sozusagen ein Sonderangebot: Job und Dachgeschoss-vier-Zimmer-Apartment meines Vorgängers à la ›Zwei zum Preis von einem‹. Das Ganze passierte allerdings noch vor der Trennung von Tobias, und somit bevor ich erfahren durfte, dass zu mir zu ziehen so ziemlich das Letzte ist, was dieser geplant hat. Daher dient der Raum, der von mir als Arbeits- oder Rückzugszimmer für unsere erste gemeinsame Wohnung gedacht war, nun als übergroßer begehbarer Kleiderschrank inklusive Klappcouch. Auch etwas, was ich von meinem Freund Nick gelernt habe. Man kann aus allem einen Vorteil ziehen.

5. Kapitel Jonah

Ich mag die Berge und liebe es, hier aufgewachsen zu sein. Auch wenn ich die Vorteile, die das Wohnen in Innsbruck bringt, nicht wegleugnen kann – wahre Heimatgefühle weckt nur die Natur in mir. Alles hier ist vertraut. Der kleine Bach, dessen leises Plätschern meinen Weg durch den Wald begleitet, die Bäume, die sich im Wind wiegen, um mich vor selbigem zu schützen. Ich kenne jeden Schritt, noch bevor ich ihn gesetzt habe, bin diesen Weg schon gefühlt tausendmal gegangen, trotzdem erscheint er mir heute schwieriger als alle Male zuvor.

Unser Bergbauernhof befindet sich etwa dreißig Minuten Fußmarsch von dem Dorf entfernt, in der die nächste Busstation ist. Natürlich nur, wenn man nicht die Straße, sondern den direkten Weg durch den Wald wählt – so wie ich jetzt. Dieser Aufstieg ist zwar steiler und somit schwieriger, man spart aber auch etwa einen Kilometer ein, und ich kenne keinen Einheimischen, der diesen Umweg in Kauf nehmen würde, nur um es bequemer zu haben.

Es dauert länger als gewöhnlich, doch kurz bevor die Sonne endgültig untergeht, erreiche ich mein Elternhaus. Der rötlich gefärbte Himmel dahinter lässt es wahnsinnig idyllisch erscheinen, was sicher mitunter der völligen Ruhe geschuldet ist, die es umgibt. Nur das leise Windrauschen ist zu hören, selbst der Bach singt nicht mehr für mich, weil er auf dieser Höhe, direkt nach seiner Quelle, die hinter unserem Grundstück entspringt, ein Stück unterirdisch fließt.

Beim Näherkommen registriere ich zwei schwache Lichtscheine, die das Dunkel des Hofes unterbrechen. Einer davon ist das Küchenfenster, hinter dem ich meine Mutter vermute, der zweite schimmert im Schuppen. Ich steuere zuerst das Wohnhaus an und versuche dabei, meine ansteigende Nervosität in den Griff zu bekommen.

Dieses Gefühl ist seit Monaten mein ständiger Begleiter, sobald ich nach Hause komme, wobei dieser Begriff so wenig zutreffend ist, wie er nur sein kann. Ein Zuhause sollte Wärme, Geborgenheit und Sicherheit geben, doch ich empfinde nichts davon. Die Schuld dafür trifft jedoch nur bedingt meine Eltern – es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren. Da kann schon mal in Vergessenheit geraten, dass man eigentlich noch ein zweites hat.

Meine kleine Schwester Lisbeth, die ich über alles geliebt habe, hat vor sechs Monaten den sechsjährigen Kampf gegen Leukämie verloren. Die Diagnose wurde kurz nach ihrem dritten Geburtstag gestellt und hat seither unser Leben und somit auch die gesamte Familie in ihrem grausamen Bann gehalten. Lisbeths Tod hat ihn gebrochen, doch es passierte auf die brutalste Weise, die möglich ist, weil er uns dessen beraubte, was uns trotz allem zumindest ein wenig zusammengehalten hat. Unseres Sonnenscheins, denn das war sie, selbst in den dunkelsten Zeiten.

Die letzten Schritte bis zur Haustür lege ich im Schneckentempo zurück, was nicht nur daran liegt, dass der schwere Rucksack drückt, in dem sich die Lebensmittel befinden, die ich besorgt habe. Mein Herz klopft so sehr, dass ich meine, jedem Schlag folgt ein schmerzhaftes Echo, das sich ungehemmt in meinem gesamten Körper ausbreitet.

Mit der Hand an der Türklinke halte ich noch mal inne und atme tief ein und aus, erst danach drücke ich sie hinunter. Absolute Stille empfängt mich und Dunkelheit. Mama lässt im Flur kein Licht mehr an, wenn ich noch nicht zuhause bin. Diese Angewohnheit ist ihr entfallen, wie so vieles andere. Ihr Leben als ein solches zu bezeichnen, ist kaum möglich. Sie existiert weiter, obwohl ihr Herz in diesem kleinen Grab liegt – begraben mit ihrer Tochter.

Ich mache mir ebenfalls nicht die Mühe, das Licht im Vorraum anzumachen, was aber nicht stört, weil ich mich hier ohnehin blind zurechtfinde.

»Mama! Ich bin da!«, rufe ich, um mich anzukündigen, während ich aus den Schuhen schlüpfe. Natürlich bekomme ich keine Antwort, doch das habe ich ehrlicherweise auch nicht erwartet. Noch einmal durchatmend mache ich mich auf den Weg in die Küche.

Meine Mutter sitzt am Esstisch, die einzigen Lichtquellen im Raum sind das mickrige Licht über der Spüle und die obligatorische Kerze neben Lisbeths Bild, die seit ihrem Tod praktisch rund um die Uhr brennt. Mama sieht furchtbar klein und verloren aus, so wie sie da sitzt, den leeren Blick aus dem Fenster gerichtet.

»Ich bin da«, wiederhole ich, nun spreche ich aber leise, denn wie immer habe ich das Gefühl, ein zu lautes Wort könnte sie zerbrechen lassen.

Als wäre eine Antwort zu anstrengend für sie, schenkt sie mir lediglich einen lächerlichen Abklatsch ihres früheren Lächelns.

»Ich hab schon in der Stadt gegessen«, erzähle ich ihr, als hätte sie mich gefragt, während ich endlich die Last des Rucksacks loswerde. »Außerdem gabs Torte im Krankenhaus. Geburtstagstorte.« Routiniert räume ich die Lebensmittel auf ihre ihnen zugeteilten Plätze. Alles hier im Haus hat seinen Platz, nur der meine scheint verschwunden, zumindest fühle ich mich nicht mehr so, als würde ich hierher gehören.

Als ich fertig bin, lasse ich mich gegenüber meiner Mutter nieder. Sie mit einem vorsichtigen Lächeln musternd, versuche ich, irgendeine Regung in ihrem blassen Gesicht zu erkennen, die mir verraten könnte, ob sie mich gehört beziehungsweise den Sinn meiner Worte verstanden hat. Doch da ist nichts.

»Schön«, sagt sie nur. Es erfolgt keine Nachfrage nach Einzelheiten, auch auf ein Aufblitzen der Erkenntnis warte ich vergebens. Sie weiß es tatsächlich nicht, hat meinen einundzwanzigsten Geburtstag vergessen oder besser gesagt nicht die Kraft und Zeit gefunden, an ihn – an mich – zu denken. Gut, es ist nicht so, als wäre diesem Tag in den letzten zwei Jahren irgendeine Bedeutung geschenkt worden, also sollte ich eigentlich daran gewöhnt sein. Wo Krankheiten manche Familien enger zusammenschweißen, ist die unsrige nach und nach zerbrochen.

Neben Lisbeths Leiden war der Hauptgrund dafür die Tatsache, dass ihre Behandlung größtenteils in einer speziellen Kinderklinik in Wien stattgefunden hat. So verbrachten meine Eltern den Großteil der letzten Jahre mit ihr dort, während ich hierblieb, um der Pflege meiner demenzkranken Großmutter nachzukommen. Die übrigens noch vor Lisbeth starb. Sie schlief eines Abends vor dreizehn Monaten ein und wachte am Morgen nicht mehr auf. Ein schöner Tod sagt man, nur dass ich es nicht im Ansatz so empfunden habe. Sie war zu der Zeit der einzige Mensch, der noch registriert hat, dass es mich gibt, zumindest in den wenigen lichten Momenten, die ihr die Demenz gegönnt hat. Und als sie gegangen ist, hat mich somit auch der letzte Halt verlassen. Das Einzige, was blieb, war der Trost, den mir die Vorstellung schenkte, sie würde da oben auf meine kleine Schwester warten, um sie nach diesem harten, langen Leidensweg in die tröstenden Arme zu schließen.

Bis zur Entdeckung von Lisbeths Krankheit sind meine Eltern streng, aber liebevoll gewesen – zu uns beiden – auch wenn meine Schwester, so wie auch für uns andere, eindeutig ihr Liebling gewesen ist. Unser Sonnenschein! Doch mit dem Fortschreiten der Leukämie verblasste das Licht, das sie für uns darstellte, und wir schienen alle immer mehr in die Dunkelheit abzudriften.

»Wo ist Papa?«, frage ich, nur um irgendetwas zu sagen.

Mama sieht mich wieder an. Die Leere in ihrem Blick ist noch tiefer geworden, wenn das überhaupt möglich ist. Ihre Lippen bleiben stumm.

»Schon gut. Er ist sicher im Schuppen. Ich schau einfach mal rüber, ja?«

Natürlich bekomme ich auch darauf keine Antwort, also erhebe ich mich und verlasse den Raum. Im Hinausgehen höre ich sie murmeln: »Vergiss nicht, für deine Schwester zu beten.«

Tatsächlich finde ich meinen Vater im Schuppen, wo er halb unter dem Traktor liegt, sein aufgefächertes Werkzeug rund um ihn auf dem Boden verstreut.

»Hallo, Papa!«, rufe ich, gehe auf Höhe seiner Schultern in die Knie und luge unter das Fahrzeug. Er wendet mir nicht den Blick zu, grüßt aber wenigstens zurück. »Hallo, Junge.«

Vielleicht habe ich irgendwo, tief in mir drin, doch gehofft, dass wenigstens er meinen sogenannten Ehrentag nicht vergessen hat. Wobei verdrängt die bessere Bezeichnung wäre. Trauer lässt wenig Platz für andere Dinge, trotzdem breitet sich die bittere Note von Enttäuschung in mir aus.

Ich bin hier. Ich lebe noch, möchte ich ihn anschreien, mache es aber natürlich nicht. Er versucht nur, alles am Laufen zu halten, auch wenn er damit heillos überfordert scheint. Unser Hof ist nicht so groß, als dass wir es uns leisten könnten, viele Angestellte zu haben. Lediglich Schorsch und Raimund, zwei benachbarte Bauern, helfen ihm manchmal stundenweise hier aus.

»Ich hab eingekauft«, erzähle ich, doch darauf ertönt nur mehr ein Brummen. Die wenigen Sekunden der Beachtung, die er mir schenken konnte, sind bereits wieder verpufft.

»Ist schon alles verstaut«, fahre ich fort. Dabei schäme ich mich ein bisschen dafür, wie sehr mir anzuhören ist, dass ich nach Aufmerksamkeit lechze. Es ist genauso peinlich, wie es heute war, als mir meine Kollegen im Krankenhaus das Geburtstagsständchen gesungen haben. Nicht der Gesang war peinlich, sondern meine Reaktion darauf.