12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

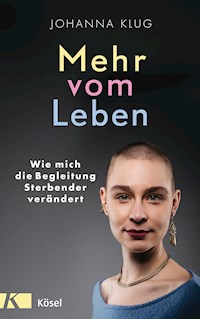

Der Tod bringt uns das Leben nah

Für Johanna Klug werden in der Begegnung mit Sterbenden die existenziellsten Themen des Lebens deutlich. Das Bedürfnis dieser jungen und klugen Autorin nach direkten, aufrichtigen und echten Begegnungen mit Menschen, die ihr mehr über das wirkliche Leben nahebringen als viele für sie häufig oberflächlich empfundene Antworten der Gesellschaft, brachte sie dazu, Zeit mit Sterbenden zu verbringen. Hier wird ihre Suche nach Wahrheit befriedigt. Sie schreibt mitreißend und nachdenklich über ihre Erfahrungen mit Sterbenden, über Themen, die uns alle im Leben beschäftigen. So geht es um Essen und Trinken, Schönheit, Gesundheit – und alles in Relation zu den absurden Forderungen des modernen Lebens vom Ende des Lebens her betrachtet. Eine Autorin, die mit ihrem Anspruch auf Wahrheit und Reduktion auf das Wesentliche einen besonderen Text geschrieben hat und die Leser*innen mit einem neuen Blick auf die eigene Wirklichkeit entlässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Leben vom Tod her gesehen

Johanna Klug erzählt mitreißend über ihre Begegnungen mit Sterbenden, wo sie Ehrlichkeit und Direktheit, endlich Wahrheiten über das Leben erfährt. Die absurden Forderungen unserer modernen Existenz, wie wir essen und trinken müssen, wann wir als schön gelten, was gesund ist, haben auf der Palliativstation keinen Bestand. Die junge Autorin nimmt mit ihren Erzählungen vom Sterben das Leben neu in den Blick.

Johanna Klug, geb. 1994, ist ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin und hat sich nach langjähriger Erfahrung im Hospiz- und Palliativbereich in Deutschland und Südafrika auf die Begleitung Sterbender auf Palliativstationen und die Betreuung von (Kinder-)Trauergruppen spezialisiert. Sie studierte Medienmanagement mit Schwerpunkt Journalismus (B.A.) in Würzburg und Groningen, sowie Digitale Kommunikation (M.A.) in Hamburg und Oslo. Von 2019 bis 2021 war Johanna Klug Studienkoordinatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim interdisziplinären Masterstudiengang »Perimortale Wissenschaften« an der Universität Regensburg, der sich mit den Themen rund um Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzt. Auch auf ihrem Blog »endlich endlos« beschäftigt sie sich mit diesen Schwerpunkten.

Johanna Klug

Mehr

vom

Leben

Wie mich

die Begleitung

Sterbender

verändert

Kösel

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte sind die Namen der genannten Personen geändert. Die Menschen, die ihre Zustimmung gaben, werden mit ihrem richtigen Namen genannt.

Die Erlebnisberichte schildern die Sicht der Autorin und diese muss nicht mit der Wahrnehmung anderer beteiligter Personen übereinstimmen.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit konnte eine gendergerechte Schreibweise nicht durchgängig eingehalten werden. Bei der Verwendung entsprechender geschlechtsspezifischer Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.

Copyright © 2021 Kösel-Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: © Hendrik Nix, www.hendriknix.com

Redaktion: Michaela Borowy, www.trauerrednerin-muenchen.com

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-27998-1V004

www.koesel.de

Inhalt

Als mich das Leben berührte

Essen, denn so schmeckt das Leben

Wenn Essen zur Nebensache wird

Sterbefasten

Jetzt ist anders essen wichtig

Liebe geht durch den Magen

Beweglich bleiben bis zum Schluss

Den Körper nochmal spüren

Mobil im Kopf

Auch kranke Kinder möchten toben

Kommunikation mit allen Sinne

Die Wahrnehmung verändert sich beim Sterben

Das Hören bleibt

Erinnerungen auf der Zunge

Was uns Berührungen geben

Sinne machen Kommunikation erst möglich

Bin ich noch schön?

Kinder und Schönheit

Auf dem Sterbebett gibt es keine Verbote mehr

Selbstbestimmung

Der Kampf Sterbender um ihre Autonomie

Thema Sterbehilfe

Loslassen müssen, auch wenn es schwerfällt

Sterben zwischen real und virtuell

WhatsApp und Co. – am Leben teilhaben bis zum Schluss

Sterben und Tod in den Sozialen Medien

Das digitale Erbe

Digitale Trauertreffen

Was Sterbende betrauern?

Nicht Gelebtes und nicht mehr Mögliches

Kindertrauer

Das »Danach« – Die Wege der Toten?

Wenn sich der Körper verabschiedet

(M)ein Tag beim Bestatter

Friedwald und andere, neue Formen der Bestattungskultur

Bestattungsrituale in Afrika und anderen Kulturen

Nahtoderfahrungen und Träume

Wie mich die Begleitung Sterbender verändert

Dank

Herangezogene und weiterführende Literatur

Als mich das Leben berührte

Eigentlich kann einem niemand mehr etwas vormachen, wenn man den Tod einmal gesehen hat. Es ist so, als ob sich das ganze Leben vor einem ausbreitet und sich eine Möglichkeit eröffnet, die zeigt: Verändere etwas in deinem Leben, mach nicht so weiter wie bisher!

Bereits als kleines Kind war für mich klar: Wenn ich etwas anfange, ziehe ich es bis zum Ende durch. Immer. Für mich gibt es keine oder sehr wenige Kompromisse. Vor allem dann, wenn ich mir einer Sache wirklich sicher bin, lasse ich mich von niemandem beirren. Als ich mit 20 Jahren aus dem Nichts auf die Idee kam, sterbende Menschen zu begleiten, tat meine Familie das erst als plötzlichen und schnell wieder abklingenden Einfall von mir ab.

Aber ich wusste von Anfang an: Ich kann das – sterbende Menschen begleiten. Und wollte dabei unbedingt Menschen am Ende ihres Lebens schöne Momente schenken. Auf meiner ersten Palliativstation engagierte ich mich fast zwei Jahre jeden Freitag. Ich war mir dabei so sicher wie bei sonst nichts. Ausnahmsweise hatte ich mal keine Selbstzweifel.

Endlich angekommen

Nebenbei, in meinem Bachelor- und Masterstudium wurden wir nach außen hin immer besonders gelobt und als etwas »ganz Besonderes« dargestellt. Doch Worte passen nicht immer zu den jeweiligen Taten, und so bestärkte sich mein Gefühl nur noch mehr, irgendwie falsch zu sein. Das war nicht meine Welt!

Nach meiner ersten Station auf der Palli in Würzburg ging ich nach Hamburg, ließ mich dort zur Sterbebegleiterin ausbilden und begleitete Sarah, ein damals 11-jähriges Mädchen mit der Diagnose Kinderdemenz. Sarah lehrte mich das Leben neu und veränderte meinen Blick auf die Welt. Nach einem Auslandssemester in Oslo ging ich nach Südafrika und arbeitete ein paar Monate in einem Hospiz. Am liebsten war ich mit dem Ambulanzwagen unterwegs in den ärmsten Regionen von Südafrika. Wir versorgten sterbenskranke oder mit HIV infizierte Menschen. Kinder spielten draußen im Müll, knabberten an Plastikverpackungen und beobachteten uns mit staunenden Augen. Das Schlimmste daran war zu wissen: Diese Kinder werden geboren ohne die Chance auf Bildung, Selbstverwirklichung und eine Zukunft außerhalb ihrer Slums. Das tut weh, bis heute.

Direkt nach meinem Masterabschluss baute ich an der Universität Regensburg den Studiengang Perimortale Wissenschaften mit auf. Ich entwickelte, koordinierte und lehrte dort für zwei Jahre. Neben meiner akademischen Laufbahn engagiere ich mich als Trauerbegleiterin, leite zusätzlich zu meinen wöchentlichen Besuchen auf der Palli eine Kindertrauergruppe und schreibe weiter an meiner Doktorarbeit.

So liebe ich das Leben

Mein ganzes Leben dreht sich um Sterben und Tod, und ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Der Tod ist fester Bestandteil meines Lebens, es war quasi das Beste, was mir passieren konnte. Aber warum fängt eine junge Frau mit 20 Jahren aus dem Nichts heraus an, sich ständig mit dem Tod zu beschäftigen? »Leb doch lieber dein Leben«, wurde mir oft gesagt. Ich lebe und liebe mein Leben und vielleicht noch sehr viel intensiver und lebendiger als manch andere.

Mit meinen wöchentlichen Besuchen auf der Palliativstation betrete ich jedes Mal eine andere Welt und damit einen Raum, der so pur und lebendig ist, dass es mir manchmal schwerfällt, in meine eigentliche Realität zurückzukehren. Als Sterbebegleiterin habe ich über die Jahre gelernt, mit diesem diffusen Gefühl umzugehen, doch am Anfang fühlte ich mich in der Welt »da draußen« fremder als bei den Menschen, die gerade im Sterben liegen. Warum? Ich glaube, es sind diese unverfälschten, echten Momente, die so tief gehen. Eine einzige Begegnung auf der Palliativstation kann grenzenloses Vertrauen schaffen, das mit anderen Menschen so nie möglich wäre. Weil ich durch die Begegnungen mit sterbenden Menschen mit dem wirklichen Leben erst in Berührung komme.

Dieses Buch handelt gleichermaßen von Leben und Tod. Denn das Eine kann nicht ohne das Andere existieren. Die Verbindung zweier Größen, denen wir uns täglich, oft auch ganz unbewusst, konfrontiert sehen, aber nur zu oft verdrängen. Schieben wir dieses Thema weg, weil wir so große Angst davor haben? Weil der alleinige Gedanke an den Tod schon den Tod bedeuten könnte? Oder wollen wir uns und andere davor schützen? Letztlich wird uns doch erst durch diese doppelte Abhängigkeit das alles Entscheidende klar: Ich bin einzigartig, so wie ich bin – im Leben und im Tod.

Essen, denn so schmeckt das Leben

Jeden Tag erwachen unsere Lebensgeister und kurz nach dem ersten Augenaufschlag auch unsere Hungergefühle. Spätestens, wenn ich schlaftrunken in der Küche die Kaffeemaschine angeschaltet habe und sich der Duft nach frischem Kaffee ausbreitet, fragt sich mein grummelnder Bauch: Und was esse ich jetzt? Für den einen ist es das klassische Marmeladenbrot, der andere schwört auf Porridge, oder es gibt nur Kaffee, schwarz oder mit Milch. Nahrung gibt uns Energie, wenn wir gesund sind und wir Kraft brauchen, um den Alltag meistern zu können. Insofern gehört Essen einfach zum Leben dazu.

Wenn Essen zur Nebensache wird

Wie anders das für einen Menschen sein kann, dessen Leben zu Ende geht, der aufhört zu essen, hat mir Günther gezeigt: ein damals Mitte fünfzigjähriger geistig behinderter Mann. Er saß auf seinem Bett und malte. Die eine Hand hielt den Buntstift, mit der anderen stützte er seinen Kopf. Als ich sein Zimmer betrat, scannte er mich von oben bis unten. In seinen Augen lag etwas Freches. Seine großen, seitlich am Kopf abstehenden Ohren wackelten leicht. War er aufgeregt oder nervös? Ich konnte ihn nicht einschätzen, also stand ich erstmal etwas unbeholfen im Türrahmen, während er mich argwöhnisch beobachtete.

Aber es dauerte nicht lange, bis wir zusammen große und kleine Menschen malten, alle mit Segelohren und dünnen Beinchen. Neben den Unmengen an Buntstiften hatten sich auf dem Nachttisch kleine Süßigkeiten-Berge angehäuft. Ab und an suchte Günther nach einem Schokobonbon, dass er sich dann mit einem breiten Lächeln genüsslich in den Mund steckte. Aber er wurde zunehmend unruhiger und erzählte mir aufgeregt, dass ihm die ganze Nacht so schlecht gewesen sei. Er musste sich so oft erbrechen. »Jetzt wieder«, murmelte er und hielt sich den Bauch. Günther bekam eine kleine Spritze, und langsam wurde es wieder besser.

Als wir uns eine Woche später trafen, hatte er deutlich abgenommen und saß teilnahmslos in seinem Rollstuhl. »Er möchte nichts mehr essen und trinken«, sagte eine Pflegekraft zu mir. »Ein bisschen Ablenkung würde ihm guttun.« Wir bastelten Figuren aus Kastanien, die ich ihm zusammen mit seiner Lieblingsschokolade mitgebracht hatte. Die Kastanienfiguren nahm er mit in sein Zimmer, die Schokolade gab er mir zurück. Das war das letzte Mal, dass ich Günther begegnet bin.

Doch warum hat mir Günther die Schokolade zurückgegeben, obwohl er ganz versessen nach Süßigkeiten war? Warum wird auf einmal das Lieblingsgericht abgelehnt, das man extra gekocht oder besorgt hat? Warum hören Menschen mit einer unheilbaren Diagnose auf zu essen? Ganz einfach: weil sie sterben.

Der Körper möchte nicht mehr essen

Menschen, deren Leben zu Ende geht, hören häufig auf zu essen in dem instinktiven Wissen, dass sie das alles jetzt nicht mehr brauchen. Essen rückt in den Hintergrund, wird zur Nebensache. Diesen ganz natürlichen Vorgang hat die Gründerin der Hospizbewegung Ciceley Saunders mit den Worten beschrieben: »Menschen sterben nicht, weil sie nicht essen, sondern sie essen nicht, weil sie sterben.«

Ab einem gewissen Zeitpunkt ist Essen nicht mehr (über)lebenswichtig. Der Körper baut mehr und mehr ab und stellt allmählich die gesamten lebenserhaltenden Funktionen ein. Eine weitere Versorgung des Körpers mit Nahrungsmitteln wäre für den Körper in diesem Stadium ein regelrechter Kraftakt und kaum zu bewältigen.

Sofort schießt uns der Gedanke in den Kopf: »Mensch, der verhungert jetzt!« Vielleicht ist das der Grund dafür, dass sich auf den Nachttischen von Patient*innen häufig ungewöhnlich große Mengen an verschiedenen Keksen, Schokoladentafeln und sonstigem Süßkram finden. Wir kennen das selbst nur zu gut, dass wir unser emotionales Leiden mit Essen kompensieren. Der Zucker gibt uns – zumindest kurzzeitig – Aufschwung, bevor wir wieder in ein emotionales Loch fallen.

Ganz anders ist das bei Sterbenden: Wenn die Körperfunktionen eine nach der anderen versagen, sind die Sterbenden meist gar nicht mehr in der Lage, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Aus der Vorstellung heraus, der Mensch könne »von innen austrocken«, werden häufig Infusionen gelegt, die den Körper versorgen sollen. Die Niere kann zu viel Flüssigkeit längst nicht mehr verarbeiten. Somit lagert sich diese überschüssige Flüssigkeit im Körpergewebe und in der Lunge ein (Ödeme). Ein Dominoeffekt, der zusätzlich zu Atemnot führen kann. Für den sterbenden Menschen ist es nichts anderes als eine immense Qual. Wenn zusätzlich der Darm noch mehr Arbeit in Form von festen Nahrungsmitteln bekommt, obwohl der ganze Körper schon im »Sterbe-Modus« ist, geraten die schon längst nicht mehr voll funktionsfähigen Organe außer Kontrolle. Immense Verdauungsbeschwerden, Erbrechen und sonstige körperliche Symptome machen sich bemerkbar. Aus den Erkenntnissen von Experten, die sich mit dem Zusammenspiel von Darm und Psyche beschäftigen, lässt sich darüber hinaus erkennen, wie sehr diese belastende körperliche Situation den Sterbenden auf die Stimmung schlagen kann.

Im Falle von Günther hat er ganz selbstbestimmt auf seine sehr kindliche Art und Weise entschieden, Essen und Trinken einzustellen. All die leckeren Süßigkeiten um ihn herum haben ihn nicht mehr gekümmert. Für ihn war es wichtig, nicht allein zu sein, sich gut umsorgt und geliebt zu wissen. Und, oh ja, das taten wir alle auf der Palliativstation.

Künstliche Ernährung am Lebensende?

Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn ein Mensch keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann oder Essen und Trinken verweigert? Warum kann am Lebensende eine künstliche Ernährung eher kontraproduktiv als unterstützend sein?

Auch wenn es vielleicht verwundert, aber die meisten Patient*innen, die eines natürlichen Todes sterben, leiden im Endstadium nicht unter Schmerzen. Lange vor unserer hochtechnisierten Medizin sind bereits Menschen gestorben, bei denen die Natur auf ihre Art und Weise den Sterbeprozess beeinflusst hat. Stoffwechseländerungen und Ketone, die für den Abbau von Körperfett zuständig sind, können einen schmerzlindernden Effekt haben. Aber was passiert, wenn wir uns gegen die Natur stemmen?

Mithilfe einer PEG wird ein direkter Zugang zum Magen gelegt, und Menschen können künstlich ernährt werden. Rund 140.000 Fälle pro Jahr, 70 Prozent der Ernährten sind Heimbewohner. Eine außergewöhnlich hohe Zahl, finden Sie nicht auch? Hier gilt weniger das Prinzip, »nichts unversucht zu lassen«, als eher das Problem des Zeitmangels. Denn durch das fehlende Pflegepersonal ist es effizienter, den Menschen eine PEG zu legen, als ihnen »Löffelchen für Löffelchen« Nahrung einzugeben. Das spart Zeit und Geld und macht sich zudem noch positiv im Geldbeutel der jeweiligen Institution bemerkbar. Eine rein ökonomische Maßnahme, die mit einem ethischen Konflikt einhergeht. Die künstliche Ernährung als lebensverlängernde Maßnahme, die sich dann schwierig gestaltet, wenn der Betroffene in seiner Patient*innenverfügung keine Angaben dazu gemacht hat und nicht mehr ansprechbar ist.

Sterbefasten

Im Sterben das Essen einzustellen, ist der natürliche Lauf der Dinge. Wer das nicht akzeptieren kann oder will, verhindert, dass sich der sterbende Körper die positiven Aspekte des biologischen Sterbens zunutze macht. Dieser freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken am Lebensende ist bisher immer noch eine Grauzone in Deutschland. Viele Ärzte oder Pflegekräfte haben Angst, sich strafbar zu machen, wenn sie jemanden betreuen, der sich für Sterbefasten entschieden hat – schließlich haben sie den »hippokratischen Eid« gesprochen, der den Arzt zur Erhaltung des Lebens verpflichtet. Für alle Beteiligten stellt das eine Extremsituation dar, zumal es in der Regel drei bis vier Wochen dauern kann, bis ein Mensch, der freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichtet, stirbt. Ich habe schon von Menschen gehört, die fast 70 Tage gefastet haben, bis sie endlich gehen konnten. Das ist ein langwieriger und anstrengender Prozess für alle Beteiligten.

Das Wissen um die Vorgänge in einem sterbenden Körper kann es für Zugehörige und Freund*innen leichter machen zu akzeptieren, dass die Menschen, von denen sie sich bald verabschieden müssen, das Essen und Trinken einfach einstellen. Dem betreuenden Pflegepersonal kommt meines Erachtens eine wichtige Rolle zu: Aufklärung und Erklärung so früh wie möglich ist immens wichtig, denn in den Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren, wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist kaum noch jemand in der Lage, diese wichtigen und oft auch tröstenden Informationen an- beziehungsweise aufzunehmen. In solch einer Situation sind wir wie betäubt, stehen unter Schock, und unser Gehirn ist buchstäblich in einem »Ich muss irgendwie funktionieren«-Modus.

Leider ist es immer noch so, dass die Palliativmedizin oder das SAPV-Team viel zu spät eingeschaltet wird und sich die Patient*innen bereits in einem akuten Sterbeprozess befinden (SAPV ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung). Viele Patient*innen fürchten, dass es mit ihnen jetzt schnell zu Ende geht, doch das Gegenteil ist der Fall: Wenn die Palliativversorgung frühzeitig eingeschaltet wird, haben die Patient*innen weniger Depressionen, geringere Kosten und müssen keine aggressiven Therapien mehr durchführen. Was mit einer signifikant erhöhten Lebenserwartung von circa drei Monaten einhergehen kann.

Lebensfroh am Ende

Ich erinnere mich noch gut, als ich einer Patientin auf der Palliativstation begegnete, die tiefenentspannt in ihrem Bett lag und mich ganz munter begrüßte. Ihre Lebensfreude war regelrecht ansteckend, trotz ihrer schlechten Brustkrebsdiagnose: »Und ich dachte immer, auf die Palliativstation wird man als Müllentsorgung geschickt, aber dass ich auf ein Paradies der Stille mit ganz lieben Menschen treffe, hätte ich nicht gedacht.« All ihre Ängste waren ihr mit einem Mal genommen, und die Patientin erholte sich so gut, dass sie sogar nochmal nach Hause durfte. Ich bezweifle, dass dies auf der Intensiv- oder der Onkologiestation möglich gewesen wäre. Innere Widerstände, unzureichende Informationen und Ängste können uns so blockieren, sodass wir alles abblocken. Doch es passiert viel: vom palliativmedizinischen Konsiliardienst bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media und Co.

Erst seit 2010 ist Palliativmedizin im Medizinstudium eingebunden. Meiner Meinung nach zu wenig, denn dieser medizinische Ansatz sollte die Basis für alle Disziplinen sein. Verständlich, dass immer noch auf vielen Stationen der kurative Ansatz als einzig vertretbare Option betrachtet wird.

Mein Opa – wenn jemand immer schmaler wird

Wenn Menschen aufhören zu essen, weil sie sterben, verlieren sie meist einiges an Gewicht. Für die Zugehörigen ist das oft ein regelrecht schockierender Anblick – wird damit doch das «Vergehen« des Körpers überdeutlich und der Fokus noch stärker auf die eigene Sterblichkeit gelegt. Als mein Opa Alfons starb, hatte er bei seinem Tod weniger als die Hälfte seines ursprünglichen Gewichts – immerhin hatte er als gesunder Mann 120 kg auf die Waage gebracht. »Unter 100 kg ist man doch kein Mann«, pflegte er immer zu sagen. Mein letzter Besuch bei ihm hat auch mich erschreckt. So dünn und zerbrechlich saß er da und schaute mich mit seinen blauen Augen an. Er, der immer die größten Tortenstücke verschlungen hatte und auf eine Scheibe Brot mindestens drei Scheiben Wurst packte, löffelte jetzt nur noch ein bisschen Brühe. »Ich bin so müde, Johanna«, sagte er und legte seine Hand auf meine Wange. Dabei sammelten sich Tränen in meinen Augen und fielen in großen Tropfen auf meinen Pullover.

Mein Opa war sein Leben lang aktiv, hatte er doch als Landwirt immer körperlich schwer gearbeitet. Jetzt war es sein Körper, der ihm Einhalt gebot, und durch seine Parkinson-Erkrankung hatte er nicht nur körperlich, sondern auch geistig abgebaut. An diesem Nachmittag saßen wir uns gegenüber, blickten uns lange an und genossen die Ruhe und Zweisamkeit. In diesem Moment war ich meinem Opa so nah wie noch nie in meinem Leben.

Zwei Wochen später ist Opa Alfons friedlich von uns gegangen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als der Anruf aus dem Seniorenheim kam und wir es erst fassen konnten, als wir ihn tot im Bett liegen sahen. Es war ein lauer Sommerabend, und die sengende Hitze des Tages war einer friedlichen Kühle gewichen. Mein Blick fiel auf seine Wangenknochen, die spitz aus seinem Gesicht hervorstachen. Die Wangen eingefallen, der Kiefer durch ein Handtuch gehalten und geschlossen. Sein Gesichtsausdruck wirkte dabei so gelöst und entspannt.

Jetzt ist anders essen wichtig

Nicht jeder Mensch darf so sterben wie mein Opa. Aber Zugehörige, Freund*innen und Pflegende können viel tun, um Sterbenden eine bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Aus meinen Erfahrungen weiß ich, wenn ein Mensch todkrank oder in einem hohen Alter am Ende seines Lebens ist, braucht er eines am meisten: liebe- und würdevolle Begleitung bis zum Schluss. Wenn Sterbende oder Schwerkranke das Essen aufhören, gilt es, dies – auch wenn es noch so schwerfällt – zu akzeptieren. Ihnen die eigenen Bedürfnisse überzustülpen, wäre übergriffig. Eine erzwungene Nahrungsaufnahme wäre nahezu fatal.

Eine »Margherita« auf die Palli

Das, was früher einmal mit Leidenschaft gegessen wurde, verursacht nun Übelkeit. Manche Sterbenden essen die mitgebrachten Dinge aus Rücksicht auf ihre Zugehörigen und erbrechen sich danach wieder. Manche äußern ganz klar ihre Wünsche nach bestimmten Lebensmitteln, und die Angehörigen empfinden es dann als großes Glück, einen besonderen Wunsch erfüllen zu können – egal wie unvernünftig und ungesund er auch sein mag. Dabei erinnere ich mich an Annegret, eine etwas ältere Frau, die ab und an Pizza auf die Palliativstation bestellte. Der Lieferdienst war verständlicherweise etwas irritiert und perplex, aber Annegret hatte in dem Moment nur Augen für ihre »Margherita«. Was für ein Glücksmoment!

Wir beschäftigen uns gern damit, was und wann wir essen, laden Freund*innen zu uns nach Hause ein, um gemeinsam zu kochen und dabei Geburtstage, Studienabschlüsse, Beförderungen oder durchaus auch den Leichenschmaus zu feiern. Essen gehört zu den Grundbedürfnissen unseres Lebens, und letztlich verbinden wir damit nicht nur Genuss, sondern auch Geselligkeit. Die wenigsten Menschen essen gern allein. Oft schiebt man sich abends noch schnell eine Pizza in den Ofen oder isst eine Scheibe Brot. Essen verbindet, schafft Gemeinschaft und fördert sogar den Zusammenhalt von Kolleg*innen. Essen ist viel wichtiger, als wir uns oft bewusst sind. Studien zufolge essen wir in Gemeinschaft zwar größere Portionen, ernähren uns dabei aber gesünder. Das hat Vorteile nicht nur für unsere körperliche, sondern auch für unsere psychische Gesundheit. Und dabei ist es egal, an welchem Punkt unseres Lebens wir gerade stehen.

Ein ganz besonderer Obstsalat