18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Benevento

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

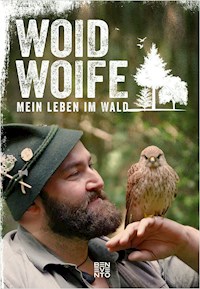

Draußen im Wald und mitten im Leben Bärige Statur, grüner Filzhut, ein Bart wie ein Waldschrat und ein Eichhörnchen auf der Schulter – Wolfgang Schreil ist eine eindrucksvolle Erscheinung. Vor allem aber verkörpert er den Inbegriff des Aussteigertums. Als Woid Woife lebt er in Bodenmais im Bayerischen Wald. Sein Zuhause: ein alter Bauwagen zwischen Bäumen und Unterholz, dekoriert mit Bussardkrallen und Falkenfedern. Auf selbstgezimmerten Regalen stapeln sich Naturbücher und hausgemachter Bärwurz. Vor der Tür eine Bank und eine Gießkanne als Dusche, mehr braucht Woife nicht. Und obwohl er sich nicht als Einsiedler betrachtet, leisten ihm die Tiere im Wald öfter Gesellschaft als die Menschen. Mein Leben als Aussteiger am Großen Arber »Das Schönste wäre, ihr lerntet den Wald lieben wie ich. Denn eines ist klar: Das, was man liebt, das achtet man und macht es nicht kaputt.« Wolfgang versteht das Ökosystem Wald und seine Bewohner wie kein zweiter. Er weiß, warum der Specht keine Gehirnerschütterung bekommt und warum vegan lebende Vogeleltern ihre Jungen nie fleischlos ernähren würden. Auf Erlebniswanderungen begeistert er auch andere für die Natur. In »Mein Leben im Wald« erzählt er, wie er seine Karriere als Kraftsportler an den Nagel hängte, um der Wildnis der Städte zu entkommen: - Aus dem Rampenlicht in die Stille des Waldes: die außergewöhnliche Geschichte eines Aussteigers - Leben im Einklang mit der Natur fernab von der Hektik des Stadtalltags - Den Wald verstehen, lieben, schützen: eine Übung in Achtsamkeit Mein Leben im Wald ist die Geschichte eines Mannes, der reicher nicht sein könnte, obwohl er ohne jeden Luxus lebt. Lassen Sie sich anstecken von der Liebe zur Natur!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

WOID WOIFE

MIT KATHARINA RENDER

MEIN LEBEN IM WALD

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältigerBearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.

Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

Die Rechte für die Fotografien im Innenteil und auf dem Buchumschlag liegen beim Autor.

1. Auflage

© 2019 Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Gesetzt aus der Minion Pro, Veneer

Umschlaggestaltung: Martina Eisele, München

ISBN 978-3-7109-0051-8

eISBN 978-3-7109-5066-7

INHALT

VORWORT

DER WALD IST FINSTER UND BÖSE? SO EIN MÄRCHEN!

MEIN KURIOSER WEG VOM MUSKELMANN ZUM WALDMENSCHEN

MIT DEM »TIERFLÜSTERER« IN DEN WALD

WILDNIS STATT WELLNESS – ÜBER EIN GLÜCKLICHES LEBEN MIT DEM WALD UND SEINEN TIEREN

Für meine geliebte Frau Sabine,weil du mich so sein lässt wie ich binund du die Liebe meines Lebens bist.

Für meine verstorbene Mama Monika,weil du mich zu dem Menschen gemacht hast,der ich bin.

Für die herrliche Natur meiner Heimat,weil du mich mehr gelehrt hastals jedes Buch dieser Welt.

Für das kleine Röschen,weil du die Welt da draußenum so Vieles schöner machst.

VORWORT

DER WALD IST FINSTER UND BÖSE? SO EIN MÄRCHEN!

Eines verstehe ich bis heute nicht: »Wildnis« heißt mein Wald bei den Leuten unten im Tal, meine Freunde nennen sie »wilde« Tiere. Warum eigentlich? Ich kann in meinen Heimatwäldern rund um das bayerische Arbergebirge nichts Wildes finden, keine Arroganz, keine Falschheit. In der Luft liegen weder Neid noch Abgase, die einem das Atmen schwer machen. In meinem Wald herrschen Frieden und Ruhe. Wenn ich durch die Natur streife, im Ohr noch die letzte Radiomeldung, dass irgendwo auf der Welt schon wieder gebombt und gemordet wurde, dann schaue ich hinunter und frage mich: »Das soll also die sogenannte zivilisierte Welt sein?«

In solchen Momenten erinnere ich mich an die eindringliche Stimme meiner Mutter, die mir schon sehr früh einbläute: »Woife, vor den Menschen musst du dich hüten! Im Wald brauchst du keine Angst haben, da ist nichts Böses.« Und so stromerte ich bereits als kleiner Knopf stundenlang allein durchs Dickicht. Je dichter und dunkler es wurde, umso geborgener fühlte ich mich. Als würden mich zwei riesige Hände empfangen und mir vermitteln: »Hier ist alles gut.«

Das waren wohl die ersten Schritte zu dem, was ich heute bin: der Woid Woife. »Wald Wolfgang« wäre das ins Hochdeutsche übersetzt und will heißen: Ich bin der, der ein bisschen aussieht wie ein Waldschrat und dem die Leute nachsagen, er wisse ziemlich viel über den Wald und seine Bewohner. Zum Beispiel, warum Spechte keine Gehirnerschütterung bekommen können, weshalb Auerhähne Sektkorken knallen lassen oder wieso Vogeleltern ihren Babys Fleisch füttern, obwohl sie selbst vegan leben.

Die Leute haben mich »Tierflüsterer« genannt. Für mich ist meine Freundschaft zu den Waldtieren etwas Normales. Für andere scheint es etwas Besonderes zu sein, sonst wäre ich nicht gebeten worden, dieses Buch zu schreiben. Na ja, und dass ich eine Zeit lang zu den stärksten Männern Europas gehört habe und vom Aussehen her eher der Typ Meister Propper war, halten manche wohl auch für spannend …

Euch soll ich nun also von meinem Leben im und mit dem Wald erzählen! Wie ich in meinem Bauwagen ohne fließendes Wasser und Strom hause und doch nicht glücklicher sein könnte. Welche tierischen Begegnungen mir gezeigt haben, worauf es wirklich ankommt. Warum ich glaube, dass »Nichtstun« eine völlig unterschätzte Aktivität ist in unserer Gesellschaft, wo uns permanent das Gefühl gegeben wird, nicht genug zu sein und nicht genügend zu leisten.

Ich möchte euch mitnehmen zu meinen Pflanzen und Tieren, euch an die Hand nehmen (Achtung! Meine ist rau wie eine Fichtennadel. Die Tannennadel hingegen ist geschmeidig wie eine Frauenhand). Es wäre mir eine Freude, wenn ihr nach und bei der Lektüre meines Buchs ein wenig so fühltet, wie die Freunde und Wandergäste, denen ich meinen Wald vor Ort zeige: Ihr könnt durchatmen und wenigstens für einen kurzen Moment innehalten. Vielleicht geht ihr danach anders in die Natur und spürt sie auch, die zwei großen unsichtbaren Hände. Das Schönste wäre, ihr lerntet den Wald lieben wie ich. Denn eines ist klar: Das, was man liebt, das achtet man und macht es nicht kaputt.

Habe die Ehre! Euer Woife

MEIN KURIOSER WEG VOM MUSKELMANN ZUM WALDMENSCHEN

DIE ÄRZTE RIETEN MEINER MUTTER ZUR ABTREIBUNG, DOCH SIE GLAUBTE AN MICH

Eigentlich hätte es mich gar nicht geben sollen. Nur dank meiner Mutter und ihres Vertrauens in die Natur kam ich am 4. September 1975 um 20:05 Uhr im Krankenhaus Zwiesel, Zimmer 373, auf die Welt. 3150 Gramm schwer, 50 Zentimeter groß und kerngesund. Die Ärzte hatten meiner Mutter zur Abtreibung geraten, als der »Unfall«, also ich, diagnostiziert wurde. Sie war damals 42 Jahre alt, hatte nach meinen beiden Geschwistern keinen Nachwuchs mehr geplant. Die Zeiten, in denen Promi-Frauen dank ihrer Reproduktionsmediziner noch mit fünfzig schwanger werden, waren längst nicht da. Damals galten Dreißigjährige als spätgebärend. »Das Risiko ist zu hoch, Frau Schreil«, sagten die Mediziner über das Kind in Mamas Bauch. »Ich glaube an dich!«, sagte meine Mama zum ungeborenen kleinen Wolfgang. Ein Eingriff in die Pläne der Natur, das kam für sie nicht infrage.

»Ich glaube an dich!« Wie oft hat sie das später noch zu mir gesagt, obwohl ich in der Schule nicht viel zustande gebracht hatte und meine Ausbildung zum schlechtesten Kfz-Mechaniker der Welt mit Ach und Krach beendete. Ich war nie gut in Dingen, die mich nicht wirklich interessiert haben. Einmal brachte mir das Christkind ein Puzzle. »Mama, das ist kaputt!«, rief ich enttäuscht. Ich verstand nicht, warum ich mir die Mühe machen sollte, es zusammenzusetzen, wo doch das fertige Bild vorne auf der Schachtel war. Ich schnitt es aus und hängte es an die Wand in meinem Kinderzimmer. Ja, so war ich.

Für andere mag ich ein sonderbares Kind gewesen sein, ein Einzelgänger, der ständig im Wald herumhing. Meine Mutter aber gab mir immer das Gefühl, dass alles, was ich tue, genau richtig ist. Sie war die Liebenswürdigkeit in Person. Nur eines machte sie wütend: Wenn jemand die Natur nicht respektierte. Ich weiß noch, ich war so sechs Jahre alt, da pflückte ich einen schönen Wiesenblumenstrauß im Glauben, ihr ein prima Geschenk zu bringen. Sie erklärte mir, dass es sie viel mehr freue, wenn sie die Blumen auf der Wiese stehen sehe. Von da an bekam sie stets Topfpflanzen von mir.

Meiner Mutter habe ich so vieles zu verdanken, vor allem meine besondere Verbindung zur Natur. Jeden Samstag ging sie mit mir in den Wald. Sie lehrte mich die Namen der Pflanzen und Tiere. Wir sammelten Heidel- und Preiselbeeren, Birkenpilze und Rotkappen und so viele gemeinsame Wald-Momente, von denen ich heute noch zehre. Sie war es, die mir beibrachte, was Liebe ist. Liebe und Respekt. »Fass mal an!«, sagte sie und zeigte auf einen moosüberwucherten Stein. »Der ist Jahrmillionen alt. Verstehst du, Woife? Alles hier im Wald hat eine Geschichte und du musst Ehrfurcht davor haben. Keine Angst, aber Ehrfurcht! Die Kreuzotter wird dich nicht beißen, solange du sie respektierst.«

Meine Mutter war vielleicht eine einfache Frau, aber unwahrscheinlich klug im Herzen. Dass sie todkrank war, verstand ich als kleiner Bub noch nicht. Sie litt unter schwerem Asthma, hatte immer wieder Erstickungsanfälle. Erst als ich einmal im Alter von vielleicht acht Jahren miterleben musste, wie sie blau anlief und um Luft rang, ahnte ich, dass Mama nicht für immer da sein wird. Die ratlosen Blicke der Ärzte ließen mich in die Küche tapsen zum Herrgottswinkel. Ich kniete unter dem Kreuz nieder und flehte: »Bitte, lieber Gott, lass meine Mama nicht sterben!« Ein bisschen Zeit mit ihr hat er mir noch gegeben. Ich vermisse sie. Jeden Tag.

Wenn ich an meine Mama denke, sehe ich sie sonntags vor unserem Häuschen in der Arberseestraße sitzen, gleich dahinter der Wald. Sie schneidet Schwammerl, es ist ein heißer Hochsommertag und es riecht nach Fichtenharz und Steinpilzen. Das waren die schönen Tage meiner Kindheit. Dann gab es die anderen. Ich war kein unbeliebtes Kind, das nicht, eher der Typ Klassenkasper. Aber ich wurde auch gehänselt. Heute würde man sagen: gemobbt. »Fetti« riefen sie mich im Freibad und auf dem Pausenhof. Meine Körperfülle war ständiger Anlass, mich mit Worten zu piesacken. Sehr oft war ich deshalb traurig. Dann verzog ich mich in den Wald. Die Einsamkeit und die Stille dort machten mir nichts aus. Im Gegenteil: Sie bedeuteten Frieden für mich. Das mag traurig klingen, wenn ein kleines Kind lieber allein ist als von Freunden umgeben, aber ich war nicht unglücklich. Die vielen Bäume und die wenigen Menschen – das war etwas, was ich von klein auf als schön empfand. Es fühlte sich wohlig an unter den dunklen grünen Wipfeln, als würde ich unter eine warme Decke kriechen.

»Menschen können furchtbar sein«, das habe ich damals oft gedacht. Mit den Tieren war das anders. Ich guckte stundenlang den Eichhörnchen zu, sie fassten Vertrauen und blickten mich keck an. Ich verstand: Die Tiere dulden mich, so wie ich bin. Die machen sich keine Gedanken darum, ob ich dick bin oder nicht. Sie wurden meine wahren Freunde und haben mich »leben und leben lassen« gelehrt.

Meine Eltern haben eigentlich immer gearbeitet. Im Urlaub waren wir nie. Erzählten die anderen Kinder nach den Ferien von ihren Reisen nach Spanien und Italien, konnte ich nur mit dem Bayerischen Wald aufwarten. Aber das machte mir nichts aus. Ich kann mich kaum erinnern, dass mein Vater mal zu Hause war. Neben seinem Job an der Sesselbahn am Silberberg, einem unserer Hausberge, arbeitete er noch im örtlichen Sägewerk. Meine Mutter hatte zwei Arbeitsstellen als Putzfrau. Ich war oft allein. Schon als ganz kleiner Pimpf. Während meine Schulkameraden zusammen spielten, stromerte ich durch den Wald, trank Wasser aus einer Quelle und aß die Früchte des Waldes, die meine Mama mir als genießbar gezeigt hatte. Meine Eltern ließen mich anfangs nur in Blickweite ziehen, dann für eine Stunde. Als sie verstanden, dass ich mich zurechtfand, durfte ich den ganzen Tag raus zu meinen Bäumen und Bächlein. Ohne Handy, ohne Uhr. Niemand scherte sich etwas darum. Was für eine Freiheit! Heute wohl unvorstellbar. Natürlich kannte ich Märchen wie Hänsel und Gretel, aber ich dachte immer, das muss in einem bösen Wald ganz weit weg passiert sein, nicht in »meinem« Wald in Bodenmais.

Mit herkömmlichen Kindersichtweisen und -spielen konnte ich ohnehin nicht viel anfangen. Ich bekam einen Spielzeugbauernhof und beschwerte mich über den falschen Maßstab. Die Kuh war doch viel zu klein! Wenn im Zeichentrickfilm das starke Hühnchen den Wolf besiegte, schaltete ich aus. »Das kann gar nicht sein!«, beschwerte ich mich bei meinen Eltern über den Schmarrn im Fernsehen. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich mich als Kind oft fragte, warum ich so anders als die anderen war. Ja, ich hatte meine Andersartigkeit erkannt, aber nicht als (m)einen Makel. Hatte ich doch meine richtige Welt, in der alles zueinanderpasste und ich hinein: den Wald. Dort spielte ich mit Zapfen und Kastanien, klebte mir Ahornsamen, im Volksmund auch »Nasenzwicker« genannt, auf die Nase und kraxelte auch einmal heimlich auf einen Jägerhochsitz.

Manchmal besuchte ich meinen Papa auf dem Silberberg bei der Arbeit. Dort gab es einen kleinen Streichelzoo mit Ziegen, Eseln und Schafen. Meine Eltern zeigten mir, wie ich sie anfassen darf. »Die Tiere sprechen sehr viel mit uns, die Leute sehen es nur oft nicht«, sagten sie mir. Ich lernte, auf die Signale der Tiere zu achten. Wenn mir der große Schafbock mit seinen imposanten Hörnern dann doch einen blauen Fleck verpasste, traute ich mich nicht, es zu Hause zu erzählen. Meine Eltern hätten gefragt: »Was hast du dem Tier getan?« und nicht umgekehrt. So wie früher stets der Lehrer recht hatte, ob es stimmte oder nicht.

Fühlte ich mich ungerecht behandelt, suchte ich Trost bei unserer Katze. Sie hieß so, wie heute höchstens noch Politikergattinnen und damals eigentlich jede Mieze: Muschi. Ich sehe sie noch vor mir liegen auf der himmelblauen Tagesdecke in meinem Kinderzimmer. Schwarz mit roten und grauen Tupfen im Fell. Ein ganz besonderes Tier. Muschi merkte immer, wenn es mir nicht gut ging. Sie war meine beste Freundin, hatte nichts Hinterlistiges. Überhaupt hat mich kein Tier je enttäuscht oder getäuscht. Bewusstes Täuschen, das gelingt nur dem Menschen. Muschi schlief bei mir im Bett, ich vergrub meine Nase in ihrem Fell und lauschte ihrem monotonen Schnurren, bis ich einschlummerte. Ihren Geruch nach Kuhstall und Heu habe ich richtig aufgesogen. Manche hätten vielleicht gesagt, dass sie stinkt. Für mich roch sie besser als jedes Parfum. Sie starb zwei Wochen nach meiner Mutter.

WIE ICH ZU EINEM DER STÄRKSTEN MÄNNER EUROPAS WURDE (UND DABEI EIN LÄCHERLICHER GOCKEL)

Als meine Schulkameraden sich langsam für Mädchen und Ausgehen interessierten, baute ich noch immer Häuser aus Ästen und Blättern im Wald. Ich war während meiner ganzen Jugend nur auf einer einzigen Party. Das war mit zwölf oder dreizehn Jahren und ich fand es so dermaßen blöd und oberflächlich, dass ich nie wieder zu einer gegangen bin. Eine Disco sah ich zum ersten Mal mit neunzehn von innen. Allerdings nicht als Gast, sondern als Türsteher. Ich wurde engagiert, weil ich aussah wie Meister Propper. Wie es dazu kam, dass der kleine Woife aus dem Wald zum Muskelmann wurde?

Schuld daran waren meine Lieblingstiere: der Bär und der Stier, die ich wegen ihrer Stärke verehrte und über die ich stundenlang Dokumentationen schaute. Und Jean-Claude Van Damme. Wenn ich eine erste große Liebe hatte, dann war er das. Ich war vierzehn und sah verbotenerweise Van Dammes Film Bloodsport. Der Kampfsportmovie von 1988 war ab achtzehn Jahren freigegeben, mein älterer Bruder hatte ihn aus der Videothek geliehen. Die Großen ließen mich mitschauen und ich war sofort Feuer und Flamme. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Meine Gedanken kreisten nur um eine Sache: So wie dieser Typ wollte ich auch sein. Solche Muskeln – das wäre was! Mein ganzes Taschengeld gab ich fortan für Zeitschriften über »The Muscels from Brussels« aus, wie der belgische Actionstar genannt wurde. Ich sammelte jeden Schnipsel, sog alle Infos über Van Damme auf wie ein Schwamm. Zig Poster des eingeölten Muskelpakets hingen über dem Bett mit der himmelblauen Tagesdecke und der schnurrenden Muschi darauf. Heute bringt mich der Gedanke an mein Jugendzimmer ziemlich zum Schmunzeln. Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, sind diese paar Quadratmeter Muschi-Van-Damme vielleicht sinnbildlich für das, was ich jetzt bin. »Sanfter Riese« nennen die Leute mich oft. Oder sie sagen: »Ein Mordskerl, der aber nicht einmal einer Fliege was zuleide tun mag.« Und »harte Schale, weicher Kern«. Ich glaube, sie haben recht, auch wenn die Schale um die Körpermitte herum mittlerweile ganz schön weich geworden ist …

Damals jedenfalls wollte ich stählern sein. Und so kam mir bald zu Ohren, dass es bei uns im Ort neben der Raiffeisenbank ein Fitnesscenter gab, in dem Männer ihre Muskeln trainierten. Da musste ich hin! Meine Mutter drückte mir 20 D-Mark für den ersten Beitrag in die Hand, froh, dass ich keinen schlimmeren Unsinn im Kopf hatte. Ich zahlte also die Gebühr, die man monatlich in bar zu entrichten hatte, und legte sofort los. Der Chef sagte mir: »Burschi, du kannst dich morgen vor Muskelkater nicht rühren.« Er hatte recht, und trotzdem stand ich am nächsten Tag um 16:59 Uhr vor der Tür. Um 17 Uhr öffnete das Studio. An einer Wand war mit Edding der Studiorekord im Gewichtheben notiert. 190 Kilogramm in der Kniebeuge, zwei Wiederholungen. Jetzt hatte ich ein Ziel, das jedoch so weit entfernt schien wie der Mars. Dass ich fünf Jahre später Deutscher Meister sein würde und weitere drei Jahre später als Strongman 320 Kilo mit zwölf Wiederholungen beugen würde, hätte ich mir da noch nicht träumen lassen.

Mit knapp fünfzehn schuftete ich an den Geräten wie ein Besessener. Als das örtliche Fitnesscenter kurz darauf schloss, fuhr ich sommers wie winters nach der Arbeit als Kfz-Lehrling mit dem Moped ins nächstgelegene Studio. Das war im dreizehn Kilometer entfernten Ort Regen. Für Zuhause schweißte mir mein Vater eine eigene Hantelbank, an der ich mit gebrauchten Gewichten im Heizkeller trainierte. Ich besitze sie heute noch. Sie bedeutet mir nicht nur eine wunderschöne Erinnerung an meinen Vater, sondern ist auch ein Symbol dafür, was meine Eltern trotz unserer bescheidenen finanziellen Mittel alles für mich gemacht haben. Niemals würde ich die Hantelbank hergeben.

So begann also meine Karriere als einer der stärksten Männer Europas. Anfangs belächelten mich die wesentlich älteren Bodybuilder, schon bald aber hatte ich mir ihren Respekt erarbeitet. Mit siebzehn erzielte ich einen ersten Achtungserfolg bei einem kleineren Wettbewerb. Ich trug ein lilafarbenes knappes Showhöschen. Sagen wir es so: Ich schaue lieber auf die Oberarme, wenn ich jetzt die Fotos wieder hervorkrame.

Trotz des Erfolgs machte mich das Bodybuilding nicht glücklich. Ich war schon immer jemand, der Essen liebte. Die strengen Ernährungsregeln waren mir ein Graus. Auch die Eitelkeiten unter den Bodybuildern empfand ich als lästig. Im Gegensatz zu vielen anderen ging es mir nicht ums »Schönsein«, noch wollte ich Frauen imponieren. Meine Trainingsklamotten waren löchrig, zum Friseur ging ich nur, wenn es halt mal wieder nötig war, und den Gewichten schenkte ich auf jeden Fall mehr Gewichtung als den Damen im Studio. Ich war sowieso kein Frauentyp. Ich sag halt immer spaßeshalber: »Den Körper kann man trainieren, aber das Gesicht nicht.« Selbst als ich ein Sixpack hatte, habe ich keine abbekommen. Aber das machte mir gar nichts aus. Ich hatte einfach andere Interessen. Und das größte war: mehr Kraft zu bekommen. Ich brauchte nicht, dass jemand sagt: »Oh, das ist aber ein schöner Mann!«. Was ich hören wollte, war: »Was für ein Monsterkerl!« Wer stark ist, der wird von den anderen geachtet, der ist der Boss. Das hatte ich im Wald jeden Tag beobachtet. Wie ein gewaltiger Rothirsch seine Konkurrenten in Schach hält, das imponierte mir. Ich wollte wie der mächtige Rothirsch aus dem Wald sein, nicht der Bodenmaiser Fitnessstudio-Platzhirsch.

Die logische Folge war, dass ich mit achtzehn zum Kraftsport wechselte. Da zählte nicht das Austrainieren einzelner Muskelfasern, sondern allein die Kraft. Nur drei Monate nachdem ich umgesattelt hatte, wurde ich Bayerischer Vizemeister im Steinheben. Dabei geht es darum, dass der Athlet einen 254 Kilo schweren Steinquader höher als seine Konkurrenten lupft, also kurz anhebt. 1994, ich war gerade neunzehn geworden, holte ich mir am 10. September in Oberstdorf die Internationale Deutsche Meisterschaft in dieser Disziplin.

Wochen vorher gab es nur noch ein Thema für mich: Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn der kleine Exot aus dem Wald den erfahrenen Sportlern dort zeigen könnte, wo der Hammer hängt, oder eher wie der Stein hüpft. Mein ganzes Leben war auf diesen Wettkampf ausgerichtet. Ich ging jeden Tag spätestens um halb zehn ins Bett und schluckte meine Geheimwaffe: »Möllers Muscle-Tein«. Ich hatte die sündhaft teure Flasche mit dem Konterfei von Ralf Möller, damals ein Held der Szene, bei einem Bodybuilder-Wettbewerb gewonnen. Jetzt also kamen die Wunder-Kapseln darin zum Einsatz. Was für ein Schwachsinn! Das waren ganz ordinäre Vitamine und dennoch kostete ein Fläschchen um die siebzig Mark. Immerhin hatten sie mindestens einen Placebo-Effekt. Ich fühlte mich so stark wie nie.

Meine Mutter redete auf mich ein, doch lieber zu Hause zu bleiben. Sie wollte ihrem Kind die zu erwartende Enttäuschung ersparen. Meine Eltern wurden beide in die Kriegszeit hineingeboren. Sie kannten ihr Leben lang nur Entbehrungen. Manchmal, so erzählten sie mir, hatten sie monatelang nur Kartoffeln gegessen. Eine Fahrt zu einer so großen Meisterschaft nach Oberstdorf, das war für meine Mutter wie eine Reise zu einem anderen Stern. Wer weiß, was mich da erwarten würde … Die gute Seele hatte Angst um mich, wohlwissend, wie empfindsam ich unter den Muskelbergen war. Aber ich fuhr. Mein Bruder begleitete mich und ich werde nie vergessen, wie er vor Stolz geweint und geschrien hat, als mein Name auf Platz 1 aufleuchtete. 2500 Zuschauer jubelten mir zu. Bodenmais hat ein bisschen mehr als 3000 Einwohner. Für mich war das der pure Wahnsinn. Ich war wie im Rausch. Es ist schon so lange her, aber ich spüre heute noch den Moment, wie ich in dieser riesigen Halle in den Katakomben stand, durchatmete, rausging auf die Bühne, ganz langsam Magnesia gegen den Schweiß auf meinen Händen verrieb und beim dritten und letzten Versuch noch einmal zehn Zentimeter Höhe draufpackte. Sieg! Ich, Wolfgang Schreil, ein Nobody, war Deutscher Meister. Unfassbar! Ich brüllte meine Freude hinaus, riss die Arme in die Höhe und ließ mich feiern.

Leider feierte ich mich danach ein bisschen zu lange selbst. Das erzähle ich gleich. Erst einmal war es Zeit, meinem größten Fan, meiner Mutter, die Siegesnachricht zu überbringen. Meine Trophäe war ein Pyrit, also ein Schmuckstein, auf einem Holzsockel. Ich ging noch in der Nacht, als wir aus Oberstdorf zurückkamen, in ihr Schlafzimmer und zeigte ihr meinen Gewinn. »Woife, ich bin so unheimlich stolz auf dich«, schluchzte sie und umarmte mich fest. Ihre Kindheit, die vom Leid und den Ängsten eines Weltkriegs geprägt war, hatte sie zu einer zurückhaltenden und bescheidenen Person werden lassen. Aber dieser Meistertitel, er bedeutete für meine Mama etwas Unfassbares. Das musste zelebriert werden! So lud sie am nächsten Tag die halbe Verwandtschaft ein und tat etwas, was sie sonst nie machte: Sie öffnete eine Flasche Sekt.

Später kam der Landrat ins Fitnessstudio und gab mir die Hand, Zeitungsartikel erschienen über mich und ab und an wurde ich sogar nach einem Autogramm gefragt. Ich fühlte mich wie der König der Welt. In Wirklichkeit war ich ein neunzehnjähriger Depp aus der Provinz. Ich wurde zu einem richtigen Arschloch, das möchte ich so drastisch sagen. Es ist eine Zeit, an die ich nicht gerne zurückdenke. Denn es war das passiert, was ich vielen Leuten heute vorwerfe: Ich hatte mich durch persönliche Eitelkeiten zum Negativen verändert. Plötzlich legte ich Wert auf schicke Klamotten und verschuldete mich, um mir einen acht Jahre alten Porsche 924 zu kaufen. »Hausfrauenporsche« nannte man das Modell damals, aber es war das einzige, was ich finanzieren konnte, und immerhin stand »Porsche« drauf. Ich verlor meinen Biss als Sportler und fiel beim nächsten Wettkampf prompt auf die Schnauze. Bereits in der Vorrunde schied ich kläglich aus. Ja, ich war jung und dumm.

Bezeichnenderweise war mein Wald zu dieser Zeit absolut in den Hintergrund gerückt. Ich glaube, ich war beinahe ein Jahr nicht mehr bei den Tieren. Heute noch hasse ich den Wolfgang von damals. Ich war ein aufgeblasener lächerlicher Gockel. Dann starb meine Mutter.

NACH DEM TOD MEINER MUTTER SUCHTE ICH TROST IM WALD. UND BEI EINEM FRETTCHEN

Es war der 11. Juni 1995. Ich kam von einem Besuch meines Vaters im Krankenhaus in Straubing zurück nach Hause. Er hatte einen ziemlich schweren Herzinfarkt erlitten und erholte sich langsam davon. Als ich die Arberseestraße hochfuhr zu unserem Haus, erkannte ich die blinkenden Lichter eines Krankenwagens in der Einfahrt. Geschwind parkte ich und rannte zur Haustüre. Ich sah nur die Beine meiner Mutter, die im Flur am Boden lag. Ihr Oberkörper war umringt von Sanitätern. Sie setzten gerade den Defibrillator an. Unser Nachbar Rudi kam auf mich zu und schob mich sanft zur Seite. »Woife, sie probieren alles, um deiner Mama zu helfen«, versuchte er mich zu beruhigen. Kurz darauf kam aber schon unser Hausarzt in meine Richtung. Er hob die Hände und ich wusste Bescheid. Er sagte nur: »Es tut mir leid.« Von da an verschwamm alles um mich herum.

Bei jedem ihrer schlimmen Asthma-Anfälle hatte ich schreckliche Angst, meine Mutter könnte ersticken. Nun also war es passiert und ich konnte ihr nicht helfen. Ich war nicht für sie da. Für sie, die stets alles für mich getan hatte. Irgendjemand hatte meine tote Mama später auf die Couch im Wohnzimmer gelegt. Ich saß vor ihr und habe sie einfach nur angeschaut. Ich weiß nicht, wie lange. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Dann umarmte ich sie und sagte ihr, dass ich sie unheimlich gern habe. Ich streichelte ihre Wange und erschrak, wie sonderbar sie sich anfühlte. Das war nicht mehr meine Mama. Die war jetzt weg. Für immer.

Mein erster Weg nach ihrer Beerdigung führte mich dorthin, wo ich so lange nicht war und wo ich heute noch viel lieber an sie denke als an ihrem Grab: in den Wald. Ich hatte einen Lieblingsplatz, wenige Minuten von zu Hause entfernt. Dort legte ich mich in den nächsten Tagen auf den weichen moosigen Boden und weinte wie ein Baby. Zum Teil schlief ich sogar im Wald. Nach Hause wollte ich nicht mehr. Da herrschte seit Mamas Tod eine Stille, die ich nicht aushalten konnte. Zum ersten Mal hörte ich in meinem Elternhaus die Wanduhr ticken. Ticktack, ticktack, die Mutter ist nicht mehr da, schmetterten mir die Zeiger entgegen. Meine Mama hatte alles zusammengehalten. Sie war das Herzstück unserer Familie. Jeden Sonntag kamen meine Geschwister zum Essen. Es wurde geratscht, gelacht und geschmaust. Jetzt waren die Wochenenden einsam. Obwohl es sommerlich warm war, fröstelte ich im Haus. Mein Vater war krank und mit seiner eigenen Trauer beschäftigt, mein Bruder und meine Schwester hatten ihre Familien und eigenen Sorgen. Ich war nun gefühlt ganz allein auf der Welt.

Im Sport fand ich keinen Halt mehr. Viele Kraftsportler sind eher rohe Typen. »Das darf dir nichts ausmachen!«, kommentierten sie meine schlechten Leistungen nach Mamas Tod. Ich schmiss hin. Das Training, die Wettkämpfe, das, was mir so lange Zeit so viel bedeutet hatte, war mir nun alles nicht mehr wichtig. Meine Tage bestanden aus Wald und Weinen.

Ein paar Wochen, nachdem meine Mutter gestorben war, fragte mich ein Kumpel, ob ich sein Frettchen übernehmen könnte. Ich könne doch so gut mit Tieren und er wollte es nicht mehr haben. Weil ich mich selbst von allen verlassen und unverstanden fühlte, spürte ich, dieses ausgestoßene Tier und ich, wir gehören zusammen. Irgendwie saßen wir beide im gleichen Boot. Ich nannte es Sammy. Sammy schien das Gleiche für mich zu empfinden und wir wurden ein unzertrennliches Team. Er gehorchte wie ein Hund und begleitete mich auf meinen Streifzügen durch den Wald. Sammy brauchte keine Leine, wich mir nicht von der Seite. Oft setzten wir uns auf einer Lichtung ins Gras, teilten uns ein halbes Hähnchen und ich sinnierte vor mich hin, während Sammy Frösche beobachtete. Seine lustigen Bewegungen und das freche Schnäuzchen brachten mich zum ersten Mal nach dem Verlust meiner Mama wieder zum Lachen. Dieser kleine haarige Kasperl hat mir die Freude am Leben zurückgegeben. Wenn es mir schlecht ging, spürte er das und sprang auf meinen Schoß. Einen kleinen warmen Körper in der Hand zu halten, das wärmte auch mich und meine Seele wieder auf. Sammy schlief sogar bei mir im Bett. Er roch ziemlich übel, so wie Frettchen eben »duften«, aber das war mir scheißegal.

MEINE FRAU GAB MIR MEINE KRAFT UND DIE LIEBE FÜR DEN WALD ZURÜCK

Wesentlich besser roch die junge Dame, die mir im November 1995 über den Weg lief und mein Leben wurde. Ich arbeitete zu der Zeit vier Tage die Woche als Türsteher in einer Diskothek. Meine spätere Frau Sabine kam immer wieder als Gast. Meinetwegen, nicht zum Tanzen, wie sie mir später gestand. Ich hatte sie erst gar nicht wahrgenommen. In dieser Phase hatte ich einfach null Interesse, jemanden kennenzulernen. Aber Sabine blieb hartnäckig. In der Disco namens »Limit« gab es die Tradition, wenn ein Mädchen den Türsteher stempelt und nicht umgekehrt, dann ist ein Bussi fällig. Eines Abends schnappte sich Sabine also den Einlassstempel und drückte ihn mir auf die Hand. Den Kuss jedoch verweigerte sie. Ja hallo, was war das denn für eine?! So wurde ich zum ersten Mal auf sie aufmerksam. Und sie tauchte erneut auf. Endlich auch in meinem Blickfeld, zusammen mit ein paar Schmetterlingen in meiner Wampe. Gott sei dank war Sabine so beharrlich. Ich weiß nicht, ob ich noch leben würde, hätte ich sie nicht gefunden. Oder besser: sie mich. Der Tod meiner Mutter hatte mich zu heftig gebeutelt und alles sinnlos erscheinen lassen.

Sabine und ich kamen also ins Gespräch und verabredeten uns schließlich zu einem ersten Date. Am 11.11.1995 im Kino in Bad Kötzting. Es lief