3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

WENN DU DICH SELBST NICHT MEHR ZU KENNEN GLAUBST ... Die Schriftstellerin Rachel Callaghan kratzt am Existenzminimum. Daher kommt ihr das über einen Mittelsmann an sie herangetragene Angebot sehr gelegen, die Biografie eines Unbekannten zu verfassen. Das großzügige Honorar wischt ihre Bedenken über die seltsamen Bedingungen beiseite: Sie erfährt vorerst weder seinen Namen noch bekommt sie den mysteriösen Mann zu sehen, über den sie schreiben soll. Eigene Recherchen anzustellen ist ihr ebenfalls nicht gestattet. Rachel geht den Deal ein, doch die von Tod und Gewalt geprägte Lebensgeschichte des Unbekannten lässt sie schon bald tief in menschliche Abgründe blicken. Mit der Zeit steigt ein schrecklicher Verdacht in ihr auf: Hat der Mann sie bewusst in sein mörderisches Spiel hineingezogen? Soll ihr eigener Name über dem letzten Kapitel des Buches stehen? ****** Chicago, die Wiege Al Capones, dem größten Mafia-Paten aller Zeiten, ist auch Jahrzehnte später von Gewalt und Kriminalität gezeichnet. Die Reihe "Chicago Crime" erzählt fiktive, spannende Storys, in denen sich Detective Miller vom Chicago Police Department Serienmördern und anderen Gewaltverbrechern mit aller Entschlossenheit in den Weg stellt. Nimmt er in Band 1 noch eine kleine Nebenrolle ein, wächst sein Anteil und der seines Kollegen Rosenthal, bis sie ab Band 3 schließlich zu den dominierenden Protagonisten werden. Später erhalten die beiden Cops Unterstützung von der FBI-Profilerin Amber Raven. Die Titel sind chronologisch geordnet, können aber auch unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mein Mörder-Ich

Marcus Ehrhardt

Inhaltsverzeichnis

Impressum:

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Danksagung

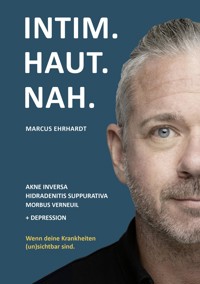

Über den Autor

Eine Bitte am Schluss

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Impressum:

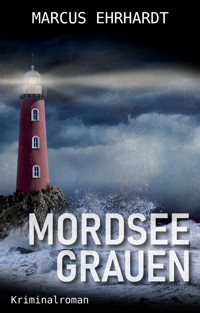

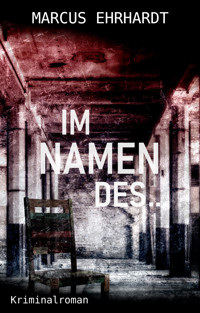

© 2019 Marcus Ehrhardt

Klemensstraße 26

49377 Vechta

Korrektorat / Lektorat: Tanja Loibl

Covergestaltung: MTEL-Design

unter Verwendung von Motiven

von pixabay

Alle Rechte vorbehalten. Jede Weitergabe oder Vervielfältigung in jeglicher Form ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erlaubt.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser dieses Buches: Nachdem ich für meine beiden letzten Thriller überwiegend positives Feedback erhalten habe, erscheint mit Mein Mörder-Ich der dritte Titel in diesem Genre. Auch bei dieser Story bin ich für mich neue Wege gegangen.

So entwickelte sich die Story in eine Richtung, dass man von einem Psychothriller sprechen könnte, vielleicht sogar muss, wobei die Grenzen zwischen den Subgenres meist fließend verlaufen. Macht euch also ein eigenes Bild.

Zur Nutzung der Ich-Perspektive in einem Erzählstrang und der Erzählerperspektive in den übrigen Strängen wurde ich durch den Thriller Im Namen der Tochter meines geschätzten Kollegen Andrew Holland inspiriert, der es meiner Meinung nach dort nahezu perfekt umgesetzt hat.

Aber keine Sorge, mit Mein Mörder-Ich erwartet euch eine vollkommen andere, neue Story. Es handelt sich dabei, wie bei meinen anderen Thrillern, um einen Einzeltitel, also keinen Teil einer Reihe. Trotzdem konnte ich es mir nicht verkneifen, einige Crossover-Elemente zu Dein Glück stirbt in 4 Tagen einzubauen, was sich aufdrängte, da die Handlung wieder im düsteren Chicago angesiedelt ist.

Genug der vielen Worte, lehnt euch zurück und habt spannende Lesestunden!

Euer Marcus Ehrhardt

Kapitel 1

Was war das wieder für eine Nacht? Rachel hatte das Gefühl, dass ihre Gedanken statt in ihrem Kopf in einem mit Sirup gefüllten, riesigen Plastikball träge umherwanderten. So einen, wie man ihn in Vergnügungsparks fand, in den man ganz hineinschlüpfen und sich wie ein Hamster im Rad fortbewegen konnte. Vorsichtig rollte sie sich auf die Seite. Puh! Zum Glück war die linke Hälfte ihres Bettes verwaist. Demnach hatte Paul – oder hieß er doch Peter? – ihre gestrige Ansage verstanden und war nicht bis zum Frühstück geblieben.

Langsam schob sie die Leinendecke weg, mit der sie ihren nackten Körper bedeckt hatte. Sie glitt lautlos zu Boden, wo sie als Häufchen liegenblieb – ein Häufchen Elend. Das passt ja, schließlich fühlst du dich gerade genau so. Rachel setzte sich auf und sammelte sich. Durch die waagerechten Lamellen ihrer Jalousie erhellten die Strahlen der Morgensonne das unaufgeräumte Schlafzimmer.

»Uah«, sagte sie, als ihr Blick auf das benutzte Kondom neben ihrem Bein fiel. Mit verzogenem Gesicht und spitzen Fingern nahm sie es und warf es fort. Es landete an der Wand unter dem Fenster, an der es erst kleben blieb und dann langsam daran nach unten rutschte, bis es – einen traurigen Anblick abgebend – auf dem Teppich liegenblieb. Genauso traurig wie deine Decke. Mädel, das wird dein Tag heute!

Die Erinnerungsfetzen vom gestrigen Abend im Pub nahmen konkrete Formen an. Sie hatte am Tresen gehockt und sich von Larry, dem Barkeeper, den mittlerweile fünften Whiskey einschenken lassen und ihn hinuntergekippt, als wäre es Limonade. Trotz ihres, Spießer würden sagen, verheerenden Lebenswandels – Rachel trank, rauchte und war hin und wieder einer Line nicht abgeneigt – sah sie immer noch erstaunlich passabel aus, wie Larry ihr schon des Öfteren attestiert hatte, der ihren Verschleiß an Genussmitteln und Männern am besten beurteilen konnte. Mit 26 Jahren sollte das auch durchaus noch so sein, antwortete sie jedes Mal in stoischer Gleichgültigkeit darauf.

Zwei Kerle – einen halbstarken Schnösel und einen übergewichtigen Trucker, dem das Fett nicht nur am Bauch hing, sondern zudem aus den Haaren triefte, hatte sie abgewimmelt. Ihr Anspruch war zwar nicht sehr hoch, doch gänzlich ohne war auch sie nicht. Irgendwann später gesellte sich dann Paul, ja, jetzt war sie sicher, dass er Paul hieß, neben sie und verwickelte sie in ein belangloses Gespräch über die traurigen Gestalten um sie herum und dass sie beide doch gar nicht hier herpassen würden. Was ihn anging, stimmte sie ihm zu. Rachel selbst hingegen fühlte sich in den letzten Monaten, in denen sie mehrmals die Woche in Larrys Bar aufschlug, ganz wohl und am richtigen Ort – an ihren Ansprüchen gemessen. Das musste sie ihm jedoch nicht auf die Nase binden, da er ihrem derzeitigen Beuteschema entsprach und sie nicht vorhatte, allein nach Hause zu gehen.

Ohne großes Geplänkel signalisierte sie ihm, dass er heute zum Schuss kommen würde, falls er sich nicht allzu dämlich anstellen und sich an ihre Vorgaben halten würde.

»Versprochen, was immer du willst«, erwiderte er, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen etwas überrascht davon, wie einfach das lief.

»Ja, ja, fasel nicht rum, sondern lass uns gehen.« Er ließ sich nicht zweimal bitten, sondern warf das Geld für ihre Drinks auf den Tresen und folgte Rachel nach draußen.

Drei Blocks weiter waren sie aus dem Taxi gestiegen, das Rachel freundlicherweise ebenfalls ihn bezahlen ließ, und verschwanden in ihrer Wohnung, wo sie es sich ganz ordentlich von ihm besorgen ließ.

Sie nahm es zumindest an, dass der Abschluss des gestrigen Abends ordentlich gewesen sein musste, da das Kribbeln in ihrem Unterleib verschwunden war. Allerdings würde es nur ein paar Tage dauern, bis es wieder unerträglich anschwellen und sie an den Tresen zu Larry treiben würde. Es lief immer nach demselben Muster ab. Vielleicht nicht immer, aber schon sehr lange. Zu lange.

Das kann so nicht weitergehen. Wann kriegst du dein Leben endlich in den Griff? Kopfschüttelnd kroch sie aus dem Bett und schleppte sich ins Bad. Den desillusionierenden Blick in den Spiegel ersparte sie sich und stieg direkt unter die Dusche. Eiskaltes Wasser spritzte aus dem Brausekopf und prasselte auf ihren erhitzten Körper – sie quiekte auf und wich einen Schritt zur Seite.

»Gottverdammte Scheiße!«, entfuhr es ihr, da die Temperatur auch nach einigen Minuten bestenfalls als lauwarm zu bezeichnen war. »Diese Pisser!«, rief sie, als würden die Leute von den Stadtwerken sie hören können, die ihr mal wieder den Strom und somit das heiße Wasser abgedreht hatten, das durch einen elektrischen Durchlauferhitzer erwärmt wurde. Wenn er denn Strom bekam.

Frustriert begnügte sie sich mit einer Katzenwäsche. Nachdem sie sich ihre Klamotten übergeworfen und ein paar Münzen aus verschiedenen Hosentaschen zusammengekratzt hatte – sie würde sich unterwegs einen Kaffee holen müssen, denn ihre Kaffeemaschine lief analog zum Durchlauferhitzer mit Strom – schlenderte sie zur Wohnungstür. Dort angekommen zog sie die Post aus dem Schlitz. Die ist schon da? Verdammt, wie spät ist es eigentlich?

»Werbung, Werbung, Rechnung, Werbung, Rechnung«, murmelte sie, während sie einen Brief nach dem anderen in einen Karton neben der Tür warf, in dem sich bereits etliche ungeöffnete Umschläge stapelten. Anschließend blickte sie auf ihre Armbanduhr und seufzte. Ihr blieb nur noch eine halbe Stunde.

Kapitel 2

Etwa vor zwei Wochen

Es war so weit. Ich nahm einen letzten Zug und schnippte die Kippe aus dem offenen Seitenfenster meines Wagens. Wie jedes Mal schaute ich auch jetzt fasziniert hinterher, wie sich hunderte kleiner Funken entlang der Flugbahn verteilten, als gehörten sie zu einem Schwarm roter Glühwürmchen, und wie immer summte ich den Refrain des gleichnamigen Titels von Owl City dazu, während ich den letzten Qualm aus den Tiefen meiner Lunge presste und nach draußen blies. Stadt der Eulen, was für ein bescheuerter Bandname! Haben die sich in Hogwarts gegründet? Egal, scheiß drauf, ich habe Anderes zu bedenken. Zum Beispiel, dass mich der Typ nicht im Gedächtnis behalten würde, der mit seinem wirklich geschmacklosen Trainingsanzug aus den 1970ern bekleidet – was schon an eine optische Ohrfeige grenzte – mir gerade in diesem Moment auf dem Bürgersteig entgegengejoggt kommen musste. Warum rennt jemand mitten in der Nacht durch die Gegend?, fragte ich mich, doch die Antwort darauf interessierte mich nicht wirklich. Ich senkte den Kopf und nickte ihm kurz zu, was jedoch weniger meiner Höflichkeit geschuldet war, sondern eher dem Zweck diente, möglichst wenig meines Gesichts zu zeigen. Nicht, dass ich mich nicht sehen lassen konnte, ganz im Gegenteil, aber meist zog ich es vor, für meine Umwelt unsichtbar zu bleiben.

Doch der Mann mit den rasselnden Atemgeräuschen schien mich überhaupt nicht wahrzunehmen, seine Augen blickten starr an mir vorbei. Umso besser. Ich schaute im Gehen über meine Schulter, bis er um die Ecke verschwunden war. Kurz darauf war er auch außer Hörweite. Es war wieder ruhig. Ich mochte es ruhig.

Der Ruf einer Eule oder eines Kauzes zerriss jedoch die Stille. Eine Eule? Wirklich? Hatten wir das nicht gerade? Ich schlug mir einmal mit den Fingerknöcheln gegen die rechte Kniescheibe. Es bedurfte nur Millisekunden, bis der an der Knochenhaut entstehende, stechende Schmerz ans Gehirn weitergeleitet wurde. Das hatte sich als probates Mittel herausgestellt, meine Konzentration wieder herzustellen, sollte ich mal abdriften, was hin und wieder vorkam. Denn irgendwie war ich ja auch nur ein Mensch.

Der Schmerz machte mich klar. Nach wenigen Schritten hatte ich den Lichtkegel verlassen, den die Straßenlaterne vor dem Grundstück des zweigeschossigen Reihenhauses warf, und verschmolz dank meiner vornehmlich schwarzen Klamotten mit der Dunkelheit. Lediglich der Mond schaffte es, hin und wieder ein wenig Licht zu spenden, wenn er es einen Augenblick lang durch die Wolkendecke schaffte. Ich folgte dem Strahl meiner Taschenlampe, die ich in kurzen Abständen aufleuchten ließ, um nicht gegen eine Schubkarre zu laufen oder in eine umgedrehte Harke zu treten, die nicht weggeräumt worden waren.

Ohne Zwischenfälle schaffte ich es auf die Rückseite des Hauses. Die Nachbarschaft schien sich im Nachtmodus zu befinden, denn weder in dem Haus, zu dem ich mir gerade unter Zuhilfenahme einiger kleiner Werkzeuge und richtiger Kniffs Zugang durch die Hintertür verschaffte, noch in einem der umliegenden Häuser brannte auch nur ein Licht hinter den Fenstern. Es klickte zweimal, dann schob ich die Küchentür auf. Kurz sperrte sie sich, was an einem Stuhl lag, der im Weg stand. Ich langte mit dem Arm durch den Spalt, hob ihn lautlos an und stellte ihn zur Seite. Jetzt konnte ich die Tür komplett öffnen. Ich betrat die Küche und war etwas enttäuscht, dass mir statt des Geruchs von Pizza oder Lasagne frischer Zitrusduft in die Nase stieg. Eigentlich schade, ich hatte auf einen Rest davon gehofft, da mein Magen nach Essen verlangte.

Die leuchtenden Anzeigen der Küchengeräte und des Radioweckers, der neben dem Herd auf einer kleinen Anrichte stand, sorgten dafür, dass ich ausreichend sehen und meine Taschenlampe auslassen konnte. Nicht, dass es mir anders Sorgen bereitet hätte, doch je einfacher es war, desto weniger Risiko barg die Operation. Ich unterdrückte ein Grinsen, das sich unwillkürlich bei dem Gedanken an das Wort Operation auf meinem Gesicht breitmachen wollte. Meine Hände tasteten zur Kontrolle über die Taschen meiner Jacke und meiner Hose. Alles war da, wo es sein sollte. Perfekt. Dennoch musste ich aufpassen, wo ich hintrat, denn überall in der Wohnung lagen Dinge herum. Dinge, mit denen man nicht zwangsläufig rechnen konnte, wie Socken auf dem Küchentisch oder ein Frauenmagazin auf dem Fußboden neben dem Kühlschrank. Sollte etwas an der These dran sein, dass man von der Wohnung eines Menschen auf sein Wesen schließen konnte, war das hier wohnende Wesen verdammt unaufgeräumt – wohlwollend formuliert.

Ein Knarzen einer der Bodendielen im Flur ließ mich verharren. Trotz meines federnden Ganges und der weichen Sohle meiner Sneakers waren diese Art Störgeräusche der Holzdielen und -treppen die größte Unbekannte überhaupt, bezogen auf das unbefugte Betreten fremder Leute Wohnungen. Jedoch wusste ich aus Erfahrung und aufgrund genauer Recherche, dass in der Realität nur in verschwindend wenigen Fällen Bewohner eines Hauses wegen eines einzelnen derartigen Tons wach wurden, zum Baseballschläger griffen und sich dem vermeintlichen Einbrecher in den Weg stellten – der in den meisten Filmen natürlich ein psychopathischer Serienmörder war und die Begegnung zum Anlass nahm, seine Opfer statt in deren Bett halt im Flur zu zerstückeln. Nein, die meisten Menschen nahmen es kaum oder gar nicht wahr. So verhielt es sich auch jetzt. Andernfalls hätte ich etwas aus dem Schlafzimmer meines Opfers hören müssen, vor dessen Tür ich bereits angelangt war. Mit angehaltenem Atem drückte ich die Klinke nach unten und schob die Tür soweit auf, dass ich gerade hindurchpasste.

Die Jalousie war zwar heruntergelassen, die Lamellen jedoch standen fast horizontal. Ich fragte mich, warum in aller Welt man sie so einstellte. Gut, das Schlafzimmer lag nach hinten raus zum Garten und etliche Bäume und Holzzäune sorgten dafür, dass es von einem anderen Haus kaum einsehbar war. Dennoch war ich neugierig und trat ans Fenster, von wo ich einen Blick nach draußen warf. Ich erkannte die Nachbarhäuser lediglich als schemenhafte Umrisse. Okay, falls Nachbar Walton vom ersten Obergeschoss gegenüber hier hereinsehen will, verhindert der Lamellenstand dies. »Wieder etwas gelernt. Das ganze Leben ist doch eine Schule«, flüsterte ich.

Ein Seufzer ließ mich innehalten. Doch nichts passierte, sie atmete ruhig weiter. Ich schob mit Daumen und Zeigefinger zwei Lamellen auseinander und lugte noch einmal in die Nachbarschaft. Alles blieb still und dunkel. Na klar, es war ja auch mitten in der Nacht. Ich ließ die flachen Metallstreben über den Stoff meiner Handschuhe gleiten und nach einem kurzen Rascheln hatte die Jalousie wieder die Form von vorhin angenommen. Jetzt wandte ich mich vom Fenster ab und nahm die Frau in Augenschein, die nur bis zur Hüfte mit einem dünnen Stofflaken zugedeckt auf der Seite lag. Sie schlief in einem ihr viel zu großen T-Shirt, das ihr bis zur Taille hochgerutscht war und dadurch den knappen Slip freilegte. Ihr Gesicht war von mir abgewandt, doch ich konnte die glatte Haut ihres schlanken Halses sehen. Und wie die Halsschlagader langsam pulsierte.

Ich stand jetzt neben dem Bett, nur wenige Zentimeter trennten mich von ihrem Hintern, der fast über die Kante des Bettes hinausragte. Aber nur fast. Ein gut geformter Hintern, nicht zu knöchrig, aber auch nicht zu dick. Ich blickte von oben darauf und wanderte mit meinen Augen ihren Körper entlang bis zu ihrem Gesicht, das unter den wilden Haaren verborgen lag. Mit der rechten Hand glitt ich am Reißverschluss vorbei zur Innentasche meiner Jacke und griff hinein. Der kalte Stahl, auf den meine Fingerkuppen stießen, fühlte sich gut an. Ich konnte mich nicht beherrschen und stöhnte leise auf, während sich meine Hand um den Ebenholzgriff schloss und ich das Messer herauszog. Vorsichtig näherte ich mich ihrem Hals und fuhr ganz langsam mit der Spitze hinter ihrem Ohr in Richtung ihrer Schulter entlang. Ich spürte, wie sich mein Pulsschlag weiter erhöhte. Du hast es in der Hand, sagte ich mir. Du könntest es jetzt sofort beenden. Aber willst du das nach all der Mühe und den Vorbereitungen? Ich zögerte ...

Kapitel 3

Heute

In letzter Minute sprang Rachel in die ›L‹, wie die Einheimischen die städtische U-Bahn nannten, und hielt im Vorbeigehen dem griesgrämig dreinschauenden Fahrkartenkontrolleur ihr Ticket unter die Nase, woraufhin dieser etwas Unverständliches brummte und sie vorbeiließ. Die Türen schlossen sich mit einem Zischen und die Bahn fuhr an. Ihren Wagen hatte sie stehenlassen müssen, da nur noch wenig Sprit im Tank war und ihr die Koffeindosis wichtiger, als den letzten Dollar dafür zu verschwenden, sich durch den miefigen, zähfließenden Straßenverkehr quälen zu müssen.

Sie nahm in der vierten Reihe neben einem schlaksigen Typ mit Nickelbrille Platz, der sofort weiter ans Fenster rückte. Hat der etwa Angst vor dir?

»Danke«, sagte sie knapp und drückte sich an die Rückenlehne, die von einem undefinierbaren Stoff überzogen war. Sollte wahrscheinlich mal blau gewesen sein, schoss es ihr durch den Kopf. Ihr Sitznachbar räusperte sich. Der will doch nicht etwa ...?

»Wohin fährt so eine hübsche Lady um diese Uhrzeit?« Rachel runzelte die Stirn und wandte sich ihm zu.

»Echt jetzt? Das ist dein Anmachspruch? Hat der schon mal funktioniert?« Binnen Sekunden erschien Schweiß auf seiner Stirn. Der junge Mann schien massiv überfordert mit ihrer forschen Art und suchte händeringend nach einer Erwiderung. »Vergiss es, Süßer, ich bin nicht in der Stimmung für sowas«, erlöste sie ihn. Zumindest seinem deutlich vernehmbaren Ausatmen nach war er erleichtert, dieser Situation entkommen zu sein.

Vor der nächsten Haltestelle entschuldigte er sich, ohne sie anzusehen, schob sich an ihr vorbei und verließ schließlich den Waggon. Wenige Stationen später hatte auch Rachel ihr Ziel erreicht und stieg aus. Sie eilte die Treppen hinauf, nutzte eine Lücke im fließenden Verkehr und rannte auf die andere Straßenseite. Drüben angekommen warf sie den mittlerweile leergetrunkenen Kaffeebecher to go in den Mülleimer und lief den Fußweg entlang, bis sie das Gebäude der Chicago Tribune erreichte. Sie hetzte die Treppen zum dritten Stock hoch, bog nach rechts ins Großraumbüro ihrer Redaktion, schlängelte sich durch die engen Gänge zwischen den Arbeitsplätzen, bemüht, keinen Kollegen anzurempeln, und kam völlig außer Atem am Schreibtisch an, den sie sich einschließlich eines Computers mit zwei anderen Aushilfsredakteuren teilen durfte.

»Wieder auf den letzten Drücker, Callaghan?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Und wie sehen Sie überhaupt aus?«

»Ihnen auch einen guten Tag, Mr. Forrester«, erwiderte Rachel und ging auf die Spitze des Chefredakteurs nicht weiter ein, der sie mit seinen kleinen Augen musterte, die unter den dichten, buschigen Augenbrauen kaum zu sehen waren. Warum sollte sie auch, er sah mit seiner fliehenden Stirn und dem Bauchansatz auch nicht gerade aus wie ein Hauptgewinn.

»Sehen Sie zu, dass der Bericht über die geborgenen Ölfässer bis 12 Uhr fertig ist.« Ohne eine Antwort abzuwarten, entfernte er sich.

»Hör auf, Rachel, wenn er das sieht, kannst du deine Sachen packen«, flüsterte Julia ihr mahnend zu, die auf der anderen Seite des Schreibtisches an ihrem Artikel schrieb. Rachel nahm ihren erhobenen Mittelfinger wieder herunter, zog einen Stuhl heran und ließ sich darauf fallen, sodass sie ihrer Kollegin gegenübersaß.

»Der Wichser kann mich mal«, sagte sie und grinste der aus Deutschland stammenden Julia Becker zu, deren Dad in seiner Funktion als CEO eines weltweit operierenden Sicherheitsunternehmens seine Beziehungen hatte spielen lassen, um seiner Tochter diesen Job zu besorgen. »Woran arbeitest du gerade?«

»Ganz spannend: Die öffentliche Sitzung des Bauausschusses.« Sie hielt sich die Hand vor den offenen Mund, um die Ironie mit einem angedeuteten Gähnen zu unterstreichen.

»Dann hau in die Tasten, ich muss gleich an den Rechner.«

»Ich brauche noch zehn Minuten, dann gehört das Equipment dir allein.«

»Wann kommt Billy?«

»Der kommt heute Nachmittag irgendwann.« Rachel nickte ihr zu und wühlte sich durch ihre Unterlagen. Wenn Billy, der dritte dieses Schreibtischteams, von Nachmittag sprach, schlug er meist gegen 14 Uhr auf. Er war am längsten hier beschäftigt und konnte seine Zeit freier einteilen als seine beiden Kolleginnen, denen noch mehr auf die Finger geschaut wurde. Trotzdem passte es. Bis er eintreffen würde, sollte sie die Vorbereitung für ihren morgigen Artikel soweit fertig haben.

Fünfzehn Minuten später verabschiedete sich Julia und Rachel sah der Deutschen nachdenklich hinterher. Vor einigen Wochen hatte Julia ihr die haarsträubende Geschichte erzählt, wie sie von einem Psychopathen in ihrer damaligen Heimat Frankfurt entführt und von ihrem bis dahin unbekannten Vater befreit worden war. Als sie ihm später zum näheren Kennenlernen nach Chicago gefolgt war, spitzte sich die Situation mit dem Entführer erneut zu. Zum Glück aller konnte die Polizei den Irren stoppen, bevor Schlimmeres passiert war.

»Eine ganz schön abenteuerliche Zeit damals.«

»Du solltest ein Buch darüber schreiben«, hatte sie Julia geraten, denn sie war fest davon überzeugt, dass ihre Story sich für einen Hollywood-Blockbuster eignen würde.

»Stimmt schon, aber das können andere besser«, hatte sie ihr lachend geantwortet. Rachel war damals erstaunt darüber, wie die junge Frau das alles wegsteckte, und das hatte sich nicht geändert.

Das rote Shirt Julias verschwand aus ihrem Blickfeld und Rachel machte sich an die Arbeit. Doch so richtig gelang es ihr nicht, sich zu konzentrieren, sie schweifte wieder ab. Sie hatte sich ihr Leben vor einigen Jahren deutlich anders vorgestellt, als es sich entwickelte. Der Tod ihrer Adoptiveltern innerhalb eines Jahres hatte ihre Karriereplanungen mächtig über den Haufen geworfen und sie monatelang in ein psychisches Loch geworfen, aus dem sie sich nur mühsam und mit Hilfe von Psychopharmaka und Alkohol hatte befreien können. Befreien, wie witzig. Guck dir an, wo du gelandet bist: Statt nach Abschluss des Studiums als Schriftstellerin groß durchzustarten, wie du es dir erträumt hast, schmeißt du die Uni, beziehst ein Loch in der Downtown Chicagos und hangelst dich mit Aushilfsjobs von Woche zu Woche. Ohne wirkliche Aussicht auf den Erfolg, den du dir erhofft hast. Den du mal meintest, verdient zu haben. Genau, die Welt der Literatur verzehrt sich geradezu nach deinen Ergüssen. Sie dachte deprimiert an das bisherige ›Highlight‹ ihrer Karriere: Sie durfte die Biographie eines pensionierten Politikers verfassen, die sich tatsächlich ganz ordentlich verkaufte. Allerdings ging der Vorschuss damals fast komplett für ihre Schulden drauf, und als die ersten Tantiemen kamen, war der Berg an Verbindlichkeiten schon fast wieder so groß wie zuvor.

Wie gern hätte Rachel einen Politthriller verfasst, der Tom Clancy vor Neid erblassen lassen, sehr lange die Bestsellerlisten beherrschen und das Feuilleton begeistern würde. Das Drehbuch dazu schreiben, welches anschließend verfilmt werden würde, und mit einem Oscar ausgezeichnet werden. Doch trotz guter Kritiken für die Biographie hatte bisher keines ihrer eigenen Manuskripte die Lektoren der großen Publikumsverlage überzeugt. So musste sie sich zur Zeit damit zufriedengeben, dass ihr Name – meist als Kürzel – über ein bis zwei kleinen Artikeln stand, die im hinteren Teil der großen Tageszeitung kaum Beachtung fanden.

»Wie sieht es mit deinem Leben aus? Wäre das kein Buch wert?«, hatte Julia damals zurückgefragt und nach sehr kurzem Nachdenken musste Rachel ernüchtert antworten:

»Meine Eltern, an die ich absolut keine Erinnerungen habe, sind in einer Wohnwagensiedlung mitsamt ihrer Behausung abgebrannt, als ich ein Kleinkind war und meine Adoptiveltern habe ich vor einigen Jahren an den Krebs verloren. Seitdem besteht mein Leben aus Gelegenheitsjobs, One-Night-Stands und Alkohol. Ziemlich jämmerlicher Plot, oder?«

»Ach komm, so schlimm kann es doch nicht sein.«

»Und ob, meine Liebe, und ob.« Danach hatte Rachel das Gespräch in eine ihr angenehmere Richtung gelenkt, doch der Gedanke, dass sie nichts anderes tat, als ihr Leben wegzuwerfen, ließ sie seitdem nicht mehr los. Irgendwann würde sie es ändern, neu anfangen, alles zum Besseren wenden. Irgendwann. Sie wartete nur auf den richtigen Moment. Er würde kommen, irgendwann. Bestimmt. Zu schieben war einfach – einfacher, als es anzupacken.

»Schon auf die Uhr geguckt, Callaghan?«, riss die Stimme des Chefredakteurs sie zurück ins Hier und Jetzt. »In fünf Minuten will ich den Bericht haben.«

»Ist so gut wie fertig, ich muss nur noch einmal drübergucken.« Sie blickte zum Monitor und räusperte sich. »Ach, Mr. Forrester, wie sieht es mit der Stelle von Andrews aus? Der geht doch Ende des Monats.«

»Und Sie meinen, dass Sie die Richtige für seinen Job sind, Callaghan?« Forrester musterte sie skeptisch. Andrews schrieb für den Kulturteil der Zeitung und wechselte zur New York Times. Kultur war zwar nicht unbedingt Rachels Paradedisziplin, und sie verzehrte sich nicht gerade nach Vernissagen, Museumsbesuchen und Opernarien, doch sie war flexibel und traute es sich durchaus zu, seriös darüber berichten zu können. Hauptsache, sie käme aus dieser Aushilfsposition heraus. Und damit aus ihrer misslichen finanziellen Situation.

»Ich denke schon, dass ich das hinbekomme«, sagte sie mit fester Stimme. Sie betätigte die Drucktaste und reichte Forrester den Entwurf ihres Berichts, nachdem der Drucker ihn wenige Sekunden später ausgeworfen hatte.

»Mh«, machte er, während er die Zeilen überflog. »Das ist okay so.« Er reichte ihr den Zettel zurück. »Freigegeben.« Hört der Typ dir überhaupt zu?

»Mr. Forrester?«, hakte sie nach, da er sich bereits abgewendet hatte. Er sah sie über seine Schulter hinweg an.

»Was ist denn, Callaghan?« Er stöhnte leise auf. »Ach so, wegen des Jobs. Ich denk drüber nach«, versprach er, doch überzeugend klang es in Rachels Ohren nicht.

»Danke«, sagte sie trotzdem.

***

Detective Miller vom Chicago Police Department kam gerade aus der Mittagspause zurück.

»Du hast da Blut«, wies ihn sein Kollege Ted auf einen Fleck hin, der sein Hemd in der Bauchregion zierte. Miller schaute hinunter.

»A positiv, Rhesusfaktorkombination kann ich nicht rausschmecken«, erwiderte er, nachdem er das Ketchup mit seinem Finger abgewischt und diesen anschließend abgeleckt hatte. Inständig hoffte er, ein Reservehemd in seinem Büro zu finden und zeitgleich beschloss er, nie wieder einen Hot Dog während des Dienstes aus der Hand zu essen.

»Wohl bekomm´s. Wir haben eine neue Leiche reinbekommen. Männlich, weiß, Mitte 50, wurde von einem Nachbarn gefunden und hat sicher schon ein paar Tage vor sich hin oxidiert. Drüben im Osten in einem Motel.«

»Und was macht die für uns interessant?«, fragte er ihn, während sie nebeneinander den Korridor hinuntergingen.

»Dem Kerl wurde geschmeidig sein Gemächt abgeschnitten. Der Rechtsmediziner meldet sich später, ob er daran verblutet ist oder vorher schon dahingeschieden war.«

»Hat er eine Vermutung?« Ted zuckte mit den Schultern und lächelte einer Kollegin zu, die ihnen entgegenkam. Sie erwiderte es, was ihn dazu veranlasste, ihr noch einen Blick hinterherzuwerfen, als sie an ihnen vorbeigegangen war.

»Du weißt doch, wie diese Erbsenzähler sind. Er würde nur Vermutungen anstellen, wenn die Fakten keine Alternativen zuließen. Bis dahin müssten wir uns gedulden. Die Vorschriften und bla bla bla.« Ja, das wusste Miller genau, doch gab er die Hoffnung nicht auf, vielleicht mal von den Pathologen aus der Rechtsmedizin überrascht zu werden. Aber wir werden es schon früh genug erfahren, dachte er sich weiter. Denn trotz des Personalengpasses in seiner Abteilung – immer mehr Cops wurden zur Bekämpfung der Überhand nehmenden Bandenkriminalität in der Stadt aus verschiedenen Dezernaten abgezogen und auch Miller musste seit Monaten auf zwei erfahrene Kollegen verzichten – hatten sie eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote aufzuweisen. Seine geliebte Heimatstadt Chicago konnte sich traurigerweise damit rühmen, mit eine der höchsten Verbrechensraten in den Staaten zu beklagen. Es war wie mit dem Kopf der Medusa: Nach jeder aufgeklärten Straftat wurden analog zum abgeschlagenen Schlangenkopf zwei neue gemeldet. Doch aufzugeben und die Metropole kampflos den Banden zu überlassen, war für Miller keine Option. Nicht heute und auch nicht morgen.

»Sei´s drum. Hat die Spurensicherung was für uns?«

»Nein«, antwortete Ted knapp und schob hinterher: »Die sind gerade erst am Tatort fertig.«

»Dann gucken wir uns dort doch mal um.« Miller bewegte sich schon in Richtung des Treppenhauses, da hielt ihn Ted am Oberarm fest und blickte auf das Hemd seines Kollegen.

»Willst du nicht erst deine Wunde verarzten lassen?«

»Ach scheiße, ja.« Den verdammten Ketchupfleck hatte er bereits verdrängt. Er kehrte um und ging in sein Büro. Eine Minute später folgte Ted und warf ihm ein frisches Hemd entgegen.

»Du hast doch eh keines hier, das sollte dir passen«, sagte er grinsend, was Miller mit einem grenzdebilen Lächeln beantwortete. Binnen Sekunden hatte er sich umgezogen und zehn Minuten später verließen sie mit dem Dienstwagen die Tiefgarage des CPD.

***

Seit Stunden hatte Rachel online in öffentlich zugänglichen, städtischen Archiven recherchiert und auf einschlägigen Internetseiten nach einem passenden Foto gesucht, das ihren morgigen Artikel ein klein wenig aufwerten würde. Vorausgesetzt, Forrester würde ihn durchwinken, was er hin und wieder tat, wenn sie die Zeitung etwas auffüllen mussten. Vielleicht ja auch diesmal. Und selbst, wenn er ihn nicht genehmigen würde, hatte sie außer einer Viertelstunde für die Suche nichts verloren. Sie hörte, wie sich jemand dem Schreibtisch näherte.

»Hi Rachel«, begrüßte sie der aus Dallas stammende Billy mit seinem breiten, texanischen Akzent und setzte dabei sein berühmtes J. R. Ewing-Gedächtnisgrinsen auf. So bezeichnete er es jedenfalls. Doch niemand außer ihm selbst sah eine Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Schauspieler Larry Hagman.

»Hi, Billy, alles frisch?« Sie räumte ihre Arbeitsutensilien zusammen, damit er sich ausbreiten konnte.

»Jo.« Er stieß spielerisch mit seiner Hüfte gegen ihre und bahnte sich so den Weg zum Bürostuhl vor dem Rechner. »Ach, übrigens: Forrester will dich sprechen, bevor du gehst.« Rachels Herz machte einen Hüpfer. Hatte er es sich etwa doch überlegt? Da ihr Chef den letzten Bericht bereits abgenickt und von ihrer derzeitigen Arbeit noch nichts gesehen hatte, konnte es sich eigentlich nur um die Stelle von Andrews drehen. Und wenn er sie zu sich bestellte, dann sicher nicht, um ihr eine Absage zu erteilen. Das würde er im Vorbeigehen erledigen, damit er sich keinem Drama-Gespräch in seinem Büro aussetzen müsste. So jedenfalls lautete die Theorie, die sich innerhalb weniger Sekunden in ihrem Kopf manifestierte.

»Danke. Bis morgen«, sagte sie und klopfte ihm leicht auf die Schulter, bevor sie sich auf den Weg zu Forresters Büro machte.

Das Dienstzimmer des Chefredakteurs war lieblos eingerichtet. Einige Regalschränke teilten sich den Platz an den nackten Wänden mit einem Drucker, einem Kopierer und einem veralteten Wandkalender. Von Billy wusste sie, dass er aus dem Jahr stammte, in dem die Frau Forresters und seine Tochter bei einem Unfall ums Leben gekommen waren, und er es aus nostalgischen Gründen nicht über das Herz brachte, ihn abzunehmen oder durch einen aktuellen zu ersetzen. Der einzige persönliche Gegenstand im Büro war ein auf dem Schreibtisch aufgestelltes Foto, das die glückliche Familie Forrester zeigte. Und auch der Mr. Forrester von vor vier Jahren sah darauf zwar nicht unbedingt attraktiv, jedoch deutlich schlanker und zufriedener aus als heute. Doch Empathie stand bei Rachel gerade nicht hoch im Kurs: Zu sehr hatte sie mit ihren eigenen Problemen zu tun. Sie brauchte diesen Job unbedingt. Natürlich, sie konnte noch bis zum Wochenende ohne Strom klarkommen. Kalt zu duschen war nicht toll, ließ sich aber ertragen. Doch spätestens zum Wochenende würden die Akkus ihres Handys und des Diktiergerätes den Geist aufgeben und die Wäsche machte sich auch nicht von allein. Neue zu kaufen war angesichts ihrer prekären finanziellen Lage unmöglich. Mit dem Job von Andrews aber, den ihr Mr. Forrester gleich zusagen würde, wäre sie die meisten ihrer Sorgen los. Optimistisch, gut gelaunt und etwas angespannt trat sie ein. Forrester hatte den Kopf über eine Akte gesenkt und folgte mit dem Finger Zeile für Zeile dem Text, während er ihn lautlos las. Da er nicht hochschaute, räusperte sie sich nach einer halben Minute, worauf er abrupt mit dem Lesen aufhörte und sie über den Rand seiner Brille ansah.

»Was gibt´s, Callaghan?« Rachels Lächeln gefror. Will der mich verarschen?

»Billy sagte mir, dass Sie mich sprechen wollten. Geht sicher um die Stelle«, erwiderte sie ernüchtert, denn der Glaube daran war soeben erloschen.

»Die von Andrews? Nein, die bekommt Jones.« Sie hatte ihrem Boss gegenüber nie angemerkt, dass sie chronisch knapp bei Kasse war, und es ging ihn auch nichts an. Dass er sie jedoch einbestellte, nur um ihr einen mitzugeben, sie demonstrativ auflaufen zu lassen, aktivierte das Adrenalin in ihrer Blutbahn. Sie war hin- und hergerissen, ob sie ihm den halbfertigen Bericht auf den Schreibtisch werfen und mit lautem Türknallen einen theatralischen Abgang hinlegen oder ihre Faust inmitten seines teigigen Gesichts parken sollte. Sie entschied sich für einen anderen Weg.

»Und warum sollte ich nun antanzen?«, sagte sie schnippisch und bemühte sich gar nicht darum, ihren Unmut zu verbergen. Forrester schien davon wenig beeindruckt, seine Miene zeigte jedenfalls keine Veränderung. Er schaute von ihr zu seinem Notizblock, der neben einem antiquierten Tischtelefon mit Wählscheibe lag, riss den obersten Zettel ab und hielt ihn ihr entgegen. Was soll das denn jetzt, will der ein Spielchen mit dir treiben? Sie trat auf ihn zu, nahm das Papier und warf einen Blick darauf. Smith & Goldstein hatte er darauf gekritzelt. Der zweite Name war unterstrichen, darunter eine Handynummer notiert.

»Die haben vorhin angerufen und sich nach Ihnen erkundigt. Mr. Goldstein hat nicht genau gesagt, worum es ging, aber er hätte einen lukrativen Auftrag für Sie. Nur für Sie.« Rachel schaute perplex vom Zettel zu Forrester und wieder zurück.

»Wer sind Smith & Goldstein und worum genau geht es?