19,99 €

Mehr erfahren.

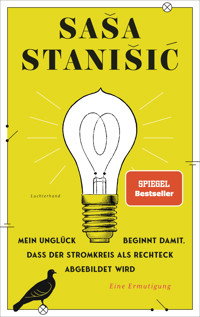

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Reden gegen das Nichtstun. Gehaltene und ungehaltene.

Hilft ja nix: Wir müssen den Härten und dem Leid der Menschen etwas entgegensetzen. Krieg, Armut, Faschismus, was alles noch. Jeder kann was tun, jeder. Was geben, wo helfen, so was. Verantwortung übernehmen. Wenn schon alles den Bach runtergeht, dann wenigstens in Würde, verdammte Axt.

Auf Literatur setzt kaum noch jemand ernsthaft und das nicht erst, seit Handys. Trotzdem hast du grad ein Buch in der Hand und überlegst, ob du es kaufen sollst. Es sind Reden drin. Findest du bescheuert, weil Reden hält man und basta.

Versteh ich. Hier trotzdem eine Liste, was du verpassen würdest:

* So circa zwanzig Mal das Wort „unwahrscheinlich“.

* Meinen Großonkel Stevo, der Ende 1990 sechs Richtige im Lotto erriet und direkt ertrank (gemeinsam mit einem Trompeter).

* Einen Stuhl in einem Hinterhof.

* Sprache, Mut, Zauberei.

* Thomas Bernhard (lebend).

* Eine Ringeltaube (tot).

* Den Satz: „Das Gegenteil von Tod ist Tun“.

* Mich, wie ich eine Häkelnadel in eine Steckdose -

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Hilft ja nix: Wir müssen den Härten und dem Leid der Menschen etwas entgegensetzen. Krieg, Armut, Faschismus, was alles noch. Jeder kann was tun, jeder. Was geben, wo helfen, so was. Verantwortung übernehmen. Wenn schon alles den Bach runtergeht, dann wenigstens in Würde, verdammte Axt.

Auf Literatur setzt kaum noch jemand ernsthaft und das nicht erst, seit Handys. Trotzdem hast du grad ein Buch in der Hand und überlegst, ob du es kaufen sollst. Es sind Reden drin. Findest du bescheuert, weil Reden hält man und basta.

Versteh ich. Hier trotzdem eine Liste, was du verpassen würdest:

• So circa zwanzig Mal das Wort »unwahrscheinlich«.

• Meinen Großonkel Stevo, der Ende 1990 sechs Richtige im Lotto erriet und direkt ertrank (gemeinsam mit einem Trompeter).

• Einen Stuhl in einem Hinterhof.

• Sprache, Mut, Zauberei.

• Thomas Bernhard (lebend).

• Eine Ringeltaube (tot).

• Den Satz: »Das Gegenteil von Tod ist Tun«.

• Mich, wie ich eine Häkelnadel in eine Steckdose –

Zum Autor

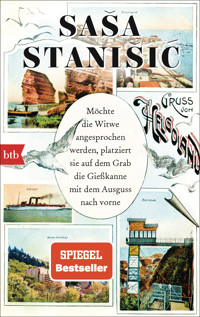

Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad (Jugoslawien) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Seine Werke wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und viele Male ausgezeichnet. Saša Stanišić lebt und arbeitet in Hamburg.

Saša Stanišić

Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird

Eine Ermutigung

Luchterhand

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Umschlaggestaltung: buxdesign | München

Collage: Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von Mauritius/Kohl-Illustration/Alamy Stock Photo

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-34044-5V001

www.luchterhand-literaturverlag.de

facebook.com/luchterhandverlag

Mir sind Menschen, die sich engagieren, lieber als engagierte Literatur.

Albert Camus

INHALT

Was tun: Reden?

Rede an die Jugend: Mein Strom

Genossin Rozalija Mimić

Recherche

Bedrängnisse anderer

Die Weinprobe

Es gibt kein Wort für alle Wörter

Was musiziert ein Literaturhaus?

Dieser Stuhl

Sprache, Mut, Zauberei

WAS TUN: REDEN?

Die Rede ist ein performatives Genre mit dem Charakter einer Produktwerbung, aber für eine Idee. Der Redner teilt die Idee öffentlich mit, weil deren Inhalt ihm nicht nur für sich selbst wichtig ist. Und weil er Geld, gelegentlich, dafür kriegt. Das Ziel einer Rede muss sein, dass das Publikum nicht nur die Häppchen im Foyer, sondern auch die Idee geschluckt hat und ermutigt wurde, sie weiter zu verbreiten, sich gar um ihre Umsetzung zu bemühen.

Der Redner formuliert prägnant und ein bisschen lustig, weil wer lacht, der guckt nicht heimlich aufs Handy. Gelegentlich nimmt er improvisierend Bezug auf die Begebenheiten im Saal, da freuen sich dann alle.

Die Rede argumentiert anschaulich, die Rede übertreibt übermäßig, die Rede alliteriert, die Rede lässt Emotionen zu.

Der Redner tritt gestenreich auf und im Stehen. Er trägt Hose, Hemd und Pullunder.

Nach dem Vortrag liegt der Redner in seinem Hotelzimmer, guckt RTL bis tief in die Nacht und schläft unruhig ein.

REDE AN DIE JUGEND: MEIN STROM

Rede anlässlich der Verleihung des Weilheimer Literaturpreises 2020, die Jury besteht aus Schülern des Gymnasiums Weilheim

ICHVERSTEHENICHT, wie der Ellenbogen funktioniert. Ich verstehe Schwarze Löcher nicht und warum der Satz, den ich gerade tippe, auf dem Bildschirm erscheint.

Ich verstehe nicht, wie uns, angesichts der Zeit, die wir auf diesem Planeten hatten, um ihn als das zu begreifen, was er ist – alternativlos –, nicht gelingt, ihn besser zu schützen und als Lebensgrundlage zu erhalten. Genauso wenig verstehe ich, warum es uns nicht gelingt, die Verteilung von Macht und Ressourcen gerechter zu gestalten und Ungleichheit zu beenden. Dreizehn Millionen Menschen in Deutschland leben – Stand April 2025 – unterhalb der Armutsgrenze, wie kann das sein?

Ich verstehe nicht, warum Menschen menschenfeindlich handeln. Oder warum wir nach allem, was wir wissen und erleben mussten, immer noch Rassisten in Regierungen wählen, ich verstehe das nicht.

Ich verstehe Krieg nicht.

Und ich verstehe Strom nicht. Schon die Vorstellung von Elektronen, die durch Leitungen kriechen, sich unaufhörlich bewegen, wenn man sie lässt, und das macht dann, dass man RTL gucken kann, überfordert mich.

Mein einziges konkretes Bild von Strom ist ein abstraktes: die schematische Darstellung eines einfachen Stromkreises aus dem Schulbuch – als Rechteck. Die Seiten sind Leitungen, da ballern die Elektronen durch. Zwei Striche stellen die Spannungsquelle dar, eine Batterie etwa. Der Schalter sieht aus wie die Tür im Grundriss einer Wohnung und funktioniert auch wie eine Tür, bloß ist es beim Schalter so, dass der den Stromkreis »zumachen« muss, damit der Strom fließen kann.

Die letzte wichtige Komponente ist der Stromverbraucher. Seinetwegen macht man das ganze Theater. Im Verbraucher wird elektrische Energie in etwas anderes umgewandelt. In Hitze und Rumgeknete zum Beispiel für einen Brotbackautomaten. In der schematischen Darstellung ist da aber nie ein Brotbackautomat zu sehen, sondern eigentlich immer eine Glühbirne.

Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird, was soll das? Das unnötig Paradoxe bleibt auch noch unverfroren unkommentiert, das macht mich fertig, es hat mich schon in der Schule fertiggemacht. Als ich meinen Physiklehrer damals fragte, ob ihn das nicht störe, erwiderte der, er verstehe die Frage nicht. Es handele sich doch bloß um eine vereinfachte Veranschaulichung, die uns helfen solle, die Sache zu verstehen, was ich wiederum nicht verstehen wollte, denn ich empfand die Abstraktion ja gerade nicht als vereinfachend und die Veranschaulichung als abwegig. Das sagte ich auch, und Fatih, mein Sitznachbar, stimmte mir zu. Plötzlich wollte die halbe Klasse lieber über die Diskrepanz zwischen Ding und Darstellung reden als über R und U und I, was, angesichts der Zeit, die wir damit statt mit Strom verbrachten, ein wenig dazu beigetragen haben mag, dass ich Strom nicht verstehe.

An manchen Tagen habe ich mich besser im Griff. Gerade finde ich Kreise, die keine Rechtecke sind, komplett öde. Versprechen, die sich nicht erfüllen, sind anstrengend, aber nicht uninteressant. Jemand ruft: »Schneeballschlacht!«, und holt mit einem Hokkaidokürbis aus.

Ich hatte eigentlich einen guten Physiklehrer. Wir haben ihn nicht mit Sachen beworfen, und er uns auch nicht. Meine Note, als das Thema Strom drankam, war vermutlich eine Drei. In Physik hatte ich selten etwas anderes. Und da siehst du mal: Man kann in der Schule okaye Noten kriegen, auch wenn man etwas nicht wirklich versteht.

Dennoch werde ich versuchen, mit Hilfe von Strom etwas zu erklären. Ich werde also von einer Sache sprechen, die ich nicht wirklich verstehe, und eine andere meinen, die ich eigentlich auch nicht wirklich verstehe, Schriftsteller machen so was oft.

Jetzt direkt werde ich den Satz schreiben: Eine Biografie ist ein System aus Stromkreisen.

Und jetzt werde ich Beispielstromkreise aufzählen:

Gene sind ein Stromkreis. Eltern sind einer. Ohne Eltern aufwachsen aber auch. Erziehung ist Stromkreis, genauso wie die Finanzen der Familie. Überhaupt: Familie. Und mittendrin, als Spannungsquelle, die Geschichten von Oma und Opa. Was sie erzählen (und was nicht). Oder auch wie sich dieser Onkel benimmt, du weißt schon, wenn er einen intus hat.

Talent ist ein Stromkreis, wenn du es ausleben kannst.

Hobbys bilden Stromkreise. Neulich habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der durch Europa reist auf der Suche nach spannenden Stuhlbeinen. Er liebt Stuhlbeine sehr, Stuhlbeine sind seine Spannungsquelle.

Die Schule ist fließender Strom, mit guten und weniger guten Lehrkräften als Schalter oder Widerstände.

Abseits der Schule kann die Spannung auch davon kommen, in welche politische Richtung die Feuerwehrjugend im Dorf so driftet.

Schon sirrt und knistert es: Pubertät! Ein instabiler Stromkreis, ein Wechselstrom der Launen. Der Körper kribbelt, Gefühle überhitzen, Stimmungsschwankungen sind Spannungsschwankungen. Hormone machen, was Hormone machen – Sicherungen fliegen, Kurzschluss! Wie strapaziös, wie schön!

Langsam dämmert einem, wer man sein will und wie. Identität, Geschlecht, Geschlechter. Dazu Freundschaften als Stromkreise, verdammt wichtige dazu, natürlich.

Und die Liebe, ach, die Liebe. Man liebt und hofft, dass der Kreis sich schließt, dass eine Verbindung entsteht, in der Strom fließt, hin und zurück: Man wird geliebt.

Das Altern ist ein Stromkreis, dieser Körper.

Der Tod? Irgendwie auch. Wie wir geboren werden, können wir nicht wählen. Aber wie wir sterben, das hat Variablen, die beeinflussbar sind. Leider auch von anderen.

Elektrischer Strom fließt nur in geschlossenen Kreisen. Die Elektronen unserer Biografie bewegen sich bestenfalls frei und selbstbestimmt.

Wir brauchen jedenfalls viel Energie, um all unsere Stromverbraucher ordentlich zu versorgen: die unzähligen kleinen und großen Anforderungen des Lebens. Je nach körperlicher und geistiger Verfassung ist dabei für manche bereits das Aufstehen ein Kraftakt. Andere wollen ein ungelöstes mathematisches Problem knacken, wieder andere den Weltrekord an gegessenen Würsten aufstellen.

Oft finden wir die Spannungsquellen für all das in uns selbst. Der Körper versorgt uns mit Kraft, Geschick, Gesundheit. Wir sind motiviert und ausgeschlafen, haben Ressourcen und Fähigkeiten, um das Ziel zu erreichen – erreichen das Ziel.

Meist braucht es zusätzlich externe Spannungsquellen. Begegnungen prägen, Erfahrungen bewegen uns. Die Umwelt lässt uns aktiv werden. Kunst inspiriert uns, selbst Kunst zu schaffen. Und manchmal reicht auch schon die Frage eines Kindes, um Dinosaurier-Experte zu werden. Auch Deadlines sind ganz gute Batterien, für mich jedenfalls. Kohle kommt selten ungelegen.

Vieles kann überhaupt nur gelingen, wenn andere Menschen einen Schalter umlegen. Mit ihrem guten Willen etwa, der helfenden Hand, oder auch der Erlaubnis von so einem Jürgen, seinen Garten betreten zu dürfen, damit man mit dem Metalldetektor bei seiner Hecke den römischen Schatz finden kann, aber Jürgen sagt, du darfst hier nicht rein, hau ab, wie siehst du überhaupt aus mit den langen Haaren?

Diese Menschen sind in der Hierarchie häufig höhergestellt, besitzen mehr Macht und Einfluss oder einfach einen Führerschein. Manche von ihnen handeln kooperativ oder wenigstens fair, andere vermieten ihre Wohnung lieber an Familie Schmidt als an Familie Kovačević. Vorurteile sind Widerstände im System, die den Strom bremsen. Das Andere –Nationalität, Hautfarbe – wird als Makel gesehen.

Auch in globalen Stromkreisen brennt das Licht nicht für alle gleich stark. An den Rändern der EU werden Menschen nicht nur übersehen, sondern systematisch abgedrängt. Statt Lebensläufe schützt man Grenzverläufe. Ein milizenhafter Apparat, auch von Deutschland gestützt, kappt die Stromkreise Schutzbedürftiger, die vor Krieg, Armut oder Klimakatastrophen fliehen. Ihnen wird das sichere Leben verwehrt, selbstverständlich ist nicht einmal mehr das Recht auf Asyl.

Ich verliere mich in Bildern – es geht um Menschen, die man im 21. Jahrhundert erfrieren und ertrinken lässt, während wir unsere unsere Demokratie und unseren Wohlstand feiern. Was ist eine Demokratie wert, wenn sie die Schwachen, die Gefährdeten, die Mittellosen im Stich lässt? Und viele von ihnen machen sich gerade deswegen auf den Weg, weil unser Wohlstand auf ihrer Ausbeutung thront.

Auf krummen Handelspraktiken, die billige Agrarüberschüsse aus Europa und den USA in den globalen Süden kippen und so die lokalen Märkte zerstören und Bauern in Armut treiben.

Auf Kakaobohnen, von Kinderhänden in Westafrika gepflückt, damit unsere Schokolade billig bleibt.

Auf Rohstoffdeals, bei denen europäische Konzerne Landrechte ohne Zustimmung lokaler Gemeinschaften erwerben, als hätten sie immer noch die Kolonialherrschaft inne.

Das Kleid für einen Opernabend: In Bangladesch näht es eine Frau für 1,90 Euro am Tag, ihre Schicht dauert vierzehn Stunden, das Baby schläft auf dem Hallenboden.

Und ich könnte jetzt in meiner Trading-App auf fallende Weizenpreise wetten, während in Somalia 1,5 Millionen Menschen an akuter Mangelernährung leiden und im Kongo 40 000 Kinder in Kobaltminen unterwegs sind, damit mein Handy läuft – wie geht es meinen Apple-Aktien überhaupt?

Wir lieben, wir kämpfen – wir werden nicht geliebt, wir verlieren. Wir haben Rücken, wir sind kein Brotbackautomat. Schicksalsschläge sind Kurzschlüsse, Chancen werden verpasst, der Strom kann nicht immer fließen. Jemand hat diesen Text geschrieben, jemand liest ihn. Euer Stromkreis und mein Stromkreis sind durch Sprache gekoppelt.

Ich verstehe Strom nicht.

Ich verstehe aber einiges von dem, das mich angetrieben hat, mich vorangebracht und fast umgebracht. Das ist mein Strom, davon möchte ich erzählen, möchte euch am eigenen Beispiel zeigen – eine hilflose Geste, ich kenne euch gar nicht – was ein Leben prägen kann, vielleicht sogar prägen soll.

Entstanden ist eine Liste über das Glück. Und damit vor allem über Menschen, die oft der Grund für das Glück waren. Ohne sie und ihr Wohlwollen wären einige Stromkreise in den schwierigen Phasen meines Lebens vermutlich unterbrochen worden. Sie haben es mir leicht gemacht, sie haben an mich geglaubt und mir Halt gegeben – ich kam gut voran, ich war oft froh, ich lernte Fugen von Johann Sebastian Bach auf der Gitarre zu spielen.

Eltern, sofern anwesend und fähig, bilden den zentralen Stromkreis unserer Kindheit. Ihre Werte und Wertungen, ihr Ja und Nein, ihre Sorgen und Fürsorge sowie ihr Talent, die andere Socke zu finden, das sind Spannungsquellen für unser Reiferwerden, fürs Erlernen von so vielen Dingen, von Disziplin über Empathie bis hin zum richtigen Weg, die Spülmaschine einzuräumen. Mit ihrer Liebe, der uns geschenkten Zeit und Aufmerksamkeit, tragen Eltern idealerweise selbstlos dazu bei, dass wir selbstständig werden. Noch später – bei mir: jetzt – verändern die Rollen sich. Im Alter schwindende Energie der Eltern braucht unsere Energie: Wir kümmern uns, wir sagen Dank, wir rufen auch mal einfach so an einem Dienstagabend an. Und wir nehmen Abschied.

Meine Eltern hielten großen Krisen gut stand. Im Krieg, indem sie pragmatisch handelten und für unsere rechtzeitige Flucht sorgten. Nach der Flucht in Deutschland, indem sie sich gegen das Prekäre stemmten, die Müdigkeiten, so gut es ging, ignorierten, und Unsicherheiten schlichtweg aushielten.

Die Nebeneffekte der Krisen hielten sie von mir fern. Sie erlaubten mir viel und unterstützten mich selbstlos. Kamen sie am Abend abgekämpft von der Schufterei nach Hause, fanden sie immer noch Zeit, mir von ihrem Tag zu erzählen und mich nach meinem zu fragen, und immer wieder auch danach, ob mir etwas fehlt.

Auf sich selbst zu achten, großzügige Wünsche zu haben, war ihnen kaum möglich: nicht auf den Baustellen, nicht in der Großwäscherei, nicht angesichts der Ungewissheiten von Aufenthalt, Geld, Wohnsituation. Auch nicht nach Briefen von Ämtern, die sie sprachlich zwar irgendwann verstanden, aber emotional niemals begreifen konnten.

Als ich mich für ein Studium der Literaturwissenschaft entschied, wollten sie nicht wissen, wie man damit Geld verdienen soll (eine komplett berechtigte Frage), oder warum mich Literatur interessierte. Das wussten sie schon, und wie schön das doch ist, wenn deine Eltern wissen, was du liebst. Sie wollten, dass ich damit glücklich werde, und fragten, wie teuer das Studium wohl sein würde, wie hoch meine Ausgaben, weil sie mich kaum würden unterstützen können.

Am Tag, an dem sie Deutschland in Richtung der USA verließen, um der Abschiebung zuvorzukommen, gaben sie mir einen kleinen Karton. Darin war ein Heft mit den Rezepten meiner Lieblingsgerichte, ein gerahmtes Foto von uns dreien beim Schlittenfahren in Bosnien und in guten Zeiten sowie eine halbe Packung gemahlenen Kaffees, den sie vor der Abreise nicht verbraucht hatten. Ich kochte das eine oder das andere Rezept nach, ernährte mich aber im Grunde nahezu ausschließlich von Käsetoast, und ich begann, Kaffee zu trinken.

Über meinen ersten Deutschlehrer in Heidelberg habe ich schon oft geschrieben. Wie er sich in seinen Pausen für mich und meine Geschichten Zeit nahm und nicht über meine miese Rechtschreibung mit mir sprechen wollte, sondern über meine Themen: erinnerte Schüsse in der Nacht, Heimweh am Tage. Er spornte mich an, mehr zu schreiben, legte den Schalter bei mir um: meine Geschichten begannen zu fließen zum ersten Mal – auf Deutsch.

In einer dieser Geschichten klettert ein Junge auf einen Kirschbaum und verbringt dort den halben Tag. Er isst die Früchte, liest ein Buch, dann springt er runter und schlägt sich die Knie blutig.

Der Kirschbaum wuchs in unserem Garten in Bosnien. Er trug die weichsten Blüten, er war die Spannungsquelle für meinen Klettermut und meine leckersten Bauchschmerzen, für Schürfwunden, auf die ich stolz war, und eines Morgens tauchte im Garten ein Mann mit Motorsäge auf und wollte den Kirschbaum fällen. Sein Trainingsanzug war grau mit baumelnden Schnüren.

Man hatte mir nicht Bescheid gesagt, hatte mich nicht nach meinem Standpunkt gefragt. Ich schrie bitterlich. Vater sperrte mich auf mein Zimmer, damit der Mann mit der Säge sich konzentrieren konnte. Ich öffnete das Fenster und schrie, während er sägte, weiter, mindestens eine halbe Stunde.

Ich wusste: Die Nachbarn hatten sich beschwert, unsere Wurzeln würden ihren Gehweg ausbuchten und sich durch den Boden ihres Schuppens drücken.

Der Mann war fertig und trank auf dem Stamm mit meinem Vater einen Kaffee. Ich überhäufte ihn mit Flüchen. Ich drohte, seinem Auto oder Fahrrad etwas Drakonisches anzutun, falls er ein Auto hatte oder ein Fahrrad, ich war acht Jahre alt.

Der Mann ignorierte mein Geschrei und zersägte den Stamm in Stücke. Anschließend legte er die Wurzeln frei, wohl um auch die zu beseitigen. Das machte mich komplett rasend. Ein Gedanke, so fremd wie heftig, ergriff Besitz von mir: Ich wollte ihm wehtun.

Auf die Schnelle fand ich meine Vogelpfeife dafür am geeignetsten. So ein kleines Tonding in Gestalt eines Spatzen war das: Wasser rein, pusten, Gezwitscher. Es war Vater gewesen, der mir die Pfeife im Sommerurlaub geschenkt hatte, und weil er das Unrecht heute zuließ, passte es ja, dass ich den Kopf des Sägemannes zerdeppern würde und Vaters blödes Geschenk.

Ich rief, dass ich aufs Klo musste, und rannte, als Vater die Tür öffnete, an ihm vorbei in den Garten. Ich fluchte und schrie, die Pfeife zum Werfen bereit. Der Mann sah mich, die Säge in der Hand, belustigt an, in seinem lächerlichen, aber bestimmt gemütlichen Trainingsanzug. Ich zögerte: Er hatte keine Angst. Da packte Vater mich schon von hinten und zog mich ins Haus zurück, wo ich, durch meine Schreie, eine ganze Weile die Säge hören konnte.

Ein Junge mit dem Spitznamen Kule, der mir mein erstes Fahrrad klaut. Wie er vor meinen Augen aufsteigt und herausfordernd langsam davonfährt. Wie ich nichts sage, ihm nicht hinterherlaufe. Wie ich denke: ein Scherz, Kule kommt bestimmt gleich wieder.

Kule kam nicht wieder.

Ich stand herum. Neues Fahrrad, gleich weg. Die Scham fasste mir ins Gesicht: Wie soll ich das jetzt meinen Eltern erklären? Das Fahrrad fährt voll gut, ich habs übrigens verloren?

Verloren? Ich hatte also schon beschlossen zu lügen. Zugeben, dass es Kule geklaut hatte, konnte ich nicht.

Warum eigentlich nicht? Kule war älter als ich, ich fand ihn cool, er war wild und laut und klaute also Fahrräder.

Man munkelte, Kule hörte Rockmusik!

Und was, wenn ich sagte, ein unbekannter Jugendlicher hätte es mir entrissen? Um dann zur Polizei gehen zu müssen usw.? Nein. Ohne das neue Fahrrad nach Hause, das kam nicht infrage. Außerdem: Wie sollte das überhaupt gehen, ein Fahrrad verlieren?