11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

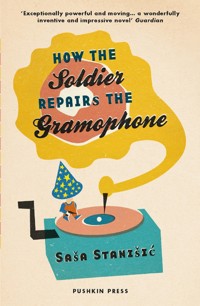

Als der Bürgerkrieg in den 90er Jahren Bosnien heimsucht, flieht der junge Aleksandar mit seinen Eltern in den Westen. Rastlos neugierig erobert er sich das fremde Deutschland und erzählt mit unbändiger Lust die irrwitzigen Geschichten von damals, von der großen Familie und den kuriosen Begebenheiten im kleinen Višegrad. Aleksandar fabuliert sich die Angst weg und "die Zeit, als alles gut war" wieder herbei.

Aleksandar wächst in der kleinen bosnischen Stadt Višegrad auf. Sein größtes Talent ist das Erfinden von Geschichten: Er denkt gar nicht daran, sich an die Themen der Schulaufsätze zu halten, viel zu verrückt sind die Erntefeste bei seinen Urgroßeltern, viel zu packend die Amokläufe betrogener Ehemänner und viel zu unglaublich die Geständnisse des Flusses Drina. Als der Krieg mit grausamer Wucht über Višegrad hereinbricht, hält die Welt, wie Aleksandar sie kannte, der Gewalt nicht stand, und die Familie muss fliehen. In der Fremde eines westlichen Landes erweist sich Aleksandars Fabulierlust als lebenswichtig: Denn so gelingt es ihm, sich an diesem merkwürdigen Ort namens Deutschland zurechtzufinden und sich eine Heimat zu erzählen. Seinen Opa konnte er damals nicht wieder lebendig zaubern, jetzt hat er einen Zauberstab, der tatsächlich funktioniert: seine Phantasie holt das Verlorene wieder zurück. Als der erwachsene Aleksandar in die Stadt seiner Kindheit zurückkehrt, muss sich allerdings erst zeigen, ob seine Fabulierkunst auch der Nachkriegsrealität Bosniens standhält.

Mit "Wie der Soldat das Grammofon repariert" hat Sasa Stanisic einen überbordenden, verschwenderischen, burlesken und tragikomischen Roman über eine außergewöhnliche Kindheit unter außergewöhnlichen Umständen geschrieben, über den brutalen Verlust des Vertrauten und über das unzerstörbare Vertrauen in das Erzählen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2006 by Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Covergestaltung: semper smile, München, nach einem Umschlagentwurf von R.M.E Eschlbeck, München

Umschlagfoto: Meredeith Heuer / Photonica / Getty Images (Mitte), Jan Stromme / Photonica / Getty Images (Hintergrund)

Satz: Greiner & Reichel, Köln

MM - Herstellung: SK

ISBN 978-3-641-01543-5V005

www.btb-verlag.de

Saša Stanišić

Wie der Soldat das Grammofon repariert

Roman

btb

Für meine Eltern | Mojim roditeljima

Wie lange ein Herzstillstand für hundert Meter braucht, wie schwer ein Spinnenleben wiegt, warum mein Trauriger an den grausamen Fluss schreibt und was der Chefgenosse des Unfertigen als Zauberer draufhat

O pa Slavko maß meinen Kopf mit Omas Wäschestrick aus, ich bekam einen Zauberhut, einen spitzen Zauberhut aus Kartonpapier, und Opa Slavko sagte: eigentlich bin ich noch zu jung für so einen Quatsch und du schon zu alt.

Ich bekam einen Zauberhut mit gelben und blauen Sternen, sie zogen gelbe und blaue Schweife, dazu schnippelte ich eine kleine Mondsichel und zwei Dreiecksraketen aus, eine flog Gagarin, die andere Opa Slavko.

Opa, mit dem Hut lasse ich mich nirgendwo blicken!

Das will ich hoffen!

Am Morgen des Tages, an dessen Abend er starb, schnitzte mir Opa Slavko aus einem Ast den Zauberstab und sagte: im Hut und im Stab steckt eine Zauberkraft, trägst du den Hut und schwingst du den Stab, wirst du der mächtigste Fähigkeitenzauberer der blockfreien Staaten sein. Vieles wirst du revolutionieren können, solange es mit den Ideen von Tito konform geht und in Übereinstimmung mit den Statuten des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens steht.

Ich zweifelte an der Zauberei, aber ich hatte keine Zweifel an meinem Opa. Die wertvollste Gabe ist die Erfindung, der größte Reichtum die Fantasie. Merk dir das, Aleksandar, sagte Opa ernst, als er mir den Hut aufsetzte, merk dir das und denk dir die Welt schöner aus. Er übergab mir den Stab. Ich zweifelte an nichts mehr.

Es ist üblich, dass man hin und wieder wegen der Verstorbenen traurig wird. Bei uns findet das statt, wenn Sonntag, Regen, Kaffee und Oma Katarina zusammenkommen. Oma schlürft dann aus ihrer Lieblingstasse, der weißen mit dem Sprung im Griff, weint und erinnert sich an alle Toten und an die guten Dinge, die sie gemacht haben, bevor ihnen das Sterben dazwischenkam. Heute sind Familie und Freunde bei Oma, weil wir uns an Opa Slavko erinnern, der seit zwei Tagen vorläufig tot ist, so lange, bis ich meinen Zauberstab und meinen Hut wiederfinde.

Noch nicht gestorben in meiner Familie sind Mutter, Vater und Vaters Brüder – Onkel Bora und Onkel Miki. Nena Fatima, die Mutter meiner Mutter, hält sich noch gut, bei ihr sind nur die Ohren und die Zunge gestorben – sie ist taub wie eine Kanone und stumm wie Schneefall. Sagt man. Tante Gordana ist auch noch nicht gestorben, sie ist Onkel Boras Frau und schwanger. Tante Gordana, eine blonde Insel im dunklen Haarmeer unserer Familie, wird von allen Taifun genannt, weil sie viermal lebendiger lebt als normale Menschen und achtmal schneller läuft und vierzehnmal hektischer redet. Sie legt selbst die Strecke von der Kloschüssel zum Waschbecken im Sprint zurück und hat an der Ladenkasse alles ausgerechnet, bevor es die Kassiererin eintippen kann.

Alle sind wegen Opa Slavkos Tod zu Oma gekommen, reden aber über das Leben in Tante Taifuns Bauch. Niemand zweifelt daran, dass Tante ihr Baby spätestens am Sonntag, maximal am Montag bekommen wird, Monate zu früh, aber schon fertig wie im neunten. Ich schlage vor, das Baby Speedy Gonzales zu nennen. Tante Taifun schüttelt ihre blonden Locken: sindwirmexikaner? Wirdnmädchenkeinemaus! Emawirdsieheißen.

Und Slavko, fügt Onkel Bora leise hinzu, Slavko, wenn es ein Junge wird.

Groß und überall ist heute die Liebe für Opa Slavko, bei allen Schwarzangezogenen, die bei Oma Katarina Kaffee trinken und verstohlen zum Sofa sehen, auf dem Opa saß, als Carl Lewis in Tokio den Weltrekord aufstellte. Opa starb in 9,86 Sekunden, sein Herz lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Carl Lewis – das Herz stand still, und Carl raste wie ein Wahnsinniger. Opa keuchte, und Carl riss die Arme in die Luft und warf sich eine amerikanische Fahne über die Schultern.

Die Trauergäste bringen Pralinen und Würfelzucker mit, Cognac und Schnaps. Sie möchten Omas Trauer mit Süßem aufwiegen und trinken gegen ihre eigene an. Die männliche Trauer riecht nach Rasierwasser. Sie steht in kleinen Runden in der Küche und betrinkt sich. Die weibliche Trauer sitzt mit Oma um den Wohnzimmertisch, schlägt Namen für das neue Leben in Tante Taifuns Bauch vor, und diskutiert die gesündeste Schlafposition in den ersten Monaten. Als Opas Name fällt, schneiden die Frauen Kuchen und bieten sich gegenseitig die Stücke an. Sie zuckern den Kaffee und rühren ihn mit Löffeln um, die aussehen wie Spielzeugbesteck.

Immer loben Frauen Kuchen.

Ur-Oma Mileva und Ur-Opa Nikola sind nicht hier, weil ihr Sohn zu ihnen kommt, nach Veletovo, weil er in dem Dorf begraben werden soll, wo er geboren wurde. Was das miteinander zu tun hat, weiß ich nicht. Man müsste dort tot sein dürfen, wo man viel und gern am Leben war. Mein Vater unter unserem Keller, den er »das Atelier« nennt, und kaum je verlässt, unter seinen Leinwänden und seinen Pinseln. Oma egal wo, Hauptsache, die Nachbarinnen sind auch da und es gibt Kaffee und Pralinen. Ur-Oma und Ur-Opa unter ihrem Pflaumengarten in Veletovo. Wo war meine Mutter viel und gerne?

Opa Slavko in den besten Geschichten oder unter dem Parteibüro.

Noch zwei Tage halte ich es vielleicht ohne ihn aus, bis dahin werden meine Zauberutensilien schon noch auftauchen.

Ich freue mich darauf, Ur-Opa und Ur-Oma wieder zu sehen. Sie haben, seit ich darauf achte, nie süß gerochen und sind im Durchschnitt circa hundertfünfzig Jahre alt. Trotzdem sind sie am wenigsten gestorben und am meisten am Leben von allen in der Familie, ausgenommen Tante Taifun, aber sie gilt nicht, denn sie läuft nicht unter Menschen, sondern unter Naturkatastrophen und hat einen Propeller im Hintern. Sagt Onkel Bora manchmal und küsst den Rücken seiner Naturkatastrophe.

Onkel Bora wiegt so viel, wie meine Urgroßeltern alt sind.

Auch noch nicht gestorben in meiner Familie ist Oma Katarina, obwohl sie am Abend, an dem Opas großes Herz die schnellste Krankheit der Welt bekam, gewünscht und geklagt hatte: allein, was soll ich ohne dich, allein will ich nicht, Slavko, mein Slavko, wehe mir!

Mehr noch als vor Opas Tod fürchtete ich mich vor dieser großen, auf Knien rutschenden Trauer meiner Oma, allein, wie lebe ich jetzt allein! Oma schlug sich gegen die Brust und flehte darum, Opa zu toten Füßen, selbst nicht mehr am Leben zu sein. Ich atmete nur noch schnell, aber nicht mehr leicht. Oma war so schwach, dass es mir vorkam, als würde ihr Körper auf dem Boden ganz weich werden, weich und rund. Im Fernsehen sprang eine große Frau in den Sand und freute sich darüber. Zu Opas Füßen schrie Oma die Nachbarn herbei, sie knöpften sein Hemd auf, Opas Brille verrutschte, sein Mund hing schief – ich schnitt, wie immer, wenn ich nicht weiterwusste, kleine Dinge aus, mehr Sterne für meinen Zauberhut. Trotz der Angst und so kurz nach einem Sterben sah ich, dass Omas Porzellanhund auf dem Fernseher umgefallen war und dass die Teller mit den Fischgräten vom Abendessen immer noch auf der gehäkelten Tischdecke standen. Ich hörte jedes Wort der herumwuselnden Nachbarn, verstand alles trotz Omas Wimmern und Jaulen. Die zerrte an Opas Beinen, Opa rutschte vom Sofa nach vorne. Ich versteckte mich in der Ecke hinter dem Fernseher. Aber auch hinter tausend Fernsehern hätte ich mich nicht verstecken können vor Omas verzerrtem Gesicht, nicht vor dem verdrehten, vom Sofa abfallenden Opa, nicht vor dem Gedanken, dass meine Großeltern nie hässlicher waren als jetzt.

Ich hätte Oma gern die Hand auf den zitternden Rücken gelegt – ihre Bluse wäre nass vor Schweiß gewesen – und gesagt : Oma, nicht! Es wird alles gut! Opa ist doch in der Partei und die Partei befindet sich in Übereinstimmung mit den Statuten des Bundes der Kommunisten, ich finde bloß meinen Zauberstab gerade nicht. Es wird alles wieder gut, Oma.

Doch ihr trauriger Wahnsinn machte mich stumm. Je lauter sie sich wand, lasst mich!, desto mutloser wurde ich in meinem Versteck. Je mehr Nachbarn sich von Opa ab- und der Oma zuwandten, die Untröstliche trösten wollten, als verkauften sie ihr etwas, das sie nicht im Geringsten brauchte, desto panischer wehrte sie sich. Je mehr Tränen ihre Wangen, ihren Mund, ihr Klagen, ihr Kinn bedeckten wie Öl eine Pfanne, desto mehr Details schnitt ich aus dem Wohnzimmer: das Bücherregal mit Marx, Lenin, Kardelj, links unten »Das Kapital«, der Fischgeruch, die Zweige auf der Tapete, vier Gobelins an der Wand – spielende Kinder auf einer Dorfstraße, bunte Blumen in einer bunten Blumenvase, Schiff auf unruhiger See, Häuschen am Wald –, ein Foto von Tito und Gandhi, die sich mittig über Schiff und Häuschen die Hand geben, der Satz: Wie kriegen wir sie von ihm los?

Immer mehr Leute kamen hinzu, einer nahm dem anderen den Platz weg, als gelte es, etwas nachzuholen oder zumindest nichts mehr zu verpassen und in der Nähe zu einem Tod so lebendig wie möglich zu sein. Opas zu schneller Tod verärgerte die Nachbarn oder ließ sie schuldbewusst zu Boden sehen. Niemand hatte Opas Herz folgen können, auch Oma nicht, wehe mir, warum, warum, warum, Slavko. Teta Amela aus dem zweiten Stock sank nieder, jemand brüllte: Herz Jesu!, ein anderer verfluchte sofort Jesus’ Mutter und einige weitere Familienmitglieder noch dazu. Oma zerrte an Opas Hosenbeinen, schlug nach den beiden Sanitätern, die mit ihren Köfferchen im Wohnzimmer auftauchten, Hände weg!, schrie sie. Die Sanitäter trugen unter ihren Kitteln Holzfällerhemden und zogen Oma von Opas Beinen ab, als lösten sie eine Muschel vom Stein. Opa würde für Oma erst dann tot sein, wenn sie ihn loslässt. Sie ließ nicht los. Die Weißkittel horchten in Opas Brust, einer hielt ihm einen Spiegel vors Gesicht und sagte: nichts.

Ich schrie, dass Opa noch da sei, und dass sein Tod nicht konform mit den Zielen des Kommunistischen Bundes gehe. Aus dem Weg, meinen Zauberstab her und ich beweise es euch!

Niemand beachtete mich. Die Holzfäller-Sanitäter gruben in Opas Hemd und leuchteten mit einem Stift in sein Auge. Ich zog das Stromkabel, und der Fernseher verstummte. In der Ecke neben der Steckdose hingen lose Spinnwebenfäden. Um wie viel leichter als ein Menschentod wiegt ein Spinnentod? Welches tote Bein ihres Ehemannes umklammert die Spinnenfrau? Ich nahm mir vor, niemals wieder eine Spinne in eine Flasche einzusperren und langsam Wasser hineinlaufen zu lassen.

Wo war mein Zauberstab?

Ich weiß nicht, wie lange ich in der Ecke gestanden habe, bevor mich mein Vater am Arm fasste, als nehme er mich gefangen. Er übergab mich meiner Mutter, sie zerrte mich durch das Treppenhaus in den Hof. Die Luft roch nach Mirabellenmaische, auf dem Megdan brannten Feuer. Vom Megdan aus kann man fast die ganze Stadt sehen, vielleicht auch in den Hof vor dem großen Haus mit seinen fünf Stockwerken, für Višegrad schon ein Hochhaus, wo sich eine junge Frau mit langem schwarzen Haar und braunen Augen zu einem Jungen mit der gleichen Haarfarbe und den gleichen Mandelaugen beugte. Sie pustete ihm Strähnen aus der Stirn, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Was sie zu dem Jungen flüsterte, war auf dem Megdan nicht zu hören. Wahrscheinlich war auch nicht zu erkennen, dass der Junge, nachdem ihn die Frau umarmt und lange, lange fest gehalten hatte, nickte. So wie man nickt, wenn man etwas verspricht.

Am Abend des dritten Tages nach Opa Slavkos Tod sitze ich in der Küche und blättere Fotoalben durch. Ich nehme alle Fotos von Opa Slavko aus dem Album heraus, noch weiß ich nicht, was ich mit ihnen vorhabe. Im Hof legt sich unsere Kirsche mit dem Wind an, ein Sturm. Nachdem ich Opa Slavko die Fähigkeit gegeben haben werde, wieder zu leben, wird mein nächster Streich sein, uns allen die Fähigkeit zu geben, Geräusche festzuhalten. Wir werden den Wind in den Kirschblättern und das Rumoren des Donners und das nächtliche Hundebellen im Sommer in ein Album aus Tönen legen können. Und hier hacke ich Holz für den Kamin – so werden wir unser Leben aus Tönen stolz vorführen wie sonst die Bilder aus dem Adria-Urlaub. Kleine Geräusche wird man in der Faust tragen können. Meiner Mutter würde ich ihr Lachen der guten Tage über die Sorgen im Gesicht legen.

Die bräunlichen Fotos mit dem breiten, weißen Rand riechen nach Plastiktischdecken und zeigen Menschen mit komischen, nach unten breiter werdenden Hosen. Vor den Fassaden eines unfertigen Višegrads steht ein kleiner Mann in Bahnwärteruniform und sieht geradeaus, steif wie ein Soldat: Opa Rafik.

Opa Rafik, der Vater meiner Mutter, ist schon lange endgültig tot, er ist in der Drina ertrunken. Ich kannte ihn kaum, erinnere mich aber an ein Spiel mit ihm, ein einfaches Spiel. Opa Rafik zeigte auf etwas, und ich nannte davon den Namen, die Farbe und das Erste, was mir dazu einfiel. Er zeigte auf sein Taschenmesser, und ich sagte: Messer, grau und Lokomotive. Er zeigte auf einen Spatz, und ich sagte: Vogel, grau und Lokomotive. Opa Rafik zeigte durch das Fenster in die Nacht, und ich sagte: Träume, grau und Lokomotive, und Opa deckte mich zu und sagte: schlaf eisern.

Die Zeit meiner grauen Periode war die Zeit meiner Besuche beim Augenarzt, der nichts feststellte, außer, dass ich mir zu schnell Sachen merken konnte, zum Beispiel die Reihenfolge der kleinen und großen Buchstaben auf seinem Plakat. Frau Krsmanović, das müssen Sie ihm irgendwie austreiben, sagte der Arzt und verschrieb meiner Mutter Tropfen wegen ihrer immer geröteten Augen.

Vor Lokomotiven und Zügen fürchtete ich mich damals sehr. Opa Rafik hatte mich zu der stillgelegten Eisenbahn-Trasse mitgenommen, die abblätternde Farbe von der alten Lok gekratzt, ihr habt mir das Herz gebrochen, geflüstert und die schwarze Farbe zwischen den Handflächen zerrieben. Auf dem Nachhauseweg – Pflasterstein, grau, Lokomotive, meine Hand in seiner großen, mit scharfen Farbsplittern geschwärzten – beschloss ich aus Sorge um mein Herz, zu Zügen gut zu sein. Nur kamen ja schon lange keine mehr durch unsere Stadt. Einige Jahre später zeigte mir meine erste nicht erwiderte Liebe, Danijela mit dem sehr langen Haar, wie albern ich die ganze Zeit war, mein Herz vor Zugbruch zu schützen, wenn sie es doch sei, die mir die wirkliche Bedeutung von Herzbruch offenbaren würde.

Abblätternde Farbfetzen und das graue Spiel sind meine einzige Erinnerung an Opa Rafik, es sei denn, alte Fotos zählen als Erinnerungen. An Opa Rafik mangelt es überhaupt bei uns. So gern und so viel meine Familie beim Kaffee über sich und andere Familien und über die Toten bei sich und bei den anderen Familien erzählt, so selten wird dabei Opa Rafik bedacht. Nie sieht jemand in den Kaffeesatz und seufzt: ach, Rafik, mein Rafik, wenn du das erleben könntest! Nie mutmaßt jemand, was Opa Rafik zu irgendetwas sagen würde, sein Name fällt weder als Dank noch als Vorwurf.

Weniger am Leben als Opa Rafik kann kein Toter sein.

Die Toten haben es in ihrer Erde einsam genug, warum lässt man auch noch die Erinnerung an Opa Rafik vereinsamen?

Mutter kommt in die Küche und öffnet den Kühlschrank. Sie will Brote schmieren für die Arbeit, legt Butter und Käse auf den Tisch. Ich sehe in ihr Gesicht, suche darin Opa Rafiks Fotogesicht.

Mama, siehst du Opa Rafik ähnlich?, frage ich, als sie sich an den Tisch setzt und Brot auspackt. Sie schneidet die Tomate auf. Ich warte und stelle die Frage noch einmal, jetzt erst hält Mutter inne, Messerschneide auf der Tomate. Was für ein Opa war Opa Rafik?, frage ich weiter, warum spricht niemand über ihn? Wie soll ich jemals wissen, was für einen Opa ich hatte?

Mutter legt das Messer zur Seite und die Hände in den Schoß. Mutter hebt die Augen. Mutter sieht mich an.

Du hattest keinen Opa, Aleksandar, du hattest einen Traurigen. Der trauerte um seinen Fluss und seine Erde. Der kniete sich hin, kratzte in dieser seiner Erde, bis ihm die Fingernägel brachen und Blut kam. Der streichelte Gras und roch daran und weinte in die Grasbüschel wie das kleinste Kind – meine Erde, wie bist du mir getreten und jedem Gewicht ausgeliefert. Du hattest keinen Opa, einen Dummen hattest du. Der soff und soff. Der aß Erde, würgte Erde, kroch dann auf allen vieren ans Ufer, spülte sich mit dem Flusswasser den Mund aus. Wie liebte dein Trauriger seinen Fluss! Seinen Cognac – dein Dummer, der nur lieben konnte, was er unterjocht und gedemütigt sah. Der nur lieben konnte, wenn er soff und soff.

Drina, welch vernachlässigter Fluss, welch vergessenes Schön!, heulte er, wenn er aus einer der Kneipen getorkelt kam, einmal das Brillengestell verbogen, ein anderes Mal die Hose voll gepisst, dieser Gestank! Welch liederliche Marotte das Alter, weinte er, wenn er stolperte und fiel, sich am Fluss festhalten wollte, um nicht abzuheben. Wie oft fanden wir ihn nachts unter dem ersten Brückenbogen, bäuchlings, die Finger in die Wasseroberfläche gekrallt. Aufgedunsene Hände, blau, halb zu Fäusten geballt. Blumen hielt er in den Fluss, Steine, manchmal eine Cognacflasche. Jahre ist das so gegangen. Seit sie die Eisenbahn abgeschafft hatten, seit kein Zug mehr durch die Stadt fuhr, dem dein Trauriger Weichen stellen, Signale setzen und Schranken heben konnte. Er verlor seine Arbeit und verlor darüber kein Wort, es gab nichts mehr zu tun, und es gab nichts zu sagen. Er wurde in Rente geschickt und versoff sie Tag um Tag, erst heimlich, oben am Bahnhof, der keiner mehr war, wo aber noch die alte Lokomotive stand. Später am Fluss und mitten in der Stadt, voll plötzlicher, dummer Liebe zum Wasser und zu seinen Ufern.

Keinen Opa, einen Verbitterten hattest du. Der trank und trank und trank sich lebensmatt. Wenn er doch bloß Schach oder die Partei oder uns so geliebt hätte wie seine Züge und dann seinen Fluss, am meisten seinen Weinbrand! Wenn er doch bloß auf uns gehört hätte und nicht auf die tiefe, unergründliche Drina!

Am Abend der Nacht, in der er starb, ritzte dein Gehetzter Buchstaben ins Ufer. Drei Liter Wein hatte er getrunken, ein abgeschlagener Flaschenhals war sein Stift, er schrieb dem Fluss einen langen Brief. Wir zogen ihn an den Füßen aus dem Schlamm, er winselte und schrie in den Fluss: wie soll ich dich, wie soll ich allein etwas so Großes retten?

Dass etwas dermaßen Trauriges so stinken kann! Man hatte uns gerufen, als seine Schreie und seine Lieder unerträglich geworden waren. Auf den Armen trug Papa ihn nach Hause, legte ihn mitsamt der Kleidung in die Badewanne, wo sich dein Besoffener zweimal wütend übergab, alle Angler verfluchend, mögen sich eure Waffen gegen eure eigenen Münder wenden, weil ihr im Flussmagen mit den Haken so stochert, den Fischen – was für ein stummer Schmerz! – die Lippen zerreißt! Soll eure Haut, Verbrecher, abgezogen werden mit stumpfen Messern, hol euch die Tiefe, Boote, Drecksbenzin, alle Wehre, alle Turbinen, alle Bagger! Ein Fluss: nur Wasser und Leben und Kraft und nichts sonst!

Um Mitternacht wusch ich ihm das Haar und den Schildkrötennacken, wusch ihn hinter den Ohren und unter den Achseln. Er küsste meine Hände und sagte, er wisse genau, wer ich sei. Trotz Tränen erkenne er, wessen Knöchel er streichele und erinnere alles: was für ein Kleinod die Liebe sei und was für ein Drecksack das Schicksal.

Ich bin deine Tochter, sagte ich drei Mal, und er gab mir in dieser, seiner letzten Nacht, drei Versprechen: saubere Kleidung, kein Alkohol, Leben. Er erfüllte nur eines. Seine Bahnwärtermütze fand man unter dem ersten Brückenbogen, man fand die Cognacflasche, ihn fand man nicht. Mit Heugabeln stocherten wir im Uferwasser der Drina nach ihm. Warum war er noch einmal losgezogen? Was gab es noch in dieser Mainacht zu lieben? Die Kaschemmen waren alle längst geschlossen, als ich ihn nach seinem Bad, nach seinen Versprechen zugedeckt hatte. Augerechnet ein Angler entdeckte den Körper flussabwärts im Schilf. Das Gesicht unter Wasser, die Füße am Ufer – seine geliebte Drina küsste ihn in den Tod, eine Trauung für deinen Traurigen, der nur ein Versprechen hielt –, er hatte sich fein gemacht für diese Hochzeit: er trug seine Uniform mit dem Eisenbahnerwappen. So viele Nächte hatte er den Tod gesucht, besaß bis dahin den Mut nicht, ihn zu finden, behielt den Kopf nie lang genug unter Wasser, damit ihm die Drina seine einzige und letzte Träne wurde.

Und als er für die Todesfeier vorbereitet werden sollte, zwölf Stunden nur nachdem ich ihn in drei Lebensversprechen gewaschen hatte, war wieder ich es, die den Schwamm nahm, den härtesten, den ich finden konnte, war wieder ich es, die den dürren Oberkörper abschrubbte, wie man Teppiche schrubbt, die Seife in den gelben, faltigen Bauch rieb und die schlaffen Waden bürstete. Finger und Gesicht rührte ich nicht an. Dein Trauriger hatte in seinem Ufer gewühlt, und was wäre ich für eine Tochter gewesen, ihm die Erde unter den Nägeln auszuschaben? Ihm, der verlangt hatte, wenn ich verrecke, will ich keinen Sarg! Wie liebte dein Trauriger seinen grausamen Fluss, wie liebte er die Weiden und den Fisch und den Schlamm! Du hattest keinen Opa, Aleksandar, du hattest einen Dummen. Nur warst du zu klein, um dich an seine Dummheit zu erinnern. Du mochtest, dass er zu allem graugraugrau sagte, das fandest du lustig, warum auch immer. Nur für seinen Fluss erfand er die malerischsten Farben, nur die Drina sah er sich genau an, dein Trauriger, der nur dann lachen konnte, wenn er sein Spiegelbild im Wasser betrachtete. Du hattest keinen Opa, Aleksandar, du hattest einen Traurigen.

Ich sehe meine Mutter mit tausend Fragen an. Sie hat mir den Traurigen gesungen, als hätte sie das Lied seit dem Tag geübt, an dem er ertrunken war. Sie hat gesungen, als gehörte er ihr nicht und doch so zärtlich wütend, dass ich Angst hatte, ein bloßes Kopfnicken von mir könnte ihn ihr stehlen. Über unsichtbare Dinge schüttelt sie jetzt den Kopf und legt die Brotscheiben in eine Reihe auf den Tisch.

Von den tausend Fragen stelle ich nur zwei. Was hat Opa an das Ufer geschrieben? Und warum habt ihr ihm nicht geholfen ?

Meine Mutter ist eine kleine Frau. Sie fährt sich durch das lange Haar, die Finger als Kamm. Sie pustet mir ins Gesicht, als würden wir spielen. Sie packt die Butter aus. Packt den Käse aus. Schmiert die Butter aufs Brot. Legt eine Scheibe Käse auf die Butter. Legt Tomaten auf den Käse. Streut zwischen Zeigefinger und Daumen Salz auf die Tomaten. Nimmt das Brot auf die Handfläche. Presst eine zweite Brotscheibe darauf. Presst fest.

Die Kirsche trotzt dem Sturm alles ab, peitscht mit ihren Zweigen um sich. Erst wie einzelne Münzen in einer Spardose, dann immer schneller klopft es gegen unser Vordach, ein Hagel. Nachdem meine Mutter die Küche verlassen hat, öffne ich das Fenster und lege ein Foto von Opa Slavko und mir auf den Sims. Der kalte Wind greift nach meinem Gesicht, ich schließe das Fenster. Auf den anderen bräunlichen Fotos stehen Leute in längs gestreiften Badeanzügen, knöcheltief in der Drina. Solche Badenzüge gibt es heute nicht mehr, die Hündin und ihre vier Welpen wahrscheinlich auch nicht. Der junge Opa Slavko mit Hut streichelt die Welpen und freut sich. Welches ist das letzte Foto von ihm? Wie alt werden Hunde und kenne ich einen der Welpen? Irgendwann gibt es von Hunden und Menschen keine neuen Fotos mehr, weil ihr Leben fertig ist. Wie aber fotografiert man ein Lebenzuende? Wenn ich fertig bin, fotografiert mich in der Erde, werde ich allen sagen. In siebzig Jahren geht das. Fotografiert, wie mir die Nägel wachsen und wie ich dünner werde und meine Haut verliere.

Alles Abgeschlossene und jeder Tod kommen mir unnötig und unglücklich und unverdient vor. Sommer werden Herbst, Häuser werden abgerissen und Menschen auf den Fotos werden Fotos auf den Grabsteinen. So viele Dinge sollten nicht fertig werden – Sonntage nicht, damit Montage nicht kommen, Staudämme nicht, damit Flüsse nicht aufgehalten werden. Tische sollten nicht lackiert werden, vom Geruch bekomme ich Kopfweh, die Ferien nicht Schulanfang, die Zeichentrickfilme nicht Nachrichten. Auch meine Liebe zu Danijela mit dem sehr langen Haar hätte nicht zu einer unerwiderten werden dürfen. Und man sollte niemals Zauberhüte mit Opa fertig gebastelt haben, sondern mit ihm endlos über die Vorteile eines Lebens als Zauberer im Dienst des Kommunistischen Bundes reden und darüber, was passieren kann, wenn man Brot mit Sternenschweifstaub würzt.

Ich bin gegen das Enden, gegen das Kaputtwerden! Das Fertige muss aufgehalten werden! Ich bin der Chefgenosse für das Immerweitergehen und unterstütze das Undsoweiter!

Im letzten Fotoalbum finde ich ein Bild von der Brücke über die Drina. Die Brücke sieht aus wie immer, nur dass Gerüste ihre elf Bögen umzäunen. Menschen stehen auf dem Gerüst, sie winken, als sei die Brücke ein Schiff, das gleich abfahren wird, den Fluss hinab. Trotz der Gerüste sieht die Brücke fertig aus. Sie ist komplett, die Gerüste können ihrer Schönheit und ihrem Nutzen nichts anhaben. Dieses riesige Vollendetsein unserer Brücke macht mir nichts aus. Die Drina ist reißend, schnell: die breite, die gefährliche Drina – ein junger Fluss!

Wenn du schnell fließt, ist das wie laut schreien.

Heute wälzt sie sich träge dahin, mehr See als Fluss, das Wasser ist vom Staudamm entmutigt worden – die langsame Drina, an den Rändern wie ausgefranst von Treibholz und Schmutz. Ich löse die Brücke vorsichtig aus dem Album. Die Oberfläche ist kühl und glatt, so ist heute der damals wilde, ungezähmte Fluss. Ich stecke das Foto in die Hosentasche, es wird zerknittern und Eselsohren bekommen.

Ich will unvollendete Dinge schaffen. Ich bin kein Häuserbauer und in Mathe, bis auf Kopfrechnen, bedenklich schlecht. Ich weiß nicht, wie man Ziegel herstellt. Aber ich kann malen. Das und meine großen Ohren und den Ausruf: nicht jetzt, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin!, habe ich von meinem Künstlervater. Ich werde Künstler des guten Unvollendeten ! Pflaumen ohne Kern, Flüsse ohne Dämme und Genosse Tito in T-Shirt werde ich malen! Künstler müssen durchdachte Serien schaffen, mein Hauskünstler Vater nennt das ein Erfolgsrezept und hat es mir in seinem Atelier verraten. Außer den Leinwänden und den Farben lagern dort Fässer mit Sauerkraut, Kisten mit alter Kleidung und das Kinderbett, dem ich entwachsen bin. Ganze Wochenenden verbringt Vater in seinem Atelier. Ein Maler darf nie mit dem zufrieden sein, was er sieht – Wirklichkeit abbilden heißt vor ihr kapitulieren!, ruft er, wenn ich an der Tür klopfe, weil Fußbälle und Fahrradschläuche wieder Luft verlieren. Künstler müssen umbilden und neu bilden, Künstler sind Weltveränderer und Weltenerschaffer!, meint mein Vater mit der Baskenmütze, während er den Ball aufpumpt. Er spricht nicht zu mir, er erwartet keine Antwort. Im Atelier laufen französische Chansons, spätabends Pink Floyd, und die Tür ist abgeschlossen.

Durchdachte Serien sind die Lösung. Sollen andere Flugzeuge fliegen und im Zoo die Pelikane entlausen – ich werde ein Fußball spielender, angelnder Serienkünstler des Unfertigen sein! Keines meiner Bilder wird zu Ende gemalt, jedem wird etwas Wichtiges fehlen.

Ich hole meine Malsachen, den Farbkasten, Papier leihe ich mir von meinem Vater. In ein Marmeladenglas gebe ich Wasser und weiche die Pinsel ein. Das leere Blatt liegt vor mir. Das erste Bild des Unfertigen muss die Drina sein, der lausbübische Fluss, noch ohne den Staudamm. Ich gebe Blau und Gelb auf den Mischteller, ziehe den ersten Strich grün über das Blatt, das Grün ist zu matt, ich dunkle es vorsichtig nach, male eine Kurve, ich helle es auf, zu kalt, ich gebe Ocker hinzu, Grün, Grün, aber so ein Grün wie Drinas Grün kriege ich in hundert Jahren nicht hin.

Die Toten sind einsamer als wir Lebenden es je sein können. Sie können einander durch Sarg und Erde nicht hören. Und die Lebenden gehen hin und pflanzen Blumen auf die Gräber. Die Wurzeln wachsen in die Erde und brechen durch den Sarg. Irgendwann ist der Sarg voll mit Wurzeln und mit dem Haar der Toten. Die können dann nicht mal mehr Selbstgespräche führen. Wenn ich sterbe, möchte ich ein Massengrab. In einem Massengrab hätte ich keine Angst vor der Dunkelheit und wäre nur deswegen einsam, weil mich mein Enkel so vermissen wird, wie ich meinen Opa Slavko jetzt.

Ich bin opalos und unter meiner Stirn stauen sich die Tränen. Alles, was auf der Welt wichtig ist, findet man in der Morgenzeitung, im Kommunistischen Manifest oder in den Geschichten, die uns Tränen oder Lachen entlocken, am besten beides auf einmal. So klug sprach Opa Slavko. Wenn ich so alt bin wie er wurde, habe ich seine klugen Sätze, die großen Adern wie an den Unterarmen meines Vaters, die Rezepte meiner Oma und den seltenen frohen Blick meiner Mutter.

Am Morgen des vierten Tages nach Opas Tod weckt mich Vater, und ich weiß sofort: Opas Beerdigung. Ich habe geträumt, dass alle in meiner Familie gestorben sind, nur ich nicht, was sich so anfühlte, als wäre ich auf einmal sehr weit weg und fände nicht mehr zurück.

Pack deine Sachen, wir fahren.

Mein Vater weckt mich nur bei Katastrophen, sonst küsst mich Mutter aufs Haar. Vater küsst mich grundsätzlich nicht. Unter Männern ist das schwierig. Er setzt sich auf die Bettkante, als möchte er noch etwas sagen. Ich richte mich auf. So sitzen wir jetzt da. Papa, ich sehe dich an, wie man jemanden ansieht, wenn man zuhört, schau, ich stehe nicht auf, es ist gut, wenn du mir jetzt all das erzählst, was ich schon weiß, mir erklärst, was ich schon verstanden habe, was aber erst dann vollständig ist, nachdem es der Vater dem Sohn erzählt und erklärt hat. Sage ich nicht, und Vater sagt auch nichts. So reden wir miteinander. So reden wir häufig miteinander. Er arbeitet, verschwindet nach der Arbeit in seinem Atelier und bleibt die ganze Nacht dort. Am Wochenende schläft er lang. Sieht er Nachrichten, herrscht Redeverbot. Ich beschwere mich nicht, mit anderen spricht er noch viel weniger als mit mir. Ich bin zufrieden und meine Mutter ist froh, dass sie sich um meine Erziehung allein kümmern kann, da reden Vater und ich ihr nicht rein.

In seinem Nichtssagen sieht mein Vater heute aus wie jemand ohne Muskeln. Er ist seit Opas Tod bei Oma geblieben. Die rief gestern spät an und fragte, wie es dem Kleinen geht. Sie dachte, meine Mutter sei dran. Ich schwieg. Wir werden jetzt Slavko waschen, verabschiedete sie sich. Ich stellte mir vor, wie Opa gewaschen und angezogen wurde. Ich sah keine Gesichter, ich sah nur Hände, die an Opa zerrten. Die Hände warfen alles an Bettwäsche aus dem Schlafzimmer und ließen die Laken aufkochen, weil man das so macht, wenn ein Toter in der Nähe liegt. Vom Waschen deines toten Vaters platzen dir die Äderchen in den Augen und deine Hände werden kleiner und du musst sie dir ständig ansehen. Mein stiller Vater sitzt auf der Bettkante, die Augen gerötet, die Hände auf den Knien mit Handflächen nach oben. Wenn ich so alt bin wie Vater, habe ich seine Falten. Falten beschreiben, wie gut man gelebt hat. Ich weiß nicht, ob mehr Falten ein besseres Leben bedeuten. Mutter sagt nein, aber ich habe auch das Gegenteil gehört.

Ich stehe auf. Vater zieht das Laken gerade, klopft das Kissen aus. Hast du schwarze Sachen?

Kein: Opa.

Kein: Opa ist tot.

Kein: Aleksandar, dein Opa kommt nicht mehr.

Kein: So schnell wie ein herzplötzlicher Stillstand kann kein Leben sein.

Kein: Opa schläft nur – das würde ich ihm noch mehr verübeln, als dass er jetzt das Fenster öffnet und die Decke zum Lüften hinaushängt.

Ich nehme ein schwarzes Hemd vom Bügel. Mir wird klar, dass mein Vater auf mich zählt. Er hat eingesehen, dass Magie unsere letzte Chance ist. Wir können gleich los, sage ich, ich muss nur vorher etwas aus Opas Wohnung holen. Etwas Wichtiges.

Unterwegs im Auto sagt er: Onkel und Oma sind schon vorgefahren.

Kein Wort über das Begräbnis von ihm, und ich verschweige, dass ich der mächtigste Enkelzauberer der blockfreien Staaten bin. Keine Angst, gib du Gas und ich stelle meinen Opa für mich und deinen Vater für dich wieder her. Ich schweige, weil mir auf einmal so schwer fällt, ein Kind zu sein.

Ich atme tief ein. Küche. Gebratene Zwiebeln, nichts von Opa. Schlafzimmer. Ich schmiege mein Gesicht an die Hemden. Wohnzimmer. Ich setze mich auf das Sofa. Dort saß Opa. Nichts. Ich stelle mich in die Ecke hinter dem Fernseher. Nichts. Die Spinnweben sind noch da. Ich sehe aus dem Fenster in den Hof. Nichts. Unser Yugo, der Motor läuft, Vater ist ausgestiegen. Der Zauberhut auf der Vitrine. Ich klettere auf einen Stuhl, falte den Hut vorsichtig zusammen und verstaue ihn im Rucksack. Der Rucksack! Ich wühle darin – der Zauberstab. Ich wollte ihn meinem besten Freund Edin zeigen, fällt mir ein, und zu Demonstrationszwecken unserem Geschichtslehrer etwas Unwichtiges brechen. Der überspringt fast alle Lektionen mit Partisanen, dabei gibt es keine besseren Kämpfe als den Volksbefreiungskampf und die Spiele von Roter Stern Belgrad, meiner Lieblingsmannschaft. Fast immer gewinnen wir und wenn wir verlieren, dann tragisch. Opas Tod hat den Lehrer vorläufig gerettet.

Ich trage, wie alle, Schwarz, aber Schwarz tragen kann nicht alles sein, was man auf einer Beerdigung machen muss, also ahme ich abwechselnd Onkel Bora und meinen Vater nach. Wenn Onkel Bora den Kopf senkt, senke ich den Kopf. Wenn Vater ein paar Worte mit jemandem wechselt, merke ich sie mir und wiederhole sie bei jemand anderem. Ich kratze mich am Bauch, weil sich Onkel Bora an seinem großen Bauch kratzt. Es ist heiß, ich knöpfe mein Hemd auf, weil Vater sein Hemd aufknöpft. Das ist der Enkel, flüstern die Leute.

Tante Taifun hat die Sargträger überholt und muss zurückgerufen werden. Sie fragt, ob sie helfen kann. Diesekriecherei, sagt sie, bringtmichum.

Ur-Oma und Ur-Opa gehen hinter dem Sarg. Ur-Opa trägt sein langes, weißes Haar offen. Ich hätte ihm gern von meinem Zauberplan erzählt, weil er selbst Zauberer ist, aber ich fand keine gute Gelegenheit dazu. Opa Slavko erzählte einmal bei einem Fest in Veletovo, Ur-Opa hätte vor langer Zeit in nur einer Nacht den größten Stall Jugoslawiens ausgemistet, weil sein Besitzer ihm dafür die Hand seiner Tochter – meiner heutigen Ur-Oma – versprach. Opa war sich nicht sicher, wann sich das Ganze ereignet hatte. Vor zweihundert Jahren!, rief ich, und Onkel Miki tippte sich an den Kopf: damals gab es noch kein Jugoslawien, Zwerg, es waren die königlichen Ställe nach dem Ersten Weltkrieg. Mikis Variante gefiel mir, sie machte Ur-Oma zu einer Prinzessin. Opa erzählte, Ur-Opa hätte nicht nur den Riesenstall ausgemistet, sondern in der gleichen Nacht zwei Kühen beim Kalben geholfen, eine immense Geldsumme gegen die besten Romméspieler der Stadt gewonnen und eine Glühbirne im Haus seines Schwiegervaters repariert – die, wie ich fand, schwierigste Aufgabe, wenn man bedenkt, dass nichts auf der Welt kaputter sein kann als eine kaputte Glühbirne. Ohne Magie wäre das alles nicht zu schaffen gewesen. Prinzessin Ur-Oma äußerte sich nicht dazu, lächelte aber vieldeutig. Ihr hättet mal seine Oberarme sehen müssen, sagte sie, noch nie hat eine Augenfarbe so gut zu Oberarmen gepasst, wie bei meinem blauäugigen Nikola.

Ich stehe vor der Grube und ich weiß, dass es möglich ist. Schließlich habe ich Carl Lewis die Fähigkeit gezaubert, den Weltrekord zu laufen. Nicht alle Amerikaner sind also Kapitalisten, Genosse Lewis zumindest ist keiner, mein Stab und mein Hut zaubern ausschließlich im Sinne der Partei. Ich stehe vor der Grube, in die Opa, ehemals Vorsitzender des Višegrader Lokalkomitees, gleich gelegt werden soll, und weiß: es kann funktionieren.

Ur-Opa klettert in die Grube und reißt mit beiden Händen Steine und Wurzeln aus den Erdwänden. Wie sieht es hier aus?, sagt er. Mein Sohn, meiner!

Es ist schwer, sich Opa Slavko als Sohn vorzustellen. Söhne sind höchstens sechzig Jahre alt. So um die sechzig sind fast alle, die Opa heute verabschieden. Die Frauen, das Haar unter schwarzen Tüchern, tragen Parfüm, weil sie den Geruch vom Tod korrigieren wollen. Hier riecht der Tod nach frisch gemähtem Rasen. Die Männer tuscheln, kleine, bunte Abzeichen an den Brusttaschen ihrer schwarzen Sakkos, Hände hinter dem Rücken verschränkt, auch ich verschränke meine.

Vater hilft Ur-Opa aus der Grube und stellt sich hinter mich. Seine Hände drücken schwer auf meine Schultern. Die Reden beginnen, die Reden dauern, die Reden nehmen kein Ende, ich will aber mit dem Zauberritual niemanden unterbrechen, das wäre unhöflich. Ich schwitze. Die Sonne brennt, die Zikaden zirpen. Onkel Bora wischt sich mit einem hellblauen Tüchlein den Schweiß aus dem Gesicht. Ich wische mir mit dem Ärmel über die Stirn. Onkel Miki setzt sich ins Gras. Er und einige alte Frauen sind allerdings die einzigen, die sitzen, also bleibe ich stehen. Einmal beobachtete ich heimlich eine Beerdigung, auf der es keine langen langweiligen Reden gab, sondern eine kurze unverständliche. Ein bärtiger Mann in Frauenkleidern sang und schwenkte eine goldene Kugel an einer Kette. Aus der Kugel rauchte es und der Tod roch nach grünem Tee. Später erfuhr ich, dass der Mann ein Pope war. Bei uns gibt es keinen Popen – bei uns reden sechzigjährige Brustorden. Niemand ist witzig. Alle loben Opa, oft sagen sie dasselbe, als hätten sie voneinander abgeschrieben. Sie klingen wie Frauen, wenn sie Kuchen loben. Weil der Tote unter der Erde nichts mehr hören kann, soll ihm das Letzte, was er hier oben hört, gut tun. Aber so korrekt, wie mein Opa war, würde er sofort jedes Schönreden richtig stellen. Nein, Genosse Poljo, würde er sagen, ich habe nicht jeden Tag unser Land reformiert, ich habe letzten Freitag nichts dafür getan, um die Inflationsrate zu senken, und am Samstag habe ich lange geschlafen und habe nicht die Erfüllung des Plans in verschiedenen Kollektiven der Region vorangetrieben. Sonntags gehe ich mit meinem Enkel, dem Zauberer hier, spazieren. Wir nehmen immer einen anderen Weg und erfinden Geschichten, das ist das Herrliche bei uns in Višegrad, uns gehen die Wege und die Geschichten niemals aus – kleine, große, komische, traurige, unsere Geschichten! Und wo gibt es denn so was, dass der Enkel mehr Geschichten kennt als der Opa? Als er so klein war, Opa würde Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger erheben, hat er sich Gedanken über die weitere Biografie von Mary Poppins gemacht. Genossin Poppins hat ihre blöde Königin satt, ändert ihren Namen in Marica, zieht nach Jugoslawien zu uns in das Hochhaus und heiratet Herrn Musikprofessor Petar Popović aus dem vierten Stock. Der ist zwar schon verheiratet und auf Regenschirme allergisch, spielt aber so ausgezeichnet Klavier, dass Marica ihm nicht widerstehen kann. Sie betört ihn mit ihrem Gesang und ihren eng geschnürten Stiefeln. Mit dem Regenschirm fliegt Marica über die Stadt und will nichts mehr von Kinderbetreuung wissen, sie bekommt eine Arbeit in der Endmontage des »Partisan«, woraufhin die Werkzeugfabrik Monat um Monat die planmäßig geforderte Warenmenge um das Zweifache übertrifft. Aber ich schweife ab, würde Opa mit den Fingern schnippen, ich wollte eigentlich noch etwas berichtigen: ich habe nicht immer einen guten Rat für jeden. Zum Beispiel für die jungen Leute – ich weiß wirklich nicht, was ich ihnen raten soll, außer vielleicht, uns weniger zu vertrauen und mehr Johann Sebastian zu hören. Und wenn unsere Nachbarn aus dem zweiten Stock ihren Müll neben dem Container abstellen, da bin ich weit von jeder Höflichkeit entfernt, Genosse Poljo! Ich bin ein zickiger Nachbar! Ich schimpfe lauthals durch das Treppenhaus, und wenn es noch mal vorkommt, leere ich den Müll vor der Nachbarstür aus, jawoll, das mache ich! Es stimmt auch nicht, dass ich Kohlen in die Keller von irgendwelchen alten Witwen schleppe, würde Opa abwinken, ich mag alte Witwen nicht besonders! In einer Sache hast du allerdings Recht, hätte Opa gesagt, Omas Hand genommen und mit dem Daumen über ihren Handrücken gestreichelt. Ich helfe meiner Katarina mit dem Geschirr, ich sauge die Wohnung und koche liebend gern. Katarina musste nie den ganzen Tag auf den Beinen stehen, solange ich auf meinen stehen konnte! Warum sollen Männer nicht kochen? Am liebsten mache ich einen Wels für meinen Enkel und für meine stolze Genossin. Mit Zitrone, Knoblauch, Petersilienkartoffeln. Und eines steht über allen anderen Dingen, Genosse Poljo: Aleksandar ist der beste Angler von hier bis zur Donau, Opas Sonne, ist er, ja.

Wie lange ich in Gedanken vor Opas Sarg stand, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich mich unter den schweren Händen meines Vaters befreite und wann ich um die Grube lief, aus der es nach Sonntagsregen roch. Wann setzte ich den Hut mit den gelben und den blauen Sternen auf, die sich um die Mondsichel drehen, obwohl Opa mir am Tag, an dessen Abend er stärker als alle Magie gestorben war, erklärt hatte, nicht Sterne um Monde – Monde drehen sich um Sterne? Wie lange zeigte ich mit dem Stab auf den fünfzackigen Stern am Kopfende des Sarges, wie oft schlug ich um mich, als sie mich forttragen wollten? Was fluchte ich, wie viel weinte ich? Und werde ich jemals Carl Lewis verzeihen, dass er meine ganze Zauberkraft für seinen Weltrekord aufgebraucht hatte, so dass für Opa nichts übrig blieb? Alles für die 9,86 Sekunden am 25. August 1991, am Abend des Abends, an dem man von Megdan aus nicht hören konnte, wie eine Mutter zu ihrem Sohn flüsterte: du hattest einen liebenden Opa, er ist jetzt nie wieder hier. Aber seine Liebe für uns ist unendlich, seine Liebe verschwindet niemals. Aleksandar, du hast jetzt einen unendlichen Opa.

Wir hatten ein Versprechen aus Geschichten, Mama, nickte der Sohn entschieden und schloss die Augen, als zauberte er ohne Stab und Hut, ein ganz einfaches Versprechen: niemals aufhören zu erzählen.

Wie süß Dunkelrot ist, wie viele Ochsen man für eine Wand braucht, warum das Pferd von Kraljević Marko mit Superman verwandt ist und wie es sein kann, dass ein Krieg zu einem Fest kommt

Ich kann jetzt nicht mehr, ich lasse mich jetzt fallen, ich liege jetzt da, inmitten der summenden Süße von zertretenem Fruchtfleisch. Kleine Fliegen summen um meinen Kopf, die dunkelrote Süße der Pflaumen klebt mir im Mund, um die Lippen und an den Händen, ich füttere die Fliegen, als seien sie Vögel. Wir schnäbeln.

Pflaumenernte in Veletovo: Ur-Oma Mileva und Ur-Opa Nikola haben zum Erntefest in ihr Dorf geladen. Die ganze Familie ist versammelt, noch tragen einige Schwarz wegen Opa Slavko, Schwarz ist das Gegenteil von Sommer, also brennt die beleidigte Sonne ihnen heiß auf die Rücken, das nachtragende Miststück, sagt Ur-Oma, und wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.

Opas Tod ist das Gegenteiligste von Sommer.

Den Pflaumenhunger habe ich von meiner Mutter. Neulich, als sie sah, wie sehr ich mich über die Pflaumenernte freute, erzählte sie mir, sie habe in den letzten Monaten der Schwangerschaft nur noch Eiskunstlaufen gesehen und Unmengen an Pflaumen gegessen: tagsüber Pflaumen, abends Hackfleisch mit Schokolade, zwischendurch Karotten und wenn ich Durst hatte, literweise Kaffee.

Und hier und da ein Zigarettchen, was?, ergänzte mein Vater, ohne die Augen von der Zeitung zu heben.

Vater hatte meine Geburt verschlafen.

Ich bin meiner Mutter pflaumen- und hackfleischähnlich und malte für sie und mich eine Pflaume ohne Kern im Hackfleischmantel. Auch Mutter trägt heute Süß und Dunkelrot im Gesicht wie einen Bart. Wirst trotzdem zu Mittag essen müssen, warnt sie mich von der Leiter, mach mal langsamer!

Mach mal weniger, wäre der bessere Rat, denn ich habe gerade einen Weltrekord an Pflaumen gegessen. Zwei Weltrekorde Magenschmerzen habe ich jetzt, ich liege da und lasse mich umsummen.

Die Pflaume ist eine verstaubte Frucht.

Das ist das Erste, worüber du lachst, Aleksandar, sagte Mutter, als wir über die Ernte sprachen. Nach Opas Tod, sagte sie nicht.

Das sind Wege für den Arsch, nicht für ein Auto!, fluchte mein Vater gestern Morgen auf der Straße nach Veletovo und sah kopfschüttelnd unter die Motorhaube unseres gelben Yugos.

Yugos sind für vier und nicht für sechs, erwiderte Mutter und steckte sich eine Zigarette an.

Daran liegt es nicht, es liegt an seinem Charakter! Ich habe kein Auto, ich habe einen Esel auf Reifen! Vater trat gegen die Felge.

Ein Esel …, setzte Mama zu einer Antwort an, entfernte sich dann aber glücklicherweise, um ihre Zigarette mit den Blumen am Wegesrand zu rauchen.

Schon bei seiner ersten Fahrt war unser damals nagelneuer Yugo auf der kurvigen Straße nach Veletovo stehen geblieben, mit laufendem Motor, als wollte er sich nur kurz die Landschaft anschauen: die Sträucher reifer Brombeeren, den Bach unter den Tannen, Farne in der Farbe der leuchtend roten Dauerwelle meiner Mutter. Vater hatte die Hände vom Lenkrad gehoben und, mehr Gas geht nicht, mit den Schultern gezuckt. Ein Teil der Strecke zu den Urgroßeltern wird seitdem jedes Mal gelaufen. Auf dem Rückweg springt der Yugo sofort an. Der Einzige, der sich niemals daran gewöhnen wird, ist mein Vater.

Während er sich gestern die Finger am Motor schwarz reparierte, versuchte ich, meinen Onkeln und Nena Fatima klar zu machen, dass man mich beim Rommé nicht gewinnen lassen muss. Die Zeit der Daumenlutscherprivilegien ist vorbei!, rief ich, ich tue doch nur so, als würde ich keine vierzehn Karten auf einmal halten können, um euch in Sicherheit zu wiegen !

Ich warf mein Blatt schwungvoll in die Mitte des Steines, an dem wir hockten, um mich lauter zu machen, ohne dass meine Stimme lauter wurde. Meine Mutter war die Chefgenossin solcher Gesten. Sie konnte den Tisch verlassen, ihren Kopf schütteln, die Arme in die Seiten stemmen und die Augenbrauen so lautstark zusammenziehen, dass ich mir die Ohren zuhalten wollte.

Und du, Onkel – ich tippte Bora mit dem Zeigefinger gegen die Schulter –, wenn du mir schon in die Karten siehst, dann bitte, damit du den Buben, den du übrigens selbst gebrauchen kannst, auf der Hand behältst und nicht, um ihn mir zu servieren, ich bin doch keine Inkompetenz!

Das Wort »Inkompetenz« habe ich von meinem Vater. Er benutzt es, wenn im Fernsehen Politik gezeigt wird oder wenn er mit Onkel Miki über die Fernsehpolitik streitet. »Sympathisieren« ist ein anderes wichtiges Wort und hat schon mehrmals zu Michaufmeinzimmerschicken geführt und zu Tagelangmiteinanderkeinwortwechseln zwischen den Brüdern. Hätte ich einen Bruder, wären wir genau das Gegenteil von meinem Vater und Onkel Miki. Wir würden miteinander ernsthaft reden und trotzdem würde niemand vor unserer Lautstärke Angst haben brauchen.

Inkompetenz bedeutet: etwas machen, obwohl man keine Ahnung davon hat, Jugoslawien regieren zum Beispiel.

Onkel Bora sagte: in Ordnung, sammelte die Karten auf, mischte sie, und wir ließen die nächste Partie Nena Fatima gewinnen. Hinter uns knallte Vater die Motorhaube zu und Bora hielt ihm seine Zigarettenschachtel hin. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg.

Mein Vater war ein Veletovo-Raucher. Die einzigen Zigaretten in seinem Leben rauchte er auf der Strecke Stehengebliebener Yugo – Haus der Urgroßeltern. Auch gestern: zwei Schachteln in zwei Stunden. In einer Pause, die wir für Onkel Bora einlegen mussten, der aus dem Schnaufen nicht mehr herauskam, malte ich unseren Yugo ohne Auspuff auf der Straße nach Veletovo. Früher Morgen, an den Gräsern glänzte der Tau, die Vögel trillerten und die Verwandten, deren Yugos niemals stehen blieben, überholten uns hupend.

Ich krümme mich vor Magenschmerzen unter einem Himmel reifer Früchte an gebogenen Ästen und muss dringend aufs Klo. Schnell den Hügel hinauf, über die Veranda, wo Onkel Bora Plastiktischdecken in die Tische nagelt. Als heute Morgen entschieden wurde, wer hier bleibt und pflückt und wer auf der Veranda für die Feier aufbaut, wandte er sich als einziger Mann schwerfällig zum Gehen. Tante Taifun rief ihm hinterher: Einbisschenkletternwürddirguttun! Wie schnell ihre Zunge war! Wörter, die erst die eigenen Sätze, dann alles Zuhören überholten!

Mir würde es vielleicht gut tun, aber denk doch mal an die armen Bäume, winkte ihr Mann ab und schleppte seine hundertfünfzig Kilo den Hügel hinauf. Und als wollte er seine Meinung über Pflaumen im Allgemeinen äußern, putzte er einen Apfel am Ärmel ab und biss mit einer Gewalt hinein, dass der Apfel auseinander brach und der Saft ihm über beide Doppelkinne lief. Unerschrocken verzog der große Mann das Gesicht und schloss genüsslich die Augen.

Dasistdochdiehöhe! Dasistdochdiehöhe! Tante Taifun raufte sich das Haar. Wir starrten gebannt auf Dampfwalze und seine schwangere Naturkatastrophe, so schön muss die Liebe sein, seufzte Ur-Oma und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.

Meine Tante spricht eine deutsche Autobahn schnell. Seit Jahren stampft Onkel Bora in Deutschland Teer mit einer Dampfwalze zu schnellsten Autobahnen der Welt, und Tante Taifun kellnert in einer Raststätte. Fragt mich jemand, was mein Onkel beruflich macht, erwähne ich die Walze nicht. Er ist Gastarbeiter, sage ich. Ich wundere mich zwar, dass es Orte gibt, wo Gäste arbeiten müssen, bei uns lässt man einen Gast nicht einmal abwaschen, aber unser Nachbar, Čika Veselin, hatte Bora einmal eine Dampfwalze genannt, der fette Geizsack bräuchte gar keine Maschine, der müsste sich nur hinlegen und rollen. Ich bat meine Mutter, Onkel Bora Diät beizubringen, damit er nicht weiter anschwoll und damit die Leute nicht so schlecht über ihn redeten. Sie fand sich damals selbst zu dick und machte eine Pflaumen-Hackfleisch-Diät. Sie sagte: die Leute sind nicht gemein, weil Bora dick ist, sondern weil sie glauben, dass er einen D-Mark-dicken Geldbeutel hat.

Gastarbeiter sieht man nur in der eigenen Familie gern.

Onkel Bora nagelt jetzt in Zeitlupentempo die Tischdecken in die Tische, während Tante Taifun unten am Hügel zwischen den Bäumen wirbelt und an den Ästen rüttelt, Pausebrauchenwirnichtweiterweiterweiter ! Bora pfeift aus dem Hals wie Papas Kreissäge, kurz bevor sie ausgeht.

Das Besteck klimpert im Plastikeimer, den Ur-Oma auf den Tisch neben den Tellerstapel knallt. Sie stellt sich mir breitbeinig in den Weg, ganz nach ihrem Vorbild, dem Chefgenossen aller Cowboys – Marschall Rooster, allerdings mit Gabeln statt Colts an der Hüfte: wohin Verbrecher? Sie trägt sogar ihre Augenklappe. Jedes Mal, wenn wir in Veletovo zu Besuch sind, muss ich mir mit Ur-Oma ansehen, wie sich der mürrische Trunkenbold Rooster und Miss Ross in die Haare kriegen.

So, genauso, habe ich früher ausgesehen, nur mit rosiger Haut, seufzt Ur-Oma und zeigt auf Miss Ross. Ur-Omas Tränen beim Abspann folgt das High Noon auf der Veranda. Im Winter, wenn die Grillen nicht zu hören sind, übernimmt Ur-Oma ihre Rolle. Sie presst die Lippen zusammen und zirpt Furcht erregend. Ihre Fingerpistolen trägt sie tief, zückt sie immer schneller als der ewige Grünschnabel. Ur-Oma ist schneller als der Wind und kann mit ihrer Augenklappe spöttischer dreinblicken als John Wayne.

Sehr alte Menschen leben zwei Leben. Im ersten Leben husten sie, gehen gebeugt, seufzen: ach, ach, ach! Im anderen, dem Augenklappenleben, tratschen sie mit Brennnesseln über die Nachbarn, halten sich für einen Sheriff und verlieben sich in Verandastühle oder Bienen.

Wohin Verbrecher?, gleitet Ur-Omas Hand an der Hüfte herab, der Daumen entsichert die Gabel. Ich täusche rechts an und stürme links an ihr vorbei ins Haus. Mann, Ur-Oma! Es ist High Noon im Bauch! Sekunden, die über Weltrekorde im Sichindiehosenmachen entscheiden, aus dem Weg!

Das neue Klo. Innenklo. Die halbe Wand haben Ur-Opa und vier Ochsen dafür rausgerissen, vier Ochsen können so was gut, zwei wären besser gewesen, dann hätte man sich später nicht überlegen müssen, was tun mit zu viel Loch und dem niedergerissenen Geländer. Ur-Opa fand schnell die Lösung und fügte das neue Klo an den Balkon – der ist jetzt kleiner, dafür ist das Klo größer, und man kann es vom Balkon aus durch einen Vorhang betreten, Lüftung inklusive, sagt Ur-Oma. Gleichzeitig wurde der vierhundertjährige Zar Außenklo gestürzt und man musste nie wieder im Stehen müssen. Vor Jahren der erste Fernseher im Dorf, schwarz-weiß, zwei Programme, im zweiten die herumwuselnden Pünktchen, die sich Ur-Oma vor dem Schlafengehen ansah, jetzt das erste Innenklo – meine Urgroßeltern waren der Zeit in Veletovo immer vierzig Kilometer voraus.

Das neue Klo wurde mit einem Fest eingeweiht. Im Ausland denken die Leute, dass wir hier immer feiern, sagt mein Gastarbeiteronkel. Das stimmt nicht ganz, wir müssen ja auch irgendwann das Gefeierte aufräumen. Außerdem kostet so ein Fest auch allerhand, also müssen die Eltern tagsüber arbeiten. Meinen Urgroßeltern ist für ein Fest aber tatsächlich jeder Anlass recht. Einmal haben sie zwei Nächte durchgefeiert, weil Ur-Oma einen faustgroßen Meteoriten zwischen den Karotten gefunden hatte. Das war eine Stunde, nachdem Superman im neuen Fernseher gezeigt wurde. Aus dem Meteoriten, drei Kilo Karotten und sieben Geheimgewürzen kochte Ur-Oma Suppe. Das ganze Dorf, rief sie um Mitternacht mit glasigen Augen und versuchte mit einem Judo-Griff eine Eiche zu entwurzeln, das ganze Dorf riecht nach Kryptonit!

Zum Klofest kamen alle Nachbarn. Selbst Radovan Bunda aus dem hohen Gebirge, der Strom nur vom Hörensagen kannte und mit seinen Hühnern redete. Unter Nachbarn versteht man in Veletovo nämlich etwas anderes als in Višegrad. In Veletovo gelten auch die Pešićs als Nachbarn, obwohl sie einen halben Tag laufen, wenn sie zu meinen Urgroßeltern wollen. Nicht, weil sie zu arm für ein Auto sind – arm sind sie zwar auch, aber es gibt bei ihnen keine Straße, auf der irgendetwas fahren könnte. Die erwachsenen Pešićs sind alle über zwei Meter groß, auch die Frauen und die Alten. Ich war einmal vor langer Zeit bei ihnen zu Hause. Ich erinnere mich an die säuerliche Ziegenmilch, an Holzspielzeug, und dass ich mich fragte, warum sie nicht höhere Decken bauen, wenn sie doch alle so riesig sind. Wird bei den Pešićs oder bei uns ein Kind geboren oder heiratet jemand, besucht man einander. Man ist sich Patenzeuge und Taufzeuge. Meine Mutter sagt, dass ich keinen Patenbesuch von den Pešićs bekam. Das habe etwas mit ihr zu tun und mit ihrer Seite der Familie. Nichts Schlimmes, sagt meine Mutter und fragt: wärst du gern getauft worden?

Was ist das?, antworte ich.

Na siehst du, sagt sie.

In der Schlange vor dem neuen Klo tänzelten die Nachbarn vor Druck und aus Vorfreude. Ur-Opa durfte als Erster. Er trug seinen schwarzen Gehrock, klopfte sich auf den Bauch und prahlte lauthals: vier Tage habe ich nicht! Tam-tam, tam-tam-tam, klapperte er Anfeuerungsrhythmen mit dem Klodeckel.

Einige, mich inklusive, klatschten mit. Beste Stimmung vorm Innenklo, sechzehn Zuschauer, eine Fünf-Mann-Musikkapelle,