Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

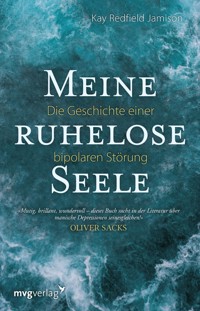

Dr. Jamison ist eine der führenden Experten auf dem Fachgebiet der bipolaren Störung – und kennt diese aus eigener Erfahrung. Zu Beginn ihrer Karriere als akademische Medizinerin erkannte sie, dass sie selbst die gleichen rauschhaften Höhenflüge und depressiven Tiefen durchlebte wie viele ihrer Patienten. Diese Krankheit trieb sie mal in den ruinösen Kaufrausch, mal in gewalttätige Phasen und schließlich in einen Selbstmordversuch. In diesem Buch beschreibt Jamison die bipolare Störung aus zwei Sichtweisen – der der Heilerin und der Geheilten. Meine ruhelose Seele besticht durch Offenheit, Ehrlichkeit und Weisheit. Ein kraftvolles Buch mit dem Potenzial, Leben zu retten und zu verändern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

6. Auflage 2025

© 2014 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

© der Originalausgabe 1995 by Kay Redfield Jamison

© des Vorworts 2011 by Kay Redfield Jamison

Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Kirsten Sonntag liegen beim

C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Die englische Originalausgabe erschien 1995 bei Vintage Books unter dem TitelAn unquiet mind.

This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, LLC.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Kirsten Sonntag

Übersetzung Vorwort: Christa Trautner-Suder

Umschlaggestaltung: Kristin Hoffmann, München

Umschlagabbildung: unter Verwendung von Shutterstock

Satz: Georg Stadler, München

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in the EU

ISBN Print 978-3-86882-504-6

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-653-3

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.deBeachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.m-vg.de

Vorwort zur Neuauflage

Vor fünfzehn Jahren schrieb ich ein Buch über meinen Kampf gegen Manie und Depression, meinen beinahe erfolgreichen Suizidversuch und die jeder Vernunft widersprechende Weigerung, die Medikamente zum Schutz meiner Gesundheit einzunehmen. In vielerlei Hinsicht war es ein düsteres Buch, das die düstere Wirklichkeit einer schweren bipolaren Störung beschrieb, es war zugleich aber auch ein Buch über die rettende Gnade der Liebe, des Lachens, der Freunde und der Familie und über die großen therapeutischen Fähigkeiten eines ausgezeichneten Arztes.

Meine ruhelose Seele wurde mit Herzblut geschrieben. Seit meinem siebzehnten Lebensjahr litt ich an manisch-depressiven (bipolaren) Störungen; sehr viel später, als ich endlich behandelt wurde, kämpfte ich mit vielen Problemen, die ich mit zahlreichen anderen Menschen teilte, die an psychischen Krankheiten leiden. Ich hoffte, es könnte diesen Menschen helfen, wenn ich ein Buch darüber schrieb. Da ich die Krankheit, an der ich litt, auch selbst studierte und behandelte, dachte ich, mein Bericht über Manie und Depression könnte für eine etwas andere Sichtweise auf eine Krankheit sorgen, die bereits von so vielen ausführlich beschrieben worden war, darunter von Hippokrates 500 Jahre vor Christi Geburt.

Ich wusste nicht, welche persönlichen und beruflichen Auswirkungen die Veröffentlichung von Meine ruhelose Seele nach sich ziehen würde. Mir war klar, dass bei mir als Psychiatrieprofessorin an einer bedeutenden medizinischen Fakultät die Messlatte für ein so eindeutiges Buch noch ein oder zwei Stufen höher liegen würde. Und so war es natürlich auch, in vorhersehbarer und weniger vorhersehbarer Weise.

Auf die Vielzahl und Bandbreite der Reaktionen nach der Veröffentlichung von Meine ruhelose Seele war ich in keiner Weise vorbereitet. Meine Kollegen am Johns Hopkins Hospital und der Präsident des Johns Hopkins Hospital hätten mich jedoch gar nicht besser unterstützen können. Uneingeschränkt standen sie hinter meinem Entschluss, meine psychische Erkrankung öffentlich zu machen, und viele scheuten keine Mühe zu verdeutlichen, dass sie diese Offenheit für erforderlich hielten, wenn man stigmatisierendes Verhalten ändern wollte.

Die Freundlichkeit und Großzügigkeit der meisten Menschen war ermutigend, die Boshaftigkeit und Irrationalität anderer verstörend. Das Thema psychische Erkrankung scheint in vielen eine komplexe Menschlichkeit zu wecken; bei anderen rührt es tiefe Ängste und Vorurteile an. Viel mehr Menschen, als ich bisher realisiert hatte, begreifen eine psychische Krankheit als einen seelischen Defekt oder ein charakterliches Defizit. Das öffentliche Bewusstsein hinkt hinter unserem klinischen und wissenschaftlichen Verständnis von Depressionen und bipolaren Störungen hinterher. Es war erschreckend und teilweise beängstigend, mit Haltungen konfrontiert zu werden, die eher ins Mittelalter als ins 21. Jahrhundert passten.

Die nachhaltigsten Eindrücke nach der Veröffentlichung des Buches waren jedoch schmerzlicher Natur. Abend für Abend kamen nach den Signierstunden für meine Bücher Menschen zu mir und zeigten mir Fotos von Kindern, Elternteilen oder Ehepartnern, die als Folge von Depressionen oder bipolaren Störungen Suizid begangen hatten. Ich wäre selbst beinahe durch einen Selbstmordversuch gestorben, hatte Suizid und die am engsten mit ihm in Verbindung stehenden Krankheiten über Jahre hinweg studiert und viele Freunde und Kollegen auf diese Weise verloren. Dennoch traf mich der pure Schmerz der Hinterbliebenen unvorbereitet; ich hatte die nackte Zahl derer noch nicht ausgelotet, die durch den Verlust, die Schuldgefühle und die Verwirrung zerstört werden, die ein Suizid hinterlässt. Bevor ich öffentlich über meine eigene psychische Erkrankung und meinen Suizidversuch sprach, hatte ich mich am Rande dieses Schmerzes bewegt, nun war ich mittendrin. Ich wählte Suizid als Thema für mein nächstes Buch und schrieb Wenn es dunkel wird als klinischen Aufschrei. Es war schwierig, dieses Buch zu schreiben, aber es war unmöglich, es nicht zu schreiben. Die vielen Fotos der Toten gingen mir nicht aus dem Kopf.

Inzwischen habe ich mehrere Bücher geschrieben, jedes in seiner Art über die komplexe und zwingende Natur von Gemütslagen: Stimmungen, die das Leben unglaublich bereichern, andere, die lahmlegen oder zerstören.Exuberance, The Passion for Life, das ich nachWenn es dunkel wirdschrieb, konzentriert sich auf die wichtige Rolle von starker Energie und großem Enthusiasmus in der Lehre und im Führungsverhalten sowie in der wissenschaftlichen und künstlerischen Vorstellungskraft. Aus naheliegenden Gründen liebte ich die Arbeit an dem BuchExuberance; es war ein Lebenselixier, das mir half, meine mehrjährige intensive Beschäftigung mit dem Thema Suizid auszugleichen. Damals empfand ich genau wie heute, dass vitalisierende Stimmungen nur kurz abgefertigt werden, verglichen mit pathologischen Zuständen wie Depression und Angst.

Mein neuestes Buch, Nothing Was the Same, entstand als Fortsetzung zu Meine ruhelose Seele. Ich schrieb es nach dem Tod meines Mannes, als ich mir kaum vorstellen konnte, wie ich ohne ihn weiterleben sollte. Dabei entdeckte ich wie viele andere Menschen auch, dass verwirrende Ähnlichkeiten, aber auch wesentliche Unterschiede zwischen Trauer und einer Depression bestehen. Diese Unterschiede sind das Herzstück des Buches, das in erster Linie eine Elegie ist. In Nothing Was the Same geht es um Krankheit und Tod, Liebe und die stärkende Kraft der Trauer. Darin kulminiert in vielerlei Hinsicht meine persönliche Sichtweise von Freude, Verzweiflung und der menschlichen Natur. Es ist von allen Büchern, die ich geschrieben habe, mein Lieblingsbuch und ich bin froh, es geschrieben zu haben, möchte dies aber nicht noch einmal tun müssen.

Mit Meine ruhelose Seele ergeht es mir anders. Gewiss bedauere ich gelegentlich, es geschrieben zu haben. Wenn es jedoch zusammen mit den Büchern und der Arbeit vieler anderer ein wenig dazu beigetragen hat, das Verständnis für psychische Erkrankungen zu verbessern, bin ich froh, meine private Erfahrung mit dem Wahnsinn öffentlich gemacht zu haben.

Dr. Kay Redfield Jamison

Professorin für affektive Störungen, Dalio Family Foundation

Psychiatrieprofessorin

Johns Hopkins School of Medicine

Januar 2011

Prolog

Wenn es zwei Uhr morgens ist und du manisch bist, hat sogar das UCLA Medical Center einen gewissen Reiz. Das Krankenhaus – eigentlich eine kalte Ansammlung langweiliger Gebäude – wurde für mich an jenem frühen Herbstmorgen vor beinahe zwanzig Jahren zum Brennpunkt meines bis in die feinsten Fasern empfänglichen Nervensystems. Die Sinne schmerzhaft gereizt, alle Antennen voll ausgefahren, mit hastendem Blick, die Augen facettiert wie die einer Fliege, nahm ich alles um mich herum auf. Ich war auf der Flucht. Nicht einfach nur auf der Flucht, sondern auf einer gehetzten, wilden Flucht. Ich schoss vorwärts und wieder zurück, kreuz und quer über den Parkplatz des Krankenhauses und versuchte, eine unendliche, rastlose manische Energie aufzubrauchen. Ich rannte schnell, aber ich wurde langsam wahnsinnig.

Mein Begleiter, ein Kollege von der medizinischen Fakultät, hatte eine Stunde zuvor mit dem Rennen aufgehört und war, wie er ungeduldig bemerkte, nun erschöpft. Einen Menschen mit gesünderem Geist hätte das nicht weiter überrascht, aber für uns beide existierte die gewöhnliche Unterscheidung zwischen Tag und Nacht damals schon längst nicht mehr, und die endlosen, mit Scotch, Streitereien und anschließenden Lachanfällen angefüllten Stunden hatten ihren sichtlichen, wenn nicht endgültigen Tribut gefordert. Wir hätten schlafen oder arbeiten, etwas publizieren sollen, anstatt zugrunde zu gehen, hätten Fachzeitschriften lesen, Tabellen schreiben oder wissenschaftliche Diagramme zeichnen sollen, die nun niemand mehr zu Gesicht bekommen würde.

Plötzlich bog ein Streifenwagen um die Ecke. Selbst in meinem alles andere als klaren Geisteszustand bemerkte ich, dass der Polizist beim Aussteigen die Hand an seiner Waffe hatte. »Warum, zum Teufel, rennen Sie in aller Herrgottsfrühe hier auf dem Parkplatz herum?«, wollte er wissen. Eine nicht ganz unberechtigte Frage. Die wenigen mir verbliebenen Inseln gesunden Urteilsvermögens näherten sich einander und formierten sich auf eine Weise, die es mir zumindest ermöglichte zu begreifen, dass diese Situation schwer zu erklären sei. Mein Kollege war glücklicherweise weitaus geistesgegenwärtiger als ich; ihm gelang es, in einen intuitiven Bereich hinabzusteigen, der seinem individuellen und dem kollektiven Unbewussten gemein war, und sagte: »Wir gehören zur Abteilung für Psychiatrie.« Der Polizist sah uns an, lächelte, ging zu seinem Streifenwagen zurück und fuhr davon.

Zwei Psychiater – das erklärte alles.

Einen Monat nachdem ich meinen Anstellungsvertrag als Lehrbeauftragte der University of California in Los Angeles unterschrieben hatte, war ich schon auf dem besten Weg, wahnsinnig zu werden; das war 1974, und ich war achtundzwanzig. Drei Monate später hatte mich die Manie bereits bis zur Unkenntlichkeit verändert und ich nahm einen langen, kostspieligen persönlichen Kampf gegen eine Behandlung auf, die ich einige Jahre später anderen Menschen dringend empfehlen sollte. Meine Krankheit und die Widerstände gegen das Medikament, das mir letztlich das Leben gerettet und mich wieder gesund gemacht hat, hatten sich über viele Jahre hinweg entwickelt.

Solange ich denken kann, war ich auf erschreckende, wenngleich oft auch auf wunderbare Weise Stimmungen unterworfen. Nachdem ich als Kind äußerst emotional und als junges Mädchen quirlig und lebhaft gewesen war, wurde ich in der späteren Adoleszenz zunächst schwer depressiv und verfing mich dann, mit meinem Eintritt ins Berufsleben, heillos in den Zyklen der manisch-depressiven Krankheit. So begann ich aus Not, aber auch aus intellektueller Neigung, Stimmungsschwankungen zu erforschen. Das war für mich die einzige Möglichkeit, meine Krankheit zu verstehen oder vielmehr zu akzeptieren; es war auch der einzige mir bekannte Weg, anderen zu helfen, die ebenfalls an dieser Art von Stimmungsschwankungen litten. Die Krankheit, die mich selbst mehr als einmal beinahe umgebracht hätte, kostet jährlich Zehntausende das Leben: Die meisten von ihnen sind jung, die meisten von ihnen sterben einen unnötigen Tod, und viele von ihnen gehören zu den Fantasievollsten und Begabtesten unserer Gesellschaft.

Nach dem chinesischen Volksglauben kann man ein wildes Tier erst dann besiegen, wenn man es zuvor schön gemacht hat. In gewisser Weise habe ich versucht, genau dies mit der manisch-depressiven Krankheit zu tun. Sie war eine faszinierende, obwohl lebensbedrohliche Feindin und Gefährtin für mich. Ich fand sie verführerisch vielschichtig, sah in ihr eine Quintessenz des Reinsten und Schönsten, aber zugleich auch des Gefährlichsten unserer menschlichen Natur. Um den Kampf mit diesem wilden Tier aufzunehmen, musste ich es zuerst in all seinen Stimmungen, in all seinen zahllosen Masken kennenlernen, seine wahren und eingebildeten Kräfte begreifen. Da mir meine Krankheit anfangs als bloße Erweiterung meiner selbst – das heißt meiner üblicherweise wechselhaften Stimmungen, Energien und Euphorien – erschien, habe ich ihr vielleicht manchmal zu sehr nachgegeben. Und weil ich glaubte, ich müsste mit meinen immer heftigeren Stimmungsumschwüngen selbst zurechtkommen, habe ich mich während der ersten zehn Jahre um keinerlei Behandlung bemüht. Selbst nachdem mein Zustand schon als medizinischer Notfall einzustufen war, wehrte ich mich zeitweilig immer noch gegen eine Medikation, die, wie mir meine Ausbildung und meine klinische Sachkenntnis sagten, die einzig vernünftige Methode darstellte, meine Krankheit zu bekämpfen.

Meine Manien waren, zumindest in ihren frühen und milden Formen, Rauschzustände, die ein enormes persönliches Wohlbefinden, einen unvergleichlichen Gedankenreichtum und unerschöpfliche Energien zur Folge hatten, die mir die Entwicklung neuer Ideen und deren Umsetzung in Projekte ermöglichten. Die Medikamentenbehandlung beendete diese schnelllebigen, umtriebigen Phasen nicht nur, sie brachte auch scheinbar unerträgliche Nebenwirkungen mit sich. Ich habe viel zu lange gebraucht, um zu erkennen, dass verlorene Jahre nicht mehr einzuholen sind und zerbrochene Beziehungen nicht mehr gekittet werden können, dass sich Schaden, den man sich selbst und anderen zugefügt hat, nicht immer wiedergutmachen lässt und dass die Befreiung aus einer von Medikamenten aufgezwungenen Kontrolle ihre Bedeutung verliert, wenn die einzigen Alternativen Tod und Krankheit heißen.

Der Kampf, den ich gegen mich selbst geführt habe, ist nicht ungewöhnlich. Das größte klinische Problem bei der Behandlung der manisch-depressiven Krankheit ist nicht etwa das Fehlen wirksamer Medikamente – denn die gibt es –, sondern die Tatsache, dass die Patienten sich sehr oft weigern, sie einzunehmen. Aber was noch schlimmer ist: Aufgrund mangelnder Information, unzureichender ärztlicher Beratung, des Krankheitsstigmas oder auch aus Angst vor Nachteilen im Privat- oder Berufsleben unterziehen sich viele erst gar nicht einer Behandlung. Die manisch-depressive Krankheit verzerrt Gemütszustände und Gedanken, löst schreckliche Verhaltensweisen aus, zerstört die Grundlagen rationalen Denkens und unterhöhlt nur allzu oft Lebensfreude und Lebenswillen. Manisch-depressive Störungen sind eine Krankheit, deren Ursprünge biologischer Natur sind, auch wenn sie als psychische Krankheit erlebt wird; es handelt sich um eine Krankheit, die wie keine andere ein Gefühl der Überlegenheit und des Wohlbefindens suggeriert, auch wenn sie in der Folge zu fast unerträglichem Leid und nicht selten sogar zum Selbstmord führt.

Ich kann von Glück sagen, dass ich meine Krankheit überlebt und die bestmögliche Behandlung erfahren habe und dass ich solche Freunde und Kollegen und eine solche Familie habe, wie ich sie besitze. Deshalb habe ich auch, so gut ich konnte, versucht, meine eigenen Erfahrungen mit dieser Krankheit zu nutzen und in meine Forschung und Lehrtätigkeit, meine klinische Arbeit und meine Beratungen und Empfehlungen einzubringen. Durch mein Schreiben und meine Lehrtätigkeit wollte ich meine Kollegen von dem paradoxen Wesenskern dieser »Quecksilberkrankheit« überzeugen, die sowohl töten als auch kreativ wirken kann; und gemeinsam mit vielen anderen versuchte ich, die öffentliche Einstellung zu psychischen Erkrankungen im Allgemeinen und zur manisch-depressiven im Besonderen zu verändern. Es war manchmal sehr schwer, die wissenschaftliche Disziplin meines Fachgebietes und die unabweisbare Realität meiner eigenen emotionalen Erfahrungen miteinander in Einklang zu bringen. Und doch war es ebendiese Verbindung von ungefilterten Emotionen und dem distanzierteren Blick der analysierenden Wissenschaft, die mir das Gefühl gab, nun endlich die Freiheit gewonnen zu haben, das Leben zu führen, das ich führen möchte, sowie die menschlichen Erfahrungen, die notwendig sind, um Veränderungen sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch in der klinischen Praxis zu bewirken.

Ich hatte große Bedenken, ein Buch zu schreiben, das sowohl meine eigenen manischen Attacken, meine Depressionen und Psychosen als auch meine Schwierigkeit, die notwendige ständige Medikamentenbehandlung zu akzeptieren, so unverhüllt darstellt. Klinikangestellte sind bisher – wegen ihrer Approbation oder ihrer privilegierten Stellung im Krankenhaus – davor zurückgeschreckt, anderen von ihren eigenen psychischen Problemen zu berichten. Diese Bedenken sind oft genug gerechtfertigt. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen die offene Diskussion über solche Fragen langfristig auf mein Privat- und mein Berufsleben haben wird. Aber wie auch immer die Konsequenzen aussehen mögen – sie sind sicher leichter zu ertragen, als weiter zu schweigen. Ich habe genug von dem Versteckspiel, von der Vergeudung und Einschränkung meiner Energie, ich habe die Heuchelei satt und bin es leid, mich so zu verhalten, als hätte ich etwas zu verbergen. Man ist, was man ist, und das unehrliche Sichverschanzen hinter einem Diplom, einem Titel oder einer bestimmten Haltung und Wortwahl bleibt eben immer unehrlich. Notwendig vielleicht, aber unehrlich. Meine Entscheidung, öffentlich über meine Krankheit zu sprechen, bereitet mir immer noch Sorgen, aber einer der Vorteile, die man hat, wenn man wie ich seit über dreißig Jahren an der manisch-depressiven Krankheit leidet, besteht darin, dass einem nur noch sehr weniges unüberwindlich schwer erscheint. Es ist so, als würde man die Bay Bridge überqueren, während sich über der Bucht von Chesapeake gerade ein Sturm zusammenbraut: Man hat Angst weiterzufahren, aber es führt auch kein Weg zurück. Ich merke, dass ich fast nicht anders kann, als mich mit Robert Lowells lebenswichtiger Frage zu trösten: Warum denn nicht aussprechen, was geschehen ist?

TEIL I

Die wilde blaue Ferne

Der Sonne entgegen

Mit weit zurückgelegtem Kopf, einen meiner Zöpfe zwischen den Zähnen, lauschte ich dem Düsenflugzeug. Es machte ungewöhnlich viel Lärm, war also ganz nah. Meine Grundschule lag in der Nähe der Andrews Air Force Base etwas außerhalb von Washington. Viele von uns waren Kinder von Piloten, und der Lärm war für uns nichts Ungewohntes. Aber auch wenn er nichts Ungewohntes war, behielt er doch seine magische Anziehungskraft, und ich schaute vom Pausenhof instinktiv nach oben und winkte. Natürlich war mir bewusst, dass der Pilot mich nicht sehen konnte, ebenso wie ich wusste, dass er, selbst wenn er mich hätte sehen können, höchstwahrscheinlich nicht mein Vater war. Aber das Winken gehörte zu den Dingen, die man einfach tat, und auf jeden Fall begrüßte ich jeden Vorwand, um in den Himmel blicken zu können. Mein Vater, Berufsoffizier bei der Air Force, war an allererster Stelle Wissenschaftler und erst an zweiter Pilot. Aber er liebte das Fliegen, und weil er Meteorologe war, lebte er mit Kopf und Herz in den Gefilden des Himmels. Wie mein Vater steckte auch ich meine Nase lieber in die Luft als woandershin.

Immer wenn ich sagte, dass Marine und Armee so viel älter seien als die Luftwaffe, traditionsreicher und legendärer, antwortete er: »Ja, das stimmt, aber die Luftwaffe ist die Zukunft.«

Dann fügte er stets hinzu: »Und – wir können fliegen.« Manchmal folgte diesem Glaubensbekenntnis das begeistert geschmetterte Lied der Air Force, und Teile davon höre ich noch heute in einem irrealen Zusammenklang mit einzelnen Sätzen aus Weihnachtsliedern, Kindergedichten und Bruchstücken aus dem Gebetbuch der anglikanischen Kirche: All das vergegenwärtigt Stimmung und Bedeutung der Kindheit und hat immer noch die Macht, mein Herz schneller schlagen zu lassen. So aufnahmebereit und vertrauensvoll war ich damals, und immer wenn die Zeile »Lass uns ziehen in die wilde blaue Ferne« kam, fand ich, dass »wild« und »Ferne« zu den wunderbarsten Worten zählten, die ich je gehört hatte; und genauso spürte ich die Heiterkeit des Satzes »Hoch, hoch hinaus, der Sonne entgegen« und wusste instinktiv, dass ich zu den Menschen gehörte, die die Weite des Himmels liebten.

Das Donnern des Düsenfliegers war lauter geworden, und ich sah, wie sich die Köpfe meiner Mitschüler aus der zweiten Klasse plötzlich ebenfalls nach oben wandten. Das Flugzeug kam ganz niedrig angeflogen; dann schoss es an uns vorbei und hätte um ein Haar den Pausenhof gestreift. Während wir uns dort, vor Entsetzen gelähmt, zusammendrängten, krachte es in die Bäume und explodierte direkt vor unseren Augen. Man konnte die Wucht des Aufpralls spüren und hören und in den angsterregenden und doch schrecklich schönen Flammen erkennen, die unmittelbar darauf hochschlugen. Innerhalb weniger Minuten strömten Mütter auf den Pausenhof, um ihren Kindern zu versichern, es handele sich nicht um ihren Vater; mein Bruder, meine Schwester und ich hatten ebenfalls das Glück, dass es nicht unser Vater war. Im Lauf der folgenden Tage offenbarte der Funkspruch, den der junge Pilot kurz vor seinem Tod an den Tower abgegeben hatte, dass ihm klar gewesen war, er hätte sich mit dem Schleudersitz retten können. Aber er erkannte auch das Risiko, dass das führerlose Flugzeug dann möglicherweise auf dem Pausenhof eingeschlagen wäre und uns alle getötet hätte.

Der tote Pilot wurde zum Helden, zu einem vollkommen unerreichbaren Ideal der Pflichterfüllung. Es war ein unmögliches Ideal, aber wegen seiner absoluten Unerreichbarkeit nur umso unwiderstehlicher und unvergesslicher. Die Erinnerung an den Aufprall holte mich im Lauf der Jahre viele Male ein, als Mahnung an das Streben und Bedürfnis nach solchen Idealen, aber auch an die unüberwindliche Schwierigkeit, sie zu erreichen. Nie wieder sah ich, wenn ich zum Himmel hinaufblickte, nur Weite und Schönheit. Von diesem Nachmittag an wusste ich, dass auch der Tod immer anwesend war.

Wie alle Familien von Angehörigen der Armee zogen wir häufig um. Als ich in der fünften Klasse war, hatten mein Bruder, meine Schwester und ich schon vier verschiedene Grundschulen besucht und in Florida, Puerto Rico, Kalifornien, in Tokio und zwischendurch zweimal in Washington gelebt. Dabei sorgten unsere Eltern, insbesondere meine Mutter, immer dafür, dass unser Leben so sicher, behütet und geregelt wie möglich verlief. Mein Bruder war der Älteste und Verlässlichste von uns dreien und trotz der drei Jahre Altersunterschied mein treuer Verbündeter. Als Heranwachsende vergötterte ich ihn und schlich ihm oft nach, wobei ich mir alle Mühe gab, unentdeckt zu bleiben, wenn er mit seinen Freunden zum Baseballspielen ging oder durch die Nachbarschaft zog. Er sah gut aus, war klug und selbstbewusst, und ich fühlte mich in seiner Gegenwart immer ganz besonders beschützt. Meine Beziehung zu meiner nur dreizehn Monate älteren Schwester war komplizierter. Mit ihrem dunklen Haar und den wunderbaren Augen war sie die Schönheit unserer Familie, und schon sehr früh war sie sich auf beinahe schmerzhafte Weise ihrer Umgebung bewusst. Sie besaß Charisma, ein ungezügeltes Temperament, litt an düsteren und wechselhaften Stimmungen und lehnte den konservativen Lebensstil der Offiziersfamilien ab, der uns nach ihrer Meinung alle einschränkte. Sie führte trotzig ihr eigenes Leben und brach mit Begeisterung aus, wann immer und wo immer sie konnte. Sie verabscheute die Highschool, und als wir in Washington wohnten, schwänzte sie oft, um ins Smithsonian oder ins Army Medical Museum zu gehen oder einfach um mit ihren Freunden zu rauchen und Bier zu trinken.

Sie ärgerte sich oft über mich. In ihren Augen war ich »der Liebling«, wie sie selbst oft spöttisch bemerkte – eine Schwester, so glaubte sie, der Freunde und gute Noten nur so zuflogen, die viel zu unbeschwert durchs Leben ging und deren lächerlich optimistische Meinung über die Menschen und das Leben sie vor der Realität schützte. Sie selbst stand eingekeilt zwischen meinem Bruder, der von Natur aus sehr sportlich und bei sämtlichen Prüfungen immer unter den Besten war, und mir, die ich die Schule im Grunde gern mochte, viel Sport trieb und ständig mit Freunden und Schulaktivitäten befasst war; sie fügte sich nicht in den Familienrahmen und kämpfte und rebellierte gegen eine in ihren Augen harte und beschwerliche Welt. Sie hasste das vom Militär beeinflusste Leben, den permanenten Wechsel und die Notwendigkeit, sich ständig neue Freunde suchen zu müssen, und sie hielt die Höflichkeit innerhalb unserer Familie für Heuchelei.

Meine eigenen Probleme mit heftigen Stimmungsschwankungen kamen erst, als ich älter war, und vielleicht hatte ich deshalb mehr Gelegenheit, in einer freundlicheren, weniger bedrohlichen und für mich wunderbaren Welt voller Abenteuer zu leben. Diese Welt hatte meine Schwester, so glaube ich, nie kennengelernt. Die langen und wichtigen Jahre der Kindheit und des Erwachsenwerdens verliefen für mich zum größten Teil sehr glücklich und sie gaben mir eine solide Basis aus Wärme, Freundschaft und Vertrauen. Sie sollten zu einem starken Talisman werden, einem wirksamen und positiven Gegengewicht zu dem späteren Unglücklichsein. Meine Schwester hatte solche Jahre nicht erlebt; sie besaß keinen solchen Talisman. Und so überrascht es vielleicht nicht, dass meine Schwester in der Zeit, als wir beide mit unseren jeweiligen Dämonen kämpften, das Dunkel als etwas empfand, das in ihrem Inneren und als Teil ihrer selbst, der Familie und der Welt existierte. Ich dagegen betrachtete es als einen Fremdkörper; auch wenn es sich in meinem Geist und in meiner Seele einnistete, so erschien es mir doch fast immer als eine Kraft von außen, die mit meinem eigentlichen Selbst kämpfte.

Meine Schwester konnte ebenso wie mein Vater ungeheuer charmant sein: keck, originell und umwerfend witzig. Außerdem hatte sie einen außergewöhnlichen Sinn für künstlerische Gestaltung. Sie war kein einfacher oder unbeschwerter Mensch, und als sie älter wurde, wuchsen ihre Probleme mit, aber sie besaß große Fantasie und eine Künstlerseele. Sie konnte einen zu Tränen rühren und dann wieder derart provozieren, dass man außer sich geriet. Bis heute habe ich mich im Vergleich zu dem Feuer meiner Schwester immer wie etwas Erdhaftes empfunden.

Wenn sich mein Vater für etwas begeisterte, dann war er meistens ganz hingerissen, überschäumend, witzig, neugierig auf fast alles. Dann beschrieb er mit Entzücken und voller Fantasie die Schönheiten und Phänomene der Natur. Eine Schneeflocke war nicht mehr nur eine Schneeflocke und eine Wolke nicht einfach eine Wolke. Sie wurden zu Ereignissen, zu Charakteren und zu Elementen eines lebendigen und wundersam geordneten Universums. Wenn es ihm gut ging und sein Stimmungsbarometer auf »Hoch« stand, war nichts und niemand vor seiner ansteckenden Begeisterung sicher. Musik klang durchs Haus, und wunderschöne neue Schmuckstücke tauchten plötzlich auf – ein Ring mit einem Mondstein, ein zartes Armbändchen aus Rubinen, ein Anhänger aus einem meergrünen Stein in einer Goldspirale –, und wir nahmen alle unsere Zuhörerhaltung an, denn wir wussten, dass wir bald eine tolle Geschichte über das hören würden, was ihn so begeisterte. Mal war es ein Vortrag, der auf der felsenfesten Überzeugung beruhte, dass die Zukunft und Rettung der Welt bei Windmühlen läge; ein anderes Mal plädierte er dafür, dass wir Kinder Russisch lernten, weil die russischen Gedichte im Original so unbeschreiblich schön seien.

Einmal hatte mein Vater gelesen, dass George Bernard Shaw in seinem Testament eine gewisse Summe Geld zur Entwicklung eines phonetischen Alphabets bestimmt und außerdem verfügt habe, dass Androklus und der Löwe als erstes seiner Stücke übersetzt werden sollte; daraufhin bekamen wir alle mehrere Exemplare von Androklus und außer uns jeder, der die Flugbahn meines Vaters kreuzte. In der Familie wurde gemunkelt, dass er an die hundert Bücher bestellt und verteilt habe. Seine Überschwänglichkeit, die ich so sehr liebte, hatte etwas Zauberhaftes, dem man sich nicht entziehen konnte, und ich muss noch immer schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke, wie mein Vater uns laut von der verwundeten Löwentatze vorlas, wie die Soldaten zur Melodie von »Onward, Christian Soldiers« »Throw them to the lions« sangen und wie mein Vater immer wieder auf die lebenswichtige Bedeutung – »lebenswichtig« könne man gar nicht genug betonen – der phonetischen und internationalen Sprachen hinwies. Bis heute steht in meinem Büro eine große Keramikbiene, und bei ihrem Anblick muss ich auch immer wieder lachen. Sie erinnert mich daran, wie mein Vater die bis zum Rand mit Honig gefüllte Biene durch die Luft manövrierte wie ein Flugzeug und verschiedene Flugfiguren vollführte, darunter das sogenannte Kleeblatt, das zu seinen Lieblingsfiguren gehörte. Wenn die Biene auf ihrem Flug eine Hundertachtzig-Grad-Drehung machte, tropfte natürlich Honig auf den Küchentisch, und meine Mutter sagte: »Muss das denn sein, Marshall? Du setzt den Kindern doch nur Flausen in den Kopf.« Wir Kinder kicherten vor Vergnügen und verschafften uns so ein paar weitere Minuten des Bienenflugs.

Es war herrlich und fast so, als hätten wir Mary Poppins zum Vater gehabt. Jahre später schenkte er mir ein Armband, in das die Worte Michael Faradays eingraviert waren, die auch am Institut für Physik der UCLA standen: »Nichts ist zu schön, um wahr zu sein.« Überflüssig zu erwähnen, dass Faraday zahlreiche Zusammenbrüche hatte und der Satz ganz offensichtlich nicht stimmt, aber der Gedanke und die Tonart sind großartig, ganz wie mein Vater in seinen wunderbaren Augenblicken sein konnte. Meine Mutter hat oft gesagt, dass sie sich von dem Witz meines Vaters, von seinem Charme, seiner Lebensfreude und seiner Fantasie immer in den Schatten gestellt fühle. Ihr Eindruck, dass er für Kinder wie ein Rattenfänger sei, hing sicher mit seiner charismatischen Wirkung zusammen, die er auf meine Freunde und sämtliche Kinder aus der Nachbarschaft ausübte – ganz egal, wo wir gerade wohnten. Meine Mutter war dagegen immer diejenige, mit der sich meine Freunde gern zu einem Gespräch zusammensetzten. Wir spielten mit meinem Vater und redeten mit meiner Mutter.

Meine Mutter, die zutiefst davon überzeugt ist, dass nicht irgendein Schicksal das Leben des Menschen bestimmt, sondern das, was der Mensch selbst daraus macht, ist mit Abstand das Beste, was das Schicksal mir mit auf den Weg gegeben hat. Gütig, gerecht und großzügig, wie sie ist, besitzt sie die Art von Selbstvertrauen, die darauf beruht, dass man von Eltern großgezogen wurde, die einen nicht nur bedingungslos liebten, sondern ebenfalls gütige, gerechte und großzügige Menschen waren. Mein Großvater, der noch vor meiner Geburt starb, unterrichtete als Physiker an einem College. Den Erzählungen nach war er ein humorvoller Mensch, der sowohl seine Schüler als auch seine Kollegen immer ausgesprochen freundlich behandelte. Meine Großmutter, die ich gut kannte, war eine warmherzige, fürsorgliche Frau, die wie meine Mutter ein starkes, aufrichtiges Interesse an anderen Menschen hatte; das wiederum zeigte sich in einer außerordentlichen Fähigkeit zur Freundschaft und in dem bemerkenswerten Talent, anderen die Befangenheit zu nehmen. Alle kamen immer zuerst zu ihr, wie es auch bei meiner Mutter der Fall war, und Zeitmangel oder ein voller Terminkalender wären für sie nie eine Entschuldigung für Unaufmerksamkeit oder Desinteresse gewesen.

Sie war alles andere als eine Intellektuelle. Im Gegensatz zu meinem Großvater, der den größten Teil seiner Freizeit mit Büchern verbrachte, engagierte sie sich in Klubs. Da sie sowohl allseits beliebt als auch ein Organisationstalent war, wurde sie zwangsläufig in jedem Verein, dem sie beitrat, zur Präsidentin gewählt. Als Republikanerin und Tochter der Amerikanischen Revolution, die Teegesellschaften besonders liebte – alles Eigenschaften, die meinen Vater zur Weißglut brachten –, dachte sie in vielen Punkten beunruhigend konservativ, doch sie war eine sanfte, wenngleich resolute Frau, die geblümte Kleider trug, ihre Nägel polierte, den Tisch perfekt deckte und immer nach Blumenseife roch. Sie konnte gar nicht unfreundlich sein und sie war eine wundervolle Großmutter.

Meine Mutter – schlank, groß und hübsch – erfreute sich sowohl in der Highschool als auch im College allgemeiner Beliebtheit. Die Aufnahmen in ihren Fotoalben zeigen eine offensichtlich glückliche junge Frau beim Tennisspielen, Schwimmen, Fechten, Reiten, bei studentischen Unternehmungen – meist inmitten vieler Freunde; auf manchen Bildern erscheint sie mädchenhaft ausgelassen mit einer Reihe gut aussehender junger Männer. Die Fotos strahlen die außergewöhnliche Naivität einer anderen Zeit und einer anderen Welt aus, aber es war eine Zeit und eine Welt, in der meine Mutter sich sehr wohlzufühlen schien. Dort gab es keine Unheil verkündenden Schatten, keine nachdenklichen oder melancholischen Gesichter, keine innere Dunkelheit oder Instabilität. Ihre Meinung, man müsse auf eine gewisse Vorhersehbarkeit zählen können, hatte sicher ihren Grund in der vollkommenen Normalität der auf diesen Bildern festgehaltenen Menschen und Ereignisse sowie in den Generationen ihrer allesamt verlässlichen, soliden, ehrbaren Vorfahren, die alles zu einem guten Ende gebracht hatte.

Diese Jahrhunderte währende, tief in ihr verwurzelte scheinbare Beständigkeit konnte meine Mutter jedoch nur teilweise auf die Wirren und Schwierigkeiten vorbereiten, die sie erwarteten, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen und eine eigene Familie gegründet hatte. Aber genau diese anhaltende Beständigkeit meiner Mutter, ihr Glaube, dass man etwas durchfechten kann, und ihre große Fähigkeit zu lieben und dazuzulernen, zuzuhören und zu verändern, haben mir geholfen, in all den qualvollen, albtraumartigen Jahren am Leben zu bleiben. Sie hatte keine Ahnung, wie schwierig es werden würde, mit dem Wahnsinn umzugehen; weder sie noch wir anderen waren darauf vorbereitet, aber ganz im Einklang mit ihrer Liebesfähigkeit und ihrer angeborenen Willenskraft meisterte sie die Aufgabe mit Klugheit und großem Einfühlungsvermögen. Niemals dachte sie daran aufzugeben.

Sowohl meine Mutter als auch mein Vater bestärkten mich in meiner Neigung, Gedichte und Stücke fürs Schultheater zu schreiben, sowie in meinem Interesse für Naturwissenschaften und Medizin. Keiner von beiden versuchte je, meine Träume einzudämmen, und sie besaßen genügend Klugheit und Sensibilität, um den Unterschied zwischen einer vorübergehenden Vorliebe und einem ernsteren Engagement zu erkennen. Doch auch phasenweises Interesse wurde meist wohlwollend und großzügig toleriert. Da ich mich leidenschaftlich und total für etwas begeistern konnte, war ich irgendwann felsenfest davon überzeugt, dass wir unbedingt ein Faultier im Haus haben müssten. Meine Mutter, deren äußerste Toleranzgrenze bereits erreicht war, indem sie mir Hunde, Katzen, Vögel, Fische, Schildkröten, Eidechsen, Frösche und Mäuse erlaubte, war nicht gerade entzückt. Mein Vater überredete mich, zuerst ein wissenschaftliches und literarisches Dossier über Faultiere anzulegen. Er schlug mir vor, beispielsweise über ihre Nahrungsbedürfnisse, ihren Lebensraum und die veterinären Erfordernisse zu schreiben, aber auch einige Gedichte über Faultiere und Aufsätze über ihre Bedeutung für mich zu verfassen; außerdem sollte ich eine Behausung entwerfen, die in unser damaliges Haus passte, und ihr Verhalten im Zoo beobachten. Wenn ich all das getan hätte, sagte er, würden er und meine Mutter es in Betracht ziehen, mir ein Faultier zu erlauben.

Ich bin mir sicher, die beiden wussten damals ganz genau, dass ich ganz einfach nur in eine außergewöhnliche Idee verliebt war und dass ich schon zufrieden sein würde, wenn ich meiner Begeisterung dafür auf andere Weise Ausdruck verleihen konnte. Sie hatten natürlich recht, und das wurde mir vollends klar, als ich im Zoo vor dem Faultiergehege stand. Wenn es etwas Langweiligeres gibt, als ein Faultier in seinem Käfig zu beobachten, dann ist es mir bis heute noch nicht begegnet. Ich war niemals glücklicher, in die ach so prosaische Welt meines Hundes zurückzukehren, der mir nun – im Vergleich zu den Faultieren – in seiner Komplexität geradezu wie ein Anhänger Newtons erschien.

Mein Interesse an der Medizin blieb indes bestehen, und meine Eltern unterstützten es voll und ganz. Als ich ungefähr zwölf war, schenkten sie mir ein Sezierbesteck, ein Mikroskop und eine Ausgabe von Gray’s Anatomy. Letztere entpuppte sich als ziemlich kompliziert, aber ihr Vorhandensein gab mir einen Eindruck von dem, was ich mir unter der richtigen Medizin vorstellte. Die Tischtennisplatte in unserem Keller war mein Labor, und ich verbrachte endlose Nachmittage damit, Frösche, Fische, Würmer und Schildkröten zu sezieren. Erst als ich mich in meiner Wahl der Versuchsobjekte auf der Leiter der Evolution so weit emporgearbeitet hatte, dass ich einen Schweinefötus bekam, dessen winzige Schnauze und perfekte kleine Schnurrhaare mich völlig aus der Fassung brachten, fühlte ich mich von der Seziererei abgestoßen. Die Ärzte am Krankenhaus der Andrews Air Force Base, wo ich an Wochenden als Hilfskraft volontierte, überließen mir für meine häuslichen Experimente Skalpelle, Blutdruckmesser und unter anderem auch Blutkonserven. Aber was noch viel wichtiger war: Sie nahmen mich und mein Interesse sehr ernst. Sie versuchten nie, mich davon abzubringen, Ärztin zu werden, obwohl es als Frau in diesem Bereich üblicher war, als Krankenschwester zu arbeiten. Sie nahmen mich auf ihre Visiten mit und ließen mich bei kleineren chirurgischen Eingriffen zuschauen und manchmal sogar assistieren. Ich beobachtete aufmerksam, wie sie Fäden zogen, Verbände wechselten und Lumbalpunktionen durchführten. Ich reichte ihnen die Instrumente, riskierte einen Blick in die offenen Wunden und durfte einmal sogar bei einem Patienten die Fäden einer Bauchnaht entfernen.