8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

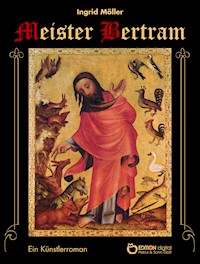

Dieses Buch, das dem Leben und der Kunst von Meister Bertram, einem der bedeutendsten Maler der Gotik, gewidmet ist, beginnt mit einem Wunder, mit einer Vision des Bruders Meinardus, von der er seinem Prior im Hamburger Johanniskloster berichtet: Das Wichtigste kommt erst! ... Abermals hörte ich eine Stimme, eine sehr klare weibliche Stimme: >Noch sollst du mir Diener sein auf der Erde. Warte deine Zeit ab!< Danach verdunkelte sich die Glut des Feuerballs, und in seiner Mitte erschien mir ganz deutlich die Gestalt der Jungfrau Maria, und siehe: sie hatte die gleiche Gestalt wie auf jenem Bilde! ... Wie der Maler das wissen konnte! ... Ich grüßte sie voll Ehrerbietung, jedoch wie eine Bekannte und Vertraute, denn jetzt wusste ich, es war der Lohn für meine Treue, dass sie mir selbst erschien. Und sie war eins mit dem Bilde, das mir tagtäglich mehr Trost gewährte als alle Gebete und Litaneien, allein durch den lieblichen Anblick. Dieses Marienbild hat Meister Bertram gemalt, der sich über dessen große Wirkung wundert: Er am wenigsten kann glauben, dass ein Bild, das er mit seinen Händen gemalt hat, imstande sein soll, ein Wunder auszulösen. Immer wieder muss er bei der Arbeit verstohlen auf diese Hände sehen, die keineswegs blass, feinnervig und durchgeistigt aussehen, sondern derbknochig, gerötet und kurzfingrig — wie es seiner gedrungenen Gestalt entspricht. Man sieht ihnen an, dass sie an festes Zupacken gewöhnt sind. Es sind die Hände eines Handwerkers, der seinen sicheren Platz mitten im Leben und auf der Erde hat. Meister Bertram will jedoch genauer wissen, was es mit dieser Wunderwirkung auf sich hat, beschließt sofort ins Kloster zu gehen, und lernt dort Bruder Meinardus kennen. Später wird er dem Dominikaner noch zweimal wiederbegegnen – allerdings unter ganz anderen Umständen. Durch Meinardus lernt er auch die junge Nonne Clarissa kennen, die ihn um einen ganz besonderen Gefallen bittet. Einfluss auf sein Leben nimmt auch der alte Prior, der den Künstler zu einer Pilgerreise nach Rom drängt. Aber gerade dadurch setzen sich ganz neue Gedanken und Kunstauffassungen im Kopf des Malers fest und bestimmen seine Arbeit an einem Altar für das Kloster in Buxtehude, wo Clarissa lebt. Ein Hauptwerk des Künstlers, der „Grabower Altar“, kann in der Hamburger Kunsthalle bewundert werden. 1726 hatte die Kirchengemeinde St. Petri den Altar der Stadtkirche in Grabow übergeben, die nach einem Brand schwer beschädigt war. 1903 kehrte er in die Hansestadt zurück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Impressum

Ingrid Möller

Meister Bertram

Ein Künstlerroman

ISBN 978-3-95655-064-5 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 1981 im Prisma-Verlag Zenner und Gürchott, Leipzig 1981.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung der Szene „Die Erschaffung der Tiere“ von Meister Bertram (Grabower Altar).

© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

1. Kapitel

»Stel — Ia Ma — ri — a ma — ris ...« Der monoton gedehnte Sprechgesang der Mönche füllt den hohen Kirchenraum wie etwas Wesenhaftes. Er schwillt an, verstärkt sich und bricht sich in den Nischen und Wölbungen und kehrt widerhallend als Echo zurück, das sich — mit der Verzögerung einer knappen Tonlänge — mit dem tatsächlichen Gesang mischt, als ob es ihn in vergeblichem Wettlauf einholen wolle. So verfremdet das Echo die menschlichen Stimmen und hebt sie gleichsam über sich selbst hinaus. Gerade, steil und unerschütterlich wie die Säulen des Chorrunds hinter ihm steht der Prior den Mönchen gegenüber. Ganz Würde, ganz Majestät, ganz Disziplin — Wahrer und Vollstrecker eines unanfechtbaren Zeremoniells.

Doch seinem scharfen, stets wachen Blick entgeht nichts, und während sein Gesicht im grellen Fackelschein etwas von der Reglosigkeit eines Raubvogels hat, arbeitet sein Hirn ohne Pause, und sein Gedächtnis vermerkt erbarmungslos:

>Chrysostemus — der verruchte — hat wieder getrunken! Wie er nur an den Branntwein kommt? Der Sache muss nachgegangen werden. Aber schlimmer, wenn er Weiberröcken nachrennt und das ganze Kloster in Verruf bringt! ... Bruder Martin! Sieh an, er trägt einen kostbaren Ring! Was soll ihm dieser Ring im Kloster! Sind wir nicht ein Bettelorden? Wofür mag er ihn eingehandelt haben? Schändliche Eitelkeit! ...<

Das schmale Gesicht des Priors wird durch die Schlagschatten des Fackelscheins noch schmaler und fast Furcht gebietend. Plötzlich vertieft sich die Steilfalte über der Nasenwurzel, der Blick weitet sich und bohrt sich auf einen Punkt fest.

>Wo ist Bruder Meinardus?<, grübelt er, und die Frage bringt ihn fast aus der Fassung. >Sollte nicht einmal mehr auf ihn Verlass sein? Auf ihn, auf den ich meine ganze Hoffnung setze!<

Unverwandt starrt der Prior auf den leeren Platz, an dem Bruder Meinardus zu sein hätte. Nichts anderes mehr beschäftigt ihn. Wie etwas von ihm selbst Abgelöstes und von seinem Willen Unabhängiges dringt seine Stimme durch den Raum: »... Ho — di — e pro — ces — sit ad or — tum ...«

Er dehnt den letzten Ton aus, bis der Chor zur Wiederholung ansetzt.

Kaum verhallt die letzte Zeile des Frühen Morgengrußes im Raum, als der Prior geraden Weges auf die Zelle des Bruders Meinardus zugeht. Seine Augen flammen, seine Bewegungen sind heftig, in seinem Hirn sammeln sich niederschmetternde Worte einer Strafrede. Zu Lieblingskindern muss man doppelt streng sein! Er reißt die Tür auf, dass die handgeschmiedete Eisenangel jäh aufkreischt. »Leuchte mir!«, herrscht er den Mönch an, der als nächster herbeikommt. Denn in der Zelle ist es dunkel.

Die Pritsche ist leer! Das ist das Erste, was er feststellt. Unwillig reißt er dem Mönch die Fackel aus der Hand und ist mit drei schnellen Schritten mitten im Raum. Noch schneller sind seine Augen: Dort, ja — tatsächlich! — dort in der Ecke unter dem Bild der Madonna liegt etwas. Schwarz und unbeweglich. Der Prior richtet die Fackel darauf: kein Zweifel! Bruder Meinardus.

>Ist er ohnmächtig? Oder etwa tot?< Der Prior erschrickt heftig bei dem Gedanken.

»Hol Hilfe!« Heiser bringt er die Worte heraus.

Der Mönch rennt los, ohne Fackel, und stößt sich vor Hast an der Mauerkante.

Währenddessen leuchtet der Prior das Gesicht des Leblosen ab. Es ist gespenstisch blass. Oder belebt es sich rötlich? Nein, es ist nur der Schein der Fackel! Keine Wimper rührt sich.

Tiefer beugt sich der Prior hinab, vergisst selbst die Sorge um den untadeligen Sitz seiner Ordenstracht. Er muss Gewissheit haben. Sofort. Hastig nimmt er das Kreuz von seiner Brust und hält die glatte Unterseite vor die Lippen des Kranken. Beschlägt das blanke Metall?

Die innere Unruhe lässt den Prior im Ungewissen. Er wird misstrauisch gegenüber der Zuverlässigkeit seiner Sinne. Sieht er nicht etwa nur, was er zu sehen wünscht?

Er kniet auf den Backsteinboden nieder und tastet nach der Schlagader am Hals. Kein Zweifel, Gottlob! — das Blut pulst.

Schritte kommen auf die Tür zu. Eilig richtet sich der Prior auf, klopft den Staub von den Kleidern, rückt das Kreuz auf die Brustmitte und gibt seinem Gesicht den überlegen-unerschütterlichen Ausdruck, den die Würde des Amtes von ihm verlangt.

»Legt ihn aufs Bett, holt Decken und Felle ... und schickt mir Bruder Stefan!« Die Stimme klingt weder heiser noch belegt.

»Bruder Stefan wurde zum Bischof gebeten ...«

»Dann bringt den Gärtner!«

Der Prior handelt rasch. Es darf keine Zeit verloren werden. Wo bleibt der Gärtner!

Verschlafen tritt er ein, sichtlich bemüht, zu begreifen, was hier vorgeht und was man von ihm will. Seine Augen wandern fragend von einem zum andern, bis er den totenbleichen Meinardus auf der Pritsche entdeckt. Ein Unfall?

Ein Gärtner hat nichts zu fragen. Er muss warten, bis ihm erklärt wird, was er wissen soll. Jetzt, der Prior selbst wendet sich ihm zu!

»Du kennst dich aus in der Heilkraft der Kräuter. Schaff etwas herbei, dass Bruder Meinardus ins Leben zurückkehrt, und sorge für einen Sud, der ihn wärmt und stärkt!«

Der Gärtner erschrickt. Was weiß denn er schon von der Heilkraft der Kräuter! Welche Verantwortung wird ihm da auferlegt! Er ist ein einfacher Mann, der sät und erntet, was das Kloster braucht, mehr nicht! Doch er weiß: Widerspruch wäre fehl am Platze, selbst Zögern. Und so versucht er keinen Einwand. Unschlüssig läuft er hinaus, kehrt verwirrt im stockfinsteren Kreuzgang wieder um, sucht sich ein Windlicht, läuft den Weg zurück und bedenkt jetzt erst, was ihm da zugemutet wird. Bei Dunkelheit soll er auf den Kräuterboden! Ihn graust. Hätte nicht der Prior selbst den Auftrag gegeben, keine zehn Pferde könnten ihn dorthin zerren! Jeder im Kloster weiß, dass es auf diesem Dachboden nicht geheuer ist, dass es hier nachts tobt und springt und trampelt und jault! Dass Geister herumhuschen und einen mit den Flügeln streifen, mit Flügeln, die weich sind wie Flaum, und ganz ohne Geräusch.

Der Gärtner bekommt eine Gänsehaut. Zu jedem Schritt auf der ausgetretenen Wendeltreppe muss er sich zwingen und Mut zureden. Schließlich erreicht er die schwankenden Bretter des Bodens. Leuchten nicht Phosphoraugen aus dem Winkel? Huscht nicht etwas hinter dem Balken?

Der Gärtner kneift die Augen vor dem grellen Licht der Windleuchte zusammen und starrt auf die Kräuterbündel, die aufgereiht an einer Schnur unter der Decke hängen. Hätte er sie nicht selbst gesammelt oder im Klostergarten gezogen, wie sollte er sie auseinanderhalten? Welches Bündel ist richtig und hilft? Das da müsste Thymian sein — ein Gewürz also — das da Baldrian, das Kamille, Minze ... Blinzelnd kneift er die Augen zu einem engen Spalt zusammen. Und auf dem Boden, auf Laken ausgebreitet, Lindenblüten und Fliedertee ...

»Ach was«, murmelt er halblaut, »nehm ich einfach Fliedertee. Schaden kann er nicht, und was wirklich hilft, weiß allein Gott.« Erlöst über seinen schnellen Entschluss, rafft er zwei Hände voll in die Schürze und läuft behände die Schneckenstufen hinab, in den Knien federnd und krummbeinig. Das Windlicht hält er ein Stückchen vorweg, man könnte sonst fehltreten, weil keine Stufe der anderen gleich ist.

Unten wird er mit Unmut empfangen, das Wasser kocht längst.

Der Gärtner lugt durch den Türspalt mit einem kurzen, neugierigen Blick. Noch immer weiß er nicht, was eigentlich vorgefallen ist. Doch schon wird die Tür vor ihm zugeschlagen.

Nur sehr allmählich erholt sich Bruder Meinardus. Der Ohnmacht folgt das Fieber. Mit dem zeitweise wiederkehrenden Bewusstsein kommt das Bewusstwerden großer körperlicher Schwäche zurück. Doch dieses Gefühl der Schwäche, der Schwerelosigkeit, des Schwebezustands, diese Unfähigkeit, sich zu rühren, beunruhigt Bruder Meinardus keineswegs. Im Gegenteil: es beglückt ihn. Er sucht ihm nicht zu entfliehen.

»Bruder Meinardus!«

Der Prior selbst klopft die Wangen des Kranken mit der flachen Hand und legt ihm feuchte Tücher auf die Stirn.

»Bruder Meinardus!«

Er wird ungeduldig. Warum nur lässt der Kranke sich immer wieder in die Bewusstlosigkeit zurückfallen! Der Prior ertappt sich bei Selbstvorwürfen. Hat er Meinardus zu hartes Fasten auferlegt, zu harte Selbstkasteiung, und hat er ihn nicht gezwungen, den Schlaf zu meiden, um zu beten, beten, beten ...

Hat er zu viel verlangt? Mehr als ein junger Körper auszuhalten vermag? ... Andererseits: Meinardus sah die Notwendigkeit ein, er gehorchte ohne den geringsten Widerstand, ja mehr noch: er schien aufzugehen in dieser Lebensführung, als sei er von Anbeginn für das Leben im Kloster bestimmt!

Nein, Vorwürfe darf der Prior sich nicht machen! Wer herrschen will, muss zunächst und vor allem sich selbst in der Gewalt haben. Zur Härte gegen andere berechtigt nur Härte gegen sich selbst. Auch er, der Prior, ist schließlich nicht als der geboren, der er heute ist!

»Meinardus!«

Auch dieser dritte Anruf, der schon fast wie ein Flehen klingt, verhallt unerwidert. Der Prior nimmt das feuchte Tuch von der fiebernden Stirn, presst es aus und taucht es erneut in das Eiswasser. Fast ärgerlich legt er es wieder auf die Stirn zurück. Warum hilft das alles nichts! Gebe ich mir nicht jede erdenkliche Mühe!

Wer konnte das ahnen, dass dieser Meinardus eine so schwächliche Natur hat! Was ist das schon: Ein bisschen Fasten, ein bisschen Geißeln, ein bisschen Schlaflosigkeit! Das bringt noch keinen Mann vom Leben zum Tode! Jedenfalls keinen, der für ein großes Amt geeignet ist.

Ein bitterer Geschmack legt sich auf die Zunge des Priors; er kratzt mit den Zähnen darüber hinweg, doch der Geschmack bleibt. Niemals vorher sind Zweifel in ihm aufgetaucht, dass Meinardus der richtige Nachfolger für ihn sei. Sogleich als jener in das Kloster eintrat, war sich der Prior darüber klar gewesen, dass nur er infrage käme: Sein hoher Wuchs, die Schärfe des Verstandes, die in seinen Augen liegt, die Selbstverständlichkeit seiner gemessenen Bewegungen — all das war die beste Empfehlung. Und die Macht des Wortes hatte der Prior ihm anerzogen.

Nein, so kann er sich nicht getäuscht haben! Sicher nur eine vorübergehende Schwäche.

Hartnäckig lehnt der Prior es ab, sich am Krankenbett ablösen zu lassen. Schon zweimal ist die Sonne über den Himmel gezogen, und der Kranke wälzt sich in heftigen Fieberfantasien. Die Krise wird für die kommende Nacht erwartet.

Sie geht vorüber. Gegen Morgen sinkt Meinardus in einen ruhigen Tiefschlaf, seiner Genesung entgegen.

Nach einem langen Dankgebet erhebt sich der Prior. Seine Müdigkeit ist weder in den Gesichtszügen noch in der Haltung zu leugnen. Die Müdigkeit hat einen anderen Menschen aus ihm gemacht. Teilnahmslos matt sind die Augen, knochig treten die Jochbeine über den eingefallenen Wangen hervor, erschlafft und fahl hängt die Haut über einem zu kleinen Schädel. Sein sonst so gerader Rücken ist ohne Spannkraft, gebeugt, als müsse man ihm einen Krückstock anbieten.

Die Anwesenden bemerken die Veränderung und erschrecken. Sie können nicht fassen, dass dieser unbeugsame Mann sich plötzlich gehen lässt.

Und doch können sie dem Prior nicht viel Ruhe gönnen, denn nach seinem ausdrücklichen Befehl will er geweckt werden, sobald der Kranke bei klarem Bewusstsein ist.

Man muss den Prior wecken. Man muss ihn rütteln, um den Schlaf von ihm abzuschütteln, der sich in ihm festgekrallt hat wie in ein lang verfolgtes und endlich gefasstes Opfer.

Schließlich wankt der Prior hoch, taumelt im Aufstehen und folgt dem Mönch.

Prüfend sieht er dem Pflegling in die Augen. Ist in ihnen nicht etwas Fremdes, Dunkles, was vor der Krankheit nicht darin war? Aber vielleicht ist es nur das Licht oder die eigene Müdigkeit.

Mit einem gütigen Lächeln geht er auf das Krankenbett zu. »Gottlob, mein Sohn, du hast uns Sorgen gemacht!« Fast feierlich klingt die Begrüßung. Doch zu seinem Erstaunen löst sie Ablehnung aus.

»Sorgen? Ehrwürdiger Vater, ich habe mehr Auszeichnungen erfahren, als ich je zu erhoffen wagte!«

Ein flackernder Glanz liegt in den Augen des Mönchs, seine Stimme klingt schwach und verklärt. Fast salbungsvoll, denkt der Prior unwillig. Mit einer unmissverständlichen Geste weist der Prior die übrigen Mönche aus dem Raum. Was hier zu besprechen ist, geschieht besser unter vier Augen. Erst jetzt setzt er sich auf den Schemel am Krankenbett.

Ein fahler Tag streut sein diffuses Licht durch das kleine Butzenscheibenfenster in den Raum. Ein Wetter, wie es der Prior nicht mag. Es lässt die Umrisse im Ungewissen. Nichts scheint eindeutig und erwiesen, alles bleibt verschwommen. Und gerade jetzt kann er dieses Wetter am wenigsten gebrauchen, weil es seiner eigenen Gemütsverfassung entspricht und sie möglicherweise noch verstärkt. Klarheit aber braucht er, Klarheit!

»Was soll das heißen: Auszeichnungen?«, hört er sich fragen.

Redet der Kranke im Fieber?

Der Prior folgt dem Blick des Mönchs. Er bleibt hängen an dem kleinen Marienbild, unter dem der Kranke zusammengebrocben war. Warum sieht er dorthin? Wo gibt es da einen Zusammenhang? Der Prior wird ungeduldig.

»Warum siehst du zum Bild, Meinardus? So sprich doch endlich!« Meinardus versucht, sich aufzurichten, auf das Bild zu, immer noch in emphatischer Begeisterung, für die der Anlass fehlt.

»Ist sie nicht wunderbar, die Jungfrau Maria!«

Der schwärmerische Glanz in den Augen des Meinardus wird dem Prior unerträglich.

»Meinardus,« mahnt er, »besinne dich auf das, was du mir zu sagen hast, ich bin müde!« Und wie zur Unterstreichung seiner Worte gibt der Prior seinem Ruhebedürfnis nach und stützt den vorgebeugten Kopf in die Hände.

Langsam beginnt Meinardus seine Erzählung: »Mit dem Bild fing alles an ... Ich lag davor auf den Knien, um der heiligen Jungfrau meine Gebete darzubringen, wie jeden Tag ... Wie lange ich so lag, kann ich nicht sagen, denn ungemessen ging die Zeit dahin. Plötzlich empfand ich, dass Nacht um mich war. — Ich weiß nicht, war es wirklich dunkel, oder versagten meine Augen ihren Dienst? — Jedenfalls: ich sah nichts mehr, alles um mich war schwarz. Dann aber rollte es aus unermesslicher Ferne auf mich zu, als kleiner heller Fleck, der — näherkommend — sich zu einer flammenden Feuerkugel vergrößerte ... Immer näher rollte die Feuerkugel auf mich zu, ihr Glanz war von stechender Helle. Ich aber war unfähig, die Augen zu schließen, den Blick zu wenden, ihr auszuweichen. >Ich werde blind!<, schrie es in mir, doch der magische Zwang blieb, wurde sogar noch beherrschender. Das Feuer fesselte nicht nur meine Augen, es wälzte sich auf mich und durchglühte mich — als sollte ich geschmolzen werden wie Metall. >lst es das Fegefeuer?<, durchfuhr es mich. >Oder der Abglanz himmlischer Herrlichkeit? Fiel ein Stern vom Himmel, mich auszulöschen?< ... Es sauste und dröhnte in meinen Ohren. Dann vernahm ich ganz deutlich eine Stimme: >Wer der ewigen Seligkeit teilhaft werden will, muss die Kraft haben, ihren Glanz zu ertragen! Du bist verloren, wenn du den Blick löst! < ... Wieder schwoll das Brausen an, lauter als zuvor. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit ergriff mich. >Ich vergehe!<, dachte ich noch, >ich werde emporgehoben von der Erde, hinein in das gleißende Licht, hinein in den Jubelchor der Seraphim und Cherubim, in den Chor der Seligen! Meine Gebete sind erhört worden, ich löse mich auf, ich verlasse die lästige Larve meines Körpers, werde ein Teil des Alls, höre auf, zu denken, zu fühlen, gehe auf in Geist, in Entzücken, in Seligkeit!<

Von der Erinnerung übermannt, schließt Meinardus die Augen.

»Du warst ohnmächtig, mein Sohn!«, unterbricht nüchtern und unbeeindruckt der Prior.

Mit einer schwachen Handbewegung wischt Bruder Meinardus den Einwand beiseite.

»Das Wichtigste kommt erst! ... Abermals hörte ich eine Stimme, eine sehr klare weibliche Stimme: >Noch sollst du mir Diener sein auf der Erde. Warte deine Zeit ab!< Danach verdunkelte sich die Glut des Feuerballs, und in seiner Mitte erschien mir ganz deutlich die Gestalt der Jungfrau Maria, und siehe: sie hatte die gleiche Gestalt wie auf jenem Bilde! ... Wie der Maler das wissen konnte! ... Ich grüßte sie voll Ehrerbietung, jedoch wie eine Bekannte und Vertraute, denn jetzt wusste ich, es war der Lohn für meine Treue, dass sie mir selbst erschien. Und sie war eins mit dem Bilde, das mir tagtäglich mehr Trost gewährte als alle Gebete und Litaneien, allein durch den lieblichen Anblick.«

Schweigen herrscht. Der Prior verharrt in seiner grüblerischen Haltung. Wieder sind da diese verräterischen Schmerzen in den Eingeweiden, die er vor allen verbirgt und von denen niemand weiß, die ihn aber ständig daran erinnern, dass seine Lebensuhr bald abgelaufen sein wird. Mein Gott!

Er gräbt sich ein in sein Schweigen und leidet. Ist denn plötzlich alles gegen ihn! Hat er nicht jahrelang diesen jungen Mann geformt nach seinem Bilde, glaubte er nicht, in Ruhe abtreten zu können, in der Gewissheit, dass alles in seinem Sinne fortgeführt wird! >Ich hätte ihn das Bild nicht malen lassen sollen<, wirft er sich vor. >Ich hätte wissen müssen, dass er eine schwer auszumerzende Schwäche hat: Empfindsamkeit und lebhafte Fantasie.< Und der Prior erinnert sich an eine laue Septembernacht ... Meinardus stand im Klosterhof, sah hinauf in den Nachthimmel. Eine Sternschnuppe fiel. Meinardus sah ihrem Verglühen nach und schwärmte wie ein alberner Gedichteschreiber ... >Gewiss, da habe ich ihn ertappt. Wie konnte ich das vergessen! Das Bild hat meine Arbeit, meine Pläne und Hoffnungen zunichtegemacht. Es ist ein unverzeihlicher Fehler gewesen! Das Bild hat seine Fantasie aufgeweckt, seine sorgsam verschüttete Schwäche bloßgedeckt. Vielleicht lässt sich eine solche Schwäche auch gar nicht wegerziehen? ... Auf jeden Fall: sie ist bei Meinardus ausgewichen in die gefährlichen, weil unberechenbaren Gefilde der Fantasie! Welche Enttäuschung!<

Doch ist der Prior froh, dass er der einzige Zeuge dieses Bekenntnisses ist. >Es muss verhindert werden<, überlegt er das Praktische, >dass Meinardus diese Geschichte verbreitet. Das wäre das Wichtigste. Denn über eines muss man sich klar sein: Wenn die Geschichte bekannt wird, ist es vorbei mit der Ruhe unseres Klosters, mit dem Frieden der Gelehrsamkeit! Dann wird das Volk, das aus tausend Wunden blutet und nach Wundern giert, danach greifen und die Hände nach dem wundertätigen Bild ausstrecken. Das Kloster wird sich nicht retten können vor Kranken, Krüppeln und Bettlern. Es wird stinken nach Eiterbeulen und Bettelsuppen, und der Anblick des Elends wird uns bis in die Träume nicht loslassen!<

»Meinardus«, beginnt der Prior behutsam, »es war gut, dass du dich ausgesprochen hast, mein Sohn. Ich werde dein Geheimnis wohl verwahren.«

»Geheimnis? Verwahren?« Meinardus glaubt sich verhört zu haben. »Habt Ihr denn nicht begriffen: Ich hatte eine Vision! Das sollte doch alle Welt und vor allem der Papst wissen!«

»Ach, Meinardus«, die wegwerfende Handbewegung und ein tiefer Seufzer unterstreichen die Ablehnung, »wie viel Menschen berichten heutzutage von Visionen und Wundern!«

»Aber«, der Kranke setzt zur Verteidigung an, »es ist doch wichtig, das mitzuteilen. Es ist ein Beweis ...«

»Wofür?«, unterbricht der Prior kalt. »Ein Beweis wofür?«

«... dass Meister Eckart und Seuse recht hatten mit der Lehre, dass die höchste Belohnung aller Leiden das völlige Einssein mit Gott ist. Ich bin Zeuge. Denn mir ist ein Vorgeschmack künftiger Seligkeit zuteilgeworden!«

Der Prior vergisst die Schmerzen in den Eingeweiden und setzt sich kerzengerade. Sein Zorn lässt die Schläfenadern hervortreten. Welch eine Frechheit! Auch noch die Mystiker zu zitieren, die den Menschen den bösen Floh ins Ohr gesetzt haben, sie könnten ohne priesterliche Vermittlung Zugang zu Gott finden! Die Namen gellen dem Prior feindlich im Ohr. Aufrührer sind es, Ketzer. Die Auswirkungen ihrer Lehre sind unabsehbar. Denn eines Tages wird gefragt werden: Wozu brauchen wir eine Kirche? Wozu einen Papst? Wozu Priester und Mönche? — Nicht einmal die Heiligen werden mehr gebraucht werden, und ihre Bilder wird man zerschlagen! >Welch ein Narr ist doch dieser Meinardus! Ich, der Prior von Sankt Johannis zu Hamburg, werde solchen Umtrieben keinen Vorschub leisten. Gedanken, die an den Grundfesten unserer Ordnung rütteln, müssen im Keim erstickt werden!< Der Prior steht auf.

Gepresst sagt er: »Meinardus, werde erst gesund! Dann überdenke noch einmal alles in der Einsamkeit deiner Seele und sprich nicht darüber! Übe dich in der Kunst des Schweigens wie jener Vater, von dem Agathon berichtet, er habe drei Jahre einen Stein im Munde getragen! ... Später werden wir weiter sehen.«

Zweimal kreischt die Türangel, Meinardus ist allein. Er liegt flach auf dem Rücken. So flach ist sein Körper, dass er sich nur wenig von der geraden Unterlage abhebt. Meinardus zieht die Wolldecke unters Kinn. Er friert. Er friert nicht nur wegen der Kälte, die aus dem dicken Gemäuer auf ihn zuschleicht, sondern vor Aufregung und Enttäuschung darüber, wie der Prior, dem stets sein volles Vertrauen gehörte, die Mitteilung über seine Vision aufgenommen hat: Kälte und Schweigen sind über ihn verhängt worden.

Lange liegt er da, wie betäubt. Dann dreht er sich seitwärts, mit dem Gesicht zur Wand und möchte schluchzen, wie er als Kind in den Armen seiner Mutter geschluchzt hat. Doch er verharrt in der Verkrampfung. Der Modergeruch der stockigen Steine, die seine enge Welt eingrenzen, widert ihn an. Die Wand mit ihren Rissen, Wasserflecken und Spinnweben erscheint ihm wie ein Sinnbild seines grauen und unnützen Daseins.

Alles ist ihm zerschlagen worden, alles! Selbst das, was ihm bis heute als unverlierbar galt: der unerschütterliche Glaube und die Gewissheit, dass er auserwählt ist und beauftragt mit einer Mission.

Nichts ist unerschütterlich. Die Kälte des Priors hat alle Zuversicht und Festigkeit in ihm zerstört. Trotz allem — so wehrt sich Meinardus gegen die Verzweiflung — hat es doch diese Vision gegeben. Er hat sie nicht erfunden, und folglich kann sie nicht ohne Sinn sein!

Die Schwäche trennt die Zusammenhänge seiner Überlegungen. Willenlos überlässt er sich jenem Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Träumen und Grübeln. Wie durch eine Mauer aus Wolle dringt von fern das Läuten der Glocke zu ihm oder das Schlürfen der Schritte im Gang. Sonst sind die Mahlzeiten die einzigen Unterbrechungen in seinem zeitlosen Dahindämmern. Ganz allmählich, mit der Kräftigung des Körpers kommt die Anteilnahme an der Umwelt zurück. Das menschliche Gemüt ist nicht danach geartet, sich auf die Dauer in Gram zu verschließen. Nachts horcht er auf den Lockruf des Käuzchens — ohne den volkstümlichen Gedanken an den Tod. Tags summt er die Choräle mit, die der Wind ihm bruchstückweise aus der Klosterkirche zuweht. Seine Augen beginnen wieder Streifzüge im Raum zu unternehmen. Die Wasserflecke beleben sich zu Fabelwesen. Das Wechselspiel des Lichts in den Butzenscheiben fesselt als das einzig sich Verändernde seine Fantasie. Er malt sich aus, was hinter dem Fenster sein mag. Sein Blick tastet alle Gegenstände der kärglichen Zelle ab, die Kanten des Schreibpults, an dem er schreibend seinen Gedanken nachhängt, die Bücher, zu denen es ihn drängt, doch jedes Mal landet sein Blick auf dem Marienbild als dem leuchtenden Kleinod in grauer Öde. Welch ein Farbenschmelz! Welch Glanz im gemusterten Goldgrund! Wie elfenbeinzart ist das Oval des Kopfes! Wie schwingt sich das Himmelblau des Mantels mit dem blutroten Innenfutter ihm froh entgegen! Und wenn die Sonne ihre Lichtbündel durch die gewölbten Scheiben wirft, dann flammt die Farbe auf wie Emailfluss und Edelstein. Dann fühlt sich Meinardus als der Besitzer eines unendlich kostbaren Schatzes. Dann vergisst er, was ihm an Enttäuschung widerfahren ist. Dann vergisst er seine Einsamkeit und lebt nur in dankbarer Erinnerung an seine Vision. Zu lange schon lebt Meinardus im Kloster, um sich auf die Dauer wie ein Gefangener zu fühlen. Er entsinnt sich weiser Worte, die gerade die Enge und Begrenztheit des Lebensraumes rühmen, weil dadurch die Gefahr, sich an das Außen zu verlieren, gebannt wird. Meinardus sucht sich zu erinnern. Steht nicht dergleichen bei Seuse, im »Leben eines Dieners«?

Mit der Gründlichkeit eines Gelehrten, die keinen Aufschub duldet, greift er nach dem versteckt aufbewahrten Folianten und beginnt vorsichtig darin zu blättern, damit die kostbaren starren Bögen keine Knicke bekommen. Da endlich findet er die Stelle:

»Als der Diener zuerst anfing und sich durch eine Beichte genug geläutert hatte, zog er in Gedanken drei Kreise um sich, hinter die er sich in geistlicher Hut eingeschlossen hielt. Der erste Kreis umfasste seine Zelle, seine Kapelle und den Chor; wenn er in diesem Kreise war, so glaubte er in guter Sicherheit zu sein. Der andere Kreis war das gesamte Kloster, ausgenommen nur die Pforte.

Der dritte und äußerste Kreis war die Pforte, und hier schon musste er sehr auf der Hut sein.

Wenn er aber aus diesen drei Kreisen heraustrat, so meinte er, es gehe ihm wie einem wilden Tier, das seinen Unterschlupf verlassen hat und von der Jagd umbellt wird ...«

Meinardus lässt das Buch sinken. Seltsam, er liest das nicht zum ersten Mal, und doch scheint ihm, als ob gerade jetzt es ihm ganz persönlich gesagt wird. Es ist genau das Wort, das er jetzt nötig hat in der Besonderheit seiner Lage.

Zärtlich streichen seine feinnervigen Hände über den Ledereinband. Er streckt sich lang aus. Seine Augen sind geschlossen wie im Schlaf. Doch weit ab ist jeder Gedanke an Schlaf. Muss er nicht dankbar und glücklich sein, für längere Zeit ganz dem ersten Kreis leben zu können? Welche Verblendung verführte ihn dazu, mit seinem Schicksal zu hadern!

Meinardus blättert weiter und findet die gleiche Empfehlung bei Sankt Arsenius: »Du sollst fliehen, sollst schweigen und dich in Ruhe senken. Ein Ursprung aller Seligkeit ist Stille und Einigkeit in dir.«

Gewiss, das ist einleuchtend und einfach! Warum muss die Einsicht erst aus den Seiten eines Buches kommen, warum nicht aus seinem eigenen Verstand?

Wäre er gesund, würde ihm niemals diese Schonung zugestanden werden, und vor allem nicht die vielen Stunden des Alleinseins! Sind sie nicht ein Geschenk, von dem er Gebrauch machen sollte? Wer weiß, wie viel Zeit ihm bleibt, bis der Prior kommt, um »weiter zu sehen«!

Das Buch beflügelt ihn, als habe er nach langer Einsamkeit einen lang vermissten Freund wiedergefunden. Doch es ist nicht sein Buch, es gehört dem Kloster. Plötzlich taucht ein Wunsch in ihm auf und lässt ihn nicht wieder los: Er möchte es selbst besitzen, dieses Buch! Es gibt nur eine Möglichkeit: es abschreiben! Warum eigentlich nicht? Meinardus überdenkt die Möglichkeit. Pergamentbögen brauchte er, Wachsfackeln oder Kienspäne, schwarze Farbe ... die rote für die Initialen könnte noch reichen. Es wird nicht leicht sein, das alles zu beschaffen, jetzt, wo nur abwechselnd ein Bruder das Essen hereinbringt und sonst niemand zu ihm kommt. Nur so könnte es gelingen! Meinardus stellt sich die Brüder vor, alle der Reihe nach. Einen von ihnen muss er ins Vertrauen ziehen, aber wen? Er verschränkt die Arme hinter dem Kopf, starrt zur Decke und grübelt. Bruder Thomas? Oder Bruder Stefan?

Ein paar Tage noch wartet Meinardus ab und beobachtet die Brüder, die ihm das Essen bringen, doch dann hält er es nicht mehr aus.

»Bruder Stefan«, fleht er, »seid barmherzig und bringt mir Schreibzeug. Ich habe Euch ein Geheimnis anzuvertrauen.«

Als Bruder Stefan sich — neugierig geworden — umwendet, atmet Meinardus auf. Er weiß, dass er alles Notwendige bekommen wird. Allein das Wort »Geheimnis« besitzt magische Kräfte genug in diesen Mauern, in denen so wenig geschieht. Außerdem gilt jedes Geheimnis als ein kleines Aufbegehren gegen den Prior. Schon deshalb wird er in Bruder Stefan den Verbündeten finden. Nur, ob er das Geheimnis wahren wird?

In den folgenden Wochen sitzt Meinardus Nacht für Nacht gebeugt am Schreibpult beim schwachen Schein einer sparsamen Wachsfackel und schreibt. Es geht ihm nicht leicht von der Hand. Die zarten Anstriche, die Kreisbögen und die kräftigen Senkrechten verlangen viel Geschick und Sicherheit. Sein größter Feind ist die Kälte. Wie ein Tier kriecht sie über Füße, Beine und sticht plötzlich im Rücken. Meinardus will sich nicht stören lassen, will es nicht merken. Doch wenn seine Hände ihre Geschmeidigkeit verlieren, ist er gezwungen, eine Pause einzulegen, bis er sie warm gerieben hat.

Es fällt ihm auch nicht leicht, wie ein richtiger Kalligraf sich auf den gerade fälligen Buchstaben zu konzentrieren, seine Gedanken verirren sich stets zum Inhalt und lenken die Hand ab. Je tiefer er in den Text eindringt, um so mehr hat Meinardus das Gefühl, eigene Gedanken niederzuschreiben. Wie kann es das nur geben, dass jemand vor ihm in so klaren Worten aussprach, was ihn selbst bewegt und beschäftigt!

Diese Entdeckung lässt ihn immer wieder sinnend verharren. Auch jetzt legt er den Federkiel aus der Hand und liest:

»Wie er so trostlos dort stand und niemand bei ihm noch um ihn war, wurde seine Seele verzückt in dem Leibe oder aus dem Leibe heraus.

Da sah er und hörte, was allen Zungen unaussprechlich ist: es war formlos und erscheinungslos und trug doch aller Formen und Erscheinungen freudenreiche Lust in sich.

Das Herz war gierig und doch gesättigt, der Wille lustig und wohlgelenkt; ihm war das Wünschen erschlafen und das Begehren vergangen. Er starrte nur immer in den glanzreichen Widerglast hinein, in dem er zu einem Vergessen seiner selbst und aller Dinge gelangte.

War es Tag oder Nacht, er wusste es nicht. Es war eine ewigem Leben entquellende Süßigkeit mit gegenwärtigem, stillstehendem ruhigem Auskosten ...«

Weiter kann Meinardus nicht lesen. In der atemlosen Spannung hat er versäumt, rechtzeitig eine neue Wachsfackel anzuzünden. Dunkel herrscht um ihn. Meinardus wartet, bis seine Augen sich der Dunkelheit so weit angepasst haben, dass er schwache Fensterumrisse erkennen kann. Dann steht er auf und tastet sich zu seiner Bettstatt. Nicht der leiseste Ärger über seine Unachtsamkeit bewegt ihn. Vielleicht sollte es so sein, dass die Kerze gerade jetzt erlosch. War nicht jedes Wort wie eine Beschreibung seiner eigenen Vision?

Vergeblich sucht Meinardus einzuschlafen. Als der Morgen graut, räumt er die Spuren seiner nächtlichen Arbeit beiseite. Das Buch aber holt er noch einmal zurück. Er schlägt es an der Stelle auf, die er durch das Hineinlegen eines Strohhalms aus dem Bettsack markiert hat. Er muss ganz dicht an das Fenster gehen, um den nächsten Satz entziffern zu können:

»Die himmlischen Gesichte gingen aus und ein in seiner innersten Innerlichkeit, und es war ihm, als schwebte er in der Luft ...«

Mit einer fast hämischen Freude, dem Prior ein Schnippchen zu schlagen, versteckt Meinardus das Buch. Vieles in der Welt ist verdreht eingerichtet. Könnte nicht der Mann, der aus diesem Buch spricht, der Prior sein! Aber nein, der Prior ist ein Mann, der ganz anders denkt und ihn, Meinardus, nicht versteht. Einige Wochen weiß Meinardus seine Krankheit hinzuzögern. Denn durch die Nachtwachen wirkt er am Tage tatsächlich noch immer krank und müde und ohne Kraft. Dann aber wird ihm der Befehl des Priors überbracht, er habe ab sofort wieder an den Stundengebeten teilzunehmen und an den Beratungen im Konvent.

Er ist also gezwungen, seinen ersten Kreis zu verlassen. Die Begegnung mit den Brüdern und mit dem Prior ist unvermeidlich. Also kleidet er sich an, mit großer Sorgfalt. Unruhe erfasst ihn. Wie wird diese erste Begegnung sein?

Im Gang trifft er die ersten Mönche. Seltsam, sie kommen nicht auf ihn zu, sie nicken ihm nur einen kurzen Gruß entgegen. Keiner hat von belanglosen und doch so gern betratschten Begebenheiten zu berichten.

>Bin ich ihnen so fremd geworden?<, fragt sich Meinardus. Er lässt durch Zögern den Abstand sich vergrößern und geht ihnen langsam nach. Untereinander reden sie laut und lebhaft. Meinardus wird sich erst jetzt dessen voll bewusst, wie sehr er auch gegen jede Art von Lärm abgeschirmt war. Mechanisch nimmt er wieder seinen Platz ein.

Der Prior ordnet die Altargeräte und wendet dabei den Mönchen den Rücken zu. Meinardus sieht zu ihm hinüber, teilnahmslos. Er glaubt sich in das Unvermeidliche gefügt zu haben. Jedoch, kaum hat der Prior sich umgedreht, da flammt Verzweiflung in Meinardus auf. Wie soll er auskommen ohne das Wohlwollen, ohne die väterlich lenkende Hand des Priors! Wie selbstverständlich war ihm das alles gewesen! Kann es denn nicht wieder so sein? Der Blick des Meinardus bettelt vergebens, er findet keine Erwiderung und wird zurückgenommen. Der Blick des Priors geht mit der Weitsichtigkeit eines Raubvogels über ihn hinweg und durch ihn hindurch, als gäbe es keinen Bruder Meinardus. Dem aber krampft sich das Herz zusammen.

Die Erschaffung der Tiere. Grabower Altar

2. Kapitel

Es vergehen nur Wochen, bis sich die Nachricht von der wunderbaren Vision des Mönchs Meinardus — allen Versprechungen zum Trotz — über Hamburg ausgebreitet hat. Ein Abglanz des Ruhmes fällt dabei auf den Meister, der das Marienbild gemalt hat, auf Meister Bertram. Er am wenigsten kann glauben, dass ein Bild, das er mit seinen Händen gemalt hat, imstande sein soll, ein Wunder auszulösen. Immer wieder muss er bei der Arbeit verstohlen auf diese Hände sehen, die keineswegs blass, feinnervig und durchgeistigt aussehen, sondern derbknochig, gerötet und kurzfingerig — wie es seiner gedrungenen Gestalt entspricht. Man sieht ihnen an, dass sie an festes Zupacken gewöhnt sind. Es sind die Hände eines Handwerkers, der seinen sicheren Platz mitten im Leben und auf der Erde hat.

Merkwürdig die ganze Geschichte! Leicht könnte man sie als Gerücht abtun, handelte es sich nicht ausgerechnet um Meinardus. Ihm aber ist nicht zuzutrauen, dass er seine Mitmenschen zum Narren hält, um von sich reden zu machen und sich schon bei Lebzeiten einen Heiligenschein zu sichern ... Nein, das wäre manch anderem zuzutrauen, aber nicht diesem ernsten Dominikaner Meinardus, dem nicht!

Das laute Kreischen des Stößels im Mörser schreckt Meister Bertram auf.

»Bist du immer noch nicht fertig mit dem Farbenreiben? Zeig mal her!«

Der Lehrjunge gehorcht. Meister Bertram schickt ihn mit einem Auftrag in die Holzwerkstatt und übernimmt die weitere Zubereitung selbst. Er möchte in Ruhe seinen Gedanken nachhängen. >Was weiß ich eigentlich über diesen Meinardus?<, grübelt er. >Genau genommen, recht wenig. Er ist eher verschlossen als mitteilsam. Und doch, als er uns damals als Prediger unserer Brüdergemeinde vorgestellt wurde, fand er auf den ersten Blick meine Zustimmung. Und der erste Blick trügt selten.< ln seiner geraden Art hat Meister Bertram stets ein sicheres Gespür für Menschen. Kein gespielt freundliches Gesicht, kein noch so blendender Aufputz haben je vermocht, ihn zu täuschen. Nein, ein X für ein U lässt er sich nicht vormachen. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass er sich in Meinardus so täuschte! Erfunden sein kann die Geschichte aber auch nicht, denn sie stammt aus sicherer Quelle.

Mechanisch vermischt Meister Bertram das Farbpulver mit dem verdünnten Eigelb, mit Honig, Leim und Feigenmilch und verrührt alles mit einem Holzspan. Er rührt länger, als es die Vorschrift verlangt, und länger, als es ihm selbst bewusst ist.

Wie die Motten das Licht, so umkreisen seine Gedanken immer wieder den gleichen Punkt.

>Wenn es noch ein besonderes Bild wäre! Aber so ein kleines Andachtsbild, wie es in allen Maler- und Schnitzerwerkstätten täglich gefertigt wird! Was soll daran schon Besonderes sein! Es ist gegen die Vernunft, dass so ein einfaches Bild derart vom Heiligen Geist erfüllt sein kann. Ein Bild ist schließlich von Menschenhand geschaffen und somit etwas ganz anderes als etwa eine Reliquie — wie der Blutstropfen oder Knochen eines Heiligen, wie ein Dorn aus der Krone des Heilands, wie ein Span von seinem Kreuz oder ein Zipfel vom Schweißtuch der heiligen Veronika! Denn all diese Dinge hatten ja eine unmittelbare Berührung mit dem Heiligen. Aber ein Bild, mein Bild? Das zu denken ist unheimlich!< Umständlich, wie er seine Gedanken dreht und wendet, klopft Meister Bertram die Eichenholzplatte Zoll um Zoll nach verborgenen Sprüngen ab, die beim Trocknen Risse bilden könnten.

Einerseits muss man in Erwägung ziehen, dass viele Dinge nicht mit Vernunftsgründen zu erklären sind. Andererseits sind die Menschen heutzutage leichtgläubig. Sie greifen nach dem Wunder wie der Hungernde nach dem Brot. Ein Wunder nämlich hebt sie auf von der Erde, hinweg von den allzu großen Sorgen und Nöten, lässt ihre Tränen versiegen, lässt sie vergessen, wie viel Grausamkeit, Mord und Totschlag täglich in ihrer Nähe verübt werden. Und trotzdem, auch das erklärt noch wenig. Er muss genau wissen, was tatsächlich vorgefallen ist und was sein Bild damit zu tun hat!

Behutsam stellt Meister Bertram die vorbehandelte Holzplatte in einem Winkel ab, räumt Werkzeug und Malutensilien beiseite, streift den grauen Kittel ab und wäscht seine Hände in der kleinen Zinnschüssel. Sein Entschluss steht fest, er wird ins Johanniskloster gehen, und zwar jetzt, sofort. Was hat es denn für einen Sinn, wenn der Mensch nicht mit sich im Einklang ist, wenn die Hände das eine tun und die Gedanken andere Wege gehen! Draußen schlägt ihm nasskalter Nebel entgegen, der sich wie ein feuchtes Tuch auf sein Gesicht legt. Die Frische ist ihm angenehm nach den vielen Stunden in der muffigen Werkstatt. Das Haus, das Meister Bertram bewohnt, liegt im altstädtischen Gewerbeviertel, in der Sattlerstraße. Die Häuser sind hier schmalbrüstig, etwa sechzehn bis zwanzig Fuß breit, und die Grundstücke nicht sehr tief. Deshalb pressen sich die Häuser eng aneinander, dehnen sich in die Höhe mit vorragenden Stockwerken und lassen sich zur Hofseite kleine, verschachtelte Anbauten gefallen. Sie haben etwas Anheimelndes, wie sie sich so aneinanderschmiegen, und lassen den Schluss zu, dass sich hier auch die Menschen näherstehen müssten als anderswo. Jetzt, wo sich der Nebel milchig grau zwischen den engen Straßen staut, wirkt alles trist und beklemmend. Es fehlt die Farbe: das Rot der Ziegeldächer, das Dunkelbraun der Fachwerkbalken, der Ockerton der Lehmwände, die Buntheit der Handwerksschilder über den Türen und der Waren auf den Verkaufstischen, vor allem aber die Bläue des Himmels darüber. Nur hier und da leuchtet ein gelber Lichtschein durch die pergamentenen Ziegenhäute vor den Fenstern.

Als Meister Bertram hier vor Jahren einzog, war das Wetter ebenso unwirtlich, und die Nachbarn belehrten ihn nicht ohne Schadenfreude, dass mit solchem Wetter im Frühling und Herbst stets zu rechnen sei, sofern es nicht in Strömen gieße. Dafür sei es eben Küstengegend mit viel Wasser. Besonders der Schmied Lambert genoss es, den Zugewanderten mit solchen Vorhersagen zu verwirren. In allen Einzelheiten schilderte er den letzten Deichbruch, das Hochwasser, in dem Vieh und Menschen ertranken. Er ließ seine Oberarmmuskeln spielen und gab zu verstehen, dass hier nur ganze Kerle angebracht seien.

Ja, sie hatten so ihre vorgefassten Meinungen, die lieben Nachbarn. Es passte ihnen nicht recht, dass hier einer einzog, der das L wie mit vollem Munde aussprach, statt die Hamburger Mundart zu sprechen wie sie. Es passte ihnen auch nicht, dass Bertram sich über die übliche Gesellenzeit hinaus in der Welt herumgetrieben hatte ... Andererseits gab es einige schwergewichtige Erwägungen, die dagegenstanden. Die eine war die Tatsache, dass der angesehene Jele von Pinneberg ihm seine Tochter Margarethe zur Frau gegeben hatte, die andere Tatsache war, dass die Stadtväter ihm die Niederlassung als Meister genehmigt hatten, und es hieß, dass ihm alle städtischen Aufträge zufallen würden. Es mit einem solchen Mann zu verderben wäre also unklug gewesen.

Wie viel hat sich in den gut zwanzig Jahren geändert! Schon wenige Jahre später verkaufte der Schmied Lambert sein Grundstück an den Schuster Johann von Bremen und der wiederum an Diderich Vrese. Diderich Vrese aber bewohnte es nur vier Jahre, dann kam es zur Zwangsversteigerung. Diese Gelegenheit ergriff Meister Bertram und kaufte das Haus. Sein früheres, das kleiner war, erwarb Konrad Struwe, der noch jetzt sein Nachbar ist. Zur anderen Seite wohnt der Schuster Wilken van Wilsen. Ja, Häuser haben ihre Schicksale und Stadtviertel auch. Während hier früher zur Zeit der Ritterherrlichkeit die Zunft derer beheimatet war, die die Ausrüstung der Reisigen zu besorgen hatten, wohnen hier jetzt Handwerker aller Zünfte. Gewiss, auch die Herren der Freien Hansestadt kommen nicht aus ohne Waffen und Rüstungen, gibt es doch ständig Händel mit den umliegenden Landesfürstentümern, mit Raubrittern und Räubern, die alle Wege zu Wasser und zu Lande verunsichern, aber dennoch gibt es friedlichere Aufträge, die hier bestellt werden. Vielfältig sind die Geräusche, die aus den Werkstätten der Sattler, Riemenschläger, Zaummacher, Zeugstricker, Platten- und Hakenschläger, Schuster, Taschen- und Beutelmacher auf die Straße dringen. Meister Bertram sind sie geläufig und selbstverständlich.

Die Hände in den Tuchmantel gewickelt, sucht Meister Bertram den schlammigen Pfützen auszuweichen. Die Sattlerstraße, die sich zwischen Fischmarkt und Petrikirche erstreckt, liegt hinter ihm. Er hat den Alten Wall vorm Alsterfieet erreicht. Massig wie ein Bollwerk erhebt sich vor ihm die hohe Einfriedung der Klostermauer. Darüber ragen die Klostergebäude mit dem hohen Kirchenschiff und die Baumriesen, deren sich lichtende Kronen sich im Nebel verlieren.

Meister Bertram lässt den Klopfer gegen die Klosterpforte fallen. Das kleine Fenster der Pförtnerloge öffnet sich. Der Bruder Pförtner nickt ihm einen knappen Gruß zu und eilt mit dem schweren Schlüsselbund herbei.

Sie treffen Bruder Meinardus nicht in der Zelle an. Meister Bertram mag hier warten, der Pförtner wird sich kümmern. Wie wohltuend die Ruhe ist! Kein Lärm, kein Geschwätz, nur das Fallen der Tropfen von den Bäumen auf das pergamentene Laub. Meister Bertram setzt sich auf den Hocker, breitbeinig, mit aufgestützten Armen und auswärts gedrehten Ellbogen. Er horcht. Nein, mehr ist hier wirklich nicht zu hören. In solcher Stille wurden früher einmal die Heiligenbilder gemalt, von Mönchen in Mönchszellen. War das ein Vorteil?

Einen Augenblick lang ist Meister Bertram geneigt, es für einen Vorteil zu halten. Völlige Versenkung, keinerlei Ablenkung! Aber dann denkt er an die Menschen, denen die Bilder Schrift und Buch zu ersetzen haben, die Menschen, die draußen leben und sich ihr täglich Brot durch harte Arbeit verdienen müssen. Ihnen sind bestimmt jene Bilder näher, die er malt, Bilder von einem Maler, der das Leben kennt.

Wie klein die Zelle ist, wie karg und schmucklos! Hier allerdings wird das kleine Marienbild zu einem Zipfel des Himmelreichs, an den sich eine Seele wohl klammem mag!

Sinnend steht Meister Bertram vor dem Bild, betrachtet das Oval des Kopfes, in das wie zierliche Lettern Augen, Nase und Mund eingesetzt sind, das Kopftuch, die abfallende Schulterlinie, die Gewandfalten, die blassen Hände ... Und seltsam, es erscheint ihm nicht mehr als das Werkstück Holz, auf das er mit viel Sorgfalt Farben und Gold aufgetragen hat. Er sucht auch nicht nach Mängeln und fragt sich nicht, was besser zu machen wäre. Das Bild steht ihm in diesem Raum gegenüber als etwas Fremdes, das nichts mehr mit ihm zu tun hat und das hier ein eigenes Leben führt. Meister Bertram sieht sich in der Zelle um. Dort, auf der schlichten Lagerstatt, schläft Meinardus. Hier, an diesem Schreibpult, sitzt er und liest, schreibt oder meditiert. Dazwischen die Mahlzeiten und Andachten, Predigten und Messen. Weiter nichts, und das ein Leben lang. Schwierig, sich dort hineinzudenken!

Meister Bertram hat sein eigenes Leben bisher für ganz selbstverständlich gehalten und nicht darüber nachgedacht, wie viel Pflichten, Anstrengungen und harte Arbeit daran gebunden sind. Zum ersten Mal sieht er sich jetzt vor die Aufgabe gestellt, sich in einen ganz anderen Menschen, der unter ganz anderen Umständen lebt, hineinzuversetzen. Zwar verlangt das niemand von ihm außer er selbst, aber er begreift, dass seine eigenen Maßstäbe nicht allgemeingültig sind und dass sie zum Verständnis dessen, was hier vorgefallen ist, offensichtlich nicht ausreichen. Ein Leben ohne handfeste Arbeit?

Die Hände auf dem Rücken zusammengelegt, geht Meister Bertram in der Zelle hin und her, sechs Schritte hin, sechs zurück, größer ist der Raum nicht. Er wird ungeduldig und beginnt, die Zeit zu bereuen, die er hier nutzlos vergeudet. Endlich erscheint Bruder Meinardus und begrüßt ihn mit zerstreuter Höflichkeit.

»Meister Bertram, ich freue mich, Euch zu sehen! Setzt Euch doch und lauft nicht umher mit der Unruhe eines gefangenen Tieres. Hier, wo der Blick auf das Ewige ausgerichtet ist, steht die Zeit still.«

Abwartend beobachtet er den Gast. Meister Bertram stellt nicht die Frage, die ihn bewegt. Er sieht seinerseits Meinardus an und sucht zu ergründen, was hinter dessen Stirn vorgehen mag.

»Ich weiß nicht, was Euch herführt, Meister Bertram, aber da Ihr nun einmal hier seid, möchte ich Euch etwas zeigen.«

Meinardus horcht zum Gang hinaus, und als sich dort nichts rührt, hebt er den Strohsack seines Lagers hoch und holt ein Bündel Pergamentblätter hervor. Er gibt sie Meister Bertram. Jedes Blatt ist mit gleichmäßigen Schriftzügen bedeckt, jeder Buchstabe mit Sorgfalt an den anderen gesetzt, doch vor jedem Kapitelanfang klaffen große Lücken, und keine Ranken verschlingen die Kolumnen miteinander. Sauber geschriebene Buchstaben, die nackt dastehen.

Erwartungsvoll beobachtet Meinardus den Maler. Ob er die unausgesprochene Bitte versteht?

Meister Bertram beginnt zu lesen. Sind es die ureigensten Gedanken, die Meinardus diesen Pergamentseiten anvertraut hat? Doch jetzt holt Meinardus einen gebundenen Folianten unter dem Bett hervor, einen Folianten mit verschnörkelten Initialen, mit Miniaturbildern und Rankendekor. Den lohnt es sich wohl zu betrachten! Meister Bertram geht mit dem Buch zum Fenster, um mehr Licht zu haben. Genau sucht er jede Linie, jeden Farbtupfer zu erkennen. Wie das Bildchen in die Initiale eingepasst ist! Wie die Falten den Körper des Heiligen umspielen, wie die zum Licht gekehrten Teile durch Weißbeimischung aufgehellt und die beschatteten durch dicken Farbauftrag abgedunkelt sind! Und die Ranken! Verschlungen, mit aufgerollten Enden, unterbrochen durch goldene Punkte, belebt durch paarweise angeordnete Blätter.

»Wie wär’s, Meister Bertram, hättet Ihr nicht Lust, meine nackten Buchstabenseiten in gleich große Kunstwerke zu verwandeln?«

»Vor Jahren«, sagt Meister Bertram gedehnt, ohne die Augen von den Verzierungen zu lösen, »habe ich einen derartigen Auftrag übernommen. Damals war ich noch jung und neu in Hamburg. Es war ein Missale. Der Ratssekretär Dominus Johannes Evernardi von Wunstorp hatte es bestellt.«

Evernardi von Wunstorp ... er war damals ein Stückchen Heimat für Meister Bertram, denn Wunstorp liegt in der Diözese Minden. Sie hatten gemeinsame Bekannte, konnten miteinander in der heimischen Mundart reden. Und vor allem: Evernardi glaubte an den jungen Maler. Er öffnete ihm die Hamburger Türen, die schwer zu öffnen sind. Denn Evernardi war ein Mann mit Einfluss, gebildet, geistreich, weltmännisch, nicht umsonst hatten die Hamburger diesen Mann als Gesandten ins Papstexil nach Avignon geschickt. Er verstand auch etwas vom Malen und ermutigte Meister Bertram, eigene Wege zu gehen. Wer hätte ihm sonst gestattet, in den Ranken eines Missale Tiere unterzubringen wie Affen, Esel, Löwen und Eichhörnchen! Schade, dass er nicht mehr die Weihe des großen Petri-Altars miterlebt hat!

Und jetzt? Sicher wird Bruder Meinardus ihm auch freie Hand lassen, wie er den Text veranschaulicht ... Was für ein Text ist es überhaupt? Irgendetwas stimmt doch nicht damit. Warum sonst müsste das Buch unter dem Schlafplatz versteckt werden! Misstrauisch sieht Meister Bertram den gespannt wartenden Meinardus an. Dann schlägt er die Titelseite auf: Heinrich Seuse, »Das Leben eines Dieners«.

»Ist das etwa die Schrift eines Ketzers?«

»Aber nein, Meister Bertram!«

»Warum verbergt Ihr sie dann?«

Meinardus tritt dicht neben seinen Gast. »Der Prior sieht es nicht gern, wenn jemand von uns diese Schriften liest. Er ist ein Gegner des Magister Eckart, und Seuse ist ein Schüler des Magister Eckart, versteht Ihr?«

»Und Magister Eckart war demnach ein Ketzer.«

»Vergesst doch dieses Wort! Magister Eckart war ein gottbegnadeter Denker mit reichen Empfindungen. Er wehrte sich gegen die starren Dogmen unserer Glaubensbekundung. Er lehrte, dass jeder Mensch durch sein Gebet Zugang zu Gott findet.«

»Ohne Priester?«, fragte Meister Bertram ungläubig.