Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Marx schrieb DAS KAPITAL im Jahre 1867 im Übergang von der handwerklichen zur Industriegesellschaft. Er konnte die Entwicklung zu einer arbeitsteiligen Welt mit über 7 Milliarden Menschen nicht voraussehen. Das Internet schafft heute wieder neue Umbrüche, beschleunigt Kommunikation und Innovation ohne geografische Grenzen. Neue Ansätze des Denkens werden erforderlich. Karl H. Grabbe begründet mathematisch das Menschenrecht auf Zins. Er definiert den Raum begrenzter menschlicher Erkenntnis auf Grundlage des Abstandsgesetzes 1/r2 und zeigt die natürlichen Grenzen menschlicher Logik auf. Er weist nach, wie die Verwaltung jeder Staatsform sich verselbständigt und zu Sand im Getriebe der Produktivität wird. So werden Demokratie und Diktatur zu zwei Seiten derselben Medaille. In Wirtschaft, Politik, Diplomatie und mit Administration gesammelte persönliche Erfahrungen des Verfassers sind die realen Fundamente dieser kapitalistischen Synthese.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Glaube allein ist der Bankrott des Wissens

Zur Konstruktion der Art

Warum eine kapitalistische Synthese?

Individuum oder Art?

Wissenschaft und Ideologie

Die kapitalistische Hypothese

Das Individuum und seine Grundlagen

Das Menschenrecht auf Zins

Arbeit, Kapital und Energie

Die Inflation

Gold, Geld und die Macht der Ideologie

Die Wurzel der Administration

Masse und Administration

Die kritische Masse

Demokratie und Administration

Masse und Macht

Freiheit und Souveränität

Individuum und Familie

Zins und Gerechtigkeit

Organismus und Parasit

Markt und Information

Evolution und Markt

Kapitalist und Funktionär

Die Plünderung der Massen

Das Werturteil

Gruppe und Urteile

Wert und Gegenwert

Die Hypothese Markt

Markt und Moral

Gerechtigkeit im System Markt

Produktion und Reproduktion

Individuum und Gruppe

Masse und Menge

Markt und Psyche

Bewusstsein und Kommunikation

In der Hoffnung auf eine gerechtere Welt meinen Enkeln Aylin und Enver gewidmet.

Die Blinden führen die Blinden, und alle stürzen in den Abgrund.

Nate Silver (*1978), amerikanischer Statistiker

Vorwort

Glaube allein ist der Bankrott des Wissens

Wer nichts weiß, muss alles glauben

Mit zunehmendem Alter stelle ich fest, dass alles, was mir von Jugend auf an Ethik, Moral, Ideologie und Religion vermittelt wurde, nur die Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerrt. Die Verwalter dieser Strukturen sehen sie als Mittel zu Disziplinierung der Masse, um den eigenen Vorteil zu fördern. Die Masse hält dann für eine Selbstverständlichkeit, was hinter der dekorativen Fassade viel komplizierter ist, als es erscheint.

Eine Selbstverständlichkeit. Oder?

Wenn Sie mit dieser Schulweisheit zufrieden sind, legen Sie das Buch aus der Hand. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie es gekauft haben.

Für jene, die weiterlesen: Kaufmännisch wird auf- und abgerundet. Die Ziffer 2 kann dann im täglichen Leben zwischen 1,51 und 2,49 liegen. 2 + 2 ergibt dann nicht 4, sondern ‒ kaufmännisch gerechnet ‒ irgendeine Zahl zwischen 3,02 und 4,98. Überraschend, aber wahr ‒ und im politischen Bereich gern genutzt, um Millionen Euro verschwinden zu lassen. 4 Milliarden, zum Beispiel für Subventionen, können dann entweder 3.020 oder 4.980 Millionen sein. Der kleine Unterschied von 1.960 Millionen wird hinter der Abrundung versteckt. Hätten Sie‘s gewusst?

Ich möchte nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich über die Weisheit verfüge, hinter allem die Wahrheit zu erkennen. Aber ich möchte in diesem Buch Fragen stellen und Sie und andere zum Denken anregen. Wer aber schon Fragen als unangenehm empfindet, weil er sich damit auseinandersetzen muss, der delegiert die Bestimmung über das eigene Leben an Dritte.

Glaube ist nicht Erkenntnis, sondern nur ein beruhigendes Gefühl für diejenigen, die auf grundlegende Fragen keine eigene Antwort haben. Er sollte uns nicht daran hindern, eigene Antworten zu suchen. Eine eigene Antwort kann sowohl Bestätigung als auch Widerlegung der bisherigen Meinung sein. Der Verzicht auf die Suche nach einer eigenen Antwort ist der Verlust des eigenen Ichs. Ideologien sind nur Illusionen, die es uns ermöglichen, das Unerklärliche erträglich zu gestalten. Religionen sind der Versuch, das Unbekannte zu vermenschlichen.

Wie Goethe im Faust schreibt: »Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.«

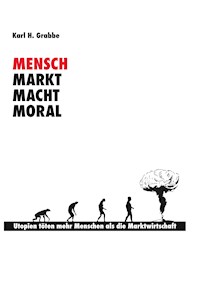

Utopien töten mehr Menschen als der Markt. Glauben allein ist der Bankrott des Wissens.

Bled, im April 2018

Karl H. Grabbe

Der eigene Standpunkt ist ein Gesichtskreis mit dem Radius null.

Prof. Horst Geyer (1907-1958), deutscher Psychiater, Neurologe und Hirnforscher

Kapitel 1

Zur Konstruktion der Art

Religion und Wissenschaft

Die Geschichte des Menschen ist durch die Suche nach einem einheitlichen Weltbild bestimmt. Intuitive Ansätze suchen nach philosophischen und religiösen Lösungen, rationelle Ansätze versuchen empirisch, Bewusstes in allgemeingültige Formeln zu kleiden. Die Suche nach der Weltformel gleicht der Suche nach dem Stein der Weisen. Ausgangspunkt bei dieser Suche ist die unausgesprochene Annahme, dass das Sein sich auf unserer Bewusstseinsebene exakt definieren lässt. Das Herunterbrechen auf menschliche Denkkategorien soll einen Maßstab für die Schöpfung liefern, der für uns begreifbar ist.

Vorausgesetzt wird dabei, dass die Schöpfung menschlichen Kategorien unterliegt und von ergründbarer Genauigkeit gekennzeichnet ist. Selbst bei der Suche nach dem Absoluten macht sich der Mensch auf diese Weise zum Mittelpunkt der Schöpfung. Religionen definieren Gott oder das Endziel der Realität als absolut. Die Wissenschaft ist auf der Suche nach der absoluten Wahrheit. Im Grunde genommen sind das die gleichen Denkmuster. Am Ende der Gedankenkette steht eine mit menschlichen Mitteln nicht angreifbare Definition der eigenen Existenz, eine Erklärung des Seins. Damit beschränkt sich menschliche Suche auf die physische Komponente individuellen Seins, denn als Maßstab für jede Erklärung gilt die empirisch wahrgenommene eigene Existenz.

Die Hilfsmittel menschlicher Suche allerdings sind, gemessen am absoluten Ziel, kümmerlich: die Sprache, der Wortschatz, die Schrift. Komplizierte mathematische Rechnungsgänge verlagern die Grenzen logischen Denkens immer mehr in physische Bereiche, die mit normalen gedanklichen Mitteln kaum erfassbar sind. Die Qualität des Denkens wird zum Teil ersetzt durch die Quantität des Zahlenerfassens, erleichtert durch Maschinen. 1200 Computerstunden waren erforderlich, nur um einen kaum nachvollziehbaren Beweis des Farbproblems der Topologie zu erbringen1. Die menschliche Logik der Zahl und ihrer Verknüpfung triumphiert über die Ungenauigkeit des Absoluten. Die ideale Ordnung des Seins soll dem Menschen helfen, das Chaos des Bewusstseins zu überwinden.

Wissenschaft und Religion suchen das Gleiche: das Absolute.

Als absolut im Sinne der Wissenschaft wie auch der Religion gilt der Begriff »Gott«. Auch die Wissenschaft, die die Existenz eines Gottes leugnet, bemüht sich um eine absolute Erklärung der Existenz, die sie an die Stelle eines göttlichen Wirkens setzen kann. Das Ziel von Wissenschaft und Religion ist also gleich: Es ist die Erklärung der individuellen Existenz, relativiert in einem größeren Zusammenhang, der mit menschlichen Mitteln begreifbar ist. Dabei wird vorausgesetzt, dass dieser Zusammenhang logisch ist.

Mit dieser Annahme, dass die Logik der Schöpfung die Logik der menschlichen Art ist, macht sich der Mensch zum Mittelpunkt des Universums. Religiöse Philosophien bieten in sich geschlossene Systeme an. Die Absicht der Wissenschaft ist es, derartige Systeme mit physisch wahrnehmbaren Maßstäben zu begründen. Beide Systemansätze haben ihre Wurzeln in empirischen Wahrnehmungen, die im Menschen Fragen aufwerfen ‒ Fragen nach dem Sinn individueller Existenz. Die Individualität des Seins wird der Antrieb der Suche nach einer gemeinsamen Wahrheit, einer nach menschlichen Maßstäben absoluten Wahrheit. Für das Absolute hat der Mensch sich die Grenzsymbole »Null« und »Unendlich« geschaffen, sie umklammern ein Gedankengebäude, das durch menschlichen Geist ständig verbreitert wird, ohne die Grenzen je überschreiten zu können.

Die Grenzen der Erkenntnis

Es gibt Milliarden Universen, die bereits viele Milliarden Jahre existieren. Es ist schon mehr als arrogant, wenn der Mensch ‒ nach höchstens 20.000 Jahren Existenz nicht einmal ein Staubkorn im Zeitablauf ‒ glaubt, er sei der Erkenntnis des Seins fähig.

Der jeweilige Erkenntnisstand des Menschen entspricht zeitgenössischen Maßstäben und Emotionen. In dieser Beziehung ist Philosophie nicht mehr als eine esoterische Diskussion zwischen Intellektuellen, die den Menschen als Mittelpunkt des Denkens sehen.

Selbst der Atheismus geht davon aus, dass der Mensch die Konstante der Beurteilung ist ‒ mit der vollen Möglichkeit der Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt. Dass der Mensch auf einer niedrigeren Stufe steht und nicht der Mittel- oder gar Referenzpunkt des Geschehens ist, erkennt keine der üblichen Philosophien. Sie sind genauso humanozentrisch wie die Aussage, dass die Sonne sich um die Erde dreht.

Der Mensch ist im Käfig der ihm zugänglichen Logik gefangen.

Der Mensch ist im Käfig der ihm zugänglichen Logik gefangen. Gott, Big Bang, Big Rip, Urknall, Schöpfung, Singularität, Null, Unendlichkeit: Damit beschreibt der Mensch die Grenzen seines Wissens und die Unmöglichkeit weiterer Erkenntnis beziehungsweise der Überschreitung der ihm gesetzten natürlichen und logischen Grenzen. Emotionell schreibt er die ihm fehlenden Eigenschaften entweder einem Gott oder Göttern zu, oder er streitet deren Existenz grundsätzlich ab.

Die Grundsatzfrage ist nicht, ob es Gott gibt, sondern ob der Mensch in der Lage ist, ihn zu erkennen. Nach menschlicher, auf Erfahrung aufbauender Logik muss alles einen Anfang und ein Ende haben. Dass es eine darüber hinaus gehende Logik auf höherer Ebene gibt, ist zu vermuten. Denn der Mensch kann ‒ ebenfalls eine Erfahrung ‒ keine logische Ebene entwickeln, die die ihm gesetzten Grenzen überschreitet und den Beginn allen Seins logisch erklärt. Andernfalls wäre es möglich, die Grenzen des Wissens in das Unendliche zu erweitern und den Beginn des Daseins zu erklären.

Daraus folgt, dass der Mensch nicht das Ziel der Schöpfung ist, sondern ein ‒ im Gesamtzusammenhang unwichtiges ‒ evolutionäres Zufallsprodukt mit begrenztem Erkenntnishorizont. Im bisher erkennbaren Fluss zum Ziel der Evolution wird er früher oder später, wie andere vor ihm, durch eine neue Variante des Seins abgelöst. Die dazu erforderlichen Zeiträume und natürlichen Kräfte liegen außerhalb des menschlichen Erkenntnishorizonts.

So gesehen ist der Mensch in dem »schwarzen Loch« einer größeren Wirklichkeit gefangen, dessen Rand er nicht überblicken kann. Er befindet sich in einem Goldfischglas, ohne das, was er außerhalb schattenhaft durch die Glaswand wahrnimmt, deuten zu können. Es gibt nur Vermutungen auf Basis der eigenen Existenzerfahrungen. Wie soll der Goldfisch das, was vor der Zimmertür liegt, auch nur erahnen?

Der Mensch weigert sich anzuerkennen, dass er Teil eines physikalischen Systems ist, das nach den Gesetzen der Physik oder der Quantenmechanik auf Zufallsbasis eine Weiterentwicklung hin auf ein ihm unbekanntes Ziel verfolgt. Er hält sich ‒ trotz einer Erfahrung, deren Umfang in Bezug auf die Dauer der bekannten Wirklichkeit lächerlich ist ‒ für die Krone der Schöpfung.

Aber die Fliege sieht besser, der Fisch hält höheren Wasserdruck aus, die Fledermaus orientiert sich mit Ultraschall im Dunkeln, die Ameise ist besser organisiert, das Chamäleon und der Plattfisch blenden sich in die Umgebung ein, der Vogel kann fliegen, der Computer lernt zu denken: Die Evolution verfügt noch über viele Werkzeuge zur Optimierung der Zukunft und hat unbegrenzt Zeit, um auf des richtige Ergebnis zu warten.

Glaube und Ideologie treten an die Stelle fehlenden Wissens.

In einem physikalischen System gelten mathematische Grundgesetze. Eines dieser Gesetze ist das Abstandsgesetz2. Daraus lässt sich auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen in seinem geschlossenen System ableiten. Dabei lässt sich erkennen, dass das Weltbild des Menschen weitgehend von Glauben und Ideologie geprägt ist, die für das fehlende Wissen die Platzhalter spielen. Die Füllung des entfernten Raums und der entfernten Zeit mit Unwissen verleitet den Menschen zu Spekulationen, deren Maßstab er selbst und seine begrenzte Erfahrung ist. Nicht nur zufällig haben Götter menschliche Eigenschaften und gleichen in ihrer Darstellung meist dem Menschenbild.

Das Weltbild der Menschheit folgt dem Abstandsgesetz: Die Information nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Der Rahmen stellt die Grenzen der menschlichen Logik (= Erkenntnisfähigkeit) dar.

Utopien und Ideologien, deren Erfolge sich im Diesseits messen lassen, haben nur kurzfristig Erfolg, weil sie irgendwann an der Wirklichkeit gemessen werden und deshalb scheitern müssen. Religionen, die das Ziel der menschlichen Existenz in das unkontrollierbare Jenseits des Nichtwissens verlegen, haben mangels Überprüfungsmöglichkeit eine längere Haltbarkeitsdauer.

Imagination und auf zufälligen Erfahrungen basierende Vorstellungskraft sowie die Extrapolation von Emotionen beschreiben im Bereich des Nichtwissens übergeordnete, nicht erfassbare Zustände. Eine Bürokratie, die sich derartiger Gedankengebäude zur Verwaltung bemächtigt, trägt zur Festigung der Ideen bei. So entstehen Religionen, die um die Deutungshoheit im Ungewissen konkurrieren und die das Unerklärliche erklären sollen, weil der Mensch seine durch Wissensmangel definierte Minderwertigkeit nicht erträgt. Die Entropie in Bereichen außerhalb des möglichen Wissens wird nicht akzeptiert, weil damit Hoffnungslosigkeit und Abwertung der eigenen Existenz verbunden wären. Deshalb werden diese Bereiche zum Raum, in dem der Mensch sich Götter bastelt, die ihm ähneln, statt daran die eigene Unwichtigkeit im Gesamtzusammenhang des Existenziellen abzulesen. Die Zusammenhänge lassen sich, wie in der Abbildung zu sehen, mathematisch darstellen.

Die durch die Imagination vermittelte tröstende Illusion verhindert, dass die Menschheit sich selbst aufgibt. Sie schafft sich Maßstäbe, an denen sie den eigenen Wert ablesen kann, zu dessen Verteidigung sie im Zweifelsfall Andersdenkende tötet. Sum, ergo cogito.

Bewusstsein zwischen »Null« und »Unendlich«

Unsicherheiten werden auf diese Grenzsymbole des mathematischen Systems konzentriert. Die erwünschte Logik des Systems kann sich so ‒ ohne Störung durch die Ungenauigkeiten der Schöpfung ‒ innerhalb der vom Menschen vorgegebenen Bahnen frei entfalten. »Null« und »Unendlich« werden zu Schnittstellen zwischen Systemen, hier weicht mathematische Logik den Vermutungen philosophischer Gedankensysteme oder religiöser Erklärung. Gleich ob Religion oder Wissenschaft, beide Gedankensysteme relativieren die Schöpfung auf den Menschen, statt den Menschen auf die Schöpfung zu beziehen. Seit Einstein ist die Relativität menschlicher Maßstäbe nachgewiesen, die Fragwürdigkeit des Seins entlarvt. Das dreidimensionale Kontinuum3 wurde von Einstein um die Dimension der Zeit erweitert. Dafür gilt die Geschwindigkeit des Lichts jetzt als absoluter Maßstab. Aber schon tauchen leise Zweifel auf.

Menschliche Maßstäbe erscheinen zur Erklärung des Seins als nicht ausreichend. Die Lebensdauer des Menschen ist begrenzt, sein Bewusstsein durch individuell-physische Zwänge beschränkt. Der Mensch empfindet Zeit relativ zur individuellen Lebensdauer, daher ist es ihm unmöglich, langfristige Zusammenhänge auf die eigene Existenz zu kondensieren. Erkenntnis beruht auf Vergleich mit empirisch Erfahrbarem. Wenn der Mensch in der Lage ist, das Universum zu erklären, dann muss auch die Mikrobe in der Lage sein, den Menschen und seine Umwelt zu erklären, obwohl beide durch Bewusstseinsebenen voneinander getrennt sind. Dabei wird die Mikrobe die Existenz des Menschen auf ihre eigene Lebensdauer beziehen, Zeit wird so zu einem nicht vergleichbaren relativen Begriff. Analog ist auch der Zeitbegriff des Menschen relativ zur eigenen Existenz und nicht kompatibel mit dem Zeitbegriff denkbarer höherer Daseinsformen.

Die Suche nach dem physikalisch einwandfreien Zeitbegriff verstellt die Sicht auf die psychischen Eigenschaften der Zeit; das Sein hindert die Erklärung des Bewusstseins. Aber nur das Bewusstsein schafft aus chemischen Verbindungen menschliches Leben. Ohne Bewusstsein wäre der Mensch nicht in der Lage, sich selbst zu erfahren, sich seiner bewusst zu sein, Vergleiche mit empirischen Erfahrungen herzustellen. Das Sein ist der individuellen Existenz verbunden, erst das Bewusstsein bindet die individuelle Existenz in die Gruppe Menschheit, ermöglicht die Relativierung der eigenen Existenz in Raum und Zeit. Zeit ist deshalb nicht statisch, sondern bezogen auf die Bewusstseinsebene der Art und ihre logischen Grenzen.

Begrenzung durch Sinnesorgane

Nur austauschbares Bewusstsein gleicher Art verfügt über einen einheitlichen Zeitbegriff im gleichen physischen Inertialsystem. Auf diesen subjektiven Zeitbegriff ist die Art ausgelegt. So fehlt dem Menschen ein Organ zur Aufnahme langer Zeiträume. Er ist nicht in der Lage, kleine Ursachen auf ihre langfristige Wirkung hin intuitiv gedanklich zu analysieren. Als Erklärung bietet sich ein natürliches Prinzip an, den Energieaufwand biologischer Konstruktionen möglichst gering zu halten. Die Speicherkapazität des Menschen ist seiner konstruktiven Lebensdauer angepasst. Auch für die Analyse kleinster Zeiträume ist der Mensch auf Hilfsmittel angewiesen. Das Auflösungsvermögen des biologischen Systems Mensch reicht dafür nicht aus.

Die persönliche empirische Erfahrung des Menschen wird durch die Auslegung seiner Sensoren und Speicher auf ein subjektives Zeitgefüge beschränkt. Deshalb ist auch die Logik des Menschen an dieses Zeitgefüge gebunden. Die Logik ist Grundlage menschlicher Wissenschaft und bestimmt die Grenzen menschlicher Erkenntnismöglichkeit. Das vermeintlich objektive Weltbild des Menschen ist daher stets ein subjektives, obwohl er sich verzweifelt bemüht, allgemeingültige Gesetze zu finden. Die objektive Welt des Menschen beschränkt sich auf vorgegebene Bandbreiten der Wahrnehmung.

Andere Fragen träten auf, wenn die Augen und Ohren des Menschen auf andere Wellenlängen abgestimmt wären, sein Tastsinn andere Toleranzen aufwiese. Die menschlichen Sinne werden durch mittelbare empirische Wahrnehmungen erweitert. Apparate werden zu Informations-Transformatoren auf die durch die Sinne beschränkte menschliche Wahrnehmungsebene. Mittelbare Information wird durch das Bewusstsein zur Komponente des Seins. Die Symbiose von Sein und Bewusstsein beim Menschen begründet eine untrennbare Beziehung zwischen physischen und psychischen Werten. Es erscheint daher verfehlt, beide gedanklich voneinander zu trennen. Die Erklärung der Welt muss vielmehr eine Erklärung von Sein und Bewusstsein sein, eine bestimmbare Subjektivität des Weltbildes.

Das Weltbild des Menschen ist abhängig von seinen Sinnen.

Evolution verbessert den Wirkungsgrad

Die Zehn Gebote: Verbesserung des Wirkungsgrades der Spezies Mensch

Bewusstsein ermöglicht die Frage nach dem Unterschied zwischen Sein und Sollen, nach dem Postulat menschlicher Ethik des bewussten Seins. Das erkennbare Prinzip der Natur, den Energieaufwand natürlicher Systeme im Rahmen der Evolution zu minimieren, bietet sich als Prinzip des Sollens an. Das Streben nach einer Verbesserung des Wirkungsgrades bei der Transformation von Energie zieht sich wie ein roter Faden durch die Evolution der menschlichen Art. Die Zehn Gebote sind ein früher Versuch, den Wirkungsgrad einer Art zu verbessern, die beim Übergang von der individuellen zur Gruppenexistenz zu hohe Reibungsverluste aufweist. Auch die Gebote »Du sollst nicht töten« und »Du sollt nicht die Ehe brechen« entsprechen insofern dem Wesen der Evolution, als dass sie unnötigen Energieaufwand im System verhindern. Schon hier ist die Trennung von Sein und Bewusstsein aufgehoben. Das ethische Prinzip bezieht sich auf die ganzheitliche Existenz. Gesellschaftliche Erkenntnis definiert mit den Zehn Geboten die Überlebenschancen der Art in einem evolutionären System, das Energieersparnis fördert.

Welchen Zweck hätte es, das Rad zu erfinden, wenn der dadurch gewonnene physische Vorteil im Wirkungsgrad durch psychisch bedingte zwischenmenschliche Reibung vernichtet wird? Wenn Energie absolut ist und durch Transformation nicht vernichtet, sondern nur anders verteilt wird, dann ist das evolutionäre Prinzip der Minimierung zweckgebundenen Energieaufwandes schwer zu begründen. Ziel kann ein Idealzustand des Wesens Menschheit sein, als Zielprojektion der Evolution zu einer höheren Existenzebene ohne vermeidbare Energieverschwendung.

Die Alternative liegt in der Frage nach der Definition des Begriffes »absolut« in Bezug auf die Energie in der von uns als objektiv verstandenen Welt. Die objektive Welt subjektiver menschlicher Definition ist die Welt unserer Existenzebene, in der Sein und Bewusstsein in Symbiose miteinander bestehen und sich ständig regenerieren. Vermutet wird in vielen Ansätzen eine transzendente Funktion, die Zielvorgabe und Regelungsmechanismus in einem System vereinigt. Diese Funktion wäre im menschlichen Sinne gottgleich absolut, da sie, vom Sein getrennt, unabhängiges Bewusstsein an sich beinhaltet.

Sein dient der Transformation von Energie zur Erhaltung evolutionsfähigen Bewusstseins. Die Verbesserung des Wirkungsgrades beim Transfer von Energie erlaubt die Unterhaltung von mehr Bewusstsein mit weniger Sein. Abstrahiert auf ein Extrem ist volles Bewusstsein ohne Sein möglich, wenn der Wirkungsgrad beim Energietransfer 100 % beträgt. Nach den Gesetzen der Thermodynamik ist das Perpetuum mobile in unserem Erkenntnissystem allerdings nicht möglich. Ein hundertprozentiger Wirkungsgrad beim Transfer von Energie würde das Bewusstsein zwingen, sich einer Existenzebene mit anderen Naturgesetzen und höher stehender Logik anzupassen.

Die Schöpfung unterwirft sich keinen menschlichen Regeln.

Ein solches Kontinuum könnte auf den Erhalt des Seins verzichten und über Naturgesetze anderer Subjektivität verfügen. Eine derartige Annahme ‒ Bewusstsein ohne Sein ‒ erscheint uns absurd. Empirische Vergleichswerte liegen nicht vor. Unsere Erfahrung versagt, unser subjektiver Maßstab reicht nicht aus. Dort, wo Stoffliches nicht mehr existiert, stoßen wir an die Grenzen unserer Denkfähigkeit. Die Definition des Absoluten entzieht sich unseren beschränkten Mitteln. Es wäre verfehlt anzunehmen, die Schöpfung unterwürfe sich willig unserem Erfahrungsbereich und ließe sich mit menschlichen Regeln kodifizieren. Selbst die Logik der Mathematik ist menschliche Logik.

Normalverteilung als Prinzip der Schöpfung

Nur der Mensch ist auf die Genauigkeit der Zahl angewiesen, der Schöpfung reicht der Zentralwert einer Normalverteilung möglicher Werte, da sich die Genauigkeit der Schöpfung auf die Zeitstruktur der Ewigkeit4 bezieht. Die Genauigkeit der Zahl menschlicher Definition ist der menschlichen Erkenntnisspanne angepasst. Ein starres System lässt Abweichungen nicht zu, denn jede Abweichung würde zu mehrwertiger mathematischer Logik führen. Die Speicherkapazität des Menschen und seiner Hilfsmittel ist zur Verarbeitung derartiger Begriffe nicht ausgelegt, sein Auflösungsvermögen ist seiner limitierten Wahrnehmung angepasst.

Im Gegensatz dazu ist das Prinzip der Schöpfung dynamisch. Die Gaußsche Normalverteilung der Wahrscheinlichkeitsrechnung reicht der Natur als Beschreibung der Genauigkeit. Bestimmbare Wertgruppen ersetzen Zahlen. In der Zeitstruktur der Schöpfung haben Zahlen andere Eigenschaften, verdichtet sich die Gruppe zum materiellen Punkt in einem Bezugssystem nichtmenschlicher Definition. Mit der normal verteilten Anordnung natürlicher Werte schafft sich die Schöpfung ein Sparsamkeitsprinzip. Statt eine große Anzahl von Werten ständig zu prüfen, genügt die Kontrolle von Extremwerten der Normalverteilung und gegebenenfalls ihre Beeinflussung im System der Evolution durch dem Menschen nicht erkennbare Kräfte.

Zeit im menschlichen Sinn wird unbedeutend, die Dimension der Energie genügt als Parameter der Steuerung des dem Menschen erkennbaren Teilsystems. Dieses vom Menschen erfassbare und empirisch nachvollziehbare Teilsystem ist durch die Wahrnehmungsfähigkeit begrenzt. Die Lichtgeschwindigkeit wird nach menschlicher Logik zum konstanten Grenzwert des Systems. Auch hier definiert der Mensch sich selbst zum Maßstab des Systems. Lichtgeschwindigkeit ist in seinem System eine Naturkonstante, doch schon kommen in der Quantenphysik Zweifel auf. Er erklärt die Grenzen des Gesamtsystems mit den Grenzen seiner unmittelbaren und mittelbaren Wahrnehmungsfähigkeit. Unausgesprochen steht dahinter die Annahme, dass das physische System des Seins keinen fließenden Übergang zum Bewusstsein aufweist, sondern dass beide in einem polaren Spannungsverhältnis miteinander koexistieren. Die Wahrnehmung des Bewusstseins geschieht beim Menschen mittelbar durch die Sensoren des Seins. Ein Organ zur Aufnahme der Gedankenströme Dritter ist bisher nicht nachgewiesen.

Die Natur gedanklicher Selbstwahrnehmung ist unbekannt. Sein und Bewusstsein werden immer noch als getrennte Bereiche definiert. Dennoch beschränken sich alle Versuche wissenschaftlicher Erklärungen allein auf den Bereich des Seins, das zahlenmäßig und experimentell nachprüfbare Feld so genannter objektiver wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Weniger Sein, mehr Bewusstsein

Damit beschränkt sich Erklärung des Seins auf die Grenzen menschlicher Konstruktion, kann im Sinne höherer Existenz nur subjektiv menschlich sein. Wenn die Annahme richtig ist ‒ und vieles spricht dafür ‒, dass der Mensch als denkendes Wesen die Spitze der uns erkennbaren Evolution darstellt, dann liegt das Ziel der Evolution im Geistigen und ist nicht dem Sein verhaftet. Angebote der Evolution an das Sein sind vielfältig, nur der Mensch ist einmalig. Der Mensch wird so zum einzigen uns bekannten Bindeglied zwischen »intelligentem« Sein und Bewusstsein.

Die Transformation der Art von weniger Sein zu mehr Bewusstsein geschieht parallel zu der Verbesserung des Wirkungsgrades bei der Nutzung von Energie. Wenn dieser Trend anhält, dann ist das Extrem die fortdauernde Existenz von Bewusstsein, das auf Sein als Basis seiner Existenz verzichten kann. Dieses Ziel der Evolution kann nur erreicht werden, wenn das Bewusstsein stark genug ist, während der Schwankungen des evolutionären Prozesses in der kohärenten Masse Menschheit die Oberhand zu behalten. Mit der Zunahme der Menschheit ist eine Zunahme an Wissen verbunden. Es ist vorstellbar, dass synthetische DNA oder neue Quantencomputer Wege eröffnen, Bewusstsein und Sein in ihrer Abhängigkeit voneinander zu beeinflussen.

Das System Menschheit versagt im Sinne der Evolution, wenn das Sein sich gegen das Bewusstsein in der Masse durchsetzt. Wenn die Überbewertung des Seins zu einseitig ausgerichtetem hohen Energieeinsatz führt, dann wird der Weg der Evolution verzögert, wenn nicht sogar verhindert.

Derartiger einseitiger Energieeinsatz kann durch eine Atombombe erfolgen, aber auch die Verteilung kleiner Energiewerte an das Sein einer großen Menge von Masseteilchen ohne Gegenleistung kann zum Verlust der gleichen Menge Energie zum Nachteil menschlicher Evolution führen. Im Sinne der Evolution ist das Risiko durch die Verteilung des Bewusstseins auf eine große Menge Masseteilchen der menschlichen Art vermindert.

Krieg ist Streit auf Gruppenebene. Er lässt sich auf das Gleichnis von Adam und Eva reduzieren, deren Glück im Paradies erst zerstört wurde, als ein dritter Einfluss, die Schlange, sich einschaltete. Unterordnung versus (Neu-) Gier, der Apfel der Erkenntnis schillert immer noch in attraktiven Farben. Heute sind es Nationalhymnen und Fahnen und Politiker statt Schlangen, die den Untergang einläuten. Betriebswirtschaftlich gesehen ist Krieg eine sprungproportionale statt eine harmonische Veränderung der Wirklichkeit. Nur der Mensch ist ein Tier, das Millionen seiner Artgenossen ohne Not umbringt5.

Katastrophen des Seins können nur unter sehr negativen Voraussetzungen die Art Mensch vollständig auslöschen. Wahrscheinlich verbleibt auch nach einer Katastrophe ein evolutionsfähiger Rest, der auf dem richtigen Nährboden den Weg der Evolution fortsetzen kann, ohne dass eine neue Art diesen mühseligen Weg neu beginnen muss.

Die Individualität des Menschen geht immer mehr in Bewusstseinsinhalten auf, die von vielen als gemeinsames Eigentum betrachtet werden. Der Kampf um das Überleben ist in vielen Gebieten zum Kampf um ein zielgerichtetes gemeinsames Bewusstsein geworden. Die Individualität des einzelnen Masseteilchens hindert allerdings die Erkenntnis höherer Zusammenhänge. Noch verlangt die Arterfahrung die Sicherung des eigenen Seins als Vorbedingung für die Existenz des Individuums. Noch ist das Individuum als Teil der Masse suspekt, weil sich die Regelungsmechanismen der Masse auf das Sein und nicht auf das Bewusstsein konzentrieren.

Abzulesen aber ist schon in verschiedenen Bereichen eine aus dem Bewusstsein definierte Souveränität von Gruppen, die geografische Bezüge der Souveränität aufzugeben bereit ist. Seien es Religionen oder Ideologien: Seit das Sein mit geringem Aufwand an Energie zu unterhalten ist, nimmt der Einfluss des Bewusstseins ‒ vermutlich proportional ‒ zu.

Gemeinsames Bewusstsein der Menschheit

Was außer dem individuellen Selbstbehauptungstrieb verbietet uns, statt des Systems Mensch das System Menschheit als die objektive Form unseres Seins zu postulieren? Nicht die Entwicklung der Art Mensch, sondern des Systems Menschheit wäre dann Ziel der Evolution. Gedanklich ist die Abstraktion des Bewusstseins ohne Sein möglich. Warum nicht auch in der Wirklichkeit der Evolution des Systems Menschheit? Das Endprodukt wäre ein gemeinsames Bewusstsein, das in der Lage ist, ohne das Sein zu existieren, ohne den Bezug zum Sein aufzugeben. Ein derartiges Wesen entspräche dem Gott bisheriger menschlicher Definition.

Dieser Gedanke ist nicht neu. Schon Jesus hat ihn vertreten. Auf dem begrenzten Erfahrungshintergrund seiner Zeit hat er mit sprachlichen Mitteln, die der Verständnismöglichkeit seiner Zeitgenossen angepasst waren, derselben Erkenntnis Ausdruck verliehen und eine Sozialtheorie für das System Menschheit entwickelt. Er ist gründlich missverstanden worden, denn seine gedankliche Leistung war mit dem Wissen seiner Zeitgenossen zu intelligentem Austausch mangels ausreichend differenzierter sprachlicher Mittel kaum in der Lage.

Die Dimensionen des Raumes weichen der Dimension der Energie in einem Koordinatensystem unbekannter logischer Zwänge. Die Art Mensch ist auf ein Ziel hin konstruiert, denn weder Anfang noch Ende individueller Existenz liegen in der eigenen Entscheidung des Individuums. Das Ziel ist nicht im Sein verankert, sonst würde die Evolution nicht so eindeutig eine Entwicklung des Bewusstseins fördern. Immerhin nimmt geistige Arbeit ‒ unterstützt durch Maschinen ‒ zu, körperliche Arbeit ab. Zum Erreichen des Zieles ist Energie erforderlich, sonst würde der Trend der Einsparung von Energie durch Verbesserung des Wirkungsgrades sich nicht so zweifelsfrei erkennen lassen.

Der Mensch ist eine evolutionäre, durch Triebe gesteuerte biologische Maschine, in der Trieb und Erkenntnis im Widerspruch zueinander stehen. Der Trieb ordnet den Menschen in die Tierwelt ein, die Erkenntnisfähigkeit hebt ihn von der allgemeinen Tierwelt ab. Ob dies im Sinne der Evolution positiv oder negativ zu werten ist, sei dahingestellt. Das Vakuum fehlender Erkenntnisse führt, soweit es vom Menschen wahrgenommen wird, zu Forschung und diese zu einem vom Menschen definierten »Fortschritt« und gleichzeitig zu einem Wachstum der Population. Es steht noch nicht fest, ob dieses Wachstum die Grundlagen der Menschheit zerstört, oder ob die Arbeit von mehr Menschen zu mehr Produktivitätsfortschritten auf vielen Gebieten führt und in der Lage ist, die durch den Verbrauch von Ressourcen entstehenden Gefahren für das Überleben der Menschheit zu neutralisieren.

Im Grunde ist der Mensch einer von vielen auf Zufallsbasis angelegten biologischen Versuchen der Natur, um ein uns unbekanntes Ziel zu erreichen. Die Feststellung der Astronomen, dass das uns zugängliche Weltall aus nichtbiologischer Materie besteht, kann sowohl ein Hinweis darauf sein, dass der Mensch in diesem Zusammenhang im Erfolgsfall eine Aufgabe wahrzunehmen hat, als auch ein Hinweis darauf, dass der Endzustand unseres Planeten noch nicht erreicht ist.

Schlussfolgerungen aus diesen Tatsachen bleiben Spekulationen. Ist die Menschheit der Embryo einer höheren Existenz, ausgeschlossen von der unbegrenzten Erkenntnis bis zur Geburt? Ist das Sein der Katalysator zur Entwicklung des Bewusstseins? Ist das Bewusstsein in der Lage, das Sein zu definieren, oder verhindert die Konstruktion des Seins eine volle Information des Bewusstseins? Ist das Sein auf eine biologische Basis angewiesen? Schon heute können wir Information menschlichen Denkens auf einem nicht-biologischen Speichermedium bearbeiten lassen. Wie viele Evolutionsebenen liegen noch vor uns?

Das Megawesen Menschheit scheint in seiner geistigen Struktur auf der Grundlage von Normalverteilungen aufgebaut. Die Informationsverteilung eines spezialisierten Masseteilchens ist durch eine enge Glockenkurve mit hohem Scheitel gekennzeichnet. Eine flache Verteilung mit weit auseinander liegenden Standardabweichungen kennzeichnet den Generalisten.

Wahrscheinlich unterliegt auch die Verteilung der verschiedenen Typen der Verteilung wieder der Normalverteilung. Die Natur ist auf den Zufall als Bereicherung evolutionärer Entwicklungswege ausgewichen. Es ist deshalb sicher keine aus der Luft gegriffene Annahme, die in der Wahrscheinlichkeitsrechnung als Ordnungsrahmen natürlicher Zusammenhänge nachgewiesene Normalverteilung als Ordnungsprinzip der Natur anzunehmen, solange keine andere Verteilung bekannt ist, die diese Aufgabe besser erfüllt. Der Wahrscheinlichkeitsverteilung liegt der Zufall zugrunde. »Gott« würfelt wohl doch; die Quantenphysik geht davon aus.

Für diese Annahme spricht die Unmöglichkeit, die Normalverteilung in exakte Grenzen zu zwängen. Weder endet sie in einem uns bekannten Koordinatensystem, noch kann ein materieller Punkt als Vorstufe zur ideellen Linie der Kurve exakt bestimmt werden. Die Ungenauigkeit der Schöpfung widersteht allen menschlich subjektiven Festlegungsversuchen. Die schöpferische Freiheit lässt sich mit Mitteln des Seins nicht eindeutig bestimmen.

Je spezialisierter das Wissen, umso enger die Basis der Informationsverteilung

Relative Realität

Die Logik der Schöpfung beruht auf einer anderen Relativstruktur der Zeit. In dieser Struktur schrumpft die zeitliche Existenz der Menschheit zum Punkt in einem Inertialsystem, für das andere Bezüge gelten.

Zu vermuten ist, dass die Relativitätstheorie sich auch auf die Ebene des Bewusstseins erstreckt. Das Leben eines Einzellers erscheint uns relativ kurz, die Bewusstseinsebene dieses Wesens ist uns nicht erfassbar, obwohl wir eine gewisse zweckgebundene Steuerung vermuten.

Die Anzahl von Einzellern ist um ein Vielfaches größer als die Anzahl von Menschen. Sehr viel kleinere Bewusstseinseinheiten je Einzeller genügen, um die Summe der Einzeller mit einem Bewusstsein auszustatten, das in der Größe dem Bewusstsein des Systems Mensch entspricht. Die Relativität der Zeitstruktur trennt das Bewusstsein des Systems Einzeller vom System Mensch und das System Mensch vorn Bewusstsein übergeordneter Ebene. Aber auch der Einzeller ist, als Gruppe wie die Menschheit, zur Weiterentwicklung seiner Schwarmintelligenz im Rahmen der Evolution befähigt.

Selbst nichtbiologisches Bewusstsein erscheint, vielleicht in der feindlichen Umwelt anderer Welten, als Angebot der Natur an die Evolution möglich. Schon heute gibt es Solid-State-Computer, die bei ihrer Denkleistung ohne bewegliche Teile auskommen.

Die hier angebotenen gedanklichen Konstruktionen widersprechen weder den Erkenntnissen der Wissenschaft noch den religiösen Systemen verschiedener Kulturkreise. Sie beruhen auf analogen Schlüssen zu empirischen Erfahrungen. Ihre Absicht ist, Katalysator für das individuelle Denken anderer zu sein. Die grundsätzliche Frage ist, ob der Übergang von einem Inertialsystem des Bewusstseins zu einem anderen, vielleicht auf höherer Ebene, möglich oder als Ziel der Art im Rahmen der Evolution vorgegeben ist.

Strebt die Evolution nach einer Optimierung beim Energie-Transfer?

Der Blick von einem langsamen Inertialsystern auf ein schnelles lässt die Zeit schrumpfen. Der Blick von einem langsamen Bewusstseinssystem auf ein schnelles erfasst aufgrund der Relativität der Zeit eine zum System relativ normale Zeitspanne als kurze Episode der Existenz. Beim Übergang von einem langsamen auf ein schnelles System ist Energie erforderlich. Strebt deshalb die Evolution nach einer Verbesserung des Wirkungsgrades beim Transfer von Energie? Wir wissen es nicht.

Die Erkenntnisfähigkeit der Menschheit ist relativ. Sie wird bestimmt durch die Wahrnehmung der Zeit und die Kapazität zur Verfügung stehender Informationsspeicher. Die Informationsstruktur ist der Gegenwart am dichtesten. Sie sinkt in noch nicht bestimmter Proportion in Richtung auf Vergangenheit und Zukunft, eventuell in der Form einer Normalverteilung, in deren Zentrum die Menschheit und ihre Gegenwart stehen.

Die vom Bewusstsein wahrgenommene Zeit verdichtet sich mit ihrer Entfernung von der Gegenwart immer mehr. Diese Verdichtung ist in der menschlichen Konstruktion angelegt und geschieht in Relation zur Informationsstrukturdichte. Von vergangenen Jahrmillionen steht uns vielleicht eine Information je Jahr im Raster des Gesamterkenntnisbildes zur Verfügung, um unsere Speicherfähigkeit nicht zu überfordern.

Die Gegenwart erzeugt mit menschlichen Informationen ein scharfes Bild der objektiven Welt. Information je Zeiteinheit ist ein Maß für die Struktur psychisch wahrgenommener Zeit. Benutzen wir die Informationsdichte als Konstante, indem wir die Erkenntnisfähigkeit als absoluten gedanklichen Ausgangspunkt setzen, dann lassen sich Vergleiche zwischen Entfernung und Zeit ziehen. Aber auch diese Vergleiche sind relativ, denn die Wahrnehmung der Informationen je Zeiteinheit wird vom individuellen Auflösungsvermögen begrenzt. Je höher das Auflösungsvermögen, die Informationsstruktur-Speicherdichte, desto intelligenter das Individuum.

Lange Zeitdistanzen gleichen in der Menge der Informationen relativ zur Zeiteinheit langen Entfernungsdistanzen. Auch hier sinkt die Menge der Informationen relativ zur erkenntnisfähigen Entfernung.

Kann Objektivität gelingen?

Bezogen auf das Bewusstsein aber treten Fragen auf, die den Fragen der Physik gleichen. Befinden wir uns auf dem Weg in eine Zukunft oder wird uns die Zukunft übergestülpt? Ist die Antwort darauf genau so wenig möglich, wie die Unterscheidung zwischen träger und schwerer Masse in der Physik?

Menschliches Bewusstsein ist durch die Grenzen der unmittelbaren und mittelbaren Wahrnehmungsfähigkeit beschränkt. Im Sinn der Psychologie ist das Bewusstsein der Mittelpunkt der individuellen Welt. Die objektive Welt wird im Verhältnis zum individuellen Bewusstsein relativ gewertet. Die Unwichtigkeit des Einzelnen wird kompensiert durch die Relativität der Erkenntnis. Das Bewusstsein ist individuell nur Festpunkt in Raum und Zeit.

Objektivität ist der Versuch, gemeinsame Bewusstseinsbereiche verschiedener Individuen als gemeinsamen Maßstab subjektiver Feststellungen zu benutzen. Oft scheitert der Ansatz dazu schon über als »political correctness« ausgeübten Druck der Masse. Diese gemeinsame Subjektivität definiert das Sein als Bestandteil des Bewusstseins, denn ohne das Bewusstsein wären wir nicht in der Lage, das Sein zu erfassen und subjektiv zu werten. Objektivität der Situation ist die Objektivität des Zeitpunktes. Subjektives Zeitempfinden dehnt sich bei Schmerz und zieht sich bei positiven Empfindungen zusammen.

Objektive Zeit wird durch die Normaluhr gemessen. Im Sinne der Physik ist auch dieser Zeitbegriff relativ. Zeit ist abhängig von Gravitation und Geschwindigkeit. Die Relativität der Physik erklärt sich aus der Subjektivität der Maßstäbe des individuellen Systems ebenso wie die Relativität der vom Bewusstsein wahrgenommenen Zeit. Lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass sich für Sein und Bewusstsein eventuell verbindende Maßstäbe finden lassen? Die Antwort muss offen bleiben.

Geschwindigkeit wird bewusst in Relation zum dem Betrachter sensorisch zugänglichen Horizont wahrgenommen. Bei kleinem Horizont sind eine große Menge sich ändernder Detailinformationen zugänglich. Bei astronomischen Abständen verteilen sich die Einzelinformationen auf ein weit größeres Koordinatensystem. Die relative Erkenntnisfähigkeit der Detailinformation sinkt, wie auch die Lehre der zeichnerischen Perspektiven beweist, mit zunehmender Entfernung.

Die Wahrnehmung der Zeit bezieht sich auf den geistigen Horizont, die Erkenntnisfähigkeit im Verhältnis zum persönlichen Betroffensein. Entweder wird Zeit nah und detailliert wahrgenommen oder weit und ohne Erkenntnismöglichkeit für Veränderung und Struktur. Dieser Analogschluss beschreibt die Grenzen der Erlebnisstruktur individuellen Bewusstseins in ihrer Auswirkung auf das physische Weltbild.

Das Jetzt ist der informationsreichste Zeitbestandteil. Vergangenheit und Zukunft lassen sich physisch durch ihre Informationsgehalte beschreiben und theoretisch in Kurvenform fassen. Die Informationen des Jetzt sind nach menschlichen Maßstäben infinit, bezogen auf Vergangenheit und Zukunft wird es die Zeit. Der Einzelne irrt in der Entropie der Informationen umher.

Markt ohne administrative Eingriffe ist kapitalistisch.

Die unendlichen Informationen des Jetzt müssen vom Individuum zueinander in Beziehung gesetzt, im Hinblick auf die eigene Existenz relativiert werden. Die eigene Erkenntnis muss in die Gruppe eingebunden werden. Abstimmungsprozesse müssen erfolgen, ehe Evolution eine Richtung findet. Das Instrument dieser Abstimmung ist der universale, unbegrenzte Markt. Markt ohne administrative Eingriffe ist kapitalistisch. Kapitalismus gilt vielen Ideologen als unmenschlich, sie versuchen kapitalistische Prozesse administrativ zu beeinflussen. Kommt es deshalb zu menschlicheren Systemen? Noch fließt ein Großteil menschlicher Produktivität in Waffensysteme, sind Folter und Demütigung aus ideologischen Gründen Alltagspraxis. Selbst in den USA, dem »Land der Freien«, werden bei echter oder imaginärer Gefährdung Menschenrechte verzichtbar. Guantanamo steht noch 2017 außerhalb aller Gesetze, Waterboarding war legal, Entführungen im Ausland (renditions) und Geheimgefängnisse üblich. Die fast 3.000 Toten des 11. September 2001 in den USA waren ein nationales traumatisches Erlebnis. Hundertausende Getötete als Folgen militärischer Eingriffe der Amerikaner im Vorderen Orient werden kaum wahrgenommen; sie schaffen Arbeitslätze.

Markt bewertet Leistung zugunsten des Gesamtsystems Menschheit, nicht zugunsten des einzelnen Individuums. Bei der freien Wahl im Markt wird Leistung gegen Leistung getauscht. Der Wert der Tauschgüter wird durch gemeinsame intelligente Übereinkunft festgestellt. Erfolg im Markt hängt ‒ wie bei politischen Wahlmöglichkeiten ‒ von individueller Intelligenz zur Informationsbeschaffung ab. Markt ist auf Folter und Zwang nicht angewiesen. Als System des Interessenausgleiches erscheint er daher vorteilhaft. Doch was ist Markt? Allein diese Frage scheint den Versuch einer kapitalistischen Synthese zu rechtfertigen.

1 Scientific American

2 Abnahme einer physikalischen Größe mit zunehmender Entfernung von der Quelle

3 Minkowski, 1908

4 siehe Doppelspalt-Experiment; Thomas Young, 1802

5 Johannes Sachslehner: Zwei Millionen ham’ma erledigt: Odilo Globocnik, Hitlers Manager des Todes; Verlag Styria Premium, 2014

Der Zufall ist eigentlich Gott.

Anatole France (1844-1924) französischer Schriftsteller, Nobelpreis für Literatur 1921

Kapitel 2

Warum eine kapitalistische Synthese?

Ismen

Unser Denken ist gesättigt mit »Ismen«. Je mehr ideologische Systeme versuchen, die uns bekannte Welt zu interpretieren, desto verwirrender wird die Weltsicht des kritischen Betrachters. Unbewusst fühlen wir, dass sich hinter dem Chaos unserer Erkenntnis eine Ordnung verbirgt, die sich uns entzieht. Einsteins Suche nach der Weltformel, der Übergang der Individualbiologie in die Sozio-Biologie, die Entwicklung der Gruppendynamik: Was sind sie anderes als neue Formulierungen der alten Frage nach dem Dasein des Menschen in der Welt.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung beweist uns, dass selbst das Chaos des Zufalls bestimmten Gesetzen unterliegt, sich höherer Ordnung nicht entziehen kann. Der Analogschluss liegt nahe, dass auch das Vexierbild unserer Existenz trotz aller individuellen Abweichungen, bestimmten Naturgesetzen gehorcht:

Die

Sozio-Biologie

6

versucht, derartige Ansätze zu isolieren. Sie schließt dabei bisher den Menschen aus, verspricht uns aber im Gegensatz zur Soziologie nicht standardisierte Intuition, sondern mathematisch nachprüfbare Modelle.

Die

Gruppendynamik

7

versucht, die Interaktion menschlicher Individuen mit den Mitteln psychologischer Forschung aufzuhellen.

Die

Ethnologie

8

versucht, aus noch vorhandenen primitiven Beispielen Hinweise auf grundsätzliche soziale Komponenten der menschlichen Existenz zu gewinnen.

Die

Rechtswissenschaft

9

hofft, durch vergleichende Analysen der idealen menschlichen Organisation auf die Spur zu kommen.

In der neueren Geschichte tat Jesus aus westlicher Sicht den ersten gewaltigen Schritt vorwärts. Aufbauend auf den Überlieferungen des Alten Testaments vollzog er einen gedanklichen Sprung, der Jahrtausende überbrückte. Die Rede ist hier nicht von Jesus, dem Religionsgründer. Die Rede ist von einer außerordentlichen Persönlichkeit, deren geistige Gaben den Möglichkeiten ihrer Mitmenschen um Jahrtausende vorauseilten.

Jesus vollzog einen gedanklichen Sprung, der Jahrtausende überbrückte.

In geschichtlichen Abständen hat die Menschheit das Glück, große Geister mit überragenden geistigen Fähigkeiten hervorzubringen. Moses, Jesus, Laotse, Platon, Leonardo da Vinci, Einstein: Es sind nur wenige Namen, die Reihe ist klein. Diese großen Geister sind eingebunden in das intellektuelle Umfeld ihrer Zeit, eingezwängt in Denken minderen Potentials, das geistige Resonanz kaum ermöglicht. Sie werden von ihren Zeitgenossen gemessen an Kategorien, deren Grenzen sie längst hinter sich gelassen haben. Die Sprache, und sei es die Mathematik, ist ihnen nur unvollkommenes Instrument der Kommunikation gedanklicher Prozesse. Ihnen fehlt oft befruchtender geistiger Austausch auf ebenbürtiger Ebene, sie sind allein in einer Welt von Debilen, deren Ordnungsregeln sie sich anpassen müssen, wenn sie überleben wollen.

Jede neue wissenschaftliche Erkenntnis und jeder produktive Fortschritt gefährden bestehende Machtstrukturen. Ein aktuelles Beispiel ist der von vielen Seiten mehr oder weniger offen unternommene politische Versuch, die Informationsverbreitung über das Internet aktiv oder passiv unter Kontrolle zu bringen. Information im Internet wird so zu einer leicht verderblichen Ware, deren Ursprung und Bearbeitung zweifelhaft sind.

Von allen großen Geistern war Jesus der gewaltigste und einflussreichste. Noch heute sind moralische Kategorien menschlichen Denkens in der westlichen Welt ohne seinen Einfluss kaum vorstellbar. Jesus befasste sich mit denselben Fragen, die Soziobiologie, Gruppenpsychologie, Demografie und andere Disziplinen heute zu beantworten versuchen. Ihm fehlten Instrumente und Verfahren, Kommunikationsmittel und Grundlagen, Diskussionspartner und standardisierte, geordnete gedankliche Kategorien, die ihm rationelles Denken gestatteten. Er überwand Kraft seines Geistes alle Barrieren und fasste seine Erkenntnisse mit verständlichen Worten in Gleichnisse, die sich auf die vertraute Umwelt seiner Hörer bezogen. Durch die zwölf Apostel und die vier Evangelisten stellte er sicher, dass seine mündlichen Lehren ‒ als Religion getarnt ‒ möglichst unverfälscht die Zeiten überdauerten.

Hätte eine dieser Quellen versagt, wären parallele Übertragungssysteme als Reserve vorhanden gewesen. Wenn der Inhalt des Kommunikationsprozesses im Laufe der Zeit durch Übertragungsfehler leidet, steht unabhängig voneinander vier Mal die gleiche Botschaft zu Vergleichs- und Berichtigungszwecken zur Verfügung. Diese Methode hat sich bewährt.

Wir können die Gleichnisse Jesu heute als Erkenntnisse interaktiver menschlicher Interaktion in die Sprache unserer Denkweisen übersetzen, wenn wir versuchen, die ganzheitliche Botschaft zu entziffern, statt an der Auslegung des Wortes zu kleben. Auch im Fernsehbild ist nicht der einzelne Bildpunkt maßgebend, sondern die Matrix von Zeilen und Punkten vermittelt eine Gesamtinformation.

Jesus als gesellschaftlicher Visionär

Wie beeindruckend die soziodemografischen Überlegungen Jesu für seine Zeitgenossen gewesen sind, beweist die große Gruppe Menschen, für die sie damals, ja selbst noch heute, zur Richtschnur wurden. Auch der Islam ist nach der Ansicht verschiedener Autoren10 nach dem Christentum geformt. Beide wurden zu Ordnungsstrukturen der Masse, weit über ihren Entstehungsbereich hinaus.

Religion und Wissenschaft waren zur Zeit Jesu das Gleiche. Wo wissenschaftliche Erklärungen im neuzeitlichen Sinne fehlten, wurden Götter als Erklärung der wahrnehmbaren Wirklichkeit benötigt. Später haben sich Religion und Wissenschaft auseinander »ent-wickelt«, bis zur heutigen Auffächerung in Hunderte Spezialwissenschaften. Die Theorie Christi ist auch heute noch modern, unabhängig davon, ob wir sie Soziologie, Marxismus, Kommunismus oder Religion nennen.

Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit: Erscheint sie nicht als Gleichnis für die Art Mensch und ihre Möglichkeiten? Der Vater, das Wesen höherer Existenzebene, in das die Art eingehen kann; der Sohn, der dem Irdischen verhaftete Mensch; der Heilige Geist als das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ihn zur Evolution auf eine höhere Existenzebene befähigt.

Wir haben heute Worte für das, was Jesus in Gleichnissen ausdrücken musste. Das ändert nichts an der fundamentalen Gültigkeit seiner Gedanken. Jesus sah die Welt als Synthese von Körper und Geist; für ihn war der Einfluss wirtschaftlicher Prozesse auf unsere geistige Konstitution selbstverständlich. Der Tempel war für ihn das wissenschaftliche Zentrum der Welt. Deshalb kritisierte er die verkrusteten administrativen Strukturen der Pharisäer und versuchte, die Wissenschaft von den demografischen Zusammenhängen gegen das Beharrungsvermögen der Überlieferung fortzuschreiben.

Schon damals waren Beharrungsvermögen und Tradition die Feinde schneller Änderung. Auch das ist wahrscheinlich evolutionär vorprogrammiert, um die Entwicklungsresultierenden demografischer Gruppen nicht ungedämpft abzulenken. Starke Ideen setzen sich immer durch, wenn die Summe der Alternativen schwächer ist. Christliche Religionen sind seit 2.000 Jahren bestimmendes Element westlichen Denkens, so wie griechische und arabische Mathematik noch heute die Fundamente unserer Schulbildung sind.

Die von Jesus angebotene Synthese von Physis und Psyche ist heute noch gültig. Religion ist ein im Emotionellen und Intuitiven verankerter Ordnungsrahmen. Ideologie ist das Gleiche, nur ohne überirdische Bezüge. Es erscheint daher notwendig, in der Sprache unserer Zeit und unter Einbeziehung von Ergebnissen und Ansätzen heutiger Wissenschaft eine Hypothese zu entwickeln, die Wissenschaft und Wirtschaft in einem ganzheitlichen Bild zusammenfasst.

Die hier angebotene Variante dieser Hypothese macht den Versuch, in einer kapitalistischen Synthese den Fluss von Energie in menschlich-demografischen Systemen aufzuzeigen. Kapital ist in diesem Zusammenhang ein Wort für die Speicherung von Energie in geistiger Form. Das Wort Synthese beinhaltet den synthetischen Ansatz, die Sammlung blutleerer Worte, da wo es um unser Leben und um unsere geistige Zukunft geht.

Die kapitalistische Synthese ist der Versuch der Antwort auf eine Frage, die heute noch nicht genau gestellt werden kann.

Physis und Psyche

Der Entwurf einer Synthese kann nicht aus einer einzigen wissenschaftlichen Disziplin heraus entwickelt werden. Heute, in einer Zeit, in der der Begriff »Wissenschaft« von Ideologien okkupiert wird, kann echte Wissenschaft nur durch extreme Sauberkeit in Ansatz und Definition überleben. Die Ergebnisse dieser Wissenschaft sind Bausteine für ein sehr viel unschärferes Weltbild, das sich nicht an wünschenswerten Zielvorstellungen, sondern an empirischen Erfahrungen orientiert. Im Rahmen dieser Erfahrungen ist der Mensch eine Alternative unter vielen, nicht der privilegierte Mittelpunkt der Schöpfung.

Der Mensch ist eine Alternative unter vielen.

Dieser Ansatz der Soziobiologie ist wissenschaftlich sauber, solange nicht die Teilergebnisse unserer Überlegungen eine abweichende Interpretation zulassen. Gemessen an den von der überwiegenden Anzahl der Menschen akzeptierten moralischen Grundwerten erfüllt die Art »Mensch« ihre Rolle nur unzureichend. Im ständigen Bemühen, einen Ausgleich zwischen Physis und Psyche zu finden, werden weder die moralischen Grundpostulate der Religion noch die Wertevorgaben der Ideologien erreicht. Beide definieren daher eine mögliche Zukunft, keine konkrete Gegenwart. Sie geraten so in den Zwiespalt des Individuums, zugunsten einer möglichen »besseren« Zukunft die Gegenwart negativ zu beeinflussen. Die Gruppe und der ihr angehörende Mensch ist auf die Erhaltung der wirtschaftlichen Basis, der Physis, angewiesen. Im Gegensatz dazu kann gedankliche Emanzipation nur im Geistigen stattfinden.

In der psychosomatischen Medizin gibt es erste Ansätze einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Physis und Psyche. Auf unserer Bewusstseinsebene existieren beide in wechselseitiger Abhängigkeit. Beide theoretisch voneinander zu trennen, hieße den Menschen in einen triebhaften und einen geistigen Teil aufzulösen, den ganzheitlichen Menschen im Sinne eigener latenter Vorurteile und Erfahrungen neu zu definieren. Das Ergebnis ist ein ideologischer Wunschtraum, aber keine Realität.

Im uns bekannten materiellen Umfeld kann der Mensch nur existieren, wenn seine körperliche Grundlage gesichert ist. Die Evolution der Menschheit in Richtung auf ein uns bisher unbekanntes Ziel ist nur möglich im Rahmen eines Ausleseprozesses. Da wir erwarten, dass dieser Ausleseprozess im Geistigen stattfindet ‒ denn das Denken unterscheidet uns nach unserer Auffassung von den Tieren ‒, ist der Prozess auf die Optimierung unserer geistigen Fähigkeiten ausgerichtet. Denken ohne körperliche Basis ist auf unserer Existenzebene erfahrungsgemäß unmöglich.

In den Optimierungsprozess muss also die körperliche Komponente einbezogen werden. Im Sinne der Optimierung des Evolutionsproduktes Menschheit muss der zur Erhaltung der geistigen Entwicklungsmöglichkeiten erforderliche körperliche Anteil gewährleistet sein. Uns fehlen Maßstäbe, geistige Leistung zu messen. Trotzdem können wir feststellen, dass immer weniger körperlicher Energieverbrauch immer mehr geistige Leistung trägt.

Krone der Schöpfung?

Die Produktivität der Weltwirtschaft steigt. Die dabei entstehenden Prozesse sind für den Einzelnen schwer zu interpretieren. Wir erwarten von der Schöpfung ‒ ganz gleich, was wir darunter verstehen ‒ einen begreifbaren Entwurf, eine nachvollziehbare Logik. Individuelle Ungerechtigkeit im Rahmen eines übergeordneten Gesamtplans der Schöpfung akzeptieren wir nur, wenn Religionen oder Ideologien uns dazu eine Erklärung liefern. Unsere eigene Erkenntnis ist nicht weit genug entwickelt, unsere Logik nur begrenzt allgemeingültig, um den Gesamtplan der Schöpfung und die Ziele der Evolution zu verstehen. Kurzum: Wir halten uns für unentbehrlich und sehen nicht, dass wir nur ein mikroskopisch kleines Bauteil evolutionärer Entwicklung sind, unbedeutend und sehr wohl entbehrlich. Wir erwarten, dass die Logik der Schöpfung der individuellen Logik des Menschen und unserem Selbstwertempfinden entspricht.

Diese Überschätzung unserer Rolle in der Natur führt uns in eine gedankliche Sackgasse. Wir hoffen, dass die Schöpfung dort differenziert zu unseren Gunsten agiert, wo im Bauplan der Natur nur die Summe der mikroskopischen Untereinheit Mensch eine Rolle spielt. Wir empfinden Ungerechtigkeit, dort wo unsere Existenz sich von anderen negativ unterscheidet. Und wir empfinden Wert und Individualität, wenn wir im Vergleich zu anderen unsere Existenz freier und unabhängiger gestalten können. Wir empfinden uns nicht als unwichtig, sondern relativieren die Welt auf uns selbst, setzen den Menschen als Maßstab für das Wirken der Schöpfung und unser individuelles Weltbild. Aus dieser Sicht versuchen wir unvermeidliche Defizite der Evolution mit menschlichen Mitteln auszugleichen, die Schöpfung in unserem Sinne neu zu ordnen.

Die Überschätzung unserer Rolle in der Natur führt uns in eine Sackgasse.

Wir sehen im Bereich der Natur Beispiele für den summarischen Ansatz der Schöpfung und sind doch nicht in der Lage, Parallelen zu uns selbst zu ziehen, unsere Unwichtigkeit zu akzeptieren. »Krone der Schöpfung« und »Ebenbild Gottes« sind nur zwei von vielen Ausdrücken, in denen sich unser Selbstgefühl dokumentiert. Darwins »missing link« entfachte einen Aufschrei der Entrüstung, denn es rückt uns in die Nähe des Tieres, in die Nähe der ‒ vom Menschen definierten ‒ Unwichtigkeit. Erst mit der Zeit gelang es uns, diese Gedankenkette über die Trennung von Physis und Psyche zu rationalisieren.

Neuer Protest erhebt sich unüberhörbar, wenn ein Wissenschaftler es wagt, unser Denken als chemische Reaktion, unsere persönliche Realität als biologische Scheinwelt zu entlarven. Dabei haben wir das Beispiel denkender Maschinen, denen es zwar an Kreativität mangelt, aber Kreativität ist ein Kennzeichen des »Creators«, des Schöpfers. Wie können wir dann annehmen, dass wir über die Kreativität verfügen, den Plan der Schöpfung zu interpretieren, uns selbst in den richtigen Gesamtzusammenhang einzuordnen? Trotzdem versuchen wir es. Auch diese Arbeit ist einer dieser Versuche, Erkenntnis auf der Basis menschlicher Erfahrung zu gewinnen, eine kritikfähige Vorgabe zu einer ganzheitlichen, interdisziplinären Sicht der Welt zu schaffen.

Neu ist die Rückführung wirtschaftlicher Prozesse auf physikalische Grundlagen, die Kopplung von Physis und Psyche zu einer Gesamtpersönlichkeit der Summe Menschheit. Der schmerzlichste Schritt in diese Richtung ist die Auflösung persönlicher Individualität zugunsten einer normalverteilten Gruppe als der nächsten gedanklichen Einheit. Dieser Schritt beinhaltet den Verzicht auf den persönlichen Anspruch auf Gerechtigkeit und Unverwechselbarkeit. Er beinhaltet Unterordnung unter den Plan der Evolution, nicht unter menschliche Definitionen der Wirklichkeit. Erst aus der Unterordnung unter uns überlegenes Denken gewinnen wir Zugang zu Erkenntnis, an der wir wachsen können.

Die Menschheit ist, wie jeder Bestandteil der Schöpfung, Rohmaterial der Evolution, eine von unzähligen Wetten, um eine neue Erkenntnisebene zu erreichen. Ob sie je eine höhere Ebene der Existenz erreicht, hängt davon ab, ob wir uns der Schöpfung und ihren Zielen unterordnen oder entgegenstellen. Der Mensch als der vom ihm selbst definierte Mittelpunkt der Schöpfung ist kein Leitbild, das Zeiträume überdauert, in denen Entstehen und Vergehen von Galaxien nur kurzfristige Episoden sind.

6 Wilson, 1978

7 Hofstätter, 1960

8 Mead 1935, Fromm 1973

9 Berger 1973

10 u.a. Waldenfels, 1979

Menschen möchten lieber glauben als wissen.

Edward O. Wilson (*1929), amerikanischer Insektenkundler und Biologe; Sociobiology ‒ The new Synthesis (1975)

Kapitel 3

Individuum oder Art?

Gruppen-Ziel

Der Versuch einer Synthese ist nur sinnvoll als Perspektive für die Zukunft der menschlichen Art. Zukunft findet nicht individuell statt, sondern kollektiv, da die Lebensdauer des Individuums durch Systemvorgaben begrenzt ist und nur die Gemeinschaft die Möglichkeit intelligenten Überlebens eröffnet.

Kollektive Zukunft ist nur möglich, wenn Energie zur Verfügung steht, um die zur Erhaltung geistiger Existenz notwendige körperliche Komponente zu stützen. Ausreichend Energie steht für die Zukunft der Art zur Verfügung, wenn die materiellen Ressourcen bis zum Ziel der Evolution vorhanden sind. Bei begrenzten Ressourcen ist Evolution nur möglich, wenn die Intelligenz der Art ausreicht, den energetischen Wirkungsgrad der Ressourcen zu verbessern, so dass trotz begrenzter Mittel die erforderliche Zeitspanne überbrückt werden kann. Die Art versagt, wenn die ihr zugänglichen Energiereserven vor Abschluss des evolutionären Prozesses verbraucht sind. Gleiches gilt, wenn die Intelligenz nicht ausreicht, die ungestörte Ausbeutung vorhandener Reserven zu gewährleisten. Zur Evolution der Art sind also drei Komponenten erforderlich:

physische Basis, gleich ob biologisch oder materiell,

Intelligenz

Energie.

Die Feinabstimmung dieser Faktoren geschieht durch das Individuum. Die Leistung des Individuums summiert sich in der Gruppe. Sie wird gesichert durch die Summe von Individuen, die in eigenen, zeitlich versetzten Reproduktionsprozessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Relation zur Gruppe synchron aufrechterhalten.

Durch die Verteilung des Wissens auf viele individuelle Einheiten der Menschheit werden Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart eingebunden. Evolution schützt so die ständig weiter fließende Erweiterung an Erkenntnis vor Verlusten. Nur eine Katastrophe von kosmischen Ausmaßen könnte den so abgesicherten Entwicklungsprozess gefährden.