Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

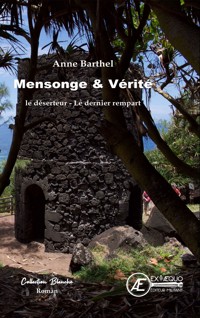

Ce récit est inspiré de deux histoires différentes. En apparence ! et pourtant, que de points communs ! le doute et les mensonges permanents, la recherche d’identité, créent chez les personnages, Pierre, dans « Le déserteur » ou Jeanne, dans « Le dernier rempart » instinctivement, inlassablement et journellement un mal-être sans raison apparente. Et quel soulagement lorsque la vérité se révèle jour après jour, année après année ! et quel apaisement !

Remerciements à Monsieur Claude Galand et son association «Les chaufourniers carqueirannais » pour les détails que j’ai découverts dans son petit recueil concernant le passé.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Anne Barthel vit dans le Var. Abandonnant ses histoires Cévenoles, mais toujours attirée par des faits historiques ou des personnages de la grande Histoire, "Mensonge & Vérité" est son second roman publié chez Ex Aequo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anne Barthel

Mensonge et Vérité :

Le Déserteur

et

Le Dernier Rempart

Romans

ISBN : 979-10-388-0935-2

Collection : Blanche

ISSN : 2416-4259

Dépôt légal : octobre 2024

© Couverture Ex Æquo

© 2024 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays Toute modification interdite

1

À l’abri des grands pins Parasol, des pins d’Alep, de quelques chênes-lièges ou chênes verts, la forêt après des décennies de surexploitation puis d’abandon, reprenait vie. Elle n’intéressait plus personne excepté quelques rares chercheurs de champignons. Devenue quasiment impraticable, le sol était envahi de buissons de lentisques, d’arbousiers, de chênes Kermès et de genêt d’or, qui en défendaient l’accès, et en cachait les trésors. Girolles, lactaires, qu’ici tout le monde appelait « safranés », arbouses rouges-sang à l’automne, dont certains faisaient encore une délicieuse gelée, dissimulés dans cette jungle qui paraissait pauvre et inintéressante à certains, et cachait bien ses secrets pour quelques connaisseurs.

Alain, ancien officier de marine qui n’avait connu jusqu’à ce jour que la mer calme ou démontée sur la frégate où toute sa carrière s’était déroulée, avait acquis avec son épouse, une maison sans prétention sur un monticule dominant la mer et les rares îlots qui brisaient la ligne d’horizon. Durant des mois, lui et sa femme, heureux de se retrouver sur la terre ferme après tant de longues périodes de séparation, passèrent des mois, et même, peut-être, deux ou trois années à donner à la maison un air de villa, comparable à toutes celles qui fleurissaient sur la colline. Depuis quelque temps, seuls les gens très aisés ou riches pouvaient se le permettre. Le prix de la moindre parcelle atteignait maintenant des sommets. D’une colline désertée depuis des décennies, voilà que des allées aux noms fleuris se muaient en quartiers huppés. Quel bonheur au petit matin, de contempler le disque d’or émerger de la ligne d’horizon, en ouvrant sa fenêtre ! Toutefois, les travaux terminés et le terrain aménagé en jardin exotique où trônait une spacieuse piscine du même bleu que le ciel, après quelques mois de contemplation, Alain, toujours actif, commença à s’ennuyer. Après avoir été chercher le pain et le journal en parcourant tous les matins les sentiers caillouteux de la forêt, il tournait en rond et finit par décider d’aller explorer la colline, élargissant chaque jour le cercle de ses découvertes afin de mieux connaître le village où son couple venait de s’installer. Curieux de nature et avide de culture, il commença à apprendre le nom des plantes et des arbustes fleuris dans la colline à certaines périodes de l’année, même l’asparagus et les muscaris n’eurent bientôt plus de secret pour lui. C’est ainsi qu’un jour, au détour d’un sentier tracé par les sangliers commença cette histoire rocambolesque pleine de surprises et de découvertes qui devinrent vite une passion. Titou son petit chien, un bâtard récupéré dans un refuge réservé aux animaux abandonnés, disparut dans un buisson. Ses aboiements désespérés, étouffés, parvenaient à Alain qui franchit la barrière de genévriers, écartant leurs branches griffues pour le récupérer. Il avançait avec précaution, surpris que les gémissements de Titou lui parussent aussi lointains et manqua à son tour de basculer dans le vide. Un trou béant circulaire emprisonnait le petit chien. Il pensa à un puits, mais il lui sembla si énorme qu’il doutât rapidement de cette hypothèse. Un peu d’eau remplissait cette sorte de cuvette sur quelques centimètres à peine et il distingua des pierres semblables à des marches d’escalier très grossières et très espacées recouvertes de mousse. Avec prudence, il les franchit une à une et prenant Titou sous un bras tenta de remonter en s’accrochant à chacune des « marches » et des branches épineuses. Était-il angoissé ? Non ! Ce ne fut que lorsqu’il reprit pied au bord du vide et eut posé Titou le plus loin possible du puits qu’il dit à haute voix comme pour se rassurer :

— On l’a échappé belle, hein, mon chien ! Il tremblait. Le chien aussi !

À ses pieds, en se penchant prudemment, il découvrit une sorte de fosse faite des mains de l’homme, bâtie avec soin et d’une circonférence si importante et si parfaite qu’il se jura d’y revenir, mieux équipé. Mais qu’est-ce qu’il avait eu peur ! Plus tard, il réalisa, combien ils avaient, lui et son chien eu de la chance de se sortir de ce piège invisible en se hissant pierre après pierre avec ses pauvres sandales pas prévues pour l’escalade. Ils auraient pu crier, hurler, personne ne les aurait entendus.

La première chose qu’il fit en reprenant son souffle fut, de marquer d’un tas de pierres entassées comme un totem l’emplacement de ce trou dangereux. Il reviendrait, c’était certain, mais équipé cette fois. Sécateur, cordes, et s’il le pouvait, sa petite échelle de bois légère, récupérée dans la remise de la maison lorsqu’ils l’avaient acquise, et fait un tri sévère. Pourquoi l’avoir épargnée ? — Elle pourrait toujours servir avait-il pensé ! Une prémonition peut-être ? pensa-t-il en riant : Jaune ! Il ne put s’empêcher de raconter son aventure au seul vieux de la commune qu’il connaissait un peu.

— Vous avez découvert un des anciens fours à chaux ! lui avait appris le vieil homme, en rajoutant d’un ton blasé

— Moun Diou, ça fait longtemps que ça sert plus à rien ! On fait la chaux vive dans des usines maintenant, et on ne l’utilise plus comme pesticide et comme engrais. Maintenant ils ont d’autres produits pour neutraliser les sols comme ils disent. Sans compter le ciment qui a remplacé le mortier pour construire !

Et le vieil homme avait déversé toute son amertume et son regret du temps passé à cet homme étranger à la commune, mais qui s’intéressait à ses origines.

-Et vous savez que c’est grâce au calcaire des rochers de la colline, que nos grands-parents pouvaient en tirer « la chaux vive » ? Jusqu’au nom du village qui vient de là ! « Carqueiranne », et ouais ! Parce qu’il est bâti sur du calcaire.

Çà il le savait déjà ! depuis, passionné par sa trouvaille et ce qu’il en avait appris, Alain décida d’y retourner bien vite. Cela lui permettrait peut-être d’appréhender le passé de sa commune, dont il ignorait tout malgré l’intérêt qu’il lui portait. C’est ainsi que grâce à la découverte de son chien, il allait depuis des mois, parfois avec un ou deux copains, mais souvent seul, réhabiliter, quelques fours à chaux en ruine. Utilisés depuis des temps immémoriaux, pour fournir aux maçons la chaux vive nécessaire à toutes sortes de constructions bien avant que le ciment ne fît son apparition. Sans parler des agriculteurs passés aux produits chimiques pour neutraliser les sols cultivés acidifiés par la présence des pins qui couvraient le territoire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les fours où le calcaire sous l’effet de la chaleur énorme qui s’en dégageait se transformait en pierres calcinées facilement réduites en poudre d’une rare finesse n’avaient plus qu’une rare utilité en raison de la production de produits modernes.

Alain venait donc régulièrement depuis des mois, arpenter les bois pour y découvrir les restes d’un passé ancien, et déterrer des souvenirs qui intéressaient peu de gens, si ce n’était quelques curieux ou scientifiques. Lors de ces recherches, ils accédaient au savoir de ceux qui les avaient précédés sur les lieux. Alors, ils sortaient des décombres, non seulement des ruines, mais des tonnes de déchets accumulées pendant des décennies. Les anciens fours servaient à présent de lieux d’enfouissement de vaisselle brisée, de bouteilles, de boîtes de conserve et de choses encore moins ragoûtantes dont les couples illégitimes venaient se débarrasser auprès des buissons derrière lesquels ils avaient caché leurs étreintes et assouvi leurs désirs. Jamais rien de précieux ni même de surprenant ne venait enrichir leur intérêt pour leurs recherches. Et pourtant, ils persistaient à faire émerger le passé. Ensuite, à dos d’hommes, ils parcouraient chargés comme des mules le sentier jusqu’au bord de la route où les éboueurs venaient, à leur demande, récupérer les chargements de déchets.

Depuis que les travaux dans sa maison étaient terminés, Alain fuyait loin dans la colline aujourd’hui peuplée de gens très aisés venus y prendre leur retraite dans de superbes villas avec vue plongeante sur la Méditerranée. Il fuyait surtout cet étalement de richesse, et parcourait quotidiennement les sentiers abrupts labourés par les défenses des sangliers à la recherche de bulbes comestibles ou de vers de terre, et avait décidé de faire revivre le passé en réhabilitant le travail des anciens. À présent, seuls les habitués des grandes promenades solitaires dans les bois et quelques touristes s’intéressaient à ses découvertes qu’il prenait plaisir à leur révéler, donnant les explications précises qu’il avait lui-même acquises. Bref, la forêt, où la nature avait repris ses droits, où les pins d’Alep offraient à nouveau leur ombre aux promeneurs, s’animait ainsi de temps à autre, surtout le week-end.

Ce jour-là, un dimanche, tandis qu’il continuait à creuser inlassablement la terre afin d’atteindre le fond de l’ancien four, intrigué, il discerna une forme arrondie qui émergeait à peine du terreau noir, et qui attira plus particulièrement son attention. Déposant sa pioche sur le côté, il décida de continuer les fouilles à la main. Et quelle ne fut pas sa surprise, de voir apparaître peu à peu ce qu’il jugea être une poterie. Sa curiosité excitée par sa découverte, délicatement, il caressa la courbe et continua à dégager la terre. Par moments il soufflait, soulevant un nuage de poudre sombre, espérant voir apparaître un décor. Mais plus il creusait, plus la forme d’un crâne se dessinait. Sûrement un animal tombé dans le puits profond, incapable d’en escalader la paroi pour en ressortir. Une pensée compatissante envahit quelques instants son esprit. Il imaginait combien l’animal avait dû tourner en rond avant de crever ; combien de jours et de nuits la pauvre bête avait-elle appelé et gémi ?

Il hésita quelques minutes à poursuivre les fouilles. Fallait-il respecter cette pauvre sépulture et ainsi, renoncer à réhabiliter les ruines de ce four ? Finalement, emporté par la curiosité, il continua à creuser. Une tête humaine émergea du sol. Ses yeux béants le fixaient avec insistance et une mâchoire apparut. La tête semblait sourire. Il s’agissait d’un individu jeune, il ne manquait pas une dent, bien que les deux incisives supérieures soient très espacées. On aurait dit qu’il souriait ! Il continua à creuser. Délicatement. Enfouies dans le sol, lui apparurent quelques vertèbres, des côtes…

Bon ! Il avait compris ! Il ne pourrait continuer qu’après en avoir alerté la police municipale ou la gendarmerie. Il se redressa, se gratta la tête, réfléchit quelques minutes sortit son téléphone portable et prit quelques clichés avant de recouvrir le tout d’une fine couche de terre, puis grimpa sur la partie du dôme presque en totalité effondrée, remit les barrières interdisant l’accès au site et traversa la forêt, préoccupé par ce qu’il allait raconter aux flics. Fini ses recherches ! Il en était sûr ! Durant le retour, il répéta à plusieurs reprises :

— Merde alors ! Merde alors !

Il prit la peine de rentrer chez lui pour se laver et se changer avant d’aller au poste de police. Mais en arrivant, il ne put s’empêcher de raconter à sa femme son aventure.

— Tu te rends compte, il faut que ça m’arrive à moi…

— Mais tu n’es pas sûr que ce soit un squelette humain…

— Bien sûr que si ! Il faudrait être idiot pour se tromper… Et en plus aujourd’hui j’étais seul, aucun autre témoin… Parfois, Guy, l’ancien gendarme est présent, mais aujourd’hui personne ! J’espère que je ne vais pas avoir de problème… Heureusement que nous avons fondé notre association et qu’elle commence à être connue… Tu m’accompagnes ?

— Ben non ! Moi je n’ai rien vu… De toute façon, ils ne nous recevraient pas tous les deux…

2

L’aube se levait sur les restanques. Elles dégringolaient depuis le sommet de la colline pour venir mourir sur la roche de calcaire blanc au bord de l’eau. Quelques pins parasol survivaient à l’une ou l’autre de leurs extrémités procurant une ombre généreuse bienvenue à ceux qui consacraient leurs journées à la culture de fleurs ou de légumes. Au loin, le disque de cuivre du soleil sortait de la mer et montait peu à peu au-dessus de l’horizon. Une brume légère et vaporeuse voilait l’azur du ciel pour quelques minutes encore, avant que la première chaleur du printemps n’envahisse la terre aride. Seuls, les pleurs des mouettes emplissaient l’air et leur vol zébrait le ciel en cercles de plus en plus larges au-dessus des terres labourées la veille. Quelques corneilles fouillaient la terre allégée par le socle de la charrue à la recherche de vers de terre qu’elles aspiraient à la hâte pour éviter qu’une autre ne s’en emparât. La lumière éclairait les restanques de pierres blanches de calcaire tirant sur le gris, alignées en ordre régulier juste ponctué de quelques pierres rouges de grès sombre pour retenir la terre de la colline. Les restanques, telles les marches d’un escalier de géants dont la solidité et la longévité étaient préservées par le père et le grand-père de Camille qui en entretenaient l’équilibre soigneusement, veillant à en maintenir l’inclinaison. Et, depuis qu’un architecte leur avait appris le mot « fruit » pour dire ce qu’eux appelaient tout simplement plus trivialement l’inclinaison, ou la pente, ils s’amusaient chaque fois à se crier de l’un à l’autre — Et attention à respecter le « fruit ! » — en prenant l’accent parisien et en riant à gorge déployée. Mais trêve de plaisanterie ! Cela évitait, lors des violents orages d’automne, que des torrents boueux n’emportent la terre précieusement charriée à dos d’homme durant des siècles, jusqu’à la mer furieuse au pied de la falaise usée par le va-et-vient des vagues.

Après une nuit agitée, Camille venait de rejoindre les restanques. Depuis des décennies, sa famille en tirait de quoi vivre décemment. En silence, elle avait quitté leur petite maison basse et étroite conçue pour résister aux vents violents. Bâtie à l’abri de nombreux arbousiers et chênes Kermès et toute proche des terres familiales, tous les siens y vivaient chichement, unis et heureux, solidaires entre générations. Elle avait besoin de réfléchir. Et pour cela, elle souhaitait demeurer seule un moment face à la mer, espérant que la vue sur le large sans rien d’autre que quelques « pointus » de pécheurs à l’horizon, lui apporterait la sérénité qu’elle était venue y chercher. Grande et fine, sa silhouette se découpait sur l’azur, et sa main aux doigts fins, mais aux ongles rongés par la terre et déjà un peu ridée, en visière au-dessus des yeux, lui permettait de fixer le disque cuivré sans ciller. Vêtue d’une robe de toile noire jusqu’à mi-mollets, la tête et sa longue tresse brune couverte d’un foulard lui aussi, d’un noir usé par les années, un chapeau de paille battait son dos sous le souffle régulier de la brise de mer ; il lui serait utile plus tard, quand les rayons du soleil se feraient plus ardents. Dans quelques minutes ses parents allaient la rejoindre et elle n’aurait plus cette liberté qu’elle était venue chercher à l’aube. Son visage allongé aux pommettes saillantes, ses yeux noirs légèrement en amande bordés de longs cils épais et sa petite bouche vermeille serrée sur son sourire habituellement éclatant, indiquaient une réflexion et une préoccupation profonde qu’elle était seule à connaître.

Sa vie toute simple perturbée comme elle ne l’avait jamais été exigeait d’elle un choix difficile et incertain. Elle avait accompagné il y a quelques jours, son père, sur la colline qui faisait face à leurs terres, tranquillement assise sur le banc de la charrette tirée par Titine, leur ânesse douce et docile, contrairement à ce qui se disait d’ordinaire des ânes réputés têtus. Née la même semaine qu’elle, elle faisait partie de la famille, et travaillait durement à l’image de ses propriétaires. Camille venait de fêter ses vingt ans et avait reçu pour l’occasion, une petite croix de perles rondes de corail rouge, censée lui porter bonheur, suspendue à son cou par un lacet noir, dans l’attente du jour où elle pourrait s’offrir une chaîne en or pour l’accompagner !

Mais ce fameux jour, il fallait qu’elle commençât à apprendre où se fournir en pierres calcinées faciles à réduire en poudre de chaux vive, elle en avait besoin pour la culture de ses fleurs, et de ses légumes, et bientôt son père et son grand-père ne pourraient plus se charger de cette tâche — pour la première fois, elle accompagnait donc son père et découvrait de près la colline où les hommes, au cours des siècles et peut-être même des millénaires, avaient creusé et bâti des fours monstrueux dévorant forêts et roches calcaires pour fournir aux maçons de quoi construire — le ciment n’était pas encore inventé — et aux cultivateurs, afin de protéger et neutraliser les sols avec la précieuse poudre blanche, qui servait en outre, à faire la craie pour les écoliers.

Ils avaient grimpé jusqu’à mi-colline par un chemin tortueux aplani par les passages réguliers des charrettes. Elle devina qu’ils approchaient, lorsqu’une odeur de feu de bois emplit ses narines et qu’une colonne de fumée apparut au-dessus d’une imposante bosse. D’une sorte de tour ronde et trapue faite de pierres qui avaient été blanches, recouverte de troncs d’arbre épais et massifs déposés soigneusement en forme de toit, s’échappait une chaleur perceptible à quelques mètres. L’ânesse refusait à présent d’avancer. Deux hommes torse nu, avaient, les jours précédents, chargé et enfourné dans la partie la plus basse du four, d’énormes tronçons de pins d’Alep avec leurs écailles résineuses, jusqu’à former une voûte impressionnante sur laquelle ils avaient déposé avec soin des pierres de calcaire de plus en plus petites couvertes par cette sorte de toit. Le four chargé à ras bord, les hommes allumaient le feu sous le bois entassé sous la masse lourde de pierres, et fermaient la porte basse du four derrière laquelle le brasier allait se consumer lentement, durant plusieurs jours, jusqu’à altérer et transformer le lourd calcaire en pierre presque aussi légère que la pierre ponce au pied des volcans. Les maçons et les agriculteurs pourraient alors les réduire en poudre pour en faire du mortier, ou pour la répandre sur les terres acides afin d’améliorer la culture des fleurs, en particulier. Spécialité du village, elles en faisaient sa renommée. Camille venait donc avec son père charger la charrette de ces pierres transformées par la chaleur, afin de neutraliser leurs terres. Le feu couvait depuis plusieurs jours, dans un ronflement sourd et une chaleur d’enfer.

Habitués à vivre et travailler seuls sur la colline en partie dévastée, les hommes n’avaient pas prêté attention à leur arrivée, même lorsque Camille sautant lestement à terre, lissa sa robe de toile noire d’une main, et tenta vainement de crier : Bonjour !

Sans réponse, elle se retourna. Placidement, son père, lui, prenait son temps, descendait de la charrette, attachait Titine à un piquet de fer et s’approchait d’un pas lent des « chaufourniers » (ceux qui produisaient la chaux). Elle comprit qu’il ne servait de rien de s’égosiller. Ils devineraient ce qu’ils diraient en lisant sur leurs lèvres et en s’éloignant de l’antre de Vulcain. En attendant, les trois hommes se saluèrent d’un signe de la main tandis que les chaufourniers continuaient à casser le calcaire alentour, en prévision des prochaines fournées, les séparant avec soin de celles déjà calcinées.

Au bas de la colline, la mer, aujourd’hui bleu turquoise, allait et venait au rythme des vagues, mourir au pied de la falaise blanche. C’était la première fois que Camille découvrait les restanques, leurs terres, de loin, sous un angle différent. Les deux collines se faisaient face. À peine si l’on distinguait le toit de tuiles ocre de leur maison enfouie dans le maquis. Un gros platane au tronc taché de pustules un peu plus foncées l’ombrageait. De loin, on eut dit qu’il avait une de ces maladies infantiles qui vous fait vous éloigner rapidement afin d’éviter la contagion. Sa main en visière, la jeune fille détaillait son paysage quotidien, avec un regard chargé d’affection. Tout à coup le silence se fit. Les hommes avaient refermé la porte du four et seul un ronflement assourdi faisait vibrer la terre sous leurs pieds. Elle s’approcha.

Le coude levé, une gourde de peau de chèvre à la main ils buvaient, buvaient, à n’en plus finir assis sur un bloc de calcaire prêt à être réduit en morceaux, avant de s’essuyer le visage, le cou, les yeux et les mains à l’aide de grands mouchoirs à carreaux noirs de suie. Elle était à quelques pas des ouvriers, et bien que son visage fût marqué par le feu et la fumée, il lui sembla reconnaître celui de l’un des deux. Plus elle approchait, plus c’était une évidence. Elle connaissait ces yeux d’un bleu profond, rares dans le Midi. Ce sourire enfantin de dents bien alignées, avec les deux incisives de devant très écartées : les dents de la chance. Elle connaissait cette expression. Dès qu’il prononça quelques syllabes, aussitôt jaillirent des souvenirs de cour d’école. Un temps si court, si bref, si joyeux.

C’était Colas ! celui dont on criait le nom avec insistance en prononçant longuement le « S » final, que l’accent provençal prolongeait encore. Ce Cola-a-as dont elle s’était « amadouée » (amourachée) à dix ans à peine, et à qui elle avait accordé un baiser rapide sur la bouche un soir d’hiver, la veille de la nouvelle année ! Contrairement aux autres familles nombreuses qui peuplaient le village, Colas était le fils unique de parents très modestes, mais très aimants, chose exceptionnelle à l’époque où les familles de dix ou onze enfants peuplaient la campagne. Comme le voulait la tradition, Colas avait succédé à son père là-haut sur la colline, mais, ils se croyaient maudits, en raison de ce peu de descendance ! Leur situation précaire avait fait — il faut bien vivre — que Colas lui succédât donc dans ce métier, alors qu’en général, seul l’aîné succédait au père contraint de s’arrêter, les poumons brûlés par la chaux ; Ils étaient rares ceux qui pouvaient poursuivre un peu plus longtemps ce métier de forçats. Et Colas, avait donc pris la succession de son père. Le métier lui plaisait. Assez sauvage, il travaillait en duo. Dur à la tâche dans un cadre qu’il arpentait depuis qu’il était enfant et solitaire.

En le reconnaissant, le rouge monta aux joues de Camille. Elle l’avait aperçu une fois depuis, au Corso fleuri sur le port, mais elle était alors sur leur charrette décorée, occupée à distribuer généreusement une partie de leur récolte de « Jannettes » (petits narcisses) parfumées qui poussaient au milieu des poireaux et des oignons et dont ils tiraient un maigre revenu au marché du samedi sur la place du village, et ils n’avaient, alors, échangé qu’un rapide regard.

D’un revers de main, Colas torcha sa bouche après avoir vidé sa gourde, et leurs regards se croisèrent. Lui aussi venait de la reconnaître et malgré sa vie plus délurée de garçon, le même pincement au ventre, la même gêne, les tenait à présent à distance. Incapables de parler. Leur attirance réciproque n’avait pas disparu. Elle ressurgissait, violente. Ce fut le père de Camille qui mit fin à leur face-à-face silencieux en interpellant sa fille :

— Et toi, combien il t’en faut pour tes choux, tes poireaux, et tes fleurs ? Un chargement complet ?

Elle s’approcha enfin, tendit la main à l’autre garçon, un grand type costaud, qui baragouina un « Buongiorno » en remettant en ordre sa chevelure abondante trempée de sueur et grasse de suie. C’était si rare qu’une belle fille vînt au four à chaux, que n’eut été la présence du père de Camille, je ne sais s’ils auraient pu s’entendre et passer commande tant leur émotion surgie du passé était forte. Bouleversée, Camille finit par répondre à son père un — oui, oui — à peine audible pour le chargement nécessaire, tandis qu’elle crût bon de se justifier en lui expliquant que Colas et elle, allaient à l’école ensemble. Que c’était le fils des Roux… Et de se lancer dans des explications sans fin que son père connaissait déjà, et auxquelles il mit fin par un :

— Ben ! C’est sûr que je le connais moi depuis que je viens ici me fournir… Bon ! Tu vois tu n’es pas en terre inconnue… Tu sauras pour la prochaine fois…

Nombreux étaient les migrants italiens venus se réfugier en France pour travailler et fuir le fascisme qui séduisait en force les gens de leur pays. Roberto, le compagnon de Colas, avait trouvé refuge sur la presqu’île de Giens dans une cabane de pêcheur, avant d’être rejoint par sa famille quelques mois plus tard. Les autochtones, baptisés « les Cabaniers », les avaient accueillis avec prudence, puis pécheurs et Italiens avaient fraternisé partageant cette appellation légèrement méprisante. Le travail de chaufournier était dur et manquait de bras. Roberto n’avait pas eu de peine à se faire embaucher. Il formait avec Colas une équipe solide depuis bientôt un an, et rien, jusqu’à ce jour, n’était venu ternir cette complicité. Travailleurs, ils prenaient soin l’un de l’autre veillant à ce que lors de l’abattage des grands pins et l’enfournage, chacun fût en sécurité. Cette entente était indispensable. Et même si lors des bals du samedi soir dans les villages environnants ils rivalisaient de séduction auprès des filles, lorsqu’ils regagnaient « leur tanière » dans les bois, plus rien de cette compétition virile ne persistait jusqu’au bal suivant.

Ce jour-là, était-ce la présence de Camille ? Un long silence suspendit le temps. Chacun dans son monde devait se remémorer des souvenirs ou, peut-être même se projeter dans l’avenir pour le séduisant Roberto. Un sourire narquois sur les lèvres, il crut deviner la cause de leur silence : Peut-être leur saleté repoussante à l’approche d’une aussi belle fille ? Heureusement, conscient de leur embarras réciproque, le père de Camille rompit le silence, et prétextant qu’il avait mal au dos, se dirigea vers la charrette et cria :

— Tu peux me faire le chargement ? J’ai mal au dos ! Eh oui, je vieillis. Ça ira pour aujourd’hui !

Profitant alors de leur proximité durant le chargement, Roberto, répéta à deux reprises en sourdine à son coéquipier muet comme une carpe.

— E bella ! No ? ch’e bella !

Le père de Camille n’était pas dur de la feuille et en silence il rigolait.

— Eh oui, elle était belle sa fille ! Mais elle était pas pour un chaufournier !

Les pierres chargées, Camille, assise sur la souche d’un pin sacrifié, contemplait une dernière fois l’immensité du « large », une ligne d’horizon différente de celle qu’elle avait depuis ses restanques. Mais tout aussi envoûtante. La presqu’île de Gien et l’île de Porquerolles se dessinaient au loin, un peu noyées dans la brume de chaleur. La jeune fille profitait de ce moment d’inactivité avec délice. En entendant la voix de son père, la réalité refit surface. Elle était là pour travailler, non pour s’esbaudir devant le paysage ! À contrecœur, elle se leva et s’apprêta à remonter sur la charrette. Colas saisissant l’occasion, en profita pour effleurer son bras, l’aider à grimper et lui murmurer à l’oreille :

— Ce soir, je serai au grand chêne, si tu veux… rejoins-moi…

Un rendez-vous que tous les jeunes du village connaissaient. Elle ne répondit pas. Mais, en son for intérieur, elle savait déjà qu’elle ne s’y rendrait pas.

— Non, mais s’il s’imaginait qu’elle était une fille facile, eh bien il allait voir !

Son père cria :

— Allez ! hue !

Titine s’arc-bouta et le chargement s’ébranla. Camille avait hâte de se retrouver en terrain connu, et, dans le silence, réfléchir à ce qui venait de bouleverser son esprit. Flattée, elle l’était. Elle avait bien remarqué les regards et l’émotion qu’elle avait suscitée chez les deux hommes, et sa vie isolée, sauvage, lui sembla tout à coup dénuée d’intérêt. En elle, un grand vide s’était fait sans prévenir. Elle réalisa que, excepté le samedi au marché, et à l’église le dimanche matin, tandis que les vieux tentaient de faire absoudre leurs péchés en chantant des cantiques d’une voix tremblotante, elle ne côtoyait personne. Seules les réunions de famille lors des grandes occasions la sortaient de son isolement. À part Titine l’ânesse, ses parents et ses grands-parents, ses chèvres et ses chiens, Camille n’avait que peu de relations avec l’extérieur — et, pour elle, les bêtes en faisaient partie — et c’est avec elles qu’elle conversait le plus souvent. Et en plus, c’était une famille de taiseux et ses camarades de classe, habitaient soit le cœur du village, soit disséminés dans les campagnes environnantes.

Timide, réservée, celle, qui jusqu’à ce jour s’estimait heureuse, comblée, perturbée par cette visite au four à chaux, réalisait qu’elle ne connaissait rien de la vie en société, et qu’une bonne partie de la population éparpillée sur les collines et les terres, partageait son sort. Durant le trajet, devant son silence et son air renfrogné, son père, pensant bien faire, tenta de la dérider et dit d’un ton railleur et maladroit.

— Sabes ! As ben vis come t’oun espinchée… (Tu sais, j’ai bien vu comment ils t’ont regardée).

— M’en fouti! (je m’en fiche)

— Boun ! Boun ! as ren dit ! (Bon ! J’ai rien dit !).

Et durant tout le retour, ils ne desserrèrent plus les dents.

Pourtant, contrairement à ce qu’elle prétendait, les regards insistants, et les paroles murmurées par Colas à son oreille envahissaient au fil du trajet son cerveau, et une excitation inconnue l’habitait. Elle avait beau chasser de son esprit l’invitation au rendez-vous de ce soir, elle réfléchissait déjà au gilet qu’elle pourrait porter sans attirer l’attention de sa mère et de sa grand-mère en sortant faire un tour. Il faisait frais en soirée quand le « Ponan » (nom du vent quotidien au bord de mer) passait à l’Ouest !

Plusieurs fois, sans s’en rendre compte, elle secoua négativement la tête.

— Non ! elle ne se rendrait pas au grand chêne !

— Qu’est-ce que tu as à secouer ainsi la tête ?

— C’est une mouche qui m’énerve depuis tout à l’heure… Elle me tourne autour…

— On arrive dans deux minutes, tu dételles Titine pendant que je décharge ?

— Oui, mais je peux t’aider à décharger, il faut bien que je m’habitue…

Ouf ! Elle était en terrain connu ! Son énervement disparaissait peu à peu avec les gestes quotidiens, et elle pensa :

— Faut-il que je sois stupide, qu’est-ce que je vais m’imaginer ?

Et pour tenter d’oublier, elle se mit à bêcher avec acharnement la terre aride, à transpirer, à siffler à tue-tête comme un garçon, mais rien à faire : Obsédée par le regard de Colas et par les mots chuchotés à son oreille, en fin d’après-midi, elle ne tînt plus en place. Poussée par une force inconnue, elle enfila son gilet, ôta ses galoches pour mettre des espadrilles et s’enfuit comme une voleuse en direction des restanques pour le cas où ses parents la verraient sortir, avant de bifurquer pour prendre le sentier dégringolant jusqu’au village.

— Je suis folle ! Complètement folle !

Mais qu’est-ce que c’était bon ! Tout à coup, sa vie devenait passionnante !

Et pendant ce temps, toute la journée, auprès du four, volubile, l’Italien ne cessa d’interroger Colas à propos de Camille. Pourtant, le travail ne manquait pas. Le patron était venu la veille et leur avait ordonné de continuer à défricher la colline, plus haut toujours plus haut, pour faire place à un nouveau four et abattre toujours plus d’arbres pour l’alimenter avant de défoncer à coups de pics et de pioches les roches blanches ou grises de calcaire afin de nourrir le monstre. Bientôt la colline dévastée, serait abandonnée pour une autre, plus loin toujours plus loin… Plus haut, encore plus haut… Ainsi, le paysage se transformait sous la demande grandissante de constructeurs peu scrupuleux ou de paysans qui ne pouvaient se passer de la précieuse poudre blanche bon marché pour enrichir leurs terres. Peu importait que la campagne ressemblât alors après leur passage à un crâne rasé de galérien. Personne n’osait intervenir. L’interdépendance installée depuis des siècles continuait sans bruit son chemin.

Devant l’insistance de Roberto, Colas commençait à s’énerver

— Travaille au lieu de me poser des questions… J’en sais rien moi si elle est fiancée ou pas… Mariée, non ! Elle avait pas d’alliance, et puis je l’aurais su quand même si elle s’était mariée… Au village tout se sait…

Il ne lui dit pas ce qu’il lui avait susurré à l’oreille, il n’était pas sûr du tout qu’elle vint au rendez-vous. Et l’Italien s’y connaissait mieux que lui pour embobiner la gent féminine. Il l’avait vu à l’œuvre et bien qu’il n’aimât pas du tout cette façon insistante de tenter de conquérir une fille, au fond, il l’enviait un peu.

3

Parvenu au seuil de la gendarmerie, Alain envisagea un peu tard qu’il aurait pu d’abord en parler avec son copain, ancien gendarme avant de remuer ciel et terre, mais il était impossible de faire marche arrière. Une équipe de deux représentants de la loi, une femme et un homme, derrière un comptoir, lui faisaient signe de s’avancer. Il dut, expliquer, détailler et même justifier sa découverte en étalant devant eux, l’autorisation officielle accordée à son association pour effectuer des recherches et des fouilles. Il regrettait presque d’être venu ! Mais enfin, après en avoir référé au Commandant de brigade, une équipe de trois gendarmes fut autorisée à suivre son véhicule et à se rendre sur les lieux. C’était bien la première fois, que des gendarmes en uniforme franchissaient, arme au côté, les sentiers, arpentés chaque jour depuis des années par le découvreur du squelette qui ne se doutait pas qu’il allait devoir affronter une sorte de suspicion jusqu’au jour où, enfin, la datation de cette dépouille prouverait peut-être son innocence et l’époque de l’ensevelissement de ce corps. Accident ? Lui, un jour de maladresse et distrait par un vol de canards sauvages avait bien failli disparaître de la même manière ! Crime ? Cela resterait à déterminer. Heureusement, sa réputation rigoureuse d’ancien militaire fit qu’on ne l’embarquât pas !

Après avoir constaté la présence du squelette, comme Alain l’avait supposé, tout devint très compliqué. Les gendarmes durent d’abord en référer à nouveau au chef de brigade qui, lui-même, en référa au procureur qui, lui, décida de ce qu’il y avait lieu de faire. Toute une brigade vint en renfort pour déterminer la surface à interdire d’accès, protéger le site, et patienter là, jusqu’à l’arrivée du médecin légiste. Entre-temps, Alain avait pu contacter ses amis de l’association, arrivés dès que possible, et qui faisaient cercle autour de lui, comme pour le défendre d’une quelconque accusation. L’affaire commençait à faire grand bruit. La présence au bord de la route en contrebas de deux fourgons de gendarmerie et à présent, d’une voiture d’un journaliste du quotidien local, attirait les curieux, et quelques habitants peu éloignés, vinrent aussi se pencher sur le trou béant, passé en quelques heures de décharge à ciel ouvert, à une tombe méritant le respect. Les conversations allaient bon train. Le morbide étant toujours très attractif. Il fallut l’arrivée du médecin légiste pour que les gendarmes parvinssent enfin à chasser les curieux. Seuls, Alain et son ami ancien gendarme faisant prévaloir sa longue carrière, furent autorisés à assister et même à aider délicatement, à l’extraction du corps. Il semblait grand et plutôt avoir appartenu à un homme jeune et en bonne santé d’après sa dentition, et d’après la première constatation du légiste. À part lui, Alain pensa ;

— On n’avait pas besoin de lui pour dire ça !