6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manifest Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Was hat der heutige Militarismus mit dem Militarismus von vor über einhundert Jahren zu tun? Angesichts des Erscheinungsjahres (1907) scheint diese Frage berechtigt. Dies könnte mit der Gegenfrage beantwortet werden, was sich seitdem verändert hat und was nicht. Wenn die Frage der Aufrüstung und des Krieges nicht als Ausdruck einer bestimmten Politik einer kriegerischen Regierung verstanden wird, sondern die wirklichen Ursachen erforscht werden, warum es so etwas gibt, könnte man zur Antwort gelangen, dass beides sehr viel miteinander zu tun hat. So untersuchte Liebknecht den Zusammenhang zwischen Klassengesellschaften und Militarismus und seiner Ausprägung im Kapitalismus. Das führte ihn zu weitgehenden Schlussfolgerungen über die Rolle des Militarismus in der Konkurrenz kapitalistischer Staaten untereinander, aber auch, wie er innerhalb der Grenzen eines Nationalstaates wirkt. Die antimilitaristische Bewegung, die damals vor allem von der Jugend getragen wurde, birgt dabei viele Lehren für heute und gibt einen Ausblick, welche Art der Aktivität notwendig wäre, um der erneuten Kriegstreiberei etwas entgegenzusetzen. Einige Schlussfolgerungen für heute und die Bedeutung des Buches für die linke und antimilitaristische Bewegung zieht Daniel Kehl in seinem Vorwort zum Werk.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorwort

I. Allgemeines

II. Der kapitalistische Militarismus

III. Mittel und Wirkungen des Militarismus

IV. Besonderes von einigen Hauptsünden des Militarismus

II. Der Antimilitarismus im Auslande unter besonderer Berücksichtigung der Jugendorganisationen

III. Die Gefahren des Antimilitarismus

IV. Antimilitaristische Taktik

V. Die Notwendigkeit einer besonderen antimilitaristischen Propaganda

VI. Der Antimilitarismus in Deutschland und die deutsche Sozialdemokratie

VII. Die antimilitaristischen Aufgaben der deutschen Sozialdemokratie

Impressum

Vorwort

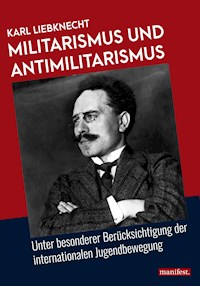

Karl Liebknecht, geboren am 13. August 1871 in Leipzig, war revolutionärer Sozialist, prägende Figur im links-revolutionären Flügel der deutschen Arbeiterbewegung vor Beginn des Ersten Weltkrieges, führte die Antikriegsopposition in der Sozialdemokratie ab 1914 mit an, und spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung der Kommunistischen Partei und in der Novemberrevolution der Jahre 1918/19, in deren Verlauf er von rechtsradikalen Freikorps am 15. Januar 1919 ermordet wurde.

Als Sohn Wilhelm Liebknechts (1826 – 1900), einem der Gründerväter der deutschen Sozialdemokratie, kam Karl Liebknecht bereits in jungen Jahren mit der Arbeiterbewegung in Kontakt. Nach Abitur, Jura-Studium und zwischenzeitlicher Militärdienstzeit beim Berliner Garde-Pionier-Bataillon eröffnete er 1899 mit seinem Bruder Theodor eine Rechtsanwaltskanzlei, mit der er sich auf politische Prozesse fokussierte. Obwohl erst ein Jahr zuvor formal in die Partei eingetreten, wurde Liebknecht bereits 1901 sozialdemokratischer Stadtverordneter in Berlin. Im Juni 1908 zog er als Spitzenkandidat der SPD ins preußische Abgeordnetenhaus ein, und bei der Reichstagswahl 1912 eroberte er schließlich zusätzlich ein sozialdemokratisches Mandat im „Kaiserwahlkreis“ Potsdam-Spandau-Osthavelland – bis dato eine Hochburg der Deutschkonservativen.

Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei und der II. Internationale machte sich Karl Liebknecht vor 1914 vor allem als unermüdlicher Vorkämpfer der gerade erst im Entstehen begriffenen Arbeiterjugendbewegung einen Namen. Seit den 1880er Jahren waren in vielen europäischen Ländern – parallel zu Arbeiterparteien und Gewerkschaften – Vereine der Arbeiterjugend gegründet worden. In vielen Fällen vorerst ohne explizit politischen Anspruch ins Leben gerufen, sollten sie durch Selbstorganisation, Aufklärung und Bildung der unerträglichen sozialen Lage der Handwerkslehrlinge, dem oftmals brutalen militärischen Rekrutierungssystem und der religiösen Indoktrination der Jugend Abhilfe schaffen. Ausgehend von einzelnen Jugendorganisationen mit Modellcharakter – so etwa den belgischen „Jeune Garde Socialiste“ (Sozialistische Junge Garden) oder dem 1893 in Wien gegründeten „Verein jugendlicher Arbeiter“ – erfuhren diese Organisationen der Arbeiterjugend binnen der zwei Jahrzehnte von ca. 1890 bis 1910 eine rasante Ausbreitung. Nach mehreren glücklosen Anläufen gelang im August 1907 in Stuttgart (im Anschluss an den dort tagenden Kongress der II. Internationale) sogar die Gründung einer „Internationalen Verbindung sozialistischer Jugendorganisationen“, der Sozialistischen Jugendinternationale. Die 20 anwesenden Delegierten aus 13 Ländern wählten dort – nach einem ausführlichen Referat zum Thema Antimilitarismus – den Deutschen Karl Liebknecht zum Vorsitzenden ihres internationalen Verbindungsbüros.

Ohnehin spielte der Themenbereich Militarismus und Antimilitarismus für Liebknecht seit Anbeginn seiner politischen Laufbahn eine entscheidende Rolle. Schon als junger Anwalt hatte er misshandelte Militärdienstleistende verteidigt, und schon auf dem Bremer Parteitag der SPD im Jahre 1904 kämpfte er mit einem Antrag um die spezielle antimilitaristische Agitation der Jugend – eine Position, die in der Partei damals bei weitem keine Mehrheitsmeinung darstellte (selbst August Bebel sprach sich gegen Liebknechts Antrag aus, und sogar eine abgeschwächte Variante wurde nach Protest der Parteirechten nicht behandelt).1 Es war dieser Kontext, in dem Liebknechts Schrift Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung entstand.

Nach eigener Aussage im späteren Prozess gegen ihn schrieb Liebknecht die Broschüre von Anfang Oktober bis Ende November 1906 – meist nachts auf Zugreisen.2 Sie basierte auf einem Referat, das er am 30. September 1906 in Mannheim auf der ersten Generalversammlung des „Verbandes junger Arbeiter Deutschlands“ gehalten hatte. Bereits kurz nach der Veröffentlichung in einer Auflage von 5000 Exemplaren wurde im April 1907 wegen der Schrift bei der Reichsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Hochverrats gegen Karl Liebknecht eingeleitet. Nach einer dreitägigen Verhandlung im Oktober des gleichen Jahres wurde der Angeklagte zu eineinhalb Jahren Festungshaft im schlesischen Glatz verurteilt. Da Liebknecht den Prozess aber politisch geführt hatte, verbreitete die SPD den Verhandlungsbericht in Massenauflage – der Repressionsversuch der herrschenden Klasse fiel sogleich auf sie zurück! Und schon 1908 erschien in der Schweiz eine neue Auflage von Militarismus und Antimilitarismus, die fortan illegal über die Grenze nach Deutschland gebracht wurde. In der Folgezeit sollte sich Liebknechts Kampfschrift gegen das System des Militarismus zu einem echten Klassiker der Arbeiterbewegung entwickeln. Nachfolgend sollen einige Schlaglichter auf den Inhalt des Textes geworfen und exemplarisch auf seine Bedeutung für heute verwiesen werden.

Der Charakter des Militarismus

Zurecht weist Liebknecht darauf hin, dass der Militarismus „nichts spezifisch Kapitalistisches“ ist, dass er „vielmehr allen Klassengesellschaftsordnungen, von denen die kapitalistische die letzte ist, eigen und wesentlich“3 ist. Unter Rückgriff auf die materialistische Geschichtsauffassung von Karl Marx und Friedrich Engels zeigt Liebknecht die Bedeutung physischer Überlegenheit im Sinne besserer Waffentechnik und des Monopols an Zugang und vor allem Produktion von Waffen für die Herausbildung und den Machterhalt einer zahlenmäßig kleinen, aber zur Herrschaft über die Mehrheit befähigten herrschenden Klasse in der Geschichte auf. Schon in den antiken Heeren der Griechen und Römer, aber auch in den feudalen Ritterheeren des Mittelalters sei unterschiedliche Bewaffnung Ausdruck unterschiedlicher Klassenlage innerhalb der Truppen gewesen. Auch die „demokratisierten“ Volksheere der modernen bürgerlichen Epoche, etwa zur Zeit der napoleonischen Kriege, haben an den Grundaufgaben des Heeres kaum etwas geändert.

Im Kapitalismus – so Liebknecht – erfüllt die Armee „ebenso wie die Armee der anderen Klassengesellschaftsordnungen einen doppelten Zweck“4: Zum einen den Kampf gegen den „äußeren Feind“, fremde Staaten mit ihren Armeen und den ökonomisch-politischen Interessen ihrer jeweiligen herrschenden Klassen, und zum anderen den Kampf gegen den „inneren Feind“, die unterdrückte Klasse „zu Hause“ im eigenen Land. Die Arbeiterschaft aber muss wissen, dass „gegenüber den gemeinsamen Interessen des internationalen Proletariats alle nationalen Interessen zurücktreten und der internationalen Koalition des Ausbeutertums und der Knechtschaft die internationale Koalition der Ausgebeuteten, der Geknechteten gegenübergestellt werden muss“.5 In einer Zeit, in der die gleichen Politiker, die militärische Invasionen – etwa im Irak, in Afghanistan, Libyen oder Syrien – befürworten und die dortige Zivilbevölkerung bombardieren lassen, „zu Hause“ immer wieder Löhne und Renten kürzen, Sozialsysteme zerschlagen und einen sozialen Krieg gegen die Arbeiterklassen „ihrer“ Länder lostreten, wird sehr plastisch greifbar, was unter der „internationalen Koalition des Ausbeutertums“ gegen die Ausgebeuteten und Geknechteten weltweit zu verstehen ist.

Militarismus damals und heute

Insgesamt ist bemerkenswert, wie erstaunlich aktuell viele der von Liebknecht geschilderten Zustände und Probleme heute anmuten. Wenn er etwa den Irrsinn der in die Höhe schießenden Militärbudgets angreift, liegt die Parallele zu der seit geraumer Zeit hitzig geführten Debatte um das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, das die NATO-Staaten auf Rüstungsausgaben von mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts festlegen will, auf der Hand. Ähnlich wie es Liebknecht schildert, zerplatzen heute auch die Illusionen von Abrüstung und Truppenreduzierung im Kapitalismus. Erst im Mai berichteten Medien, dass im Moment so stark aufgerüstet wird wie seit den Zeiten des Kalten Krieges nicht mehr – alleine 2017 betrugen die weltweiten Rüstungsausgaben über 1,74 Billionen US-Dollar.6

Mit der neuen Situation nach dem Ende der Systemkonfrontation verändert sich auch die Rolle des deutschen Heeres, der Bundeswehr. Um ihre Wandlung von einer auf Landesverteidigung orientierten Wehrpflichtigenarmee zu einer kleineren, mobileren und für Auslandseinsätze schneller einsatzbereiten Berufsarmee vollziehen zu können, intensiviert die Bundeswehr seit Jahren ihre Werbekampagnen, die besonders auf Jugendliche ohne klare Berufsperspektive abzielen und den Militärdienst als spannendes Abenteuer präsentieren sollen. Im letzten Jahr gab die Bundeswehr für ihr „Jugendmarketing“ über 35 Millionen Euro aus7, Bundeswehr-Plakate sind mittlerweile in jeder Innenstadt zu sehen, selbst YouTube-Serien werden von der Armee ausgetüftelt. Auch hier bleiben Liebknechts Worte unverändert gültig: „Der Militarismus sucht aber auch die noch nicht oder nicht mehr der aktiven Armee angehörigen Personen in möglichstem Umfange möglichst dauernd und möglichst nachdrücklich zu beeinflussen.“8

Selbst im Inneren der Truppe scheint sich der Zustand von kaiserlichem Heer und Bundeswehr mehr zu ähneln als zu unterscheiden. Ausführlich schildert Liebknecht in seiner Schrift das traurige Phänomen der Misshandlungen und sadistischen Quälereien in der Armee – sowohl von Vorgesetzten gegenüber Untergebenen, als auch von Soldaten untereinander. „Die Militärmisshandlung entspringt dem innersten Wesen des kapitalistischen Militarismus“, so Liebknecht.9 Auch die Bundeswehr macht bis heute regelmäßig Schlagzeilen mit ans Licht gekommenen Grausamkeiten in Kasernen, so etwa der bundesweite Skandal um die Kampfsanitäter in Pfullendorf (Baden-Württemberg) Anfang 2017, bei denen sexuelle Nötigung und Bloßstellung neuer Anwärterinnen und Anwärter seitens der Ausbilder über Jahre auf der Tagesordnung standen10; oder der Fall „Gorch Fock“, bei dem mehrere Besatzungsmitglieder auf besagtem Marine-Segelschiff bei Unfällen starben und später zahlreiche Schikanen und sexuelle Missbräuche auf dem Übungsschiff aufgedeckt wurden.11

Zuletzt noch einige Worte zur Rolle der Armee als direktes Kampfinstrument gegen den „inneren Feind“, gegen Streiks, Proteste und Demonstrationen der Arbeiterbewegung, die in Militarismus und Antimilitarismus sehr detailliert geschildert wird. Wenn schon Liebknecht darauf verweist, dass in Deutschland die „scharf bewaffnete Polizei und die scharf bewaffnete Gendarmerie […] hier ganz die Funktionen [erfüllen], die anderwärts mehr dem Militär überlassen werden [...]“12, so gilt dies heute umso mehr im internationalen Maßstab. Einsätze der Armee gegen Streikende und politische Demonstrationen sind seltener geworden, weil die politische Akzeptanz von militärischen Einsätzen im Inneren durch den Druck einer starken Arbeiterbewegung eingeschränkt wurde. In der Folge setzen die Herrschenden weltweit zunehmend auf die paramilitärische Aufrüstung von Polizeikräften, die die traditionell dem Heer zufallende Aufgabe der Aufstandsbekämpfung übernehmen. So waren es am 16. August 2012 auch hochgerüstete Sondereinheiten der Polizei, die das Marikana-Massaker mit 34 Toten und knapp 80 Verletzten an streikenden Bergarbeitern in Südafrika begingen. Nichtsdestotrotz bleibt die Grundaussage aus Liebknechts Schrift auch über 100 Jahre später unvermindert richtig: Bewaffnete Formationen des bürgerlichen Staates (egal ob SoldatInnen oder paramilitärisch ausgerüstete PolizistInnen) dienen dazu, „mit ihrem hauenden Säbel und ihrer schießenden Flinte die unbotmäßigen Unternehmersklaven zu Paaren zu treiben“13, die Arbeiterbewegung niederzuhalten, und die Profite der Konzerne zu sichern.

Antimilitarismus als Kampfaufgabe der Arbeiterbewegung

Aus alledem konnte sich damals und kann sich heute nur ergeben: Die „Partei des Proletariats ist […] selbstverständlich und unbestritten vorbehaltlose Feindin, Feindin sans phrase, Feindin bis aufs Messer des inneren Militarismus, den mit Stumpf und Stiel auszurotten eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist.“14 Liebknecht liefert einen kurzen Abriss der Geschichte des Antimilitarismus in der Arbeiterbewegung, besonders bezogen auf die Debatten und Beschlüsse der I. und II. Internationale zu diesem Thema, der um einige Aspekte erweitert werden kann.

Wenn auch – wie Liebknecht richtigerweise schreibt – nicht im Kommunistischen Manifest, so haben Karl Marx und Friedrich Engels doch schon im Verlauf der Revolution von 1848/49 explizit auf die schädliche Rolle des Militarismus als Instrument der nationalen Spaltung hingewiesen. Anlässlich des Prager Pfingstaufstands vom Juni 1848, bei dem sich die tschechische Bevölkerung Böhmens gegen die Herrschaft Wiens auflehnte, woraufhin weite Teile der deutschen Presse – auch der pro-revolutionären – ein militärisches Vorgehen gegen die Aufständischen forderten, schrieben Marx und Engels in Nr. 42 der Neuen Rheinischen Zeitung vom 12. Juli 1848: „In demselben Augenblick, wo die Deutschen um die innere Freiheit mit ihren Regierungen ringen, sie unter dem Kommando derselben Regierungen einen Kreuzzug gegen die Freiheit Polens, Böhmens, Italiens unternehmen lassen, welche Tiefe der Kombination!“15 Die konterrevolutionäre Funktion des Militarismus in der Innenpolitik gut zusammenfassend, schrieb Marx genau 20 Jahre später in einem Bericht an den Generalrat der I. Internationale: „Stets auf dem Sprung, sich in die Haare zu fallen, sind die Militärregierungen stets einig, wenn es einen Kreuzzug gegen ihren gemeinschaftlichen Feind, die Arbeiterklasse, [zu führen] gilt.“16 Und noch in seinen letzten Lebensjahren machte Friedrich Engels unermüdlich auf „die mit den Rüstungen wachsende, immer näher rückende Gefahr eines Weltkriegs, der vier bis fünf Millionen Deutsche "auf die Strecke" zu legen droht“17 aufmerksam.

Später, schon nach dem Erscheinen von Militarismus und Antimilitarismus, waren es die KriegsgegnerInnen der so genannten Zimmerwalder Linken, die in Anbetracht von Weltkrieg und Zerfall der alten Internationale ihr Verständnis des Militarismus schärften. Die schon von Liebknecht kritisierte pazifistische Haltung der generellen Absage an jeden Krieg wurde durch den russischen Revolutionär W. I. Lenin in seinem Militärprogramm der proletarischen Revolution (1916) in Abgrenzung zu opportunistischen und zentristischen Strömungen auf den Satz zugespitzt: „Die Sozialisten können nicht gegen jeden Krieg sein, ohne aufzuhören, Sozialisten zu sein.“18 Die Aufgabe der Kräfte des revolutionären Marxismus besteht vielmehr in der Orientierung auf die schnellstmögliche Beendigung des gegenseitigen Tötens von in Uniformen gesteckten ArbeiterInnen an den Fronten und anschließend den konsequenten Kampf gegen diejenigen, die dieses Töten verursacht und befohlen haben: Die jeweiligen herrschenden Klassen und die sie repräsentierenden Generäle und Politiker. Die durch den Krieg entstandene politische Krisensituation muss von revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten also ausgenutzt werden, um „die Waffen nach innen zu wenden“, den Sturz der „eigenen“ kriegsführenden Bourgeoisie durchzusetzen und den Prozess der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft einzuleiten. Auch die ersten Kongresse der III. Internationale und die Internationale Linke Opposition Leo Trotzkis positionierten sich auf dieser Grundlage.

Einen hervorgehobenen Stellenwert räumt Liebknecht im zweiten Teil seiner Schrift der Auseinandersetzung mit verschiedenen Spielarten des Antimilitarismus, besonders des anarchistischen, ein. „An und für sich ist der Antimilitarismus nichts Proletarisch-Revolutionäres, sowenig wie der Militarismus etwas spezifisch Bürgerlich-Kapitalistisches ist“19, so Liebknecht. Wenn er die individualistische und den Militarismus als ein vom Kapitalismus losgelöstes Phänomen betrachtende Taktik der Anarchisten kritisiert, so enthält diese Kritik bedeutende Lehren für heute. Statt mit Brandanschlägen gegen Kasernen und Bundeswehrfahrzeuge vorzugehen, so geschehen zum Beispiel 2013 in Sachsen-Anhalt20, oder Soldatinnen und Soldaten moralisch zu verurteilen, müssen SozialistInnen – ganz auf der von Karl Liebknecht formulierten Linie – den Militarismus als einen Auswuchs der Klassengesellschaft begreifen und den Kampf gegen Aufrüstung, militaristische Indoktrination der Jugend und Normalisierung von imperialistischen Militäreinsätzen im Ausland in ihr allgemeines Programm einbetten. Unter Umständen kann dabei auch das Aufstellen von Forderungen explizit für Polizei- und Militärangehörige notwendig werden, nicht zuletzt deshalb weil, so Trotzki, „die Revolution [...] nur dann siegen [wird], wenn sie den Hauptteil des Heeres für sich gewonnen oder mindestens neutralisiert hat.“21 Sicher ist der Charakter von Polizei und Armee im Einzelnen je nach Land und Epoche stetiger Veränderung unterworfen (im Falle Deutschlands ist etwa der Wegfall der Wehrpflicht ein entscheidender Faktor), methodisch bleibt diese Herangehensweise aber für revolutionäre Marxistinnen und Marxisten unverzichtbar.

Über 110 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung ist Militarismus und Antimilitarismus ein Werk von ungebrochener Aktualität. In einer Welt der sich zuspitzenden zwischen-imperialistischen Spannungen, des Rüstungswahnsinns und der sich verschärfenden Legitimationskrise der Herrschenden, bleibt uns mit Liebknecht zu sagen: „Wir sind Antimilitaristen als Antikapitalisten.“22 Das Ende des militärischen Zwangssystems und der Kriege, in die einfache Frauen und Männer aus allen Ländern hineingetrieben werden, kann nur mit dem Ende der Herrschaft einer kleinen, profitgetriebenen Elite über die Masse der Weltbevölkerung erreicht werden. Der Kampf um weltweite sozialistische Demokratie steht auf der Tagesordnung – gehen wir ihn an, und nehmen wir auch Karl Liebknecht und seine Schriften als Inspiration dafür.

Daniel Kehl

Dortmund, Juli 2018.

Vgl. Die Jugend und der Kampf gegen den Militarismus (Diskussionsreden zum Antrag 105), in: Liebknecht, Karl: Gesammelte Reden und Schriften, Band 1, Berlin 1958, S. 80 – 84.↩

Vgl. Vorwort zum Band I, in: Liebknecht, Karl: Gesammelte Reden und Schriften, Band 1, Berlin 1958, S. *67.↩

S. 266.↩

S. 267.↩

S. 275.↩

ZEIT Online: Sipri-Bericht. Rüstungsausgaben steigen weltweit, 2. Mai 2018.↩

Trimborn, Marion: Rekrutierung. Bundeswehr stockt Ausgaben für Nachwuchswerbung auf 35,2 Millionen auf, in: Neue Osnabrücker Zeitung, 8. Juni 2018.↩

S. 301.↩

S. 317↩

Gebauer, Matthias: Bundeswehrskandal. Sadistische Rituale bei der Kampfsanitäter-Ausbildung, in: SPIEGEL Online, 27. Januar 2017.↩

Meyer, Simone: Übungsmast für Offiziersanwärter der Gorch Fock, in: WELT Online, 5. Mai 2011.↩

S. 346.↩

S. 329.↩

S. 444.↩

Marx, Karl; Engels, Friedrich: Die auswärtige deutsche Politik und die letzten Ereignisse zu Prag, in: Marx-Engels-Werke (MEW), Band 5, Berlin 1959, S. 202.↩

Marx, Karl: Vierter jährlicher Bericht des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation, in: MEW, Band 16, Berlin 1962, S. 321.↩

Engels, Friedrich: Was nun?, in: MEW, Band 22, Berlin 1963, S. 7.↩

Lenin, W. I.: Das Militärprogramm der proletarischen Revolution, in: Lenin-Werke, Band 23, Berlin 1957, S. 72.↩

S. 419.↩

Der Tagesspiegel Online: Millionenschaden. Brandanschlag auf Bundeswehr-Kaserne in Sachsen-Anhalt, 27. Juli 2013.↩

Trotzki, Leo: Wohin geht Frankreich?, Berlin 2013, S. 94.↩

S. 441.↩

Vorwort

Vor wenigen Wochen berichteten Die Grenzboten über ein Gespräch zwischen Bismarck und Professor Dr. Otto Kämmel aus dem Oktober 1892, in dem sich der „Heros des Jahrhunderts“ die Maske des Konstitutionalismus mit dem ihm eigenen Zynismus selbst vom Gesicht riss Bismarck äußerte unter anderem:

„In Rom war aqua et igne interdictus, wer sich außerhalb der Rechtsordnung stellte, im Mittelalter nannte man das ächten. Man müsste die Sozialdemokratie ähnlich behandeln, ihr die politischen Rechte, das Wahlrecht nehmen. Soweit würde ich gegangen sein. Die sozialdemokratische Frage ist eine militärische. Man behandelt jetzt die Sozialdemokratie außerordentlich leichtsinnig. Die Sozialdemokratie strebt jetzt – und mit Erfolg – danach, die Unteroffiziere zu gewinnen … In Hamburg … besteht jetzt schon ein guter Teil der Truppen aus Sozialdemokraten, denn die Leute dort haben das Recht, nur in die dortigen Bataillone einzutreten. Wie nun, wenn sich diese Truppen einmal weigern, auf ihre Väter und Brüder zu schießen, wie der Kaiser verlangt hat? Sollen wir dann die hannoverschen und mecklenburgischen Regimenter gegen Hamburg auf bieten? Dann haben wir dort etwas wie die Kommune in Paris. Der Kaiser war eingeschüchtert. Er sagte mir, er wolle nicht einmal „Kartätschenprinz“ heißen wie sein Großvater und nicht gleich an Anfange seiner Regierung „bis an die Knöchel im Blut waten“. Ich sagte ihm damals: „Ew. Majestät werden noch viel tiefer hinein müssen, wenn Sie jetzt zurückweichen!“

„Die sozialdemokratische Frage ist eine militärische.“ Das drückt das ganze Problem aus; das sagt mehr und greift viel tiefer als der von Massowsche Notschrei: „Der einzige Trost, den wir haben, sind die Bajonette und Kanonen unsrer Soldaten.“1 „Die sozialdemokratische Frage ist eine militärische.“ Das ist seit je der Grundton aller Scharfmachermelodien. Wem das die früheren Bismarck- und Puttkamerschen Indiskretionen, die Alexandrinerrede2, die Hamburger Nachrichten und der Vollblutjunker von Oldenburg-Januschau noch nicht beigebracht hatten, dem werden nach den Hohenlohe-Delbrückschen Enthüllungen, die um die Jahreswende ihre Bestätigung durch den Landgerichtsrat Kulemann gefunden haben, dem werden nach jenem lapidaren Wort Bismarcks die Augen aufgegangen sein.

Die sozialdemokratische Frage – soweit sie eine politische Frage ist – ist am letzten Ende eine militärische. Das sollte auch der Sozialdemokratie stets als Menetekel vor Augen schweben und als ein taktisches Prinzip ersten Grades gelten.

Der innere Gegner, die Sozialdemokratie, ist „gefährlicher als der äußere, weil er die Seele unsres Volkes vergiftet und uns die Waffen aus der Hand windet, ehe wir diese noch erheben“. So proklamierte die Kreuz-Zeitung am 21. Januar 1907 die Souveränität des Klasseninteresses über das nationale Interesse in einem Wahlkampf, der gerade „unter der wehenden Standarte des Nationalismus“ geführt wurde! Und dieser Wahlkampf stand unter dem Zeichen fortgesetzt gesteigerter Wahl- und Koalitionsrechtsbedrohung, unter dem Zeichen des „Bonaparteschen Degens“, mit dem Fürst Bülow in seinem Silvesterbrief3 um die Köpfe der deutschen Sozialdemokraten fuchtelte, um sie ins Bockshorn zu jagen; er stand unter dem Zeichen eines zur Siedehitze gesteigerten Klassenkampfs.4 Nur der Blinde und Taube kann leugnen, dass diese Zeichen und viele andre auf Sturm, ja auf Orkan deuten.

Damit hat das Problem der Bekämpfung des „inneren Militarismus“ aktuellste Bedeutung gewonnen.

Die Wahlen 1907 wurden aber auch geführt um die nationale Phrase, um die koloniale Phrase, um Chauvinismus und Imperialismus. Und sie haben gezeigt, wie beschämend gering trotz alledem die Widerstandskraft des deutschen Volks gegenüber den pseudopatriotischen Rattenfängereien jener verächtlichen Geschäftspatrioten ist. Sie haben gelehrt, welch grandiose Demagogie die Regierung, die herrschenden Klassen und die ganze heulende Meute des „Patriotismus“ zu entfalten vermögen, wenn es um ihre „heiligsten Güter“ geht. Sie waren für das Proletariat Wahlen der nützlichsten Klärung, Wahlen der Selbstbesinnung und der Belehrung über das soziale und politische Kräfteverhältnis, Wahlen der Erziehung, der Befreiung von der unglückseligen „Sieggewohntheit“, Wahlen des willkommenen Zwangs zur Vertiefung der proletarischen Bewegung und des Verständnisses für die Psychologie der Massen gegenüber nationalen Aktionen. Gewiss sind die Ursachen unsrer sogenannten Schlappe, die keine Schlappe war und über die die Sieger verblüffter waren als die Besiegten, gar mannigfaltige; kein Zweifel aber, dass gerade die militaristisch durchseuchten oder beeinflussten Teile des Proletariats, die freilich an sich schon dem Regierungsterrorismus am wehrlosesten ausgeliefert zu sein pflegen, zum Beispiel die Staatsarbeiter und Unterbeamten, der sozialdemokratischen Ausbreitung einen besonders festen Damm entgegengesetzt haben.

Auch das rückt die antimilitaristische Frage und die Frage der Jugendbewegung, der Jugenderziehung für die deutsche Arbeiterbewegung, energisch in den Vordergrund und sichert ihren Anspruch auf zunehmende Beachtung.

Die folgende Schrift ist die Ausarbeitung eines Referats, das der Verfasser am 30. September 1906 auf der 1. Generalversammlung des Verbandes junger Arbeiter Deutschlands in Mannheim hielt. Sie macht sich nicht anheischig, etwas wesentlich Neues zu bieten; sie soll nur eine Zusammenstellung bereits bekannten, meinethalben gemeinplätzlichen Materials sein. Sie beansprucht auch nicht den Titel erschöpfender Vollständigkeit. Der Verfasser hat sich nach Kräften bemüht, das meist in Zeitungen und Zeitschriften unendlich zerstreute und verzettelte Material aus aller Herren Länder zusammenzuschaffen; und dank vor allem der Hilfe unsres belgischen Genossen de Man ist es gelungen, wenigstens einen Überblick über die antimilitaristische und die Jugendbewegung der wichtigsten Länder zu gewinnen.

Wenn hier und da Irrtümer unterlaufen sein sollten, so mögen sie durch die Schwierigkeit der Stoffbewältigung, aber auch die vielfache Unzuverlässigkeit der Quellen entschuldigt werden, die sich nicht selten selbst in Widersprüchen bewegen.

Auf dem Gebiete des Militarismus ist gerade in unsren Tagen vieles in schnellem Fluss, und zum Beispiel im Punkte der französischen und englischen Militärreformen wird die Darstellung der folgenden Zeilen gewiss durch die Ereignisse gar bald überholt werden.

Noch mehr gilt das aber von dem Antimilitarismus und der proletarischen Jugendbewegung, diesen neuesten Erscheinungen im proletarischen Befreiungskampf, die sich allenthalben in rascher Entwicklung und trotz mancher Rückschläge in erfreulichem Aufschwung befinden. So ist erst nach Drucklegung dieser Schrift in Erfahrung gebracht worden, dass die finnischen sozialistischen Jugendvereine an 9. und 10. Dezember 1906 ihren ersten Kongress in Tammerfors abhielten, wo ein Verband jugendlicher Arbeiter Finnlands gegründet wurde, der sich der finnischen Arbeiterpartei anschließen wird und neben der Erziehung der jugendlichen Arbeiter zum Klassenbewusstsein auch den Kampf gegen den Militarismus in allen seinen Gestalten zur besonderen Aufgabe hat.

Man wird gegenüber der theoretischen Grundlegung unsrer Arbeit den Vorwurf allzu großer Kürze und ungenügender historischer Vertiefung zu erheben geneigt sein. Demgegenüber muss auf den aktuell politischen Zweck der Schrift verwiesen werden, den Zweck, den antimilitaristischen Gedanken zu fördern.

Mancher wird wiederum mit der Aufhäufung der zahlreichen oft anscheinend unerheblichen Einzelheiten besonders aus der Geschichte der Jugendbewegung und des Antimilitarismus unzufrieden sein. Diese Unzufriedenheit mag gerechtfertigt sein. Der Verfasser ging indessen von der Ansicht aus, dass erst durch die Einzelheiten, das Auf- und Abwogen der organisatorischen Entwicklung, das Werden und Wandeln der taktischen Grundsätze eine lebendige Anschauung und die erstrebte Nutzanwendung ermöglicht wird, zumal ja gerade bei der antimilitaristischen Agitation und Organisation die Hauptschwierigkeit im Detail liegt.

Berlin, den 11. Februar 1907

Dr. Karl Liebknecht

Erster Teil

Militarismus

Vgl. das Deutsche Wochenblatt Arendts, Mitte November 1896. Weiter Sozialdemokratische Partei-Correspondenz, II. Jahrg., Nr.4.. (Siehe Kapitel 2.5 Russland. Die Red.)↩

Gemeint ist die Ansprache Wilhelms II. au das Kaiser-Alexander-Garde-Grenadierregiment anlässlich der Übersiedlung des Regiments in eine neue Kaserne am 28. März 1901. Er sagte unter anderem: „Ihr seid … gewissermaßen die Leibwache des preußischen Königs und müsst bereit sein, Tag und Nacht euer Leben in die Schanze zu schlagen, euer Blut zu verspritzen für euren König! … Wenn es aber der Stadt einfallen sollte, sich jemals wieder gegen ihren Herrscher zu erheben, dann wird das Regiment mit dem Bajonett die Ungehörigkeit des Volkes gegen seinen König zurückweisen.“↩

Reichskanzler Fürst von Bülow richtete an den Vorsitzenden des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie, Generalleutnant von Lieben, zur Jahreswende 1906/1907 einen Brief, der eine zügellose Hetze gegen die Sozialdemokratie enthielt und die Reaktion im Hinblick auf die bevorstehende Reichstagswahl zum festen Zusammenschluss um die Regierung aufrief.↩

Abend des Stichwahltages (5. Februar 1907) wurden Truppen der Berliner Garnison mit scharfen Patronen versehen und zum Ausrücken bereitgehalten. Bekanntlich waren am 25. Juni 1905, dem vormaligen Stichwahltag, in Spandau die Pioniere bereits auf der Schönwalder Straße, um die über den Wahlausfall erregte Arbeiterschaft „zur Räson zu bringen“.↩

I. Allgemeines

1. Von Wesen und Bedeutung des Militarismus

Militarismus! Wenige Schlagworte werden in unsrer Zeit so häufig gebraucht, und kaum ein Schlagwort bezeichnet etwas so Verwickeltes, Vielgestaltiges, Vielseitiges, eine in ihrem Ursprunge und Wesen, ihren Mitteln und Wirkungen so interessante und bedeutsame Erscheinung, eine Erscheinung, die so tief in dem Wesen der Klassengesellschaftsordnungen gewurzelt ist und die dennoch auch innerhalb der gleichen Gesellschaftsordnung, je nach den besonderen natürlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen einzelner Staaten und Gebiete, so außerordentlich mannigfaltige Formen annehmen kann.

Der Militarismus ist eine der wichtigsten und energischsten Lebensäußerungen der meisten Gesellschaftsordnungen, weil in ihm der nationale, kulturelle und klassenmäßige Selbsterhaltungstrieb, dieser elementarste aller Triebe, am stärksten, konzentriertesten, ausschließlichsten zum Ausdruck kommt.

Eine Geschichte des Militarismus, im tiefsten Sinne durchgeführt, deckt das innerste Wesen der menschheitlichen Entwicklungsgeschichte, ihre Triebfedern überhaupt auf, und eine Sektion des kapitalistischen Militarismus bedeutet eine Offenlegung der verborgensten und feinsten Wurzelfasern des Kapitalismus. Die Geschichte des Militarismus ist gleichzeitig die Geschichte der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und überhaupt kulturellen Spannungsverhältnisse zwischen den Staaten und Nationen wie auch die Geschichte der Klassenkämpfe innerhalb der einzelnen staatlichen und nationalen Einheiten.

Natürlich kann hier keine Rede davon sein, auch nur den Versuch einer solchen Geschichte zu wagen. Indessen seien einige wenige allgemeine Gesichtspunkte angedeutet.

2. Entstehung und Grundlage der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse

Die entscheidende Stütze jedes gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisses ist in letzter Linie die Überlegenheit der physischen Kraft1, die als gesellschaftliche Erscheinung nicht in der Form größerer Körperstärke der einzelnen Individuen in die Erscheinung tritt, für die vielmehr, dem großen Durchschnitt entsprechend, zunächst einmal Mensch gleich Mensch ist und für die das rein zahlenmäßige Mehrheitsverhältnis entscheidet. Dieses Zahlenverhältnis entspricht nicht ohne Weiteres dem zahlenmäßigen Verhältnis derjenigen Personenkreise, die widersprechende Interessen besitzen, sondern es wird, da nicht ein jeder seine eignen wirklichen Interessen kennt, insbesondere nicht seine grundsätzlichen Interessen, da vor allem nicht jeder die Interessen seiner Klasse als seine eignen individuellen Interessen erkennt oder anerkennt, wesentlich durch das sich je nach der geistigen und sittlichen Entwicklungsstufe der einzelnen Klasse richtende extensive und intensive Maß des Klassenbewusstseins bestimmt. Diese geistige und sittliche Stufe wiederum. richtet sich je nach der wirtschaftlichen Lage der einzelnen Interessengruppen (Klassen), während sich die soziale und politische Lage mehr als Folge, freilich als eine auch sehr stark zurückwirkende Folge, als ein Ausdruck des Herrschaftsverhältnisses darstellt.

Auch unmittelbar wirkt die rein wirtschaftliche Überlegenheit mit zur Verschiebung und Verwirrung jenes Zahlenverhältnisses, da der wirtschaftliche Druck nicht nur die Höhe der geistigen und sittlichen Stufe und damit die Erkenntnis des Klasseninteresses beeinflusst, sondern auch eine Tendenz erzeugt, entgegen dem mehr oder weniger wohlverstandenen Klasseninteresse zu handeln. Dass auch die politische Maschinerie derjenigen Klasse, in deren Händen sie ist, weitere Machtmittel verleiht, um jenes Zahlenverhältnis zugunsten der herrschenden Interessengruppe zu „korrigieren“, lehren vier uns allen wohlbekannte Einrichtungen: Polizei, Justiz, Schule und, was auch hierher gerechnet werden muss, Kirche – Einrichtungen, die die politische Maschinerie, die Gesetzgebungsmaschinerie, schafft und als Gesetzanwendungs-, Verwaltungsmaschinerie ausnutzt. Die ersten beiden wirken hauptsächlich durch Drohung, Abschreckung und Gewalt, die Schule hauptsächlich durch möglichste Verstopfung aller Kanäle, durch die das Klassenbewusstsein in Hirn und Herz strömen könnte, die Kirche aber in wirksamster Weise durch Anlegung von Scheuklappen, durch Erweckung der Begierde nach dem vorgegaukelten himmlischen Honig und durch die Angst vor der höllischen Folterkammer.

Aber auch das so gewonnene Zahlenverhältnis entscheidet nicht schlechthin über das Herrschaftsverhältnis. Der bewaffnete Mensch vervielfältigt seine physische Kraft durch die Waffe. In welchem Maße sich diese Vervielfältigung vollzieht, hängt ab von der Entwicklung der Waffentechnik einschließlich Fortifikation und Strategie, deren Gestaltung im Wesentlichen Folgeerscheinung der Waffentechnik ist. Die intellektuelle und wirtschaftliche Überlegenheit einer Interessengruppe über die andre setzt sich durch die Bewaffnung oder die bessere Bewaffnung der überlegenen Klasse geradezu in physische Überlegenheit um und schafft damit die Möglichkeit der vollständigen Beherrschung einer klassenbewussten Mehrheit durch eine klassenbewusste Minderheit.

Wenn auch die Klassenscheidung durch die wirtschaftliche Lage bestimmt ist, so wird danach doch das politische Machtverhältnis der Klassen nur in erster Linie durch die wirtschaftliche Lage der Einzelnen geregelt, in zweiter Linie aber durch zahlreiche geistige, moralische und physische Machtmittel, die wiederum durch die wirtschaftliche Klassenlage der wirtschaftlich herrschenden Klasse in die Hand gespielt sind. Den Bestand der Klassen vermögen alle diese Machtmittel nicht zu beeinflussen, da dieser Bestand durch eine von ihnen unabhängige Situation gegeben wird, die mit Naturnotwendigkeit gewisse Klassen, die selbst eine Mehrheit darstellen können, in wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber andern Klassen, die eine Meine Minderheit sein können, zwingen und darin halten, ohne dass daran der Klassenkampf oder ein politisches Machtmittel etwas ändern könnte.2 Der Klassenkampf kann also nur sein ein Kampf zur Förderung des Klassenbewusstseins einschließlich der revolutionären Tat- und Opferbereitschaft im Interesse der Klasse unter den Klassengenossen und zur Gewinnung derjenigen Machtmittel, die für die Erzeugung oder Unterdrückung des Klassenbewusstseins von Wichtigkeit sind, sowie derjenigen körperlichen und geistigen Machtmittel, deren Besitz eine Vervielfältigung der physischen Kraft bedeutet.

Aus alledem folgt, welch wichtige Rolle in den gesellschaftlichen Kämpfen die Waffentechnik spielt. Von ihr hängt es ab, ob, wenn eine wirtschaftliche Notwendigkeit dazu nicht oder nicht mehr besteht, eine Minderheit durch militärische Aktion, die „konzentrierteste politische Aktion“, in der Lage bleibt, über eine Mehrheit gegen deren Willen zu herrschen – wenigstens eine gewisse Spanne Zeit hindurch. Abgesehen von der Klassenscheidung ist die Entwicklung der Herrschaftsverhältnisse denn auch tatsächlich überall eng mit der Entwicklung der Waffentechnik verknüpft. Solange sich im Wesentlichen ein jeder – auch der wirtschaftlich Schlechtestgestellte – unter im Wesentlichen gleichen Schwierigkeiten im Wesentlichen gleichwertige Waffen schaffen kann, wird das Majoritätsprinzip, die Demokratie, die regelmäßige politische Form der Gesellschaft sein. Das müsste selbst bei wirtschaftlicher Klassenscheidung zutreffen, sofern eben nur auch jene Voraussetzung zuträfe. Der natürliche Entwicklungsprozess ist freilich, dass die Klassenscheidung, die ja die Folge der wirtschaftlich-technischen Entwicklung ist, parallel der Ausbildung der Waffentechnik (einschließlich Fortifikation und Strategie) läuft; dass dadurch die Herstellung der Waffen mehr und mehr zu einer speziellen Berufsfertigkeit wird; dass ferner, da Klassenherrschaft in der Regel gleich wirtschaftlicher Überlegenheit einer Klasse über die andere ist und die Verbesserung der Waffentechnik zu einer sich fortgesetzt steigernden Erschwerung und Verteuerung der Waffenerzeugung3 führt, diese Waffenerzeugung allmählich zu einem Monopol der wirtschaftlich herrschenden Klasse wird, womit jener physische Grund für die Demokratie beseitigt ist. Dann aber heißt es: Sei im Besitze, und du bist im Recht. Auch bei Verlust der wirtschaftlichen Überlegenheit kann sich die einmal im Besitz der politischen Machtmittel befindliche Klasse mindestens zeitweilig in der politischen Herrschaft halten.

Dass hiernach nicht nur die Form und Art der politischen Herrschaftsverhältnisse durch die Waffentechnik mitbedingt ist, sondern auch Form und Art der jeweiligen Klassenkämpfe, bedarf an dieser Stelle keiner näheren Ausführung.

Es genügt aber nicht bereits, dass alle Bürger gleich bewaffnet sind und ihre Waffen bei sich führen, um eine Herrschaft der Demokratie auf die Dauer zu sichern; denn die bloße gleiche Verteilung der Waffen schließt, wie die Vorgänge in der Schweiz4 gezeigt haben, nicht aus, dass diese Verteilung von der Majorität, die im Begriff ist, Minorität zu werden, oder selbst von einer besser, schlagfertiger organisierten Minorität beseitigt wird. Die gleichmäßige Bewaffnung der gesamten Bevölkerung kann eben nur dann eine dauernde und unentziehbare sein, wenn die Waffenerzeugung selbst Allgemeingut ist.

Die demokratisierende Rolle, die die Waffentechnik spielen kann, hat Bulwer in einem seiner weniger bekannten Werke, der merkwürdigen Utopie The Coming Race (Die künftige Rasse, Die Zukunftsgesellschaft), in geistreicher Weise ausgemalt. Er setzt in diesem Werke eine solch hohe Entwicklung der Technik voraus, dass ein jeder Bürger durch einen kleinen, mit einer geheimnisvollen, der Elektrizität ähnlichen Kraft geladenen, leicht zu beschaffenden Stab in der Lage ist, jeden Augenblick die vernichtendsten Wirkungen zu erzeugen. Und in der Tat können wir damit rechnen, dass, wenn auch in einer fernen Zukunft, die Technik, die leichte Beherrschung der gewaltigsten Naturkräfte durch den Menschen, eine Stufe erreichen wird, die eine Anwendung der Mordtechnik überhaupt unmöglich macht, weil sie Selbstvernichtung des Menschengeschlechts bedeuten würde, und die die Ausnützung der technischen Fortschritte aus einer gewissermaßen plutokratischen wiederum in eine gewissermaßen demokratische, allgemein menschliche Möglichkeit wandelt.

3. Einiges aus der Geschichte des Militarismus

In den niedersten Kulturen, die keinerlei Klassenscheidung kennen, dient die Waffe in der Regel gleichzeitig als Werkzeug. Sie ist Mittel zum Nahrungserwerb (zur Jagd, zum Wurzelgraben usw.) ebenso wie Mittel zum Schutz gegen wilde Tiere, zur Abwehr feindlicher Stämme und zum Angriff gegen sie. Sie trägt so primitiven Charakter, dass ein jeder sie sich jederzeit leicht selbst verschaffen kann (Steine und Stöcke, Speer mit Steinspitze, Bogen usw.). Das gilt auch von den Schutzwehren. Da es, abgesehen von der ursprünglichsten aller Arbeitsteilungen, derjenigen zwischen Mann und Frau, noch keine nennenswerte Arbeitsteilung gibt und alle Glieder des Gemeinwesens wenigstens innerhalb des männlichen oder weiblichen Geschlechts nahezu die gleiche gesellschaftliche Funktion haben, da es also noch keine wirtschaftlichen oder politischen Herrschaftsverhältnisse gibt, so kann die Waffe innerhalb des Gemeinwesens nicht eine Stütze solcher Herrschaftsverhältnisse sein. Sie könnte aber eine solche Stütze selbst dann nicht sein, wenn es Herrschaftsverhältnisse gäbe. Bei der primitiven Waffentechnik sind nur demokratische Herrschaftsverhältnisse möglich.

Wenn in dieser niedersten Kultur die Waffe innerhalb der Gemeinschaft höchstens zur Austragung individueller Konflikte dienen kann, so ändert sich das nach Eintritt der Klassenscheidung und der höheren Ausbildung der Waffentechnik.