6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

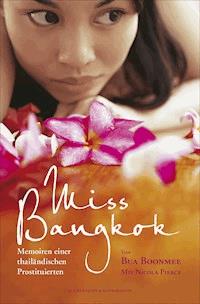

In Miss Bangkok - Memoiren einer thailändischen Prostituierten erzählt Bua Boonmee offen ihre Erlebnisse als Prostituierte in den Straßen von Patpong, dem Zentrum der thailändischen Sexindustrie: Sie wächst unter ärmlichen Verhältnissen im ländlichen Khorat auf und zieht nach der gescheiterten Ehe ihrer Eltern als junges Mädchen in die schillernde Großstadt Bangkok, um dort einen Neuanfang zu wagen. Bua heiratet und gerät schon bald in einen Strudel von Armut und häuslicher Gewalt, was sie letzten Endes in die Welt der Bierbars und Gogo-Tanzclubs von Bangkoks verruchtem Rotlichtviertel Patpong treibt. Sie wird zur Prostituierten und muss sich den Gelüsten der westlichen Männer, der Farangs, beugen, um ihre Familie zu ernähren. Die Geschichte von Bua Boonmee ist die einer mutigen Frau, die sich trotz aller Schicksalsschläge und Demütigungen durchs wilde Leben Bangkoks kämpft - ein bewegendes und aufrüttelndes Porträt eines thailändischen Bargirls, aufgeschrieben von der irischen Autorin Nicola Pierce.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Bua Boonmee Mit Nicola Pierce

MISS BANGKOK

Memoiren einer thailändischen Prostituierten

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Zur Wahrung der Privatsphäre haben einige Personen in diesem Buch Pseudonyme erhalten. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.

Pornchai Sereemongkonpol

Dieses Buch ist meinen Kindern gewidmet

Prolog

Manchmal komme ich mir vor wie eine Schildkröte über einem heißen Kohlegrill. Ich sterbe ganz langsam und qualvoll. Egal was ich tue, wie sehr ich auch versuche zu fliehen, es geht nicht. Hilflos muss ich mich meinem Schicksal ergeben.

Ich frage mich, ob ich unter einem schlechten Stern geboren bin. Soll das wirklich meine Bestimmung sein? Ich bete zu Buddha, dass es nicht so ist. Offenbar führe ich das Leben eines Mädchens vom Lande, das seine Zeit damit verbracht hat, vor einem Tiger zu fliehen, um letztendlich von einem Krokodil gefressen zu werden. Dies ist eine Geschichte, die immer schlimmer wird und bei der kein Happy End in Sicht ist.

Ich muss zugeben: Ich bin eine Prostituierte, obwohl Farangs Frauen wie mich lieber als Bargirls bezeichnen. Ich denke, dieser Begriff klingt in ihren Ohren nicht so verrucht. Aber für eine Frau wie mich ist es letztlich das Gleiche. Mein Job bedeutet mir nichts mehr. Ich habe schon lange die Hoffnung aufgegeben, jemals glücklich zu sein. Ich bin da, um die Lust anderer zu befriedigen. Man könnte sagen, die einzige Sicherheit in meinem Leben ist Unsicherheit. Ich weiß nicht einmal, wie viele Männer mich gekauft haben, das ist auch unwichtig. Ich möchte mich lieber nicht an sie erinnern müssen.

In Thailand sprechen wir eigentlich nicht über diese privaten Dinge. Es ist nicht üblich, über etwas zu reden, das man besser vergessen sollte. Außerdem ist es nichts, worüber sich eine Frau meiner gesellschaftlichen Stellung Gedanken machen müsste. Das einzig Wichtige für mich sind die Baht, die man mir zahlt. Ich vermute zwar, dass es anderen auf der Welt schlechter geht als mir, bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich so ist. Ich weiß sowieso nicht viel.

Man kann mich für 2000 Baht kaufen. Im Gegenzug tue ich fast alles, was von mir verlangt wird. Allerdings küsse ich keine Kunden – manche Dinge sind einfach zu intim, als dass man sie mit einem Fremden tun würde. Küssen ist was für Ehefrauen oder Freundinnen, Sex ist was für Bargirls wie mich.

Kapitel 1

Khorat

Wer mich zum ersten Mal sieht, wird sich wahrscheinlich wundern, dass ich nicht so aussehe wie die anderen Thaifrauen. Mein Gesicht ist rund wie ein Vollmond am Nachthimmel. Das habe ich von meinem Vater geerbt, der in der zweitgrößten Provinz Isaans, Ubon Ratchathani, geboren wurde. Ubon Ratchathani, das im Nordwesten von Thailand an Laos und Kambodscha grenzt, war im Vietnamkrieg ein Militärstützpunkt der Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür war, dass mein Vater schon in seiner Jugend Soldat wurde. Als ich auf die Welt kam, war er bereits Stabsfeldwebel und zuständig für die Einweisung neuer Rekruten.

Mein Vater war ein stürmischer junger Mann − das behauptete er jedenfalls später von sich selbst. Als ich ein kleines Mädchen war, setzte er mich immer auf einen Krae (ein kleiner Tisch aus Bambus) und erzählte mir, wie er in der Provinz Nakhon Ratchasima, besser bekannt als Khorat, gelandet war. Dort hatte er sich von einem hübschen jungen Mädchen verzaubern lassen, das an einem Marktstand in der Stadt arbeitete.

Ich besitze ein Schwarzweißfoto von diesem Mädchen, meiner Mutter. Es wurde aufgenommen, kurz nachdem die beiden sich kennengelernt hatten. Ihr längliches Gesicht wird von ihrem glänzenden schwarzen Haar umrahmt, das sorgfältig zu einem Mittelscheitel gekämmt und oben zu einem perfekten Dutt gebunden ist. Sie trägt ein ärmelloses Kleid mit Pünktchenmuster und V-Ausschnitt, und sie lächelt den Fotografen herzlich an – so wie es nur Verliebte tun. Später erzählte sie mir von all den Männern, die mit ihr geflirtet hatten. Sie war immer sehr stolz auf ihr Äußeres. Weil sie aus einer armen Bauernfamilie kam, musste sie nach der dritten Klasse die Schule abbrechen. Ihre Eltern wollten nicht einsehen, dass sie weiterhin zur Schule ging, da sie doch sowieso nur mit einem Mann verheiratet werden und ihr Leben lang von ihm abhängig sein würde.

Ich weiß nicht, in welchem Jahr meine Eltern sich kennengelernt oder wann sie geheiratet haben. Solche Details haben mich nie interessiert. Ich weiß nur, dass mein Bruder Nop 1973, ich 1974 und meine Schwester Nang 1975 geboren wurden. Angeblich wohnte unsere Familie während meiner ersten beiden Lebensjahre zur Miete in einem kleinen Haus, an das ich mich später überhaupt nicht erinnern konnte. Ich weiß nur noch, dass Mae – wie ich meine Mutter nannte – irgendwann, als wir einmal dort zu Besuch waren, mit mir durch die Zimmer ging. Sie bemühte sich vergeblich, in mir die Erinnerung an mein Kinderzimmer wachzurufen, in dem mein Bruder und ich zusammen gespielt und wir uns auch mal geprügelt haben sollten. »Erinnerst du dich nicht mehr an das Zimmer, in dem du als Baby in einer Hängematte geschlafen hast?«, fragte sie. Sie deutete auf einen Tamarindenbaum im Garten, an dem ich mich bei meinen ersten Gehversuchen angeblich immer festgehalten hatte. Ich sah den Baum aber nur gelangweilt an. Für mich war es das Haus eines Fremden, einfach eingerichtet, mit zwei Stockwerken und einem Holzzaun drum herum. »Nein, Mae, ich erinnere mich absolut nicht«, musste ich sie leider ein wenig enttäuschen.

Als die Kinder da waren, konnten unsere Eltern die Miete für das Haus nicht mehr zahlen, und so zogen wir in eine zweistöckige Unterkunft in einer Reihenhaussiedlung um. Sie gehörte zum Militärstützpunkt, auf dem mein Vater arbeitete. Dort wohnten auch andere Soldaten und deren Familien. Ich glaube, Mae hat das kleine Haus sehr vermisst, obwohl sie das nie zugab. Für sie bedeutete es mehr als nur das erste Haus, in dem sie nach ihrer Heirat gewohnt hatte. Es erinnerte sie an die Zeit, als sie und Por, mein Vater, ein junges verliebtes Ehepaar waren, das sich auf die gemeinsame Zukunft freute. Jedenfalls möchte ich das gern glauben, wenn ich bedenke, wie sich die Zukunft später entwickeln sollte.

Die Reihenhäuser, zu denen mein neues Zuhause gehörte, wurden von der thailändischen Regierung für das Militär zur Verfügung gestellt. Demzufolge sahen sie alle gleich aus. Rund um den Stützpunkt waren Hunderte von Häusern in kleinen Reihen gebaut worden. Jede Reihe bestand aus zehn Gebäuden für zehn Familien, und eines sah aus wie das andere. Im Erdgeschoss gab es eine kleine Küche und ein Badezimmer im hinteren Bereich sowie ein Schlaf- und Wohnraum gleich hinter der Eingangstür. Im Obergeschoss befanden sich ein weiteres kleines Schlafzimmer und ein Raum fürs Meditieren und Beten.

Mein Vater war der Einzige, der diesen Raum nutzte, und das auch nur während der Wan phra, der »heiligen Tage«. Darin stand ein kleiner Altar mit einer Buddhastatue und links und rechts davon je eine Blumenvase. Ich habe heute noch den starken Geruch der Räucherstäbchen in der Nase, die mein Vater zu Ehren Buddhas anzündete. Der Rauch verteilte sich im ganzen Raum, während Por vor Buddha kniend in einer mir unbekannten Sprache sang. Oftmals robbte ich auf den Knien in den Raum und hockte mich schweigend hinter meinen Vater, in einer Position, die wir Wai nennen – den Kopf gesenkt und die Handflächen vor dem Körper aneinandergelegt. Ich betete und hoffte, dass Buddhas Güte mich beschützen würde. Wie ich mich erinnere, herrschte in dem Raum eine unglaubliche Ruhe.

Obwohl wir arm waren, hatten meine Geschwister und ich keine unglückliche Kindheit. Wir wuchsen inmitten von Panzern und Militärflugzeugen auf, die uns Kinder nicht interessierten. Trotzdem kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich den Flugzeugen jeden Morgen beim Start zusah. Auf dem Stützpunkt kannte jeder jeden. Auch die Frauen und Kinder kannten sich, und man könnte sogar behaupten, dass sich nicht mal mehr die Hunde beschnuppern mussten. Woran ich mich heute besonders gut erinnere − vielleicht sogar mehr als an alles andere −, das ist die rotbraune Farbe des Bodens. Wenn man mit dem Fahrrad schnell durch die Gegend fuhr, wurde der Staub hochgewirbelt und färbte die Socken rot. Der Erdboden bildete einen starken Kontrast zu den grünen Laubbäumen und dem tiefblauen Himmel.

Auf dem Militärgelände gab es viele Bäume und große Flächen mit Bermudagras. Die Sommer waren immer extrem heiß, und ich erinnere mich, dass die Bäume Schutz vor der Sonne spendeten. Etwas weiter weg befand sich eine große weiße Mauer, die das Gelände umgab und uns vom Rest der Welt abschottete. Heute bin ich selbst Mutter und weiß sehr wohl, wie ideal diese Umgebung für Kinder war. Sie konnten nicht ausbüchsen, und immer war ein Elternteil in Rufnähe. Das Armeegelände war unsere Welt. Ich verspürte nie das Bedürfnis, herausfinden zu wollen, was sich hinter der weißen Mauer befand. Vermutlich war ich kein abenteuerlustiges Kind, weil ich mich nicht traute, meine Welt zu verlassen. War dies vielleicht mein erster Fehler? Das große Ganze auszublenden und mit dem zufrieden zu sein, was ich vor mir hatte?

Besonders gut kann ich mich daran erinnern, wie meine Mutter mich für meinen ersten Schultag zurechtmachte. Ich saß auf ihrem Schoß, während sie mir Zöpfe flocht.

Ich liebte meine Mutter. Aber wenn ich sagen müsste, wer von beiden Elternteilen mir in meiner Kindheit näher stand, würde ich meinen Vater nennen. Por nahm mich mit, wenn er mit dem Fahrrad zum Markt fuhr oder wenn er fischen ging. Dann schlichen wir uns immer mit einer selbst gebauten Angel aus Bambus, an deren Haken sich ein Wurm wand, in eines der Reisfelder. Manchmal steckte mein Vater den Bambusstock in den Boden und ging dann weg. Erst eine halbe Stunde später sahen wir nach, ob etwas an der Angel war. Ich hoffte, dass in der Zeit ein dicker Fisch angebissen hatte, aber meistens war es nur ein kleiner Aal oder ein Schlangenkopf − immerhin besser als nichts. Mein Vater zuckte leicht enttäuscht mit den Schultern, wenn er die Beute aus dem Wasser zog. Trotzdem sah er dabei zufrieden aus, immerhin hatte er wenigstens irgendwas, das er meiner Mutter mitbringen konnte.

Einen weiteren Höhepunkt, wenn man das so nennen kann, stellte ein Fest dar, das jeden Winter vom Roten Kreuz organisiert wurde. Dorthin gingen wir immer mit der ganzen Familie. Ich hielt Pors Hand, mein Bruder saß auf seinen Schultern, und Mae hatte meine kleine Schwester angefasst. Auf dem Fest kam ich aus dem Staunen kaum heraus, weil es dort so viele verschiedene Spielsachen zu kaufen gab. Heute denke ich, dass es nur ein paar provisorisch zusammengezimmerte Buden waren, die billiges Spielzeug verkauften, aber mein Bruder und ich fanden das alles aufregend und waren sprachlos. Einmal verliebte ich mich in eine blonde Puppe und zog Por zum Verkaufsstand, um sie ihm zu zeigen. Normalerweise bat ich meine Eltern nie um etwas, aber dieses eine Mal flehte ich meinen Vater förmlich an, mir die Puppe zu kaufen. Er schüttelte jedoch den Kopf und sagte: »Ich kann sie dir nicht kaufen. Wenn ich dir was gebe, muss ich deinen Geschwistern auch was geben, sonst wäre es ungerecht. Ich kann aber nicht jedem von euch ein Spielzeug kaufen.« Damals wurde mir klar, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Deshalb erinnere ich mich noch so genau an diesen Tag. Als ich sah, wie andere Kinder mit ihren neuen Spielzeugen das Fest verließen, wurde ich neidisch – wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben.

Por hatte mich nicht angelogen. Unsere Eltern kauften uns nie Spielzeug. Meine Schwester und ich sammelten Blätter und Zweige für unser selbst gebasteltes Kai-kong-Spiel, mit dem wir Einkaufsladen spielten. Mein Vater war immer ein ehrlicher Mann. Er wollte, dass wir später etwas aus unserem Leben machten. Leider verdiente er bei der Armee nicht viel − etwa 580 Baht im Monat −, weshalb für Spielzeug einfach kein Geld übrig blieb. Es reichte nicht mal aus, um eine fünfköpfige Familie zu versorgen. Heute verstehe ich, warum die Regierung den Armeeangehörigen freie Unterkünfte zur Verfügung stellt.

Das Neujahrsfest, das auf einer Wiese auf dem Stützpunkt gefeiert wurde, war der einzige Anlass, bei dem wir Geschenke bekamen. Alle Kinder stellten sich in einer Reihe auf, dann überreichten die hohen Offiziere jedem ein Spielzeug. Mir wird heute noch warm ums Herz, wenn ich an den Moment denke, als ich eine kleine Puppe und eine Schachtel Kekse geschenkt bekam. Heute mag das vielleicht nicht sehr aufregend klingen, aber schließlich waren wir arm und freuten uns riesig auf diese seltenen schönen Momente.

Por wollte eigentlich meistens seine Ruhe haben, aber leider gab es in der Nachbarschaft immer recht viel Trubel. Aus diesem Grund wollte er nicht, dass wir mit den Nachbarskindern spielten. Wenn ein Kind ein anderes schlug, gingen manchmal auch die Eltern beider Seiten aufeinander los und stritten sich. Obwohl Thais wegen des Gesichtsverlusts generell jegliche Konfrontation vermeiden, ist es für sie doch Pflicht, ihre Familie zu verteidigen – egal, worum es geht. In Thailand wird sehr darauf geachtet, das Gesicht zu wahren, was Fremde oftmals nicht wissen. Einfach ausgedrückt heißt es, dass Thais versuchen, sich so zu verhalten, dass andere sie respektieren können. Aber das Gesicht zu wahren ist alles andere als leicht. Thais tolerieren zum Beispiel schlechten Service im Restaurant, weil sie das Gesicht verlieren könnten, wenn sie sich beschweren. Und das würde nicht nur für sie selbst, sondern auch für den Kellner gelten. Obwohl es für die Familien auf dem Militärgelände in Khorat extrem wichtig war, ihr Gesicht zu wahren, stürzten sie sich dennoch regelmäßig in diese kleinen Auseinandersetzungen.

Heute wundere ich mich darüber, wie ähnlich die Lebensweisen unserer Nachbarn und meiner Familie waren. Wir Kinder wurden mit einem Bus zur Schule gefahren, den die Armee stellte. Unsere Väter gingen morgens zur Arbeit, kamen irgendwann abends zurück und trafen sich vor den Häusern, wo sie zwischen den Bäumen auf Bambusbänken saßen und tranken. Die Ehefrauen gaben sich aus Langeweile der Spielsucht hin und stritten sich mit ihren Männern, weil diese nicht genug Geld mit nach Hause brachten. Für die Erwachsenen war es ein deprimierendes Leben, aber wir Kinder erkannten das erst, als wir viel älter waren.

Man könnte meine Eltern als konservativ bezeichnen. Meine Mutter war sehr streng mit uns Kindern und schrie uns häufig an. Sie ließ mich nie mit meinen Freundinnen in die Stadt fahren, weil sie das für reine Zeitverschwendung hielt, da ich sowieso kein Geld hatte, um mir etwas zu kaufen. Dass ich ständig an die schlimme finanzielle Lage meines Vaters erinnert wurde, vor allem in der Schule, hasste ich in meiner Kindheit besonders. Ich kann mich noch sehr gut an einen bestimmten Vorfall erinnern, bei dem ich mir mehr als alles andere gewünscht hätte, jemand anderes zu sein. Einer meiner Lehrer gab uns die Hausaufgabe auf, Rasseln aus Kokosnüssen zu basteln. Wir sollten unsere Instrumente möglichst bunt anmalen und verzieren, wofür es Noten geben würde. Also mussten wir uns besonders viel Mühe geben.

Als ich an jenem Abend mit den Kokosnüssen nach Hause gekommen war, bohrte ich zunächst ein Loch hinein und füllte sie mit kleinen Kieselsteinen, dann steckte ich in die Löcher jeweils einen Holzstab. Wenn ich sie schüttelte, hörten sie sich wie richtige Rasseln an. Nachdem ich sie ein wenig ausprobiert hatte, war ich bereit für den nächsten Schritt – das Anmalen. Allerdings gab es in unserem Haushalt nichts, womit ich meine Instrumente verzieren konnte. Daher bat ich Mae um Geld für Farben. Sie sagte Nein. Daraufhin ging ich zu Por, aber auch er gab mir nichts. Er erklärte mir stattdessen, dass wir uns solche Dinge nicht leisten könnten. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Rasseln so abzugeben, wie sie waren. Verzweifelt versuchte ich noch, die Kokosnusshaare mit der Küchenschere zu trimmen, aber damit konnte ich auch nichts mehr ausrichten. Es blieben ganz offensichtlich bloß Kokosnüsse mit zwei Holzstäben.

Am nächsten Tag nahm ich sie mit zur Schule und erfand dem Lehrer gegenüber irgendwelche Ausreden, warum die Rasseln nicht angemalt waren. Er schimpfte nicht, sondern versicherte mir, dass er meine Situation völlig verstehen könne, alle anderen armen Schüler hätten ebenfalls keine Farben für die Instrumente kaufen können. Er erklärte aber auch, dass er mir leider keine gute Note geben könne, da ich meine Aufgabe nicht vollständig erledigt habe.

Ich will damit nicht sagen, dass diese Erfahrung mein Schicksal besiegelt habe, aber meine Reaktion darauf war, mich einfach geschlagen zu geben. Sogar heute denke ich hin und wieder an diesen Vorfall zurück und daran, wie er mich geprägt hat. Ich akzeptierte die Entscheidung des Lehrers und beschloss, dass es für mich in Zukunft keinen Sinn mehr machte, mich anzustrengen, weil ich an meiner Situation ja doch nichts ändern konnte. Armut war ein ständiges Thema während meiner Schulzeit. Ich bat meine Eltern nie wieder um Hilfe oder Geld für die Erledigung einer Hausaufgabe. Stattdessen erklärte ich dem Lehrer, die Aufgabe sei für mich zu schwierig gewesen.

Diese Vorfälle hinterließen eine tiefe Narbe in mir. Später schwor ich mir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun würde, damit meinen Kindern solche Situationen erspart blieben, wenn ich jemals selbst Mutter wäre – egal, wie ich an das Geld kommen würde.

Mit 17 fand ich heraus, dass mein Vater meine Mutter betrog. Ich bezweifle nicht, dass Mae wusste, dass das seit Jahren so ging, aber sie beschwerte sich nie. So gehen Thais eben mit ihren Problemen um. Wir vermeiden die Konfrontation und weigern uns – mit aller Freundlichkeit natürlich –, Themen anzusprechen, die uns bedrücken.

An Zahltagen besuchten die Männer meistens einen Nachtclub im Stadtzentrum, wo sie heimlich mit anderen Frauen flirteten. Vielleicht lag es an den Uniformen oder daran, dass sie in einer ausgelassenen Männerrunde ohne Ehefrauen tranken. Was immer auch der Grund war, es gab dabei immer viele außereheliche Affären, worüber natürlich kein Wort gewechselt wurde. Jeder hielt dicht und schützte den anderen vor dessen verärgerter Ehefrau, indem er ihm ein Alibi verschaffte oder sich sonstige Ausreden einfallen ließ.

Mae muss das nach einigen Ehejahren erkannt haben. Irgendwann fing sie an, sich ihr eigenes Vergnügen zu suchen, allerdings anders als mein Vater. Die Frauen auf dem Stützpunkt trafen sich regelmäßig in einem der Häuser, während die Männer arbeiteten. Sie erledigten morgens die Hausarbeit und versammelten sich am Nachmittag zum Kartenspielen. Normalerweise waren sie wieder zu Hause, bevor die Ehemänner von der Arbeit kamen. Meiner Mutter war es aber im Laufe der Zeit zunehmend egal.

Glücksspiel ist in Thailand sehr beliebt und verbreitet. Viele Thaimänner wetten auf Sportevents − sei es Boxen, Hahnenkampf oder Pla-kad (Fischkampf) −, während die Frauen eher das Kartenspiel bevorzugen. Maes Lieblingsspiel war Rommé. Ich wünschte mir damals, dass sie nicht so oft spielen gehen würde, da wir ständig verschuldet waren. Der Einsatz war zwar nicht hoch, aber wenn man so oft verliert wie meine Mutter, sammelt sich schon eine ganze Menge an.

Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich meinen Vater während meiner Kindheit nie mit einer anderen Frau gesehen habe. Ich bekam nur mit, wie die Ehe meiner Eltern zerbrach. Es war eine lang andauernde und schmerzvolle Phase in meinem Leben, die ich seither zu vergessen versuche, indem ich viel Alkohol trinke. Die ständigen Streitereien waren ein erstes Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung war. Als kleines Mädchen fand ich es schrecklich, wenn meine Eltern sich anschrien. Sogar heute noch hasse ich jede Art von Konfrontation und habe immer Angst, dass ein Streit in körperliche Gewalt ausarten könnte.

Immer wenn meine Eltern sich anschrien, rannte ich zu unseren Nachbarn und versteckte mich dort. Wenn auch die dann plötzlich zu streiten anfingen, kehrte ich schnell in die Sicherheit unserer eigenen vier Wände zurück. Ich konnte es nicht ertragen zu sehen, wie Leute die Fassung verloren. Immerhin hat mein Vater meine Mutter nie geschlagen. Andere Kinder aus meiner Nachbarschaft mussten da leider andere Erfahrungen machen. Nach ausgiebigen Zechgelagen prügelten manche Männer ihre Ehefrauen – besonders diejenigen, die gespielt und verloren hatten – grün und blau. Die Beweise waren am nächsten Tag deutlich sichtbar, wenn sich die Frauen trotzdem wieder zum Kartenspielen trafen − mit einem blauen Auge, aufgeplatzten Lippen und ausgeschlagenen Zähnen. In unserem Haus war es anders, öfter mal war es Mae, die Por während eines Streits eine runterhaute.

Mae gab immer öfter das wenige Geld aus, das mein Vater nach Hause brachte. Natürlich war das für beide frustrierend. Sie beschimpfte ihn aufs Übelste, weil er nicht mehr verdiente, und er warf ihr vor, seine hart verdienten Baht zu verschleudern. Am Ende jedes Monats bat sie ihn um Geld, und er konnte ihr nichts geben, weil er ihre Schulden aus dem vorherigen Monat abbezahlen musste.

Por verdiente nie mehr als diese 580 Baht. Vor meiner Geburt war er schwer gestürzt und hatte sich ein Bein gebrochen. Als Kind liebte ich es, mit meinem Finger über die Narbe zu streichen, die ihm vom Knie bis etwa zum Knöchel ging. Sie erinnerte mich an einen Tausendfüßler. Por hatte damals eine Metallplatte eingesetzt bekommen, weswegen er den medizinischen Test nicht bestand, den man zum beruflichen Aufstieg in der Armee benötigte. Ihn schien das nicht zu stören, was meine Mutter wiederum mehr als alles andere ärgerte.

Mein Vater brauchte nicht viel zum Leben, daher war er auch nicht unbedingt der Ehrgeizigste. Er genoss seine Zugehörigkeit zur Armee und ging mit seinen Kumpels gern einen trinken. Keines seiner drei Kinder kannte ihn wirklich gut, vielleicht gab es auch nicht viel, das man über ihn wissen musste.

Als ich Por einmal um Geld für etwas zu essen bat, zeigte er mir seine leeren Taschen. Ich wurde wütend und fragte ihn aufgebracht, warum er sein ganzes Geld seiner Frau gab, obwohl er wusste, was damit passierte. Er sah mich an und erwiderte: »Wie kann ich es ihr verweigern, wenn sie darauf besteht?« Er hätte es aber einfach tun sollen!

Por schaffte es, uns über Wasser zu halten, indem er sich einerseits Geld von seinen Vorgesetzen lieh und andererseits etwas durch ein Sozialhilfeprogramm für Armeeangehörige bekam. Davon kaufte er einige Luxusgüter wie ein Motorrad oder einen kleinen Schwarzweißfernseher. Dieser hatte nur zwei Kanäle, aber er bescherte meiner Familie ein paar schöne gemeinsame Stunden. Viel wichtiger war aber, dass der Fernseher meinem Vater half, sein Gesicht zu wahren.

Man wahrt sein Gesicht, indem man seinen Reichtum zeigt. Daher liehen sich arme Leute wie mein Vater für Luxusgüter lieber Geld, als auf sie zu verzichten. Zum Glück nahmen Pors Vorgesetze wesentlich niedrigere Zinsen als die gierigen Kredithaie. Die »offiziellen« Geldverleiher waren schlimm, und nicht wenige Familien waren diesen Kerlen hilflos ausgeliefert, wenn sie deren überteuerte und ständig steigende Zinsen nicht mehr zahlen konnten.

Unsere Familie aß immer gemeinsam zu Abend, wobei wir im Kreis auf einer dünnen Matte saßen. Mae bereitete meistens ein typisches Essen aus der Isaan-Region zu und stellte es in die Mitte. Jeder von uns hatte einen kleinen Korb aus geflochtenem Bambus mit einem Klumpen klebrigen Reis vor sich stehen. Die Männer saßen im Schneidersitz, die Frauen mit seitlich angezogenen Beinen. Für uns Kinder war es immer ein Riesenspaß, wenn jeder versuchte, sich Essen aufzutun, ohne den anderen zu berühren. Mein Vater wollte uns unterhalten, indem er damit herumtönte, wie er die neuen Rekruten zähmte und sie herumkommandierte. Später aßen wir leider immer seltener zusammen.

Sobald meine Geschwister und ich mit den Hausaufgaben fertig waren, wurde der Fernseher eingeschaltet. Wir sahen uns Cartoons, Nachrichten und Seifenopern an, bis wir ins Bett mussten. Meine Mutter ärgerte sich bei den Seifenopern immer. Sie wurde ungeduldig, wenn die Hauptdarstellerin nach ihrer Meinung nicht nachdrücklich genug dafür sorgte, dass die junge Gegenspielerin die Finger vom Hauptdarsteller ließ. Meine Mutter hätte diese durchtriebenen Frauen am liebsten jeden Abend höchstpersönlich windelweich geprügelt.

Für jede Regel gibt es Ausnahmen, deshalb waren auch nicht alle Familien des Stützpunkts gleich. Einige wenige konnte man wohl als »perfekt« bezeichnen. Die Männer tranken wenig, und die Frauen hielten sich vom Glücksspiel fern. An den Wochenenden luden sie ihre Autos voll und machten mit ihren glücklichen Kindern einen Ausflug. Ich sehnte mich danach, auch mit meiner Familie so was machen zu können.

Im Laufe der Zeit ärgerte es mich immer mehr, dass Por mit uns nie übers Wochenende wegfuhr. Eine Familie, die zusammen Urlaub machte, die das nötige Geld besaß und sich miteinander wohlfühlte – das war für mich perfektes Familienleben. Wenn jene Nachbarn zurückkehrten, fragte ich die Kinder neugierig aus, was sie unternommen und gesehen hatten. Dann erzählte ich Por die interessantesten Dinge in der Hoffnung, ihn dazu zu bewegen, am kommenden Wochenende auch einmal mit uns wegzufahren.

Unsere Familie schien sich nie gemeinsam zu amüsieren, die Spannungen wegen des Geldes waren unterschwellig immer spürbar. Por sah selten mit uns fern. Wenn es zwischen ihm und Mae kriselte – also meistens –, ging er abends mit seinen Kumpels in die Bar und kam erst zurück, wenn wir schon schliefen. Er war kein Trinker, aber wegen Maes Hobby wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Lieber war er mit seinen Freunden zusammen, anstatt nach Hause zu einer frustrierten Ehefrau zu kommen.

Die Schule konnte mich nicht vor meinem Abstieg bewahren, oder vielleicht besser gesagt: Ich versäumte es, mich davor bewahren zu lassen. Ich ging zur Grund- und Mittelschule im Zentrum von Khorat. Der Schultag war lang, von acht Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags. Die Grundschule befand sich in einem hässlichen Betonklotz. Jeden Morgen um acht stellten wir uns vor dem Flaggenmast auf und sangen Pleng Chad Thai, die Nationalhymne. Mir gefiel die Landwirtschaftsstunde am Nachmittag immer besonders gut, in der wir lernten, wie man sein eigenes Gemüse anbaut. Wir stellten sogar eigenen Dünger aus Unkraut und trockenem Laub her. Abgesehen davon war ich allerdings nicht gut in der Schule, ich kam in allen Fächern immer nur gerade so durch.

Vor allem Englisch war für mich der Horror. Jeden Tag bekamen wir zehn neue Wörter auf, die wir bis zur nächsten Unterrichtsstunde am folgenden Tag lernen sollten. Jede Englischstunde begann damit, dass die Schüler die neu gelernten Wörter aufsagen mussten – und ich schaffte es immer, völlig zu versagen. Ich gebe es nicht gern zu: Ich war kein kluges Kind – vielleicht lag es aber auch nur an meiner extremen Schüchternheit, dass ich die Aufgaben nicht erfolgreich meistern konnte.

Eines Tages, als ich beim Aufsagen der Wörter ewig lang herumstotterte, verlor die Lehrerin die Geduld mit mir. Diese normalerweise ruhige Frau mittleren Alters warf frustriert mit der Tafelbürste nach mir und verfehlte meinen Kopf nur um wenige Zentimeter. Meine Klassenkameraden waren genauso schockiert wie ich, als meine Lehrerin mich anschrie und mich wütend auf meinen Platz zurückscheuchte. Das muss man sich mal vorstellen! Ich war so dumm, dass ich diese Frau dazu gebracht hatte, sich selbst zu vergessen. Damals war es den Lehrern noch erlaubt, ihre Schüler zu schlagen. Wir mussten sie respektieren, als wären sie unsere Ersatzeltern. Heute sieht das etwas anders aus: Lehrer dürfen Schülern zwar keine körperliche Gewalt zufügen, aber sie dürfen ihnen einen Klaps geben, um sie zurechtzuweisen.

Ich zitterte noch lange, nachdem ich mich gesetzt hatte, aber meine Lehrerin war noch nicht mit mir fertig. Sie wies die Klasse an, aus dem Textbuch laut zu lesen, und stellte sich neben mich, um meine Fehler herauszuhören, die ich unvermeidlich machen würde. Wie hätte ich mich aufs Lesen konzentrieren können, war ich doch viel zu sehr damit beschäftigt zu beten, dass sie mich endlich in Ruhe ließ! Als ich meinen ersten Fehler machte, ging sie gleich auf mich los und stieß mir immer wieder mit dem Zeigefinger gegen den Kopf. »Kannst du dir nicht merken, wie das ausgesprochen wird? Kannst du dir nichts von dem merken, was ich dir beibringe? Oder habe ich etwa die ganze Zeit einem Büffel etwas mit der Geige vorgespielt?«

Mit einem Büffel verglichen zu werden ist eine der schlimmsten Beleidigungen in der thailändischen Kultur. Zu meinem Schrecken füllten sich meine Augen mit glühend heißen Tränen, während ein paar gemeine Mitschüler über meine Dummheit und meine Blamage kicherten. An diesem Tag schwor ich mir, niemals wieder zu weinen oder mir selbst leidzutun. Ich wollte ab sofort die Zähne zusammenbeißen und weitermachen, weil es im Leben doch nur darum geht.

Als ich 13 war, bekam ich zum Glück eine gute Lehrerin. Sie schien sich wirklich um ihre Schüler zu kümmern und hatte kein Interesse daran, ihre Autorität auszuspielen. Ihr Unterricht war eher locker. Am Anfang jeder Stunde erzählte sie einen Witz, um damit unsere Aufmerksamkeit zu wecken, und manchmal flocht sie auch einem Mädchen während der Mittagspause einen Zopf. Sie konnte gut zuhören. Und wenn einer von uns Probleme hatte, ermutigte sie ihn, diese vor der gesamten Klasse vorzutragen. Ich habe mich immer gefragt, ob die Dinge für mich anders gelaufen wären, wenn ich sie während meiner gesamten Schulzeit als Lehrerin gehabt hätte. Ich war eben ein ängstliches Kind, das unter Druck nicht arbeiten konnte.

Obwohl ich eine sehr ruhige Schülerin und niemals frech war, hatte ich die meiste Zeit Angst vor den Lehrern, vor allem vor denjenigen, die mir nicht glauben wollten, dass ich nichts aus der vorherigen Unterrichtsstunde behalten hatte. Manchmal hatte ich so sehr Angst davor, das Falsche zu sagen, dass ich wie zu Stein erstarrte, wenn man mich ansprach – ich brachte kein Wort heraus, selbst dann nicht, wenn ich die Antwort wusste. Meistens drehten sich die Lehrer missbilligend weg und nahmen einen anderen Schüler dran. Wenn ich etwas nicht verstand, traute ich mich nicht, nochmals nachzufragen. Ich hatte Angst, dass der Lehrer mich tadeln würde, weil ich angeblich nicht aufgepasst hätte.

Um in der Mittelschule angenommen zu werden, musste jeder Schüler einen Eignungstest bestehen, und ich werde den Tag nie vergessen, als wir die Ergebnisse erfuhren. Ich war überzeugt, dass ich den Test nicht bestehen würde, bereitete mich aber trotzdem so gut wie möglich darauf vor und wählte die Fächer Englisch, Thailändisch, Physik und Mathematik. Ängstlich wartete ich auf den Tag, an dem bekannt gegeben wurde, wer bestanden hatte. Es war mein Geburtstag, was das Ganze noch aufregender machte.

Früh an jenem Morgen nahm Mae mich mit zur Hauptstraße, auf der immer die Mönche aus dem nahe gelegenen Wat an unserem Stützpunkt vorbeikamen. Sie drehten jeden Morgen ihre Runde, um von den Anwohnern deren Gaben in Empfang zu nehmen. Meine Mutter und ich wollten ihnen eine Opfergabe übergeben, um unser »Verdienstkonto« bei Buddha aufzubessern. Je größer das Opfer war, desto mehr würde man von Buddha mit Glück gesegnet werden. Ich war aufgeregt, weil ich so etwas nur selten mitmachen durfte. Unsere Familie besaß nicht viel, was sie Buddha hätte opfern können.

Die orangefarbene Sonne stand immer noch sehr niedrig über der Hauptstraße, als eine Gruppe Mönche am Horizont erschien. Sie kam auf uns zu, und jeder Mönch hielt einige Meter Abstand zum Nächsten aus der Gruppe. Fast jeder hatte einen Dek wat an seiner Seite, einen Tempeljungen, der hinter seinem Mönch herlief. Manche dieser Dek wats waren Kinder, deren Eltern sie in die Obhut der Mönche gegeben hatten, weil sie zu arm waren, um sie selbst zu versorgen – genauso geschah es auch mit Hunden, die ebenfalls aus diesem Grund den Tempeln übergeben wurden. Ich war mir meines Glücks immer bewusst, dass meine Eltern mich trotz ihrer Armut nirgendwo abgegeben hatten.

Nun waren die Mönche bei uns angekommen, aber Mae