Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

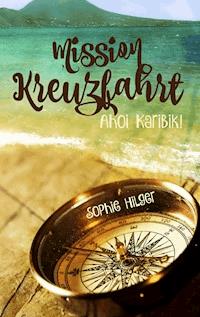

Wie fühlt es sich an, von einem Stachelrochen erwischt zu werden? Spürt man Bob Marleys Spirit nur mithilfe eines Joints? Warum ist unser Kapitän plötzlich verschwunden? Und was macht dieser zwielichtige Mann mit dem Krokodil? Wer hat eigentlich behauptet, ein großes Schiff würde nicht schaukeln und Kreuzfahrten wären nur Kaffeekränzchen für alte Leute? Mission Kreuzfahrt ist humoristischer Erfahrungsbericht, Wegweiser und Karibik-Reiseführer zugleich und zeigt, was passiert, wenn sich eine Herzblut-Individualreisende für eine geführte Schiffsreise entscheidet. Außerdem wird schonungslos mit Vorurteilen wie "Auf See ist es gähnend langweilig" oder "Auf einer Kreuzfahrt legt man immer bequem im Hafen an" abgerechnet. Ein Stück Karibik für die Tasche. Genau das Richtige für Sonnenanbeter, Karibik-Fans, Kreuzfahrer und solche, die es werden wollen. Hisst die Segel, Ahoi Karibik! "Wortgewaltig, mit feinem Witz und vielen wissenswerten Informationen!" inklusive hilfreicher Tipps zum Überleben am Buffet oder bei Seekrankheit, 15 gute Gründe, die für eine Kreuzfahrt sprechen u.v.m.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Tag 1 – Hisst die Segel!

Tag 2 – Ein Mastschwein an Bord?

Tag 3 – Yeah Mon!

Tag 4 – Lass dir doch eine Spritze geben!

Tag 5 – Heute nicht!

Tag 6 – Love me, Tender!

Tag 7 – Ein verschobener Vogel für 300 Euro

Tag 8 – Einmal Hölle und zurück

Tag 9 - »Wo ist dein Ehemann, Annie?«

Tag 10 – Karneval mit Tüte auf dem Kopf

Tag 11 – In den Höhlen unter der Stadt

Tag 12 – Sechzig Paradiese unter der Sonne

Tag 13 – Ich will deine Äffchen nicht!

Tag 14 – Ich bin seefest!

Tag 15 – Letzter Halt: fester Boden

Nachwort

Kreuzfahrt-Mythen und Vorurteile enttarnt

15 Gute Gründe für eine Kreuzfahrt

Begriffsklärung

Quellen

Über die Autorin

Vorwort

Ich und eine Kreuzfahrt?

Niemals!

Wenn ich reise, dann individuell.

Mit schottischen Fischern in einem abgewetzten Pub um die Wette lachen, dem Barkeeper in Oxford zeigen, dass wir in Deutschland goldenen Tequila mit Orange und Zimt trinken und damit eine kleine britische Revolution losbrechen oder die rote Sonne an den Sandsteinfelsen von Portugal anbeten, während der duftende Atum, gemeinhin bekannt als Thunfisch auf dem Grill liegt. Im Hintergrund plätschern die Wellen dabei seicht an den Strand wie in der romantischsten Katalogfantasie.

Das sind Erlebnisse für meine Reiseschatzkiste und nicht: Massenhysterien vor Reisebussen, Gedränge an endlosen Buffets oder aufgesetzte Stammestänze für dickbäuchige, sonnenverbrannte Klischeetouristen am Hafen.

In die Karibik soll es gehen mit der ganzen Familie. Das erscheint mir ja alles sehr verlockend, aber eine Seereise auf einem dieser Riesenschiffe aus dem Fernsehen?

Und überhaupt: Karibik hin oder her, zunächst gilt es, überhaupt dorthin zu kommen. Das bedeutet eine stundenlange Zugfahrt nach Frankfurt und noch neun Stunden Flug obendrauf. Derzeit klingt das wie eine untragbare Herausforderung für mich. Ich war eine Weile nicht mehr weg, meine katastrophale Berufswahl hat mich jahrelang zu einem willenlosen, unglücklichen Zombie gemacht, der schließlich vom eigenen Körper in die Grenzen verwiesen wurde und das mit Pauken und Trompeten. Schlussendlich sind nun Dauerschwindel und aufkommende Übelkeit meine treuen Begleiter in beinahe allen Verkehrsmitteln. Immerhin Rolltreppe geht noch unbeschadet in beide Richtungen.

Wie soll ich so Zugfahren, Fliegen oder gar zwei Wochen auf einem schwankenden Schiff verbringen? Das Auffinden des Heiligen Grals kommt mir gerade realisierbarer vor als das.

Ich bin schlicht und einfach temporär untauglich. Um diese Auffassung mit unterstützenden Bildern zu füttern, sehe ich mir im Internet Videos von Kreuzfahrtschiffen in Seenot an und lese Statistiken über schlecht gewartete und verschollene Flugzeuge. Pro Jahr stürzen durchschnittlich vier Flugzeuge ab – ganze vier!

Nein, ich bin mir sicher, keine zehn Pferde bekommen mich auf dieses Schiff!

Tag 1 – Hisst die Segel!

Mein Wintermantel hängt mir schwer über den Armen, den dicken Pullover habe ich einfach hineingeknüllt. Von -5 °C grauem Winterwetter in Deutschland direkt ins sonnenverwöhnte La Romana.

Kulturgeschockt von 29 °C, 17 Stunden Reise und paralysiert von mindestens sechs Reisetabletten stehe ich auf der Terrasse unserer Bugkabine und schaue benebelt den Wellen zu, die gegen den felsigen Küstensaum schwappen. Das Wasser ist türkis. Ich dachte immer, das wäre nur eine Erfindung der Werbeindustrie. Türkis… Oder liegt es vielleicht an meinem unfreiwilligen Drogenkonsum?

Ein heruntergekommenes Segelschiff manövriert sich an uns vorbei in den Hafen. Verglichen mit unserem ist es nur eine Wallnussschale mit Käsefähnchen. Die Besatzung starrt feindselig zu mir hinauf. Einer der Männer hält ein Messer in der Hand. Ich drücke meine Jacke etwas fester zusammen und mache einen Schritt aus ihrem Sichtfeld heraus.

Um Himmels willen… Was hatte ich gleich beim Auswärtigen Amt gelesen? Hier in der Dominikanischen Republik sind bewaffnete Überfälle nicht auszuschließen.

Da ich nicht vorhabe, Bekanntschaft mit der Piraterie der Neuzeit zu machen, ziehe ich mich nach drinnen zurück. Das Schiff ist zwar besser temperiert als jedes Kaufhaus, aber ich bin in der Karibik. Es ist jetzt tatsächlich soweit! Das klingt genauso surreal, wie es sich anfühlt. Ich habe weder das Gefühl, auf einem Schiff zu sein, noch kann ich mir vorstellen, damit auch wirklich in See zu stechen. Allerdings hatte ich mir so manches in den letzten siebzehn Stunden nicht vorstellen können.

Zum Beispiel erst fünf Stunden lang rückwärts in einem, mit unentspannten Menschen vollgestopften ICE nach Frankfurt zu rasen, und das mitten im Freitags-Pendlerverkehr, oder dann neun Stunden mit 850 Stundenkilometer in 10.600 Metern Höhe über dem Atlantik durchgerüttelt zu werden. All diese Dinge sind einfach passiert. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, kann kaum fassen, dass ich bis hierher überlebt habe.

Ich komme mir ein wenig vor wie Robinson Crusoe: gestrandet und trotzdem angekommen. Ein gutes Gefühl. Warm und leicht, als wäre mir etwas Schweres von den Schultern genommen worden.

Jeder von uns sollte öfter Dinge tun, von denen er denkt, er könnte sie nie schaffen.

Angst vor Menschen schreit nach einem Konzertbesuch im Stadion.

Angst vor Spinnen? Dann ab in die Zoohandlung und eine Vogelspinne anfassen!

Vor Fischen? Fein, schnell in den nächsten See und die Sache aussitzen!

Ganz genau – aussitzen. Denn Angst ist nur ein temporärer Zustand, das habe ich aus einem klugen Buch. Nichts weiter als eine Kurve, schnöde Mathematik. Sie geht vorbei, sie tötet nicht. Man muss ihr nur mutig entgegentreten und, wenn sie abflaut, bekommt man seine Belohnung.

Ich drehe mich noch einmal um, bevor ich hineingehe, und blicke unserem Ziel entgegen: dem Horizont, dem Meer, der großen, weiten Welt. Ich muss schmunzeln. Eine lange, dünne Palme auf dem Felsen neben unserem Schiff sieht aus wie ein ausgestreckter Arm, der mich zu einem Abenteuer einlädt, das genau in dieser Minute begonnen hat.

Keine zehn Pferde. Niemals! Nein!

Nur hatte es keine zehn Pferde gebraucht, um mich an Bord dieses Schiffes zu bekommen. Es brauchte nur einen einzigen Gedanken.

Lektion Eins: Stell dich deiner Angst, sonst könntest du es bereuen.

In der Kajüte herrscht ausgelassene Stimmung. Meine Familie hat die Flasche Sekt gefunden, die uns neben dem Bett erwartet hat. Ich kann mit Stolz von mir behaupten, die wahrscheinlich verrückteste Familie überhaupt erwischt zu haben – die verrückteste und beste. Ohne Wahnsinn wäre das Leben doch nur ein fader Brei.

Ich habe im Gepäck: meine Eltern, meinen Bruder, meine Schwester und meine Großeltern, die eine Kabine auf der rechten Schiffseite bezogen haben. So habe ich den direkten Vergleich: Bugkabine oder Seitenkabine. Wo ist der Seegang präsenter? Wir werden sehen.

Mit feierlichem Gebrüll stößt unsere Meute auf den Beginn von »Mission Kreuzfahrt« an. Unsere Kabinennachbarn tun mir schon jetzt leid. Der Sekt schmeckt nach Neuland und zwingt mich schon nach drei Schlucken beinahe in die Knie. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Kämpfe! Was zählt, ist die Mission!

Ich hangle mich angestrengt in Richtung Badezimmer, um mich umzuziehen. Eine Badewanne mit Düsenfunktion… So etwas habe ich noch nie vorher gesehen.

Außer vielleicht in diesen Hochglanz-Makler-Sendungen, in denen motivierte, glattgebügelte Menschen in Anzügen Fincas auf Mallorca an noch glatter gebügelte, kritische Menschen verkaufen.

Das Bad ist wirklich geräumig. Es gibt zusätzlich zu der Luxuswanne sogar noch eine Dusche. Der Alkohol in meiner Blutbahn lässt mich das Schwanken später vielleicht schon ansatzweise vorspüren. Obwohl mir ja aus verlässlicher Quelle ans Herz gelegt wurde: »Bei einem so großen Schiff merkst du gar nichts.«

Hm, so groß wirkte das Schiff vorhin nun auch wieder nicht, als wir es – noch in Wintersachen mit Schal und Mütze wie eine Bande Freaks – aus einem Palmenwäldchen heraus das erste Mal begutachtet haben.

Meine Familie ist inzwischen lustig genug für einen Rundgang. Ich kann es kaum erwarten, auch wenn ich mich immer noch etwas betäubt fühle. Mein Arm drückt gegen die schwere Kabinentür und ein langer Gang tut sich vor mir auf. Ein Schlauch von einem Gang. Ich glaube, ich habe noch nie zuvor einen so langen Gang gesehen. Einen Moment bleibe ich stehen und erinnere mich an unsere Familien-Sitzung im Vorfeld. Mein Vater hatte das Wort ergriffen: »Wir müssen ganz entspannt an die Sache herangehen und uns auf riesige Busse und Buffets einstellen, die man hinter der dichten Rentnerschar nur erahnen können wird. Jeder Mensch im Umfeld wird uns als Touris identifizieren, wir treten nur kollektiv in Reisegruppen auf und das Schiff bestimmt unseren Tagesablauf.«

Meine ganze Familie reist lieber individual, für jeden Einzelnen von uns ist das Ganze eine spannende, neue Herausforderung. Trotz der Freiheitseinbußen liegt der Vorteil aber auf der Hand: Wir haben das Hotel unter dem Hintern, sind an einem Tag auf dem Gipfel der Maya-Ruinen in Belize und am nächsten schon tiefenentspannt am Strand von Jamaika, eingewickelt in eine Bob Marley-Flagge.

Ich habe Stressbälle im Gepäck und nur für diese Reise die Kunst der progressiven Muskelentspannung erlernt. Außerdem beherrsche ich ein paar Notfall-Yoga-Übungen, falls unterwegs doch jemand komplett eskaliert. Ich bin auf alles vorbereitet: Prügeleien am Buffet, Geschubse vor den Bussen und clevere Taschendiebe, für die wir – außerhalb unserer sicheren Herde – willkommene Opfer darstellen.

Kommet in Scharen, ich bin gewappnet!

Dass es im Inneren des Schiffes so kühl ist, macht den Aufenthalt in der Nähe des Äquators noch unwirklicher. Auf der kleinen Treppe zwischen Deck 7 und Deck 8 gibt es schon den ersten Stau, aber ein beherztes Schieben löst den Knoten recht schnell wieder.

Die riesige Konzerthalle ist komplett verglast und ich muss kurz anhalten, um Luft zu holen. Das ist wundervoll! Zu meiner Linken sehe ich, wie die warme Abendsonne die Palmen um den Hafen rot einfärbt und die Wellen glitzern so sehr, dass ich meine Augen abschirmen muss, wenn ich da hinausblicke. Vor der Reise hatte ich Angst, so ein Schiff könnte mich einsperren, aber alles, was ich bisher sehe, lässt die Furcht schnell verpuffen. Das hier ist kein Gefängnis, das ist Freiheit!

Ein Stück entfernt höre ich meine Gruppe beherzt lachen. Sie haben eine Bar entdeckt und es wird wieder angestoßen. Diesmal mit bunten Cocktails. Als ich mich nähere, bekomme ich kommentarlos eine Vase mit bunten Schirmchen, Glitzer und jedem Chi Chi in die Hand gedrückt. Das Getränk ist blau und schmeckt lecker nach Kokos.

Alles hier ist einladend und farbenfroh. Bars, Restaurants, Cafés, ein Kasino. So könnte wohl ein Hotel in Las Vegas aussehen. Als ich an einer Fotowand vorbeigehe, auf der glückliche Touristen mit Sonnenbrand an karibischen Stränden sitzen und aus Kokosnüssen trinken, kribbelt es in meinem Bauch.

Genau da will ich auch sitzen und das werde ich wahrscheinlich auch.

Eine Durchsage instruiert die Sicherheitsübung in einer Stunde auf dem Oberdeck. Wir sollen uns einen Film in der Kabine dazu ansehen und auf eine bestimmte Sirenenkombination achten, die ich schon vergesse, während ich sie das erste Mal höre.

Wir eilen zurück, legen die Sicherheitswesten an und stolpern brabbelnd durcheinander. Als besagte Sirenenaneinanderreihung ertönt, sind wir jedoch alle schlagartig bei der Sache. Zu meinem Glück gab es ja zu dem Zeitpunkt nur die eine Kombination. Die Anweisung lautete »warme Sachen, lange Hose«. Am Ende sind wir jedoch die Einzigen, die blöde schwitzend mit Pullover in der Menge stehen.

Ein fröhlicher Mann mit Megafon brüllt einen wilden Wust aus Namen, Kabinennummern und unverständlichen Dingen in unsere ratlosen Gesichter. Nach zwanzig Minuten sind wir erlöst und walzen in Zeitlupe zu den Essensbereichen.

Am ersten Abend fällt das Buffet aus. Wir sind im Restaurant zum 3-Gänge-Menü geladen – wie alle Reisenden in den Frontkabinen. Höchst einmalig und exklusiv. Ich habe noch nie exklusiv in einem Sternerestaurant gegessen. Normalerweise ziehe ich ein bodenständiges Schnitzel mit Bratkartoffeln einem winzigen Würfel Lachsessenz aus der Molekularküche vor, aber hier auf See ist alles anders.

Wir bekommen einen herrlichen Tisch mit einem wundervollen Blick auf die gemütlich beleuchtete Hafenpromenade und einen noch besseren Weißwein. Ich kann fühlen, wie die riesigen Maschinen unter uns warmlaufen. Der Schiffsbauch vibriert. Auch wir haben Hunger. Für einen kleinen Aufpreis kann man auf sechs Gänge aufstocken. Vater und Bruder nehmen das Angebot voll ahnungsloser Begeisterung an.

Ein fataler Fehler.

Nach jedem Gang folgt eine halbe Stunde Pause und nach der Hälfte des Procederes und einem Kleckschen Sorbet mit Knallbrause fallen wir vor Erschöpfung fast ins Koma, flehen um Gnade und den Wegfall des Nachtisches. Unsere schwedische Kellnerin im adretten Kostümchen wirkt irritiert, hat jedoch kein Argument auf Lager, das durchschlagend genug wäre, um unsere Flucht zu verhindern, also kriechen wir mit letzter Kraft von dannen.

Mein Körper macht sich selbstständig, taumelt ziellos herum und zieht mir mit Gewalt die Augen zu. Wir schlurfen wie eine Meute Zombies durch ein buntes Barleben, das säuselnd nach uns ruft. Morgen ist auch noch ein Tag. Zu unserer Kabine geht es direkt durch den verglasten Theatersaal. Draußen ist es stockdunkel. Ich sehe den Mond auf den zackigen Wellen glitzern und im Schiffsbauch arbeitet grollend der größte Motor, den ich je gehört habe. Eigentlich bin ich nicht gern auf offener See. Ich werde schnell seekrank, auch schon vor meiner Misere.

Als hätte das Karibische Meer meine Gedanken gelesen, erwischt das Schiff eine seitliche Welle und ich taumle unkontrolliert gegen meine Schwester, die ebenfalls herumschlingert. Ja, wir haben den Blues.

Das würde ich nicht unbedingt als »Auf so großen Schiffen merkst du nichts« bezeichnen, aber das werde ich morgen erörtern, wenn all meine Sinne wieder in meinem Körper vereint sind. Es ist eine mittlere Wanderung bis zu unserer Kabine und unterwegs grüßen uns Menschen, die ich nur noch verschwommen erkennen kann. Dank der fortgeschrittenen Stunde ist wenigstens Platz auf den schmalen Treppen.

Jeder will als Erstes ins Badezimmer, der Nachteil einer großen Familie und der Grund, warum ich alleine wohne. Ich habe nicht genug Kraft, um mir eine Position zu erkämpfen, also gehe ich noch einmal hinaus auf die Terrasse. Die Tür lässt sich schwer öffnen, der karibische Nachtwind drückt von außen dagegen. Ich stütze mich auf das warme, rundgelutschte Geländer und atme ganz tief ein. Das Meer kann ich nur erahnen, es rauscht und schwappt gegen den riesigen Schiffskörper. Der Wind pfeift mir kühl um die Ohren und es riecht nach Urlaub und schmeckt nach Salz. Ich fühle die Gewalt des Ozeans, die Kraft, die uns hier draußen trägt, es ist beinahe ein wenig unheimlich.

Dann hebe ich den Kopf und bin schlagartig wieder hellwach und vollkommen überwältigt. Ein weißer Schleier breitet sich dort oben aus, viele Sterne sind so groß, dass ich das Gefühl habe, nach ihnen greifen zu können. Ich sehe die Milchstraße ganz deutlich und noch so viel mehr, dieser Himmel wirkt wie gemalt. Am liebsten würde ich stundenlang hier stehen und dieses Wunder bestaunen. Unglaublich, dass wir als Menschen Teil dieser Schönheit sein dürfen. Ich schätze es in diesem Moment so sehr wie viel zu lange nicht mehr.

Tag 2 – Ein Mastschwein an Bord?

Ich habe bereits erwähnt, dass ich nicht gern auf See bin, richtig?

Auch wenn ich vermutet hatte, dass ich in dem komatösen Zustand, in dem ich mich gestern befand, wie ein Stein durchschlafen würde: Pustekuchen!

Die Nacht verbringe ich eher auf dem Rücken eines Kamels, als in einem wohligen Federbett. Draußen drückt der Wind dumpf gegen die Tür und im Schiffsgebälk dröhnt und knarrt es. Ich kenne das noch von früher. Meine Familie würde den Überfall einer tollwütigen Gnuherde verschlafen und so fühle ich mich genetisch beauftragt, aufzupassen, dass wir nicht mit der ganzen Besatzung im Meer versinken.

Alle fünfzehn Minuten schleiche ich also hinüber zur Terrassentür, um durch den Vorhang in die schwarze Nacht zu spähen, ohne zu wissen, was genau ich dort eigentlich entdecken will. Einen Eisberg hätte ich vielleicht noch ausmachen können, aber wir sind hier in der Karibik und eine 30 Meter hohe Welle wäre sicherlich nicht weniger schwarz gewesen als die Nacht. Mithilfe meines säuselnden Hörbuchs schaffe ich es, mich ein wenig zu beruhigen, die Wachturm-Ausflüge ans Fenster werden seltener und ich wieder müder. Keine Ahnung, ob sich so die Karibik anfühlt. Ich dachte immer, man gleitet da einfach lautlos und friedlich auf einer spiegelglatten, weiten Fläche dahin…

Das hier ist keine glatte Fläche, es ist eher der Himalaya.

Lektion Zwei: Die karibische See ist nicht immer glatt und unbewegt!

Im Liegen fühlen sich die gleichmäßigen Wellen an wie eine böse durchzechte Nacht. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter.

Mein Magen gibt mir auch das gleiche Signal wie in vorangestellter Situation. Ich werfe mir eine Reisetablette ein und rolle mich auf die Seite – nix da! Jetzt wird geschlafen! Dank der Tabletten gelingt mir das sogar kurzzeitig.

Ein Blick auf die Uhr: halb sieben. Hinter dem Vorhang lugt ein Lichtstreifen hervor.

Stimmt, ich bin ja auf See und ach ja, ich bin ja in der Karibik! Stumm jubilierend schleiche ich mich hinaus auf die Terrasse, während meine Familie weiter gemütlich den Schlaf der Gerechten führt.

Der Wind ist ganz seicht und die Luft schon jetzt lau, ich sehe am Horizont eine Insel, die aussieht wie in Jurassic Park. Lückenlos grün bewaldet und umgeben von einer ursprünglichen, karibischen Aura. Ich kann die Titelmelodie des Filmes quasi hören und habe immer ein Auge auf eventuelle Flugsaurierübergriffe. Neben mir schlurft ein zerzauster, verquollener Mann mit Fotoapparat aus seiner Kabine. Wir grüßen einander verhalten. Sicher sehe ich keinen Deut besser aus.

Das Meer ist dunkelblau und zackig, aber die Wellen schunkeln uns, ganz anders als noch ein paar Stunden zuvor– nun ganz sanft. Ein flauschiger Wolkenkloß schwebt knapp über der Oberfläche am Horizont, der Rest des Himmels ist frühmorgendlich blau. Das Schiff fährt zügig und ich muss unwillkürlich an einen Film denken.

»Ich bin der König der Welt!« Aber das bin ich in diesem Moment tatsächlich – hier vorn an der Spitze des Bugs. Es ist wundervoll! Ein junger, frischer Tag auf dem Karibischen Meer und volle Kraft voraus in Richtung Jamaika!

In meinem Augenwinkel flimmert eine silberne Glitzerwelle auf und verschwindet wieder. Ich strecke mich nach vorn, sehe nach unten, wo schaumige, weiße Gischt unser riesiges Schiff vorwärts trägt und traue meinen Augen nicht. Ein Fisch surrt neben uns durch die Lüfte, ditscht zweimal auf und verschwindet wieder in den Wellen. Mir fehlen die Worte. Noch bevor ich sie wieder finden kann, schlingert ein ganzer Schwarm silbriger Fische durch die Lüfte, sicherlich mindestens fünfzig. Ein paar fallen schnell zurück, andere schweben beinahe eine Minute und wechseln dabei noch gekonnt die Richtung. Ich kann ihre Flügel erkennen und bin vollkommen verzückt. Wie schön sie sind.

»Ich habe geschlafen wie in der Babywiege, schön schunkelig. Traumhaft!«, begrüßt mich mein Vater und streckt sich dabei wohlig. Ich zeige ihm aufgeregt den nicht mehr endenden Fliegenden-Fisch-Segen und stürme an ihm vorbei in den Innenraum, um meine Schwester zu wecken. Sie will das ganz sicher auch sehen. Ja, will sie und alle anderen auch.

Aufgefädelt wie Perlen stehen wir zu fünft am Geländer und blicken glückselig und zerzaust hinunter in die blauen Wellen.

»Zisch, zisch, zisch« begleiten uns die fliegenden Fische und, wenn ich mich weit nach vorn beuge, sehe ich die orangefarbene Morgensonne hinter der Länge des Schiffes hervorklettern. Eine ganze Weile stehen wir nur so da und beobachten die kleinen Segelflieger, später gesellen sich dabei noch Oma und Opa zu uns.

Ich frage mich, wozu es an Bord solcher Schiffe überhaupt Entertainmentprogramm gibt, gerade ist das Meer für mich spannender als jedes Kino dieser Welt.

Der Hunger und die Neugier treiben uns dann aber doch in das Schiffsinnere zu einem der Restaurants mit Buffet. Ich habe mich in das luftigste Kleidchen geworfen, das ich in meinem Koffer finden konnte. Immerhin ist das hier die Karibische See und mein weißes Fleisch schreit nach einem gesunden Teint. Am liebsten wäre ich nackt herumgelaufen bis auf ein Teil: die Sonnenbrille im Haar. Allerdings glaube ich nicht, dass ich so Frühstück bekommen hätte. Vielleicht hätte man mich sogar in einem der Rettungsboote schnurstracks zurück nach La Romana gebracht. Das kann ich keinesfalls riskieren!

Ich greife mir einen Teller und stelle fest, dass die befürchteten Menschenmassen am Buffet wahrscheinlich alle noch schlafen. Es ist ja auch erst 8 Uhr. Nicht unbedingt die Zeit, um sich im Urlaub aus dem Bett zu quälen.

»Das liegt an dem Mastschwein an Bord«, höre ich einen der Köche zusammenhangslos zu einem interessiert nickenden Passagier in Hawaii-Shorts sagen und mein Blick fällt auf eine Rubensdame an der Desserttheke, die ganz offensichtlich auch keine Lust auf das Textilgebot in den Essensräumen gehabt hatte.

Mastschwein? Also höflich finde ich das ja jetzt nicht unbedingt. Die Frau bemerkt, dass ich sie gedankenverloren anstarre, erwidert den Blick feindselig und zieht mit ihrer Schokoladeneis-Waldmeistersaucen-Kreation von dannen. Ganz sicher war sie auch gar nicht gemeint, zumindest wirken der Koch und die laufenden Hawaii-Shorts nicht so.