Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

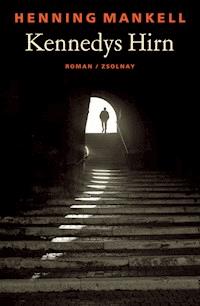

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Samstag, 22. Juni 1996: Drei junge Leute um die Zwanzig feiern zusammen Mittsommer an einem geheimen Ort. Danach sind sie spurlos verschwunden. Zur gleichen Zeit wird der Polizist Svedberg ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Kommissar Wallander ahnt, dass es einen Zusammenhang gibt, und am Ende meistert er auch diesen Fall eines offenbar wahnsinnigen Mörders bravourös.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 851

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zsolnay eBook

Henning Mankell

Mittsommermord

Kriminalroman

Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt

Paul Zsolnay Verlag

Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Steget efter im Ordfront Verlag, Stockholm.ISBN 978-3-552-05608-4© Henning Mankell 1997Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe© Paul Zsolnay Verlag Wien 2000/2012Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren aufwww.facebook.com/ZsolnayDeuticke.

Für Victoria und Dan

Es gibt immer viel mehr ungeordnete Zustände als geordnete...

Aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik

Ouvertüre zu Rigoletto

Giuseppe Verdi

Prolog

Kurz nach fünf hörte es auf zu regnen.

Der Mann, der neben dem dicken Baumstamm hockte, zog vorsichtig die Jacke aus. Der Regen war nicht stark gewesen und hatte auch nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Und doch war die Nässe durch seine Kleidung gedrungen. Eine heftige Wut stieg in ihm auf. Er wollte sich nicht erkälten, nicht jetzt, mitten im Sommer.

Er legte die Regenjacke auf den Boden und stand auf. Seine Beine waren steif. Vorsichtig schaukelte er vor und zurück, um den Blutkreislauf in Gang zu bringen. Dabei blickte er forschend um sich.

Er wußte, daß sie nicht vor acht Uhr kommen würden. Genau, wie sie es verabredet hatten. Doch es bestand die Gefahr, wenn sie auch gering war, daß jemand anderes auf einem der Pfade daherkäme, die sich durch das Naturreservat schlängelten.

Das war der einzige Unsicherheitsfaktor in seinem Plan, das einzige, was er nicht vorhersehen konnte.

Dennoch war er nicht unruhig. Es war der Abend vor Mittsommer. Im Reservat gab es weder Campinggelände noch Festplätze. Außerdem hatten diejenigen, auf die er wartete, die Stelle sorgfältig ausgewählt. Sie wollten ungestört sein.

Vor zwei Wochen hatten sie beschlossen, wo sie sich treffen wollten. Da war er ihnen schon seit einigen Monaten dicht auf den Fersen. Schon am Tag nachdem sie ihren Beschluß gefaßt hatten, suchte er die Stelle. Er achtete sorgfältig darauf, niemandem aufzufallen, als er sich in dem Wandergebiet befand. Einmal war ihm ein älteres Paar auf einem der Pfade entgegengekommen. Da hatte er sich in einem Wäldchen versteckt, bis sie vorbei waren.

Als er dann die Stelle fand, die sie für ihre Mittsommernachtsfeier ausgesucht hatten, dachte er sofort, daß es der ideale Ort war. Er lag in einer Senke. Darum herum wuchs dichtes Gebüsch, und es gab ein paar Baumgruppen.

Sie hätten keine bessere Stelle wählen können.

Weder für ihre eigenen Zwecke noch für seine.

Die Regenwolken verzogen sich. Als die Sonne hervorkam, wurde es sogleich wärmer.

Der Juni war kühl gewesen. Alle, mit denen er gesprochen hatte, beklagten sich über den schonischen Frühsommer. Und er hatte ihnen zugestimmt.

Er stimmte immer allen zu.

Das war die einzige Möglichkeit zu entkommen, dachte er stets. Allem zu entkommen, was einem in die Quere kam.

Diese Kunst hatte er gelernt, die Kunst, immer zuzustimmen.

Er sah zum Himmel auf. Mehr Regen würde es nicht geben. Frühling und Frühsommer waren wirklich sehr kühl gewesen. Aber jetzt, am Vorabend des Mittsommerfestes, kam endlich die Sonne heraus.

Es wird ein schöner Abend, dachte er. Außerdem ein denkwürdiger.

Das nasse Gras duftete. Von irgendwoher hörte er das Flügelschlagen von Vögeln. Auf der linken Seite unterhalb des Abhangs sah man das Meer.

Er stellte sich breitbeinig hin und spuckte einen Priem Kautabak aus. Dann verwischte er den Fleck mit dem Fuß im Sand.

Er hinterließ nie Spuren. Niemals. Aber oft dachte er, daß er aufhören sollte zu priemen. Es war eine schlechte Angewohnheit. Etwas, das nicht zu ihm paßte.

***

Sie hatten verabredet, sich in Hammar zu treffen.

Es lag günstig, weil zwei von ihnen aus Simrishamn kamen und die anderen aus Ystad. Dann wollten sie in das Naturreservat fahren, ihre Autos abstellen und zu der Stelle gehen, die sie ausgesucht hatten.

Eigentlich war es kein gemeinsamer Beschluß. Sie hatten lange verschiedene Alternativen erwogen und einander die Vorschläge zugeschickt. Aber als schließlich einer von ihnen diesen Platz vorschlug, hatten sie sich ohne Umstände entschieden, vielleicht, weil die Zeit knapp wurde. Es mußten viele Vorbereitungen getroffen werden. Einer von ihnen kümmerte sich um das Essen, ein anderer fuhr nach Kopenhagen, um Kleider und Perücken auszuleihen. Nichts sollte dem Zufall überlassen bleiben.

Sie waren auch auf schlechtes Wetter vorbereitet.

Um zwei Uhr am Nachmittag packte der dafür Zuständige eine große Plastikplane in eine rote Sporttasche. Er legte eine Rolle Klebeband und ein paar alte Zeltstangen aus Leichtmetall dazu. Sie wollten auch bei Regen draußen sein. Aber sie würden einen Regenschutz über dem Kopf haben.

Alles war vorbereitet. Keiner konnte vorhersehen, was dennoch geschah.

Einer von ihnen wurde plötzlich krank.

Eine junge Frau. Und sie war vielleicht auch diejenige, die sich am meisten auf diese Mittsommernacht gefreut hatte. Sie war den anderen vor weniger als einem Jahr begegnet.

Sie wachte früh am Morgen auf und fühlte sich nicht wohl. Zuerst glaubte sie, es sei nur Nervosität. Doch ein paar Stunden später, es war schon nach zwölf, erbrach sie sich und bekam Fieber. Sie hoffte noch immer, es würde vorübergehen. Doch als ihr Kamerad klingelte und sie abholen wollte, stand sie mit zitternden Beinen in der Tür und sagte, sie könne nicht mit.

Deshalb waren sie nur zu dritt, als sie sich kurz vor halb acht in Hammar trafen. Aber sie ließen sich die Stimmung nicht verderben. So etwas kam vor. Gegen plötzliche Krankheitsfälle war man machtlos.

Sie parkten ihre Wagen vor dem Naturreservat, nahmen ihre Körbe und verschwanden auf einem der Pfade. In der Ferne meinte einer von ihnen, eine Ziehharmonika zu hören. Sonst gab es nur die Vögel und das entfernte Rauschen des Meeres.

Als sie den im voraus bestimmten Platz erreichten, sahen sie sogleich, daß sie richtig gewählt hatten. Hier waren sie unbehelligt. Hier würden sie die Morgendämmerung erwarten.

Der Himmel war jetzt wolkenlos.

Es würde eine helle Mittsommernacht werden.

Im Februar hatten sie beschlossen, wie sie die Mittsommernacht feiern wollten. Sie hatten zusammengesessen und von ihrer Sehnsucht nach den hellen Sommernächten gesprochen. Sie hatten viel Wein getrunken und lange, in spielerischer Weise, darüber gestritten, was man eigentlich mit dunkel meinte.

Wann trat diese schwebende Stimmung zwischen Licht und Dunkelheit ein? Wie konnte man ein Dämmerungsland mit Worten beschreiben? Wieviel konnte man sehen, wenn das Licht so schwach war, daß man sich in diesem vagen Zwischenstadium befand, diesem gleitenden Zustand in unmittelbarer Nähe der langsam wachsenden Schatten?

Sie hatten sich nicht einigen können. Das Dunkel blieb eine ungelöste Frage. Aber es war immerhin der Abend, an dem sie ihr Fest geplant hatten. Als sie zu der Senke kamen und ihre Körbe abstellten, zogen sie sich einzeln zurück und wechselten im Schutz der dichten Büsche ihre Kleidung. Auf kleinen Taschenspiegeln, die sie zwischen die Zweige klemmten, konnten sie überprüfen, daß die Perücken richtig saßen. Die Perücken waren noch das Einfachste; schwieriger waren die Schnürleibchen, die Kissen und Unterröcke. Oder die Halstücher und Hemdkrausen, und nicht zuletzt die dicke Puderschicht. Alles mußte stimmen. Es war ein Spiel. Aber sie spielten es ernsthaft. Keiner von ihnen ahnte, daß in einiger Entfernung ein Mann stand und ihre komplizierten Vorbereitungen beobachtete.

Um acht traten sie aus den Büschen hervor und sahen einander an. Für alle drei war es ein überwältigendes Gefühl. Wieder einmal waren sie aus ihrer eigenen Zeit heraus- und in eine andere Zeit eingetreten. In die Zeit des Rokokopoeten Bellman.

Sie gingen aufeinander zu und brachen in Lachen aus. Doch dann wurden sie schnell wieder ernst. Sie breiteten ein großes Tuch aus, packten die Körbe aus und stellten einen Kassettenrecorder an, auf dem sie verschiedene Aufnahmen von Fredmans Episteln gesammelt hatten.

Dann begann das Fest. Im Winter würden sie an diesen Abend zurückdenken.

Um Mitternacht hatte er sich noch nicht entschieden.

Er wußte ja, daß er Zeit hatte. Sie würden bis zum Morgen bleiben. Vielleicht würden sie sogar bis in den späten Vormittag hinein schlafen.

Er kannte ihre Pläne bis ins kleinste Detail. Das gab ihm ein Gefühl uneingeschränkter Überlegenheit.

Nur wer überlegen war, konnte entkommen.

Kurz nach dreiundzwanzig Uhr, als er hören konnte, daß sie angetrunken waren, hatte er vorsichtig die Position gewechselt. Schon bei seinem ersten Besuch hatte er die Stelle ausgesucht, von der er ausgehen wollte. Auf halber Höhe des Abhangs lag ein dichtes Gebüsch. Er hatte einen ungehinderten Überblick über alles, was an dem hellblauen Tuch geschah. Und er konnte ganz nah herankommen, ohne gesehen zu werden. Dann und wann verließen sie das Tuch, um ihre Bedürfnisse zu verrichten. Er verfolgte alles, was sie taten.

Mitternacht war vorüber. Noch immer wartete er. Er wartete, weil er im Zweifel war.

Etwas war anders. Etwas war geschehen.

Es hätten vier sein sollen. Aber eine Person war nicht gekommen. Im Kopf ging er die denkbaren Erklärungen durch. Es gab keine Erklärung. Etwas Unerwartetes war geschehen. Vielleicht hatte das Mädchen es sich anders überlegt? Vielleicht war es krank geworden?

Er lauschte der Musik. Dem Lachen. Ein paarmal stellte er sich vor, er säße selbst dort an dem blauen Tuch, mit einem Glas in der Hand. Hinterher würde er eine der Perücken probieren. Vielleicht auch die Kleider? Es gab so vieles, was er tun konnte. Es gab keine Grenzen. Seine Überlegenheit wäre nicht größer gewesen, wenn er sich hätte unsichtbar machen können.

Er wartete weiter. Das Lachen stieg und sank. Irgendwo über seinem Kopf glitt ein Nachtvogel vorüber.

Die Uhr zeigte zehn Minuten nach drei.

Jetzt wollte er nicht länger warten. Die Zeit war reif. Die Zeit, über die er selbst bestimmte.

Er konnte sich kaum erinnern, wann er zuletzt eine Armbanduhr getragen hatte. Die Stunden und Minuten tickten unaufhörlich in ihm. Er wußte immer, wieviel Uhr es war. Das Uhrwerk in seinem Inneren ging immer richtig.

Bei dem hellblauen Tuch war es still geworden. Sie hielten sich umschlungen und lauschten der Musik. Er wußte, daß sie nicht schliefen. Aber sie waren tief in ihre Träume versunken, ahnten nicht, daß er unmittelbar hinter ihnen war.

Er griff nach der Pistole mit dem Schalldämpfer, die er neben sich auf seine zusammengefaltete Regenjacke gelegt hatte. Er blickte schnell um sich.

Dann schlich er leicht gebückt zu dem Baum direkt hinter der Gruppe. Dort blieb er ein paar Sekunden stehen. Niemand hatte etwas bemerkt. Er warf noch einen letzten Blick in die Runde. Aber es war kein Mensch in der Nähe.

Sie waren allein.

Dann trat er vor und erschoß sie mit je einem Schuß in die Stirn. Er konnte nicht vermeiden, daß Blut auf die weißen Perücken spritzte. Es ging so schnell, daß ihm selbst kaum bewußt wurde, was er getan hatte.

Doch jetzt lagen sie tot vor ihm. Umschlungen, wie noch vor ein paar Minuten.

Er schaltete den Kassettenrecorder aus. Horchte. Vögel zwitscherten. Noch einmal blickte er sich um. Natürlich war niemand da.

Er legte die Pistole auf das Tuch. Doch erst breitete er eine Serviette aus. Er hinterließ nie irgendwelche Spuren.

Dann setzte er sich. Sah die Personen an, die eben noch gelacht hatten und jetzt tot waren.

Das Idyll hat sich nicht verändert, dachte er. Der Unterschied besteht nur darin, daß wir jetzt vier sind. Wie es ursprünglich geplant war.

Er goß sich ein Glas Rotwein ein. Eigentlich trank er nicht. Aber jetzt konnte er nicht anders.

Dann probierte er eine der Perücken auf. Nahm ein wenig vom Essen. Er war nicht besonders hungrig.

Um halb vier erhob er sich.

Es war noch immer viel zu tun. Das Naturreservat wurde oft von Menschen besucht, die früh auf den Beinen waren. Wenn jemand, gegen alle Wahrscheinlichkeit, den Pfad verlassen sollte, um die Senke zu betreten, durften dort keine Spuren zu finden sein.

Jedenfalls noch nicht.

Als letztes, bevor er den Platz verließ, durchsuchte er ihre Taschen und Kleider. Er fand auch, was er suchte. Alle drei hatten ihre Pässe bei sich. Er stopfte sie in seine Jackentasche. Im Verlauf des Tages würde er sie verbrennen.

Ein letztes Mal blickte er sich um. Er zog eine kleine Kamera aus der Tasche und machte ein Bild.

Nur eins.

Es war, als betrachte er ein Gemälde. Von einem Ausflug im achtzehnten Jahrhundert.

Nur daß jemand Blut auf das Bild gespritzt hatte.

Es war der Morgen des Mittsommertags. Samstag, der 22.Juni 1996.

Auch dieser Tag würde schön werden.

Endlich war der Sommer nach Schonen gekommen.

Teil 1

1

Am Mittwoch, dem 7.August 1996, wäre Kurt Wallander um ein Haar bei einem Verkehrsunfall östlich von Ystad ums Leben gekommen.

Es geschah früh am Morgen, kurz nach sechs. Er war auf dem Weg hinaus nach Österlen gerade durch Nybostrand gefahren. Plötzlich türmte sich ein Lastwagen vor seinem Peugeot auf. Er hörte noch die Fanfare des Lastwagens und riß im selben Moment das Steuer herum.

Hinterher war er an den Straßenrand gefahren. Da erst überfiel ihn die Angst. Sein Herz hämmerte, ihm war übel und schwindelig, und er glaubte, er werde das Bewußtsein verlieren. Seine Hände umklammerten das Lenkrad.

Als er sich beruhigt hatte, wurde ihm klar, was geschehen war.

Er war am Steuer eingeschlafen, für eine Sekunde eingenickt. Aber das reichte aus, um seinen alten Wagen ausscheren und auf die Gegenfahrbahn geraten zu lassen.

Einen Augenblick länger, und er wäre tot gewesen, zermalmt von dem schweren Lastzug.

Diese Erkenntnis bewirkte, daß sich völlige Leere in ihm ausbreitete. Das einzige, woran er denken konnte, war, wie er vor ein paar Jahren beinah mit einem Elch zusammengestoßen war, in der Nähe von Tingsryd.

Aber das war bei Nebel und Dunkelheit gewesen. Diesmal war er am Lenkrad eingenickt.

Die Müdigkeit.

Er begriff sie nicht. Sie hatte ihn ohne Vorwarnung überfallen, kurz bevor er im Juni in Urlaub ging. Er hatte in diesem Jahr früh Urlaub genommen. Aber es hatte immerzu geregnet. Erst als er wieder zur Arbeit ging, kurz vor Mittsommer, war das schöne und warme Wetter nach Schonen gekommen.

Seither hatte ihn die Müdigkeit nicht losgelassen. Er konnte einschlafen, wo er ging und stand. Auch nach einem langen, ungestörten Nachtschlaf mußte er sich zwingen aufzustehen. Oft, wenn er im Wagen saß, mußte er an den Straßenrand fahren und eine Weile schlafen, bevor er weiterfahren konnte.

Er verstand nicht, warum er so müde war. Während der Urlaubswoche, die er zusammen mit seiner Tochter Linda mit dem Auto auf Gotland verbracht hatte, fragte sie ihn danach. Es war einer ihrer letzten Abende, und sie hatten in einer kleinen Pension in Burgsvik haltgemacht. Der Abend war sehr schön. Sie waren den ganzen Tag an Gotlands Südspitze umhergestreift. Dann aßen sie in einer Pizzeria zu Abend und kehrten in die Pension zurück.

Sie hatte sich über seine Müdigkeit gewundert. Er sah ihr Gesicht jenseits der Petroleumlampe. Er merkte, daß ihre Frage gut vorbereitet war, doch er wischte sie vom Tisch. Ihm fehlte nichts. Daß er einen Teil seiner Urlaubszeit darauf verwandte, sein Schlafdefizit auszugleichen, war doch nur natürlich. Linda hatte nicht weiter nachgefragt. Aber ihm war klar, daß sie ihm nicht glaubte.

Jetzt sah er ein, daß es so nicht weiterging. Seine Müdigkeit war nicht natürlich. Etwas stimmte nicht. Er hatte nach anderen Symptomen gesucht, die auf eine Krankheit schließen ließen. Aber abgesehen davon, daß er nachts zuweilen mit Wadenkrämpfen aufwachte, konnte er nichts finden.

Ihm war bewußt, wie nah er dem Tod gewesen war. Jetzt konnte er es nicht länger aufschieben. Er würde noch heute einen Arzttermin vereinbaren.

Er ließ den Motor an und fuhr weiter. Kurbelte das Seitenfenster herunter. Obwohl schon August war, hielt sich die hochsommerliche Hitze.

Wallander befand sich auf dem Weg zum Haus seines Vaters in Löderup. Wie viele Male er diesen Weg gefahren war, wußte er nicht. Aber es fiel ihm noch immer schwer, sich damit abzufinden, daß der Vater nicht mehr in seinem Atelier vor der Staffelei saß, umgeben von dem ewigen Terpentingeruch, und seine Bilder mit dem immer gleichen und nie abgewandelten Motiv malte. Eine Landschaft mit einem Auerhahn im Vordergrund. Oder ohne Auerhahn. Und mit der Sonne, die an unsichtbaren Drähten über den Baumkronen hing.

Bald waren zwei Jahre vergangen, seit Gertrud im Polizeipräsidium angerufen und berichtet hatte, sein Vater liege tot auf dem Boden seines Ateliers. Noch immer konnte er sich, wie in einem scharfen und lang angehaltenen Bild, daran erinnern, daß er sich zuerst geweigert hatte, es zu glauben, obwohl er wußte, daß es die Wahrheit war. Aber als er zu Gertrud auf den Hof kam, konnte er es nicht länger verdrängen. Da wurde ihm bewußt, was ihn erwartete.

Die zwei Jahre waren schnell vergangen. Sooft er konnte, aber dennoch viel zu selten, besuchte er Gertrud, die weiter im Haus seines Vaters wohnte. Es verging mehr als ein Jahr, bis sie sich ernsthaft daranmachten, sein Atelier aufzuräumen. Sie fanden zweiunddreißig fertige und signierte Bilder. An einem Abend im Dezember hatten sie an Gertruds Küchentisch gesessen und eine Liste der Personen angefertigt, die ein Bild als Geschenk bekommen sollten. Zwei behielt Wallander selbst. Eins mit Auerhahn und eins ohne, Linda bekam eins, und auch Mona, seine frühere Frau. Zu seiner Verwunderung, vielleicht auch zu seinem Kummer, wollte seine Schwester Kristina kein Bild haben. Gertrud besaß schon einige und brauchte keine weiteren. Sie hatten also achtundzwanzig Bilder zu verschenken. Wallander hatte zögernd auch eins an einen Kriminalinspektor in Kristianstad geschickt, mit dem er von Zeit zu Zeit zu tun hatte. Nachdem sie dreiundzwanzig Bilder verteilt und auch Gertrudes Verwandte bedacht hatten, waren ihnen keine Namen mehr eingefallen. Es waren also noch fünf Bilder übrig.

Wallander fragte sich, was er mit den restlichen Bildern machen sollte. Er würde es nie über sich bringen, sie zu verbrennen.

Eigentlich gehörten sie Gertrud. Doch sie hatte gesagt, Kristina und er sollten sie behalten. Nicht sie, die erst so spät in das Leben ihres Vaters getreten war.

Wallander passierte die Abzweigung nach Kåseberga. Bald würde er da sein. Er dachte an das, was ihn erwartete. Eines Abends im Mai, bei einem seiner Besuche bei Gertrud, waren sie auf den Feldwegen, die sich durch die Rapsfelder schlängelten, lange spazierengegangen. Sie hatte ihm bei dieser Gelegenheit eröffnet, daß sie wegziehen wolle. Es werde ihr zu einsam.

»Ich will nicht so lange hierbleiben, bis er mir als Geist erscheint«, hatte sie gesagt.

Irgendwie verstand er, was sie meinte. Wahrscheinlich hätte er ähnlich reagiert.

Sie waren durch die Felder gewandert, und sie hatte ihn gebeten, ihr beim Verkauf des Hauses behilflich zu sein. Es eilte nicht, es hatte Zeit, bis der Sommer vorüber war. Aber vor dem Herbst wollte sie ausziehen. Ihre Schwester war vor kurzem Witwe geworden, sie wohnte in der Nähe von Rynge. Gertrud wollte mit ihr zusammenziehen.

Jetzt war es soweit. Wallander hatte sich diesen Mittwoch frei genommen. Um neun Uhr sollte ein Makler aus Ystad kommen, und sie würden gemeinsam besprechen, welchen Preis man vernünftigerweise verlangen konnte. Vorher wollten er und Gertrud die letzten Kartons mit den Sachen des Vaters durchgehen. Die Woche davor hatten sie gepackt. Sein Kollege Martinsson war mit einem Anhänger gekommen, und sie hatten mehrere Fuhren zur Müllkippe außerhalb von Hedeskoga gebracht. Mit wachsendem Unbehagen hatte Wallander darüber nachgedacht, daß das, was vom Leben eines Menschen am Ende übrigblieb, auf der nächsten Müllkippe landete.

Von seinem Vater gab es jetzt, außer den Erinnerungen, eine Handvoll Fotografien. Außerdem fünf Bilder und zwei Kartons mit Briefen und Dokumenten. Mehr nicht. Das Leben war verbucht und abgeschlossen.

Wallander bog zum Haus seines Vaters ein. Gertrud war draußen auf dem Hof. Sie stand immer früh auf.

Sie tranken Kaffee in der Küche, wo die Schranktüren offenstanden, die Fächer leer geräumt waren. Schon an diesem Nachmittag wollte Gertruds Schwester kommen und sie abholen. Wallander würde einen Schlüssel behalten und den anderen dem Makler übergeben.

Als Gertrud ihm über den Hof entgegenkam, bemerkte er mit Verwunderung, daß sie dasselbe Kleid trug wie am Tag ihrer Hochzeit. Er spürte sofort einen Kloß im Hals. Für Gertrud war dies ein ernster und feierlicher Augenblick. Sie würde ihr Zuhause verlassen.

Sie sahen den Inhalt der beiden Kartons durch. Zwischen den alten Briefen entdeckte Wallander zu seinem Erstaunen ein Paar Kinderschuhe, an die er sich aus seiner Kindheit zu erinnern glaubte. Hatte sein Vater sie all die Jahre hindurch aufgehoben?

Er trug die Kartons hinaus zum Wagen. Als er die Wagentür zuschlug, stand Gertrud lächelnd auf der Haustreppe. »Es sind noch fünf Bilder da. Hast du die vergessen?«

Wallander schüttelte den Kopf. Er ging zum Seitentrakt, in dem das Atelier seines Vaters gewesen war. Die Tür stand offen. Obwohl sie saubergemacht hatten, hing noch der Geruch von Terpentin im Raum. Auf der alten Kochplatte stand der Topf, in dem sein Vater unzählige Tassen Kaffee gekocht hatte.

Vielleicht bin ich zum letzten Mal hier, dachte er. Aber im Unterschied zu Gertrud habe ich mich nicht feingemacht. Ich komme in meinen ausgebeulten Alltagssachen. Und wenn ich nicht Glück gehabt hätte, wäre ich jetzt sowieso tot. Und Linda müßte mit dem, was ich hinterlasse, zur Müllkippe fahren. Und da wären auch zwei Bilder, eins mit einem Auerhahn im Vordergrund, eins ohne.

Wallander war beklommen zumute. Sein Vater war noch immer anwesend in dem leeren Atelier.

Die Bilder lehnten an der Wand. Er trug sie zum Wagen, legte sie in den Kofferraum und deckte sie mit einer Wolldecke ab. Gertrud stand auf der Treppe.

»Sonst war nichts mehr?«

Wallander schüttelte den Kopf. »Nein. Nichts«, antwortete er. »Nichts.«

Um neun Uhr bog der Wagen des Grundstücksmaklers auf den Hof ein. Als der Mann ausstieg, sah Wallander zu seiner Verblüffung, daß er ihn kannte. Der Mann hieß Robert Åkerblom. Vor ein paar Jahren war seine Frau brutal ermordet und in einen alten Brunnen geworfen worden. Es war eine der schwierigsten und quälendsten Mordermittlungen, mit denen Wallander je befaßt gewesen war. Fragend runzelte er die Stirn. Er hatte eines der großen Maklerbüros beauftragt, deren Filialen über ganz Schweden verteilt waren. Das von Åkerblom gehörte nicht dazu. Falls es seine Firma überhaupt noch gab. Wallander meinte gehört zu haben, Åkerblom habe sie kurz nach dem Mord an seiner Frau aufgegeben.

Er trat auf die Treppe hinaus. Robert Åkerblom sah genauso aus, wie Wallander ihn in Erinnerung hatte. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er in Wallanders Büro gesessen und geweint. Wallander erinnerte sich daran, daß er damals gedacht hatte, Robert Åkerblom sei ein Mann, dessen Aussehen er sich nie einprägen könnte. Aber sein Entsetzen und seine Trauer um seine Frau waren echt gewesen. Sie hatten einer freikirchlichen Gemeinde angehört. Wallander glaubte, daß sie Methodisten waren.

Sie gaben sich die Hand.

»So trifft man sich wieder«, sagte Robert Åkerblom.

Jetzt erkannte Wallander auch seine Stimme. Einen Moment lang machte die Situation ihn verlegen. Was sollte er eigentlich sagen?

Doch Robert Åkerblom kam ihm zuvor. »Ich trauere noch genauso um sie wie damals«, sagte er langsam. »Aber für die Mädchen ist es natürlich noch schlimmer.«

Wallander fiel ein, daß sie zwei Töchter hatten. Sie waren damals noch klein gewesen. Sie hatten verstanden, ohne zu verstehen.

»Es muß schwer sein«, erwiderte er.

Einen Augenblick fürchtete er, Robert Åkerblom könne wie damals in Tränen ausbrechen. Doch das war nicht der Fall.

»Ich habe versucht, das Büro weiterzuführen«, sagte er. »Aber ich habe es nicht geschafft. Als mir eine Stelle bei einem der Konkurrenten angeboten wurde, nahm ich an. Und ich habe es nicht bereut. So komme ich um die langen Abende mit der Buchführung herum. Und ich kann mich mehr um die Mädchen kümmern.«

Gertrud kam heraus. Sie gingen gemeinsam durchs Haus. Robert Åkerblom machte sich Notizen und fotografierte. Danach saßen sie in der Küche und tranken Kaffee. Anfangs erschien Wallander der Preis, den Åkerblom andeutete, sehr niedrig. Doch dann sah er ein, daß es immerhin das Dreifache dessen war, was sein Vater damals bezahlt hatte.

Kurz nach elf verabschiedete sich Åkerblom. Wallander meinte, er sollte vielleicht bleiben, bis Gertrud von ihrer Schwester abgeholt wurde. Doch sie ahnte seine Gedanken und sagte, sie habe nichts dagegen, allein zu warten. »Es ist ein schöner Tag«, sagte sie. »Der Sommer ist doch noch schön geworden. Jetzt, wo er fast vorüber ist. Ich setze mich in den Garten.«

»Wenn du willst, bleibe ich. Ich habe heute frei.«

Gertrud schüttelte den Kopf. »Besuch mich einmal in Rynge«, sagte sie. »Aber warte ein paar Wochen, bis ich mich zurechtgefunden habe.«

Wallander fuhr nach Ystad zurück. Er wollte zu Hause gleich einen Arzttermin vereinbaren. Dann würde er sich im Terminplan in der Waschküche eintragen und seine Wohnung putzen.

Weil er es nicht eilig hatte, wählte er den längeren Weg. Er fuhr gern Auto. Sah sich die Landschaft an und ließ die Gedanken schweifen. Kurz hinter Valleberga piepte sein Telefon. Es war Martinsson. Wallander fuhr an den Straßenrand.

»Ich suche dich schon einige Zeit«, begann Martinsson. »Mir hat natürlich keiner erzählt, daß du heute frei hast. Weißt du übrigens, daß dein Anrufbeantworter kaputt ist?«

Wallander wußte, daß das Ding zuweilen streikte. Aber er ahnte sofort, daß etwas passiert war. Wie lange er auch schon Polizist sein mochte, das Gefühl war stets das gleiche. Sein Magen verkrampfte sich. Er hielt den Atem an.

»Ich rufe von Hanssons Zimmer aus an«, fuhr Martinsson fort. »Auf meinem Besucherstuhl sitzt Astrid Hillströms Mutter.«

»Wer?«

»Astrid Hillström. Eine von diesen jungen Leuten, die verschwunden sind. Ihre Mutter.«

Wallander wußte jetzt, wen Martinsson meinte. »Was will sie?«

»Sie ist völlig außer sich. Sie hat eine Postkarte von ihrer Tochter bekommen. In Wien abgestempelt.«

Wallander runzelte die Stirn. »Aber das ist doch eine gute Nachricht. Daß die Tochter sich meldet.«

»Sie behauptet aber, ihre Tochter hätte die Karte nicht geschrieben. Sie hält sie für gefälscht. Und sie ist aufgebracht, weil wir nichts unternehmen.«

»Was sollen wir denn unternehmen, wenn es nicht so aussieht, als liege ein Verbrechen vor? Wenn verschiedene Hinweise dafür vorliegen, daß sie sich freiwillig auf den Weg gemacht haben?«

Es dauerte einen Moment, bis Martinsson antwortete. »Ich weiß nicht, was es ist«, sagte er. »Aber ich habe so ein Gefühl, als könnte sie recht haben. Was es ist, weiß ich nicht. Aber irgendwas. Vielleicht.«

Wallander wurde sofort hellhörig. Mit den Jahren hatte er gelernt, Martinssons Vorahnungen ernst zu nehmen. »Möchtest du, daß ich komme?«

»Nein. Aber ich denke, du und ich und Svedberg sollten uns morgen zusammensetzen und die Sache einmal durchsprechen.«

»Sag, wann.«

»Um acht? Ich rede mit Svedberg.«

Das Gespräch war zu Ende. Wallander blieb im Wagen sitzen. Draußen auf einem Acker fuhr ein Traktor. Er folgte ihm mit den Augen.

Er dachte an das, was Martinsson gesagt hatte. Er selbst hatte Astrid Hillströms Mutter auch schon einige Male getroffen.

Was war bisher geschehen?

Ein paar Tage nach Mittsommer waren drei Jugendliche als vermißt gemeldet worden. Genau zu der Zeit, als er von seinem verregneten Urlaub zurückgekommen war. Gemeinsam mit einigen Kollegen hatte er die Sache untersucht. Von Anfang an hatte er das Gefühl, daß kein Verbrechen vorlag. Nach drei Tagen war eine Postkarte aus Hamburg gekommen. Das Bild zeigte den Hauptbahnhof. Wallander erinnerte sich noch an den Wortlaut: Wir sehen uns Europa an. Vielleicht bleiben wir bis Mitte August fort.

Danach war eine Karte aus Paris gekommen.

Heute war Mittwoch, der 7.August. Sie würden also bald wieder zu Hause sein. Und es war eine weitere Karte gekommen, von Astrid Hillström. Abgestempelt in Wien.

Die ersten Karten waren von allen dreien unterschrieben. Die Eltern hatten die Unterschriften erkannt. Nur Astrid Hillströms Mutter hatte gezweifelt. Aber sie hatte sich von den anderen überzeugen lassen.

Wallander warf einen Blick in den Rückspiegel und fuhr wieder auf die Straße. Martinssons Vorahnungen erwiesen sich häufig als begründet.

Wallander parkte in der Mariagata und trug die Kartons und die Bilder hinauf. Dann setzte er sich ans Telefon. Bei seinem Hausarzt lief ein Anrufbeantworter. Der Arzt würde am 12.August aus dem Urlaub zurück sein. Wallander überlegte, ob er bis dahin warten sollte. Doch der Gedanke daran, wie nah er an diesem Morgen dem Tod gewesen war, ließ ihm keine Ruhe. Er rief einen anderen Arzt an und bekam einen Termin für den folgenden Tag um elf Uhr. Nachdem er sich in der Waschküche für eine Zeit am Abend eingetragen hatte, begann er, seine Wohnung zu putzen. Schon als er mit dem Schlafzimmer fertig war, verließ ihn die Energie. Er ging nachlässig mit dem Staubsauger durchs Wohnzimmer und stellte ihn dann weg. Die Kartons und Bilder hatte er in das Zimmer geräumt, in dem Linda schlief, wenn sie ihn dann und wann besuchte.

Danach trank er in der Küche drei Glas Wasser.

Er wunderte sich auch über seinen Durst.

Die Müdigkeit. Und der Durst. Woher kamen sie?

Es wurde zwölf Uhr, und er fühlte sich hungrig. Ein Blick in den Kühlschrank verriet ihm, daß er nichts Vernünftiges im Haus hatte. Er nahm seine Jacke und verließ die Wohnung. Es war heiß. Er spazierte ins Zentrum. Vor drei Maklerbüros blieb er stehen und studierte die Angebote in den Schaufenstern. Er sah ein, daß der Preis, den Robert Åkerblom vorgeschlagen hatte, angemessen war. Mehr als 300000 würden sie für das Haus in Löderup kaum bekommen.

Bei einem Imbißrestaurant machte er halt, aß einen Hamburger und trank zwei Flaschen Mineralwasser. Dann ging er in einen Schuhladen, dessen Besitzer er kannte, und bat, die Toilette benutzen zu dürfen. Als er wieder auf die Straße trat, war er einen Augenblick lang unschlüssig. Er sollte seinen freien Tag zum Einkaufen nutzen. Nicht nur sein Kühlschrank war leer. In der Speisekammer sah es nicht besser aus. Aber im Moment konnte er sich nicht überwinden, den Wagen zu holen und in eins der Einkaufszentren der Stadt zu fahren. Er ging die Hamngata hinunter, überquerte die Eisenbahngleise und bog in die Spanienfararegata ein. Im Yachthafen schlenderte er die Stege entlang und betrachtete die vertäuten Boote. Versuchte sich vorzustellen, er könnte segeln. Ihm fehlte jede Segelerfahrung. Dann merkte er, daß er wieder pinkeln mußte. Er ging auf die Toilette des Restaurants, trank noch eine Flasche Mineralwasser und setzte sich dann auf die Bank neben der roten Baracke der Seenotrettung.

Zuletzt hatte er im Winter hier gesessen. An dem Abend, als Baiba gefahren war.

Er hatte sie nach Sturup gebracht. Es war schon dunkel. Schneeböen waren im Scheinwerferlicht vorbeigewirbelt. Sie hatten stumm nebeneinander gesessen. Als sie durch die Paßkontrolle verschwunden war, kehrte er nach Ystad zurück und setzte sich auf diese Bank. Der Wind war kalt, und er fror. Aber er hatte da gesessen. Und darüber nachgedacht, daß jetzt alles vorüber war. Er würde Baiba nicht wiedertreffen. Der Abschied war endgültig.

Im Dezember 1994 war sie nach Ystad gekommen. Kurz nachdem sein Vater gestorben war. Und er hatte eine der anstrengendsten Ermittlungen hinter sich, die er in seinen Jahren als Polizeibeamter erlebt hatte. Aber in jenem Herbst hatte er auch, vielleicht zum erstenmal seit vielen Jahren, Zukunftspläne geschmiedet. Er wollte die Wohnung in der Mariagata verlassen und aufs Land ziehen. Sich einen Hund anschaffen. Er hatte sogar einen Züchter besucht und sich Labradorwelpen angesehen. Er wollte ein neues Leben beginnen. Und das Wichtigste von allem – er wünschte, daß Baiba bei ihm bliebe. Sie hatte Weihnachten in Ystad verbracht. Es freute Wallander, zu sehen, wie gut sie und Linda sich verstanden. Damals, um Neujahr 1995, in den letzten Tagen vor ihrer Rückkehr nach Riga, hatten sie ernsthaft über die Zukunft gesprochen. Vielleicht wollte sie schon im Sommer für immer nach Schweden kommen. Sie hatten sich auch zusammen Häuser angesehen. Einen kleinen abgeteilten Hof außerhalb von Svenstorp hatten sie mehrmals besucht. Doch dann, eines Tages im März, richtiger gesagt, eines Abends, als Wallander schon geschlafen hatte, rief sie aus Riga an und erklärte ihm, ihr seien Zweifel gekommen. Sie wollte nicht heiraten, wollte nicht nach Schweden ziehen. Jedenfalls noch nicht. Voller Sorge war Wallander einige Tage später nach Riga geflogen. Er hatte geglaubt, sie überreden zu können. Doch es endete damit, daß sie sich stritten, erstmals, lange und heftig.

Dann hatten sie über einen Monat lang nicht miteinander gesprochen. Schließlich rief Wallander wieder an, und sie verabredeten, daß er im Sommer nach Lettland kommen würde. Sie verbrachten zwei Sommerwochen in einem verfallenen Haus an der Bucht von Riga, das sie von einem ihrer Kollegen an der Universität geliehen hatte. Sie machten lange Strandwanderungen, und Wallander, durch Schaden klug geworden, wartete darauf, daß sie von sich aus auf die Zukunft zu sprechen käme. Aber als sie es schließlich tat, war sie vage und ausweichend. Nicht jetzt, noch nicht. Warum konnten sie es nicht so lassen, wie es war? Als Wallander nach Hause flog, war er niedergeschlagen und wußte immer noch nicht, wie es weitergehen sollte. Der Herbst verging, ohne daß sie sich trafen. Sie hatten Pläne gemacht, verschiedene Alternativen erwogen. Aber alles hatte sich zerschlagen. In dieser Zeit war Wallander auch mißtrauisch geworden. Gab es vielleicht einen anderen Mann in Riga? Von dem er nichts wußte? Mehrmals rief er sie mitten in der Nacht an, und mindestens zweimal hatte er das Gefühl, es befinde sich noch jemand in ihrer Wohnung, obwohl sie beteuerte, es sei nicht der Fall.

Auch in dem Jahr kam sie über Weihnachten nach Ystad. Damals war Linda nur Heiligabend bei ihnen. Danach war sie mit Freunden nach Schottland gefahren. Und da, ein paar Tage nach Neujahr, hatte Baiba erklärt, sie könne sich nicht vorstellen, je nach Schweden zu ziehen. Sie habe lange gezweifelt. Aber jetzt wisse sie es. Sie wolle ihre Arbeit an der Universität nicht verlieren. Was würde sie in Schweden tun können? In Ystad? Sie könnte vielleicht Dolmetscherin werden. Aber darüber hinaus? Wallander hatte versucht, sie zu überreden. Aber es gelang ihm nicht, und er gab es bald auf. Ohne daß einer von ihnen es offen aussprach, wußten sie, daß ihre Beziehung zu Ende ging. Nach vier Jahren gab es keine Wege mehr, die in die Zukunft führten. Wallander hatte sie nach Sturup gebracht, sie durch die Paßkontrolle verschwinden sehen und später am Abend in der Winterkälte auf der Bank vor dem Gebäude der Seenotrettung gesessen. Er war niedergeschlagen und hatte sich verlassener denn je gefühlt. Doch zugleich hatte sich auch ein anderes Gefühl in ihm ausgebreitet. Ein Gefühl der Erleichterung. Wenigstens gab es keine Unsicherheit mehr.

Ein Motorboot verließ den Hafen. Wallander stand auf. Er mußte wieder auf die Toilette.

Sie hatten dann und wann noch miteinander telefoniert. Doch auch das hatte aufgehört. Seit dem letzten Mal war jetzt schon ein halbes Jahr vergangen. Als er und Linda während ihres Urlaubs durch Visby schlenderten, hatte sie ihn gefragt, ob es mit Baiba endgültig aus sei.

»Ja«, hatte er geantwortet. »Es ist vorbei.«

Sie hatte auf eine Fortsetzung gewartet.

»Es war wohl notwendig«, hatte er hinzugefügt. »Ich glaube, keiner von uns beiden wollte es wirklich. Vielleicht war es unvermeidlich.«

Er ging ins Restaurant, nickte der Serviererin zu und verschwand auf die Toilette.

Dann ging er zur Mariagata, holte seinen Wagen und fuhr zur Ausfahrt nach Malmö. Vor dem Großmarkt, in dem er einzukaufen pflegte, blieb er im Wagen sitzen und versuchte, eine Einkaufsliste zu erstellen. Aber als er mit dem Einkaufswagen zwischen den Regalen herumfuhr, konnte er den Zettel, den er geschrieben hatte, nicht finden. Er machte sich nicht die Mühe, zum Auto zurückzugehen und ihn zu holen. Es war fast vier Uhr, als er seine Einkäufe im Kühlschrank und in der Speisekammer verstaut hatte. Dann legte er sich auf die Couch und wollte Zeitung lesen. Aber er schlief sofort ein. Als er nach einer Stunde mit einem Ruck aufwachte, hatte er geträumt.

Er war mit seinem Vater in Rom. Aber auch Rydberg war dabei. Und ein paar zwergähnliche kleine Menschen, die sie hartnäckig in die Beine zwickten.

Wallander blieb auf der Couch sitzen.

Ich träume von den Toten, dachte er. Was hat das zu bedeuten? Mein Vater ist tot. Ich träume fast jede Nacht von ihm. Und jetzt auch noch Rydberg. Mein alter Kollege und Freund. Von dem ich das meiste gelernt habe, was ich heute vielleicht als Kriminalbeamter kann. Und er ist seit fast fünf Jahren tot.

Er ging hinaus auf den Balkon. Es war noch immer heiß und windstill. Am Horizont baute sich eine Wolkenfront auf.

Plötzlich wurde ihm mit erschreckender Deutlichkeit klar, wie einsam er war. Abgesehen von Linda, die in Stockholm lebte und die er selten traf, hatte er fast keinen Vertrauten. Sein Umgang mit Menschen beschränkte sich auf seine Arbeitskollegen. Und die traf er nie in seiner Freizeit.

Er ging ins Badezimmer und wusch sich das Gesicht. Betrachtete sich im Spiegel. Er war braungebrannt. Aber die Müdigkeit machte die Haut fahl. Das linke Auge war blutunterlaufen. Seine Stirn war wieder ein Stück höher geworden.

Er stellte sich auf die Waage. Sie zeigte ein paar Kilo weniger an als vor dem Sommer. Aber immer noch zu viele.

Das Telefon klingelte. Es war Gertrud.

»Ich wollte nur sagen, daß ich gut in Rynge angekommen bin.«

»Ich habe an dich gedacht«, sagte Wallander. »Ich hätte vielleicht bei dir bleiben sollen.«

»Ich brauchte das Alleinsein. Mit allen Erinnerungen. Aber hier wird es mir gutgehen. Meine Schwester und ich kommen gut miteinander aus. So war es immer.«

»Ich besuche dich bald einmal.«

Als sie ihr Gespräch beendet hatten, klingelte das Telefon sofort wieder. Diesmal war es seine Kollegin Ann-Britt Höglund.

»Ich wollte nur hören, wie es gelaufen ist«, sagte sie.

»Was gelaufen ist?«

»Solltest du nicht heute einen Makler treffen? Wegen des Hauses von deinem Vater?«

Wallander fiel ein, daß er am Vortag ein paar Worte mit ihr darüber gewechselt hatte.

»Es ist gutgegangen. Du kannst es für 300000 kaufen.«

»Ich habe es ja nie gesehen.«

»Es ist ein komisches Gefühl«, sagte Wallander. »Jetzt, wo es leer steht. Gertrud ist ausgezogen. Irgend jemand wird es kaufen. Vermutlich wird es ein Sommerhaus. Andere Menschen werden darin leben. Und sie werden nichts von meinem Vater wissen.«

»Es gibt in allen Häusern Gespenster«, erwiderte sie. »Außer in Neubauten.«

»Der Geruch von Terpentin wird sich eine Zeitlang halten«, sagte Wallander. »Wenn der auch weg ist, gibt es da nichts mehr, das an ihn erinnert.«

»Das klingt wehmütig.«

»Aber so ist es. Wir sehen uns morgen. Nett, daß du angerufen hast.«

Wallander ging in die Küche und trank Wasser.

Ann-Britt war aufmerksam. Sie dachte an so etwas. Er selbst wäre nie auf den Gedanken gekommen, sie in einer ähnlichen Situation anzurufen.

Es war sieben. Er briet Fleischwurst und Kartoffeln. Dann saß er mit dem Teller auf den Knien vor dem Fernseher, fand aber nichts, was ihn interessierte. Den Kaffee nahm er mit hinaus auf den Balkon. Sobald die Sonne untergegangen war, wurde es kühl. Er ging wieder hinein.

Den Rest des Abends verbrachte er damit, die Dinge durchzusehen, die er am Morgen aus Löderup mitgebracht hatte.

Ganz unten in einem der Kartons lag ein brauner Umschlag mit ein paar vergilbten Fotos. Er konnte sich nicht erinnern, sie schon einmal gesehen zu haben. Auf einem war er selbst, vier oder fünf Jahre alt, auf der Motorhaube eines großen amerikanischen Wagens sitzend. Daneben stand sein Vater und hielt ihn fest.

Wallander nahm das Foto mit in die Küche und suchte in den Schubladen nach einem Vergrößerungsglas.

Wir lachen beide, dachte er. Ich blicke in die Kamera und strahle vor Stolz. Ich darf auf dem Auto eines der Kunsthändler sitzen. Einer von denen, die die Bilder meines Vaters kauften und schamlos unterbezahlten. Mein Vater lacht auch. Und er sieht mich an.

Das Foto sprach aus einer lange abgeschlossenen und unwiederholbaren Wirklichkeit zu ihm. Sein Vater und er hatten einmal ein gutes Verhältnis gehabt. Aber als er sich entschloß, Polizeibeamter zu werden, änderte sich alles. Erst in den letzten Lebensjahren seines Vaters hatten sie langsam etwas von dem Verlorenen wiedergefunden.

Aber so weit wie hier sind wir nie mehr gekommen, dachte Wallander. Zu diesem Lachen, wie ich auf der Motorhaube eines glänzenden Buicks sitze. In Rom waren wir nahe daran. Aber eben nur nahe daran.

Wallander pinnte das Foto mit einer Heftzwecke an die Küchentür. Dann trat er wieder auf den Balkon. Die Wolkenbank war näher gekommen. Zurück im Wohnzimmer, setzte er sich vor den Fernseher und sah den letzten Teil eines alten Films.

Um Mitternacht ging er ins Bett.

Am nächsten Tag würde er eine Besprechung mit Svedberg und Martinsson haben. Danach würde er zum Arzt gehen.

Lange lag er im Dunkeln wach. Vor zwei Jahren hatte er davon geträumt, aus der Mariagata auszuziehen. Sich einen Hund anzuschaffen. Mit Baiba zusammenzuleben.

Aber nichts von alledem war Wirklichkeit geworden. Keine Baiba. Kein Haus. Kein Hund. Alles war beim alten geblieben.

Es muß etwas geschehen, dachte er. Etwas, was mich wieder nach vorn blicken läßt.

Erst nach drei schlief er endlich ein.

2

In den Morgenstunden zog die Wolkenbank langsam vorüber. Wallander erwachte schon um sechs Uhr. Er hatte wieder von seinem Vater geträumt. Unzusammenhängende Bilder waren in seinem Unterbewußtsein vorübergeflimmert. Er war im Traum zugleich Kind und Erwachsener gewesen. Einen begreifbaren Zusammenhang konnte er nicht erkennen. Der Traum war wie ein Schiff, das in einer Nebelbank verschwindet.

Er stand auf, duschte und trank Kaffee. Als er auf die Straße trat, spürte er, daß die sommerliche Wärme sich gehalten hatte. Wieder war es vollkommen windstill. Er nahm seinen Wagen und fuhr zum Polizeipräsidium. Es war noch nicht sieben, und die Korridore lagen verlassen. Wallander holte sich eine Tasse Kaffee und betrat sein Zimmer. Sein Schreibtisch war, was äußerst selten vorkam, nicht mit Akten überhäuft, und er fragte sich, wann er zuletzt so wenig zu tun gehabt hatte. Im Lauf der Jahre hatte Wallander erlebt, wie seine eigene Arbeitsbelastung im gleichen Maß wuchs, in dem die erreichbaren Kapazitäten schrumpften. Ermittlungen blieben liegen oder wurden vernachlässigt. Wallander wußte, daß in vielen Fällen, in denen die Voruntersuchung einen Verdacht auf ein Verbrechen ergab, dennoch keine weiteren Schritte unternommen wurden. Das hätte nicht so sein müssen. Wenn sie mehr Zeit hätten. Wenn die Abteilung nicht so unterbesetzt wäre.

Man konnte immer darüber streiten, ob Verbrechen sich lohnte oder nicht. Es würde sich auch nie ein genauer historischer Zeitpunkt bestimmen lassen, wann die Lage umgeschlagen war. Aber man konnte längst nicht mehr darüber hinweggehen, daß die Kriminalität in Schweden blühte wie nie zuvor. Menschen, die Wirtschaftskriminalität auf hohem Niveau betrieben, lebten in einem nahezu geschützten Raum. Hier schien der Rechtsstaat vollkommen kapituliert zu haben.

Wallander diskutierte diese Probleme häufig mit seinen Kollegen. Er spürte, wie groß die Sorge angesichts dieser Entwicklung in der Bevölkerung war. Gertrud sprach davon. Die Nachbarn in der Waschküche redeten darüber.

Und ihre Sorge war berechtigt. Doch Wallander sah keinerlei Anzeichen für energische Gegenmaßnahmen. Vielmehr wurden die Polizei und der Rechtsapparat abgerüstet.

Er zog seine Jacke aus, öffnete das Fenster und betrachtete den alten Wasserturm.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!