Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elytis Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

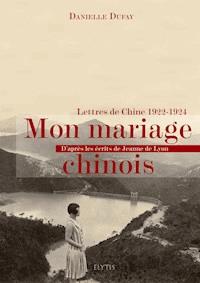

L’histoire singulière d’une arrivée en Chine

Mon mariage chinois est avant tout l’histoire véridique d’un destin extraordinaire.

Jeanne Rambaud, née en 1886 à Lyon – et qui deviendra Jeanne de Lyon de par sa « plume », à son arrivée en Chine – rencontre un étudiant chinois, Phan, lors d’un séjour en Angleterre. Sensible à sa bonne éducation et à sa courtoisie, elle se lie d’autant plus facilement qu’il lui fait une cour assidue. Pourtant, sans l’expliquer, il repousse régulièrement leur union.

Elle l’épouse finalement en 1913 avant qu’il ne retourne dans l’Empire du Milieu, sans qu’elle ne puisse l’accompagner ; la Première guerre mondiale s’annonçant.

En 1922, elle embarque à Marseille, pour rejoindre cet «

inconnu », et les premiers doutes surviennent… Comment se déroulera ce voyage ? Qu’est donc ce pays dont elle ignore tout ? Qui est vraiment ce mari dont elle a oublié les traits ?

Une peinture riche et passionnante de la Chine des années vingt

EXTRAIT

Je suis à bord de l’Ernest Renan, je vais essayer de te donner une idée des pensées qui m’ont assaillie depuis mon départ, te raconter mon voyage et ma vie à bord, comme je te l’avais promis.

Je tremble encore de cette indicible douleur que j’ai ressentie à Marseille, lors de cette heure inoubliable où, me penchant sur la lisse, j’ai vu avec terreur la passerelle se retirer, le paquebot se détacher de la terre et lentement, irrésistiblement et cruellement s’élargir l’espace entre le quai et les miens. Vous n’étiez qu’à quelques mètres de moi et déjà un gouffre nous séparait. Que n’aurais-je donné pour revenir en arrière ? Avec avidité, mes yeux s’attachaient à la flamme du briquet que notre frère avait allumé pour localiser votre présence. Cette faible lueur vacillante marquait l’endroit d’où j’entendais encore monter vos voix et vos adieux.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Danielle Dufay, la petite-fille de Jeanne de Lyon, a retrouvé les écrits de voyage, le récit de l’arrivée en Chine ainsi que le journal intime de son aïeule. Elle est élevée par Jeanne, sa grand-mère, et deviendra médecin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danielle Dufay remercie ceux qui l’ont accompagnée dans cette aventure et tout particulièrement Nicole Rivière pour son assiduité.

Voyage de Jeanne de Lyon de Marseille à Hongkong sur l’Ernest Renan, de la Compagnie Maritime française d’Extrême-Orient.

AVANT-PROPOS

Jeanne de Lyon, ma grand-mère, racontait merveilleusement bien son vécu. Neuvième d’une famille de onze enfants, elle était née en 1886 à Lyon. Son père, employé de banque, ne recevant qu’un maigre salaire, elle me disait souvent que ses parents faisaient tout pour garder leur dignité malgré une grande pauvreté. De ce fait, il fut inconcevable pour elle, d’envisager de poursuivre des études ; Jeanne décréta alors très jeune qu’elle partirait avec un double objectif : subvenir à ses propres besoins, et participer à ceux de la famille.

Arrivée seule en Angleterre pour un travail au pair, elle fit rapidement venir sa sœur cadette Laurence, qui deviendra sa confidente et sa correspondante privilégiée à son arrivée en Chine.

Lors de ce séjour anglais, elle rencontra un étudiant chinois Phan, pensionnaire dans le même établissement, dont la bonne éducation et la courtoisie lui plurent. Il lui fit une cour assidue, et leur relation aboutit à des fiançailles qui durèrent plusieurs années. Pourtant, Phan repoussait régulièrement leur union.

Ainsi, le temps passant, lors de ses trajets en métro ou en bus pour se rendre à son travail, elle croisait régulièrement le regard intéressé d’un autre jeune homme. Des sourires s’échangèrent, ils firent connaissance. Les relations s’intensifièrent et ils devinrent très amoureux.

Et c’est ainsi que ma grand-mère se retrouva avec deux hommes dans sa vie ; le premier faisait traîner une situation depuis longtemps, et elle venait de tomber amoureuse du second.

Une décision s’imposait : épouser l’étudiant suisse qui voulait partir en Amérique faire fortune ou épouser ce Chinois avec lequel elle était engagée de longue date.

Les mentalités et mœurs des années mille neuf cent, décidèrent pour elle. L’union serait un mariage de raison et non d’amour.

En 1913, elle s’unit à ce jeune Chinois à Londres avant de rentrer en France.

Elle fera plusieurs allers et retours entre la France et Londres, puis se verra contrainte par la guerre, à ne plus quitter le pays.

Ayant terminé ses études, Phan retourne en Chine en 1915, sans Jeanne qui découvrira avec horreur et stupéfaction que son mariage lui a fait perdre sa nationalité française et qu’ainsi, elle est devenue citoyenne chinoise.

En 1922, elle embarque finalement à Marseille pour rejoindre son mari et entreprend ce long voyage vers un Orient dont elle ignore tout.

Son parcours et son arrivée dans l’Empire du Milieu, furent propices à la rédaction d’un important journal et à d’innombrables lettres adressées à sa sœur Laurence. Ces écrits sont un témoignage poignant sur la solitude, sur les doutes, sur l’inconnu qui se cache toujours derrière le voyage. Au-delà, ils représentent une peinture fidèle et passionnante de ce que fut la Chine au début du siècle.

J’ai retrouvé ces textes, ces photographies, avec un immense plaisir tant ma fascination pour le destin singulier de cette femme hors-norme était fort. Dans les années trente, ma grand-mère souhaitait voir ses mémoires publiées ; elle m’en a donc confié le soin et c’est, animée par une joie d’autant plus grande, que j’exhume à présent ses impressions de voyage.

DANIELLE DUFAY

11 novembre 1922Ma chère Laurence,

JE SUIS À BORD de l’Ernest Renan, je vais essayer de te donner une idée des pensées qui m’ont assaillie depuis mon départ, te raconter mon voyage et ma vie à bord, comme je te l’avais promis.

Je tremble encore de cette indicible douleur que j’ai ressentie à Marseille, lors de cette heure inoubliable où, me penchant sur la lisse, j’ai vu avec terreur la passerelle se retirer, le paquebot se détacher de la terre et lentement, irrésistiblement et cruellement s’élargir l’espace entre le quai et les miens. Vous n’étiez qu’à quelques mètres de moi et déjà un gouffre nous séparait. Que n’aurais-je donné pour revenir en arrière ? Avec avidité, mes yeux s’attachaient à la flamme du briquet que notre frère avait allumé pour localiser votre présence. Cette faible lueur vacillante marquait l’endroit d’où j’entendais encore monter vos voix et vos adieux.

Cette fois mon départ est une réalité. C’est la conséquence de ce choix insensé que j’ai fait en épousant un Chinois. Je maudis la singulière destinée qui m’appelle vers cette terre inconnue et si lointaine. Les larmes inondent mes joues, la souffrance crispe mon visage, de lourds sanglots crèvent dans ma gorge. Chancelante, je vais m’écrouler sur ma couchette.

Après mon mariage en Angleterre, la Grande Guerre m’a empêchée de suivre Phan en Chine. J’ai alors passé plusieurs années parmi vous tous à Lyon, sans pratiquement aucune nouvelle de mon mari. Je me demande encore comment j’ai pu me décider à partir le rejoindre en vous abandonnant tous. C’est sûrement mon humeur aventureuse qui m’a conduite à prendre une telle décision. J’espère ne pas avoir à le regretter toute ma vie.

Je revois ma rencontre avec Phan dans une pension de famille anglaise. J’ai fait à cet asiatique un accueil froid, j’étais plus préoccupée par la lutte que j’avais à livrer avec l’existence que par la présence de ce Céleste qui me laissait franchement indifférente. Mais cet étranger a su, par son amabilité, sa politesse exquise, ses qualités intellectuelles, s’imposer à ma réserve. J’ai cédé à la sympathie générale que chacun montrait à son égard en particulier toi Laurence et notre frère Auguste. Bientôt il est devenu un ami charmant, plein de tact, d’un commerce fort agréable, et j’ai regretté mon attitude distante faite d’a priori.

Plus tard lorsqu’il m’a fait l’aveu d’un sentiment amoureux, je ne l’ai pas repoussé… Son attitude a nourri l’inclination que je ressentais pour lui. Je ne l’aimais pas d’amour. J’avais vingt ans, j’étais marquée par mon éducation religieuse où le mariage de raison primait sur le grand amour. Peu à peu, j’envisageais une union raisonnable, intellectuelle, romancée par le long voyage et l’inconnu qu’elle promettait, mais je la désirais, étayée de loyauté, d’affection et d’estime.

Notre mariage devait se conclure rapidement, pourtant il a été brusquement retardé par un motif inattendu. Mon fiancé alléguait l’opposition de sa famille à une union qu’elle réprouvait. Il m’a rapporté cette explication en termes imprécis et embarrassés, avec l’assurance qu’une nouvelle démarche tentée auprès de ses parents serait couronnée de succès. Il a fallu attendre. Je n’étais pas pressée, mais lui qui semblait l’être au départ, se soumettait trop facilement au désir de son père. Le temps a passé et Phan n’a pas abandonné son désir de m’épouser.

La veille de mon mariage a été un véritable cauchemar. Je n’en ai jamais parlé à personne. Maintenant, je te raconte le drame que j’ai vécu.

Entre dix heures et minuit, Phan m’a prise à part. Il m’a dit qu’il avait à me causer, à me faire un aveu, et à me demander pardon. Je devais être indulgente et l’aider.

Un aveu me suis-je répétée, le cœur soudainement alerté, tandis que je me sentais pâlir et défaillir. Je suis restée muette, j’avais peur… Que pouvait-il avoir à me confesser, en un pareil moment, avait-il donc commis quelques méfaits, allait-il m’avouer quelque honte de son passé, ce passé que je ne connaissais que d’après ses dires ? Je m’étais entièrement fiée à cet étranger venu d’Extrême-Orient, et maintenant l’imprudence que j’avais commise en lui accordant toute ma confiance commençait à être ébranlée. J’étais terrorisée, qu’avait-il à me dire ?

Cette attitude pénible et embarrassée trahissait une faute évidente. Soudain, je me suis sentie nerveuse. Il se taisait et attendait… Je voulais en finir avec cette angoisse. Brutalement je commandais d’une voix blanche : “Maintenant dites-moi ce que vous avez à me dire ?”. C’est alors qu’il m’a avoué qu’il avait été marié, qu’il était veuf avec des enfants…

Tu te rends compte, marié… avec des enfants. Sa femme était morte depuis quelques mois… Et nous étions fiancés depuis si longtemps… Alors que je lui en faisais la remarque, il baissa la tête.

Il était marié et il ne me l’avait jamais dit… Comment expliques-tu ce silence sur une chose aussi capitale ?

Il avait peur de me perdre, mais si sa femme n’était pas morte, que serait-il arrivé ? Il ne savait pas, il se fiait au destin. Le destin lui a servi !… Mais comment me prouver que sa femme était morte ? Pourquoi le croire ? C’est alors qu’il m’a montré une police d’assurance. Ce document de firme anglaise attestait le décès de sa femme survenu quelques mois auparavant. Il disait vrai, cette fois, hélas ! J’étais atterrée.

Pourquoi ne m’a-t-il jamais parlé de sa situation familiale ? Il avait eu une splendide occasion de dévoiler son secret. En effet, un de ses compatriotes qui nous visitait fréquemment, a eu une romance avec une Anglaise qui s’est terminée lamentablement. La jeune femme, après s’être laissée courtiser, a appris par hasard d’un ami chinois, que son fiancé était marié et père de famille. Elle l’a chassé de sa maison après un violent esclandre, causant un scandale qui n’était pas honorable pour le personnage. J’ai été extrêmement indignée de cette affaire et je ne l’ai pas caché à Phan.

Aucun doute n’existait sur l’attitude que j’aurais adoptée en pareil cas. Mes réflexions désobligeantes et franchement accusatrices sur l’individu incriminé n’ont pas été épargnées à mon fiancé. Pas un seul instant la pensée que notre cas était similaire ne m’effleura l’esprit. J’étais aveuglée de confiance et d’estime pour cet homme que je voyais à travers ma mentalité d’Occidentale. Il aurait dû avouer ce jour-là qu’il était dans la même situation. Compte tenu de mes propos acerbes, je ne l’ai pas aidé à briser ce silence et le secret a duré jusqu’à cette heure, veille de notre mariage, où il m’a mise au courant de son très récent veuvage.

Pourquoi ne l’a-t-il pas fait auparavant ? Qu’est-ce qui l’a arrêté ? La peur de me perdre, m’a-t-il dit.

J’aurais rompu dès les premiers mots d’un tel aveu. La vérité n’était pas reluisante, elle était même tout autre. Un seul sentiment l’avait fait agir : la peur, cette inimaginable peur chinoise qui fait reculer sans cesse les Célestes.

Mon Dieu ! Pourquoi n’a-t-il pas réagi en parfait Chinois, en prenant la fuite, quand il en était encore temps. C’était trop tard.

Nos fiançailles ont été interminables. Elles ont subi les assauts du doute et le vent de la révolte. Leur durée a montré des lacunes, d’insensibles divergences, des incompatibilités délicates, un esprit différent du mien. Nos cœurs ne battaient ni pour les mêmes souvenirs, ni pour les même causes, et les événements avaient sur nos esprits des réactions différentes.

L’ambiance européenne aidant, ces divergences de pensées étaient banales. Malgré tout, je me sentais inquiète. Pour tout dire, le destin m’attirait vers d’autres horizons où j’étais attendue. Et quand, prise de scrupules, dans une heure d’épanchement, je prenais notre frère comme confident de mes lassitudes, de mes déceptions et de mes élans vers une autre destinée, il me sermonnait. Il me faisait remarquer que j’appréciais chez un homme l’intelligence, la largeur d’esprit, la bonté, les principes, l’éducation, la culture. Mon fiancé possédait tout cela. Je baissais la tête, je me taisais sur mes regrets, honteuse de cette défection morale que je sentais poindre en moi en désirant briser cette union, mais j’étais trop scrupuleuse pour le faire la première. Que n’aurais-je donné pour que la rupture vienne de sa part ! Quant à moi, jamais je n’ai songé à infliger de peine à cet homme pour qui j’avais de l’affection, de l’estime et en l’amour duquel je croyais.

Te souviens-tu, d’A… F… qui sans se décourager, bien qu’il me savait fiancée à Phan, me poursuivait de son assiduité et me promettait un amour éternel. Malgré des sentiments très forts qui naissaient en moi, j’ai résisté.

Un aveu au bon moment aurait entraîné une rupture, ma liberté retrouvée m’aurait permis de vivre un grand amour. Dégagée de scrupules par la vérité, nulle hésitation ne se serait dressée devant la radieuse et rationnelle voie que le destin avait entrouverte devant moi.

Il n’était plus temps maintenant… je n’ai pas pu trancher. Cette nuit avant mes noces s’est transformée en veillée funèbre de tous mes espoirs défunts.

Quelques heures à peine nous séparaient de la cérémonie nuptiale. Je n’ai pas pu rompre à la dernière minute. J’ai été paralysée par ma morbide timidité, par mon éducation catholique et provinciale, assujettie à l’opinion d’autrui. J’ai été incapable d’agir avec cette indépendance d’esprit que donne la maturité. Je n’ai pas osé affronter le mépris des autres, leurs jugements étriqués. Je n’avais ni l’audace ni le cran nécessaires pour tout bouleverser et j’ai eu ce soir-là l’indigne lâcheté de reculer devant le scandale.

Dans un “Registrar Office” de la banlieue de Londres, deux employés d’administration doivent se souvenir de cette petite Française sanglotante, un matin de printemps radieux et clair, qu’ils marièrent à un gentleman chinois, souriant et empressé. Cette petite Française, c’était moi… Et tandis que mes lèvres tremblantes murmuraient un “oui” étouffé de larmes, tout mon être criait en une protestation indicible et secrète : “Non, Non, Non.”

C’est ainsi que je me suis mariée avec ce Céleste chargé de famille, dont le silence m’a trompée, cet homme que je plaçais au-dessus de tout soupçon. J’avais à travers une malencontreuse pitié, une funeste sentimentalité, un sens déformé du devoir, commis cette inexplicable erreur. Ce souvenir enfoui au fond de ma mémoire remonte. J’ai tellement regretté ce choix toutes les années passées à Lyon auprès de vous et loin de Phan pendant la Grande Guerre.

Après une nuit agitée, mon réveil est pénible. Il est dur de vivre quand on n’en a plus le goût. Je m’habille sans enthousiasme. J’ouvre le hublot. C’est un véritable choc, cette beauté proche est réelle. Je quitte ma cabine, je me sens appelée vers la magnificence du paysage qui défile.

Le peintre invisible a tout dessiné, la vision est impressionnante, le tableau est éblouissant. Quelle fraîcheur, quel éclat, quelle joie, quelle chaleur ! Sur le chatoyant tapis de satin bleu qu’est la mer en ce radieux matin, l’or du soleil exerce l’enchantement de ses reflets, pose des facettes versicolores. A la poupe, au-dessus du sillage écumeux qu’entraîne derrière lui le fier paquebot, plane une nuée de mouettes. Elles évoluent rieuses, fières de leur blancheur et décrivent avec délices de gracieuses circonvolutions tout en exhalant leur bonheur d’exister… De chaque côté apparaissent les montagnes, les côtes d’Italie, les rives de la Corse dont les sommets émergent en rose violet sur un fond de lapis-lazuli.

Je ne pleure plus, déjà le soleil réchauffe mon être. Je me sens délivrée, transformée. J’ai fait le choix de partir, je dois vivre les heures présentes que les circonstances me donnent.

J’aperçois au loin le Stromboli. Sur une pente douce s’accrochent de la verdure, des vignes en lignes serrées et des villas blanches. Très intéressée, je regarde, mais à mesure que nous avançons, je me rends compte que ce coin fertile et agréable n’est qu’un des aspects du Stromboli. Nous avons légèrement obliqué et le volcan me présente maintenant un flanc cendreux, abrupt, rayé de gigantesques coulées de lave solidifiée que l’éruption rejette toujours du même côté. Si, par un caprice dont la nature est coutumière, le monstre changeait un jour la direction de ses tourbillons de feu et de ses matières enflammées, qu’adviendrait-il du joli coin ensoleillé que je viens d’admirer ?

Dans le lointain, les contours de l’Etna se détachent vaguement dans la lumière éblouissante. La distance ne me permet aucun détail. Nous entrons en pleine mer.

Je quitte le pont, je suis souffrante. Un pénible mal de mer me retient depuis des heures dans ma cabine, corps inerte, aveulie et sans volonté. Le thermomètre de mon moral a considérablement baissé. C’est la déroute de tous les sentiments de joie que le soleil, l’espace et l’ambiance avaient fait renaître en moi. Je me retrouve comme au départ : infiniment désolée, indifférente aux choses, apeurée de la destinée qui m’attend.

Mon mariage m’a enlevé ma nationalité française. Je suis d’après la loi : “Chinoise, femme d’Asiatique”. Je traîne cette nationalité comme un boulet. Mes mauvais souvenirs reviennent. Nous Français n’avons aucun a priori racial, par contre les Anglo-Saxons entretiennent envers les races dites inférieures des préjugés contre lesquels je vais me heurter peu de temps après mon mariage, dans des circonstances significatives. L’accès d’une pension de famille nous a été refusé, parce que Phan était un homme de couleur.

Je me remémore aussi cette phrase et ce ton cinglant et humiliant prononcé par un étranger lors d’un de mes précédents voyages : “Vous, femme de Chinois, quel dommage !”.

Il a tourné vers moi un regard que je n’oublierai jamais. Je t’ai maintes fois raconté que je me suis heurtée à des flèches ironiques, envoyées avec le sourire par des personnes étrangères.

En Autriche où je voyageais dans un compartiment de chemin de fer en compagnie d’une Américaine d’âge respectable, j’engageai une conversation parfaitement cordiale. Dès que je lui dis que mon mari était Chinois, elle s’exclama sans cacher l’indignation que la nouvelle lui causait : “Chinois ! Quelle pitié !”

Surprise et froissée, je demandai avec hauteur ce qui pouvait motiver une telle réaction. Elle me répondit que ma situation était immorale : “Deux sangs ne peuvent pas se mélanger dans un mariage”.

Mentalement, je faisais la différence entre le style et la valeur intellectuelle des Américains que j’avais côtoyés après la guerre et celles de l’homme distingué qu’était mon mari. Sa culture, son esprit, ses manières affables le rendaient fort sympathique, et je croyais que tous les Chinois lui ressemblaient. Aussi, je me suis sentie profondément indignée de ce qu’osait avancer cette étrangère.

Tant bien que mal, je tentais de faire l’apologie de cette Chine que je ne connaissais pas et de vanter sa vieille civilisation, ce qui d’ailleurs m’écartait du sujet. La question concernant le mélange des races était un problème grave et ma situation de femme de Chinois me faisait un devoir de défendre ce peuple.

Quand je me remémore cet incident de voyage, rétrospectivement je fais amende honorable à cette respectable Américaine. Elle avait raison et moi tort. Toutes ces réflexions entretiennent la flamme cachée de ma souffrance, mon cœur se replie devant une réalité que je considère irréversible. J’oppose un visage fermé aux confidences. Je ne peux qualifier d’indiscrets les mots lourds d’intérêt qui jaillissent de ces bouches alors que montent à mes yeux des larmes invisibles parce que ma fierté les cache.

Une invincible pudeur retient sur mes lèvres un aveu que la chaleur des sympathies et la qualité des esprits devraient attirer. Je dérobe mon cœur et mon visage. Je revois ce regard et j’entends les mots prononcés qui martèlent toujours mon âme et résonnent comme un glas sur ma destinée. “Vous, femme de Chinois !…”

Le mal de mer est passé, je retourne sur le pont goûter les plaisirs que m’offre la nature. Quel réconfort cette poésie pathétique des clairs de lune, quand de son globe clair et pur glissent des lueurs fugitives, transparentes comme des voiles ! Elles diffusent sur le champ mouvant des ondes une clarté opaline qui scintille sur la surface des eaux en éclats d’acier.

J’éprouve un réel bonheur d’être bercée par ce flot enlaçant comme une caresse où miroite une lune spectrale plus douce, plus mystérieuse, plus énigmatique qu’une perle rare.

Orgueilleusement, le grand navire coupe la vague et dans les lames qu’il rejette sur ses flans, je vois de merveilleux verts et des bleus inconnus, trésors phosphorescents entrevus en un instant fugitif. Ils engloutissent aussitôt des flots de blanche et bouillonnante écume.

Il est difficile de s’isoler sur un paquebot. Je ne songe plus à rester dans la cabine, il commence à faire une chaleur intolérable. Il est impossible pendant la journée de lire sur le pont, il y a trop d’allées et venues. Mon endroit de prédilection est le salon de correspondance, il a le mérite d’être agréable, meublé de petits bureaux élégants fort bien placés aux courants d’air. Tout en écrivant, j’ai la faculté de pouvoir surveiller les visages multiples de la mer. Le seul ennui, chaque bureau est double, je m’attends à ce que le charme de ma solitude soit interrompu de temps en temps. Je ne me plains pas et me propose d’user et même d’abuser de son confort et de sa situation unique.

Je ne suis pas malheureuse sur ce paquebot et si ma sauvagerie s’accommodait mieux de la société, je finirais probablement par m’y trouver bien. Je blâme en mon for intérieur ma retenue dont je ne suis pas maîtresse, et qui parfois me fige en apparence, en des attitudes gênantes, indifférentes ou glaciales. Je me désapprouve, je me rends compte des possibilités inespérées que m’offre ce voyage. Je devrais me rapprocher des passagers, causer avec eux, les interroger sur leurs impressions, m’enrichir de leurs expériences. Je reste sur la défensive et dans mon isolement, ma situation d’épouse de Chinois me renferme définitivement sur moi-même.

Mon voyage continue imperturbable. Un homme distingué, d’âge respectable, s’installe parfois en face de moi dans le salon de correspondance, aujourd’hui il me tend mon coupe-papier d’ivoire, objet familier de mes lectures, que j’ai égaré. Il profite de cet heureux incident pour se présenter : “Je m’appelle Monsieur W… je suis originaire de Varsovie.”

Alors s’engage une conversation intéressante dont la Chine est le sujet principal. C’est avec joie que je suis sortie de mon isolement. J’ai trouvé un esprit d’une grande culture abordant ce sujet si brûlant pour moi, avec la compétence et l’expérience d’un homme qui a fait dans ce pays des séjours prolongés. J’écoute les appréciations qu’il émet, avec une autorité incontestable. C’est la discrétion, la mesure et l’indulgence qui percent dans chacun de ses jugements. Il s’exprime en un français irréprochable, son analyse est fine et lumineuse. J’écoute. Je ne peux rien dire de ce pays où je dois organiser ma vie. Mes connaissances à cet égard sont fort limitées, elles se bornent aux commentaires peu diserts de mon mari.

J’apprends que la Chine est un pays riche inexploité où les possibilités sont innombrables. Jusqu’à mon arrivée, je dois me fier aux dires des autres ; son opinion n’est pas défavorable. Je découvre chez mon interlocuteur, un enthousiasme très visible pour l’art de ce pays qu’il apprécie en collectionneur. Certaines vieilles coutumes chinoises, certaines formes de pensées lui plaisent infiniment. C’est un peuple très paradoxal, il goûte ses manières aristocratiques et le raffinement de sa politesse. Sa vieille et légendaire probité n’est pas un mythe : quand un Chinois a donné sa parole, il ne revient jamais dessus. Il peut encore me donner de nombreux exemples…

Les Célestes de l’ancien régime sont des hommes charmants, d’agréable compagnie, infiniment supérieurs aux jeunes Chinois aux prétentions “modernes” qui sont souverainement déplaisants. Ces derniers perdent la distinction et le charme de leurs ancêtres en jouant à se composer un personnage disparate. L’exemple américain a fait beaucoup de mal à l’Empire Céleste.

Il attire mon attention sur leur indifférence vis-à-vis de la chose publique. Le plus grand ennemi de la Chine est sa haute administration. Le vol du bien de l’état est organisé et consenti de haut en bas de l’échelle. Chacun se sert. Le peuple est misérable, toute son histoire n’est faite que de pauvreté et de labeur. Mon interlocuteur est intarissable sur le sujet. Seule la paix, et une discipline sévère parmi les hauts fonctionnaires, sauveront ce pays d’une ruine imminente.

Si les propos de ma nouvelle connaissance m’intéressent, certains détails méritent d’être éclaircis. Quel est le mode de vie du peuple chinois, en quoi consistent ces coutumes ancestrales ? Je me heurte alors à un laconisme inattendu. Il faut vivre dans ce pays pour bien comprendre son mode de fonctionnement. Il est différent de l’Europe, il est impossible de le comparer à d’autres nations. La réalité des conditions matérielles s’annonce décevante. Comme je m’intéresse à la Chine, il me conseille de profiter au maximum de mon voyage. Ce sera pour moi une source d’émotions toujours renouvelées.

Il ignore ma situation. Il ne soupçonne pas mon mariage chinois, mon installation future. Au cours de la conversation, il a fait des réserves. J’appréhende l’inconnu.

Le paquebot continue tranquillement sa route et nous arrivons à Port-Saïd ce matin. Je découvre l’effervescence d’une escale. Tous les passagers sont sur le pont et surveillent l’appareillage. Ils sont prêts à descendre. L’Ernest Renan avance lentement dans l’enceinte des digues de pierres qui clôturent le port.

Au centre, la statue de Ferdinand de Lesseps veille sur son œuvre gigantesque réalisée avec ferveur au prix d’énormes efforts, d’inestimable patience et d’exceptionnelle énergie. Une inoubliable satisfaction d’amour-propre m’envahit tout le long de ce canal conçu par un cerveau français et creusé par des mains françaises.

L’Ernest Renan jette l’ancre. Aussitôt une nuée d’embarcations colorées, pilotées par des Egyptiens coiffés du fez, entourent le paquebot. Elles vont et viennent à l’affût des passagers qui veulent descendre à terre. Naturellement, je suis de ce nombre. Une certaine émotion s’empare de moi à la pensée que je vais fouler la terre des Pharaons.

Je m’engage dans la rue centrale, véritable capharnaüm de bazars où tout le clinquant de l’Orient s’entasse pêle-mêle. Je suis abordée de tous côtés : “Madame, Parisienne, venez voir.”

Je me retourne, je crois à un mot charmant qui me fait sourire. Je me rends vite compte que ce sont des appels d’hommes jetés au hasard, à toutes les femmes descendues d’un bateau français ancré dans la rade. Incapable de marcher plus longtemps sous ce soleil de plomb, harcelée par les sollicitations ininterrompues de marchands et de mendiants, je prends une voiture pour échapper à tous ces tracas.

Je ne suis pas enthousiasmée par Port-Saïd. J’en rapporte une vision de désordre et de sordide. Même les mosquées aux murs blanchis me déçoivent. Je parcours la ville indigène, le marché y bat son plein. Une population bigarrée composée d’Arabes, de Coptes, de Juifs évolue à travers des entassements de victuailles et de marchandises diverses aux couleurs éclatantes. Les hommes au teint très mât, drapés de houppelandes écarlates, vertes ou bleues, sont coiffés du fez ou du tarbouch. Les mendiants sont vêtus de haillons décolorés et pouilleux. Ils s’interpellent et se coudoient en une inimaginable promiscuité. Un âne et son chargement traversent lentement un coin de la place, scène exotique dont le pittoresque me charme.

Je suis écœurée par les pestilences de la rue ; la pauvreté et le grouillement des indigènes me paralysent. Je ne ressens bientôt plus qu’un vif désir : regagner l’Ernest Renan.

Au cours de mon trajet, je traverse le quartier européen que je regarde avec plus d’attention. La nouveauté des maisons coloniales à galeries extérieures me surprend. De nouvelles rues ont été tracées, de nouveaux bâtiments ont été édifiés, du côté de la mer un jardin public avec pelouses, fleurs et palmiers, a été aménagé. D’une promenade agréable et reposante, j’aperçois une rangée de cabines sur la plage à l’usage des baigneurs.

Quelques heures seulement, c’est suffisant pour avoir une impression sur ces lieux et poster cette première lettre.

Je deviens moins sauvage, le voyage s’agrémente.

Je t’embrasse comme je t’aime, sans oublier tous les nôtres.

Jeanne

19 novembre 1922Ma chère Laurence,

NOUS QUITTONS Port-Saïd. Lentement, le paquebot s’engage dans le canal, contraste inattendu entre l’horizon infini de la Méditerranée et les berges toutes proches de cet étroit passage. Des deux côtés, la vue est illimitée : à droite des marais, à gauche une immense nappe de sable blond qui est le désert.

Le soleil fléchit et j’admire mon premier crépuscule, en Orient. Ce soir le ciel devient doux avec d’exquises demi-teintes dans des tons pastel : des roses, des mauves, des ocres, des violets si subtilement dégradés. Brusquement le soleil s’écroule à l’horizon, comme la flamme qui s’avive avant de s’éteindre. Les admirables tonalités deviennent subitement plus chaudes, plus intenses avant de se fondre dans la pénombre et dans la nuit.

L’Ernest Renan avance tout doucement, précédé par les rayons blancs des projecteurs du bord qui illuminent le bief. Avec lenteur, l’ombre environnante est trouée par les lumières rouges ou vertes d’un poste de vigie ou par la lueur soudaine d’une lanterne accrochée à la pointe d’un mât. Dans le ciel, d’innombrables étoiles scintillent. Quelle belle nuit !

Ce matin, je me réveille dès l’aube, le soleil n’a pas encore paru, il fait frais. Nous n’avons pas quitté le canal et aux alentours je vois le même paysage désertique. Les restes des fils de fer barbelés, tordus, rouillés, posés pendant la Grande Guerre sont toujours présents sur les berges. Le paysage défile silencieux devant mon regard. A gauche, l’horizon des collines arides, à droite des dunes de sable, ici un palmier solitaire tend gracieusement ses palmes vers le ciel, là, un groupe de deux ou trois palmiers entrelacent amoureusement leurs branches sous la caresse de la brise matinale. Çà et là, de petites tentes grises autour desquelles se meuvent des ombres. Tout à coup celles-ci se dressent, les bras en avant, plusieurs fois elles se prosternent à terre en un geste rituel d’adoration. Les Arabes en burnous saluent Allah dans leurs prières matinales.

J’admire à l’horizon, une lueur rosée qui annonce le proche lever du soleil. Graduellement elle se transforme en longs coups de pinceau roses puis rouges, jusqu’à ce que soudain, drapé de pourpre éclatant, sans un rayon, surgisse à l’horizon l’astre éclatant du jour.

Au loin, sur le sommet d’une petite dune avance lentement une caravane de chameaux. Elle se détache dans la lumière crue et je suis le rythme de sa marche régulière. Maintenant le soleil est de plomb, il est haut dans le ciel. Sa lumière tombe aveuglante, lourde, le sol scintille, le désert flamboie. Tout brûle dans un feu d’or, le canal s’élargit, j’ai l’impression de revenir en mer. Nous sommes dans les lacs Amer qui permettent aux nombreux navires de se croiser. Après un court arrêt, l’Ernest Renan reprend sa marche. Le même paysage recommence, monotone et accablant, avec toujours l’agréable surprise de quelques palmeraies. Près d’un cours d’eau bienfaisant, des petits coins verdoyants semblent irréels dans cette fournaise. Les ouvriers du canal d’aspect misérable circulent, quelques chameaux viennent boire. Des souffles chauds nous fouettent le visage par intermittence. Au loin, des tourbillons de poussière font croire à une fantasia, mais ce ne sont que des mirages vite dissipés.

Nous arrivons à Suez. C’est un spectacle incomparable, les rochers du golfe dressent devant mon regard émerveillé une muraille mauve nimbée d’or. La mer est d’un admirable bleu. La Palestine, berceau des religions monothéistes, vieilles de deux milles ans, est toute proche. Tous mes souvenirs bibliques remontent à mon esprit, je suis troublée. Mon Dieu, quelle émotion !

Voilà déjà huit jours que je suis en mer, huit longs jours qui ont accru la distance qui me sépare de vous tous. Chaque heure qui s’écoule m’entraîne encore plus loin. Tu dois attendre avec impatience une nouvelle lettre qui te rassurera sur mon sort. Je me suis abandonnée à d’éblouissantes surprises de beauté et le temps passe en rêveries imprévisibles et interminables.

Si la blessure de mon cœur est moins douloureuse parce que je suis bercée par les vagues et endormie par le bruit de la mer, elle n’en subsiste pas moins à l’état latent, elle sommeille et je me garde bien de la troubler.

Ce voyage éveille en moi une ardente curiosité, un désir aigu d’approcher des lieux et des peuples lointains. J’aime l’espace et les horizons illimités ; respirer le grand vent du large me donne une impression de liberté et de force. En dépit de ma tristesse et de ma solitude morale sur ce bateau rempli de passagers, je trouve des sources inépuisables de joie dans mon amour de la découverte.

Je reprends mon bavardage. Peu de choses se sont passées et le voyage continue. Nous voguons en pleine mer Rouge et venons de dépasser la péninsule du Sinaï, chaîne de montagnes abruptes dont la sauvage beauté et la solitude désolée m’ont remplie d’une vive émotion. Le Mont Sinaï, Moïse… tous ces lieux mythiques qui, à travers les récits de la bible, ont baigné notre enfance catholique.

J’entends dire que nous jouissons d’une température exceptionnelle. Pour moi la chaleur est excessive, j’ai l’impression d’être dans une étuve.

Aujourd’hui, la température a fléchi. L’atmosphère est grise, maussade, un vrai temps de mousson. Le vent tape violemment sur le pont supérieur comme s’il avait des velléités sérieuses de se fâcher. La mer est houleuse et impressionnante à regarder, pas trop pour nous interdire l’accès du pont. Péniblement, l’Ernest Renan avance et divise les flots qui, affolés et furieux, rejaillissent en futaies, s’écroulent en tourbillons, s’égrènent en perles laiteuses. Au loin, sous le ciel d’ardoise, une masse de roche se détache brusquement. C’est une île que le destin a posée là comme une sentinelle solitaire.

Mais la mer, cette incorrigible capricieuse a de multiples visages, elle sait aussi être lumineusement gaie sous le soleil. Curieuse, je me penche à la proue, je vois déferler une infinité de gemmes dans les lames bondissantes que la lumière en ses feux capricieux décompose ! Je la préfère dans sa beauté langoureuse et attristée quand l’heure crépusculaire étend sur elle son ombre frissonnante et que graduellement de merveilleux paysages colorent l’éther.

Je vais te raconter ma vie à bord. Les premiers jours, je suis restée enfermée des heures à pleurer, à rêver et à lire dans ma cabine. Maintenant, je n’y viens plus que pour dormir, afin de profiter des spectacles du dehors.

Le service est excellent, le personnel est très attentif, la qualité des menus est sans reproche. Si ce n’était la canicule, le voyage serait plaisant à bien des égards.

Le bateau est complet. Dans la salle à manger je ne vois aucun vide parmi les convives. Le commandant mange seul, il occupe une petite table au centre. C’est un bel homme qui a de la prestance.

J’ai regardé d’un air amusé cette assemblée cosmopolite composée pour la majeure partie de coloniaux français de retour vers l’Indochine. Quelques Anglais, Américains, Chinois et Japonais se sont égarés parmi nous. Je me suis demandée qui sont ces inconnus et le but de leur voyage. Ils se posent probablement les mêmes questions car tout le monde se regarde et s’observe. La glace des premiers jours est tombée et il s’échange à travers les tables des conversations animées, par contraste, la mienne paraît infiniment silencieuse et triste.

J’ai eu la malchance d’être placée pour les repas, en face de commerçants, sans courtoisie, sans aucune éducation. Ils se sont retranchés derrière une attitude hautaine pour éviter de causer avec une femme seule. Ils ont un air rébarbatif et compassé tout à fait risible. Leurs cheveux à tous trois sont roux.

Quand je suis arrivée à table pour la première fois, ils n’ont pas daigné me regarder. Je les ai salués, je n’ai eu aucune réponse de leur part, je n’ai pas renouvelé ma politesse. Depuis, je mange silencieusement pendant qu’ils échangent quelques paroles. Pour m’éviter des regards gênants, j’apporte un livre que je parcours pendant les intervalles du service. Ce n’est pas très correct, mais pourquoi serais-je tenue à des manières rigoureuses envers des gens qui ne connaissent même pas les règles élémentaires du savoir-vivre ? Sans s’excuser le “gentleman” n’a pas hésité à tendre le bras devant mon assiette pour prendre le sel placé à côté de moi. Je n’ai pas relevé la grossièreté de ce goujat.

Un petit lieutenant-colonel me fait un brin de cour. L’attitude guindée et intolérable de mes voisins est très commentée. Plusieurs s’en sont indignés et tous me conseillent un changement de table.

Certains passagers se sont regroupés par affinité. Les fonctionnaires, les gens d’affaires, les voyageurs isolés forment autant de groupes distincts. Ils n’ont jamais fait une si triste traversée, ni côtoyé des gens plus réfrigérants et si peu sympathiques.

Un étranger très distingué, français d’éducation et de cœur, avec qui je parle quelquefois, m’a exposé ses vues à ce sujet. C’est un homme qui a navigué sur toutes les mers du monde avec des bateaux de nationalités différentes. Il considère très curieuse l’attitude peu chaleureuse des Français lorsqu’ils sont en voyage. Un voyage en mer doit constituer une cure agréable de repos et de convivialité, faite de rencontres intéressantes.

Les commandants de paquebots étrangers jouent à leur bord un rôle d’hôtes et considèrent comme une obligation d’accueillir, de présenter les passagers et de s’assurer qu’il règne à bord une bonne ambiance où personne ne s’ennuie.

L’agrément des voyageurs ne constitue pas la principale préoccupation des Compagnies Maritimes Françaises d’Extrême-Orient. Elles ont, chaque année, un nombre de coloniaux à transporter à l’aller et au retour par des contrats passés avec le gouvernement français. Les étrangers reviennent rarement sur nos lignes. Les Anglais, les Australiens, les Américains qui ne voyagent que par plaisir, rentrés chez eux nous font une contre-publicité ce qui est fort regrettable.

Pour moi tout est nouveau, je ne trouve donc rien à redire. Le hasard nous a réunis en microcosme sur un paquebot, c’est dommage que les attitudes de certains passagers assombrissent l’atmosphère.

Les soirées sont fort monotones. La chaleur aidant, le fumoir est l’endroit le plus fréquenté. Je suis souvent penchée sur un bureau et deviens inabordable. Quelques personnes, touchées par ma solitude, ont brisé ma réserve, des femmes fort aimables sont venues vers moi. J’aurais aimé faire leur connaissance en d’autres circonstances. Elles ont dû trouver mes réactions très froides. Ma situation d’épouse de Chinois me paralyse totalement et j’ai peur de me lier d’amitié avec elles ; je ne veux pas courir le risque d’être rejetée dès qu’elles connaîtront ma situation. Je préfère garder mes distances pour me protéger.

L’une d’entre elles éveille ma sympathie par le charme irrésistible qui émane de sa conversation. C’est une grande et belle femme, pleine de santé. Son visage est extrêmement agréable, sa voix chaude, bien timbrée est une musique émouvante, ses dires sont très intéressants. Sa petite Christine, une fillette de neuf ans, est la réplique vivante de sa mère. Le mari est mince et pâle, le visage encadré d’une barbe noire et soyeuse. Ils reviennent de vacances et s’en retournent au Tonkin où ils sont installés.

Presque tous les passagers de première classe sont des coloniaux qui ont fait plusieurs traversées vers la France. Ce sont des officiers, des fonctionnaires de tous grades rejoignant leurs postes, des propriétaires regagnant leurs exploitations ou des représentants retournant à leurs affaires. Très peu de Français indépendants voyagent pour leur plaisir, ceux-ci sont particulièrement réservés.

Ce qui est frappant, c’est la satisfaction du retour qui se dégage des bribes de conversation. Je suis étonnée et rassurée qu’il puisse exister du bonheur hors de son pays. Je conçois et j’approuve qu’il soit possible de s’enthousiasmer pour un long voyage, mais je suis interpellée par le fait de vivre en exil, loin de sa patrie. J’emporte de douloureux regrets et je vois autour de moi des gens qui s’en vont loin de France, le cœur léger… Quel charme les entraîne vers cet inconnu ? Quel enchantement les y retient et les y rappelle ? Est-ce l’attirance des grandes solitudes, les espaces non foulés, l’exotisme de la forêt vierge, le rude attrait du sol inexploré, le désir de réussir, la fuite ?…

La colonie est en pleine prospérité. Après l’enfer de la guerre et les difficultés grandissantes de l’après-guerre, elle est le paradis retrouvé où la vie est plus facile… Cette colonie française est-elle l’exil pour des Français ? A Saïgon, je m’en rendrai compte et éluciderai cette question. Leur situation est différente de la mienne. Ils partent vers une nouvelle France, moi “Chinoise” je vais en Chine, en pays étranger et inconnu. Pour moi c’est l’exil…

Il y a très peu d’étrangers. Un magnat des pétroles, sa femme et la sœur d’un milliardaire bien connu évoluent parmi une demi-douzaine d’Américains. Leur chauffeur et leurs femmes de chambre occupent une cabine de première classe à côté de la mienne. Voilà ce qu’ils appellent la démocratie. C’est plutôt le besoin d’être constamment servi et d’avoir à portée de main un service prompt.

Je m’explique maintenant les attitudes de ces gens discrets, silencieux, mal à l’aise à leur table, qui portent sur leur personne leur soumission. Ces domestiques sont des Européens : une femme de chambre Française, une autre Anglaise, le chauffeur est lui aussi Anglais. C’est la vieille Europe et ses traditions au service de la jeune Amérique triomphante. Je suis curieuse de savoir ce qui a motivé ce choix. Depuis son ascension économique, les Américains ne s’abaissent plus à servir, ils laissent ce soin aux vieilles nations. Ce pays recherche un personnel admirablement stylé, qui confère aux maisons qui les emploient un cachet aristocratique.

J’éprouve un plaisir extrême à rencontrer un couple anglais de jeunes mariés. La jeune femme, est jolie, de cette beauté fine et éclatante, parfaite chez les Anglaises. De taille moyenne, élancée, la plastique de son corps a infiniment de grâce, ses cheveux ont une nuance chaude qui tire sur le blond vénitien. Son époux est un jeune et beau fils d’Albion, à l’allure sportive, il porte sur son visage le cachet de sa nationalité. Ils sont extrêmement racés, leur présence attire les regards et provoque parmi nous tous une seule réflexion : “Quel beau couple !”

Hier, je fus le témoin involontaire d’une petite scène délicieuse et singulière. Dans le salon où je m’étais assise, je l’ai vue écrire. Peu de temps après son mari s’est penché sur sa correspondance. Après de vifs échanges, il s’en retourne l’air maussade et elle se remet à son courrier avec aux lèvres une moue adorable qui s’éclaire bientôt en un petit air triomphant.

Il y a aussi deux Orientaux, un Chinois et un Japonais, tous deux mariés avec des Françaises. Ces deux couples sont très différents. La femme du Japonais est blonde, forte, bruyante et gaie, elle est le centre d’un groupe de passagers très enjoués. Son mari, grand, mince et silencieux forme avec elle un contraste très tranché. Celle du Chinois est une brune, un peu anguleuse, mais réservée. Elle savait que j’étais femme de Chinois, elle est gentiment venue se présenter. Nous causons de temps en temps. Comme pour moi, c’est son premier voyage en Chine ; elle s’en va vers l’inconnu et me parle en termes élogieux de son mari.

Le bateau est égayé par la présence d’enfants. Ils sont adorables, je me plais à les observer, tant est grand le charme de leur commerce, douce leur délicieuse naïveté, apaisantes leurs grâces sans artifice et la fraîcheur de leur spontanéité. Deux fillettes du même âge : Raymonde, belle enfant aux boucles fauves, un peu sauvage mais si franche et Christine viennent souvent me parler. Yvette, une autre fillette de neuf ans, agréable, intelligente et malicieuse, mais trop femme d’allure et de conversation se joint parfois à nous.

Trois sœurs, trois petites orphelines, accompagnées de leur grand-mère, partagent aussi mon attention et ma sympathie. Ces fillettes ont des manières exquises, elles gardent une distinction très remarquable. Elles ressemblent à la belle tête neigeuse et racée de leur aïeule. Il y a d’autres enfants, filles et garçons, dont la personnalité est moins tranchée. Tout ce petit monde s’agite et s’amuse. Il y a bien de temps à autre quelques querelles, des pleurs, des bouderies et des plaintes, mais les nuages se dissipent aussi facilement qu’ils sont venus. Ils se chicanent, se livrent à d’innocents pugilats, mais ils se raccommodent vite.

Voilà mon environnement. A l’exception des escales, ma vie est plutôt monotone et reposante.

Je te donne un dernier détail. J’ai repris l’habitude anglaise, je m’habille chaque soir pour le dîner. Ma garde-robe, quoique modeste, me permet de changer de tenue.

Ce second courrier partira de cette escale. Il se peut que je m’enfonce à nouveau dans la tristesse, mais les ressorts de ma volonté ne sont pas brisés, rien ne pourra m’empêcher de remonter à la surface.

La présence de notre famille est toujours en moi, je vous aime et vous embrasse tendrement.

Jeanne

23 novembre 1922Très chère Laurence,

JE REPRENDS MA PLUME pour te faire partager mes impressions de voyageuse. Ainsi, je serai plus proche de vous tous.

La Mer Rouge est passée, sa chaleur débilitante est terminée. Des îles rocheuses se dessinent à l’horizon et nos regards impatients les accueillent de loin. Ce matin, la mer arbore une parure inattendue, elle a une superbe toilette veloutée, toute la gamme des jades chatoie. C’est ravissant. Dans la distance, Djibouti apparaît blanche et brûlée, languissante sous le ciel ardent qui impitoyablement la couve de ses rayons de feu.

L’Ernest Renan mouille au large de la rade. Une fourmilière de petits Noirs se pressent autour du paquebot, frétillants comme des poissons. Le bronzé luisant de leur peau met une tache sombre sur le glauque fluide de l’eau. Ils guettent l’obole que des passagers s’amusent à leur lancer, ils vont la cueillir au fond en plongeant avec une agilité prodigieuse. Ils sont si souples, si vifs, que j’ai peine à suivre leurs ébats endiablés.

Les voyageurs ne manifestent aucun enthousiasme pour Djibouti. Ils l’évoquent comme une station dure et peu intéressante où les séjours ne sont guère prisés, de même que les excursions. Je désire avoir ma propre opinion et découvrir cette capitale de la côte française des Somalis. En dépit de la chaleur accablante, je suis prête à descendre, j’ai mon courrier à poster. C’est une excellente raison pour visiter ce port.

Dans le canot où je m’embarque, trois Américains présomptueux montent avec moi. Ils ont la mine mécontente et l’air revêche. Ils causent entre eux avec ce nasillement cacophonique pénible pour ceux qui apprécient la musicalité de la langue anglaise. Une des dames pose une question à laquelle personne ne peut répondre. Je crois bien faire en me penchant aimablement vers elle pour la renseigner. Le ton tranchant de sa réponse, sans aménité ni remerciement, prouve que je suis importune. Je suis vexée et ne renouvellerai pas l’expérience.

Je me tourne vers les nègres qui s’évertuent à ramer. Leurs bustes nus exhalent de longues coulées de sueur qui tombent goutte-à-goutte, comme des larmes. Je les regarde avec compassion ; ils éveillent en moi une pitié indicible. Involontairement, je compare ces destinées : d’un côté, toutes les ambitions et l’arrogance que confère l’argent, de l’autre l’impuissance, tous les soucis de la peine pour gagner les moyens de subsister.

La barque avance lentement sous le soleil dévorant. Nous avons fait la moitié du trajet et la rive est encore loin. Derrière nous l’Ernest Renan s’amincit et s’éloigne. Tout à coup cette frêle barque sur cette immensité me cause une émotion indicible et poignante, accentuée par l’aspect tragique du ciel. D’épais nuages gris masquent le globe incandescent, traçant dans le fond embrasé de l’éther de longues nuées fuligineuses et perpendiculaires identiques à d’immenses panneaux endeuillés. Il ressemble à un temple sinistre dressant ses funèbres colonnes dans un prestigieux paysage empourpré.

Nous accostons un peu plus tard sur les rives non aménagées du prodigieux paysage. Je saute d’un pied léger sur cette terre prétendue rébarbative. Des voitures à cheval stationnent devant le quai d’embarquement, ce sont des attelages comiques dont je ne parviens pas à deviner l’origine. Peu importe, je monte dans un de ces équipages amusants et antédiluviens. Cahin-caha nous avançons sur la route blanche, éblouis par la réverbération. Le trajet n’est pas long. Nous débouchons sur une vaste place, le cheval s’arrête et le cocher me désigne un bosquet de verdure : la poste.

Je descends. Derrière les lauriers-roses et les palmiers la poste française se dresse, elle est pauvrement installée. J’achète de superbes timbres qui, j’espère, feront plaisir à leurs destinataires. Les lettres expédiées, je retourne sur la place.

Je suis fort embarrassée, je voudrais faire le tour de cette capitale du Protectorat, mais je ne sais comment m’y prendre. Il est impossible de marcher en pleine canicule. Est-ce prudent d’engager une voiture, de me confier à un de ces cochers indigènes qui me fait signe ? Cet homme va-t-il me conduire dans un lieu où je serais fort ennuyée de me trouver ? Hésitante, je regarde cette place où l’aveuglante blancheur des maisons est hallucinante, où les magasins semblables à d’immenses entrepôts ont des allures de souterrains. Un cercle de badauds se forme autour de moi : guides, cochers, mendiants et enfants. Je les contemple très intéressée, leurs visages noirs ont des traits pleins de noblesse. Ce sont des Arabes, des Sémites et des Somaliens. Leurs yeux sont magnifiques et les enfants délicieux. Ils ne m’inspirent aucune crainte et je suis certaine que je ne risque rien. Mon premier mouvement soupçonneux est déraisonnable, stupide. Sans hésiter je prends place dans une voiture. En route pour l’inconnu…

Cette escale n’a rien de transcendant, mais elle est savoureuse d’imprévu, de nouveauté et surtout du charme dégagé par les choses vraies, simples et vivantes. Je m’aventure dans le marché, il conquiert immédiatement ma sympathie pour son côté pastoral et bucolique. C’est très apaisant. Ici des brebis cherchent à brouter une herbe rare et brûlée, là des chameaux immobiles regardent dans le vide, indifférents à la transaction qui les dirigera sous d’autres cieux, pour les mêmes randonnées interminables et lentes. Quelle leçon de sagesse !

Au cours de ma promenade j’aperçois des denrées inconnues, des fruits éclatants, des gens qui passent et repassent, habillés comme des fantômes, des groupes qui mangent, dorment ou causent accroupis sur le sol, en paquets étranges. Mon regard a du mal à distinguer les poses, les formes, la nuance de leur chair qui se confond à celles de leurs haillons. La morne chaleur pèse inflexible, imprime à cette humanité des gestes ralentis et une nonchalance fataliste.

Le marché dépassé, j’erre dans le quartier indigène où je distingue les alignements de huttes de bois, de cases grisâtres ou peintes à la chaux. Les indigènes vivent leur vie primitive de toujours. Notre civilisation moderne n’a pas eu d’emprise sur ces tribus nomades qui gardent un attrait de pur exotisme auquel je goûte infiniment. De vieilles femmes cuites de soleil apparaissent sur le seuil des huttes et me saluent au passage. Je croise des plus jeunes aux yeux magnifiques, aux formes opulentes, aux corps souples, drapées avec grâce dans d’éclatantes étoffes. Elles marchent fièrement, tenant sur leur hanche une amphore d’un geste à la fois hiératique et gracieux, mettant en valeur la cambrure voluptueuse de leur taille. Conscientes ou non, ces femmes suintent la sensualité dans toute leur attitude.

Elles se dirigent vers la fontaine, vers l’eau vive, le trésor le plus précieux de ces régions. Les belles filles se pressent autour d’elle, essaim de fleurs capiteuses qui, tout en puisant le vénéré liquide, échangent entre elles de mystérieuses conversations. Que se disent-elles ? Quel peut être le sujet immédiat de la discussion qui met des éclairs dans leurs yeux noirs ? Les roues qui grincent leur font tourner la tête de mon côté, elles me voient et en souriant me suivent d’un regard étonné, se demandant ce que je fais ici, dans ce quartier où aucun Européen ne vient s’aventurer.

Avec regret je m’éloigne sans pouvoir me mêler à leur groupe et à leur causerie, mais je suis aussitôt distraite par une bande de petits presque nus qui suivent la voiture depuis un moment en me tendant la main. Ils prononcent des mots qui s’écoulent de leur gorge comme des gazouillis. Ces petits bonzes vivants aux yeux de braise sont superbes, gracieux. Les misérables pièces de cuivre que je leur jette, leur cause une satisfaction bruyante. Je suis ravie de voir tant de joie chez ces enfants et je fais durer le plaisir. Je suis libre, je suis heureuse.

Le quartier français maintenant s’offre à moi. La réverbération du soleil sur les maisons toutes blanches est difficile à supporter. Elles sont coquettes et gaies avec leurs galeries superposées et les jardins qui les entourent. Le Palais du Gouvernement est plein de charme avec ses rangées de palmiers qui forment une enceinte épaisse fraîche et verte. Malgré ses tours et ses créneaux, il n’a pas l’air sévère. Néanmoins, les fonctionnaires ont raison lorsqu’ils redoutent un séjour dans Djibouti “la Brûlante, l’Inhospitalière”. Ce rude climat doit être débilitant. L’unique distraction consiste à se rendre visite entre résidents français.

Je ne donnerais à personne l’heure passée ici, allant au gré de mon plaisir, ou plutôt de celui de mon cocher. Je m’amuse follement toute seule et la vue de ces rues françaises en Afrique, bordées de palmiers et de lauriers-roses me délecte. Je n’en crois pas mes yeux, des palmiers et des lauriers-roses grands comme des arbres poussent en pleine liberté dans les rues où tout le monde passe. Le ciel est d’un bleu azur. Mon cocher s’est révélé à la hauteur de sa tâche. Je suis contente et le lui prouve. Il me remercie d’un large sourire qui découvre une rangée de dents d’un blanc immaculé.

Essoufflée, j’arrive sur le pont. L’Ernest Renan halète. Penchés sur la lisse comme à l’arrivée, les passagers surveillent les manœuvres du départ. Je fais lentement le tour du bateau, j’aperçois M.W… en pourparlers avec un petit nègre. Intriguée, je m’avance et demeure à proximité, obéissant à je ne sais quel sentiment de réserve. L’enfant vient-il de lui proposer un marché, qui, en l’occurrence ne peut-être qu’un plongeon. Je le vois tirer son portefeuille, y prendre un billet qu’il tend au petit Noir. Celui-ci, confus, affolé, ébloui d’une telle générosité, croit d’abord à une plaisanterie et hésite à tendre la main. Un billet ! Alors que son attente se bornait à une pièce de cuivre. Ce papier est pour lui une fortune inespérée, qui représente des douzaines de plongeons échelonnés sur plusieurs mois. Ses yeux brillent de convoitise sans qu’il se décide pourtant à faire le geste définitif.

M.W… l’oblige à prendre cet argent et d’une voix douce lui recommande de ne pas se faire mal.

L’enfant est debout sur le bastingage, se tenant à un des montants de fer, son petit corps demi-nu, souple et impatient, ne semble redouter aucune audace. Son instinct discerne-t-il confusément ce qu’il y a de véritable sollicitude dans le geste et la voix de son bienfaiteur, dans cette douceur inconnue qu’il frôle pour la première fois, dans cette générosité qui se manifeste si naturellement avec tant de grâce, je ne sais pas. Toujours est-il qu’ayant pris le billet, il se sent envahi d’un élan spontané de chaude reconnaissance. Il se penche vers le Blanc, lui serre la main avec frénésie en disant avec volubilité dans son accent : “Merci Monsieur. Bon voyage Monsieur…”

Avec insistance et ferveur, il répète sans se lasser, comme pour alléger les sentiments tumultueux de sa petite âme et être bien certain d’être à la hauteur de la largesse prodigieuse de l’étranger. “Bon voyage, Monsieur, bon voyage…”

La touchante gratitude du petit l’attendrit visiblement, je vois son visage faire des efforts pour rester impassible. Il n’y réussit qu’à demi, et tandis qu’il répète lui aussi : “Fais attention. Vois-tu dépêche-toi, le bateau s’en va…”

Un dernier souhait, un dernier regard de reconnaissance mêlé de regrets, et le petit Noir, les doigts crispés sur son trésor, le visage illuminé d’un sourire, s’élance bravement dans la mer.

Je me retire infiniment troublée par la bonté délicate de cet homme raffiné et la reconnaissance profonde du petit indigène. Ces deux êtres ont des sentiments de même nature et bien qu’opposés socialement et culturellement, ils se témoignent un respect mutuel. Je suis étonnée et apprécie qu’un être déshérité rencontrant cette douceur inattendue sur son chemin, sache en reconnaître l’inappréciable valeur.

C’est avec la perspective de sept jours ininterrompus de pleine mer jusqu’à Colombo que L’Ernest Renan entre dans l’Océan Indien. Je m’en réjouis secrètement. J’aime la suave monotonie de ces longues croisières pendant lesquelles le temps est suspendu et la vie arrête sa fuite éperdue, pour nous laisser jouir à satiété des heures chaudes, lourdes, interminables, où les rêveries se superposent, tandis qu’une mollesse consciente et voluptueuse engourdit délicieusement le corps et l’esprit. Rien ne nous presse, rien ne nous sollicite.

Les agitations et les soucis m’attendent à l’autre extrémité du monde. Avant de les rejoindre, j’ai de nombreux moments à passer au gré de mes penchants. Ces heures béates me sont salutaires, j’apprécie la paix et le repos qu’elles me procurent. Ce farniente diffuse dans mon esprit des idées de bonheur imprécis. Le souvenir de ce bien-être capiteux et rare me poursuivra longtemps, comme celui d’un doux songe.

Ce matin, le temps est nuageux, la mer grise, maussade me donne le spleen. Le petit Colonel traverse le salon de correspondance et me salue cérémonieusement, mais le regard prolongé qu’il me jette au passage me dit tout ce que ses lèvres n’osent exprimer. Cependant, il se ravise, revient sur ses pas, m’aborde d’une voix claire et assurée. Il me reproche d’abuser de ces bureaux, de toujours écrire et de n’accorder aucune attention à d’autres plaisirs. Je le rassure : la correspondance est un de mes passe-temps. Il continue à me flatter, me complimente sur mes tenues qui dénotent une recherche qui correspond à des goûts subtils. Il espère partager avec moi la rare volupté d’entrevues clandestines et le raffinement insoupçonné de l’amour…

Sur un ton impertinent qui trahit l’ironie que je ressens, ma réponse part brutale : “Le sport d’amour ne m’attire pas. Je crois au bonheur et aux vrais sentiments. Colonel vous vous fourvoyez.”

Il me salue et disparaît sur le pont. Je reste honteuse et stupéfaite de cette conversation sur un sujet délicat…

Les hommes sont incorrigibles et s’imaginent que les femmes sont toujours prêtes à l’aventure. Je comprends que la vie à bord est pour un homme une vie anormale. Les femmes qui voyagent seules deviennent l’objet de leur convoitise et de leurs efforts. Peu importe qu’elles aient du charme et qu’elles soient belles et intelligentes.

Le voyage se prolonge en pleine mer. La tristesse et le découragement sont hélas de retour, j’ai la certitude que mon choix est irrémédiable. Il est trop tard pour faire marche arrière.

Rappelle-toi les conséquences de mon mariage. Depuis ce jour, les mêmes questions me hantent : comment suis-je devenue Chinoise ? Une loi française incohérente m’a faite Chinoise en me retirant ma nationalité à une époque où il importait peu à la France de garder des filles, issues des mêmes familles que ses fils.

La législation française qui accueille sans réserve et reconnaît automatiquement comme françaises les étrangères épousées par des Français, se montre souverainement injuste et mesquine à l’égard des Françaises qui épousent des étrangers. Pourtant ces Français qui épousent des étrangères ne commettent-ils pas le même manque de civisme envers la Nation, en introduisant dans la race des éléments hétérogènes qu’aucune loi au monde ne peut rendre français. La législation n’a pas plus le pouvoir de transformer une Française en une étrangère, qu’une étrangère en une Française…

Cette nationalité de Chinoise que ni physiquement, ni moralement je ne peux supporter, m’a été imposée. Qui a pu croire que je rayerai d’un trait de plume mon âme française et oublierai mon enfance, mon éducation, mon patriotisme ? C’est une injustice et une renonciation qu’il m’est impossible d’accepter. Je me révolte à la pensée de ne plus être française, je garde en moi ce patriotisme inculqué par mon père et exacerbé depuis par la Grande Guerre.

Te souviens-tu comme papa a lutté pour vivre aux seules fins d’entendre que l’armistice était signé et comme il s’est éteint apaisé le 12 novembre 1918 ?

En vérité, cette question n’a pas été soulevée pendant la préparation de mon mariage par le Consulat de France à Londres. Il ne m’a été fait aucune remarque, aucune allusion, même de principe, il ne m’a été donné aucun avertissement concernant ce changement. Personnellement, je n’y ai pas songé un seul instant, jamais je n’aurais pensé qu’une telle loi existât. Une seule voix s’est élevée contre l’union qui se préparait, celle de mon vieux célibataire de parrain qui a eu le tort de placer la question sur le terrain social et racial et de froisser ainsi les sentiments égalitaires que nourrissaient mes vingt ans : “Elle se déclasse.”