Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

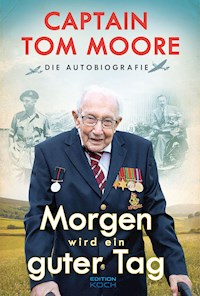

Die herzerwärmende Geschichte eines 100-jährigen Helden Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 machte sich Sir Thomas Moore, liebevoll auch Captain Tom genannt, zu einer Spendenaktion für das britische Gesundheitssystem auf. Der gehbehinderte Kriegsveteran wollte 100 Runden mit dem Rollator in seinem Garten drehen, um 1.000 Pfund zu sammeln. Er hätte niemals ahnen können, dass daraus mehr als 37 Millionen Pfund werden würden! Doch der finanzielle Segen war nur ein Aspekt seines weltweiten Erfolges. Innerhalb kürzester Zeit wurde er zum Symbol uneigennütziger Mitmenschlichkeit und initiierte zugleich weitere Spendenaktionen. In seiner Autobiografie erzählt der stets positiv denkende britisch-kauzige Gentleman aus seinem 100-jährigen Leben, das kurz nach der Spanischen Grippe 1920 begann und durch den Ritterschlag durch Queen Elizabeth II. 2020 einen Höhepunkt fand. Tragischerweise ist Captain Sir Thomas Moore am 2.2.2021 im Kampf gegen da Corona-Virus unterlegen. Emotional, bewegend und ein Appell an das Gute im Menschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus dem Englischen von Alan Tepper

www.editionkoch.de

Morgen wird ein guter Tag. Morgen wird für dich vielleicht alles viel besser sein als heute, auch wenn es heute schon gut war. Mein Heute war in Ordnung und das Morgen wird sicherlich besser. So habe ich das Leben immer gesehen.

Gewidmet all denen, die an vorderster Front im Kampfe dienen – sei es militärisch, psychologisch oder medizinisch. Ich salutiere vor euch!

Captain Sir Tom Moore, April 2020

Impressum

Deutsche Erstausgabe 2021

© 2021 by Edition KOCH

Edition KOCH, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.editionkoch.de

ISBN 978-3-85445-706-0

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-705-3

Titel der Originalausgabe: Tomorrow Will Be A Good Day

Erschienen 2020 bei Michael Joseph, einem Imprint der Penguin Random House Verlagsgruppe (Global.penguinrandomhouse.com)

Autor: Captain Sir Tom Moore

© 2020 by Captain Sir Tom Moore

ISBN: 978-0-241-48610-8

© Coverfoto und Bilder Innenteil mit freundlicher Genehmigung des Autors

© Coverdesign: Penguin Random House UK

Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer

Übersetzung: Alan Tepper

Deutsches Lektorat: Dr. Rainer Schöttle

Korrektorat: Dr. Gabriele Rupp

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Die Memoiren basieren auf meinen Erinnerungen von Ereignissen, die schon sehr lange zurückliegen. Sie unterscheiden sich möglicherweise von denen anderer. Alle Fehler sind mir selbst zuzuschreiben.

Inhalt

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

Bilderstrecke I

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Bilderstrecke II

17

18

19

20

21

22

23

Epilog

Danksagung

Nachruf

Das könnte Sie interessieren

Prolog

Ich hörte sie schon lange, bevor ich sie sah. Das satte Dröhnen ihrer Motoren aus dem Zweiten Weltkrieg hallte in den Hörgeräten wider, während ich am Morgen meines 100. Geburtstags draußen im Garten saß. Mit einer Decke um die Schultern zum Schutz vor der kühlen Aprilluft schaute ich hoch in den Himmel. Ich entdeckte zuerst die schnittige Hurricane, die in einer Kurve von Westen kam, um mich an dem großen Tag zu ehren, indem sie über mein Haus flog. Kurz danach sah ich die Spitfire, dieses kleine, kraftvolle Flugzeug, das die Herzen der Nation eroberte und für den britischen Geist stand.

Als die beiden Maschinen im Tiefflug über meinen Garten hinwegsausten, „wippten“ die beiden Piloten von der Royal-Air-Force-EinheitBattle of Britain Memorial Flightnetterweise mit den Flügeln, bevor sie sich wieder auf den Rückweg zu ihrem Flugplatz in Coningsby machten. Ich erhob eine geballte Faust, boxte in die Luft und jubelte mit den anderen, begeistert von dieser hinreißenden Geste, die uns alle daran erinnert, was dieses Land so großartig macht. Es ist die Kraft – symbolisiert durch die Flugzeuge –, die uns auch durch die Zeit der Coronapandemie bringen wird. Da war ich mir inmitten aller Zwänge des Lockdowns sicher.

Vor 80 Jahren sah ich meine erste Hawker Hurricane, die in einer Dreierstaffel über unser Tal inYorkshire schoss, an dem Tag der Kriegserklärung. Ich war 19 Jahre alt und erinnere mich, dass ich damals dachte: „So, das also bedeutet Krieg.“ Als Soldat in der Ausbildung sah ich später in Cornwall noch mehr Hurricanes und Spitfires, die in der Luftschlacht um England tapfer deutsche Messerschmitts abwehrten. Und es waren wieder Spitfire, die uns im 8000 Kilometer entfernten Burma dabei unterstützten, die Japaner zu besiegen, während wir sie mit unseren Panzern angriffen.

Als die Reliquien dieser dunklen Zeiten hinter den Wolken verschwanden und der Überflug zu meinem Geburtstag vorüber war, drehte ich mich zu den Filmteams hinten im Garten um und sagte: „Ich kann nicht glauben, dass dieser ganze Wirbel mir gilt – nur weil ich ein bisschen spazieren gegangen bin.“ Tatsächlich übertrafen die Ereignisse der letzten 25 Tage meine Vorstellungskraft, denn alles, was geschah, ging zurück auf einen kleinen Witz in der Familie, während ich mich von einem Hüftbruch erholte. Die Idee für den Spenden-„Lauf“, der mein Leben auf den Kopf stellte, kam wenige Wochen nach der routinemäßigen Nachuntersuchung in der örtlichen chirurgischen Ambulanz auf. Wie üblich, hatte ich der Belegschaft ein wenig Schokolade mitgebracht, um sie aufzumuntern und ein bisschen zu unterstützen.

„Du bist wirklich ein Vorbild, Tom“, schwärmte Clare, eine meiner Lieblingskrankenschwestern, nachdem ich ihr verraten hatte, dass ich über die Anschaffung eines Laufbands nachdachte. „Ich kann mir wirklich keinen 99-Jährigen vorstellen, der sich so einen Fitness-Trainer zulegen möchte!“

„Ihr seid es doch, die mir Mut machen“, entgegnete ich. „Ihr habt in den letzten 18 Monaten so viel Geduld und Einfühlungsvermögen bewiesen. Ärzte retteten das Leben meines Schwiegersohns. Und dann waren da noch die Pflegerinnen, die sich um meine verstorbene Frau Pamela kümmerten. Ich wünschte mir nur, mehr für euch tun zu können.“

Als ich mich in der Praxis verabschiedete, beschwor mich Clare, beweglich zu bleiben, und gab mir damit den Impuls für meinen kleinen „Lauf“ zu einer Zeit, in der das gesamte Land in den Lockdown musste. Es war Sonntag, der 5. April 2020, der erste durchgehend sonnige Tag des Jahres, an dem sich meine Tochter Hannah und ihre Familie, mit denen ich in Bedfordshire lebte, zu einem Barbecue in den Garten setzten. Statt die Übungen in meinem Zimmer zu absolvieren, entschied ich mich erstmals, mit dem Rollator nach draußen zu gehen und einige Runden auf der 25 Meter langen Einfahrt zu drehen. Die anderen machten ihre Witzchen und begannen mich aufzuziehen.

„Mach weiter, Opa“, heizte mich Benjie an, während er die Burger umdrehte. Die elfjährige Georgia deckte gerade den Tisch und Hannah sagte beiläufig: „Mal sehen, wie viel du schaffst.“ Ihr Mann Colin ergänzte: „Wir geben dir ein Pfund für jede Runde. Schauen wir mal, ob dir 100 Runden bis zu deinem 100. Geburtstag gelingen.“ Das sollte natürlich ein Scherz sein, denn in den anderthalb Jahren nach meiner Hüftoperation war ich noch nie so weit gegangen. Doch als ich mich aufmachte, einen Schritt nach dem anderen, dachte ich darüber nach, was sie gesagt hatten. Was wäre, wenn ich ein wenig Geld sammeln könnte, um es den Krankenschwestern und den anderen Pflegekräften zukommen zu lassen, die sich schon so viele Jahre um uns kümmerten? Und wie viele Runden würde ich vor meinem 100. Geburtstag schaffen, um ihnen beim Kampf gegen Covid-19 zu helfen? Vielleicht gelänge es Hannah, genügend Leute zum Spenden zu bringen? Mit dem Geld könnte man die kleine Armee der Pflegenden, die an vorderster Front kämpft, durch einen kleinen Beitrag unterstützen. Doch zuerst musste ich eine Runde schaffen.

Zwei Jahre früher wären mir problemlos tausend Runden oder sogar noch mehr gelungen, doch nach einem unglücklichen Sturz in der Küche, bei dem ich mir die Hüfte brach und sich eine gebrochene Rippe in meine Lunge bohrte, wäre es für mich beinahe aus gewesen. Ich muss zugeben, dass die darauf folgende Beweglichkeitseinschränkung mein Selbstvertrauen minderte und die Unabhängigkeit stark beeinträchtigte. Vor dem Ereignis war ich fit und wohlauf gewesen – ich fuhr Auto, mähte den Rasen und erledigte auch den Großteil der Gartenarbeit, wobei ich sogar mit einer Kettensäge hantierte. Mit über neunzig reiste ich noch allein nach Nepal und Burma, weil ich den Mount Everest sehen wollte. Ich flog über den Gipfel des Berges und schickte einige Postkarten nach Hause. Das Leben sollte gelebt werden, und ich habe immer daran geglaubt, dass das Alter kein Hindernis darstellt.

Nachdem ich an diesem Sonntag die erste Runde geschafft hatte, wendete ich vorsichtig den Rollator und versuchte eine zweite. „Na, siehst du“, lachte Hannah ermutigend. „Du wirst dir noch einen Fünfer verdienen!“ Insgeheim fragte ich mich, ob mir überhaupt die zweite Runde gelingen würde, doch mit der frotzelnden Familie im Nacken gab es nur einen Weg – nach vorn. Sie kannten mich gut genug, um zu wissen, dass ich mein Bestes geben würde. Das Wort eines Mannes aus Yorkshire wird zu seiner Pflicht! Bevor ich mich versah, hatten sie für mich eine Spendenseite im Internet eingerichtet mit dem Ziel, dass tausend Pfund zusammenkommen sollten. Danach nahmen sie Kontakt mit den lokalen Medien auf und trommelten dafür, mich zu unterstützen. Sie nannten es „Walk with Tom“ und überließen mir den Rest.

Die darauf folgenden Ereignisse sind schwer vorstellbar, sogar jetzt noch. Ich machte mich zu einem klitzekleinen „Lauf“ auf, doch die Aktion schien einen Nerv zu treffen. Als ich langsam und vorsichtigmeine Runden zog, Schritt für Schritt, Tag für Tag, ging die kleine Spendenaktion „viral“, und mein Ziel war schon innerhalb von 24 Stunden mehr als erreicht. Blitzschnell standen Journalisten am Tor, Fernsehteams warteten im Garten, und ich trat im Frühstücksfernsehen auf. Während die Spenden unaufhaltsam eintrudelten, ging ich unbeirrt weiter. Das ganze Abenteuer wurde so surreal und aufregend, meine Beweglichkeit verbesserte sich und ich genoss jede Sekunde. Niemals hätte ich mir in meinen beinahe 100 Jahren auf dieser Welt vorstellen können, wie viel wir schließlich einnehmen würden.

Ich empfinde Demut und Dankbarkeit für all die Liebe, die mir von nah und fern zuteilwurde, und mich beeindruckt die Großzügigkeit und Güte der wunderbaren Menschen, die dazu beitrugen. Und das begann alles als ein ganz kleiner Versuch eines alten Mannes, etwas zu tun. Die Spendenaktion hat meine kühnsten Träume bei Weitem überstiegen. Ich möchte mich bei allen aus tiefstem Herzen bedanken – nicht nur für die Spende an den National Health Service, sondern auch für den wundervollen, erhebenden Aufschwung, den meine Familie und ich dadurch erlebten.

Bevor das alles geschah, war ich ein ruhiger, kleiner Mensch, der seine Tage friedvoll verlebte und auf sein Leben zurückblickte, ein Leben mit einer langen und glücklichen Ehe, zwei reizenden Töchtern und vier tollen Enkeln. Ich bereitete mich auf den VE Day [Sieg in Europa] vor und den darauf folgenden VJ Day [Sieg gegen Japan], um den 75. Jahrestag des Weltkriegsendes feierlich zu begehen. Es war ein Krieg, in dem ich in Indien und Burma in der „vergessenen Armee“ gedient hatte. Und natürlich freute ich mich auf meinen 100. Geburtstag, der mit einer kleinen Party für Familie und Freunde gefeiert werden sollte, bevor ich mich wieder in mein bescheidenes Zimmer zurückzog.

Nach dem „Lauf“ schien nicht nur jeder meinen Namen zu kennen, sondern alle wollten mehr über mich erfahren. Nun kennt man mich auf der ganzen Welt als „Captain Tom“. Ich bin zutiefst bewegt, dass ich so viele Menschen zu ihren eigenen Spendenaktionen anregte, besonders die jüngere Generation, denn sie steht für die Zukunft. Alle sagen, dass meine Leistung bemerkenswert gewesen sei, doch vor allem war es bemerkenswert, was die Menschen für mich und vor allem für das ganze Land leisteten. Das hat mir sicherlich neuen Auftrieb gegeben.

Mit dem Angebot, diese Memoiren zu verfassen, das ich erstaunlicherweise in meinem hohen Alter erhielt, habe ich zugleich die Chance bekommen, noch mehr Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln, die nun unter meinem Namen gegründet wurde. Die Ziele liegen meinem Herzen am nächsten und die Mission lautet, die Einsamkeit zu bekämpfen, Hospize zu unterstützen und denen zu helfen, die einen Todesfall verarbeiten müssen – alles im Kontext einer noch nie zuvor da gewesenen Krise, in der wir alle stecken. Ich fühle mich zutiefst geehrt, eine weitere Möglichkeit erhalten zu haben, dem Land zu dienen, auf das ich so stolz bin.

Dies – nun – ist meine Geschichte.

Tom

1

„Es ist wunderbar, welch große Schritte gemacht werden, wenn dahinter ein bedeutendes Ziel steht.“

Winston Churchill (1874–1965)

„Mach dir keine Sorgen um unseren Tom“,beruhigte meine 81-jährige Großmutter meine Mutter, als ich mit 20 Jahren in den Krieg ziehen musste. „Ich werde vom Himmel aus auf ihn aufpassen.“ Oma Fanny hielt ihr Wort und war innerhalb eines Jahres tot. Ich glaube gerne, dass sie seitdem ihre schützende Hand über mich hält.

Allerdings hätte ich beinahe den Glauben an den Himmel verloren, als ich als junges Bürschchen gespannt einen riesigen Heißluftballon beobachtete, der während der jährlichen Keighley Gala in den Wolken über meiner Heimatstadt verschwand. In den Sommerhimmel starrend, sah ich auf einmal die mutigen Fallschirmspringer, die aus der Gondel gesprungen waren. Wie durch Magie schwebten sie der Erde entgegen. Meine Freude verwandelte sich in Enttäuschung, da die Ballonfahrer nicht in der Lage waren, mir etwas über den Himmel zu berichten, der „da oben“ war, wie man mir immer erzählte. Es war das erste Mal in meinem jungen Leben, dass ich meine Eltern infrage stellte und erkannte, dass man Kindern manchmal eine Menge Lügen auftischt.

Abgesehen von dieser unerwarteten Enthüllung verbrachte ich eine sehr glückliche Kindheit und wuchs an den südlichen Ausläufern von Rombalds Moor in West Yorkshire auf, einer Gegend im Hochland, die allgemein Ilkley Moor genannt wird, was aber nicht ganz korrekt ist.

Bekannt als „Brontë Country“, war es ein Landstrich, zu dem Tausende mit Kutschen und dampflokgetriebenen Zügen pilgerten, um zu sehen, wo die drei Brontë-Schwestern im nahe gelegenen Haworth gelebt hatten.

Traurigerweise wurde keine dieser talentierten jungen Schriftstellerinnen älter als 40, da sie an den Folgen von Tuberkulose dahinschieden. Auch ihre Mutter verstarb schon früh, jedoch an Krebs. In Yorkshire, aber möglicherweise auch anderswo, sagen die Leute, dass das Geheimnis eines hohen Alters in der „Wahl“ der Großeltern und dann der Eltern liegt. Trifft das zu, habe ich es richtig gemacht.

Oma Fanny Burton war eins von acht Kindern, in Keighley geboren und dort aufgewachsen. Im Alter von 26 Jahren heiratete sie den Herrenfriseur John Hird, wonach die beiden in schneller Folge vier Kinder bekamen. Eins davon war meine Mutter Isabella, als Älteste 1886 geboren. Opa John, der schon mit 52 Jahren an Krebs verstarb – also sechs Jahre, bevor ich zur Welt kam –, arbeitete in dem Familienunternehmen, dem Friseur- und Rasier-Salon W. N. Hird’s in der Church Street. Es war ein Gemischtwarenladen mit zwei großen Schaufenstern neben dem mittigen Eingang. Ein Anzeigenblatt aus dieser Zeit beschreibt ihn als Friseursalon, Buchladen, Kiosk und Anbieter von Alltagsgegenständen, der alles von Schreibpapier und Regenschirmen bis hin zu Zigarren und Schiefertafeln für Schulkinder im Programm hatte. Als junges Mädchen, das ihrem Vater im Laden half, seifte Mutter immer die Männer mit Rasierschaum ein.

Mein Vater Wilfred Moore wurden 1885 geboren und war das jüngste von vier Kindern – zwei Jungen und zwei Mädchen. Sein Vater Thomas, der auf einer Schaffarm in Hawes, Wharfedale, auf die Welt kam, konnte weder lesen noch schreiben und ließ seinen Sohn fälschlicherweise als Wilson ins Geburtsregister eintragen. Als er ins Standesamt ging, war Wilson der einzige Name, an den er sich erinnerte. Thomas hatte sich in meine Oma Hannah Whitaker verliebt, die Tochter eines Reisigbesenmachers. Für die, die es nicht wissen: Ein Reisigbesen ist ein aus Ästen gemachter Besen, den man überwiegend draußen benutzt. Hannah arbeitete gerne als Dienstmädchen in einem Haus namens Club Nook Farm in der Nähe von Skipton, aber wohnte mit ihrer Familie in dem kleinen Dörfchen Hubberholme. Da es keine Transportmöglichkeiten gab, ritt Thomas an den Wochenenden auf seinem Pferd die 16 Kilometer hin und zurück, nur um ihr den Hof zu machen.

Nachdem das Paar in der Pfarrkirche von Hubberholme geheiratet hatte, zogen die beiden nach Keighley, wo mein in Bradford als Steinmetz ausgebildeter Großvater die Ausführung von Bauarbeiten übernahm, da er in der Landwirtschaft keine Zukunft für sich sah. Einer seiner ersten Aufträge bestand darin, eine Mauer um das 120 Hektar große Grundstück von Cliffe Castle zu errichten, ein großes Privatanwesen, aus dem man später ein Museum machte. Er benötigte vier Jahre dazu, und man entlohnte ihn mit sechs Pence die Stunde. Als er damit fertig war, beauftragte ihn der lokale Steinbruchbesitzer mit dem Bau von vier Häusern in der Gegend von Parkwood, um seine überschüssigen Steinblöcke loszuwerden. Das führte allerdings zum Bau eines ganz neuen Wohngebiets. Thomas hatte einen guten Ruf und sein Gewerbe florierte, woraufhin der ansässige Baronet Sir Prince Prince-Smith mit der Bitte an ihn herantrat, einige Geschäftsgebäude in der Cavendish Street zu errichten. Danach ging es weiter, und er baute einige der bekanntesten Wahrzeichen des Distrikts, darunter einige Mühlen, die Stadthalle, den Jubilee Tower, das Strong Close Works, Anbauten an der historischen Whinburn Hall, einige Stallungen, drei Schulen, das Star Hotel und verschiedene Gebäude in Bradford.

In Keighley bestimmte die Fertigung von Wolltextilien das Arbeitsleben. Große Firmen konzentrierten sich auf alle nur erdenklichen Aspekte dieses Industriezweigs, was von der vorbereitenden Verarbeitung und dem Spinnen der Wolle bis hin zur Herstellung von Waschmaschinen und ähnlichen Gerätschaften reichte. Daneben existierte ein riesiger Wirtschaftsbereich, in dem bis zu 6000 Beschäftigte die komplexen Maschinen für die Textilindustrie entwarfen, bauten und installierten. Dazu gehörten diverse Werkzeuge, Webstühle und Drehbänke, alles gedacht zur Stoffproduktion.

Dank des Erfolgs meines Großvaters verfügte die Familie über finanzielle Mittel, die Wilfred und seinen drei Geschwistern die Bildung ermöglichte, die dem Familienoberhaupt vorenthalten blieb. Allerdings bezeichnete man sie damals als „Halbzeitschüler“, da sie eine Hälfte des Tages in der Schule verbrachten und in der anderen irgendeiner Beschäftigung nachgingen. Mein Vater verließ die Schule mit 14 Jahren und trat dem Familienunternehmen bei, wo sein älterer Bruder William, auch Billy gerufen, bereits angestellt war. Thomas Moore & Sons führten damals ihr Geschäft von einem Grundstück in der Alice Street aus, von dem aus Shire Horses, muskulöse Arbeitspferde, die schweren Karren zogen. Mein Großvater wünschte sich ein Wohnhaus, das seinen Erfolg zeigte, und errichtete ein großes, frei stehendes Gebäude in der Banks Lane 90 in Riddlesden, damals noch ein am Stadtrand gelegenes Dorf. Er taufte sein neues Heim „Club Nook“ nach der Farm, wo er meiner Großmutter Hannah das erste Mal begegnet war. Nach der Fertigstellung verließ die Familie das alte Haus in der Skipton Road, das den Namen Hazelroyd trug. Sie schauten nie wieder zurück.

Club Nook war ein feines Steingebäude mit einer burgähnlichen Fassade und einem kleinen Mauerturm mit einem Fahnenmast. Es verfügte über einige ungewöhnliche dekorative Merkmale wie Buntglasfenster, Stürze aus massiven Steinen und schwere Eichentüren, alles Bestände von anderen, größeren Anwesen, die Opa im Laufe der Jahre demontiert und renoviert hatte. Er liebte Pferde und besaß viele Jahre lang – bis zur Ankunft der Automobile – privat ein Zugpferd und eine Kutsche. Großvater erwarb für die Bauwagen des Unternehmens die besten Shire Horses und bestand darauf, dass man sie in blitzblank gepflegten Ställen aufs Vorzüglichste behandelte. Ihre Schönheit war so überwältigend, dass man die Tiere für die Gala oder andere Anlässe in der Stadt zur Verfügung stellte. Neben seinem Haus, dem Club Nook, befand sich eine Garage für Opas geliebten De Dion-Bouton, die so penibel wie die Stallungen gebaut worden war. Man setzte dort sogar Buntglasfenster ein! Die Leute tuschelten, dass er das schicke französische Vehikel so gut wie seine Pferde behandelte. Es wurde sorgsam bis auf den kleinsten Zentimeter poliert und durfte nie bei Regen gefahren werden. In der Familie kursierte der Witz, dass man für die Karosse jeden Morgen frisches Wasser und Heu bereitstellen musste und das sie nachts in Stroh gebettet wurde.

Nachdem sich Thomas im Club Nook eingelebt hatte, baute er in nächster Nähe vier weitere Häuser. Onkel Bill und seine Frau Edith (die man Elise rief) wohnten direkt nebenan – in einem auf den Namen Westville getauften Gebäude –, und ein Grundstück weiter befand sich das Haus von Tante Jane und ihrem Mann. Die anderen wurden verkauft, und man versprach meinem Vater Wilfred, immer noch alleinstehend und zu Hause lebend, dass er eines Tages Club Nook erben würde. Seine Schwester Maggie, die Vierte in der Reihe der Geschwister, erhielt überhaupt nichts. Sie war das schwarze Schaf der Familie, da sie gegen den ausdrücklichen Wunsch meines Großvaters „unehrenhaft“ mit einem Mann durchbrannte und dann zu allem Überfluss auch noch um Geld bat, um mit ihm in die USA auszuwandern. Wutentbrannt schrie Opa, dass er ihr die Überfahrt bezahlen würde, aber keine Rückreise. Das machte er auch, doch Maggie kehrte später allein wieder zurück und bekam nie ein Haus. Sie heiratete einen ortsansässigen Schreiner und blieb von der Familie für immer ausgestoßen.

Mein Vater war recht klein und schmächtig, nicht viel größer als 1,50 Meter, aber ein von Natur aus künstlerisch veranlagter Mensch. Er liebte Tiere, Blumen und die Natur, interessierte sich für Geschichte und Handwerk. Schon in frühen Jahren begann er sich mit der Fotografie zu beschäftigen. Er benutzte eine schwere und sperrige Kamera, um Fotos von der Stadt und den Einwohnern und – später – von seinen preisgekrönten Hühnern und Dahlien (für die er viele Trophäen ergatterte) zu schießen. Vater hegte die Hoffnung, eines Tages professioneller Fotograf zu werden, doch mit 21 Jahren infizierte er sich mit einem mysteriösen Virus, durch das er auf beiden Ohren taub wurde.

In einer Ära, in der die Medizin nicht so fortschrittlich war wie heute, konnte ihm niemand die tatsächliche Ursache für die Behinderung erklären. Fest stand: Es gab keine Therapie. Die Nachricht war allein schon niederschmetternd, doch dann wurde ihm klar, dass ihm sein angeschlagener Gesundheitszustand eine Karriere als Fotograf unmöglich machte. Überhaupt stand ihm keine berufliche Laufbahn mehr offen, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als im Familienunternehmen zu bleiben, und er war ständig auf die Unterstützung seiner Angehörigen ohne Hörbehinderung angewiesen.

In seiner außergewöhnlich stillen Welt entwickelte er eine gewisse Geschicklichkeit als Lippenleser. Da er sich alles selbst beibrachte, war diese Fähigkeit aber recht primitiv ausgeprägt. Damals gab es noch keine Ausbildungsinstitutionen für Taubstumme und so gut wie gar keine Hilfe aus dem medizinischen Bereich. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts blickte man auf taube Menschen als „krank“ und „unterlegen“ hinab, sie waren Ausgestoßene der „normalen“ Gesellschaft. Man empfahl ihm sogar, niemals zu heiraten, da die Angst bestand, er könne die Behinderung vererben. Ohne Zugang zur Gebärdensprache, die damals weder gelehrt noch gefördert wurde, konnte er andere nur verstehen, wenn sie ihm in sein Ohr hineinbrüllten. Das machte normale Gespräche unmöglich und versperrte den Zugang zur Musik und zum Gesang der Vögel. Er muss sich sehr isoliert gefühlt haben.

Vaters Behinderung wirkte sich allerdings auch gnadenvoll aus, denn sie schützte ihn vor den Schrecken des Großen Krieges [der Große Krieg ist ein in Großbritannien häufig genutztes Synonym für den Ersten Weltkrieg], die er sonst hätte ertragen müssen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Deutschen in den Jahren 1914–1918 begannen, als er 21 Jahre alt war. Sie entfachten im ganzen Land eine riesige Welle des Patriotismus, und Tausende verpflichteten sich freiwillig für Lord Kitcheners „Bataillone von Freunden“, in denen man Freunde, Nachbarn und Verwandte zum gemeinsamen Militärdienst ermutigte, damit sie sich gegenseitig und andere auf dem Schlachtfeld unterstützen. Sich gemeinsam in Gruppen zur Armee zu melden, war besonders in den Städten des Nordens populär, in denen sich ganze Straßenzüge verpflichteten. Die meisten der Männer fielen zusammen in dem vierjährigen brutalen Gemetzel, das die Leben von zehn Millionen Soldaten forderte. Ganze Nachbarschaftsverbände wurden ausgelöscht, es gab Straßenzüge voller Witwen. Fast 2000 Männer der „Bradford Pals“ und 750 der 900 „Leeds Pals“ – ein Teil des West Yorkshire Regiments – starben in nur einer Stunde an der Somme, da sie direkt in einen Kugelhagel der Deutschen marschierten. In nur einem einzigen Jahr verlor Keighley 269 junge Männer und am Ende des Kriegs waren alle 900 tot. Ihrer wird mit einem imposanten Steindenkmal gedacht, das die Firma meines Großvaters errichtete und das immer noch auf dem Platz vor der Stadthalle steht. Auch den anderen Männern der Familie Moore blieben die Schützengräben erspart. Mein Großvater Thomas hatte mit 36 Jahren das Höchstalter überschritten und mein Onkel Billy, damals 33 Jahre alt, wurde nicht eingezogen. Die Gründe dafür sind mir nicht gewahr. Meine Mutter Isabella zeigte sich mehr als erleichtert, dass mein Vater in Sicherheit war wie auch ihre drei Brüder Arthur, Thomas und Harry. Sie arbeiteten in der Produktion von Rüstungsgütern und Munition, zwei in Luftschiffhangars in der Grafschaft Cumbria und bei Cardington in Bedfordshire und der dritte im Wollwich Arsenal.

Isabella Hird war mit unter 1,50 Meter noch kleiner als mein Vater und arbeitete als Direktorin in einer örtlichen Schule. Sie hatte schon früh ein Auge auf Dad geworfen und war fest entschlossen, ihn zu erobern. Körperlich gesehen, ergaben sie ein gutes Paar, und nach einer kurzen Zeit des Umwerbens kam es zu geschickt inszenierten Begegnungen: Sie kannte seinen Arbeitsweg und wartete immer an der Ecke High Street/Low Street, wo sie hinter dem Fenster eines Geschäfts Ausschau nach ihm hielt und dann plötzlich aus dem Laden schoss, so als sei es Zufall gewesen. Ihre clevere Strategie funktionierte, woraufhin die beiden am 26. April 1916 in der Kirche in Oakworth heirateten. Mit 30 Jahren befand Mutter sich in einem Alter, in dem andere sie zu jener Zeit als „alte Jungfer“ bezeichnet hätten, doch ich fand es einfach nur mutig von ihr, einen tauben Mann zu ehelichen. Ihm „nachzustellen“ erwies sich als richtig, denn sie waren während ihrer neunundvierzigjährigen Ehe stets glücklich.

Die frisch Vermählten zogen in die Cark Road 14 in Keighley, in ein zweistöckiges Reihenhaus mit ausgebautem Dachboden und einem großzügig geschnittenen Keller. Die vordere Fassade war hübsch gestaltet, doch an der Rückseite befand sich ein abschüssiges Gelände in Richtung der Flasby Street mit einer angrenzenden „Ginnel“, ein Wort, das hier im Norden eine Gasse zwischen Gebäuden beschreibt. Neben der Hintertür fand sich ein rundes Loch, durch das man bei der Anlieferung die Kohle schüttete. Meine Schwester Freda wurde 1917 zu Hause geboren, kurz vor der weltweiten Pandemie – der Spanischen Grippe –, durch die Millionen ums Leben kamen, davon allein 220 000 in Großbritannien. Die tödlichste Pandemie der Geschichte wütete in vier verschiedenen Wellen, zwei 1918, eine 1919 und die letzte im Frühjahr 1920. Als Baby war Freda während dieser Zeit natürlich besonders anfällig, und gegen Ende der Pandemie war meine Mutter mit mir in Umständen.

Glücklicherweise war kein Familienmitglied direkt von der Grippe betroffen, doch dem Grauen konnte man nicht ausweichen. Im Kriegsgefangenenlager in Raikeswood, 15 Kilometer von Skipton entfernt, hielten sich 700 deutsche Soldaten auf, und dort verbreitete sich das Virus rasend schnell. Mehrere Wachen starben und Hunderte von Gefangenen infizierten sich. 1919 brachte man 90 von ihnen in das Fever Hospital in Morton Banks im Vorort Riddlesden, wo 47 verstarben. Sie wurden mit allen militärischen Ehren auf dem Friedhof von Morton beigesetzt.

Ich gesellte mich am 30. April 1920 zu meiner Familie, wenige Monate nachdem das Virus endlich abgeebbt war. Es waren circa eineinhalb Jahre seit dem Kriegsende vergangen, und genau an diesem Tag hob die britische Regierung unter Premierminister David Lloyd George die allgemeine Wehrpflicht auf. Wie Freda kam auch ich zu Hause auf die Welt, wobei Oma Fanny half, denn Hebammen mussten bezahlt werden. Außerdem gab es nur wenige und sie wohnten meist weit entfernt. Erst kurze Zeit davor war die Tätigkeit offiziell als Beruf anerkannt worden. Zum Glück aller Beteiligten war meine Geburt nicht besonders beschwerlich. Damals machte ich meiner Mutter keine allzu großen Mühen! In meinem Geburtsjahr saß Georg V. auf dem Thron, Winston Churchill war Kriegsminister, Rupert Bear wurde als Comic-Figur imDaily Expressgeboren und die Suffragette Sylvia Pankhurst wurde für sechs Monate ins Gefängnis geworfen, da sie für das Frauenwahlrecht demonstriert hatte – ein Recht, dessen Verwirklichung noch acht Jahre auf sich warten ließ. Als ich auf dieser Welt ankam, gehörte ich zu den 1,1 Millionen Geburten im Land, die höchste Rate seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch für den Duke of York war es ein wichtiges Jahr, denn er begegnete Elizabeth Bowes-Lyon, einer Lady, aus der die allseits geliebte Queen Mother unseres Landes wurde.

Ich lebte die ersten elf Jahre mit meinen Eltern und Freda in der Cark Road und fühlte mich dort sehr glücklich. Es gab keine Elektrizität, aber wir hatten Kerzen und einige Gas-Leuchtkörper. Der Geruch von Rauch führt mich immer direkt in die Kindheit zurück. In meinem kleinen Zimmerchen hinten im Haus, direkt unter Fredas Dachbodenzimmer, befand sich ein Gasbrenner mit offener Flamme, während wir unten in der Küche die lichtspendenden Gasglühstrümpfe hatten, was für die damalige Zeit recht ungewöhnlich war.

Verglichen mit anderen Gebäuden in der Stadt war unser Haus relativ modern. Es verfügte über eine Wohnküche mit einem großen und durch Kohle befeuerten Kochherd und einem separaten Gasofen vor der Kellertreppe. Wir wuschen die Wäsche im Keller, in einem „Topf“ über dem Gasfeuer. Der schwere gusseiserne Hauptboiler wurde von der Rustless Iron Company (Trico) in Keighley produziert, die ihn millionenfach auf der ganzen Welt verkaufte und darauf sehr stolz war. In dem Boiler wurde das Wasser erhitzt, das dann durch Leitungen ins Badezimmer kam. Wir konnten uns einmal die Woche – und zwar an Freitagabenden – ordentlich mit warmem Wasser waschen! Alle Häuser in unserer Straße verfügten über Toiletten mit Wasserspülung, was auch ungewöhnlich war, da viele der ärmeren Anwohner nahe des Gaswerks immer noch gemeinsame Plumpsklosetts benutzen mussten. Die Anwohner gingen mit dicker Kleidung zu Bett, damit sie nicht froren, wenn sie nachts zum Toilettengang nach draußen mussten.

Wie die meisten Frauen in dieser Zeit führte Mutter ein strenges Regime, und Montag war Waschtag. Wenn es regnete und die Wäsche nicht draußen trocknen konnte, wurde daraus immer ein ausgewachsenes Drama. Mrs. Maskell, unsere Haushaltshilfe, kam montags an, füllte zuerst den „Topf“ und zündete das Gasfeuer darunter an. Dann machte sie sich mit Mutter – manchmal mit der Hilfe von Freda und Tante Jane – ans Waschen. Danach schöpfte man das Schmutzwasser mit einer „Kelle“ ab. Sie ähnelte einem Humpen mit hölzernem Griff. Die Wäsche wurde bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem drinnen auf ein Trockengitter gehängt. Es bestand aus einer Reihe von länglichen Rundhölzern, das man mit einem Seilsystem bis zur Decke zog. Wir besaßen zudem eine Mangel mit schweren Holzwalzen, mit denen das Wasser aus der frisch gesäuberten Wäsche gepresst wurde. Eines Tages, ich war gerade nicht zu Hause, kam Freda mit dem Zeigefinger der rechten Hand zwischen die Walzen, was zu einem Splitterbruch führte. Allen Berichten nach brüllte sie wie am Spieß, und es war sicherlich extrem schmerzhaft. Mich als größtenteils nichts verstehenden und dadurch mitleidslosen kleinen Bruder faszinierte eher die Tatsache, dass der Finger so krumm verheilte, dass er für den Rest ihres Lebens einem Papageienschnabel ähnelte.

Dienstag war der Bügeltag, Mittwoch der Markttag, am Donnerstag stand das Backen an erster Stelle und am Freitag putzte man. Wie bei allen Hausfrauen aus Yorkshire wurden die Treppenstufen vor dem Haus akribisch und exzessiv gereinigt, da das als Indiz für eine gute und saubere Frau galt.

Als ich fünf war, unterbrach Mum aufgrund einer Schwangerschaft ihren wöchentlichen Ablauf. Eines Tages ging sie ins Krankenhaus, um das Baby zur Welt zu bringen. Traurigerweise kehrte sie allein zurück. Darüber wurde nicht gesprochen, ich erfuhr nur, dass der Name meiner verstorbenen Schwester Wendy lauten sollte. Erst viel später erkannte ich die Bedeutung dieses Schicksalsschlags und spürte, wie traurig sich meine Eltern gefühlt haben müssen.

Kurz danach war ich mit einem Krankenhausaufenthalt an der Reihe, da ich hohes Fieber bekommen hatte. Unser Hausarzt Dr. Chalmers diagnostizierte Scharlach, und man brachte mich ins Fever Hospital in Morton Banks, wo die deutschen Kriegsgefangenen nach dem Großen Krieg an der Spanischen Grippe verstorben waren. Mein Vater war ein gütiger und liebenswerter Mann, doch man „erlaubte“ Kindern damals keine Krankheit, und so zeigte er sich nicht sonderlich erfreut darüber, dass ich ins Krankenhaus kam. Normalerweise lief das bei uns nämlich so: Wenn wir uns etwas eingefangen hatten, kaufte man ein Fläschchen Medizin in der Drogerie oder ließ sie sich vom Arzt geben und flößte uns das Zeug ein. War die Prozedur vorüber, mussten wir uns besser fühlen – da gab es keine Diskussion. Hatten wir eine Erkältung, wurde uns ein volles Glas der bitteren, klaren „Fennings Fever Mixture“ verabreicht – der „Familienmedizin“ –, die so abscheulich schmeckte, dass wir uns augenblicklich zur Genesung entschieden. Ich schätze mal, das war auch die Absicht.

Scharlach ist eine komplexe bakterielle Infektionskrankheit, gegen die sogar Fennings nichts ausrichten konnte. Sie war hochgradig ansteckend, und auf meiner Station litten noch andere Kinder daran. Als meine Eltern mich besuchten, durften sie mir nur durch ein Glasfenster zuwinken. Ich werde niemals Mutters tapferes und zugleich ermutigendes Lächeln vergessen. Sie hätte sich keine Sorge machen müssen, da die Krankenschwestern sich gut um mich kümmerten, doch ich durfte erst nach Hause, als die Haut wieder glatt und der Schorf meines Ausschlags verschwunden war.

Manchmal versterben Menschen an Scharlach, doch bei mir zeigten sich keine kurz- oder langfristigen Auswirkungen. Schon bald war ich wieder zu Hause und flitzte überall herum. Mrs. Maskell witzelte immer gegenüber meiner Mutter: „Yr Tom tows a sel wi lakin’“, ein Mix aus dem Yorkshire-Dialekt und dem Irischen, was so viel bedeutet wie: „Dein Tom wird sich schon müde spielen.“ Und spielen – das tat ich, und ich erinnere mich nie an irgendeine Müdigkeit. Ich war schon damals aktiv und blieb es mein ganzes Leben lang. Um mich aus der Bahn zu werfen, brauchte es mehr als läppisches Scharlach.

2

„Ich vermeide es, nach vorne oder nach hinten zu blicken, sondern versuche immer, nach oben zu schauen.“

Charlotte Brontë (1816–1855)

Im Sommer 1925 wurde ich Zeugeeines monumentalen Geschehnisses, denn Vater erstand sein erstes Automobil, einen kastanienbraunen Rover 8. Es war ein in Birmingham gebauter Viersitzer mit acht PS, einer einzigen Tür und einem Verdeck. Die Kosten beliefen sich auf 130 Pfund, das heutige Äquivalent zu einigen tausend Pfund, doch mir erschien das Automobil unbezahlbar.

Die Tür befand sich wegen des Reserverads auf der Beifahrerseite, und der Scheibenwischer musste noch von Hand bedient werden. Hinten gab es keine Fenster, doch meine Schwester und ich hatten kleine Vorhänge zur Abdeckung, falls es zu windig werden sollte. Meine Eltern achteten bei der Erziehung immer auf Bescheidenheit, doch insgeheim fühlte ich mich ein wenig stolz – eigentlich sehr stolz –, dass wir das erste Auto in unserer Straße besaßen. Unser Nachbar hatte ein Motorrad mit einem zweisitzigen Beiwagen für Frau und Tochter.

Mein Vater brachte meiner Mutter sogar das Fahren bei, zu einer Zeit, in der die generelle Meinung von Frauen am Steuer nichts wissen wollte. Ungewöhnlich! Sie stellte sich sogar als bessere Fahrerin als er selbst heraus. Wenn wir während der schrecklichen Winternebel – in denen der Kohlenstaub aus den Fabriken die Sicht zusätzlich beeinträchtigte – die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnten, musste Mum aussteigen und langsam vor dem Wagen hergehen. Fairerweise muss ich hinzufügen, dass Mum den nennenswerten Vorteil hatte, dass sie ein sich näherndes Vehikel klar und deutlich hörte!

Nachdem Vater den Wagen angeschafft hatte, wandelte sich unser Leben zum Besseren. Statt sich in der unmittelbaren Gegend aufzuhalten oder so weit zu kommen, wie es zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich war, reisten wir über den eng gesteckten Radius hinaus. Wir unternahmen Tagesausflüge zu den Mooren, nach Haworth und Bolton Abbey, und fuhren an den meisten Sonntagen nach Whitby an der Ostküste – eine Reise von jeweils 145 Kilometern pro Strecke in einer Karosse mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 Kilometern in der Stunde.

Am Anfang jedes Ausflugs überreichte mir Vater die Landkarte und bat mich um die Navigation, was zu einer nervenzermürbenden Tortur wurde, bis ich es endlich kapiert hatte. Er oder Mutter fuhren nur nach meinen Anweisungen (ich musste Dad bei der Fahrt immer ins Ohr brüllen), und er stellte mir oder Freda ständig Fragen wie: „Welchen Fluss überqueren wir gerade? Wie heißt der Berg dort?“ Wusste ich die Antwort nicht, steckte ich in Schwierigkeiten. Er wollte jedoch nur sichergehen, dass ich Sicherheit im Umgang mit einer Landkarte bekam. Die Fähigkeit, sich geografisch zurechtzufinden, war damals eher unüblich, da sich nur wenige weit von ihrem Haus entfernten und noch weniger Autos besaßen. Was ich auf diese Weise beigebracht bekam, verlernte ich nie, und es sollte sich für mich noch als lebenswichtig herausstellen.

Meist hielten wir mitten auf der Strecke an und picknickten bei Sutton Bank, einem Teil der Hambleton Hills. Von dort aus genossen wir eine spektakuläre Aussicht über das Vale of York bis hin zum White Horse bei Kilburn, einer riesigen Figur, die von einem Lehrer und einem Freiwilligenteam in den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts aus dem Sandstein gemeißelt worden war. Mit einem Steigungswinkel von bis zu 25 Prozent war Sutton Bank so steil, dass viele Automobile den Aufstieg nicht schafften oder höchstens im Rückwärtsgang hochfuhren. Manchmal mussten Mama, meine Schwester und ich aussteigen und die Strecke zu Fuß zurücklegen, aber die Kraxelei lohnte sich immer. Nachdem wir anschließend die Küste erreicht hatten, machten wir uns direkt zum Strand in Sandsend auf, wo Vater Strandstühle für den Tag mietete. Er und Mutter setzten sich dann hin, eine Thermoskanne mit Tee in den Händen und eine Decke über den Beinen.

Freda und ich zogen uns die gehäkelten (!) Badeanzüge an, um zu schwimmen und herumzualbern oder den ganzen Nachmittag zu spielen. Ein Wort an die Weisen: Wenn wollene Badeanzüge nass werden, saugen sie sich voll, werden schwer und ziehen den Schwimmer nach unten. War es sehr heiß, krempelte sich Vater die Hosen hoch, um barfuß im flachen Wasser zu spazieren. Vorher öffnete er noch in einem geradezu zeremoniellen Akt den Kragenknopf des Hemdes, etwas, was er nur in der Freizeit machte. Auch Mum ging ans Wasser, aber die beiden schwammen niemals. Stattdessen sahen sie beim fröhlichen Spielen ihrer Kinder zu und versorgten uns mit Eiscreme. Freda und ich waren sehr gern dort. Wenn wir nicht schwammen, jagten wir Krebse oder kleine Fische in den seichten Wasserpfützen am Strand. Unsere größte Freude bestand jedoch in der Suche nach dem lokalen schwarzen Edelstein namens Lignit, eher bekannt als Jet. Wir nahmen die gefundenen Steine mit nach Hause und polierten sie. Ja, das waren die unschuldigen und glücklichen Tage.

All die Gedanken an Strände, Schwimmen und Jet waren schnell vergessen, als ich im Alter von fünf Jahren auf die Drake-and-Tonson-Grundschule ging, wofür mein Vater Schulgeld entrichten musste. Sie lag in der Temple Street in Keighley, und ich musste die zweieinhalb Klometer mit dem Fahrrad zurücklegen, um hinter meinem kleinen hölzernen Tisch Platz zu nehmen. Als kleiner Junge, der lesen und schreiben lernte – dabei benutzte man schon angespitzte HB-Bleistifte und Papier und keine Schiefertafeln mehr –, benahm ich mich immer gut und wurde nie zu der schottischen Direktorin Mrs. Kirk zitiert. In meiner Klasse mit 20 Mitschülern machte ich stets das, was mir aufgetragen wurde, hauptsächlich wegen meiner liebenswerten Lehrerin Miss Ruth Moffitt, die in ihren Zwanzigern war und Ringellocken hatte. Es existieren einige Fotos von mir bei den Schul-Historienspielen, wo ich eine Trommel schlug oder Trompete spielte. Obwohl ich darauf ein bisschen traurig wirke, erinnere ich mich an eine glückliche Zeit.

Freda besuchte dieselbe Schule, war aber in der Klasse über mir, zusammen mit einem Jungen namens Denis Healey, der mit seiner Familie in die Gegend gezogen war. Er wurde später Schatzmeister und dann ein Lord. Healey schien ganz nett zu sein. Sein Vater war der Rektor der technischen Hochschule im Ort, und seine Mutter war eine der nettesten Damen, die man sich vorstellen konnte. Für uns war sie einfach ein Schatz. Sie lud Mutter und uns oft zum Nachmittagstee in ihr Haus ein. Das war zu der Zeit höchst ungewöhnlich.

Die Schule war prima, aber das Mittagsessen kam überhaupt nicht an Mums Kochkünste heran, und so radelte ich mittags meist nach Hause. Mutter war eine sehr gute Köchin und backte exzellent. Sie lehrte mich alles, was ich über die Küche weiß. Ihr Victoria-Biskuitkuchen mundete unvergleichlich, und der saftige Ingwer-Lebkuchen war das wohlschmeckendste Gebäck, das ich je gekostet habe. Später, nach Ausbruch des Krieges, wurden die Nahrungsmittel rationiert, doch wir mussten nie hungern. Obwohl Mum für ihre Zeit fortschrittlich dachte und daran glaubte, dass jeder Frau ihr gerechter Anteil an allem zustand, erwartete man immer noch von ihr, dass sie täglich drei Mahlzeiten auf den Tisch brachte. Sie hatte zwar spät geheiratet, aber dafür den perfekten Mann gefunden. Zwischen den beiden fiel kein einziges böses Wort. Ich hatte niemals das Gefühl, dass sie sich über ihre Rolle ärgerte oder ihren Beruf als Klassenlehrerin vermisste. Und sie sorgte gut für uns.

Zum Frühstück gab es Haferbrei und Brot, danach zur Mittagszeit – exakt um 12 Uhr – eine Mahlzeit mit Fleisch und Kartoffeln. Das Essen musste dann schon auf dem Tisch stehen, denn mein Vater unterbrach seine Arbeit pünktlich und kam stets zu Fuß nach Hause. Am Abend stand eine warme Suppe auf dem Speiseplan und an jedem Wochenende Rinder- oder Lammbraten. Oft brachte uns Mutter zum eine Meile entfernt liegenden Haus meiner Oma in der Queen’s Road im Ortsteil Ingrow. Wir fuhren dann mit der Straßenbahn, die bei uns ironisch „Fährtenleser“ hieß und die für Fabrikarbeiter vor 8 Uhr am Morgen einen ermäßigten Fahrpreis anbot. Mir waren die lauten und wackeligen Wagons egal, denn mich faszinierte der Straßenbahnfahrer mit seiner Schirmmütze und der schnittigen Uniform, einer Ledertasche für die Tickets und einem Geldwechsler, der an einem Gurt hing. Am Ende der Strecke stieg er aus, nahm einen langen Stab mit einem Haken, löste das obere Straßenbahnrad von dem Oberleitungskabel und hängte es in das daneben verlaufende ein, damit die Bahn wieder nach Keighley zurückfahren konnte. Das war eine heikle und gefährliche Aufgabe, aber da alle Passagiere zusahen, stand er so unter Druck, dass er es niemals verfehlte.

Oma Fannys Haus war nicht mehr als ein Zweizimmergebäude – eine winzige Immobilie, in der in regelmäßigen Abständen auch Alfred, der Lieblingsonkel meiner Mutter, wohnte. Das Haus hatte keinen Garten, jedoch ein außen stehendes Plumpsklosett. Ich liebte die Besuche, da Omi Fanny eine so gütige und warmherzige Frau war, dass sie immer das Gute in den anderen sah, egal, wie schlecht sie auch mit ihr umgingen. Sie war sicherlich die gläubigste Christin, der ich jemals begegnet bin, und eine andächtige Kirchgängerin. Sie besuchte die damals sogenannte „primitive“ Methodistenkirche, wie es auch ihr bereits verstorbener Mann gemacht hatte. Oma hatte keine Süßigkeiten, doch dafür gab sie mir Würfelzuckerstücke, etwas, wofür man heute die Augenbrauen hochziehen würde. Auch sie war eine leidenschaftliche Köchin und brauchte dafür – das muss man unterstreichen – keine Waage. Sie machte den besten Reispudding, den sie immer in einer großen Emailleschale servierte, derselben, die sie auch für den traditionellen Yorkshire Pudding benutzte.

Fanny schrieb all ihre Rezepte in Schönschrift von Hand in ein kleines Büchlein, das meine Mutter erbte und das ich noch besitze. Neben meinem Lieblingsgebäck, den Haferkeksen1, die ich dank ihrer Anleitung wie ein Profi zubereitete, enthielt das Buch Gerichte wie geröstete Ochsenzunge und gekochte Kutteln, Hasenpfeffer oder Kaninchenpastete.

Zur damaligen Zeit aßen die Leute alles von einem Tier, auch die Lungen, das Gehirn, die Leber, die Nieren und das Herz. Es existierte sogar ein Rezept für eine sogenannte französische Suppe, bei der man einen kompletten Schafskopf kochen musste. Wir haben das niemals zubereitet, doch ich bin mir sicher, dass es mir nicht geschmeckt hätte, denn ich mag keine Innereien. In dem Buch standen auch Rezepturen für Lotionen oder Heilsäfte, die bei Beschwerden von Hexenschuss bis Gicht helfen sollten, da die Leute selbst auf ihre Gesundheit achten mussten. Eine allgemeine Gesundheitsversorgung stand damals noch in den Sternen, und wenn man einen Doktor aufsuchte oder rief, musste man dafür bezahlen.

Ich erinnere mich an eine Fahrradfahrt in Bingley, bei der ich mit einem Rad in die Straßenbahnschienen kam. Ich fiel und riss mir die Wange auf. Jemand half mir wieder aufs Fahrrad, und ich sauste die 6,5 Kilometer blutend nach Hause. Mutter brachte mich zu Dr. Chambers, der die Wunde dann nähte. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel das gekostet hat, doch es war möglicherweise ein Pfund. Ich hatte Glück, dass wir uns die Behandlung leisten konnten, denn viele Menschen waren dazu nicht in der Lage und mussten sich selbst zusammenflicken oder irgendwo ein Armenhaus finden, das von einer Krankenschwester geleitet wurde, die dann eine notdürftige Versorgung vornahm.

Wenn ich nicht zur Schule musste und Ferien hatte, war mein Lieblingstag der Markttag. In Keighley fand dieser jeden Mittwochmorgen in der High Street statt, wobei Freda und ich unserer Mutter voller Freude bei den Einkäufen halfen. Da die Menschen oft von weither kamen – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit einem Ponywagen –, herrschte dort eine lebendige Atmosphäre und man hörte überall Stimmen und Geräusche. Die Händler riefen die Preise für ihre Waren aus, die auf von Fässern gestützten Brettern lagen, und die Frauen von Keighley – alle mit Hüten – schritten zwischen den Stoffüberdachungen auf und ab. Sie wählten dann ihren Obst- oder Käsehändler aus, bei dem sie etwas kaufen wollten, während sie mit Freunden und Nachbarn plauderten. Die ganze Zeit über – an den Rändern des Marktgeschehens – standen die ärmeren Kinder der Stadt, die mit ausgehöhlten Augen begierig darauf warteten, dass ein Apfel aus einem Korb fiel oder vielleicht ein kleines Brot.

Ich war immer scharf auf Butter, die man in runden, isolierten Bottichen mit einer Höhe von 50 Zentimetern aufbewahrte. Da verschiedene Sorten zur Wahl standen, durfte man Proben auf hölzernen Stöckchen kosten – gesalzen, ungesalzen, Farmbutter oder „ausländische“. Nachdem Mum sich für eine Sorte entschieden hatte, holte die Händlerin einen Block aus dem Gefäß und schnitt ihn mit hölzernen Buttermessern in kleine Rechtecke, wonach sie in fettabweisende Papierfolie gelegt wurden. Diese Stücke verschwanden dann in Mutters Korb. Mehl, Zucker und alle Sorten von getrockneten Hülsenfrüchten lagerten in großen Säcken. Man füllte diese Lebensmittel in Papiertaschen, deren Böden – wenn es nass wurde – auf dem Nachhauseweg ausrissen. (Freda war immer die Erste, die lachte, wenn mir das passierte.) Die braunen Erbsen, die Mutter für den Eintopf nahm, waren in festeren, länglichen Pappkartons zu haben, die ich natürlich lieber trug. Auch gab es Sago und Tapioka, Enten- und Hühnereier und eine Vielzahl frischen Gemüses, aber das nur jahreszeitenbedingt und aus lokalem Anbau. Wir hatten damals noch nie etwas von Bananen oder Pasta gehört! Fleisch und Fisch wurden nur beim Metzger und Fischhändler erworben. An Marktständen gab es beides nicht, da man damals noch nicht die Möglichkeit der ausreichenden Kühlung hatte. Mein Lieblingsgeschäft war das Home and Colonial, das Tee anbot und allgemein Lebensmittel und einem heutigen Warenhaus entfernt ähnelte. Ich mochte auch den Eisenwarenhandel Gott & Butterfield, bei dem man alles von einem Kamin bis hin zu Streichhölzern bekam.

Zu besonderen Anlässen und nur an Samstagen setzte Mutter sich ihren besten Hut auf und nahm uns mit zu Lingard’s an der Ecke Kirkgate und Westgate in Bradford, dem größten Geschäft, das ich damals gesehen hatte. Das wohl Faszinierendste daran war ein an der Decke installiertes Geldbeförderungssystem, bei dem der oberste Kassierer der Einzelkassen – der in einer zentralen Kabine saß – Geld in einen Blechkanister legte und an einer Kordel zog. Dann schoss der Kanister zur Decke, wo er mit einer Reihe von Wägelchen weiterbefördert wurde. Er wurde von einem Angestellten „ganz oben“ – sprichwörtlich, aber auch physisch gesehen – angenommen, der das Geld zählte und das angeforderte Kleingeld zurückschickte. Andere Geschäfte verfügten über ein ähnlich funktionierendes Vakuum-System, doch mich begeisterte schon immer alles Mechanische, und ich hätte den ganzen Tag mit der kleinen Geld-Eisenbahn spielen können.

Seit ich acht Jahre alt war, hatte ich fast immer einen Hund als Spielkameraden. Der erste hieß Pat und war ein junger Golden Cocker, den niemand haben wollte, da er eine verkrüppelte Pfote hatte und dadurch humpelte. Vaters Bruder, mein Onkel Billy, hörte von diesem kleinen, kümmerlichen Racker und brachte ihn mir als Geschenk mit. Billy meinte: „Jeder Junge sollte einen Hund haben.“ Pat war zu der Zeit noch sehr klein und schmächtig und so konnte ich nicht viel mit ihm unternehmen. Freda nahm ihn eines Tages mit nach draußen und er flitzte unten an der Barr Lane vor einen Laster und wurde totgefahren. Sie war noch aufgeregter und trauriger als ich und gab sich die Schuld dafür, „unseren Toms Hund“ getötet zu haben.

Als Onkel Billy hörte, was geschehen war, brachte er mir einen älteren Cocker vom selben Züchter, ein weiteres Tier, das niemand haben wollte. Ich taufte ihn Billy und er war ein toller Hund, der in der Küche schlief und mit mir stundenlang durch die Moore strolchte, bei Regen und bei Sonne. Nachdem ich meine Schüssel Haferflocken gegessen hatte, verschwand ich mit ihm und kam erst wieder zum Tee zurück. Damals sorgte sich noch niemand um Kinder. Bei einem normalen Streifzug sah ich bis auf wenige Unermüdliche keinen einzigen Menschen, und so liefen und schlenderten Billy und ich allein durch die Gegend, wobei wir jeden Wildbach oder Spalt in den Steinen erkundeten, in jede Scheune hineinblinzelten und durch jedes verfallene Farmhaus stöberten. Er saß geduldig neben mir, wenn ich Stichlinge oder Kaulquappen in einem Marmeladenglas fing, um dessen Hals ich eine kleine Schnur befestigt hatte. Ich kann nicht behaupten, dass sich Mutter über unsere Mitbringsel freute, doch sie fand sich damit ab.

Die hügelige, sich weit dahinziehende Landschaft hatte Romane wieSturmhöhenundDie Herrin von Wildfell Hallinspiriert und war für einen kleinen Jungen und seinen Hund ein aufregender Zeitvertreib, nicht zuletzt, weil sie sich während der Jahreszeiten ständig veränderte. Im Winter lag immer hoher Schnee, und auf den Flüssen Tarn oder Aire bildete sich eine dicke Eisschicht. Dann schnallte ich mir die Schlittschuhe aus Holz an die Füße und machte mich mit Freda und einem Dutzend anderer Kinder auf, eine Runde auf dem Eis zu drehen (wobei ich meist stolperte und mich langlegte). Der Frühling in den Dales schenkte uns Schlüsselblumen, blaue Wiesenglockenblumen, Sumpfdotterblumen, Butterblumen und Osterglocken. Ich pflückte immer emsig die blauen Wiesenglockenblumen, um sie Mum mitzubringen. Freda und ich gingen oft mit ihr los, um Körbe von Osterglocken zu pflücken, die wir in die Vasen des Hauses stellten, wo sie ihren einzigartigen Duft verbreiteten. Im Sommer sah man überall Heidekraut leuchten und Stechginster. Auf dem Fluss fuhren Ruderboote, und wir schwammen meist in einem Kanal. Im Herbst lag ein dicker Teppich aus gefallenen Blättern auf dem Boden, Adlerfarn und Flechten wuchsen, bevor wieder der Winter begann mit seinen Wirbelstürmen und dichten Nebeln, durch die Hunderte Menschen an Bronchitis verstarben.

Ich kannte mich in der Gegend sehr gut aus, verlief mich nie oder hatte nie Ärger. Seit der Kindheit lernte ich, wie man eine Landschaft liest und deutet, das Wetter einschätzt oder sich Erkennungszeichen einprägt. Als Junge vom Land musste ich nur ein einziges Mal eine Landschaft durchkreuzen und konnte sie mir für alle Zeiten merken. Die erlernte Geschicklichkeit zahlte sich mein ganzes Leben lang aus und war so natürlich für mich, dass ich andere nie verstand, die nicht über diese Fähigkeit verfügten. In der Nacht fand ich den Norden mithilfe des Polarsterns und am Tag sah ich nach, auf welcher Seite der Bäume das Moos wuchs, wissend, dass sie in südlicher Richtung glatt waren. Ich roch Regen und Schnee in der Luft und spürte am Wechsel des Windes, ob der Niederschlag in meine Richtung zog. Oftmals trug ich ein Fernglas bei mir und hielt Ausschau nach Brachvögeln und anderen Wildtieren. Sogar im schneidenden Wind und strömenden Regen zog Billy mit mir weiter durch die Gegend, und ich holte mir niemals eine Erkältung. Schlechtes Wetter schreckte mich nicht ab. Auch Billy schien die Witterung egal zu sein, denn er war zufrieden und freute sich über meine Gesellschaft.

Er hatte jedoch eine Marotte: Er knurrte jeden an – sogar mich –, nachdem man ihn seinen Napf mit dem Fressen hingestellt hatte. Niemand konnte ihm das austreiben und er fletschte schon die Zähne, wenn jemand auch nur in seine Nähe kam. Abgesehen von der Macke war er mein bester Freund. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich bis auf ihn und meine Familie einen anderen Menschen bräuchte. Mutter fand wohl, dass ich zu eigenbrötlerisch war, und so bestand sie darauf, dass ich dem Chor der St. Peter’s Church in der Halifax Road beitrat, deren Leiter Freda das Klavierspiel beibrachte. Für meine Eltern, die der Church of England angehörten, war die Kirche der Bezugspunkt, wohingegen Oma Fanny die Andacht in der Methodist Chapel in der Alice Street feierte. Um allen gerecht zu werden, ging ich in beide Kirchen und freute mich, beide Welten kennenzulernen. Der Chorleiter von St. Peter’s teilte mir mit, dass ich für ihn bis zum Stimmbruch singen durfte, was ich schließlich auch machte. Ich war vermutlich gar nicht so schlecht, denn ich skandierte sogar einige Solopassagen, und er schrieb mich bei einem Gesangswettbewerb ein, bei dem ich aber nicht zum Zuge kam.

Meine Schwester Freda und ich kamen die meiste Zeit über gut miteinander aus, doch sie hatte ihre Freundinnen und Puppen zum Spielen, und ich war wahrscheinlich der nervtötende jüngere Bruder, der im Weg stand. Wir harmonierten besser, wenn es nach draußen ging oder Ferien waren, spielten mit Tieren am Fluss, wobei niemals ein böses Wort fiel. Es existiert ein hübsches Foto von uns – Vater nahm es auf –, auf dem wir im Sommer 1926 in Coxwold nahe Thirsk eine angebundene Ziege füttern. Sein geliebter Rover steht dabei im Hintergrund. Ich trage einen Strohhut und Freda ihren Schulhut sowie die helle Sommeruniform, auf der ihre Initialen aufgestickt sind. Hier zeigten wir uns von unserer besten Seite. Wenn wir im Haus bleiben mussten, war das manchmal anders. Sie zog mich auf und trieb mich dabei bis zur Weißglut, oder ich musste langweilige Hausarbeit erledigen, schwere Sachen für sie oder Mutter tragen, Erbsen enthülsen, den Kamin reinigen, die Kohlen hochholen oder Feuer machen – alles Tätigkeiten, vor denen ich mich gerne drückte. Der einzige offene Kamin des Hauses befand sich im Wohnzimmer, das nur bei Besuch benutzt wurde. In diesem Raum standen die besten Möbel mit weißen Schutzdecken, die man über die Rückenlehne der Stühle gelegt hatte, um das Polster vor dem Makassar-Öl zu schützen, das Männer allgemein als Pomade benutzten. Heute weiß niemand mehr, was das war, da es von Brylcreem abgelöst wurde. Zu Weihnachten schmückten wir das Wohnzimmer mit einem kleinen Baum und Papiergirlanden. Vater spielte dann Klavier, während alle um ihn herumstanden und sangen. Obwohl er die Musik nicht hören konnte, spürte er die Schwingungen. Mich erstaunte es immer wieder, was für ein guter „Klimperer“ er doch war. Er las die Noten, wie man es ihm als Kind beigebracht hatte, und spielte dann sein Lieblingsstück „In The Garden With Angeline“. Erst wenn die Musik verstummte, wurde es für ihn schwieriger, denn die Teilnahme an normalen Gesprächen war ihm ja nicht möglich. Einer von uns musste sich zum Übersetzen immer an seine Seite hocken. Oftmals war ich es, denn Mum übernahm die Rolle der Gastgeberin und Freda hatte viel damit zu tun, die Lady zu spielen oder mich mit etwas zu ärgern.

Wann immer ich mich bei Mutter über Freda beschwerte, gab sie dieselbe Antwort: „Ist doch egal. Deine Zeit wird kommen.“ Dabei drückte sie eins kristallklar aus: Niemand würde mir zu Hilfe eilen! Sie und Freda pflegten eine enge Beziehung in der Art, wie es bei Müttern und Töchtern häufig der Fall war, da sie die Hausarbeit immer gemeinsam erledigten. Ich stand meiner Mutter aber auch sehr nahe, da sie eine gütige und liebenswerte Lady war und jemand, mit dem ich mich gut unterhalten konnte. Die Beziehung zu meinem Vater war hingegen anders. Ich liebte ihn innig, denn er war ein großartiger Kerl und mir immer ein guter Freund, aber wegen seiner Taubheit konnte ich nie mit ihm Gespräche führen wie die meisten Jungs mit ihren Vätern. Oft sah ich die anderen Kinder, die einfach so mit ihren Vätern plauderten, und dachte: „Ihr habt ja so viel Glück.“ Die Tatsache, dass mir das verwehrt blieb, stimmt mich heute noch traurig. Es war so frustrierend und ermüdend, da er mich nur verstand, wenn ich ihm direkt ins Ohr brüllte. Das bedeutete, dass sich alle Gespräche auf das Nötigste beschränkten und er natürlich so wenig wie möglich antwortete, denn dann hätte ich ja etwas erwidern müssen. Meine Mutter, eine blitzgescheite Frau, plapperte die ganze Zeit mit Dad, als könne er jedes Wort verstehen, aber ich glaube, dass er als Antwort nur nickte und lächelte so wie auch bei Familienzusammenkünften.

Seine Taubheit verhinderte gleichzeitig den Besuch ganz normaler Veranstaltungen. Trotzdem gingen die beiden immer zu den Aufführungen von Onkel Arthur, wenn er in einer seiner vielen „Gilbert and Sullivan“-Produktionen auftrat, die Dad wegen des ganzen Spektakels genoss. Trotz all der Schwierigkeiten führten meine Eltern eine wahre Liebesbeziehung. Er konnte von Glück reden, sie als Frau und Mutter seiner Kinder gehabt zu haben. Die beiden liebten die Gartenarbeit und verbrachten viel gemeinsame Zeit an der frischen Luft, wobei sie sich häufig gegenseitig neckten. Eins sagte er oft über Mutter, und das brachte ihn immer zum Kichern: Sie war seiner Ansicht nach so klein, dass sie einen guten Jockey abgegeben hätte.

Mein Vater arbeitete Vollzeit und bezog mich sooft es ging in seine Tätigkeit mit ein. Er nahm mich immer als „seine Ohren“ zu Auktionen mit, die er besuchte, um Ersatzteile oder Nutzfahrzeuge zu ersteigern. Ich spitzte die Ohren, hörte die Preise und platzierte sein Gebot, wenn er mitbieten wollte. Zur Belohnung nahm er mich – nicht Freda – zum Lichtspielhaus mit, etwas ganz Besonderes nur für uns beide. Ich liebte es, dort mit ihm zu sitzen, und hätte mir alles angeschaut, nur um in seiner Nähe zu sein. Ich wusste jedoch, dass Stummfilme wie ein Gottesgeschenk für ihn waren, da sie über Untertitel verfügten. Er war beim Anbruch des Tonfilms überhaupt nicht glücklich, und ich mochte sie zuerst auch nicht, denn der Ton klang in den frühen Tagen kratzig und muffig. Einige der Stars, die ich mir mit tiefen, maskulinen Stimmen vorgestellt hatte, sprachen nun mit einem hohen, mädchenhaften Tonfall oder mit unerwarteten Akzenten, was so gar nicht meiner Fantasie entsprach. Aus exakt diesem Grund symbolisierte der Tonfilm für viele Schauspieler das Läuten der Totenglocke.

In Keighley gab es fünf Kinos, und wir gingen manchmal ins Picture House oder ins Regent, doch die Cosy Corner gefiel uns am besten. Das Kino war eigentlich unterste Schublade. Ganz vorne standen harte, hölzerne Pritschen, auch „Penny-Seats“ genannt, und wenn sich die Türen öffneten, rannten die Leute so schnell wie möglich dorthin. Dieser „Penny-Rausch“ ähnelte dem Durchgehen einer wilden Pferdeherde. Dad und ich setzen uns immer auf die besseren, aber dennoch recht primitiven Stühle. Die Western mit den heldenhaften Cowboys, gespielt von Buck Jones und Tom Mix, gehörten zu unseren Lieblingsfilmen. Sie kämpften gegen die Indianer, während eine leidenschaftliche Pianistin ganz vorne dazu auf den Tasten klimperte. Bei den Kampfszenen spielte sie besonders aufwühlende Musik. Oft hatte Vater ganz schön Glück, dass er das nicht über sich ergehen lassen musste!

Immer, wenn die Lage für den Helden aussichtslos erschien, hielt der Film an, und die von uns gehassten Worte tauchten auf der Leinwand auf: „Fortsetzung folgt nächste Woche!“

Das war ganz schön nervenaufreibend, denn wir mussten eine lange Zeit warten – die sich scheinbar bis in die Unendlichkeit erstreckte –, um herauszufinden, ob der Böse gewonnen hatte. In jenen Tagen gab es in einem Lichtspielhaus weder etwas zu essen oder zu trinken, noch nicht mal Eiscreme. Wollten wir Eis, kauften wir es in der Stadt von einem Italiener, der mit einem zweirädrigen Handwagen durch die Gegend zog. Allerdings gab es nur eine Sorte, nämlich Vanille, die man in einer Waffel oder einem Hörnchen je nach Größe für zwei oder vier Pence servierte. Hatte der Straßenhändler alles verkauft, musste er wieder nach Hause, um neues Eis anzusetzen.

Wenn ich mit Vater unterwegs war, merkten die Leute natürlich, dass ich in sein Ohr brüllte, um ihm das Gesagte zu übersetzen. Der Großteil der Menschen war mitfühlend oder geduldig oder sie zeigten – was ich immer am besten fand – überhaupt keine Reaktion. Trotzdem gab es einige wenige Typen aus der untersten Schicht, die entweder kicherten oder direkt „tauber, alter Narr“ riefen. Das stimmte mich sehr traurig und ich reagierte anfänglich mit Verbitterung. Nach einer Weile wurde mir klar, dass Dad sie nie hörte. Hätte ich auf irgendeine Art reagiert, hätte er herausgefunden, was gesagt worden war. Es passierte zwar nicht oft, aber wenn, dann biss ich mir auf die Zunge und tat, als hätte ich die Beleidigungen nicht gehört.

Oma Fanny zitierte oft das alte Sprichwort: „Stöcke und Steine mögen meine Knochen brechen, doch Worte werden mich nie verletzen.“In solchen Momenten versuchte ich mich immer daran zu erinnern. Man hatte mich zur Freundlichkeit und zum Mitgefühl erzogen, und ich trainierte mir an, nur noch Mitleid für diese armen Seelen zu empfinden, die nichts Besseres zu tun hatten, als Behinderte zu ärgern.

1Haferkekse

170 g Haferflocken

170 g Weizenmehl

113 g Zucker

85 g Schweineschmalz

2 Teelöffel Backpulver

1 Ei

¼ Teelöffel Backsoda

Eine Prise Salz

Kneten Sie die Ingredienzien zu einem Teig, den Sie dann dünn ausrollen. Danach in kleine Stücke schneiden. 15 Minuten lang in einem Ofen bei 180 Grad backen. Man kann statt Schweineschmalz auch Butter benutzen.