Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage nach dem historischen Gehalt der biblischen Mose-Erzählungen - eine Frage, die bisher nicht befriedigend beantwortet werden konnte und deshalb heute gerne ausgeklammert bzw. für unwichtig erklärt wird. Die hier vorgestellte objektbasierte Methode hat gegenüber allen bisherigen Zugängen zur Erschließung des biblischen Textes den entscheidenden Vorteil, dass mit ihr die historische Existenz Moses und der reale Hintergrund des Exodus allein aus dem kanonischen Bibeltext herausgearbeitet werden können. Wer also war Mose? Die Antwort auf diese bisher unlösbare Frage geben der Stab und die Schlange - die beiden Objekte, die ihn leitmotivisch von seiner Erwählung durch Gott am Berg Sinai bis ans Ende der Wüstenwanderung begleiten, und die biblisch als Gottesstab, Banner Jahwes und eherne Schlange in Erscheinung treten. Diese Objekte ermöglichen aufgrund ihres einzigartigen Bezugs zum biblischen Mose den Zugang zum historischen Mose. Über diese Objekte wird daher das biblische Subjekt "Mose" in seiner historischen Gestalt greifbar. Und wie die Figur des "Mose" durch die beiden genannten Objekte erschlossen werden kann, so der reale Hintergrund des Exodus durch die übrigen Objekte (Lade, Tisch, Leuchter, goldenes Kalb, Silbertrompeten etc.). Mit unserem objektbasierten Ansatz lassen sich deshalb die alten Rätsel lösen, und zwar die wichtigen (z. B. wer Aaron ist oder was es mit der Teilung des Meeres auf sich hat) ebenso wie die nebensächlichen (z. B. was Tahaschhäute sind).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Die objektbasierte Methode

1. Methodische Überlegung

2. Methodischer Zugang: Das Unpassende

3. Das Unpassende

par excellence

: die eherne Schlange

4. Unterschied zu anderen Methoden

I. Die Objekte

I. Die Erzählung von der ehernen Schlange

1. Das Problem

a) Die Erzählung

b) Die Analyse: das dreifach Unpassende

c) Das Vorgehen: Erschließen des Unpassenden

d) Der Zugang: das Spezifische der Erzählung

2. Die eherne Schlange

a) Die Schlange als Herrschaftssymbol

b) Die Schlange auf der Stange: die Herrinnenstäbe

c) Eherne Schlange und Herrinnenstäbe

3. Die lebenden Saraf-Schlangen

a) Eine todbringende feurige Schlange: die Jaret

b) Die Jaret und die Saraf-Schlangen

4. Die biblischen und die ägyptischen Schlangen: Saraf und Jaret

a) Ihre Funktion: Bestrafen und Vergeben

b) Ihre Namen

5. Die biblischen Schlangen als ägyptische Herrschaftszeichen

a) Ihr Träger, ein Pharao

b) Eine Schlange oder zwei Schlangen?

c) Zwei Schlangen: Eherne Schlange und Banner Jahwes

d) Hinweis auf die Zweizahl der Stäbe

e) Stab und Stange

f) Stab und Schlange

g) Der kritische Punkt: Angefertigt oder bereits vorhanden?

6. Fazit

II. Die Herrinnenstäbe

1. Ikonographie und politische Bedeutung der Herrinnenstäbe

a) Die Besonderheit der Herrinnenstäbe

b) Das plastische Objekt Nr. 210 aus Tutanchamuns Grab

c) Das plastische Objekt Nr. 120 aus Tutanchamuns Grab

d) Die Reliefs aus dem Tempel Sethos I. in Abydos

2. Fazit

III. Der zentrale Stellenwert der Erzählung von der ehernen Schlange für das Verständnis der Mose-Überlieferungen

IV. Der Basilisk

1. Der Basilisk und die Jaret

a) Der Basilisk als König der Schlangen

b) Der Basilisk als Schlange des Königs

2. Fazit

V. Übergang von der ehernen Schlange zu weiteren Objekten

VI. Die Erzählung vom goldenen Kalb

1. Das goldene Kalb als herzustellendes Objekt

a) Die Erzählung

b) Ähnlichkeit dieser Erzählung mit der ehernen Schlange

c) Grund für die Ähnlichkeit: ein und dieselbe Geschichte

2. Das goldene Kalb als bereits vorhandenes Objekt

a) Der Erklärungsnotstand als Folge der literarischen Bearbeitung

b) Goldenes Kalb und die Goldene

c) Der Schauplatz: ein Hathorheiligtum

d) Die Lokalisierung des Heiligtums und der Berg Sinai

e) Der große Aufstand des Volkes am Berg Sinai

3. Fazit

VII. Die am Berg Sinai herzustellenden Objekte

1. Charakteristik der Objekte

a) Art und Anzahl

b) Erscheinungsbild und Funktion der Objekte

2. Wohnung und Vorhof

a) Wohnung

b) Vorhof

c) Ein Detail: Tahaschhäute

3. Die Lade

4. Der Leuchter

5. Der Räucheraltar

6. Der Tisch

7. Der Brandopferaltar

8. Das Waschbecken

9. Die Entstehung der biblischen Objekte aus dem Prinzip der Umformung

a) Das Indiz: Der Erklärungsnotstand

b) Die Konsequenz: Verdoppelung der Objekte

c) Der Grund: Das Prinzip der Umformung

d) Die Lösung: Rückgängigmachen dieses Prinzips

10. Die Silbertrompeten

VIII. Übergang von den Objekten zu den Subjekten

II. Die Subjekte

I. Die biblischen Subjekte

1. Mose ein Pharao

a) Das strahlende Antlitz

b) Hur

c) Von Angesicht zu Angesicht

d) Wasser in der Wüste finden

e) Der Bote (mal’ak), der herausführt

f) Die Investitur am Sinai

1.1 Fazit

2. Aaron ein Pharao

a) Aaron und die Lade

b) Die vier Aaronsöhne

2.1 Fazit

3. Jahwe

a) Jahwe und Aaron

b) Jahwe und die Lade

c) Der Name Jahwe

d) Jahwe und die Offenbarung am Sinai

3.1 Fazit

II. Die historischen Subjekte

1. Die besondere Relation von Mose und Aaron

a) Mose und die Lade

b) Das Volk und die Lade

2. Aarons Identifizierung

a) Aarons Merkmale

b) Aaron und Echnaton

c) Mose und Echnaton

d) Echnaton und KV55

3. Echnaton und ›Jahwe‹

a) ›Jahwe‹ und Jahwe

b) Zebaot und Sebait

c) Zusätzliche Spuren: Jitro und Salomo

4. Moses Identifizierung

a) Mose, ein Pharao – aber welcher?

b) Voraussetzungen

c) Amenmesse

d) Ramses VIII

e) Mose und Messias

f) Moses Depotenzierung

5. Das Volk

a) Zwei Gruppen: Auserwählte und Nicht-Auserwählte

b) Das Volk und Goschen

6. Die Lade

a) Das Schicksal der Lade: ihr Verlust

b) Auswirkungen auf das Zweckbündnis

c) Von Lajisch nach Jerusalem

III. Übergang von den Subjekten zu den Zusammenhängen

III. Die Zusammenhänge

I. Der ereignisgeschichtliche Rahmen

1. Flucht oder Vertreibung?

2. Höhen-Theophanie oder Höhlen-Theophanie?

3. Bund oder Objekte?

4. Schlangenstab oder Stabschlange?

a) Der Gottesstab

b) Mose vor dem Pharao

c) Die Plagen

d) Die Teilung des Schilfmeeres

e) Das Wasser aus dem Fels

5. Fazit

II. Der ideengeschichtliche Rahmen

1. Die Gemeinsamkeiten

a) Moses Bedeutung

b) Echnatons Bedeutung

c) Der Optimismus, die gemeinsame theoretische Ebene

d) Der jüdische Optimismus

e) Das pessimistische Element des Judentums

f) Der Echnaton’sche Optimismus

g) Das pessimistische Element bei Echnaton

h) Die mangelnde Präsenz Atons

i) Kein pessimistisches Korrektiv bei Echnaton

j) Zurückdrängung des Aton: Schöpfung statt Morgenröte

k) Sabbat und Sebait

l) Echnatons Ethik

1.1 Fazit

2. Die Unterschiede

a) Gottesfurcht und Furcht vor Gott

b) Volk Gottes

2.1 Fazit

III. Salomo und der Tempel

1. Der Tempel in Jerusalem

1.1 Wie Salomo zu seinem Namen kommt

a) Tyrus und Šalmaiati

b) Tyrus und der Tempel in Jerusalem

c) Salomo und Šalmaiati

1.2 Salomo und Echnaton

2. Jahwe-Šammah und Achet-Aton

IV. Schluss

Anhang

Literaturverzeichnis

Index

Abbildungen

Vorwort

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage nach dem historischen Gehalt der biblischen Mose-Erzählungen – eine Frage, die, obwohl immer wieder gestellt, bisher nicht befriedigend beantwortet werden konnte und deshalb heute gerne ausgeklammert wird.

Die hier vorgestellte objektbasierte Methode hat gegenüber allen bisherigen (wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen) Zugängen zur Erschließung des biblischen Textes den entscheidenden Vorteil, dass mit ihr die historische Existenz Moses und der reale Hintergrund des Exodus allein aus dem kanonischen Bibeltext herausgearbeitet werden können, d. h. ohne die üblichen Rückgriffe auf (selbst wieder ungesicherte) außerbiblische Annahmen und behelfsmäßige Konstruktionen methodologischer Art.

Das Resultat dieser historischen Untersuchung entspricht zwar durchaus nicht den allgemeinen Erwartungen, kann jedoch – was sonst kaum der Fall ist – durch einen systematischen Aspekt untermauert werden. Dieser ergibt sich aus unserer Bestimmung der Gottesbezeichnung Jahwe Zebaot als ›Herr der Lehre‹ (statt ›Herr der Heere‹). Dadurch rückt diese (nur vermeintlich militante) Bezeichnung vom Rand ins Zentrum der Lehre und macht, weil sie nichts anderes als eine wörtliche Übernahme aus dem Altägyptischen (zebaot=sebait=Lehre) ist, auf einen Schlag klar, was – obwohl gerne bestritten – hier von uns auf dem langen Weg der historischen Analyse nachgewiesen wird: dass die hebräische Lebenslehre ihren Ursprung in Echnatons Lebenslehre hat.

Die hier vorliegende vierte Auflage wurde erweitert, verbessert und aktualisiert sowie um zwei Abbildungen, ein ausführliches Schlusskapitel und ein Register ergänzt.

Wien, am 31. Jänner 2015

Die Autoren

Einleitung

Der Titel dieses Buches gibt in programmatisch verkürzter Form den Grundgedanken unserer Untersuchung über Mose wieder: Der Weg zum historischen Mose führt nur über den ›Stab‹ und die ›Schlange‹.

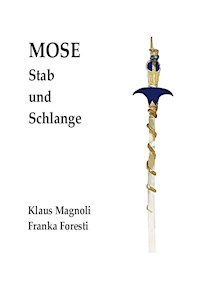

Nicht Moses biographische Stationen von der Geburt bis zum Tod geben primär Auskunft über seine Person, auch nicht seine Charakterisierung als Religionsstifter, Prophet oder Anführer der Israeliten beim Exodus – alle Versuche dieser Art, einen Zugang zur historischen Figur »Mose« und damit zum Exodus zu finden, haben bisher kein befriedigendes Ergebnis erbracht. Das liegt daran, dass Mose eben nicht durch seine Biographie beschrieben wird, sondern durch den ›Stab‹ und die ›Schlange‹, die ihn leitmotivisch bei allen wichtigen Begebenheiten begleiten: zuerst bei seiner Berufung durch Gott am Sinai, dann bei seiner Konfrontation mit dem Pharao, bei den dabei herbeigeführten Plagen, bei den anschließend vollbrachten Wasserwundern (Teilung der Wasser und Wasser aus dem Fels), beim Sieg im Kampf mit den Amalekitern, und schließlich, fast am Ende seiner Wüstenwanderung, bei der Begebenheit mit der ehernen Schlange.

›Stab‹ und ›Schlange‹ sind das gemeinsame Kennzeichen der in diesen Szenen eine maßgebliche Rolle spielenden Objekte, die biblisch ›Gottesstab‹, ›Banner Jahwes‹ sowie ›eherne Schlange‹ heißen. Die unterschiedlichen Bezeichnungen und das unterschiedliche Aussehen dieser Objekte täuschen indessen gerade über ihre wesentliche Gemeinsamkeit, den ›Stab‹ und die ›Schlange‹, hinweg, wie wir verdeutlichen werden.

›Stab‹ und ›Schlange‹ sind daher in mehrfacher Hinsicht von entscheidender Bedeutung für eine Annäherung an den historischen Mose: erstens durch ihren ausschließlichen Bezug auf den biblischen Mose (Aaron ist überall sekundär), zweitens durch ihren leitmotivischen Charakter und drittens dadurch, dass sie nur bei den genannten Objekten vorkommen, wobei sie deren einzige Bestandteile bilden.

Diese Objekte ermöglichen somit aufgrund ihres einzigartigen Bezugs zum biblischen Mose den Zugang zum historischen Mose. Über diese Objekte wird daher das biblische Subjekt »Mose« in seiner historischen Gestalt greifbar. Der so gewonnene methodische Ansatz basiert auf diesen Objekten; er ist objektbasiert.

Mit diesem objektbasierten Ansatz lassen sich die alten Rätsel lösen, und zwar wichtige (z. B. wer Aaron ist) ebenso wie nebensächliche (z. B. was Tahaschhäute sind). Darüber hinaus gelingen weitere Nachweise von besonderem Belang, wie z. B. die tatsächliche Bedeutung der Bezeichnung Jahwe Zebaot (wodurch klar wird, dass diese Bezeichnung, die im Pentateuch noch gar nicht vorkommt, dennoch zum Kern der Lehre – also historisch gesehen: zu Mose – gehört).

Diese Resultate werden nicht vereinzelt oder zufällig erzielt, sondern bauen aufeinander auf und ergeben eine schlüssige Argumentationskette, die nichts Geringeres als eine Gesamtbeurteilung der Exodusproblematik hinsichtlich ihres historischen Gehalts erlaubt.

Wir sind aufgrund dieser reichhaltigen Ergebnisse der Überzeugung, dass der objektbasierte Ansatz der Königsweg ins Reich der biblischen Mose-Überlieferungen ist. Nur durch ihn kann die Problematik um Mose und den Exodus in ihrem historischen Gehalt erfasst und gelöst werden.

Die objektbasierte Methode

1. Methodische Überlegung

Hat Mose wirklich gelebt oder ist er nur ein literarisches Konstrukt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die historisch-kritische Mose-Forschung seit über zwei Jahrhunderten – allerdings ohne eine überzeugende Antwort darauf gefunden zu haben, denn das Spektrum der Ansichten umfasst immer noch so ziemlich jede erdenkliche Abstufung zwischen den beiden genannten Extremen.

Zweihundert Jahre kritische Forschung ohne eindeutiges Ergebnis – das führt selbst wiederum zur Frage: Wie kann das sein?

Für die Bibelforscher liegt das Problem einzig an der Vorlage, dem uneinheitlichen biblischen Text, den sie durch verschiedene textkritische Methoden zu entschlüsseln versuchen. Doch weder verschiedene Ansätze noch immer verfeinertere Methoden haben bisher zu einem überzeugenden Ergebnis geführt. Es entsteht im Gegenteil der Eindruck, dass man sich im Kreis bewegt und nicht von der Stelle kommt, denn dieselben Erklärungsmuster tauchen im Verlauf der Forschungsgeschichte immer wieder mal auf. Das ist den Forschenden selbst wohl auch aufgefallen und hat in den letzten drei Jahrzehnten dazu geführt, dass sie mit Urteilen und Theorien zurückhaltender geworden sind. Es steckt aber kein Zweifel an der Methode als solcher dahinter, eher Ratlosigkeit.1 Das Fazit dieser Art von Bemühungen um die Gestalt des Mose lautet denn auch immer wieder: »Mose bleibt ein Rätsel«.2

Deshalb fragen wir: Liegt es wirklich am Text? Oder nicht doch an der im Grunde immer gleichen Herangehensweise? Anders gesagt: Enthält der Text ein Kriterium für die Geschichtlichkeit der Ereignisse oder verbleiben diese im Bereich der Annahmen bzw. des Glaubens? Man muss die Mose-Problematik immer noch auf dieser grundsätzlichen Ebene angehen; man kann sie nicht umgehen.3 Man kann höchstens auf eine externe Lösung des Problems durch die Archäologie hoffen, doch bisher hat sie entgegen allen Erwartungen zur Klärung der Historizität der Ereignisse nichts Entscheidendes beitragen können.

Im Grunde suchen die Fachleute im biblischen Text immer noch unmittelbare Übereinstimmungen von Text und geschichtlicher Wirklichkeit, obwohl sie selbst der Überzeugung sind, dass der Text nur mittelbar aussagekräftig ist, da er sich aus mehreren Quellschichten und Redaktionsstufen zusammensetzt, und die schriftlichen Quellen erst geraume Zeit nach den Ereignissen, die sie schildern, entstanden sind.

Es ist der immer gleiche Versuch, im Text ein Passendes zu finden und davon ausgehend das Nicht-Passende zu bestimmen. Dieses Vorgehen hat allerdings, wie schon erwähnt, bisher kein überzeugendes Ergebnis erbracht – und kann es unserer Ansicht nach auch nicht erbringen, denn der Ansatz als solcher ist schon verfehlt. Gäbe es ein solches Passendes, wäre es schon längst gefunden.

2. Methodischer Zugang: Das Unpassende

Die gängigen Methoden scheitern also an ihrem Umgang mit dem Text und nicht am Text selbst. Wir müssen deshalb nochmals die Frage stellen: Enthält der Text ein Kriterium für die Geschichtlichkeit der Ereignisse? Wir haben gesehen: nach einem Passenden im Text zu suchen, ist der naheliegende, aber falsche Ansatz.

Gibt es also vielleicht ein Unpassendes, d. h. etwas, das in seiner jetzigen Gestalt essentiell nicht in den Text passt und trotzdem drinsteht? Etwas, das räumlich und zeitlich nicht an die Stelle im Text passt, an der es steht; und noch wichtiger: das auch theologisch (im weitesten Sinn) nicht passt? Wenn es ein solches dreifach Unpassendes gibt, so muss es einen Grund dafür geben, dass es trotz seiner Unpassendheit im Text steht und nicht einfach weggelassen wurde. Dieser Grund kann nur darin liegen, dass es lediglich in der gegenwärtigen textlichen Aufbereitung unpassend ist, d. h. es ist nur unpassend, weil es unpassend gemacht wurde. Das dreifach Unpassende wäre somit nicht von sich aus unpassend, sondern nur aufgrund einer Bearbeitung: ursprünglich war es also passend. Hierin liegt denn auch der grundsätzliche Unterschied zwischen Unpassendem und bloß Nicht-Passendem. Das Unpassende besteht aus älterem Material, das umgearbeitet wurde, das Nicht-Passende dagegen lediglich aus eingearbeitetem jüngerem Material; es ist deshalb auch nicht essentiell.

Durch ein solches Unpassendes wird das fundamentale Problem gelöst, das aufgrund des Fehlens eines Passenden entsteht, nämlich, dass der unmittelbare Zugang zum biblischen Text versperrt und damit der Beliebigkeit der Interpretation Tür und Tor geöffnet ist. Denn gerade weil das jetzt Unpassende selbst einmal passend war, bleibt der unmittelbare Zugang zum Text gewährleistet, sofern das Unpassende in seiner Passendheit aus ihm erschlossen werden kann. Der biblische Text behält also seine Verbindlichkeit, allerdings nur in Hinsicht auf die mögliche Erschließung des unpassend Gemachten aus ihm heraus. Es ergibt sich somit, dass nicht das jetzt Unpassende eigentlich ›unpassend‹ ist, sondern der biblische Text in seiner jetzigen Gestalt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wieso das ursprünglich Passende unpassend gemacht und nicht vielmehr einfach weggelassen wurde. Darauf kann es nur eine Antwort geben: es bleibt im Text stehen, weil es nicht weggelassen werden durfte. Offenbar ist bearbeiten weniger schwerwiegend als weglassen. Dass es nicht weggelassen werden konnte, ist deshalb ein Indiz für den besonderen Stellenwert, der einem solchen dreifach Unpassenden zukommen muss. Eine solche Autorität kann nur dem Originären zukommen.

Das dreifach Unpassende ist deshalb nicht nur einfach wesentlich älter als seine Bearbeitung, es muss vielmehr aus dem Referenzhorizont der biblischen Bearbeiter stammen, also den Ereignissen um Mose selbst.

Wenn man ein solches Unpassendes findet und seine ursprüngliche Bedeutung wiederherstellt, hat man einen festen Ausgangspunkt, von dem aus im besten Fall auch der restliche Text auf seine historische Richtigkeit überprüft werden kann. Ist dies der Fall, so ergibt sich daraus die umfassende Einsicht, dass der biblische Text in seiner jetzigen Gestalt tatsächlich nicht nur im Einzelnen, sondern geradezu im Ganzen ›verformt‹ ist.

Wenn aber nicht gesehen wird, dass der Bezugsrahmen problematisch ist, können auch die einzelnen Bezüge nicht richtig hergestellt werden. So erklärt es sich, dass immer noch die grundsätzliche Frage ungelöst ist, ob die Ereignisse um Mose geschichtlich oder fiktiv sind.

3. Das Unpassende par excellence: die eherne Schlange

Gibt es aber dieses Unpassende? Überblickt man den Text wie ein großes Gemälde, auf dem die einzelnen Szenen der Mose-Erzählungen nebeneinander abgebildet sind, so fällt unmittelbar eine Szene ins Auge: die eherne Schlange. Die Erzählung von der ehernen Schlange (Num 21, 4-9) steht am falschen Ort, spielt zur falschen Zeit und passt auch theologisch nicht ins Bild.

Weil sie aber trotz ihrer elementaren Unpassendheit nicht weggelassen wurde, ist es wahrscheinlich, dass sie aus der Zeit der Ereignisse stammt – und damit tatsächlich ein Blick hinter die Worte auf die Taten möglich ist.

Die Erzählung von der ehernen Schlange ermöglicht daher den methodischen Zugang zur kritischen Sichtung der Mose-Erzählungen. Die eherne Schlange selbst wird dabei als Objekt das Unpassende par excellence, weil dieser Zugang nur über sie mit der nötigen Gewissheit erfolgen kann. Die beiden anderen Objekte, die wie sie nur aus dem ›Stab‹ und der ›Schlange‹ bestehen, der Gottesstab und (wie zu zeigen sein wird) das Banner Jahwes, können erst über sie erschlossen und geschichtlich eingeordnet werden.

Die Analyse der Erzählung von der ehernen Schlange ermöglicht darüber hinaus die methodische Erschließung und geschichtliche Einordnung weiterer Erzählungen, in denen Objekte vorkommen: Bundeslade, Leuchter, goldenes Kalb, Silbertrompeten etc. Wie die Objekte mit ›Stab‹ und ›Schlange‹ auf Mose verweisen, so verweisen letztere auf die anderen biblischen Subjekte (Aaron, Volk, Jahwe). Deshalb kann mit dem objektbasierten Ansatz nicht nur die Figur des Mose, sondern die gesamte Exodusproblematik einer Untersuchung hinsichtlich ihrer Historizität unterzogen werden.

4. Unterschied zu anderen Methoden

Der Unterschied zwischen diesem objektbasierten Zugang und den anderen historisch-kritischen Herangehensweisen ist fundamental. Er lässt sich vereinfacht so ausdrücken: Bei den herkömmlichen Herangehensweisen sind immer die Objekte problematisch, und zwar aufgrund ihrer biblischen Bezeichnungen und Zuordnungen; beim objektbasierten Zugang sind dagegen gerade diese biblischen Bezeichnungen und Zuordnungen problematisch. Der Grund dafür liegt darin, dass Bezeichnungen wie »eherne Schlange«, »Bundeslade«, »goldenes Kalb« etc. sekundär sind und deshalb den eigentlichen Charakter der Objekte nicht adäquat wiedergeben. Während wir also die originären Bezeichnungen und Zuordnungen der Objekte suchen, sucht man bei den herkömmlichen Ansätzen die den biblischen sekundären Bezeichnungen und Zuordnungen entsprechenden Objekte. Dass diese Herangehensweisen zu keinem Resultat geführt haben, ist eben daraus zu erklären; für sie müssen die Objekte ein ewiges Rätsel bleiben.

Durch die Objekte kommt man also den Worten auf die Spur, nicht umgekehrt. Von entscheidender Bedeutung für die objektbasierte Methode ist daher der Nachweis, dass die Objekte auch ohne Rückgriff auf ihre problematischen biblischen Bezeichnungen und Zuordnungen erschlossen werden können. Es muss also eine andere Möglichkeit des Zugangs zu den Objekten aufgezeigt werden können. Dies ist mit dem Unpassenden bereits geschehen.

Durch das Unpassende wird klar, dass Bezeichnungen auch Verzeichnungen sein können, dass die Objekte zwar in Worte gefasst, durch diese aber, weil sie den Objekten gegenüber sekundär sind, nicht erfasst werden. Diesem Sachverhalt kann das klassische Werkzeug kritischer Forschung, die philologische Textanalyse, naturgemäß nicht gerecht werden. Im Folgenden wird man daher keine tiefschürfenden, in Wirklichkeit aber nur an der Oberfläche kratzenden, philologischen Analysen finden – der objektbasierte Ansatz kommt ohne sie aus. Trotzdem (oder vielmehr gerade deshalb) gelangt man mit ihm zu Resultaten, die ihrerseits auch auf die philologische Ebene des biblischen Textes zurückschlagen.

Für die Analyse stützen wir uns ausschließlich auf den kanonischen Bibeltext (zitiert in der Lutherübersetzung von 1984, sofern nicht anders vermerkt). Es werden weder außerbiblische Mose-Legenden noch archäologisch gewonnene Erkenntnisse für die Argumentation herangezogen – einfach deshalb, weil es nicht nötig ist. Im kanonischen Text ist alles enthalten, um ihn kritisch auflösen zu können.

Wesentlich für die objektbasierte Methode ist es, immer nahe am Objekt zu bleiben, d. h. nicht mehr zu erschließen, als die unmittelbare Spur des Objekts hergibt. Aus der Kombination der Spuren ergeben sich erst die Zusammenhänge; sie stehen am Schluss und nicht, wie so oft mangels Methode, am Anfang der Untersuchung.

1 Dass sich seit dieser Feststellung (2009) weder im Einzelnen noch im Ganzen etwas geändert hat, zeigt stellvertretend der Beitrag von Thomas Römer, Zwischen Urkunden, Fragmenten und Ergänzungen: Zum Stand der Pentateuchforschung, ZAW 125 (2013), 2-24. Sein Fazit S. 24 (Hervorhebung von uns): »Als plausibelstes Pentateuchmodell erscheint, wie schon vor 125 Jahren, eine Kombination der drei erwähnten Hypothesen« [d. h. der Urkunden-, Fragmenten- und Ergänzungshypothese].

2 So im Jahr 2000 formuliert von Georg Fischer, Das Mose-Bild der Hebräischen Bibel, in: Eckard Otto (Hrsg.), Mose. Ägypten und das Alte Testament, 118.

3 Solche Umgehungsversuche sind nichts anderes als der verzweifelte Versuch, aus der vorhin erwähnten ›Ratlosigkeit‹ eine Tugend zu machen, indem die Frage nach der Geschichtlichkeit Moses für unnötig erklärt wird. Sie werden gegenwärtig sowohl von theologischer Seite (synchroner Ansatz des »canonical approach«), als auch, unabhängig davon und mit anderer Zielsetzung, von nichttheologischer Seite (Jan Assmann in Mose der Ägypter sowie noch extremer – s. dazu unten S. 273 – in seinem jüngsten Werk Exodus. Die Revolution der Alten Welt) vertreten.

I.

Die Objekte

I. Die Objekte

I. Die Erzählung von der ehernen Schlange

1. Das Problem

a) Die Erzählung

Wir behaupten, die Erzählung von der ehernen Schlange sei ein solches Unpassendes, also etwas, das essentiell nicht in den biblischen Text passt und trotzdem drin steht; wobei es nicht aus sich heraus unpassend ist, sondern aufgrund dessen, was der Text aus ihm gemacht hat.

Die eherne Schlange selbst ist ein handfestes Objekt – wenn man sie wieder zu dem machen kann, was sie ursprünglich war, ergibt sich daraus eine Handhabe zur kritischen Beurteilung des biblischen Textes hinsichtlich seiner die Wiedergabe der realen Ereignisse um Mose betreffenden Qualität.

Die Erzählung steht im vierten Buch Mose (Num 21, 4-9):

4 Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege 5 und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, daß wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. 6 Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, daß viele aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, daß wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, daß er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 8 Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 9 Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.

Die Geschichte ist leicht nachvollziehbar: Das Volk zweifelt an der Sinnhaftigkeit des Exodus, der alle Beteiligten nur in den Hungertod in der Wüste führe, weshalb es gegen dessen Urheber, Gott und Mose, rebelliert. Gott ahndet den Aufstand, indem er Saraf-Schlangen (feurige Schlangen) gegen die Rebellierenden schickt, so dass viele aus dem Volk durch Bisse dieser feurigen Schlangen umkommen. Die Übrigen bereuen (um am Leben zu bleiben) die Rebellion und wenden sich an Mose, damit er Gott dazu bringe, die Schlangen von ihnen zu nehmen. Der Bitte wird entsprochen – allerdings nicht direkt, sondern Gott befiehlt Mose, einen Saraf herzustellen (Vers 8: »Mach dir einen Saraf«3) und ihn auf eine Stange zu stellen; dieser Saraf wird als eherne Schlange bezeichnet. Jeder nun, der von den Saraf-Schlangen gebissen wurde, muss, wenn er überleben will, dieses Objekt, den Saraf, anschauen.

b) Die Analyse: das dreifach Unpassende

Diese Geschichte ist so, wie sie dasteht, dreifach unpassend: sie steht am falschen Ort, spielt zur falschen Zeit und ist theologisch bedenklich.

Wir befinden uns im biblischen Text fast am Ende der vierzigjährigen Wanderung durch die Wüste, die Wanderer sind auf dem Weg ins Ostjordangebiet, verlassen somit die Wüste. Beim Verlassen der Wüste den Gang in die Wüste nach so langer Zeit prinzipiell in Frage zu stellen, ist unpassend: »Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?«. Diese Frage würde man vierzig Jahre früher, am Beginn der Wanderung, erwarten und entsprechend an einem anderen Ort, der nahe am Eingang zur Wüste liegen müsste.

Das Volk wird für seine Rebellion zuerst von Gott durch tödliche Bisse von feurigen Schlangen bestraft, dann, nachdem es sich wieder unterordnen will, knüpft Gott das Überleben an eine Bedingung: Jeder einzelne Gebissene muss die eigens errichtete eherne Schlange auf der Stange ansehen: »Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.« Ein Metallobjekt errichten zu lassen, das man lediglich ansehen muss, um zu überleben, ist für den biblischen Gott unpassend. Dieser Gott tut normalerweise Wunder und verhängt Plagen größten Ausmaßes kraft seiner Allmacht, nur hier wählt er ein umständliches Vorgehen, um die tödliche Wirkung der von ihm selbst gesandten Schlangen wieder vom Volk zu nehmen.

Ist schon die eherne Schlange als solche wegen des Bilderverbots theologisch befremdlich, so erst recht die Anweisung, dass es genügt, sie anzusehen, um zu überleben – wo doch jeder erwarten würde, dass dazu notwendigerweise ein Bezug zu Gott hergestellt werden müsste.

Diese Anweisung, ebenso wie die Funktionsweise des Vorgangs ›Ansehen und Überleben‹, hat die Exegeten immer schon in große Verlegenheit gebracht. Bereits in der Antike versuchten sie sich daraus zu lösen, indem sie in der Anweisung sehr wohl doch einen Gottesbezug ausmachen wollten: sie deuteten den aufwärtsgerichteten Blick zur Schlange als Blick in den Himmel zu Gott oder die Haltung vor der Schlange als Gebetshaltung.4 Im biblischen Buch der Weisheit findet diese Auffassung ihren theologischen Ausdruck: »Wer sich dorthin wandte, wurde nicht durch das gerettet, was er anschaute, sondern durch dich, den Retter aller« (16, 7); also durch Gott, nicht durch die Schlange.5 In neuerer Zeit versucht man näher am Text zu bleiben und den Vorgang von ›Ansehen und Überleben‹ ohne supponierten Gottesbezug mit irgendeiner Art von sympathetischer Magie zu erklären, die aber dennoch in keiner Weise in Widerspruch zu Gottes Allmacht stehen soll.6 Für gewöhnlich wird dieser Punkt allerdings selbst heute noch stillschweigend übergangen, man begnügt sich bestenfalls mit Erörterungen über das Aussehen und die Herkunft der ehernen Schlange.

All diese Erklärungsversuche machen deutlich, dass hier ein theologisch Unpassendes vorliegt, das als theologisch Passendes ausgegeben werden soll. Doch das Unpassende sträubt sich gegen diese Vereinnahmung. Keine dieser Erklärungen vermag zu überzeugen – eben weil sie die Problematik nicht lösen, sondern nur kompatibel machen wollen: Sie erklären nicht das Unpassende, sondern verklären es zum Passenden.7 Diese Absicht scheitert allerdings immer wieder an der einfach formulierten Anweisung: »Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.« Nichts weist hier über den Gegenstand hinaus; er ist nicht das sichtbare Mittel eines spirituellen Vorgangs, sondern hat seinen Zweck in sich.

Für die Auffassung, dass hier ein Unpassendes vorliegt, spricht allein schon die auffällige Tatsache, dass das Objekt »eherne Schlange« seine Wirksamkeit trotz des ganzen Aufwands nur dieses eine Mal entfaltet.

c) Das Vorgehen: Erschließen des Unpassenden

Wir haben hiermit gezeigt, dass die Erzählung von der ehernen Schlange unserer Vorgabe eines dreifach Unpassenden entspricht.

Dieses Unpassende ist, wie gesagt, nur unpassend, weil es unpassend gemacht wurde. Unsere Aufgabe ist es deshalb, aufzuzeigen, was die Erzählung von der ehernen Schlange war, bevor sie unpassend gemacht wurde. Es geht also darum, ihre ursprüngliche Passendheit aus dem jetzigen Text zu erschließen. Dazu genügt es nicht, aufgrund einzelner Merkmale vage Parallelen aufzeigen zu können, sondern man muss schlichtweg alle Komponenten der Erzählung auflösen können. Dies kann wiederum nur gelingen, wenn der jetzige Text tatsächlich die von uns postulierte Umarbeitung eines andern Textes ist.

Den wichtigsten Anknüpfungspunkt für dieses Vorhaben gibt der Text selbst, indem in ihm die lebenden Schlangen und die metallene Schlange mit demselben Wort bezeichnet werden: Saraf (Feurige). Das ist zunächst einmal erstaunlich, denn die Charakterisierung der beiden Arten von ›Feurigen‹ könnte gegensätzlicher nicht sein: die einen sind lebend – bringen aber den Tod; die andere ist unbelebt – bringt aber das (Über-)Leben.

Eine Lösung des Rätsels um die Sarafe kann also nur dann überzeugend sein, wenn es gelingt, zu erklären, weshalb es möglich ist, dass trotz der identischen Bezeichnung ihre Charakterisierung so gegensätzlich ausfällt. Das ist bisher nicht gelungen.

d) Der Zugang: das Spezifische der Erzählung

Was ist nun das Spezifische an dieser Geschichte? Gewöhnlich wird sie unter die sogenannten ›Murrgeschichten‹ – das Volk murrt in der Wüste gegen Mose, gegen Aaron, gegen Mose und Aaron oder (nur bei der ehernen Schlange) gegen Mose und Gott – gereiht, aber damit hat man eben bestenfalls das Typische der Geschichte erfasst, nicht das Spezifische. In den anderen Murrgeschichten wird der Beschwerde des Volkes über generellen Mangel an Grundnahrungsmitteln in der Wüste durch umgehende Behebung dieses Mangels entsprochen: Gott schickt ›Brot‹ (Manna), ›Fleisch‹ (Wachteln) und gibt Wasser. Kurz: Gott sorgt für das Volk.8

Hier dagegen reagiert Gott auf denselben Vorwurf mit äußerster Härte: er schickt tödliche Schlangen. Auf den Vorwurf als solchen geht Gott gar nicht ein, und selbst nachdem das Volk den Vorwurf zurücknimmt, gewährt er keine unmittelbare Vergebung, sondern verfügt, dass nur überlebt, wer die eigens dazu errichtete eherne Schlange ansieht. Wer sie also nicht ansieht, kommt trotz Reuebekundung ums Leben.

Von einer Fürsorge Gottes kann deshalb hier keine Rede sein. Es ist ein reiner Machtkampf zwischen dem Volk und seinen Anführern (Mose und Gott), bei dem das Volk unterliegt.

Genau dies ist das Spezifische der Geschichte: Sie hat keinen religiösen Inhalt, sondern zeigt das rein weltliche Geschehen eines Aufstandes und seiner brutalen Niederschlagung.

Bisher ist man immer, der biblischen Darstellung gemäß, von einem religiösen Gehalt der Erzählung ausgegangen und hat sie dementsprechend in einem religiösen Rahmen zu interpretieren versucht; so wird etwa die eherne Schlange – bei aller Verschiedenheit der Erklärungsansätze – doch immer nur als kultisches Objekt aufgefasst.9 Sieht man jedoch das Unpassende in der biblischen Darstellung, so wird klar, dass hier ein rein politischer (weltlicher) Vorgang geschildert wird.

Hat man dies erst einmal erkannt, lassen sich auch die zunächst nicht erklärbar scheinenden Elemente der Geschichte in ihren weltlichen Kern auflösen, nämlich die feurigen Schlangen und die eherne Schlange: Die Schlangen sind die weltlichen Instrumente dieses Aktes der Herrschaftsausübung. Um also zu verstehen, wie beißende ›feurige Schlangen‹ und eine ›feurige Schlange‹ auf einer Stange in dieser Auseinandersetzung eine Rolle spielen können, muss man nicht nur ihr biblisches Erscheinungsbild und ihre biblische Bezeichnung berücksichtigen, sondern ebenso ihre Zugehörigkeit zu einem Herrschaftsgefüge.

Wir versuchen im Folgenden zuerst den weltlichen Kern der ehernen Schlange zu bestimmen, da ihr Erscheinungsbild mehr Ansatzpunkte bietet als das der beißenden Schlangen. Wir erinnern uns an ihr Aussehen: eine Stange mit einem Objekt obendrauf. Zu diesem Typus fällt einem unweigerlich Gesslers Hut ein: das (angemaßte) Herrschaftssymbol des habsburgischen Landvogts, das dieser in Altdorf aufrichten ließ und welchem Wilhelm Tell die Huldigung verweigerte.

Es liegt also nahe, in der ehernen Schlange ein Herrschaftssymbol zu sehen – allerdings ein nicht angemaßtes, da es ja von Mose auf Gottes Befehl hergestellt wurde.

2. Die eherne Schlange

a) Die Schlange als Herrschaftssymbol

Man muss nicht weit suchen, um ein solches nicht angemaßtes Herrschaftssymbol in Form einer Schlange auf der Stange zu finden, denn ein solches gab es im unmittelbaren Herkunftsland der biblischen Wüstenwanderer, in Ägypten.

Für das Selbstverständnis Ägyptens war es seit der früh erfolgten Reichseinigung durch alle Zeiten hindurch konstitutiv, dass die politische Einheit des Landes nur als Vereinigung der beiden eigenständigen Länder Unterägypten und Oberägypten gesehen wurde. Der offizielle Titel des Königs lautete deshalb: König von Ober- und Unterägypten, oder kürzer: Herr beider Länder. Die heute geläufige Bezeichnung Pharao, bei der diese Dualität nicht zum Ausdruck kommt, entstand dagegen erst im Lauf der Geschichte und war nie ein Ersatz für jenen Titel.

Als König von Ober- und Unterägypten standen dem Herrn (neb) beider Länder die beiden Herrinnen (neb.ti) als Schutzgöttinnen dieser Länder zur Seite: die Göttin Nechbet, die Herrin von Oberägypten, und die Göttin Wadjet, die Herrin von Unterägypten. Die beiden Herrinnen (neb.ti) und damit die beiden Länder bildeten eine ideelle Einheit, deren Repräsentant der König war.

Die ideelle Zusammengehörigkeit der beiden Herrinnen (neb.ti) wurde sprachlich durch den Dual (.ti)10 und politisch durch den Nebti-Namen ausgedrückt, der einen Bestandteil der königlichen Titulatur bildete.

Als Ideogramm in der Hieroglyphenschrift wurden beide Göttinnen in ihrer Tiergestalt, jede auf einem Korb11 sitzend, nebeneinander dargestellt, und zwar üblicherweise als Geier (Nechbet) bzw. als Schlange (Wadjet), häufig aber auch als zwei Schlangen, seltener dagegen als zwei Geier (Abb. 5).

Bei der Darstellung in Form der Herrinnenstäbe hingegen wurden beide immer als zwei Schlangen wiedergegeben. Genau diese letztere Art der Darstellung als Schlange auf der Stange ist für unser Thema relevant (Abb. 2, 6-9).

b) Die Schlange auf der Stange: die Herrinnenstäbe

Beim Herrinnenstab unterscheiden sich die beiden Herrinnen nicht mehr durch die Gestalt, da beide in derselben Weise als Schlange dargestellt werden. Jede der beiden Herrinnen präsentiert sich hier als Kobra, die eine Krone auf dem Kopf trägt und sich um einen Pflanzenstängel ringelt, dem sie hoch aufgerichtet aufsitzt (Abb. 2). Der Unterschied zwischen ihnen wird jetzt durch die Art der Krone sichtbar gemacht: jede Schlange trägt die ihr zugehörige Landeskrone (die weiße Krone für Oberägypten, die rote Krone für Unterägypten).

Zusätzlich werden sie wie üblich durch den jeweiligen Pflanzenstängel, dem sie nun hoch aufgerichtet aufsitzen, unterschieden, denn dieser ist nichts anderes als die landesspezifische Wappenpflanze (Lilie für Oberägypten, Papyrus für Unterägypten).

Dieses Aussehen behalten die Herrinnenstäbe auch bei, wenn – wie in Abb. 8 zu sehen – die Herrin in Frauengestalt auftritt und den ihr zugehörigen Stab in der Hand hält.12

Die ägyptische ›Schlange auf der Stange‹ ist also ein ganz spezifisches Symbol: die ›Schlange‹ ist ganz spezifisch eine aufgerichtete Kobra und die ›Stange‹ ganz spezifisch ein Stängel (Lilie oder Papyrus).

Die Herrinnen beschützen den König und ihr Land und gewähren dem Schutz, der den rechtmäßigen Herrscher anerkennt. Wer aber rebelliert, verwirkt diesen Schutz und wird von ihnen vernichtet. Nur wenn sich die Aufrührer wieder unterwerfen, können sie überleben.

c) Eherne Schlange und Herrinnenstäbe

Genau diese Situation haben wir bei der ehernen Schlange vorgefunden: Rebellen, die ihr Leben erkaufen, indem jeder einzelne dieses Herrschaftssymbol explizit anerkennt (»anschaut«). Wer dies nicht tut, bleibt nicht am Leben. Es geht in der biblischen Erzählung also nicht um medizinische oder wundersame Heilung eines letalen Schlangenbisses durch Anschauen der Schlange auf der Stange, sondern um rein politische Unterordnung bei sonstiger Verwirkung des Lebens. Die eherne Schlange hat somit dieselbe Funktion wie die Herrinnenstäbe.

Diese Herrinnenstäbe als ägyptische Herrschaftszeichen sind als Flachbilder in zahlreichen Tempeln, meist aus der Ptolemäer- und Römerzeit, erhalten, wo sie unter anderem an den Türlaibungen und Fenstern der Tempel angebracht wurden. Ältere Belege finden sich – soweit uns bekannt – nur in einigen wenigen Tempeln,13 aber auch im Grabschatz Tutanchamuns. Die Exemplare aus Tutanchamuns Grab sind dabei besonders erwähnenswert, da sie nicht nur die ältesten bisher bekannten Darstellungen der Herrinnenstäbe sind, sondern sich darunter auch die einzigen erhaltenen plastischen Darstellungen befinden (siehe Abb. 1, 2 und 4).

Wir werden später detailliert auf dieses Material eingehen; vorläufig halten wir fest, dass diese Herrinnenstäbe in Form, Ausführung und Funktion der biblischen ›Schlange auf der Stange‹ so sehr entsprechen, dass eine bloß zufällige Ähnlichkeit schon weitgehend ausgeschlossen werden kann. Um alle Zweifel auszuräumen, müssen allerdings noch die beiden offenkundigsten Unterschiede zur biblischen Schlange geklärt werden, nämlich: Wieso im Mose-Bericht nur ein Stab vorkommt; und was es damit auf sich hat, dass die eherne Schlange eigens vor Ort in der Wüste angefertigt wurde. Auch auf diese beiden Punkte gehen wir erst später ein.

Zuerst wollen wir uns nun der zweiten Art von Sarafen zuwenden, also der Problematik der beißenden, todbringenden ›feurigen Schlangen‹.

3. Die lebenden Saraf-Schlangen

a) Eine todbringende feurige Schlange: die Jaret

Wir haben gezeigt, dass die biblische ›feurige Schlange‹ auf der Stange in wesentlichen Merkmalen Ähnlichkeit mit dem ägyptischen Herrschaftszeichen »Herrinnenstab« aufweist. Wie steht es aber nun mit den todbringenden ›feurigen Schlangen‹? Haben auch sie eine ägyptische Entsprechung?

Als feurige todbringende Schlange wurde in Ägypten die Jaret charakterisiert, die jedermann als Uräus bekannte, aufgerichtete Kobra an der Stirn des Königs von Ober- und Unterägypten. Sie ist das am besten belegte und auch noch von den römischen Kaisern als Inhabern des Pharaonenthrons verwendete Kennzeichen des Herrschers über Ägypten. Die Jaret schützt nach ägyptischer Vorstellung den König mit dem todbringenden »Gluthauch ihres Feueratems«14 vor seinen Feinden, sie ist die ›Feuer Speiende‹, die ›Brennende‹, die »Feurige mit großer Lohe«.15 Der König behauptet seine Herrschaft, indem er durch die Macht der Jaret seine Gegner – innere und äußere – bezwingt, denn »kein Leib ist frei von Furcht vor ihr«.16

Die folgenden Textbeispiele verdeutlichen diese für das ägyptische Verständnis des Königtums wesentliche Auffassung.

Der Gott Amun spricht zu König Thutmosis III.:

»... die Schlange an deinem Haupte verzehrt deine Feinde, sie verbrennt mit ihren Flammen die Bewohner der Marschen und enthauptet die Asiaten und keiner von ihnen entkommt ...«.17

Ganz ähnlich steht auf einer Stele aus Der-el-Medina:

»... das Schlangendiadem wird Flammengluten ausspeien auf das Haupt (der Frevler), vernichtend ihre Glieder, verzehrt es ihre Leiber ...«.

Im Papyrus Chester Beatty IV wird von der Stirnschlange gesagt:

»Ihre Schutzkraft gehört dem Palastbewohner [= dem König], / ihre Stärke ist gegen die gerichtet, die sich gegen ihn empören.«18

b) Die Jaret und die Saraf-Schlangen

Die Jaret (der Uräus) ist also genauso eine feurige Schlange wie die feurigen Schlangen in der biblischen Beschreibung, allerdings ist in der Bibel von unbestimmt vielen Schlangen die Rede, während die Jaret nur eine einzelne, noch dazu nicht lebende Schlange ist.

Dass diese Diskrepanz jedoch nur scheinbar ist, lässt sich am biblischen Text selbst aufzeigen. In allen biblischen Übersetzungen steht die Schlange in Num 21, 7 im Plural:

6 Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, daß viele aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, daß wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, daß er die Schlangen von uns nehme.

Im hebräischen Text steht aber nur der Singular: »Bitte den Herrn, dass er die Schlange (hannaaš) von uns nehme«.

Es wird also von den Exegeten und deshalb auch von den Übersetzern einfach vorausgesetzt, dass die Schlange hier, wo sie im Singular vorkommt, genauso aufzufassen sei wie an der vorhergehenden Stelle (Vers 6), in der sie im Plural vorkommt; es wird ihr somit eine kollektive Bedeutung unterstellt.19 Deshalb wird in den Übersetzungen der Singular einfach zum Plural gemacht, der Text auf diese Weise harmonisiert. Genauso gut kann man dies aber auch umgekehrt sehen: In der Bitte steht die ursprünglichere Fassung, nämlich die Einzahl der Schlange.

Stellt man sich eine solche einzelne Schlange nun als konkrete lebende Schlange vor, so könnte sie zugegebenermaßen als einzelne (rein praktisch gesehen) nicht das ganze Volk beißen – genau deshalb wurde sie schließlich auch in Num 21, 6 nachträglich in den Plural gesetzt. Die singuläre ›feurige Schlange‹ kann demzufolge keine lebende Schlange sein; sie kann aber ein Herrschaftssymbol sein, das seine Macht ausübt. Als Herrschaftssymbol aufgefasst, kann man genau dies von einer einzelnen feurigen Schlange sagen: in ihrem Zeichen wird das rebellische Volk unterworfen. Eine einzelne Schlange kann somit durchaus gegen das ganze rebellische Volk vorgehen (s. oben: »... die Schlange an deinem Haupte verzehrt deine Feinde ...«). Die Bitte des Volkes, die Schlange wieder von ihm zu nehmen, ist daher nichts anderes als die Bitte an den Urheber der Gewalt, mit den Repressalien aufzuhören.

Die Herrschaftssymbolik (eine einzelne Schlange) verweist somit über das Herrschaftszeichen (die feurige Schlange) auf den Träger der Herrschaft selbst: dieser kann demzufolge – nur ein Pharao sein. Denn einzig aus der ägyptischen Herrschaftssymbolik heraus ergibt die biblische Beschreibung des Vorgangs einen klaren Sinn: Die singuläre ›feurige Schlange‹, die den Aufständischen den Tod bringt, ist die Jaret (Uräus) auf der Stirn ihres Trägers, des Pharao. Wie aber passt ein Pharao in den biblischen Rahmen? Darauf gehen wir unten (S. →) ein.

Zunächst halten wir als Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung fest, dass die Verlebendigung und Vervielfachung der feurigen und todbringenden Schlange in der biblischen Schilderung lediglich eine literarische Modifikation jener einen, symbolischen Schlange darstellt, die durch ihren Träger als Ausführenden handelt und allen Aufständischen den Tod bringt: der Jaret.

Auch im nicht-jüdischen antiken Umfeld wurde die Jaret auf dieselbe Weise als ›lebende Schlange‹ fehlinterpretiert: der Basilisk bildet das griechisch-römische Pendant zu den biblischen Saraf-Schlangen. Wir werden in einem eigenen Kapitel (S. →f.) näher darauf eingehen.

4. Die biblischen und die ägyptischen Schlangen: Saraf und Jaret

a) Ihre Funktion: Bestrafen und Vergeben

Der Bezug zwischen dem biblischen und dem ägyptischen Typus von Schlangen lässt sich somit wie folgt herstellen: Die Jaret bestraft die Aufständischen, und der Herrinnenstab gewährt dem Gnade, der sich wieder unterwirft (ihn »ansieht« im biblischen Text). Stirnschlange und Stabschlange ergänzen sich somit sinnvoll in ihrem Anwendungsbereich und erfüllen damit genau die gegensätzlichen Charakteristika, die der biblische Text den beiden Arten von Sarafen zuteilt.

b) Ihre Namen

Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass auch die ägyptischen Schlangen (Jaret und Nebti) unter einem Namen zu fassen sind. Das fällt nicht schwer, denn wie ein Blick auf die Abbildungen 1, 6 und 14 schon zeigt, sind sowohl die Stirnschlange als auch die Stabschlangen in der Form einer sich aufbäumenden Kobra (Jaret) dargestellt. Beide haben denselben Herkunftsbereich und werden deshalb als Jaret bezeichnet. Dem biblischen Wort Saraf entspricht somit das ägyptische Wort Jaret.

Wir verwenden absichtlich die ägyptische Eigenbezeichnung Jaret für diese Herrschaftssymbole, denn bei der üblicherweise verwendeten griechisch-lateinischen Bezeichnung Uräus denkt man für gewöhnlich nur an die Stirnschlange, nicht aber an die Stabschlange; zudem geht beim Wort Uräus der weibliche Charakter des ägyptischen Nomens verloren. Ein weiterer Grund ergibt sich aus der Tatsache, dass der Name Jaret in der Bibel selbst als Eigenname erhalten geblieben ist, allerdings wie beim Uräus auch männliche Form angenommen hat: Jaret ist im Buch Genesis (5, 18-27) einer der Urväter der Menschheit und wird in der Lebensdauer (962 Jahre) nur von seinem Enkel Methusalem übertroffen (969 Jahre). Als männlicher Vorname und auch als Nachname (in unterschiedlicher Schreibung Jared, Jaret, Jareth, Jarrett, Yaret, Jeret etc.) erfreut sich die weibliche Jaret somit eines bis heute andauernden, unverhofften Nachlebens. Die von uns benutzte Schreibung ›Jaret‹ soll diesen Bezug vor Augen halten und wird deshalb der in der Ägyptologie üblichen Schreibung ›Iaret‹ vorgezogen.

Wir fassen unsere bisherigen Resultate in Bezug auf die eherne Schlange und die feurigen Schlangen kurz zusammen. Wir haben gezeigt, dass beide als ägyptische Herrschaftszeichen aufgefasst werden können: die eherne Schlange als Stabschlange (Herrinnenstab), die feurigen Schlangen als Stirnschlange (Uräus). Die hebräische Bezeichnung Saraf findet in der ägyptischen Bezeichnung Jaret ihre Entsprechung. Diese Herleitung impliziert zugleich: Wo die Herrschaftszeichen sind, muss auch ihr Träger sein, also ein Pharao.

5. Die biblischen Schlangen als ägyptische Herrschaftszeichen

a) Ihr Träger, ein Pharao

Wenn die Geschichte von der ehernen Schlange durch die Rückführung ihres Hauptelements – des Sarafen in zweifacher Ausformung – auf die ägyptische Herrschaftssymbolik der Stirn- und Stabschlange aufgelöst werden kann, so ergibt sich daraus von selbst, dass ein Pharao als Repräsentant und Träger dieser Symbolik in diese Geschichte involviert gewesen sein muss.

Unsere Lesart der Ereignisse in der Wüste mag auf den ersten Blick etwas befremdlich wirken, denn sie muss lauten: ein ägyptischer König hat einen Volksaufstand in der Wüste brutal niedergeschlagen, indem er alle tötete, die seine Autorität nicht mehr anerkennen wollten. Doch wie soll dieser Pharao in die Szene passen, da ja in der biblischen Erzählung Gott und Mose die Träger der Handlung sind? Die Erklärung ist naheliegend: Mose ist der Pharao!

Es ist demnach ein Pharao namens Mose, der diesen Aufstand niederschlägt. Wenn aber die Auseinandersetzung zwischen dem Pharao und dem Volk ein rein weltlicher Vorgang war, wie ist dann Gott in dieser Geschichte zu erklären? Die Antwort auf diese Frage wird wiederum durch den biblischen Text selbst nahegelegt:

4 Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege 5 und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, ... (Num 21, 4 - 5)

Das Volk spricht hier von Gott und Mose wie von einer Person: es »redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du ...«.

Doch wie könnte Mose zugleich Gott sein? Das stellt kein Problem dar, wenn Mose ein Pharao ist, denn ein geläufiger Beiname des ägyptischen Königs lautet: der »gute Gott« (nefer netjer). In diesem Sinne kann Mose auch als Gott bezeichnet werden. Die Verbindung von ›Mose und Gott‹ in einer Person, wie sie das ›du‹ des biblischen Textes nahelegt, ist also durchaus plausibel.

Es gibt aber auch Überlieferungen des biblischen Textes, in denen Mose und Gott nicht gleichgesetzt werden: »Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt ...«. 20 Üblicherweise wird mangels Anhaltspunkten keiner der beiden Versionen der Vorzug gegeben. Wir sehen jedoch hier eine deutliche Parallele zu dem in Num 21, 6 festgestellten Vorgang, bei dem ebenfalls der Singular (Schlange) durch den Plural (Schlangen) ersetzt und der Sinn dadurch vordergründig ein ganz anderer wurde. Deshalb stellt für uns die erstgenannte Variante die ursprüngliche Fassung dar.

Eine Gleichsetzung von Mose und Gott im genannten Sinn erhält also durch den Bibeltext ihre volle Berechtigung. Gott im theologischen Sinn kommt hier nicht vor. Das Volk redete vielmehr wider den ›guten Gott‹ (Pharao) Mose, nicht Gott und Mose.21

Der Erzählung von der ehernen Schlange liegt somit tatsächlich ein durch und durch profaner Vorgang zugrunde.

Die Geschichte von der ehernen Schlange stellt sich für uns bisher folgendermaßen dar: ein Pharao sieht sich in der Wüste mit einem Aufstand des Volkes, das er anführt, konfrontiert; der Aufstand richtet sich gegen ihn selbst als Anführer mit dem Vorwurf, das Volk in der Wüste in den Tod zu führen; es geht für ihn um Alles, seine Gegenmaßnahme besteht deshalb in entschlossener Niederschlagung des Aufstands zur Sicherung seiner Position.

b) Eine Schlange oder zwei Schlangen?

Die wesentlichen Elemente der biblischen Erzählung von der ehernen Schlange haben wir damit bereits auf einen gemeinsamen Nenner gebracht – der ein ägyptischer ist – und dadurch ihre Problematik schon weitgehend gelöst. Allerdings scheinen zwei Punkte des biblischen Textes bisher nicht berücksichtigt worden zu sein: während wir von zwei Herrinnenstäben sprechen, kommt in der Bibel nur eine eherne Schlange vor; und diese eine wird eigens in der Wüste hergestellt, während die Herrinnenstäbe als Rüstzeug des Pharao natürlich schon vorhanden gewesen wären. Beide Punkte hängen eng zusammen und lassen sich am kürzesten über einen kleinen Umweg auflösen, nämlich durch Einbeziehung der Bibelstelle über den Nehuschtan.

Von der ehernen Schlange wird im Alten Testament nur zweimal berichtet: anlässlich ihrer Herstellung durch Mose und anlässlich ihrer Zerstörung Jahrhunderte (!) später durch König Hiskia. Von König Hiskia von Judäa wird diesbezüglich gesagt:

4 Er [...] zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert, und man nannte sie Nehuschtan. (2Kön 18,4)

Nehuschtan ist demnach nicht einfach eine andere Bezeichnung für die eherne Schlange, sondern deren Eigenname.22 Über die Bedeutung und Herleitung des Wortes ›Nehuschtan‹ wird immer noch diskutiert. Dabei versucht man mangels genauerer Kenntnis des Gegenstandes, diesen vom Wort her zu erschließen. So kommt etwa Görg in einem eigenwilligen Ansatz zum Schluss, dass »die Wortgestalt« Nehuschtan ein »Kunstprodukt« eines kundigen »hebräischen/judäischen« Wortgestalters sei, bei dem – unter Einbeziehung ägyptischer Lehnwörter – die Absicht leitend war, »sowohl die Schlangengestalt aus Kupfer bzw. Bronze wie auch deren erhobene bzw. erhabene Position etwa auf einer Standarte mit Hilfe einer charakteristischen und kompakten Bezeichnung auszudrücken.«23 Während Görg – wie so viele – das Problem sprachwissenschaftlich, d. h. theoretisch, zu lösen versucht und dazu einen »Wortgestalter« annehmen muss, der sich ein »Kunstprodukt« ausdenkt, sehen wir uns aufgrund der Kenntnis des Objekts in der Lage, eine rein praktische Lösung vorzulegen, bei der das Wort Nehuschtan als rein hebräisches aus dem unmittelbaren Bezug zu diesem Objekt hervorgeht.

Wie wir bereits dargelegt haben, ist die biblische eherne Schlange (oder Nehuschtan) nichts anderes als ›die beiden Herrinnen‹ der Herrinnenstäbe. Diese haben das Aussehen von zwei Schlangen; ihre Zusammengehörigkeit und ihre Zweizahl werden im Ägyptischen durch den Dual (-ti in neb.ti) ausgedrückt. Diesen Dual sehen wir im Wort Nehust-an mit der Endung -an wiedergegeben;24 somit ist auch im Nehuschtan die Zweizahl enthalten. Die Schlangengestalt des Objekts wiederum ist bereits durch die Bezeichnung ›eherne Schlange‹ (naaš)gesichert, weshalb das neuš von Nehuschtan zweifellos auf naaš (Schlange) zurückzuführen ist.

Nehuschtan bedeutet demnach zunächst: die beiden Schlangen – ein Ausdruck, der dem bloßen Erscheinungsbild der beiden Herrinnen entspricht, wobei aber nicht übersehen werden darf, dass bei dieser Zusammenstellung (naaš und an) das t von Nehuschtan nicht erklärt wird. Ausgehend vom ägyptischen Vorbild, bei dem der weibliche Aspekt der beiden Herrinnen von entscheidender Bedeutung ist, liegt es nahe anzunehmen, dass dieser Aspekt durch eine entsprechende weibliche Formbildung von naaš berücksichtigt wird: naašt. Unsere Auflösung für das Wort Nehuschtan lautet demnach: die beiden weiblichen Schlangen.25

Im Eigennamen Nehuschtan bleiben somit zwar die Zweiheit und der weibliche Aspekt des Objekts erhalten, aber das Spezifische des ägyptischen Eigennamens geht verloren, das, was die zwei Schlangen zu den beiden Herrinnen macht. Im Hebräischen bleiben die zwei Schlangen bloß – die beiden Schlangen. Auch bei der Bezeichnung »eherne Schlange« geht gerade die spezifische Dimension verloren, der bezeichnete Gegenstand wird lediglich seinem Aussehen nach benannt: eine metallene Schlange auf einer Stange. – Im Hebräischen wird das Objekt somit nicht auf den Begriff gebracht.

Wir haben gezeigt, dass die hebräischen Bezeichnungen Nehuschtan und eherne Schlange jeweils auf ihre eigene Art einen Teil der ägyptischen Vorlage erfassen: Nehuschtan bewahrt den dualen und den weiblichen Aspekt derselben, die eherne Schlange deren Aussehen und Material. Beide werden aber der Vorlage nicht gerecht, was zu Missverständnissen führen kann. So scheint es nun beim Nehuschtan, als ob das Volk einen simplen Schlangenkult betreibt, indem es einer Schlange räuchert. Nach unseren Ausführungen ist es aber wahrscheinlicher, dass das Volk dem Herrinnenaspekt räuchert, also die Erinnerung an Mose aufrechterhält.26

c) Zwei Schlangen: Eherne Schlange und Banner Jahwes

Aber selbst wenn der Nehuschtan die Dualität der Stäbe widerspiegelt, so bleibt doch die Tatsache, dass in der Geschichte von der ehernen Schlange nur von einem Stab die Rede ist. Wie ist dieser scheinbare Widerspruch zu erklären?

Wir haben schon festgestellt, dass die Geschichte von der ehernen Schlange nicht am Ende der Wanderung durch die Wüste Sinai stehen muss, sondern an deren Anfang. Dort, am Anfang, finden wir auch einen weiteren Hinweis auf einen Herrinnenstab, und zwar anlässlich der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Amalekitern bei Refidim (Ex 17, 8-16). Nach gewonnener Schlacht baut Mose einen Altar, dem er den Namen »Jahwe, mein Banner« (Jahwe-nissi) gibt.