7,49 €

Mehr erfahren.

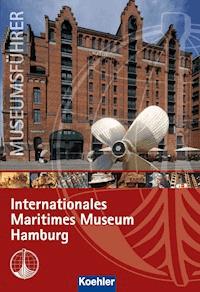

- Herausgeber: Koehlers Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Mehr als 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche verteilt auf zehn Decks, über 40.000 Miniaturschiffe, 1.000 Großmodelle, darunter Raritäten aus Gold, Silber und Bernstein sowie die größte private Sammlung von Knochenschiffen: Das Internationale Maritime Museum Hamburg beherbergt eine der weltweit größten Sammlungen zu allen Aspekten der Schifffahrt. Der neue handliche Museumsführer dokumentiert zahlreiche wichtige Stücke der Sammlung und erklärt Fakten wie Hintergründe. Beginnend bei den Außenanlagen und dem Foyer informiert er in insgesamt zehn aufschlussreichen Kapiteln zum Beispiel über die Geschichte des Schiffsbaus, über die Marinen der Welt oder über die Handels- und Passagierschifffahrt. Ausgestellte Bilder der Marinemalerei werden ebenso besprochen wie die Schiffsminiaturen, die man im Museum bewundern kann. Ergänzt wird das Handbuch durch umfangreiche Informationen zum Museum selbst und seinem Gründer Prof. Peter Tamm sowie dem Kaiserspeicher B, dem ältesten noch erhaltenen Speicherbauwerk Hamburgs, in dem das Museum untergebracht ist. Das neue Buch ist damit nicht nur der perfekte Begleiter im Museum, sondern auch eine Fundgrube für alle Liebhaber des Maritimen – vom Kapitän bis zum Hobbysegler, vom Kreuzfahrtreisenden bis zum Segler. +++Achtung bei diesem Titel handelt es sich um eine Fixed Layout-Version. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann.+++

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Vorworte

Erster Bürgermeister Olaf Scholz

Prof. Peter Tamm sen.

Das Museum in der Tasche.

Wie man dieses Buch benutzt

Deck 0

Foyer und Außenanlagen

Deck 1

Die Entdeckung der Welt:

Navigation und Kommunikation

Deck 2

Mit dem Wind um die Welt:

Schiffe unter Segeln

Deck 3

Geschichte des Schiffbaus:

Vom Handwerk zur Wissenschaft

Deck 4

Dienst an Bord:

Im Zeughaus der Geschichte

Deck 5

Krieg und Frieden:

Marinen der Welt seit 1848

Deck 6

Moderne Seefahrt:

Handels- und Passagierschifffahrt

Deck 7

Expedition Meer:

Das letzte Geheimnis der Erde

Deck 8

Kunstsammlung:

Marinemalerei und Schatzkammer

Deck 9

Schiffsminiaturen:

Die große Welt der kleinen Schiffe

Der Gründer Peter Tamm

Die Geschichte der Sammlung

Das Gebäude

Die Sponsoren

Die Maritime Bibliothek

Der Freundeskreis

Impressum

Peter Tamm hat selbst für einen Hanseaten außerordentlich viel Seewasser im Blut. Er begann seine berufliche Laufbahn 1948 als Schiffsredakteur und wurde als Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlages „der Admiral“ genannt. Schon im Alter von sechs Jahren begann er Objekte aus dem Bereich der Seefahrt zu sammeln, über die Jahrzehnte wurde daraus die größte private Sammlung zur Schifffahrts- und Marinegeschichte. Heute können Besucher aus aller Welt sie in der Hafencity bestaunen, im Internationalen Maritimen Museum.

Die Sammlung umfasst 40.000 Einzelstücke und mehr als 1 Million Fotografien. Auf rund 12.000 m2 Ausstellungsfläche können Besucherinnen und Besucher maritime Kunst bestaunen, sich über Meeresforschung, Energietechnik und Fischerei informieren oder auf den Spuren der großen Entdecker und Navigatoren wandeln, um exemplarisch nur einige Themenbereiche des Museums herauszustreichen.

Ich habe es oft erlebt, dass Gäste aus dem In- und Ausland überwältigt waren von der Vielfalt und dem Facettenreichtum dieses Museums. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen unvergesslichen Besuch und dem Internationalen Maritimen Museum allzeit die berühmte „Handbreit Wasser unter dem Kiel“.

Ihr Olaf Scholz

ERSTER BÜRGERMEISTER

MEERUMSCHLUNGEN

„Es hat tausend Farben und tausend Gesichter“, singt Reinhard Mey in seinem Lied „Das Meer“. Er schließt mit den Worten, die zur Demut vor der Natur einladen: „Wir brauchen das Meer, doch das Meer braucht uns nicht.“

Seit jeher brauchte der Mensch das Meer zur Verständigung und zum Handel mit anderen Menschen und Nationen. Wie sonst als über das Meer konnten fremde Kontinente und andere Kulturen entdeckt werden, Imperien wie das Römische Reich und das britische Weltreich errichtet werden? Und wo war und ist das „Wir“ so wichtig wie auf den Schiffen und den Ozeanen?

Gewiss: Auf See wurden auch Feindschaften ausgetragen und Schlachten geschlagen. Tragödien wie der Untergang der „Titanic“ und der „Wilhelm Gustloff“ ereigneten sich auf dem Wasser. Piraten raubten, seefahrende Eroberer töteten. Doch ganz überwiegend dienten die Meere friedlichen Zwecken und mehrten durch die Freiheit des Handels den Wohlstand der Menschheit.

Mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche werden durch Ozeane bedeckt. Sie beeinflussen das Klima. Sie sind das bedeutendste Kraftreservoir der Natur. Die Erhaltung ihrer Reinheit ist eine gemeinsame Aufgabe der Menschheit.

Seefahrtsgeschichte ist Weltgeschichte, ist Menschheitsgeschichte. Diesen Teil der Historie in einem weltweiten Rahmen zu dokumentieren, hat sich das Internationale Maritime Museum Hamburg (IMMH) als Aufgabe gestellt – frei von Zeitgeist und politischen Einflüssen, allein der Wahrheit verpflichtet.

Seit der Eröffnung unseres Museums 2008 im ältesten Hafenspeicher der Stadt sind wir international zu einer der ersten Adressen für maritime Geschichte geworden - für Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland und für die Forschung. Das erfüllt unser Team - etwa 40 hauptamtliche und 80 ehrenamtliche Kräfte – mit Stolz. Darauf ruhen wir uns nicht aus. Fast täglich kommen neue Exponate und Dokumente hinzu.

Dieser Museumsführer berichtet über das, was Sie auf etwa 12.000 qm Ausstellungsfläche und in neun Stockwerken entdecken können. Er ist eine Einladung an Sie, uns zu besuchen und unsere Ausstellung besser kennen zu lernen. Sie und Ihre Freunde sind bei uns immer herzlich willkommen!

Ihr Prof. Peter Tamm

DAS MUSEUM IN DER TASCHE

Das IMMH ist eine Schatzkammer, die mit ihren Exponaten einen vielfältigen Einblick in die Geschichte der Seefahrt gibt. Es ist eine Beziehungsgeschichte von Mensch und Meer, die seit tausenden von Jahren währt. Entsprechend viel gibt es dazu zu erzählen. Es sind Geschichten von Abenteurern, Handwerkern und Kartografen, von Technik, Seenot, Fischfang, Krieg und Frieden, vom harten Leben an Bord und von eleganten Kreuzfahrten.

Wege in dieser Vielfalt zu entwickeln ist die Aufgabe der Museums-Kuratoren. Kein einfacher Job, denn die Sammlung umfasst über 100.000 Einzelstücke plus mehr als eine Million Fotografien. An die 50.000 Miniaturmodelle sind archiviert, dazu 4000 Gemälde, und Aquarelle, hunderte von historischen Uniformen und zehntausende von Schiffsbauplänen.

In jedem Kapitel, das jeweils einem Deck entspricht, sind die wichtigsten Exponate als „Highlights“ hervorgehoben. Wer nicht viel Zeit hat, kann sich bei seinem Besuch auf diese Stücke konzentrieren. Die textliche Abfolge im Buch entspricht einem möglichen Rundgang über das jeweilige Deck.

Der Besucher kann selbstverständlich auch nach eigenem Belieben durch die Decks wandern und den Museumsführer dabei als Nachschlagewerk nutzen.

Sich die Fülle der Sammlung mit einem einzigen Besuch zu erschließen, erscheint ohnehin kaum möglich. Eine wahrscheinliche Weise, diesen Führer zu benutzen, besteht deshalb darin, nach dem Museumsbesuch weiter darin zu lesen und Wissenswertes zu erfahren über Christoph Kolumbus und die Titanic, über den Hamburger Hafen, Admiral Nelson und das Abenteuer Unterwasserforschung.

DECK 0

VOR DEM MUSEUM EINGANG VOM ST. ANNEN PLATZ

Man kann das Museum von zwei Seiten her erreichen. Von Seiten der Speicherstadt kommend überquert man dazu den St. Annen Platz, auf dem schon einige große Exponate auf den Museumsbesuch einstimmen.

Stockanker

Der Stockanker ist ein Gewichtsanker. Er hält das Schiff durch sein hohes Gewicht, aber auch durch die Anordnung des Stockes und der Flunken. Wird am geworfenen Anker gezogen, liegt der Stock, der im 90°-Winkel zu den Flunken angebracht ist, waagerecht auf dem Boden. Wird weiter gezogen, gräbt sich eine der Ankerflunken ein. Stockanker gehören zu den ältesten Ankern. Sie sind besonders für lehmige oder sandige Böden geeignet. Wegen ihrer Größe hingen Stockanker außen am Bug von Segelschiffen.

Patent-Anker

Im Gegensatz zum Gewichtsanker gräbt sich der Patent-Anker bei annähernd waagerechtem Zug mit zwei beweglichen Flunken in den Boden ein. Eine lange, am Boden liegende Ankerkette gewährleistet hierfür den Zug. Der Name des Ankers bezieht sich auf ein Patent von 1852.

Ansteuerungstonne „Elbe 1“

Ansteuerungstonnen sind Seezeichen. Sie zeigen Schiffen den Beginn des Fahrwassers und sind in den Farben Rot-Weiß gekennzeichnet. Die Tonne „Elbe 1“ aus der Elbmündung ersetzte im Jahr 2000 das auf dieser Position verankerte Feuerschiff. Seit 1816 versahen Feuerschiffe an dieser Position ihren gefährlichen Dienst. Bis zum Jahr 2000 verloren 26 Seeleute der Feuerschiffe durch Sturm oder Kollision mit anderen Schiffen ihr Leben. Die „Bürgermeister O’Swald II“ wurde während ihrer 40 Jahre auf Position „Elbe 1“ 50 Mal gerammt. Die Tonne „Elbe 1“ wurde im Jahr 2004 im Zuge von Wartungsarbeiten nach nur vierjährigem Dienst ausgetauscht.

Alte Laterne Holtenau (Südmolenfeuer)

Die alte Laterne Holtenau, die „Südmole“, war ein Leuchtfeuer. Fast hundert Jahre lang, von 1895 bis 1994, stand die Laterne am Nord-Ostsee-Kanal. Dann wurde sie gegen eine moderne, Radarantennen-taugliche Laterne ausgetauscht.

VOR DEM MUSEUM EINGANG KOREASTRASSE

Auch auf dem südlichen Vorplatz des Museums an der Busanbrücke sind Ausstellungsstücke platziert.

Der Vorplatz stimmt mit einem Schiffspropeller und historischen Schiffsgeschützen auf die Ausstellung ein

Antriebspropeller des Tankers „Maaskerk“, Belgien 1975

Die riesige Schiffsschraube wurde als Ersatzteil für den 170 m langen Tanker „Maaskerk“ gefertigt. Sie hat einen Durchmesser von 6 Metern und wiegt 15,5 Tonnen. Für die Anlieferung am Museum wurden zwei Kräne benötigt.

24-Pfünder-Geschütze

Die beiden historischen Geschütze neben dem Eingangsportal gehörten zur Bewaffnung von H.M.S. „Foudroyant“. Das 1798 gebaute Linienschiff diente Vizeadmiral Horatio Nelson von 1799 bis 1801 als Flaggschiff.

DURCHGANG UND FOYER

Über den Durchgang im Haus erreicht man Kasse und Foyer. Angegliedert ist das Restaurant „Catch of the Day“. Im Foyer selber befindet sich die Fachbuchhandlung Wede mit ihrem Angebot an Büchern zu Seefahrt, Segeln, Marine, Luftfahrt, Eisenbahn und Automobil. Neben der Literatur gibt es ein umfangreiches Sortiment an Modellen.

Die Zugangskontrolle befindet sich vor den Fahrstühlen. Direkt dahinter im Museumshof sind weitere große Exponate aufgestellt.

Blick in den Durchgang mit Schiffsmodellen, Flaggen und zwei Gastronomiebetrieben

Das Foyer des Maritimen Museums verbindet historische mit moderner Architektur. Vom Buchladen und der Kasse aus öffnet sich der Blick in die Ausstellungsdecks

Im Hof werden Klein-U-Boote und ein Strandrettungsboot gezeigt

MUSEUMSHOF

Strandrettungsboot „Umma 1“

1971/72 beschaffte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zwölf Rettungsboote der Klasse „7-Meter-Boot“. Zu dieser Gruppe gehört auch die „Umma 1“. Zuerst auf Helgoland, später in Eckernförde und Damp stationiert, war sie mit ihrer Besatzung aus Freiwilligen an zahlreichen Rettungseinsätzen beteiligt.

Rechts von der „Umma 1“ folgt eine Reihe historischer niederländischer Kanonen.

75-Pfünder VOC-Mörser, Niederlande, 1786

Mörser sind Steilfeuergeschütze, die ihre Munition in hohem Bogen auch über Hindernisse hinweg abschießen. Dieser hängende Bronzemörser wurde 1786 von Christian Seest in Amsterdam für die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) gegossen. Mit Kaliber 31 cm verschoss er Explosivbomben von rund 80 kg. Der Mörser war bis Anfang des 19. Jh. auf der Festung von Batavia (heute Jakarta) im Einsatz. Indonesien war damals niederländische Kolonie. 1863 sollte der Mörser mit weiteren elf Exemplaren in die Niederlande zurückgeführt werden. Der mit dem Rücktransport beauftragte Frachtsegler „Willem de Zwijger“ geriet jedoch vor der ostafrikanischen Küste auf ein Riff und sank. Erst in den 1970er Jahren wurden die Bronzemörser geborgen.

Im Hof befindet sich eine Sammlung alter niederländischer Kanonen

100-Pfünder Mörser, Niederlande, 1748 Der stehende Bronzemörser wurde 1748 von Cornelis Crans in Hagæ (heute Den Haag) gegossen. Das vordere Feld zeigt das niederländische Löwenwappen mit der Umschrift VIGILATE DEO CONFIDENTES (Wachet und vertraut auf Gott). Mit dem 39-cm-Kaliber wurden noch ausschließlich Steinkugeln verschossen. Den Mörser ereilte dasselbe Schicksal wie den hier ausgestellten 75-Pfünder von 1786.

30-Pfünder Carronade, Niederlande, 1800

Die nach englischem Vorbild gestaltete Carronade wurde 1800 von C. Seest in Liège (Lüttich, Belgien) für die Marine der Batavischen Republik gegossen. Diese kurzlebige Republik (1795-1806) war unter dem Einfluss der Französischen Revolution in den Niederlanden entstanden und unterhielt eine eigene Flotte. Die Carronaden mit kurzem Lauf – benannt nach dem schottischen Hersteller Carron Works – waren Nahkampfgeschütze im klassischen Liniengefecht. Das Kaliber dieser Carronade beträgt 15,5 cm.

12-Pfünder Kanone, Niederlande, 1614

Das Bronzerohr mit zwei Delphinhenkeln wurde 1614 von Iohannis Burgerhuys in Middelburg gegossen. Obwohl das Rohr nur das allgemeine niederländische Löwenwappen zeigt, ist anzunehmen, dass es auf einem Retourschiff der Ostindischen Kompanie (VOC) im Einsatz war. Mit diesen relativ langrohrigen Geschützen, hier Kaliber 12 cm, wurden gute Schussleistungen erzielt. Einzelheiten über die Einsätze dieser Kanone sind nicht bekannt.

12-Pfünder VOC-Kanone, Niederlande, 1740

Das 12-Pfünder Bronzerohr wurde 1740 von Ciprianus Crans Lanszoon in Amsterdam gegossen. Auf dem Rohr das VOC-Zeichen mit einem „A“ für die Admiralität Amsterdam. Die 12-cm-Waffe gehörte zu den schweren Retourschiffen der VOC, mit denen der größte Teil der Handelswaren von Batavia (heute Jakarta) nach Europa transportiert wurde.

24-Pfünder Kanone, Niederlande, 1615

Das Bronzerohr zeigt auf dem hinteren Feld das Schriftband ZEELANDIA mit der Jahreszahl 1615. Gegossen wurde es von Iohannes Burgerhuys in Middelburg für die Admiralität von Zeeland. Die 14-cm-Kanone wurde vom Meeresboden geborgen. Es ist anzunehmen, dass sie zur Bewaffnung eines niederländischen Kriegsschiffes gehörte und in einem der drei niederländisch-englischen Seekriege im 17. Jh. im Einsatz war.

Auf der anderen Seite des Hofes werden Klein-U-Boote und Schiffschrauben gezeigt.

Bronze-Torpedorohr für 45-cm-Torpedo, Deutschland, 1905

Da 1905 die Schweißtechnik im Schiffbau noch nicht üblich war, wurden Torpedorohre dreiteilig aus Bronze gegossen und mit Schraubverbindungen zusammengesetzt. Der Ausstoß eines Torpedos erfolgte mit Druckluft. Die frühen deutschen Torpedoboote hatten schwenkbare Einzel-Torpedorohre an Oberdeck. Spätere, größere Torpedoboote und Torpedobootzerstörer hatten je zwei Rohre in V-Stellung bzw. schwenkbare Zwillingsrohrsätze an Deck. Das Torpedorohr stammt von einem im Ersten Weltkrieg gesunkenen Torpedoboot.

Zweimann-U-Boot Typ 127 „Seehund“, Deutschland, ab 1944

Von dem Kleinst-U-Boot mit der Deckbezeichnung „Seehund“ wurden 1944/45 insgesamt 285 Stück gebaut. Militärisch dem Kommando der Kleinkampfverbände der Kriegsmarine unterstellt, fand die Ausbildung der Besatzungen in Neustadt/Holstein statt.

Dieses Schulboot wurde 2001 südlich von Fehmarn mit den sterblichen Überresten seiner beiden Besatzungsmitglieder geborgen. Weder die Identität der Soldaten, die später auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck beigesetzt wurden, noch die Ursache des Untergangs konnte geklärt werden. Den Toten gilt unser Gedenken. Der Kriegseinsatz der Boote, der ab 1. Januar 1945 von den Niederlanden aus gegen den alliierten Nachschubverkehr erfolgte, hatte den Verlust etwa jedes dritten Bootes zur Folge. Etwa 115 „Seehund“-Fahrer fanden dabei den Tod. Maximale Fahrstrecke: 63 Seemeilen unter Wasser; Besatzung: 2

Die Schiffspropeller an der nördlichen Außenwand stammen von U-Booten