19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Drei Wochen nach ihrer Befreiung vom Todesmarsch gaben am 27. Mai 1945 acht Musiker auf dem Rasen vor dem jüdischen DP-Hospital St. Ottilien ein Konzert. Wie ihre 400 Zuhörer waren sie gezeichnet von jahrelangen Demütigungen und dem Überlebenskampf in Ghettos und Konzentrationslagern. Sie nannten ihre Aufführung »Liberation Concert«. Dem jüdischen DP-Orchester schlossen sich immer mehr Musiker an. Seine Mitglieder beschlossen, von DP-Lager zu DP-Lager zu ziehen, um vor Zehntausenden von Zuhörern Hunderte Konzerte zu geben, die Mut und Hoffnung auf eine bessere Zukunft als frei bestimmte Menschen geben sollten. Am 10. Mai 1948 wurde der Staat Israel proklamiert, die Musiker verstreuen sich in alle Welt und mit ihnen ihre Geschichte und Geschichten. Die Journalistin Karla Schönebeck beschreibt zum ersten Mal den Leidens- und Lebensweg dieses außergewöhnlichen Orchesters.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buchvorderseite

Titelseite

KARLA SCHÖNEBECK

MUSIK NACH DEMTODESMARSCH

Ein jüdisches Orchester und seine Liberation Concerts im Nachkriegsdeutschland

Impressum

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Hermann-Herder-Str. 4, 79104 FreiburgAlle Rechte vorbehaltenwww.herder.de

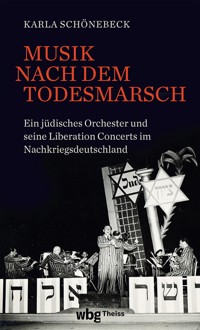

Umschlagmotiv:The Saint Ottilien Ex-Concentration Camp Orchestra performs a concert in Munich for American soldiers and UJA staff. The sign in front reads »Am Yisrael Chai« (the nation of Israel lives). Pictured from left to right are Max Beker (violin), Max Borstein (violin), Melech Granat (drums), Jerzy Richter (voice), Fania Beker (piano) and Rala Wolfberg (clarinet), 1945/1946, München. Photo Credit: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Sonia Beker.

Umschlaggestaltung: geviert.comUmschlagmotiv: © United States HolocaustMemorial Museum, Sonia Beker

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster

ISBN Print 978-3-534-61040-2 ISBN E-Book (EPUB): 978-3-534-61088-4ISBN E-Book (PDF): 978-3-534-61093-8

Inhalt

Vorwort

Einführung

Juli 1944 – April 1945

1Panik, Pein und Perversionen

Anfang Mai 1945

2Viel Leid, wenig Mitleid

Mai 1945

3Befreit und doch nicht frei

Das Jahr 5705 (1945)

4Die Vergangenheit als Waffe für die Zukunft

Sommer 1945

5Jetzt erst recht! Aber was?

Mai 1946

6Triumphe, Rückschläge und das Gegengift

1946–1948

7Außenwelten, Innenansichten

10. und 14. Mai 1948

8Vor dem Aufbruch das spektakuläre Finale

Ab Mai 1948

9Lang ist der Weg

1948–1951

10Nie wieder! und ein spätes »Für immer wieder!«

11Epilog

Anmerkungen

Danksagung

Video Bayerische Philharmonie

Über die Autorin

»Musik kann das Unbestimmbare bestimmen und das Unkommunizierbare kommunizieren.«

Leonard Bernstein

Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten – sofern nicht anders kenntlich gemacht – gleichermaßen für alle Geschlechter.

Vorwort

»Herr Peck ist ein gebürtiger Landsberger«, sagte der ehemalige Oberbürgermeister von Landsberg am Lech, Franz Xaver Rößle, als er mich einer Gruppe von Bewohnern vorstellte, die inmitten des ehemaligen jüdischen Lagers für heimatlose Personen lebten, das auf dem Gelände einer Einrichtung der deutschen Wehrmacht stand, in der während des Zweiten Weltkriegs 2500 deutsche Soldaten untergebracht waren.

Ich wurde im Mai 1946 in diesem jüdischen DP-Lager geboren. Meine Eltern waren am 22. August 1945 in Landsberg angekommen, etwa drei Monate, nachdem das DP-Lager vom amerikanischen Militär eröffnet worden war. Sie wussten nur, dass es in dieser bayerischen Stadt mit etwa 10 000 Einwohnern ein Lager für Vertriebene gab. Sie hatten wenig Zeit, ihre Umgebung zu erkunden, und keine Lust, die nichtjüdischen Bewohner des Lagers kennenzulernen, von denen es anfangs mindestens 1000 gab, die zu den 6000 Menschen gehörten, die das sogenannte Sammellager Landsberg bildeten. Noch weniger Lust hatten sie auf Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung, die für sie die Mörder ihrer gesamten Familien, zwölf Brüder und Schwestern und deren Großfamilien, darstellten. Meine Eltern hatten sechs höllische Jahre im Ghetto Lodz, mehrere Arbeitslager, Buchenwald, Auschwitz, Stutthof, den Bombenangriff auf Dresden und Theresienstadt überlebt.

Für mich war Landsberg nur ein Name und ein Ort, bis ich es schließlich in den 1980er Jahren wieder besuchen konnte. Es nahm einen besonderen Platz in der Geschichte meiner Eltern ein, weil sie zwar aus der Hölle der Nazis befreit wurden, aber in keiner anderen Hinsicht frei waren. Sie hatten nur mich, ihr »Wunderbaby«, das ihnen ein Gefühl der Hoffnung gab und half, den Schmerz und das Trauma zu lindern, in der Stadt und dem Land leben zu müssen, die mit jüdischem Blut getränkt waren. Wir lebten bis zu unserer Abreise in die Vereinigten Staaten im November 1949 im jüdischen DP-Camp Landsberg.

Seit meinem ersten Besuch habe ich etwas mehr über die Geschichte von Landsberg erfahren. Wenn man als Besucher nach Landsberg am Lech kommt und sich nur für die Geschichte interessiert, die im Reiseführer steht, dann sieht man eine malerische Kulisse im sogenannten schwäbischen Oberbayern, die am Ende einer 320 Kilometer langen Strecke liegt, die »Romantische Straße« genannt wird. Entlang der Romantischen Straße liegen mehrere prächtige mittelalterliche Städte, von denen einige fast 2000 Jahre alt sind. Die im 13. Jahrhundert gegründete Stadt Landsberg weist unter anderem Werke der Rokoko-Meisterarchitekten des 18. Jahrhunderts, der Brüder Johann Baptist und Dominikus Zimmermann, auf. Aber nehmen wir einmal an, ein jüdischer Besucher kommt nach Landsberg und möchte etwas über die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Landsberg erfahren. Fast tausend Jahre lang waren Juden in Landsberg kein beliebtes Thema. Eine jüdische Gemeinde existierte von der Zeit an, als das jüdische Leben im Rheinland um das Jahr 1000 herum erstmals auftauchte, bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Dann fiel das jüdische Leben in Landsberg den großen Ritualmordanklagen der mittelalterlichen deutschen Geschichte zum Opfer. Im Fall von Landsberg war es die Anschuldigung, dass seine Juden eine Hostie – die physische Verkörperung von Jesus Christus – entweiht hatten, die es einem bayerischen Adligen namens Rindfleisch ermöglichte, 1298 praktisch die gesamte jüdische Gemeinde auszulöschen und ihren Besitz für sich selbst zu beschlagnahmen. Der Rest der jüdischen Gemeinde wurde 1348 vernichtet, als ein weiteres Pogrom ihr Ende bedeutete. Bis zur Machtergreifung der Nazis lebte nur eine kleine Anzahl von Juden in Landsberg. Die Gemeinde war jedoch nie groß genug, um eine Synagoge zu unterhalten, und die Juden reisten zu Gottesdiensten ins nahe gelegene Augsburg. Nach den schrecklichen Ereignissen des Novemberpogroms 1938, am Abend und am Tag des 9. und 10. November, konnte die Landsberger Zeitung verkünden, dass die Stadt judenrein sei – eine Behauptung, die leicht aufzustellen war, da schon seit einiger Zeit keine Juden mehr in der Stadt gelebt hatten, da sie rechtzeitig fliehen konnten. Die Zeitung gab außerdem an, dass den Juden, die Landsberg verlassen hatten, klargemacht worden sei, dass »unter keinen Umständen eine Rückkehr von Juden in die Stadt oder ihre Umgebung erlaubt werden würde«.

In diesem Buch zeigt die Autorin und Journalistin Karla Schönebeck, dass die Juden sehr wohl zurückkehrten, wenn auch als Zwangsarbeiter für die Kriegsanstrengungen der Nazis und in Form von zwanzigtausend oder mehr Juden, die, mich eingeschlossen, von 1945 bis zur Schließung im November 1950, im Lager für Displaced Persons lebten. Bis zum Erscheinen ihres Buches gab es Bemühungen, die Behauptung zu widerlegen, dass Landsberg während der NS-Zeit »ein Ort wie jeder andere« gewesen sei. Schüler und Lehrer an Gymnasien sowie eine Vereinigung von Landsbergern arbeiteten in den 1980er Jahren daran, die Absurdität dieses Mythos aufzuzeigen. Landsberg war während der NS-Zeit nicht wie jeder andere Ort – ganz im Gegenteil. Karla Schönebeck hat diese Fäden des Widerstands gegen den Mythos aufgenommen und sie sorgfältig zu einem beeindruckenden Beitrag zur lokalen und nationalen deutschen Geschichte verwoben. Sie hat uns auch einen Einblick in die Entwicklung einer Ideologie gegeben, die erstmals im jüdischen Ghetto von Kaunas, Litauen, von jenen Juden diskutiert wurde, die daran interessiert waren, welche Art von Zukunft sie mitgestalten könnten, wenn sie überlebten, wenn sie der überlebende Rest von Hitlers Krieg gegen Juden und Judentum werden könnten. Diese Zukunft, diese Vision, verlangte nach der Wiederherstellung einer Welt, die durch die Gaskammern und Öfen von Auschwitz zerstört wurde, sie verlangte nach der Schaffung eines neuen Humanismus. Diejenigen, die überlebten, unternahmen eine großartige Anstrengung, um jedes jüdische DP-Lager in Deutschland, Österreich und Italien darauf aufmerksam zu machen, den Namen She’erith Hapletah (der überlebende oder gerettete Rest) anzunehmen und daran zu arbeiten, ihre Vision einer reparierten Welt auf der Grundlage dieses neuen Humanismus Wirklichkeit werden zu lassen.

Aber dieses erstaunliche Buch geht noch weiter. Tatsächlich führt es uns bis in die Gegenwart. Die Autorin hat in ihm ein Kapitel aufgenommen, das sich nicht nur auf Archivdokumente stützt, sondern auch auf ihre eigenen Bemühungen, ein weiteres Ziel des Holocaust-Überlebens vorzustellen. Stellen Sie sich eine kleine Rasenfläche auf dem Gelände eines Benediktinerklosters, wenige Kilometer von Landsberg entfernt, vor. Dort gab eine Gruppe von Musikern, die noch ihre gestreiften KZ-Uniformen trugen, nur wenige Wochen nach der Befreiung der elf Außenlager von Dachau, die in der Umgebung und in Landsberg errichtet worden waren und als Kauferinger Lager bezeichnet wurden, ein Konzert, ein »Befreiungskonzert«, vor einem Publikum aus sterbenden und kranken Juden. Sie waren gekommen, um einen kleinen Teil der Nahrung zu kosten, die Essen und Trinken allein nicht bieten konnten. Dieses Orchester wurde zu einem der wichtigsten Vertreter der Überlebensideologie. Es spielte in den Lagern für Vertriebene in ganz Deutschland, vor den Richtern, die das Schicksal hochrangiger Nazis bei den Nürnberger Prozessen bestimmen sollten, und gab zwei Konzerte mit einem bald berühmten amerikanischen Dirigenten namens Leonard Bernstein. Und es waren die Kinder dieser Musiker und Sänger, die die Geschichten über das Überleben ihrer Eltern und deren Beitrag zur Geschichte des She’erith Hapletah in Büchern, Filmen und Ausstellungen festhielten.

Karla Schönebeck ist noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat eine Reihe von neuen »Befreiungskonzerten« ins Leben gerufen, die mittlerweile weit über Landsberg hinaus aufgeführt werden, um diejenigen aufzuklären, die nicht wissen, was die Überlebenden durch das Wunder der Musik erreichen wollten und erreicht haben. Am Ende seiner Zeit als amerikanischer Kaplan, der unermüdlich mit und für die Gemeinschaft der Überlebenden arbeitete, wurde Rabbi Abraham Klausner von dieser Gemeinschaft eine Urkunde überreicht, die ihn zum Ehrenmitglied der She’erith Hapletah ernannte. »Du bist einer von uns«, stand in der Urkunde. In diesem Sinne kann ich mit Sicherheit sagen, dass die wunderbare und engagierte Autorin dieses Buches, eine Verfechterin der Wahrheit und des Gedenkens an die She’erith Hapletah und ihre »Wunderbabys«, die zweite Generation, wirklich »eine von uns« ist.

Abraham J. Peck

Einführung

Was wissen wir schon von Menschen, denen noch im Angesicht des Todes die übelsten Kreaturen nachriefen, sie seien jüdischer Dreck? Wer sorgt für einen, wenn man dennoch überlebt, aber kein Geld, keine Papiere, keine Heimat, keine Kleidung und Essen hat und die Liebsten ermordet wurden oder verschollen blieben? Was hilft gegen die Schreie vor Angst und Schrecken, die immerzu nachhallen? In welcher Sprache teilt man sich mit, wenn einen niemand versteht? An wen wendet man sich, wenn man ausgerechnet im Land der Mörder von Terror, Demütigung und Vernichtung befreit wird? Was heilt die zutiefst verletzte Seele? Jeder und jede Einzelne war eine Anklage an die Weltgemeinschaft. Sie hatte es zugelassen hatte, dass sechs Millionen Juden von deutschen Nationalsozialisten, ihren Helfern und Helfershelfern in ganz Europa in Ghettos und Konzentrationslagern ermordet werden konnten. Die Geschichte Überlebender des Holocaust im Nachkriegsdeutschland ist immer noch komplex, kompliziert und unübersichtlich.

Deutschland lag in Trümmern. Alte Ordnungen waren zerstört und neue noch nicht in Sicht, genauso wenig wie jüdische Hilfsorganisationen. Der im Auftrag der amerikanischen Regierung erstellte Harrison-Report kam im Herbst 1945 zu dem erschütternden Ergebnis, die Amerikaner behandelten die Juden wie es die Nazis getan hätten, nur, dass sie sie nicht ermordeten. Der robuste Nachkriegs-Antisemitismus der Besiegten brauchte keinen Verweis auf linke oder rechte Ränder, er speiste sich direkt aus der Mitte der Gesellschaft. Der Landsberger Landrat Bernhard Müller-Hahl konnte in seiner offiziellen Biografie noch 1983 – und bis in die Gegenwart allenfalls achselzuckend zur Kenntnis genommen – behaupten: »Die vielen Milliarden DM, die nach Israel und an einzelne Bürger gezahlt wurden, hat schließlich jeder Deutsche mitgetragen. Leben kann damit freilich nicht wieder gutgemacht werden. Die Judenverfolgung hat allerdings auch nicht Deutschland erfunden. Deswegen gab es gerade bei uns und auf dem Lande keine Kollektivschuld gegenüber den Juden und nicht von Katholiken im Zusammenhang mit der Hinrichtung Jesu. Trotzdem hätten auch jüdische Bösewichte bestraft werden müssen. Gleiches Recht für alle!1

Der Antisemitismus und die deutsche Selbstherrlichkeit, die bald wieder aufleben sollte, waren nur zwei von zahlreichen Problemen, denen sich jüdische Displaced Persons, heimatlos Gewordene, ausgesetzt sahen. Dieses Buch versucht am Beispiel eines jüdischen Orchesters die Auswirkungen des Holocaust nachzuzeichnen und die Überlebensstrategien aufzuzeigen, derer sie sich bedienten, um sich und ihren Tausenden von Zuhörern und Schicksalsgenossen bis 1949 in Bayern, Teilen Baden-Württembergs, Hessens oder Niedersachsens, Mut und Kraft für eine noch ungewisse Zukunft zu geben. Sie waren anfangs nur ein kleines Häuflein von acht Musikern, acht von insgesamt rund 1000 jüdischen Displaced Persons in der französisch besetzten Zone, circa 16 000 in der britischen und rund 200 000 in der amerikanischen Zone. Abgesehen von gemeinsamen Gegnern und Feinden waren die aus Polen, Tschechien, Ungarn oder dem Baltikum stammenden Überlebenden unterschiedlich, wie man unterschiedlicher nicht sein kann: liberal, konservativ, sozialistisch, religiös, zionistisch, apolitisch, zweifelnd und verzweifelt, apathisch, aktiv, humorvoll, streitbar, liebevoll, praktisch und handwerklich begabt wie intellektuell brillant, ebenso konziliant wie kompromisslos. Dabei lagen sie sich oft genug in den Armen wie in den Haaren. Ihr großes gemeinsames Credo aber war: Nie wieder! Nie wieder Demütigungen, nie wieder fremdbestimmt sein, nie wieder Opfer von Terror und Gewalt werden. Mit ihrem Befreiungskonzert vom 27. Mai 1945 auf dem von den Amerikanern teilweise beschlagnahmten Gelände der Benediktinerabtei von St. Ottilien hatten die Musiker einen ersten Appell an die Welt gerichtet: Wir sind hier! Das ist unser Volk, das ist unsere Religion, unsere Kultur, unsere Geschichte. Ihr Orchester setzte seinen schon in Ghettos und Konzentrationslagern erprobten geistigen Widerstand für ein nach Trost und Hoffnung dürstendes Publikum mit seinen Konzerten fort, während sich in DP-Lagern und Kibbuzim vor allem die Jüngeren formierten, um die Gründung und den Aufbau eines eigenen Staates Israel vorzubereiten und ihn auch schon in den DP-Lagern, zwar nur ansatzweise, doch bereits deutlich erkennbar, zu leben. Auch wenn nicht alle nach Eretz Israel auswandern wollten, waren sie von der absoluten Notwendigkeit eines eigenen Staates Israel überzeugt. Für die einen als neue Heimat, für die anderen als Zufluchtsort für den Fall aller Fälle.

Dass die kleine Garnisonsstadt Landsberg am Lech zu ihrem Schicksalsort werden sollte, konnten die aus Litauen stammenden Musiker nicht ahnen, als sie im Sommer 1944 mit Sammeltransporten aus Kaunas zur Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie in unterirdischen Bunkern ins Oberbayerische deportiert worden waren. Ein Fleckchen Erde, auf dem sich das Wesen der Provinz auf das Unrühmlichste entfaltet hatte und es auch weiterhin tun sollte. Soziale Dichte und Kontrolle gingen einher mit Minderwertigkeitskomplexen und Größenwahn. Einerseits nur ein Nest mit knapp 10 000 Einwohnern, andererseits ein Ort, der sich mit Adolf Hitlers Festungshaft, operettenhaft inszenierten Aufmärschen der Hitlerjugend, dann dem größten Außenlagerkomplex des Konzentrationslagers Dachau und nach der Befreiung mit einem der größten DP-Lager der Nachkriegszeit sowie dem zum Kriegsverbrechergefängnis der Amerikaner umfunktionierten ehemaligen Hitlergefängnis verband. Die Landsberger DP-Lagerzeitung berichtete im Februar 1947, dass einer der ihren, der später weltweit als »Dichter des Holocaust« verehrte Avraham Sutzkever aus dem Ghetto von Vilnius, als erster jüdischer Zeuge überhaupt, am 27. Februar 1946 bei den Nürnberger Prozessenausgesagt hatte. Gut zwei Monate später fuhr das Orchester auf Einladung der Amerikaner vom Lech aus nach Nürnberg, um in der dortigen Oper vor Juristen des internationalen Militärtribunals mit einem Konzert musikalisch Zeugnis von ihrem Schicksal in Ghettos und Konzentrationslagern abzulegen. Bereits im Januar hatte es in München im Beisein von David Ben Gurion ein Konzert gegeben.

Im DP-Lager Landsberg gab das jüdische DP-Orchester auch sein letztes offizielles Konzert, am 10. Mai 1948, vier Tage vor Gründung des Staates Israel. Geleitet wurde es von dem aufstrebenden jungen amerikanischen Dirigenten Leonard Bernstein mit jüdisch-ukrainischen Wurzeln. Nachdem auch Länder wie Amerika, Australien oder Kanada ihre bis dahin restriktiven Einwanderungsbestimmungen gelockert hatten, löste sich der außergewöhnliche Klangkörper zunehmend auf. Mit ihrer Auswanderung zerstreuten sich die Musiker rund um den Globus und mit ihnen ihre Geschichte und Geschichten. Dokumente, Fotos, Interviews finden sich zwar im YIVO-Institut, im Museum of Jewish Heritage, beide New York, im United States Holocaust Memorial Museum, Washington D. C., Fragmente in Yad Vashem, dem Ghetto Fighters’ House Museum in Israel, im Bayerischen Staatsarchiv, München, im NS-Dokumentationszentrum Nürnberg, in der KZ-Gedenkstätte Dachau, den Arolsen Archives, im Vilna Gaon States Jewish Museum sowie in Privatsammlungen oder persönlichen Erinnerungen für den familiären Gebrauch. Ein zusammenhängenderes Bild über das Wirken und die Bedeutung des Orchesters erhielt ich jedoch erstmals mit der Lektüre des autobiografischen Buches »Symphony on fire« von Sonia P. Beker, der Tochter der DP-Musiker Fania Durmashkin und Max Beker. Nach ihrer Auswanderung liefen in der kleinen New Yorker Wohnung der Bekers viele Fäden zusammen, sie hielten auch Kontakt zu jenen, die nie im Vordergrund gestanden hatten, sondern einfach nur Orchestermusiker waren.

Wie unterschiedlich der Umgang mit der Geschichte des spirituellen wie physischen Widerstands noch heute ist, verdeutlichte mir eine Begegnung mit der ehemaligen Partisanin Fania Brankovskaja in Vilnius. Sie war zeitweise die Nachbarin der Musikerfamilie Durmashkin im Vilna Ghetto und kannte Künstler wie Avraham Sutzkever oder den Partisanenanführer Abba Kovner persönlich. In Litauen lebten im Juni 1941 etwa 230 000 Juden. Über 90 Prozent wurden von den Deutschen ermordet. Dass dieser »Erfolg« der Kollaboration litauischer Antisemiten zu verdanken war, ist ein bis in die Gegenwart nicht aufbereitetes Kapitel der Geschichte des baltischen Staates. Ehemalige jüdische Partisanen und Partisaninnen wurden nach dem Beitritt Litauens 2004 in die Europäische Union als Kriminelle und Landesverräter diffamiert, während litauische Antikommunisten, die oftmals mit den deutschen Besatzern kollaboriert und sich an den Massenmorden beteiligt hatten, als Widerstandskämpfer geehrt wurden. Erstes prominentes Opfer wurde 2006 der ehemalige Partisan und langjährige Chef von Yad Vashem, Yitzhak Arad. Er hatte im Rahmen einer litauischen Untersuchungskommission die Beteiligung litauischer Kollaborateure am Holocaust erforscht und sich vehement gegen eine Gleichsetzung von NS- und Sowjetregime ausgesprochen. Arad wurde als Kriegsverbrecher beschuldigt und aus der Kommission entfernt. Zwei Jahre später ordnete die litauische Staatsanwaltschaft die Vernehmung von Fania Brankovskaja an, die nach der Befreiung durch die Rote Armee in Litauen geblieben war. Nachdem sie 2009 für ihre Versöhnungsarbeit in Deutschland mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden war, erhielt sie im Jahr 2017 (!) das Ritterkreuz des Ordens für Verdienste um Litauen.2

Jiddische Volkslieder sowie Ghetto- und Partisanensongs aus dem Vilna Ghetto gehörten zum Repertoire des jüdischen DP-Orchesters im Nachkriegsdeutschland, dem sich bald Musiker aus anderen osteuropäischen Ländern anschlossen. Sie machten im Wesentlichen die sogenannte »Displaced Music« aus, eine Musik, deren Schöpfer ermordet oder wie einige ihrer Interpreten, der »gerettete Rest«, heimatlos geworden waren. Während es mittlerweile eine umfassendere Aufarbeitung zum Thema »Musik und Holocaust« gibt, ist die Auseinandersetzung mit der »dislocated music« bis heute eher eine musikwissenschaftliche und musikhistorische Randerscheinung geblieben. Keines der jüdischen Orchestermitglieder hatte ein Tagebuch geführt oder die Orchestertourneen und die näheren Umstände einzelner Konzerte dokumentiert. Dieses Buch kann daher nur eine Annäherung sein, der Versuch, anhand von Publikationen, Zeitzeugenberichten, Interviews, einer raren Anzahl von Tonaufnahmen, Notenbeispielen, Programmheften oder Skizzen die Kraft der Musik als Instrument geistigen Widerstands von jüdischen Überlebenden im Nachkriegsdeutschland erkennbarer werden zu lassen.

Die Nachfahren der DP-Musiker und der letzte noch lebende Zeitzeuge des Liberation Concerts vom 27. Mai 1945, Robert L. Hilliard, sowie die Besucherinnen und Besucher der von mir initiierten und konzipierten Wanderausstellung »Liberation Concert. Menschlichkeit. Würde. Hoffnung.« haben immer wieder den Wunsch geäußert, die facettenreichen Aspekte in einem Buch zusammenzufassen. Nach dem Massaker der Hamas-Terroristen vom 7. Oktober 2023, das Jüdinnen und Juden in aller Welt galt, wurde die Bitte noch drängender ausgesprochen. Seit der Befreiung vom Nazijoch waren noch sie so viele Juden ermordet worden, das sicher geglaubte »Nie wieder!« wurde in seinen Grundfesten erschüttert. Der Antisemitismus nimmt seitdem beängstigende Ausmaße an. Sie führen zwangsläufig dazu, auch die bisherige Erinnerungsarbeit auf den Prüfstand zu stellen. Eine der Forderungen lautet, sie müsse über das Affirmative hinausgehen und brauche mehr Empathie und Emotionen. Die Wissens- und Wertevermittlung über das Medium Musik ist eine von vielen möglichen Ansätzen. Es waren Schülerinnen und Schüler der städtischen Sing- und Musikschule Landsberg sowie die Bayerische Philharmonie München, die sich erstmals gemeinsam mit jungen israelischen Musikern dieses beinahe vergessenen Erbes angenommen haben. Sie laden vor allem Jugendliche ein, mit Konzerten, Workshops und Neuinterpretationen das daraus entstandene interreligiöse und interkulturelle Projekt »Liberation Concert« in eine klangvolle, gemeinsame und hoffentlich bessere Zukunft zu führen.

Karla Schönebeck

Juli 1944 – April 1945

Juli 1944 – April 19451 Panik, Pein und Perversionen

Als sich Soldaten der 12. Panzerdivision am frühen Morgen des 27. April 1945 von Augsburg auf Landsberg zubewegten, ahnten sie nicht im Entferntesten, was sich ihnen bald offenbaren sollte. Vor den Toren des vermeintlichen Idylls am Lech war ein Tankwagen kurz vor der Ankunft der Amerikaner in das KZ-Außenlager IV bei Hurlach gefahren. Über die als Unterkünfte dienenden Erdhütten hatte die SS Benzin gegossen und das gesamte Areal angezündet. 360 nicht mehr gehfähige KZ-Häftlinge fielen dieser Aktion zum Opfer, wahrscheinlich verbrannten einige bei lebendigem Leib.3 Dass sich die Lage zuspitzen würde, war seit Tagen spürbar. Jagdbomber hatten einen Fliegeralarm nach dem anderen ausgelöst, und die Nachrichten verdichteten sich, die 7. US-Armee stünde kurz vor der Stadt. Die alliierten Bombenangriffe hatten bisher Augsburg mit seinen MAN-Werken, die Produktionsstätten des Flugzeugherstellers Messerschmitt oder dem rund fünfzig Kilometer entfernt gelegenen München gegolten.

Landsberg und seine Umgebung galten bis zu diesem Zeitpunkt als sprichwörtlich bombensicher. Aus diesem Grund hatte Abwehrchef Admiral Wilhelm Canaris seine Frau Erika im Herbst 1943 vor der zunehmend prekärer werdenden Situation in Berlin nach Riederau an den Ammersee gebracht. Dort lebte sie im Haus des Kaufmanns Hans Sturm, einem engen Vertrauten ihres Mannes, und hoffte auf die Befreier. Für niemanden ansprechbar, vertiefte sie sich stundenlang in ihr Geigenspiel.4 Am 9. April 1945 war ihr Mann, Hitlers schwer durchschaubarer Spion, wegen seiner Beziehungen zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten im Konzentrationslager Flossenbürg von einem SS-Standgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Abgesehen von einigen Notabwürfen in der näheren Umgebung waren dem benachbarten Landsberg, von den Nationalsozialisten zum »Rothenburg am Lech« verklärt, Bombenangriffe erspart geblieben. Was Feuersbrunst und Zerstörung wirklich bedeuteten, wusste die Bevölkerung aus Feldpostnachrichten, Radiosendungen und der ebenfalls gleichgeschalteten lokalen Presse. Während die Bedrohung nunmehr zum Greifen nahe war, verbanden die Häftlinge der um Kaufering und Landsberg errichteten elf Außenlager des Stammlagers Dachau mit den sich über ihnen bewegenden Flugzeugen eine fatal anmutende Hoffnung: »Wenn schon tot, dann von amerikanischen Bomben und nicht in den Gaskammern der Deutschen.5

Wie dem aus dem litauischen Kaunas stammenden Abba Naor ging es vielen der rund 20 000 KZ-Häftlinge zwischen Landsberg, Kaufering und dem Ammersee. Einen Monat zuvor war er 17 Jahre alt geworden, hatte die letzten vier Jahre in Ghettos und Konzentrationslagern verbracht, war dann ins Oberbayerische deportiert worden und schleppte von morgens bis in die Nacht schwere Zementsäcke. Sie wogen mehr als sein eigenes Körpergewicht von kaum fünfzig Kilogramm. Für ihn die Hölle von Kaufering, schlimmer als Ausschwitz und alles, was er und seine Mithäftlinge bisher durchlitten hatten. In gigantischen, unterirdischen Produktionsstätten sollten das als Wunderwaffe geltende Düsenflugzeug, die ME 262, sowie der Nachtjäger DO 335 und das Jagdflugzeug TA 152, gebaut werden. Die Zeiten siegreich gewonnener Schlachten waren für die Deutschen vorbei. Vom Osten rückte die Rote Armee vor, im Westen formierten sich Briten, Franzosen und Amerikaner. Je deutlicher sich abzeichnete, dass ihnen die Kontrolle zu entgleiten drohte, desto stärker waren die Nationalsozialisten von der Vorstellung getrieben, das Blatt noch wenden zu können. Unter den Bedingungen des totalen Krieges sollte der Sieg aus der Luft kommen. Am 1. März 1944 war eigens der Jägerstab in Berlin aus dem Boden gestampft worden, um das Vorhaben frei von bürokratischen Hindernissen und hemmenden Befehlsketten in Thüringen und Bayern umzusetzen. Häftlinge aus baltischen Lagern, aus Ungarn, Polen, Rumänien, Tschechien, Frankreich, den Niederlanden oder Griechenland sollten den immensen Bedarf an Arbeitskräften für die Rüstungsindustrie decken.

Obschon Künstler, Intellektuelle, Geistliche oder Geschäftsleute auf den Todeslisten der Deutschen an oberster Stelle aufgeführt waren, hatte eine, wenn auch überschaubare Anzahl von ihnen Ghettos und Konzentrationslager überlebt. Im Ghetto von Kaunas traten sie als Polizeiorchester auf, da einige Musiker gleichzeitig für die Ghettopolizei tätig waren. Die meisten von ihnen hatten vorher in der Litauischen Staatsoper gespielt, ab Mitte 1942 traten sie als Kovno-Ghetto-Polizei-Orchester auf.6

Im Weingut II mussten Zwangsarbeiter aus ganz Europa ab Juli 1944 für die nationalsozialistische Rüstungsindustrie arbeiten. Militärgeschichtliche Sammlung der Bundeswehr, Erinnerungsort Weingut II.

Zwischen Juli und August 1944 waren von der Sammelstelle Kaunas einige Musiker an der Bahnstation Kaufering angekommen, unter ihnen bekannte Namen wie die von Alexander und Abraham Stupel, Micha Hofmekler, die drei Borstein-Brüder, Isai Rosmarin, die litauische Jazz-Legende Daniel Pomeranz oder die aus Vilnius stammenden Schwestern Henia und Fania Durmashkin sowie Oberkantor Saul Schenker. Eine Handvoll von ihnen sollte den Kern der Konzentrationslager-Kapelle I Dachau-Kaufering bilden. Der Lageralltag war ihnen nur zu vertraut. Dazu gehörten die Appelle, die es bei jedem Wetter zu absolvieren galt, morgens vor dem Antritt zur Arbeit und abends nach der Rückkehr. Oft zogen sie sich stundenlang hin. Begleitet wurde diese Tortur von schmetternden, deutschen Märschen, zu denen sich die Häftlinge im Gleichschritt zu bewegen hatten.

Am 29. Juli 1944 waren die Schwestern Henia und Fania Durmashkin, registriert unter den Häftlingsnummern 84150 und 84055, in das Lager I geschafft worden.7 Die am Konservatorium von Vilnius ausgebildete Sängerin Henia Durmashkin musste für die berüchtigte Baufirma Moll arbeiten, zudem hatte sie die Appelle mit ihrer Stimme zu begleiten. An den Wochenenden standen für die umliegenden Lager Konzerte auf dem Programm. Die Musiker mussten sich zu ihnen bei Hitze ebenso wie bei Eiseskälte zu Fuß schleppen. Später behaupteten die Verantwortlichen, diese Darbietungen hätten lediglich dem Vergnügen der Inhaftierten gedient. Henia Durmashkin erinnerte sich dagegen noch Jahrzehnte später daran, dass die Kapelle K.L.I Dachau-Kaufering auf Betreiben des SS-Hauptscharführers Georg Deffner auch für ausgesuchte Landsberger und deren Frauen Musik spielen und sie Serenaden von Franz Schubert vortragen musste, »Ständchen für die Nazis« nannte sie es. Die Demütigung, sich vor Menschen dieses Schlags produzieren zu müssen, vor einem Publikum, das sich daran ergötzte, von Juden in einem Konzentrationslager unterhalten zu werden, wurde nur noch von der Angst übertroffen, an Hunger oder Kälte zu sterben. Deffner, Jahrgang 1910, ein Mann ohne Ausbildung, aber ein Veteran des KZ-Systems, hatte erst am 6. Februar 1945 die Leitung des Lagers übernommen.

Ihre Schwester Fania, ebenfalls am Konservatorium von Vilnius ausgebildete Pianistin, wurde dem für alle elf Außenlager zuständigen Arzt Max Blancke als Haushälterin zugewiesen. Ihr gegenüber hatte er einige Andeutungen gemacht, vage, nebulös, lediglich, dass »irgendetwas Schlimmes mit den Juden passieren würde.« Bis zu einem Besuch in Landsberg 2018 war ihre Tochter Sonia P. Beker davon ausgegangen, dass Blancke ein sympathischer, aufmerksamer und höchst zuvorkommender Mensch gewesen sei. Als solchen hatte ihn ihre Mutter zeitlebens geschildert. Im Gedächtnis haften blieb Fania Durmashkin vor allem, dass er ihre Akkuratesse gelobt hatte. Er fand es wohl schmeichelhaft, dass eine gebildete, jüdische Musikerin ihm und seiner Frau den Haushalt besorgte. Verborgen blieb ihr, dass Blancke Angst und Schrecken zu verbreiten verstand, Selektionen persönlich vornahm und Häftlinge wieder nach Auschwitz-Birkenau in den sicheren Tod schickte. Es war möglicherweise derselbe Dr. Max Blancke, der den Befehl für das todbringende Feuer im Lager IV bei Hurlach gegeben hatte, das als Krankenlager ausgewiesen, aber in Wirklichkeit ein Sterbelager war. Im ersten der sogenannten Dachauer Prozesse (sie begannen bereits am 15. November 1945 noch vor dem Nürnberger Hauptkriegs-Verbrecher Prozess) hatte der verantwortliche Lagerführer Johann Baptist Eichelsdörfer den Mediziner beschuldigt, den Feuer-Befehl gegeben zu haben.

Mit seiner Frau hatte sich Blancke kurz vor dem Anrücken der Amerikaner das Leben genommen, seine vierjährige Tochter Hanne-Dore vorher aber noch in die Obhut Dritter gegeben. Nur 14 KZ-Häftlinge des Lagers IV konnten sich in den Keller und die Latrinen des Küchengebäudes retten. Die meisten der 3000 Insassen, von Typhus, Tuberkulose, Hunger, Kälte, Schwäche gezeichnet und von Läusen übersät, hatte man ein paar Tage zuvor nach Dachau mit Zügen oder auf den, wie ihn die Nationalsozialisten bezeichneten, Evakuierungsmarsch geschickt. Mit der Räumung weiterer Außenlager ging er später als Teil des Dachauer Todesmarsches in die Geschichte ein.

In der Stadt, in der Adolf Hitler als privilegierter Häftling in sogenannter Festungshaft 1924 das Hetz- und Hasswerk Mein Kampf verfasst und mit ihm die Verfolgung und Vernichtung der Juden angekündigt hatte, schloss sich der Kreis zwischen Theorie und Verwirklichung. Beginn und Finale der Endlösung als Ergebnis eines Gebräus aus Rassenideologie und Euthanasie, Neidgefühl und Antisemitismus, Größen- und Verfolgungswahn, angelegt als arbeitsteiliges Staatsverbrechen mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für perverse Obsessionen einzelner. »Als dem Regime die Macht sichtlich zu entgleiten begann«, stellt der britische Historiker Ian Kershaw fest, »war das Leben der Häftlinge in den Konzentrationslagern oder staatlichen Haftanstalten den Launen ihrer Aufseher oder Gefängniswärter völlig unterworfen«.8 Zu ihnen gehörte Wilhelm Tempel. Hinreichende Erfahrungen hatte der SS-Mann bereits unter anderem in Auschwitz gesammelt, bevor er im Juli 1944 nach Landsberg versetzt wurde. Völlig enthemmt knüppelte der fünffache Familienvater Tempel auf wehrlose Menschen ein oder schoss sie gleich nieder. Für die letzte seiner Exekutionen nahm er sich einige Stunden Zeit. Als Rapportführer war er maßgeblich für die Räumung des als Sammelstelle für den Todesmarsch und die Dachauer Transporte umfunktionierten Lagers I verantwortlich.9

Derweil lebte Hitler im fernen Berlin in seiner eigenen Unterwelt. Minister wie Hermann Göring waren in Ungnade gefallen, andere wähnten sich bereits als seine Nachfolger oder glaubten wie Heinrich Himmler, die Weichen für die Zeit nach Hitler stellen zu können. Der hatte kaum eine Gelegenheit ausgelassen, dem deutschen Volk in der Endphase zu bescheinigen, dass es nichts anderes als den eigenen Untergang verdient habe. Über den aber machten sich die meisten ohnehin schon längst keine Illusionen mehr. Die drängendste Frage war die nach der weiteren Zukunft. Sie wurde umso beherrschender, je weiter die Alliierten von Westen aufrückten und die Sowjettruppen von Osten unaufhaltsam die Reichshauptstadt in Angriff nahmen.