7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Im nächtlichen ärztlichen Bereitschaftsdienst ergeben sich viele menschliche Begegnungen, die aus der Alltäglichkeit und Normalität stark herausragen. Sowohl in medizinischer als auch psychologischer Hinsicht werden diese Notfallbesuche in allgemeinverständlicher Sprache und dennoch in ihrer fachlichen Besonderheit beschrieben und in Form einer neuen psychoanalytischen Psychosomatik kommentiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

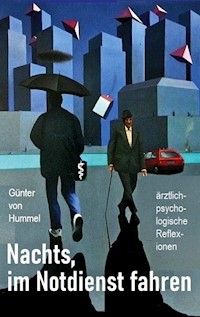

Das Bild der Malerin T. Heydecker (semantik-art.com) auf der Umschlagseite zeigt den eiligen Notarzt, der nur die inneren Räume seiner Patienten im Kopf hat und so nicht die Kuriosität der äußeren Räume wahrnimmt. Doch auch die Ineinanderverschiebungen verschiedener Figuren, von Licht und Schatten und von unterschiedlichen Farben spiegeln etwas davon wieder, was im Text als Ineinanderverschachtelungen der menschlichen Seele und des menschlichen Körpers zum Ausdruck kommt.

Inhaltsverzeichnis

Der gute Regen

Die gute Theorie

Die gute Praxis

Anhang

1. Der gute Regen

Ich fahre im ärztlichen Notdienst immer mit dem Taxi. Das ist von der kassenärztlichen Vereinigung so geregelt. Meist fahre ich nachts, zweimal die Woche. Heute regnet es, ich nehme einen Schirm mit. Auch wenn ich dann nicht mehr zwei Taschen mit mir tragen kann, eine für das Allgemeinärztliche, die andere für besondere Notfälle (Sauerstoffflasche, Pulsoximeter, EKG), denn dann passt kein Schirm mehr in die Hände. Eigentlich ist der Regen gemütlich, er lässt das hektische Leben etwas zur Ruhe kommen, der Taxler fährt nicht so schnell und die Leute erwarten auch nicht, dass man sofort da ist.

Die Anweisungen für die Besuche kommen per Funk, A, 3 heißt dringend jemand mit Bauchbeschwerden. Es geht an alten modrigen Häusern vorbei, schließlich eines mit einer schäbigen Fassade, aber es stehen schöne großblättrige Platanenbäume in dem schlicht gepflasterten Innenhof, die Eingangstüre offen, eine knarrende Holztreppe in den 3. Stock. Ein Mann macht auf, ich sage: „Notarzt“. Zurück ein Ja, und nur eine Handbewegung: „Sie liegt da hinten.“ Wer, sie? Dahinten!? Als sei „sie“ etwas Unwichtiges, als sei „sie“ dahinten hin geworfen worden. Hinter ihm zurückgeblieben, weg? Der Mann verschwindet in seinem Zimmer.

‚Dahinten‘, auf einer Matratze am Boden in eine dicke Decke gehüllt liegt eine Frau, etwas bleich, verwuschelt, vielleicht etwas fiebrig. Ich frage wo es weh tut und wie und seit wann und ob schon was eingenommen wurde, und sehe „sie“ mir an. Sie zieht das Hemd hoch, ich drücke auf den Bauch, erst vorsichtig, ganz behutsam, viel junge Haut über die ich streiche, aber ich tue es wie ein Bildhauer, der mit seiner Hand über die Wölbungen seiner Skulpturen fährt. Wenn der Alabaster noch weich ist, drückt man etwas hinein, stärker, fester, um ihn zu formen. Ja, es könnte eine Blinddarmreizung sein, sage ich, nachdem ich die Bildhauerhand wieder zurückgezogen habe. Aber der Schmerz ist nicht überstark, und es gibt auch keine Abwehrspannung, also keine durch bereits sich entwickelnde Entzündung verursachte Verhärtung der Bauchmuskulatur. Man kann bis morgen warten, beruhige ich die Frau zu dem etwas unruhig flackernden Glühlampenlicht in der Kammer. Auch jetzt stützt der Regen durch sein monotones Klopfen an den Fenstern meine Beschwichtigungen. Dop, dop, dop, dumpf, dösig, dämpfend. Ich verordne etwas, schreibe ein paar Papiere, stehe auf und verabreiche zum Abschied ein leicht empathischstes Lächeln, das wohlwollende, das von Bauch zu Bauch kommt – in diesem Fall: sozusagen wortwörtlich.

Wieder draußen im guten Regen. Er strömt, rieselt, er schadet nicht. Ja, man muss etwas geben, man muss als Arzt jedem Menschen etwas geben, sei´s auch nur eine Kleinigkeit. Wenn ich schon keine sichere Diagnose stellen kann, und das ist sehr oft der Fall, weil man nur für einen kurzen Besuch Zeit hat, dann ist wenigstens eine kleine zusätzliche Bemerkung zum Traurigen der Krankheit, zum Unbesonderen des Alltags oder zum Beispiel zu dem „die da hinten“ fällig. „Das sagt er immer“, hat sie erwidert. Er, der „er da“. Na, „er ist halt nicht wie eine Mutter“, sage ich und habe so noch schnell eine psychoanalytische Deutung verpasst. Aber auch die Mütter sind nicht mehr so wie früher – was ich allerdings nur denke und nicht dazu sage. Vielmehr verabschiede ich mich und schreibe ein Rezept aus. Aber das Medikament, das ich verschreibe, hat nichts mit dem wirklichen Geben zu tun, von dem ich gerade sprach. Es ist nur ein äußeres Korrelat.

Viel lieber wäre es mir, ich hätte die gesamte Situation verbessern können, die trübe Stimmung, das Mysterium der Krankheit, in dem Körper und Seele verbunden sind. Doch das sind meine überhöhten und unrealistischen Ansprüche. Größenphantasien. Natürlich weiß ich, dass man nicht wirklich heilen kann, aber ein paar zutreffende, enthüllende Worte, die das Potential zur Veränderung haben, könnte es doch geben. Der Psychoanalytiker J. Lacan meinte, dass die Sprache nicht der Kommunikation diene, sondern der Enthüllung. Er war ganz entsetzt über den berühmten Sprachwissenschaftler N. Chomsky, als dieser ihm gegenüber erklärte, die Sprache sei für ihn ein Organ, ein menschliches Werkzeug,1 das die Menschen erfunden haben.

Lacan war genau der gegenteiligen Auffassung: „Der Mensch spricht, aber er tut dies, weil die „symbolische Ordnung“, die Sprechordnung, ihn zum Menschen gemacht hat“!2 Schade, dass ich mit dieser enthüllenden Ordnung nicht heilen kann. So sitze ich wieder im Taxi und schicke dem ganzen noch einige Gedanken hinterher. . . Wenn es jetzt doch der Blinddarm ist . .? Wir haben noch einige Fälle offen. . . Habe ich jetzt nicht zu lange gebraucht, habe rumgeredet, gedacht, ich könnte das Befinden der Kranken aufhellen? Habe ich gedacht, der Arzt ist eine Respektperson und dass das Wirkung macht? Eitelkeiten also statt absoluter Sachlichkeit? Doch, das Geben ist wichtig, aber es sollte ein unsichtbares Geben sein.

Wie gut, dass der Regen meine Gedanken etwas verwischt. Eine Blinddarmentzündung kann sich schnell entwickeln, aber hier bin ich mir sicher, dass wenigstens die nächsten zwölf Stunden nichts passieren wird. Falls es morgen nicht besser ist, so habe ich zur Patientin noch ergänzend gesagt, sollte sie in die Ambulanz einer Klinik gehen und sich dort die Leukozyten (weiße Blutzellen) bestimmen lassen. Diese zeigen an, ob eine schlimmere Entzündung vorliegt. Leider muss man sich nach allen Seiten hin absichern. Unglücklicherweise muss man nicht nur an den Kranken und sein Leid denken, sondern auch an die Justiz.

Ich habe ein absolut sicheres Gefühl, dass die Patientin im Moment keine Blinddarmentzündung hat. Ja, ich bin mir sogar sicher, dass sie an etwas Psychosomatischem leidet. Die Beziehung zu ihrem Mann oder Freund schien ja am Tiefpunkt zu sein. Die ganze Wohnung strahlte so etwas Tristes, Achtloses, leicht Chaotisches aus. Die Kleidung freudlos, das Licht fahl. Aber wenn es der Fall X ist, der Fall unter hunderttausend, der dann doch morgen eine akute Appendizitis zeigt, wird es heißen: warum hat der Notarzt Sie nicht eingewiesen, warum hat er nichts unternommen? Die Juristen fahren im Notdienst immer mit, schade.

Die Tropfen prasseln an die Autoscheiben, der Taxifahrer stiert wieder in die Nacht hinaus und so muss man im Moment nicht wie sonst reden: „Wie geht das Geschäft? Die Politik tut wieder mal nichts für den privaten Personentransport? Wo doch der Benzinpreis so gestiegen ist?“ Der nächste Fall befindet sich in einem Hochhaus, es gibt Lift, oben im großen Flur zehn Türen, die achte ist es schließlich. Diesmal ist es umgekehrt, die Frau macht auf und zieht mich schnell ins Schlafzimmer, wo ihr übergewichtiger Mann schwitzend und schwer atmend im Bett sitzt. Ja, Herzbeschwerden. Er bekommt schlecht Luft schon seit gestern. Ja, hohen Blutdruck hat er auch, ich bekomme zwei Schubladen mit Medikamenten zu sehen, diese nimmt er und diese und die und die.

Ich höre ihn ab, messe den Blutdruck und diesmal ist auch das EKG gut zu brauchen. Doch, er hat einen pektanginösen Anfall, eine Verengung seiner Herzkranzgefäße, er ist infarktgefährdet. Der typische Risikopatient: hoher Blutdruck, Übergewicht, hohe Cholesterinwerte, Stress. Noch während ich ihm zwei Sprühstöße von einem Nitrospray verabreiche, klingelt das Telefon. „Es ist Peru, der Soundso aus Peru“ kirrt die Frau. „Hallo, Peru, hallo“, reißt der Patient ihr den Hörer aus der Hand. Er verkauft irgendetwas gegen ein paar Container Decken oder Felle. Und später kommt noch ein Anruf, es klingt alles ziemlich banal, nicht gerade nach den wirklich großen Geschäften, aber mein Patient fühlt sich ganz oben im Auslandshandel, im Import-Export-Vertrieb, im merkantilen Überich.

Vielleicht ist gar nicht sein Herz in Gefahr sondern eher seine seelisch-körperliche Ökonomie. Er übernimmt und überschätzt sich. Er ist Bulgare. Da kommen die Ringer her. Er ringt mich sich und der Welt. Nach der Nitrogabe wird sein Zustand besser und ich kann auch ihn wieder auf den nächsten Tag vertrösten. Das EKG ist in Ordnung und wer schon auf einen einmaligen Stoß des Nitrosprays anspricht, hat mit ziemlicher Sicherheit keinen Infarkt. Er soll sich beim Kardiologen melden, dringend, aber heute Nacht ist erst mal Ruhe. Auch hier erkläre ich ihm, was er im Notfall zu tun hat: nochmals Nitro sprühen, aber dann gleich in die Klinik fahren. Viel Krimskrams ist aufgetürmt in dieser Wohnung, viele Teppiche und Decken, Brokat und andere Fülle, pralles, dickes Zeug. Vasen, Uhren, Karaffen, Samowar und Flaschen mit Hochprozentigem. Alles übertrieben eben. Diesmal ist mein Abschiedslächeln routinierter, die Zettel sind ausgeschrieben, meine Geräte alle wieder eingesteckt.

So jemanden wie diesen Patienten müsste man total umschulen, umerziehen. Zu Sport, vegetarischem Essen, leichter Prosa-Literatur – alles so Verrücktes, denke ich mir beim Weiterfahren. Nein, unmöglich ihn auf diese Weise zu ändern. Er wird eines Tages an dieser Überfülle ersticken. Vegetarier zu sein würde er so verächtlich finden wie ein Banker einen Utensilien-Krämer oder einen Taubenzüchter. Gar nicht zu sagen wäre es. Für was also mache ich diese Besuche? Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Katheder gehörten ihm reingeschoben, venös ins rechte, arteriell ins linke Herz – nein, auch das ist nur mein Frust, so zu denken. Die modernen Maschinen sind wohl machtlos gegen einen Geldmacher, einen Kapitalfreak, Decken-, Fell- und wahrscheinlich auch Waffenhändler. Die Waffenhändler sind die schlimmsten. Aber die Frau glaubt an ihn, mönchisch. So werden sie weiterleben. Trotzdem fühle ich mit ihnen. Ich wünsche ihnen einfach ein gesünderes Leben. Diesmal war es leichter mit dem Geben. Ich habe seine Beschwerden sofort lindern und zudem auch wieder eine ruhige Nacht versprechen können.

Der Leser wird schon bemerkt haben, wohin meine Reflexionen zielen: auf die Psychosomatik. Darauf, wie und wo Körper und Psyche zusammenhängen, Soma und Seele, Knochen und Gedanke. Das gerötete Gesicht sehen, die aufgeregte Ehefrau, den Tand und das Telefon und schon glaubt man alles zu wissen: der typische Herzpatient. Aber in Wirklichkeit gibt es natürlich keine Infarktpersönlichkeit, man hat das wissenschaftlich erwiesen. Selbst die Differenzierung in Herz-, Stress- und Risiko-Typen (der hektische, dynamische Typ A und der gehemmte, ruhigere Typ B) sind keine Hilfe.3 Und ich selbst bin nur ein kleiner medizinischer Praktiker, der Fallstudien macht und glaubt, dadurch ein neues Konzept gefunden zu haben. S. Freud konzipierte bekanntlich zwei Urkräfte, Urtriebe: den Eros-Lebenstrieb und den sogenannten Todestrieb (Thanatos). Ich glaube zwar, dass man dieses Konzept etwas umformulieren muss, denn inzwischen sind sich fast alle Psychoanalytiker einig, dass der Todestrieb (also ein aktiver Trieb) ein Widerspruch in sich ist. Aber für meine Notdienstfälle wird sich Freuds Theorie als ganz brauchbar erweisen. Was mein etwas geändertes Konzept betrifft, komme ich noch darauf zurück.

Auf jeden Fall hat gerade der Bereitschaftsdienst in der Nacht etwas Besonderes an sich. Man sieht die Dinge schärfer, zugespitzter. Der Patient, der besorgt zu so später Zeit auf den Arzt wartet und der Arzt, der mit seinem Fahrer in den dunklen Straßenschluchten nach der Adresse sucht, zu der er gerufen ist, sind wie durch einen geheimen Pakt verbunden. Es ist der Pakt der einsamen nächtlichen Tiefe, der Pakt eines verschworenen Treffens, einer von der übrigen im sanften Schlummer liegenden Welt getrennten, isolierten, Begegnung. Ein Telefonanruf, der an den Funk im Taxi weitergeleitet worden ist, ein Rückruf, wenn die Adresse, der Name an der Klingel nicht stimmt, wieder eine Bestätigung durch den Funk – wie durch Geisterhand ausgetauschte Botschaften also, wie durch Detektivarbeit gefundenen Hintereingänge und endlich der wie in einem Niemandsland stattfindende direkte Kontakt: „Sind Sie der Notarzt“? „Ja, was fehlt? Um was geht es? Sind Sie der Kranke?“

Wir fahren bis zwei Uhr dreißig, das sind vierzehn Besuche seit acht Uhr abends. Leider hat der Regen aufgehört, er war so vertraulich, so zärtlich, so wohltuend. Und jetzt ist es auch so still, die Straßen noch leerer, die Nachtluft besser: die Nachtluftgedanken, die Dunkelruhe, sanft, schwerelos und erbaulich, sind die besten. Um vier Uhr morgens gibt es jedoch nochmals zwei Besuche. Bei einem heißt es A, 6, dringend, psychische Erkrankung. Der Nachbar hat den Notdienst gerufen. Er will, dass man den Mann, der im Schlafmantel zitternd und rauchend in der Türe steht, in die Psychiatrie einweist. Es ist gut, dass er raucht, denn ansonsten hätte ich ihm eine Zigarette anbieten (die ich auch immer dabei habe) und vielleicht sogar noch mitrauchen müssen. Beim psychiatrischen Fall ist die Zigarette das Stethoskop und die halbe Medikation zugleich. Den gleichen Fetisch in der Hand halten heißt nämlich, die gleiche Gesinnung, die gleiche Religion haben. Dadurch erleichtert sich vieles. Ich sage, dass wir uns setzen sollten und den Nachbarn brauchen wir vorerst nicht. Wir fetischisieren uns aus.

Es sei doch gar nichts los, betont der Patient. Er könne nur nicht schlafen und baue dann an seinen Modellen. Sperrholzmodelle, die er sägt, hämmert und klebt. Überall liegt Holzzeug herum. Volle Aschenbecher und Alkohol. Psychopharmaka. Tranquilizer. Die Freundin hat ihn verlassen. Die Arbeit ist er los. Ja, soll man da nicht durchdrehen? Doch der Nachbar hat noch geflüstert, dass der Mann ständig laut schreit und im Treppenhaus die Wände anmalt. Er war schon einmal in der Nervenklinik. Der Patient redet sich jetzt um Kopf und Kragen, sagt: dies stimme nicht und dies schon aber doch nicht so ganz und nicht und doch anders. Entweder sind alle verrückt oder niemand. Das Wort verrückt darf man hier natürlich nicht aussprechen. Überforderung, Schieflage, Verquerung, -quirlung, -krümmung sind die richtigen Vokabeln. Die Welt ist verquer, daran liegt es. Ich schlage ihm einen Kompromiss vor: ich hätte eine Tablette da, die würde ihm helfen, wenn auch nicht richtig, so doch vorübergehend, die Polizisten wären heutzutage selbst so irrational, dass sie einen immer gleich mitnehmen, gleich immer Psychiatrie, Psychiatrie schreien, als ob das die einzige Hilfe wäre. Ich würde dem Nachbarn schon ausreden, dass er die Polizei hole. Was er denn da für Bücher hätte, und er fragt mich zurück: ob ich noch nie Camus, Marcuse oder Sloterdijk gelesen hätte, Existenzialphilosophie, oder auch Nikolaus von Kues, den Konjekturaldenker, klar und einfach und modern?

Doch, er weiß was, er hat sogar Wittgenstein und Bloch gelesen. Er weiß, dass Wittgenstein die absolute, die präzise, die hundertprozentige Sprache gesucht und gewollt habe. Die Sprache, wo jeder genau das sagt, was er meint und der andere genau das versteht, was er sagt. Wo die Meinung zur Wahrheit wird und das Sprechen zum universalen Austausch, so wie Sex, weil vollkommen ausgetauscht, aus-in-um- und in-hinein-getauscht. Doch, er hat auch Baudrillard gelesen: „Der unmögliche Tausch“. Aber es gibt den „Ein-Tausch“, meinte er, das Eine, indem sich eben alles tauschen lässt, weil durch präzise Zeichen vermittelt! Semiotik! Semantik! Signifikanten-Tausch, sagte er!

Er schluckt die Tablette, wir haben eine dreiviertel Stunde geredet und wieder ist vorerst die Nacht gerettet, die sowieso schon Tag ist. Es wird hell und regnet wieder. Das wird wieder ein gemütlicher Tag, sage ich noch zu ihm, der Regen beruhigt uns, der Regen, der hier auf die Dächer pocht, der in Rom die Piazza Navona freispült und im Mekong die Hausboote in seine Schleier taucht. Ich kann solche Vergleiche benutzen, denn wir sind heutzutage globalisiert. Auch im Fühlen und Denken. Es ist immer der gleiche besänftigende Regen, hier oder woanders. In der Fatalistik des Monsuns, in Form kurzer Panik-Schauer hier bei uns oder eines melancholischen Dauernieselns irgendwo anders. Ich sage zum Patienten und zum Nachbarn, sie sollten sich umeinander kümmern, und dass ich veranlassen würde, dass sie morgen jemand vom sozialpsychiatrischen Dienst besuchen würde. Die würden die Einschaltung der Polizei und der Nervenkliniken verhindern.

Ich habe einige Tage später nachgefragt. Der Patient ist dann doch noch in die Nervenklinik gekommen, nachdem er wieder „randalierte“ und nachts laut gewesen wäre. Man bräuchte sehr viel Zeit für diese Menschen. Redezeit. Vertiefungszeit. Signifikantenzeit. Man muss sich – das ist jetzt nur eine Methode, die ich hervorhebe – mit irgendetwas von ihnen identifizieren, um dann von da aus die Dinge ansprechen und in erweiterter und vertiefter Weise bereden zu können. Zum Beispiel konnte man sich eben mit der Literatur, die er in seinem Zimmer stehen hatte, anfreunden, ja sich einverstanden, identisch erklären, und dann von da aus Gespräche bis zu den alltäglichen Dingen zu führen. Der Psychiater G. Benedetti hat diese Vorstellungen ausgearbeitet und in seiner Klinik umgesetzt.4 Aber im Notdienst ist von dem allen selbstverständlich nur ein Abklatsch dieser so gut und kühn ausgetüftelten Theorien zu verwirklichen. Trotzdem versuche ich immer wieder, den kurzen Notdienstbesuch zu einer Initiation in die Komplexität von Körper und Seele zu machen. Auch von Sex und Tod, wenn es irgendwie geht.

Denn langsam wird sichtbar werden, warum ich Eros und Thanatos, S. Freuds Primärtriebe, Grundprinzipien, auch zur Basis meiner Erfahrungen mache. Psychosomatik ist eben ohne den Bezug zum Tod, zum Sterben des Körpers, nicht denkbar. Aber der Körper als solcher wiederum, als strukturelles Ganzes, als Zeichen eines Subjekts, das ist Leben, Eros. In Änderung zu Freud gehe ich davon aus, dass Eros-Leben und Thanatos-Tod nur unbewusste Spiegelungen sind. Sie spiegeln sich gegenseitig, und die „Seele“, das eigentlich Unbewusste ist etwas anderes. Es ist etwas, das „Spricht“, das in uns „Verlautet“, das „Tönt“, das eine Syntax und eine Grammatik hat. Das Metaphern produziert und das alle diese Spiegelungen metaphorisiert und vernehmen lässt. Aber sehen wir weiter.

Mein letzter Besuch galt noch einer jungen Frau, die von schrecklichen Kopfschmerzen geplagt war und die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. War es eine Migräne oder eine atypische Neuralgie? In so einem Fall kann man meist nur symptomatisch behandeln, also ein Schmerzmittel geben, eine Spritze Novaminsulfon. Ihre Wohnung war so ein bisschen spirituell-esoterisch eingerichtet. Kleine Kerzen überall, Deckchen auf denen eine Schale mit Öl oder Wasser stand, Mineralien in einem Kreis geordnet, Papierblumen, Sterne, Gold und etwas Flitter. Und eine Heiligenfigur sowie Bilder und Bücher von und über die Heilige Theresa von Avila. Ach, das war sie, das wollte meine Patientin sein! So eine Heilige wie die von Avila. Zart waren sie – meine reale Patientin und die Heilige Theresa auf dem Bild – filigran fast, etwas ausgezehrt von Gebets- und Meditationsübungen. Diese Sehnsucht nach Identität mit einer Heiligen, die Verzauberung und doch Entrückung / Erdrückung in den konvulsivischen Ekstasen bedeuteten die Kopfschmerzen meiner Patientin, und es waren die gleichen, die auch die Theresa von Avila beschrieben hat. Fürchterliche Qualen hatte jene durchzustehen gehabt, weil sie lange Zeit nicht wusste, ob ihre „Schauungen“ vom Teufel oder von Gott kamen.

Nach einer enttäuschten Liebesbeziehung war die Heilige Theresa damals in schwere Krankheit verfallen und war später von erotischen Verzückungen – ein jünglingshafter Engel stieß ihr ständig eine Lanze ins Herz und zog diese wieder zurück, um von neuen zuzustechen – und peinigenden Schmerzen hin- und hergerissen. Schließlich – so die historische Theresa – habe sie die Trinität „gesehen“, hatte sie eine Vision der Dreieinigkeit, des Höchsten, der Vollendung gehabt. Und danach sehnte sich auch meine kleine Patientin, ja, sie hielt sich wohl schon selbst für so weit. Denn es lag auch ein Bericht aus einer Nervenklinik am Tisch, den sie mir dann zu lesen erlaubte. Man hatte eine „histrionische Persönlichkeitsstruktur“5 diagnostiziert mit Neigung zu epileptischen Anfällen und Anklängen an überwertige religiöse Ideen. Was da drin steht, dürfe man alles nicht so ernst nehmen, versicherte mir die junge Frau, nein, Medikamente wolle sie keine nehmen.

Aber es sei immer wieder einmal zu Anfällen gekommen, eine Freundin habe sie gefunden, wie sie ganz verkrampft war. „Aber es waren spirit . . .“, sie sprach es nicht aus, dass es wohl göttliche Heimsuchungen gewesen sein sollten. Sie wollte nicht wahrhaben, dass sie nur eine überzarte Neurotikerin, eine schwache Kranke war, verliebt in die mittelalterliche Historie mit ihren phantastischen Himmeln und Höllen, mit ihrer reinen, wenn auch selbstquälerischen Erotik. Sie tat mir so leid. Sie war ja durchaus eine wahre Seele, eine Inbrünstige.

„Muss man sich nicht heute eine moderne Vision suchen“, fragte ich sie? „Eine psychologische, analytische, psychokathartische, irgend so etwas, was es doch heute überall gibt“? Mein Gott, wie weit liegen die Dinge auseinander! Eine Spritze Novaminsulvon gegen das ganze Universum göttlicher Objekte! Man wird ihr wieder Antiepileptika geben, wenn die Anfälle häufiger werden. Man wird ihr die Theresa von Avila ausreden. Für solche Menschen ist die westliche Industrie-, Handels- und Wissenschaftswelt nicht geschaffen. Aber auch eine Psychoanalyse könnte ihr möglicherweise nicht helfen. Was hätte sie davon, wenn man ihr – und so evtl. auch der historischen Heiligen – die verdrängten infantilerotischen Impulse offen gelegt und zerpflückt hätte? Sie würde nur zur Märtyrerin, die neue Prüfungen zu bestehen hätte, neue Leiden, wenn es überhaupt noch dazu käme und sie nicht in einem Heim verschwände. Das Wort erotisch würde sie vielleicht gar nicht verstehen. Sie sucht ja die reinen Liebesekstasen, die romantischen Verzückungen, die himmlischen Liebkosungen. Sie tat mir leid und ich musste es dabei belassen. Sie war so einsam, aber ich konnte doch nicht der Jüngling mit der Lanze sein – obwohl ich, als ich ihr die intravenöse Spritze gab, heftigst an diesen Vorgang dachte und die martialischlibidinöse Ähnlichkeit bemerkte (allerdings war ich für einen Jüngling zu alt). Sie seufzte auch etwas emotional betont, als ich die Spritze wieder zurückzog und ein Tropfen Blut aus der Vene trat. Eine phallische Lanze, die spirituell verbrämt ist und eine ebensolche Spritze, die naturwissenschaftlich daherkommt!

Eben, hier sieht man es ganz deutlich: Eros und Thanatos ganz nahe beieinander. Ich habe das oft erlebt, diese erregte Ruhe, dieses cool gehaltene Beben, wenn man z. B. jemanden mit einem Herzrasen eine Spritze Verapamilgibt.6 Dass hinter dem Herzrasen, hinter der tachycarden Aufwühlung, oft eine solche unbewusster Gefühle, verdrängter erotisierter Vorstellungen oder aggressiv erregter Erinnerungen steckt, ist wahrscheinlich nicht schwer nachzuvollziehen. Und als Arzt ist man dabei eben auch nicht nur cool und sicher, sondern angespannt, lauernd, in leichter emotionaler Besorgtheit. Schließlich kann, selbst wenn der Puls durch die Injektion heruntergeht, auch der Blutdruck abfallen. Das vom Herzvorhof ausgehende Herzrasen könnte in andere Rhythmusstörungen übergehen, der Patient könnte sich schlechter fühlen oder gar kollabieren. Erregungen auf beiden Seiten also, auf der des Arztes wie des Patienten, Anspannungen, die in die tiefsten Zonen des Körperlichen hineinreichen. Nicht gerade Lust, aber doch Beben, sinnlich Unbewusstes eben, das ganz nahe dem Hinfälligen, Ohnmächtigen, Todesähnlichem steht. Erotisches, das krank ist. Manchmal sogar todkrank.

Der alte Hausarzt und die moderne Medizin.

Der ärztliche Notdienst, den ich ausübe, hat nichts mit den großen roten Notarztwagen zu tun, die in ihrem Inneren eine kleine Klinik beherbergen, Behandlungstisch, Infusionsständer, Schock-Geräte, Ultraschall und diverse Elektronik. Ich fahre wie beschrieben mit einer Tasche voller Spritzen und Medikamenten, einem Blutdruckgerät samt Stethoskop, Ohrenspiegel, Urinteststreifen und nur für den Notfall extra den Sauerstoff und das EKG. Dem Ganzen haftet noch etwas von der nostalgischen Hausarztmedizin an, die Jahrhunderte lang das ärztliche Treiben beherrscht hat und der alltägliche Standard war. Immerhin haben wir heute wenigstens im Kopf mehr und mehr Wissen und sind so nicht mehr vergleichbar mit den gutmütigen, stets voll aufopferungsfähigen, bürgerlichen Landärzten von anno dazumal.

Ich erinnere mich noch an Bücher wie das des Arztes und Schriftstellers Carl. L. Schleich „Besonnte Vergangenheit“ und den darin enthaltenen Schilderungen aus den Jahren 1860 bis 1920. Alles steckte noch voll von Idealismus, geschult im edlen Denken der alten Griechen (zu Schleichs Zeiten konnten viele wirklich noch perfekt Latein und Griechisch) und dem ethischen Diskurs der adliger Staatsgründer. Noch waren die alten Lehrer in der Pathologie wie Virchow und Cohnheim aristokratische, berühmte Vorbilder, hochangesehene wissenschaftliche Ärzte, verehrte Ur-Väter, professorale Götter. Gerade der Pathologiesaal war mit seinen hohen Gewölben noch ein Sanktuarium, ein medizinisch-universitärer Sakralbau, eine Forschungskathedrale, wo man ergriffen durch bedächtiges Studium und Sezieren wusste, wie das Geheimnis des Lebens aus dem toten Körper zu enthüllen war.7 Man holte die Enigmatik der Lüste aus dem zerfallenden Fleisch – um es pathetisch zu sagen. Aber man fand immer wieder nur neue Rätsel.

Oder – um meine Erinnerung an Bücher nochmals aufzugreifen – das Buch von Fernando Namora „Landarzt in Portugal“, in dem es nicht nur um die täglichen praktischen Handgriffe des Heilers geht, sondern um den ärztlichen Philosophen, Gesellschaftskritiker, ja Priester-Arzt! Namora schien ein Universal-Versteher, ein Liebender, ein Dichter zu sein, der das einfache Volk und speziell die Bauern kannte und schätzte. Ein Arzt, dessen Gesicht selbst so durchfurcht war wie die chthonische, lehmfarbene Erdscholle, die seine Patienten beackerten. Ein Heiler, der mit ihnen lebte, litt und mitstarb, wenn es zu Ende war. Doch solche Empathie ist vorbei, das gibt es nicht mehr und wird es nie mehr geben. Das ist nostalgische Superromantik. Denn wenn man genau hinschaut, dann weiß man, dass diese guten alten Ärzte zwangsläufig einen Pakt mit dem Tod geschlossen hatten und ständig wieder schließen mussten. Denn was konnten sie – einmal betrachtet aus heutiger Sicht – wirklich für die Leidenden ausrichten? Sie konnten etwas lindern, Trost geben, den Glauben an etwas Positives stärken und Zuversicht, Kraft und Hoffnung vermitteln. Aber notfalls nahmen sie den Tod in Kauf.

Sie waren hervorragende Souffleure, Überredungskünstler, Zauberer und sicher hatten sie auch ein paar Medikamente, jedoch es gab noch nicht einmal Aspirin. So konnten sie das Leben in den meisten Fällen um keinen Tag verlängern (oder nur um wenige). Wir heute leben dagegen im Luxus und werden immer älter. Die Anzahl der therapeutischen Möglichkeiten kann man gar nicht mehr aufzählen. Diese Ärzte von damals mussten doch oft gedacht haben: wenn er stirbt – mein Patient – dann ist es eben so, Hauptsache er hat einen guten Tod. Wir heute dagegen suchen das Leben um fast jeden Preis zu verlängern, und es interessiert uns nicht allzu sehr, wie sich dann später der Tod anfühlt.

Wir reanimieren geschult mit Atemspende, Herzdruckmassage und dem Defibrillator. Zweimal 150 Joule biphasisch, denn einmal 360 Joule monophasisch. Evtl. dann doch noch Adrenalin, 1 : 10 verdünnt, alles routiniert ablaufend, abgespult, heruntergerattert. Notfalls muss man eine Intubation machen, was ein bisschen kitzlig und problematisch ist, wenn man nicht oft intubiert und routiniert ist. Vor siebzig Jahren gab es in Deutschland mal gerade drei Hundertjährige, heute sind es fünfzehntausend. Fünfzehntausend hochgepäppelte, mit Medikamenten, Schrittmachern, Kunstgelenken, Dialyse, Hirn-Venen-Shunts etc. hochfrisierte Zombies. Nein, das ist zu krass ausgedrückt. Aber es ist etwas Wahres dran. Und wir verlängern eben das Leben um mehr und mehr Monate und Jahre. Die alten Hausärzte würden uns beneiden.

Trotzdem hängt uns so etwas wie diese ethische Besonnenheit früherer Zeiten noch nach. Es heißt, dass der Beruf und die Stellung des Arztes in der allgemeinen Bevölkerung noch immer hoch geschätzt ist. Und mit diesen Vorschusslorbeeren, mit diesem hippokratischen Strahlenkranz auf dem Kopf betreten wir immer noch (zumindest relativ oft) das Krankenzimmer. Während wir das Leben zu verlängern suchen, kommt uns manchmal doch der Gedanke, ob wir es nicht auch so wie die damaligen Ärzte auch noch vertiefen könnten. Vertiefen natürlich mit modernen Anschauungen, nicht mehr mit dieser Rundumromantik, die wir eben einfach nicht mehr beherrschen würden. Aber vertiefen, voll machen, wertvoll. Es zum „Tönen“, zum „Sprechen“ bringen, wie ich oben gesagt habe, und dazu eben eine moderne Psychosomatik benutzen.

Immerhin erinnere ich mich auch diesbezüglich (was also die Ethik angeht) noch an ein Gespräch, das ich nach meinem Medizinstudium mit einem etwa gleichaltrigen amerikanischen Mediziner in Los Angelos hatte, wo ich einen Verwandten besuchte. Ich war damals (ca. 1975) entsetzt über seine Äußerungen bezüglich Geld und Verdienstmöglichkeiten des Arztes in heutiger Zeit, und dass man sich da ganz heftig umsehen muss, damit der medizinische Betrieb gut läuft. Nicht dass ich hier einen Altruismus, also diese moralische Gehobenheit der vorhin zitierten Ärzte entgegen zu setzten gehabt hätte. Nein, ich hörte einfach nur naiv zu und war negativ erstaunt. Ich besaß einfach eine grundlegende Naivität dahingehend, dass ich nur wegen des interessanten Inhalts, des direkten menschlichen Bezuges zum Kranken, der faszinierenden Geheimnisse, die ich hinter jedem einzelnen Patientenschicksal vermutete, Medizin studiert hatte. An idealistische Aufopferung dachte ich nicht, aber doch an eine Art moralischer Neugier, an eine fast erotische Komplizenschaft (zwischen Arzt und Patient), Körperliches und Seelisches zu untersuchen und zu verstehen.

Um monetäre und wirtschaftliche Aspekte hatte ich mich einfach nie sonderlich gekümmert, und dass zu meiner Zeit (in den späten sechziger Jahren) die Ärzte nicht total schlecht verdienten, war auch anzunehmen. Also musste man sich da nicht allzu viel Gedanken machen. Aber heute haben die Ärzte nicht einmal mehr diese Naivität. Heute haben sie sehr viel Interesse an Geld, dafür aber auch Wissen und Technik und die Fähigkeit, das Leben immer wieder zu verlängern, wenn auch oft um den Preis der sogenannten Lebensqualität. Zudem sind sie Techno- und Bürokraten, sie sind halbe Elektroniker und Computerwissenschaftler und haben ein enormes Detailwissen. Und das Wissen vom Ganzen? Und die Wahrheit? Ich weiß es nicht.

Was mache ich also, wenn ich schon einerseits nicht mit der rollenden perfekten Notfalltechnik unterwegs bin, andererseits aber auch nicht mehr der tief ins schlichte Dasein der Armen verwurzelte Helfer mehr sein kann?