Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Christian Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

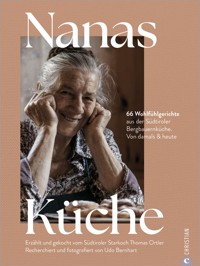

Der Profikoch Thomas Ortler lernte bei seiner Oma Touna kochen. Ihre Rezepte wecken die schönsten Erinnerungen. Nun macht er sich auf den Weg zu Bergbäuerinnen in ganz Südtirol … Aus alten Alben holt er Fotos und Rezepte, und kocht die Gerichte nach. Er hört dazu die Geschichten von früher, aus einer Zeit, in der das Leben auf den Bergbauernhöfen hart und einfach war, und die Gerichte der Nana das beste waren, was man sich vorstellen kann ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nanas Küche

66 Wohlfühlgerichteaus der SüdtirolerBergbauernküche.Von damals & heute

Erzählt und gekocht vom Südtiroler Starkoch Thomas Ortler Recherchiert und fotografiert von Udo Bernhart

Inhalt

Einleitung: »Hoamelen« – Wohlfühlessen von damals und heute

MARIA NAGLER, RUNCH HOF – ALTA BADIA

Die Begegnung

Die besten Strauben

Saurer Kalbskopf

Spinat- und Rohnenknödel

Schlutzkrapfen mit Brennnesselfüllung

Erdäpfelblattln mit gedünstetem Kraut

Cajinci Arstis – Gebackene Kartoffelteigtaschen

Unser »Roast Dinner«

Gebratene Kalbshaxe

Preiselbeermarmelade

Ein Winter-Obstsalat

OMA TOUNA, TAUFERS IM MÜNSTERTAL – VINSCHGAU

Die Begegnung

Tounas Muas (und meine abtrünnige Version davon)

Luftige Quarknocken

Gemüsesuppe oder Minestrone

Palatschinken mit Spinat und Käse

Geziegerte Apfelküchel

Grießnocken mit Sesam

Kürbisriebl

Kirchtagskrapfen – das Grundrezept

Scheiterhaufen

Süße Apfelküchel mit Apfel-Zimt-Sorbet

Erdbeer-Haselnuss-Knödel

NONNA MIMMA, MERAN – BURGGRAFENAMT

Die Begegnung

Baccalà alla veronese

Vitello tonnato

Pasta e fagioli del nonno

Bollito misto

Tortellini emiliani

Durelli di pollo

Cremige Polenta mit Radicchio und Räucherforelle

Lagrein-Risotto mit Erbsen und Mangold

Torta di rose

Profiteroles

Ein Tiramisu

MARIA LUSSER & IHRE SCHWIEGERTOCHTER JOHANNA, INNERVILLGRATEN, OSTTIROL

Die Begegnung

Ungemochte Plente, zwei Versionen

Freestyle-Käsesuppe

Fleischpfrigellan

Tiroler Speckknödel mal anders

Kaspressknödel

Villgrater Schlipfkrapfen

Tiroler Kasspatzlen

Kasboller (getrockneter Kräuterkäse und -aufstrich)

Kniakiachl

Mohnblattln

Villgrater Nigelen

OMA HANNI, HOTEL-RESTAURANT GREIF – MALS IM VINSCHGAU

Die Begegnung

Hannis saure Kuttelsuppe

Brennsuppe mit Ei

Helles Kalbsbeuschel

Lachsforelle en papillote mit Fenchel-Orangen-Salat

Hirschleber mit Spiegelei

Hirten-Maccheroni

Eine Art Bauerngröstl

Cordon bleu

Schöpsernes mit orientalischem Touch

Apfel-Kaiserschmarren

Bratäpfel mit weißer Schokolade

OMA ELLA, KASTELBELL – UNTERVINSCHGAU

Sommerlicher Gemüsestrudel

Löwenzahn-Erdäpfel-Salat

Wilde Hopfensprossen mit Zitrone

Eine einfache Kürbissuppe

Vinschger Spargel mit Bozner Sauce

Gepökelte Kalbszunge mit Erdäpfelsalat und Kren

Blutwurst mit Sauerkraut, Karotten und Senf

Ellas Weihnachtszelten

Vinschger Schneemilch mit Kaki

Ellas cleverer Zucchini-Kuchen

Der Apfelstrudel – ein Schlusswort

Register

Über den Autor | Über den Fotografen

»Hoamelen«

Begleiten Sie Thomas Ortler und Udo Bernhart bei ihren Besuchen der Nanas und erleben Sie das Making-Of unseres Buchs:

https://aktionen.verlagshaus.de/?rest_route=/rapi/dynamic-qr-code&qr=HIQ1724141993

Einleitung

»Hoamelen« – Wohlfühlessen von damals und heute

Ei, Großmutter, wieso duftet es so verführerisch in deiner Küche?

Damit ich dich besser locken kann!

Ei, Großmutter, wieso hast du ein so großes Feuer im Herd?

Damit ich dich besser wärmen kann!

Ei, Großmutter, wieso hast du so große Pfannen darauf stehen?

Damit ich dich besser bekochen kann!

Aber, Großmutter, wieso ist der Tisch voll köstlicher Dinge?

Damit du mich öfter besuchen kommst!

Jede Erinnerung an meine Großmütter verwandelt sich in ein Märchen. Man braucht nur die Augen zu schließen und schon spürt man die Kälte eines schneereichen Winters im Vinschgau, wo in einem kleinen Häuschen zu später Stunde noch ein Lichtlein brannte. Der Holzherd in der Küche unglaublich heiß. Der gesamte Raum eine Wärmeoase in dem sonst so sparsam beheizten Haus. An dieser Stelle gilt es, das Schlafzimmer zu erwähnen, in dem der Heizkörper das ganze Jahr über nicht genutzt wurde und die arktischen Winde auch deshalb durchfegten, weil das Fenster – winters wie sommers – nachts einen Spalt offen bleiben musste. Man brauchte ja nur ein warmes Bett und gestrickte Socken, und falls dies noch nicht reichen sollte, halt noch ein, zwei zusätzliche Decken. Selten hat man so gut geschlafen wie in Omas eisiger Schlafkammer. Sie trug übrigens immer ein Nachthemd, Pyjamas waren ihr suspekt.

Ganz anders verhielt es sich hingegen in der Küche, die quasi zur finnischen Sauna umfunktioniert wurde. Über dem Esstisch hing selbstsicher eine kleine Sparlampe, die 20 Minuten Vorlaufzeit brauchte, um ihre bescheidene Strahlkraft in vollstem Maße freizugeben. Umso kräftiger – stark und süß – war der purpurne Früchtetee, der nie fehlen durfte. Er stand auf dem weiß gestrichenen Holztisch, der mit einer prachtvoll bestickten Tischdecke bekleidet wurde. Natürlich wurde Letztere, jenes für Flecken anfällige Kunstwerk, nicht den ungeschickten Händen und unbedachten Taten der Gäste ausgesetzt. Über ihr lag deshalb stets eine durchsichtige, wasserabweisende Plastiktischdecke. Sie raubte der sorgfältigen Handarbeit womöglich etwas Anmut, aber sie war durchaus praktisch. Was erwartet man sich auch sonst von einer Generation, die ihre besten Kleider nie ohne eine Schürze darüber tragen würde?

Das Feuer knisterte egozentrisch, züngelte aus der Herdplatte, als würde es am liebsten fliehen, fliehen vor Großmutters Zucht zur Wärme- und Kochquelle. Das Solo der schnalzenden Flammen wurde von einem leisen Blubbern im Hintergrund begleitet. Ganz subtil, wie eine Harfe im Orchester, köchelten Köstlichkeiten vor sich hin. Der Duft war der beste Aufguss in dieser »Finnischen Sauna«-Küche, den man sich vorstellen konnte. Geselchtes, Geschmortes, Gebackenes und vor allem Geliebtes hypnotisierten die Sinne und raubten mir jegliche Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn es Nachschlag gab.

Über diese Hintergrundgeräusche legte sich schließlich der Tenor der Gespräche, manchmal lauter, manchmal leiser, je nach Thema und nach Laune. Dann plötzlich! Ein Schnarchen vom Vetter, der schon zu viel gespeist oder getrunken hatte und sich in der Eckbank verzog, um ein Nickerchen zu machen. Und so endet das Märchen von damals, jedoch nur, bis es wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Denn all dies ist mein kleines, bescheidenes Universum des »Hoamelen«, ein Gefühl, das jeder kennt und nach dem sich alle sehnen. Man kann es kaum beschreiben, kaum auf den Punkt bringen, denn es birgt so viel. Ich werde es trotzdem versuchen.

Heimat als Gefühl

Das Konzept von »Heimat« ist im deutschen Sprachgebrauch einzigartig. Es ist nicht nur an einen Ort gebunden, wie das englische »Home« oder das italienische »Casa«. Es ist in unserem Kulturkreis vor allem mit Gefühlen beseelt. Es geht dabei um Vertrautheit, Geborgenheit, Räume und Menschen, die Schutz und Zuflucht vor dem bieten, was fremd und ungewiss ist, also all dem, was eben gerade nicht »hoamelet«. Es ist das Goldene Vlies der Kindheit, das wir auch noch im Erwachsenenalter suchen und um jeden Preis finden möchten. Manche erkennen es in Landschaften, Traditionen, Erinnerungsstücken, Fotos, Liedern oder Schriften. Ich finde es hingegen meist in Gerüchen und Geschmäckern. Sie sind wie eine Jukebox, die verschollen geglaubte Schallplatten aus den verstaubten Ecken meines Hirns hervorholt, sie abspielt und dadurch alles relativiert, was uns der moderne Konsumwahn weismachen will.

Eine meiner Großmütter, Monika, die ihr vielleicht noch aus meinem ersten Buch »Südtirol: Gerichte & Geschichten von Berg, Tal und Welt« kennt, hat in den letzten Jahren leider einen Großteil ihres Erinnerungsvermögens verloren. Diagnose: fortgeschrittene Demenz, in einem Geist, der so viel konnte, so viel wusste und so viel ausstrahlte. Sie kennt mich zwar nicht mehr beim Namen, aber sie weiß, dass ich ihrer Sippe angehöre, und diese hatte nun mal gewisse Traditionen, die auch diese Krankheit überdauern. Es genügt unter Umständen, ein »Stille Nacht« anzustimmen, und sie singt mit, Tränen kullern über ihre Wangen und es wird klar: Sie ist dort, wo es »hoamelet«. In der warmen Küche oder Stube von damals, mit den Leuten von damals und allen Wünschen und Träumen eines ewigen Kindes.

Jedes Rezept in diesem Buch entspringt aus diesem Universum des »Hoamelens«. Wir können uns also auf eine Entdeckungsreise machen. Vielleicht ist für uns alle eine vertraute Galaxie dabei.

Vertraut – Omas Hände …

Maria Nagler

Runch Hof – Alta Badia

Buna Saira, als was fühlen Sie sich?

Eine Frage, die man als Südtiroler meistens als erste gestellt bekommt, ist: »Aber ihr Südtiroler, fühlt ihr euch als Italiener oder als Österreicher?« Jeder kennt sie, jeder hasst sie, jeder hat eine Standardantwort darauf. Meine lautet: italienischer Staatsbürger, ja, Ethnie (wenn man so etwas überhaupt definieren möchte) alpenländisch und deutschsprachig, kulturell ein absoluter Mix. Fusionsküche, wenn man so möchte: Wir sind die Ceviche Italiens, die Canederli-Kinder.

Sobald man darüber nachdenkt, wie überflüssig so eine Definition ist, und man sich selbst bemitleiden möchte, dann aber in den Osten des Landes fährt, merkt man: Ach ja, es gibt da noch eine Minderheit in der Minderheit, die Ladiner. Sie sprechen neben Deutsch und Italienisch auch eine rätoromanische Sprache, die unheimlich melodisch klingt und eigentlich zu den Ursprachen des gesamten Landes gehört. Viele Dialektwörter und Flurnamen im Vinschgau haben einen rätoromanischen Ursprung (z. B. der Flurinsturm in Glurns, nach dem mein Restaurant benannt ist). Das kommt daher, dass wir eigentlich bis zur Gegenreformation in der frühen Neuzeit noch rätoromanischsprachig waren, so wie unsere Nachbarn im Kanton Graubünden, wo es bis heute gesprochen wird. Das Verbot der Sprache in Tirol hatte vor allem damit zu tun, dass man befürchtete, protestantisches Gedankengut könnte von den Eidgenossen ins streng katholische Tirol gebracht werden, und zwar in dieser »Codesprache«, die einigen geistlichen und weltlichen Herrschern nicht geheuer war. Scheinbar war der Turmbau zu Babel immer noch ein Problem für jene, die sich darum sorgten, dass ihr Gott kein Rätoromanisch verstand.

Mittlerweile hören die restlichen Südtiroler das Ladinische nur, wenn sie einige Minuten zu früh den Rai-Sender Bozen eingeschaltet haben, um die lokalen Nachrichten um acht Uhr abends zu hören. »Buna Saira«, »Guten Abend«, heißt es da, wenn der »Trail« (das ladinische Fernsehen) läuft und in so manchem Haushalt versucht wird, scheinbar bekannte Wörter mit den gesehenen Bildern zu verbinden.

Die Ladiner sind sowohl die Minderheit in der Minderheit als auch Pioniere durch und durch. Weltoffene, kreative und unheimlich heimatvertraute Menschen zugleich. Ein Beispiel gefällig? Udo Bernhart erzählte mir, dass er einst bei einer Party von dem aus Gröden stammenden Starproduzenten Giorgio Moroder eingeladen war. Dieser hatte nicht nur vier Grammys und drei Oscars in seiner Luxusvilla in Hollywood herumstehen, sondern auch eine getäfelte Tiroler Stube aus Zirbenholz einbauen lassen, wo bis in die späten Abendstunden Speck aufgeschnitten wurde. Wahrscheinlich war es das »Hoamelen«, das ihn dazu bewegte.

Ein weiteres Beispiel? Fährt man durch Alta Badia, ebenfalls ein Teil des ladinischsprachigen Südtirols, dann passiert man so manches avantgardistisches Luxushotel, modernste Skianlagen und nicht zuletzt aber ebenso Bauernhöfe, die noch wahrhaftigen Charakter besitzen. So etwa im Runch Hof, dem Reich von Maria Nagler.

Blöd fragen und blöd dreinschauen darf man immer!

Maria Nagler gehört zu den Großmüttern, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Sie ist wortgewandt, keck und wurde mit einer unerhörten Schlagfertigkeit gesegnet. Ihre direkte und ehrliche Art macht sie unheimlich sympathisch und unser Kennenlernen beschreibt sie meines Erachtens am besten. Während der Zubereitung des Straubenteigs (siehe Seite 22) fragte ich sie tatsächlich, ob ich eine Frage stellen dürfte. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist das eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll. Ich stelle bereits eine Frage und möchte dabei fragen, ob ich eine Frage stellen darf. Also was habe ich mir dabei gedacht? Höflich zu sein? Vielleicht, aber das zieht meiner Meinung nach nur bei Menschen, die sich mit Masken begegnen und über Themen sprechen, die sie nicht interessieren, die Fragen stellen, die sie nicht kümmern, und ein Gespräch nur deshalb so oberflächlich wie möglich führen, um ja nicht in Verlegenheit zu geraten. Da würde man auf meine Frage dann wahrscheinlich antworten: »Natürlich, mein Lieber« oder »Ja bitte, danke, dass du fragst.« Maria hingegen meinte: »Bleid frogn und bleid drinschaugn terf man olm!«, »Blöd fragen und blöd dreinschauen darf man immer!«.

Ich musste laut auflachen und war baff zugleich. Wir kannten uns nur einige Minuten und sie hatte mich schon in ihren Bann gezogen. Ich wusste sofort, wo die Reise hingehen würde, und legte mich richtig ins Zeug, um ihrer Schlagfertigkeit mit demselben Tempo zu begegnen. Das gelang mir nur teilweise: Ich war ihr Schüler am Herd und sie gab mir dies auch zu spüren.

Zuerst durfte ich nur »inschiern«, also das Brennholz in den Herd geben, natürlich genau nach ihren Anweisungen: nicht zu viel, nicht zu wenig. Jedes Scheit schien mir eine Wissenschaft für sich zu sein. Hatte ich nun die erste Prüfung bestanden, so wurde ich dazu befördert, ihr demütig den Teller hinzuhalten, um ihr das Herausnehmen der Strauben (des Gebäcks auf Seite 22) zu erleichtern. Ich war sozusagen ihr Teller-Page und musste auch hierbei lediglich zuschauen. Irgendwann war es mir dann erlaubt, Staubzucker und Preiselbeeren auf die Strauben zu geben. Nicht zu viel Staubzucker und ja nicht mit der Marmelade sparen, so hatte sie es gerne. Nach dieser Lehrzeit dann endlich der Ritterschlag: Sie ließ mich an den Herd und mein Herz schlug schneller als in so mancher Sterneküche. Der Druck war hoch und das Versagen schon vorprogrammiert. Als ich beispielsweise den kupfernen Trichter, mit dem man den Straubenteig behutsam in das heiße Öl fließen lässt, in einem kurzen Moment der Unüberlegtheit in die Teigschüssel legte, brach sie meinen Versuch der ersten eigenen Straube sofort ab. Und erteilte mir eine Lektion über die Prinzipien dieses Gerichts und die absolute Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass der gelobte kupferne Trichter, der schon Strauben produzierte, als ich noch lange nicht geboren war, immer, wirklich immer makellos sauber bleiben müsse. Sie sagte es entschlossen und trotzdem mit einem leichten Schmunzeln auf den Lippen, und das ist für mich ihre Art zu kochen: stolz, aber mit Humor und Selbstironie. In einer Küche lernt man nicht nur Rezepte kennen, sondern vor allem Philosophien, und diese gefiel mir gut, sehr gut sogar.

Und da ist das Kreuz, wenn dann der Pfarrer kommt

Das war Straube Nummer eins. Es folgte Straube Nummer zwei. Die war zwar nicht besonders schön, doch ich hatte den Trichter sauber gehalten. Ein Schritt in die richtige Richtung. Angekommen bei Straube Nummer zehn klappte es dann immer besser. Ja, Maria verlor sogar so etwas wie ein Lob für mich: »Dei hosch schian gmocht«, »Die hast du schön gemacht«, flüsterte sie gerade so laut, dass nur ich es hören konnte. Sie war endlich zufrieden mit mir, und das freute mich unheimlich. Damit nicht genug: Während die Zeit verstrich und wir uns besser kennenlernten, schenkte sie mir mehr und mehr Vertrauen. Sie hing sich mit ihrem Oberarm bei mir ein und zeigte die Anmut einer starken Frau, die trotz der Jahre und so mancher zusätzlichen Falte im Gesicht keinen Hauch ihres Glanzes verloren hatte. Sie war eindeutig sehr stolz darauf, dass ein junger Mann das ganze Land und nicht zuletzt das beschneite Grödner Joch mit Mühe und Not überquerte, um an ihrer Seite zu stehen und ihr jeglichen Wunsch von den Lippen ablesen zu dürfen. Ein Märchen im Stile Dornröschens oder Rapunzels, wo der Prinz keine Mühen scheut, um seiner Prinzessin gerecht zu werden.

Als wir über mein Faible für die Geschichte zu sprechen kamen, nahm sie mich bei der Hand und meinte, ich solle ihr folgen. Und ich gehorchte natürlich. Sie führte mich in ihre Stube und setzte mich auf einen Stuhl. Voller Begeisterung holte sie allerhand Schlüssel hervor und öffnete sorgfältig so manches Kästchen. Sie zeigte mir ihre Sammlung an Antiquitäten: Kleidung, Schmuck, Rasiermesser, Fernrohre und Besteck. Eine Menge fabelhafter Dinge, die ihr offensichtlich viel bedeuteten, denn sie strahlte dabei noch mehr, als sie es ohnehin am Herd schon tat. Dann irgendwann holte sie etwas aus ihrem Schlafzimmer. Sie war scheinbar bemüht, denn sie musste einen großen Gegenstand aus dem höchsten Fach ihrer Garderobe holen. Ich bot ihr natürlich meine Hilfe an, aber sie hieß mich bestimmt, sitzen zu bleiben. Es folgte ein kurzer Moment der Stille und unüberhörbares Aufatmen von Maria. Ich saß immer noch auf dem Stuhl in ihrer Stube, umgeben von Antiquitäten, und hatte nicht die leiseste Ahnung, was genau vor sich ging. Und plötzlich kam sie um die Ecke mit einem gigantischen Kruzifix, das fast ihren gesamten Oberkörper verdeckte. Außer Atem und mit einer entschlossenen Selbstverständlichkeit meinte sie lediglich: »Und des isch’s Kreiz, wenn donn dr Pforrer kimp!«, »Und da ist das Kreuz, wenn dann der Pfarrer kommt!«. Diese scheinbar ewig junge Frau hatte tatsächlich bereits daran gedacht, was mit ihr geschehen sollte, sobald ihr Leben sich dem Ende zuneigt. Ich hatte nicht damit gerechnet, denn wer gerne Dinge aus der Vergangenheit sammelt, der erlebt sie normalerweise als zeitliche Erweiterung von sich selbst. Als Wurzeln, die auch bleiben, wenn die Blüte schon längst vergangen ist. Doch Maria kannte beides. Wie die Pharaonen hatte sie das Memento mori vor Augen und sie präsentierte es, wie bis dato alles, was ihr lieb war, mit unbändiger Courage.

Am Ende steht meist die Marende

Ja, da saßen wir dann wieder mal. In der warmen Küche, vor etwas Speck, Käse, Brot und einem Glas Wein, der typischen Südtiroler Marende. Schneeflocken tanzten vor dem kleinen Küchenfenster zu Boden. Marias Söhne schauten nach einem Tag voller langer und harter Arbeit am Hof vorbei und tranken ein Glas Wein mit uns. Dann kamen die Enkel dazu und verpassten alle einzeln ihrer Großmutter einen liebevollen Kuss auf die Wange. Dieser Liebesbeweis provozierte einen weiteren und Maria holte die noch warmen Strauben aus dem Herd. Strahlende Kinderaugen nahmen sie entgegen und in kürzester Zeit waren sie vernascht, gefolgt von einer dankenden Umarmung für Nana Maria. Schließlich setzte sich auch ihr Mann Enrico zu uns an den Tisch und erzählte von seiner Liebe zur Pferdezucht, von der Zeit, in der die beiden hundert Leute aus jener kleinen Küche mit Holzherd bewirtet hatten, und von dem Jéunn, einer Pilgerwanderung, die alle drei Jahre von den Männern der ladinischen Gemeinde zum Kloster Säben bei Klausen praktiziert wird. Dabei wird drei Tage am Stück mindestens zehn Stunden lang gewandert und gebetet. Nicht nur ein Zeichen des Glaubens, sondern auch von Zusammenhalt, meinte Enrico stolz. Während dieser spannenden Erzählung verputzte er ebenfalls einen üppigen Teller voller Strauben und erzählte mit Inbrunst und Leidenschaft. Darüber wurde es Abend und es war Zeit aufzubrechen, auch wenn uns Maria nun um jeden Preis überreden wollte, zumindest bis zum Abendessen zu bleiben. Wir mussten aber weiter, und obwohl wir uns das erste Mal gesehen hatten, trennten wir uns mit dem Versprechen, uns gegenseitig baldigst wieder einen Besuch abzustatten.

Das war meine Erfahrung mit der Minderheit in der Minderheit außerhalb des ladinischen Fernsehens. Mit der magischen Verschmelzung zwischen Schüler und Meisterin. Mit der Auseinandersetzung zwischen der ewigen Jugend und der Vergänglichkeit. Mit dem Stolz einer wahrhaftigen Sippe.

Die besten Strauben

Der Titel birgt keine falschen Versprechungen: Maria macht tatsächlich die besten Strauben, die ich je gegessen habe. Ihr Geheimnis ist dabei genug Salz im luftigen Teig und ein bisschen Vanille für ein feines Aroma. Wer übrigens keinen originalen Strauben-Trichter besitzt, kann genauso gut einen normalen Küchen-Trichter verwenden. Kommt dabei jedoch dem heißen Fett nicht zu nahe!

30 MINUTEN

FÜR 4 PERSONEN

100 ml eiskaltes Bier

150 ml Milch

Salz

2 EL Zucker

200 g Mehl

1 TL Backpulver

2 Eier

Mark von ½ Vanilleschote

20 ml Schnaps (alternativ Rum)

Öl oder Butterschmalz zum Ausbacken

Puderzucker zum Servieren

Preiselbeermarmelade oder Apfelmus zum Servieren

ZUBEREITUNG

Vermischt das kalte Bier und die kalte Milch mit 1 kräftigen Prise Salz und dem Zucker. Wichtig ist, dass beides sehr kühl ist, denn nur so bleiben mehr Bläschen im Teig erhalten. Siebt das Mehl und das Backpulver schrittweise in das Milch-Bier-Gemisch und rührt dabei vorsichtig mit einem Schneebesen, bis eine homogene Masse entsteht.

Trennt nun die Eier. Gebt das Eigelb und das Mark der Vanilleschote zusammen mit dem Schnaps zum Bierteig. Der Schnaps soll dafür sorgen, dass eure Strauben beim Backen nicht zu viel Fett aufsaugen. Schlagt das Eiweiß zu festem Eischnee und hebt ihn vorsichtig unter die Teigmasse. Lasst den Teig 5 Minuten ruhen.

Erhitzt danach das Frittierfett in einer großen Pfanne mit mindestens 30 cm Durchmesser auf 175 °C. Die Strauben müssen nachher frei im Fett schwimmen und dürfen ja nicht den Pfannenboden berühren. Gebt ein Viertel des Teigs in einen Strauben- oder Küchen-Trichter und verschließt dabei die Öffnung mit eurem Zeigefinger. Haltet dann ein Sieb über die Pfanne, lasst den Teig durch das Trichterloch austreten und zeichnet damit Kreise in das Frittierfett. Verbraucht dabei den gesamten Teig im Trichter und nutzt den gesamten Boden der Pfanne, bis ihr eine perfekte Spirale (bzw. Gitter) geformt habt. Nach wenigen Sekunden ist die Straube auf der Unterseite goldbraun und kann vorsichtig mit zwei Gabeln gewendet werden. Frittiert sie nun 1 weitere Minute und gebt sie anschließend sehr vorsichtig auf ein Küchenpapier zum Abtropfen. Verfahrt mit dem Rest des Teiges ebenso, bis er verbraucht ist.

Serviert die Strauben mit etwas Puderzucker und reichlich Marmelade oder Apfelmus.

Funfact