Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Französisch

"Naturalien" a pour ambition d’apporter davantage d’intérêt à la réflexion de ceux qui remettent en question leurs habitudes de consommation, leur mode de vie et leurs croyances. Il propose également des arguments concrets pour captiver l’attention des personnes déjà convaincues et les aider à faire face aux sarcasmes de certains partisans intransigeants du carnisme, qui pensent détenir la vérité absolue.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Amon Kand’Orht, véritable épicurien, est un artiste pluridisciplinaire et polyvalent. Il officie et exerce dans divers arts, les arts plastiques et appliqués, à travers la sculpture, la peinture ou moult concepts et autres techniques, dans la littérature en sa qualité d’auteur, de poète ou en tant que comédien.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

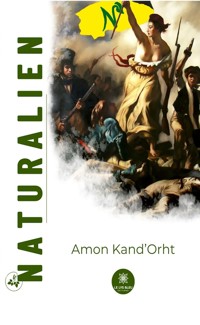

Couverture

Page de titre

Amon Kand’Orht

Naturalien

Essai

Copyright

© Lys Bleu Éditions – Amon Kand’Orht

ISBN : 979-10-422-0848-6

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Du même auteur

– Desseins d’humanité paru aux Éditions Mélonic (2004) ;

– Objectif Irak… paru aux éditions ABN (2007) ;

– Objectif Irak… paru aux éditions Edilivre (réédition 2009) ;

– Aux frontières de nos consciences paru aux éditions Edilivre (2009).

Pour commencer

Longtemps il nous fut appris, surtout étant enfant, que la curiosité était un vilain défaut ; cette affirmation est totalement fausse. En effet, la curiosité est étroitement liée à l’intelligence, elle nous permet entre autres de développer l’intellect : elle nous permet d’apprendre et de repousser les limites de la cognition humaine. Ainsi bridés dès notre plus tendre enfance, nous ralentissons notre compréhension et notre évolution ; une sorte de manipulation inconsciente ou volontaire, pouvant entraîner un résultat désastreux.

Je tiens à préciser que ce livre n’a pas la prétention, ni d’être unique en son genre, ni d’apporter des idées véritablement révolutionnaires, ni même d’être l’ultime référence aux sujets qui y sont traités.

Après un travail de recherches approfondies, je ne fais que relayer des informations agrémentées de réflexions personnelles dans le but de faire réfléchir cogiter les plus intelligents (donc les plus curieux) et d’apporter des arguments incontestables aux excuses parfois maladroites ou de mauvaise foi de ceux qui tendent à nier l’évidence.

Nous vivons dans un monde où une majorité de personnes croit aux légendes urbaines, aux idées reçues sans s’interroger, comme les enfants croient au Père Noël, et c’est bien souvent parce que ces fameuses légendes leur conviennent ou les rassurent, parfois les effraient.

Généralement, ces croyances sont anodines et n’ont aucune incidence négative, sauf quand par exemple, certains sont persuadés qu’ils appartiennent à une « race » supérieure. L’histoire nous a montré jusqu’où cette croyance pouvait nous conduire.

Mais l’homme, ne se croit-il pas supérieur au reste des vivants qui peuplent la terre ?

Évidemment, tout est relatif, c’est pourquoi nous parlerons ici essentiellement d’intelligence et des limites de la cognition humaine. Il semblerait, et cela ne fait aucun doute, que l’Homme est le plus intelligent de la planète… il en est toutefois convaincu, tout autant que « l’Homme blanc » à une époque pas si lointaine, fut convaincu d’être supérieur à « l’homme noir » et nous savons aussi où cette conviction nous mena.

Lorsque nous démontrons certaines vérités qui dérangent, nous nous heurtons au blocage de ceux qui ne veulent pas entendre, qui refusent de savoir.

Ainsi certains choisiront d’ignorer, se réfugieront, se blottiront dans cette ignorance, voire contesteront les vérités qui dérangent et croiront aux mensonges qui rassurent.

Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir.

En effet, lorsque certaines vérités surgissent, elles deviennent gênantes, nous ne souhaitons pas être coupables, nous refusons l’évidence pour conserver une fausse bonne conscience. Il est tellement plus aisé et à la portée de tout un chacun de croire des mensonges qui rassurent, car comme l’affirmait Simone de Beauvoir1 : Le principal fléau de l’humanité n’est pas l’ignorance, mais le refus de savoir.

Il est des individus qui, quelles que soient les preuves présentées, ne seront pas en mesure de comprendre, et d’autres, aveuglés par leur ego, leur haine, leur ressentiment, leur bêtise, leur peur, ne souhaiteront jamais qu’une seule chose : avoir raison même s’ils ont tort.

Ainsi quand l’ignorance beugle, l’intelligence fait silence.

L’intelligence, c’est la chose la mieux répartie chez l’homme parce que, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge.

René Descartes2

Paul Watson3 disait aussi : L’intelligence est la capacité d’une espèce à vivre en harmonie avec son environnement. Il y a de quoi se poser des questions sur la capacité de l’Homme, ce pollueur et destructeur compulsif, invétéré, à vivre en harmonie avec son environnement.

Quelles que soient les limites de la cognition humaine, refuser l’éclatante vérité ou feindre de ne pas comprendre permet d’éviter de culpabiliser ; c’est pourquoi la démarche éthique4 est généralement difficile. Nous nous méfions des problèmes immédiats et facilement identifiables comme la peur du loup, mais nous ne nous méfions pas de la fonte des glaces au pôle Nord. Non seulement cette catastrophe ne nous touche pas immédiatement, mais de plus le processus est long, complexe et indirect. Il faut apprendre à désapprendre ce qui nous a été inculqué depuis notre plus tendre enfance, voire depuis des générations, pour ensuite s’engager dans une démarche d’ouverture en toute honnêteté et sans préjugés.

De la même manière, on nous a toujours appris l’importance vitale de la viande pour l’homme. Or, cette affirmation est encore fausse. Du point de vue de la physiologie alimentaire, la viande est un aliment inutile, c’est un fait avéré. Mais beaucoup persistent à s’accrocher à cette croyance coûte que coûte, comme si leur vie en dépendait. Ce qui n’est pas tout à fait faux finalement, car leur vie, sinon leur santé peut dépendre de la consommation de viande. Ces notions seront abordées principalement dans le chapitre consacré à la santé.

Certaines personnes n’hésitent pas à affirmer que les animaux ne sont sur terre que pour servir et nourrir l’Homme. Il est clair que cette affirmation est particulièrement prétentieuse et encline à imposer une idée unique afin d’asseoir la suprématie de l’être humain, vis-à-vis de tous les animaux. Cela permet alors de légitimer les actes barbares perpétrés sans pitié sur les êtres vivants non humains. Or, l’idée que certaines vies valent moins que d’autres est la racine de tout ce qui va mal dans ce monde.

Dr Paul Farmer5

Ainsi, vivre de la misère et du meurtre d’autres êtres vivants n’est pas la solution ; le sujet sera traité dans le chapitre consacré à l’éthique.

Outre les questions d’éthique et de santé, il ne faut pas omettre notre mère Nature, celle sans qui nous ne serions rien, car c’est bien d’elle dont nous sommes issus, ce que certains tendraient à oublier, trop occupés à détruire la planète et à anéantir des êtres sensibles et innocents6 au nom du sacrosaint goût et/ou de l’argent.

Les problèmes et dégâts écologiques perpétrés par l’industrie de la viande seront abordés dans le chapitre consacré à l’environnement.

Les pratiques barbares d’un autre âge comme la chasse, la pêche ou encore la corrida, dignes des pires bourreaux, seront abordées dans le chapitre consacré aux pratiques archaïques.

Pour les sceptiques et les individus de mauvaise foi, je tiens à préciser que tout ce qui est écrit ici, tous les arguments et contre-arguments avancés (avec ou sans preuve tangible), sont facilement vérifiables.

De l'allégorie de la caverne

Platon démontre dans l’allégorie de la caverne que ce qu’une personne considère comme la réalité est uniquement l’environnement dans lequel elle vit et évolue.

Dans son allégorie, Platon illustre la vie d’individus enfermés dans une caverne sombre. La réalité de ces individus se résume à des ombres se déplaçant sur les parois rocheuses jusqu’à ce que l’un d’entre eux soit libéré pour découvrir une autre réalité. Ainsi au monde étriqué qu’il connaissait s’ouvre un univers totalement différent et complexe qu’il n’avait jamais imaginé, bouleversant ainsi toutes ses croyances et ses certitudes.

L’allégorie de la caverne est une façon imagée de théoriser les conditions d’accession de l’Homme à la connaissance du « Bien » (en son sens métaphysique), mais aussi à la difficulté de transmettre cette sagesse et ce savoir.

Les hommes enchaînés et immobilisés qui sont mis en scène dans cette caverne sont privés de l’ouverture sur le monde auquel ils tournent le dos. Ils ne voient que les ombres des objets qui sont projetés contre le mur sans n’avoir jamais vu directement la source de la lumière. Depuis leur naissance, ce faible rayonnement qui parvient jusqu’à eux est la seule vérité à laquelle ils ont accès.

Depuis des générations, nous sommes conditionnés à ne voir qu’une apparente vérité selon laquelle manger de la viande est une nécessité pour vivre et être en bonne santé. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend qu’il faut nous nourrir de chair morte d’animaux, ainsi nous ne prenons pas conscience et ne voyons pas l’impact réel de nos actions contre la nature.

Nous sommes convaincus que nos actes sont normaux et naturels, si bien que les actions de cruautés perpétrées sur les autres espèces qui peuplent la terre semblent anodines, tant elles sont devenues communes. Notre compassion, avortée, n’a pas eu le temps d’exister. Ainsi des choses et de nous-mêmes, nous ne connaissons que ce que les légendes urbaines nous ont enseigné.

Des cris, du fin fond des abattoirs, ne nous parviennent que des murmures à peine audibles. Mais peu importe la souffrance et la misère de ces êtres, si le goût de la chair morte nous apporte suffisamment de satisfaction et de plaisir. La question d’éthique ne se pose même pas !

Mais la vérité a plusieurs facettes, car lorsqu’un homme est libéré de ses chaînes et extrait de la caverne, il est si ébloui par cette lumière qu’il ne peut la supporter immédiatement. Du temps et de la persévérance lui seront nécessaires pour s’accoutumer et commencer à percevoir la réalité. Toutefois, sa première réaction sera de retourner dans la caverne, où il peut trouver tous ses repères qui sont les limites de sa compréhension.

Après un certain temps, une période d’adaptation plus ou moins longue et douloureuse, il peut apercevoir ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible.

Après avoir pris véritablement conscience de sa condition antérieure, l’homme se fait violence pour retourner dans la caverne auprès de ses semblables et leur apporter la connaissance acquise du monde extérieur.

Mais ces derniers, incapables de concevoir et d’imaginer ce qu’il a vu, refusent catégoriquement de le croire.

Platon conclut son allégorie par cette question : Ne le tueront-ils pas ?

Ainsi, le végétarien est généralement moqué, conspué, traité de gourou sectaire et rejeté par ses congénères qui se prétendent omnivores, voire carnivores alors que concrètement, ils sont nécrophages. Mais ils sont bien souvent dépendants de leur cécité volontaire pour nier leur choix délibéré de manger de la chair animale. Ils ont simplement « suivi le mouvement » sans s’interroger et ont trouvé inconfortable de remettre en cause leurs habitudes. Le système mis en place les rassure, il est leur réalité, leur vérité intrinsèque à leur dissonance cognitive qui a l’art et la manière de trouver des justifications à toutes leurs exactions, surtout les plus immorales.

L’allégorie de la caverne nous invite à réfléchir sur les préjugés et le conditionnement des esprits, concernant notamment la valeur de vérité que l’Homme peut concéder à ce qu’il ressent par ses sens. L’habitude qui donne forme aux préjugés, la doctrine des idées reçues obscurcissent la vision et empêchent de passer du jugement au savoir.

Accéder à une autre réalité et se libérer des préjugés est particulièrement difficile, car, la montée de l’âme dans le monde intelligible ne peut se faire qu’avec une extrême prudence et beaucoup de courage face à l’adversité et l’incompréhension des autres. Outre les limites de notre cognition, le « Bien » n’est pas aisé à appréhender lorsqu’on ne connaît que les apparences et le mensonge.

Platon démontre la difficulté des Hommes à changer leurs comportements, leurs habitudes et leurs conceptions des choses, c’est ainsi leur résistance au changement qui est mis en cause.

De l'éthique

Nous ne pouvons pas obliger les autres à changer ni à agir différemment, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes.

Il est donc inutile de vouloir convaincre à tout prix ceux qui refusent d’acquérir un savoir, de prendre véritablement conscience, et qui se complaisent à se conformer aux idées reçues, à la pensée unique, celle de la majorité. Gandhi disait : Une erreur n’est pas une vérité parce qu’elle est partagée par beaucoup de gens, tout comme une vérité n’est pas fausse parce qu’elle est émise par un seul individu.7

Nous ne pouvons pas non plus modifier le passé, mais nous pouvons nous mobiliser pour actualiser le présent et rendre l’avenir meilleur. Il n’est pas question ici d’imposer des idées, mais d’amener les plus intelligents à réfléchir (car il est question de bien comprendre), d’émanciper les consciences pour une sensibilisation vers un monde plus équitable.

La question fondamentale qui se pose, est : À partir de quel moment l’assassinat d’un individu8 qui ne veut pas mourir est-il justifiable ?

Le droit de vivre de n’importe quel être vivant est plus important que l’envie de tuer de certains humains, en l’occurrence les carnistes9 que je nommerai nécrophages10. Se nourrir de souffrance et de mort n’est pas nécessaire, non ; cela n’est ni essentiel, ni indispensable, ni obligatoire, ni inéluctable et encore moins vital.

Comment le monde peut-il tourner rond tant que l’Homme, « autodoué » d’intelligence, à une époque dite « civilisée », persiste à consommer des cadavres d’innocents dans son assiette et que son estomac en est le cimetière ?

Comme le disait si bien Pythagore, Quel crime d’engloutir des entrailles dans ses entrailles, d’engraisser avidement son corps d’un autre corps et de vivre de la mort d’un être vivant comme nous.

La plupart des gens sur cette planète sont en faveur de la morale, de la justice et de la bienveillance. Tout le monde est d’accord qu’infliger des souffrances non nécessaires à un être vivant n’est pas moral. Les gens sont prêts à se lever et à se battre contre les oppressions, les inégalités et les injustices, jusqu’à ce qu’ils s’assoient pour manger ; leur compassion s’arrête devant leur assiette. Ne pas vivre de la souffrance et de la mort d’autres êtres sensibles est un minimum si nous souhaitons faire preuve d’une cohérence éthique et d’empathie11 : la cohérence, étant le fait de considérer que l’éthique implique une exigence d’adéquation, une harmonie entre la pensée, la parole et l’action. Si une personne choisit des valeurs qu’elle est incapable d’appliquer, qu’elle n’agit pas en ce sens, elle se retrouve face à de l’inconsistance. Elle fait alors preuve d’un raisonnement illogique qui pourrait être considéré comme un dysfonctionnement mental ou intellectuel, voire une déficience ou dissonance cognitive12. On ne peut véritablement considérer qu’un individu qui adhère à des valeurs, mais qui est incapable de les défendre publiquement ou d’agir en leur faveur, constitue une attitude convenable.

Nous vivons dans l’hypocrisie la plus totale lorsque nous entendons parler du bien-être animal alors qu’il est destiné à être sacrifié sans remords, pour des raisons fallacieuses, voire malsaines, morbides et contradictoires. Certains iront même jusqu’à parler d’éthique lorsqu’il s’agira de consommer des animaux. La viande « heureuse » n’existe pas, tout comme le bien-être animal en abattoir ; c’est un leurre monté par les lobbies destiné à tromper le consommateur et l’inciter à consommer davantage de produits animaux.

Qu’ils soient bio ou non, locaux ou délocalisés, petits agriculteurs ou usines à viande : tous les animaux sont abattus dans la souffrance.

La pertinente réflexion de Larry Fisher est ici particulièrement appropriée :Les animaux entrent vivants dans l’abattoir et en sortent coupés en morceaux, et les gens se plaisent à penser que quelque chose d’humain est arrivé en cours de route.13

Pouvons-nous ainsi définir l’humanité ?

Cherchez l’erreur : à une époque qui se prétend « évoluée », l’être humain considéré comme doué de conscience et de raison continue à manger de la viande issue d’un animal mort, donc d’un cadavre. Outre les problèmes de santé et d’environnement que cette consommation génère, il faut également considérer l’aspect éthique, car ce sont des milliards d’êtres vivants, sensibles et innocents qui sont massacrés chaque année pour une simple histoire de goût ou pire, pour le plaisir, d’autres parleront de nécessité.

Selon Alfred Kasler14 : Une société ne peut se dire ni civilisée ni socialement évoluée si elle ne respecte pas les animaux, et si elle ne prend pas leurs souffrances en considération.

Le terme de « viande » est déjà en soi un terme hypocrite pour éviter de choquer certains esprits et cacher la vérité fondamentale. Ils devraient parler de « steak de cadavre », non de « viande ». Les « puristes carnistes » déplorent que des produits uniquement végétaux soient qualifiés de « viande » et vont même jusqu’à vouloir interdire ce terme aux steaks de soja ou encore au seitan15. Ils devraient consacrer moins de temps à s’indigner de l’appellation des steaks végétaux et plus de temps à s’inquiéter de la manière dont sont fabriqués les steaks d’animaux.