23,99 €

Mehr erfahren.

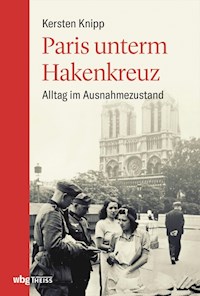

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Im 19. Jhr. stand ›der Orient‹ für märchenhafte Verheißung – heute für Terror, Despotie und zerfallende Staaten. Hat sich seit damals nur unser Bild vom ›Morgenland‹ gewandelt, oder der Orient selbst? Als 1798 Napoleon mit einer Armee von Soldaten, Wissenschaftlern und Ingenieuren in Ägypten landete, kam der Nahe Osten erstmals intensiv in Kontakt mit der europäischen Moderne. Seitdem ist die Region hin und hergerissen: Zum einen ist sie fasziniert von den westlichen Errungenschaften und versucht, Anschluss an diese zu finden; zum anderen beruft sie sich auf eigene Traditionen, die sie mit der Moderne zu verknüpfen versucht. Sie leidet am unseligen Erbe des europäischen Kolonialismus, aber auch an selbstverschuldeter Stagnation und unfähigen Regimen. Kersten Knipp schlägt Schneisen in die komplexe Thematik, wartet mit unbekannten historischen Hintergründen auf und spürt, glänzend formuliert, den Konfliktfeldern nach, auf denen sich arabische Welt und Moderne unversöhnlich begegnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 787

Ähnliche

Gewaltsame Konflikte prägen weithin den Alltag: Beirut 2003 an der ehemaligen ‚grünen Grenze‘, die die Stadt in einen christlichen und einen muslimischen Teil spaltete.

Kersten Knipp

Nervöser Orient

Die arabische Welt und die Moderne

Impressum

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung inund Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Der Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt© 2016 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtUmschlaggestaltung: Stefan Schmid Design, StuttgartUmschlagbild: Einzug der britischen Truppen in Bagdad 1917:© bridgeman images; Ägyptische Sicherheitskräften greifen Demonstrantengegen den Militärputsch an: © picture alliance/AARedaktion: Tobias Gabel, HeppenheimSatz: TypoGraphik Anette Klinge, GelnhausenDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitgliederder WBG ermöglicht.

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8062-3367-4

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): 978-3-8062-3401-5

eBook (epub): 978-3-8062-3402-2

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

INHALT

Einleitung

GLOBALISIERUNG

1. Ägyptisches Vorspiel

Napoleon am Nil

2. Stich durch den Sinai

Der Bau des Suezkanals

MODERNE

3. Metropolen in Bewegung

Die Verwandlung der Städte

4. Moderne auf Arabisch

Die Philosophie der „Nahda“

5. Islamische Renaissance

Das starke Band der Religion

NATIONALISMUS

6. „… zum wilden Aufstande entflammen“

Deutschlands Dschihad im Ersten Weltkrieg

7. Linien im Sand

Das Sykes-Picot-Abkommen und seine Folgen

VARIANTEN DES SCHEITERNS

8. Die Rechtgeleiteten

Saudi-Arabien und der Wahhabismus

9. Der große Diktator

Saddam Hussein oder die totale Macht

10. Revolution und Kopfschmerz

Ägypten kommt nicht voran

GOTTESKÄMPFER

11. Koran und Nation

Die Anfänge des Islamismus

12. Terror grenzenlos

Al-Kaida und der „Islamische Staat“

13. Gewalt, Macht, Sinn

Die globale Attraktivität des Dschihadismus

CHANCEN

14. Wer sind wir?

Arabische Selbstkritik

15. Und Deutschland?

Statt eines Nachworts

Karte

Anmerkungen

Bibliographie

Personenregister

Abbildungsnachweis

Einleitung

Keine Rolle spielte ich in meinem Leben

Nur als es mich seine Psalmen lehrte sagte ich:

Ich will noch mehr davon

Und um das Leben zu verändern entzündete ich in mir

Des Lebens Licht

Mahmoud Darwish, Der Würfelspieler1

Lang war der Weg nicht, gerade einmal sechzig Kilometer. Eine Strecke aber, die zwei verschiedene Welten verband, aus der lärmenden Metropole hinaus in die Stille des Landes, von der Hektik der Vielen zur Ruhe der Wenigen führte. Felder, Wälder und der Fluss: eine idyllische, fast schon bukolische Landschaft, ganz anders als die dröhnende Hauptstadt. Ein Refugium für die Zivilisationsflüchtlinge des frühen 20. Jahrhunderts, all jene, die genug hatten vom Drängen der Moderne, ihrem Lärm, ihrer Unruhe und Nervosität. Ideen, immer neue Ideen, zirkulierten durch die große Stadt, ausformuliert in Büchern, Zeitungen, dem aufkommenden Radio. Und kaum ein Gedanke war darunter, über den nicht gestritten wurde, oft laut, schrill und polemisch. Alles stand zur Debatte. Aber über kaum etwas bestand Einvernehmen.

Hier, in der Metropole konnte er darum nicht weiterkommen, davon war der junge Mann überzeugt: „Ich bin froh, die hektische Atmosphäre von Paris hinter mir zu lassen, wo mich das ständige Durcheinander der künstlerischen Theorien noch in den Wahnsinn treibt“, notierte er im Sommer 1918. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, der Kontinent leckte sich die Wunden. Die militärische Mobilmachung war vorüber, aber die politische, gesellschaftliche und kulturelle ging weiter, entschiedener als je zuvor. Denn alles, ausnahmslos alles stand nach der Katastrophe zur Debatte. Die sensibleren Beobachter waren sich klar: Fortan würde man anders leben müssen als bisher, in einem weltanschaulichen Provisorium nämlich, in dem die Dinge immer nur zeitweilig ihren Ort hätten. „Den kühnsten und verwegensten Werken der Gegenwart“ will der junge Künstler sich aussetzen, ist aber unsicher, inwiefern die stilistischen Formen der neuen Zeit auch wirklich zu ihm passen. „Ich kann mich zwar nicht dazu durchringen, mich ihnen anzuschließen. Ebenso wenig kann ich sie aber ignorieren und zur traditionellen Kunst zurückkehren.“2 So hofft Mohamed Naghi, 1888 in Alexandria geboren, auf den Rat von Claude Monet. Der große Schrittmacher des französischen Impressionismus hatte sich seit den 1880er-Jahren in das kleine Örtchen Giverny, nordwestlich von Paris, zurückgezogen. Dort malte er vor allem Seerosen, in einem eigens dafür arrangierten Teich. Davor hatte Monet sich immer auch für die technischen Veränderungen der angehenden Moderne interessiert. 1874 malte er etwa die auf einer massiven Stein- und Beton-Konstruktion ruhende Seinebrücke bei Argenteuil, 1877 den Bahnhof von Saint-Lazare, den zwei Lokomotiven mit ihren qualmenden Schornsteinen mächtig unter Dampf setzten. Welchen Rat würde Monet, der künstlerische Chronist der Moderne, ihm, dem jungen ägyptischen Maler, geben können?

Vielleicht spiegelt niemand den dramatischen Anschluss der arabischen Welt an die – damals noch hauptsächlich westlich inspirierte – Moderne deutlicher als jene Maler und Bildhauer des Nahens Ostens, die an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert in die Hauptstädte Europas reisten, um die dort vorangetriebenen künstlerischen Experimente auch für ihre Herkunftsländer fruchtbar zu machen. Dramatisch waren diese Versuche, weil die arabischen Künstler sich einer Schwierigkeit gegenübersahen, die ihren europäischen Kollegen völlig unbekannt war. Denn die waren mit jahrhundertealten künstlerischen Traditionen aufgewachsen, waren zutiefst mit dem Erbe vorhergehender Generationen vertraut. Ganz anders die arabischen Künstler: Sie sahen sich in Paris, Rom, London oder Berlin den avanciertesten westlichen Kunstformen ihrer Zeit gegenüber, die schockierend neu für sie waren. Zugleich wussten sie – wie alle Künstler jener Epoche – dass sie hinter diesen Stand der Entwicklung nicht mehr zurückkonnten. Die arabischen Maler kamen aus einer Region, die aufgrund des islamischen Bilderverbots so gut wie keine darstellerischen Traditionen kannte. Am nördlichen Ufer des Mittelmeers stießen sie auf Stile und Formen, die selbst für das an künstlerische Umwälzungen halbwegs gewohnte europäische Publikum revolutionär waren. Mit anderen Worten: Jene Entwicklung, die sich in Europa über Jahrhunderte entwickelt und schließlich zur modernen Kunst – etwa Impressionismus, Fauvismus, Kubismus – geführt hatte, mussten sie in wenigen Jahren durchlaufen.

Die zwischen 1870 und 1890 geborenen arabischen Maler, Zeichner und Bildhauer machten einen Sprung, wie ihn kaum eine andere Künstlergeneration jemals getan hatte. In wenigen Jahren ließen sie ein Zeitalter strenger Bilderfeindlichkeit hinter sich und stießen in eine Welt, in der künstlerisch alles möglich war. Sie fanden sich wieder in einer ungeheuren Spannung, nämlich der zwischen raffihniertesten stilistischen und formalen Experimenten und dem Erbe einer Religion, die alle darstellende Kunst in die Nähe der Sünde gerückt hatte. Und als wäre das nicht schon genug, standen die arabischen Maler und Bildhauer noch vor einer anderen Frage: Wie sollen sie die europäischen Traditionen mit den spezifischen Gegebenheiten der osmanischen Provinzen verbinden? Wie sollten sie europäische Stilformen nutzen und zugleich eine dem heimischen Publikum verständliche und es überzeugende künstlerische Sprache finden? Dessen Vorstellungen über Rolle und Aufgaben der bildenden Kunst waren so ganz anders als jene, die in Europa geläufig waren. Umso mehr kam es darauf an, die westlichen und östlichen Erfahrungen zu verbinden und daraus etwas ganz Neues zu schaffen.

Das war eine gewaltige Aufgabe, die nicht nur Naghi beschäftigte. 1906 war er nach Frankreich aufgebrochen und hatte ein Jurastudium in Lyon begonnen. Doch die Rechtswissenschaften, bemerkte der junge Mann bald, waren nichts für ihn. So hängte er das Fach an den Nagel, um sich fortan seiner größten Leidenschaft zu widmen: der Malerei. 1910 schrieb er sich an der Accademia di Belle Arti di Firenze, der Akademie der schönen Künste in Florenz, ein. Später ging er nach Paris. „Der Gedanke, mit dem Erbe meines Heimatlandes zu brechen, erschreckt mich“, notiert er dort. „Ich fürchte, mich in einen Strom künstlerischer Ausdrucksmittel zu begeben, die mir bis dahin nicht vertraut waren, die mich aufgrund ihrer Kühnheit aber faszinieren. Ich fürchte, allzu sehr unter ihren Einfluss zu geraten und mich immer weiter von Ägypten und seiner Kunst zu entfernen – einer Kunst, von der ich im Laufe der Zeit immer stärker spüre, welch mächtige Bande sie an mich binden.“3

Dies sind die Sorgen, die Naghi von Paris auf den Weg nach Giverny treiben, um Rat bei dem bald achtzigjährigen Claude Monet zu holen. Einige Monate verbringt er in der Nähe des Meisters, aber ganz mag er sich ihm nicht anvertrauen: Die Idee, das ägyptische Erbe mit den modernen Kunstformen Europas zu verbinden, behält er für sich. Das Ergebnis aber beeindruckt Monet ganz offenbar: „Als ich ihm meine Bilder zeigte, kam er auf deren ständig wechselnden Farben zu sprechen, die ihn an den Schimmer von Perlen erinnerten. Er hat mich ermutigt, in dieser Weise fortzufahren. Er schätzte einige meiner Arbeiten, forderte aber weitere künstlerische Eigenständigkeit und einen kühneren Umgang mit den Farben.“4

Tatsächlich wurde Naghi ein Meister der Farben, und ein Klassiker der ägyptischen Malerei. In warmen Tönen malte er nach seiner Rückkehr die Heimat, ihre Landschaften und ihre Städte – unverkennbar impressionistisch inspiriert, sanft in der Formgebung, zugleich aber mit scharfem Blick für die Eigenheiten des Landes. Mit seinen Werken steht Naghi ganz am Anfang der darstellenden Kunst seines Landes wie des Nahen Ostens überhaupt. Von Anbeginn orientierte sich diese Kunst am Westen – musste sich an ihm orientieren. Mangels eigener Traditionen griffen die arabischen Künstler die europäischen Modelle begierig auf, um im Umgang mit ihnen immer souveräner zu werden und sie schließlich auf ganz eigene, höchst originelle Weisen zu verwenden. Man schaue sich – um nur ein paar Namen zu nennen – die Arbeiten einer Inji Eflatoun, eines Chant Avedissian, eines Suad al-Attar oder des libanesischen Künstlerpaares Joana Hadjithomas und Khalil Joreige an: Man sieht, wie meisterhaft arabische Künstler sich die europäischen (später auch amerikanischen) Vorlagen aneigneten und auf dieser Grundlage ganz neue Wege gingen.

Im freien Fall

Die arabische Kunst – wie auch die arabische Literatur – hat die Begegnung zwischen Orient und Okzident auf höchst kreative, anregende Weise verarbeitet. Die arabischen Maler und Autoren nahmen die Anregungen aus Europa und später Amerika auf und nutzten sie, um mit diesen Techniken ihre eigene Welt zu durchdringen. Leider gehören Kunst und Literatur aber zu den wenigen Feldern, auf denen eine Symbiose zwischen Ost und West, romantischer gesprochen: Orient und Okzident, gelungen ist. In den Werken der arabischen Kunst und Literatur hat sich die Moderne umfassend und glücklich realisiert – im großen Unterschied zu den anderen Feldern, vor allem der Politik und dem, was man gesellschaftlichen Fortschritt nennt. Insgesamt hat die arabische Welt aus der Begegnung mit dem Westen einen fragwürdigen Nutzen gezogen – wohl auch ziehen müssen. Die Moderne: Das ist jene ungeheure, unwiderstehliche Kraft, die irgendwann, sei es seit den Entdeckungsreisen eines Christoph Kolumbus, den bahnbrechenden Drucktechniken eines Johannes Gutenberg, den Werken eines Kant, Hume, Voltaire oder dem französischen Revolutionsjahr 1789, über Europa gekommen ist. Alles ist seitdem in Bewegung geraten, nichts gilt ideologisch als sicher, alles steht in Frage. Die wohl berühmteste Formel für die rasanten Veränderungsprozesse haben Karl Marx und Friedrich Engels auf geradezu hellseherische Weise in ihrem Kommunistischen Manifest gefunden: „Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.“ Kürzer noch hat die europäischen Erfahrungen mit der Moderne Friedrich Nietzsche in jenen Zeilen umrissen: „Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten?“ Will sagen: Wir haben die Dinge kaum mehr unter Kontrolle.

Ja, wir stürzen, halten uns gerade so eben, mit allergrößter Mühe, im Gleichgewicht. Wie riskant dieser freie Fall ist, zeigt sich derzeit an den großen globalen Gefahrenzonen: Weltfinanzsystem, Terrorismus, Klimawandel. Dass wir diese Herausforderungen am Ende in den Griff bekommen werden, ist keineswegs ausgemacht. Und doch nehmen wir die Mühen der Balancehaltung auf uns. Nicht nur, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Sondern auch, weil wir die große Segnung der Moderne, die Freiheit, niemals wieder aufgeben wollen. Sicher, über Teile dieser Freiheit kann man streiten, sie auf manchen Gebieten, etwa dem der Finanzwirtschaft, mit guten Gründen in Frage stellen. Die De-facto-Anarchie der Märkte hätte die Welt 2007 fast in den Abgrund stürzen lassen. Die Moderne kennt aber noch eine andere Freiheit: die intellektuelle, die Freiheit der Ideen. Diese Freiheit beginnt mit den Wörtern. Alles ist denkbar, alles lässt sich formulieren, austesten, in Betracht ziehen. Die Fiktion, die großartige menschliche Gabe, sich neue Welten vorzustellen (und einige von ihnen auch umzusetzen), ist der mächtigste Motor, der den Menschen zur Verfügung steht, und seit Anbruch der Moderne haben die Menschen diesen Motor entschieden frisiert, ihm neue, ungeahnte Kräfte hinzugefügt. Dieser Motor setzt unentwegt neue Ideen in die Welt, beschert den Menschen alle nur denkbaren Lebensformen. Keine Idee, keine Leidenschaft, die – im segensreichen Rahmen juristischer Vorgaben – nicht umzusetzen wäre. Eine fiebrige Unruhe hat die Welt gepackt, die Menschen in nie endende Erregungszustände versetzt. Nicht wenige nehmen diese Unruhe als Genuss wahr, wenn nicht, in postreligiösen Zeiten, als Sinn des Lebens überhaupt. Allerdings wissen wir inzwischen, wohin die unkontrollierte Phantasie geführt hat. Die Europäer haben im Namen der Ideologien die furchtbarsten Verbrechen begangen. Allen voran gingen in dieser Hinsicht die Deutschen. Sie trieben das Töten auf die Spitze und ließen sich sogar zu einem Völkermord hinreißen. Die Moderne, wissen wir seitdem, ist ein hochriskantes Unternehmen. Wie lange es sich halten lässt, ob wir es nicht irgendwann abbrechen oder sehr stark modifizieren müssen, wird sich zeigen. Die genannten Risiken sprechen sehr dafür.

Moderne auf Arabisch

Der Westen kann aus seinen Moderne-Erfahrungen ein gemischtes Resümee ziehen, mit hellen, aber auch sehr dunklen Seiten. Ganz anders fällt das Fazit in der arabischen Welt aus. Hier hat die Moderne viele ihrer Verheißungen nicht eingelöst. Die Moderne: Das war (und ist zu Teilen, Stichwort US-Invasion in den Irak 2003, immer noch) für die meisten Araber die Begegnung mit einem übermächtigen, nicht nur freundlichen Westen. Seitdem Napoleon 1798 in Ägypten einmarschierte, haben die Bürger des damaligen Osmanischen Reiches und später der aus ihm hervorgegangenen arabischen Staaten immer wieder erfahren müssen, wie schwach sie sind. In erster Linie militärisch, in der Konsequenz daraus aber auch politisch und sozial. Die arabische Welt als Spielball des Westens: Diese Erfahrung zieht sich durch die gesamten rund 220 Jahre, denen dieses Buch sich widmet. Der Feldzug Napoleon Bonapartes; die britische Herrschaft in Ägypten; die eigennützigen, an den arabischen Interessen bestenfalls mäßig, im Grunde aber kaum interessierten Vereinbarungen und Verträge der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg; die Zusammenarbeit mit arabischen Despoten quer durch das gesamte 20. Jahrhundert; schließlich, im neuen Jahrtausend, der war on terror: All diese Erfahrungen haben die Araber dazu gebracht, den Westen mit Begriffen wie Hochmut, Prinzipienlosigkeit, Hinterlist, einer oft grenzenlosen Gewaltbereitschaft zu verbinden; letztere hat in der arabischen Welt auf vielen Schauplätzen zahllose Menschenleben gefordert. All dies sollte im Hinterkopf haben, wer den Dschihadismus verstehen will.

Entschuldigt ist der Terror damit freilich noch lange nicht, und eines sei ganz deutlich gesagt: Die arabische Welt hat sehr wohl auch ihre eigenen Schurken hervorgebracht. Kaum ein Staat in der Region, in dem nicht starke Männer das Sagen gehabt haben und teils weiterhin haben; kaum ein Staat, in dem die Bevölkerung unter ihren Despoten nicht zu leiden gehabt hätte. Viele dieser arabischen Gewaltherrscher verdankten und verdanken ihren Aufstieg spezifischen historischen Konstellationen, an denen – gewiss – der Westen oft erheblichen Anteil hatte – und hat. Zu Teilen, allerdings nicht durchgehend, verdanken sie heute ihre Macht einer westlichen Politik, die menschenrechtliche Ideale, zurückhaltend formuliert, nur bedingt als Leitlinien ihrer Entscheidungen pflegt. Doch die starken Männer der Region hatten und haben keinerlei Skrupel, ihre Macht auch gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Das alte, sicher tendenziöse Wort von orientalischen Despoten ist nicht ganz falsch. Der Westen freilich muss sich vorwerfen lassen, dass er sich niemals entschlossen gegen diese gestellt hat. Dieser Verzicht hat Folgen.

Europa sinniert über den Orient: „Bonaparte devant le Sphinx“. Gemälde (1886) von Jean-Léon Gérôme, der auch in anderen Werken Napoleon in Ägypten imaginierte.

All das hat dazu beigetragen, dass viele Araber westlich geprägten Begriffen und Konzepten wie Demokratie, Menschenrechte, Aufklärung und Rechtstaat nur bedingt vertrauen – zu oft sind die in diese Begriffe gesetzten Erwartungen enttäuscht worden. Das hat nicht die Ideale selbst erschüttert, wohl aber den Glauben daran, dass jene, die sie ursprünglich geprägt hatten, sie auch im Nahen Osten ohne jede Einschränkung verwirklicht sehen wollen. Dass von den eigenen Potentaten ebenso wenig, vielleicht sogar noch weniger zu erwarten ist, hat sich in der Region als Allgemeingut längst etabliert.

Die Moderne war in der arabischen Welt aber nicht nur politisch, sondern auch kulturell problematisch. Ein kurzes Gedicht des syrischen Dichters Ali Ahmad Said (*1930) alias Adonis über die Verwandlung einer Moschee in eine Fabrik ist emblematisch für das Gefühl der Entwurzelung, das die Moderne in die Region getragen hat. Auf vielen Wegen spürt das Buch den Umwälzungen nach, die sich aus dem Übergang vom – vergleichsweise – ruhigen Leben im Osmanischen Reich zu den drängenden Rhythmen des Kapitalismus ergeben haben. Man muss es sich vorstellen: Ein französischer Feldherr, dessen Truppen das ägyptische Heer hinwegfegen; europäische Techniker, die einen uralten Traum, nämlich den Stich durch den Sinai, verwirklichen und so das Mittel- und das Rote Meer miteinander verbinden; britische Diplomaten und Bankiers, die, unterstützt von ihren Militärs, den Ägyptern die Herrschaft über das eigene Land entwinden und über Jahrzehnte dessen Geschicke bestimmen; Schiffe aus aller Herren Länder, die den Suezkanal in eine der wichtigsten Verkehrsadern des nunmehr globalen Transportwesens verwandeln; Schiffe auch, die die jeweils neuesten Moden – die intellektuellen wie die der Haute Couture in Paris, Rom und London – in den Orient bringen; junge Araber, die zum Studium nach Europa aufbrechen und sich nach der Rückkehr über die Sitten ihrer Eltern wundern; Theologen, die keine Antwort auf die Frage wissen, warum der Islam der zivilisatorischen Macht des Westens nichts Vergleichbares entgegenzusetzen habe; die Ankunft der ersten Autos, Busse, Straßenbahnen; die Eröffnung der ersten Kinos, die um sich greifende Caféhaus-Kultur; Anarchismus, Laizismus und Atheismus, die sich seit dem 19. Jahrhundert – vergeblich – anschicken, den Islam als Ideologie Nummer eins herauszufordern; die Entdeckung des Erdöls und die mit ihm sprudelnden Petrodollars, die den Scheichs und Monarchen der Arabischen Halbinsel zu schillerndem, oft obszön zur Schau gestellten Reichtum verhelfen; überhaupt, als bislang größte Herausforderung, der Kapitalismus. Der Zwang zum Geldverdienen verschont niemanden mehr; sich ihm zu verweigern, muss man sich leisten können. Das ist bei den wenigsten der Fall, und so sind zu den religiösen längst auch die Erwerbspflichten getreten. Dass beides in der Lesart mancher durchaus zusammenpasst, zeigt sich ausgerechnet in der Führungsmacht der sunnitischen Welt, Saudi-Arabien. Rund um das Allerheiligste des Islams, die Kaaba von Mekka, sind die Hotels und Shopping-Malls kaum minder hoch und mächtig als der Masdschid al-Haram, die Heilige Moschee, eines der religiös bedeutsamsten Bauwerke der islamischen Welt. So unterschiedlich sich die Phänomene zeigen – alle haben sie auf ihre Weise die traditionellen Selbstverständlichkeiten herausgefordert und fordern sie weiter heraus. „Wir haben uns von den Dattelpalmen entfernt“, beschreibt der irakische Dichter Saadi Yusef (*1934) kurz und knapp die Erfahrungen seiner Generation.5 Und der palästinensische Dichter Ghassan Zaqtan (*1954) beschreibt, wie die, die unter dem Verlust leiden – „die Einsamen“ nennt er sie – versuchen, diesen zu verarbeiten: „Sie wählen einen Platz im Abseits/Der dem verblühten Namen eines Baumes gleicht/und beginnen von Neuem, das Vergangene zu beschreiben.“6

Der Islam – und was man aus ihm nicht lernen kann

Es sind, so die These dieses Buches, diese millionenfach gemachten Erfahrungen von Verlust und Scheitern, die den Orient und seine Menschen irgendwann haben nervös werden lassen. Erwartungen, die sich nicht erfüllten, Aspirationen, die ins Leere liefen, im persönlichen Leben ebenso wie in der Gesellschaft als ganzer: Sie haben dazu beigetragen, jene Atmosphäre der Hektik, Ungeduld und Verdrossenheit entstehen zu lassen, die für weite Teile der Region derzeit so typisch ist.

Dazu ein persönliches Wort: Irgendwann nach dem 11. September 2001, den spektakulären Attentaten von New York und Washington, hielt es mich nicht mehr: Während einer Reise nach Tunesien kaufte ich mir ein Lehrbuch der arabischen Sprache. Ich wollte wissen, wovon sie getrieben wird, die arabische Welt, und zwar aus erster Hand. So hielt ich nach einigem Stöbern ein, grünes, reichlich abgeschabtes Bändchen in der Hand. Zerknickt und mit Falten auf dem Umschlag, war es alles andere als ansehnlich. Aber es tat seinen Dienst. Es führte mich in die arabische Schrift ein, jene so exotisch anmutenden Zeichen, die für mich bis dahin das verlockendste Rätsel des Orients gewesen war, viel anziehender noch als die anderen Attraktionen der Region. Viel mehr als Kamele, Dattelpalmen, Moscheen und fliegende Teppiche interessierten mich die Schriftzeichen. Ich lernte also Arabisch. Ein work in progress, mit der Betonung auf beidem: der Arbeit, aber auch dem Fortschritt. In meiner Erfahrung ist beides untrennbar miteinander verbunden: Kniet man sich rein, geht es voran. Verschiebt man das Üben auf den nächsten und den übernächsten Tag, wird die Sprache ein Rätsel bleiben. Inzwischen, nach zahllosen Stunden über Grammatiken, Vokabellisten und Privatstunden, bin ich halbwegs zufrieden – ganz werde ich es aber nie sein.

Zugleich begann ich, über die Region zu lesen. Eine Reise nach Paris hatte mich in das wunderbare Centre du Monde Arabe nahe der Sorbonne gebracht. Das von mehreren arabischen Staaten finanzierte Kulturzentrum, ein Areal von durchaus beachtlicher Größe, bietet zahllosen Veranstaltungen – Ausstellungen, Musikaufführungen, Diskussionsrunden – eine Bühne. Und es hat eine eigene Buchhandlung, eine der bestausgestatteten in Europa, was Bücher zur arabischen Welt angeht. Dort wurde ich zu einem guten Kunden. Von jeder Reise nach Paris kam ich schwerbeladen zurück. Und so entdeckte ich die großen arabischen Historiker, Politologen, Soziologen und Kulturwissenschaftler der Gegenwart, die Bücher eines Hischam Dschait, Samir Kassir, Sadiq al-Azm, Georges Corm, um nur ein paar zu nennen. Wenn es bis ins Mark gehende, also geradezu physisch spürbare intellektuelle Erschütterungen gibt, dann haben die Bücher dieser Autoren sie ausgelöst. Hier fand ich die Probleme der arabischen Welt auf ganz andere Art beschrieben als auf jene, die ich aus vielen deutschen Texten gewohnt war. In gewisser Weise schrieben diese Autoren über die Welt auf eine geradezu exotisch anmutende Weise: nämlich nüchtern, präzise und konkret. Keine großen Spekulationen über das Mega-Thema „Islam“, stattdessen Blicke auf das Umfeld: auf Politiker, Staatsmänner und Regierungen, auf Diplomaten und internationale Unterhändler, auf Bildungspolitik, Schulen und Universitäten; auf den Arbeitsmarkt, die politische Kultur, rechtstaatliche Prinzipien und deren Geltung, auf Menschenrechte, Medien und die Kultur. Kurzum, auf all das, was sich auf das Leben der Bürger unmittelbar auswirkt, ihr Daseinsgefühl bestimmt, dazu beiträgt, wie sie die Welt sehen. Noch anders gesagt: Die arabischen Analytiker beschrieben (und beschreiben) ihr Welt so, wie westliche Analytiker die ihre beschreiben: nüchtern, sachlich, nachvollziehbar. Auf eine Weise also, die sich gründlich von derjenigen unterschied, mit der man damals in Deutschland, jedenfalls außerhalb des akademischen Feldes, über die arabische Welt schrieb. Inzwischen, insbesondere seit den Aufständen des Jahres 2011, ist zwar auch die hiesige Literatur konkreter und nüchterner geworden. Aber nach wie vor steht im Zentrum sehr vieler Debatten der Islam. Er muss für alles herhalten: für die politischen Missstände in der Region; den erbärmlichen Zustand der Menschen- und Bürgerrechte; das Scheitern demokratischer Aspirationen auch nach dem Revolutionsjahr 2011; für ihren ökonomischen Rückstand; das oft schlechte Ausbildungsniveau von Schülern und Absolventen, kurzum: eigentlich für alles.

Die Autoren, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben, sehen es anders: Sie alle sind weit davon entfernt, den in der Tat oft bedauerlichen Zustand des Islams rechtfertigen zu wollen. Im Gegenteil: Da, wo es angebracht ist, äußern sie sich in aller Schärfe. Aber sie weisen eben auch auf die anderen Faktoren, den politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Hintergrund, hin. Aus ihrer Sicht sind die theologischen Debatten von den politischen Realitäten kaum zu trennen. Mehr noch: Aus ihrer Sicht bildet der politische Alltag nicht nur den Hintergrund des religiösen Denkens, sondern wirkt direkt und unmittelbar darauf ein. Ich selbst habe darauf verzichtet, in diesem Buch ein Kapitel zu schreiben, das sich mit „dem“ Islam befasst. Viel mehr als auf das, was im Koran steht, so meine Überzeugung, kommt es auf die Intentionen an, mit denen er gelesen und gedeutet wird. Ohnehin sind die Suren des Korans vielfältig auslegbar; sie zu deuten, hat über die Jahrhunderte Generationen von Exegeten beschäftigt.7 Umso mehr kommt es auf die Interessen derer an, die ihre Interpretationen vortragen. Die mögen wissenschaftlich oder politisch motiviert sein, gemäßigten oder fundamentalistischen Strömungen zuarbeiten, reinen Herzens oder mit Hintergedanken dargelegt werden. Eines aber verbindet alle Auslegungen des Korans: endgültig und absolut sind sie, wie alle Interpretationen gleich welcher Texte, nie. Sie sind notwendig beschränkt, werfen auf das nie überschaubare Ganze stets einen mehr oder weniger eingeschränkten Blick. Und immer bleiben sie vorläufig.

Nein, es bringt nichts, einzelne Koranverse hervorzuziehen und aus ihnen auf die Beschaffenheit „des“ Islams (als ob es von ihm nur eine und nicht unendliche viele Varianten gäbe) zu schließen. Viel wichtiger, wie gesagt, ist es, auf die Motive derer zu schauen, die ihn deuten und ihre Deutungen in die Welt tragen. Genau das tut dieses Buch. Es erzählt die Geschichte einer in Unordnung geratenen Welt und der Versuche, diese wieder in Ordnung zu bringen – auch, aber nicht nur, mit Hilfe der Religion. Doch die Religion ist nur eine Art, die Erschütterungen der Region zu bewältigen. Und um sie, die Geschichte dieser Erschütterungen, geht es in diesem Buch vor allem.

Es ist die Geschichte einer Erschütterung, wie sie größer, umfassender – und leider oft auch tödlicher – kaum sein könnte. Es ist eine sehr konkrete, oft genug traurige Geschichte.

Arabische Liberale

Und doch hat diese Geschichte auch ihre Helden und Lichtgestalten. Der britische Historiker Albert Hourani (1915–1993), Sohn libanesischer Einwanderer, veröffentlichte zu Beginn der 1960er-Jahre ein berühmt gewordenes Buch: Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939.8 Darin porträtierte er jene arabischen Intellektuellen, die die Impulse der Moderne aufnahmen und für ihre Region weiterzuentwickeln versuchten. Sie nahmen die Ideale der Zeit – Aufklärung, Gerechtigkeit, technischer Fortschritt – wörtlich und hofften, sie auch in der arabischen Welt umsetzen zu können. Daraus wurde nichts, oder zumindest nicht allzu viel. Aber nicht etwa, weil die Araber dazu von vornherein unfähig gewesen wären – sondern weil die politischen Umstände nicht danach waren. Paradoxerweise – oder auch zynischerweise – war es der Westen selbst, der diese Hoffnungen unterlief. Die rüde Machtpolitik, die er in der arabischen Welt an den Tag legte und noch legt, ließ dem liberalen Denken keine Chance, seine Ideen auch dort politische Wirklichkeit werden zu lassen. Das galt im 19. Jahrhundert, und es galt über weite Teile des 20. Jahrhunderts. Später dann übernahmen die hausgemachten Diktatoren die Regie. Auch sie hatten mit liberalen Aspirationen wenig bis nichts zu schaffen. Und es gilt für das 21. Jahrhundert. Die tragisch gescheiterten Aufstände des Jahres 2011 zeigen, wie unzureichend die – vielen – liberal gesinnten Bürger der Region für die Auseinandersetzung mit den etablierten Machtmaschinen gerüstet waren. Mit Ausnahme der Tunesier haben sie alle sich den schon sicher geglaubten Sieg wieder nehmen lassen. In nur wenigen Tagen vermochten die Demonstranten scheinbar felsenfest stehende Regimes zu stürzen. Was sie nicht wussten: Macht verträgt kein Vakuum. Ihre Strukturen sperren sich dagegen, allzu lange unbesetzt zu bleiben. Hierarchien verlangen nach Personal. Übernehmen die Revolutionäre nicht umgehend die vakant gewordenen Posten, tun das die anderen. Nirgends zeigt sich die politische Gerissenheit der etablierten Hierarchie eindrucksvoller als in Ägypten. Nach einem kurzen, trickreich gefochtenen Zwischenspiel übernahmen dort, mit Ausnahme einiger symbolisch herausragender und darum „verbrannter“ Figuren aus der obersten Hierarchieebene, wieder jene das Ruder, die es 2011 für eine Weile hatten abgeben müssen. Die aber, die gegen die alten Machthaber protestiert haben, gegen sie auf die Straße gegangen sind und für ihre Freiheit einen teils ungeheuer hohen, mit ihrem Leben sogar den höchsten Preis überhaupt gezahlt haben: Sie sind die Nachfahren jener, die Albert Hourani einst porträtierte. Einige der Nachfahren jenes „Liberal Age“ habe ich im Kapitel zur arabischen Selbstkritik porträtiert. Sie sind diejenigen, die mir das Herz für die arabische Welt geöffnet haben. Es sind weitsichtige, vielfältig gebildete, liberale und kosmopolitische Personen, Menschen, die nicht anders konnten als auf Distanz zu dem zu gehen, was viele aus ihrem Umfeld für selbstverständlich und gewiss hielten und weiterhin halten. Diese Menschen sind für meine Begriffe die Avantgarde der arabischen Welt – auch und gerade darum, weil die toleranten und weiten Räume, die sie in ihren Texten abstecken, noch keine politische Wirklichkeit geworden sind. Vielleicht lässt sich ihre Position – und ebenso die zahlloser anderer Menschen in der arabischen Welt – in den Zeilen des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwish (1941–2008) zusammenfassen. Als Kind floh Darwish mit den Eltern aus der Heimatstadt Akko, die nach der Staatsgründung Israels in dessen Territorium überging. Darwish wurde zum unmittelbaren Zeugen und Betroffenen des kompliziertesten und längsten Konflikts der arabischen Welt. Ein Konflikt, der wie alle Konflikte auf die Belange des Einzelnen keine Rücksicht nimmt. Darum konnte Darwish, wie er in seinem Gedicht schreibt, „keine Rolle“ in seinem eigenen Leben spielen: Es ergab sich dazu schlicht nicht die Gelegenheit. Die Psalmen des Lebens aber lernte er sehr wohl. Und um das Leben zu verändern, entzündete er sich „des Lebens Licht“, wie es in dem Gedicht heißt. In wenigen Zeilen umreißt Darwish die Situation von Millionen Menschen in der arabischen Welt, die Situation all jener Männer, Frauen und auch Kinder, die in ihrem eigenen Leben keine oder kaum eine Rolle spielen – und die trotzdem das Licht des Lebens entzünden, und sei es ein noch so flackerndes Flämmchen. Den Willen solcher Menschen und die Situationen, in denen sie dieses Licht vor sich her treiben, habe ich in diesem Buch zu erzählen versucht. Die Geschichte soll dazu beitragen, die Verzweiflung und den Zorn vieler Araber besser zu verstehen. Es soll aber auch den Blick für das schärfen, was falsch gelaufen ist – und was in Zukunft besser laufen muss. Die zusammenwachsende Welt, die in den Millionen arabischer Flüchtlinge drastische Evidenz gewonnen hat, lässt gar keine andere Wahl.

Zum Schluss noch dieses: Man wird in diesem Buch die Frauen vermissen. Ich gebe es unumwunden zu: Dieses Buch wird von Männern bevölkert. Ausgesucht habe ich mir das nicht. Die weitgehende Abwesenheit der Frauen auf den folgenden Seiten spiegelt ihre Abwesenheit im öffentlichen Leben der Region, jedenfalls, was die beiden vorletzten Jahrhunderte, das 19. und das 20., angeht. Natürlich: Auch Frauen beteiligten sich seit jeher am öffentlichen Leben der arabischen Welt, aber sie blieben eher am Rande. Freilich kann man ihre Abwesenheit auch als Kompliment deuten: Wenn eine Welt in vielerlei Hinsicht so aus den Fugen geraten ist wie die arabische – dann hat man allen Grund, zufrieden mit sich zu sein, wenn man sagen kann, man sei für diesen Schlamassel nicht verantwortlich.

Und noch etwas: Eine Geschichte der arabischen Moderne in einem Band kann niemals vollständig sein. Diese Moderne hat unendlich viele Facetten und lässt sich anhand ganz unterschiedlicher Länder, Personen, Ereignisse und Episoden erzählen. Das Buch bietet eine Auswahl, in der Hoffnung, die großen Dramen der Region beispielhaft zum Ausdruck zu bringen. Ich selbst bin mir der Unvollständigkeit des Stoffes schmerzlich bewusst. Es fehlt ein Kapitel über das tödlich zerrissene Syrien, es fehlt eines über den Libanon. Auch der Maghreb kommt bestenfalls am Rande vor. Und es fehlt ein eigenständiges Kapitel über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Dazu habe ich mich angesichts des notwendig beschränkten Raums bewusst entschieden. Der Konflikt ist in der europäischen und zumal der deutschen Öffentlichkeit zumindest in seinen groben Linien bekannt, so dass ich darauf verzichtet habe, diese noch einmal nachzuzeichnen. Stattdessen habe ich mich auf Länder und Ereignisse konzentriert, die, wenn ich richtig sehe, weniger bekannt sind.

Den Weg von Mohamed Naghi habe ich in meinem Buch nicht weiter verfolgt, ebenso wenig den anderer Maler. Das Kapitel über die arabische Kunst der Moderne war schon geschrieben, als ich mich gezwungen sah, es wieder herauszunehmen – zu relevant waren andere Phänomene in der Region. Leider auch der Dschihadismus, der die Region derzeit über weite Teile im Griff hält und längst auch auf Europa übergesprungen ist. Mit wem man es zu tun hat, was diese Leute denken: das darzulegen, hielt ich für unverzichtbar. So entschloss ich mich, einige der wesentlichen Vordenker und Akteure des Dschihadismus zu porträtieren. Das ging auf Kosten anderer – Künstler, Musiker, Autoren (und es sei gesagt: auch der Künstlerinnen, Musikerinnen und Autorinnen), die mir – als Persönlichkeiten, die Mut machen – unendlich mehr am Herzen liegen. Katastrophale Realitäten haben sie leider aus dem Buch vertrieben. Das bedauere ich zutiefst.

Fast durchweg präsent ist in diesem Buch die für mich faszinierendste Region überhaupt, der Mittelmeerraum. Seit Jahrzehnten lässt sie mich nicht los, weder in ihrer romanischen Version, die ich mir im Studium der Romanistik erschloss; noch in ihrer arabischen, in die ich auf eigene Faust, begleitet von virtuellen Lehrern, den Autoren der für dieses Buch herangezogenen Arbeiten, erkundet habe. Eine der frühesten, grundlegenden Begegnungen mit der Méditerranée verdanke ich aber meiner Mutter. Sie, die diesen Raum durchaus auch mit der Seele erkundete, gab ihre Faszination an mich weiter. Auch darum widme ich ihr dieses Buch.

GLOBALISIERUNG

1. Ägyptisches Vorspiel

Napoleon am Nil

Es wird dem schwachen Diener Gottes erlaubt sein,

von den Veränderungen zu berichten, die die Hand des Schicksals

in Ägypten bewirkt hat.

Nikula al-Turk, L’expédition des Français en Égypte, 1839

Langsam hob die Kugel ab und schwebte nach oben. Sicher stieg sie dem Himmel über Ägypten entgegen, höher und immer höher. Bald schon schien sie bis an die Wolken zu stoßen, schwebte in Luftschichten, in die sich nicht einmal Vögel wagten. Ein unglaubliches Experiment vollzog sich vor den Augen der staunenden Zuschauer, ein nicht für möglich gehaltenes Wunder der Technik, das die unerhörte Kunst der französischen Ingenieure demonstrierte. Eine dünne, in Rot, Weiß und Blau gehaltene Seidenhaut schwebte über den Ufern des Nils, als würde Napoleons Herrschaft auch im nördlichen Afrika keine Grenzen mehr kennen.

Anderthalb Jahrzehnte hatten die Franzosen bereits mit Heißluftballons experimentiert. Im Juni 1783 war es den Brüdern Joseph Michel und Jacques Étienne Montgolfier in Paris erstmals gelungen, einen mit Papier ausgelegten Leinensack in die Luft schweben zu lassen. An dessen Unterseite hatten sie einen Korb angebracht, in dem Wolle und Stroh brannten. Ihre Hitze drückte das Gefährt nach oben. So erfolgreich war der Versuch, dass die Brüder im September desselben Jahres in Anwesenheit von König Ludwig XVI. einen weiteren Ballon in die Höhe steigen ließen. Dieses Mal wagten die Brüder das Unglaubliche: einen bemannten Flug – wenn auch, um das Risiko überschaubar zu halten, nicht mit Menschen an Bord, sondern drei Tieren: einem Hammel, einer Ente und einem Hahn. Das Experiment wurde zum Triumph: Der Ballon schwebte auf gut 2000 Meter Höhe, legte dabei eine Strecke von zwei Kilometern zurück, um dann sanft und unbeschadet zu Boden zu sinken.

Nun also, fünfzehn Jahre später, ein ähnliches Spektakel in Kairo. Auch hier läuft zunächst alles glatt. Unbeirrt und mühelos steigt die seidene Kugel nach oben. Ginge es so weiter, würde man sie alsbald aus den Augen verlieren. Dann aber geschieht das Unerwartete: Der Ballon fängt Feuer. Die Außenhaut verbrennt, das Himmelsgefährt verliert an Schwung und stürzt der Erde entgegen. Ein nacktes, rauchendes Skelett, das in rasendem Tempo vom Himmel in Richtung Erde rauscht, mit hartem Schlag auf den Boden stößt und hart auseinander bricht.

Das also war sie, die französische Ingenieurskunst: eine kläglich gescheiterte Geste, die einige Momente lang alles bisher für möglich Gehaltene hinter sich zu lassen schien, sich dann aber doch Kräften geschlagen gab, die größer waren als sie, ihr Grenzen setzten, an denen sie nicht vorbei kam. Mit ihren Geräten, hatten die Franzosen den staunenden Ägyptern zuvor erklärt, könnten sie in ferne Länder reisen, Informationen über die Erde sammeln und Nachrichten über weite Distanzen schicken. Nun aber, an diesem Novembertag des Jahres 1798, schien klar, dass es damit nicht allzu weit her war. Eigentlich hatte die Flugschau die Ägypter beeindrucken sollen. Doch stattdessen sorgte sie im Publikum für Spott und schenkte den Einheimischen die beruhigende Gewissheit, dass selbst einer so modernen Militärmacht wie Frankreich nicht alles möglich war. „Es war klar“, notierte der ägyptische Chronist Abd al-Rahman al-Dschabarti (1753–1825), der Zeuge der gescheiterten Technikdemonstration wurde, „dass dieses Objekt den Drachen ähnelt, die die Sklaven für Hochzeiten und andere Feste basteln.“1

Al-Dschabarti hat mit seiner Chronik, Tarîkh muddat al-Faransis bi-Misr („Geschichte des Aufenthalts der Franzosen in Ägypten“) die bekannteste Darstellung von Napoleons Ägyptenfeldzug aus arabischer Sicht verfasst. Geschrieben unter dem direkten Eindruck der Ereignisse, gibt sie ein unmittelbares Zeugnis von den Empfindungen eines gebildeten Ägypters während der dramatischen Zeit, die das Land am Nil seit dem 28. Juni 1798 durchlebte – jenem Tag, an dem Napoleons Flotte nahe der Hafenstadt Alexandria vor Anker ging. Drei Jahre blieben die Franzosen in Ägypten, bis sie schließlich von einer britisch-osmanischen Allianz geschlagen und zum Rückzug gezwungen wurden. Aus französischer Sicht ist die Expédition de l’Égypte bestens dokumentiert. Auf arabischer Seite sind die Zeitzeugnisse hingegen dünn gesät. Al-Dschabarti hat nicht nur die umfassendste Schilderung gegeben, sondern auch die engagierteste. Er berichtet nicht nur, sondern kommentiert auch. Das macht sein Werk aus historischer Sicht so wertvoll. Denn es verrät, wie sich der Feldzug aus Sicht der Unterlegenen darstellte – von Menschen also, die einer ganz anderen Kultur angehörten, deren Gesellschaft ganz anders geordnet war, die in vielem ein ganz anderes Bild von der Welt hatten. Die Ägypter machten als erste jene Erfahrung, die nach ihnen, im Zeitalter von Kolonialismus und Imperialismus, so viele andere Araber machen sollten: die Bekanntschaft mit Menschen, wie sie die meisten von ihnen nie zuvor gesehen hatten, die sich in vieler Hinsicht von ihnen unterschieden, die Fremde für sie waren. „Aber keine Fremden wie die aus der Nachbarschaft. Sondern Menschen, die sich ganz anderer Sprachen bedienten, anderen religiösen Riten folgten, die andere Arten von Kleidung und Kopfbedeckung trugen (oder auch, schlimm genug, überhaupt keine). Menschen, die andere Arten von Häusern bauten, andere Arten der Zusammenkunft pflegten. Diese Fremden aßen Schwein, tranken Alkohol, und ihre Frauen bewegten sich in der Öffentlichkeit, ohne das Gesicht zu bedecken. Sie lachten über Witze, die nicht lustig waren, vermochten aber den Charme anmutiger Dinge nicht zu erkennen. Sie aßen Nahrungsmittel von merkwürdigen Geschmack, hörten Musik, die wie Lärm klang, und verbrachten ihre Zeit mit merkwürdigen und sinnlosen Dingen, etwa Kricket spielen und Quadrillen tanzen.“2

Auch Al-Dschabarti sieht die Franzosen mit Befremden. Aber er vermag seine Empfindungen in Worte zu fassen, ja mehr noch: Er schwingt sich über die kulturellen Unterschiede empor, indem er das Verbindende zwischen den Menschen erkennt – und benennt. Denn eines stimmt ja: Die Menschen mögen sich in vielem unterscheiden. In vielem ähneln sie sich aber auch. Vor allem in der Politik. All die Strategien und Tricks, die Napoleon in Ägypten anwendet, können Al-Dschabarti nicht mehr überraschen. Dazu hat das Land am Nil bereits zu viele Machtkämpfe hinter sich. Es hat die Rivalitäten der Pharaonenzeit durchlebt, die Herrschaft Alexanders des Großen, der Römer, der Perser und schließlich der Muslime von der Arabischen Halbinsel. Es folgten die Mongolen und Osmanen. Und nun stand Napoleon im Land. Ein Kriegsherr vom anderen Ende des Meeres. Aber keiner, der mit anderen Absichten kam als jene, die das Land vor ihm zu unterwerfen gesucht hatten. Und so durchschaut der Historiker die Pläne des Eroberers, ahnt der Ägypter zumindest, was der Franzose will – und stellt dessen Erklärungen seine eigenen Deutungen entgegen, scharfsinnige Analysen, die keinen Leser im Unklaren darüber lassen, worum es bei Napoleons ägyptischen Abenteuer wirklich geht.

Aus einer gebildeten Familie von Religionsgelehrten stammend und an der Al-Azhar-Universität in Kairo zum Theologen ausgebildet, wurde Al-Dschabarti nicht nur Zeuge der napoleonischen Invasion, sondern einer entscheidenden Phase der jüngeren ägyptischen Geschichte überhaupt. In seinem Hauptwerk Aja’ib al-athar fil tarajim wal-akhbar („Das wunderbare Wissen vergangener Biographien und Überlieferungen“) zeichnet er die historische Entwicklung Ägyptens vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Jahr 1821 nach. In diese Zeit fällt die Herrschaft von Muhammad Ali Pascha, dem Begründer jener Dynastie, die erst mit der Revolution der „Freien Offiziere“ unter Gamal Abdel Nasser 1952 zu ihrem Ende kam. Muhammad Ali Pascha (1769–1849) war es auch, der Ägypten militärisch, wirtschaftlich und institutionell der Moderne öffnete – auf so rücksichtslose Weise allerdings, dass er sich zugleich einen Namen als besonders skrupelloser Herrscher machte. Al-Dschabartis Aufzeichnungen aus Ali Paschas Regierungszeit fielen derart kritisch aus, dass sein Werk erst 1870 veröffentlicht werden durfte.

Doch zuvor widmet sich Al-Dschabarti Napoleon. Der Ballon als Papierdrache für Hochzeitsfeiern: ein wenig schmeichelhafter Vergleich, der bereits andeutet, dass der Feldherr aus Frankreich für seinen Ruf – auch den in der Nachwelt – etwas tun muss. Napoleon sieht sich nicht nur offenen Feinden, sondern auch jeder Menge kritischer Beobachter gegenüber, und nichts, wird er in den kommenden Monaten feststellen, wird schwieriger sein, als diese für sich zu gewinnen. Das gilt für Al-Dschabarti, das gilt aber auch für all jene namenlosen Ägypter, die Bürger von Alexandria, Kairo und später, während seines Feldzugs nach Syrien, auch für die von Jaffa, Akkon und Gaza. Sie alle zeigen sich von der Präsenz der Franzosen wenig angetan. „Seit dem Moment ihrer Ankunft bis zu dem ihrer Abreise brachten die Franzosen Kämpfe und Schlachten ohne Unterlass über das Land“, wird der syrische Historiker Nikula al-Turk (1763–1828) zurückblickend schreiben. „Sie verloren eine Unmenge von Soldaten. Aber niemand kann sich die Zahl der Muslime vorstellen, die durch ihre Waffen starben.“3

Trotz vieler Vorbehalte macht sich Al-Dschabarti aber nicht zum Sprachrohr jener, die Napoleons Wirken in Bausch und Bogen verdammen. Zwar blieben die Franzosen kürzer als geplant in Ägypten und mussten sich schon 1801 einer britisch-osmanischen Übermacht geschlagen geben. Aber ihre Anwesenheit hinterließ doch Spuren. Und so spöttisch er den Absturz des Ballons auch kommentierte, so deutlich sah Al-Dschabarti doch auch dieses: Der Entwicklungsstandard der Franzosen war dem der Ägypter in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Oftmals gibt sich Al-Dschabarti betont unbeeindruckt. Andere Male aber verleiht er seinem Erstaunen, ja seiner Bewunderung offenen Ausdruck. Die Franzosen mögen Invasoren sein, gegen die der Widerstand gerechtfertigt ist. Aber darum sind sie auf keinen Fall schlimmere Herrscher als die verhassten Mamluken, die Ägypten seit Jahrhunderten mit harter Hand regieren und auch nach dem Abzug der Franzosen zumindest für einige Jahre wieder an die Macht zurückkehren. Ihnen gegenüber erweisen sich die Franzosen nicht nur militärisch, sondern auch politisch und ethisch als überlegen. Schaut man zudem noch auf ihre technischen und kulturellen Leistungen, zeigt sich auch hier, dass sie den Ägyptern voraus sind. Ägypten muss sich ändern, Al-Dschabarti betont es wieder und wieder. Nur dann wird es auf Dauer gegen die Übermacht der Franzosen oder andere Invasoren vom anderen Ufer des Mittelmeeres bestehen können.

Das Große Spiel

Tatsächlich hatte Napoleon die Expedition energisch vorangetrieben. Alle nur denkbaren Mittel hatte er mobilisiert, um seine Vormachtstellung gegenüber den großen europäischen Rivalen zu behaupten. Ein paar Jahre war es erst her, dass die Franzosen 1789 das Ancien Régime, die alte Ordnung, gestürzt hatten. Der absolutistisch regierende König Ludwig XVI. war vom Thron gestoßen und mit der Guillotine hingerichtet worden. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ hatten sich die Revolutionäre auf ihre Fahnen geschrieben, und unter dieser Parole waren sie angetreten, einen neuen Staat zu gründen. Der republikanische Aufbruch sorgte für Entsetzen unter den europäischen Monarchien. Umgehend sprachen sie dem gestürzten französischen König ihre Solidarität aus und setzten alles in Bewegung, um ihn zurück an die Macht zu bringen. Auf den wachsenden Druck reagierten die Revolutionäre, indem sie zunächst Österreich den Krieg erklärten: der Auftakt zu einer jahrelangen Reihe von Auseinandersetzungen, in die 1793 dann auch Frankreichs größter Rivale, Großbritannien, eintrat. Die Konkurrenz der beiden Mächte beschränkte sich nicht auf Europa. Kurz zuvor, 1763, hatten die Franzosen im Siebenjährigen Krieg ihre Herrschaft über das in Nordamerika gelegene „Neufrankreich“ an die Briten verloren, ein gewaltiges Gebiet, das sich vom Sankt-Lorenz-Strom im heutigen Kanada bis zum Golf von Mexiko erstreckte. Dass die Amerikaner ein paar Jahre später ihre Unabhängigkeit erklärten und die Briten ihrerseits aus der Neuen Welt vertrieben, konnte diese Schmach nur bedingt gut machen. Dies galt umso mehr, als die Franzosen auch anderswo herbe Verluste hinnehmen mussten. Ab 1673 hatten sie einige Niederlassungen im Süden Indiens gegründet, so dass ihre englischen Rivalen, die bereits weite Teile des Landes erobert hatten, wieder weichen mussten. Seitdem rangen die beiden Mächte um diese Vorposten in Südostasien – die Vorrunde zu jenem Great Game, wie der britische Dichter Rudyard Kipling es später nennen sollte, in dem die beiden Kolonialmächte offen um die Vorherrschaft in Asien und Nahost rivalisierten.

Eines war den Franzosen klar: Aus einmal verlorenen Gebieten würden sie die Briten nicht mehr so leicht vertreiben können. Zu tief hatten diese sich dort festgesetzt, ein politisches, wirtschaftliches und eben auch militärisches Netz gespannt, das die Franzosen kaum mehr zerreißen konnten. Der einzige Weg, ihnen trotzdem die Vorherrschaft zu nehmen, bestand darin, die kürzeste Route zwischen London und seiner wichtigsten Kolonie, Indien, zu kappen. Zwar versorgten die Briten ihre indischen Territorien in aller Regel über den langen Weg um Kap Horn. Wenn es aber eilte, etwa dringliche Nachrichten zu überbringen waren, schickten sie ihre Boten auf den kürzeren Weg über Ägypten: über das Mittelmeer bis an die Küste bei Alexandria, von dort auf dem Landweg über den Sinai bis zum Ufer des Roten Meeres, von wo aus es per Schiff weiter Richtung Asien ging. Unterbräche man diese Route, so Napoleons Idee, würde das britische Überseegebiet bald stürzen. „Hätten sich die Franzosen erst einmal in Ägypten niedergelassen“, schrieb er in seinen Erinnerungen, „wäre es den Briten unmöglich, sich in Indien zu halten. Mit unseren Schwadronen am Ufer des Roten Meeres, versorgt mit den Gütern dieses Landes, würden wir dank jener Truppen unweigerlich auch zu den Herren über Indien – und zwar genau in jenem Moment, in dem England es am wenigsten erwarten würde.“4 Würde Frankreich Ägypten tatsächlich unterwerfen, hätte das noch einen Vorteil: „Das Land böte unseren Manufakturen einen gewaltigen Absatzmarkt; unsere Industrie gewönne zusätzlichen Schwung. Sehr bald würde man uns rufen, um die Menschen in Afrika, Abessinien, Arabien und großen Teilen Syriens zu versorgen. Den Menschen dort mangelt es an allem. Was sind Santo Domingo und alle anderen Kolonien im Vergleich zu den riesigen Regionen im Nahen Osten?“5

Doch Briten und Franzosen waren nicht die einzigen, die an diesem Spiel teilnahmen. Die stärksten Karten in der Region hatte ein anderer in der Hand: Selim III., der Sultan des Osmanischen Reiches. Der Herrscher in Konstantinopel regierte ein Imperium, das in den Jahrhunderten zuvor ungeheure Ausmaße angenommen hatte. Osmanische Truppen hatten im Süden ein Terrain erobert, das sich von der Arabischen Halbinsel bis hin zum Gebiet des heutigen Algeriens erstreckte. Im Westen hatten sie weite Teile des Balkans erobert. 1529 und noch einmal 1683 versetzten sie Europa in Angst und Schrecken, als sie kurz davor standen, Wien zu erobern und von dort weiter Richtung Westen auszugreifen. Im späten 18. Jahrhundert zeigte das Reich dann aber unübersehbare Ermüdungserscheinungen. Immer weniger brachten die Osmanen die Kraft auf, ein solch riesiges Gebiet zusammenzuhalten und einer Zentralgewalt zu unterwerfen. Die Paschas, die in die einzelnen Provinzen entsandten Staathalter, kümmerten sich mehr um ihre eigenen Interessen und entzogen sich der Kontrolle durch der Hauptstadt am Bosporus. Deren Finanzbedarf und die damit einhergehenden hohen Steuern lähmten die Produktivität der Provinzen und damit zuletzt die des gesamten Reichs. Militärisch hatte das alsbald Konsequenzen: Der russisch-osmanische Krieg 1768–1774 endete für den Sultan mit herben Verlusten; die Krim und Teile des Kaukasus gingen an Russland. Außerdem sicherte sich das Zarenreich das Recht auf freien Schiffsverkehr auf dem Schwarzen Meer sowie die ungehinderte Durchfahrt durch den Bosporus.

In Frankreich regte die Schwäche des Osmanischen Reiches zu nüchternen strategischen Überlegungen an. Zwei Alternativen standen zur Debatte: Entweder man baute die bewährten und umfassenden Beziehungen zwischen Paris und Konstantinopel weiter aus, vertiefte die militärischen und vor allem ökonomischen Bande, so dass der Partner am Bosporus Schwung und neue Stärke gewänne. Oder man setzte auf die gegenteilige Option und stieße Konstantinopel endgültig in den Abgrund. Langfristig, argumentierten die Anhänger dieser Möglichkeit, sei das Osmanische Reich ohnehin verloren. Also gelte es, seine immer deutlicher zutage tretende Schwäche dazu zu nutzen, ihm mit Ägypten eine seiner zentralen Provinzen zu entreißen. Gelänge dies, hätte man nicht nur den Osmanen, sondern auch und vor allen den Briten einen entscheidenden Schlag zugefügt. Eine ihrer wichtigsten Routen nach Indien wäre gekappt, die weitere Existenz des Weltreichs gefährdet. Frankreich hingegen hätte die Möglichkeit, sich zum Herrn der Meere aufzuschwingen. Der Umweg über Ägypten erschien erheblich plausibler als der ebenfalls diskutierte Vorschlag, Großbritannien direkt anzugreifen. Dass sich die Mitglieder des Direktoriums, wie die französische Regierung damals hieß, für die erstgenannte Möglichkeit entschieden, verdankte sich dann fast aber einem Zufall: Als die französische Flotte aus dem Krieg mit Italien zurückkehrte, segelte sie nicht, wie ursprünglich geplant, zurück in den Heimathafen nach Brest an der französischen Atlantikküste, sondern beendete ihre Fahrt bereits im Mittelmeerhafen von Toulon. Von da ist es nach England zwar weit. Umso näher jedoch liegt Ägypten.

Im Schatten des Windes

Toulon, Marseille, Genua, Korsika und Civitavecchia: Gleich in mehreren Häfen lässt Napoleon seine Flotte rüsten. Dreizehn Kriegsschiffe, sechs Fregatten, eine Korvette und 35 weitere Boote, dazu über 300 Transportschiffe: Es ist ein riesiges Geschwader, das da zusammenwächst – und doch gerade groß genug, um jene 30.000 Mann aufzunehmen, die die Armée d’Orient schließlich umfassen wird. Über Wochen ziehen sich die Vorbereitungen hin, doch dann ist es soweit: „Am 21. Mai stach der Verband schließlich in See, und wir fuhren unter günstigem Wind. Jedes Schiff nahm dem ihm zugedachten Platz ein.“6 Geführt von der Orient, Napoleons Flaggschiff, macht sich eine hochgerüstete Flotte auf den Weg, ausgerüstet mit dem modernsten Kriegsgerät, das die französische Marine zu bieten hat: „Zu unserer Flotte gehörten ein Schiff mit 120 Kanonen und drei Schiffe mit jeweils achtzig.“7

Derart gerüstet, bereitet das ägyptische Abenteuer zunächst wenige Probleme. Anfang Juli gehen die Schiffe auf Höhe von Alexandria vor Anker. Im Handumdrehen ist die alte Handels- und Hafenstadt eingenommen. Besondere militärische Fähigkeiten erfordert das nicht: Die Verteidiger verfügen weder in der Zitadelle noch im Wachturm der Stadt über genügend Waffen, um den Angreifern entgegenzutreten. Schnell ist ihnen klar, dass sie gegen die von allen Seiten heranströmenden Soldaten keine Chance haben. Auch die Stadtväter halten Widerstand für sinnlos und entscheiden sich darum, Alexandria den Eroberern zu übergeben. Alles Weitere, berichtet Al-Dschabarti, ging dann sehr schnell: „Die Franzosen hissten ihre Flaggen, entwaffneten die Einwohner und befahlen ihnen, sich ein Emblem an die Brust zu heften. Außerdem setzten sie eine Steuer zur Finanzierung ihrer Armee fest und verlangten weitere Gebühren.“8

Vielleicht, überlegt Al-Dschabarti, hätte die Landnahme auch ganz anders verlaufen können. Das hätte dann aber vorausgesetzt, dass die Ägypter sich in den Jahrzehnten zuvor besser um den Unterhalt ihrer Armee und die Instandhaltung ihrer Befestigungsanlagen gekümmert hätten: „Seit den Zeiten Ali Beys [des von 1757–1772 regierenden Herrschers Ägyptens] vernachlässigte das lokale Militär den Hafen nicht nur, sondern hatte auch die dort lagernden Waffen und Kanonen entfernt. Außerdem wurde den Garnisonen kein Geld mehr überwiesen, und den im Hafen stationierten Soldaten der Sold gekürzt.“9 Al-Dschabarti spricht es nicht offen aus, aber die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Wer so mit seiner Armee umgeht, braucht sich nicht zu wundern, wenn deren Soldaten schon beim ersten Schusswechsel die klapprigen Flinten hinwerfen. In Zeiten immer schlagkräftiger auftretender Heere kann man sich solche Nachlässigkeiten nicht leisten.

Der unhaltbare, dem Stand der Technik weit hinterherhinkende Zustand ihrer Armeen sollte die Herrscher und militärischen Kommandeure des Osmanischen Reiches in den folgenden Jahrzehnten immer wieder beschäftigen. So kurz Napoleons Gastspiel auf ägyptischem Boden auch war, eines machte es überdeutlich: Den europäischen Armeen ließe sich nur dann etwas entgegensetzen, wenn man die eigenen Truppen technisch und strategisch entschlossen nachrüstete und auf Stand der europäischen Großmächte brachte. Das sollte vorderhand zwar weder den Militärs des Osmanischen Reichs noch, nach dessen Zusammenbruch, deren Nachfolgern gelingen; aber das Gebot der Stunde war fortan klar: Es hieß Aufrüstung. Bis all dies sich herumgesprochen hatte, brauchte es freilich einige Zeit. Als etwa Napoleon nach der Einnahme Alexandrias weiter Richtung Gizeh zog, um von dort aus Kairo zu unterwerfen, gab sich Murad Bey, Statthalter des Osmanischen Reichs in Ägypten, noch wenig beeindruckt: „Was sollten wir die Franzosen fürchten?“, meinte er vor seinen Offizieren. „Wenn hunderttausend von ihnen an Land gehen, brauche ich ihnen bloß die jungen Mamluken entgegen zu schicken, die ihnen mit den Kanten ihrer Steigbügel die Köpfe abschneiden.“10 Es kam bekanntlich anders: Murad Bey kassierte eine vernichtende Niederlage, und der Herrscher Ägyptens hieß nun, zumindest fürs Erste und auf dem Papier, Napoleon.

Ein Gottgesandter

Die Invasion war ein unfreundlicher Akt – soviel war sicher. Um ihn den Ägyptern trotzdem schmackhaft zu machen, hatte Napoleon bereits während der Überfahrt einen eigens an das ägyptische Volk gerichteten Text ersonnen, den er noch an Bord drucken und nach der Landung umgehend verteilen ließ. „Ägypter!“, wandte er sich an die frisch unterworfenen Bürger Alexandrias. „Man wird euch erzählen, dass ich gekommen sei, um eure Religion zu zerstören. Glaubt das nicht! Antwortet darauf, dass ich gekommen bin, um eure Rechte wiedereinzusetzen, die Besatzer zu bestrafen und dass ich mehr als die Mamluken Gott, seinen Propheten und den Koran respektiere.“

Ägypten, die Herrschaft der Mamluken – und Napoleon als Erlöser. Geschickt machte sich der französische Feldherr den Hass der Ägypter auf ihre Herrscher, die Mamluken, zunutze. Ursprünglich aus dem Kaukasus kommend, hatten diese im 13. Jahrhundert die Herrschaft über Ägypten an sich gerissen und auch unter osmanischer Oberhoheit weitgehend behaupten können. Leidtragende ihres strengen Regiments war die ägyptische Bevölkerung, deren Interessen in den Augen ihrer mamlukischen Herren bestenfalls eine Nebenrolle spielten.

In einer solchen Situation, spekulierte Napoleon, würden die Ägypter ihn als Befreier empfangen und sich vertrauensvoll unter seine Obhut begeben. Noch mehr, war er sich sicher, würde er den Muslimen gefallen, wenn er sich als Vollstrecker eines göttlichen Heilplans darstellte. Gewiss, die Herrschaft der Mamluken scheine auf festen Füßen zu stehen, erklärte er darum in seinem Pamphlet: „Aber Gott, der Allmächtige und Herr des Universums, hat befohlen, dass ihr Reich zu Ende gehe.“ Napoleon bemühte die höchsten Register. Wenn die Mamluken das Land schon beherrschten, fuhr er fort, dann müssten sie auch beweisen, dass Gott sie dazu ermächtigt habe. Das aber, erklärte er, werde der Weltenschöpfer nicht zulassen. Der habe vielmehr Anderes vor: „Mit seiner Hilfe werden alle Ägypter die bedeutendsten Ämter besetzen und die höchsten Ränge erhalten können. Die Weisesten, Bestausgebildeten und Tugendhaftesten werden regieren, und das Volk wird glücklich sein.“

Napoleon, der Gottgesandte. Der Befreier und Erlöser, gekommen, die Ägypter von ihrem Joch zu befreien. Im Bekenntnis seiner Frömmigkeit, nahm er an, würden die gottesfürchtigen Menschen am Nil ihre eigene wiedererkennen. Sie wären dann bereit, neue Bande zwischen Islam und Christentum zu knüpfen, würden zwischen den beiden Religionen keinen Unterschied mehr machen. Und denen, die ihm sein Bündnis mit dem Höchsten nicht abnehmen wollten, bot er andere Gründe, sich mit ihm zu verbünden. „Zu lange schon verhöhnen die Mamluken die französische Nation und verhöhnen deren Kaufleute auf alle nur erdenkliche Weise. Jetzt ist die Stunde gekommen, sie zu bestrafen.“11 Dieses Angebot vor Augen, hätten nun auch die Skeptiker Anlass, die französische Invasoren rückhaltlos zu begrüßen: Denn Frankreich und Ägypten zögen am selben Strang. Beide, so Napoleon, litten sie unter der Herrschaft der Mamluken, die ihnen gleichermaßen das Leben schwer machten.

Doch die frommen Register, die Napoleon zog, kamen bei den Adressaten nicht recht an: Die Ägypter blieben skeptisch. Al-Dschabarti mochte Napoleon kein Wort glauben. Auf mehreren Seiten setzt er sich mit der Proklamation des französischen Feldherrn auseinander und verreißt sie Stück für Stück. Am wenigsten traut er den religiösen Bekenntnissen des Eroberers. Wenn Napoleon erkläre, er verehre Gott und respektiere den Propheten und den Koran, dürfe man ihm das auf keinen Fall abnehmen: „Denn den Koran zu respektieren heißt, ihn zu verherrlichen, und man verherrlicht ihn, indem man an ihn glaubt.“ Genau das täten die Franzosen aber nicht: „Sie leugnen alles und lügen in allem.“ Überhaupt müsse man bei ihren Bekenntnissen vorsichtig sein: „Die Franzosen sind mit allen drei Religionen einverstanden und zugleich nicht einverstanden.“ Nein, man dürfe den Eroberer nicht beim Wort nehmen, warnt Al-Dschabarti, auch in seinen Äußerungen über die Mamluken nicht. Wenn Napoleon etwa behaupte, er diene Gott mehr als es die Mamluken täten, sei man gut beraten, das nicht allzu ernst zu nehmen. Denn eigentlich wolle der Franzose etwas ganz anderes sagen, nämlich dass er schlicht mächtiger sei als sie. Auch mit der philosophie des lumières, den Prinzipien der Aufklärung, kann Al-Dschabarti sich nicht anfreunden – am wenigsten mit der Behauptung, alle Menschen seien vor Gott gleich. „Wie kann das sein, wenn Gott einige Menschen größer und bedeutender als andere gemacht hat, wie es von denen bezeugt wird, die im Himmel und auf Erden leben?“12

Al-Dschabarti hat Recht: Napoleons Proklamation ist nur die eine, die freundliche Seite seiner Strategie. Wo sie fehlschlägt, zögert er nicht, auf Gewalt zu setzen. Ende Juli lässt Napoleon sein Heer Richtung Kairo marschieren. Bei Gizeh stellen sich ihm die Mamluken entgegen. Ihr Plan: die Eindringlinge zu schlagen und ein für alle Mal aus dem Land zu werfen. Doch die Schlacht bei den Pyramiden, wie sie später genannt wird, verläuft anders als geplant. Zwar haben die Mamluken ein geordnetes Heer zusammengestellt. Doch gegen die technisch und strategisch überlegenen Franzosen haben sie keine Chance. Keine zwei Stunden braucht Napoleons Armee, den Gegner in die Flucht zu schlagen – zum Entsetzen zahlloser Ägypter, die das Geschehen aus der Ferne beobachten und, kaum sind die Mamluken geschlagen, Schutz in den Straßen Kairos suchen. „Überall erhob sich ein Schreien und Klagen. Massenhaft eilten sie in die Stadt, und die Frauen lagen wimmernd in den Fenstern. Die Leute stießen einander um, Lärm und Tumult wuchsen ins Ungeheuerliche. Viele entschlossen sich, Kairo zu verlassen.“13 Napoleon dürfte es spätestens jetzt aufgegangen sein: Die Proklamation, mit der sich in Alexandria an die Ägypter gewandt hatte, machte auf diese ausgesprochen wenig Eindruck. Mit eigenen Augen gelesen hatten sie ohnehin nur die wenigsten. Und die Masse derer, die von ihr gehört hatten, dürften mit ihr zugleich auch deren verbreitete Interpretation zur Kenntnis genommen hatten. Die war so kurz wie bündig: Glaubt den Franzosen kein Wort!

Die Skepsis war berechtigt. Denn tatsächlich war der Islam für die französischen Strategen nichts als ein Instrument, um die Herzen der Ägypter zu erobern. Für sich selbst genommen interessierte er kaum jemanden unter den Franzosen. Sie sahen in dem fremden Glauben ein bloßes Mittel zum Zweck. „Wir täuschen die Ägypter durch unsere angebliche Hingabe an ihre Religion, an die Bonaparte und ich nicht mehr glauben als an jene, die der verstorbene Papst Pius gepredigt hat“, notierte einer von Napoleons Generälen, Dominique Martin Dupuy.14

Die Ansprache Bonapartes an seine Armee vor der Schlacht bei den Pyramiden am 21. Juli 1798. Gemälde (1810) von Antoine-Jean Gros.

Von Pflicht und Glauben

Die Berufung auf metaphysische Instanzen um handfester irdischer Interessen willen: Diese Übung beherrschen nicht nur die Franzosen. Auch in Konstantinopel sitzen Spezialisten für ideologische Mobilisierung, und auch sie setzen auf die religiösen Empfindungen derer, die sie für ihre Zwecke einspannen wollen. Im September 1798 lässt Sultan Selim III. ein Manifest in Umlaufen bringen, das helfen soll, in Ägypten Freiwillige für den Kampf gegen die französischen Besatzer zu gewinnen. In nüchternen Worten beschreibt das Papier das bisherige Vorgehen der Franzosen sowie Napoleons unverkennbare Machtansprüche, wie sie sich zuvor bereits in seinem Feldzug gegen Italien gezeigt hätten. Der politischen Analyse folgt dann der religiös verbrämte Aufruf zum Widerstand. „Ägypten“, heißt es da, „ist das Tor zu den heiligen Städten Mekka und Medina, ein Ort, der für Muslime von größter Bedeutung ist. Darum gilt es den nicht zu rechtfertigenden Angriff der Franzosen unter Berufung auf das Gesetz der Gerechtigkeit wie auch mit Hilfe des Allerhöchsten abzuwehren. Es ist darum religiöse Pflicht eines jeden Muslims, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen.“15