22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

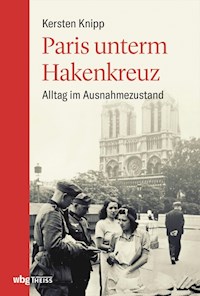

14. Juni 1940: Nach der trügerischen Ruhe des Drôle de guerre und dem Blitzkrieg im Westen marschiert die Wehrmacht in Paris ein. Für vier Jahre errichten die Nationalsozialisten ihr Besatzungsregime über Frankreich, und die Franzosen reagieren mit Résistance, mit Passivität oder aber mit Kollaboration. Kersten Knipp entwirft das Panorama der Grande Nation im Ausnahmezustand: Er schildert den Alltag und das Verhalten der Bevölkerung zu den Besatzern, schwankend zwischen Furcht wie auch Bewunderung. Er zeigt die Verfolgung und Vernichtung der Juden durch Deutsche - unter aktiver Mithilfe französischer Behörden. Er portraitiert gefallene wie aufstrebende Helden: Marschall Pétain und General de Gaulle. Und er zeichnet die deutschen Verbrechen nach, das Massaker an den Kindern von Izieu etwa oder die Rafle du Vel' d'Hiv. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen war immer eines der Ambivalenz, und zu keiner Zeit treten die Widersprüche so scharf zutage wie zwischen 1940 und 1944.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 751

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Kersten Knipp

Paris unterm Hakenkreuz

Frankreich zwischen Alltag und Ausnahmezustand

Abbildungsnachweis:

akg images: S. 25, 39, 55, 85, 119, 130, 135, 158, 185, 189, 220, 224, 251, 263, 270, 281, 302, 314, 334, 362, 372; bpk Berlin: S. 2/3, 9, 50 (bpk | RMN – Grand Palais | Estate Brassaï), 382, 402; dpa: S. 433 (© dpa-Report); wbg-Archiv: S. 204, 356.

Karten: Peter Palm, Berlin (S. 113, 435)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.

wbg Theiss ist ein Imprint der wbg

© 2020 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.

Lektorat: Mechthilde Vahsen, Düsseldorf

Satz: TypoGraphik Anette Bernbeck, Gelnhausen

Umschlagabbildung: Deutsche Soldaten beim Kauf von Backwaren in Paris, 1940.

Foto: © akg images.

Umschlaggestaltung: Harald Braun, Helmstedt

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8062-4109-9

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): 978-3-8062-4141-9

eBook (epub): 978-3-8062-4142-6

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhalt

Einleitung

TEIL I Aufziehende Düsternis

Teils heiter, teils wolkig

Der Sommer 1939

»Drôle de guerre«

Warten auf den Ernstfall

Reich und Rätsel

Diplomatische Manöver in den 1930ern

Geräusch und Signal

Vorgeschichte einer Niederlage

TEIL II Die Katastrophe

Exodus

Die große Flucht

Der verweigerte Blick

Das Verhältnis der Franzosen zu den Besatzern 153

TEIL III Reaktionäre und Mörder: Pétain und sein Regime

»Eine neue Ordnung beginnt«

Kulturkampf in Vichy

»Der Marschall ist am strengsten«

Pétain, das statut des juifs und die Tradition des französischen Antisemitismus

Tortur im Vel’ d’hiv

Die große Pariser Razzia vom Juli 1942

Jagd auf Kinder

Klaus Barbie, die Südzone und das Waisenhaus von Izieu

Tod und Gesang

Die Miliz

TEIL IV Heroen. Der Widerstand

»Die Ehre Frankreichs«

Charles de Gaulle in London

Der Preis der Freiheit

Motive des Engagements

Tödlicher Widerstand

Combat und die Vereinigung der Résistance

Widerstand auf dem Land

Der Marquis

TEIL V Französischer und europäischer Neuanfang

Abrechnung unter Landsleuten

Epuration: Die »Reinigung« nach der Befreiung

Last der Vergangenheit

Gedenkkultur nach dem Völkermord

Anmerkungen

Bibliographie

Personenregister

Einleitung

Es braucht kein System, es braucht keine heilige Wahrheit, es braucht keine absolute Herrschaft. Nur so ist man gegen die Tyrannei geschützt.

Paul Bénichou, Romantismes français

Nachdem er sich verneigt hatte, stand er einige Momente still. Die Mütze an seine Brust gepresst, schaute Adolf Hitler hinab auf das Grabmal Napoleons. Kein Wort kam dem deutschen Diktator in jenem Augenblick über die Lippen, regungslos verharrte er in der Krypta des Invalidendoms, einen Schritt hinter ihm seine Entourage: SS-Obergruppenführer Karl Wolff, Oberkommandeur der Wehrmacht Wilhelm Keitel, Hitlers späterer Sekretär Martin Bormann, der Architekt Albert Speer, der Bildhauer Arno Breker, dazu weitere NS-Größen. Doch in jenem Moment schien Hitler weit weg. »Stumm und andächtig stand er vor dem Sarkophag Napoleons«, erinnerte sich später sein Fotograf Heinrich Hoffmann an die Szene. »Was ging in ihm vor? Zog er Parallelen zwischen sich und dem Mann, der Europa beherrscht hatte? Als sich Hitler endlich aus der Verzauberung löste, sagte er tief ergriffen: ›Das war der größte und schönste Augenblick meines Lebens!‹«1

Der Besuch im Invalidendom war eine der letzten Stationen von Hitlers kurzer, gerade drei Stunden dauernder Exkursion in die französische Hauptstadt. Gegen fünf Uhr morgens war sein Flugzeug in Paris gelandet. Fünf Staatskarossen kutschierten ihn und sein Gefolge an jenem 23. Juni 1940 anschließend durch die menschenleere Stadt. »Paris hat mich schon immer fasziniert«, gestand er seinen Begleitern. »Ein Besuch ist seit Jahren mein leidenschaftlicher Wunsch. Jetzt stehen die Tore für mich offen. Nie war bei mir eine andere Vorstellung vorhanden, als die Kunstmetropole mit meinen Künstlern zu besichtigen.«2

Hitler sprach von Paris als einer »Kunstmetropole«, nicht aber von Paris als der Hauptstadt Frankreichs, dem Wohnort zahlloser Menschen. Womöglich, weil ihn die Menschen grundsätzlich nicht interessierten, er sie ohnehin nur als politische Verschiebemasse zur Kenntnis nahm. Womöglich aber auch, weil die Stadt in jenem Moment weitestgehend menschenleer war. Und zwar nicht nur, weil zu dieser frühen Stunde noch niemand auf den Straßen war, sondern weil rund 2 Millionen Pariser die Stadt in den Tagen und Wochen zuvor auf der Flucht vor der Wehrmacht verlassen hatten. Die deutschen Truppen galten den Franzosen als unberechenbar, und so waren zahllose Menschen in den Süden des Landes geflohen, gejagt von den Sturzkampfflugzeugen der Wehrmacht, deren Piloten nicht zögerten, ihre Bomben auch auf die Flüchtlinge zu richten und tausende wehrlose Zivilisten zu töten – aus Sicht der deutschen Besatzer eine Lektion, die ein für alle Mal klarstellen sollte, wer im Land fortan das Sagen hatte.

Inmitten dieser Stadt stand nun also kunstergriffen der oberste deutsche Kriegsherr. Zuvor hatte er ein anderes Gebäude besichtigt, die Pariser Oper, auch sie für den Reichskanzler eine Attraktion. Einmal umrundete er das Gebäude, dann trat er ein, wandelte durch die Vorhallen und das Treppenhaus und betrat schließlich den eigentlichen Konzertsaal. »Das schönste Theater der Welt«, entfuhr es ihm. Ganz berührt zeigte er sich angesichts der »wundervollen, einmalig schönen Proportionen«.3 Die folgende Führung durch den Bau übernahm der gescheiterte Kunstmaler selbst.

Ästhetische Ergriffenheit im Opernhaus, historische Ehrfurcht vor Napoleon. »Es war der Traum meines Lebens, Paris sehen zu dürfen«, wird Hitler Albert Speer später anvertrauen. »Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass er sich heute erfüllt hat.«4

Allerdings verlief auch dieser Traum nicht ohne dass Hitler seiner größten Obsession nachgegeben hätte, der unentwegten Zerstörung. »Immer stürzte er nur das Fallende, tötete er nur das schon Sterbende«, umreißt Sebastian Haffner Hitlers feinen Sinn für die Schwächen der schon Unterlegenen.5 So auch an diesem Tag im unterworfenen Paris. Während eines kurzen Abstechers an die École militaire ließ er sich in deren Ehrenhof eine Inschrift vor einem Standbild des französischen Weltkriegsgenerals Charles Mangin übersetzen. Diese, fand er, sei geschmacklos und beleidigend. Umgehend gab er Befehl, das Denkmal zu sprengen. Es war das erste von rund 200 Monumenten, die die Nationalsozialisten während ihrer Besatzungszeit allein in Paris in die Luft jagten.

Diktator ehrt Kaiser: Hitler am Grab Napoleons, 23. Juni 1940.

Rachsucht, Gewalt, Zerstörungswut: Wären sie zugegen gewesen, hätten die Franzosen einmal mehr sehen können, was unter Hitlers Herrschaft auf sie zukam. Sie hatten fortan mit einem Mann zu tun, der sich gelegentlich, wie in Paris, für einige Momente verzaubern ließ, aus diesem Zauber aber sehr schnell wieder erwachte und seine Sicht der Dinge durchdrückte. Geleitet, so stellt Sebastian Haffner es dar, zum einen von positiven Eigenschaften – Willenskraft, Wagemut, Tapferkeit und Zähigkeit –, vor allem aber von seinen negativen: Rücksichtslosigkeit, Rachsucht, Treulosigkeit und Grausamkeit, zudem völliger Unfähigkeit zur Selbstkritik.6

Mit Hitlers Entschlossenheit zum unbedingten Durchgriff hatte die französische Regierung – sie war gerade vor der deutschen Armee aus Paris nach Bordeaux geflohen – bereits einen Tag zuvor, am 22. Juni 1940, Bekanntschaft gemacht. An diesem Tag hatten ihre militärischen und politischen Repräsentanten den Waffenstillstandsvertrag mit Deutschland unterzeichnet. Zugleich hatten sie, wohl ohne sich dessen völlig bewusst zu sein, auf der Lichtung des Örtchens Compiègne an einer sorgsam inszenierten politischen Symbolveranstaltung teilgenommen. Denn unterzeichnet wurde dieser Vertrag an exakt demselben Ort, an dem 1918 der aus Sicht deutscher Nationalisten demütigende Waffenstillstandsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Alliierten geschlossen worden war. Die Geste war deutlich: Das Deutschland 1918 widerfahrene Unrecht werde 22 Jahre später wieder rückgängig gemacht, und zwar von niemand anderem als Adolf Hitler. Die Zeit des Schmachfriedens, so die Botschaft, gehörte nun endgültig der Vergangenheit an. Die »Zerschmetterung Frankreichs«, erklärte Hitler, sei ein »Akt der geschichtlichen Gerechtigkeit«.7

Zu diesem Zweck hatte er die Szene ganz nach den Bildern des Jahres 1918 arrangieren lassen. Sie wurde hergerichtet zur Bühne eines Auftritts, der Deutschen, Franzosen und der Welt klarmachen sollte, wer fortan in Frankreich das Sagen habe. Um die Symbolik bis zum Äußersten zu treiben, hatte die Organisation Todt, die militärisch gegliederte Bauorganisation des NS-Staates, eigens den Auftrag erhalten, den Eisenbahnwaggon, in dem der Waffenstillstandsvertrag von 1918 unterzeichnet worden war, aus dem nahe gelegenen Museum herauszuholen und für die nun anstehende Unterzeichnung vorzubereiten. »Der Wagen des Marschall(s) Foch steht in einer Halle, die Ausfahrt ist nicht möglich, in 39 vorsichtigen Detailsprengungen muss der Weg freigemacht werden«, hieß es in einem Text des damaligen Pressereferenten der Organisation Josef Pöchlinger.8 Kein Problem für Männer des Bautrupps, die den Wagen nach den Sprengungen an seinen Platz schoben, ihn putzten, seine alten Scharniere ölten und in seinem Inneren eine Fernsprechanlage für die Schallplattenaufzeichnung und die darauffolgende Radioübertragung installierten.

Damit stand die Bühne für Hitlers großen Auftritt, den allen Indizien nach er selbst – und nicht Goebbels, wie lange Zeit angenommen – ersonnen hatte.9 »Hitler hatte sich diese Szene schon längere Zeit vorgestellt und war jetzt ganz davon erfüllt, diese Rolle vor der Geschichte spielen zu könnte«, notierte Hitlers Luftwaffenadjutant Nicolaus von Below.10 Goebbels selbst erfuhr von Ort und Inszenierung des Waffenstillstandsvertrags erst kurz vorher. »Die Kapitulationsverhandlungen will der Führer in Compiègne stattfinden lassen. Ich bin auf das Tiefste ergriffen und kann dem Führer meine Glückwünsche kaum zum Ausdruck bringen«, notierte der Propagandaminister am 17. Juni. »Wir übertragen die Nachricht im Rundfunk mit ganz großem Zeremoniell.«11 Tatsächlich wurde es ein großer Auftritt. Die auf vier Personen begrenzte französische Delegation – General Charles Huntziger, der ehemalige Botschafter in Polen Léon Noël, Luftwaffengeneral Jean Bergeret und Vize-Admiral Maurice Le Luc – war bis kurz vorher über den Ort der Verhandlung im Unklaren gelassen worden. »Hier Huntziger«, kontaktierte der französische Delegationsleiter am Abend des Verhandlungstags General Maxime Weygand, den frisch ernannten französischen Verteidigungsminister. »Ich rufe Sie aus dem Waggon an, den Sie gut kennen«, teilte er ihm mit. Der verstand offenbar umgehend, um welchen Waggon es sich handelte. »Mon pauvre ami« (»Mein armer Freund«), lautet seine Antwort.12

Einige Stunden zuvor hatte die französische Delegation den Verhandlungsort erreicht und sah sich als Teil eines umfassenden medialen Spektakels. Die Kameramänner der Wochenschau waren vor Ort, ebenso zahlreiche internationale Journalisten. Für die amerikanische CBS berichtete William L. Shirer. Auch er konnte sich der historischen Symbolik des Ortes kaum entziehen.

»Der Eisenbahnwaggon – es war Marschall Fochs privater Wagen – steht einige Fuß von uns entfernt, an genau demselben Platz, an dem er an jenem grauen Morgen vor 22 Jahren stand. Nur – und was für ein ›nur‹ das ist – saß Adolf Hitler an dem Platz, der damals vom Marschall Foch besetzt war. Hitler, der zu jener Zeit nur ein unbekannter Gefreiter in der Deutschen Armee war.«13

Shirer verstand die Botschaft des Treffens: Es ging um nichts weniger als die Korrektur eines aus deutscher Sicht historischen Unrechts.

Aus nächster Nähe schilderte er, wie Hitler, begleitet von Luftwaffenchef Hermann Göring, Admiral Erich Raeder, Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, Wehrmachtsoberkommandeur Wilhelm Keitel, Außenminister Joachim von Ribbentrop und Reichsminister Rudolf Heß, sich langsam dem Waggon näherte. Auf dem Weg zum Waggon kreuzten sie einen Gedenkstein, der an die Waffenstillstandsverhandlungen des Jahres 1918 erinnerte: »Hier scheiterte am 11. November 1918 der verbrecherische Hochmut des Deutschen Kaiserreichs, besiegt durch die freien Völker, die es sich zu unterjochen anmaßte.«14 Hitler, Göring und die anderen Delegationsmitglieder lasen die Aufschrift. »Wir suchen nach einer Regung in Hitlers Gesicht. Doch es verändert sich nicht. Schließlich leitet er seine Mannschaft zu einem anderen Granitstein, einem kleineren einige Meter weiter seitlich.«15 Keine Regung in Hitlers Gesicht? Shirers Bemerkung zeigt nicht nur, wie sorgsam die Nationalsozialisten die Szene vorbereitet hatten, sondern auch, wie streng sie die berichtenden Journalisten zensierten. An diesem Tag ging es darum, der Welt einen Hitler zu präsentieren, der selbst angesichts der historischen Tragweite des Augenblicks in jedem Moment gefasst war. Diese Fassung war freilich nichts als eine Fiktion. In seinen Tagebüchern, die anders als die offizielle Reportage nicht der Zensur unterlagen, schilderte Shirer einen beim Anblick der Inschrift ganz anderen Hitler:

»Ich habe dieses Gesicht oft gesehen, in großen Momenten seines Lebens. Aber heute! Es ist rot vor Zorn, Wut, Haß, Rache, Triumph … Plötzlich, als ob sein Gesicht allein die Gefühle nicht ausdrücken kann, bringt er seinen ganzen Körper in Übereinstimmung mit seinen Empfindungen. Hastig legt er seine Hände an die Hüften, hebt die Schultern und spreizt die Beine. Es ist die großartige Geste der Herausforderung, der brennenden Verachtung für diesen Ort und alles, wofür er in den zweiundzwanzig Jahren gestanden hat.«16

Nach der Verlesung des Waffenstillstandsvertrags verließ Hitler das Treffen. Ihm war es um den Auftritt gegangen, darum, die absolute Herrschaft über den unterlegenen Kriegsgegner zu demonstrieren. Das Gespräch zu den Details des Waffenstillstandsvertrags interessierte ihn nicht mehr. Symbolisch war für ihn in diesem Moment Entscheidendes erreicht. Auch sein strategisches Ziel war erfüllt: Frankreich lag am Boden. Damit war die entscheidende Voraussetzung erfüllt, um Großbritannien, das dem Deutschen Reich zusammen mit Frankreich am 3. September 1939 – zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen – den Krieg erklärt hatte, die Aussichtslosigkeit eines fortgesetzten Kampfes zu verdeutlichen und zum Frieden mit Deutschland zu bewegen. Einen Zweifrontenkrieg hatte er nach der Eröffnung des geplanten Feldzugs gegen die Sowjetunion unbedingt verhindern wollen. Zugleich hoffte Hitler, durch die Besetzung Frankreichs auch die Vereinigten Staaten zur Zurückhaltung zu bewegen. Diese waren zwar zu jenem Zeitpunkt noch neutral, signalisierten aber unverkennbar, auf wessen Seite sie in den Krieg eingreifen würden.

Nach dem Sieg über Frankreich brauchte Hitler in Frankreich vor allem eines: militärische Ruhe. Der Krieg war geschlagen, zum Widerstand wollte Hitler den Franzosen möglichst wenig Anlässe liefern. Mit weiterer Symbolpolitik hielt er sich darum zurück. Philipp Pétain, wenige Tage zuvor ins Amt des französischen Staatschefs getreten, sollte mit seinem Kabinett weiterhin das gesamte Land, einschließlich der von den Deutschen besetzten Zone, verwalten. Zumindest offiziell und in der Theorie. Denn tatsächlich übte Deutschland – so stipulierte es der Waffenstillstandsvertrag – »alle Rechte der besetzenden Macht aus. Die französische Regierung verpflichtet sich, die in Ausübung dieser Rechte ergehenden Anordnungen mit allen Mitteln zu unterstützen und mit Hilfe der französischen Verwaltung durchzuführen.«17

Ein geschlagenes Land

Frankreich, so das grundsätzliche Signal, würde auch unter deutscher Besetzung weiter bestehen. Allerdings sah der Waffenstillstandsvertrag von Compiègne massive Einschnitte vor: Elsass-Lothringen wurde der Zivilverwaltung der angrenzenden deutschen Gaue unterstellt und damit praktisch, allerdings nicht staatsrechtlich, ins Deutsche Reich eingegliedert. Die Départements Nord und Pas-de-Calais wurden der Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich überantwortet. Im unmittelbaren Anschluss richteten die Deutschen eine rund 100 Kilometer breite »verbotene Zone« ein, die vom Ärmelkanal bis zum Genfer See reichte. Der dort lebenden und während der Kriegswochen geflohenen Bevölkerung war es verboten, in ihre Häuser zurückzukehren. Deutschlands Verbündeter Italien, erst vor Kurzem in den Krieg eingetreten, erhielt die Macht über einen kleinen Zipfel im Süden mit Menton als Zentrum. Die verbleibenden Teile des Landes wurden in eine von den Deutschen besetzte und eine »freie Zone« zergliedert. Die deutsche Zone zog sich vom südlichen Atlantik, beginnend in Spanien, und bog zwischen Poitiers und Tours Richtung Osten ab, um an der Schweizerischen Grenze zu enden. Das gesamte nördliche Gebiet war von den Deutschen besetzt – insgesamt hielten sie knapp 60 Prozent der gesamten Landmasse.

Hinzu kamen enorme ökonomische Belastungen: Die Deutschen zwangen den Franzosen die Kosten für die Besatzung auf – zunächst 20 Millionen Reichsmark täglich. Insgesamt beliefen sich diese Leistungen zwischen 1940 und 1943 auf 490 Milliarden Francs – bei einem Steueraufkommen von 378 Milliarden Francs.18 Einer Berechnung des damaligen französischen Finanzministers Aimé Lepercq zufolge hatte Deutschland insgesamt 900 Milliarden Francs aus Frankreich herausgeholt.19 Auch auf anderen Gebieten demonstrierte Deutschland seine Macht: Die französische Armee wurde auf eine Stärke von 100.000 Mann reduziert. Forderte Deutschland die Auslieferung von auf französischem Staatsgebiet lebenden Reichsbürgern, hatte Frankreich dem unverzüglich nachzukommen.

So demoralisierend die äußeren Bedingungen wirkten: Langfristig viel demütigender dürften die ethischen Zwangslagen gewesen sein, in die die Deutschen viele Franzosen zwangen. Die mehr als vier Jahre dauernde Besatzungszeit bewirkte eine Degradierung des sittlichen Gefühls, eine Verrohung und Brutalisierung, die in diesem Maß vorher kaum denkbar gewesen waren. Gewiss, schon der seit Jahrzehnten andauernde und entlang vielerlei Frontlinien verlaufende Streit zwischen Konservativen und Progressiven, zwischen Monarchisten und Republikanern, zwischen christlich-liberalen und kommunistisch-sozialistischen Fraktionen hatte für erhebliche Spannungen gesorgt. Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten rangen die Franzosen um ihre politische Identität, fochten einen Kampf um die Ordnung ihres Staats. Letztlich reichte dieser Kampf bis in das Revolutionsjahr 1789 zurück. Umstürzler und Bewahrer, Modernisten und Traditionalisten, Anhänger der alten und Verfechter der neuen Ordnung standen einander gegenüber, oft unversöhnlich, zu Kompromissen nur mühsam bereit. Insbesondere die letzten 15 Jahre vor dem Krieg zeugten durch vielfache Regierungswechsel, Streiks, Demonstrationen und Zusammenstöße, bissige Pamphlete und Schmähungen davon, wie tief die Kluft sich durch die Gesellschaft zog. Doch die Franzosen einte das Gefühl, dass es mit dem Land bergab gehe, dass es den Herausforderungen der Zeit weder politisch noch ökonomisch noch kulturell gewachsen sei.

»Das Bestreben, originelle Lösungen zu finden, durch die sich sowohl die Krise der westlichen Zivilisation als auch der nationale Niedergang beheben ließen, ist umso größer, als im Arsenal traditioneller politischer Ideologien keine Lösung zu finden ist. Die politischen Parteien offenbaren eine enorme geistige Trägheit und sind nicht in der Lage, die Dynamik zu entfachen, die das Land braucht. Einer der wesentlichen Aspekte der moralischen und intellektuellen Krise in Frankreich liegt in dem Umstand, dass das politische Denken nicht in der Lage ist, sie zu erfassen und auf sie einzugehen.«20

Aus Sicht nicht weniger Franzosen schienen die Spannungen mit der Besetzung des Landes durch die Deutschen ganz unvermittelt eine Lösung zu finden. Philippe Pétain, gefeierter Held des Ersten Weltkriegs und zu diesem Zeitpunkt 84 Jahre alt, übernahm die Regierung. Umgehend löste der politische Reaktionär die Dritte Republik auf und setzte an deren Stelle seinen État français. Im Anschluss verordnete er dem Land eine Revolution von oben, die Révolution nationale. Entschlossener Gegner der Moderne, nahm er wenige Wochen nach Amtsantritt auch jene ins Visier, die in seinen Augen ganz wesentlich für die Misere des Staats verantwortlich waren: Kommunisten, Freimaurer und Juden. Ohne von den Nationalsozialisten dazu genötigt worden zu sein, erließ er Anfang Oktober den ersten statut des Juifs, einen Erlass, der erste Berufsverbote für die als »Rasse« definierten Juden aussprach. Schritt für Schritt glitt die Regierung über eine immer engere Zusammenarbeit – die berüchtigte collaboration – mit den Nationalsozialisten in eine antisemitische Politik, in deren Verlauf sie immer aggressiver gegen die in Frankreich lebenden Juden vorging: zunächst gegen jene ohne französische Staatsangehörigkeit, schließlich – wenngleich zögerlich und in geringerem Maß – auch gegen die eigenen Bürger jüdischen Glaubens. Entschlossen und überwiegend in eigener Regie – oftmals sind ausschließlich französische Sicherheitskräfte beteiligt – organisierte sie Razzien gegen Juden, um sie anschließend den Besatzern auszuliefern. Die transportierten sie umgehend in die Konzentrations- und Vernichtungslager in Deutschland und den besetzten Gebieten Mitteleuropas. Insgesamt 73.853 Juden wurden so in 79 Transporten in die Vernichtungslager deportiert. Von ihnen überlebten 2560.21 Hinzu kamen rund 1900 weitere Juden, die auf anderen Wegen in die Vernichtungslager gebracht wurden. Insgesamt, so der Historiker und Nazijäger Serge Klarsfeld, wurden 75.721 Juden in die Lager deportiert.

Die Vichy-Regierung befand sich in einem furchtbaren Dilemma: Der Druck der Besatzer, die in Frankreich lebenden Juden auszuliefern, nahm beständig zu. Aber hätte sie ihm entsprechen müssen? Hätte sie einem mörderischen Regime tatsächlich Zehntausende unschuldiger Menschen ausliefern müssen? Hatte sie wirklich keine Wahl? Gewiss, eine Weigerung hätte womöglich ihr Ende bedeutet. Aber was zählt das Ende einer Regierung angesichts so vieler Menschenleben? Zudem hätte die Regierung durch eben dieses Ende umso überzeugender ihre ethischen Prinzipien beweisen, ein klares und überzeugendes Bekenntnis zu zivilisatorischen Standards, zu Menschenrechten und politischer Verantwortung leisten können. Doch all dem entzog sie sich, indem sie den Besatzern weiter zuarbeitete, und das hieß: Menschen auslieferte. Zumindest am Anfang konnte sie behaupten, nicht zu wissen, welches Schicksal die Deportierten erwartete. Doch von 1942 an, als der polnische Offizier Jan Kozielewski, bekannt unter dem Namen Jan Karski, in Großbritannien und den USA erste Berichte über den Völkermord veröffentlichte, hätte die Regierung gewarnt sein können. Doch die Gerüchte – glasklare Beweise hatte sie zu dieser Zeit noch nicht – geflissentlich ignorierend, setzte sie stattdessen zu den Razzien in großem Stil an. 1943 rief Premierminister Pierre Laval die im Regierungsauftrag agierende Milice française, eine paramilitärisch agierende Ordnungskraft, ins Leben, die ihm politisch unterstand. Die Miliz ging gegen Juden wie politische Gegner gleichermaßen vor. Ganz wesentlich bekämpfte sie die verschiedenen innerfranzösischen Widerstandsgruppen, die sich teils gegen die Vichy-Regierung, vor allem aber gegen das deutsche Besatzungsregime richteten. Die Auseinandersetzungen zwischen Miliz und Résistance wurden so hart und so blutig, dass die Besatzungsjahre auch als Zeit eines französischen Bürgerkriegs beschrieben werden.

So setzten die Besatzer den Franzosen nicht allein durch die äußeren Umstände der Besatzung zu. Deutschlands Verantwortung bestand auch darin, in Frankreich Bedingungen geschaffen zu haben, unter denen viele Franzosen – allen voran Pétain und seine Minister – schwere Schuld auf sich luden. Unter deutscher Herrschaft begangen sie Verbrechen, die sie unter anderen Umständen in dieser Form aller Wahrscheinlichkeit nach nicht begangen hätten. Wenn es zutrifft, dass Menschen ganz wesentlich durch die Umstände ihrer Zeit zu Helden oder Verbrechern werden, dann lag die deutsche Schuld darin, diese Umstände überhaupt erst geschaffen zu haben. Freilich ließ sich nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Bevölkerung zu großen oder kleineren Verbrechen hinreißen. Doch auch sie reagierten vor allem auf die Situation, in die die Politik der Besatzung sie gebracht hatte. Auch das war deutsche Verantwortung.

»(I)ch würde sogar die These vertreten, dass es den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg unterschwellig immer wieder übelgenommen wurde, dass sie diese Fähigkeit der Franzosen ans Licht gebracht hatten, selber ›Schweinehunde zu sein‹, wie das Kurt Schumacher 1932 vor dem deutschen Reichstag mit Bezug auf die Nazis formuliert hatte.«

So schreibt es die französische Historikerin Hélène Miard-Delacroix in ihrem klugen Dialog mit ihrem deutschen Fachkollegen Andreas Wirsching. »Auch Franzosen konnten sich während der Präsenz der deutschen Wehrmacht in Frankreich als Schweinehunde erweisen. Das bedeutete, dass nicht nur die Deutschen böse sein konnten, sondern dass auch Menschen im eigenen Land, in der eigenen Familie solche Übeltäter sein konnten. Und das wurde den Deutschen nicht vergeben.«22

Gewiss, es gab auch den Widerstand, und er setzte sich am Ende durch, wenngleich natürlich mithilfe der Alliierten, allen voran den Briten und den USA. Ohne sie hätte Frankreich, muss man fürchten, erheblich länger unter dem Hakenkreuz gestanden. Dennoch leisteten die Kämpfer der Résistance Herausragendes, verteidigten stellvertretend für viele andere die Würde des Landes gegen dessen Regierung. Charles de Gaulle, Jean Moulin, Henri Frenay, Berty Albrecht: vier Namen nur von tausenden, die für die Zivilisation nicht nur Frankreichs, sondern Europas eintraten, sie teils um den Preis ihres Lebens verteidigten. Zudem kämpften sie nicht nur für die Gegenwart ihres Landes. Sie kämpften auch um dessen künftige Vergangenheit, bereiteten jener politischen Entwicklung den Weg, auf deren Grundlage sich die Franzosen Jahrzehnte später wieder mit sich selbst versöhnen konnten. Gleichwohl war der erinnerungspolitische Weg auch in Frankreich ein harter, verlief schmerzhaft und nicht ohne Konflikte. Dass sich das deutsch-französische Verhältnis nach der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus relativ schnell änderte und beide Nationen wieder aufeinander zugingen, darf man zu den Wundern der Geschichte rechnen, in deren Genuss Deutschland unverdientermaßen kam.

Versuch einer Annäherung

Ein Buch wie dieses wird seiner Thematik nur bedingt gerecht. Die Besetzung Frankreichs, lediglich ein Kapitel im furchtbaren Drama des Zweiten Weltkriegs, hat unendlich viele Aspekte. Es ließe sich auf vielfache Weise erzählen, anhand der unterschiedlichsten Ereignisse, Akteure und Erfahrungen. Insofern bietet das Buch nur eine Geschichte jener Zeit. Sie kann auch ganz anders präsentiert werden, mit anderen Schwerpunkten und Perspektiven. Gleichwohl habe ich mich bemüht, die mir am bedeutsamsten erscheinenden Aspekte herauszugreifen und zu beleuchten. Eine Gesamtdarstellung ist dieses Buch nicht, wohl aber der Versuch einer umfassenden Annäherung.

Immer wieder stellt sich die Frage, wie man Vergangenes darstellt, Empfindungen der damaligen Akteure rekonstruiert. Ich habe das versucht, indem ich mich extensiv auf die Schriften, Erinnerungen und Notizen jener Zeit, also auf Dokumente aus erster Hand, gestützt habe. Natürlich: Vieles erschließt sich erst nach Jahren oder Jahrzehnten. So haben wir heute ein viel klareres Bild von den großen Linien des französischen Antisemitismus (die noch viel größeren des deutschen Antisemitismus bleiben in diesem Buch – dem Thema geschuldet – weitestgehend außen vor). Aber auch diese Linie, scheint mir, lässt sich am besten mithilfe von Originalzitaten aus der damaligen Zeit verfolgen, eingebettet in den Rahmen der historischen Aufarbeitung.

Dieses Buch zu schreiben ist mir nicht durchweg leicht gefallen. Immer wieder hatte ich als deutscher Autor mit der Scham zu kämpfen, zu der die Diktatur der Nationalsozialisten so viel Anlass gibt. Auch Trauer hat sich in die Arbeit geschlichen angesichts der zahllosen Opfer, die Hitlers Schergen auch in Frankreich forderten, gerade unter den im Lande lebenden Juden – und noch einmal unter den Kindern: junge Menschen von vier, fünf Jahren, die die Nazis ebenfalls in die Vernichtungslager deportierten. Umso größer ist die Achtung gegenüber jenen vielen französischen Historikern, die Licht in die Jahre der Finsternis brachten. Ganz besonders beeindruckt hat mich das Ehepaar Serge und Beate Klarsfeld, die ihr gesamtes Leben in den Dienst der Aufklärung stellten. Dies taten sie zum einen durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, die bereits von ungeheurer Kraft, ungeheurer Geduld und Zähigkeit zeugen. Ich denke etwa an das monumentale, auch über 30 Jahre nach seinem Erscheinen noch aktuelle Buch Vichy – Auschwitz. Die ›Endlösung der Judenfrage‹ in Frankreich von Serge Klarsfeld. Ich denke zum anderen aber auch an die Prozesse gegen führende Nazis, die die Klarsfelds bis in die 1980er-, 1990er-Jahre ins Rollen gebracht hatten. So dauerte es über 15 Jahre, bis ein Verbrecher wie Klaus Barbie durch ein ordentliches Gericht verurteilt war. Ihr Beispiel zeigt, wie viel einzelne Menschen erreichen können, was einzelnen Menschen möglich ist; dass sich ein anfangs kaum zu realisierendes Unternehmen – Barbie schien in seinem südamerikanischen Exil zunächst unangreifbar – schließlich doch zum Erfolg führen lässt. Den beiden Klarsfelds verdanke ich in Sachen Mut, Entschiedenheit und Konsequenz eine Lektion fürs Leben.

Ein Buch zu schreiben, kann nahegehen. Frankreich hat in meinem Leben recht früh eine wichtige Rolle gespielt. In Gedanken war ich während der vergangenen Monate häufig am Ort des Ursprungs dieser Beziehung: in einem auf den ersten Blick ganz unspektakulären Zimmer im Hause meiner Großeltern nahe Aachen. Dort, im Lesezimmer, standen im Regal, geschützt hinter Glas, unzählige Bücher. Unter ihnen auch ein Band, der mich von Anfang an faszinierte, die »Psychologie der Massen« von Gustave Le Bon, jenes feinsinnige, hypersensitive und darum - behaupte ich - höchst französische Buch. Der Name des Autors wie auch sein Buch waren mir bereits ein Begriff, kaum dass ich die Buchstaben zu entziffern vermochte. Gelesen habe ich es erst später – es formte umgehend meine Vorstellung von der französischen Essayistik als Kunst unschlagbarer Subtilität, des Sinns für feinste und allerfeinste Regungen. Die inzwischen stark in die Jahre gekommene Ausgabe dieses Buchs begleitet mich bis heute, und auch, wenn ich oft nicht an es denke, ist dieses Exemplar immer in meiner Nähe, diskret, bisweilen erst auf den zweiten Blick auffindbar, aber niemals erst auf den dritten. Als wär’s, hätte Carl Zuckmayer gesagt, ein Stück von mir …

So war dieses Lesezimmer im Hause meines Großvaters von Anfang an ein Schlüssel zur Welt, ein Schlüssel auch und vor allem zu Frankreich. Dieser meist stille Raum, aufgrund der zwar großen, für seine Dimensionen aber unzureichenden Fenster immer in leicht schummrigem Licht liegend und damit auf elegante Art der Welt entzogen, führte mich in die faszinierende Welt der Romanistik. Er schenkte mir eine Ahnung von dem, was außerhalb seiner selbst lag, von Weite und Offenheit, die sich auch über Bücher mitteilten. So reifte, ohne dass ich es damals bemerkt hätte, in diesem Raum der später unumstößliche Entschluss, Romanistik, vorneweg französische Literatur, zu studieren. Von dieser Literatur fühle ich mich zutiefst geprägt, und für die Begegnung mit ihr empfinde ich größte Dankbarkeit. Umso schmerzhafter zu sehen, wie selbstherrlich, brutal und enthemmt die deutschen Besatzer ihr Zerstörungs- und Vernichtungswerk auch in Frankreich in Gang setzten. Dass es verhältnismäßig rasch wieder zu einem Dialog, peu à peu dann auch wieder zu vertieften Beziehungen beider Länder im Rahmen eines mittels größter Staatskunst befriedeten Europas kam: Das ist eine Entwicklung, für die man nur in Demut danken kann.

Teil I

Aufziehende Düsternis

Teils heiter, teils wolkig – der Sommer 1939

Warum dieser Eifer, junges Antlitz?– Ich breche auf, der Sommer erlischt.

René Char, Aiguillon

Eigentlich hatte man vom Wetter mehr erwartet. Man hätte es sich beständiger gewünscht, vor allem aber wärmer und trockener und mit mehr Sonne. Doch der Sommer hatte mäßig begonnen und heiterte auch im weiteren Verlauf nicht nennenswert auf. Erst später, als es fast schon gegen Herbst zuging, zeigte er sich freundlicher. Alles in allem aber setzte er jene nervösen Kapriolen fort, die schon den Frühling einigermaßen fragwürdig hatten werden lassen.

Doch Wetter hin oder her, die Franzosen waren entschlossen, den Sommer zu genießen. Drei Jahre zuvor hatte der französische Premier Léon Blum, Vorsitzender des Front populaire, der »Volksfront«-Regierung, den Arbeitern und Angestellten wunderbare Geschenke gemacht. Die Löhne wurden erhöht, die Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden begrenzt. Vor allem aber gab es fortan zwei Wochen bezahlten Urlaub – eine unerhörte Wohltat, die die Franzosen umgehend nutzten: Sie brachen auf in die Ferien. Anfangs gaben sie sich noch bescheiden, begnügten sich mit Zielen an den Ufern von Seine und der Marne.1 Zunehmend zog es sie aber auch an das Meer. Viele sahen es in jenen Jahren zum ersten Mal. Die neue Mobilität verdankte sich einer weiteren großzügigen Geste: Im Jahr 1936 verbilligte sich auch die Urlaubsreise per Zug. Wer für mindestens fünf Tage am Ort seines Zieles blieb, zahlte nur 40 Prozent des regulären Ticketpreises, für Kinder zwischen drei und sieben Jahren wurde gar nur die Hälfte des Betrags fällig. Eigens in der Urlaubszeit eingesetzte Züge brachten die Menschen günstig wie nie an die verheißungsvollsten Orte: Von Paris nach Saint Raphaël für 165 Francs und nach Nizza für 175 Francs. Wer sich auf große Tour durchs Mittelmeer begab, mit Stationen in Korsika, Algier und Barcelona, zahlte dafür nur 575 Franc. Entsprechend geschäftig ging es an den Bahnhöfen zu. Am Wochenende des 12. und 13. August 1939 verzeichnete der Bahnhof Saint-Lazare ein Aufkommen von 80.000 Passagieren; am Bahnhof Montparnasse zählte man 90.000, an der Gare de l’Est sogar 140.000.2

Wohin auch immer die Franzosen nun reisten, die großen Sommer-Destinationen – Deauville, Cabourg, Saint-Malo oder unten im Süden Biarritz, Marseille und Cannes – veränderten sich. Sie beherbergten fortan immer mehr Menschen, entsprechend zügig wurde ausgebaut. Alles in allem verkrafteten sie den Ansturm so vieler neuer Gäste gut. »Die Badesaison verläuft normal«, vermerkte der Präfekt von Calvados in seinem Bericht vom Juli 1939. »Der Hafen von Deauville beherbergt 42 Jachten, die Pferderennen von Deauville finden statt, die Luftrallye Deauville-England zieht viele Menschen an.«3

Der Bericht deutete es an: Deauville war für allem für die französische haute volée ausgelegt, die betuchten Gäste aus dem Großbürgertum. Dessen Mitglieder mussten feststellen, dass sie fortan nicht mehr exklusiv unter sich waren. Allenfalls die teuren Villen und die Hotels boten ihnen noch ein Refugium, in dem sie ihren exklusiven Vergnügungen ungestört nachgehen konnten. Man zeigte sich elegant, erinnerte sich in arglosem Ton die junge Schauspielerin Corinne Luchaire. »Die Frauen kommen in funkelnden Roben, die Herren im Smoking oder Anzug. Der Service ist untadelig, das Essen hinreißend. Abends im Casino wiederholen die Croupiers mit regungsloser Miene ihren traditionellen Spruch: ›Rien ne va plus‹.«4

Die Mittelklasse hielt es bescheidener. Sie begnügte sich mit den preisgünstigen Hotels abseits der Zentren, während die Arbeiter und kleinen Angestellten die Campingplätze entdeckten. Allein der Strand war Treffpunkt aller. Dort waren sie vereint durch die Freuden des Sommers: Dösen in der Sonne, kniehoch Waten im Meer, der Sprung in die Wellen, seien es die hart heranrollenden des Atlantiks oder die weich dahingleitenden des Mittelmeers. Neben den Picknickkörben klackten laut die Boule-Kugeln aneinander, wuchsen Sandburgen in die Höhe, waren die Damen mit gymnastischen Übungen beschäftigt, während die Herren mit der Angel den arglosen Fischen auflauerten. Modisch gab man sich dezent: Frauen und Männer hielten den Körper weitestgehend bedeckt, der Badeanzug schien beiden Geschlechtern als angemessenes Kleidungsstück.

Frankreich hatte viel zu bieten in jenem Sommer 1939, nicht nur an den Stränden. Spektakulär wie eh und je war die Tour de France, das große Radrennen. Zu Tausenden standen die Franzosen am Straßenrand und bejubelten die zähen, in die Pedale tretenden Athleten. Star der Saison war der Belgier Sylvère Maes. Er hatte bereits die Tour des Jahres 1936 gewonnen, nun schickte er sich an, auch dieses Mal das Gelbe Trikot zu holen. Allerdings hatte er es in diesem Jahr etwas leichter als in den vorhergehenden, denn die italienischen und deutschen Rennfahrer waren dieses Mal nicht dabei. Die Deutschen seien im Radsport zu schwach, deshalb mache es keinen Sinn, sie einzuladen, hieß es seitens der Tourleitung. Die Italiener sagten von sich aus ab, unter dem Vorwand, mit dem Reglement nicht einverstanden zu sein. Glücklich dürften die Nachbarn damit nicht sein, hieß es spöttisch in einem eilig komponierten Chanson. Denn eines dürften sie noch merken: »Que c’est seulement en France/Que le bon dieu est heureux« – »dass der liebe Gott/einzig und allein in Frankreich glücklich ist.«5 Die politisch angespannte Lage prägte auch den Verlauf der Tour: Die östlichen Landesteile wurden dieses Mal ausgespart – sie waren zu Militärzonen erklärt worden. Noch größeren Verzicht mussten einen Monat später Teilnehmer und Zuschauer der auf den 19. bis 24. August angesetzten Tour de l’Ouest hinnehmen: Aus Sorge vor dem Ausbruch des Krieges endete die Tour vorzeitig bereits nach der fünften Etappe.

Für Aufregung sorgte auch der Fußball. Die Saison ging ihrem Ende entgegen, und die Fans des Football Club de Sète 34 kamen aus dem Jubeln nicht heraus, als ihre Mannschaft nach einem Sieg über den Erzrivalen Olympique Marseille die Meisterschaft gewann. Nicht nur für diese beiden Clubs war es der vorerst letzte Auftritt vor landesweiter Kulisse. Der Einmarsch von Hitlers Truppen und die anschließende Aufteilung in eine besetzte und eine – so jedenfalls hieß sie – »freie« Zone machten einen nationalen Wettbewerb bis auf Weiteres nicht möglich. Anders hingegen der Pokalwettbewerb: Die Spiele fanden unter der Nazi-Herrschaft weiterhin statt, wenn auch der Wettbewerb in jenen Jahren auf seinen eigentlichen Titel verzichten musste. Zwischen 1940 und 1945 firmierte er nicht wie üblich als Coupe de France, sondern wie in den allerersten Jahren nach der Gründung 1917 als Coupe Charles Simon, in Erinnerung an den großen, 1915 gefallenen französischen Fußballfunktionär. Doch das wusste man in der Saison 1939 noch nicht. Die Spieler konzentrierten sich ganz auf den Wettbewerb. So auch, und mit größtem Erfolg, die Kicker von Racing de Paris: Sie setzten sich mit drei zu eins gegen Olympique Lille durch und brachten den Pokal in die Hauptstadt.

Übungen im Ballwerfen: Strandvolleyball an der französischen Mittelmeerküste, August 1939.

Einladung zur Reise

Gediegener als in den hitzigen Arenen ging es indessen an der Côte d’Azur zu. Wie immer ließen sich auch 1939 die Schönen der Welt dort blicken. Der Bal de petits Lits, 1918 zur Unterstützung an Tuberkulose erkrankter Kinder erschaffen, zog im Hotel Palm Beach von Cannes auch nach 20 Jahren noch ein mondänes Publikum an. Der Herzog und die Herzogin von Windsor waren zugegen, Sir Jagatjit Singh Bahadur, der Maharaja von Kapurthala, Miss Joseph Kennedy, die Gattin des amerikanischen Botschafters, Mme Raymond Patenôtre, die Ehefrau des französischen Wirtschaftsministers, auch Raffaele Guariglia, der italienische Botschafter, später Minister seines Landes, war gekommen. Fernand Joseph Désiré Contandin alias Fernandel trat an jenem Abend dort auf. Noch waren die Filme um Don Camillo und Peppone nicht gedreht, aber der verschmitzte Charme des Schauspielers tat auch 1939 schon seine Wirkung.

Andere hingegen waren gekommen, um sich zu entspannen. Norma Shearer etwa, die Göttin des US-amerikanischen Stummfilms; Constance Bennett, zwei Jahre zuvor vom amerikanischen Publikum zur bestgekleideten Frau der Welt gekürt und in jenen Monaten hochzufrieden mit dem Erfolg ihres jüngsten Films Merrily we live. Auch die bezaubernde Grace Moore war angereist. Kurz zuvor hatte sie zusammen mit dem französischen Regisseur Abel Gance die Dreharbeiten an Louise beendet, den von einer gleichnamigen Oper von Gustave Charpentier inspirierten Musikfilm über die unbotmäßige Liebe einer jungen Frau zu einem jungen Künstler. Mit Moore standen auch die Sänger Georges Thill und André Pernet vor der Kamera, die das Werk bislang auf der Opernbühne interpretiert hatten. Natürlich war auch Marlene Dietrich vor Ort. Sie liebte die Sommer an der französischen Riviera, wenngleich sie es in ihrer damals eigentlichen Residenz, dem Hotel Lancaster in Paris, auch nicht schlecht antraf. Dort fanden die Gäste einen verschwenderischen Luxus vor. »Blumen, Blumen, überall Blumen«, erinnerte sich Dietrichs Tochter Maria Riva an den Aufenthalt in der Nobelherberge.6

Andere hingegen suchten die Einfachheit. Simone de Beauvoir hielt sich zusammen mit Jean-Paul Sartre und ihrem gemeinsamen Freund, dem Schriftsteller Jacques-Laurent Bost, für ein paar Tage am Mittelmeer auf. »Wir gingen eine Bouillabaisse in Martigues essen; die Sonne ergoss sich über die bunten Boote und die Fischernetze. Wir saßen am Rand des Wassers, auf großen Steinfelsen mit spitzen Kanten: Das war wenig komfortabel, aber Sartre liebte den Mangel an Bequemlichkeit.«7 Auch mangelnde Bequemlichkeit war ein Weg, die Realität der Welt zu spüren und sich ihrer physisch zu vergewissern. Und es brauchte Vergewisserung in diesen Tagen, die Hingabe an den Sommer entsprang in diesem Jahr tieferen Motiven als den üblichen touristischen Träumen. Denn dieser Sommer, Beauvoir spürte es, könnte für längere Zeit der letzte friedliche sein. Hitlers kriegerisches Gebaren war zuletzt immer beunruhigender geworden. Im März 1938 war die Wehrmacht in Österreich einmarschiert und hatte so den »Anschluss«, die Eingliederung des Nachbarlandes in das Deutsche Reich, eingeleitet. Ein Jahr später, im März 1939, fiel die Wehrmacht in Tschechien ein, man musste davon ausgehen, dass sich Deutschland damit nicht begnügen würde. Liefe es schlecht, könnte Hitler den ganzen Kontinent mit Krieg überziehen. Und im Süden hatte kurz darauf Mussolini, der italienische duce, seine Truppen ausrücken lassen. Am 8. April – in jenem Jahr der Karfreitag – waren seine Truppen in Albanien einmarschiert, das Land wurde fortan aus Rom regiert. Im schlimmsten Falle könnte Frankreich gleich von zwei Seiten angegriffen werden. »Das wird mir nicht passieren«, hoffte Beauvoir, »nicht der Krieg, nicht mir«.8 Doch man musste mit dieser Möglichkeit rechnen, gestand sie sich ein. »Aber wie bereitet man sich auf den Horror vor?« Noch aber war Zeit. Vor allem war es Sommer. Mitte Juli brach sie allein in Richtung Marseille auf, nicht ohne auf dem Weg dorthin noch ein paar Wandertage einzulegen, entlang des Mont Ventoux, der Basses-Alpes, der Alpes-Maritimes. Bestes Wetter, eine betörende Landschaft. »Ich dachte an nichts als die Tiere, die Blumen, die Steine, den Horizont, an die Freude, Beine, einen Magen und Lungen zu haben und meinen eigenen Rekord zu schlagen.«9

Die Lust, sich in der Landschaft zu spüren, als Teil von ihr. Den Wind im Gesicht, den glühenden Geruch der Pinien, unterlegt von Thymian und Lavendel in der Nase. Ein Hauch von Ewigkeit durchschien diese Tage. Aber in diesem Sommer 1939 war es anders. Das Kommende hing in der Luft, ein Hauch sich nähernden Unglücks. »Das Blau des Himmels, das Blau des Meers belasteten mich in manchen Momenten; auch ich hatte den Eindruck, dass irgend etwas im Verborgenen lag: keine Spinne, sondern ein Gift. Diese Ruhe, diese Sonne waren nur vorgetäuscht: Mit einem Schlag würde alles zerreißen.«10 Es war schwer, die Idylle des Südens zu genießen, noch schwerer, ja unmöglich, an sie zu glauben. Dafür waren die Nachrichten aus Deutschland zu real und zu aufdringlich. Die Hingabe an den Sommer war eine auf Zeit, das schöne, sorglos dahinplätschernde Leben eine Illusion. Selbst die Bouillabaisse auf den Felsen von Martigues konnte sie nicht vertreiben. Die scharfkantigen Felsen, eigentlich doch eine Vergewisserung der Solidität des Bodens, wenn nicht sogar der Welt, verwandelten sich unter der Hand in eine Mahnung. Es würde, ahnten Beauvoir, Sartre und Bost, anders kommen. »Unter dem blauen Himmel träumten wir lässig mit lauter Stimme: wäre es besser, blind von der Front zurückzukehren oder mit einem entstellten Gesicht? Ohne Arme oder ohne Beine? Würde Paris bombardiert werden? Würde man Gas einsetzen?«11

Und doch machten auch andere Nachrichten die Runde, auch und gerade an der Côte d’Azur. Vor allem diese: In Cannes werde ein neues Filmfestival aus der Taufe gehoben. Ein erstes Plakat deutete an, womit man es zu tun haben würde: einem besinnlichen, ruhigen Festival, gewidmet Erinnerung und Kontemplation. So zumindest wollten es der Maler und Grafiker Jean-Gabriel Domergue, der das Plakat für das Festival entworfen hatte. Es zeigte ein Paar, das durchaus dem fin de siècle entstiegen sein könnte. Sie schlank und grazil, in elegantem beigem Abendkleid mit ausgeschnittenem Rücken, die Haare hochgesteckt. Rechts von ihr der Begleiter: schwarzer Anzug, vielleicht auch – man durfte es vermuten – ein Frack. Den Hals umschloss eng ein weißer Hemdkragen, das nicht mehr allzu dichte Haar korrespondierte mit der Farbe des Oberteils, vor dem linken Auge spannte sich ein Monokel. Das Paar, porträtiert von hinten und mit deutlichen Anklängen an den Stil eines Toulouse-Lautrec gehalten, war ganz einer Vorführung hingegeben und, die klatschenden Hände der Frau deuteten es an, durchaus angetan. Die beiden könnten auch in einer Theatervorführung oder einem Konzert sitzen – der Blick auf die Bühne oder die Leinwand war dem Betrachter entzogen. In anderen Worten: Das Kino setzte eine große kulturelle Tradition fort. »L’invitation au voyage« – »Einladung zur Reise« – hatte Domergue sein Plakat genannt, einem Gedicht Charles Baudelaires folgend. »Là, tout n’est qu’ordre, et beauté,/Luxe, calme et volupté«, verhießen zwei der Zeilen: »Dort ist alles allein Ordnung und Schönheit,/Luxus, Ruhe, und Sinnlichkeit«.12 Als Baudelaire jenen Band, der dieses Gedicht enthielt, Les Fleurs du Mal, 1857 veröffentlichte, verursachte die Sammlung einen Skandal: Als allzu gewagt, sinnlich und darum unsittlich empfand man den Band. Nun aber, gut 80 Jahre später, war er etabliertes, ja kanonisiertes Kulturgut – ein weiteres Signal, dass das Kino nahtlos an das große Erbe der Überlieferung anknüpfte und auf seine Weise fortführte in die Gegenwart.

Das neue Festival wird ein Erfolg, war die Zeitschrift Ciné-Miroir im Juli 1939 überzeugt.

»Denn niemand wird sich weigern, an die Côte d’Azur zu kommen. Welche Nation auch immer eingeladen sein, wie groß auch immer die Distanz sein mag, die sie von der französischen Riviera trennt, wie viel Geld auch immer man ausgeben muss, niemand wird zögern, das Schiff oder Flugzeug zu nehmen, um an die glücklichen Gestaden unseres Mittelmeers zu kommen«,

schrieb das Blatt – um dann einen geradezu Baudelaire’schen Dreiklang hinzuzufügen: »Dort sind die Freude, die Wärme und das Licht.« Vor allem aber könnte man ein Weiteres finden: »Dort ist die Schönheit, die gesamte Schönheit der Welt.«13

»Paris ist die Welt«

Schönheit ließ sich freilich auch in Paris finden. Wie eh und je sonnte sich die Stadt in ihrem Glanz, strahlte auch 1939 jene Selbstgewissheit aus, die ihr seit – beinahe – undenklichen Zeiten eigen war. »Während eines einzigen Spaziergangs kann man eine Menge wunderbarer Dinge sehen«, hatte der Autor und Fremdenführer Germain Brice in seiner 1684 erschienen Description nouvelle de ce qu’il y a de plus intéressant et de plus remarquable dans la ville de Paris (»Neue Beschreibung dessen, was es an Interessantem und Bemerkenswertem in der Stadt Paris gibt«) geschrieben.14 Sein Buch eröffnete das unsterbliche Genre der Paris-Reiseführer, und Brice nahm darin vorweg, was man seither in allen Büchern zu diesem Thema lesen konnte. Information war das eine, Hingabe und Feier des Mythos das andere. Die Autoren des Genres führten ihre Leser nicht nur durch die Stadt, sie setzten verlässlich auch eine schwärmerische Begeisterung für sie frei. »Alle kreativen Ideen entstehen in Paris«, schrieb der weitgereiste Arzt und Philosoph François Bernier (1625–1688). »Paris ist die Welt«, befand der Dramatiker Pierre Carlet de Marivaux (1688–1763), seines Zeichens langjähriger Bürger der Stadt und eben dort geboren wie gestorben. »Im Vergleich zu ihr wirken alle anderen Orte als bloße Vorstädte.« So einhellig waren sich die Autoren – die einheimischen wie die fremden – in ihrem Urteil über die Stadt, dass dieses fortan für alle Zeiten feststand. »Es gibt keinen Grund, Paris zu beschreiben«, erklärte der auf Französisch schreibende preußische Schriftsteller Karl Ludwig von Pöllnitz (1692–1775). Seine Begründung: »Die meisten Leute wissen selbst dann, was für ein Ort die Stadt ist, wenn sie niemals dort gewesen sind.«

Der Ruhm des modernen Paris hatte zwei Väter: König Ludwig XIV., den prunkverliebten Monarchen. Und Jean-Baptiste Colbert, seinen Finanzberater. Als Ludwig sich daran machte, das Schloss Versailles umzubauen und zu erweitern, riet ihm Colbert, sich nicht nur um den Königssitz zu kümmern. Den dort geschaffenen Luxus würden die Franzosen als frivol empfinden, würde er nicht durch entsprechende Bauten in der Hauptstadt ergänzt. Um die Herzen der Untertanen zu gewinnen, müsse der König auch diese verschönern. Diese müssten fortan grandeur – frei übersetzt: »erhabene Größe« – ausstrahlen. Das täte der Stadt, den Bürgern und zuletzt ganz Frankreich gut.

Colbert behielt recht: Die neuen Bauten bescherten der Stadt eine Faszinationskraft, die sich über die kommenden Jahrhunderte erhalten sollte. Insbesondere, nachdem Georges-Eugène Baron Haussmann, seines Zeichens Präfekt von Paris, gewaltige Schneisen in das Häusergewimmel im Zentrum hatte schlagen und an ihrer Stelle breite Boulevards hatte bauen lassen, galt Paris als eine der schönsten Städte der Welt. Die französische Metropole wurde zum Inbegriff der Lebenskunst, des verfeinerten Daseins, der Raffinesse und Kultur. Paris war ein Ort von Schönheit und Eleganz, der die Menschen dabei unterstützte, ihre Ambitionen umzusetzen, ihre Begabungen zu entfalten. Eugène de Rastignac, der ehrgeizige Student aus Honoré de Balzacs Le Père Goriot (1834), steigt nach der Beerdigung seines Mentors auf dem Friedhof Père-Lachaise dessen leichte Anhöhe hinauf, schaut auf die Seine, die Place Vendôme, den Invalidendom, kurzum, die Stadt mit all ihren Verheißungen. Verheißungen, die Rastignac in aller Entschlossenheit einlösen will, so dass er die Stadt in jenem kurzen Satz anspricht, mit dem der Roman endet und der Karriere weit über das Buch hinaus machte: »À nous deux maintenant«, »Nun zu uns beiden«.15 Die Stadt ruft zu ihrer Eroberung.

Und natürlich war Paris die Stadt der Liebe. Ihre Parks, ihre Alleen, die Brücken der Seine und deren Ufer – alles lud zum romantischen Spaziergang, Arm in Arm mit dem geliebten Menschen, versonnenen Schrittes durch die Schönheiten der Stadt, ihre Prachtbauten ebenso wie ihre stillen, romantischen Empfindungen ganz besonders begünstigenden Ecken. Ja, Paris war die Stadt der Sehnsucht, und sie zu erwecken genügte der Klang ihres Namens. »Was für ein grenzenloser Name«, entfährt es der wohl berühmtesten Romantikerin der französischen Literatur, Gustave Flauberts Madame Bovary. »Sie wiederholte den Namen mit leiser Stimme, aus reiner Freude, ihn auszusprechen. Er klang in ihren Ohren wie die Glocke einer Kathedrale. Er glänzte vor ihren Augen.«16 Paris leuchtete, strahlend erhellte es den Alltag auch jener und vielleicht vor allem jener, die fern von ihm wohnten, die von der Stadt nur den Namen kannten. Aber das reichte, es war mehr als genügend. Paris war jener Ort, der die Seelen zum Schwingen brachte.

Zufrieden registrierten die Franzosen, dass dem Mythos der Stadt nicht nur sie selbst, sondern Menschen aus aller Welt erlagen. Spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert war Paris Fluchtort der politisch Verfemten. Heinrich Heine rettete sich vor der strengen Hand der Preußen an die Seine, Ludwig Börne ließ sich vom revolutionären Geist der Stadt locken, Karl Marx entwickelte im Dialog mit Pierre-Joseph Proudhon die Philosophie des Kommunismus. Auch die Künstler und Intellektuellen anderer Länder zog es in die französische Metropole. Fréderic Chopin entzog sich hier dem Druck des russischen Zarenreichs, der Anarchist Michail Bakunin hielt sich hier auf, der italienische Sozialist Giuseppe Ferrari schrieb in Paris seine 1850 veröffentlichte Filosofia della Revoluzione (»Philosophie der Revolution«).

Später, im frühen 20. Jahrhundert, schmückte sich Paris mit der künstlerischen Avantgarde der Zeit: Pablo Picasso, Max Ernst, Man Ray, Tristan Tzara, um nur ein paar zu nennen. Das Verlagswesen blühte, die Stadt wurde zur Drehscheibe der europäischen Literatur. »Rilke übertrug Verse von Valéry, der sie mir in der Handschrift zeigte«, erinnerte sich der deutsche Romanist Ernst Robert Curtius an das internationale literarische Netzwerk der 1920er-Jahre.

»Bei Scheler sah ich die ersten Nummern von Ortegas Revista de Occidente. Valery Larbaud führte Joyce in Frankreich ein. Die Buchhandlung Shakespeare and Company von Sylvia Beach in der rue de l’Odéon war ein internationaler Treffpunkt wie die schräg gegenüberliegende ihrer Freundin Adrienne Monnier. Die Dekaden von Pontigny fanden seit 1922 wieder statt. Der Pen-Club wurde gegründet. Es gab ein höchst lebendiges Europa des Geistes – über alle Politik, aller Politik entgegen. Dieses Europa lebte nicht nur in Zeitschriften und Büchern, sondern in persönlichen Beziehungen.«17

Beziehungen, die eine auch eine sehr intime Note annehmen konnten, wie die zwischen dem US-amerikanischen Schriftsteller Henry Miller und seiner Kollegin Anaïs Nin. Geboren 1903 in Paris, zog sie nach dem Tod des Vaters, eines kubanischen Komponisten, mit der Mutter nach New York, lebte seit 1924 aber wieder in Paris. Hier traf sie später Miller, der sich nach einem mehrmonatigen Urlaub ebendort 1930 für knapp zehn Jahre niederließ. Miller war ein sensibler Mensch, den Frauen zugetan, aber auch der französischen Hauptstadt, für ihn ein Ort reiner Sinnlichkeit. »Ich brauche nur daran zu denken, was mich empfing, wenn ich morgens das Haus verließ«, würde er sich später erinnern.

»Ich spreche nicht von den Kathedralen und Palästen. Ich spreche von den kleinen, den bescheidenen und täglichen Dingen. Ich spreche von der Straße, dem Glockenschlag morgens um acht. Die Bürgersteige sind von Bäumen gesäumt, und die Vögel zwitschern wie verrückt. Das Aroma des frischen Brotes kitzelt in der Nase, die Auslagen sind voller Früchte, der Metzger hat die appetitlichsten Stücke schon ausgelegt. Es ist ein ruhiges, monotones Hin und Her, das die Nerven beruhigt. Beim Gang durch die Straßen erinnern die Büchereien und Kunstgalerien unentwegt an das Erbe der Vergangenheit und die fiebrige Atmosphäre der Gegenwart. Ein planlos begonnener Spaziergang durch ein kleines Stadtviertel reicht aus, um ein Übermaß an Empfindungen zu schaffen, in deren Folge man durch die einander widersprechenden Impulse und Wünsche wie gelähmt ist.«18

Starke Empfindungen weckten, auch die Couturiers, auch die weiblichen unter ihnen. Elsa Schiaparelli hatte wenige Jahre zuvor den Reißverschluss in der Mode hoffähig gemacht. Anschließend war ihr mit dem Diana-Dekolleté – der Stoff bedeckte nur eine Schulter und ließ die andere nackt – ein wahrer Coup gelungen. Das berühmte Hummerkleid war fast schon Geschichte, aber ihre »verwegenen, schockierenden Rosatöne« kamen gut an,19 ebenso wie ihre Anleihen aus der Kunst von Christian Bérard und Jean Cocteau, und natürlich dem Guru der damaligen Kunstszene Salvador Dalí. Lanvin bestach durch ein schlichtes purpurfarbenes Tageskleid, Robert Piguet hatte den Modeschöpfer Christian Dior unter Vertrag und hielt sich weiter an seinen betont schlichten Stil, den er nicht nur ästhetisch verstanden wissen wollte: »Pas de nouveaux riches ici«, lautete sein Motto – »Keine Neureichen hier«. Allein Coco Chanel musste kämpfen: Ihre Kreationen kamen nicht recht an. Für die Kollektion 1938 hatte sie ein Abendkleid aus Goldlamé mit einer kurzen Jacke entworfen. Das hatte einen Tick ins Erotische, doch die britische Vogue konnte sich nicht recht begeistern: »Sex-Appeal ist das Leitmotiv der Pariser Kollektion, aber Sex-Appeal zieht nicht mehr.«20

Sonntags am See

Sex-Appeal lief nicht mehr. Hieß es zumindest. Die Regisseure, im Theater und mehr noch im Film, sahen es anders. Sie setzten weiterhin auf weibliche Schönheit. Ein Durcheinander der Geschlechter gab es noch nicht, die Frauen, die meisten jedenfalls, gefielen sich in Rollen, die ihre ästhetische Vollendung in der Kunst fanden. Paris war voll von Diven, manche mit großem, manche mit eher kleinem Namen – verehrt wurden sie alle. Madame la Folie hieß das aktuelle Saison-Stück der Folies Bergère, während der Alcazar mit Caprices de femmes aufmachte; das Casino de Paris lud derweil zu Amour de Paris und Bain de Venus.

Ernster und feierlich ging es in der Hochkultur zu. Im Vorjahr 1938 hatten die Briten dem Louvre eine Reihe bedeutender Kunstwerke für eine Sonderausstellung geliehen. Berühmtestes Kunstwerk war das Mädchen mit Garnelen von William Hogarth, entstanden 1740–45. Das Bild war eine Hommage an das Nordmeer, das beide Länder trennt und zugleich verbindet, geografisch ebenso wie kulturell. Vor allem aber waren die Leihgaben ein politisches Zeugnis, von London nach Paris entsandt, um die Verbundenheit der beiden Länder zu dokumentieren. Die Ausstellung wurde im März von Staatspräsident Albert Lebrun persönlich eröffnet, und während Eduard VIII., der Herzog von Windsor, und seine Ehefrau die Ausstellung noch inkognito besichtigten, würdigten sie König Georg VI. und Königin Elisabeth im Juli durch einen offiziellen Besuch.

International präsentierte sich auch die Pariser Oper. Dort war Lohengrin zu sehen, Wagners ausgreifendes Werk über die scheiternde Liebe des gleichnamigen Gralsritters zu Elsa von Brabant. Die Opera Comique hingegen präsentierte eine Art indisches Gegenstück: Lakmè, ersonnen freilich von einem Bestsellerautor des späten 19. Jahrhunderts, Pierre Loti. Das Mogador versetzte das Publikum in Rose-Marie in die Weiten Kanadas, in der sich die gefährdete Liebe der Titelheldin am Ende – es wird sehr, sehr knapp – doch noch erfüllt; das Châtelet hingegen setzte auf einen ungebrochenen Helden, nämlich Michel Strogoff, den Kurier des Zaren, auch er aus der Feder eines bewährten Erfolgsautors, Jules Verne.

Die Theater brachten Bewährtes auf die Bühne. Jules Romains’ Knock zum Beispiel, ein Stück über die angehende Kommerzialisierung der Medizin, ein Stück auch, das die Zuschauer zur Wachsamkeit erziehen wollte. »Ihr Vergehen war es, in einer trügerischen Sicherheit zu schlummern, aus der sie zu spät der Donnerblitz der Krankheit riss«, hieß es gegen Ende des Stücks. Besonders wachsame Zuschauer konnten das, die unheilvolle Entwicklung in Deutschland im Blick, auf die politische Situation beziehen; die anderen verstanden es als guten Rat zur Gesundheitsvorsorge: Lass dir von den Ärzten nichts einreden. Ebenfalls zur Aufführung kam Armand Salacrous’ La terre est ronde, ein Stück über die Hinfälligkeit der Wahrheit. Dass aber aus dem Zusammenbruch einer alten Beziehung etwas Neues entstehen konnte, nahmen alle jene zur Kenntnis, die am Bouffes-Parisiens das Stück Les Parents terribles von Jean Cocteau sahen, das von der Emanzipation aus den ideologischen Seilschaften der Familie handelte. Die Comédie Française legte ihren Zuschauern die Rätselwelt des Jean-Jacques Bernard vor, der auch mit seinem Jardinier d ’Ispahan die »Kunst des Ungesagten« betrieb, ein Sprechen in Andeutungen, deren Sinn sich der Interpretation immer wieder entzog. Vieles war denkbar in jenem Jahr 1939.

Im Schlager hingegen war alles sonnenklar, vor allem auch wunderbar unbeschwert. Tino Rossi suchte das Glück und besang in La petite maison grise das kleine Glück in Form eines Hauses – klein, aber fein, mit einer wunderbaren Frau am Herd: Was will man mehr? »Für mich«, hieß es in dem Schlager, »ist das eine Ecke geradewegs vom Himmel«. Rina Ketty hingegen suchte in Sombreros et mantilles das Glück in der Ferne, die in diesem Fall noch nicht allzu fern war: Spanien. »Ich habe ganz Andalusien gesehen/die Wiege der Poesie und der Liebe«, hieß es in dem Stück. Und was, singt sie, kann man nach dieser Reise anderes im Herzen tragen als »eine charmante Erinnerung/glühend wie eine Blume Spaniens«? In der Wirklichkeit stand das Land am Ende eines furchtbaren Bürgerkrieg und an der Pforte zu dreieinhalb Jahrzehnten Diktatur. Aber was kümmerte das den Schlager? War sie allzu widerborstig, blieb die Wirklichkeit eben draußen. In Sommerlaune auch Charles Trenet. »Vive la vie/Vive l’amour«, forderte er in La vie qui va. Das Leben hatte Flügel, und ebenso die Liebe, und so ließ sich der Himmel im Handstreich auf die Erde holen. Allerdings, schob Trenet mahnend hinterher: »Ich weiß sehr wohl, dass sich morgen alles ändern kann«. All die ihr gewidmeten Opern und Chansons habe er vergessen, versicherte er in Vous êtes jolie der Angebeteten. Er habe sie vergessen just in jenem Augenblick, in dem er sie gesehen habe. »Ihr seid schön, mein kleiner Vogel/Neben euch sind die Blumen lange nicht so schön«. Die Verehrung war da, und von ihr ist es zum Verlangen nicht weit. Ein junges Paar traf sich an einem schönen Nachmittag am See, und von da an wurde der Bauch der jungen Frau merklich runder. »Ça s’est passé un dimanche/un dimanche au bord de l’leau« – »Das ist an einem Sonntag am Ufer des Sees passiert«. Wie es eben so ging im Land der Liebe, das auch die Franzosen selbst als ein solches betrachteten.

Und doch, die Zeit der Liebe konnte knapp bemessen sein. Lucienne Boyer stimmte in »Adieu mon p’tit Kaki« eine melancholische, geradezu ahnungsvolle Note an. Sie lieh einer jungen Frau die Stimme, die sich am Bahnhof von ihrem Geliebten verabschiedete. »Als der Zug startete, hatte ich kein Blut mehr in den Adern«, hieß es in dem Lied. So würde es in wenigen Wochen unendlich vielen Französinnen gehen. Indirekt waren sie wie auch ihre Männer auf das Schlimmste bereits seit Längerem vorbereitet. Seit mittlerweile vier Jahren identifizierte die Regierung Orte, die bei einer deutschen Attacke besonders gefährdet waren. Dazu zählten insbesondere die großen Städte, aber auch wichtige Verkehrsknotenpunkte. Am Ende stand eine Liste mit 1200 potenziellen Zielen der Deutschen – kaum eine Region im Land, die nicht betroffen war. Kaum ein Bürger, der sich der potenziellen Gefahr nicht bewusst war. Systematisch wurden die besonders gefährdeten Orte in überschaubare Zonen eingeteilt. Die Stadt Rennes wurde in vier große Sektoren zergliedert, die sich wiederum aus 120 kleinen Zonen, sogenannten »Inseln«, zusammensetzten. Jeder dieser Inseln stand ein Sicherheitschef vor, der zusammen mit seinen Helfern die Bürger im Fall eines Angriffs in die ebenfalls bereits ausgesuchten Schutzräume leitete. Große Plakate wiesen in den Quartieren auf die kürzesten Wege zu den Schutzräumen hin. Auch in den öffentlichen Gebäuden – Theatern, Kinos – fanden sich solche Sicherheitshinweise. Die Bibliotheken durften aus Sicherheitsgründen nur noch eine bestimmte Zahl von Besuchern gleichzeitig beherbergen: Im Ernstfall galt es, Massenpaniken unbedingt zu verhindern. Von 1938 an durften bauliche Maßnahmen auch an privaten Häusern nur noch dann ausgeführt werden, wenn sie den Sicherheitsvorschriften entsprachen. Nachts sollte aus den Städten im Fall eines Angriffs kein Licht mehr dringen – Dunkelheit, hieß es, sei die beste Verteidigung. Die Autofahrer mussten darum Vorbereitungen treffen, die Scheinwerfer abzudunkeln. Etwa durch blaue Farbe, die bis auf ein winziges Loch in der Mitte komplett aufzutragen war. Die Stadt Paris stattete von 1938 an die Straßenlaternen mit Lampen aus, die sich automatisch löschen ließen. In Ausstellungen und Schulungen wurden die Bürger unterrichtet, wie sie sich bei einem Angriff zu verhalten hatten. Kinder wurden für den Fall, dass sie im Durcheinander eines Angriffs verloren gingen, mit eigenen Identitätsmarken ausgerüstet. »Sie müssen sagen können, wenn es morgen geschähe, wäre ich bereit«, forderte die Pariser Stadtverwaltung ihre Bürger mittels großer Plakate auf. »Man kann sich sehr gut gegen furchtbare Unfälle schützen. Es ist besser, vorzubeugen als nachträglich zu heilen. Machen Sie eine persönliche Anstrengung!«21

»Wir bedrohen niemanden« — die Parade vom 14. Juli

Wer es hingegen einen Tick patriotischer liebte, schaute in jenen Monaten nach Paris. Im Juni wurde auf dem Mars-Feld das Monument Marschall Joseph Joffres enthüllt, des Oberbefehlshabers der französischen Armee bis 1916, einer der großen Helden des Ersten Weltkriegs. Joffre hatte im September 1914 in der Schlacht an der Marne den deutschen Vorstoß auf Paris verhindert. Seitdem war Joffre für die Franzosen ein Freiheitsheld, der nun endlich auch im Pariser Stadtbild angemessene Würdigung erfuhr. Atmosphärisch verwies die Enthüllungszeremonie bereits auf das große Ereignis einige Wochen später: die Parade am 14. Juli, dem Nationalfeiertag zur Erinnerung an den Sturm auf die Bastille, der sich 1939 zum 150. Mal jährte. Zwanzig Jahre war zudem die große Pariser Friedenskonferenz her, in der Europa nach dem Ersten Weltkrieg neu zugeschnitten und vor allem der Erzfeind Deutschland in seine Schranken verwiesen wurde.

So bot der Tag hinreichend Gründe für eine eindrückliche Evokation der Vergangenheit – aber auch eine Gelegenheit, Bevölkerung und militärische Führung einander anzunähern. Die teils sorglosen, das Leben der Soldaten allzu leichtfertig aufs Spiel setzenden Manöver einiger Generäle während des Ersten Weltkriegs hatten in der Bevölkerung ein tiefes Misstrauen gegen die Heeresführung wachsen lassen. Zudem verdächtigten Teile der Linke das Militär, sich gegen die Republik verschworen zu haben. Wiederholt hatte die Kommunistische Partei Frankreichs Kampagnen gegen das Militär geführt. Dieses Misstrauen konnte man sich nun nicht mehr leisten: Hitler-Deutschland rüstete unverkennbar zum Krieg. Die Hoffnungen, dass er sich bremsen ließ, schwanden täglich mehr. Jahrelang hatte man versucht, den zeternden Mann an der deutschen Regierungsspitze zu beruhigen, ihm möglichst weit entgegenzukommen und so zu besänftigen. Dabei war man bis zum Äußersten gegangen, ja sogar, fanden nicht wenige Franzosen, darüber hinaus. Im September des Vorjahres 1938 hatten Hitler, der italienische Diktator Benito Mussolini, der britische Premier Neville Chamberlain und sein französischer Amtskollege Édouard Daladier das Münchener Abkommen unterzeichnet. Es