Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

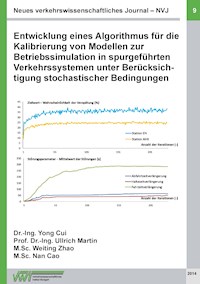

Simulationsverfahren unterstützen u.a. die Untersuchung und Planung von spurgeführten Verkehrssystemen, um Betriebsprogramme zu erstellen und die Effekte eines Betriebskonzepts zu bewerten. Die Qualität des Untersuchungsergebnisses bei Simulationsverfahren hängt von der Plausibilität des Simulationsmodells ab. Außerdem beschreibt der Ablauf der Kalibrierung des Modells den Betriebsprozess des Schienenverkehrs, sodass einzelne, dabei zu variierende Parameter von großer Relevanz sein können. Der hierzu entwickelte Algorithmus erreicht eine hinreichend gute Übereinstimmung des über Parameter beschriebenen Modells mit dem tatsächlichen Betriebsablauf in der Realität. Durch die Umsetzung des Algorithmus zum maschinellen Lernen wurde die Abweichung zwischen dem Simulationsmodell und der zu modellierenden Betriebsrealität in einem automatisierten iterativen Prozess minimiert und die Untersuchung und Planung von spurgeführten Verkehrssystemen durch ein realitätsnahes Simulationsmodell erheblich erleichtert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 98

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

das im Jahr 2011 beantragte und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bewilligte Forschungsprojekt zum Thema „Entwicklung eines Algorithmus für die Kalibrierung von Modellen zur Betriebssimulation in spurgeführten Verkehrssystemen unter Berücksichtigung stochastischer Bedingungen“ wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Durch das Projekt sollen eine signifikante Steigerung der Effektivität von Simulationsverfahren, eine Verbesserung der Qualität der Simulationsergebnisse sowie eine bessere Einschätzung des realen Betriebsablaufs ermöglicht werden.

Der hierzu entwickelte Algorithmus erreicht eine hinreichend gute Übereinstimmung des über Parameter beschriebenen Modells mit dem tatsächlichen Betriebsablauf in der Realität. Durch die Umsetzung des Algorithmus zum maschinellen Lernen wurde die Abweichung zwischen dem Simulationsmodell und der zu modellierenden Betriebsrealität in einem automatisierten iterativen Prozess minimiert. Darüber hinaus ermöglicht die allgemeingültige Spezifikation eine Einbindung des Algorithmus in unterschiedliche Simulationsmodelle. Bei Vergleichen zwischen der manuellen Kalibrierung und der automatisierten Kalibrierung zeigte sich bei gleicher Bearbeitungszeit, dass die Qualität der Kalibrierung durch die automatisierte Methode regelmäßig deutlich höher war und der Kalibrierungsaufwand zudem signifikant reduziert wurde.

Mithilfe der in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse kann das entwickelte Kalibrierungsmodell bei Betriebssimulationen und Fahrplanerstellungen angewandt werden, wodurch die Untersuchung und Planung von spurgeführten Verkehrssystemen durch ein realitätsnahes Simulationsmodell erheblich erleichtert wird.

Stuttgart, im Februar 2014

Ullrich Martin

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung und Begriffe

2 Grundlage der vorhandenen Forschung

3 Kalibrierung von Störungsparametern für Betriebssimulationen

3.1 Anwendungsszenario

3.2 Zielsystem und Störungsparameter

3.2.1 Indikatoren des Kalibrierungssystems

3.2.2 Relevante Störungsparameter

3.2.3 Konvergenz der Kalibrierung

3.3 Algorithmus für die Modellkalibrierung

3.3.1 Berechnung des Fehlers aus den Indikatoren

3.3.2 Kalibrierungsalgorithmus

3.4 Sensitivitätsanalyse und Auswahl der zu berücksichtigenden Störungsparameter

3.4.1 Vorhandene Methoden der Sensitivitätsanalyse bei Simulationsverfahren

3.4.2 Sensitivitätsanalyse mit der partiellen Ableitung 2. Ordnung

3.4.3 Zusätzliche Anwendungen der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse

3.5 Kalibrierungsbeispiel

3.5.1 Kalibrierungsergebnis

3.5.2 Sensitivitätsanalyse und Auswahl

4 Kalibrierung von fahrplanbezogenen Parametern für Fahrplanerstellungen

4.1 Anwendungsszenario

4.2 Kalibrierung der Sollfahrzeiten

4.2.1 Zielsystem und relevante fahrplanbezogene Parameter

4.2.2 Kalibrierungsprozess

4.3 Kalibrierung der Sollhaltezeit

4.3.1 Intrinsische Einflussgrößen einer Station

4.3.2 Zielsystem der Kalibrierung und Prozess der Kalibrierung

4.3.3 Modellvalidierung

4.4 Beispiel eines Stadtbahnsystems

4.4.1 Ergebnisse der Kalibrierung der Sollfahrzeit

4.4.2 Ergebnisse der Kalibrierung der Sollhaltezeit

5 Spezifikation zur automatisierten Anwendung des Algorithmus

5.1 Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen

5.2 Anwendungsfälle der Kalibrierung

5.3 Architektur des Kalibrierungssystems

5.3.1 Logical View

5.3.2 Process View

5.4 Beispiel eines implementierten Kalibrierungssystems

6 Fazit

7 Glossar

8 Literaturverzeichnis

Anhang I Verlauf des Kalibrierungsprozesses

Anhang II Sensitivitätsanalyse der Störungsparameter

Anhang III Berechnungsprozess des Ausgleichs

Anhang IV Sequenzdiagramm der Sensitivitätsanalyse

Anhang V Traceability-Diagramme

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Schema des Kalibrierungsprozesses

Abbildung 2-1: Aufwandsanteile bei der Anwendung von Modellen zur Betriebssimulation

Abbildung 3-1: Anwendungsszenario des Kalibrierungssystems für Betriebssimulationen

Abbildung 3-2: Schema des Kalibrierungsprozesses für Betriebssimulationen

Abbildung 3-3: Beispiel des Gradientenverfahrens

Abbildung 3-4: Algorithmus für die Kalibrierung

Abbildung 3-5: Beispiel einer Divergenz-Situation

Abbildung 3-6: Fehler für verschiedenen Mittelwerten der Fahrzeitverlängerung

Abbildung 3-7: Liniendiagramm des Fehlers für den normierten Mittelwert der Fahrzeitverlängerung

Abbildung 3-8: Ablauf der Sensitivitätsanalyse

Abbildung 3-9: Sensitivitätsanalyse der Wahrscheinlichkeit der Abfahrtzeitverlängerung mit Trendlinie

Abbildung 3-10: Überblick des Referenzeisenbahnnetzes

Abbildung 3-11: Verlauf des Fehlers für das untersuchte Referenzeisenbahnnetz

Abbildung 3-12: Verlauf der Zielwerte und der Störungsparameter für das untersuchte Referenzeisenbahnnetz

Abbildung 4-1: Anwendungsszenario bei einem zukünftigen Verkehrsnetz

Abbildung 4-2: Anwendungsszenario bei der Einführung eines neuen Zugtyps

Abbildung 4-3: Schema des Kalibrierungsprozesses für Fahrplanerstellungen

Abbildung 4-4: Beispiel der Anpassung eines fahrplanbezogenen Parameters

Abbildung 4-5: Aktivitätsdiagramm der Signifikanzberechnung

Abbildung 4-6: Kalibrierungsergebnis der Fahrzeiten

Abbildung 4-7: Beziehung zwischen Signifikanz der Stationen und Sollhaltezeit

Abbildung 4-8: Beziehung zwischen durchschnittlicher Zugfolge- und Sollhaltezeit

Abbildung 4-9: Beziehung zwischen beobachteten und vorhergesagten Werten

Abbildung 5-1: Anwendungsfalldiagramm

Abbildung 5-2: Logical View des Kalibrierungssystems

Abbildung 5-3: Sequenzdiagramm des Kalibrierungsprozesses

Abbildung 5-4: Komponentendiagramm des Kalibrierungssystems

Abbildung 5-5: Verteilungsdiagramm des Kalibrierungssystems

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-1: Zuordnung der Indikatoren nach Untergruppe, Detaillierungsgrad und Bezugsebene

Tabelle 3-2: Beispiel einer 2

k

-faktoriellen Versuchsplanung

Tabelle 3-3: Sensitivität der Störungsparameter

1 Einleitung und Begriffe

Simulationsverfahren unterstützen u.a. die Untersuchung und Planung von spurgeführten Verkehrssystemen, um Betriebsprogramme zu erstellen und die Effekte eines Betriebskonzepts zu bewerten. Bei manuellen oder analytischen Methoden ist es schwer oder sogar unmöglich, die Wirkungen stochastisch beeinflusster Zugfahrten sowie der Interaktion zwischen den Zügen und der Infrastruktur eines komplexen Netzes hinreichend detailliert zu bestimmen. Deswegen werden Simulationssoftwares als experimentelle Tools bei Betriebsplanungen und Leistungsuntersuchungen eingesetzt.

Die Anwendung eines Simulationstools für spurgeführte Verkehrssysteme teilt sich in unterschiedliche Einzelprozesse auf: Erfassung der Infrastruktur, Erstellung eines Betriebsprogramms, Kalibrierung des Modells, Simulation und Auswertung. Dabei hängt die Qualität des Untersuchungsergebnisses bei Simulationsverfahren von der Plausibilität des Simulationsmodells ab. Außerdem beschreibt der Ablauf der Kalibrierung des Modells den Betriebsprozess des Schienenverkehrs, sodass einzelne, dabei zu variierende Parameter von großer Relevanz sein können. Die Parameter sind die Eingangswerte des Simulationsmodells für ein konkretes Anwendungsszenario. In der vorliegenden Arbeit werden die Anwendungsszenarien Betriebssimulation und Fahrplanerstellung bei der Modellkalibrierung berücksichtigt, um so die Plausibilität des Modells und die Qualität des Untersuchungsergebnisses durch Anpassung der Parameter sicherzustellen.

Zur Überprüfung der Plausibilität eines Simulationsmodells müssen Indikatoren definiert werden. Indikatoren sind Kenngrößen, die der Überprüfung der Plausibilität der jeweiligen Simulationsergebnisse dienen und in einem konkreten Anwendungsszenario (z. B. Betriebssimulation oder Fahrplanerstellung) relevant sind. D.h. die Kenngrößen aus den entsprechenden Simulationsergebnissen eines konkreten Anwendungsszenarios werden als Indikatoren betrachtet. Auf diese Arbeit bezogen bedeutet dies:

Zur Bewertung der Betriebsqualität werden die Verspätungen bei der durchgeführten Betriebssimulation betrachtet. Hierzu werden der Mittelwert und die Wahrscheinlichkeit der Verspätungen als Indikatoren verwendet.

Bei der Fahrplanerstellung werden die Sollfahrzeiten und Sollhaltezeiten abgebildet. Dafür werden die gebildeten Sollfahrzeiten und Sollhaltezeiten eines Fahrplans in einem Simulationsmodell als Indikatoren betrachtet.

Die Plausibilität der Simulationsergebnisse wird durch den Vergleich des Momentanwerts mit dem Zielwert der jeweiligen Indikatoren überprüft. Ein Momentanwert wird in Abhängigkeit von den eingegebenen Parametern ermittelt. Je nach Anwendungsszenario geschieht dies mit Hilfe von mathematischen Methoden oder mittels Auswertung von Simulationsergebnissen. Ein Zielwert ist der Wert des Indikators, der vom Simulationsmodell erreicht werden soll, d.h. der Momentanwert soll sich dem Zielwert durch die Kalibrierung angleichen. Die jeweilige Höhe des Zielwerts ergibt sich aus statistischen Erhebungen des realen Betriebsablaufs. Ein Simulationsmodell wird durch Anpassung der Parameter im Vergleich zwischen Momentanwert und Zielwert der Indikatoren kalibriert. Der Zusammenhang zwischen den Parametern und den Indikatoren bei einem Kalibrierungsprozess wird in Abbildung 1-1 dargestellt.

Abbildung 1-1: Schema des Kalibrierungsprozesses

Um den erheblichen Aufwand bei der manuellen Kalibrierung zu reduzieren, wird in dieser Arbeit eine automatisierte Kalibrierungsmethode entwickelt. In Kapitel 2 werden zunächst der Aufwand bei Simulationsverfahren sowie die vorhandenen Forschungen und Anwendungen zur Modellkalibrierung erläutert.

Nach dem Anwendungsziel lassen sich die Simulationsaufgaben zum einen in Fahrplansimulation und zum anderen in Betriebssimulation unterscheiden. In einer Betriebssimulation werden die stochastischen Einflüsse durch den realen Betriebsablauf berücksichtigt. Hierfür besteht die Anforderung, die Störungsparameter, die in einem Simulationsmodell die stochastischen Einflüsse definieren, realitätsnah zu kalibrieren. In Ka-Kapitel 3 wird daher das Zielsystem für die Kalibrierung sowie der Algorithmus spezifiziert. Hieran anknüpfend und um die Effekte der Auswirkungen von unterschiedlichen Parametern zu bestimmen, wird eine Sensitivitätsanalyse in die Betrachtung einbezogen und die Auswahl der zu berücksichtigenden Parameter diskutiert. Der Aufwand der Kalibrierung wird reduziert, in dem nur die Parameter, die eine signifikante Auswirkung bei der Sensitivitätsanalyse zeigen, im Kalibrierungsprozess Berücksichtigung finden.

Bevor Fahrplan- und Betriebssimulationen durchgeführt werden können, müssen die Fahrpläne erforderlichenfalls auf der Grundlage eines Betriebskonzepts erstellt werden, da in vielen Fällen noch keine konkreten Fahrpläne vorhanden sind. Bei einem Kalibrierungsprozess werden nicht nur die Störungsparameter in einer Betriebssimulation, sondern auch die fahrplanbezogenen Parameter, die bei der Fahrplanerstellung beeinflusst werden, berücksichtigt. Der Algorithmus, der eine Anpassung der fahrplanbezogenen Parameter beinhaltet, wird daher in Kapitel 4 auf Grundlage von [ZHAO, 2012] diskutiert.

Die entwickelten Kalibrierungsmethoden können bei der Betriebssimulation und Fahrplanerstellung umgesetzt werden. Im darauffolgenden Kapitel 5 werden die Anforderungen, die Anwendungsfälle und die Systemarchitektur zur automatisierten Anwendung des Algorithmus spezifiziert. Zuletzt wird ein Ausblick auf weitere Forschungen und Entwicklungen in Kapitel 6 gegeben.

2 Grundlage der vorhandenen Forschung

Der Betriebsprozess in spurgeführten Verkehrssystemen unterliegt grundsätzlich stochastischen Einflüssen (vgl. u. a. [POTTHOFF, 1962]), die zu entsprechenden Abweichungen zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Betriebsablauf führen. Diese Gesetzmäßigkeiten werden in gängigen Simulationsmodellen und den darauf aufbauenden Simulationsprogrammen (vgl. u. a. RailSys [RMCON, 2010], LUKS [VIA CON, 2011], OpenTrack [OPENTRACK RAILWAY TECHNOLOGY LTD.]) durch eine Mehrfach- bzw. Betriebssimulation abgebildet.

Abbildung 2-1 zeigt eine Übersicht der aus umfangreichen eigenen Erfahrungen abgeschätzten Aufwandsanteile bei der Anwendung von Modellen zur Betriebssimulation im spurgeführten Verkehr, wobei nachfolgend der Aufwand mit der Bearbeitungszeit gleichgesetzt wird. Dementsprechend entfallen auf die Kalibrierung etwa 15 von insgesamt 100 Zeitanteilen. Dieser Wert schwankt jedoch in Abhängigkeit von der konkreten Aufgabenstellung. Bei großer Inhomogenität bzw. Komplexität des Betriebsprogramms ist ein deutlich höherer Zeitanteil zu veranschlagen.

Abbildung 2-1: Aufwandsanteile bei der Anwendung von Modellen zur Betriebssimulation

Da bei der Auswertung bereits erhebliche Verbesserungen erreicht wurden (vgl. u. a. [MARTIN und SCHMIDT, 2010]), die Erstellung sowie Variation des Betriebsprogramms relativ komfortabel möglich sind und der Zeitbedarf für die Simulation selbst unmittelbar vom Entwicklungsstand der Rechentechnik abhängt, verbleibt wesentlich erschließbares Potenzi-Potenzial bei der Erfassung der Infrastruktur und der Kalibrierung.

Während bei den Modellen der Betriebssimulation des spurgeführten Verkehrs gegenwärtig noch „von Hand“ auf der Grundlage des Erfahrungsschatzes der Anwender kalibriert werden muss, gibt es bereits eine Reihe von Forschungsarbeiten zur automatisierten Kalibrierung von Modellparametern in der kurzfristig vorausschauenden Simulation des Betriebsablaufs und in anderen Fachgebieten.

HUANG und VERBRAECK beschreiben einen Algorithmus zur dynamischen, prozessnahen Kalibrierung auf der Grundlage einer quasi-kontinuierlichen Erfassung von Echtzeitdaten mit anschließender Parameterschätzung (vgl. u. a. [HUANG und VERBRAECK, 2009]). Der Aufwand diese Echtzeitdaten synthetisch im prozessfernen Simulationsprozess zusätzlich zu erzeugen und auszuwerten würde den Aufwand der Simulation deutlich erhöhen und den Zeitbedarf für die Simulationsläufe vergrößern, sodass das eigentliche Ziel einer aufwandsreduzierten Beschleunigung des Gesamtablaufs konterkariert werden würde.

In [HOMER et al., 1999] werden die primären Methoden zur Kalibrierung eines Parameters in spurgeführten Verkehrssystemen diskutiert. Anhand verwandter Beispiele wird gezeigt, dass die Kalibrierung ein iterativer Prozess ist. Daher werden eine Diskussion des kontinuierlichen Szenarios und eine zusätzliche Datenanalyse benötigt. Wenn nicht ausreichend Informationen vorliegen, um einen bestimmten Parameter mit akzeptabler Genauigkeit schätzen zu können, wird ein weiterer Arbeitsablauf der Teilmodellkallibrierung verwendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Teil- und Vollmodellkalibrierung jeweils zeitaufwändig sind.

Die Herausforderungen der Kalibrierung und Ansätze für ein- und zweigleisige Streckenabschnitte werden in [LINDFELDT, 2010] dargestellt. Bezogen auf die Kalibrierung sind die Rahmenbedingungen auf isoliert betrachteten Streckenabschnitten vergleichsweise einfach, da u. a. die Abhängigkeiten der Fahrten untereinander relativ klar strukturiert sind und die dispositiven Einflüsse überschaubar bleiben. Die in komplexeren Infrastrukturen zu beachtenden Verflechtungen und oftmals reflexiven Abhängigkeiten zwischen den Fahrten sowie die Variantenvielfalt bei Reihenfolgeänderungen sind kaum vorhanden und können demzufolge auch bei der Kalibrierung weitestgehend vernachlässigt werden.

Die Kalibrierung eines stochastischen Modells ist schwieriger als die eines deterministischen Modells, da bei letzterem Störungsparameter einen deutlich geringeren Einfluss auf das Simulationsergebnis haben und sie sich vorhersehbarer verhalten. In [SONG und JAMES, 1990] wird ein Verfahren beschrieben, mit dem die Verteilung eines einzelnen Parameters kalibriert werden kann. Monte-Carlo-Simulation und Bayesian-Ansatz werden bei diesem Verfahren genutzt, um Wasserläufe in Wassereinzugsgebieten zu kalibrieren.