Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

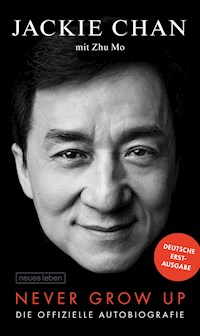

Akrobatische Kung-Fu-Tricks, waghalsige Stunts und komödiantisches Talent: Dafür kennen und lieben Generationen von Kinobesuchern Jackie Chan. Nach über 150 Filmen – und unzähligen Knochenbrüchen – denkt er nicht ans Aufhören, steckt voller neuer Ideen und Pläne. Bei seinem Vater, Koch am französischen Konsulat in Hongkong, erlernte er chinesische Kampftechniken, bis die Eltern den schauspielerisch und akrobatisch begabten Siebenjährigen auf ein Internat der China Drama Academy schickten. Seine Ausbildung würde man heute wohl Kindesmisshandlung nennen, 1960 waren die Methoden für den jungen Chan erzieherischer Alltag. Als Stuntman brachte es Jackie Chan im Hongkonger Filmgeschäft zu Popularität. Anfang der Neunziger entdeckte Hollywood das Multitalent und machte ihn zum Multimillionär. Es ist nur eines der vielen sympathischen Gesichter des Mannes hinter dem Action-Star, dass er, laut Forbes-Magazin, zu den "zehn großzügigsten Prominenten der Welt" gehört und weltweit Projekte für unterprivilegierte Kinder unterstützt. In seiner Biografie "Never Grow Up" erzählt der Oscar-prämierte Filmstar schonungslos von der Härte seiner Ausbildung, von seinen Erfolgen und Rückschlägen als Stuntman und Schauspieler, aber auch von seinem Familienleben, das alles andere als perfekt lief. Jackie Chan steht dazu, Fehler gemacht zu haben, ist selbstkritisch und offenherzig – gerade das macht ihn so liebenswert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages

ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus

auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen

oder in Datenbanken aufzunehmen.

Die Printausgabe enthält einen 16-seitigen Bildteil.

成龙:还没长大就老了

Copyright 2015 © 成龙 & 朱墨

All rights reserved.

German language edition arranged

with Beijing Fonghong Books Co, Ltd

through Mondhase Agency.

Verlag Neues Leben – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-355-50062-3

ISBN Buch 978-3-355-01892-0

1. Auflage 2020

© der deutschen Ausgabe:

Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Verlag, Peter Tiefmann

unter Verwendung eines Fotos von Feng Yu

www.eulenspiegel.com

Für meine Eltern

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

KAPITEL EINS

KANONENKUGEL

KAPITEL ZWEI

DER BESCHÜTZER

KAPITEL DREI

DAS EINZIGE, WAS ICH ZUTIEFST BEREUE

KAPITEL VIER

EIN DUNKLES JAHRZEHNT

KAPITEL FÜNF

ERSTE LIEBE

KAPITEL SECHS

NUMMER NEUN

KAPITEL SIEBEN

MEIN DURCHBRUCH

KAPITEL ACHT

WILLKOMMEN IN AUSTRALIEN

KAPITEL NEUN

AUSTRALIEN, DIE ZWEITE

KAPITEL ZEHN

DER ZUM DRACHEN WIRD

KAPITEL ELF

ÜBER NACHT ZUM ERFOLG

KAPITEL ZWÖLF

DER GEIST VON BRUCE LEE

KAPITEL DREIZEHN

WILLKOMMEN IN HOLLYWOOD

KAPITEL VIERZEHN

DIE LIEBELEI

KAPITEL FÜNFZEHN

FREIER FALL

KAPITEL SECHZEHN

DAS EINGEMACHTE

KAPITEL SIEBZEHN

DIE LIEBE MEINES LEBENS

KAPITEL ACHTZEHN

UND WENN ICH NUN STERBE?

KAPITEL NEUNZEHN

WILDFANG

KAPITEL ZWANZIG

VATERSCHAFT, TEIL I

KAPITEL EINUNDZWANZIG

NOCH EIN VERSUCH

KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG

MEINE ABSOLUTEN HIGHLIGHTS

KAPITEL DREIUNDZWANZIG

MEHR GELD ALS VERSTAND

KAPITEL VIERUNDZWANZIG

CO-STARS

KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG

VATERSCHAFT, TEIL II

KAPITEL SECHSUNDZWANZIG

JACKIES GUTER JAHRGANG

KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG

ÜBERS OHR GEHAUEN

KAPITEL ACHTUNDZWANZIG

GEBEN

KAPITEL NEUNUNDZWANZIG

DER VATER VON KARATE KID

KAPITEL DREISSIG

SINGEN

KAPITEL EINUNDDREISSIG

DER WAHRE KUNG-FU-STAR

KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG

MEINE DREI VÄTER

KAPITEL DREIUNDDREISSIG

NATIONALHEILIGTUM

KAPITEL VIERUNDDREISSIG

VIER HÄUSER IN SINGAPUR

KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG

FÜR DIE FANS

DAS KRÖNENDE ENDE

EINLEITUNG

Im Jahr 2016 erhielt in den Ehren-Oscar für mein Lebenswerk. Nach sechsundfünfzig Jahren, nach über 200 Filmen und zahllosen Knochenbrüchen – nie hätte ich gedacht, dass ich das erlebe. Als ich den Anruf bekam, wurde ein Traum wahr.

Zu dieser Zeit drehte ich gerade in Taiwan. Mein Manager Joe Tam rief mich an und sagte, dass die Präsidentin der Motion Picture Academy, Cheryl Boone Isaacs, gern mit mir sprechen würde. Ich telefonierte mit Cheryl, und sie überbrachte mir die unglaubliche Nachricht. Wenn ich »unglaublich« sage, dann, weil ich es wirklich nicht fassen konnte. Ich fragte: »Sind Sie sicher, dass Sie mich wollen?«

Die Nacht, in der die Governors Awards verlieren wurden, war pure Hollywood-Magie. Bei der Preisverleihung saß ich neben meinem alten Freund und Filmpartner Arnold Schwarzenegger. Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, und war überrascht, als ich sah, wer mich auf der Bühne vorstellte.

Zunächst einmal bezeichnete mich Tom Hanks – Tom Hanks! –, mit dem ich nie zusammengearbeitet hatte, aber den ich gut zu kennen meine, ganze drei Mal als »chan-tastisch«.

»Jackie Chan, ein Mann, der aus fantastisch ›chan-tastisch‹ macht, weil er vor allem in Martial-Arts-Filmen und Actionkomödien mitgewirkt hat, zwei Genres, die bei den Oscars aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, traditionell unterrepräsentiert sind. Das würde sich ganz schnell ändern, wenn ich im Komitee etwas zu sagen hätte«, sagte er. »Es ist besonders erfreulich, dass wir heute mit diesem Governors Award Jackies enorme Kreativität würdigen können, sein riesiges Talent für die physische Performance und die unglaubliche Hingabe, die er in seine Arbeit steckt. Gute Schauspielerei gibt es in vielen unterschiedlichen Formen, aber wenn man selbst Schauspieler ist, erkennt man sie sofort, wenn man sie sieht. Und Jackie Chans Filme sind sowohl unglaublich ernst, manchmal sogar auf erschreckende Weise, als auch unglaublich lustig, so sehr, dass sie Millionen von Menschen überall auf der Welt erfreuen. Einerseits könnte man sagen, hier haben wir eine chinesische Version von John Wayne – die ernsten Filme – und andererseits einen chinesischen Buster Keaton – die Komödien. Wie ist das bei einem einzigen Mann möglich? Er muss wahrhaft chan-tastische Talente besitzen. Aber Jackie tut etwas, das keine dieser Filmlegenden jemals fertiggebracht hat. Keiner dieser großen Künstler des Kinos hat jemals seine verpatzten Szenen im Abspann gezeigt, und niemals konnte man in den Outtakes sehen, wie John Wayne oder Buster Keaton sich den Ellenbogen brechen oder einen Sehnenriss erleiden. Dies ist nur einer der Gründe, warum die in der Academy vertretenen Schauspieler so erfreut darüber sind, Jackie den chan-tastischen Chan zu ehren.«

Mit den Outtakes hatte er recht. Angefangen 1980 bei »Meister aller Klassen«, gab es in meinen Filmen nach dem Abspann immer Outtakes. Manche zeigen, wie ich meinen Text vermassele oder andere Fehler mache, aber meistens sieht man die Stunts, die schiefgehen, und wie ich mich lächerlich mache und unsanft zu Boden gehe, während die Crew zu mir herübereilt.

Als Nächstes sprach Michelle Yoeh, die wie eine kleine Schwester für mich ist, über unsere lange Freundschaft: »Wie Kinobesucher auf der ganzen Welt wissen, hat Jackie Chan schon immer voller Überraschungen gesteckt«, sagte sie. »Er überraschte mich zum ersten Mal, als ich ihn vor dreißig Jahren kennenlernte. Ich war nach Hongkong geflogen, um einen Werbespot zu drehen mit einem Superstar namens Shing Lung. Ich hatte noch nie von ihm gehört, aber als er hereinkam, sagte ich zu mir: ›Das ist Jackie Chan, nicht Shing Lung …‹

Natürlich hatte ich ihn sofort erkannt, an seinem unverwechselbaren Gang, seinem riesigen Lächeln und seiner ansteckenden Ausgelassenheit, die ihn umgibt, wohin er auch geht. Jackie ist ein großherziger Schauspieler. Er ist so großherzig im Umgang mit seinen Drehpartnern wie auch mit seinem Publikum. Aber ich würde auch sagen, dass er den Wettbewerb liebt. Das Problem ist: ich auch. Als wir ›Supercop‹ drehten, ging es Auge um Auge. Wenn ich einen Stunt machte, musste Jackie einen machen, der noch toller war. Und ich musste den wiederum übertreffen …

Jackie nahm mich zur Seite und sagte: ›Wir müssen damit aufhören. Du rollst von einem Autodach, also muss ich vom Dach eines Gebäudes rollen. Du springst mit einem Motorrad auf einen Zug auf, also muss ich es mit einem Hubschrauber tun. Wenn das so weitergeht, bin ich am Ende tot.‹ Aber du hast überlebt, so wie auch sonst immer«, fuhr Michelle fort. »Viele Veteranen des Showbusiness haben über die Jahre den Governors Award erhalten, aber heute Abend ist Jackie Chan der erste kleine Junge, der einen gewinnt. Seine Freunde und seine Fans wissen, dass Jackie Chan das Geheimnis der ewigen Jugend entdeckt hat. Er ist eigentlich immer noch derselbe Mensch wie an dem Tag, als ich ihn kennenlernte. Er ist ehrlich, lustig, freundlich und verfügt trotz seines Alters immer noch über erstaunliche körperliche Fähigkeiten.«

Nun wurde eine Montage einiger meiner Filmszenen gezeigt, und schließlich kam Chris Tucker, mein guter Freund und Mitdarsteller in den »Rush Hour«-Filmen, auf die Bühne. »Der große Jackie Chan …«, sagte er. »Mit einer lebenden Legende zu arbeiten war unglaublich. Jeden Tag konnte ich es kaum erwarten, an das Set zu kommen und Jackie Chan zu sehen. Ich war meistens spät dran, aber wenn ich dann ankam, wartete Jackie mit überschlagenen Beinen und sagte: ›Wo ist Chris Tucker? Höchste Zeit!‹ Aber er beschwerte sich nicht. Er wusste, ich war dieser junge Typ, der, Sie wissen schon, seinen Text nicht kannte, aber er ließ sich darauf ein. Jackie, es war eine Ehre mit dir zu arbeiten, und ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir zu arbeiten … Du hast viele Leute reich gemacht, Jackie. Sehr viele Leute. Aber ganz ehrlich, mit Jackie Chan zu arbeiten hat mich auch automatisch weltweit bekannt gemacht. Das war für mich ein Segen. Dafür danke ich dir, Jackie … Ich liebe dich, Mann, du bist ein Teil von mir … Und herzlichen Glückwunsch! Ich bin so glücklich und fühle mich so geehrt, hier dabei zu sein, dir den Preis zu überreichen, meinem guten Freund, Jackie Chan!«

Als ich auf die Bühne ging, um die goldene Statue entgegenzunehmen, war ich sehr gerührt. Michelle und Chris zu sehen, wie auch andere alte Freunde im Publikum wie Sylvester Stallone, gab mir das Gefühl, ein Kind zu sein, das zu seiner Familie nach Hause kommt. Später fand ich heraus, dass Joe mit der Academy zusammengearbeitet hatte, um meine Freunde dorthin zu holen und mich zu überraschen.

Ich hielt dann auch eine kleine Rede.

Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier stehe. Das ist ein Traum … Jedes Jahr, wenn ich die Oscarverleihung mit meinen Eltern im Fernsehen sah, sagte mein Vater zu mir: »Mein Sohn, du hast so viele Filmpreise auf der Welt gewonnen, wann wirst du einmal so einen bekommen?«

Dann sah ich immer meinen Vater an: »Ha ha ha, Papa, ich mache doch nur Actionkomödien.«

Viele Jahre später kam ich nach Hollywood, um die Regisseure großer Filmstudios zu treffen. Es war bei meinem Freund zu Hause, bei Sylvester Stallone, vor dreiundzwanzig Jahren. Da sah ich einen Oscar stehen. Ich berührte ihn, ich küsste ihn, ich roch an ihm. Ich glaube, meine Fingerabdrücke sind immer noch an ihm dran … Da sagte ich zu mir: »Ich will unbedingt auch einen.«

Endlich gehört er mir. Ich möchte Hongkong danken, der unglaublichen Stadt, meiner Heimatstadt, meinem Viertel, die aus mir den gemacht haben, der ich bin. China, mein Land. Ich bin stolz, Chinese zu sein! Danke, Hollywood, für all die Jahre, dafür, dass du mir so viel beigebracht und mich auch ein bisschen berühmt gemacht hast. Und ich danke vor allem euch, meiner Familie, meiner Frau Joan, meinem Sohn Jaycee, dem Jackie Chan Stunt Team – dieses Jahr ist das vierzigjährige Jubiläum des Jackie Chan Stunt Teams … Ich danke euch von ganzem Herzen … Ich danke meinen Fans überall auf der Welt, euretwegen habe ich einen Grund, weiter Filme zu machen, durch Fenster zu springen, zu treten und zu schlagen – mir die Knochen zu brechen.

Wir gingen gemeinsam zum Dinner, und danach gab es eine Party. Als wir ins Hotel zurückkehrten, war alles wieder normal. Am nächsten Tag ging ich wie immer an die Arbeit, besuchte Drehbuch-Meetings und besprach neue Projekte.

Michelle hatte gesagt, dass ich das Geheimnis der ewigen Jugend entdeckt hätte und im Herzen immer noch ein kleiner Junge wäre. Ich glaube, sie hat recht. Niemals erwachsen zu werden gelingt, indem man das liebt, was man tut. Ich liebe Filme. Sie zu drehen hält mich im Herzen jung. Die meiste Zeit vergesse ich, wie alt ich bin! Erst wenn ich meinen Sohn Jaycee sehe, der siebenunddreißig ist, erinnere ich mich daran, dass ich fünfundsechzig bin.

Viele, viele Jahre lang habe ich nicht geglaubt, dass es überhaupt möglich wäre, einen Oscar zu gewinnen. In Asien war ich berühmt, aber ich hätte nie gedacht, dass irgendwer in Amerika meine Filme zur Kenntnis nehmen würde. Von Hollywood diese Ermutigung und Anerkennung zu bekommen – und das, solange ich noch jung bin! – erfüllte mich mit tiefer Dankbarkeit. Und ich bin der erste chinesische Filmemacher in der Geschichte, der den Preis erhielt.

Doch die wahre Ehre und der wahre Lohn, das, was ich am meisten schätze, ist die Chance zu haben, die Träume meiner Kindheit im Film auszuleben, und das schon seit so langer Zeit und so erfolgreich. Ich habe vor, weiterzumachen.

Tatsächlich habe ich mir zum Ziel gesetzt, noch eine kleine goldene Statue zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass es bei den Oscars eine Regel gibt, die besagt, dass man keinen Preis als Schauspieler oder Regisseur erhalten kann, wenn man schon für sein Lebenswerk geehrt wurde, oder?

Also, mein Leben ist noch nicht vorbei! Mit fünfundsechzig Jahren fange ich gerade erst an.

KAPITEL EINS

KANONENKUGEL

Ich wurde am 7. April 1954 in Hongkong geboren, im Jahr des Pferdes. Mein Vater nannte mich Chan Kong-Sang, was »geboren in Hongkong« bedeutet.

Als ich noch im Bauch meiner Mutter lag, war ich schon ein unartiges Kind, ich bewegte mich hin und her und trat viel. Daran ist nichts Ungewöhnliches, aber das Seltsame war, dass meine Mutter länger als die üblichen neun Monate mit mir schwanger war. Ich weigerte mich, herauszukommen. Eines Tages hatte sie dann unerträgliche Schmerzen, also brachte mein Vater sie schnell ins Krankenhaus. Sie lag da, krümmte sich voller Qualen und wand sich so sehr, dass sie irgendwann unter dem Bett lag. Nachdem sie sie untersucht hatte, sagte die Ärztin, dass das Baby zu groß sei und es eine schwierige Geburt werden könne. Sie schlug einen Kaiserschnitt vor.

Nur, ein Kaiserschnitt kostete mehrere hundert Hongkong-Dollar, und meine Eltern hatten das Geld nicht. Die Ärztin, die selbst keine Kinder hatte, machte meinem Vater einen Vorschlag: Wenn meine Eltern das Baby ihr gäben, würde sie nicht nur die Operation umsonst durchführen, sondern ihnen zusätzlich fünfhundert Dollar zahlen. Das war sehr viel Geld, und mein Vater zog ihr Angebot tatsächlich für den Bruchteil einer Sekunde in Betracht. Zu dieser Zeit war es gang und gäbe, dass arme Leute ihre Babys weggaben, damit sie von den Reichen großgezogen wurden. Nicht nur kamen die Eltern so an etwas Geld, sondern sie konnten ihren Kindern auch ein materiell besseres Leben garantieren. Zum Glück entschieden sich meine Eltern dagegen. Immerhin war ich ihr erstes Kind und würde vielleicht ihr einziges sein. Meine Mutter war bereits vierzig und wäre womöglich nicht in der Lage, noch eines zu bekommen.

Mein Vater unterzeichnete die Einverständniserklärung für die Operation. Zwei Stunden später kam ich aus dem Bauch meiner Mutter und wog 5400 Gramm. Die Ärztin und meine Eltern waren fassungslos. Von meinen riesigen Ausmaßen wurde sogar in den örtlichen Zeitungen berichtet, unter der Schlagzeile »Riesenbaby«. Weil ich so kräftig war, gaben meine Eltern mir den Spitznamen Kanonenkugel. Die Freunde meiner Eltern meinten: »Ein fünfeinhalb Kilo schweres Baby! Diesem Kind könnte später mal etwas Beeindruckendes gelingen!« Sie liehen meinem Vater sogar etwas Geld, um seine Schulden bei der Ärztin zu bezahlen.

In den fünfziger Jahren waren meine Eltern vom chinesischen Festland nach Hongkong geflohen und fanden im französischen Konsulat Anstellungen als Küchenchef und Dienstmädchen. Als Flüchtlinge zu dieser Zeit hatten sie ziemliches Glück. Obwohl meine Eltern nicht viel Geld hatten, lebten wir im luxuriösen Botschaftsviertel Victoria Peak, nur dass wir nicht in einem prachtvollen Haus direkt an der Straße wohnten. Unser Zuhause war ein heruntergekommenes, kleines Hinterhaus. Die Leute im Konsulat behandelten uns gut, aber von Anfang an lebten wir in zwei verschiedenen Welten.

Unser Zuhause war sehr sauber – und sehr überfüllt. Wir drei lebten dicht gedrängt auf wenigen Quadratmetern. Meine Mutter polierte die Möbel, die mein Vater mit seinen eigenen Händen baute. Es gab nicht genug Platz für zwei Betten, also schliefen wir in einem Stockbett, meine Eltern oben und ich unten. Ich war ein sehr unruhiger Schläfer. Jede Nacht hatte ich Schreianfälle und machte einen solchen Lärm, dass alle Konsulatsnachbarn davon aufwachten. Manchmal kamen sie, um nachzusehen, was los war, was meinen Eltern peinlich war. In manchen Nächten war ich so laut, dass die Nachbarn ein paar Häuser weiter riefen: »Wessen Kind ist das? Halt die Klappe!« Wenn das passierte, packte meine Mutter mich warm ein und nahm mich mit in den nahegelegenen Park, wo sie mir vorsang, bis ich einschlief. Ich war ein schweres Kind, und für meine Mutter war es anstrengend, mich durch die Gegend zu tragen, nachdem sie den ganzen Tag hart gearbeitet hatte. Sie machte es trotzdem.

Mein Vater war Tag für Tag in der Küche beschäftigt, und meine Mutter kämpfte mit Bergen schmutziger Wäsche. Als ich etwas älter war, nahm sie mich mit. Während sie putzte, schrubbte, bügelte und die Wäsche faltete, kroch ich um ihre Füße herum, so dass sie beinahe über mich stolperte. Wenn sie gerade nicht hinsah, aß ich Papierschnipsel oder Seifenstückchen, was ihr Sorgen machte, bis sie schließlich eine Lösung fand: Wenn sie mich in eine Wanne voll mit Wasser setzte, plantschte ich fröhlich und beschäftigte mich mit mir selbst, und sie hatte endlich etwas Ruhe.

Mein Vater sagte, ich ähnelte als Kind eher meiner Mutter. Ich war mollig, hatte langes Haar von Geburt an, kleine Augen und eine große Nase. Es ist mir etwas unangenehm, das zuzugeben, aber meine Mutter vergötterte mich so sehr, dass sie mir die Brust gab, bis ich drei war. Sie wollte es mir abgewöhnen, an der Brust zu trinken, aber ich ließ nicht locker. Wahrscheinlich brachte ich sie das ein oder andere Mal in Verlegenheit, wenn sie mit ihren Freunden Mahjong spielte – in einer ihrer seltenen Pausen –, und ich zu ihr gerannt kam, ihre Bluse hochhob und zu trinken versuchte.

Als ich vier war, begann mein Vater damit, mich bei Sonnenaufgang zu wecken und mich aus dem Haus zu ziehen, um Frühsport zu machen und danach zusammen kalt zu duschen. Er war handwerklich begabt und stellte die Geräte für unsere Übungen aus Holzresten selbst her. Mein Vater hatte die Hung-Gar-Kampfkunst erlernt und brachte mir einfache Bewegungen bei. Dann sah er mir dabei zu, wie ich sie übte.

Manchmal fragten mich die Nachbarn, was ich werden wolle, wenn ich einmal erwachsen wäre, und ich antwortete immer, ich wollte fliegen.

Sie fragten mich: »Fliegen? Wie denn?«

Und ich deutete auf den Himmel und sagte: »Ganz hoch!«

Dann lachten sie und sagten, ich sollte besser noch nicht fliegen, ich würde mir sonst noch wehtun. »Warte, bis du erwachsen bist!«

Ich wusste, dass es höflich war, zu nicken, also tat ich es, aber es gefiel mir nicht, auf irgendetwas warten zu müssen. Ich wollte außerdem ein Cowboy sein, wie die in amerikanischen Filmen. Sie wirkten so tapfer und schneidig, und ich stellte mir vor, ich wäre einer von ihnen. Ich bearbeitete meine Eltern, bis ich ein Cowboy-Outfit bekam, das ich mit Stolz zu jeder sich bietenden Gelegenheit trug.

Mit fünf Jahren ging ich widerstrebend zur Schule. Meine Eltern hatten kein Auto, also musste ich jeden Morgen früh aufstehen und den Hügel hinunter zur Schule laufen. Bevor ich ging, machte meine Mutter mir ein üppiges Frühstück und packte mir ein belegtes Brot oder Mittagessen ein. In diesem Alter hatte ich einen enormen Appetit und liebte es, zu essen. Auf dem Weg nach unten bekam ich jedes Mal Hunger und hatte mein Mittagessen schon aufgegessen, bevor ich das Klassenzimmer betrat.

Meine Mutter machte sich Sorgen um meine Sicherheit und gab mir jeden Tag ein paar Münzen mit, damit ich den Bus nach Hause nehmen konnte, anstatt am Ende des Tages den Hügel hinauf zu laufen. Aber ich gab das Geld zwangsläufig für Nudeln aus und hatte keine andere Wahl, als nach Hause zu laufen. Wenn ein Auto an mir vorbeifuhr, versuchte ich, per Anhalter zu fahren und wurde oft von wohlmeinenden Leuten mitgenommen. Nie wollte mich irgendwer entführen oder mir etwas antun.

Natürlich gab es auch Tage, an denen ich Pech hatte und kein einziges Auto vorbeikam, so dass ich nach Hause laufen musste. Das dauerte eine ganze Weile. Damit ich schneller zu Hause sein und vor meiner Mutter verheimlichen konnte, dass ich das Fahrgeld für Fast Food ausgegeben hatte, nahm ich bei der letzten Anhöhe eine Abkürzung. Ich sage »Abkürzung«, dabei war es vielmehr eine Todesfalle. Ich musste eine steile Felswand erklimmen und mich an Zweigen und hervorstehenden Felsen festklammern wie ein Affe, und das den ganzen Weg bis zu unserem Hinterhof. Einmal erwischte mich mein Vater, als ich gerade an der Klippe hing. Er zog mich mit einer Hand nach oben, warf mich in den Schuppen und sperrte mich für den Rest des Tages ein. Damit erteilte er mir eine wichtige Lektion: Von diesem Tag an hielt ich immer nach meinem Vater Ausschau, bevor ich über den Rand kletterte.

Die reichen Kinder, mit denen ich zur Schule ging, konnten sehen, wie ich auf dem Nachhauseweg den Hügel hinaufkletterte, während sie in ihren Autos vorbeifuhren, und sie riefen mir Gemeinheiten zu wie »Dienerjunge!« und »Hey, du Bettler, wenn du kein Geld für den Bus hast, dann komm nicht zur Schule!« Nach einer Weile konnte ich diese Beleidigungen nicht mehr aushalten. Eines Tages auf dem Spielplatz machten sie wieder eine hinterhältige Bemerkung, und ich stürzte mich auf sie. Wir fingen an, uns zu prügeln und wälzten uns auf dem Boden. Ich wendete alle Tricks an, die mein Vater mir beigebracht hatte, aber ich war nur einer gegen viele. Als einer von ihnen nach meinem Bein griff, verlor ich das Gleichgewicht und fiel hin. Ich schlug mit dem Kopf auf einen Stein auf, und alles wurde schwarz. Ich lag auf dem Boden und bewegte mich nicht. Das Kind, das mich niedergeschlagen hatte, war der Sohn eines Botschafters. Er rannte nach Hause, um Hilfe zu holen, und die anderen zerstreuten sich in alle Winde.

Bald darauf erschien der Vater des Jungen und betrachtete mich sorgenvoll. Später erfuhr ich, dass die Familie große Angst hatte, dass ich schwer verletzt wäre. Immerhin befanden wir uns im Botschaftsviertel, und wenn hier ein Kind ein anderes ernsthaft verletzte, konnte sich das möglicherweise zu einer internationalen Angelegenheit auswachsen. Wenn meine Eltern Anzeige gegen sie erstatteten, kämen sie in echte Schwierigkeiten.

Aber so schwer verletzt war ich nicht. Ich war nicht ohnmächtig geworden, mir war schwindlig, und ich war zu benommen, um ohne Hilfe stehen zu können. Der Botschafter brachte mich nach Hause, und ich dämmerte in den Schlaf. Als ich wieder aufwachte, tat mir alles weh und ich spürte einen pulsierenden Schmerz am Hinterkopf. Als ich die Stelle berührte, stieß ich auf eine riesige Beule.

Kurz darauf kam mein Vater nach Hause und sagte: »Kanonenkugel, der Sohn des Botschafters hat dir ein Geschenk gebracht.« Er hielt eine gigantische Pralinenschachtel in den Händen. Mein Vater legte sie neben mir ab, zauste mir das Haar – was höllisch wehtat – und ging.

Pralinen! Für einen Gierschlund wie mich war das das beste Geschenk überhaupt. Obwohl ich Schmerzen hatte und mir immer noch schwindlig war, hatte ich doch meinen Appetit nicht verloren. Ich riss die Schachtel auf und steckte mir eine in den Mund. Der süße Geschmack, der meinen Mund erfüllte, half mir über meine schmerzliche Niederlage hinweg. Also aß ich noch eine und noch eine. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte ich die ganze Schachtel aufgegessen – und mir war schlecht. Beharrlich versuchte ich, das Rumoren in meinem Magen zu ignorieren. So etwas Leckeres würde ich mit Sicherheit nicht erbrechen.

Die Tür wurde wieder geöffnet und mein Vater kam herein. Als er meinen mit Schokolade beschmierten Mund sah, fragte er erschrocken: »Du hast die ganze Schachtel aufgegessen? Weißt du denn nicht, dass man aufpassen muss, was man isst, wenn man verletzt ist?«

Tatsächlich hatte ich das nicht gewusst. (Ich war erst sechs!) Ich sagte: »Oh.«

Nun, mein Vater war nicht erfreut, dass ich mir den Bauch vollgeschlagen hatte. Er befand, dass ich mich ausreichend von meiner Verletzung erholt hatte und er mir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen konnte.

Ich werde diesen Tag immer als das erste Mal in Erinnerung behalten, dass ich einen Kampf verlor. Als ich älter wurde, musste ich noch viele Male Niederlagen einstecken, aber das wusste ich damals noch nicht. Und ich werde den bittersüßen Geschmack von Schokolade immer mit diesem Tag in Verbindung bringen.

KAPITEL ZWEI

DER BESCHÜTZER

Für all die reichen Kinder in Victoria Peak, unter ihnen viele Kinder ausländischer Botschafter, war ich nur ein armer Chinese. Keiner von ihnen spielte je mit mir. Zum Glück hatte der französische Konsul, der Chef meiner Eltern, eine Tochter, die ungefähr in meinem Alter und sehr schön war. Ich will sie Sophie nennen. Wir spielten oft miteinander, und sie nannte mich immer ihren Boyfriend. Dieses Wort ließ mich eine gewisse Verantwortung fühlen, aber um ehrlich zu sein, in diesem Alter verstand ich überhaupt nicht, was es bedeutete – bis sich irgendwer über Sophie lustig machte. Da wusste ich, dass ich sie beschützen musste.

Wie ich schon erwähnte, hatte mein Vater in jungen Jahren Kampfkunst trainiert, und er übte immer noch regelmäßig, um in Form zu bleiben. Er brachte mir sein Können bei, und mein Körper war von Haus aus stark. Abgesehen von dem Tag, an dem ich mir den Kopf gestoßen hatte, gewann ich in der Regel jede Prügelei mit anderen Kindern (und Prügeleien gab es viele). Ich schikanierte jedoch nie andere, sondern schlug nur zurück, wenn sich jemand mit mir anlegte oder es wagte, meine »Freundin« zu ärgern. Ich nahm sie immer sofort in Schutz. Egal, wer dumm genug war, ihr auf die Nerven zu gehen oder sie zum Weinen zu bringen, egal, wessen Schuld es war, ich war gleich zur Stelle und schlug auf denjenigen ein, bis er um Gnade flehte und sich entschuldigte.

Bei einer dieser Gelegenheiten ertappte mich mein Vater, wie ich einen Nachbarsjungen verprügelte. Sein Gesicht und sein Hals waren schon über und über mit blauen Flecken bedeckt, dabei heulte er laut. Mein Vater stürzte herbei, packte mich, bevor ich noch weiteren Schaden anrichten konnte, und half dem Jungen auf die Beine. Als ich sah, wie mein Opfer jaulend nach Hause rannte, schwoll meine Brust vor Stolz.

Mein Vater dagegen? Er war nicht so zufrieden mit mir. Er zerrte mich nach Hause, während ich hinterher stolperte und protestierte: »Aber Papa, ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen!«

Sobald wir unser Haus betreten hatten, löste mein Vater seinen Gürtel und verprügelte mich, dann steckte er mich in den Abfallschuppen der Botschaft, wo ich für gewöhnlich landete, wenn ich etwas ausgefressen hatte. Ich verstand es nicht. Ich hatte die Ehre meiner Freundin verteidigt, und dafür wurde ich bestraft?

Er sagte: »Ich habe dir den Kampfsport nicht beigebracht, damit du anderen Leuten wehtust.«

Ich flehte: »Aber Papa, sie haben Sophie geärgert. Ich musste ihnen eine Lektion erteilen.«

Er funkelte mich zornig an, und ohne ein weiteres Wort schloss er die Schuppentür, verriegelte sie und ging.

Ich setzte mich auf einen Müllsack. Ich konnte hören, wie draußen meine Mutter herbeigeeilt kam und meinen Vater anflehte, mich rauszulassen. Sie stritten sich eine ganze Weile darüber, aber er gab nicht nach. Dann wurde es wieder still.

Ich stellte mich auf eine lange Wartezeit ein. Inzwischen kannte ich diesen kleinen, engen Raum schon sehr gut. Dort drin zu sein war nicht so schlimm, aber mein Magen hatte zu knurren begonnen. Ich verhungerte!Wenn ich doch nur etwas zu essen hätte. Ich starrte auf den winzigen Lichtschimmer, der durch die Türritze fiel, und dachte mir, da kann ich genauso gut ein Nickerchen machen.Dann würde ich immerhin den Schmerz des Hungers nicht spüren.

Ich schloss die Augen und dachte, ich hasse meinen Papa!Ich hatte meine Freundin wie ein Held verteidigt. Er sollte mich loben und nicht bestrafen!

Trotz meiner Wut war ich ein wenig weggedämmert, bis ich von einem leisen Klopfen an der Tür geweckt wurde. »Wer ist da?«, fragte ich.

Die Stimme meiner Mutter sagte: »Kanonenkugel, sieh nach oben.«

Sie schob etwas durch den Spalt über der Tür. Ein eingewickeltes Päckchen landete in meinem Schoß. Noch bevor ich das Papier abgemacht hatte, konnte ich den köstlichen Duft eines riesigen Braten-Sandwichs riechen. Ich dachte, ich liebe meine Mama!Es war das beste Geschenk, das ich in meinem ganzen Leben bekommen hatte. Ich flüsterte ein »Danke«, und sie schlich davon. Ich verschlang mein Essen und fühlte mich unfassbar glücklich.

Ich war zu jung, um die Situation zu durchschauen. Erst später fand ich heraus, warum mein Vater so wütend gewesen war. Der Junge, den ich verprügelt hatte, war der Sohn eines Botschaftsbeamten, und mein Vater machte sich Sorgen, dass er wegen dieses Vorfalls seinen Job verlieren würde. Unsere Familie war der Gnade anderer komplett ausgeliefert, und wir mussten aufpassen, dass die, die höhergestellt waren, uns wohlgesonnen blieben. Als er mich endlich aus dem Schuppen herausließ, zwang mich mein Vater, zu dem Jungen nach Hause zu gehen und mich bei ihm und seiner ganzen Familie zu entschuldigen. Er war kurz davor, mich wieder zu schlagen, dieses Mal vor ihren Augen. Der Botschaftsbeamte aber stoppte ihn und sagte: »Das ist nicht notwendig. Kinder streiten sich nun mal. Machen wir keine große Sache draus.«

Durch diesen Zwischenfall war ich zwar nicht weniger bereit, Sophie zu verteidigen, aber es war klar, dass ich es ab sofort cleverer angehen musste. Bevor ich das nächste Mal zuschlug, musste ich mich umsehen und sichergehen, dass keine Erwachsenen in der Nähe waren. Schon bald hatten die meisten der anderen Kinder in der Nachbarschaft meine Fäuste geschmeckt, oder sie wussten, dass sie sich nicht mit mir und meiner Freundin anlegen sollten. Von nun an musste ich mich nicht mehr so oft prügeln.

KAPITEL DREI

DAS EINZIGE, WAS ICH ZUTIEFST BEREUE

Ich hasste die Schule von dem Moment an, als ich erfuhr, dass ich hingehen musste.

Eines Morgens vor unserem Frühsport sagte mein Vater: »Kanonenkugel, du musst nun bald zur Schule gehen.«

Wieso? Ich wusste, was Schule war. Ich hatte die reichen Kinder gesehen, wie sie mit ihren Schultaschen und ihren braven Uniformen jeden Morgen in ihre Autos einstiegen, um den Hügel hinunterzufahren, und ich fand, sie alle sahen lächerlich aus. Ich dagegen konnte auf unserem Grundstück herumrennen und spielen, solange ich wollte. Wenn mir langweilig wurde, konnte ich meiner Mutter helfen, die Wäsche zu falten, meinem Vater beim Kochen zusehen oder Zeit mit Sophie verbringen, was immer Spaß machte.

»Ich will nicht zur Schule!«, protestierte ich. »Ich kann auch zu Hause Sachen lernen!«

Es nützte nichts. Nach ein paar Tagen wurde ich zur Tür hinaus geschubst, hielt eine Schultasche in der Hand und trug eine Uniform, genau wie die Kinder, die ich verabscheute.

Nan Hua war eine sehr gute örtliche Grundschule. Die Lehrer dort waren ausgezeichnet und im Umgang mit den Schülern immer geduldig und freundlich. Die Schüler kamen alle aus gutem Hause. Die Klassenzimmer sahen ordentlich aus, alles hatte einen edlen Anschein. Meine Eltern mussten ihre Beziehungen spielen lassen, damit ich dort aufgenommen wurde, und sie sagten mir immer wieder, ich solle mich glücklich schätzen, dort zu sein. Damals aber war mir das alles egal. Sobald ich durch das Schultor trat, war ich todunglücklich.

Der Unterricht war langweilig, nichts, wofür ich mich interessierte. Ich verstand nicht einmal jedes Wort, das die Lehrer benutzten. Ich sah einfach nur zu, wie ihre Münder auf und zu gingen, während ich mit den Gedanken ganz woanders war.

Ehrlich gesagt wäre es mir sogar lieber gewesen, im Schuppen auf den Müllsäcken herumzusitzen! Alles wäre besser gewesen, als an diesem kleinen Schreibtisch festzusitzen. Das einzige Fach, mit dem ich etwas anfangen konnte, war Sport, weil wir dann immer nach draußen durften.

Nur wenn ich herumalberte, entkam ich der Monotonie des Unterrichts. Mal lehnte ich mich absichtlich zu weit mit meinem Stuhl zurück und fiel hin, was alle zum Lachen brachte. Mal schnitt ich Grimassen in Richtung meiner Mitschüler oder trommelte so laut auf meinem Schreibtisch, dass der Lehrer den Unterricht unterbrechen musste, und mich anbrüllte. Verloren die Lehrer die Geduld, schickten sie mich aus dem Klassenzimmer hinaus auf den Flur. Ein bestimmter Lehrer ließ keinen Zweifel daran, was er von mir dachte. Er sah mich böse an und sagte: »Herr Chan, glauben Sie ja nicht, Sie seien etwas Besonderes!«

Aber es spielte keine Rolle, was er sagte oder tat. Ich würde die Schule nie lieben, auch wenn er wirklich sein Bestes gab, meine Einstellung zu ändern. Eine seiner kreativen Strafen war es, mich auf dem Flur stehen zu lassen, während ich einen Stuhl über meinem Kopf hielt, bis er erlaubte, ihn herunterzunehmen. Natürlich stellte ich den Stuhl ab und lehnte mich an die Wand, um ein kleines Nickerchen zu machen, sobald der Lehrer nicht nach mir sah. Wenn ich in dieser Zeit irgendetwas gelernt habe, dann, wie man im Stehen schläft. (Diese Fähigkeit kam mir später gelegen: Ich nutzte diese Methode, um am Filmset zu dösen.) Andere Lehrer hängten mir ein Schild um den Hals, auf dem meine Vergehen standen, zum Beispiel »Ich habe im Unterricht herumgealbert« oder »Ich habe mein Schulbuch verloren« oder »Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht«. Manchmal schrieben sie auch einfach nur das Wort »nutzlos« darauf! Ich konnte nicht immer lesen, was auf den Schildern stand, aber ich verstand jedes Wort, das die Lehrer mir entgegenbrüllten, also wusste ich, was ich falsch gemacht hatte.

Schließlich verbrachte ich mehr Zeit draußen auf dem Flur als drinnen im Klassenzimmer und war mit der Zeit berüchtigt dafür. Ich hatte also irgendwann einen Ruf zu verteidigen und spielte daher weiter Streiche, machte meine Hausaufgaben nicht, verlegte meine Bücher, geriet in Prügeleien und bereitete meinen Lehrern und der Schulverwaltung Kopfzerbrechen. Ich zerriss meine Schuluniform, als ich auf dem Nachhauseweg die Felswand hochkletterte, und verlor des Öfteren meine Schultasche wer weiß wo, was zu einer Tracht Prügel von meinem Vater und einem weiteren Nachmittag im Abfallschuppen führte.

Es war keine Überraschung, als ich am Ende meines ersten Schuljahrs sitzen blieb. Meine Eltern mussten notgedrungen einsehen, dass ihr Sohn nicht unbedingt für die Schullaufbahn geeignet war. Sie beschlossen, mich von der Schule zu nehmen, was mich mit enormer Freude erfüllte. Jetzt konnte ich endlich zurück zu meinem sorglosen Leben und den ganzen Tag nur spielen!

Doch meine Freude war nur von kurzer Dauer.

Im nächsten Jahr wurde ich in Meister Yu Jim-Yuens China Drama Academy eingeschrieben, wo kaum Schulunterricht gegeben wurde. Anstelle von Lesen, Schreiben und Rechnen lernten wir Kampfkunst, Singen und Tanzen.

Der Meister sagte: »Wahres Lernen kommt von großer Tugendhaftigkeit und Zuneigung zu den Menschen. Sich daran zu halten ist rechtschaffen. Zu verstehen, wann man aufhören muss, bringt Beständigkeit und damit auch Frieden. Frieden bringt Gelassenheit und klares Denken mit sich, womit ihr eure Ziele erreichen könnt.«

Meister Yu Jim-Yuen war nicht so wie die Lehrer, die ich bis dahin getroffen hatte, die Schilder beschrifteten und mich zwangen, einen Stuhl in die Höhe zu halten. Wer an der China Drama Academy das Training verschlief oder es nicht schaffte, die klassischen chinesischen Texte auswendig zu lernen, der wurde vom Meister mit dem Stock auf den blanken Hintern geschlagen. Also dachten die anderen faulen Schüler und ich uns ein System aus, wie wir den Prügeln entgehen konnten. Wenn wir etwas nicht im Gedächtnis behalten konnten, machten wir den fleißigen Schülern so lange Angst, bis sie behaupteten, sie hätten die Aufgaben auch nicht erledigt.

Unser Klassenlehrer hieß Tung Long-Ying. Bis zum heutigen Tag erinnere ich mich an seine schöne Handschrift – immer in einem einzigen Strich, sehr geschmeidig. Natürlich hatte keiner von uns Lust darauf, Pinsel-Kalligrafie zu lernen. Wir dachten: Was bringt uns das?

Jedenfalls, wenn wir Texte aufsagen sollten, sagte er etwa: »Fünftes Kapitel der Gespräche des Konfuzius. Yuen Lou, sag es auf!« Yuen Lou war mein Name an der Akademie. Wir alle bekamen neue Namen mit »Yuen«, nach Meister Yu Jim-Yuen.

Dann stand ich auf und sagte: »Tut mir leid, ich habe es nicht gelernt.«

Der Meister starrte mich an und rief meinen älteren Mitschüler Sammo Hung auf, alias Yuen Lung. »Dann sag du es auf!«

Sammo stand auf und gab zu, dass er den Text auch nicht kannte. Wenn wir allesagten, dass wir ihn nicht gelernt hatten, würde Meister Tung Long-Ying sich nicht die Mühe machen, uns bei Meister Yu Jim-Yuen zu melden, damit wir bestraft würden. Es war eine Sache, ein oder zwei Kinder zu verprügeln, aber er hatte nicht die Energie, es bei ein paar Dutzend zu tun.

Wir wurden immer frecher. Wenn wir wussten, dass Meister Yu das Schulgelände verlassen hatte, um Freunde zu sehen oder um zu spielen, dann machten wir, was wir wollten. Die Jungs warfen Bücher durch die Gegend oder rangen, und die Mädchen tratschten laut miteinander. Der arme Landeskundelehrer wusste nicht, was er mit uns anfangen sollte. Wenn derjenige, der Schmiere stand, rief: »Der Meister ist wieder da!«, sprangen wir alle wieder auf unsere Plätze und taten so, als hätten wir die ganze Zeit über Aufgaben gemacht. Die Akademie bezahlte den Lehrern nicht gerade viel, damit sie es mit Bälgern wie uns aufnahmen. In nur ein paar Jahren schlugen wir elf Lehrer in die Flucht und waren sehr stolz darauf.

Ich habe gemischte Gefühle, was meine Ausbildung dort angeht, aber ich bereue es, nicht lesen, schreiben oder rechnen gelernt zu haben. Als ich erwachsen war und nach Amerika ging, um Filme zu drehen, benutzten alle um mich herum Kreditkarten, aber für mich war das unmöglich. Damals musste man einen Kreditkartenbeleg ausfüllen, um zu bezahlen, und ich konnte nicht schreiben. Wenn ich mit meinem Namen unterschrieb, sah es jedes Mal anders aus. Die Verkäufer verglichen die Unterschrift auf dem Beleg mit der Karte und konnten nicht glauben, dass es dieselbe sein sollte. Wenn fehlende Bildung es unmöglich macht, auch nur ein neues Hemd zu bezahlen, dann erst fühlt man sich wirklich unkultiviert. (Aktuell habe ich eine schwarze Karte mit unbegrenztem Kredit in meinem Portemonnaie und könnte damit einen Düsenjet kaufen. Sie hat keine Unterschrift. Heutzutage glauben mir die Leute, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein.)

Als ich berühmt wurde, fingen die Fans an, mich um ein Autogramm zu bitten. Ich konnte einigermaßen gut »Jackie Chan« kritzeln, aber wenn mich jemand bittet, eine Widmung dazuzuschreiben, muss ich immer fragen, wie man den Namen schreibt. In Amerika ist es nicht so schwer, da das Alphabet dort nur sechsundzwanzig Buchstaben hat. Aber in China ist es mir unangenehm. Die geschriebene Sprache ist viel komplexer, und wenn mir die Leute ihren Namen nennen, kann ich ihn nicht schreiben. Dann erklären sie mir, welches Schrift- beziehungsweise Wurzelzeichen ich verwenden muss, und ich bleibe trotzdem hängen. Sie müssen es für mich notieren, damit ich es abschreiben kann, und wenn es in Schreibschrift ist, muss ich sie bitten, die Striche voneinander zu trennen, damit ich sie richtig sehen kann. Es kostet mich sehr viel Mühe und ist sehr peinlich. In der Zeit, in der ich zehn Autogramme auf Englisch geben kann, schaffe ich nur zwei auf Chinesisch. Wenn das vorkommt, bin ich danach immer angespannt und nervös. Wenn ich zu einer Wohltätigkeits- oder Publicity-Veranstaltung komme und einen Stift oder Kalligrafie-Pinsel auf dem Tisch sehe, bekomme ich Angst und tue so, als werde ich woanders erwartet.

Gebildete Menschen sind in der Lage, ein oder zwei Sätze mit guten Wünschen auf eine Karte oder ein Poster zu schreiben. Ich würde gern dasselbe tun, aber ich weiß nicht wie, und das beschämt mich. Wann immer ich die Möglichkeit habe, mit jungen Menschen zu sprechen, sage ich ihnen, dass sie fleißig lernen sollen. Mit Spenden von meinen Fans wie auch meinem eigenen Geld habe ich zahlreiche »Dragon’s Heart«-Schulen aufgebaut, damit Kinder in China eine Ausbildung bekommen können. Immer wenn ich gebildete, selbstbewusste und wohlerzogene Kinder von meinen Schulen, wo auch immer in der Welt, sehe, freue ich mich so sehr für sie, dass sie nicht die Probleme haben werden, die ich habe. Ich bin dankbar, dass ich dazu beitragen konnte, dass sie nicht dasselbe Leid erleben müssen.

Weil ich in Armut aufgewachsen bin, aber von Reichtum umgeben war, dachte ich nur daran, Besitztümer anzuhäufen. Lernen bedeutete mir nichts. Jetzt, da ich älter geworden bin, ist mir materieller Besitz völlig egal, und Lernen ist alles für mich. Die eine Sache, die ich in meinem Leben anders gemacht hätte, das Einzige, was ich bereue, ist, mich in der Schule nicht angestrengt und nicht gelernt zu haben.

Der Regisseur Feng Xiaogang sagte einmal zu mir: »Jackie, wenn du dich in der Schule mehr engagiert hättest, dann wärst du jetzt nicht Jackie Chan. Du solltest dankbar sein, dass du dich nicht angestrengt hast.« Das stimmt zwar, aber ich wünschte mir trotzdem, mehr Wissen zu haben. Oft gebrauche ich Wörter falsch, wenn ich rede, was zu vielen Missverständnissen führt.

Bruce Lee war ein gebildeter Mann und studierte sogar Philosophie. Folglich waren seine Worte immer sehr tiefgründig. Er sagte einmal: »Wasser hat keine Form, du kannst es nicht greifen oder schlagen oder auf irgendeine Art verletzen. Auch du sollst so beweglich und formlos sein wie das Wasser. Gibt man Wasser in eine Tasse, wird es die Tasse. Gibt man Wasser in eine Flasche, wird es die Flasche. Gibt man Wasser in eine Teekanne, wird es die Teekanne. Wasser kann tröpfeln, und es kann zermalmen. Sei wie das Wasser, mein Freund.« Nur jemand mit einer guten Bildung kann seine Sätze so hervorragend formulieren.

Ich könnte mir niemals etwas so Bedeutsames ausdenken.

Ich bezeichne mich oft selbst als Dummkopf, aber seit vielen Jahren lerne ich nun schon so viel, wie ich kann, und ich versuche weiterhin, meine Fehler zu korrigieren und mich zu verbessern. Ich hoffe, dass die jungen Leute ihr ganzes Potenzial ausschöpfen und ihre Nasen in Bücher stecken, oder sie könnten es am Ende bereuen, faul gewesen zu sein, so wie ich.

KAPITEL VIER

EIN DUNKLES JAHRZEHNT

Auf die strenge, disziplinierte China Drama Academy (CDA) zu wechseln, wo ich doch vorher auf die Nan-Hua-Grundschule gegangen war, im Prinzip eine Schule für reiche Kinder, das war eine 180-Grad-Wende. Viele haben mich gefragt, wie es damals dazu gekommen ist.

Um die Zeit herum, als ich in meiner ersten Schule sitzen blieb (sitzen geblieben, rausgeflogen – was auch immer), wurde meinem Vater eine gute Stelle als Küchenchef im amerikanischen Konsulat in Australien angeboten, mit einem viel höheren Gehalt. Das war eine einmalige Gelegenheit für ihn, aber es bedeutete, dass er Hongkong verlassen und eine Zeit lang getrennt von mir und meiner Mutter leben musste. Er wäre nicht da, um ein Auge auf mich zu werfen, und wenn ich schon so ungezogen war, dass ich von der Grundschule geworfen wurde, machte er sich natürlich Sorgen, wie es mit mir weitergehen würde.

Freunde meines Vaters hatten von Meister Yu Jim-Yuens China Drama Academy gehört. Sie meinten, ein strenges Umfeld wie dieses würde meinen aufmüpfigen Charakter bändigen; außerdem würde ich Fähigkeiten erwerben – Kampfkunst, Singen, Tanzen und Schauspielern –, dank derer ich später einmal für Inszenierungen der Peking-Oper engagiert werden könnte, in denen viele Schüler der Drama Academy auftraten.

Der Haken an der Sache: Die CDA war ein Internat. Mich dort hinzuschicken hätte zur Folge gehabt, dass meine Eltern mich nie sehen würden. Ich war sieben Jahre alt. Es mag vielleicht grausam klingen, ein Kind in diesem Alter aufs Internat zu schicken, aber unter den gegebenen Umständen mussten meine Eltern es in Betracht ziehen.

Eines Morgens verkündete mein Vater, dass wir anstelle unseres Frühsports ausnahmsweise spielen gehen würden. Ich war begeistert! Ich zog mein Cowboykostüm an, schnappte mir meine Spielzeugpistole und rannte nach draußen. Den ganzen Morgen über schimpfte mein Vater kein einziges Mal mit mir. Als ich um ein Brötchen mit süßer Bohnenpaste bat, kaufte er es mir sofort. Es war unvorstellbar.

Ich hätte etwas ahnen müssen.

Wir kamen bei der Akademie an und betraten das Gebäude. Der Hof war voll mit Jungs und Mädchen in weißen Hemden und schwarzen Hosen. Sie standen in ordentlichen Reihen, übten Fußtritte und wirkten auf mich sehr beeindruckend. Ich dachte, was für ein cooler Ort! Nachdem ich mich ein paar Stunden lang umgesehen und den Enthusiasmus und die Energie, die diesen Ort umgab, förmlich eingesogen hatte, wollte ich nicht mehr weg. Als mein Vater fragte: »Wie würde es dir gefallen, hier zur Schule zu gehen?«, war ich begeistert.

Der Meister teilte meinem Vater mit, dass er einen Vertrag unterzeichnen müsse, um mich entweder für drei, fünf, sieben oder zehn Jahre anzumelden. Er fragte mich, wie lange ich bleiben wolle, und ich sagte: »Für immer!«

Meine Eltern ängstigte diese Vorstellung, und meine Mutter verletzte es, dass ich unbedingt dorthin wollte, aber sie stimmten zu, mich für zehn Jahre auf die Akademie zu schicken, und unterschrieben den Vertrag. Ich war nun praktisch Eigentum meines Meisters und würde für das kommende Jahrzehnt innerhalb der Mauern der Akademie leben. Meine Eltern lieferten mich der völligen Kontrolle des Meisters aus. Er hätte mich in dieser Zeit totschlagen können und wäre damit davongekommen.

In diesem Moment war meine Kindheit vorbei.

Als mir klar wurde, was geschehen war, war es bereits zu spät. Diese impulsiv getroffene Entscheidung hatte mein dunkles Jahrzehnt zur Folge – innerhalb dieser zehn Jahre jedoch wurde ich zu Jackie Chan.

–

Mein Tagesablauf in der Akademie sah so aus:

Um 5 Uhr morgens aufstehen und frühstücken.

Kung-Fu-Training bis zum Mittag.

Mittagessen.

Kung-Fu-Training bis zum Abendessen.

Abendessen um 17 Uhr.

Kung-Fu-Training bis zur Schlafenszeit um 23 Uhr.

Am nächsten Tag alles wieder von vorne.

Zehn Jahre lang bekam ich Nacht für Nacht nur sechs Stunden Schlaf. Ich schlief, wie alle anderen Jungs, auf einer ausgerollten Matte in einer Ecke. Der Teppich auf dem Boden war seit Jahren nicht gereinigt worden und starr vor Schmutz. Wir aßen und schliefen auf ihm, pinkelten auf ihn, hatten Albträume auf ihm. Zusätzlich war er bedeckt mit verschüttetem Essen und den Auswürfen meines Meisters. Der Teppich hatte so viel Schmutz aufgesogen, dass er wohl dreimal so schwer war wie bei seiner Anschaffung.

Mein Vater zog nach Australien, und meine Mutter blieb, um mich bei der Eingewöhnung zu unterstützen. Sie besuchte mich einmal die Woche und brachte mir meine Lieblingssüßigkeiten mit, die ich mit meinen neuen Freunden teilte. Sie brachte auch einen großen Eimer mit heißem Wasser mit. Dann lieh sie sich vom Meister eine Wanne und badete mich. Zu dieser Zeit war das Wasser in Hongkong knapp, so dass wir zu Anfang nur zweimal die Woche duschen konnten (später war es sogar nur noch einmal die Woche). Jedes Mal weinte meine Mutter, während sie mich badete, weil sie dann all die Striemen, Schnitte und Narben auf meinem Körper sah, die ich von Stockschlägen und anderen Prügelstrafen davontrug. Ich sagte zur ihr: »Ist schon gut, ich bin es gewohnt«, aber das brachte sie noch mehr zum Weinen.

Nachdem sie ein paar Mal bei mir gewesen war, fingen die anderen Kinder an, sich über mich lustig zu machen. Sie fanden, ich würde verhätschelt, weil ich von meiner Mutter gebadet wurde. Also bekam ich einen Wutanfall, als ich sie das nächste Mal sah, und schrie sie an: »Hör auf mich zu umarmen, als wäre ich ein kleines Kind, und hör auf, mir Badewasser zu bringen! Ich bin jetzt erwachsen!«

Sie sagte nichts, nickte nur. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, verstehe ich, wie selbstsüchtig und dumm das von mir war. Woche für Woche erhitzte meine Mutter das Wasser im Konsulat, trug es den Hügel hinunter, legte einen halbstündigen Marsch zur Straßenbahnhaltestelle zurück, bezahlte die kostbaren zehn Cent für die Fahrt, lief eine weitere halbe Stunde zum Fährhafen, bezahlte wieder zehn Cent für die Überfahrt nach Kowloon, lief dann von der Haltestelle nach Mirador Mansion und beeilte sich noch dazu den ganzen Weg, während sie einen fast zwanzig Kilo schweren Eimer mit heißem Wasser trug. All das nur, damit ihr Sohn ein lauwarmes Bad bekam.

Ich war schon zwei Jahre an der Akademie, als mein Vater aus Australien nach Hongkong zurückkehrte, um die Sachen meiner Eltern zu packen. Meine Mutter würde ihn nach Canberra begleiten. Meine Eltern kamen zu mir in die Schule, nicht um mich abzuholen und mitzunehmen, sondern um sich zu verabschieden. Keine Süßigkeiten mehr und keine Bäder. Überhaupt kein Besuch mehr. Bevor mein Vater an diesem Tag die Schule verließ, bereitete er dem Meister und meinen Mitschülern einen Festtagsschmaus zu. Mir wurde erlaubt, meine Eltern zum Flughafen zu bringen. Vater gab mir einen Kasettenrekorder. Das Abschiedsgeschenk meiner Mutter war eine Tüte Obst. Als ich ihnen hinterherschaute, wie sie zum Gate gingen, fing ich an zu weinen und hörte nicht mehr auf, bis ihr Flugzeug abhob. Ich war nun wirklich allein. Sie würden tausende Kilometer entfernt auf einem anderen Kontinent leben. Ich war neun.

Nach ihrer Abreise weinte ich eine Woche lang jede Nacht unter meiner Decke, bis ich anfing, die Realität zu akzeptieren und mich emotional von meinen Eltern zu lösen. Es war nicht einfach, Abstand zu gewinnen. Sie schickten mir jede Woche eine neue Kassette, und ich schlich mich heimlich auf die Hintertreppe, um mir ihre Stimmen auf Band anzuhören. Wenn ich sie dann sagen hörte: »Unser lieber Junge, wir vermissen dich so sehr«, fing ich wieder an zu schluchzen. Als ich älter wurde, schickten sie immer auch etwas Geld mit. Da hatte ich schon aufgehört, mir die Kassetten anzuhören. Sie sagten jede Woche dasselbe –, dass sie mich vermissten und hofften, es gehe mir gut –, und das machte mich nur traurig. Immer wenn ich sah, wie andere Kinder Besuch von ihren Eltern bekamen oder ihre Tasche packten, um ein Wochenende zu Hause zu verbringen, fühlte ich mich elend.

Die alltägliche Schinderei an der Akademie, das kontinuierliche Training und die Prügelstrafen machten die Trennung noch schwieriger. Es gab überhaupt keine Pausen, nicht einmal, wenn man krank war. Tatsächlich war Krankheit einfach nicht erlaubt. In den zehn Jahren, die ich dort verbrachte, wurde ich ein einziges Mal krank. Es klingt heute unglaublich, aber ich hatte viel zu viel Angst, um krank zu werden.

Es geschah, als ich neun war, glaube ich. Eines Tages nach dem Mittagessen musste ich mich übergeben und fühlte mich ganz schwach. Unsere weißhaarige Betreuerin, wir nannten sie Nanny Fong, sagte: »Dein Kopf ist ganz heiß! Schnell, leg dich ins Bett, ich bringe dir gleich Medizin.« Hieß das etwa, dass ich das Training ausfallen lassen konnte? Ich müsste mich bestimmt mindestens zwei Tage lang ausruhen. Allein der Gedanke daran erfüllte mich mit Freude, so krank ich mich auch fühlte. Ich legte mich in die Ecke und hörte den anderen dabei zu, wie sie Klimmzüge machten und Sprungtritte übten.

Dann entdeckte der Meister mich auf dem Boden und sagte: »Was ist los?«

Ich sagte: »Ich bin … so … krank …« Vielleicht habe ich dabei etwas übertrieben.

»Er hat Fieber«, bestätigte Nanny Fong.

»Fieber? Na gut. Schön. Hört alle mit dem Training auf. Stopp!«, sagte der Meister.

Die anderen hielten sofort inne. Er drehte sich wieder zu mir. »Du da. Steh auf und mach hundert Beinstöße links.«

Ich starrte ihn an. Im Ernst? Aber ich habe Fieber! Es stand jedoch außer Frage, sich dem Meister zu widersetzen. Ich stand auf und tat, wie mir befohlen. Dann musste ich hundert Stöße mit dem rechten Bein machen, gefolgt von hundert Sprungtritten links und wieder hundert Sprungtritten rechts. Mein ganzer Körper schmerzte. Als ich fertig war, fragte er: »Geht es dir besser?«

Wenn ich nicht Ja sagte, würde er mich zwingen, noch härter zu trainieren. Also rief ich: »Ja, viel besser!«

Von da an traute sich kein einziges Kind in der Schule, krank zu werden.

–

Jeder an der Akademie hatte dasselbe Ziel: so schnell wie möglich auf der Bühne aufzutreten. Shows mit singenden, tanzenden Kindern, die akrobatische Tricks aufführten – im Stil der Peking-Oper – waren damals noch beliebt, also gab es viele Gelegenheiten für uns. Es war unser größter Traum, in einer Inszenierung aufzutreten und damit Erfolge zu feiern. Das war es, wofür wir trainiert hatten.

Eines Tages plante der Meister unsere erste öffentliche Show. Alle waren aus dem Häuschen, besonders als er verkündete, dass er den Besten unter uns ein Solo geben würde. So mancher von uns konnte in dieser Nacht kaum schlafen, weil jeder hoffte, zu den Auserwählten zu zählen.

Am nächsten Morgen standen wir alle sehr früh auf und warteten darauf, dass der Meister seine Auswahl von sieben Solisten verkündete. Das tat er. Er las die Namen einzeln vor: »Yuen Lung, Yuen Tai, Yuen Wah, Yuen Mo, Yuen Kwai, Yuen Biao …«

Ich habe bereits erwähnt, dass alle unsere Künstlernamen mit »Yuen« anfingen. Ich war Yuen Lou, und Sammo Hung war Yuen Lung. Wie meine Fans wissen, haben Sammo und ich viele Filme zusammen gemacht und sind immer noch enge Freunde. Ich bin der Taufpate einer seiner Söhne. Damals haben wir uns nicht immer gut verstanden. Yuen Lung war etwas älter, und häufig tyrannisierte er uns jüngere Schüler. Wir wehrten uns nicht, weil wir dazu erzogen worden waren, höheres Alter vor allem anderen zu respektieren. Sogar heute, nach so vielen Jahren, respektiere ich ihn immer noch als Älteren. Aber egal, wie viel wir untereinander kämpften, sobald uns ein Außenstehender herausforderte, wurden die untrennbaren, brüderlichen Bande zwischen uns stärker. So heißt auch ein Sprichwort: »Streit innerhalb dieser Mauern verschwindet angesichts einer äußeren Bedrohung.«

Der Meister hatte sechs Namen vorgelesen – blieb nur noch einer. Ein Flüstern ging durch die Menge. Wer würde es sein? Er räusperte sich und brachte uns alle zum Schweigen. »Und zu guter Letzt: Yuen Lou!« Ich sprang auf die Füße, machte einen Satz nach vorne und kam vor allen anderen zu stehen.