18,99 €

Mehr erfahren.

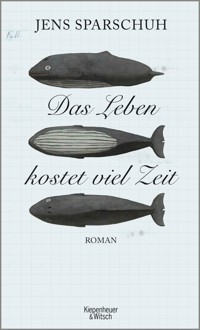

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jens Sparschuh unternimmt in seinem neuen Roman eine faszinierende Abenteuerreise ins Zwischenreich von Realität, Erinnerung und Imagination und begibt sich auf die Spuren einesvergessenen Philosophen: Hans Vaihinger. »Die Wahrheit ist nur der zweckmäßigste Irrtum.« So behauptete es Vaihinger in seinem Hauptwerk »Die Philosophie des Als ob«. Hundert Jahre später fragt sich Dr. Anton Lichtenau, Privatdozent für Philosophie, aus wie vielen zweckmäßigen Irrtümern sein eigenes Leben bestanden hat. Ein unvorhergesehenes Ereignis auf dem Weg zur Vorlesung hat ihn völlig durcheinandergebracht. Während die Studierenden sich in der Abschlussklausur an einer Interpretation von Vaihingers Thesen versuchen, richtet er den Blick zurück. War es Zufall, dass er wegen mangelnder Russischkenntnisse nicht in Leningrad, wie es vorgesehen war, studierte, sondern in Berlin? In diesem anderen, seinem nicht gelebten Leben, hätte er Claudia nicht kennengelernt, die ihn dann auch nicht hätte verlassen können, und ... Je tiefer Lichtenau ins Labyrinth seiner Was-wäre-gewesen-wenn-Erwägungen eindringt, desto mehr verliert er den festen Boden bisheriger Gewissheiten unter den Füßen. Ein ebenso erhellender wie federleichter Roman über eine Grundformel menschlichen Denkens und die Kraft von Fiktionen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Jens Sparschuh

Nicht wirklich

Ein Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Jens Sparschuh

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Jens Sparschuh

Jens Sparschuh, geboren 1955 in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), studierte von 1973–1978 Philosophie und Logik in Leningrad. 1983 promovierte er in Berlin, seitdem arbeitet er freiberuflich. Sein Werk erscheint bei Kiepenheuer & Witsch. Daneben veröffentlichte er eine Vielzahl von Hörspielen und Kinderbüchern. 1989 erhielt er den Hörspielpreis der Kriegsblinden, 2018 den Prix Chronos und 2019 den Günter-Grass-Preis.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Jens Sparschuh unternimmt in seinem neuen Roman eine faszinierende Abenteuerreise ins Zwischenreich von Realität, Erinnerung und Imagination und begibt sich auf die Spuren eines vergessenen Philosophen: Hans Vaihinger.

»Die Wahrheit ist nur der zweckmäßigste Irrtum.« So behauptete es Vaihinger in seinem Hauptwerk »Die Philosophie des Als ob«. Hundert Jahre später fragt sich Dr. Anton Lichtenau, Privatdozent für Philosophie, aus wie vielen zweckmäßigen Irrtümern sein eigenes Leben bestanden hat. Ein unvorhergesehenes Ereignis auf dem Weg zur Vorlesung hat ihn völlig durcheinandergebracht. Während die Studierenden sich in der Abschlussklausur an einer Interpretation von Vaihingers Thesen versuchen, richtet er den Blick zurück. War es Zufall, dass er wegen mangelnder Russischkenntnisse nicht in Leningrad, wie es vorgesehen war, studierte, sondern in Berlin? In diesem anderen, seinem nicht gelebten Leben, hätte er Claudia nicht kennengelernt, die ihn dann auch nicht hätte verlassen können, und … Je tiefer Lichtenau ins Labyrinth seiner Was-wäre-gewesen-wenn-Erwägungen eindringt, desto mehr verliert er den festen Boden bisheriger Gewissheiten unter den Füßen.

Ein ebenso erhellender wie federleichter Roman über eine Grundformel menschlichen Denkens und die Kraft von Fiktionen.

Inhaltsverzeichnis

Ich stand vorn am Pult

Vor einem halben Jahr

Ich starrte aus dem Fenster

Ein höchst seltener …

Claudia arbeitete im Haus des Reisens

Frau Vogel hatte wieder einmal …

Worüber ich mich doch …

»Ach übrigens, Bedoni ist tot.«

Die Alltagskultur stand etwas abseits

Das Frühjahrssemester ging allmählich zu Ende

Draußen vor dem Fenster

Isabell saß in der Küche

Ich stand vorn am Pult, ich stand neben mir, schon die ganze Zeit, zum Glück hatte das außer mir noch niemand bemerkt. Mit dem Taschentuch tupfte ich mir die Stirn ab. Ich hörte eine Stimme. Sie war nah, und sie kam mir vertraut vor – je länger ich zuhörte, desto klarer wurde mir: Es war meine eigene; zumindest für den Moment beruhigte mich das.

Mit Daumen- und Zeigefingerspitze schob ich die verrutschte Brille auf dem Nasenrücken ein Stück nach oben, auf Normalposition. Tief atmete ich durch.

»Meine Damen und Herren«, unauffällig rieb ich mir die schmerzende Stelle an der linken Hüfte, »um es hier mit Vaihinger zu sagen, mit dem wir uns ja bereits in den beiden vorangegangenen Vorlesungen intensiv beschäftigt haben und der übrigens, wie Sie inzwischen sicherlich herausgefunden haben, nicht verwandt oder verschwägert mit dem gleichnamigen Obstsaft ist, den Sie vielleicht von dem einen oder anderen Hotelfrühstück her kennen …«, wie immer an dieser Stelle das eingeplante höfliche Lachen im Vorlesungssaal, das ich mit einer leichten Verbeugung quittierte, dann aber, eine abrupte Bewegung meiner Rechten, wie ein Dirigent kurzerhand abschnitt, »um es also mit dem Philosophen und Neokantianer Hans Vaihinger, 1852 bis 1933, zu sagen, der die Quintessenz seines 1911 erschienenen, der Theorie des Fiktionalismus gewidmeten Hauptwerkes Die Philosophie des Als Ob auf die prägnante Formel – die ich Sie jetzt bitte mitzuschreiben – gebracht hat: Die Wahrheit ist …«, ich ließ eine kurze Besinnungspause, »nur der zweckmäßigste Irrtum.«

Das Auditorium war vollbesetzt. Es war meine Abschlussvorlesung, die ich als Vertretungsprofessor am Fachbereich Philosophie der Hochschule hielt, demnächst würde unwiderruflich das kleine Pappschild Dr. Anton Lichtenau, Privatdozent aus dem Aluminium-Wechselrahmen neben der Tür zum Büro der Gastprofessoren wieder verschwinden und Platz für ein anderes machen.

Trotz des Papierraschelns und der Schreibgeräusche vernahm ich ein leises, knarziges: »Sag ich’s doch: alles fake« – und kurz darauf, von der anderen Seite, ein verdutztes: »Ist das wahr?«

Nein!

Ich stockte. Ungläubig starrte ich auf das Blatt: Dieses Zitat mit der Wahrheit, das kam doch erst viel später, erst viel weiter hinten – als Quintessenz der Untersuchung, als ihr Clou gewissermaßen, nachdem die einschlägigen Beispiele fiktiver Annahmen aus der griechischen Philosophie, aus der Physik und aus der Mathematik (hier: der Kreis, betrachtet als ein Polygon von unendlich vielen, unendlich kleinen Seiten) abgehandelt worden waren. Diskret legte ich das Blatt ab. Dieser Lapsus war unbemerkt geblieben, ich fragte mich, ob mir heute überhaupt jemand richtig zuhörte.

Mein Gott, dann musste es jetzt eben ohne diese Exempel gehen. Beispiele waren sowieso nur simple Veranschaulichungen, wenn der Gedanke selbst nicht klar genug formuliert werden konnte. Und die hatte ich ja, soweit ich mich erinnerte, schon letztes oder vorletztes Mal gebracht – oder nicht? Das ideale oder »reine Gas« etwa, das es zwar so, in dieser Reinform, nirgendwo auf der Welt gab, das also ausschließlich in unserer Vorstellung und in Büchern zur theoretischen Physik existierte, wo es als fiktive Annahme, als Denkmodell, aber absolut unverzichtbar war.

Gut, das sollte reichen, schließlich war das hier kein Erstsemester, sondern drittes oder, nein: viertes sogar … Nervös blätterte ich in meinen Unterlagen.

Hatte ich nicht in der letzten Vorlesung auch über den fiktiven Hilfsbegriff des »reinen Gewissens« gesprochen, das ebenfalls nur in unserer Vorstell…

Da ich im Moment nicht weiterwusste, richtete ich die Frage ans Auditorium: »Fällt vielleicht jemandem von Ihnen ein gutes Beispiel ein, das uns vor unserer Klausur noch einmal verdeutlicht, wie nützlich, wie zweckmäßig eine fiktive Annahme sein kann?«

In der vorletzten Reihe ging zögernd eine Hand nach oben.

»Ja, bitte!«

Eine Studentin, deren Gesicht mir zwar vertraut war, deren Name mir aber im Moment nicht einfiel, legte dar, dass der Begriff der »juristischen Person« solch eine Fiktion sei. Ein eingetragener Verein etwa werde so behandelt, als wäre er eine natürliche Person, was er natürlich in Wirklichkeit keineswegs sei. Grundsätzlich könne er alle Rechte einer natürlichen Person innehaben und …

»Aber heiraten, das kann ein Verein ja dann wohl nicht, oder?« Das war wieder die knarzige Stimme.

»Stimmt«, sagte ich, ohne weiter auf den Zwischenrufer einzugehen. »Sehr gutes Beispiel übrigens. Eine juristische Person hat zwar als zweckmäßiger Hilfsbegriff, um es so zu sagen, Hand und Fuß, aber sie hat eben weder reale Hände noch Füße. Das heißt, wir operieren ganz selbstverständlich mit etwas, das es so gar nicht gibt. Insofern, Sie müssen zugeben, hat die Fiktion dieser juristischen ›Person‹ neben aller Nützlichkeit durchaus auch etwas … Gespenstisches. – Danke.«

Der kleine Aufschub war nun dahin. Mein Blick lag ratlos auf den Papieren vor mir. Wahrscheinlich sah es so aus, als würde ich intensiv nachdenken.

Und ja, natürlich: Ich dachte an den Geisterradfahrer! Seit der Kollision mit ihm vorhin im Park war ich ganz durcheinander, so wie es meine Vorlesungsunterlagen offensichtlich auch waren.

Nachdem er mich gerammt hatte, war ich benommen zur Seite getaumelt, Schmerzen hatte ich zunächst nicht verspürt, dafür war der Schreck viel zu groß gewesen; stattdessen war mir sofort deutlich, überdeutlich, der Geruch feuchten Grases in die Nase gestiegen. Der uralte Instinkt aus dem Tierreich funktionierte also noch, bei Gefahr nahm man unverzüglich Witterung auf, die Nüstern blähten sich aufmerksam: Was war hier los? Von wo nahte der Feind?

Der Feind, in diesem Fall: der Radfahrer, stieg ab, beziehungsweise, sportlich schwang er sich von seinem Rennrad. »Getan haben Sie sich aber nichts.«

Das war keineswegs eine besorgte Frage, nein: eher die kühle Diagnose eines offenbar völlig Unbeteiligten, die er nach kurzem Seitenblick auf mich abgab.

Fassungslos konnte ich nur den Kopf schütteln, worauf er sachverständig nickte, um sich dann seinem Fahrrad zuzuwenden und es gründlich auf etwaige Verletzungen zu untersuchen. Das Vorderrad klemmte er sich dazu zwischen die Knie, was ihn, zumindest kurzzeitig, auf unvorteilhafte Weise x-beinig machte. Heftig ruckelte dieser Mister X am Lenker, um zu überprüfen, ob der festsaß und noch gerade war.

Völlig sinnlos, diese Aktion!

So viel immerhin hatte ich inzwischen zum Hergang der Sache rekapituliert: Beim scharfen Abbremsen musste er die Kontrolle über sein Rad, speziell: über sein Hinterrad, verloren haben, war auf dem Schotterweg des Parks ins Schleudern geraten, ausgerutscht und hatte mir mit seinem harten Rennradsattel diesen Rüffel verpasst.

Wenn schon, dann hätte er also den Sattel kontrollieren müssen, mit dem er meine linke Hüfte … Ach, übrigens, mein lieber Sportsfreund: linke Hüfte!

»Ich kam aber«, sagte ich dann auch streng zu ihm, als ich endlich Worte fand, »von rechts.«

»Von rechts? Mann, du träumst, du kommst aus dem Muspott!«

»Außerdem – Sie sind ohne Licht gefahren.«

»Ich sehe alles.«

»Na, das haben wir ja eben gesehen.«

Zum Glück leuchteten meine Vorlesungspapiere, die auseinandergeweht, weit verstreut im Gras lagen, hell im schattigen Dämmer des Parks.

Beim hastigen Aufklauben mussten sie mir allerdings in eine falsche Ordnung geraten sein. Wie zum Hohn waren einige der Blätter unmittelbar neben einem überquellenden Abfallbehälter gelandet, wo ich sie zwischen Kronkorken, leeren knisternden Chipstüten und schwarz glänzenden Plastikbeuteln voller Hundescheiße mit spitzen Fingern auflas und entnervt zusammenraffte.

Ich spürte – schmerzhafte Erinnerung an diesen Zusammenprall – wieder das Stechen in der Seite, deshalb versuchte ich nun, flach zu atmen. Sonst hielt ich mich immer an meinen Aufzeichnungen fest, jetzt umklammerte ich mit beiden Händen das Pult, das ging auch; es gab mir einen gewissen Halt.

»Herr Dr. Lichtenau?«

Aus weiter Ferne drang eine Stimme zu mir vor und holte mich zurück in den Vorlesungssaal.

»Ja? Ach so, ja, danke. – Wo waren wir …?«

Blick auf die Uhr an der Wand: Gut, bevor es gleich an die Klausur ging, war es Zeit für das große Finale. Meine Papiere brauchte ich dafür sowieso nicht, im Gegenteil: Es war viel wirkungsvoller, wenn ich nun kein Blatt mehr vor den Mund nahm oder es mir schutzsuchend vors Gesicht hielt, sondern frei sprach. Ich sammelte mich.

Zu diesem Zweck kniff ich ein Auge festentschlossen zusammen, das andere, das rechte, riss ich weit auf, so weit, dass es schutzlos offen war: bereit zur Empfängnis einer großen, einer höheren Wahrheit, die sich irgendwo, weit hinten am Horizont (ungefähr in Nähe der elektrischen Wanduhr), zu zeigen schien, meinen Seherblick richtete ich über die Köpfe hinweg in die Ferne.

»Das Spiel der Kinder –«, hörte ich mich mit erhobener Stimme sagen; erwartungsvolle Stille im Raum, ich ließ eine Pause. Das bringst du jetzt nicht, oder?, fragte mich höhnisch eine Stimme, es war meine eigene: die innere. Aber ich ignorierte sie. So oft hatte ich diesen Satz kurz vor Ende meines Vorlesungszyklus gebracht, warum nicht auch diesmal. Ich konnte das zwar schon selbst nicht mehr hören, und jeder normale Mensch hätte sich lieber auf die Zunge gebissen als … aber egal: Gleich würden diese x-mal wiederholten, mit den Jahren konservierten Worte zuverlässig aus meinem Munde kommen, nein: Sie würden hervorperlen, und zwar so sprudelnd taufrisch, als spräche ich sie heute – Resultat einer wunderbaren Eingebung! – zum ersten Mal in meinem Leben aus.

Ich richtete mich auf: In einer Art Marienerscheinung, so zumindest musste es für das staunende Auditorium wirken, hatte sich mir soeben diese unerhörte Erkenntnis offenbart, die ich nun mit getragener Stimme, noch einmal bedächtig neu ansetzend, verkündete. »Das Spiel der Kinder … ist es nicht der reinste und, verzeihen Sie mir bitte diesen, nun ja, etwas antiquierten Begriff, der unschuldigste Ausdruck dessen, was Hans Vaihinger unter seinem als universal angenommenen Denkprinzip des Als-ob verstand?«

Ich wartete, bis sich das alle notiert hatten, dann, gleichsam aus dem Stegreif, erläuterte ich diesen Gedanken an einem Beispiel: »Natürlich ist das, was das kleine Mädchen da stolz auf dem Kopf trägt, nichts weiter als eine alte graue Gardine. Wir wissen es. Aber im Moment des Spiels, in der Vorstellung des Mädchens, ist es ein Schleier und nichts anderes: Und solange das Spiel dauert, ist das Mädchen eine schöne Prinzessin. Das, genau das, ist das Wesen der Fiktion. Sie steht also, wie wir hier sehen, schon ganz am Anfang unseres Lebens. Und sie steht für das schlechterdings Unmögliche, das sich niemals verifizieren lässt. Es ist ja keine Hypothese, womit wir es hier zu tun haben, die sich irgendwann, nach langer Überprüfung, bewahrheiten oder widerlegen ließe. Wie, bitteschön, sollte man dieses zarte Hirngespinst denn auch widerlegen können? Und wahr? Wahr ist es natürlich auch nicht, keinesfalls.«

Im Unterschied zum prophetischen Ton gerade eben (»Spiel der Kinder…«) hatte es jetzt so geklungen, als hätte ich diese Prinzessin ganz nebenbei, gewissermaßen: aus meiner Westentasche, hervorgezaubert, leise und sehr hastig hatte ich gesprochen – aber natürlich, auch der Auftritt des kleinen Mädchens mit dem imaginären Gardinenschleier war von langer Hand vorbereitet gewesen, er gehörte zum fest vorgeschriebenen Repertoire meiner Abschlussvorlesung; ungeduldig hatte die verschleierte Kleine hinter der Kulisse gestanden, durch einen Spalt zwischen den Vorhängen neugierig in den Zuschauerraum geguckt und auf ihren Einsatz gewartet.

Beim raschen Durchblättern meiner Papiere hatte ich nun, endlich-endlich!, auch jenes Zitat gefunden, mit dem ich wieder festen Boden unter die Füße bekam und mit dem ich, bevor ich die vorbereiteten Blätter für die Klausur austeilte, diesen Gedankengang ruhig und gemessenen Schritts zu Ende gehen konnte.

»›Reife des Mannes: das heißt den Ernst wiedergefunden haben, den man als Kind hatte, beim Spiel‹, Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse.« Und mit abklingender Stimme vervollständigte ich das noch durch die Jahreszahl, 1885, und die entsprechende Kapitelnummer, 94.

»Des Mannes …?«, wiederholte ich und blickte fragend ins Auditorium. »Seien Sie, ich bitte Sie, großzügig und sehen Sie dem verehrten Kollegen Nietzsche diese rein männliche Form nach, die er hier gewählt hat. Das war, wie gesagt, 1885 – was die Geschlechterfrage betrifft also noch jenseits von Gut und Böse; ich kann nichts dafür, wirklich. Und Sie wissen ja vielleicht, so gerne ich es auch wäre: Ich bin nicht der Frauenbeauftragte Ihres Instituts …«

»Gleichstellungsbeauftragte«, korrigierte mich streng die Stimme einer unsichtbaren Hinterbänklerin.

»Okay, danke für die Richtigstellung. – Sehen Sie, nicht einmal das wusste ich.« Ich räusperte mich. »Wie auch immer: Ich gehe, erstens, davon aus, dass Sie das auch ohne meine Hilfe in eine geschlechtsneutrale Formulierung übersetzen können, dass also jeder und jede von Ihnen«, mein Blick streifte kurz Miranda, die mit halboffenem Mund direkt vor mir saß und mir versonnen zunickte, »dazu in der Lage ist. Und, zweitens: Da Sie, wie ich annehme, früher alle einmal Kind gewesen sein sollten, können Sie sich vielleicht auch in etwa vorstellen, was Nietzsche gemeint hat.«

Ich blickte in den Saal, offenbar hatte niemand ein Problem damit, diesen Gedanken zu verstehen.

Für einen Moment des Innehaltens sahen die Studenten sich nun spielerisch zurückversetzt in die Sandkästen ihrer Kindheit, diese viereckig eingerahmten und trotzdem unendlichen Wüsten, oder sie rasten im kindlichen Eifer fünfjähriger Lokführer pausenlos im Schienenkreis der Modelleisenbahn …

»Doch nun«, unterbrach ich ihre Kurzreise in die Vergangenheit, »wieder zurück zu Vaihinger. Während wir normalerweise peinlich darum bemüht sind, aus unserem Denken den Widerspruch zu eliminieren, gibt es eben auch Fälle – zum Beispiel die Fiktionen des ›reinen Gases‹, des ›reinen Gewissens‹ oder auch die von Ihnen vorhin erwähnte Fiktion der ›juristischen Person‹ –, in denen wir den Widerspruch zulassen müssen. Zitat Vaihinger, S. 75, Die Philosophie des Als Ob: ›Es ist ein Merkmal aller echten Fiktionen, Widersprüche zu enthalten.‹ Mit anderen Worten: Da wir in vielen Bereichen, in der Mathematik, in der Naturwissenschaft, in den Geisteswissenschaften, nicht ohne Fiktionen als Hilfsbegriffe auskommen, diese Fiktionen aber per se Widersprüche enthalten, müssen wir also lernen, mit dem Widerspruch zu leben, seine Existenz zu akzeptieren, anders geht es nicht. Auf diesen Umstand, der den Kern unserer schlichten, naiven Wissenschaftsgläubigkeit zutiefst erschüttert und der gewissermaßen zu einer Art Kernschmelze in unserem Denken führt, wollte ich Sie hier jedenfalls ausdrücklich hingewiesen haben.«

Nach diesem Fazit ließ ich eine längere Pause, damit sich das bei den Studenten setzen konnte.

Bei den Studierenden natürlich.

Noch immer hatte ich mich nicht an diese Sprachregelung gewöhnt. Es wurde Zeit, dass ich das allmählich lernte. Schon ein flüchtiger Blick ins Auditorium zeigte mir doch: Vom Erscheinungsbild, das sich hier präsentierte, waren die Geschlechtergrenzen in der Tat fließend geworden, eindeutige Zuordnungen zum Teil schwierig. Selbst die Tattoos, früher definitiv eine männliche Domäne, brandmarkten nun als blau, rötlich oder grün wuchernde Fantasiegebilde auch etliche der anwesenden weiblichen Oberarme, Nacken, grazilen Halsansätze.

Mein sorgenvoller Blick fiel auf Julian, links vorn, einen kleingewachsenen, rundlichen Studenten, der niemals gefehlt hatte, Typ: Klassenbuchträger & Tafelabwischer – im Hinblick auf Letzteres war Julian ein wenig aus der Zeit gefallen (aus dem PowerPoint-Zeitalter, um genau zu sein), er gehörte somit einer fast ausgestorbenen Spezies an, so wie ich. Da ich aber einer der wenigen Dozenten war, die aus alter Gewohnheit regelmäßig einen Namen, eine Jahreszahl oder eine Formel mit Kreide an die Tafel schrieben, gab es für ihn hier durchaus ein nützliches Betätigungsfeld.

Von Anfang an hatte sich Julian stark zur existenzialistischen Philosophie hingezogen gefühlt (eine Leidenschaft, die ich beim besten Willen nicht teilen konnte). Über Heideggers Holzwege hatte er sogar freiwillig eine umfangreiche, allerdings fast zu hundert Prozent internetbasierte Hausarbeit geschrieben: Dies war mir aber nur deshalb aufgefallen, weil auch ich selbst, was Heidegger betraf, völlig auf dem Holzweg war, mehrmals hatte ich bei Wikipedia nachschlagen müssen.

Einmal, schon lange her, hatte ich zwar versucht, eine von Heideggers bekannteren Schriften zu lesen. Was mich aber bei meiner äußerst stockenden Lektüre mehr und mehr gestört und am Ende absolut verstört hatte, das war der großspurige Titel dieses Buches gewesen, Was heißt denken?, der in keinerlei Verhältnis zu seinem Inhalt gestanden hatte, sodass ich in der Folge alle weiteren Versuche, in Heideggers undurchsichtiges Gedankendickicht einzudringen, aufgegeben hatte: Heidegger, so jedenfalls schien es mir, war ein Philosoph, der stets, in jedem seiner Texte, peinlich um eine größtmögliche Unverständlichkeit und Dunkelheit bemüht gewesen war.

Wer weiß, woher Julians Obsession für den Existenzialismus rührte – für dessen abgründig metaphysische Sinn- und Seinsfragen, auf die es niemals eine klare, verlässliche Antwort zu geben schien. Rein äußerlich betrachtet machte Julian doch einen ganz aufgeräumten, ganz diesseitigen Eindruck. Ein Zopf, den man von Länge und Dicke her korrekterweise eigentlich schon als Pferdeschwanz bezeichnen müsste, wippte unternehmungslustig auf und ab, wenn Julian, der stets überpünktlich zur Vorlesung erschien, flott seinem Stammplatz zustrebte, der ihm nie von jemandem streitig gemacht wurde, ganz vorn: Parkett, erste Reihe.

Am anderen Ende der Skala beziehungsweise auf der anderen Seite des Vorlesungssaals, von mir aus gesehen also rechts: Annaluise, Annaluise Weber.

Dass sie meist an so exponierter Stelle saß, hing, glaube ich, weniger mit ihrem brennenden Interesse an der Philosophie zusammen: Aus Sparsamkeitsgründen rauchte sie ihre selbstgedrehten Zigaretten immer bis zum allerletzten Krümelchen auf; betrat sie dann, mit bewundernswerter Konsequenz zwei bis drei Minuten verspätet, den Vorlesungssaal – den Kopf trotzig gesenkt, sodass meine strengen Blicke nie bei ihr verfangen konnten –, waren die hinteren Plätze bereits alle besetzt.

Nur ungern hakte ich die Anwesenheit Weber, Annaluise auf der Liste ab.

Frau Weber strahlte eine provozierende Teilnahmslosigkeit aus. Ihr Körper, das war nur die in der Anwesenheitsliste aufgeführte Hülle; sie selbst, ihr schwebender Geist, schien davon völlig losgelöst zu sein, ständig war er in anderen Sphären unterwegs.

Und heute? Heute, nach diesem merkwürdigen Vorspiel mit dem Radrennfahrer, verstand ich das sogar: wie man da sein und zugleich nicht da sein konnte – entgegen der bekannten aristotelischen Formel, wonach es unmöglich sei, dass ein Körper sich zur selben Zeit an verschiedenen Orten befinde.

Die langen Finger ihrer Hände lagen meditativ ineinander verhakt auf dem schmalen Tisch. Sie brauchte sie nicht, sie schrieb grundsätzlich nichts mit. Anfangs hatte mich das nervös gemacht, später ignorierte ich es einfach. Den Schädel trug sie glattrasiert. Meist war sie in ein ockerfarben wallendes Gewand gehüllt; mit der runden Nickelbrille im strengen Gesicht sah sie aus wie ein buddhistischer Mönch, der momentan auf längerer Europatour war.

Zwischen diesen beiden Polen (Julian, feminin; Frau Weber, maskulin) gab es noch alle möglichen Spielarten und Abstufungen sowie zwei signifikante Ausnahmen: Miranda und Janine.

Letztere – die mit gleichförmig mahlendem Unterkiefer stets Kaugummi gekaut hatte, inklusive des gelegentlichen gedankenvollen Aufpustens einer Blase bis etwa auf die Größe eines Tischtennisballs und dem anschließenden Plopp ihres Zerplatzens – hatte ihr Erscheinen jedoch bedauerlicherweise bereits im frühen 12. Jahrhundert, mit dem Übergang zur Scholastik, endgültig eingestellt.

Blieb also: Miranda.

Sie saß direkt vor mir, und sie war tatsächlich ein Sonderfall, der noch ins alte Schema »Studentin«, so wie ich es von früher her kannte, zu passen schien.

Sommersprossig, rothaarig (Natur!), mit einem lässig oder auch nachlässig zusammengesteckten Dutt, erinnerte mich Miranda, deren leicht hervortretende grüne Mandelaugen auf eine weitläufige Verwandtschaft mit dem alten Stamme der Basedows hindeuteten, an einen reifen rotbackigen Apfel. Diese Assoziation war zwar, wie ich fand, völlig unter meinem Niveau, ändern konnte ich es trotzdem nicht.

Miranda war nicht zu übersehen, stets setzte sie sich an denselben Platz: genau unterhalb der Sichtachse, die meinen hilfesuchenden Blick oft genug mit der Wanduhr verband. Deren Zeiger, so kam es mir manchmal vor, stellten sich von Zeit zu Zeit einfach tot, verharrten bewegungslos auf dem Ziffernblatt und zwangen mich auf diese Weise zu rhetorischen Schleifen, sinnlosen Wiederholungen.

Miranda gehörte zu jener nicht ganz kleinen Schar Studierender, die sich etwas leichtsinnig für ein Studium an der Hochschule für Kulturwissenschaften entschieden hatte, ohne zu ahnen, dass es da nicht nur die bequemen Fächer gab wie »Alltagskultur«, worunter, zum Beispiel, die einsemestrige »Esskultur« fiel (mit fakultativem Vegan-Kochkurs am Dienstagabend bei Frau Dr. Schmidt-Hückstedt – rechtzeitige Anmeldung unbedingt erforderlich!), die sehr beliebte, immer gut besuchte »Mode als Kulturphänomen im Wandel der Zeiten« sowie das praxisorientierte »Eventmanagement I und II« (ganz zu schweigen von den zahllosen Vorlesungen und Seminaren, die entweder verheißungsvoll mit dem Zauberwort »Gender-« begannen oder aber ziemlich unverbindlich mit einem »-studies« endeten); nein, es gab da auch noch ganz andere Kaliber, richtig schwere Brocken, die aus dem Weg zu räumen waren, ehe es nach sechs Semestern zum Bachelorabschluss kam.

Zum Beispiel die Philosophie, die ich hier vertrat; zumindest vertretungsweise.

Von den anderen hielt sich Miranda fern. In den Pausen, wenn sich am Innenhofeingang zur Hochschule eine größere Gruppe einfand und in lockerer Runde ihr geheimnisvoll umwölktes Gravitationszentrum, die rostige Urne des Aschenbechers, umstand, lehnte Miranda, ein Bein angewinkelt, immer ein paar Schritte abseits an der Hauswand und starrte vor sich hin.

Einmal hatte sie sich zu mir in die Sprechstunde angemeldet. Im matten halbblinden Spiegel, der innen an der Schranktür befestigt war, hatte ich mich kritisch von allen Seiten gemustert und mir mit einem raschen Handgriff eine lange Haarsträhne so in die Stirn gestrichen, dass es einigermaßen draufgängerisch ausgesehen hatte.

Doch wer nicht kam, war Miranda.

Als auch das unwiderruflich letzte Pfefferminz aufgelutscht war, ich meine Sachen zusammengepackt hatte und schon gehen wollte, entdeckte ich sie. Ganz unscheinbar saß sie auf dem Gang unter Kopfhörern und wartete. Ich bat sie herein. Schüchtern huschte sie an mir vorbei, setzte sich, meinem Wink folgend, auf den Besucherstuhl und schlug sofort ihr Heft auf.

Ganz offensichtlich aber hatte sie den tieferen Sinn einer Sprechstunde nicht richtig verstanden. Anstatt zu sprechen, also zum Beispiel Fragen zum Vorlesungsstoff zu stellen oder sich sonst irgendwie interessiert zu zeigen, saß sie nur so da, schwieg und starrte mich fragend aus ihren sehr speziellen grün schimmernd hervortretenden Augen an. Dann wieder blickte sie sich ehrfürchtig staunend im Gästedozentenbüro um, vielleicht hatte ihr das die Sprache verschlagen.

Meine winzige Klause war Abstellkammer für alles, was mit den Jahren an der Hochschule überflüssig geworden war: ein ausrangiertes Kopiergerät, das seine inflationäre Geschäftstätigkeit längst eingestellt hatte und nun, als Elektroschrott, nur noch darauf wartete, umweltgerecht entsorgt zu werden; zwei defekte, durchgesessene Bürosessel, der eine kopfüber (das Fußteil mit den Rollen ragte tragisch nach oben!) auf dem anderen – wirklich, ein trauriges Paar in der hintersten Ecke, ihre graue Plastikarmlehnen umarmten sich steif und fest und völlig verklemmt; eine abgeschriebene grüne Wandtafel, die an einem bis auf den daraufliegenden Staub leeren Buchregal lehnte, ein Überbleibsel aus dem vergangenen Jahrhundert, an der ich mir aber trotzdem, auch noch in diesem, dem 21. Jahrhundert!, regelmäßig das rechte Knie stieß, wenn ich mir einen schmalen Pfad zum Fenster bahnte, um wenigstens etwas frische Luft in mein Verlies zu lassen; weiterhin: ein Wasserkocher, der in seinem Innern hauptsächlich aus bröseligem Kalkstein bestand, unter dem man die Heizspirale allenfalls noch erahnen konnte, in dem ich mir dennoch ungerührt – Kalk zu Kalk! – Wasser aufsetzte, das dann bedrohlich trübe aufzubrodeln begann, ich brauchte es für meinen obligatorischen Pfefferminztee. Und, schließlich, nicht zu vergessen: mich.

Um die Sache mit Miranda einigermaßen vernünftig und hochschulgerecht zu Ende zu bringen, diktierte ich ihr auf und ab schreitend – so gut das überhaupt ging in diesem winzigen Kabuff – ein paar weiterführende Literaturhinweise, die sie in ihrer extrem linksgeneigten Schulmädchenhandschrift dann auch ganz ordentlich in ihr Heft notierte.

Bei einem der Titel allerdings, als ich ihn laut vorlas, stockte ich kurz, und zwar bei Richard David Prechts Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?. Tja, hatte ich da gedacht, gute Frage, wer weiß das schon so genau von sich … Nachdenklich, von oben herab, betrachtete ich Mirandas schlanke Finger, wie sie weiß über das weiße Papier glitten.

Am Ende der Sprechstunde bedankte sie sich bei mir, sie lächelte dabei scheu; dann, auf einmal ganz rasch, verließ sie mein Büro. Ich stand noch einen Moment verwirrt und unentschlossen vor dem Schreibtisch.

In den Vorlesungen hatte Miranda immer gebannt an meinen Lippen gehangen und Wort für Wort mitgeschrieben. Daran konnte man sich gewöhnen, beziehungsweise: Daran hatte ich mich gewöhnt. Zu Hause, das fiel mir jetzt auf, machte Isabell das leider viel zu selten, genau alles mitzuschreiben, was ich zu ihr sagte; eigentlich, das musste ich mir eingestehen, machte sie das nie.

Auch deshalb bedauerte ich es, dass das heute auf absehbare Zeit meine letzte Veranstaltung war. Schon jetzt wusste ich, dass ich spätestens nächste Woche meine kleine Montagabendgemeinde vermissen würde. Miranda sowieso. Aber auch Julian, mein Sorgenkind. Sogar die eigensinnige, rätselhafte Frau Weber.

Allerdings … vorhin, als ich über den Innenhof gelaufen war, hatte ich Licht in Möllendorfs Zimmer gesehen – und nicht nur dort: auch im Sekretariat; Festbeleuchtung in der ganzen Zimmerflucht der Chefetage! Licht: womöglich auch am Ende des langen Tunnels?

Der Rektor hatte mich gebeten, nach meiner Abschlussvorlesung in einer anstehenden »Personalangelegenheit« zu ihm zu kommen.

Letzte Woche hatte Caspary mir auf dem Gang im Vorbeigehen zugeraunt, »die Sache« sei so gut wie entschieden und müsse nur noch von der Senatskanzlei abgesegnet werden; ich war auf dem Weg zur Vorlesung gewesen, hatte es eilig gehabt, außerdem war ich viel zu stolz gewesen, bei Caspary, der allwissend in sich hineingelächelt hatte, genauer nachzufragen. Seit der Frühjahrskonferenz misstraute ich ihm – und zwar hundertprozentig.

»So gut wie entschieden …«– Ja, aber wie?

Natürlich, Caspary, der musste es wissen, der wusste alles, schließlich ging der beim Rektor ein und aus. Die beiden waren, wie man hörte, sogar im selben Golfklub. Schon immer hatte ich Caspary für einen hochkarätigen Streber gehalten.

Im Grunde war die Sache einfach: Breitenbach, einer der Institutsgründer und, nominell, noch Dekan des Fachbereichs Philosophie, würde nach seiner Rücken-OP im März und seiner Reha in Bad Pyrmont, wo er momentan war (eine bunte Gruß aus …-Ansichtskarte vom Kurpark hatte ich neulich an der schwarzen Pinnwand von Frau Weyer im Sekretariat des Rektors gesehen), direkt in den Ruhestand wechseln.

Sein Fachbereich, früher ein, wenn nicht sogar das Markenzeichen und das weithin sichtbare Aushängeschild der Hochschule, war mit der Zeit immer weiter in sich zusammengeschrumpft (vor ein paar Jahren hatte sich auch noch Dr. Caspary von ihm abgesetzt und war an den aufstrebenden, drittmittelgestützten Bereich Kulturtheorie gewechselt, wo er, inzwischen: Prof. Dr. Caspary, zum Fachbereichsleiter geworden war), sodass die Philosophie bis auf ihren weißhaarigen Dekan, also Professor Breitenbach selbst, am Ende völlig verwaist war: ein stoisches Ein-Mann-Unternehmen.

»Ich bin«, das hatte Breitenbach am Anfang des Semesters wehmütig, aber auch ein bisschen stolz zu mir gesagt, »gewissermaßen der Vorsteher eines Geisterreichs. Sie müssen zugeben, mein lieber Anton, im Hinblick auf unser schönes, erlesenes, ja: auserlesenes Fach ist das ja nicht ganz unpassend.«

Diese Stelle würde also frei werden.