Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Relatos

- Sprache: Spanisch

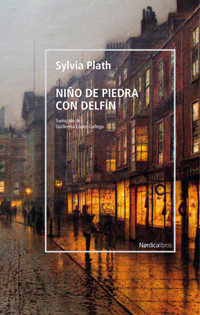

Reconocida por su obra poética, Sylvia Plath fue también una brillante escritora de prosa. Niño de la piedra con delfín forma parte de la colección de cuentos, ensayos y fragmentos de sus diarios, que destacan por su feroz concentración en el arte, la vitalidad de su inteligencia y los anhelos de su imaginación. En estos escritos se aprecia la temprana preocupación de Plath por los problemas derivados de las enfermedades mentales; los complejos procesos de la creatividad y, de manera destacada, una diversidad de temas que tienen la feminidad como eje central.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 55

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SYLVIA PLATH

Niño de piedra con delfín

NIÑO DE PIEDRA CON DELFÍN

(Relato, 1957-1958)

Porque Bamber le dio un golpe a su bicicleta en Market Hill, tirando naranjas, higos y un paquete de pasteles con glaseado rosa, y la invitó para compensarla, Dody Ventura decidió ir a la fiesta. Dejó en equilibrio su bicicleta oxidada debajo de los toldos de lona a rayas del puesto de fruta, y permitió que Bamber saliera en desbandada en pos de las naranjas. Llevaba la roja barba monacal enmarañada y rala. Calzaba unas sandalias de verano abrochadas encima de los calcetines de algodón, aunque el aire de febrero quemaba azul y frío.

—Vendrás, ¿no? —Unos ojos albinos se fijaron en los suyos. Manos pálidas, huesudas, metieron las brillantes naranjas de piel amarga en la cesta de mimbre de la bicicleta—. Desgraciadamente —Bamber devolvió a su sitio el paquete de pasteles—, están un poco machacados.

Dody miró de reojo, evasiva, hacia pasaje de Great St. Mary, cubierto de bicicletas aparcadas, rueda contra rueda. La fachada de piedra del King’s College y los pináculos de la capilla se alzaban complejos, glaciales, contra el delgado cielo azul de acuarela. Sobre tales goznes giró el destino.

—¿Quién va? —replicó Dody.

Notó la mano crispada, vacía en el frío. Caídos en desuso, obsoletos, me congelo.

Bamber extendió las grandes manos formando una telaraña de tizas que abarcaba el universo humano.

—Todo el mundo. Todos los literarios. ¿Los conoces?

—No.

Pero Dody los leía. A Mick. A Leonard. Especialmente a Leonard. No lo conocía, pero lo conocía como la palma de su mano. Con él, cuando venía de Londres, con Larson y los chicos, comía Adele. Sólo había dos chicas de Estados Unidos en Cambridge, y Adele tendría que cortar de raíz con Leonard. Él apenas había germinado: era una flor, en plena floración y en mitad de su carrera. No hay sitio para las dos, le dijo Dody a Adele el día que Adele le devolvió los libros que le había cogido prestados, todos recién subrayados y con notas en los márgenes.

—Pero tú también subrayas —se justificó con dulzura Adele, el rostro candoroso en tazón de pelo rubio brillante.

—Yo con mis cosas hago lo que me da la gana —dijo Dody—, borra tus señales.

Por algún motivo, Adele ganó el juego de la coronación: adorablemente, toda inocencia sorprendida. Dody se retiró con amargura a su santuario verde de Arden, con su facsímil de piedra del niño de Verrocchio. Al polvo, a la adoración: vocación suficiente.

—Iré —dijo Dody de repente.

—¿Con quién?

—Mándame a Hamish.

Bamber suspiró.

—Sin falta.

Dody se marchó pedaleando hacia Benet Street, con la bufanda roja de cuadros y la toga negra agitándose tras ella en el viento. Hamish: seguro, lento. Como viajar en mula, pero sin coces. Dody eligió con cuidado, con cuidado y con una reverencia a la figura de piedra de su jardín. Mientras fuera alguien que no importara, no importaba. Desde que empezó el trimestre de Cuaresma, se había aficionado a limpiar la nieve de la cara del niño alado en el centro del jardín del college cubierto de nieve, que llevaba un delfín. Dejando las largas mesas de chicas con togas negras que charlaban y brindaban con agua sobre pesadas cenas de espaguetis, nabos y grasientos huevos con natillas con moras de postre, Dody apartó la silla de un empujón, deslizándose, bajando la mirada, obsequiosa, con falsa cara de timidez, y pasó la mesa donde los catedráticos de añada victoriana cenaban manzanas, trozos de queso y galletas dietéticas. Salió del salón cubierto de pergaminos, pintado de blanco, con sus retratos con marcos dorados de directores con togas de cuello alto, inclinándose altruistas y radiantes desde las paredes, lejos de las cerradas cortinas de helechos en lánguidos tonos azul y oro. Los pasillos desnudos le devolvieron el eco de sus tacones.

En el jardín vacío del college, pinos de agujas oscuras lanzaban sus penetrantes ataques aromáticos contra su nariz, y el niño de piedra estaba en equilibrio sobre un pie, alas de piedra en equilibrio como abanicos emplumados al viento, sosteniendo su delfín sin agua a través de los temples rudos, clamorosos, de un clima ajeno. Por las noches, después de que nevara, con los dedos desnudos, Dody rascaba la nieve apelmazada de sus ojos de párpados de piedra, y de su regordete pie de querubín de piedra. Si no lo hago yo, ¿ entonces quién?

Regresando a Arden a través de las pistas de tenis que la nieve tapaba, a la residencia de las estudiantes extranjeras con su pequeño, selecto grupo de surafricanas, indias y estadounidenses, suplicó sin decir palabra al resplandor naranja de hoguera de la ciudad que se dejaba ver débilmente por encima de las copas de los árboles desnudos, y a los lejanos alfilerazos de joyas de las estrellas: que ocurra algo. Que ocurra algo. Algo terrible, algo sangriento. Algo que ponga término a este interminable ventisquero de cartas de correo aéreo, de páginas en blanco que se van pasando en libros de biblioteca. Cómo nos echamos a perder, cómo nos desperdiciamos en banalidades. Que me permitan entrar en Fedra y ponerme esa roja capa del destino. Que me permitan dejar mi huella.

Pero los días amanecían y se ponían, ordenadamente, hermosamente, hacia una licenciatura con honores, y la señora Guinea venía, regular como un mecanismo de relojería, cada sábado noche, los brazos cargados de sábanas y fundas de almohada recién lavadas, testimonio de la resuelta y eternamente renovable blancura del mundo. La señora Guinea, la gobernanta escocesa, para quien cerveza y hombres eran palabras malsonantes. Cuando murió el señor Guinea, su recuerdo fue doblado para siempre como un recorte de periódico, etiquetado y guardado, y la señora Guinea floreció sin olor, virgen de nuevo después de tantos años, resurrecta de alguna manera en una doncellez milagrosa.

El viernes por la noche, esperando a Hamish, Dody llevaba un jersey negro y una falda de lana de cuadros negros y blancos, ajustada en la cintura con un ancho cinturón rojo. Soportaré el dolor, declaró al aire, pintándose las uñas de Rojo Manzana. Un trabajo sobre las imágenes de Fedra, a medio hacer, alzaba su séptimo folio en la máquina de escribir. La sabiduría a través del sufrimiento. En su habitación del ático del tercer piso, escuchó, captando el tono de los últimos gritos; escuchó: a brujas en el potro, a Juana de Arco crepitando en la estaca, a señoras anónimas que resplandecían como antorchas en el metal rasgado de descapotables de la Riviera, a Zelda iluminada, ardiendo tras los barrotes de su locura. Toda posible visión llegaba apretando las empulgueras, no con el mortal consuelo de una cama confortable cual bolsa de agua caliente. Sin dar muestras de dolor, en su mente desnudó su carne. Aquí, haced diana.