10,99 €

Mehr erfahren.

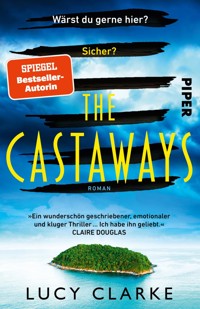

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Als die besten Freundinnen Lana und Kitty ihrem grauen Alltag in England entfliehen wollen, finden sie Zuflucht auf einer traumhaften Jacht, die mit ihrer faszinierenden Crew von den Philippinen aus in See sticht. Doch auf der Blue reisen einige unglaublich dunkel Geheimnisse mit. In einer stürmischen Nacht geht ein Crewmitglied über Bord. War es wirklich ein Unfall? Plötzlich ist das Paradies, das Lana und Kitty gefunden zu haben glaubten, ein Albtraum: gefangen auf der Blue, umgeben von endlosem Meer, und einer von ihnen ist ein Mörder … Mehr Lesestoff der Erfolgsautorin von »One of the Girls«! »Ein toller Roman mit einigen unvorhersehbaren Wendungen.« Franken aktuell »Clarkes Roman ist wie eine riesige Welle, die den Leser mit sich reißt und erst am Ende wieder sachte ans Ufer spült. Spannende und kurzweilige Lektüre.« BÜCHER Magazin »Ein absoluter Pageturner … und ein wunderschön geschriebener, mitreißender Spannungsroman, den man nicht mehr weglegen will. « C L Taylor

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »No Escape« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Aus dem Englischen von Claudia Franz

Wiederveröffentlichung

© Lucy Clarke 2015

Titel der englischen Originalausgabe:

»The Blue«, HarperCollinsPublishers 2015.

2018 erschien das Buch dort erneut, unter dem Titel »No Escape«.

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2023

Die Deutsche Erstausgabe unter dem Titel

»Das Haus, das in den Wellen verschwand« im Piper Verlag.

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München nach dem Entwurf von Claire Ward/HarperCollinsPublishers Ltd

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Zitat

Prolog

1

Jetzt

2

Damals

3

Damals

4

Jetzt

5

Damals

6

Damals

7

Jetzt

8

Damals

9

Jetzt

10

Damals

11

Jetzt

12

Damals

13

Jetzt

14

Damals

15

Damals

16

Jetzt

17

Damals

18

Damals

19

Damals

20

Jetzt

21

Damals

22

Damals

23

Jetzt

24

Damals

25

Damals

26

Jetzt

27

Damals

28

Damals

29

Jetzt

30

Damals

31

Jetzt

32

Damals

33

Jetzt

34

Damals

35

Damals

36

Jetzt

37

Jetzt

38

Jetzt

39

Jetzt

40

Jetzt

Epilog

Anmerkung der Autorin

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für Thomas Oak, der in den Monaten, in denen ich diesen Roman schrieb, in mir heranwuchs. Meine Welt ist um so vieles reicher, seit es dich gibt.

Prolog

Ein Körper treibt auf den Wellen, die blinden Augen in den düsteren Himmel gerichtet. Die Baumwollshorts sind dunkel geworden, die Taschen vom Wasser aufgebläht. Das Hemd bauscht sich und bleibt an der reglosen Brust kleben. Das blutige Rinnsal an der rechten Schläfe ist fortgespült, und die Haut wird allmählich aschgrau.

Im Meer wimmelt es von Fischen, die in gewaltigen Schwärmen das Wasser zerteilen; winzige Partikel nährstoffreichen Planktons wirbeln im Licht. Weiter unten durchstreifen Raubfische mit milchig weißen Augen die lichtlosen Tiefen des Meeresgrunds, der von den Spuren der Strömung gezeichnet ist. Abgebrochene Korallen, hart wie Knochen, sammeln sich dort an.

Oben aber treibt nur ein Körper.

Und eine Jacht.

An Bord huscht die Crew auf nackten Füßen über das sonnengebleichte Deck, und Angst schleicht sich in die Herzen. Innerhalb weniger Minuten schwillt die Lautstärke der Stimmen an; Augen verengen sich zu Schlitzen, als sie, an die Okulare der Ferngläser gepresst, den Horizont absuchen.

Es wird nicht lang dauern, bis das dünne Gewebe der Ordnung erste Risse bekommt, um in der Brise nach und nach zu zerfetzen. Als zwei Hände nach dem Steuerrad greifen und die Jacht mit dem schlaffen Segel in den Wind drehen, treibt die Wahrheit bereits außer Sicht.

1

Jetzt

Der Pinsel rutscht Lana aus den Fingern und dreht sich im Fallen. Als er am Fuß der Staffelei landet, spritzen winzige Flecken blauer Acrylfarbe an Lanas Knöchel.

Sie schaut nicht hin und bemerkt auch nicht, dass sich die Farbspritzer über die kleine Tätowierung, ein Flügel, an ihrem Knöchel verteilt haben. Ihr Blick bleibt auf das Radio auf der Fensterbank gerichtet, und ihre Finger ragen immer noch in die Höhe, als hielten sie den Pinsel an die Leinwand. Der silberne Kasten aus Metall und Drähten zieht ihre gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Sie lauscht der Stimme des Nachrichtensprechers.

»… ist hundert Seemeilen vor der Nordküste Neuseelands gesunken. Die Jacht namens The Blue soll vor acht Tagen mit einer Besatzung von fünf Leuten, darunter zwei Neuseeländern, Fidschi verlassen haben. Der Seenotrettungsdienst in der Bay of Islands hat eine Rettungsaktion eingeleitet. Die Küstenwache beschreibt den Seegang als mäßig bewegt, mit Windstärken bis zu zwanzig Knoten.«

Lana blinzelt und bemüht sich, die Informationen aufzunehmen, die an ihr abzuprallen scheinen, wie Regen auf harter, verbrannter Erde. Ihr Blick bohrt sich in das Radio, als könne es dadurch mehr preisgeben, aber der Nachrichtensprecher ist schon beim nächsten Thema.

Sie hebt ihre Hand an den Kopf und spürt die kühle Seide des Kopftuchs, mit dem sie sich die Haare aus dem Gesicht gebunden hat. Acht Monate ist es nun her, dass Lana die Jacht verlassen hat, braun gebrannt, barfuß, einen großen Rucksack auf dem Rücken. Unter ihren Augen hatten tiefe Schatten gelegen, als sie am Strand entlanggegangen war, ohne sich noch einmal umzuschauen. Sie konnte es nicht.

Als sie sich jetzt umdreht, erblickt sie in dem großen Spiegel, der an der Wand lehnt, ihr Spiegelbild: Ihr Gesicht ist bleich, die großen grünen Augen sind weit aufgerissen und schauen sie fragend an. Ist Kitty nach all der Zeit immer noch an Bord gewesen? Ist sie tatsächlich geblieben, obwohl Lana fort war? Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kitty nach England zurückgekehrt ist. Lana versucht, sich vorzustellen, wie sie mit einem Drehbuch in der Hand in der Londoner U-Bahn sitzt, die glänzenden Haare offen über den Schultern, die Lippen rot angemalt. Das Bild will aber nicht scharf werden, nicht wirklich. Sie weiß, dass Kitty die Jacht nicht freiwillig verlassen hätte. Wie könnte eine von ihnen heimkehren, nach allem, was passiert ist?

Seit acht Monaten haben sie sich nicht mehr gesehen – so lang waren sie seit Beginn ihrer Freundschaft noch nie getrennt gewesen. Sie denkt an Kittys E-Mails, die immer noch ungelesen im Posteingang warten. Erst waren fast täglich lange Mails eingetroffen, dann nur noch alle paar Tage, manchmal auch erst nach einer Woche. Bei der Lektüre hatte Lana sich vorgestellt, wie die Jacht an entlegenen Inselketten entlangsegelte, und sich gefragt, was wohl an Bord geschah und mit wem Kitty die Zeit verbrachte. Da ständig diese Bilder in ihrem Kopf umhergeschwirrt waren, hatte sie die E-Mails irgendwann nicht mehr geöffnet. Und Kitty aus ihren Gedanken verbannt.

Nun bricht sich plötzlich eine Erinnerung Bahn, wunderschön und bunt wie ein Drachen: Kitty und sie, die im Alter von elf Jahren im Schneidersitz auf dem Kinderzimmerboden hocken und Freundschaftsbändchen flechten. »Das ist für dich«, hatte Kitty gesagt und ein schmales Baumwollbändchen aus türkisfarbenen und gelben Fäden hochgehalten – Lanas Lieblingsfarben. Sie hatte es um Lanas Handgelenk gelegt und die Zähne zu Hilfe genommen, um es in der richtigen Position zu verknoten. Hinterher war auf Lanas Handrücken eine Spur Lipgloss mit Erdbeergeschmack zurückgeblieben.

Lana wiederum hatte für Kitty ein Bändchen aus pinkfarbenen und weißen Fäden geflochten. Sie hatten die Handgelenke aneinandergelegt und sich versprochen, für immer und ewig Freundinnen zu bleiben.

Achtzehn Monate lang trug Lana ihr Freundschaftsbändchen, das allmählich zerfranste und spülwassergrau wurde, bis es in der Badewanne schließlich riss. Sie fischte es aus dem Wasser und hängte es zum Trocknen über die Handtuchstange. Dann legte sie es in die Erinnerungsschachtel zu dem Foto ihrer Mutter.

Freundinnen für immer und ewig, hatten sie sich geschworen.

Heiße Schuldgefühle steigen in Lana auf, als sie an das gebrochene Versprechen denkt: Sie hat Kitty aus ihrem Leben verbannt, die Bugleine durchgeschnitten und das Boot aufs Meer hinaustreiben lassen.

Verzweifelt wartet Lana auf die nächsten Nachrichten. Sie muss wissen, was auf dem Wasser geschehen ist – ob sich die Besatzung auf ein Rettungsfloß flüchten konnte, ob jemand verletzt ist –, aber im Radio dudelt ein penetranter Softrock-Song. In wenigen Schritten ist sie am Fensterbrett und schaltet das Radio aus.

Am offenen Fenster bleibt sie stehen. Das Morgenlicht ist fahl und dunstig, eine salzige Brise weht herein. Lana stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut über die Baumwipfel hinweg aufs Meer. Die Aussicht ist einer der Gründe, warum sie diese Wohnung überhaupt gemietet hat, trotz der schadhaften Dielen und der lautstarken Elektroöfen, an die man sich im strengen Neuseeländer Winter schmiegen muss, um ein bisschen Wärme zu verspüren.

Jetzt, da der Sommer naht, ist sie dankbar für die großen Fenster, die das Licht hereinfluten lassen. Sie kann ihre Staffelei davor aufbauen und vor der Arbeit noch ein wenig malen. Es ist fast eine Art von neuem Leben, das sie sich hier aufgebaut hat: Sie hat einen Job, eine Wohnung und ein gebrauchtes Auto. Ihre Tage mögen nicht mehr mit Freunden und Gelächter und Trubel angefüllt sein, aber das ist vielleicht auch besser so.

Manchmal denkt sie an ihren Vater in England, der jeden Abend allein in seinem heruntergewohnten Reihenhaus hockt, Kreuzworträtsel löst und fernsieht. Nachdem sie so lang gegen seinen gleichförmigen Alltag rebelliert hat, ist sie sich der Ironie durchaus bewusst, dass ihr eigenes Leben jetzt in denselben geruhsamen Bahnen verläuft. Alle paar Monate schreibt sie ihm – nur kurze Briefe, um ihn wissen zu lassen, dass es ihr gut geht –, aber sie notiert nie ihre Adresse auf dem Umschlag. Dazu ist sie noch nicht bereit.

Acht Monate ist Lana nun schon in Neuseeland. Als sie in ihrem sonnengebleichten Baumwollkleid aus dem Flugzeug stieg, hatte der Herbst bereits begonnen. Das salzverkrustete Haar war ihr offen auf die Schultern gefallen. Sie hatte lediglich einen großen Rucksack auf dem Rücken und die fünfhundert Dollar, die von ihren Ersparnissen noch übrig waren.

Die erste Nacht hatte sie im Auckland Hostel verbracht. Mit geschlossenen Augen lag sie auf der Matratze des Etagenbetts und wartete darauf, dass der Boden unter ihr zu schlingern und zu rollen begann. Wenn in diesem Moment jemand in den Schlafsaal gekommen wäre, ihr eine Hand auf die Schulter gelegt und gefragt hätte: Alles in Ordnung? Ist etwas passiert?, hätte sie es erzählt. Alles hätte sie erzählt: von dem Leinenrucksack, der über Bord geworfen wurde, und davon, wie eine Leiche im Meer trieb; vom Horizont, der schwankt und sich krümmt, wenn kein Land die Sicht begrenzt; von dem roten Sarong auf dem Kabinenboden, weicher Stoff unter Lanas Füßen; von einem Kuss in einer Kalksteinhöhle; davon, dass man seine beste Freundin anschauen und sie nicht wiedererkennen kann. Aber es kam niemand und fragte. Und als sich die Minuten in Stunden und die Stunden in eine ganze Nacht verwandelten, verdrängte Lana diese Erinnerungen und verschloss sie in ihrem Innern.

Als der Morgen anbrach, wusch sie sich das Salz von der Haut. Sie drehte das Wasser voll auf, ließ es sich lange Zeit über den Körper laufen und freute sich über die anscheinend endlosen Wasserreserven. Dann zog sie ihr Kleid an, nahm den Rucksack auf den Rücken und marschierte los. Ihre Flip-Flops scheuerten an den Zehen, da sie wochenlang barfuß gelaufen war. In einem Straßencafé ließ sie sich nieder und frühstückte. Nachdem sie einen salzigen Bagel mit Speck und Spiegelei verschlungen hatte, fuhr ein Wagen mit einem Surfbrett auf dem Dach vor; auf einem handgeschriebenen Schild an der Heckscheibe stand: Zu verkaufen. $ 500. Lana ging hin und fragte den Autobesitzer, einen jungen Spanier, dessen Visum in zwei Tagen ablief, ob er auch mit dreihundert Dollar zufrieden wäre. Er erklärte, wenn sie ihn noch schnell zum Flughafen bringe, seien sie quitt.

Danach fuhr sie in Richtung Norden, ohne Karte, ohne Plan und ohne jemanden an ihrer Seite. Es war eigenartig, nach so langer Zeit wieder in einem Auto zu sitzen. In den Kurven schlug sie das Lenkrad viel zu stark ein, weil sie an das Steuerrad der Jacht gewöhnt war. Die Geschwindigkeit und das scheinbar widerstandsfreie Fortkommen auf der Straße waren so irritierend, dass sie irgendwann sämtliche Fenster herunterkurbelte, um den Wind im Gesicht zu spüren.

Auf ihrer ersten Fahrt durch Neuseeland kam sie an dunklen Seen, endlosen Weinbergen und atemberaubenden Berglandschaften vorbei. Als sie die Küste erreichte, hielt sie schließlich auf einem Kiesweg, der zur Bucht führte. Das Auto war dem Meer zugewandt, und Lana beobachtete, wie die Wellen heranrollten und sich über den Strand ergossen. Als die Sonne im Meer versunken war, kletterte sie auf die Rückbank, löste ihren Schlafsack aus der Halterung unter dem Rucksack und schlüpfte hinein, den Kopf gegen die Tür gelehnt.

Wenn jemand gefragt hätte: Warum ausgerechnet Neuseeland?, hätte sie antworten können, dass sie immer schon dorthin wollte. Das wäre aber nur die halbe Wahrheit gewesen.

In Wahrheit war Lana immer klar gewesen, dass die Jacht irgendwann dorthin zurückkehren würde – so wie sie wusste, dass er aus Neuseeland kam. Vielleicht hatte sie all die Monate dort ausgeharrt, weil sie, sosehr sie die Sache auch vergessen wollte, noch nicht bereit war, die Blue aus ihrem Leben zu verbannen.

2

Damals

Das Skizzenbuch steckte zwischen Tüten mit Cashewnüssen und Stapeln von Sonnenhüten hinten in einer Verkaufsbude. Lana nahm es behutsam vom Regalbrett herunter und wischte die Staubschicht vom Deckblatt. Die Seiten waren dünner, als sie es sich gewünscht hätte, aber dafür waren sie von einem frischen, makellosen Weiß. Sie nahm es mit zur Verkaufstheke, wo ein philippinischer Junge, der sie mit seinen schiefen Zähnen angrinste, nach dem Preis suchte.

»Künstlerin?«, fragte er.

Sie wollte schon verneinen, als es sie plötzlich überkam. »Ja, Künstlerin«, bestätigte sie lächelnd. Warum eigentlich nicht? Sie war auf Reisen; niemand außer Kitty kannte sie hier. Sie konnte sein, was sie wollte.

Mit dem Skizzenbuch unter dem Arm trat sie aus dem Schatten der Bude heraus. Überall wimmelte es von Menschen. Die Hitze des Tages staute sich in den Straßen, die Wärme und Staub abzustrahlen schienen. Lana hatte ihr volles bernsteinfarbenes Haar zu einem lockeren Knoten zusammengebunden und wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Die Hitze auf den Philippinen war wie eine Wand, starr und undurchdringlich, Tag und Nacht.

Als sie sich einen Weg durch die Menschenmassen bahnte, streifte sie einen Mann, der mitten auf dem Gehweg stand und mit einem Strohfächer die Glut seines Grills anfachte. Ein Geruch nach Verkohltem stieg auf.

An einer Bude hinter dem Mann surrte ein Dieselgenerator, der Lana heiße Abgase an die nackten Beine blies. Sie wich zwei mit Glasflaschen vollgestopften Kisten aus, die auf dem Gehweg aufgestapelt waren, und trat dann über ein paar Risse und Furchen im Asphalt. Von dem Straßenmarkt war sie ein wenig enttäuscht. Sie hatte sich schon vorgestellt, wie sie hier entlangschlendern und fantasievoll bedruckte Kleider oder interessanten, selbst gemachten Schmuck entdecken würde; stattdessen hatten die meisten Buden die immer gleichen langweiligen T-Shirts und Sarongs im Angebot.

Auf der anderen Straßenseite lief ein philippinischer Junge mit einem kleinen Hahn im Arm, gefolgt von einem Hund mit einer Kokosnussschale im Maul. Hinter dem Jungen entdeckte Lana Kitty, die in der Schlange vor einer Bäckerei stand, die schwarzen Haare über eine Schulter geworfen. Von hinten hätte man sie mit ihrer zierlichen Figur und der braun gebrannten Haut fast für eine Einheimische halten können. Sie sprach mit einem älteren Mann, der über etwas lachte, das sie sagte. Kitty hatte die wunderbare Gabe, überall Freunde zu gewinnen, indem sie mit ihrem unerschöpflichen Vorrat an Geschichten und Fragen auch Wildfremde in Gespräche verwickelte.

Lana blieb inmitten der Menge stehen, um die Straße zu überqueren und zu Kitty zu gehen. Von einer warmen Windböe wurde der süßliche, hefige Geruch von Brot herübergetragen, während sie darauf wartete, dass sich in der endlosen Prozession bunt bemalter Tricycles eine Lücke auftun würde. Autos gab es nicht in Norappi, nur diese Dreiräder, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Straßen schlängelten und unentwegt hupten. Mit ihren bunten Metallgehäusen, die am Motorrad des Fahrers befestigt waren, erinnerten sie Lana an die Tuk-Tuks in Bangkok, die sie von Bildern her kannte.

Plötzlich kam es auf der anderen Straßenseite zu einem Tumult. Der Junge mit dem Hahn schrie auf, als sich der Vogel aus seinen Armen befreite und über die Straße flattern wollte. Ein Tricycle, das in diesem Moment vorbeikam, riss scharf das Steuer herum, die Bremsen quietschten. Der Fahrgast – ein junger Ausländer mit riesigen Kopfhörern auf den Ohren – wurde hochgeschleudert und auf die andere Seite der Sitzbank katapultiert, sodass das Fahrzeug wankte und auf den Gehweg geriet.

Es krachte in einen Straßengrill und schleifte ihn mit, direkt auf Lana zu. Der Lärm, mit dem das Metall über den Asphalt schepperte, war ohrenbetäubend. Wie gelähmt von diesem plötzlichen Chaos, konnte sie nicht rechtzeitig ausweichen; der Grill knallte gegen ihren Fuß und riss ihr Bein zur Seite. Sie taumelte, Tasche und Skizzenbuch flogen in hohem Bogen davon. Dann spürte sie den harten Asphalt an den Händen, an ihrem Knie, am Knöchel. Sand und Staub stiegen ihr in die Nase. Der Boden vibrierte vor Hitze.

Das Geschrei schwoll weiter an. Lana hob den Kopf und sah, dass der Junge nach dem Hahn schnappte. Er bekam eine Handvoll Schwanzfedern zu fassen, riss das kreischende Tier an sich und hielt es unsanft fest. Das Tricycle stand jetzt am Straßenrand, während der Fahrer dem Jungen eine Ohrfeige verpasste und ihn heftig gestikulierend ausschimpfte.

Lana blinzelte. Sie sollte aufstehen, aber aus irgendeinem Grund konnte sie sich nicht bewegen. Ihre Sachen hatten sich auf dem Asphalt verteilt, die sauberen Seiten ihres Skizzenbuchs waren voller Dreck.

Während sie noch dalag, sammelte ein junger Mann in einem bunten T-Shirt ihre Habseligkeiten ein. Dann kam er zu ihr, wedelte den Staub von den Seiten des Skizzenbuchs und fragte: »Alles in Ordnung?«

»Ja«, sagte sie und schaffte es endlich, sich aufzurichten. Sie fühlte sich benommen und legte die Fingerspitzen an die Stirn.

»Komm«, sagte der Mann, stützte sie am Ellbogen und half ihr vorsichtig auf.

Als sie stand, hielt er sie weiter fest, damit sie ihr Gleichgewicht wiederfinden konnte. In ihrem Knöchel pochte der Schmerz. Als sie hinabschaute, sah sie, dass sie direkt über dem Knöchel blutete.

»Ich war in dem Tricycle. Der Fahrer wollte dem Hahn ausweichen, aber …« Er hielt inne und blickte sie an. Aus dem Kopfhörer, der an seinem Hals hing, drang leise Musik. »Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?«

»Mir geht es gut …«

»Lana! Um Gottes willen!« Kitty drängelte sich durch die Menge, die Sonnenbrille schräg auf dem Kopf; ihre Tasche schlug gegen ihre Hüfte. Als sie Lana erreichte, schlang sie ihr die Arme um den Hals. »Ich habe den Lärm gehört. Und dann sah ich dich! Bist du verletzt? Ist es sehr schlimm?« Kitty trat einen Schritt zurück, hielt Lana aber an den Oberarmen gepackt, als sie an ihr hinabschaute. »Dein Knöchel blutet ja.«

»Das wird schon wieder«, sagte Lana, die einfach nur von der Straße verschwinden und sich einen Moment hinsetzen wollte. Matt klopfte sie sich den Staub vom Kleid.

»Das gehört dir, vermute ich«, sagte der Fremde und hielt Lana ihre Sachen hin.

Lana bedankte sich.

»Dann mal alles Gute!«

Als Lana sich umdrehte und gehen wollte, flimmerte es vor ihren Augen. Alles schien plötzlich lauter und näher zu sein: das Hupkonzert, die Gesprächsfetzen auf Tagalog, das Knallen der Hämmer auf Metall. Sie fühlte, dass an ihrem Knöchel heißes Blut hinabrann, und verspürte einen Brechreiz. Menschen schoben sich an ihr vorbei, und der Geruch von Waschmittel, Essen und Schweiß, der aus ihren Kleidern aufstieg, nebelte sie ein. Einfach weitergehen. Ganz langsam. Raus aus dieser Straße.

Ihre Beine waren wackelig, und ihr Gleichgewichtssinn funktionierte nicht. Sie streckte die Hand aus, um sich irgendwo festzuhalten, doch da war überall nur Luft.

»O Gott!«, hörte sie Kitty rufen, ihre Stimme schien jedoch weit weg zu sein.

Plötzlich war der junge Mann an Lanas anderer Seite und packte sie am Unterarm. »Keine Sorge«, sagte er, »wir halten dich fest.«

Die beiden lotsten sie die Straße entlang und traten dann in einen Durchgang zwischen zwei Buden, der in eine schattige Gasse führte. Überall liefen Hühner herum, und die gebleichte Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt worden war, wurde in der Hitze ganz steif. Eine ältere Frau, die vor einem leeren Teller saß, beobachtete sie aus milchig braunen Augen.

Der Mann führte sie nach links, über eine baufällige Brücke, die ein Flüsschen überquerte und dann in einer von Felsen abgeschlossenen Sackgasse zu münden schien. »Da hinten ist es.«

Zwischen den Felsen tauchten Touristen auf, plauderten und lachten. Lana humpelte langsam durch einen kühlen Felsengang.

Schließlich gelangten sie ans obere Ende einer Betontreppe, in die Hunderte von weißen Kieseln eingelassen waren. Von dort sah man auf eine Bar hinab, die auf Stelzen im Wasser errichtet worden war, fast ausschließlich aus Bambus und Treibholz, und sich zu den Seiten hin zum blauen Himmel öffnete. Rucksacktouristen in T-Shirts, Boardshorts, Trägerkleidchen und farbenfrohen Oberteilen lungerten auf niedrigen Sesseln oder Kissen herum und spielten Karten, rauchten, redeten. Zwei junge Frauen saßen am Ende des Tresens, tranken Bier und ließen ihre braun gebrannten Beine über dem Wasser baumeln. Vibrierende Rhythmen erfüllten die Luft und mischten sich mit Stimmen und Gelächter.

Ihr Begleiter fand einen Platz am Wasser, wo ein kühles Lüftchen wehte. Lana legte ihr Skizzenbuch auf den Tisch und ließ sich in einen der breiten Holzsessel sinken, die nur wenige Zentimeter über dem Wasser schwebten. Sie streckte das Bein aus, erleichtert, den Knöchel entlasten zu können.

»Ich hole Eis«, sagte Kitty. »Und Drinks. Lana, du hast etwas Medizinisches jetzt dringend nötig.« Dann wandte sie sich an den Mann. »Ein Bier?«

Er hob die Hände. »Trinkt ihr beiden nur, ich halte mich lieber zurück. Demnächst rücken meine Freunde hier an.«

»Nur ein ganz kleines Bier – als Dankeschön«, beharrte Kitty.

Nach einem kurzen Zögern zuckte er mit den Achseln. »Okay, warum nicht?«

Er heiße Denny, sagte er. Als Kitty zum Tresen ging, erzählte er Lana, dass er aus Neuseeland kam. Sein gleichmäßiger goldbrauner Teint betonte seine blassblauen Augen, und seine Haare – eine dichte Masse sandfarbener Locken – schienen in die Höhe zu wachsen. Unwillkürlich dachte sie, dass sie sich vermutlich wie Sprungfedern anfühlten, wenn sie jetzt hineingreifen würde.

Er nahm den Kopfhörer vom Hals und legte ihn neben ihr Skizzenbuch auf den Tisch. »Du malst?«

»Gelegentlich«, antwortete sie.

»Was malst du denn?«

»Ach, eigentlich alles, was mich anspricht.«

»Und was spricht dich an?« Er musterte sie interessiert.

Darüber musste sie einen Moment nachdenken. In dem Monat, den sie nun schon mit Kitty auf den Philippinen war, hatte sie bereits zwei Skizzenbücher gefüllt. Sie dachte an ihre letzten Zeichnungen: einige Jungen, die auf einer bröckeligen Mauer saßen und die Beine baumeln ließen; eine Ziege, die im Schatten angebunden war; ein Toreingang, der mit einem ausgebleichten gelben Laken verhängt war; ein einsamer Schuh, den jemand an den Straßenrand geworfen hatte. »Ich skizziere gerne ganz banale Dinge, die einen bestimmten Moment festhalten«

Er nickte nachdenklich. »Dinge mit einer Geschichte.«

»Ja, das trifft es besser.«

Kitty kam mit drei Bierflaschen zurück, die nass glänzend auf einem Bambustablett standen; aus den Flaschenhälsen ragten Zitronenschnitze hervor. Sie verteilte sie und reichte Lana dann ein paar Servietten und ein Glas mit Eiswürfeln. »Das war das Beste, was sie als Erste-Hilfe-Maßnahme auftreiben konnten.«

Lana wickelte die Eiswürfel in eine Serviette, drückte sie an den Knöchel und zuckte zusammen, weil es so kalt war.

Kitty schob ihre Zitrone mit dem Finger in die Flasche, dann stießen sie an.

Irgendwo hörte man das Getöse von umstürzenden Holzteilen, gefolgt von Gelächter. Als Lana sich umdrehte, sah sie, dass ein gewaltiger Jenga-Turm eingestürzt war. Die Erbauer sammelten die Einzelteile zusammen und beschimpften sich gegenseitig auf Italienisch. Kitty wandte sich wieder ihren Begleitern zu und sagte: »Tolle Bar. Davon hatte ich noch gar nicht gehört.«

»Sie wird von einem wirklich netten Pärchen betrieben«, sagte Denny. »Die beiden hatten definitiv den richtigen Riecher für die Lage.« Er schaute auf das Flüsschen, das von der untergehenden Sonne in ein rosiges Gold getaucht wurde. Als er sich wieder umdrehte, blieb sein Blick an einer Bewegung am Eingang hängen. »Ah«, sagte er, »da sind sie ja.«

Zwei Männer, etwa Ende zwanzig, schlenderten zur Bar, zwischen sich eine jüngere blonde Frau, die barfuß war. Denny winkte sie herbei und stellte sie einander vor.

Aaron, ebenfalls ein Neuseeländer mit einem kantigen Kiefer und breiten Schultern, stützte sich auf eine Stuhllehne. »Ich habe das Teil bekommen«, berichtete er Denny. »Aber ich musste erst zum Laden des Bruders des Cousins des Mechanikers.«

Denny verdrehte die Augen. »Was hast du bezahlt?«

»Sechstausend Pesos.«

»Das ist gut.«

Aaron nickte.

»Joseph ist nicht da?«

Aaron zog eine Augenbraue hoch und deutete damit etwas an, was Lana nicht begriff. »Okay, ich hol mal Bier.«

Heinrich, ein Deutscher mit ebenmäßigen weißen Zähnen und einem praktischen Haarschnitt, zog für das blonde Mädchen – Shell – einen Stuhl zurück und rückte seinen dann daneben.

»Was ist passiert?«, fragte Shell, die Lanas Knöchel mit dem Eiswickel betrachtete.

»Ich bin einem flüchtenden Hahn in die Quere gekommen«, sagte Lana und nahm die Serviette weg, um ihr die Schwellung zu zeigen.

»Diese verfluchten Kamikaze-Hähne«, fügte Kitty hinzu.

Als Shell sich vorbeugte und sanft ihre Fingerspitzen auf Lanas Haut drückte, klimperten die unzähligen silbernen Armreifen an ihrem Handgelenk. Dann strich sie über den Rand der Schwellung. »Scheint verstaucht zu sein. Du solltest es heute Nacht weiter mit Eis kühlen.«

Lana mochte Shell sofort und spürte eine große Herzlichkeit in ihrem Lächeln. Sie fragte sich, ob Shell und Heinrich wohl ein Paar waren. Es war schwierig, zu sagen, ob ihr unbeschwerter Umgang miteinander von Vertrautheit oder von Intimität herrührte.

Aaron kehrte mit den Getränken zurück. Kitty unterhielt die anderen mit einer Geschichte, die sie erlebt hatte: ein Rendezvous einer schlanken Philippinerin mit einem alternden Amerikaner. Lana war froh, dass sie sich einfach nur zurücklehnen und zuhören konnte. Sie versuchte, die Konstellationen und die Dynamik dieser Gruppe von Freunden zu ergründen, die zusammen durch Südostasien reisten.

Da die Mischung aus Bier und Rum allen zu Kopf stieg, sprang die Unterhaltung an diesem lauen Sommerabend mühelos von einem Thema zum nächsten. Lana vergaß den Schmerz in ihrem Knöchel und grinste über die witzigen Anekdoten, die zur Sprache kamen: Denny hatte bis zu seinem neunten Lebensjahr nur in seinem Spiderman-Outfit schlafen können; Heinrich war derart von Ehrgeiz getrieben, dass er seinen Bruder immer zu Pinkelwettbewerben aufgefordert hatte; Shells Eltern besaßen einen Tierfutterhandel in Ontario, und sie war mit den weißen Plastiksäcken, in denen das Futter geliefert wurde, immer Schlitten gefahren; Aaron hatte sich mal im Regenwald auf Réunion verirrt und aus Versehen auf einen Ameisenhaufen geschissen, was ihm nicht gut bekommen war.

Weitere Runden wurden spendiert und getrunken. Kerzen wurden angezündet, und als die Nacht herabsank, erhellten Lichterketten die Bar. Kitty bestellte noch eine Runde Bier und Schnaps, woraufhin der Lärm am Tisch weiter anschwoll.

»Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, auf die Philippinen zu reisen?«, erkundigte sich Shell bei Lana, woraufhin sich die Aufmerksamkeit der Gruppe sofort auf sie richtete.

Lana schaute auf ihre Flasche. Ihr Mund wurde trocken, als sie daran dachte, was sie dazu bewogen hatte, England zu verlassen. Sie musste an den Gesichtsausdruck ihres Vaters denken, der sie dabei überrascht hatte, wie sie, den braunen Umschlag in der Hand, auf dem abgewetzten Teppich seines Schlafzimmers kniete. Seine Gesichtszüge wurden schlaff, als zöge sie das Gewicht seiner Schuldgefühle nach unten.

Später in jener Nacht hatte Lana bei Kitty auf der Schwelle gestanden und gewartet. Der Regen war ihr in den Kragen getropft, und sie hatte die Schultern hochgezogen, um sich vor dem scharfen Wind zu schützen. Ihr Inneres hatte sich hohl und rau angefühlt, als habe man ihr die Eingeweide herausgerissen. Kitty hatte die Tür geöffnet, sie angeschaut und dann sofort hereingezogen. »Um Gottes willen, was ist denn mit dir passiert?«

Kitty wohnte in einer winzigen Einzimmerwohnung in Ealing, über einem Blumenladen. Sie führte Lana in den vollgepfropften Raum, in dem auch das Doppelbett stand, auf dem sich Kissen und Häkeldecken türmten. Kittys Kleidung hing an zwei Kleiderstangen, die an der Wand standen, und die Schuhe lagen in einer Truhe am Fußende des Bettes. Ihr Ankleidetisch war mit Make-up, diversen Bodylotions und Parfümflakons übersät. Das ganze Ambiente hatte etwas von einem Kostümfundus.

Kitty nahm einen weichen Morgenmantel vom Haken an der Tür und legte ihn Lana, die am ganzen Leib zitterte, um die Schultern. Dann rieb sie Lanas rote Hände. »Du bist ja eiskalt. Was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung mit dir?«

»Kann ich bei dir bleiben?«, fragte Lana mit tränenerstickter Stimme.

»Natürlich! Was ist denn los? Tut mir leid, dass es hier so kalt ist. Dieser dämliche Vermieter hat die Heizung immer noch nicht repariert«, sagte Kitty und zeigte auf den Radiator, auf dem zwei Tangas und ein Geschirrtuch zum Trocknen lagen. »Ich mache uns eine Wärmflasche und einen Tee.«

Ein paar Minuten später saßen sie im Bett, die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen und die Wärmflasche zwischen den Füßen. Lana drückte die Tasse mit dem dampfenden Tee an die Brust und spürte, wie ihr Herz pochte. Kopfschmerzen breiteten sich in ihren Schläfen aus, als sie zu erzählen begann. Sie ließ nichts aus: wie sie den Briefumschlag im Zimmer ihres Vaters gefunden hatte, was für Wahrheiten er enthielt und dass ihrem Vater nichts eingefallen war, wie er die Sache hätte abstreiten können.

Kitty hörte zu, die Augen auf Lana gerichtet, die Lippen zusammengepresst. Ihren Tee tranken sie beide nicht.

Als Lana zu Ende erzählt hatte, war ihr Gesicht tränenüberströmt. »Das werde ich ihm nie verzeihen.«

»Nein!«, widersprach Kitty. »Sag das nicht. Er hat einen Fehler gemacht, einen schrecklichen Fehler. Aber du darfst ihn nicht hassen. Das darfst du einfach nicht!« Das brachte sie derart vehement vor, dass ihre Hand zitterte und kalter Tee auf die Bettdecke spritzte.

Lana schob die Erinnerung schnell beiseite. Sie konnte nicht an jenen Tag denken. Nicht hier. Als sie aufsah, bemerkte sie, dass alle sie anschauten und auf eine Antwort warteten.

»Wir haben am Globus gedreht und einfach irgendwo draufgetippt«, eilte Kitty ihr zu Hilfe. »Und das waren dann die Philippinen.«

Lana nickte.

»Ich habe gedreht – und Lana hat mit geschlossenen Augen getippt.«

Heinrich lachte. »Wirklich? Das ist ja köstlich.«

Und es stimmte sogar – zumindest teilweise. Es mochte nicht der Grund sein, warum sie sich auf die Reise gemacht hatten, aber es war der Grund dafür, dass sie ausgerechnet hier gelandet waren. Lana hatte im Schneidersitz auf Kittys Bett gesessen, den Globus vor sich. Dann hatte sie die Augen geschlossen und an ihren Fingerspitzen den sanften Luftzug von der rotierenden Kugel gespürt. Und nach einer Weile hatte sie den Zeigefinger auf die kalte Oberfläche gedrückt.

Als sie die Augen wieder aufgeschlagen hatte, hatte der Zeigefinger mitten auf eine Ansammlung von Inseln am Äquator gelegen. Sie hatte den Finger weggenommen und den Namen vorgelesen: Philippinen.

»Möchtet ihr noch etwas trinken?«, fragte die Kellnerin, ein Tablett auf die Hüfte gestützt.

Die Bar war nun proppenvoll, und die Leute mussten fast schreien, um sich über die dröhnende Musik hinweg unterhalten zu können.

Aaron schaute auf die Uhr an seinem kräftigen Handgelenk, schob dann den Sessel zurück und stand auf. »Ich glaube nicht, danke.«

Als die Kellnerin fort war, wandte sich Aaron an Lana und Kitty. »Wir haben eine Flasche Rum, die unbedingt weg muss. Kommt ihr noch mit zu uns?«

Kitty und Lana hakten sich unter, als sie den anderen folgten, und Lana versuchte, ihren Knöchel so wenig wie möglich zu belasten. Da sie das Haarband herausgezogen hatte, fielen ihre Haare in einer dichten bernsteinfarbenen Welle auf ihre Schultern.

Die Gruppe blieb am Ufer stehen. Lana spürte den Alkohol, den sie getrunken hatte – waren es fünf Biere gewesen oder vielleicht sogar sechs? In der Dunkelheit sah sie, wie Aaron ein Seil von einem Holzpfosten losband. Das andere Ende war mit einem kleinen Metallboot mit Außenbordmotor verbunden, das er nun ins flache Wasser schob.

»Was tust du da?«, fragte Kitty leicht lallend.

»Euer Taxi bereitstellen.«

Shell, Heinrich und Denny kickten ihre Flip-Flops in den Sand und wateten ins Wasser. Sie kletterten in das Dinghy, das hin und her schaukelte und kleine Wellen an den Strand schwappen ließ.

»Wo fahren wir hin?«, fragte Kitty, auf deren Gesicht sich ein Grinsen breitmachte.

»Nach Hause«, erklärte Aaron.

»Euer Zuhause ist ein … Schiff?«

Lana sah Aarons Lächeln im Mondlicht.

»Nun kommt schon«, rief Denny aus dem Dinghy herüber. »Es wird euch gefallen, das verspreche ich euch.«

Lana zuckte mit den Achseln und schlüpfte aus ihren Sandalen. Der Boden war glitschig, und sie versuchte, nicht darüber nachzudenken, was in dem stillen, dunklen Wasser alles lauern mochte.

Auf dem Boot war es eng. Lana saß auf einer feuchten Holzplanke, eingequetscht zwischen Shell und Kitty, Tasche und Skizzenbuch auf dem Schoß.

Aaron riss an der Startleine, und der Motor sprang stotternd an.

Der Geruch von Diesel und Fisch stieg aus der Hafenbucht auf, und immer wieder streifte kühle Luft ihre Haut. Unter der großen Last sank das Dinghy tief ins Wasser. Wenn sie die Hand aus dem Boot halten würde, dachte Lana, könnte sie die Finger über die Wasseroberfläche gleiten lassen.

Die Nacht war vollkommen still. Sie kamen an den bangkas der Fischer vorbei, die wie farbenfrohe Einbäume an ihren Ankern trieben. Die anderen plauderten munter weiter, aber Kitty und Lana waren verstummt. Sie starrten aufs Wasser, wo sich in der Dunkelheit der Schatten einer Jacht abzuzeichnen begann und das Mondlicht die Wölbung eines dunkelblauen Rumpfs beschien.

Lana riss die Augen auf und sog das Bild in sich ein. Es war eine elegante, lange Jacht mit zwei Masten, die aussahen, als würden sie Wache stehen. Im Mondlicht konnte man nun auch den Namen erkennen, der in einer verschnörkelten weißen Schrift auf den Rumpf gemalt war: The Blue.

Während Lana den beiden Wörtern innerlich nachlauschte, wurde ihr Herz von etwas ergriffen – war es Aufregung, Vorfreude oder Angst? –, das sie nicht recht verstand.

Sie ließen sich in der Plicht nieder – dem Teil des Bootes mit Steuerstand und Sitzgelegenheiten hinten im Boot; jemand nannte es »Cockpit«, was Kitty sofort ein Kichern entlockte – und tranken aus großen Gläsern Rum-Cola. Lana hielt einen Joint in den Fingern, ohne dass sie hätte sagen können, wer ihn herumgereicht hatte. Aus einem Lautsprecher irgendwo an Deck ertönte Musik. Die Jacht schaukelte sanft, als singe ihnen das Meer ein Wiegenlied. Lana spürte, wie sich ihr Körper diesem Rhythmus hingab und alle Anspannung von ihr abfiel.

Shell hatte sie unter Deck herumgeführt und ihnen den Wohnbereich gezeigt, den sie den Salon nannte, und die enge Kombüse. Abgesehen von den leeren Bierflaschen, die sich auf einer Seite stapelten, war sie tadellos aufgeräumt. Im vorderen Teil der Jacht gab es drei enge Kabinen mit Schlafkojen, und im Heck befanden sich zwei etwas größere Kabinen mit Doppelbetten, wo Aaron und Denny schliefen.

Lana gefiel die Schlichtheit der Räume, in denen es nach Holz und Lack roch. Sie war noch nie auf einer Segeljacht gewesen und blieb immer wieder stehen, weil sie etwas bemerkte, das sie am liebsten zeichnen würde: die von der Feuchtigkeit gewellten Taschenbücher, die auf einem Regalbrett im Salon standen und von der Encyclopaedia of Cruising gestützt wurden; die beiden kleinen Hängematten an der Decke der Kombüse, die mit Obst gefüllt waren; die Seekarten, die auf einem Tisch ausgebreitet und mit einer wunderschönen großen Muschel beschwert waren.

Kitty leerte ihr Glas und stellte es ab. »Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ihr auf einem Segelschiff lebt«, sagte sie. »Wem von euch gehört es denn?«

»Der Skipper bin ich«, sagte Aaron, der breitbeinig dasaß, seinen Drink lässig in der großen Hand. Das passte. Lana war aufgefallen, wie behutsam er über das Steuerrad gestrichen hatte, als sie an Bord zurückgekehrt waren. Gleichzeitig hatte er den Blick über das Deck schweifen lassen, als wollte er sicherstellen, dass alles in Ordnung war.

»Ihr segelt also einfach in der Weltgeschichte herum und geht vor Anker, wo es euch gerade passt?«, fragte Kitty.

Er nickte. »So ungefähr.«

Soweit Lana es beurteilen konnte, bestand die Crew aus fünf Leuten: Aaron, Denny, Heinrich, Shell und dann noch ein gewisser Joseph, der bei ihrer Ankunft allein im Bug gehockt und geraucht hatte. Denny hatte ihn gefragt, ob er sich zu ihnen gesellen wolle, aber Joseph hatte nur im Vorbeigehen eine Hand gehoben und mit einem klangvollen französischen Akzent erklärt, dass die Koje auf ihn warte.

Die Nacht schritt voran, und es floss mehr Rum und immer noch mehr. Lana lauschte den Gesprächen und Kittys Lachen, das jetzt irgendwie losgelöst klang. Während die Jacht träge an ihrem Anker vor sich hin dümpelte, betrachtete Lana die Lichter der Stadt, die jenseits des tintenschwarzen Wassers glitzerten. Sie hätte sich nie träumen lassen, dass dies nur der Anfang war.

3

Damals

Als Lana aufwachte, hatte sie das Gefühl zu schwanken. Ein tiefes Dröhnen drang in ihren Schädel. Sie hob die Hand und rieb sich mit dem Ballen die Stirn. Obwohl sie die Augen geschlossen hatte, spürte sie das Sonnenlicht und war sich vage bewusst, dass ein Motor lief und irgendwo Wasser plätscherte.

Träge öffnete sie die Augen – aber was sie dann sah, waren nicht Wände und eine Decke, sondern der Himmel. Schnell kniff sie die Augen wieder zusammen und blinzelte ins sengende Tageslicht. Eine Brise wehte ihr ins Gesicht. Sie versuchte, sich aufzustützen, aber alles schien sich zu bewegen, zu schaukeln, zu schwanken. Noch einmal versuchte sie es, aber es war, als würde der Boden unter ihr nachgeben. Plötzlich dämmerte es ihr: Kitty und sie lagen in einer Hängematte. Als sie den Kopf drehte – woraufhin ihr sofort ein stechender Schmerz in den Schädel schoss –, erblickte sie das Meer, den Himmel und das Deck einer Jacht.

»Kit«, krächzte sie.

Kitty erwachte aus dem Schlaf, als habe man sie ans Stromnetz angeschlossen. Sie schoss hoch und blieb aufgerichtet sitzen, die Haare zerzaust, die Augen weit aufgerissen. »Ja? Was ist?«

Lana kniff die Augen erneut ein wenig zusammen und hielt nach der Hafenbucht Ausschau, den bangkas der Fischer, der Stadt – aber das Land war nichts als verschwommene, dunstige Schatten hinter ihnen. »Wir sind losgefahren.«

»Heilige Scheiße! Was ist denn passiert gestern Abend?«, rief Kitty, musste aber lachen.

»Tanduay-Rum ist passiert«, sagte Shell, die barfuß über das Deck geschwebt kam, zwei Becher Kaffee in der Hand.

Lana streckte die Hand aus. »O Gott, du bist die Rettung.«

»Habt ihr uns gekidnappt?«, fragte Kitty, als sie einen Becher entgegennahm.

Shell lächelte. »Aaron wollte bei Flut zu einem bestimmten Küstenabschnitt segeln, daher hat er früh den Anker gelichtet. Heute Mittag werdet ihr wieder im Hafen sein.«

Kitty fuhr sich mit den Fingern unter den Augen entlang und setzte ihre Sonnenbrille auf, die die Nacht in der Hängematte auf wundersame Weise überstanden hatte.

»Ist es euch gut ergangen hier oben?«, fragte Shell. »Ich schlafe manchmal in der Hängematte, wenn es unter Deck zu heiß ist, aber es kann feucht werden.«

»Ich glaube nicht, dass uns überhaupt aufgefallen ist, wo wir geschlafen haben«, sagte Lana und schaute aufs Meer. Schließlich schwang sie die Beine aus der Hängematte, verzog aber das Gesicht, als sie aufstehen wollte, weil ein scharfer Schmerz in ihren Knöchel fuhr.

»Was macht dein Knöchel?«, fragte Kitty.

Lana versuchte, ihn zu belasten. »Könnte schlimmer sein.«

»Guten Morgen.«

Lana und Kitty drehten sich um und sahen, dass der Franzose auf sie zukam, Joseph. Er hatte ein schmales, knochiges Gesicht und trug ein zerknittertes Hemd über seinen Shorts. Seine widerspenstigen Haare hatten schon lang keinen Friseur mehr gesehen.

»Tut mir leid, dass ich euch gestern Abend nicht gebührend begrüßt habe«, sagte Joseph, als er zu ihnen trat. »Habt ihr euch amüsiert?«

»Ich glaube schon – soweit ich mich erinnern kann zumindest«, antwortete Kitty.

»Uns will immer noch nicht in den Kopf, dass ihr hier lebt, auf dieser Jacht«, fügte Lana hinzu.

»Mir auch nicht.« Joseph lächelte. »Es ist ein großes Glück für uns alle, dass wir sie gefunden haben.«

Sie nickte. »Wie lang seid ihr denn schon an Bord?«

»Ich erst seit fünf Wochen. Aber fantastische fünf Wochen. Die anderen sind schon viel länger …«

Joseph wurde von Aarons Rufen unterbrochen. »Shell! Joseph!«

Alle drehten sich um. Aaron stand am Steuer, eine ausgebleichte Basecap auf dem Kopf und eine Sonnenbrille auf der Nase. Seine Haltung hatte etwas Ehrfurchtgebietendes, der breitbeinige Stand, die Hand am Steuerrad, das vorgereckte Kinn. »Lasst uns die Segel setzen.«

Joseph wandte sich an Lana und Kitty. »Zeit, an die Arbeit zu gehen.«

Geräusche erfüllten die Luft: das wilde Flattern des Segels, als es hochgezogen wurde; das Knarren und Schlagen des Segeltuchs; das Rauschen des Winds, als er schließlich ins Segel fuhr und es zu seiner stolzen Größe aufblähte. Die Jacht krängte, und Lana hielt sich am Relingsdraht fest, der sich um die gesamte Jacht herumzog.

Im nächsten Moment wurde der Motor abgestellt und das Brummen verhallte, sodass nur noch das Rauschen von Wind und Wellen zu hören war. Lana legte den Kopf in den Nacken und war wie hypnotisiert von der geschmeidigen Wölbung des Segels, das sich in den wolkenlosen blauen Himmel reckte.

Lana war noch nie auf einem Schiff gewesen, ganz zu schweigen von einer solchen Jacht, und schon allein das erhabene Gefühl, von der Kraft des Windes über das Meer getrieben zu werden, erfüllte sie mit Ehrfurcht. Das hatte etwas Elementares, etwas unglaublich Kraftvolles. Der Wind spielte mit dem Saum ihres Kleids, zerzauste ihr Haar – und sie atmete tief ein, um die warme, salzige Luft in ihre Lunge zu saugen.

Dann betrachtete sie die Jacht und das verwitterte Teakholzdeck, auf dem ordentlich aufgerollt die Seile lagen. An der Reling waren mit Spanngurten ein Paddleboard und zwei Surfbretter befestigt. Das ist ein anderes Leben – eine andere Welt, dachte sie.

Denny kam unter Deck hervor, eine verblichene graue Trucker-Kappe auf dem Kopf, unter der seine dichten Locken hervorschauten. Er begegnete Lanas Blick und lächelte. »Ihr leistet uns also Gesellschaft?«

»Sieht so aus.«

Kitty und Lana schauten zu, wie sich die Crew auf der Jacht bewegte – ein schwereloser Tanz, in dem jeder seine Choreografie perfekt beherrschte. Barfuß und braun gebrannt, sahen sie aus wie exotische Weltreisende, die von fernen Ufern herübergeweht worden waren.

Eine Stunde waren sie gesegelt, als Denny nach vorn zeigte und zu Lana und Kitty sagte: »Ihr solltet in den Bug gehen. Wir sind gleich da.«

Vorsichtig bahnten sie sich einen Weg in den Bug, von der Brise sanft hin und her geschubst. Dort angekommen, legte Kitty Lana einen Arm um die Taille und lehnte ihren Kopf an ihre Schulter. Dann beobachteten sie, wie sich die Küste näherte, bis sie schließlich Kurs auf einen hoch aufragenden Felsen nahmen, aus dem in abenteuerlichen Winkeln Bäume und Büsche herauswuchsen.

»Ist das nicht total verrückt?«, sagte Kitty. »Kannst du glauben, dass wir uns auf einer verdammten Jacht befinden?«

»Tja.« Lana grinste. »Das ist noch besser, als in einem Bus aufzuwachen.« Als sie im vergangenen Sommer zu einem Konzert nach London gefahren waren, hatte ihnen Kitty hinterher mit ihrem Charme den Zugang zum Tourbus erschlichen. Acht Stunden später waren sie an einer Raststätte in Wolverhampton aufgewacht, mit einem schrecklichen Kater und nur noch dreiundzwanzig Pfund in der Tasche, um nach Hause zu kommen.

Das Meer glitzerte in der Sonne. Lana beugte sich vor und schaute ins Wasser, das jetzt flacher wurde und sich aquamarin färbte. Korallen leuchteten auf und verschwanden wieder, als sie vorbeiglitten. »Gott, bin ich froh, dass wir nicht in England sind.«

Kitty warf ihr einen Seitenblick zu. »Geht es dir denn gut mit allem?«

Mit allem. Lana wusste, dass sich Kitty auf ihren Vater bezog. »Im Moment schon.«

Der Bug kam dem Felsen so nahe, dass Kitty unvermittelt die Hände ausstreckte, als könnte sie ihn berühren. Die Jacht hielt sich dicht am Kliff und fuhr dann um eine zerklüftete Felsnase herum.

Im nächsten Moment lag eine smaragdgrüne Lagune vor ihnen, die von dramatisch aus dem Wasser emporsteigenden Felsnadeln eingerahmt wurde. Ein unberührter weißer Strand schlängelte sich zwischen den Felsen hindurch und ging in einen scheinbar undurchdringlichen Wald über.

Kitty schaute Lana an und grinste. »Offenbar sind wir im Paradies gelandet.«

Sie warfen in der Lagune Anker und quetschten sich alle in das Dinghy, um an Land zu gehen.

Als sie den Strand betraten, bohrte Lana ihre Finger in den Sand, der aus Tausenden von winzigen Muscheln und Bruchstücken weißer Korallen bestand.

Shell breitete im Schatten einer Palme eine Decke aus, und Lana und Kitty gesellten sich zu ihr. Sie trugen immer noch die Kleidung vom Vortrag und waren froh, dass sie einen Bikini darunter anhatten. Kitty zog ihre Shorts aus und legte sich auf den Rücken in die Sonne, den Kopf auf die Arme gebettet, den Bauch straff gespannt. Lana blieb sitzen, stützte die Ellbogen auf die Knie und hörte zu, wie Shell, die aus schmalen Lederriemen ein Armband flocht, die Geschichte der Blue erzählte.

»Zum ersten Mal hatte ich von Touristen in Vietnam davon gehört. Es kursierte das Gerücht, dass es eine schwimmende Kommune von Seglern, Weltenbummlern und Abenteurern gebe, und die Leute behaupteten, sie hätten die Jacht schon einmal gesehen. Die Crew steuerte angeblich verlassene Buchten an, schlief unter den Sternen, surfte an menschenleeren Stränden und fischte sich ihre Mahlzeiten aus dem Meer. Für mich klang das wie der Himmel auf Erden«, sagte sie und lachte übers ganze Gesicht.

»Also verließ ich Vietnam und fuhr in Richtung Thailand, um die Blue zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich davon überzeugt war, dass es sie gab – aber dann habe ich sie auf wundersame Weise tatsächlich gefunden. Sie lag in einer stillen Bucht westlich von Ko Samui vor Anker. Als ich sie sah, wusste ich sofort, dass ich irgendeinen Weg finden musste, um an Bord zu gelangen.«

Shell legte das Lederarmband, an dem sie arbeitete, in den Sand. »Ich schwamm zur Jacht hinaus und stellte mich dem Mann vor, der im Cockpit saß und ein Segel flickte. Zufällig war es Aaron. Was er mit dem Segel anstellte, war ziemlicher Murks, daher zeigte ich ihm einen robusteren Stich. Mein Vater ist Seemann«, erläuterte sie, »ich habe in meinem Leben also schon einige Segel geflickt. Ich blieb den Nachmittag über dort und half ihm, und als das Segel fertig war, fragte ich Aaron, ob er mich auf der Blue mitnehmen würde.

Damals gab es keine freien Kojen, aber ich erklärte, dass ich mich auch mit der Hängematte begnügen würde. Die ersten drei Wochen schlief ich unter dem Sternenhimmel und wachte morgens taubedeckt und von Mücken zerstochen auf – aber ich hätte keinen Moment missen wollen. Dann ging ein Däne von Bord, und ich übernahm seine Koje. Vierzehn Monate ist das jetzt her.

Denny ist schon am längsten dabei: Er ist in Australien zu Aaron gestoßen. Nach ihm kamen zwei entzückende Schweizerinnen, die vor drei Monaten wieder von Bord gegangen sind. Das hat mir das Herz gebrochen«, bekannte Shell. »In eine von ihnen, Lea, hatte ich mich wirklich verliebt. Vollkommen einseitig natürlich – sie hat einen Freund in der Schweiz –, aber sie war trotzdem wunderbar. Die Crew hat immer mal wieder gewechselt; manche Leute bleiben Wochen, andere Monate. Heinrich ist seit fast sechs Monaten dabei. Er ist ein netter Kerl und ein absoluter Gewinn für das Schiff. Er kann alles reparieren: Maschinenteile, Schranktüren, Bilgenpumpen, egal. Joseph ist unser neuester Zuwachs. Er bleibt meist für sich, aber soweit ich es beurteilen kann, liebt er das Leben an Bord.« Shell hob die Hände und sagte: »Das wären dann alle.«

Lana schaute zu Kitty hinüber, und Kitty fing ihren Blick auf. Die Aufregung übertrug sich, als ihnen beiden klar wurde, dass sie Teil dieser Welt werden wollten.

Lana schlief im Schatten ein. Sie wachte davon auf, dass Kitty sie in die Rippen stieß und fragte: »Wo sind denn die anderen?«

Lana setzte sich auf, rieb sich die Augen und blinzelte in die grelle Sonne. Shell war nicht mehr da, und als Lana den Blick über die verlassene Bucht schweifen ließ – das harte Weiß des Korallensands und das klare Blau des Wassers, das an den Strand schwappte –, sah sie auch sonst niemanden von der Crew. Das Ufer war wie ausgestorben. Kitty und sie befanden sich an einem verlassenen Küstenstrich, der nur mit dem Schiff erreichbar war.

Gerade als Panik in ihr aufsteigen wollte, zeigte Kitty plötzlich nach links. »Da, das Dinghy ist noch da.«

»Meine Güte«, sagte Lana und legte die Hand auf die Brust. »Deinetwegen hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, sie hätten uns hier zurückgelassen.«

Hinter dem Dinghy hockte die Crew im Kreis und unterhielt sich. Lana sah, dass sie abwechselnd sprachen, die Mienen sehr ernst. Denny hatte die Arme vor seiner schmalen Brust verschränkt und nickte. Als Joseph redete, schaute Aaron in ihre Richtung. Lana war sich nicht sicher, ob er sie überhaupt wahrnahm, daher hob sie die Hand und winkte zaghaft. Er reagierte nicht, sondern wandte sich wieder den anderen zu.

Shell hatte die Crew als einen Haufen Weltenbummler und Abenteurer beschrieben, aber als Lana sie so betrachtete, fragte sie sich, ob es wirklich die Abenteuerlust war, die sie zusammengeführt hatte. Vielleicht hatten sie ja alle einen Grund, ihr altes Leben hinter sich zu lassen.

»Es war doch die richtige Entscheidung, oder?«, fragte Lana unvermittelt und schaute Kitty an. »Alle Zelte abzubrechen.«

An dem Abend, als Lana im Schockzustand in Kittys Wohnung aufgekreuzt war, hatte sie die Entscheidung getroffen, England zu verlassen. Kitty hatte Lana bei den Schultern gepackt, ihr ins Gesicht geschaut und erklärt: »Dann komme ich mit.«

Am nächsten Morgen redeten sie weiter. Kitty schaufelte eine Backmischung für Pancakes in die Pfanne. »Ich denke schon eine Weile darüber nach, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Das zieht mich zu sehr runter«, sagte sie und hielt die Pfanne schräg, damit sich der Teig gleichmäßig verteilte. »Ständig vorzusprechen. Ständig abgelehnt und niedergemacht zu werden. Letzte Woche war ich bei einem Vorsprechen für eine Staubsaugerreklame – eine beschissene Reklame –, und der Typ sagte nur: ›Kommen Sie wieder, wenn Sie nicht verkatert sind.‹« Kitty schnaubte. »Dabei hatte ich mir nicht einen einzigen verdammten Drink gegönnt! Kannst du dir das vorstellen?«

»Dass du dir keinen einzigen Drink gegönnt hast?«

Kitty boxte Lana gegen den Arm. »Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie lang ich das noch aushalte.«

»Aber du bist eine wunderbare Schauspielerin.«

»Bin ich das?«, fragte Kitty und löste mit einem hölzernen Pfannenheber den Rand des Pancakes vom Pfannenboden. »In der Schule habe ich das vermutlich selbst so gesehen, aber hier in London scheint jeder aufmerksamkeitsgeile Zwanzigjährige zu denken, dass er das auch schaffen kann. Glaub mir, es laufen viele von uns herum. Die Branche ist knallhart, Lana. Und diese ständigen Ablehnungen zermürben mich. Allerdings weiß ich nicht, was ich sonst tun soll. Ich kann ja nichts.« Kitty warf den Pancake hoch, der mit der anderen Seite wieder in der Pfanne landete.