15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

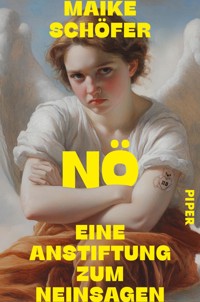

Von der großen Kraft eines kleinen Wortes Wir alle kommen mit einem Nein auf die Welt. Schreien, weil etwas nicht stimmt. Als trotzige Mädchen sind wir erst süß, dann wird uns der Protest abtrainiert. Wir sollen gefallen, keine Probleme machen. Maike Schöfer gibt uns mit diesem Buch das Nein zurück. Ein Nein kann Akt der Selbstbehauptung sein, Ablehnung bedeuten, aber auch etwas viel Größeres: Widerstand. Ob als befreiendes Nö zu Dingen, die wir nicht tun wollen, oder als wütendes Nein zu festgefahrenen Strukturen und Diskriminierung. Eine inspirierende, persönliche Untersuchung des wohl feministischsten Wortes, das wir wählen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Covergestaltung und -abbildungen: FAVORITBUERO, München

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Motto

Am Anfang war das Nein

Eine unvollständige Liste meiner Neins der letzten Woche

Kleine Geschichte der Neinsagenden

Spice Girls

Jesus

Rosa Parks

Eva

Sinéad O’Connor

Nein. Wort

Woher kommst du, Nein?

Macht in vier Buchstaben

Geschlechtergerechte Sprache – ein NEIN gegen Männersprache

Gott* mit Gendersternchen

Wer darf sprechen und, wenn ja, wie viel?

Mansplaining

People Pleasing

Imposter-Syndrom

Nein heißt Nein

#MeToo

Vom Ja-Wort zum Nein-Sword

Ein Nein ist ein Nein ist ein Nein ist ein Nein

Nein. Lachen

Lächel doch mal

Frauen, die lachen, sind gefährlich

Hüüüsterisches Gelääächter

Nein. Körper

Mein Körper und ich

Von »Hi Barbie« zu »Bye Barbie«

Körperfeindlichkeit made by Christ*innentum

Mit dem Körper Nein sagen

No hair – don’t care

Afrohaare

Frauen! Leben! Freiheit!

Nackte Frauenkörper

Unbequem bequem

Sein und Nein

Nein und Amen

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Motto

Mit diesem Buch finanziere ich meine Scheidung.

Vom Ja zum Nein.

Am Anfang war das Nein

Am Anfang war das NEIN. Und der Schrei. Babys kommen auf die Welt und schreien. Laut. Aus vollem Halse. Vor Hunger oder vor Überwältigung, so plötzlich auf der Welt zu sein. Ihr Schreien ist das elterliche Alarmsignal: Hier stimmt was nicht. Als kleine Kinder sind sie noch süß, wenn sie mit rotem Kopf und verschränkten Armen ihren Eltern und der ganzen Welt ein Nein in die Erde entgegenstampfen. Doch dann wird das laute Neinsagen gesellschaftlich abtrainiert. Besonders den Mädchen und Frauen. Sie sollen lieb sein, höflich, freundlich und schön. Keine Probleme machen. Wütende Frauen sind nicht erwünscht. Der Schrei der Geburt verklingt und verwandelt sich in ein »Kein Problem, gerne« mit aufgesetztem, falschem Lächeln. Das Nein von Frauen wird nicht zum gesellschaftlichen Alarmsignal für: Hier stimmt was nicht. Es wird überhört. Und das, obwohl eine ganze Menge nicht stimmt. Meine Mutter erzählt immer wieder, dass ich als kleines Kind unfassbar stur, wütend und bockig war. Irgendwann hörte es auf. Als Teenager brüllte nicht mehr meine Stimme, dafür aber meine Kleidung meinen Eltern, den Lehrer*innen, Nachbar*innen und Gleichaltrigen ein Nein entgegen. Zerrissene Shirts, selbst genähte Röcke und löchrige Strumpfhosen begleitet von beschrifteten Rucksäcken und bunt gefärbten Haaren. »Wer sich nicht bewegt, spürt auch nicht seine Fesseln.« Dieses Rosa Luxemburg zugeschriebene Zitat (wahrscheinlich stammt es gar nicht von ihr) zierte meine Tasche. Und meine Haltung. Hauptsache, unbequem. Ich wollte stören. Diesen kleinbürgerlichen Vorort mit seiner bedrückenden Einheitsstille stören. Weil ich gestört wurde. Ich wurde gestört in meinem Sein und Werden, körperlich und seelisch, als Frau, als Gläubige, als queere Person, als Mensch. Ich wollte, nein, ich konnte nicht in die einengenden Formen passen, die meine Umwelt mir als Frau aufdrückte. Aber auch dieses Nein ging verloren. Mein Nein. Das unbequeme und laute, das wütende und befreiende Nein. Dieses »Ich mach da nicht mit!«. Es ging verloren. Denn ich wollte gefallen. Ich wollte gemocht werden. Habe mich geschämt, für die Neins, die ich hätte sagen wollen. Hatte das Gefühl, mein Nein gelte nicht. Mein Nein sei zu ungebildet. Und Nein sagen, das war anstrengend und auf Dauer unglaublich kräftezehrend. Ich entschied: bye-bye, Troublemaker, Zicke, Hysterikerin und Spaßverderberin. Keinesfalls sah ich mich selbst so – aber mein Umfeld. So sperrte ich diesen wütenden Feuerball in mir in eine feuerfeste Höhle. Stein davor. Licht aus. Und lächelte happy clappy drüber hinweg. Ganz leise aber klopfte es irgendwann wieder an. Immer lauter, bis ich es nicht mehr ignorieren konnte.

Und jetzt sitze ich plötzlich hier und posaune als evangelische Pfarrerin ungehalten mein Nein in die Welt. Digital und analog. Auf Instagram und auf der Kanzel im Sonntagsgott*esdienst. Mit Regenbogenflagge und Bibel. Gegen all die Kackscheiße, die tagtäglich vor meiner Tür und in der Welt passiert. Mit diesem Buch will ich uns, und auch mir, das Nein zurückholen. Es hervorholen und festhalten. Aus dem verpönten Dunkel ins Licht rücken. Spotlight on! Dafür will ich es suchen in der Vergangenheit und Gegenwart, in Gesellschaft, Popkultur, Religion und in meinem eigenen Leben. Ich möchte euch mitnehmen in meine kleine Geschichte der Neinsagenden und aufzeigen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen und welche Kraft, kollektiv und individuell, Neinsagen hatte und noch immer hat. Für dich. Für mich. Für unsere Welt. Es wird um Sprache gehen, um das kleine, mächtige Wörtchen Nein, um Macht, um People Pleasing, um das Ja-Wort. In diesem Buch treffen wir auf digitalen Netzfeminismus, auf #MeToo, auf Konsens, Aktivismus und auf befreiende, politische Nein-Akte, wie das laute Lachen von Frauen. Es wird um das Neinsagen im Kontext von Körper gehen, um Schönheit anhand der plastic und problematic Barbie-World, um Hässlichkeit und widerständige Körper. Es geht darum, woher das Nein eigentlich kommt und dass besonders Frauen und marginalisierten Gruppen, wie jüdischen, queeren, Schwarzen oder be_hinderten Menschen, Neinsagen noch immer schwerfällt oder sogar unmöglich gemacht wird. Und ich werde zeigen, wie wir das ändern können. Denn Neinsagen hat eine Kraft. Es bewegt erst mich. Und kann dann die ganze Welt bewegen. Sogar Fesseln sprengen, um das vermeintliche Rosa-Luxemburg-Zitat wieder aufzugreifen. Fesseln wie die Machtverhältnisse, die besonders marginalisierte Menschen an die Ränder der Gesellschaft und des Lebens treiben. Aber Macht wirkt nicht nur patriarchal, nicht nur von oben nach unten. Wenn Macht als Potenzialität begriffen wird, entsteht Macht auch dort, wo sich Menschen verbünden und gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten tätig werden. Neinsagen hat eine Kraft. Und hat Macht. Eine Macht von unten. Weil jede*r das Recht auf Neinsagen hat. Es markiert eine Grenze, einen Punkt, von dem aus es in eine andere Richtung gehen kann. Ihr werdet also tief eintauchen mit mir in die vielen Dimensionen des Neins. Und hoffentlich am Ende des Buches bestärkt und laut Nein schreien! Oder trotzig NÖ sagen, wie der Engel auf dem Cover! Oder Nope. Oder Nee. Nein also zu Periodenshaming, zur kapitalistischen Marktlogik, die Geld über Menschen stellt, zu rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft, zu patriarchalen Gott*esbildern und binärem Geschlechterdenken. Und zu Rosinen. Ja, genau, in meinem Fall auch zu Rosinen. Neinsagen. Zu alldem. Und zu noch viel mehr. Das habe ich gelernt. Und möchte dir helfen, dein Nein zu finden. Auch wenn sich das vielleicht nicht gegen Rosinen richtet. Das ist okay. In diesem Buch findest du aber keine küchenpsychologischen Tipps zum zwischenmenschlichen Neinsagen, wie sie die unendlich vielen Ratgeber im Internet versprechen. Dieses Buch ist eine Ermutigung zum Unbequemsein. Eine Aufforderung zum Anecken. Zum Wortergreifen und kritischen Nachfragen. In Religion. In Gesellschaft. Im eigenen Leben. Im Alltag. Im Miteinander. Weil es sich lohnt, einzutreten für das, was wichtig ist: Gerechtigkeit, Liebe und Frieden für alle. So cheesy das auch klingen mag. But it is, what it is, right?! Am Anfang war das Nein. Und der Schrei. Und dann kam der Wandel. Also: Seid ihr dabei? Okay, hier erwarte ich ausnahmsweise ein JA.

Zum Warmwerden nehme ich euch mit in ein Potpourri aus meinen Neins.

Eine unvollständige Liste meiner Neins der letzten Woche

Zweifellos ist es wichtig, offen, aufgeschlossen und lebensbejahend zu sein. Aber ganz genauso wichtig ist es für mich, Nein zu sagen und mich deutlich zu positionieren. Und zwar jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Eine Woche lang, von Montagmorgen bis Sonntagabend, habe ich meine Neins aufgeschrieben, und ich hätte nicht gedacht, dass es so viele und unterschiedliche Neins sind: kleine und laute, alltägliche und notwendige, sicher auch für manche überflüssige oder unterhaltsame, dann wiederum bitter nötige. In vielen Momenten im Alltag sind wir nämlich mit Situationen konfrontiert, in denen wir uns entscheiden oder verhalten müssen: Was ziehe ich an? Was esse ich? Wie spreche ich? Wie gestalte ich Beziehungen? Wie wohne ich? Was sind meine Vorstellungen von der Gesellschaft? Meine Entscheidungen, meine Jas und Neins, sind nicht immer ganz frei; sie sind verwoben mit Privilegien, Herkunft, Geschlecht, Erwartungen, Gesetzen und Normen. Und nicht immer kann ich für mich entscheiden. Manche Entscheidungen werden für mich getroffen. Und nicht immer kann ich Nein sagen. Manche Neins werden für mich gesprochen. Das kann gut sein. Genauso aber auch bevormundend. Und nicht immer werden Neins gehört. Darum ist es umso wichtiger, über die kleinen, profanen Neins und über die großen Neins zu sprechen. Über die ungesagten Neins und die, die nicht gehört werden. Mit der Auflistung meiner Neins in einer Woche wurde mir bewusst, dass ich Nein sagen und für mich einstehen kann, dass ich ablehne, dankend verneine und Grenzen ziehe. Nicht immer, da ist noch Luft nach oben. Aber von den kleinen Neins schöpfe ich Mut für die großen Neins in dieser Welt.

Also Bühne frei! Eine unvollständige Liste meiner Neins der letzten Woche.

Ich sage Nein zu:

Kaffee ohne Milchschaum

Kaffee mit Milchschaum ohne Kuchen

Kuchen mit Rosinen

Fotos von Biergläsern in Sonnenuntergängen betitelt mit »Seele baumeln lassen«

E-Mails mit lustigen Reimen à la »Ciao Kakao« beenden

auf »Moin« mit »Morgen« antworten

»Lebensweisheiten« als Wandtattoos

gelb gestrichenen Raufasertapetenwänden

Mücken, ein großes, sehr großes

NEIN

zu Mücken (es tut mir so leid!)

einfach allen Mackern, die Mackersachen machen

von Gott* als »där

HÄRRR

« sprechen

der Sexualisierung von Brüsten

Diäten

Autos

Männern, die einen Beste-Freunde-Podcast machen

Schlager-Ballermann-Partys

Oktoberfesten

Hustle Culture

Männerdominanz in meiner Kirche

Schottergärten

Health Gap

Male Tears

Motivationscoaches

Selbstfindungs-Optimierungs-Workshops

weißer

Vorherrschaft

und sämtlichen Ismen!

Eierlikör und Mettigel

Verhütungsmitteln, die sich nur an Frauen richten

ungetoasteten Toasts

Plastiktüten

BH

s

Stapeln von halb gelesenen Büchern (hello, it’s me)

Michelangelos Händen als Wohnzimmer-»Kunst«

mit Bibelversen Menschen ausgrenzen

Hoffnungslosigkeit

Fitnessstudio-Abos

EU

-Glitzerverbot

halben

Nein

s

Ja sagen und

Nein

meinen

Doomscrolling

Mansplaining

Manspreading

Thomas-Gottschalk-Attitüden von Onkeln beim Weihnachtsessen

leeren Gläsern

unbequemer Kleidung

weißen

Jesusfiguren in Kirchen

Kleine Geschichte der Neinsagenden

Das Nein hat viele Facetten. Es zeigt sich nicht nur in klaren Worten oder Gesten, sondern manchmal auch im Ausbleiben dieser, in einer Haltung, einem Protest, einer Lebenseinstellung oder auch einem Popsong. Beim Lesen in Geschichtsbüchern, beim Dokusgucken, beim Musikhören oder im Museum – schon manches Mal hat mich die Lebensgeschichte eines Menschen krass bewegt. So richtig mitgerissen. Und irgendwann fiel mir auf, dass es immer Geschichten von Menschen waren, die Nein gesagt haben. Viele davon haben mich tagelang beschäftigt. Mir Mut gemacht. Mir einen Anstupser gegeben, um selber wirksam zu werden. Oder mir die Augen geöffnet. Eine andere Perspektive gegeben. Die offensichtlichste Person, die mein Leben in allen Aspekten prägt, ist Jesus. Doch noch vor einigen Jahren war das anders. Mit Anfang 20 saß ich zwischen allen Stühlen. Studierte Evangelische Religionspädagogik und hatte meine Feminist-Friends-Bubble. Mit einem Bein in der Kirche, mit dem anderen im Feminismus. Und beide Welten passten zu der Zeit für mich nicht zusammen. An meiner Hochschule wurde mir indirekt und direkt vermittelt, dass ich nicht so ganz zur Kirche passte. Zu hip, zu laut, zu viel Arbeiter*innenkind, zu viel Lederjacke. Meine Freund*innen wiederum haben nicht verstanden, warum ich mich für einen per se antifeministischen Ort wie Religion und Kirche interessierte und für diesen Männerverein sogar noch arbeiten wollte. An meiner Hochschule habe ich nichts über Feministische Theologie gelernt. Und an meinen feministischen Orten ist mir Kirche nicht über den Weg gelaufen (geschweige denn queere Ansätze in der Kirche!). Ihr könnt euch vorstellen, welche neue Tür sich für mich auftat, als ich verstand, dass ich beide Welten miteinander verbinden kann. Sogar noch mehr – dass beide Welten zusammengehören: Feminismus und Glaube. Denn auch Jesus war ein Neinsager und weit entfernt von dem langweiligen, mansplainenden Dude, für den ich ihn lange hielt. Aber dazu später mehr. Denn nicht nur von Jesus, auch von Eva, Jeanne d’Arc, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Rosa Parks, Pippi Langstrumpf, Marsha P. Johnson oder den Spice Girls habe ich Bilder in meiner Wohnung hängen, Bücher auf dem Tisch liegen oder Musik auf meinem Smartphone. Meine All-time-Favorites im Neinsagen quasi, die mich tagtäglich begleiten. Von einigen dieser Menschen, deren Neins mein Leben bewegt haben, möchte ich euch erzählen. Denn: Einige dieser Neins wurden überhört, einige dieser Neins wurden umgedeutet, einige dieser Neins wurden belächelt. Andere gerieten in Vergessenheit. Es ist wichtig, ihre Geschichten zu erzählen. Und das mache ich jetzt. Los geht’s mit meiner kleinen Geschichte der Neinsagenden.

Spice Girls

Die naheliegendsten Figuren, die mein Leben geprägt haben, mögen Jesus und Eva sein. Aber lange vor ihnen kamen die Spice Girls. Eva, Maria und Jesus haben in meiner Kindheit nämlich keine Rolle gespielt. Die waren mitsamt der Bibel Lichtjahre von mir entfernt. Stattdessen haben mich Kinderbuchfiguren, Popstars und Barbies beim Aufwachsen begleitet und beeinflusst. Ich hatte ein Pippi-Langstrumpf-Kostüm im Kleiderschrank, trainierte meine Haarschneide-Skills an Barbiepuppen, schlief zeitweise in Kelly-Family-Bettwäsche, Dan von O-Town hing als XXL-Poster an meiner Tür, und mein CD-Player spielte »Spice« rauf und runter. Ja, die Spice Girls.

Ich erkenne »Wannabe« innerhalb der ersten Sekunde, kenne jedes Wort und jeden Ton auswendig und stürme auf jeder Party den Dancefloor, wenn aus den Boxen dieser Song dröhnt. »Ha ha ha ha ha – Yo, I’ll tell you what I want, what I really, really want«, das gröle ich mit, egal, wie müde ich bin oder wie schlecht meine Laune ist. Meistens treffe ich auf dem Dancefloor dann auf ein weiteres Spice Girl, das mir mit »So tell me what you want, what you really, really want« antwortet. Und deswegen steht, seit ich sieben Jahre alt war, noch immer genau diese alte CD in meinem Regal. Und dort bleibt sie auch. »Friendship never ends!« Vielleicht ist die Verbindung zwischen Spice Girls und Neinsagen nicht für alle sofort offensichtlich, auf mich aber hatte die Girlband einen großen Einfluss. Klar ging es um Plateauschuhe, Miniröcke und Popmusik von jungen Frauen, aber eben auch um Unabhängigkeit, Freund*innenschaft, Freiheit und Gleichberechtigung. Und das hatte nicht nur eine Wirkung auf mich – die Spice Girls wurden in Windeseile die erfolgreichste Girlband weltweit und lösten vor allem unter Mädchen und Teenagerinnen einen regelrechten Hype aus. Die Spice Girls wurden nicht nur zu Popstars, sondern spielten auch in der Werbe- und Filmbranche ganz oben mit. Gleichzeitig wurde ihnen viel Kritik entgegengebracht. Es hieß, sie seien talentlos, oberflächlich, unerzogen und zu feministisch. Oder eben nicht feministisch genug. Es gab medial viele Abwertungen, vor allem von Männern, die, und so muss es auf den Punkt gebracht werden, Angst hatten vor einer Gruppe junger, wütender Frauen im Musikbusiness. Denn die fünf entwarfen ein Gegenbild zum gängigen Bild einer Feministin, das viele hatten: alt, nervig und hässlich. Massive Kritik gab es auch von stockkonservativen Christ*innen. Sie sahen in den Spice Girls nicht nur einen schlechten Einfluss, sondern den Antichrist höchstpersönlich.[1] Natürlich, die Spice Girls redeten nicht von Feminismus, sie sprachen von »Girl Power«. In ihren Songs und Interviews waren sie laut und ungehalten, unkonventionell und frech – sie rissen jedes Gespräch an sich und überforderten die meist männlichen Moderatoren. Die Spice Girls machten, worauf sie Lust hatten. Und sie machten deutlich, wie wichtig es ist, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen. Im Umgang miteinander lebten sie vor, dass alle fünf unterschiedlich und gleichwertig waren. Sie sangen von Safer Sex, von ewiger Freund*innenschaft, sie konfrontierten Journalist*innen und Moderator*innen mit Sexismus (schaut euch ihr Gespräch mit Thomas Gottschalk bei »Wetten, dass..?« an – creepy, sexistisch und zum Schämen) und Rassismus und stellten die weibliche Sexualität in den Vordergrund. Und all das Ende der 1990er-Jahre. Ein Jahrzehnt, in dem vor allem Boybands erfolgreich waren. Ich verstehe all die Einwände von Feminist*innen, ich teile sie selbst: Die Spice Girls waren trotz allem normschön, reduzierten den Feminismus-Begriff auf »Girl Power« und »Good Times« und vermarkteten das auch noch. Hello, Kapitalismus! Doch andererseits machten sie feministische Gedanken, wenn auch an der Oberfläche bleibend und mit viel Zig-a-Zig-ah, zugänglich und anschlussfähig. Für junge Mädchen wie mich. Es ging nicht darum, was Mädchen und Frauen nicht können, sondern darum, was sie alles sein und werden können. In meinem Elternhaus gab es mehr CDs als Bücher, und in jedem Zimmer, außer im Bad, stand ein Fernseher. Damit erreichten die Spice Girls mich. Viva forever! Wenn wir über Feminismus reden, dann dürfen wir Klassismus nicht vergessen. Ich hatte bis zu meinem Studium keinen Zugang zu Judith Butler oder Simone de Beauvoir. I know – Siebenjährige lesen in der Regel noch nicht Das Unbehagen der Geschlechter. Aber damit will ich verdeutlichen, dass mich das Arbeiter*innenumfeld, aus dem ich komme, stark geprägt hat. Literatur, Film, Musik, Kunst außerhalb der Popkultur waren für mich von einem anderen Stern. Ich bin mit der Bild-Zeitung, Talkshows wie »Arabella« und »Bärbel Schäfer« und den »Bravo Hits« aufgewachsen. Doch das Girl Power Fever hatte mich erreicht – und angesteckt; bei Sporty, Scary, Ginger, Baby und Posh Spice habe ich Facetten entdeckt, die für mich an Frauen neu waren. Bei Geri Halliwell sah ich zum ersten Mal Bein- und Achselhaare an einer jungen Frau. Ich habe öffentliche Schamlosigkeit und Wut bei den Spice Girls erlebt. Ich entdeckte Mode und Fashion als Ausdruck von Selbstbestimmung. Und wurde mit Bi- und Homosexualität konfrontiert, die meine Bilder von Lesben und Bisexuellen über Bord warfen. Und all das hat mich inspiriert und gestärkt in meinen ersten vulnerablen Jahren als Teenager. Ich traute mich, Nein zu sagen: Nein zu Zickenkrieg, zu Zurückhaltung, zu lieb lächeln und Nein dazu, meine Wut zu unterdrücken. Und tatsächlich hatte auch ich damals die vier besten Freund*innen meines Lebens: Uns zu fünft an den Händen haltend liefen wir top gestylt Tag für Tag selbstbewusst und schamlos, bauchfrei und mit Plateauschuhen über den Schulhof, umgeben von lauter, bunter Girl Power. Nichts konnte uns etwas anhaben. Nicht einmal das Patriarchat. Dachten wir.

Jesus

Von den Spice Girls und dem trashigen 90er-Universum springen wir jetzt 2000 Jahre zurück zu Jesus. Jesus? Ja, Jesus! Der war ein Neinsager. Und wie! Zwar ohne Tattookette, Lavalampe und Game Boy. Dafür aber mit vielen Nein-Vibes in Sandalen. Oft habe ich mich gar nicht erst getraut, in meinem außerkirchlichen Umfeld »Jesus« zu sagen oder irgendwas von Jesus zu erzählen. Ich hatte Sorge, dass ich dadurch gleich als religiöse Fanatikerin abgestempelt würde. Heute schäme ich mich dafür nicht mehr. Zudem bringt es mein Dasein als Pfarrerin nun einfach mit sich, dass ich ständig biblische Storys und christliche Themen droppe. Und trotzdem, ob gläubig oder nicht, ob kirchlich oder nicht: Die Bibel und die beiden großen Kirchen in Deutschland haben die Gesellschaft, in der wir leben, mitgeprägt. Auch Jesus. Wie beispielsweise unsere Zeitrechnung, all die Jesus-Feiertage oder die ganzen Jesus-Referenzen in Literatur, Musik und Kunst. Es kann also auch aus nicht kirchlicher, nicht christlicher und areligiöser Perspektive interessant sein, sich mit Jesus zu befassen.

Erst mal aber hat Jesus mich überhaupt nicht erreicht. Ich wurde zwar getauft und konfirmiert, aber das machte man so in meiner Familie. Zu Hause haben wir nicht über Glauben oder Religion gesprochen, Jesus hing nicht überm Küchentisch, und es wurde auch nicht gebetet. Es gab keine Bibel bei uns im Bücherregal. Heiligabend bin ich mit meiner Mutter und meiner Oma zwar in den Gott*esdienst gegangen, und manches Mal wurde ich von der Familie meiner Freundin mit in die Kirche genommen. Aber that’s it. Ich bin in Bremen zur Schule gegangen und hatte außer in der ersten Klasse nicht einmal Religionsunterricht. Kurz: Ich bin nicht besonders kirchlich aufgewachsen. Geglaubt habe ich aber immer. Trotz allem.

Ehrlicherweise bin ich in das Studium der Religionspädagogik auch mehr hineingestolpert. Als Arbeiter*innenkind lag das außerhalb meiner Vorstellung, aber mein Umfeld von studierenden Freund*innen beeinflusste mich. Und so schmiss ich in Berlin meine Nebenjobs im Spielautomatencasino und in der amerikanischen Business-Firma als Telefon-Saleswoman hin und suchte einen passenden Studiengang. Eine Hürde: mein grottenschlechtes Abitur mit einem Schnitt von 3,2. (Ich schreibe das an dieser Stelle so explizit, weil mir ernsthaft Pfarrer*innen geraten haben, ihn nicht öffentlich preiszugeben. Da es ein schlechtes Licht auf den Pfarrberuf werfe. Wow. Klassismus in a nutshell. Das sind übrigens die Erlebnisse, die mein Imposter-Syndrom befeuern. Also schwor ich mir, von nun an jedes Mal, wenn ich gefragt werde, wie ich Pfarrerin geworden bin, mein schlechtes Abitur zu erwähnen. Höhö.) Ich weiß noch genau, wie ich Nägel lackierend und Zigarette rauchend im Automatencasino am Empfang saß und mich mit meiner Freundin am Telefon über NC-freie Studiengänge beriet. Ihre Wahl für mich fiel auf Evangelische Religionspädagogik: »Maike, das passt doch zu dir. Hast dich doch schon immer für Religion interessiert.« Stimmt. Und zack, war ich eingeschrieben. Ohne das Votum meiner Freundin hätte ich mit dem Religionspädagogikstudium nicht begonnen.

Ich kann hier also nicht mit einer glänzenden Bekehrungs- oder Erweckungsstory auftrumpfen. Mir schwebte kein Engel vom Himmel entgegen begleitet von Halleluja-Gesängen mit einem Weltrettungsauftrag für mich im Gepäck. Nope. (Nichts gegen spirituelle Erlebnisse – die habe ich auch!) Ich möchte aber ehrlich sein. Und ehrlich ist auch: dass dieses Studium mich gefesselt und geflasht hat, obwohl ich zu Beginn nicht wusste, wozu ich das eigentlich studiere. Doch es hat meinen Glauben einmal durchgerüttelt und gestärkt. Und dabei auch ganz besonders mein 20-jähriges, verletzliches und verlorenes Ich. Thank God!

Und damit zurück zu Jesus: Bis zu meinem Studium hatte ich mir Jesus wie auf den religiösen Weichzeichner-Bildern vorgestellt: groß, mittelblondes, langes, gewelltes Haar, freundliches Gesicht, blaue Augen und weiß. Mit seiner Gute-Laune-Surferboy-Mentalität lächelte er auf mich herab. Und deswegen war er auch eher uninteressant für mich. Thank you, next, please. Im Studium aber lernte ich ein anderes Bild von Jesus kennen. Er wandte sich besonders marginalisierten und ausgeschlossenen Menschen zu, Frauen, armen Menschen, be_hinderten Menschen, Kindern und Sexarbeiter*innen. Das war zur damaligen Zeit ein mehr als gewagter Move und ein dickes Nein an die ungerechte Gesellschaft. Zudem zeigte Jesus Missstände auf, klagte Ungerechtigkeiten und Leid an und lud einfach alle ein, alle, ausnahmslos, mit ihm am Tisch zu sitzen. Bei Jesus finden sich Gesellschaftskritik und Herrschaftskritik. Jesus war kein weltabgewandter Heiliger, der bequem am Strand mit seinen Surferboys abhing (ich weiß, es gab noch keine Surferboys damals – ist klar). Nein. Er mischte sich ein. Er war ein Unruhestifter. Radikal. Und unbequem. Er drehte die Gesellschaftsverhältnisse um: Die Armen werden reich, die Reichen werden arm. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das alles war so radikal, dass er genau deshalb auch getötet wurde. Und ich habe keinen Zweifel: Würde Jesus heute leben und genau das predigen, wäre das immer noch oder wieder gefährlich für ihn. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal einen nicht weißen Jesus auf einem Bild sah, hat mir das eine andere Dimension von Jesus gezeigt, die mir vorher nicht bewusst war. Jesus, der vor über 2000 Jahren aus Nazareth kam, kann nicht so ausgesehen haben wie der Jesus, den die meisten Menschen hierzulande im Kopf oder in ihrer weihnachtlichen Krippe liegen haben. Jesus war Person of Colour. Und Jude. Über die Jahrhunderte prägte aber vor allem ein weißer, »christlicher« Jesus Kirche und Gesellschaft. Die Theologin und Autorin Sarah Vecera verdeutlicht in ihrem Buch Wie ist Jesus weiß geworden?, wie in der Kolonial- und NS-Zeit auf den weißen Jesus zurückgegriffen wurde, um weiße Herrschaft zu legitimieren: »Letztlich gipfelte all das darin, dass die Nationalsozialisten Jesus als ›Arier‹ darstellten. Die Kolonialzeit bot aber auch hier wieder den Nährboden dazu. Es waren europäische Missionare, die den weißen Jesus in die Welt trugen. Die weiße Haut diente dazu zu untermauern, dass weiß herrscht und andere folgen. Hätte der liebe Gott so ausgesehen wie die Unterdrückten, hätte das zu Irritationen führen können.«[2]

Die Kirchen hierzulande müssen ihr Bild von Jesus reflektieren und aufarbeiten sowie für Repräsentation und Teilhabe von People of Colour sorgen. Denn die Kirchen sind noch immer mehrheitlich weiß dominiert. Für das Aufbrechen eurozentrischer, weißer Deutungshoheiten und Darstellungen von biblischen Figuren sorgen beispielsweise die Bilder der Schwarzen Künstlerin Harmonia Rosales – check her out. Bei ihr findet ihr unter anderem eine Neuauflage von Michelangelos Fresko Die Erschaffung Adams. Rosales stellt in ihrer Interpretation des Freskos Gott* und den ersten Menschen als Schwarze Frauen dar. Ihr Bild trägt den Titel Creation of God. Rosales reinterpretiert aber auch andere biblische Figuren und Szenen mit People of Colour, unter anderem Maria. Übrigens: Auch bei Jesu Mutter finden sich Neinsagerinnen-Vibes. Als Schwangere singt Maria ein Loblied auf Gott* und übt darin heftige Sozialkritik:

Und Maria sprach: »Meine Seele lobt die Lebendige,

und mein Geist jubelt über Gott, die mich rettet.

Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin geschaut.

Seht, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen,

denn Großes hat die göttliche Macht an mir getan,

und heilig ist ihr Name.

Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation zu Generation

denen, die Ehrfurcht vor ihr haben.

Sie hat Gewaltiges bewirkt.

Mit ihrem Arm hat sie die auseinander getrieben,

die ihr Herz darauf gerichtet haben,

sich über andere zu erheben.

Sie hat Mächtige von den Thronen gestürzt und

Erniedrigte erhöht,

Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt

und Reiche leer weggeschickt.«