8,99 €

Mehr erfahren.

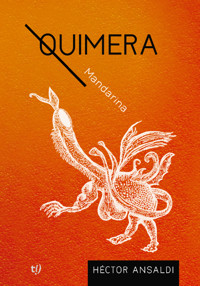

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

La piel nos envuelve, nos contiene y nos limita, pero también es una puerta hacia la magia interior, a lo fascinante de un mundo desconocido. Una bella y joven trapecista rusa, Olgah, cae del trapecio y pierde todo lo que tenía: sus movimientos, sus contorsiones y sus acrobáticas formas. Pero su abuelo —director del circo—, en un constante afán por recuperarla, se ocupa de empujar su piel (pushskin) para descubrir en ese contacto la comunión con un mundo nuevo para él, y la comunicación con ella, que si bien ya no habla ni camina, puede reír. Esa risa es el máximo jolgorio. Aquello que nos llevará a un sorprendente final que inspira esperanza y recapacitación, para todos aquellos a los que les parece tan normal hablar y caminar, pero que no se animan a reír, danzar y descubrir esos caminos extravagantes y fantásticos que solo relucen en nuestro interior.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 442

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Producción editorial Tinta Libre Ediciones

Coordinación editorial Gastón Barrionuevo

Corrección Constanza Tanner

Diseño de interior Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones

Diseño de tapa Fausto Ansaldi

Foto de tapaAlejandra Boccardo

Ansaldi, Héctor Daniel

Olgah, la danza invisible / Héctor Daniel Ansaldi. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2025. 360 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-631-306-769-5

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Fantásticas. I. Título. CDD A860

Prohibida su reproducción, almacenamiento y distribución por cualquier medio, total o parcial, sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor. Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2025. Ansaldi, Héctor Daniel© 2025. Tinta Libre Ediciones

Olgah, la danza invisible

Héctor Ansaldi

I

Capítulo 1

Gruppa klan

Ella hizo como siempre: salió del carromato y fue hacia el pueblo en busca de leche fresca y pan. Siempre había hecho lo mismo, desde que era muy chica. Necesitaba saber dónde quedaba la panadería que hiciera los panes más sabrosos, y la granja donde conseguir leche pura.

Eso se lo enseñé yo, como a su padre. “Desayuno resuelto de la mejor manera desarrollará el día con armonía”

Olgah es mi nieta; me gustaba verla partir a hurtadillas del carromato que compartía con sus padres: Nikítushka Mikhaylov, mi hijo, y Gloria Swann, su madre, una artista inglesa de la cual él se había enamorado en la época en que nuestro circo realmente circulaba por terrenos ajenos, sin tanta persecución política.

Gran Ciryako era el nombre con que mi abuelo había bautizado la carpa que contenía nuestras andanzas, sintetizadas en un mágico momento donde todos éramos uno para dar al público un espectáculo fascinante, un corte en la vida cotidiana de los pueblerinos. Un sueño para recordar.

Me alejé del circo durante los seis años que tuve la suerte de transitar en la Escuela de Artes Circenses de Moscú. Allí me formé en todos los aspectos que ya tenía incorporados en la sangre, gracias a mi abuelo: el fundador de la dinastía de los Ciryako. Ese es mi nombre, como el de mi abuelo y mi hijo. Mi padre huyó del espectáculo, se esfumó tras las polleras de una italiana. En nuestra casta, ese es el mayor peligro: desaparecer tras el amor de una mujer —u hombre— desinteresados del arte y la vida errante.

Pero a veces el amor —verdadero— produce cambios en el inadaptado, lo muta hacia el peligro diario pendiente de una cuerda y la felicidad absoluta ante la salida triunfante.

Olgah Mikhaylova, así como muchos miembros de nuestra gruppa klan —como nos llamábamos entre nosotros—, había nacido con el entrenamiento como comida diaria —además del pan y la leche—. Para ella todo era normal, no extrañaba la vida sedentaria pues nunca la había experimentado. Nació en Kalkumia, cerca del mar Caspio, donde estuvimos largo tiempo estancados ya que no se nos permitía salir de Rusia; tampoco queríamos volver, sino arremeter contra aquellos territorios que la generación más joven no conocía: Europa occidental.

En las profusas profundidades del mar Caspio sucumbieron mis estigmas, se ahogaron en la intemperie del alma cuando no aguanta ser escindida del cuerpo.

Podría haberme quedado en el Circo de Moscú, pero preferí seguir la estirpe familiar y ser fiel a la tradición de mi abuelo, Ciryako Mikhaylov, fundador de tamaña superstición errante, voraz de condimento geográfico.

Ver partir a Olgah en busca de su pan cada mañana refrescaba mi maraña contradictoria en cuanto al devenir de mi persona ajada. Si ella existía, —sin argumentaciones—, significaba que yo debería quedarme para sostener la gruppa klan, desechando mi cansancio y refutaciones. Aunque no haber permanecido como estrella en el Circo de Moscú atosigaba mi infortunio diario, cuando la miseria se cobijaba revistiendo la lona de la carpa raída sustentada con desempeño mágico, simulando carencias y maquillando susceptibilidades.

El klan fue creciendo como el árbol genealógico de los sátrapas, que se multiplica sin advertencias exteriores mutilando el resabio original para transformarlo en perdurabilidad anecdótica, carente de sustrato. Ante aquella fatiga, mi desolación se multiplicaba como los carromatos que se iban agregando a la fila que rodeaba la carpa original, la del Gran Ciryako.

Capítulo 2

Evelyn

Aquella mañana, se notaba en las caderas de Olgah algún repulgue ultrajante, sórdido. Tal vez Vespucio, el payaso, habría querido arremeter contra su dulzura y encanto, y untarle con celo su imperfecta belleza.

Olgah parecía renguear, me llamó la atención y encendió las alarmas de mi personal custodia. A su padre no le importaban las destrezas de su hija; solo se enfocaba en contradecir a su mujer y pelearse por la ubicación de sus rutinas durante las funciones. Pululando, ambos, entre furgones, buscaban realidades aparte, comían de mesas ajenas para conservar, al menos, un posible encanto exterior al klan originario. Eso resultó siempre fatal, lo sé por experiencia; no podría haberlo notarlo sino como observador de realidades intransigentes de gente que no ha conocido la rigurosidad de una carrera universitaria en la ciudad capital dentro de un inhóspito mundo nuevo, mezclado con tradiciones que a ellos le resultan banales.

Olgah sabía de límites: los propios, que ella misma se inculcaba poniendo la vara cada vez más alta para conseguir destrezas inimaginables. Me sentía arrepentido de haberle transmitido esos genes. Con ella no necesitábamos hablar para comprendernos. Solo miradas y sonrisas. Cuando llegaba a aparecer alguna mueca de tristeza en alguno de los dos, el silencio mutilaba el contacto. No sabíamos enfrentar juntos el espanto.

Aquellas cenas a solas, cuando el resto del klan merodeaba y se contaminaba de exterioridades, con Olgah festejábamos la pulcritud escénica que acabábamos de transitar; sobre todo ella, que lucía su voluptuosa candidez en el vaivén del trapecio mientras yo servía de sostén a su etéreo rijo. Brindábamos con vino y pan, suplantando la —fresca— leche matutina que ella disfrutaba al despertar.

A veces nos acompañaba su madre, con quien siempre tuve una relación distante; desde que entró en el circo, introducida por mi hijo, como extorsión obligada. Al ver su talento sobre el caballo, no dudé que sería la ecuyere que al circo le faltaba. Además, su maestría con los cisnes generaba una atracción en el público ávido de extrañezas, ya que el cisne es un animal muy difícil de amaestrar. Gloria lo lograba, haciéndole honor a su nombre.

Recién a los —casi— nueve meses de embarazo de Gloria, cuando mi hijo desapareció del circo durante el tiempo prudencial para considerarlo (in)humano, pude tener una particular conexión con ella al verla desvalida, sola y temerosa de su primer parto. Junto con otra compañera del klan, pudimos ayudar a Olgah a nacer en un clima de misterio y algarabía, precedida por indolencia, temor y vestigios de tragedia.

Desde el momento en que tomé la pequeña cabeza dorada de la niña ahogada, le impuse la mano y oré al desconocido para que me ayudase a resucitarla. Generé desde mi propia sangre alguna santa figura que me diera el remedio necesario y la cura urgente para que la niña pudiera vivir.

Mientras, Gloria era atendida por la contorsionista, quien trataba de mantenerla distraída para que no preguntase por la niña, a quien ella creía muerta.

—¿Es niño o niña? —preguntaba Gloria.

No sabíamos qué contestarle, puesto que en ese momento era carne yerma, violácea, inaudible; hasta que los dioses del Olimpo, o tal vez Chi Chown—como denominábamos al dios del circo— dio la mano de luz suficiente para hacer brotar los llantos de la niña, esos que colorearon su piel hacia un rosa fulgurante matizado con el dorado cabello raso que le formaba un aurea luminosa, esa que siempre permaneció sobre mi nieta.

—Es una niña —dije colmado de felicidad ante la sorpresa de Dafgna, la contorsionista, quien se enroscaba en sí misma para ocultar el llanto.

—Se llamará Olgah, en honor a la princesa que supo merecer el fulgor del éxtasis constante —anunció la novel madre, y depositó dentro de mi albergue mental una vasta porción de duda existencial—. Serás libre, hija, como nunca pude serlo yo —dictaminó, dejándome estupefacto.

En aquel momento supuse que Gloria deliraba producto del parto y la incontinencia emocional y física que eso produce en una mujer. Durante los pujes, había maldecido a tantos santos y personas que me sorprendió su verborragia; hasta el momento se había mostrado frágil y respetuosa. Ante la injusticia del dolor y el maleficio divino por el pecado, se tornó bravía, incontrolable, y provocó, quizá, el ahogo de su hija, consecuencia de la ira de los dioses que tanto insultaba.

Nunca olvidaré la mirada de Olgah cuando resucitó, luego de su primer llanto provocado por la luz de algún extraño dios. Abrió un solo ojo —el izquierdo— y selló para siempre la comunión conmigo a través del verde brillante de su único ojo abierto —hasta el momento—. Luego abrió todos sus ojos, incluso aquellos que la mayoría de los seres humanos no perciben ni creen tener.

Olgah siempre fue previsora, lúcida. Durante sus pruebas sabía de mí, que estaba en el otro trapecio para sostenerla. Cuando advertía alguna duda —o dolor— de mi parte, hacía una secuencia sola en trapecio fijo, evitando mi compromiso.

La eclosión comenzó cuando llegó Evelyn al circo, invitada por Gloria; era su sobrina, inglesa. Una niña de la edad de Olgah pero incauta en cualquier otro oficio que no fuera trabajar con los cisnes de su tía. Como estaba empecinada con el trapecio le enseñé algunos trucos livianos, que aprendió con relativa facilidad, hasta que comenzó a —querer— competir con Olgah, quien también le enseñaba sus artimañas aéreas.

No dudo que fue Evelyn quien aflojó la soga del trapecio y originó la catástrofe final.

No pude quitar la mueca de terror que quedó en mi rostro al ver caer a mi nieta mientras yo la estaba esperando en otro trapecio, cabeza abajo, para tomarla de las manos. En mi cara quedó instalado un gesto agrio que permaneció tallado, duro, como si hubiera sido esculpido por siniestra mano.

Reviví la situación de su nacimiento quince años después, cuando su cuerpo, también violáceo, parecía despedirse del aire y ser depositado en la pista sin movimiento alguno.

Intenté rodearla de aquella luz que la había salvado en su primer minuto de espanto. Su ojo izquierdo, como aquella vez, me habló con el idioma de la eternidad. Entendí que ella estaba bien, aunque su cuerpo ya no le serviría para moverse, treparse y actuar.

Los cisnes de Gloria escaparon del estanque rompiendo cualquier domesticación. Corrieron por la pista mostrando la imperfección de su belleza terrestre en contraposición con la acuática, cuando sus cuellos oscilaban al son del mismo ritmo que Olgah ofrecía con sus vaivenes y piruetas aéreas.

Evelyn, vestida con tutú de ballet, dejó de danzar, miró hacia arriba, y enseguida comprendí que había sido la autora del exterminio.

Capítulo 3

Olgah

Mi nombre es Olgah Mikhaylova, y soy consciente a pesar de haber caído, no solo del trapecio sino de la altura de mis desafíos, de que a partir de ahora serán otros. No sé si soy la misma, pero llevo el mismo nombre que me ha puesto mi madre. Mi abuelo cree que no escucho ni veo por no poder moverme; la mayoría de la gente se rige por los movimientos externos. Cuando sentí que no podía dar órdenes a mis brazos, piernas, torso y cintura, creí haber dejado de existir; hasta que pude comprender que la existencia no está basada en el movimiento sino en la quietud móvil, esa que se percibe al observar el cielo estrellado, donde —y cuando— los movimientos vertiginosos como el de la luz son vistos como inacción y serenidad.

Mi percepción ha cambiado; puedo diferenciar la intransigencia de la virtud genuina. Lo veo a modo de luz, como la que me dio mi abuelo desde el momento de nacer. Pasado y presente se han fundido dentro de un solo canal, vasto y atemporal, donde mi cuerpo salta, baila y se cuelga de trapecios inexistentes.

Veo con otros ojos, ya que miro mi interior como universo ilimitado; el exterior —de mí misma— pasa a ser una película antigua, borroneada, con colores sucios en contraposición a los luminosos pigmentos que brillan en mi interior. La luz que me ha dado mi abuelo se repartió entre los caduceos que comencé a advertir, desde adentro, en mi cuerpo. Llamas fulgurantes que circulan como la lava de un volcán perpetuo.

—¿Cómo estás hoy, belleza? —pregunta mi abuelo, sin esperar respuesta.

Le contesto con la mirada póstuma, aquella que quedó sellada en mi rostro apenas caer.

Mi abuelo, el Gran Ciryako, cada día me pregunta lo mismo. Verlo me produce la máxima alegría, esa de alguien que es capaz de conectar, como circuito entre dos mundos paralelos.

Los demás que me visitan solo hablan de sí mismos. Vienen por obligación, como si tuvieran que rendirme pleitesía culposa.

Evelyn no se anima a enfrentarme; huye como una rata tras los pasos de mi abuelo, aunque él sabe que fue ella quien cortó las sogas del trapecio. La imagino haciendo mi rutina, aunque ya no está mi madre con los cisnes. Sé que ella se ha pegado un tiro, pues la vi desde mi propio interior cuando apareció dentro de mi universo; desvalida, temerosa por haberse suicidado cuando está prohibido hacerlo si se quiere gozar de la eternidad que trasciende la media tinta general. Ella se ha metido en mi mundo, pues no consiguió formar el propio.

Siempre supe, gracias a mi abuelo Ciryako, que a cada uno le toca formar el globo a donde irse cuando acaba la etapa terrenal. Algunos lo forman por medio de la ciencia; otros, de la religión o la filosofía. Yo he decidido generarlo a través del arte, aunque muchos supongan que el circo es solo artificio. Cada uno supone lo que quiere por no animarse a encarar lo propio, colgándose de lo ajeno.

El albedrío es libre. Decidí no desperdiciarlo gracias a mi abuelo, que me fue inculcando el carácter y la personalidad necesaria para darme cuenta de esa extraña orbe a la que debemos llegar, aunque sea invisible. Depende de nosotros hacerla crecer para que pueda existir —aunque los demás no puedan verla—.

Mi planeta está intacto. Generado con mi propio esfuerzo, coloreado tal cual lo imaginé desde niña. Aquí me hallo presente, ante la ausencia de todos los demás: habitando el ámbito sagrado de mi persona.

Aquella luz que me dio el Gran Ciryako cuando nací fue el germen para que se formara este globo eterno donde estoy metida, aparentemente inmóvil pero acelerada en una combustión errática, atravesando los planetas más alucinantes de la galaxia; en paz, luego de tanto entrenamiento y desgaste físico. Ahora estoy en mi máxima expresión. Como oruga transformada en mariposa.

***

Me resultaron fulgurosos el momento de la caída de Olgah, el suicido de su madre, la huida de mi hijo y mi propia desprotección ante la tragedia suscitada en plena función.

El circo estuvo clausurado más de diez días, con artimañas policiales que requerían respuestas que nadie tenía. Órdenes suspicaces para enclaustrar el arte, encerrarlo dentro de una jaula como la de tres leones y dos tigres hambrientos de público; tanto como nosotros, que no podíamos salir del engendro desangelado en el que quedamos metidos, rodeados de fajas de seguridad que resguardaban el lugar de los supuestos crímenes, suicidios o accidentes.

La huida de mi hijo levantó la peor sospecha.

Yo sabía que la cuerda del trapecio de Olgah la había cortado Evelyn, pero no podía acusarla. El inmediato suicidio de Gloria era obvio, pero se lo endilgaron al esposo, quien a los pocos días fue encontrado en la costa del Caspio, enajenado, borracho y definitivamente desquiciado. Su internación en un loquero de Estambul hizo que pudiéramos mudarnos hacia la región europea que tanto deseaba la compañía a punto de desintegrarse.

Se nos permitió trabajar allí con la condición de que nadie se retirara del circo, para poder seguir con las investigaciones bipartitas entre Georgia y Turquía.

Gloria fue reemplazada por su sobrina. Evelyn realizaba —a medias— el número de los cisnes; muchas de las aves se habían escapado, se arrojaron al Mar Caspio y buscaron morir como su amaestradora. Pero yo no pude hacer la rutina de trapecio que hacía con Olgah suplantándola con Evelyn; ella no estaba preparada, y yo podría soltarle las manos ya que el resentimiento estaba a flor de piel, aunque no hubiera podido delatarla.

Abandoné el número aéreo. Hice únicamente de presentador y le di pies cómicos a Vespucio, el payaso, con quien intentaba desentrañar algunas cuestiones acerca de Olgah; principalmente sobre aquella extraña mañana, cuando advertí que ella rengueaba, y el estupor se preparaba para el advenimiento de la catástrofe.

Capítulo 4

Filamentos

Vespucio aparece cada día, y me interroga con la mirada. No le contesto pues ya lo hice aquella noche, cuando pretendió introducirse dentro de mi mundo encantado. Aún no estaba preparado para ingresar. Se lo venía diciendo desde que éramos niños. Nunca entendió mis acciones lúdicas, supuso que eran solamente juegos. Y de eso se trata: jugar, no joder. Esa fue la importante diferencia que él nunca llegó a entender.

Su payaso es chabacano. Intenté formarlo con las directrices que notaba en mi abuelo, para que pudiera encontrar un mínimo de veracidad en sus rutinas, pero su objetivo era hacer reír, sin lograr ninguna meta emocional o filosófica que pudiera convertir la risa en aprendizaje.

El padre de Vespucio era italiano; ni sé su nombre real, ya que así nos llamamos en el circo: con el personaje. En mi caso, nunca tuve mote artístico ni pseudónimo.

El payaso ruso de nivel universitario, como mi abuelo, el Gran Ciryako, es el máximo exponente del circo, ya que conoce todas las disciplinas y en sus rutinas corre riesgos. Hace reír con sus adversidades, pero al final termina haciéndolas como corresponde. “Para hacer algo mal, primero debes saber hacerlo bien”, decía mi abuelo. “Solo puede desdibujarse aquello que está bien dibujado”.

Luego de la caída, solo me queda transitar los continentes conocidos desde otro lugar y tiempo. Con otra energía; mucho más apaciguada. No es pensar, sino transitar, nuevamente, lo recorrido. Tampoco es recordar, porque los límites van dilucidando expansiones desconocidas, muy difíciles de explicar. Si pudiera hablar, no sé cómo lo diría. No existen verbos, sustantivos ni palabra alguna que pudiera sintetizar la vida —aparentemente— yerma. Lo que pude decir hablando ya lo he dicho —muchas veces—. Ahora no necesito compasión, sino comprensión, entendimiento; desde otra perspectiva. Solo mi abuelo comprende la cuestión, lo leo en sus ojos y acciones.

Cada día, desde que me sacaron del hospital, me ha llevado hacia la altura del trapecio desde donde caí: cinco metros con diecisiete centímetros de la pista. “Esa es la altura del David”, dijo la primera vez que me trepé, cuando era una niña de tres años. “Perderás el miedo cuando te acostumbres a que la gravedad solo depende del pensamiento errado. El ser humano está preparado para volar, pero le han hecho creer que los pies deben tocar la tierra y absorber la gravedad”.

Los conceptos de Ciryako Mikhaylov eran rotundos, pues se basaban en su propia experiencia y práctica. “¿Por qué dos pies tan pequeños pueden soportar el peso de todo un cuerpo?”, preguntaba. “Porque estamos conectados con la fuerza del cielo, la gravedad opuesta”, se respondía.

Yo me preguntada cuál sería la estatura del David; y, sobre todo, quién sería el David. Nunca lo descubrí hasta caer, cuando apareció Michelángelo Buonarotti para mostrármelo. La imagen de la escultura apareció dentro, tras, entre, en, sobre mi propio cuerpo diminuto, para sostenerme. Su cuerpo no era de mármol sino de densa energía diluida, como el mío. Apenas sentí la gravedad, profesé la fórmula de mi abuelo y mi conciencia se elevó, me llevó en contra sentido de la abrupta dirección arriba-abajo. Mi cuerpo no sufrió más de lo reglamentado por los seres angelados.

La conmoción fue en mi cerebro —según escuché—. El episodio aumentó mi capacidad auditiva, se abrió en mí el canal coclear para poder introducirme la quintaescencia de las melodías, rechazando ruidos y malas sintonías. Eso es lo peor, aquello que me hace sufrir, lo único que me acongoja.

***

Desde el primer momento de la caída supe que la música sería lo único que podría conectarme con Olgah y a ella con el universo, ya que es el lenguaje universal, cósmico.

Colgar los trapecios a la altura del David significaba una conexión divina, poder quedar pendiente de la distancia entre él y todo lo demás. La altura óptima para transitar la fortuna de ser y estar, sobrellevando los infortunios.

Lo de Olgah no fue un accidente sino un crimen, realizado por alguien que no puedo denunciar. Un triple asesinato, en cadena, de toda una familia.

Mi hijo quedó loco, que es peor que morir como sí logró hacerlo su mujer, que se suicidó. Inclusive Olgah está en mejor posición existencial que su padre. La locura, cuando es mala, enreda las conexiones con Ildio, la gran sustancia adonde hemos de volver —y desde donde vinimos—. Olga flota en Ildio, lo sé, aunque no pueda explicarlo a médicos ni artistas, quienes solo depositan en ella lástima de sí mismos.

Los filamentos que sujetan al ser humano para llevarlo o traerlo hacia —y desde—Ildio se cortan con la locura, no así con la muerte. No sé lo que sucede con el suicidio. Me aboco a Olgah, y a la superación que podría llegar a lograr si se prende a la música. Tengo muchos discos, y mi pequeño equipo portátil para escucharlos.

El carromato de mi nieta ha quedado vacío. Ella reside conmigo, bajo la cautela infinita de aquellos guardianes aéreos que supieron mantenerla viva a pesar de todo —y nada—. La primera música que le hice escuchar fue la misma que sonaba —a toda orquesta en vivo— cuando hacía su —póstuma— rutina aérea, mientras Gloria mostraba la acuática, con los cisnes. Sonaba Tchaikovski, precisamente “El lago de los cisnes”. Olgah cayó durante el clima musical más brioso; parecía preparado. Recién cuando los cisnes abandonaron el estanque, corriendo desaforados, el público advirtió lo que había sucedido realmente.

Olgah cayó como una pluma deslizada por el viento, sostenida por cordeles lívidos, el fino engranaje del Li Bidú. Cuando percibí intactos esos filamentos de sostén respiré aliviado, cabeza abajo, vertiginosamente atorado dentro de la escena abortada por el espanto.

Los filamentos del Li Bidú se reactivan con la música. Los autores clásicos sabían de ellos, por eso los usaban como pentagrama vertical. Eso lo sabe Olgah, pues sus ojos cambian cuando la música no le agrada. Debo poner otro disco con solo mirar su iris tornasolado, aquel del ojo izquierdo, que abrió al (re)nacer. Algunas músicas carecen de cordeles, aunque sean del mismo autor. Aprendí con ella a advertir la diferencia. No se puede explicar, pero se entrena.

Me cuesta mucho esfuerzo llevarla hasta la altura del David, para que pierda el miedo. Debo cargarla durante toda esa escala hasta llegar a la rampa. No entiendo cómo puede ser tan pesada, teniendo un cuerpo —físico— de apariencia frágil y delgada.

Con un mínimo flash de su mirada me hizo entender que ambos podríamos sujetarnos del Li Bidú para poder ascender —o descender— según fuera el caso. El desgaste producido antes de “captar” esta advertencia era inconcebible, pero, como un estoico, soportaba el dolor para evitar la culpa que me invadía por su caída. Mis manos y brazos, que debían sostenerla, quedaron en perpleja vibración. Demoré en reestablecer los movimientos inconscientes de ese desfachatado temblor. Pude lograrlo cuando comprendí que no estábamos solos, sino suspendidos; aunque los pies estuvieran apoyados en la tierra —los míos—.

Olgah no pudo volver a ponerse de pie. Permanece acostada, suelo rotarla para que no se le astille la ilusión. Para lograrlo debo invocar los sagrados cordeles del Li Bidú; entonces, ella percibe mi intención: un contacto profundo, que va más allá de tocar y empujar la piel hasta llegar al corazón, centro del filamento principal que establece la dirección vertical, de fuego.

Nadavit´na kozhu le llamo a esa comunión. Gloria, la madre de Olgah le llamaría Pushskin; en inglés: empujar la piel.

Capítulo 5

Pushskin

En el circo, ninguno advierte que debo ocuparme de Olgah bastante tiempo. Tiempo sin horario ni fin, con el objetivo de recuperarla.

Mi función, además, es dirigir las piltrafas de lo que fue el Gran Ciryako creado por mi abuelo, quien inauguró aquella carpa fabulosa, con ornamentos tradicionales rusos, que tuve que vender para poder seguir adelante ante la decadencia acaecida —precisamente— por la caída. Los artistas se fueron apenas las investigaciones policiales se lo permitieron, y me dejaron tan solo como Olgah dentro de su decomiso.

Ver partir los carromatos en fila hacia la desaparición, la despedida lúgubre para mí pero alegre para ellos, que cantaban su liberación, nos dejó abandonados como los dos leones y los tres tigres sin domador. Vendimos los animales para sobrevivir. Evelyn, con algunos de los cisnes —vivos—, realizaba la rutina de Gloria con la mitad de talento —y de aves—. Todo a medias, como el número del trapecio que Evelyn intentó ejecutar reemplazando a Olgah. Vespucio hizo mi parte; todo tan mediocre, que comencé a sentir asco de estar al frente de semejante bizarría. Nada tenía que ver con los dorados fundamentos del verdadero Gran Ciryako, quien desde lo alto de su mundo, junto al dios circense, habría clamado insultos por mi poca capacidad como líder grupal. El klan se desmembraba como la lana de la abuela Hania, que tejía argumentos para abrigarnos. La recuerdo cada día, cuando miro su fotografía en mi carro. Ella y mi abuelo, erigiendo una gruppa que se fue desintegrado con el correr de la tragedia.

Vespucio ha sido siempre fiel, desde que lo recogimos en el camino. Un muchacho vigoroso y despierto; lúcido aunque chabacano, pero simpático. Eso es lo principal en un payaso, aunque su poesía hubiera quedado sumergida en su Venezia natal. Intenté otorgarle referencias que había adquirido en la Universidad del Circo de Moscú, pero él no sabía captar sino el sentido y las técnicas físicas.

Vespucio fue entregado por su padre marino, se unió a nuestra gruppa klan desde muy niño. Fue el más fiel amigo de Olgah y compartió con Gloria el cuidado de los cisnes. Estaba seguro —dada mi experiencia— de que terminaría relacionado con mi nieta; aunque aquella mañana, cuando vi a Olgah renguear en busca de pan y leche, intuí aquello que vendría, pero nunca supuse que el hecho resultaría de tamaña gravedad.

***

A mi abuelo lo llamo Ciry, desde que supe que la tierra no tenía conspiración contra mi cuerpo, aunque sí contra mi cerebro. No le hablo, pero lo pienso como Ciry. Eso hace que él intuya mis vocablos no pronunciados. Debo ser breve para ocupar mis pensamientos, pues al fallar las conexiones físicas de la corteza cerebral, cualquier elemento puede aparecer en mi cabeza. Allí no está la mente. Gracias a mi estado entendí que esa sustancia es Ildio; algo que deambula entre la sangre, bajo la piel, sobre los huesos y la fascia, más allá —o acá — de las moléculas. Fluye según sea nuestra conexión con los filamentos del Li Bidú.

Todo es tan grande, y tan pequeño, que abarca la inmensidad sin exterior como la insignificancia sin interior. Dejarse estar —y ser— fue el mandato de mi propia mente ambulatoria.

Intuir a Ciry tan solo, desmembrado y desgastado por mi culpa, hace que broten en mí borbotones de inmaculada compasión hacia él. Sé de memoria que pretende intercambiar el lugar conmigo; me lo ha dicho, creyendo que no comprendo. Sabe que escucho, pero cree que no entiendo.

Él no está preparado para quedar en mi estado; estoy en una situación que agradezco cada día, por la posibilidad que me dio de comprender la eternidad. Es un simple paso trascendente, mediático, para llegar al verdadero umbral. No siento frío ni calor, asco o vergüenza. Estoy despojada de instintos básicos. Me alimento mediante una sonda ubicada bajo mi ombligo, pero no comprenden que mi comida es inmaterial, dulce y pegajosa; se llama Ildio, con sabores a elegir según la circunstancia. Respiro a través de un foco localizado detrás de la frente: el orifico directo hacia la substancia esencial; los aromas afloran como el puro aire del cosmos.

La gula está fuera de mi apetencia, tanto como el deseo.

Cuando Ciry me porta hacia la altura del David, puedo caminar sobre una suerte de pasarela, aunque los demás vean mi cuerpo yermo, sostenido —aparentemente— por los brazos de mi abuelo, laxo, pesado a pesar de la levedad con la que transito la existencia de ese momento sublime.

***

Olgah no pesa cuando realmente me conecto con ella. Busco el (con)tacto en la palma de mi mano y empujo la piel para llegar a su corazón, latente, fogoso, perpetuo.

Esa conexión no siempre es posible de mi parte, ya que los asuntos referidos al circo y la organización me demandan momentos insufribles; siento que se me quita tiempo para realizar ese mágico ritual que necesito/a con Olgah. Ella me mira —con su ojo izquierdo— y advierto la compasión que otros no tienen conmigo. Escuchar mi nombre a cada rato me perturba.

—Ciryako...

—¡Ciryako!

Todos llaman en un tono diferente, piden algo pero nunca dan un —mínimo— consuelo ante mi desintegración por no estar a tiempo con Olgah, para llevarla hacia lo alto, ingresando en las profundidades.

Capítulo 6

Oujou

Mi desgano iba en aumento, como los chillidos que comenzó a lanzar Olgah. La primera vez fue espeluznante. Supuse que el sonido provenía de uno de los gansos infiltrados entre los cisnes, para hacer bulto en la escena. Al asomarme a donde estaba mi nieta noté que era ella, profiriendo horrendos alaridos que no podía identificar si eran de dolor, furia o alguna pasión desenfrenada que no sabría cómo nominar. Procuré calmarla, pero ella no dejaba de tensarse y temblar. Al menos había surgido un movimiento nuevo, aunque sumamente extraño.

Eran altas horas de la noche, pero manejé mi carro hasta llegar al hospital. La tensión de Olgah era tal que me resultaba imposible levantarla, como cuando la llevaba a la altura del David. Su peso estaba cuadriplicado y mis fuerzas, desvanecidas.

Un enfermero apareció con una camilla e intentó apaciguarla con una inyección, que ella le arrancó de un arañazo como si fuera uno de los tigres vendidos.

A pesar del desvelo, me sentía entusiasmado. Olgah podía moverse, aunque convertida en una fiera salvaje. Tal vez su cerebro se hubiera conectado con lo más primitivo que guarda un ser humano. La miré fijamente —ella había abierto el otro ojo—, su mirada no estaba perdida como siempre, sino enfocada dentro de una profundidad incognoscible —por lo menos para mí—.

—¡O Shizu Mari! —invoqué tres veces, como hacían los domadores con las bestias.

***

Las palabras de mi abuelo calman la ira interna que había brotado dentro del Ildio, y enredado los filamentos del Li Bidú. Me tranquilizo de la misma forma que cuando pisaba la pasarela, a los cinco metros con diecisiete centímetros de altura.

Algo se está arrancando de mi caparazón, ese que se había adosado durante tanto tiempo, desde aquella horrible caída.

Apenas dichas esas mágicas palabras mis brazos se elevan, contrariando la gravedad terrestre para fundirse con el cielo. Mis piernas se acomodan, flexionando las rodillas; mi pelvis se levanta buscando el remolino de la inconsistencia. Cuando mi abuelo me abraza, me fundo dentro de su pecho, como el capullo de una mariposa a punto de volar por primera vez.

—¡Pushskin…! —dice él.

Yo no puedo emitir palabra, pero los sonidos comienzan a evocarse en mi garganta, tras la lengua, en el paladar, como si quisieran salir desde la profundidad de mi corazón, aunque no tuviera idioma. Ni yo ni él entendemos las palabras que voy diciendo. No puedo conectar mi conciencia sino a la vibración de los sonidos provenientes de algún lugar de la historia, de otros mundos, con una energía que basta para entendernos con Ciry y aquellos que comienzan a prestarme atención, más allá de considerarme una planta o un mueble.

***

De golpe, Olgah se sentó en la camilla. No podía creerlo. Dijo palabras en ruso antiguo, idioma que había conocido pues desde niño me interesaron los ancestros y los cuentos arcaicos, que me esforzaba en aprender para relatarlos y representarlos en la pista. «¿Cómo pudo ella saber ese idioma?», pensaba fascinado por la magia suscitada.

El enfermero agredido por Olgah quedó admirado ante la sutileza que ella presentó luego de mis calmantes palabras. Me pidió permiso para repetirlas en casos parecidos. No era la primera vez que en el hospital se presentaban pacientes con esas características. Le dije las palabras, y le confesé que era la primera vez que las usaba; me habían llegado a la mente dictadas por alguno de los domadores conocidos en el Gran Ciryaco.

—Saldré adelante, abuelo —traduje de lo que decía Olgah—. Aunque estaré en otra esfera.

Me llenó de emoción la interpretación. Recordé el cuento que le relataba cuando ella era una niña. Las imágenes pasaban frente a nosotros, como las películas que alguna vez habíamos disfrutado juntos.

—Es mejor así, Olgah —dije en ruso arcaico. No sé si ella interpretó, o si solamente emitía las palabras sin registro consiente.

***

La conciencia se enredaría en cada una de las fibras del Lí Bidú, hasta que no me fuera posible independizar cada uno de esos filamentos —hilos de la marioneta que estaba siendo—; no podría tener voluntad propia. Estoy sostenida por Ildio, pero desde una madeja confusa.

Sería conveniente que empezase a desenhebrar cada hilo, hasta descubrir la conducción de mi pellejo.

—Hazlo tranquila —dijo Ciry, en un idioma que no entendí pero sí comprendí de inmediato.

Se trata de la intuición y la conexión que he llegado a tener con Ciry. No existe lengua que pueda suplantar el empuje de la piel que él hace, cuando conduce el movimiento perplejo hacia el fluido cósmico.

—Ser o no ser —dice mi abuelo. Y en este momento entiendo a Shakespeare, de quien tanto me leía mi madre.

***

En el momento del contacto con Olgah, a los problemas del circo, interminables, obsoletos, intransigentes, que me abrumaban debía dejarlos fuera del carromato, e ingresar con ella de una manera calma, siendo, no solo estando. A veces lo conseguía, lograba el cometido. Al “no ser”, todo resultaba en vano.

Cuando ella comenzó a proferir sus gritos, se manifestaba de manera bestial. Eso me daba la pauta de que el errado era yo. Significaba que había ingresado en la comunión llevando —y trayendo— todo lo que me habían adosado afuera —del carro—. Nadie comprendía que una hora de demora afuera, resolviendo argumentos ajenos de poca importancia, significaba tiempo perdido para Olgah y para mí, la imposibilidad de aflorar en la esfera ajena, en otro plano del circense, más allá de la pista; precisamente a la altura del David.

A medida que el circo fracasaba, se iba acortando el tiempo que podía dedicarle a Olgah. Ella me esperaba con lo que empezó a centellar en su rostro: la sonrisa fantástica, la carcajada acicaladora de pesadumbre cotidiana. Grito espeluznante versus carcajada pimpante. Dos opuestos que no sabía(mos) cómo identificar, a qué atribuir. Hacía falta el término medio, o las medias tintas en su emoción. Olgah me había anunciado que estaría en otra esfera; seguramente la de las contradicciones, irresueltas por su cerebro fraccionado.

Me resultaba extremadamente difícil poder captar la asombrosa función del cerebro humano. Intenté investigar, buscar en libros y enciclopedias que extraía de las bibliotecas en algunas ciudades que íbamos visitando. Neuronas, neurotransmisores, centellas y cortocircuitos.

“El cerebro es maleable, se pueden aprender nuevas funciones, así como los malabaristas lo hacen, sin tener la coordinación de nacimiento”, leí en uno de los tomos. Supuse que si todos traemos un chip con movimientos condicionados desde el nacimiento, otros podrían tener el chip desajustado o con otras conexiones. De hecho, Olgah había aprendido a cabalgar antes de hablar, y a trepar antes de escribir.

Mi cuestionamiento era: ¿la debía rehabilitar, o habilitar? Ella ya sabía algunos movimientos básicos, como caminar o hablar, pero otros los había adquirido, pues fue “habilitada” para lograrlo.

Si bien Olgah había tenido una gran recuperación, no podía coordinar sus movimientos, salvo que mi contacto pudiera guiarla. Me dejaba, también, llevar por ella. Consideré que ese descontrol no era tal, sino que las transmisiones provenían de otro lugar —o tiempo— con energías desconocidas y fundamentos ignorados —por nosotros—.

—Esto es la danza de los tiempos —le dije una vez, cuando habíamos logrado una comunión perfecta.

—Y de los espacios —contestó ella en idioma ancestral.

***

Ciry busca explicación. Se sumerge dentro de volúmenes académicos, como si eso fuera posible. Es inexplicable el camino de la eternidad; aún no ha sido descubierto por la ciencia. Apenas si el arte puede acercarse.

Cuando se produjo la caída, estábamos en pleno auge del Op art. Eso es lo que empecé a ver luego de la decantación No solo con los ojos de afuera, sino con todos los de adentro. En cada poro de mi piel existe un ojo. Cada uno ve desde su perspectiva. Tal vez eso sea lo que distorsiona mi percepción de lo que supuestamente es la realidad.

Miro con los oídos y oigo con los ojos, veo el color de la música y sus tornasoles; cuando las notas agudas acrecientan los tonos luminosos, y las graves se vuelven opacas y oscuras. Los pentagramas (de)penden del Lí bidu, filamentos que sostienen la musicalidad.

Ciry suele ponerme música china. Lo escucho decir que eso provoca en mí una sutileza de movimientos. No tengo noción de lo que hace mi cuerpo, pues la perspectiva me confunde. Los sentidos están confabulados con mi ineptitud. Sí sé que los orientales utilizan cinco notas musicales, que no corresponden a las conocidas por los occidentales. Escucho esa vibración y emito palabras que desconozco.

—Oujou—dije, sin saber el significado, ni el origen.

—No es muerte, sino “ir hacia la vida” —traduce Ciry cuando la escucha.

Capítulo 7

Tienda

No podía asumir la devastación. Cuando Olgah estaba relajada, y flotaba en su espacio —al que quería llegar a toda costa—, me sentía atosigado dentro del infortunio.

El espectáculo del circo se tornaba cada vez más deplorable, con artistas mediocres; salvo Vespucio, que a partir de la recuperación de Olgah, se esforzaba por interpretar los mundos mágicos que ella siempre quiso contagiarle para darle poesía a sus rutinas bizarras.

—Puedo ayudar en lo que necesite, Ciryako —anunció el payaso italiano—. También puedo dedicarme a Olgah, si usted me enseña lo que hace con ella, para lograr que esboce esa fantástica sonrisa. Desde afuera oigo las carcajadas… son para mí el inexplicable tremolar de la felicidad desconocida.

—¡Qué poeta Vespucio! —dije con sorna. El muchacho se avergonzó —. No puedo enseñar lo que hago con ella, pues precisamente es Olgah quien me enseña a mí. Es una cuestión de sintonía.

—Déjeme probar, por favor, Ciryako —propuso el payaso.

No podía negarme a semejante propuesta. Me ahorraría culpa en los momentos en que me demandaban los demás, cuando mi intención estaba enfocada en la comunión con mi nieta; como si debiera cumplir un contrato a rajatabla. Sabía que no era así, pues ella sabía estar y ser sin la ayuda de nadie, pero nunca pude quitar de mi corazón la oscura mancha del yerro.

***

Noto cuando Ciry entra con culpa por demorarse. Como si yo supiera de tiempo terrenal. Si algo aparece para alegrarme, en buena hora; si no, sigo danzando en la impunidad de la nada. Allí no existe la materia, solo vibraciones tenues, fogosas, o, en el peor de los casos, diafragmáticas y falsas. En esos casos un ultraje se produce en la enredada madeja de los Lí Bidús que me sostienen. El dolor no es como el que sentía en la tierra; es peor al no sentir el cuerpo, se ahonda en el alma. Debo embadurnarlo con espíritu para soportar la afrenta. El alma es frágil, acuosa, anaranjada; el espíritu es refulgente y esplendoroso, indolente.

Se desesperan por entender mis alaridos —que no escucho— o buscan calmar mi dolor, pero no saben cómo. No podrían nunca penetrar las ondas capas de la madeja enredada donde se inmiscuye un sustrato que no corresponde a la vibración. A veces, la música puede acomodarlo. Mi abuelo intenta cambiar los long play,que se apilan al costado de mi cama cada vez más desordenados, ya que ante la premura de la búsqueda, los estuches se pierden y los discos se rayan. El sonido de la púa, cuando rebota, me produce risa. La repetición hace que los filamentos se identifiquen, y puedan buscar su camino directo hacia Ildio.

De a poco fui comprendiendo que esos hilos no se extienden en una sola dirección —con dos sentidos opuestos— sino que conforman millones de direcciones, una esfera. Al comprenderlo, deduzco cada vez más difícil mi recuperación definitiva —si es que algo definitivo existe en la vida—.

Oujou,el largo camino hacia la eternidad.

***

Los pocos que fuimos quedando en la gruppa klan nos reunimos en la carpa común para la cena; cerca de mi carromato, ya que eso corresponde a una premisa propuesta por el Ciryako original. Él cuidaba la forma del estacionamiento y la comunidad que se formaba alrededor en cada sitio al que arribábamos.

Se desplegaba el gran tapiz Killian, nuestro hogar. Lo único fijo que teníamos en nuestra vida nómade. Sobre la superficie de esa gran alfombra —de ocho metros por cinco—, hilada por los ancestros, con dibujos que marcaban las posiciones de cada miembro, se izaba el tendal que nos cubriría durante las reuniones y festejos. El sur, de fuego, sería el lugar del padre. El norte, de agua, la madre. Al noreste, la montaña: el abuelo. Al oeste, el lago: mujer joven. Al este, el trueno: hombre joven. Al suroeste, la tierra: la abuela. Al sureste, el viento, y al noroeste, el cielo; orientaciones que quedaban a merced de las circunstancias y artistas del klan.

Los sitios se iban cambiando a medida que sucedían nacimientos —y muertes—: el padre pasaba a ser abuelo, el hijo “hombre”, o la hija “madre”. En medio de las ocho direcciones, se clavaba el palo de sostén de la carpa. El centro determinaba el eje vertical con dos sentidos: arriba-abajo; la nada, el vacío, la unión de los ocho elementos de la naturaleza que conformaban la gruppa, destruida en gran parte a partir del nefasto acontecimiento de la caída.

Mientras estábamos todos reunidos en el tapiz, festejando, comiendo, bebiendo y celebrando cualquier acontecimiento como excusa, Olgah permanecía en su propia intemperie. No era fácil trasladarla, no podía ocupar su lugar de “mujer joven” ya que resultaba difícil extraerla de su propia esfera, dentro del carromato —el mío— cercano a la tienda de celebración.

Nunca más pude brindar con la alegría con que supe hacerlo antes, cuando Olgah estaba presente y nos mirábamos con la complicidad característica; la misma que soslayábamos en el aire, previamente al acto mortal. Saber que ella estaba apartada me generaba una grieta emocional pusilánime, fangosa. Pero no podía retirarme de la reunión, ya que mi lugar vacío significaría el acabose.

Cuando Vespucio me hizo el ofrecimiento para colaborar, supuse que sería una buena ayuda: la acompañaría en esos momentos en que mi presencia estaba confiscada —en ambos lugares—.

Capítulo 8

Chi Chown

Mi abuelo cree que sufro. En el estado en que me (des)encuentro, no existen las emociones del mundo terrenal. Si bien no estoy muerta —tampoco segura—, las percepciones son diferentes.

La transición hacia el orbe fantástico, creado por mí misma durante el período terrenal que me tocó vivir es difícil, pero necesaria para la evolución.

Mi caída fue programada por Ildio, que utilizó a Evelyn para que mi conciencia pudiera crecer y elevarme aún más alto de los cinco metros con diecisiete centímetros; la estatura del David.

La noche previa a la caída, Vespucio intentó someterme. Noté que su desliz empezaba a tener objetivos que no correspondían a nuestros habituales juegos.

En aquel momento dudé: dejarme llevar por el filtro sensual que comenzaba a brillar en mi piel, o crear un puente, cornisa o barricada contra aquella sensación que nunca antes había llegado a advertir. Ambos estábamos en la misma situación; pero él siempre fue pura pasión y voluntad. En mi caso sabía, por mis ancestros, el camino de la estrella circense, que va más allá, mucho más alto de la pista, duplicando la estatura del David, allí donde el palo vertical de sostén marca el límite entre lo preciso y la inexistencia.

—Necesito estar en ti —jadeó Vespucio, aplicando su promontorio sobre mi capullo.

—Yo necesito ser en ti, Vespucio —balbuceé dentro de su oído. Lo tenía encima, sobre la plataforma del trapecio; allí donde nos parábamos con mi abuelo para trepar cada uno al suyo.

Luego de la última función diaria, solía enseñarle al payaso algunos trucos aéreos.

Aquella noche, solos en lo alto, iluminados solamente por la tenue luz de ensayo, admiré su piel de pétalo, tan blanca y lisa como el mármol; cálida como la picazón que no podía contener, urticaria que brotaba en cada poro de mi antojo desconocido. Su torso desnudo acariciaba mi incipiente adolescencia. Mi envoltura adquiría vibraciones nuevas ante el fogoso contacto. No quería abrir mis ojos, para no encontrarme con los suyos; pardos profundos. Embutí mis labios en su cuello ancho, degustando su nuez de Adán con sabor a fruta fresca, tan desconocida como todo lo demás. Estaba llegando a un fin sin principio, me caía de la vida sin haber subido. Yo misma bajé sus calzas ajustadas, dejando en libertad lo que solo conocía por comentarios. Me aferré a sus nalgas férreas como las del potro que domaba mi madre. No podía resistir a la arremetida, cuando el mar salado brotaba en mi centro para alojar al extraño sujeto que serpenteaba entre mis muslos protectores del atropello final.

Vi el rostro de Chi Chown en el final del mástil, me rogaba que detuviera la acción conjunta.

Vespucio me llevaba dos años, yo apenas había cumplido quince. El tiempo se infiltraba en el fragor. El dios del circo me observaba, y quise escapar de mi propio vértigo; el del muchacho estaba en la cima de la exaltación cuando decidí escapar. Él me retuvo con su pierna fuerte, apresando mi rodilla. Trepé al trapecio y jalé la pantorrilla de Vespucio aferrada a la mía. Un crac conjunto sonó en nuestras articulaciones y rompió el compromiso con Eros, para asumir el de Chi Chown—yo— y el de Baco —él—.

Colgada del trapecio me lancé hacia la otra explanada, en la esquina opuesta de la carpa; desde allí bajé, rengueando, con el mar deslizándose en mi piel, olas espumosas de un fragor postergado.

Hui hacia el carromato de mis padres. Vi, desde lejos, que Vespucio se iba, solo, al suyo, el que compartía con otros jóvenes de su edad. Seguramente comentaría la fechoría, jactándose por algo que no llegó a concretar.

Como todas las mañanas salí a comprar pan y leche. No podía caminar. Mi rodilla aún mantenía la escansión del placer, la expulsión de la culpa. La resignación. Tal vez el presagio de lo que iría a suceder esa noche, cuando mi vida se tornó un pasaje hacia la irracionalidad.

***

Temo dejar solo a Vespucio con Olgah. Él dice que puede cuidarla, pero he oído comentarios, cuando la investigación policial, sobre la relación que tenía con ella.

No me fue revelado totalmente, pues los relatos de los menores fueron hechos en secreto, pero tengo intuición, y no descarto que entre el payaso y Olgah haya ocurrido algo, pues el joven se mostraba muy perturbado.

—Por favor, Ciryako, no dude de mí. Olgah es lo que más amo en la vida; aún la deseo, a pesar de que esté postrada y no me reconozca —dijo el joven extirpando mis propias intuiciones.

—Eso lo sé de sobra, Vespucio. No soy tonto. He pasado toda mi vida en el circo. Más de sesenta años transitando situaciones idénticas que se repiten año tras año, con los mismos condimentos. Te hemos dado asilo, y conozco cuál será tu próximo paso: en uno o dos años, cuando alcances tu óptima condición artística, nos abandonarás, como hicieron todos los demás. Estoy tan acostumbrado, que ya no me asombra. Ni siquiera los extraño, pues lo sé desde un principio.

—No es mi caso, Ciryako. Hasta que no pueda a ver a Olgah recuperada, no estaré en paz, y mucho menos lejos. Aunque ella no repare en mí… —dijo a punto de llorar.

Vespucio pasaba con Olgah el tiempo que yo no podía acompañarla. Como director de circo, las tareas se multiplicaban al quedar tan pocos artistas. Había que contratar nuevas atracciones en cada ciudad. Eso le dio al Gran Ciryako un nuevo norte. Ya no era la gruppa klan, sino una compañía inestable donde éramos pocos los originales: Olgah —postrada—, Evelyn —en la mira—, Torkuato y familia, Los hermanos Gross y Vespucio, quien no estaba desde el principio, pero sí involucrado por su sentido de pertenencia —al desamparo—.

Capítulo 9

Mal´chik

Los hermanos Gross, siempre dicharacheros, suponían que todo en la vida debía celebrarse; incluso aquello considerado malo. Todo merecía un brindis para revertirlo. Siempre compartí esa idea, hasta que sucedió lo de mi nieta.

Evelyn me miraba desafiante. Sabía de mi seguridad ante su accionar perverso. No quise denunciarla por respeto a Gloria; aunque a ella también la había eliminado por carácter transitivo, como a mi hijo, abandonado en un loquero turco lejos de nosotros. No podía enfrentar a Evelyn, y menos aguantar la soberbia con que se envolvía para protegerse.

No contenta con los estragos que había originado, comenzó a perseguir a Vespucio y llamó la atención de todos los demás, embutidos en la profunda tristeza que había envuelto al Gran Ciryako en la época de recesión policial.

—No puedo soportar a Evelyn, señor —me dijo Vespucio en una oportunidad; cuando la vida se había tornado lúgubre, inactiva y vacía—. Estoy seguro de que ella tiene algo que ver con la caída de Olgah.

—¿Cómo lo sabes? —pregunté. Necesitaba cerciorarme de mi intuición.

—La vi manipulando las cuerdas del trapecio. Le pregunté, y me dijo que quería asegurarse de que estuvieran bien atadas ya que no se animaba a trepar.

—¿Le has contado eso al fiscal?

—Sí. Pero Evelyn les dijo lo mismo. Me resultó sospechosa esa actitud, la soga se cortó al otro día —argumentó afirmando mi sospecha.

—No tiene sentido denunciarla, Vespucio. Intentemos recuperarla nosotros. En la cárcel no podría regenerarse; por lo pronto, es menor de edad. La llevarían a un internado de menores.

Aquella conversación con el muchacho quedó allí, aunque tácitamente sentíamos complicidad ante la presencia de la joven, que nos resultaba tan hiriente como una culebra venenosa. Quise llegar a su corazón, pero el resentimiento que cubría el mío lo tornaba imposible.

***

Evelyn siempre fue urticante conmigo, incluso con mi madre, que la trajo al circo para hacerle un favor ya que estaba a merced de un padre borracho y una madre loca. Cuando apareció en el circo estaba cubierta por una pátina pegajosa, producía una reacción adversa en muchos de los que conformábamos la gruppa klan.