2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

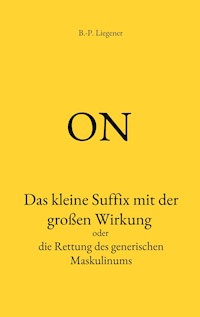

Das generische Maskulinum ist ein viel zu wenig verstandenes Element der deutschen Sprache. Das liegt an einer sprachlichen Asymmetrie. Diese zu erläutern und zu beseitigen ist der Zweck dieses Büchleins.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 40

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Die Lücke

Generische Substantive

Das Suffix

Die Ablehnung des generischen Maskulinums

Bedeutung des klassischen Genderns

Im Englischen ist alles leichter

Wie geht es weiter?

Vorwort

Liebe Leser (m/w/d)!

Sprachen sind nicht vollkommen. Dies zu sagen ist eigentlich überflüssig, denn wie ein lebendiges Wesen wächst und verändert sich jede Sprache, solange sie gesprochen wird. Und wie ein Mensch in jeder Phase seiner Entwicklung, trotz oder vielleicht sogar gerade wegen seiner Unvollkommenheit, etwas Liebenswertes hat, so kann man sich auch an der äußeren wie inneren Schönheit einer Sprache freuen. Es hat, so scheint es zunächst, keinen Sinn an ihren Fehlern herumzukritteln, diese gar eliminieren zu wollen, denn trotz all ihrer Schwächen ist unsere Sprache hochfunktionell. Durch ständigen Wechsel passt sie sich allen neuen Erfordernissen an, auch wenn die entstehenden Veränderungen nicht unbedingt all ihren Sprechern gefallen. Um das Hohelied der Sprache zu singen, würde ich gerne von einem natürlichen Sprachwandel reden.

In der Realität ist es natürlich immer mindestens ein Mensch, der die Sprache bewusst oder unbewusst in einer anderen Weise gebraucht, als es bislang üblich war. Und wir vielen Sprecher können uns wenigstens in der Anfangsphase der Änderung dafür oder dagegen entscheiden, wir können den neuen Sprachgebrauch übernehmen oder ablehnen. Bis er uns gewissermaßen überrollt, wenn sich eine entsprechende Menge von Nutzern ihn angeeignet hat.

Ein hübsches Beispiel für einen Ausdruck, der sich ohne Plan ins Deutsche geschlichen hat, sind die entgleisenden Gesichtszüge. Jemand nutzt die Mehrfachbedeutung des Wortes Zug für ein Wortspiel. Dieses kommt so gut an, es wird so häufig gebraucht, dass irgendwann kaum noch jemand den Witz merkt. Es ist ein geläufiger Ausdruck geworden. Aber es geht noch weiter: Ein kritischer Sprecher merkt, dass ein Gesichtszug wohl kaum entgleisen kann wie die Eisenbahn. Es muss sich also wohl um einen Fehler handeln. Natürlich! Gemeint ist, dass jemand seine Gesichtszüge nicht kontrollieren kann, ihm entgleitet die Kontrolle darüber. Und schon ist ein neuer Ausdruck entstanden. „Ihm entglitten sämtliche Gesichtszüge!“ Ob das allerdings die fazialen Bahnkatastrophen irgendwann ablösen wird, ist eher fraglich.

Absicht ist natürlich bei eingängigen Sprüchen oder Neologismen in der Werbung im Spiel. Wer sich vor Augen führen will, was man mit gezielten Sprachregelungen erreichen kann, muss sich nur einmal die Begrifflichkeiten totalitärer Systeme anschauen. Wir in Deutschland haben damit ja leider nur allzu viel Erfahrung gemacht. Es handelt sich hier um eine Doppelfunktion der Sprache: Sie beschreibt Realität, dazu ist sie da, aber sie schafft auch Realität. Es ist ja augenfällig, dass ein Umerziehungslager nur etwas Gutes sein kann. Dort lernen Menschen, die Welt aus dem richtigen Blickwinkel zu betrachten. Oder etwa nicht? Nein eben nicht! Auf diese trügerische Kraft der Sprache werden wir später wieder zu sprechen kommen.

Es gibt unzählige Weisen, auf die sich Sprache entwickeln kann. Doch auch von einer bewusst initiierten Neuerung, der es nicht gelungen ist sich durchzusetzen, soll hier berichtet werden. Es ging nämlich um das Füllen einer Lücke in der deutschen Sprache. 1999 wurde von einem Getränkehersteller in Zusammenarbeit mit der Duden-Redaktion ein Wort für das Gegenteil von durstig gesucht. Hungrig und satt, durstig und – hier fehlt etwas. Eine Jury entschied sich damals für das wirklich gute sitt. „Ich bin sitt und satt“ klingt, als sei es schon seit Jahrhunderten ein Ausdruck für die Zufriedenheit nach genügendem Genuss von Speis und Trank. Offensichtlich ist es aber für ein Kunstwort schwer, sich zu etablieren, denn es steht heute nicht im Duden und ist auch nicht wirklich in aller Munde. Möglicherweise war die Lücke nicht bedeutend genug. Immerhin gibt es genug Möglichkeiten, sie sprachlich zu umgehen.

Sicher ist Ihnen auch schon die eine oder andere Lücke in unserer Sprache aufgefallen. Das können ganz unbedeutende Dinge sein. Um mich im Thema Sprachlücke festzukrallen, gleichzeitig aber den Fokus langsam auf Suffixe, zu lenken sei hier solch eine Nachsilbe erwähnt, der ein Pendant mit entgegengesetzter Bedeutung fehlt. Es geht um das schöne, altmodische -wärts. Man kann heimwärts oder himmelwärts streben, also in Richtung auf ein Ziel hin, aber es gibt kein entsprechendes Suffix für das Streben von einem Ort weg. Wer sich noch an den Physikunterricht in der Schule erinnert, dem mag jetzt ein bedeutungsgleiches Begriffspaar in den Sinn kommen. Damals lernten wir, dass eine zur Mitte hinstrebende Kraft zentripetal, die von ihr wegstrebende, sie fliehende aber zentrifugal genannt wird. Für Physiker und Mathematiker ist es essentiell, solche Gegensätze benennen zu können, daher musste man die lateinischen Fachbegriffe dafür prägen. Im normalen Sprachgebrauch kommen wir gut ohne Wörter wie heimfliehend aus. Deshalb hat meines Wissens auch sinnvollerweise nie jemand versucht, diese Lücke zu schließen.

Aber wir kommen jetzt endlich zum Ziel dieser Einleitung. Es gibt nämlich ein sehr bedeutsames Suffix in der Deutschen Sprache, dem eine komplementäre Entsprechung fehlt: Die zwei Buchstaben -in