Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

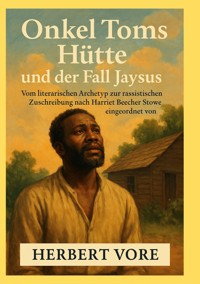

Was bedeutet es, einen Menschen heute 'Onkel Tom' zu nennen? Dieses Buch verbindet Literatur, Gesellschaftskritik und juristische Analyse. Im Mittelpunkt steht Harriet Beecher Stowes weltberühmter Roman Onkel Toms Hütte, der ursprünglich als Aufruf zur Menschlichkeit und zur Abschaffung der Sklaverei verfasst wurde und heute oft als Beleidigung gegen People of Color verwendet wird. In einer sorgfältigen Einordnung analysiert der Autor Herbert Vore, wie ein literarischer Archetyp zur rassistischen Zuschreibung mutierte. Der aktuelle Fall aus dem Jahr 2025 in dem der Musiker Jaysus den Künstler Twizzy öffentlich als 'Onkel Tom' bezeichnete, dient als Ausgangspunkt für eine kritische Auseinandersetzung mit Sprache, Diskriminierung, öffentlicher Wahrnehmung und rechtlichen Konsequenzen. Das Buch enthält den vollständigen Originaltext des Romans Onkel Toms Hütte in deutscher Übersetzung, begleitet von einer umfassenden Einleitung, Kapiteln zur Sprachkritik, juristischen Kommentaren, kulturhistorischen Hintergründen und ethischen Fragestellungen. Ein unverzichtbares Werk für alle, die Sprache verstehen, Geschichte einordnen und Gegenwart bewusst gestalten wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 767

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einführung – Ein Begriff im Brennglas der Zeit

Kapitel 2: Die literarische Figur Onkel Tom

Kapitel 3: Der Begriff „Onkel Tom“ im Wandel

Kapitel 4: Weitere kritische Begriffe in Onkel Toms Hütte

Kapitel 5: Sprache als Gewalt – Dialekte, Pidgin und Paternalismus

Kapitel 6: Der „gute Sklavenhalter“ – ein literarischer Mythos und seine Gefahren

Kapitel 7: Vom Helden zur Karikatur – Der Mythos Onkel Tom

Kapitel 8: Schwarze Frauenfiguren – Zwischen Opferrolle und Retterin

Kapitel 9: Der Fall Jaysus vs. Twizzy – Eskalation auf offener Bühne

Kapitel 10: Der Gerichtsbeschluss im Fall Twizzy gegen Jaysus – Eine juristische Einordnung

Kapitel 11: Der Begriff als Waffe – Sprachstrategien in digitalen Debatten

Kapitel 12: Betroffenheit, Reaktion und Bewältigung – Wenn Sprache verletzt

Kapitel 13: Medien, Feuilleton, Popkultur – Die kulturelle Verarbeitung kritischer Begriffe

Kapitel 14: Literarisches Erbe und kollektives Bewusstsein

Kapitel 15: Schlusswort – Sprache als Werkzeug der Befreiung oder Unterdrückung

Onkel Toms Hütte

1. Kapitel

Ein Menschenfreund

2. Kapitel

Der Gatte und Vater

3. Kapitel

Ein Abend in Onkel Toms Hütte

5. Kapitel

Die Entdeckung

6. Kapitel

Der Kampf der Mutter

7. Kapitel

Ein würdiges Trio

8. Kapitel

Ein Senator ist auch nur ein Mensch

9. Kapitel

Die Ware wird fortgeschafft

11. Kapitel

Das Quäkerdorf

12. Kapitel

Evangeline

13. Kapitel

Toms neuer Herr

14. Kapitel

Toms Herrin und ihre Ansichten

15. Kapitel

Des freien Mannes Verteidigung

16. Kapitel

Miß Ophelias Erfahrungen und Meinungen

17. Kapitel

Topsy

18. Kapitel

Henrique

19. Kapitel

Vorboten

20. Kapitel

Der kleine Evangelist

21. Kapitel

Der Tod

22. Kapitel

Das Letzte auf Erden

23. Kapitel

Wieder vereint

24. Kapitel

Die Schutzlosen

26. Kapitel

Die Überfahrt

28. Kapitel

Cassy

29. Kapitel

Tom will sterben

30. Kapitel

Nimm dich in acht, Simon Legree!

31. Kapitel

Emmeline und Cassy

32. Kapitel

Freiheit!

33. Kapitel

Der Sieg

34. Kapitel

Der Fluchtplan

35. Kapitel

Der Märtyrer

36. Kapitel

Der junge Herr

37. Kapitel

Eine wahre Gespenstergeschichte

38. Kapitel

Resultate

Nachschrift

39. Kapitel

Der Befreier

Die Verfasserin steht Rede und Antwort

Kapitel 1: Einführung – Ein Begriff im Brennglas der Zeit

Wenn ein einzelner Begriff aus einem Roman des 19. Jahrhunderts im Jahr 2025 eine juristische Auseinandersetzung vor einem deutschen Landgericht auslöst, ist das kein Zufall. Es ist vielmehr ein Indiz dafür, wie lebendig, wie wirkmächtig, ja: wie gefährlich Sprache sein kann – vor allem, wenn sie mit Geschichte aufgeladen ist. Onkel Tom, einst eine literarische Figur, ist heute ein Streitfall, ein Kampfbegriff, ein Schimpfwort. Aber auch ein Schlüssel zu unserem Verständnis von Rassismus, Identität, Selbstbestimmung und dem langen Schatten der Sklaverei.

Dieses Buch fragt nicht, ob der Begriff „Onkel Tom“ noch gesagt werden darf. Es fragt:

Was sagen wir eigentlich, wenn wir ihn sagen?

Und: Warum wirkt er – selbst in ironischer oder kritischer Absicht – noch immer wie ein Brandzeichen?

Vom Roman zum Reizwort

Harriet Beecher Stowes Uncle Tom’s Cabin erschien 1852 in den Vereinigten Staaten und entfaltete eine literarische und politische Wirkung, wie sie bis dahin selten ein Buch erreicht hatte. Der Roman wurde zum Bestseller und trug wesentlich zur Mobilisierung der Abschaffung der Sklaverei bei. Gleichzeitig formte er ein Bild Schwarzer Menschen, das bis heute – teilweise unbewusst – in den Köpfen vieler Leser:innen weiterlebt: ein Bild von Demut, Opferbereitschaft, Passivität und göttlicher Geduld.

Was damals als moralisches Fanal gedacht war, wurde im Laufe der Geschichte umgedeutet, verzerrt, instrumentalisiert. Aus der Heldenfigur Onkel Tom wurde ein Symbol für den „guten Schwarzen“ im Sinne weißer Dominanzfantasien – und später ein Schimpfwort für Verrat an der eigenen ethnischen Gemeinschaft. Uncle Tom wurde zum Inbegriff dessen, was man heute als „Tokenism“,

Anpassungsideologie oder Selbstverleugnung unter Druck gesellschaftlicher Machtverhältnisse bezeichnet.

Sprache als Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse

Der Wandel des Begriffs Onkel Tom ist kein Einzelfall. Sprache verändert sich – durch Kämpfe, durch Widerstände, durch Geschichte. Worte tragen Erinnerungen, Gewalt, Erfahrungen in sich. Wer heute „Onkel Tom“ sagt, ruft eine ganze Geschichte auf, ob gewollt oder nicht. Wer den Begriff nutzt, ruft die Sklaverei mit auf, das Blackfacing, die

Bürgerrechtsbewegung, den Popkultur-Rassismus des 20. Jahrhunderts – und die Gegenwart, in der Identitätszuschreibungen politisch umkämpft sind.

Und genau hier liegt die Brisanz: Der Begriff Onkel Tom ist ein Beispiel für semantische Schichtung – für einen Ausdruck, der je nach Mund und Moment nicht nur etwas sagt, sondern etwas macht. Er entmachtet, grenzt aus, kategorisiert. Und das gilt umso mehr, wenn er von Personen geäußert wird, die nicht Teil der betroffenen Gruppe sind.

Der Fall, der alles aufwirbelte

Im Sommer 2025 sorgte ein Streit zwischen zwei deutschen Künstlern – dem Musiker Jaysus und dem Musiker Twizzy – für bundesweite Aufmerksamkeit. In einem öffentlich übertragenen Twitch-Stream bezeichnete Jaysus seinen Kollegen mehrfach als „Onkel Tom“, obwohl dieser ihn ausdrücklich bat, dies zu unterlassen. Die Folgen waren nicht nur emotionaler und öffentlicher Natur, sondern auch juristischer: Twizzy erwirkte eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Frankfurt am Main, das die Äußerung als ehrverletzend und rassistisch konnotiert einstufte.

Dieser Vorfall bildet den Ankerpunkt dieses Buches. Doch er steht nicht allein. Er ist Ausdruck eines tief verankerten gesellschaftlichen Konflikts: Wem gehört Sprache? Wer darf definieren, was rassistisch ist – und was nicht? Welche Rolle spielt historische Verantwortung? Und welche Funktion haben literarische Begriffe in einer digitalen Gegenwart?

Ziel dieses Buches

Dieses Buch ist kein Urteil, sondern eine Einordnung. Es geht nicht darum, eine der beteiligten Personen moralisch zu verurteilen oder in Schutz zu nehmen. Vielmehr soll gezeigt werden, wie ein literarischer Begriff über Jahrhunderte hinweg Wirkung entfaltet – als literarisches Motiv, als politischer Kampfbegriff, als Beleidigung, als Ausgrenzungsmechanismus.

Das Buch gliedert sich in drei Teile:

Teil I

untersucht die Herkunft und Wirkung der kritischen Begriffe in

Onkel Toms Hütte

selbst – mit Fokus auf Sprache, Figuren und Rezeption.

Teil II

analysiert den aktuellen Fall

Jaysus vs. Twizzy

im Kontext von Social Media, Meinungsfreiheit und juristischen Rahmenbedingungen.

Teil III

zieht Konsequenzen für Literaturvermittlung, Rassismusverständnis und sprachliche Verantwortung in der Gegenwart.

Eine Einladung zur kritischen Lesart

Dies ist kein Buch gegen Literatur. Es ist ein Buch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Literatur. Onkel Toms Hütte ist ein bedeutender Text – aber auch ein gefährlicher. Er verdient es, gelesen zu werden. Aber nicht ahnungslos, nicht harmlos, nicht unkritisch. Nur durch ein bewusstes Lesen, das auch schmerzhafte Wahrheiten anerkennt, kann der Roman heute noch Bedeutung entfalten – nicht als Heiligenbild, sondern als Spiegel einer Geschichte, die noch lange nicht vorbei ist.

Denn die wahre Frage lautet nicht: „Ist der Begriff Onkel Tom rassistisch?“

Sondern: „Warum haben wir so lange gebraucht, um das zu erkennen?“

Kapitel 2: Die literarische Figur Onkel Tom

Er ist der Namensgeber eines Klassikers, ein Märtyrer des Christentums, ein moralisches Vorbild – und zugleich zum Symbol von Anpassung und Selbstverleugnung geworden: Onkel Tom, der Protagonist eines Romans, der die Welt veränderte. Doch wer war dieser Onkel Tom wirklich? Und wie ist es möglich, dass dieselbe Figur so widersprüchlich gelesen wird – als Held und als Verräter?

Dieses Kapitel nähert sich der literarischen Konstruktion der Figur Onkel Tom in Harriet Beecher Stowes Roman Uncle Tom’s Cabin. Es analysiert, wie Stowe ihren Protagonisten anlegt, welche ideologischen, religiösen und sozialen Funktionen er erfüllt – und warum aus dieser Figur später ein rassistischer Schimpfbegriff wurde, der nichts mehr mit dem ursprünglichen Charakter gemein hat.

Die Geburt einer literarischen Figur im Kampf gegen Sklaverei

Harriet Beecher Stowe veröffentlichte Uncle Tom’s Cabin 1852 mit der ausdrücklichen Absicht, gegen die Sklaverei zu agitieren. Als weiße, tief religiöse Nordstaatlerin sah sie in der christlichen Nächstenliebe das wichtigste moralische Gegenmodell zum menschenverachtenden System der Versklavung. Die Figur Onkel Tom wurde in diesem Kontext als eine Art Heiligenfigur gezeichnet – gütig, geduldig, selbstlos, demütig. Seine Leidensgeschichte sollte Mitleid wecken, Empörung erzeugen und weiße Leser:innen emotional aufrütteln.

Onkel Tom ist nicht revolutionär, sondern passiv erduldend. Er weigert sich, Gewalt anzuwenden – nicht aus Feigheit, sondern aus tiefer christlicher Überzeugung. Er hält an seinen Werten fest, auch wenn ihn das schließlich das Leben kostet. Gerade diese konsequente Friedfertigkeit wird im Roman nicht als Schwäche, sondern als moralische Größe dargestellt. Tom wird zum Märtyrer, nicht zum Kämpfer.

Tom als moralischer Maßstab – für wen?

Im erzählerischen Zentrum steht Tom als Kontrastfigur zu den gewalttätigen, gleichgültigen oder berechnenden weißen Figuren des Romans – aber auch im Gegensatz zu anderen versklavten Figuren, die entweder resignieren oder fliehen. Durch seine Haltung wird Tom zum idealen Christen, ein Mensch, der sich aufopfert, ohne zu hassen, der Vergebung übt, wo Rebellion möglich wäre.

Doch genau hierin liegt der ideologische Kern des Problems. Denn Toms moralische Überlegenheit wird nur dann sichtbar, wenn er leidet. Seine Größe entsteht durch seine Unterwerfung, nicht durch Selbstbestimmung. Er darf nicht selbst entscheiden, was gut ist – er muss dulden, was schlecht ist, und darin Erhabenheit zeigen.

Für das damalige Publikum – insbesondere weiße Leser:innen – war Tom eine projektionsfähige Figur: ein „guter Schwarzer“, ein edler Leidender, der nicht aufbegehrt, sondern erlöst. Diese Darstellung versöhnte das Gewissen, ohne die gesellschaftlichen Machtverhältnisse grundlegend infrage zu stellen.

Christentum als Copingmechanismus und Ideologie

Toms Glaube ist sein innerer Halt, seine Rechtfertigung, seine Kraftquelle. Doch er ist auch sein Käfig. Der Roman zeigt Tom als jemanden, der seine Ohnmacht in spirituelle Größe verwandelt. Diese Transformation ist einerseits beeindruckend – andererseits problematisch: Denn sie legitimiert ein erduldendes Leben in Unfreiheit als Form der moralischen Erhabenheit.

Der Glaube ersetzt im Roman das Recht. Wo Menschenrechte fehlen, bietet der Glaube Trost. Doch diese Logik verstellt auch den Blick auf die reale Notwendigkeit politischer Veränderung. Der Leser soll Mitleid mit Tom haben – aber nicht mit ihm kämpfen. Der Glaube wird zur psychologischen Lösung eines politischen Problems. Das macht den Roman humanistisch – und zugleich konservativ.

Die Entmenschlichung durch Idealisierung

Tom ist kein Mensch mit Brüchen, Schwächen, Widersprüchen. Er ist eine moralische Funktion, ein archetypischer Heiliger in schwarzer Haut. Er hat keine Sexualität, keine Ambivalenzen, keine biografische Tiefe. Seine Rolle besteht darin, gut zu sein – und zu leiden. Diese Reduktion ist subtil, aber wirkmächtig. Sie macht Tom zum ersten großen „token Black character“ der Literaturgeschichte: ein Schwarzer, der da ist, um Weiße zum Nachdenken zu bringen – nicht um selbst Subjekt zu sein.

So wird aus einem gut gemeinten Protagonisten eine Figur der Entmündigung durch Tugend. Tom darf sich nicht entwickeln, nicht widersprechen, nicht fordern. Er muss stillhalten, damit seine moralische Strahlkraft wirkt. Und genau deshalb war es möglich, diese Figur später zu verzerren und zu karikieren.

Die Umdeutung beginnt: Vom Helden zum Spottbild

Schon wenige Jahre nach der Veröffentlichung wurde die Figur Onkel Tom umgedeutet. In sogenannten Tom Shows – Theateradaptionen des Romans – wurde Tom oft von weißen Schauspielern in Blackface gespielt. Die Figur wurde weinerlich, feige, unterwürfig dargestellt – eine Karikatur des edlen Schwarzen.

Diese Darstellungen prägten das Bild, das viele Menschen fortan von Onkel Tom hatten. In der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts wurde Onkel Tom zur Schmähung für Schwarze, die sich zu wenig gegen Diskriminierung auflehnten, als zu angepasst galten oder sich zu stark in weiße Gesellschaften integrierten.

Der ursprüngliche Tom, der friedlich und standhaft war, wurde ersetzt durch ein Bild, das Anpassung, Unterwerfung und Loyalität gegenüber der weißen Machtstruktur symbolisierte.

Zwischen Märtyrer und Mitläufer – eine doppelte Lesart

Heute steht die Figur Onkel Tom auf zwei gegenüberliegenden Deutungsachsen:

Für die einen ist er

ein Vorbild moralischer Integrität

: ein Mann, der bis zum Tod an seinen Überzeugungen festhält, der Mitgefühl lebt, wo Hass herrscht.

Für die anderen ist er

ein Sinnbild für Verrat

: ein Schwarzer, der sich der weißen Macht beugt, anstatt sich zu wehren – und damit zum Werkzeug der Unterdrückung wird.

Beide Lesarten sind nachvollziehbar. Beide sind Ausdruck gesellschaftlicher Kämpfe um Identität, Autonomie und Deutungshoheit. Doch entscheidend ist: Beide Deutungen entspringen derselben Figur – und derselben literarischen Unschärfe.

Fazit: Eine Figur voller Widersprüche

Onkel Tom ist kein „böser“ Charakter. Im Gegenteil: Er wurde geschaffen, um Gutes zu bewirken. Und doch ist es gerade diese moralische Reinheit, die ihn angreifbar macht. Seine Unfähigkeit zum Widerstand, seine bedingungslose Sanftmut, seine Selbstaufopferung machen ihn in heutigen Augen zu einer tragischen, ja vielleicht sogar gefährlichen Figur – nicht weil er falsch ist, sondern weil seine Darstellung ein System stabilisiert, das ihn selbst zerstört.

In der Analyse von Onkel Tom liegt der Schlüssel zu vielen Debatten unserer Gegenwart: über Repräsentation, über Sprache, über Identitätszuschreibungen und darüber, wie Literatur auf die Realität zurückwirkt.

Im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie diese literarische Figur zu einem sprechenden Begriff wurde – einem Ausdruck, der in sich die Last der Geschichte trägt: „Onkel Tom“ als politisches Schimpfwort.

Kapitel 3: Der Begriff „Onkel Tom“ im Wandel

Ein Name, der einst für moralische Stärke stand, ist heute ein Schimpfwort. Der literarische Onkel Tom wurde erschaffen, um Mitgefühl zu wecken und gegen Unrecht zu protestieren. Doch die Figur wurde mit der Zeit von weißen Deutungen überformt, von rassistischen Karikaturen vereinnahmt und schließlich von Teilen der Schwarzen Community selbst zurückgewiesen. Heute gilt „Onkel Tom“ als Inbegriff für Anpassung, Verrat und Selbstverleugnung. Wie konnte es dazu kommen?

Dieses Kapitel zeichnet die semantische Verschiebung des Begriffs „Onkel Tom“ nach – von seiner Geburt in Harriet Beecher Stowes Roman (1852) bis zu seiner Verwendung als rassistisch aufgeladene Beleidigung im digitalen Zeitalter. Es geht um Bedeutungsverlust, um politische Kämpfe um Sprache – und um die Frage, wer eigentlich entscheidet, wie ein Begriff gemeint ist: der Sprechende oder der Betroffene?

1. Vom Namen zur Chiffre

Im Originalroman Uncle Tom’s Cabin steht der Name „Tom“ für eine Figur, die sich trotz brutaler Lebensumstände durch Güte, religiöse Standhaftigkeit und moralische Klarheit auszeichnet. Die Autorin Harriet Beecher Stowe verlieh Tom keinen Nachnamen – eine Entscheidung, die seine Identität zugleich universalisierte und auslöschte: Tom ist jeder. Tom ist der Schwarze Sklave, der leiden muss, aber innerlich rein bleibt.

Diese Anonymisierung begünstigte später die Umwandlung in eine stereotype Kategorie. Aus „Tom“ wurde „Uncle Tom“ – nicht mehr als spezifischer Charakter, sondern als Abstraktion, als sprechender Typus, als Label für eine ganze Haltung. Die Konnotation verschob sich von „Heiliger“ zu „Hilfloser“, von „moralisch stark“ zu „ethnisch schwach“.

2. Der erste Bedeutungsbruch: Theater, Blackface und Spott

Bereits in den 1850er Jahren entstanden sogenannte Tom Shows – Theaterfassungen des Romans, oft ohne Mitwirkung oder Zustimmung der Autorin. In diesen Stücken wurde die Figur des Tom von weißen Schauspielern in Blackface dargestellt. Die Inszenierungen verzichteten meist auf die spirituelle Tiefe und den ernsten Ton der Vorlage. Stattdessen wurde Tom zur lachhaften, weinerlichen, passiven Gestalt, deren Unterwürfigkeit grotesk überzeichnet wurde.

Diese Aufführungen waren im 19. und frühen 20. Jahrhundert enorm populär. Sie prägten das Bild des „Onkel Tom“ in der amerikanischen Öffentlichkeit stärker als der Roman selbst. Der Begriff wurde damit verzerrt, entleert, instrumentalisiert – und zu einem kulturellen Produkt weißer Vorherrschaft.

3. Der zweite Bedeutungsbruch: Kritik aus der Schwarzen Community

In der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff „Onkel Tom“ endgültig zur Verächtlichmachung Schwarzer Menschen, die als zu angepasst galten. Aktivist:innen wie Malcolm X verwendeten ihn gezielt, um sich von einer als zu gemäßigt empfundenen Haltung zu distanzieren – etwa gegenüber Martin Luther King Jr., der gewaltlosen Widerstand bevorzugte.

„Onkel Tom“ wurde so zur innergemeinschaftlichen Waffe: ein Begriff zur Abgrenzung, zur Reinheitswahrung, zur Verurteilung von vermeintlichem Verrat an der eigenen ethnischen Identität. Wer als „Onkel Tom“ galt, war nicht mehr „echt Schwarz“, nicht mehr loyal zur Community, sondern ein „Hausknecht der Weißen“.

Dabei überschnitten sich reale politische Differenzen mit pauschalen Zuschreibungen. Die Wirkung war doppelt verletzend:

Einerseits degradierten Weiße durch den Begriff Schwarze Menschen zu nützlichen Erfüllungsgehilfen.

Andererseits griffen Schwarze ihn auf, um sich gegenseitig in Identitätsfragen zu disziplinieren.

4. Der dritte Bedeutungsbruch: Popkultur, Internet und Memeisierung

Seit den 1990er Jahren tritt „Onkel Tom“ auch verstärkt im popkulturellen Diskurs auf – etwa in Hip-Hop-Texten, Internetforen, Kommentaren und Streams. Die Bezeichnung wird dort inflationär verwendet, oft ohne historisches Bewusstsein. Sie gerät zur schnellen Waffe in Debatten, zur emotionalen Zuschreibung ohne Reflexion. Besonders auf Social Media ist der Begriff Teil von toxischen Identitätsdiskursen, in denen Zugehörigkeit, Authentizität und Verrat ständig neu verhandelt werden.

Hier verliert „Onkel Tom“ endgültig seine Bindung an den Roman. Kaum jemand, der heute so bezeichnet wird oder den Begriff benutzt, hat den Roman gelesen. Die literarische Herkunft ist ausgelöscht, die Beleidigungsfunktion bleibt. Der Begriff existiert nun eigenständig, gelöst von Ursprung, Kontext, Absicht. Er ist ein sprechendes Vorurteil, das sich leicht auf jede Situation übertragen lässt, in der eine Schwarze Person nicht der Erwartung ihrer Community entspricht.

5. Der Begriff heute: Rassistische Zuschreibung oder politische Kritik?

Gegenwärtig ist „Onkel Tom“ ein hochgradig ambivalenter Begriff. Er wird sowohl innerhalb der Schwarzen Community als auch von Außenstehenden verwendet – mit völlig unterschiedlichen Absichten:

In der Kritik

: um kollektive Interessen zu schützen, politische Klarheit zu fordern oder sich gegen Assimilation zu wehren.

In der Abwertung

: um Einzelne auszugrenzen, ihre Meinung zu delegitimieren oder sie symbolisch zu „ent-schwarzen“.

In rassistischer Absicht

: um Schwarze Menschen zu diffamieren, die als „nützlich für Weiße“ erscheinen.

Dabei ist entscheidend: Nicht die Absicht zählt, sondern die Wirkung. Wenn eine Schwarze Person sich von der Bezeichnung verletzt fühlt, ist dies als Maßstab zu nehmen. Denn Sprache wirkt nicht in der Theorie, sondern im sozialen Raum – in Machtverhältnissen, in Geschichte, in Erfahrung.

6. Semantischer Wandel und historische Verantwortung

„Onkel Tom“ ist ein Lehrbeispiel für pejorativen Bedeutungswandel: Ein ursprünglich neutraler oder positiver Begriff wird im Verlauf der Geschichte abgewertet, entstellt, ins Negative gekippt. Dieser Wandel ist nicht zufällig. Er ist Ausdruck gesellschaftlicher Kämpfe, Herrschaftsverhältnisse und medialer Verzerrung.

Solche Wandlungen geschehen ständig – bei Begriffen wie „Zigeuner“, „Neger“, „Mohr“, aber auch bei scheinbar harmlosen Ausdrücken. Der Fall „Onkel Tom“ ist besonders brisant, weil hier ein literarischer Name zur rassistischen Waffe geworden ist – und weil diese Waffe heute in digitalen Debatten wieder aktiviert wird.

Fazit: Mehr als ein Wort

„Onkel Tom“ ist nicht einfach nur ein Begriff. Er ist ein historischer Abdruck, ein sprachliches Fossil, das die Spuren von Sklaverei, Kolonialismus, Bürgerrechten, Popkultur und digitaler Aggression in sich trägt. Wer ihn verwendet, spricht nicht nur ein Wort aus – er ruft eine Geschichte auf, eine Zuschreibung, eine Verletzung.

Es bleibt Aufgabe der heutigen Gesellschaft, insbesondere von Künstler:innen, Medienschaffenden, Lehrkräften und Meinungsträger:innen, verantwortungsvoll mit solchen Begriffen umzugehen. Nicht, indem man sie tabuisiert – sondern indem man ihre Geschichte kennt, ihre Wirkung versteht und sie nicht achtlos reproduziert.

Im nächsten Kapitel wenden wir uns jenen Begriffen zu, die ebenfalls in Onkel Toms Hütte auftauchen und aus heutiger Sicht kritisch hinterfragt werden müssen – darunter Bezeichnungen wie „Nigger“, „Mulatte“ oder „Quadroon“, sowie die Sprache der Unterwerfung, die den ganzen Roman durchzieht.

Kapitel 4: Weitere kritische Begriffe in Onkel Toms Hütte

„Onkel Tom“ ist nicht der einzige Begriff in Harriet Beecher Stowes Roman, der aus heutiger Sicht problematisch erscheint. Der Text ist durchzogen von Begriffen, Metaphern und Darstellungsweisen, die – trotz der abolitionistischen Intention der Autorin – aus der heutigen Perspektive als rassistisch, herabwürdigend oder stereotypisierend gelten. Dieses Kapitel widmet sich der sprachlichen Welt von Onkel Toms Hütte und zeigt auf, welche Begriffe und Erzählmuster historisch einzuordnen sind – und welche Verantwortung wir heute im Umgang mit ihnen tragen.

1. Der Begriff „Nigger“ – historische Realität und heutige Untragbarkeit

Einer der auffälligsten Begriffe im Roman ist das Wort „Nigger“, das im Originaltext häufig verwendet wird – sowohl in der Erzählerstimme als auch im Dialog der weißen Figuren. Im 19. Jahrhundert war dieser Begriff gesellschaftlich akzeptiert, wurde jedoch bereits damals gezielt zur Herabsetzung Schwarzer Menschen eingesetzt.

Historische Einordnung:

Das Wort war ein

rassistisches Etikett

, das Schwarze Menschen auf ihre Hautfarbe und ihren vermeintlich geringeren sozialen Wert reduzierte.

Es diente dazu, eine

Hierarchie

sprachlich zu legitimieren – Weiß über Schwarz, frei über versklavt, Mensch über Besitz.

Heutige Perspektive:

Der Begriff gilt heute als

eine der schlimmsten rassistischen Beleidigungen

im englischsprachigen Raum.

Seine unreflektierte Verwendung – auch in historischen Texten – muss

kontextualisiert

oder ersetzt werden, etwa durch Fußnoten oder erklärende Kommentare.

Einige Übersetzungen ins Deutsche (etwa aus dem 19. Jahrhundert) haben den Begriff unkommentiert übernommen. Eine heutige Ausgabe sollte dies dringend

historisch einordnen

, ohne ihn zu verharmlosen oder zu neutralisieren.

2. „Mulatte“, „Quadroon“, „Octoroon“ – rassistische Blutlogik

Im Roman wird häufig die sogenannte „racial classification“ thematisiert – also die Einteilung von Menschen nach ihrem „Anteil weißen oder schwarzen Bluts“. Stowe verwendet Begriffe wie:

Mulatte

(Kind eines Weißen und eines Schwarzen)

Quadroon

(¼ „schwarzes Blut“)

Octoroon

(⅛ „schwarzes Blut“)

Herkunft:

Diese Begriffe entstammen der

Sklavenhalterideologie

. Sie dienten nicht nur der sozialen Einordnung, sondern auch der rechtlichen Feststellung darüber, ob jemand versklavt oder frei war.

Sie wurden im Roman oft mit

Ästhetik und Erotik

aufgeladen – insbesondere bei weiblichen Figuren –, was die

sexuelle Objektivierung

und

Exotisierung

Schwarzer Frauen verstärkte.

Heutige Kritik:

Diese Begriffe gelten heute als

rassistisch

, da sie den Menschen auf „Blutanteile“ reduzieren – ein Konzept, das auf pseudowissenschaftlichen Rassentheorien basiert.

Ihre Verwendung ohne Einordnung reproduziert

koloniale Denkmuster

und legitimiert implizit das Gedankengut der Versklaver.

Auch moderne Begriffe wie „People of Color“ oder „Mixed-Race“ können problematisch werden, wenn sie nicht

selbstgewählt

oder differenziert eingesetzt werden.

3. Stereotype Sprache – „Topsy“ und das wilde Kind

Eine der bekanntesten Nebenfiguren des Romans ist Topsy, ein kleines Schwarzes Mädchen, das „ungezogen“, „unzivilisiert“, „listig“ und „unbändig“ beschrieben wird. Ihre Sprache ist stark gebrochen, ihre Handlungen chaotisch, ihre Entwicklung (scheinbar) nur durch weiße Erziehung möglich.

Funktion im Roman:

Topsy wird zur Projektionsfläche für die These, dass Schwarze Menschen nur durch

christliche Erziehung und weiße Fürsorge „zivilisiert“

werden können.

Sie steht für eine

paternalistische Erzählweise

, in der Schwarze Kinder keine eigene kulturelle Identität haben, sondern nur durch Integration in die weiße Moralordnung zu „vollwertigen“ Menschen werden.

Heutige Einordnung:

Die Figur verkörpert das

„wilde Schwarze Kind“

, ein Stereotyp, das sich über Jahrhunderte hinweg in Film, Literatur und Karikatur gehalten hat.

Ihre Darstellung gilt heute als

rassistisch, infantil und entmenschlichend

, selbst wenn sie im Roman letztlich erlöst wird.

4. Phonetisch abgebildete Sprache – Dialekt als Markierung

Stowe verwendet in ihrem Roman phonetisch verzerrte Schreibweisen, um den Akzent und Dialekt Schwarzer Figuren darzustellen. Beispiel:

„I’s gwine to tell Missis, I is.”

Wirkung:

Diese Darstellung soll Authentizität vermitteln, stellt aber gleichzeitig Schwarze Figuren als

ungebildet, naiv oder lächerlich

dar.

Weiße Figuren sprechen hingegen in korrektem Englisch – ein

sprachlicher Hierarchiemechanismus

, der soziale Ordnung auch grammatikalisch abbildet.

Kritik:

Die Darstellung unterstützt das Vorurteil, Schwarze seien „sprachlich minderwertig“.

In der Literaturwissenschaft wird heute empfohlen, solche Darstellungen

kommentiert zu lassen

, jedoch mit klarer Einordnung – etwa durch Hinweise auf strukturelle Bildungsbarrieren in der Sklaverei.

5. Euphemismen für Gewalt und Unterdrückung

Stowe beschreibt körperliche Gewalt, Trennung von Familien, Vergewaltigung und Mord – aber oft in euphemistischer oder beschönigender Sprache. Beispiele:

Der Verkauf eines Kindes wird als „Übergabe“ bezeichnet.

Vergewaltigung wird angedeutet, aber nicht benannt.

Sklaverei wird mitunter als „unglückliche Lebenslage“ umschrieben.

Heutige Einordnung:

Diese Sprache kaschiert die Grausamkeit des Systems und wirkt – trotz ihrer damaligen Zeitangemessenheit – aus heutiger Sicht

verharmlosend

.

Gerade in Schulausgaben oder Neudrucken sollte die Diskrepanz zwischen

sprachlicher Milderung

und

tatsächlichem Unrecht

deutlich gemacht werden.

6. Der „gute Sklavenhalter“ – eine gefährliche Fiktion

Figuren wie Mr. Shelby oder St. Clare werden als wohlwollende, nachdenkliche oder gar edle Sklavenhalter dargestellt. Sie lieben ihre Sklaven, behandeln sie (vergleichsweise) gut und stehen im Kontrast zu brutalen Peinigern wie Simon Legree.

Problem:

Diese Figuren erzeugen das Narrativ von der

„guten Sklaverei“

, einer Illusion, die im Nachhinein zur

Relativierung historischer Verbrechen

beiträgt.

Der moralische Fokus verschiebt sich von den Opfern (den Versklavten) auf das Gewissen der Täter (der Halter).

Heutige Perspektive:

Es gab keine „gute Sklaverei“. Auch der freundlichste Besitzer blieb ein Eigentümer von Menschenleben.

Die Darstellung solcher Figuren ohne kritischen Kommentar

normalisiert strukturelle Gewalt

.

Fazit: Worte schaffen Wirklichkeit

Harriet Beecher Stowe war ihrer Zeit weit voraus – und blieb doch deren Tochter. Sie schuf einen Roman, der die Sklaverei anprangerte, aber in einer Sprache, die Stereotype, Hierarchien und Kolonialmuster unreflektiert reproduzierte. Ihre Begriffe waren Werkzeuge des Widerstands – aber auch Spiegel der kulturellen Prägung, aus der sie sprach.

Für heutige Leser:innen gilt: Onkel Toms Hütte ist ein bedeutendes Werk – aber kein harmloses. Seine Sprache muss gelesen, erklärt, durchdrungen werden. Nicht, um es zu verbieten. Sondern um zu verstehen, wie tief Rassismus in die Worte eindringt – selbst dann, wenn sie das Richtige sagen wollen.

Im nächsten Kapitel wenden wir uns der Frage zu, wie Sprache generell als Gewalt wirken kann – und warum Dialekt, Wortwahl und Erzählhaltung nicht nur Stilmittel sind, sondern Mittel der Herrschaft.

Kapitel 6: Der „gute Sklavenhalter“ – ein literarischer Mythos und seine Gefahren

In Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte begegnet uns eine Figur, die auf den ersten Blick Sympathie erzeugt, aber bei näherem Hinsehen ein gefährliches Narrativ fortschreibt: der „gute Sklavenhalter“. Gemeint sind jene weißen Charaktere, die freundlich, kultiviert, religiös oder moralisch zweifelnd erscheinen, obwohl sie selbst Sklaverei praktizieren oder dulden. In der Darstellung dieser Figuren offenbart sich ein fundamentales Problem des Romans – ein innerer Widerspruch, der auch in heutigen Debatten über historische Verantwortung, Erinnerungskultur und literarische Rezeption von Bedeutung ist.

1. Wer ist der „gute Sklavenhalter“?

Im Roman treten mehrere weiße Figuren auf, die als „mild“, „großzügig“ oder „zögernd“ in ihrer Rolle als Sklavenhalter beschrieben werden. Dazu zählen u. a.:

Mr. Shelby

: Der erste Besitzer von Onkel Tom, dargestellt als integrer Familienvater, der nur aus ökonomischem Druck verkauft.

Augustine St. Clare

: Ein melancholischer Intellektueller, der Sklaverei zwar ablehnt, aber selbst Sklaven besitzt – aus Bequemlichkeit oder familiärer Tradition.

Mrs. Shelby

: Eine fromme Frau mit moralischem Gewissen, die sich für das Wohlergehen der Versklavten einsetzt, aber keine strukturellen Konsequenzen zieht.

Diese Figuren stehen im Kontrast zum sadistischen Simon Legree, dem brutalen Plantagenbesitzer, der Onkel Tom schließlich zu Tode prügelt. Die „guten“ Sklavenhalter dienen im Text als Gegenbilder – als Hoffnungsträger, als moralische Wegweiser für weiße Leser:innen.

2. Die Erzählfunktion: Entlastung des weißen Gewissens

Der literarische Zweck dieser Figuren liegt in der emotionalen Identifikation. Weiße Leser:innen des 19. Jahrhunderts – zumeist aus dem Norden der USA – sollten sich nicht mit den Tätern, sondern mit den „Zweiflern“ identifizieren können. Das Motiv des „guten Herrn“ bietet somit eine Möglichkeit, sich gegen die Institution der Sklaverei zu positionieren, ohne sich selbst als Teil des Problems sehen zu müssen.

Diese Erzählstrategie entlastet:

das weiße Gewissen

, weil moralisches Handeln gezeigt wird, auch wenn es keine strukturellen Folgen hat;

die Leser:innen

, die sich nicht mit Legree, sondern mit St. Clare oder Mrs. Shelby identifizieren sollen;

die Gesellschaft

, weil sie suggeriert, dass das System nicht durch und durch böse sei – nur einige seiner Vertreter.

3. Die Gefährlichkeit der Ambivalenz

Die Darstellung des „guten Sklavenhalters“ ist nicht nur widersprüchlich, sondern gefährlich. Denn sie vermittelt:

dass es eine

„humane“ Form von Unrecht

geben könne;

dass moralische Gefühle ohne Taten ausreichend seien;

dass ein Mensch andere Menschen besitzen kann, ohne dadurch seine ethische Integrität zu verlieren.

Diese Ambivalenz ist aus heutiger Sicht nicht haltbar. Sklaverei war ein System der strukturellen Gewalt, der totalen Kontrolle, des Besitzanspruchs über Körper und Leben. Niemand, der sich daran beteiligte – sei es aktiv oder durch Dulden –, war „gut“ im moralischen Sinne. Der Besitz eines Menschen ist immer ein Akt der Gewalt, egal wie sanft er ausgeübt wird.

4. Die Romantisierung der Herrschaft

Ein weiteres Problem ist die romantisierende Darstellung der Beziehung zwischen Herren und Sklaven. Stowe schildert etwa, wie Sklaven ihrer Herrschaft gegenüber dankbar, loyal oder gar liebevoll sind. Onkel Tom selbst bleibt seinem ersten Herrn Shelby gegenüber treu ergeben. Eva, die weiße Tochter von St. Clare, wird zur spirituellen Erzieherin der Schwarzen Haushaltsdiener.

Diese Szenen stellen Sklaverei nicht als System der Unterdrückung dar, sondern als familiäre Ordnung mit gegenseitiger Verantwortung. Es entsteht der Eindruck:

als könnten Sklaven „glücklich“ sein;

als ob das Problem nicht die Sklaverei sei, sondern nur deren „Missbrauch“;

als sei moralischer Umgang wichtiger als rechtliche Befreiung.

Diese Darstellung hat bis heute Wirkung. Sie findet sich in Hollywood-Filmen, in Schulbüchern, in populärer Erinnerungskultur. Der Mythos vom „guten Plantagenbesitzer“ verharmlost das Unrecht und verdeckt die strukturelle Natur rassistischer Gewalt.

5. Die weiße Erzählhaltung als Machtstruktur

Stowe versucht, über das Gewissen ihrer weißen Leserschaft Einfluss zu nehmen – und bleibt dabei Teil derselben Machtstruktur, die sie kritisiert. Der moralische Maßstab des Romans ist weiß, christlich, patriarchalisch. Schwarze Figuren dürfen tugendhaft sein, aber nur im Rahmen dieser moralischen Ordnung. Weiße hingegen dürfen Fehler machen, zaudern, sogar versklaven – solange sie innerlich zweifeln oder bereuen.

So entsteht ein literarisches Machtgefälle:

Schwarze Tugend ist still, demütig, leidensfähig.

Weiße Fehlbarkeit ist komplex, reflektiert, entwicklungsfähig.

Der „gute Sklavenhalter“ wird so zur moralischen Hauptfigur, während die Versklavten bloß Mittel zur Erweckung seiner Seele sind.

6. Gegenbild: Simon Legree als Ablenkung

Die Figur des brutalen Simon Legree dient als Ablenkungsmanöver. Indem er die Grausamkeit überzeichnet – sadistisch, atheistisch, unmoralisch –, wirkt der Rest des Systems fast human. Die extreme Gewalt Legrees lässt St. Clare und Shelby im besseren Licht erscheinen – ein rhetorisches Stilmittel, das den Fokus auf Einzelfiguren lenkt, nicht auf Strukturen.

Doch gerade diese Konstruktion ist trügerisch. Legree ist nicht das Problem – das System ist es. Und das besteht auch ohne Peitschenhiebe und Schläge.

7. Historische Nachwirkungen

Bis heute prägt die Figur des „guten Sklavenhalters“ das Bild von „wohlwollender Herrschaft“. Sie taucht auf in:

Filmen wie

Vom Winde verweht

,

12 Years a Slave

oder

The Help

politischen Diskursen über Kolonialismus („nicht alles war schlecht“)

populären Rechtfertigungen („die hatten doch ein Dach über dem Kopf“)

Diese Narrative entlasten nicht nur die historischen Täter, sondern erschweren auch die Anerkennung der Opfererfahrungen. Sie fördern Geschichtsverdrängung, minimieren Schuld und behindern die Dekolonisierung des Denkens.

Fazit: Es gibt keine „gute“ Sklaverei

Die Figur des „guten Sklavenhalters“ ist ein literarischer Trick – einer, der gut gemeint, aber schlecht gealtert ist. Er sollte Empathie wecken und Brücken bauen – aber er hat Mauern errichtet zwischen Verstehen und Verharmlosung. Aus heutiger Sicht gilt: Gutes Verhalten innerhalb eines Unrechtssystems macht das System nicht besser – es zeigt nur seine Vielschichtigkeit. Doch Vielschichtigkeit darf nicht zur Rechtfertigung struktureller Gewalt werden.

In Onkel Toms Hütte zeigt sich eine zentrale Lehre: Die gefährlichsten Formen des Rassismus sind oft nicht die lautesten – sondern die, die sich moralisch geben.

Im nächsten Kapitel wenden wir uns der Figur Onkel Tom selbst zu – seinem Mythos, seiner Entstellung, seiner politischen Wirkung. Denn aus einer literarischen Figur wurde ein weltweiter Begriff – und später ein Schimpfwort. Wie konnte es dazu kommen?

Kapitel 7: Vom Helden zur Karikatur – Der Mythos Onkel Tom

Es gibt wenige literarische Figuren, deren Name sich so sehr von ihrer ursprünglichen Bedeutung entfernt hat wie Onkel Tom. Was Harriet Beecher Stowe im 19. Jahrhundert als Symbol christlicher Tugend, moralischer Standhaftigkeit und bedingungsloser Nächstenliebe schuf, wurde im 20. und 21. Jahrhundert zu einem Schimpfwort, das Verrat, Unterwürfigkeit und Selbstverleugnung bezeichnet. Diese Transformation vom moralischen Vorbild zur abwertenden Karikatur ist nicht zufällig – sie ist das Ergebnis historischer Verzerrung, rassistischer Rezeption und gesellschaftlicher Kämpfe um Deutungshoheit.

1. Wer war Onkel Tom – ursprünglich?

Im Roman Onkel Toms Hütte ist Tom eine durchweg positive Figur. Er ist:

gläubig

, fromm, christlich geprägt

loyal

gegenüber seiner Familie und seinen Herren

leidensfähig

und bereit, Gewalt zu erdulden, um seine Werte nicht zu verraten

selbstlos

, opfert sich für andere, etwa um die Flucht von Cassy und Emmeline zu ermöglichen

standhaft

, indem er trotz brutaler Misshandlung seinen Glauben nicht verliert

Stowe zeichnet ihn als Märtyrerfigur – fast eine Art Heiliger. Tom stirbt im Glauben, in der Hoffnung, im Widerstand – ohne Hass, ohne Rebellion, aber mit einem moralischen Triumph über das Böse.

Ziel der Autorin war es, durch diese Figur Empathie beim weißen Lesepublikum zu erzeugen. Tom sollte zeigen, dass auch ein „ungebildeter Sklave“ moralische Größe, Würde und geistige Tiefe besitzen kann. In der Zeit des US-amerikanischen Nordens war das revolutionär – und doch: genau dieses Menschenbild wurde später gegen ihn gewendet.

2. Die Entstellung in der Rezeption

Nach dem Erscheinen des Romans wurde „Onkel Tom“ zunächst weltweit verehrt – besonders in abolitionistischen und christlichen Kreisen. Doch mit dem Aufkommen rassistischer Gegenerzählungen, vor allem nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg und während der Zeit der sogenannten „Jim Crow“-Gesetze, wandelte sich das Bild.

In zahlreichen Theateradaptionen, sogenannten „Tom Shows“, wurde die Figur:

komödiantisch überzeichnet

als

devot

und

lächerlich

dargestellt

auf eine

karikaturhafte Frömmigkeit

reduziert

Diese Inszenierungen formten die Figur um: Nicht mehr der würdevolle Leidende, sondern der treudoofe, gehorsame Schwarze, der sich seinem weißen Herrn unterordnet, wurde zur dominierenden Darstellung. Aus Onkel Tom, dem moralischen Helden, wurde Onkel Tom, der stereotype „Hausneger“.

Diese Umdeutung war kein Zufall. Sie diente dazu:

das weiße Publikum zu belustigen,

die antirassistische Botschaft des Romans zu entschärfen,

rassistische Stereotype zu stabilisieren.

3. „Onkel Tom“ als Schimpfwort

Im Laufe des 20. Jahrhunderts, besonders mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, wurde der Begriff „Uncle Tom“ zur innergemeinschaftlichen Beleidigung. Er bezeichnete nun Schwarze Menschen, die sich:

als „zu freundlich“ zu Weißen zeigen,

„Anpassung“ an das weiße System praktizieren,

auf Kosten der eigenen ethnischen Gemeinschaft Karriere machen,

Kritik an weißen Strukturen vermeiden oder unterdrücken.

Beispiele:

Schwarze Politiker:innen, die rassismuskritische Themen meiden

Künstler:innen, die bewusst ein „zahmes“, „harmloses“ Bild abgeben

Personen, die sich öffentlich gegen Black Empowerment äußern

Die Wendung wurde zur Waffe innerhalb des antirassistischen Diskurses. Doch sie ist ambivalent: Einerseits markiert sie tatsächliche Machtasymmetrien und Komplizenschaften, andererseits verfestigt sie oft neue Spaltungen und moralischen Druck.

4. Die Gewalt der Umdeutung

Die Transformation Onkel Toms zur Karikatur ist eine symbolische Gewalt, die nicht nur den literarischen Text beschädigt, sondern auch die Würde jener Menschen, für die Tom einst Hoffnung bedeutete.

Diese Umdeutung:

verringert die Komplexität

Schwarzer Identität

verspottet Tugenden

, die unter Gewaltbedingungen Überlebensstrategien waren (z. B. Demut, Glaube, Hoffnung)

verwechselt Ohnmacht mit Zustimmung

macht das Leiden lächerlich

und das Dulden verdächtig

Die Figur wurde so zum Projektionsraum weißer Dominanz und zugleich zum Bauernopfer Schwarzer Selbstbehauptung – ein tragischer doppelter Verrat an der ursprünglichen Botschaft.

5. Onkel Tom heute – zwischen Kritik und Rehabilitation

In der Gegenwart ist der Begriff „Onkel Tom“ doppelt belastet:

Als

rassistischer Kampfbegriff

von außen (wie im Fall Jaysus gegen Twizzy)

Als

identitätsinterner Vorwurf

gegen vermeintliche Verräter:innen der eigenen Gruppe

Die Debatte um seine Verwendung stellt zentrale Fragen:

Wer darf diesen Begriff verwenden?

Ist jede Integration gleich Selbstverleugnung?

Gibt es eine legitime Form der Loyalität in einem rassistischen System?

Wie erkennen wir stille Formen des Widerstands, ohne sie sofort abzuwerten?

Es gibt Ansätze, die Figur neu zu lesen: als Symbol resilienter Spiritualität, taktischer Moral, überlebenskluger Ethik. Doch die hegemoniale Bedeutung als Schimpfwort überlagert noch immer viele dieser Deutungen.

6. Ein zersplitterter Spiegel

Onkel Tom ist heute keine eindeutige Figur mehr. Er ist:

literarischer Held

historisch missbrauchte Ikone

Schimpfwort

Spiegel kultureller Kämpfe

Projektionsfläche für Rassismus und Antirassismus zugleich

Seine Geschichte zeigt, wie mächtig Erzählungen sind – und wie gefährlich es ist, ihnen nicht kritisch zu begegnen. Aus einer gut gemeinten, kämpferischen Figur wurde ein Symbol für das genaue Gegenteil dessen, wofür sie einst stand.

Fazit: Der Preis der Passivität

Vielleicht liegt die bittere Wahrheit darin, dass Onkel Tom – gerade wegen seiner Nicht-Gewalt, seiner Passivität, seiner moralischen Reinheit – nicht als Held bestehen konnte. In einer Welt, die lautere Zeichen des Widerstands verlangt, wurde er zum Ziel. Doch gerade diese Passivität war nicht Schwäche, sondern eine bewusste Form des Überlebens im Angesicht totaler Gewalt.

Statt die Figur zu verhöhnen oder zu verklären, sollten wir fragen:

Was sagt ihre Umdeutung über uns selbst?

Im nächsten Kapitel wenden wir uns einem besonders brisanten Thema zu: der Rolle Schwarzer Frauenfiguren im Roman – zwischen Stereotyp, Retterin und Entmachtung.

Kapitel 8: Schwarze Frauenfiguren – Zwischen Opferrolle und Retterin

Im Schatten des berühmten Onkel Tom stehen die Schwarzen Frauenfiguren von Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte oft übersehen, aber sie sind nicht weniger bedeutend. Sie tragen die emotionale, moralische und spirituelle Last der Geschichte. Doch auch ihre Darstellung ist ambivalent: Zwischen archetypischer Opferrolle, überhöhter Muttersymbolik und stiller Retterin spiegeln sich in ihnen stereotype Muster, koloniale Ideale und patriarchale Bilder schwarzer Weiblichkeit wider. Dieses Kapitel untersucht, wie Stowe ihre Schwarzen Frauenfiguren konstruiert – und welche kritischen Deutungen sich aus heutiger Sicht daraus ergeben.

1. Cassy – das gebildete Opfer mit Widerstandsgeist

Cassy ist eine der komplexesten Figuren des Romans – und zugleich eine der tragischsten. Als ehemalige Geliebte eines weißen Mannes, gebildet, verletzt, missbraucht, lebt sie unter Simon Legree, dem brutalsten Sklavenhalter im Roman. Sie wird mehrfach vergewaltigt, verliert ihre Kinder, ist gebrochen – und doch nicht ganz zerstört.

Cassy vereint verschiedene Rollen:

die gebildete Schwarze Frau

, die Klavierspielen kann, über Philosophie nachdenkt

das sexuelle Opfer

, das der weißen Gewalt ausgeliefert ist

die trickreiche Retterin

, die Emmeline zur Flucht verhilft und selbst entkommt

Sie verkörpert also sowohl die durch koloniale Gewalt sexualisierte Frau als auch die strategisch kluge Überlebende, die durch List und Mut der Gewalt entkommt.

Doch ihre Widerstandskraft ist nicht politisch motiviert, sondern persönlich – eine Überlebensstrategie, keine kollektive Rebellion. In ihr spiegelt sich die Ohnmacht in Würde – eine doppelte Last, die Schwarze Frauen bis heute tragen.

2. Topsy – die wilde, „unkultivierte“ Karikatur

Topsy ist das Gegenbild zu Cassy. Als schwarzes Kind wird sie von Miss Ophelia aufgenommen und soll durch christliche Erziehung „gebessert“ werden. Sie ist:

wild

frech

hemmungslos

emotional unkontrollierbar

scheinbar unfähig zu Liebe und Mitgefühl

Erst durch die Zuwendung der weißen Eva beginnt Topsy, sich zu verändern.

Diese Darstellung folgt dem rassistischen Klischee vom „ungezähmten schwarzen Kind“, das nur durch weiße Fürsorge zivilisiert werden kann. Topsy steht sinnbildlich für den kolonialen Erziehungsdiskurs:

Schwarze Kinder seien instinktgetrieben, unbelehrbar, unmoralisch

Ihre „Rettung“ sei nur durch weiße Gnade möglich

Obwohl Stowe Mitleid erzeugen will, produziert sie hier ein Bild, das tief verletzend und bis heute wirkmächtig ist – in Cartoons, Kinderbüchern, medialen Repräsentationen Schwarzer Mädchen.

3. Emmeline – das stumme Ideal

Emmeline ist die junge, schöne Sklavin, die Simon Legree als Lustobjekt ins Haus holt. Ihre Funktion im Roman ist rein symbolisch:

Sie steht für

Unschuld

Sie ist Projektionsfläche für

reine, weibliche Schwarze Schönheit

Sie spricht kaum, handelt selten, wird meist passiv geschildert

Emmeline erfüllt das Bild der „idealen Opferfrau“, die gerettet werden muss – ein Muster, das bis heute in Filmen und Serien über sexuelle Gewalt an Schwarzen Frauen wiederkehrt: Die Stimme der Betroffenen wird kaum gehört; sie existieren als Kulisse für männliche (oder weiße weibliche) Handlung.

4. Die Mutterfiguren: Mammy, Dienerin, Kümmerin

Neben den Hauptfiguren finden sich im Roman zahlreiche Mutterfiguren:

Toms Frau Chloe

Cassy als gebrochene Mutter

Mrs. Shelby als „weiße Mutter der Schwarzen“

Besonders Chloe entspricht dem Archetyp der „Mammy“:

treu

humorvoll

aufopfernd

stets mütterlich, nie sexuell

Dieser Stereotyp war lange dominant in der US-amerikanischen Kultur. Er dient dazu, Schwarze Frauen als ungefährlich, asexuell und fürsorglich darzustellen – ein Bild, das ihre politische und sexuelle Selbstbestimmung verdeckt.

Diese Mütterliebe wird im Roman als „edler Instinkt“ gepriesen – aber nie mit politischem Gewicht versehen. Die Sorge um Kinder bleibt privat, unpolitisch, apolitisch.

5. Weiße Retterinnen vs. Schwarze Opfer

Stowe konstruiert durchgehend ein Spannungsfeld zwischen weißen Retterinnen (Eva, Miss Ophelia, Mrs. Shelby) und Schwarzen Opfern (Topsy, Emmeline, Chloe, Cassy). Die Botschaft: Schwarze Frauen brauchen Anleitung, Erlösung, Fürsorge – aber sie befreien sich nicht selbst.

Diese Darstellung folgt einer alten, kolonial geprägten Erzählstruktur:

Weiße Frauen sind moralisch überlegene Heilerinnen

Schwarze Frauen sind „verirrte Seelen“, die geführt werden müssen

In dieser Logik liegt eine subtile Form von white feminism, der Solidarität nicht auf Augenhöhe lebt, sondern als pädagogisches Projekt: Die weiße Frau bringt die Kultur, die Schwarze empfängt sie.

6. Schwarze Frauen als moralische Spiegel

Ob Cassy, Chloe oder Topsy – Schwarze Frauen dienen im Roman oft als Spiegel für weiße Moral. Ihre Schicksale, ihre Schmerzen, ihre Tränen erzeugen Mitleid – und sollen im weißen Publikum ein Gewissen wecken.

Doch genau darin liegt ein Problem:

Sie existieren nicht als selbstbestimmte Charaktere mit komplexer Innenwelt

Sie sind dramaturgisch funktional, nicht autonom

Ihr Leid dient einem fremden Zweck: der moralischen Entwicklung weißer Figuren oder Leser:innen

Diese Form der Repräsentation ist auch heute noch häufig – in Filmen, Romanen, Serien. Sie lässt Schwarze Frauen sichtbar sein – aber nicht hörbar. Ihre Stimmen fehlen, ihre Erzählmacht bleibt begrenzt.

7. Der Kampf um Deutungshoheit

In der Gegenwart erleben wir eine kritische Wiederaneignung Schwarzer Frauenfiguren. Autorinnen wie Toni Morrison, bell hooks, Chimamanda Ngozi Adichie oder Alice Walker haben gezeigt:

Schwarze Weiblichkeit ist vielschichtig

Sie ist verletzlich, stark, leidend, kämpferisch, zärtlich, wütend

Sie braucht keine weißen Retter:innen, sondern Raum für

eigene Geschichten

In diesem Licht erscheint Stowes Roman als gut gemeintes, aber unzureichendes Werk. Es gibt Schwarze Frauen Raum – aber nicht Stimme. Es benennt Gewalt – aber ohne strukturelle Analyse. Es ruft Mitgefühl hervor – aber keine gleichberechtigte Solidarität.

Fazit: Sichtbar, aber nicht frei

Onkel Toms Hütte ist ein Text, der Schwarze Frauen sichtbar macht – in einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war. Doch ihre Sichtbarkeit ist eingeschränkt: durch Stereotype, pädagogische Absichten, koloniale Erzählweisen. Die Schwarzen Frauen im Roman sind viel – aber selten sie selbst.

Die Herausforderung heute liegt darin, diese Figuren weder abzulehnen noch unkritisch zu feiern – sondern sie neu zu lesen, ihre Stimmen zu rekonstruieren, ihre Geschichte weiterzuschreiben. Denn sie verdienen mehr als Mitleid: Sie verdienen Gehör.

Im folgenden Kapitel wenden wir uns der juristischen Bewertung des Begriffs „Onkel Tom“ im digitalen Zeitalter zu – am Beispiel eines realen Falls aus dem Jahr 2025.

Kapitel 9: Der Fall Jaysus vs. Twizzy – Eskalation auf offener Bühne

In der deutschsprachigen Musik- und Online-Szene entbrannte 2025 ein Streit, der weit über persönliche Differenzen hinausging. Im Zentrum stand ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, geboren in einem Roman über Sklaverei, missbraucht in Blackfacing-Stücken, neu besetzt durch Bürgerrechtsbewegungen – und schließlich digital rekonstruiert auf der Plattform Twitch. Die Eskalation zwischen dem Musiker Jaysus und dem Musiker Twizzy markierte einen Wendepunkt in der öffentlichen Diskussion um rassistische Begriffe in der digitalen Gegenwart.

Die Eskalation: Ein Wort als Waffe

Die zentrale Aussage, mit der Jaysus seinen Kollegen Twizzy öffentlich konfrontierte, fiel während eines Twitch-Livestreams und wurde wiederholt:

„Weil du einer bist – du bist wirklich ein Onkel Tom.“

Diese Aussage war kein beiläufiger Kommentar, sondern ein gezielter Angriff, der sich nicht auf künstlerische Inhalte oder öffentliche Haltungen bezog, sondern auf ethnische Identität und vermeintliche Gruppentreue. Jaysus unterstellte Twizzy mit dieser Aussage, sich unterwürfig gegenüber weißen Akteuren in der Szene zu verhalten – konkret in Bezug auf dessen öffentlich bekannte Freundschaft mit dem kontrovers diskutierten YouTuber KuchenTV.

Twizzy reagierte unmittelbar – verletzt, deutlich, klar: Er bat Jaysus wiederholt, diese Bezeichnung zu unterlassen, erklärte sie als rassistisch und beleidigend, verwies auf die historische Tragweite des Begriffs und auf seine persönliche Betroffenheit als Schwarzer Musiker. Jaysus jedoch blieb bei seiner Wortwahl – mehrfach, öffentlich, live – und verteidigte sie mit Verweis auf seine Meinung.

Twitch als Verstärker sozialer Dynamik

Obwohl Twizzy selbst kein Streamer ist, sondern Musiker, wurde seine öffentliche Repräsentation in diesem Streitfall maßgeblich durch den Twitch-Stream bestimmt. Die Plattform wirkte als Verstärker, als Bühne und als Archiv – ein Raum, in dem Aussagen nicht nur getroffen, sondern dokumentiert, geteilt, geschnitten und viralisiert werden.

Was auf Twitch geschieht, bleibt nicht auf Twitch. Die Verbreitung der Aussage, ihre Wiederholung durch Dritte, die Reaktionen in Kommentarspalten und auf anderen sozialen Netzwerken führten zu einem breit rezipierten Diskurs, der sich rasch von der individuellen Ebene auf die strukturelle und gesellschaftliche verschob.

Die Semantik von „Onkel Tom“ im digitalen Raum

Die Verwendung des Begriffs „Onkel Tom“ in dieser Situation war mehr als ein bloßer Diss oder Battle-Statement. Sie war ein Akt der ethnischen Bewertung durch eine nicht-schwarze Person, die mit dem Begriff eine historisch belastete Erzählung reproduzierte: Schwarze Menschen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – gegenüber Weißen solidarisch zeigen, werden verdächtigt, „ihre eigene Gruppe zu verraten“.

Doch diese Zuschreibung ist nicht neutral. Sie ist tief eingebettet in rassistische Diskurse, in die Geschichte der Sklaverei, des Kolonialismus und der weißen Vorherrschaft. Der Begriff „Onkel Tom“ bedeutet nicht einfach „angepasst“, sondern transportiert eine kollektive Abwertung Schwarzer Selbstbestimmung. Er funktioniert durch:

Delegitimierung

von Empathie, Dialog oder politischer Differenz

Symbolisches Ausschließen

aus der eigenen Community

Moralische Bewertung schwarzer Identitäten durch Außenstehende

In diesem Sinne war Jaysus’ Aussage nicht nur verletzend, sondern strukturell rassistisch, da sie das Verhalten einer Schwarzen Person allein auf Grundlage ihrer Hautfarbe und ihrer politischen Nähe zu einer weißen Person bewertete.

Die Weigerung, zuzuhören

Ein besonders prägnantes Element dieses Falls ist die fortgesetzte Wiederholung der Aussage, obwohl der Betroffene – Twizzy – mehrfach deutlich machte, dass er sich durch diese Zuschreibung diskriminiert fühlt. Dieser Umstand verwandelt eine möglicherweise unreflektierte Meinungsäußerung in eine bewusste Grenzüberschreitung, in eine Verletzung seiner Würde.

Sprachlich betrachtet, handelt es sich um einen klassischen Fall von Othering: Twizzy wurde durch die Aussage in eine Rolle gedrängt, die ihm abgesprochen hat, Teil der „richtigen“ Schwarzen Community zu sein. In der Tiefe dieser Zuschreibung liegt eine erschreckende Selbstermächtigung des Sprechenden: Er beansprucht die Deutungshoheit über Schwarze Identität – und das als nicht-schwarze Person.

Die Community-Reaktion

Die Debatte spaltete die Szene. Einige Zuschauer:innen unterstützten Jaysus und relativierten seine Aussage mit der Behauptung, es handle sich lediglich um politische Kritik oder Meinungsfreiheit. Andere erkannten die strukturelle Problematik – insbesondere die historische Schwere und die rassistische Wirkung – und stellten sich hinter Twizzy.

Dabei entstand eine Dynamik, die typisch ist für viele Debatten um rassistische Sprache:

Die

Absicht

des Sprechenden wird über die

Wirkung

gestellt.

Die

Perspektive der Betroffenen

wird als überempfindlich, irrational oder instrumentell abgetan.

Die Diskussion verschiebt sich von der Frage der

Verantwortung

hin zur

Verteidigung der Meinungsfreiheit

, oft ohne Bewusstsein für die historischen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse.

Twizzys Argumente – fundiert, ruhig, analytisch – wurden in Teilen der Community nicht ernst genommen. Stattdessen wurde der Fokus immer wieder auf Jaysus’ vermeintliches Recht zur freien Meinungsäußerung gelegt – ein klassisches Beispiel für Täter-Opfer-Umkehr im digitalen Raum.

Fazit: Ein Streit über Worte – und Macht

Der Fall Jaysus vs. Twizzy ist mehr als eine Szene im digitalen Theater. Er zeigt exemplarisch, wie Sprache als Instrument der sozialen Ordnung wirkt – und wie verletzend, zerstörerisch und delegitimierend sie sein kann, wenn sie mit historisch beladenen Begriffen arbeitet.

Es geht nicht um Befindlichkeiten. Es geht nicht um Rap-Dramen. Es geht um die Frage, wer definieren darf, was „Schwarzsein“ bedeutet, wer dazugehört – und wer ausgeschlossen wird. Der Begriff „Onkel Tom“ ist keine neutrale Vokabel. Er ist ein historisches Erbe rassistischer Gewalt, das heute mit neuen Mitteln wiederbelebt wird – live, digital, global.

Mit dem folgenden Kapitel wenden wir uns der juristischen Dimension dieses Falls zu: dem Beschluss des Landgerichts Frankfurt vom 23. Juni 2025, das die Grenzen der Meinungsfreiheit in diesem Kontext neu vermessen hat.

Kapitel 10: Der Gerichtsbeschluss im Fall Twizzy gegen Jaysus – Eine juristische Einordnung

Am 23. Juni 2025 hat das Landgericht Frankfurt am Main in einem einstweiligen Verfügungsverfahren entschieden: Die öffentliche Bezeichnung des Künstlers Twizzy als „Onkel Tom“ durch den Musiker Jaysus ist als rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung zu untersagen. Dieses Urteil, gefällt im Eilverfahren und ohne mündliche Verhandlung, entfaltet eine tiefgreifende Wirkung – nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Bewertung rassistischer Sprache in digitalen Kontexten. Dieses Kapitel analysiert die Entscheidung juristisch, gesellschaftlich und sprachlich.

1. Der Inhalt der Entscheidung

Der Beschluss (Az. unbekannt) des Landgerichts Frankfurt am Main, 3. Zivilkammer, wurde unter dem Vorsitz von Richterin Dr. Frost sowie den Richtern Dr. Daßbach und Monro-Kabel gefasst. Die Kernaussage lautete:

Dem Antragsgegner wird es im Wege der einstweiligen Verfügung […] untersagt, die nachfolgenden Äußerungen auf Social Media zu verbreiten:

„Ahm, weil Du einer bist, weil Du einer bist… Du bist wirklich ein Onkel Tom.“

Bei Zuwiderhandlung drohen:

Ordnungsgeld bis zu 250.000 €

Ordnungshaft bis zu 6 Monate (max. 2 Jahre bei Wiederholung)

Der Antrag wurde im Eilverfahren gewährt – ohne Anhörung des Antragsgegners, weil die Dringlichkeit als gegeben erachtet wurde.

2. Die juristische Begründung

Die Entscheidung stützt sich auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie auf §§ 1004, 823 BGB analog. Im Mittelpunkt steht die Frage:

Verletzt die Bezeichnung „Onkel Tom“ das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person in abwertender Weise?

Das Gericht kam zu dem Ergebnis:

Die Aussage enthält

eine ehrverletzende Zuschreibung

, die den Antragsteller in der öffentlichen Wahrnehmung herabwürdigt.

Der Begriff

„Onkel Tom“

sei im heutigen Sprachgebrauch eindeutig negativ konnotiert und diene als

Schmähkritik

innerhalb antirassistischer Diskurse.

Die Äußerung sei

nicht mehr als zulässige Meinungsäußerung

oder Satire zu werten, da sie

nicht auf Sachkritik zielt

, sondern auf die Herabwürdigung der Person.

Besonders schwer wiege der

öffentliche Charakter der Verbreitung

über Twitch, einer massenwirksamen Plattform mit großer Reichweite.

Das Gericht stellte klar: Auch im Rahmen von Streit, Kunst oder politischen Auseinandersetzungen gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit, wenn die Menschenwürde oder das Persönlichkeitsrecht verletzt werden.

3. Meinungsfreiheit vs. Persönlichkeitsrecht

Der Beschluss berührt einen Kernkonflikt moderner Demokratien: Wo endet das Recht auf freie Meinungsäußerung – und wo beginnt die verbotene Herabwürdigung?

Das Gericht setzte hier einen Grenzpunkt:

Meinung

ist geschützt, solange sie nicht in

Formalbeleidigung

,

Verleumdung

oder

Schmähung

umschlägt.

Der Begriff „Onkel Tom“ in der

heutigen Verwendung als rassifizierte Invektive

könne nicht mehr neutral interpretiert werden.

Es handelt sich nicht um ein bloßes literarisches Zitat, sondern um

eine gezielte Herabsetzung mit historisch belasteter Bedeutung

.

Interessant ist: Das Gericht wägt nicht politisch, sondern rechtlich neutral ab – mit Blick auf den konkreten Kontext der Aussage.

4. Die Besonderheit: Herkunft und Selbstbezeichnung

Ein kritischer Aspekt, den das Urteil unausgesprochen mitverhandelt, ist die Frage der „internen“ vs. „externen“ Kritik innerhalb rassismuskritischer Diskurse.

Der Vorwurf „Onkel Tom“ stammt ursprünglich aus afroamerikanischen Gemeinschaften, wo er als innerer Vorwurf gegen als systemkonform wahrgenommene Schwarze Personen verwendet wurde. In Deutschland findet eine Übertragung dieses Sprachgebrauchs statt – ohne die historische Einbettung.

Die Besonderheit im Fall:

Beide Beteiligten sind

nicht-weiße Kulturschaffende

, bewegen sich in

antirassistischen Diskursfeldern

.

Der Begriff wurde

öffentlich und öffentlichkeitswirksam

ausgesprochen – nicht in einem privaten oder aktivistischen Kontext.

Das Gericht berücksichtigt

nicht die ethnische oder aktivistische Selbstverortung

des Beklagten – es urteilt

inhaltsneutral und schutzorientiert

.

Die Entscheidung zeigt damit: Die subjektive Betroffenheit steht über dem historischen Sprachgebrauch, wenn eine Äußerung objektiv geeignet ist, das Persönlichkeitsbild negativ zu verändern.

5. Signalwirkung für Sprache im Netz

Dieses Urteil ist kein Einzelfall, sondern Teil einer zunehmenden Justiziabilität von Sprache in digitalen Räumen. Es steht in einer Reihe mit anderen Entscheidungen, in denen soziale Medien als Orte öffentlicher Rede rechtlich behandelt werden.

Konkret bedeutet das:

Verletzende Begriffe, auch aus subkulturellen Kontexten

, können rechtlich relevant werden.

Die Verwendung

historisch belasteter Begriffe

wird nicht pauschal verboten, wohl aber

in konkreten Kontexten sanktioniert

.

Wer öffentlich spricht, trägt Verantwortung – auch für

ironische, provokante oder kulturell codierte Aussagen

.

Das Urteil ist damit auch ein Appell an Sprachbewusstsein: Zwischen Literatur, Geschichte und digitaler Rhetorik verläuft eine feine Linie.

6. Kritische Reflexion: Recht trifft Diskurs

Obwohl die Entscheidung juristisch plausibel ist, stellt sich die Frage: Kann ein Gericht Diskurse einfangen, die hochkomplex und identitätspolitisch aufgeladen sind?

Kritiker:innen könnten sagen:

Das Urteil „entpolitisiere“ einen innergemeinschaftlichen Vorwurf.

Es gebe

weißen Gerichten Definitionsmacht über Schwarze Diskurse

.

Es verkenne, dass Sprache auch

Widerstand

sein kann – gerade in der künstlerischen oder politischen Auseinandersetzung.

Andererseits:

Das Urteil

schützt vor öffentlicher Diffamierung

, unabhängig von politischen Intentionen.

Es stärkt den Gedanken, dass

auch marginalisierte Gruppen untereinander Grenzen achten müssen

.

Es entlässt

niemanden aus der Verantwortung für das eigene Sprachhandeln

.

Fazit: Ein Präzedenzfall mit vielen Ebenen

Der Fall Twizzy vs. Jaysus markiert mehr als ein medienwirksames Aufeinandertreffen zweier Musiker. Er ist ein juristischer Prüfstein für Sprache, Identität und Verantwortung im digitalen Zeitalter. Der Begriff „Onkel Tom“, historisch gewachsen und literarisch bedeutungsvoll, wird hier nicht nur juristisch verhandelt – sondern auch gesellschaftlich neu kontextualisiert.

Das Urteil fordert uns heraus:

Wie sprechen wir über Rassismus, ohne uns gegenseitig zu verletzen?

Wie bewahren wir historische Begriffe in ihrer Ambivalenz – ohne sie zum Instrument der Abwertung zu machen?

Wie schützen wir Meinungsfreiheit – ohne sie zur Waffe gegen Einzelne zu machen?

Diese Fragen werden uns im nächsten Kapitel weiter beschäftigen – wenn wir untersuchen, wie sich Begriffe wie „Onkel Tom“ als Waffen in digitalen Debatten verselbstständigen.

Kapitel 11: Der Begriff als Waffe – Sprachstrategien in digitalen Debatten

In digitalen Räumen ist Sprache nicht bloß ein Mittel der Kommunikation – sie ist ein Werkzeug der Positionierung, eine Bühne für Machtverhältnisse, ein Raum der Auseinandersetzung. Begriffe wie „Onkel Tom“ entfalten hier eine neue Dimension: Sie sind nicht nur semantisch aufgeladen, sondern symbolisch aufgerüstet. In den Kommentarspalten, Live-Streams und Memes unserer Gegenwart wird der Begriff zur Waffe. Dieses Kapitel untersucht, wie sich das kulturelle Erbe problematischer Begriffe im digitalen Raum zuspitzt – und wie neue Formen des Sprachkampfes entstehen.

1. Die Emotionalisierung des Begriffs

Wird jemand heute als „Onkel Tom“ bezeichnet, so geschieht das nicht neutral. Es ist keine analytische Zuschreibung, sondern ein Angriff – auf Identität, auf Selbstverständnis, auf die politische oder soziale Zugehörigkeit einer Person. Der Begriff erzeugt sofort:

Scham

(„Wie kann ich nur so wahrgenommen werden?“)

Wut

(„Was nimmt sich diese Person heraus?“)

Spaltung

(„Mit wem solidarisiert sich das Publikum?“)