Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Spanisch

Oráculos, sueños y trascendencia se dirige a las personas interesadas en un abordaje científico y a la vez no reduccionista de la sabiduría ancestral-chamánica, en temas psicoterapéuticos y cambios en la perspectiva cultural. Originalmente basado en una investigación de campo en el estado de Oaxaca, en México, el libro evalúa y aprecia el aporte de la medicina tradicional mexicana en el campo de la psicoterapia y la salud mental en el contexto en la sociedad mexicana y también en comparación con la psicoterapia occidental. Combinando múltiples fuentes de información —entrevistas y observaciones en los consultorios curanderiles, viñetas terapéuticas, pruebas psicológicas, manifestaciones del inconsciente, resúmenes y vistas generales, contextos históricos, conceptos e ideas culturales y filosóficas—, ofrece un acercamiento paulatino al tema. Esta forma, hasta ahora única, oscila entre dos mundos terapéuticos, propiciando tanto inmersión como reflexión; encuentra lo transcultural y esencial en el fenómeno de la curación, iluminando la actualidad de la sabiduría ancestral chamánica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 504

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Oráculos, sueños y trascendencia: diálogo entre la medicina tradicional mexicana y la psicoterapia occidental

Steffi Zacharias

© Steffi Zacharias© Oráculos, sueños y trascendencia: diálogo entre la medicina tradicional mexicana y la psicoterapia occidental

Traducción del alemán: Alethia Patricia Rangel Castillo (traducción); [email protected] Lilian Alemany (traducción y edición); www.victoprim.com

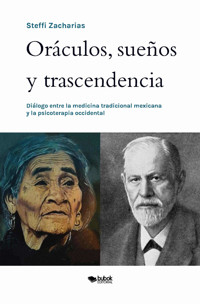

Los derechos para la edición en español son de la autora ©Steffi Zacharias, 2024. www.psychotherapie- zacharias.de; [email protected] edición original en alemán con el título: “Orakel, Träume, Transzendenz. Traditionelle mexikanische Medizin im Dialog mit westlicher Psychotherapie.“ se publicó en 2015 en la editorial Psychosozial Verlag ©2015,Psychosozial-Verlag. www.psychosozialverlag.de

Diseño de la cubierta: Katrin Breyer-Tuch, www.breyer-kommunikation.deImágenes de la cubierta: Retrato de Maria Sabina, mural “Xcua´anj”, creado por el artista triqui- oaxaqueño Joel Merino en Puerto Escondido, Oaxaca, México (que fue lamentablemente demolido en febrero del año 2023); Retrato de Sigmund Freud ©picture alliance / Ann Ronan Picture Library.

ISBN papel: 978-84-685-8616-8ISBN ePub: 978-84-685-8620-5

Depósito legal: M-28058-2024

Editado por Bubok Publishing [email protected]: 912904490Paseo de las Delicias, 2328045 Madrid

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedadintelectual.

Con profundo agradecimientoa Doña Guadalupe Martinez Blas y Don Albino Garcia Quiroga (†)

Acrónimos usados en el libro:

M.T.M. – Medicina tradicional mexicana

E.A.C. – Estado alterado de conciencia

OMS – Organización Mundial de la Salud

“Yo sufro. Cualquier procedimiento psicológico que tenga como objetivo brindar alivio a una persona con una queja como esta, puede definirse como psicoterapia. El sufrimiento y los métodos psicológicos para aliviar el sufrimiento son ubicuos”. 1

(R. Prince, 1980)

“.. Por eso es que son todas esas palabrasporque le estoy dando cuenta a Dioslo que estoy haciendoEs por eso que digo todas esas palabrasporque siempre lo he hecho de esta maneraNo es un juego lo que estoy haciendoporque esto es realmentelo que la va a hacer sentir bien a estas personas...”

(Fragmento de una oración de curación,Don Albino, Sierra Mazateca, 1999.)

Índice

Palabras preliminares

Prefacio de la edición alemana

1. La crisis de identidad de la psicoterapia occidental

2. Introducción a la medicina tradicional mexicana

2.1 ¿Qué es la medicina tradicional mexicana?

2.2 Los principios de la medicina indígena prehispánica

2.3 Espíritu, emoción e instinto. El modelo “tripartito” de la psique en la medicina prehispánica

2.4 Marcas de la colonización en la práctica psicoterapéutica de la medicina indígena

2.5 La recepción de la M.T.M. bajo la influencia del paradigma biomédico.

2.6 La posición actual de la M.T.M. en la sociedad mexicana

3. Las gentes que dan vida a la M.T.M. y dinámicas psicológicas y sociales de una investigación transcultural

3.1 La región de Oaxaca

3.2 Las condiciones de vida

3.3 Las curanderas y curanderos

Curandera Guadalupe

Curandero Albino

Curandera Hermila

3.4 La alteración de la identidad de quien investiga a través del encuentro intercultural

La doble cara de la investigación etnológica: El caso de la curandera mazateca Maria Sabina (1894 -1985)

4. Alma y espíritu: la concepción dual de la psique e ideas sobre las enfermedades mentales en la M.T.M.

4.1 El modelo general de salud y enfermedad en la M.T.M.

4.2 La influencia de la sociedad moderna en los conceptos de salud y enfermedad en la M.T.M.

4.3 ¿Hay vinculación entre el concepto de lo espiritual en la M.T.M. y los conceptos de la psicología y psicoterapia occidental?

4.4 La universalidad de la psicopatología

4.5 El carácter causal de los conceptos de enfermedad

5. Las enfermedades relacionadas con la psique en la M.T.M.

5.1 El susto

5.2 El grupo de enfermedades causadas por factores patógenos en el entorno social.

5.2.1 Enfermedad por agresión o envidia

5.2.2 Mal de ojo

5.2.3 Mal aire

5.2.4 Diferencias en la conceptualización del entorno social como causa de enfermedad en la M.T.M. y en la psicoterapia occidental

5.2.5 Enfermedad por brujería

5.3 Enfermedad por sentimientos fuertes

6. Estado mental saludable y prevención en la M.T.M.

6.1 Comparación del concepto de salud mental en los dos sistemas terapéuticos

6.2 La trascendencia espiritual-religiosa como recurso salutogénico y el factor de riesgo “falta de fe”

6.3 Prevención como una parte importante de la M.T.M.

Caso 1: Tratamiento preventivo debido a un “mal sueño.

7. Características principales del tratamiento de enfermedades mentales en la M.T.M.

7.1 El carácter sagrado y el concepto terapéutico en los ámbitos clínico y no clínico

7.2 La dimensión sensorial y de acción en los tratamientos de la M.T.M.

7.3 Estados alterados de consciencia (E.A.C.): el más importante vehículo para un cambio terapéutico

Psicofisiología de los estados alterados de conciencia (e.a.c.)

8. Los medios psicodiagnósticos de la M.T.M.

8.1 La observación y percepción empática

8.2 El significado de los sueños para el diagnóstico

Caso 2: Tratamiento preventivo debido a un sueño premonitorio

8.3 El diagnóstico con ayuda de los estados alterados de consciencia

8.3.1 Diagnóstico a través de percepciones y visiones en estados ligeramente alterados de consciencia

8.3.2 Diagnóstico en rituales con trance (consulta especial)

Caso 3: Diagnóstico en estado de trance.

8.3.3 Diagnóstico a través del uso ritualizado de sustancias psicoactivas (preguntar a los hongos)

Caso 4 : Diagnóstico en un ritual de los hongos.

8.4 Diagnóstico a través de la lectura del oráculo

Caso 5: Tratamiento con oráculo de maíz.

Caso 6 : Tratamiento con oráculo del huevo.

8.5 Comparación del repertorio psicodiagnóstico de la M.T.M. y de la psicoterapia occidental

9. Los rituales psicoterapéuticos de la M.T.M

9.1 Ritual de limpia

9.2 Ritual de reintegración (curar el susto)

Caso 7: Ritual de reintegración en un caso de apatía y trastorno psicógeno de la marcha.

9.3 Rituales de ofrenda (hacer ofrendas)

Caso 8: Un tratamiento contra síntomas depresivos, de miedo y gástricos con el ritual de sacrificio de gallina.

9.4 Ritual de protección y talismanes

9.5 Uso ritualizado de estados alterados de conciencia por medio de sustancias psicoactivas (ceremonia de hongos; velada)

Caso 9: Ritual de hongos en el tratamiento de una adicción.

9.6 El uso terapéutico de sueños y estados de trance en el ritual de “operación espiritual”

Caso 10: Un tratamiento de un síndrome crónico de esquizofrenia.

9.7 El ritual mexicano de sudación (el temazcal)

Caso 11: Primer tratamiento con el ritual de temazcal de Ignacio.

9.8 El efecto terapéutico de las palabras

9.9 Medidas físicas en el tratamiento de enfermedades mentales

10. Tres estudios de caso psicoterapéuticos

10.1 El caso de Ignacio - Tratamiento de una adicción

Persona, motivo del tratamiento y anamnesis

Diagnóstico y curso de tratamiento

El éxito terapéutico

10.2 El caso de Dolores - Tratamiento a corto plazo de una depresión con dolor psicogénico

Persona, motivo del tratamiento y anamnesis

Diagnóstico y curso del tratamiento

El éxito terapéutico

10.3 El caso de Elvira - Tratamiento de un trastorno de pánico

Persona, motivo del tratamiento y anamnesis

Diagnóstico y curso del tratamiento

El éxito terapéutico

11. Efectos de la M.T.M. en el tratamiento de trastornos mentales comparada con la psicoterapia occidental

11.1 Los comienzos de la investigación del curanderismo como “etnopsicoterapia”. El estudio de campo de Kiev

11.2 La evaluación del éxito terapéutico y su medición, en diferentes contextos culturales y de la psicoterapia occidental

11.3 ¿Qué tan efectivo es el tratamiento de las enfermedades mentales en la M.T.M.?

Metodología de investigación psicológica de caso individual.

11.4 La M.T.M. como terapia breve

11.5 Comparación de los efectos curativos de la M.T.M. y de la psicoterapia occidental

12. ¿Cómo surte efecto la M.T.M.? Modelo general de los factores psicoterapéuticos de impacto

12.1 El modelo subjetivo de impacto de las y los curanderos

12.2 Lo sagrado como superfactor psicoterapéutico

12.2.1 La vivencia de lo sagrado como vivencia cosmo biopsicosocial de vinculación

12.2.2 La atmósfera sagrada y el carácter triádico de la relación terapéutica

12.3 El darse cuenta (insight) como elemento etnopsicoterapéutico

12.4 Bifocalidad y efecto de sugestión sensorial

12.5 La generación de “introyecciones curativas” en rituales con estados profundamente alterados de conciencia

12.6 Variantes culturales específicas en el uso de procesos regresivos en terapia

La diferencia cultural respecto a los conceptos “control del yo” y “devoción a un otro y/o poder superior” desde una perspectiva psicoanalítica.

13. La M.T.M. y la psicoterapia occidental: una comparación de las dos variantes de terapia simbólica

14. El aporte de la M.T.M. a la atención médica en la sociedad mexicana contemporánea

14.1 La M.T.M. como psicoterapia

14.2 La M.T.M. como un sistema médico activo entre continuidad y cambio

14.3 Labores de desarrollo y perspectivas futuras de la M.T.M.

15. ¿Qué puede aprender la psicoterapia occidental de la M.T.M.?

15.1 Redescubrimiento de las y los antepasados

15.2 El potencial psicoterapéutico de la espiritualidad

15.3 Estados alterados de la conciencia: la vieja “bala de plata” para la curación, reinterpretada

15.4 Éxito en enfermedades mentales “resistentes a la terapia”, ¡es posible! Una reflexión analítica acerca del aporte clínico específico de la M.T.M. en el tratamiento de las adicciones

15.5 Salutogénesis y espiritualidad: impulsos para una comprensión de la prevención ampliada

Referencias

Palabras preliminares

Remontándome a los orígenes de los motivos para escribir este libro, me encuentro ya de joven –criada en una sociedad dominada en aquel entonces por ideas materialistas– con una fascinación por los procesos mentales y su impacto en nuestra vida. Ese deseo de entender mejor estos procesos me llevó en un primer momento a estudiar psicología –en los años 90, en la aquel entonces en la Alemania oriental socialista– una disciplina exótica y de poco interés general. Terminando mis estudios de psicología en una Alemania recién unida y liberada de muros tanto materiales como mentales, decidí formarme en la psicoterapia psicoanalítica y humanista.

Luego me di cuenta de que las respuestas que obtuve en mi desarrollo profesional como psicoterapeuta no satisfacían totalmente mi necesidad de entender la mente y su poder curativo. Inconscientemente motivada por esta curiosidad e inquietud, me topé por primera vez con el mundo de la medicina tradicional, cuando al inicio de los años 90 pasé un año estudiando psicología en México. De este encuentro surgió el impulso de entender con más profundidad, el mundo bastante ajeno de conocimientos y prácticas de la medicina tradicional en el área de salud mental. Así, realicé un trabajo de campo entre 1998 y 2000, lo que derivó en mi tesis de doctorado sobre este tema.

Lo que observé y viví en mi trabajo de campo como investigadora, impactó para siempre mi forma de entender y practicar mi oficio psicoterapéutico, dada la reflexión que me provocó el contacto con otra manera de entender la salud, la enfermedad y la curación.

El presente libro “Oráculos, sueños, transcendencia…” es reflejo y forma parte de este camino investigativo personal, en el cual intenté de acercarme con las herramientas intelectuales a lo que –con suerte– una y otra vez se manifiesta como momento en el cual curación y la transformación toman lugar en la vida personal tanto de nosotros(as) como pacientes y como terapeutas.

Reflexionando el proceso que he llevado desde mi originaria curiosidad, me siento agradecida por lo que he podido entender más profundamente y a la vez, más consciente de que en la esencia del fenómeno de curación, en la base de los procesos mentales hay algo que se resiste ser explicado con la lógica racional.

Si pensamos con una perspectiva mundial, el tratamiento de las enfermedades mentales desde la así llamada “psicoterapia occidental” sigue siendo el método de elección minoritario de la población. En el contexto de los procesos de globalización e intercambio de técnicas, culturas y de una creciente reflexión crítica acerca de las limitantes del sistema médico occidental, se nota un mayor interés por parte de la comunidad científica en sistemas médicos no-occidentales. Entre estos métodos los más conocidos son la medicina tradicional china (M.T.Ch.) y de la India (Ayurveda).

En comparación las medicinas tradicionales con raíces en el conocimiento ancestral curativo de los pueblos indígenas del continente americano hasta la fecha no han tenido el mismo interés.

Como profesional de la psicoterapia me ha llamado la atención que el creciente interés científico-médico de las últimas décadas, -p.ej. en los tratamientos tradicionales de enfermedades sistémicas como reumatismo y migraña- ha estado dirigido casi exclusivamente a los aspectos físico-corporales de la enfermedad, la salud y la curación. Esta atención exclusiva se basa obviamente en la concepción dicotómica cuerpo-mente que es constituyente de las ciencias médicas occidentales. Este sesgo profundamente arraigado en el pensamiento occidental se ha mantenido lamentablemente vigente hasta la actualidad, con una amplia ignorancia respecto del papel clave que los sistemas médicos tradicionales atribuyen a los factores mentales y/o psíquicos, tanto para el entendimiento de las manifestaciones de enfermedad, de salud como en sus tratamientos.

Cabe mencionar en estas palabras preliminares que escribo para la versión en español del libro –más de veinte años después de haber iniciado el proyecto de investigación de la M.T.M– que muy recientemente esta “negligencia científica” tanto hacia las medicinas tradicionales amerindias en general, como hacia su pericia en el ámbito de los procesos mentales en particular, ya no sea el caso, especialmente en lo que compete a los rituales a base de plantas y otras substancias con efectos psicodélicos. Hoy y desde hace pocos años se observa más bien un fuerte auge del interés científico-médico en el así llamado “renacimiento psicodélico” en las neurociencias. Al parecer, dentro de este movimiento científico se está llevando a cabo un cambio fundamental en la concepción del papel de estados psicodélicos o alterados de conciencia para la salud mental. El aspecto positivo es que ese giro dinámico tiene también implicaciones para un mayor reconocimiento científico-médico del potencial terapéutico de las medicinas tradicionales.

Aún con lo anterior, siento la necesidad de señalar varios aspectos críticos en ello. En primer lugar, existe el peligro de un abordaje reduccionista que no aprecia la complejidad y sutileza que tiene la medicina tradicional en su entendimiento y manejo de procesos mentales-espirituales. Estrechamente ligado a esta preocupación, se encuentra el riesgo de que este alto interés público está transformando también la práctica de la medicina tradicional, en el sentido de un uso profano bajo el fuerte impacto de una mayor demanda de servicios seleccionados con fines hedonísticos y sin conocimiento de su significado cultural y terapéutico. Este libro con su abordaje sistemático que evalúa y aprecia la M.T.M. en todos sus aspectos curativos, intenta ser un aporte en contra de esas tendencias reduccionistas y utilitaristas.

Dado que existe mucho menos conocimiento y reconocimiento de la medicina tradicional mexicana (M.T.M.), este libro tiene como fin hacer una descripción sistemática y una evaluación científica clínica del potencial psicoterapéutico, para la salud mental de una gran parte de la población mexicana, mismo aporte que no parece estar adecuadamente representado en estudios académicos y discursos oficiales hoy en día.

La descripción de la M.T.M. en sus aspectos terapéuticos está basada en el trabajo de campo que realicé para mi tesis de doctorado. Durante los años 1998 al 2000 entrevisté, hice observación participante y conviví con curanderos y curanderas, así como sus pacientes en el estado de Oaxaca.

Se podría ubicar el estudio resultante en el campo de la psicología transcultural, que se interesa en entender la influencia del contexto cultural y social tanto en las manifestaciones psicológicas y psicopatológicas como en los sistemas terapéuticos, sean estos la medicina tradicional mexicana o la así llamada psicoterapia occidental.

Lo que se anuncia en el título del libro, poder participar en un diálogo entre dos sistemas terapéuticos en el área de salud mental, he intentado cumplirlo en forma de un continuo movimiento entre dos perspectivas, una es la perspectiva de los actores de la medicina tradicional –las curanderas, curanderos y sus pacientes– y la otra, es mi perspectiva como profesionista en psicología y psicoterapia “occidental”. La metáfora del diálogo muestra mi profunda preocupación de realizar este intercambio de perspectivas entre dos culturas terapéuticas en pie de igualdad, aunque estoy consciente de que esta intención está limitada por determinantes culturales y personales. Aun así, intenté captar y aprehender como investigadora de campo, las enseñanzas de la M.T.M. con base en una variedad de métodos cualitativos 2 y la intención de una máxima sensibilidad cultural, lo que implicaba también minimizar y reflexionar mis propios suposiciones y preconceptos respecto del tema.

La idea de usar este intercambio de perspectivas como método de conocimiento está en una parte inspirada por la metodología cualitativa en las ciencias sociales, y en la otra parte, por mi profesión de psicoterapeuta de formación psicoanalítica y humanista e investigaciones etnopsicoanalíticas de campo.

Desde mi punto de vista lo que tienen en común estás metodologías es el respeto hacia la subjetividad y por lo tanto multiplicidad (diversidad) de perspectivas individuales de lo que percibimos como “realidad o hecho” en determinado contexto social y cultural. Espero que en el transcurso de la lectura se pueda experimentar el tipo de conocimiento, y un entendimiento más profundo que puede resultar de este tipo de acercamiento al mundo de la salud, la enfermedad mental y su tratamiento y curación.

Los primeros dos capítulos presentan los dos sistemas médico-psicoterapéuticos y su aparición dentro de su respectivo contexto cultural e histórico; por un lado la psicoterapia occidental dentro de la biomedicina al inicio del siglo XX con su inherente carácter dualístico (cuerpo-psique) y secular, y por otro lado la M.T.M., con su carácter holístico y sacral, marcada hasta la actualidad por sus fuertes raíces en la medicina precolombina, pero también por los posteriores conflictos e influencias históricas (el cristianismo, la inquisición, el espiritualismo y la biomedicina). Así mismo, se hace referencia a la posición e identidad de la M.T.M. dentro de las prácticas médicas en la población mexicana hoy en día.

A continuación, se ofrece una orientación general respecto a conceptos básicos de la medicina tradicional de mayor relevancia desde una perspectiva psicoterapéutica – p.ej. salud y enfermedad, el modelo tripartito de la psique, la identidad profesional de un curandero o curandera – haciendo referencias comparativas a conceptos científicos de la psicología y psicoterapia occidental.

Los siguientes capítulos se dedican a una sistemática presentación en la M.T.M. de las enfermedades mentales más importantes (el susto, enfermedades por envidia o mal de ojo y brujería o sentimientos fuertes), de los métodos aplicados para su diagnóstico (p.ej. con oráculos, en trance y en otros estados alterados de conciencia) y métodos para la curación (rituales de limpia y de reintegración, rituales de protección y ofrendas, ritual de sudación con temazcal; y con uso de alucinógenos). También a la amplia práctica de prevención, ilustrándolo con comentarios de las y los curanderos y pacientes y viñetas de casos observados.

Finalmente, con base en los datos de entrevistas y de los casos estudiados se trata de identificar los mecanismos terapéuticos puestos en acción dentro de la práctica curativa de las curanderas y curanderos, los cuales son resumidos en un modelo de factores de impacto terapéutico específicos para la M.T.M. y dan evidencia al alto potencial psicoterapéutico de la misma. Entre ellos destacan p.ej. el carácter sagrado de la práctica médica tradicional, la aplicación de estímulos sensoriales en los rituales y el elaborado uso de estados alterados de conciencia de diferentes niveles de profundidad, tanto para generar mayor entendimiento (sea para el o la paciente, o la o el curandero) como para promover cambios terapéuticos a nivel subliminal.

Se concluye con una comparación de las características de los dos sistemas de psicoterapia, una evaluación de la evidente eficacia psicoterapéutica de la M.T.M., una reflexión sobre las oportunidades identificadas para impulsar un mayor desarrollo dentro de los métodos de psicoterapia occidental y un llamado para una mejor valoración de la M.T.M. en su aspecto psicoterapéutico dentro del sistema de salud en México, incluyendo el área de prevención.

El libro se dirige a profesionistas en el ámbito de la salud mental y culturas médicas, profesionales de la psicoterapia y de la antropología, y personas interesadas en el tema de la medicina tradicional que no esperan respuestas simples y reduccionistas en el estilo convencional de las ciencias médicas y naturales, ni cuentos de aventuras o de idealización del trabajo de los chamanes, sino personas abiertas a descubrir algo nuevo sobre la base de un acercamiento científico no-reduccionista al mundo psicoterapéutico de la medicina tradicional; lo que incluye un acercamiento al papel curativo clave de las inherentes prácticas llamadas espirituales, con mucho respeto a sus poderes curativos, pero lejos de mistificar el trabajo de los curanderos y curanderas (chamanes), es decir teniendo una perspectiva “no-esotérica“.

El afán de llegar a una descripción lo más completa posible de la M.T.M. como sistema terapéutico, permite desarrollar una idea más clara de su aporte médico y clínico dentro de su contexto en la sociedad mexicana, pero también ayuda a identificar su peculiaridad, incluso sus ventajas en comparación con otras culturas médicas, como la psicoterapia occidental.

¿Qué me motiva a poner los resultados de mi investigación a disposición de las y los lectores de habla hispana, lo que requirió una carga de trabajo adicional de varios años para la traducción? ¿No estoy “llevando leña al monte" o incluso actuando con la creencia eurocéntrica de superioridad en el ámbito científico? - Espero y creo que no.

La publicación del libro en español intenta contribuir a que el valioso y extenso potencial psicoterapéutico de la medicina tradicional mexicana se dé a conocer en detalle también a las personas interesadas de habla hispana, terapeutas o no. También que los resultados de la investigación puedan servir para una mayor apreciación de la M.T.M. como psicoterapia en el contexto de la sociedad mexicana, incluso poder brindar argumentos a los mismos representantes de la M.T.M. respecto a sus herramientas curativas al nivel psicoespiritual y su relevancia para el tratamiento de estados de sufrimiento psicológico y psicosomático.

La publicación del libro en español solo fue posible gracias al comprometido trabajo de dos mujeres maravillosas – una es Alethia Rangel Castillo, quien acababa de llegar a Alemania como una joven psicóloga mexicana cuando comenzamos a trabajar juntas en el 2017. La otra es la editora de la versión en español y amiga de muchos años, Lilian Alemany. Nacida en Chile, antropóloga, traductora y correctora de estilo, que ha vivido y trabajado muchos años en México, me motivó con su entusiasmo y tenacidad a finalizar este largo camino en un momento en el que estaba a punto de abandonarlo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles desde el fondo de mi corazón.

También quiero dar mis profundas gracias a las curanderas y curanderos mexicanos, a quienes presento en el libro, quienes depositaron su confianza en mí y me compartieron la riqueza de sus conocimientos y sus prácticas de tratamiento, lo que hizo posible la investigación de campo – la curandera Doña Lupita (Guadalupe Martínez Blas) y su esposo y curandero Don Manuel, practicando en la ciudad de Oaxaca y en el pueblo San José de Pacifico y el ya fallecido curandero Mazateco Don Albino García Quiroga del pueblo San José Tenango en la Sierra Mazateca.

Steffi Zacharias, Dresden, octubre del año 2024

Prefacio de la edición alemana

Vista globalmente, la “psicoterapia occidental” sigue siendo un modelo minoritario en todo el mundo. Dimensiones sagradas, rituales curativos simbólicos, estados alterados de conciencia, una interconexión inseparable de la psicoterapia y la medicina corporal en la acción terapéutica, son sin duda algunas de las características centrales de las terapias tradicionales, indígenas y no occidentales.

La principal preocupación del presente trabajo es acercar quien lee al hecho de que un diálogo intenso y empático entre las “terapias occidentales” y las “tradicionales” ofrece valiosas sugerencias y beneficios para ambas partes. La autora nos presenta una excelente evidencia paradigmática para tal diálogo, utilizando el ejemplo de la llamada "Medicina Tradicional Mexicana" (M.T.M.). Cuidadosamente y con un profundo conocimiento especializado, la experimentada etnocientífica y psicoterapeuta nos adentra en el fascinante mundo de la curandería indígena mexicana, en el arte y práctica de curanderos y curanderas. Debido a sus varios años de investigación de campo en la región de Oaxaca (sur de México) y paralelamente a esto, una práctica de psicoterapia de larga data en Alemania, Steffi Zacharias me parece ideal para implementar el diálogo que ella quiere y exige entre las terapias modernas y tradicionales. En cualquier caso su estudio extenso y detallado resulta un ejemplo de excelencia.

Su encuentro con la M.T.M., intensa y vívidamente descrito, nos invita a una comprensión intercultural más profunda de nuestras perspectivas y acciones psicoterapéuticas. De esta manera, algunos “puntos ciegos” en las psicoterapias modernas con respecto al potencial de otros formatos de terapias simbólicas o indígenas pueden hacerse visibles y posiblemente eliminarse.

La primera parte extensa del libro (10 capítulos) nos lleva gradualmente y cada vez más profundamente a muchos niveles a la riqueza cultural de la M.T.M. Aprendemos cosas interesantes sobre conceptos centrales de la misma como "Susto, Envidia, Mal de ojo, Mal aire, Brujería, Sentimientos fuertes" y mucho más. Se nos enseñan con el mismo detalle las sutiles técnicas de diagnóstico como la lectura del oráculo, los sueños y visiones de la o el sanador, así como los rituales especiales de trance, a veces con el uso de sustancias psicoactivas. Los diversos rituales de tratamiento de la M.T.M. se nos describen vívidamente y de cerca, como rituales de ofrenda-sacrificio, rituales de protección, los rituales de hongos, la operación espiritual o el ritual del temazcal (cabaña de sudor) como método de tratamiento terapéutico grupal integrador. Por último, pero no menos importante, obtenemos una visión bien fundada de tratamientos concretos de la M.T.M. gracias a los estudios de caso seleccionados, como "Ignacio" o el tratamiento de una enfermedad por adicción, "Dolores" o la etnoterapia de una depresión prolongada. "Elvira" o la impresionante terapia de un trastorno de pánico.

En la segunda parte de este estudio etnoterapéutico, nos espera una reflexión fundamental sobre la eficiencia de la M.T.M. en las enfermedades mentales y los posibles factores de efecto de esta etnomedicina, desde la sacralidad o la dimensión espiritual como "superfactor" hasta el uso de hongos psicoactivos. Finalmente, la autora somete a la M.T.M. a una comparación sistemática con las psicoterapias occidentales. Preguntas importantes, y a veces explosivas, que se tratan son:

• ¿La psicoterapia occidental como terapia sin tradiciones?

• ¿Posible uso de la espiritualidad como recurso para la terapia occidental?

• ¿Aplicación clínica de sustancias psicoactivas en la psicoterapia occidental?

Después de leer este impresionante estudio comparativo, tengo esperanzas y sentimientos similares a los de la autora en sus palabras finales:

Que este completo y fascinante estudio sobre etnoterapia inspire al lector o lectora el anhelo o el denuedo por un cambio de paradigma en la psicoterapia y la medicina modernas, que tiene como objetivo deshacer la "comprensión mecanicista" a veces obstructiva de la salud y la enfermedad humanas en la dirección de una comprensión holística de la misma.

Prof. Renaud van Quekelberghe. Catedrático de Psicología Clínica y Psicoterapia, de la Universidad Koblenz-Landau, Alemania, 2015

1. La crisis de identidad de la psicoterapia occidental

La intelectualización y racionalización crecientes no significan, pues, un creciente conocimiento general de las condiciones generales de nuestra vida. Su significado es muy distinto; significan que se sabe o se cree que en cualquier momento en que se quiera se puede llegar a saber que, por tanto, no existen en torno a nuestra vida poderes ocultos o imprevisibles, sino que, por el contrario, todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Pero esto significa el desencantamiento del mundo 3

(Max Weber, 1919, p.16)

El término “psicoterapia occidental” engloba diversas teorías y sus correspondientes métodos, como la psicología conductual, la psicoanalítica o la humanista, entre muchas otras. En este texto, nos referiremos sobre todo a la terapia conductual y sus diferentes formas de proceder, así como a las terapias con fundamento psicoanalítico: la psicología profunda y el psicoanálisis, mismos que son los métodos psicoterapéuticos establecidos en el sistema alemán de atención médica. Este hecho impacta a lo que se entiende por psicoterapia en la sociedad, en la medicina y en la investigación.

Aunque el término “psicoterapia occidental” sugiere una homogeneidad muy difícil de comprender si es vista desde una perspectiva interna, la generalización del término “psicoterapia occidental” resulta indispensable para la diferenciación que se lleva a cabo en el presente libro de los sistemas terapéuticos que proceden de dos culturas diferentes.

Si las distintas formas de psicoterapia occidental se las observa desde una perspectiva comparativa intercultural, se puede comprobar que su integración al sistema médico no sólo ha traído consigo un impulso importante en su desarrollo, sino que también ha dado lugar a la exclusión de elementos supuestamente incompatibles, lo que a la vez obstaculiza su desarrollo. Por esto es que existen otros métodos terapéuticos, fuera del sistema estatal de atención médica en Alemania, que toman en cuenta aspectos que en “las terapias convencionales” no están incluidos. Por ejemplo, los conceptos y temas espirituales en los distintos métodos terapéuticos con enfoque humanista. Aunque es importante decir que aun en estas la exclusión ha tenido algún impacto.

La psicoterapia occidental y la investigación psicoterapéutica estaban orientadas, desde su aparición y hasta los años ochenta del siglo pasado, sobre todo a establecerse como una forma de tratamiento médico científicamente comprobable. Es apenas a principios del siglo veinte que la psicoterapia comenzó a practicarse sistemáticamente y fue establecida institucionalmente, por lo que es una disciplina relativamente joven dentro de las ciencias médicas. 4

En 1952, en un momento en el cual ya se había desarrollado un campo extenso en la práctica psicoterapéutica en forma de un sinnúmero de procedimientos y la aplicación de estos en diferentes áreas, el psicólogo inglés Hans Eysenck (1952) hace unas declaraciones provocadoras acerca de la ineficacia de la terapia psicoanalítica, planteando básicamente que no había evidencia científica de la eficacia clínica de estos tratamientos psicoterapéuticos5. Este acontecimiento fue el que inició la investigación de la psicoterapia, misma que ha comprobado mediante numerosos hallazgos que es un método muy eficaz para el tratamiento de enfermedades mentales. El estudio de Grawe, Donati y Bernauer (1994), que evalúa a todos los estudios clínicos hechos hasta principios del año 1984 acerca de la eficacia de la psicoterapia, puede ser entendido en este contexto como un cierre impresionante del empeño que se hizo para establecer a la psicoterapia como una disciplina médica.6

El empeño referido anteriormente hecho para establecer una política médica y profesional, sin duda ha reforzado considerablemente el prestigio social de la psicoterapia. Por otra parte, condujo a que el interés por los temas y fenómenos complejos y aún sin aclarar en el tratamiento psicoterapéutico se redujera en gran medida, en contraste con la apertura y poder de innovación en la fase inicial de las escuelas psicoterapéuticas. Puesto que competía con otras disciplinas médicas para garantizar la máxima objetividad científica, entendida esta como positivista, algunos conceptos psicoterapéuticos significativos ya no eran “presentables”, en particular aquellos provenientes de los enfoques psicoanalíticos y humanistas7. Eso llevó a que estos métodos psicoterapéuticos desaparecieran de la formación académica de las jóvenes generaciones de terapeutas en Alemania.

Procesos similares tuvieron lugar en la evolución de la psicología académica en la segunda mitad del siglo XIX, con la cual la psicología se estableció junto con otras ciencias como una psicología sin alma (Mack, 2007). Afortunadamente esta tendencia, que hace algunos años por poco hubiera llevado a la desaparición del psicoanálisis del ámbito académico, pudo ser frenada.8 Al mismo tiempo, el desarrollo en las últimas décadas de una serie de métodos psicoterapéuticos alternativos demuestra que existe una parte considerable de la población que no está satisfecha con los tratamientos psicoterapéuticos que les ofrece el sistema médico como respuesta a sus necesidades y problemas. Un buen ejemplo sería el método de las Constelaciones familiares y organizacionales (Hellinger, 2013) el cual trabaja individual y grupalmente e incluso en instituciones y que ha vuelto muy popular, así como la Teoría de grupos operativos de Enrique Pichón Riviere en los países hispanohablantes.

Desde una perspectiva filosófica cultural este desarrollo con la exclusión de los aspectos metafísicos de la psique en la psicoterapia occidental en las pasadas décadas forma parte de un desarrollo que el sociólogo Max Weber metafóricamente llamó el fenómeno de “desencantamiento del mundo”. Con este término, se refería críticamente a los procesos de cambio social contemporáneos que en su opinión, traían consigo una sobreestimación de la racionalidad y la falta de conciencia de sus limitaciones (Weber, 1919) Para Weber el origen de esta hipertrofia del juicio racional estaba en el proceso de secularización de la cultura occidental, el cual se efectúa en estrecha interacción con los procesos de industrialización, con cambios en las estructuras de poder y de valores como por ejemplo la eficiencia y la individualidad. A través de esta secularización de la cultura europea, que viene progresando desde la época de la Ilustración, es que se llega a un despliegue dinámico de las ciencias naturales. Al mismo tiempo aquellas vivencias humanas que se encontraran en evidente contradicción con los supuestos básicos de la ciencia de aquel entonces, como los algoritmos lógicos de distinción y causalidad y la superioridad de lo físico o de la materia, fueron desplazadas del foco de atención. Consideradas como “metafísica” perdieron su valor como objeto de interés en la ciencia, sobre todo las vivencias de tipo espíritu religioso, las místicas y algunas otras vivencias psíquicas que no eran comprobables a base de los supuestos científicos vigentes.

Si bien es cierto que este proceso ha permitido la conexión de la psicoterapia a la medicina científica, también evidencia que ha sido poco fructífero para el desarrollo de conocimiento dentro de la misma. La aplicación del paradigma mecanicista de la biomedicina a fenómenos y procesos psicoterapéuticos limitó sobre todo los contenidos de investigación, los conceptos y preguntas aplicadas y las respuestas resultantes, excluyendo aspectos importantes de la psique como su compleja relación con los procesos corporales, así como, el papel de las experiencias espirituales o de vivencias místicas. Esta reducción de la complejidad tuvo efectos limitantes sobre todo en la práctica de la psicoterapia, pero también en el tratamiento de enfermedades corporales.

Respecto a la psicoterapia occidental se puede constatar que este proceso llevó no solo a una pérdida de “su encanto” sino esencialmente a la pérdida de su identidad.

Debido a lo anterior y como un proceso de compensación, en el transcurso de las últimas décadas el interés por métodos alternativos y prácticas terapéuticas de otros contextos culturales aumentó dentro de la sociedad occidental. Iniciándose primero un proceso fuera del sistema médico y psicoterapéutico académico, poco después también en la psicoterapia occidental creció la atención a métodos tradicionales de otras culturas, las cuales tienen en común que conservan la unión originaria entre la práctica de la terapia y los aspectos espirituales. Fueron tomados especialmente partes de la medicina tradicional asiática para el mantenimiento y el restablecimiento de la salud. El ejemplo más conocido es la Psicoterapia centrada en la conciencia plena o Terapia mindfulness (Kabat-Zinn, 2004) que se estableció exitosamente desde los años noventa y se basa en técnicas de meditación budista.

Tales procesos de asimilación y transferencia sin duda amplifican y enriquecen las prácticas psicoterapéuticas, sin embargo, no erradican completamente los mecanismos colectivos de represión descritos anteriormente. Por lo tanto, es necesario hacer un énfasis en que lo que le hace falta a la psicoterapia occidental es mucho más que una reivindicación superficial del conocimientos y prácticas terapéuticas de otras culturas, le falta ampliar la concepción de sí misma para incluir el redescubrimiento de su esencial conexión con aspectos espirituales y mentales que por su carácter no pertenecen al dominio de la lógica racional.

En los últimos 10 años, en las neurociencias ha surgido un alto interés en los estados alterados de conciencia y su aplicación terapéutica – ya sean estos inducidos a base de substancias o por otros métodos– lo que ha provocado la necesidad de reconocer y reflexionar con las herramientas de la ciencia moderna fenómenos que por muchos años y décadas han sido excluidos, como las vivencias místicas que parecen tener un alto impacto terapéutico. Al parecer este proceso de cambio de enfoques e intereses da impulso a una reintegración de temas metafísicos en el discurso científico. Se está elaborando un entendimiento más profundo de la conciencia humana, lo que incluye el reconocimiento del hecho de que la capacidad de reflexión lógica racional es nada más un modo de percepción de la realidad, con sus limitaciones específicas, y que además, disponemos como seres humanos de la capacidad de llegar a vivencias y entendimientos místicos-metafísicos.

Es interesante constatar que entre otros Freud en sus ensayos psicoanalíticos tempranos sobre los sueños diseñó también una duplicidad básica de las funciones mentales. El proceso primario, definido por falta de la lógica racional y activo p.ej. en los sueños y estados psicóticos, a diferencia del proceso secundario, caracterizado por la lógica racional, las divisiones conceptuales de sujeto-objeto o a lo largo de las dimensiones espacio y tiempo. Sin embargo, estos dos conceptos hasta la fecha nunca llegaron a tener mayor atención en la teoría y práctica terapéutica psicoanalítica.

Por otro lado, estamos en la favorable situación de poder aprender de las medicinas tradicionales como la M.T.M. respecto a su profundo conocimiento del uso terapéutico de los fenómenos espirituales, entre otros los estados alterados de conciencia de diferente profundidad, lo que se va a analizar en detalle posteriormente en este libro.

Este cambio conceptual profundo no implica como psicoterapeuta occidental asumir las mismas creencias y conceptos psicoterapéuticos y espirituales de la M.T.M., tampoco requiere recurrir a alguno de los sistemas religiosos, implica más bien una apertura a redescubrir el potencial humano de acceder a este otro tipo de percepción de la realidad, cuando la persona reflexiona acerca de si misma, de su relación con el entorno social y natural; y se vuelve más consciente respecto de temas que no están al alcance de la mente racional.

2. Introducción a la medicina tradicional mexicana

... para los antiguos nahuas, todas las enfermedades eran de origen natural-divino, ya que la naturaleza era por definición divina; lo sobrenatural no existe. Todo, dioses, aire, agua, calor, frío y seres del supra- e inframundo forman parte de la realidad natural. Es el hombre quien al transgredir los códigos de conducta establecidos por la sociedad o por exponerse accidentalmente a los efectos de esa naturaleza mágica, pierde su equilibrio existencial y aparecen síntomas de la enfermedad que no es otra cosa que señales del desequilibrio.

(Xavier Loyoza Legorreta (1994, p.37)9

2.1 ¿Qué es la medicina tradicional mexicana?

La medicina tradicional mexicana (M.T.M.) actual se caracteriza por estar basada en la medicina indígena que antes de la llegada de los españoles ya existía como un sistema médico, y es por esto que se le conoce también como medicina prehispánica. Esta medicina indígena contenía un extenso conocimiento sobre las posibilidades de tratamiento de enfermedades tanto físicas como mentales a través de –entre otros– tratamientos quirúrgicos y un extenso uso de medios de curación como plantas. Además, la medicina prehispánica presentaba rasgos de chamanismo10. Datos históricos demuestran la extensa utilización de técnicas de éxtasis y de (inducción al) trance, del uso terapéutico de la interpretación de los sueños y de profecías en la medicina indígena prehispánica (Quezada, 1989, entre otros).

La medicina tradicional es conocida en el lenguaje coloquial de México y de otros países de habla hispana del centro y Sudamérica como “curanderismo”, nombre que se deriva de la palabra española “curar”. Los y las terapeutas dentro del curanderismo son llamados curandero y curandera. Los diferentes significados que se le da a la palabra curandero y curandera refleja en algo de los conflictos históricos por los cuales pasó la medicina nativa.

El término curanderismo:

• Se refiere a la práctica profesional de curación dentro de la medicina tradicional en general.

• Es el nombre de la especialización del curandero o curandera, quien ofrece el tratamiento de curación espiritual y que es de alta estima en el contexto indígena y tradicional, en comparación con otras disciplinas como herbolaria, partería y quiropráctica.

• Puede ser usado despectivamente como “charlatanería” para descalificar los métodos de curación indígenas, en comparación con una supuesta superioridad de los tratamientos biomédicos.

Puede parecer una ironía de la historia, que son sobre todo los documentos escritos por la Inquisición en las colonias españolas los que facilitan un conocimiento relativamente detallado sobre los tratamientos psicoterapéuticos de la medicina prehispánica (véase el trabajo de Anzures y Bolaños, 1983 y Quezada, 1989) Además de estos, las crónicas de los primeros monjes españoles son también consideradas como fuente de información importante sobre la medicina prehispánica, mismas que se concentran en la descripción de aspectos materiales de la medicina nativa.11

Probablemente, dado que la medicina española de la época medieval con la influencia de la doctrina de la iglesia tuvo un desarrollo muy pobre, es que los españoles se interesaron por la importación del conocimiento médico y de las plantas medicinales provenientes de las colonias en América.12

Foto 1. Caracol marino, usado en la M.T.M. como instrumento de viento para invocar a lo divino, 2012

Al mismo tiempo, en el transcurso de los siglos posteriores a la colonización, la medicina nativa entró en contacto con otros sistemas médicos y otras doctrinas, y los procesos de asimilación resultantes llevaron a más progresos. Debido a lo anterior, en la práctica de las y los curanderos mexicanos tradicionales de hoy en día se pueden encontrar huellas de la medicina española medieval. Los movimientos religiosos del espiritualismo13 que se han dado en México a partir de la mitad del siglo XIX, han afectado fuertemente la práctica de la M.T.M. Además, se nota cierta influencia del conocimiento de la biomedicina moderna y algunos elementos de la psicoterapia occidental. Esto último se manifiesta en el hecho de que las y los curanderos utilizan, en algunos casos, complejos vitamínicos o aplican conceptos de la psicoterapia occidental, como por ejemplo el concepto del “yo”.

El uso actual del concepto de medicina tradicional acentúa sus raíces en las tradiciones prehispánicas de cada país, sin reducirlo a una medicina puramente indígena incluye también las influencias de otras prácticas terapéuticas no institucionalizadas y predominantemente basadas en la experiencia. Sin embargo, su carácter único y su poder terapéutico provienen de sus raíces en las culturas nativas americanas, de sus conceptos del mundo y del ser humano.

Figura 1. Las especializaciones más comunes dentro de la medicina tradicional mexicana

La figura 1 muestra las especializaciones que en la actualidad pueden encontrarse en la profesión del curanderismo en la M.T.M. Las subespecializaciones mencionadas –como rezador(a) y chupador(a)– representan sólo una parte de la gran variedad de prácticas terapéuticas que existen en el campo de la cura de los trastornos mentales, aunque la práctica de estas subespecializaciones ha disminuido debido a las influencias modernas. Dependiendo de las tradiciones de curación de cada lugar, pueden existir técnicas terapéuticas adicionales o diferentes nombres para las mismas especializaciones. En el curanderismo hay muchas personas especializadas en el tratamiento de trastornos mentales y espirituales, pero estas no necesariamente lo combinan con la práctica de la herbolaria o la partería.

Puesto que la actual M.T.M. está influenciada por la medicina indígena prehispánica, se hablará de ésta detalladamente en el siguiente subcapítulo.

2.2 Los principios de la medicina indígena prehispánica

“¡Ea! Dígnate venir, madre mía, La Dueña de la falda de Jade, la que tiene camisa de Jade, La de Verde Falda, La de Verde Camisa, Mujer Blanca, veamos aquí al pobre niño, al que quizá abandonó su venerable tonalli.”

(Conjuro de una médica Nahua prehispánica relacionado con el diagnóstico/tratamiento de la pérdida del tonalli (espíritu) de alrededor del año 1600) 14

Nuestro concepto de la cosmovisión y medicina indígena precolonial está basado en fuentes secundarias, de reconstrucciones, debido a la falta de registros escritos en los textos originales, los llamados Códices. Las crónicas que se conservan de los primeros conquistadores españoles informando de la cultura indígena, basadas en información oral o en sus propias observaciones, ya están adaptadas a la visión del mundo que tiene el autor y por ende a los intereses coloniales.

Es casi una certeza que el entendimiento original de los indígenas sobre la enfermedad y la salud era holístico. La comprensión integral del mundo que tenían los indígenas estaba basada en la creencia de que todas las formas de la naturaleza y del cosmos contienen un flujo de energía espiritual. Ciertos aspectos de la naturaleza o los artefactos sirven como contenedores de este flujo, siendo por esta cualidad que eran usados por las y los curanderos. Por otra parte, algunos fenómenos naturales pueden dañar este flujo.15

En la cosmovisión indígena, cada persona es capaz de ser parte de este flujo de energía espiritual y posee un propio potencial energético, que está a su disposición desde el nacimiento. La energía espiritual está sujeta a influencias favorables o desfavorables y, debido a ello, puede ser debilitada o fortalecida en el transcurso de la vida a través de lo espiritual. El ser humano siempre está conectado en un nivel energético con su medio ambiente y con el medio social y siendo así, se convierte tanto en emisor como en receptor de energía mental-espiritual.

De lo anterior se deriva que todo tipo de enfermedad, tanto física como mental, es una expresión de un desorden en el nivel de la energía espiritual de la persona. Además, esa energía espiritual, misma que es independiente de la existencia humana, se puede utilizar ya sea para favorecer la salud o perjudicarla. Los especialistas en el manejo de esta energía eran las curanderas y curanderos indígenas16. Esta facultad del manejo de energía es clave en la práctica del chamanismo en muchas partes del mundo.

En esa cosmovisión, el uso de plantas, animales y minerales no sólo cumple una función fisiológica, sino que actúa también a nivel espiritual. Basándose en esto, parece existir un sin número de posibilidades de tratamientos preventivos y curativos en la medicina prehispánica, mismos que requieren de establecer un contacto con esta energía.

Por medio de análisis de los pocos códices nahual conservados, el historiador mexicano López Austin (1980) realizó una reconstrucción del conocimiento médico precolonial. Los conceptos prehispánicos sobre las enfermedades son de mucho valor informativo con respecto al entendimiento de la psique, por esta razón, habrá una explicación referente a ello en el siguiente subcapítulo. Con mucha probabilidad, aunque se trate de la reconstrucción de conceptos de los indígenas Nahua prehispánicos, los conceptos encontrados son válidos también para la medicina de otros pueblos indígenas de Mesoamérica. Esta suposición es apoyada por el hecho de que los sistemas médicos tradicionales actuales de toda América coinciden en alto grado. Según López Austin, los nahuas prehispánicos diferenciaban tres partes en el aparato psíquico, a los cuales nombraron tonalli,teyolia y ihiotl. En la representación de los nahuas, estos tres poderes psíquicos estaban estrechamente conectados con regiones específicas del cuerpo o con procesos corporales.

2.3 Espíritu, emoción e instinto. El modelo “tripartito” de la psique en la medicina prehispánica

Los indígenas nahua prehispánicos diferenciaban tres aspectos o partes de la psique: el aspecto espiritual, el afectivo- emocional y el aspecto instintivo17. Estos tres aspectos, tonalli, teyolia y ihiotl (López Austin, 1980) nos permiten hablar de un modelo tripartito o de un modelo de tres nivelesde la psique de la medicina prehispánica.

El tonalli lo entendían como una energía de origen divino que era esencial para cualquier vida y que establecía una conexión con el cuerpo humano en el momento del nacimiento. El tonalli de una persona conformaba el aspecto energético de toda la salud mental y física del ser humano y se asociaba en particular con los siguientes aspectos y funciones del aparato psíquico: coraje mental, vitalidad, capacidad de pensar y el temperamento. A nivel físico, el tonalli estaba relacionado con el crecimiento. Se consideraba que estaba ubicado en la cabeza y era a través de la circulación sanguínea que la energía del tonalli se propagaba por todo el cuerpo.

En principio, la conexión del tonalli con el cuerpo humano no era estable ni permanente, por el contrario, esta energía espiritual podía desprenderse del cuerpo y regresar nuevamente a él. Esta cualidad le permitía asumir una función mediadora entre las fuerzas divinas y la persona. Los sueños eran vistos como la forma más importante de comunicación con el plano divino y los dioses. Mientras que las ausencias breves del tonalli se consideraban normales e inofensivas, como durante el sueño nocturno, las ausencias prolongadas del espíritu se consideraban potencialmente mortales. En el campo psicopatológico, por ejemplo, la locura era entendida por los nahuas como expresión de un tonalli perturbado.

Los nahuas entendían al teyolia como un segundo nivel funcional psicológico que describía una fuerza vital individual ya presente en el útero. A esta entidad psicológica se le asignaban los diferentes estados emocionales, así como la llamada "inteligencia emocional" y los esfuerzos asociados. Según los nahuas, este poder psíquico estaba ubicado en el corazón. Así se explica que una variedad de cuadros sintomáticos leves y graves, en particular los trastornos del estado de ánimo fueran descritos utilizando la palabra Yollo, que en náhuatl significa corazón (Elferink et al., 1997, p. 60). A diferencia del tonalli (espíritu), esta parte de la psique acompañaba al ser humano durante toda su vida y sólo se desprendía en el momento de su muerte. El teyolia podía ser alterada o dañada por diferentes influencias, sobre todo por conductas inmorales, especialmente sexuales y por enfermedades que oscurecen u oprimen el corazón y/o lo cubren con mucosidad, además de por brujería. Las enfermedades del teyolia eran curadas no sólo con ciertas plantas (como por ejemplo contra la mucosidad) sino también por medio de la confesión de conductas inmorales, además de ofrendas y otros rituales.

En la medicina tradicional mexicana de la actualidad se ha conservado el concepto de alma y juega un papel importante para el entendimiento de una parte de las enfermedades psíquicas, como se muestra en la investigación de campo que da base a este libro.

La tercera dimensión de la psique era llamada por los antiguos nahuas ihiyotl -dicho término derivado de la palabra ihio “aliento”- y se relacionaba con el hígado. Se le denominaba así a una energía psíquica indiferenciada, instintiva y que se manifestaba en afectos arcaicos como deseo, envidia o ira.

Si elihiyotl se manifestaba en forma moderada podía brindar resiliencia, pasión y energía vital a la persona. Esta energía psíquica se encontraba en el hígado y podía ser expulsada en forma de un gas brillante, y así dañar directamente a otras formas de vida, tanto a otros seres humanos, como también al ganado, a la fertilidad del campo o al poder de las ofrendas. Este influjo dañino podía proceder también de personas ya fallecidas, además de que un desbalance de esta fuerza psíquica podía perjudicar incluso al portador(a) de esta energía. Así, muchas de las enfermedades de naturaleza psicosomática se atribuían al ihiotl, ya que había un desbordamiento demasiado intenso de la energía emocional lo que envenenaba a la sangre y el cuerpo.

Es por lo que una vida moral –sobre todo evitando los “vicios” y “una vida sexual excesiva”– era vista como la regla más importante para la “limpieza” del hígado. Otra recomendación hecha por la medicina indígena prehispánica era que para contrarrestar los daños causados por la energía ihiyotl, la persona deñada aplicara una energía igualmente fuerte, por ejemplo, cobrarse la infidelidad sexual del cónyuge con la misma moneda.

El concepto de ihiyotl no se ha conservado como tal en la M.T.M. actual, sin embargo, aparece implícitamente en conceptos importantes de enfermedad, como en el de envidia-agresión, mal de ojo y enfermedad porsentimientos fuertes que parten de la hipótesis de que afectos fuertes como la envidia, la ira, el odio y el deseo pueden enfermar tanto a la persona transportadora del afecto como a la persona receptora.

2.4 Marcas de la colonización en la práctica psicoterapéutica de la medicina indígena

“…los médicos [indígenas] son los más perjudiciales y principales celadores de esta idolatría.” (Jacinto de la Serna, siglo XVII).18

Como ya se mencionó, la medicina indígena está fuertemente vinculada con prácticas religiosas cercanas al chamanismo. Debido a esta cercanía con las religiones indígenas “paganas”, para los españoles representaba una fuerza opuesta a la cristianización y con ello, una resistencia a la ideología de los colonizadores. Por esta razón, el lado psicoespiritual de la medicina indígena fue combatido con gran fuerza por la potencia colonizadora española19 y es así que los elementos psicoreligiosos de la medicina indígena fueron difamados como “fetichismo, culto al diablo, y superstición” y fuertemente perseguidos por la Inquisición, como lo deja claro la cita presentada al principio de este capítulo escrita por el cura español Jacinto de la Serna en el Siglo XVII. Ejercer el curanderismo era el cargo más común en los procesos de inquisición que fueron efectuados en la Colonia de la Nueva España –lo que hoy en día es México– entre los años de 1571 a 1812 (Anzures y Bolaños, 1983).

En su investigación de los documentos referentes a los procesos inquisitoriales Anzures y Bolaños llega a la conclusión de que el tribunal de la llamada Santa Inquisición penaba especialmente los aspectos psicoterapéuticos de la medicina indígena, tales como el diagnóstico del oráculo y la aplicación de sustancias naturales psicoactivas, así como la interpretación de los sueños, el trabajo con incienso y los tratamientos simbólicos en rituales mágicos (Anzures y Bolaños, 1983, p. 69).

Sin embargo, los conquistadores españoles tenían un serio interés en la medicina indígena debido al retraso de la medicina medieval española. Este especial interés se manifestaba en el hecho de que sustancias con poder curativo se exportaban del Nuevo Mundo a España20 y que la medicina indígena ocupó un lugar muy importante en los primeros escritos de los monjes. La estimación del lado “empírico” de la medicina indígena perduró hasta el siglo XVII, debido al incipiente desarrollo en Europa de una medicina científica orientada hacia la biología. En los años posteriores, esta postura se transformó en un menosprecio generalizado al curanderismo. Debido a este conflicto de intereses existente al principio de la Colonización, las autoridades coloniales estaban empeñadas en extraer la parte “empírica” de la medicina indígena, menospreciando la parte psicoespiritual. Por esta razón, al leer las primeras crónicas de los monjes españoles se puede encontrar casi exclusivamente representaciones diferenciadas de los aspectos materiales del conocimiento médico de los indígenas, como por ejemplo, un listado de una multitud de plantas curativas y sustancias curativas a base de minerales o procedentes de animales, así como su modo de preparación y aplicación.

El poder colonial hizo esfuerzos para dividir la medicina holística indígena y despojarla especialmente de su fundamento en lo sagrado. El siguiente texto, que trata sobre la diferencia entre un médico “verdadero” y uno “falso” ilustra esta manera de actuar, procede de los primeros tiempos de la Colonia y es parte de una ordenanza para el gobierno de los hospitales y en efecto fue traducido al idioma Nahua.21

El médico verdadero: un sabio (tlamatini), da vida.

Conocedor experimental de las cosas: que conoce experimentalmente las hierbas, las piedras, los árboles, las raíces.

Tiene ensayados sus remedios, examina, experimenta, alivia las enfermedades.

Da masaje, concierta huesos.

Purga a la gente, la hace sentirse bien, le da brebajes, la sangra, corta, cose, hace reaccionar, cubre con ceniza (las heridas).

El médico falso: se burla de la gente, hace su burla, mata a la gente con sus medicinas, provoca indigestión, empeora las enfermedades y la gente.

Tiene sus secretos, los guarda, es un hechicero (nahualli), posee semillas y conoce hierbas maléficas, brujo, adivina con cordeles.

Mata con sus remedios, empeora, ensemilla, enyerba.

(León-Portilla, 1974 como se citó en Anzures y Bolaños, 1983, p. 31.)

Hasta hoy la medicina tradicional en México enfrenta un rechazo latente o manifiesto por parte de las instituciones religiosas cristianas, que se basa en el conflicto histórico de la iglesia católica con el carácter pagano de la medicina indígena. No obstante, se pueden encontrar diversas influencias cristianas especialmente del catolicismo, en los conceptos y tratamientos de la M.T.M., que desde el comienzo fueron asimilados y llevaron al sincretismo característico de la M.T.M. actual.

La cristianización no sólo influyó en los contenidos de las creencias y por ende en la práctica de la medicina indígena, sino que también influyó indirectamente en la comprensión de la psique. Visto de cerca, se puede hablar de una pérdida gradual de la dimensión espiritual en la concepción de la psique. Este proceso se ilustra al estudiar la adquisición de conceptos de la medicina indígena prehispánica y sus creencias psico-religiosas por la cultura occidental. Por ejemplo, los primeros monjes españoles tradujeron el concepto de teyolia y tonalli como alma.

El concepto cristiano de alma humana abarca algunas propiedades de lo espiritual, como lo entendían los nahuas. Por ejemplo, la creencia en la inmortalidad del alma se basa en la idea de que una parte de la psique puede separarse del cuerpo y perdurar. Sin embargo, en la religión cristiana, esta propiedad se entiende como pasiva, las acciones a nivel espiritual sólo se le atribuyen a Dios y, en menor medida a sus representantes en la tierra. Este cambio importante en la comprensión del concepto de alma con la colonización y la cristianización afecta a algo muy esencial, es decir, a la pérdida de conocimiento acerca de la capacidad de cada persona de tener experiencias religiosas y espirituales por medio de una comunicación directa con lo divino.

Históricamente se trata aquí de un proceso mediante el cual fueron expulsados de la conciencia pública aspectos centrales de la religión y espiritualidad indígena, en el curso de la cristianización de las colonias americanas y con el fin de consolidar el poder de los colonizadores. En términos de historia cultural, este proceso debe entenderse como parte de un cambio global en el que las numerosas formas de práctica religiosa no institucionalizadas y no organizadas jerárquicamente fueron desplazadas en favor de formas de religión más institucionalizadas y jerárquicamente estructuradas. La superposición del concepto cristiano de alma sobre la versión nahua más diferenciada de tonalli e teyolia, es un ejemplo para tales procesos históricos en general y la pérdida de conocimiento acerca de la dimensión espiritual de la psique humana asociada con ellos; lo que muestra cómo estos procesos culturales e históricos pueden afectar indirectamente y a largo plazo a los conceptos médicos de una sociedad, en este caso, los conceptos de las enfermedades mentales y de la psicoterapia.

Es así como la poca importancia que tienen las experiencias y necesidades espirituales en la psicoterapia occidental puede ser entendida también en este contexto histórico. El proceso que comenzó con la Ilustración para liberar a las ciencias -incluida la medicina- de la doctrina cristiana llevó con el paso del tiempo, a una actitud negativa generalizada contra todo lo referente a lo espiritual. Incluso los principios de la psicoterapia occidental, tanto en el psicoanálisis como en el conductismo, están marcados por un rechazo a lo religioso. Sin embargo, la postura que excluye los aspectos espirituales de las vivencias psíquicas contradice los hallazgos empíricos científicos que demuestran la universalidad de experiencias religiosas y místicas, y que describen también el uso ritualizado de estados alterados de conciencia que se lleva a cabo en todo el mundo. Existen ya muchos hallazgos que hablan a favor de la universalidad de vivencias espirituales y religiosas (Bucher, 2014, p. 12).

Las preguntas psicoterapéuticas de este libro se basan en la comprensión occidental de la psique, que no tiene una disposición genuina a las experiencias religioso-espirituales ni a la conexión esencial entre el alma y la espiritualidad, lo que trae consigo múltiples dificultades conceptuales para el diálogo que se intenta hacer en este trabajo entre la medicina tradicional mexicana y la psicoterapia occidental, aunque también representa una oportunidad para entender las manifestaciones de lo espiritual en el campo de la psicoterapia.

Finalmente, una comprensión más profunda de las interfaces y las transiciones fluidas entre lo espiritual y lo psicológico-psicoterapéutico es de considerable importancia para la recepción actual de la medicina tradicional en México.

2.5 La recepción de la M.T.M. bajo la influencia del paradigma biomédico.

En la mitad del siglo XVIII comenzó a imponerse también en la sociedad mexicana un modelo médico, biológica y científicamente orientado, lo que dio como resultado un riguroso rechazo a los sistemas médicos “no científicos” hasta la mitad del siglo XX (Menéndez, 1990, p. 62). En este contexto, la M.T.M. cayó una vez más en la marginación social.

Fue la influencia de la política internacional de salud, como por ejemplo a través de la conferencia de la OMS en 1972, que ocasionó que por primera vez los sistemas tradicionales de medicina tuvieran una creciente y abierta atención como recurso para el suministro estatal de prevención de la salud. Debido a ello hubo en México a una preocupación intensiva con aspectos políticos sociales y de salud de la M.T.M. (Menéndez, 1977; Lozoya Legorreta et al., 1988).

En esta fase de una recepción científica inicial, el rechazo colectivo anteriormente establecido a los aspectos psicoespirituales de la M.T.M. parecía seguir teniendo efecto. Es por eso que, la mayoría de los estudios en antropología médica a partir de los años 80 se ocupan de aspectos biomédicos de la M.T.M., como por ejemplo la partería o la herbolaria. Por el contrario, conceptos y prácticas psicoespirituales, como el uso de hongos o plantas psicoactivas debido a su efecto mágico-curativo específico, obtuvieron muy poca atención y su reducida consideración fue hecha solamente desde lo etnológico.

Estas limitaciones en la recepción científica de la M.T.M. nos muestran que había una tendencia eficaz a ajustar la imagen de la M.T.M. a las creencias básicas de la biomedicina. Otro ejemplo de esta “presión de ajuste” en la recepción de la M.T.M. en pasadas décadas se encuentra en que el texto citado en detalle en el capítulo anterior sobre el “verdadero” y el “falso” médico22, que fue antepuesto en un Manual para médicos indígenas publicado por el Consejo estatal de médicos indígenas de Oaxaca, como parte de un programa de la OMS para la instrucción de médicos tradicionales de diferentes países en el campo de la prevención básica de la salud (OMS, 1995). Aparentemente, quienes editaron el manual no estaban conscientes de que se trataba de un reglamento por parte de la administración colonial traducido al náhuatl y no de un texto indígena original. Además, en su segunda parte se devalúa, entre otras, la lectura del oráculo, el que es mencionado en el texto como adivinación con ataduras. Este hecho es paradójico, ya que como se verá más adelante la lectura del oráculo representa una de las técnicas de diagnóstico psicoespirituales más practicadas de la M.T.M.

La misma tendencia de desvalorización de aspectos psicoespirituales en los discursos científicos modernos fue descrita por otros autores con referencia a la recepción de sistemas médicos tradicionales en Bolivia y Perú (Steingrüber, 2002). Una recepción científica reducida a aspectos biomédicos no logra captar de ninguna manera el carácter integral de la medicina tradicional, cuando integra aspectos somáticos, psíquicos y sociales, además de culturales y espíritu religioso de salud y enfermedad. Así, es importante constatar que eso llevó a que el significado de la medicina tradicional como psicoterapia casi permaneciera invisible hasta ahora.

2.6 La posición actual de la M.T.M. en la sociedad mexicana

La medicina tradicional mexicana existía hasta el año 2000 sólo como un sistema médico informal junto al sistema oficial de la medicina moderna occidental23