15,99 €

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

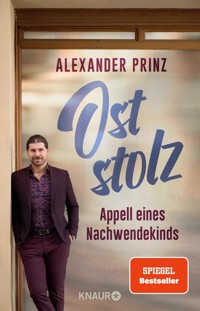

Die Wende hat ihre eigenen Kinder – doch wer erzählt ihre Geschichte? YouTube-Star und SPIEGEL-Bestsellerautor Alexander Prinz ("Du kannst sie nicht alle töten"), selbst aufgewachsen nach der Wiedervereinigung im ländlichen Sachsen-Anhalt, gibt seiner Generation nun eine kraftvolle Stimme. In seinem neuen Buch "Oststolz" bricht er mit Klischees und liefert eine längst überfällige Perspektive auf ein noch immer gespaltenes Land. Schonungslos ehrlich erzählt Prinz von seiner Kindheit und Jugend: Als er um die Jahrtausendwende in einem ostdeutschen 800-Seelen-Dorf groß wurde, lebte ein Drittel der Kinder an seiner Schule unter der Armutsgrenze. Beim Klettern durch die vergessenen Orte eines zerfallenen Landes fand er Abenteuer von unerwarteter Magie. Mit so etwas Exotischem wie Markenklamotten oder schnellen Autos kam er erst viel später in Berührung, während eines Urlaubs im sogenannten Westen. Denn eine "unsichtbare Mauer" aus niedrigeren Löhnen und Renten, mangelnder Anerkennung und westdeutscher Hegemonie prägt den Alltag vieler Ostdeutscher bis heute. Dieses autobiografisch inspirierte Buch ist weit mehr als ein persönliches Memoir – "Oststolz" ist eine Gesellschaftsanalyse und ein leidenschaftliches Plädoyer für ein neues Selbstverständnis. Prinz ruft seine Nachwendegeneration auf: Seid auf eure Ost-Biografie stolz, bleibt hier und macht was draus, bevor es die Falschen tun.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Alexander Prinz

Oststolz

Appell eines Nachwendekinds

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Als Alexander Prinz während der »Baseballschlägerjahre« in einem sachsen-anhaltinischen 800-Seelen-Dorf groß wurde, lebte ein Drittel der Kinder an seiner Schule unter der Armutsgrenze. Mit so etwas Exotischem wie Dorfschenken, Markenklamotten oder schnellen Autos kam er erst viel später in Berührung, bei einem Urlaub im sogenannten Westen.

In Oststolz erzählt Alexander Prinz von der gemeinsamen Erfahrung derer, die nach dem Mauerfall geboren wurden. Noch heute müssen sie sich an einer unsichtbaren Mauer abarbeiten: niedrigere Löhne und Renten, Abwanderung, zerbrochener Zusammenhalt und Kolonisation durch den Westen. Als einer, der niemals fortgezogen ist, sondern vor Ort als Medienpersönlichkeit und Arbeitgeber wirkt, empfiehlt Alexander Prinz seiner Generation, es ihm gleichzutun: Seid stolz auf eure Ostbiografie, bleibt hier und macht was draus, bevor es die Falschen tun.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Es war einmal in Ostdeutschland

Mein Osten

Der Ritt auf der Rasierklinge

Die Generation, die nicht geboren wurde

Das BESONDERE Kind

Ein Land zwischen den Träumen

Zillennials und das Ende der Unschuld

Das Recht des Stärkeren

Der Geheimagent vom Bodensee

Das Internet veränderte alles

Gefangen im Maislabyrinth

Odin und die Pylonen

Was hatten wir schon für Vorbilder?

Den Osten hinter sich lassen

Ich bin nichts Besonderes

Der große Sprung nach vorn

Ostangst

Das Land der Abgehängten

Die Trennung, die wir nicht sehen wollen

Warum ich Glück hatte

Für meine Freunde, die es nicht geschafft haben.

Ihr seid unvergessen.

Es war einmal in Ostdeutschland

Ich komme aus Ostdeutschland. Das ist ein Satz, der 35 Jahre nach dem Ende der DDR mit mehr Bedeutung aufgeladen ist denn je. Das zeigen auch die unzähligen Studien, die erstellt werden, um doch immer zum selben Schluss zu kommen: Der Osten ist in Gänze anders als der Westen. Und mit anders meinen diese Studien meistens: schlechter. Der Osten des Landes steht in den Augen der meisten Menschen – auch vieler Ostdeutscher – mittlerweile für etwas Negatives.

Laut Studien sehnen sich die Menschen im Osten immer mehr nach autoritären Führungspersönlichkeiten, lehnen mehrheitlich unsere aktuelle Demokratie ab, die Quote der Schulabbrecher ist weitaus höher als in den westlichen Bundesländern.1 Und wer keinen Abschluss hat, ist zu mehr als neunzehn Prozent auch nicht erwerbstätig.2 Menschen in den ostdeutschen Bundesländern sind stärker armutsgefährdet (Berlin und seinen Speckgürtel ausgenommen).3 Wer hier lebt, nimmt mehr Drogen4, ist alt5, unglücklicher6 (und spricht offensichtlich trotzdem seltener mit einem Psychologen über seine Probleme)7, verfügt über das geringste Einkommen8 und hat im Grunde kein Vermögen. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Das Fazit ist: Der Osten ist arm, dumm und rechts.

Und ganz besonders arm, dumm und rechts, sagen die Studien, sei meine Heimat: Sachsen-Anhalt. Das Bundesland im Osten, das wahlweise mit Thüringen oder Sachsen verwechselt wird und so viel wie kein anderes seit der Wende an Einwohnern verloren hat: ein Viertel, um genau zu sein. Und laut Prognosen wird es genau so weitergehen.9

Wer etwas werden will, der haut ab – denn was soll hier schon aus einem werden – außer ein arbeitsloser Wutbürger? Nach allen Statistiken, die man zu sehen bekommt, ist meine Heimat eher ein Schandfleck als ein Bundesland. Und wer von hier fortgeht, der versucht zu verheimlichen, woher er kommt. Ich bin geblieben – nicht ohne zu zweifeln. Und erst in den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, wie unversöhnlich diese Ost-West-Spaltung wirklich ist. Und wie relevant für Gesamtdeutschland.

Wir sind ein Land – aber wir sind zwei Gesellschaften. Es gab eine Phase, da wurde über den Osten gescherzt. Dann gab es eine Phase, da machte man sich um den Osten Sorgen. Jetzt ist der Osten für viele ein Feindbild. Eine Phase des Miteinander-Redens auf Augenhöhe gab es nie – denn es gab niemals diese Augenhöhe. Und für die Zukunft sehe ich schwarz, dabei wird die Zukunft Deutschlands gerade in Ostdeutschland entschieden.

Doch der Graben ist weniger tief, als man denken mag. Er besteht vor allem aus gegenseitigem Misstrauen und Schuldzuweisungen. Und aus Problemen, die man zu lange ignoriert hat.

Ich glaube aber, dass Erlebbarkeit Augenhöhe schafft. Um eine Erfahrung erlebbar zu machen, muss es jemanden geben, der von ihr erzählt – und jemanden, der bereit ist zuzuhören. Danke dafür. Aber warum sollte gerade ich der Erzähler sein?

Ich bin jetzt dreißig Jahre alt und habe beim besten Willen noch nichts Außergewöhnliches erlebt oder geleistet, was mich berechtigen würde, ein Buch zu schreiben, in dem ich jetzt schon auf mein bisheriges Leben zurückblicke.

Mein Leben war im Großen und Ganzen genauso, wie ein völlig gewöhnliches Leben für ein Kind aus dem ländlichen Sachsen-Anhalt eben aussieht. Aber es geht auch gar nicht um mein Leben, sondern um ein Leben hier im Osten. Je gewöhnlicher, desto besser. Und vor allem geht es darum, nicht die typischen Klischees zu bedienen. Vielen ging es schlechter als mir – die wenigsten davon haben die Möglichkeit bekommen, über das zu sprechen, was sie erlebt haben. Ich bin in meiner Kindheit und Jugend oft der Beobachter gewesen, habe alles aufgesaugt und möchte diese Perspektive jetzt wiedergeben und Menschen eine Stimme geben, die im medialen Diskurs ansonsten stumm bleiben.

Ich möchte erzählen von einer Jugend an einem Ort, wo man, außer seinen 3er-Golf zu tunen und damit Donuts auf dem Parkplatz eines verlassenen Kaufhauses zu drehen, wenige Perspektiven für die Zukunft hat (Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der höchsten Rate an Unfalltoten10 und der geringsten Rate an Unternehmensgründungen je Einwohner11). In meiner Jugend in dem Dorf, das mehr Kühe als Menschen beherbergte, tranken wir Nordhäuser Doppelkorn an einer Bushaltestelle, an der niemals ein Bus abfuhr. Mittlerweile wurde sogar die Bushaltestelle abgerissen. Aber vielleicht sollte es genau deshalb mal einen Einblick in diese Welt geben. Denn hier spielen keine Romane, schon gar keine mit Happy End.

Niedergang auf Raten, Orte, die zu Geisterstädten werden. Deutschlands Flyover State. Unendlicher Horizont, aber nichts zu sehen. Obwohl Sachsen-Anhalt in der Mitte Deutschlands liegt, kommen nur wenige zu Besuch. Noch seltener als dieses Bundesland wird nur Mecklenburg-Vorpommern gegoogelt.12

Dennoch, sich als Ossi zu bezeichnen wird der jungen Generation immer wichtiger. »In der Gruppe der jungen Ostdeutschen sagen 65 Prozent, es gäbe Unterschiede, in der entsprechenden West-Kohorte nur 32 Prozent. Ost-West-Konflikte nehmen 61 Prozent wahr, im Westen sind es nur noch 16 Prozent.«13

Dabei hat Ostdeutschland doch eigentlich keine vergleichbar eigene, über Jahrhunderte gewachsene Identität wie etwa Schottland. Oder wurde sie nur nie konkret definiert? Leiden wir hier unter Hirngespinsten, oder muss man den Unterschied erst mit eigenen Augen sehen, um zu verstehen, was in diesem Land vor sich geht?

Meine Generation sucht nach einer eigenen Identität, weil sie immer wieder damit konfrontiert wurde, dass irgendwas anders ist – mit ihnen, mit dem Osten. »The kids aren’t alright.« Und niemand hat ihnen bisher gesagt, was eigentlich nicht mit ihnen stimmt. Deshalb haben wir uns eine Erzählung ausgedacht, eine, auf die wir stolz sein können. Eine eigene, besondere Identität.

Was mich betrifft, gab es nur eine Abweichung zum normalen Sachsen-Anhalter Standardprotokoll: Der Zufall wollte es, dass ich eine Chance bekam, die niemand vor mir hatte – und die selbst Menschen am Rande des Nirgendwo plötzlich offenstand. Das Einzige, was meinen Weg am Ende fundamental von dem abweichen ließ, was zu erwarten war, war YouTube. Trotzdem bin ich kein Millionär, fahre kein Luxusauto und habe auch keine teuren Uhren. Eine ziemliche Enttäuschung also, wenn man mich nach dem landläufigen Klischeebild eines Influencers bewerten möchte. Global gesehen, ist auch mein Social-Media-Erfolg nicht weiter erwähnenswert. Für Sachsen-Anhalt jedoch hat diese Geschichte Seltenheitswert. Denn nur durch das gerade rechtzeitig eintreffende Internet und den Einfluss eines Weltkonzerns, der mit meiner ländlichen Heimat kaum weniger gemeinsam haben könnte, bekam ich eine Chance, mich mit dem Rest der Welt zu verbinden.

Wie die Ironie so will, ist dieser Konzern meiner Heimat in Wirklichkeit doch nicht so fern. Jawed Karim, einer der drei Gründer der Plattform, die mir eine ganz neue Perspektive geben sollte, ist nur wenige Kilometer von mir entfernt geboren – doch seine Familie hatte hier keine Perspektive. Er musste seine Heimat verlassen, denn in der DDR waren er und sein aus Bangladesch stammender Vater (seine Mutter, die in Wernigerode geboren wurde, und sein Vater hatten sich beim Chemiestudium in Merseburg kennengelernt) nicht willkommen.14 Das zeigt nicht nur eindrücklich, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in meiner Heimat kein importiertes Nachwendeproblem sind, sondern auch, wie sich meine Heimat immer wieder mit Händen und Füßen dagegen wehrt, Menschen mit Potenzial zu halten, beziehungsweise dass man von hier verschwinden muss, wenn man eine Chance haben will.

Ja, es stimmt: Die Menschen hier nennen heute seltener als noch vor fünfzehn Jahren den Namen eines südpazifischen Inselstaats, wenn sie einen Menschen mit asiatischer Migrationsgeschichte meinen. Aber sie sind nach wie vor empört, wenn man über Rassismus in Ostdeutschland spricht. Auch wenn ich selbst nicht davon betroffen war, bin ich Zeuge von rassistischer Diskriminierung geworden. Von einem dieser Vorfälle, der mir für immer im Gedächtnis bleiben wird, werde ich noch berichten.

Dieses Buch hat keinen Anspruch, etwas zu beschönigen – für keine Seite. Es gibt hier viel Selbstbetrug, aber eben auch unzutreffende Fremdzuschreibungen, und im letzten Jahrzehnt scheint sich bei vielen aus diesen Bausteinen eine neue Mauer im Kopf aufgebaut zu haben. Mir scheint, dass es neben soziologischen Studien und wütenden Pamphleten keine Handreichung gibt, die es ermöglicht, inmitten der aktuellen politischen Lage und der unüberbrückbaren gesamtdeutschen Gräben ein Verstehen und Fühlen zu ermöglichen. Mittlerweile wird der Diskurs so scharf geführt, dass sich die prominentesten Vertreter in ihren Büchern gegenseitig beleidigen – und trotzdem bleibt er ergebnislos.

Die einen wollen über den Osten schreiben und ihm seine Merkmale von außen (aus dem Westen) aufzwingen – und die anderen befinden sich in der »Endlich sagt’s mal jemand«-Blase. Und alle anderen? An denen schrammen beide Herangehensweisen vorbei. Die Nachgeborenen beispielsweise, zu denen auch ich gehöre, die kennen die meisten Kämpfe unserer Familien nur vom Hörensagen.

Ich kann nicht über die DDR oder die Wende-Erfahrung sprechen, wie es die ältere Generation getan hat. Das ist ein Kampf, der nicht meiner ist. Ich frage mich mittlerweile aber, ob das überhaupt der richtige Ansatz ist.

Den Osten heute immer noch mit der DDR erklären zu wollen, ist ein Fehler, davon bin ich überzeugt. Vor allem entsetzt mich, dass es nur Opfer- oder Täter-Erzählungen gibt. Entweder ist der Osten gefüllt mit Rassisten und Mitläufern oder mit aufrechten, ehrbaren Menschen, die vom Westen gnadenlos kolonialisiert worden sind. Beides kann in seiner Absolutheit nicht richtig sein. Denn der Osten ist zuallererst ein Raum, in dem Menschen leben, und kein Symptom.

Und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer als die ständige Frage nach »Täter oder Opfer«: dass Ostdeutschland immer nur das Problem in der Erzählung ist. Jede Krise der letzten Jahre hatte eine besondere ostdeutsche Schlagseite. Die ostdeutsche Seite war die unvernünftige Seite. Die rechtsradikale Seite. Ostdeutsch zu sein, wurde immer als etwas Schmuddeliges dargestellt. Etwas Gefährliches, etwas Rückschrittliches, etwas Armes, etwas Belastendes, ganz so, als wären wir die Hillbillys Deutschlands.

Ostdeutsche wurden immer wieder als White Trash geframt. Lachen konnte über Stefan Raabs »Maschendrahtzaun« hier noch nie jemand. Dass diese Darstellungen auch in den Stern-Dokumentationen über die Familie Ritter noch kolportiert wurden, hat etwas in mir aufgerüttelt. Das hat etwas verändert, denn bis zu diesem Zeitpunkt sah ich diese Spalten zwischen Ost und West als längst überwucherte Täler, über die moderne Autobahnbrücken gebaut wurden, die man mit halsbrecherischem Tempo, ohne weiter nachzudenken, überquerte.

Dokumentationen über Neonazis im Osten sah ich als Schüler, fühlte mich aber persönlich nicht angesprochen oder beschämt und zog keine Rückschlüsse auf meine eigene Identität. Es erschien mir nicht als spezifisch ostdeutsches, sondern als gesamtdeutsches Problem der Rechtsradikalität, für mich klar abgekoppelt vom Ostdeutsch-Sein. Die schlimmste Phase der oft sogenannten »Baseballschlägerjahre« lag zudem gefühlt bereits weit zurück.

Doch in den letzten Jahren wurde Rechtsradikalität wieder zu einem explizit ostdeutschen Problem erklärt. Ich glaube, dass diese Veränderung bei mir und vielen anderen überhaupt erst die Beschäftigung mit der eigenen Identität begründet hat. Als Gegenreaktion und Selbstverteidigung gegen die Fremdzuschreibungen und die um sich greifende Verzweiflung. Denn nun wird mit dem Finger auch auf uns gezeigt, auf uns, unsere Eltern und unsere Heimat. Und dabei wird deutlich, dass unsere Erfahrungen, unsere Geschichte, unsere Überzeugungen unter diesem Schmuddelbegriff subsumiert werden. Und da wir noch immer keine Stimme haben, ist dieses Bild auch wenig kritisch übernommen worden. Ich und viele andere sind angetreten, das zu ändern.

Denn Ostdeutschland ist vor allem meine Heimat. Mein Zuhause. Ich bin kein Problem.

Wer außer uns, den viel zu wenigen jungen Menschen aus den »neuen Bundesländern«, weiß denn, wie Ostdeutschland sich heute anfühlt? Wir haben die Wendeerfahrung roh serviert bekommen. Ohne verklärende Vergleichswerte, enttäuschte Hoffnungen und übersteigerte Erwartungen. Man sagt bei uns gerne »Du bist hier nicht bei ›Wünsch-dir-was‹, sondern bei ›So isses‹«.

Und das ist auch mein Ansatz für dieses Buch: »So isses für mich gewesen«. Ich möchte mich nicht hinstellen und behaupten, dass meine Erfahrungen für jeden hier stehen. Aber ich möchte diesen Statistiken und Emotionen, mit denen andere hantieren, gerne die Einordnung in ein konkretes Leben an die Seite stellen – wissenschaftliche Erkenntnisse damit abgleichen, wie sie sich im wahren Leben ausgedrückt haben.

Diese Fehlstellen würde ich gerne besetzen. Ich möchte nicht aus der anklagenden Haltung heraus argumentieren – denn wir sind ja alle auf der gleichen Seite. Der Westdeutsche ist nicht der Unterdrücker und der Ostdeutsche nicht kollektiv der Unterdrückte.

Die Unterschiede sind institutionalisiert, systematisch und reproduzieren sich – und wir Nachwendekinder sind das Ergebnis dieser Verschiebungen und Manifestationen. Wir reproduzieren sie durch die Existenz dieser Unterschiede und Systeme. Und erst wenn wir sie erkennen, können wir aus ihnen ausbrechen – ohne direkt den Osten hinter uns lassen zu müssen. Sowohl den räumlichen als auch den inneren Osten.

Viele suchen aber in diesen Geschichten – noch Jahrzehnte nach der Wende – Ausreden, um Verantwortung abzuschieben, suchen Schuldige, um von ihrer Frustration abzulenken, womit sie uns hier und damit sich selbst nur noch mehr schaden.

Dabei sind viele der »unüberbrückbaren Unterschiede« zwischen Ost und West nichts weiter als »Land-Stadt«-Disparitäten oder banale Rivalitäten, wie man sie überall zwischen Regionen und Städten findet.

Trotzdem gibt es diese Abfälligkeit zwischen Ost und West nach wie vor: Ich habe meinen Dialekt, so gut es geht, abgelegt, um im Westen akzeptiert zu werden, und habe nach wie vor eine tiefgehende Abneigung gegen typisches »Wessi«-Verhalten.

Oft genug machen wir es uns selbst zu einfach und geben anderen die Schuld, wo wir selbst die Verantwortung übernehmen müssten. Lasst uns darum wieder öfter über Chancen sprechen, die wir hier im Osten haben – und warum wir uns selbst oft genug im Weg stehen.

Meine Generation ist jetzt in dem Alter, in dem sie anfangen sollte, Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb sollte man sie kennenlernen. Und sie sich selbst auch.

Fangen wir also an.

Mein Osten

Die sind einfach anders als wir.«

Im Fernsehen lief irgendeine Jugendserie. Vermutlich eine deutsche Produktion, denn wir waren nicht begeistert.

»Guck dir die mal an, ey! Und wie die labern!«

Mein Freund und ich stopften uns Hände voller Cini Minis in den Mund. Milch war dabei nicht nötig. Kaum hatte man die Flakes, die sich im Mund fast sofort in Luft auflösten, aufgekaut, schleckten wir uns die Finger ab, an denen noch der herrliche Zimtüberzug hing. Im Grunde war das sogar besser, als die Cini Minis selbst zu essen. Als Kind ist man ja quasi wehrlos, ein unschuldiges Opfer jedes Trends, den eine geschickte Marketingabteilung einer Süßigkeiten- oder Spielzeugfirma per Dauerbeschallung durch Fernsehwerbung in die junge, beeinflussbare Zielgruppe pflanzen will. Gegen die Dino-Sammelkarten waren wir damals völlig chancenlos, denn im Jahr 2000 waren im Kindergarten zufälligerweise sowieso alle gerade im totalen, ansteckenden Dino-Fieber. Und ich bin mir absolut sicher, es ging damals Kindern in allen Teilen Deutschlands ganz genauso, ob in Bayern, Hamburg, Köln oder eben bei uns in Sachsen-Anhalt. Kinder sind Kinder, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Mechanismen sind universell, unabhängig von regionalen oder sozialen Hintergründen.

Meine eigene Kindergartenzeit erinnere ich als überwiegend wunderbar, als eine Zeit des unbeschwerten Spiels und der ersten Freundschaften – abgesehen vielleicht vom täglichen, verhassten Zwang zum Mittagsschlaf auf diesen harten, unbequemen, nach Bohnerwachs riechenden DDR-Holzpritschen, die noch aus Beständen des alten Systems stammten. Es war eine Zeit kleiner, alltäglicher Dramen und Entdeckungen: Ich habe mal ein Mädchen gebissen; wenn wir im Spiel »Vater, Mutter, Kind« waren, musste ich meistens den Hund spielen (was ich gar nicht so schlecht fand). Eine vermutlich völlig normale, unspektakuläre Kindergartenzeit, wie sie Millionen andere auch erlebt haben.

»Schalt mal um auf RTL2!«, sagte ich zu Max, während die fremdartigen Jugendlichen auf dem Bildschirm weiter über ihre vermeintlichen Probleme lamentierten. »Jetzt kommt doch Pokémon!« – »Boah, ja, stimmt!« Wir saßen gebannt vor dem alten Röhrenfernseher, zwei Jungs in ihrer eigenen, abgeschlossenen Welt, und wir hatten noch keine wirkliche Ahnung, wie die große, komplizierte Welt da draußen funktionierte oder was sie Gutes oder Schlechtes für uns bereithalten würde. Solange man genügend Dino-Karten zum Tauschen und Angeben hatte, ab und an ein neues, glänzendes Hot-Wheels-Auto über Max’ hervorragenden Spielteppich mit dem aufgedruckten Straßennetz jagen konnte und sich bei Gelegenheit heimlich eine Handvoll Cini Minis aus der angebrochenen Packung in der Küche stibitzen durfte, war die Welt im Großen und Ganzen in Ordnung und überschaubar.

Serien wie »Schloss Einstein« auf dem KiKA oder »Die Pfefferkörner« aus Hamburg schauten wir uns hingegen kaum an, obwohl sie für unsere Altersgruppe gedacht waren. Sie liefen zwar auch bei uns, aber die Kinder und Jugendlichen dort wirkten auf uns irgendwie künstlich, gestellt, unecht. Eher wie kleine, altkluge Erwachsene oder wie Marionetten, die nur so taten, als wären sie Kinder mit echten Problemen.

Bei den »Pfefferkörnern«, diesen jungen Detektiven aus der reichen Hamburger Speicherstadt, war es besonders auffällig. Keiner, den wir kannten, sah auch nur annähernd so aus wie die, sprach so geschliffen und lebte in so einer Umgebung. Die hatten Frisuren, nicht einfach nur Haare auf dem Kopf, und trugen Kleidung, die verdächtig nach bewusster Mode aussah, vielleicht sogar Markenklamotten. Wir konnten damals natürlich noch nicht genau benennen oder analysieren, woran es lag, was uns an diesen Darstellungen störte oder uns fremd vorkam. Aber das Gefühl war klar, instinktiv und eindeutig: Die sind anders als wir. Das sind »die anderen«, die von anderswo. Wessis halt.

Und »Wessis« waren, das lernten wir aus den Gesprächen der Erwachsenen in unserem Umfeld, überheblich, oft eingebildet und belehrend, primär auf den eigenen Vorteil bedacht, manchmal sogar unehrlich, ja, geradezu betrügerisch im Geschäftsleben. Das war das generalisierende Stereotyp. Es war eine toxische Mischung aus Ressentiment über die Art der Wiedervereinigung, aus enttäuschten ökonomischen Erwartungen an die »goldene« Bundesrepublik und sicher auch aus realen negativen Erlebnissen im Kontakt zwischen Ost und West, die unser Umfeld zu der verallgemeinernden Erkenntnis trieben: Westdeutsche Menschen sind fundamental anders als ostdeutsche Menschen, denken anders, handeln anders.

Für Westdeutsche gibt es nur Deutsche – also sie – und Ostdeutsche. Sie selbst empfinden sich als der Standard und nicht als eine Sonderanfertigung.15 Das rührt natürlich fundamental daher, dass der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik im Oktober 1990 eben keine Vereinigung zweier gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe war, keine gemeinsame Bildung eines neuen, gesamtdeutschen Staats unter Einbeziehung beiderseitiger Erfahrungen.16 Es war eine Art Übernahme, ein De-facto-Anschluss des maroden Ostens an den siegreichen Westen, die stille Unterwerfung des gescheiterten sozialistischen Systems unter den vermeintlichen Sieger der Geschichte und des Kalten Kriegs. Der Westen, so die oft empfundene Haltung, gestattete dem Osten gnädig, sich dem überlegenen westlichen System anzuschließen, aber eben zu dessen Bedingungen, nach dessen Regeln und Normen.

Eine direkte Folge dieser als Übernahme empfundenen Vereinigung war das Gefühl, dass im Osten scheinbar nichts existierte, was es wert gewesen wäre, in das neue gesamtdeutsche Ganze aufgenommen zu werden – keine Institution aus der DDR-Zeit, die man hätte reformieren können, keine spezifische kulturelle Errungenschaft, auf die man gemeinsam hätte stolz sein können, kaum eine besondere soziale Erfahrung, die als wertvoll oder erhaltenswert gegolten hätte. Das immer noch formulierte Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, findet seinen Anfang hier.

Die unausgesprochene, aber oft deutlich spürbare Erwartungshaltung des siegreichen Westens schien zu sein: ein möglichst schnelles, nachhaltiges Vergessen des Alten, des als rückständig und ineffizient betrachteten Ostens. Und im Gegenzug eine schleunige, möglichst reibungslose und vor allem dankbare Übernahme des als »fortschrittlich« und damit per se als »besser« definierten westlichen Systems – seiner Normen, seiner Wirtschaftsweise, seiner Konsumkultur.

Und wo dieser Anpassungsprozess stockte, wo Ostdeutsche Zweifel äußerten, eigene Vorstellungen hatten oder schlicht Anerkennung für ihre Lebensleistung forderten, folgte oft rasch der Vorwurf der Undankbarkeit, der Unbelehrbarkeit oder der Ewiggestrigkeit – ein Versuch, abweichende Stimmen zu disziplinieren.

Die DDR war zweifellos ein Unrechtsstaat gewesen, eine Diktatur. Doch aus dieser richtigen politischen Bewertung wurde oft ein fataler Fehlschluss gezogen: Weil die Regierung illegitim war, musste auch das individuelle Leben darin pauschal als minderwertig oder zumindest suspekt gelten. Persönliche Erinnerungen – auch positive an Freundschaften, Erfolge oder Gemeinschaftsgefühl – wurden unter Generalverdacht gestellt, als politisch belastet oder unzulässig betrachtet. Eine pauschale Abwertung von Millionen Biografien, die tiefe Wunden hinterließ.

Und die Menschen, die gerade ein System gestürzt hatten und auf der Suche nach Demokratie waren, durften dabei zusehen, wie sie bald darauf wieder fremdbestimmt wurden, als die Spitzenpositionen punktgenau in »Wessi«-Hand gingen. Dass dieser Elitenaustausch tatsächlich stattfand und bis heute Auswirkungen hat, ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen und nicht nur eine Befindlichkeit.17

Machtlos musste man hinnehmen, wie Betriebe, Gebäude und Ländereien an den Westen verteilt und Lebensgrundlagen und Gemeinschaften durch die radikale Entkernung der Industrie des Ostens aufgelöst wurden. Die zweite Deindustrialisierung in vierzig Jahren. Nur fünf Prozent der von der Treuhand verwalteten Masse wurde an Ostdeutsche verkauft.18

Im Osten reagierte man damit, dass man Manipulation und Lügen grundsätzlich als »westdeutsch« bezeichnete. All das hat einen Zement ergeben, aus dem das Fundament meiner kleinen Welt im Süden Sachsen-Anhalts gegossen wurde. So war es auch kein Wunder, dass der einzige wohlhabende Mann im Dorf ein Zugezogener war. »Natürlich« war er ein Westdeutscher. Er hatte sich nicht nur auf eine für die Menschen hier höchst undurchsichtige Art Anteile an und die Rolle des Vorstandsvorsitzenden in einem großen Thüringer Unternehmen gesichert – sondern auch eine ostdeutsche Frau. Mehr Feindbild – und Klischee – ging nicht. Ich war mit ihrem Sohn für ein paar Jahre ganz gut befreundet. Wir trafen uns meistens bei ihnen zu Hause zum Spielen – er hatte einfach viel coolere Spielsachen und sogar schon einen Gameboy Color.

Die Erinnerung an ihr Haus ist in mir bis heute lebendig. Es war keine Villa, nur ein ganz normales Haus, aber mit einigen kostspieligen Extras: einer geräumigen Massagedusche, Designermöbeln, die die 90er nicht hätten verlassen dürfen und die nahelegten, dass man »sich Geschmack nun mal nicht kaufen kann«. Aber weder waren es die Möbel, die sich besonders in meinen Kopf einbrannten, noch das so ungewöhnlich klinische Untergeschoss, das komplett mit weißen Marmorfliesen ausgelegt war. Es waren nicht einmal der Pool oder die Saunahütte im Garten, die von einem ungekannten materiellen Reichtum sprachen. Es war etwas, das den Unterschied von »denen« zu »uns« noch deutlicher machte: der Druck von »Die Beständigkeit der Erinnerung« von Salvador Dalí, der in der Küche hing.

Heute mag das banal klingen, aber ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Bilder, ja. Pastorale – typische Bauernszenen und Landschaftsbilder ohne Abstraktionsgrad. Das ausgefallenste Bild war ein Monet-Kunstdruck mit freundlichen Sonnenblumen, den mein Opa im Flur seines Hauses hängen hatte. Aber ich kannte bislang nichts, das etwas zeigte, was so nicht in der Wirklichkeit existieren konnte. Denn mein Heranwachsen vollzog sich in einem Umfeld, das man wohlwollend als kunstfern, treffender aber als nahezu kunstlos oder gar als kunstfeindlich bezeichnen musste.

Die anderen, die Wessis, waren die Abgehobenen, die sich durch ihren Reichtum mit Kunst und anderem dekadenten Unsinn beschäftigen konnten, während wir Ossis schuften mussten. Dieser Gedanke war nicht inhärent boshaft, sondern einem fundamentalen Mangel an Berührungspunkten, einer tief verwurzelten kulturellen Entkopplung geschuldet. Die Generation meiner Großeltern väterlicherseits war geprägt von existenziellen Notwendigkeiten und handfestem Pragmatismus; sie verstanden sich meisterhaft darauf, ein Schwein fachgerecht zu schlachten oder ein solides Haus aus Lehm und Balken zu errichten – essenzielle Fertigkeiten des Überlebens und der Selbstversorgung. Mit den abstrakten Sphären der Kunst jedoch verband sie rein gar nichts; sie blieb ihnen fremd und suspekt. Diese Haltung, dieses Primat des Nützlichen, spiegelte sich im gesamten dörflichen Mikrokosmos wider.

Dieser Kosmos war die Querfurter Platte, die deutsche Antwort auf die Great Plains – eine Landschaft so flach, dass man die Kirchtürme der nächsten drei Ortschaften von jedem Standort aus sehen konnte. Dazwischen liegt nichts als schier endlose, von schnurgeraden Feldwegen durchzogene Äcker. Ich hätte dort, im altehrwürdigen Querfurt, zur Welt kommen können – doch meine Mutter hegte nach diversen beunruhigenden Fehldiagnosen während der Schwangerschaft, die sich am Ende glücklicherweise allesamt als unbegründet herausstellen sollten, schlicht kein Vertrauen mehr in die Urteile eines provinziellen Krankenhauses. Sie wählte die Sicherheit der Spezialisten.

Und so erblickte ich das Licht der Welt 1994 im Universitätsklinikum Kröllwitz in Halle – gebürtiger Hallenser also –, wuchs aber auf in Nemsdorf-Göhrendorf, einem kleinen Ort im Saalekreis, der damals noch zum weitläufigen Altkreis Merseburg-Querfurt gehörte.

Mittlerweile kann man in Querfurt, dieser uralten Stadt mit ihrer imposanten Burg, die mit dem Heiligen Brun sogar einen Missionar und Märtyrer von europäischem Rang hervorbrachte, gar nicht mehr geboren werden. Die Geburtsstation ist geschlossen. Die Stadt selbst klammert sich mühsam an die gerade noch fünfstellige Einwohnerzahl, ein Status, der in den letzten Jahren nur durch die politisch forcierten Eingemeindungen umliegender Dörfer gehalten werden konnte. Die ersten Besiedelungen gab es schon acht Jahrtausende vor Christus – aber Querfurt hat eigentlich nie eine bedeutende Rolle auf der Bühne der Geschichte gespielt. Auch der heilige Brun musste ja erst seine Heimat verlassen und 1009 in Litauen erschlagen werden, um in die Geschichte einzugehen.

Nie hatte sich in meiner Heimat etwas entschieden. Die Menschen hier hielten den Kopf unten und machten mit bei dem, was von ihnen verlangt wurde, und so hatten sie die DDR genauso hingenommen wie die Wende, der sie sich auch fügten und stoisch einfach das Beste draus machten. Denn egal, wer in Berlin das Sagen hatte (und es war immer irgendwer in Berlin gewesen, schließlich gehörte meine Heimat auch mal zu Preußen) – es würde nichts an den Böden unserer Region ändern. Seit zehntausend Jahren. Und es scheint mir nicht so, als würde sich daran in den nächsten tausend Jahren etwas ändern.

Ich sage manchmal halb im Scherz, dass es mir leichtfällt, überall Schönheit zu entdecken, weil ich in einer Ecke aufgewachsen bin, in der es wenig zu entdecken gab. Das stimmt natürlich nicht ganz. Wenn man als Kind mit einer entsprechenden Vorstellungskraft gesegnet ist, dann entdeckt man überall Spannendes. Ich glaube, als Kind fühlt man die Welt um sich herum generell sehr viel intensiver. Und manche Eindrücke haben sich eingebrannt, wie der verwitterte DDR-Beton, aus dem ziemlich deutlich kleine Steine hervorlugten, auf dem man seine Knie in furchtbarster Weise aufschlagen konnte und mit dem alles zugebaut worden war. Oder verrostete Zäune und quer in den Angeln hängende Tore, hinter denen Höfe schüchtern hervorlugten, die bereits seit ein paar Jahren von der Vegetation überwuchert wurden.

Grell blitzen Bilder vor meinem inneren Auge auf von unzerstörbaren Kücheninstrumenten aus safrangelbem Plaste, von den alten Holzspielzeugen in der Kita »Bienchen«, von denen ein leicht modriger Geruch ausging und die durch die vielen Berührungen blank geschliffen waren. Ich kann noch fühlen, wie ich mit den Fingern über das Gummi der NVA-Soldaten und »Cowboy und Indianer«-Figuren fuhr, die in der DDR so beliebt waren und die mir meine Eltern weitergegeben haben. Ich sehe die Diamant-Fahrräder, die die Leute im Dorf noch fuhren. Der stechende Geruch von Trabanten und Wartburgs liegt mir noch in der Nase, genau wie die knatternden Geräusche, mit denen sie die Ruhe im Dorf immer wieder aufs Neue durchbrachen, als sie am Anfang noch sehr häufig an einem vorbeifuhren. Überall die gleichen grässlichen Topfpflanzen in den gleichen vergilbten Töpfen in standardisierten Bürokomplexen, in denen man vor standardisierten Büromöbeln sitzen und Däumchen drehen musste, wenn die Eltern wichtigen Erwachsenenkram zu tun hatten.

Das war der Default Mode. Das war halt da – so sah die Welt aus. Das waren sozusagen die Mauern, die um meine Welt gezogen worden waren. Und als Kind nimmt man sie natürlich hin. Genauso wie die vielen Karl-Liebknecht- und Rosa-Luxemburg-Straßen oder das Arbeiter-und-Bauern-Betonmosaik in meiner Schule. Eine Fahrt nach Halle führte den Auswärtigen immer über den Riebeckplatz, der geradezu dystopisch anmutete: ausgestorbene Hochhäuser mit blinden Augen, Beton, der träge in alle Richtungen mäanderte, und mit dem Auto fuhr man mitten hindurch, kreiste wie um den Schlund von Charybdis voller Angst, diesem Strudel nicht mehr zu entkommen. Aus diesem Gewirr brachen die expressionistischen Betonfäuste hervor, deren Grau noch dunkler war als das Grau ringsum.

Die Fahrt ins ferne Halle war für mich als kleiner Junge ohnehin schon eine faszinierende Odyssee. Über Landstraße ging es vorbei an Orten mit Namen wie Kolonie Etzdorf, man sah riesige Pyramiden aus Geröll – Reste der Abraumhalden des Mansfelder Lands – und weithin sichtbar den Schornstein von Romonta, dem größten Montanwachs-Produzenten der Welt, der im Dunkeln grün leuchtete, als würde man direkt an Minas Morgul vorbeifahren. Optisch gab dieses Niemandsland sein Bestes, sich der Fantasie anzupassen. Nach kilometerlanger Mondlandschaft erhoben sich erschreckend bunte Quader, die strategisch an einer wichtigen Kreuzung platziert waren und, auf absurde Ausmaße angeschwollen, billigste Pressspanmöbel anboten, die in jedem Wohn- und Kinderzimmer standen, das ich für die nächsten zwanzig Jahren betreten sollte.

Die Bilder, mit denen man hier aufwuchs, sind: Äcker bis zum Horizont, graue Ruinen und Abraumhalden. Das echte Ostdeutschland. Eine Welt, die sich aus all den Bestandteilen zusammensetzte, die man mit der DDR in Verbindung brachte. Aber allein das zu beschreiben, reicht nicht aus. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als das räumliche Umfeld, ist das familiäre Umfeld, in das ich geboren wurde. Auch dieses Umfeld steht für eine Synthese des ostdeutschen Lebens.

Der Ritt auf der Rasierklinge

Meine Oma Uta kam aus Eisenberg und hatte einen adretten, etwas älteren Diplomingenieur geheiratet. Als Kind habe ich gern ihr Hochzeitsfoto betrachtet, da sie darauf aussahen, als kämen sie direkt aus Hollywood. Sie zog mit ihm nach Bitterfeld, wo er eine gute Stellung am CKB (Chemiekombinat Bitterfeld) hatte. Meine Oma war schon immer eine taffe Frau, die ich bewundere: So hat sie als junge Mutter nicht nur ein Fernstudium absolviert, sondern auch gleichzeitig noch als Stenotypistin und Fakturistin im CKB gearbeitet. Das Kombinat war der Herzschlag der Region, aber allen war bekannt, dass dieses Herz oft unregelmäßig und gefährlich schlug. Nachts öffnete man die Filter, regelmäßig wurde man gewarnt: »Macht schnell die Fenster zu, es ist Chlor ausgetreten.«

Das waren die Geschichten, die alle kannten und mitbekommen haben. Dann gab es aber noch furchteinflößendere Geschichten, über die nur hinter vorgehaltener Hand geredet wurde, besonders über das PVC-Werk. Uralte Anlagen, noch aus den Dreißigern, wurden dort Tag und Nacht bis an ihre Grenzen und darüber hinaus betrieben, nur damit die Produktionszahlen stimmten. Reparaturen? Oft nur notdürftig ausgeführt. Meine Großmutter hatte von Kollegen aus der Produktion gehört, wie der Druck in diesen riesigen Kesseln, den Autoklaven, manchmal so hoch wurde, dass sie pures Giftgas, Vinylchlorid, einfach in die Halle ablassen mussten, um eine sofortige Explosion zu verhindern. Dann schrillte der Alarm, alle rannten raus, atmeten kurz durch und gingen wieder rein. Ein »Ritt auf der Rasierklinge«, nannten sie es.

An diesem 11. Juli 1968, einem drückend heißen Donnerstag in den Sommerferien, hätte Oma Uta eigentlich auch im Kombinat sein sollen, im kühlen Büro, gleich in der Nähe der gefährlichen Produktionshallen. Doch das Schicksal wollte es, dass sie an diesem Tag Urlaub genommen hatte.

Sie hat mir von diesem Moment erzählt, er hat sich ihr genau eingebrannt: Am frühen Nachmittag, kurz nach zwei, stand sie gerade am Waschbecken, da zerriss ein ohrenbetäubender Knall die Stille. Es war, als würde die Welt zerbersten. Das gesamte Haus bebte unter der Druckwelle, die Fensterscheiben ächzten und rasselten in ihren Rahmen. Oma schreckte auf, krallte sich am Beckenrand fest, ihr Herz begann zu rasen. Das war kein Gewitter, das war etwas Furchtbares, etwas Gewalttätiges.

Und sie wusste sofort, aus welcher Richtung es kam. Vom Kombinat. Zitternd näherte sie sich dem Fenster, schob die Gardine beiseite und starrte hinaus. Das Szenario, das sich ihr bot, war apokalyptisch und ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren: Eine gigantische, schmutzig-graue Wolke quoll wie ein monströser Atompilz über dem Werksgelände auf. Ihr Arbeitsplatz. Der Ort, an dem Hunderte ihrer Kollegen gerade sein mussten. Der kalte Schauer, der ihr über den Rücken lief, galt nicht nur der Sorge um die anderen, sondern auch der plötzlichen, schwindelerregenden Erkenntnis: An jedem anderen Tag wäre sie dort gewesen.

Draußen brach heilloses Chaos aus. Die Wohnung meiner Großeltern lag in der Nähe eines Krankenhauses. Sirenen heulten auf, Menschen rannten auf die Straße, riefen durcheinander. Langsam, bruchstückhaft sickerten die Schreckensnachrichten durch: eine verheerende Explosion im PVC-Werk. Die ganze Halle in Trümmer gelegt. Oma saß wie gelähmt zu Hause, hörte die Ambulanzen rasen und stellte sich die Hölle vor, die dort jetzt herrschen musste. Sie dachte an ihre Freundinnen aus der Schreibstube, an die Kantinenfrauen, an die Männer, denen sie täglich auf dem Werksgelände begegnete.

Die Bilanz des Tages war grauenvoll: 42 Menschen tot, fast 300 Verletzte, die Krankenhäuser platzten aus allen Nähten. Aber das ganze Ausmaß des Schreckens wurde erst nach und nach bekannt. Und dieser Teil der Geschichte lässt mich selbst immer wieder erschaudern: Die erste Explosion war schlimm genug, doch sie hätte nur der Auftakt zu einer noch viel größeren Katastrophe sein können, einem Inferno, das ganz Bitterfeld ausradiert hätte! Denn in den rauchenden Trümmern liefen die chemischen Prozesse in zehn weiteren, unbeschädigten Autoklaven weiter. Sie drohten, ebenfalls zu explodieren. Und als wäre das nicht genug, standen mitten im Explosionsgebiet, auf den Gleisen zwischen den Schuttbergen, zwei riesige Kesselwagen, prall gefüllt mit Tausenden von Litern flüssigem Vinylchlorid. Eine gigantische, tickende Zeitbombe. Ein Vielfaches dessen, was bereits explodiert war.

»Wenn nur einer von denen hochgegangen wäre«, sagte Oma Uta immer mit bebender Stimme, »dann gute Nacht, Bitterfeld. Dann wäre hier kein Stein auf dem anderen geblieben.« Eine unvorstellbare Feuerwalze hätte die Stadt verschlingen können. Dass mutige Männer unter Einsatz ihres Lebens die restlichen Reaktoren entschärften und diese Kesselwagen sicherten, grenzte an ein Wunder.

Aber es zeigte auch die unfassbare Fahrlässigkeit des Systems: solche Mengen an hochexplosivem Material auf engstem Raum, mit veralteter Technik, ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen – in unmittelbarer Nähe der Stadt! Die DDR-Führung riskierte im Streben nach Planerfüllung Menschenleben und die Sicherheit ihrer Bevölkerung rücksichtslos, und meine Oma war sehr froh, dass sie nach ihrem Studium einer anderen Arbeit nachgehen konnte. Es war also durchaus eine Herausforderung, Bitterfeld zu überleben.

Meine Mama verbrachte ihr DDR-Leben in Bitterfeld. Das Fazit zu ihrer Kindheit ist erstaunlich positiv, wenn man bedenkt, dass sie in der »verschmutztesten Stadt Europas« aufgewachsen ist – direkt neben der Stasi-Zentrale. Sie erzählte uns oft, wie sie sich als kleines Mädchen immer wunderte, warum das Gebäude über so seltsame Spiegel nach außen verfügte, dort immer wieder Leute hineingeführt wurden oder manche Nachbarn den ganzen Tag am Fenster standen und den Kindern beim Spielen zusahen. Für sie war es Teil ihrer Kindheit – genau wie die heimischen Briefings, was man in der Schule alles nicht sagen durfte, um die Eltern nicht zu verraten.

Dass die Dächer ab und an auch mitten im Sommer mal weiß sein konnten oder man mit neun Jahren gesagt bekam: »Geht mal nicht am Bahnhof vorbei in den nächsten Tagen, es könnte sein, dass da Arme herumliegen«, erzählt sie noch heute als lustigen Schwank. Diese spezielle Horrorgeschichte hing mit dem »Kesselzerknall« an einem Sonntagabend im November 1977 an Bahnsteig 3 des Bitterfelder Bahnhofs zusammen. Der Bahnsteig war voller Menschen, etwa 250 warteten auf den verspäteten D-Zug aus Berlin. Als die Dampflok einfuhr, passierte es: ein ohrenbetäubender Knall! Der tonnenschwere Kessel der Lok riss sich los, flog fast vierzig Meter durch die Luft, zerfetzte das Bahnsteigdach und landete krachend auf den Gleisen. Glühende Trümmer setzten einen Zug auf dem Nachbargleis in Brand. Neun Menschen starben sofort oder kurz darauf – wurden von Splittern zerfetzt oder von kochendem Wasser verbrüht. Darunter der Lokführer und Heizer, etwa 45 wurden verletzt. Der Grund war ein fataler Wassermangel im Kessel – menschliches Versagen der Zugbesatzung, die trotz Warnungen und früherer Pannen an diesem Tag einfach weitergefahren war, gepaart mit versagenden Sicherheitsventilen. Der fliegende Kessel verfehlte den vollen Bahnsteig um nur einen einzigen Meter. Ein Meter, der vielleicht 150 Menschen das Leben rettete. Ein furchtbares Unglück, über das in der DDR kaum berichtet wurde – mitten in Mamas »guter Kindheit«.

Die Verklärung der Vergangenheit ist vermutlich normal – nur hängt im Zusammenhang mit solchen Erlebnissen über allem immer auch die »Systemfrage« – da die verklärten Zeiten zufällig in einem anderen Staat lagen.

Mein Opa wurde Abteilungsleiter bei der Filmfabrik ORWO in Wolfen und war damit tragischerweise beruflich an der Verschmutzung seiner Heimat beteiligt. Die Firma, die auf ORWO folgte, ist mittlerweile auch insolvent, nachdem man es geschafft hatte, sie über die Wende zu retten. Was für ein Symbol für die aktuelle Lage im Osten! Ironisch wird es, wenn man bedenkt, dass sein Enkel eine seltene Augenerkrankung erlitt, die ansonsten in der Familie noch nie aufgetreten war. Ein Schelm, wer den Silbersee und Co. dafür verantwortlich macht. Aber vielleicht waren auch Tschernobyl und das viele frische Obst und Gemüse schuld, das plötzlich in der DDR verfügbar war, weil es in Westdeutschland unter der Bevölkerung keine Abnehmer fand. Denn in der BRD wurde über das Ausmaß des Unglücks aufgeklärt, in der DDR nicht.

Wenn ich diese Ereignisse aus der Distanz des Jahrs 2025 betrachte, erschaudere ich davor, wie erdrückend dieses Leben gewesen sein muss. Aber ich denke, dass das ein Fehler ist. Natürlich existieren die Lebensgeschichten zwischen großen, deprimierenden Ereignissen, die im kollektiven Erinnern einen Platz bekommen – aber im alltäglichen Leben waren meine Großeltern vor allem junge Erwachsene, die sich um ihre Töchter sorgten. Angesehene Stadtmenschen mit einem großen Freundeskreis, deren Lebensmittelpunkt zwischen Reisen in Gebiete mit der Nachsilbe -stan und Feiern in der Messestadt Leipzig schwankte.

Meine Oma erzählte mir öfter von ihren Fahrten nach Leipzig als von dem Tag, an dem sie knapp dem Explosionstod entronnen war. »Wir schmierten uns dann immer eine Fettbemme mit saurer Gurke als Grundlage, und dann ging’s mit dem Zug nach Leipzig zum Tanz und am nächsten Morgen zurück« – meine Großeltern waren da nicht anders unterwegs als wir, nur dass Turbo Mate damals noch nicht erfunden war. Jenseits als auch diesseits der Mauer normale Menschen, die ein normales Leben unter den Umständen führen wollten, die sich ihnen boten. Die versuchten, das Beste daraus zu machen.

Väterlicherseits bot sich das krasse ländliche Gegenteil. Hier wurzelte die Familie tief im Handwerk und in der Scholle. Großvater und Urgroßvater waren selbstständige Tischler, Meister ihres Fachs. Meine Oma Lydia, ein Flüchtlingskind aus der Bukowina, kam mit ihrer Familie völlig mittellos in der sowjetischen Besatzungszone an. Sie arbeitete als Sekretärin in der örtlichen LPG und heiratete meinen Großvater in Elend bei Sorge im Harz. Und das meinten sie nicht etwa als Witz – man hatte damals nur wenige Möglichkeiten, ohne Geld und Transportmittel eine Art »Urlaub« zu machen, um das festliche Ereignis zu feiern, und dort stand ein FDGB-Heim, wo sie ein Zimmer bekamen. Die beiden bildeten ein effektives Gespann, um sich in der DDR durchzuboxen.