Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Pablo Escobar – der Name steht bis heute für Macht, Angst und Verführung. Er war der meistgesuchte Mann der Welt, der "König des Kokains", der Millionen verdiente, während sein Land in Blut versank. Doch seine Geschichte ist mehr als die eines Verbrechers. Sie ist die Geschichte eines Landes, das lernte, seine Wunden zu heilen. Dieses Buch zeichnet Escobars Leben in all seinen Facetten nach: vom jungen Schmuggler in Medellín über den Aufstieg zum Herrscher eines globalen Drogenimperiums bis hin zu seinem Tod auf einem Dach, allein und gehetzt. Es beschreibt, wie seine Macht das Vertrauen einer ganzen Nation zerstörte – und wie Kolumbien trotz allem seinen Weg aus der Dunkelheit fand. In 50 intensiven Kapiteln entfaltet sich ein vielschichtiges Bild: der Mann hinter dem Mythos, die Menschen, die unter ihm litten, die Kinder, die für ihn kämpften, die Städte, die er in Angst versetzte, und das Land, das ihn schließlich überwand. Das Werk zeigt zugleich, warum Escobars Geschichte uns alle betrifft: Sie erzählt von der Versuchung der Macht, von Gier, von der Schwäche der Systeme – und vom unzerstörbaren Willen eines Volkes, das gelernt hat, sich selbst zu vergeben. Kolumbien hat sich gewandelt. Escobar ist tot – aber sein Schatten bleibt. Dieses Buch ist ein Versuch, ihn zu verstehen, ohne ihn zu verherrlichen. Es ist ein Mahnmal gegen das Vergessen und ein Zeugnis menschlicher Stärke. Hinweis zur KI-Autorenschaft Achtung: Falko Braast verwendet zum Erstellen seiner Texte künstliche Intelligenz (und muss das angeben, was er hiermit macht)!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

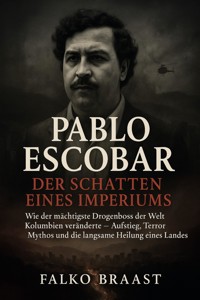

Pablo Escobar – Der Schatten eines Imperiums

Untertitel:

Wie der mächtigste Drogenboss der Welt Kolumbien veränderte – Aufstieg, Terror, Mythos und die langsame Heilung eines Landes

Vorwort:

Pablo Emilio Escobar Gaviria war einer der mächtigsten, gefährlichsten und zugleich widersprüchlichsten Menschen des 20. Jahrhunderts. Er kontrollierte ein riesiges Drogennetzwerk, das Kolumbien, Lateinamerika und die Vereinigten Staaten veränderte. Er war gleichzeitig Wohltäter und Mörder, Familienvater und Volksfeind, Politiker und Terrorist. Dieses Buch möchte sein Leben nicht glorifizieren, sondern verstehen: die Ursachen seines Aufstiegs, die Mechanismen seiner Macht und die Tragödie seines Falls.

Dabei geht es nicht nur um Escobar selbst, sondern auch um das Land Kolumbien, das durch Armut, Korruption und Gewalt zerrissen war – ein Land, das er in Angst und Abhängigkeit hielt. Seine Geschichte ist eine Lektion über Gier, Macht und Moral. Sie zeigt, wie leicht aus einem Jungen aus einfachen Verhältnissen ein Mann werden kann, der glaubt, die Welt beherrschen zu können.

Dieses Buch möchte den Menschen hinter dem Mythos zeigen und den Mythos hinter dem Menschen entlarven. Es geht um Opfer und Täter, um Macht und Verantwortung, um das Böse und die Faszination, die es auslöst.

Haftungsausschluss:

Dieses Buch wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Der Autor, Falko Braast, ist kein Historiker, Kriminologe oder Jurist, sondern nutzt die Möglichkeiten moderner KI-Technologie, um historische Informationen zu recherchieren, zu ordnen und in verständlicher Sprache aufzubereiten. Die dargestellten Ereignisse beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig galten. Dennoch kann keine Gewähr für die vollständige historische Genauigkeit übernommen werden.

Dieses Werk dient der Aufklärung und nicht der Verherrlichung von Gewalt oder Kriminalität. Der Name Pablo Escobar steht hier für ein Kapitel der Menschheitsgeschichte, das mahnen und erinnern soll, nicht um zu glorifizieren. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen außerhalb historischer Bezüge ist zufällig.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Kindheit, Herkunft und erste Träume

Kapitel 2: Der Weg in die Unterwelt – Erste Geschäfte, erste Macht

Kapitel 3: Das Medellín-Kartell – Die Geburt eines Imperiums

Kapitel 4: Blut und Bestechung – Der Preis der Macht

Kapitel 5: Der Krieg gegen den Staat – Bomben, Blut und Propaganda

Kapitel 6: Blutgeld – Wie Escobar Kolumbiens Politik kaufte

Kapitel 7: Das goldene Gefängnis – Escobars Deal mit der Regierung

Kapitel 8: Die Flucht – Ein König ohne Reich

Kapitel 9: Die letzte Jagd – Tod auf den Dächern von Medellín

Kapitel 10: Das Erbe des Schreckens – Kolumbien nach Escobar

Kapitel 11: Der Mythos – Vom Drogenboss zur Legende

Kapitel 12: Familie, Flucht und die verlorene Kindheit seines Sohnes

Kapitel 13: Geld, Gier und Größenwahn – Das unermessliche Vermögen des Drogenkönigs

Kapitel 14: Der Kokainkrieg – Wenn Reichtum zu Terror wird

Kapitel 15: Die Narcos – Macht, Loyalität und Verrat im Medellín-Kartell

Kapitel 16: Medellín in Angst – Das Leben unter Escobars Schatten

Kapitel 17: Blutige Bündnisse – Escobars Beziehungen zu Guerilla und Politik

Kapitel 18: Der Pakt mit dem Teufel – Escobars geheime Verhandlungen mit dem Staat

Kapitel 19: Die Jagd beginnt – Die Gründung der „Bloque de Búsqueda“

Kapitel 20: Der Schatten der Rache – Die Rolle der „Los Pepes“

Kapitel 21: Das Ende einer Ära – Kolumbien nach Escobars Tod

Kapitel 22: Die Spuren des Geldes – Wo Escobars Milliarden verschwanden

Kapitel 23: Das Erbe in Stein – Was aus Escobars Anwesen Hacienda Nápoles wurde

Kapitel 24: Die Kinder des Patrón – Wie Escobars Mythos eine neue Generation prägte

Kapitel 25: Narcos und Netflix – Wie Hollywood Pablo Escobar unsterblich machte

Kapitel 26: Zwischen Wahrheit und Legende – Wie Kolumbien mit seinem Erbe ringt

Kapitel 27: Der Preis der Angst – Wie Escobar ein ganzes Land gefangen hielt

Kapitel 28: Blutgeld – Wie Escobar Politik und Justiz kaufte

Kapitel 29: Das Land in Trümmern – Kolumbiens Schmerz und Wiederaufbau nach Escobar

Kapitel 30: Die Narben der Nation – Wie Kolumbien sich selbst vergibt

Kapitel 31: Zwischen Schuld und Scham – Wie Escobars Erbe Familien zerbrach

Kapitel 32: Der Fluch des Ruhms – Wie Escobar zum globalen Mythos wurde

Kapitel 33: Die vergessenen Opfer – Stimmen aus dem Schatten Escobars

Kapitel 34: Die Sicarios – Escobars Kindersoldaten und das verlorene Medellín

Kapitel 35: Die verlorene Kindheit – Escobars Einfluss auf eine Generation ohne Zukunft

Kapitel 36: Der Staat im Schatten – Wie Kolumbiens Regierung Escobars Terror überstand

Kapitel 37: Blutige Geschäfte – Die weltweiten Netzwerke des Medellín-Kartells

Kapitel 38: Der Preis der Gier – Die Finanzströme hinter Escobars Imperium

Kapitel 39: Der Krieg um den Himmel – Escobars Kampf gegen die Auslieferung

Kapitel 40: La Catedral – Das Gefängnis, das Escobar selbst baute

Kapitel 41: Die letzte Jagd – Der Anfang vom Ende

Kapitel 42: Der Tag danach – Kolumbien zwischen Erleichterung und Leere

Kapitel 43: Der Schatten bleibt – Die Nachwirkungen im modernen Kolumbien

Kapitel 44: Vom Täter zum Mythos – Wie die Welt Escobar romantisierte

Kapitel 45: Die Stadt, die sich neu erfand – Medellíns Weg aus der Dunkelheit

Kapitel 46: Zwischen Erinnerung und Vergebung – Wie Kolumbien sein Trauma verarbeitet

Kapitel 47: Narco-Kultur und die Jugend – Wenn der Mythos zur Versuchung wird

Kapitel 48: Das Erbe der Angst – Wie Escobars Terror Kolumbiens Seele formte

Kapitel 49: Die Lektion der Geschichte – Was die Welt aus Escobars Aufstieg lernen muss

Kapitel 50: Ein Land im Wandel – Kolumbiens neuer Weg in die Zukunft

Nachwort

Fazit mit Botschaft an die Leser

Quellenverzeichnis

Literaturverweis

Kapitel 1: Kindheit, Herkunft und erste Träume

Pablo Emilio Escobar Gaviria kam am 1. Dezember 1949 in Rionegro zur Welt, einer kleinen Stadt in der Nähe von Medellín, im Herzen Kolumbiens. Seine Familie war arm, aber nicht mittellos. Der Vater arbeitete als einfacher Viehzüchter, die Mutter war Lehrerin. Pablo war das dritte von sieben Kindern, ein stilles, aber wachsames Kind, das schon früh verstand, dass Armut etwas war, das man nicht nur ertrug, sondern bekämpfen konnte. In seinem Blick lag Neugier, Ehrgeiz und etwas, das viele, die ihn später kannten, als unheimliche Entschlossenheit beschrieben.

Die Familie zog bald nach Envigado, einem Vorort von Medellín. Dort verbrachte Pablo seine Kindheit zwischen staubigen Straßen, einfachen Häusern und dem Geruch von Benzin, der von den Motorrädern der Stadt in der Luft hing. Er war kein schlechter Schüler, aber er langweilte sich in der Schule. Was ihn wirklich interessierte, war Macht. Schon als Jugendlicher beobachtete er genau, wer in der Stadt Einfluss hatte: Geschäftsleute, Politiker, Polizisten – und Kriminelle.

In seiner Jugend begann er mit kleinen Diebstählen. Er stahl Grabsteine, entfernte die Inschriften und verkaufte sie weiter. Später handelten er und einige Freunde mit gefälschten Lotterielosen und Zigaretten. Er war gewitzt, charmant und konnte Menschen überzeugen. Doch hinter seiner Freundlichkeit verbarg sich ein klarer Gedanke: Er wollte mehr. Nicht nur Geld, sondern Kontrolle, Respekt, Furcht.

In den 1960er-Jahren war Kolumbien ein Land im Wandel. Die Armut in den Städten wuchs, während der Staat kaum präsent war. Korruption war Alltag, und viele Menschen suchten ihren eigenen Weg, um zu überleben. Pablo verstand früh, dass der legale Weg ihm kein Leben in Reichtum und Einfluss bieten würde. Sein Bruder Roberto sagte später: „Pablo glaubte, dass man sich Respekt kaufen konnte – oder erzwingen.“

Der junge Escobar sah sich selbst nicht als Kriminellen, sondern als jemanden, der den Spielregeln des Lebens nur besser folgte als andere. Er wollte aufsteigen – egal wie. Mit Anfang zwanzig begann er, Autos zu stehlen und sie weiterzuverkaufen. Bald darauf handelte er mit Marihuana, dann mit Kokain. In Kolumbien begann damals gerade der Kokainboom. Das weiße Pulver war in den Vereinigten Staaten zum Symbol von Luxus geworden, und Escobar sah seine Chance.

Er sprach oft davon, dass Armut eine Krankheit sei – und Reichtum die einzige Heilung. Diese Überzeugung wurde zum Kern seiner Persönlichkeit. Er wollte nie wieder erleben, wie es war, kein Geld zu haben, ausgelacht zu werden, übersehen zu werden. Er wollte, dass sein Name Gewicht hatte. Dass Menschen ihn fürchteten, wenn sie ihn hörten.

So begann eine Entwicklung, die in ihrer Tragweite kaum jemand erahnen konnte. Aus einem Bauernsohn wurde ein junger Mann mit einem Traum, der gefährlich war: der Traum, die Welt nach seinen eigenen Regeln zu formen.

Und dieser Traum war geboren aus Angst – aus der Angst, wieder arm zu sein, wieder bedeutungslos zu werden. Es war dieselbe Angst, die ihn groß machte, und dieselbe, die ihn später vernichten sollte.

Kapitel 2: Der Weg in die Unterwelt – Erste Geschäfte, erste Macht

Als Pablo Escobar Ende der 1960er-Jahre seine ersten Kontakte in die Unterwelt knüpfte, war Medellín eine Stadt, die zwischen Aufbruch und Chaos schwankte. Fabriken wuchsen am Rand der Stadt, während Armut und Gewalt in den Vierteln zunahmen. Für viele junge Männer war Kriminalität kein moralisches Problem, sondern ein Überlebensweg. Auch für Pablo war sie kein Verbrechen im klassischen Sinn, sondern eine Gelegenheit.

Er begann mit gestohlenen Autos. Zusammen mit Freunden aus seiner Nachbarschaft verkaufte er sie an Hehler oder zerlegte sie selbst, um die Teile einzeln zu verkaufen. Das Risiko war hoch, der Gewinn klein. Aber Pablo gefiel das Gefühl, etwas zu kontrollieren, etwas zu organisieren. Er war kein einfacher Mitläufer, er plante, rechnete, überzeugte. Er verstand, wie man andere motivierte – oder einschüchterte.

In dieser Zeit traf er auf lokale Schmuggler, die mit Zigaretten, Alkohol und Elektronik handelten. Kolumbien war ein Land voller Grenzen, nicht nur geografischer, sondern auch gesetzlicher. Für Schmuggler gab es immer Arbeit, und für jemanden wie Pablo gab es immer Wege, das System zu umgehen. Er begann, Schutzgelder zu kassieren und seine ersten „Geschäfte“ zu betreiben. Es war eine Welt, in der Loyalität und Furcht die Währung waren.

Doch bald merkte er, dass Zigaretten und gestohlene Autos ihn nicht reich machen würden. In den frühen 1970er-Jahren entdeckten Kriminelle in Kolumbien den lukrativen Kokainhandel. Das Pulver wurde damals in kleinen Mengen über Ecuador, Panama oder die Karibik in die Vereinigten Staaten geschmuggelt. Escobar verstand sofort das Potenzial. Er war nicht der Erste, der Kokain verkaufte – aber er war der Erste, der es zu einem Geschäft mit industriellen Strukturen machte.

Er investierte in Flugzeuge, Boote und sichere Lagerstätten. Er kaufte Land, um dort geheime Labore einzurichten, in denen das Kokain aus den Blättern der Koka-Pflanze hergestellt wurde. Seine Partner waren skrupellos, aber auch effizient. Escobar setzte nicht auf Chaos, sondern auf Organisation. Jeder wusste, was er zu tun hatte, jeder hatte Angst, einen Fehler zu machen.

Mit den ersten erfolgreichen Lieferungen in die Vereinigten Staaten stieg sein Einkommen explosionsartig. Innerhalb weniger Jahre wurde er zu einem reichen Mann. Doch das Geld allein war ihm nicht genug. Er wollte Macht. Und Macht bedeutete in Kolumbien, sich Respekt zu verschaffen. Er begann, Polizisten zu bestechen, Richter zu bedrohen, Politiker auf seine Seite zu ziehen.

In dieser Phase entstand Escobars Prinzip, das ihn berühmt machte: „Plata o plomo“ – Silber oder Blei. Entweder man nahm sein Geld, oder man bekam seine Kugeln. Es war kein Spruch, es war Gesetz. Wer sich ihm in den Weg stellte, verschwand. Wer sich ihm anschloss, wurde reich.

Sein Netzwerk wuchs. Er kontrollierte Straßen, Häfen, Flugplätze. Er bezahlte Piloten, Mechaniker, Beamte. Er sorgte dafür, dass sein Name in den Armenvierteln von Medellín mit Großzügigkeit verbunden wurde. Er ließ Fußballplätze bauen, Schulen, kleine Häuser. Er verstand, dass Angst und Dankbarkeit dieselbe Wirkung haben konnten – beide banden Menschen an ihn.

Pablo Escobar wurde in dieser Zeit zu einem Symbol. Für die einen war er der Hoffnungsträger aus den Slums, der zeigte, dass ein armer Junge Macht haben konnte. Für andere war er ein Monster, das Kolumbien in eine Spirale der Gewalt stürzte.

Doch noch war er überzeugt, alles unter Kontrolle zu haben. Seine Geschäfte liefen präzise, seine Gegner fürchteten ihn, und der Staat war zu schwach, um ihm zu gefährlich zu werden.

Was er nicht bemerkte: Die Angst, die ihn groß machte, begann auch in seinem Inneren zu wachsen. Angst, entdeckt zu werden. Angst, verraten zu werden. Angst, dass alles, was er aufgebaut hatte, eines Tages zusammenbrechen könnte.

Und so begann die Geschichte des Mannes, der glaubte, er könne über der Welt stehen – und der doch von ihr verschlungen werden sollte.

Kapitel 3: Das Medellín-Kartell – Die Geburt eines Imperiums

Als Pablo Escobar Mitte der 1970er-Jahre begann, seine Geschäfte zu erweitern, war Kolumbien längst zu einem der wichtigsten Transitländer im internationalen Drogenhandel geworden. Doch was Escobar tat, unterschied sich grundlegend von dem, was andere Schmuggler taten: Er wollte kein einfacher Händler sein, sondern derjenige, der alles kontrollierte. Er sah, dass Kokain kein gewöhnliches Produkt war – es war ein Geschäft ohne Grenzen, ohne Moral, aber mit einem riesigen Markt.

In Medellín, seiner Heimatstadt, begann er, Strukturen aufzubauen, die später als Medellín-Kartell bekannt werden sollten. Anfangs bestand es aus wenigen Männern: seinen Cousins, einigen Piloten, Chemikern und Vertrauensleuten. Doch Escobar hatte ein Gespür für Organisation. Er dachte wie ein Unternehmer, aber er handelte wie ein Feldherr.

Seine Flugzeuge starteten von geheimen Landebahnen in Kolumbien und landeten in der Karibik oder in Florida. Von dort aus ging das Kokain in die Vereinigten Staaten, wo die Nachfrage explosionsartig stieg. In den Nachtclubs von Miami wurde das weiße Pulver zum Symbol für Luxus, Erfolg und Macht. Und jedes Gramm davon brachte Escobar Geld. Viel Geld.

Bald war das Medellín-Kartell kein lokales Netzwerk mehr, sondern ein globales Unternehmen. Escobar organisierte Produktion, Transport, Vertrieb und Geldwäsche. Jeder Schritt war durchdacht, jede Lücke abgesichert. Wer mitmachte, wurde reich. Wer ihn verriet, verschwand. Er schuf ein System, das auf Loyalität, Angst und Profit basierte – ein System, das fast perfekt funktionierte.

Mit dem Geld, das er verdiente, begann Escobar, Einfluss zu kaufen. Politiker, Polizisten, Richter – alle hatten ihren Preis. Es war das Zeitalter der Bestechung, und er war ihr König. Er kontrollierte ganze Regionen, bestimmte, wer gewählt wurde, und mischte sich in staatliche Entscheidungen ein. Kolumbien war zu einem Land geworden, in dem der Staat zwar Gesetze hatte, aber Escobar die Macht.

Die Hacienda Nápoles, sein riesiges Anwesen zwischen Bogotá und Medellín, wurde zum Symbol seines Reichtums. Dort lebten Giraffen, Elefanten, Nashörner, Flusspferde – Tiere, die er aus Afrika importieren ließ. Er ließ Straßen asphaltieren, Helikopterlandeplätze bauen, Schwimmbäder und Rennstrecken errichten. Für die Armen war das wie ein Märchen. Für den Staat war es eine Demütigung.

Doch Escobar wollte nicht nur Reichtum. Er wollte Legitimität. 1982 ließ er sich in den kolumbianischen Kongress wählen – als Abgeordneter. Offiziell trat er als Wohltäter auf, als Mann des Volkes, der Schulen baute und Wohnungen finanzierte. In den Armenvierteln riefen Kinder seinen Namen, als wäre er ein Held. Doch hinter dieser Fassade war er längst der meistgesuchte Drogenhändler der Welt.

Die Vereinigten Staaten forderten seine Auslieferung, doch Escobar wusste, dass er in Kolumbien sicherer war als irgendwo sonst. Er begann, seine Gegner systematisch auszuschalten. Wer ihn verriet, wurde ermordet, wer ihn kritisierte, bedroht. Sein Kartell führte eine unsichtbare, aber gnadenlose Herrschaft.

Bald kontrollierte das Medellín-Kartell mehr als 80 Prozent des weltweiten Kokainhandels. Es verdiente täglich Millionen. Jeden Monat mussten Lagerhallen neu gebaut werden, nur um das Bargeld zu lagern. Seine Buchhalter berichteten, dass Ratten jährlich Millionen Dollar an Scheinen fraßen, weil es zu viel war, um es sicher zu lagern.

Doch der Reichtum brachte auch neue Feinde. Rivalen aus dem Cali-Kartell wollten Anteile, und die kolumbianische Regierung begann, sich dem Druck der USA zu beugen. Die Medien zeigten erste Bilder von Massengräbern, Attentaten und Bombenanschlägen, die mit Escobar in Verbindung standen.

In seinem Inneren jedoch sah Escobar sich noch immer als jemand, der Gutes tat – für sein Land, für sein Volk. Er glaubte, Kolumbien gehöre ihm, weil er mehr für die Armen getan habe als jeder Politiker. Doch seine Macht beruhte nicht auf Liebe, sondern auf Angst.

Die Angst war das unsichtbare Fundament seines Imperiums – die Angst seiner Gegner, seiner Verbündeten, seiner Opfer. Und tief in ihm selbst begann dieselbe Angst zu wachsen, die ihn einst angetrieben hatte: die Angst, alles zu verlieren.

Kapitel 4: Blut und Bestechung – Der Preis der Macht

In den frühen 1980er-Jahren hatte Pablo Escobar alles, wovon ein Mann wie er nur träumen konnte: unvorstellbaren Reichtum, Einfluss über Politiker und Polizisten, eine Armee aus loyalen Kämpfern und die Verehrung eines Teils der Bevölkerung. Doch je höher er stieg, desto brüchiger wurde die Basis seiner Macht. Seine Welt bestand nicht aus festen Mauern, sondern aus gekaufter Loyalität – und diese konnte jederzeit kippen.

Kolumbien stand unter Druck. Die Vereinigten Staaten forderten die Auslieferung aller Drogenhändler, die Kokain in ihr Land schmuggelten. Präsidenten und Richter in Bogotá begannen, sich zu beugen. Escobar wusste, dass seine Freiheit auf einem brüchigen Fundament ruhte. Also griff er zu dem, was er am besten konnte: Er kaufte Angst.

„Plata o plomo“ – Silber oder Blei – wurde zu seiner Lebensregel. Dieses Prinzip bedeutete: Wer sein Geld annahm, blieb am Leben. Wer es ablehnte, starb. Es war ein einfaches System, aber es funktionierte. Escobar bestach ganze Polizeieinheiten, Ministerien und sogar Teile des Militärs. Er ließ Beamte mit luxuriösen Autos, Häusern und Bargeld überhäufen. Gleichzeitig ließ er jene töten, die sich widersetzten.

Der Mord an Justizminister Rodrigo Lara Bonilla im Jahr 1984 war der Wendepunkt. Lara Bonilla hatte öffentlich gewagt, Escobars Verbindungen in die Politik zu kritisieren. Wenige Wochen später wurde er erschossen. Kolumbien war schockiert. Zum ersten Mal sah das Land deutlich, dass der Staat nicht mehr der Herr im eigenen Haus war.

Escobar hatte eine klare Botschaft gesendet: Niemand war unantastbar. Politiker, Richter, Journalisten – alle konnten Ziel seiner Gewalt werden. In den folgenden Jahren starben Hunderte von Menschen, viele von ihnen unschuldig, nur weil sie am falschen Ort waren oder den falschen Namen genannt hatten.

Seine Macht wuchs mit jedem Mord. Seine Angst ebenso. Denn jedes Opfer machte ihn bekannter – und damit verletzlicher. Die internationale Aufmerksamkeit nahm zu, die Medien berichteten täglich über seine Brutalität. Escobar reagierte mit noch mehr Gewalt. Er ließ Bomben legen, um Druck auf die Regierung auszuüben. Ganze Stadtteile wurden verwüstet.

In Medellín wurde das Leben zum Albtraum. Kinder wuchsen in Straßen auf, in denen Schüsse so alltäglich waren wie der Klang von Motorrädern. Doch inmitten dieses Schreckens hielt ein Teil der Bevölkerung weiter zu ihm. Er hatte Fußballplätze gebaut, Wohnungen finanziert, Nahrungsmittel verteilt. Für viele war er ein Beschützer, weil der Staat versagt hatte.

Dieses doppelte Gesicht war Teil seines Erfolgs: Wohltäter für die Armen, Terrorist für die Reichen. Er verstand, wie man Liebe und Furcht gleichzeitig nutzte. Doch die Grenze zwischen beiden wurde immer dünner.

In dieser Zeit begann Escobar, sich mehr und mehr von der Realität zu entfernen. Er glaubte, unbesiegbar zu sein. Niemand könne ihn verraten, niemand könne ihn fassen. Seine Villa Hacienda Nápoles wurde zum Symbol dieses Größenwahns. Dort lebte er mit seiner Familie wie ein König. Doch sein Königreich stand auf Blut.

Die Angst, die ihn einst zum Aufstieg getrieben hatte, war jetzt sein täglicher Begleiter. Er begann, selbst seinen engsten Vertrauten zu misstrauen. Er ließ Telefone abhören, Freunde überwachen, ehemalige Geschäftspartner töten, weil sie „zu viel wussten“.

Seine Macht war gewaltig, aber sie begann, ihn zu erdrücken. Jede Entscheidung, jedes Geschäft, jeder Mord zog neue Feinde an. Der Staat schwor Rache. Die USA schickten Berater, Waffen und Geheimdienste. Und irgendwo, tief in seinem Inneren, begann Escobar zu spüren, dass er nicht ewig König bleiben konnte.

Doch aufgeben kam für ihn nicht in Frage. Wer einmal gelernt hatte, die Welt mit Angst zu regieren, konnte nicht mehr anders leben. Die Angst anderer gab ihm Macht. Seine eigene Angst machte ihn unberechenbar.

Und so ging er weiter – Schritt für Schritt, Schuss für Schuss – in eine Spirale, aus der es kein Zurück mehr gab.

Kapitel 5: Der Krieg gegen den Staat – Bomben, Blut und Propaganda

Mit dem Mord an Justizminister Rodrigo Lara Bonilla im Jahr 1984 hatte Pablo Escobar die letzte unsichtbare Grenze überschritten. Bis dahin hatte er die Macht des Staates unterwandert. Nun erklärte er ihm den Krieg. Für ihn war es kein Verteidigungskrieg, sondern ein Kampf um Kontrolle, um sein Überleben, um sein Recht, über Kolumbien zu herrschen. Er glaubte, er könne mit Geld, Angst und Gewalt jede Regierung zu Boden zwingen.

Die Antwort des Staates kam schnell. Die kolumbianische Regierung begann, enger mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten. Spezialeinheiten wurden gebildet, um das Medellín-Kartell zu zerschlagen. Doch Escobar war vorbereitet. Seine Organisation war stärker, reicher und besser vernetzt als jede staatliche Behörde. Als der Druck zunahm, reagierte er mit Terror.

1985 begann eine Welle der Gewalt, die Kolumbien erschütterte. Escobar ließ Bomben in Bogotá, Medellín und anderen Städten zünden. Er wollte zeigen, dass er über Leben und Tod entscheiden konnte. Eine der verheerendsten Taten war der Anschlag auf das Gerichtsgebäude in Bogotá im November 1985. Mehr als hundert Menschen starben, darunter Richter und Zivilisten. Escobar hatte damit nicht nur Gegner getötet, sondern auch die Justiz selbst ins Herz getroffen.

In den folgenden Jahren verwandelte sich Kolumbien in ein Land des Schreckens. Escobar ließ ganze Stadtviertel in die Luft jagen, um die Regierung zu zwingen, die Auslieferung kolumbianischer Drogenhändler in die USA zu verbieten. Für ihn war die Vorstellung, in einem amerikanischen Gefängnis zu landen, schlimmer als der Tod. Deshalb kämpfte er mit allen Mitteln dagegen.

Er nannte es einen Krieg der Souveränität. In Wirklichkeit war es der Krieg eines Mannes, der seine Macht schwinden sah. Escobar nutzte die Medien wie eine Waffe. Er ließ Flugblätter verteilen, in denen er sich als Patriot darstellte, als Verteidiger Kolumbiens gegen den Einfluss der USA. Er wollte, dass die Menschen glaubten, er kämpfe für sie, nicht für sich selbst.

Doch während er sich selbst als Held inszenierte, verwandelte er sein Land in ein Schlachtfeld. Flugzeuge explodierten, Banken wurden zerstört, Polizisten und Journalisten starben täglich. Die Stadt Medellín lebte in Angst. Jede Straße, jede Kreuzung konnte der Ort eines Anschlags sein. Die Menschen wagten es kaum, über Escobar zu sprechen – sein Name war ein Fluch, der Leben kosten konnte.

Der Staat antwortete mit Härte. Hunderte Polizisten, Richter und Soldaten kämpften gegen das Medellín-Kartell. Viele von ihnen starben, andere wurden bestochen. Es war ein unsichtbarer Krieg, in dem niemand mehr wusste, wer auf wessen Seite stand. Die Gewalt hatte alles durchdrungen.

In dieser Zeit begann Escobar, sich immer stärker von der Außenwelt abzuschotten. Er traute niemandem mehr. Nur seine Familie, seine engsten Leibwächter und wenige Vertraute durften ihn sehen. Er lebte in ständiger Bewegung, wechselte Häuser, Autos, Telefone. Doch so sehr er sich auch versteckte, sein Name war überall.