Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

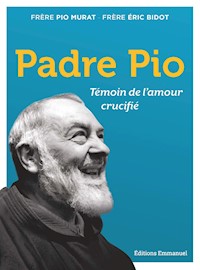

Cette biographie captivante nous propose une véritable rencontre avec l’un des plus grands saints et mystiques du xxe siècle : Padre Pio. De son enfance pauvre dans les Pouilles à la construction d’un des plus performants hôpitaux d’Europe, en passant par des mises au placard ordonnées par des responsables de l’Église elle-même, nous découvrons l’incroyable histoire de celui qui ne voulait être « qu’un frère qui prie ».

En s’appuyant sur les écrits du capucin stigmatisé, les auteurs nous dévoilent les secrets de sa vie spirituelle : passionné des âmes, passionné du Christ, il contempla si profondément les mystères de l’Amour crucifié qu’il finit par lui ressembler.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Frère Pio Murat et frère Éric Bidot

Padre Pio

Témoin de l’amour crucifié

Conception couverture : © Christophe Roger

Photo couverture : © Fondazione Voce di Padre Pio

Intérieur : © Fondazione Voce di Padre Pio

Relecture : Le Champ rond

Composition : Soft Office (38)

Traduction de la préface : Frères Antonio Adnane et Sylvain Besson, ofm cap

© Éditions Emmanuel, 2023

89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-38433-064-5

Dépôt légal : 1er trimestre 2023

Préface

Cardinal Raniero Cantalamessa, ofm cap

Dans l’une de ses Pensées, Pascal dit qu’il y a trois ordres ou degrés de grandeur chez les hommes : l’ordre des corps, l’ordre de l’intelligence et l’ordre de la sainteté. Le premier correspond à ceux qui excellent dans la beauté physique, la force athlétique, la richesse matérielle ; le deuxième, aux artistes, aux génies et aux grands scientifiques ; le troisième, aux saints. Une différence abyssale sépare le deuxième degré du premier, mais « une différence infinie » sépare le troisième degré du premier et du second. C’est un ordre où la grandeur de l’un ne s’obtient pas aux dépens des autres, mais pour le bénéfice de tous, et c’est une grandeur qui dure éternellement.

À ce troisième degré de grandeur appartient saint Pio de Pietrelcina. Pourtant, rien chez cet homme si singulier ne laisse entrevoir des poses de sainteté. Il se considérait comme un homme du peuple avec lequel il partageait tout : la culture, les croyances, le dialecte ; et les gens le considéraient comme l’un des leurs. Outre les anecdotes d’un Padre Pio bourru, capable parfois de chasser durement les pénitents du confessionnal, de nombreux frères capucins qui l’ont connu en privé et qui ont vécu avec lui nous ont laissé le souvenir d’un frère extrêmement tendre avec tous. Il avait une verve inépuisable pour raconter de petites histoires et glisser des traits d’esprit quand il était avec eux dans le réfectoire ou pendant les récréations.

Il existe dans l’imaginaire du peuple tant de représentations de Padre Pio : le thaumaturge, le prophète, la victime de l’institution et, pour certains, le « grand saint ». En approfondissant la connaissance du vrai Padre Pio, spécialement à travers sa correspondance avec ses directeurs spirituels et les âmes qu’il a guidées, se dévoile une personnalité presque inconnue de tous : un mystique de grande envergure. Cette présente biographie, écrite par mes deux confrères Pio Murat et Éric Bidot, permettra à beaucoup de le découvrir. La lecture de ces pages manifeste clairement la distance entre une connaissance épisodique et anecdotique de Padre Pio et celle que l’on acquiert après avoir suivi pas à pas le déroulement dramatique de son exceptionnelle aventure mystique.

Même parmi les mystiques, il existe différentes catégories. Padre Pio appartient aux mystiques de l’expiation, comme sa consœur capucine sainte Véronique Giuliani. Lors de l’élaboration du Chemin de croix de San Giovanni Rotondo, le sculpteur Francesco Messina a représenté le Cyrénéen sous les traits de Padre Pio. C’est ainsi que lui-même comprenait sa mission. Les mystiques de l’expiation ne sont pas tant appelés à révéler aux autres les profondeurs de Dieu et à décrire les voies et les degrés de la perfection qu’à prendre silencieusement sur eux, en union avec le Christ de Gethsémani, le péché et les souffrances du monde. Pour cette raison, il me semble difficile que Padre Pio soit déclaré un jour docteur de l’Église, comme un saint Jean de la Croix ou une sainte Thérèse d’Avila. Plus qu’un magistère, sa vie fut une mission.

Si Padre Pio pouvait adresser un message à ses dévots aujourd’hui, je pense que ce serait encore celui qu’il adressait de son vivant aux petites foules qui se rassemblaient le soir sous sa fenêtre : « Priez ! Priez ! » Il disait de lui-même qu’il n’était rien d’autre qu’un « frère qui prie ». La messe était, au dire de tous, le moment le plus bouleversant dans la rencontre avec Padre Pio. L’écrivain italien Guido Piovene, un laïc, dans l’une de ses œuvres, décrit la messe de Padre Pio à laquelle il avait assisté d’une manière assez semblable à celle du sulpicien René Hamel rapportée dans ce livre. Il écrit :

Padre Pio dit la messe dans un véritable état d’extase et de ravissement ; non un ravissement statique mais un ravissement agité par des sentiments contraires, entre l’ivresse et le trouble. Ses mains couvertes de gants de laine pendant la journée sont nues à l’autel et montrent la grande tache rougeâtre des stigmates… Il est clair que le frère revit en son corps et en son âme le sacrifice du Christ ; plus qu’une messe, c’est un entretien avec le Christ, tantôt agité, tantôt détendu. Les sentiments contraires de joie et d’angoisse lisibles sur son visage sont provoqués en lui par les événements auxquels il participe. Sa messe est mêlée de tragique et d’intimes confidences. Pour Padre Pio, dire la messe est l’événement capital de la journée.

À l’occasion de sa canonisation, certains observateurs laïcs exprimèrent l’idée que la sainteté du mystique du Gargano était de type archaïque, comparée à celle de Mère Teresa de Calcutta par exemple, qui serait une sainteté moderne. Grâce aux écrits intimes publiés après sa mort, on a découvert que Mère Teresa était aussi une mystique (de grande envergure !) et Padre Pio apparaît, pour sa part, comme un « saint de la charité » aussi bien qu’un mystique et un thaumaturge. Un saint des œuvres de miséricorde spirituelles dans le confessionnal et des œuvres de miséricorde corporelles dans sa clinique, « Maison du soulagement de la souffrance ». Tous deux ont été proclamés « saints » par l’Église depuis longtemps, mais – chose unique – les gens de chez nous (moi y compris) continuent de les appeler « Padre Pio » et « Madre Teresa », comme si les titres de père et de mère leur convenaient mieux et les rendaient plus proches de nous que le titre de « saint », devenu trop générique et institutionnalisé.

Si la sainteté de Padre Pio n’est pas « archaïque », elle est assurément extraordinaire, à fort caractère surnaturel, pleine de charismes et de faits prodigieux : stigmates, lecture dans les âmes, bilocation… Cette sainteté-ci ne serait-elle pas précisément une réponse aux besoins de notre temps, marqué par la sécularisation et un « naturalisme » fermé à toute transcendance ? Cette perspective peut nous éclairer sur « le phénomène Padre Pio » qui continue de fasciner (ou de déconcerter) dans beaucoup de milieux laïcs et ecclésiastiques.

Quelqu’un a qualifié Padre Pio de « saint du troisième millénaire ». Je ne crois pas qu’il soit légitime et possible de s’aventurer dans de telles prédictions. Dieu ne fait pas des saints en série. Le pape François, dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, a insisté sur un autre type de sainteté qu’il appelle « la sainteté de la porte d’à côté » : une sainteté moins spectaculaire mais à la portée de tous. Le point commun des saints est d’être une image et un imitateur du Christ. Si tout le monde court après Padre Pio – comme jadis après François d’Assise –, c’est parce que de lui émane « le parfum du Christ » (2 Co 2, 15). (Dans son cas, un parfum ressenti même physiquement par de nombreuses personnes !) Le monde court après lui car il comprend dans son cœur que ni la technique, avec toutes ses ressources, ni la science, avec toutes ses promesses, ne pourront nous sauver, mais seulement la sainteté ; c’est-à-dire l’amour, plus précisément « l’amour crucifié » dont Padre Pio était un « témoin » vivant.

Introduction

Il était 17 heures exactement, vendredi 5 février, lorsque la dépouille de Padre Pio a franchi les limites du territoire du Vatican pour être prise en charge par les gardes suisses. Pour le saint, c’est la dernière étape d’un voyage commencé mercredi avec le départ du corps – protégé d’une double châsse de plexiglas – du sanctuaire de San Giovanni Rodonto (Pouilles), direction Rome, où il a séjourné d’abord en l’église Saint-Laurent-hors-les-Murs, puis dans celle de San-Salvatore-in-Lauro. Chaque halte a déplacé la foule.

Sobrement, le journal français Le Monde, le 5 février 2016, rend compte de l’immense ferveur rencontrée tout au long des 400 kilomètres séparant San Giovanni Rotondo, dans le sud de l’Italie, près de la mer Adriatique, de Rome, et jusque dans la basilique Saint-Pierre du Vatican qui accueillera, plusieurs jours durant, des dizaines de milliers de personnes, curieux, croyants, fidèles… venues prier près des reliques de Padre Pio, véritable témoin contemporain de Jésus crucifié.

Ce jour-là, le corps du célèbre capucin, accompagné par celui d’un autre saint capucin, Léopold Mandic, d’origine croate, a remonté la via della Conciliazione jusqu’à la place Saint-Pierre. L’avenue était noire de monde et les cloches des églises avoisinantes et de la basilique Saint-Pierre sonnaient à pleine volée. Moment de grande émotion pour ceux qui l’ont vécu. Celui qui fut d’abord ignoré de tous, d’origine paysanne, puis devenu frère mineur capucin, stigmatisé en 1918, célèbre, adulé, critiqué, isolé, béatifié en 1999 et canonisé en 2002, est accueilli en témoin de Dieu, de sa miséricorde, de son pardon.

Recevant les nombreux participants des groupes de prière du Padre Pio présents à Rome le 6 février 2016, le pape François s’exclame avec les mots simples et convaincants que nous lui connaissons :

[Padre Pio] est devenu, à travers le ministère de la confession, une caresse vivante du Père, qui guérit les blessures du péché et réconforte le cœur grâce à la paix. Saint Pio ne s’est jamais lassé d’accueillir les personnes et d’écouter, de prodiguer son temps et ses forces pour diffuser le parfum du pardon du Seigneur. Il pouvait le faire parce qu’il était toujours attaché à la source, il se désaltérait sans cesse à Jésus crucifié, et devenait ainsi un canal de miséricorde. Il a porté dans son cœur de nombreuses personnes et de nombreuses souffrances, unissant tout à l’amour du Christ qui s’est donné « jusqu’au bout » (Jn 13, 1). Il a vécu le grand mystère de la douleur offerte par amour. De cette manière, sa petite goutte est devenue un grand fleuve de miséricorde, qui a irrigué tant de cœurs déserts et a créé des oasis de vie dans de nombreuses parties du monde.

Accueillir, écouter, accompagner, écrire, pardonner… furent les actions quotidiennes du saint capucin durant plus de cinquante ans, dans son petit couvent de San Giovanni Rotondo, devenu une référence pour le monde entier.

C’est à 15 ans qu’il entra chez les frères mineurs capucins, ordre religieux bien connu en Italie et, désormais, dans le monde entier. Plus de dix mille frères sont actuellement présents sur les cinq continents. Les capucins sont des fils « réformés » de saint François d’Assise. L’ordre franciscain a connu beaucoup de réformes pour correspondre à la pauvreté, à la prière et à la mission d’annoncer l’Évangile du saint d’Assise. Les capucins sont nés d’une de ces réformes, au début du XVIe siècle, marquée par le désir d’une vie de prière et de pauvreté à l’écart des foules, dans des endroits reculés, au point qu’on a appelé les premiers frères : « frères de la vie érémitique ». Cependant, le succès fut grand et, du fait de leur habit – une tunique à laquelle est fixée une capuche longue et pointue –, on les appela assez vite « capucins », sobriquet lancé par les enfants sur leur passage.

Rapidement, ces frères devinrent nombreux en Italie. En 1574, ils arrivèrent en France. C’est lors de missions paroissiales qu’ils se firent particulièrement connaître, dans le contexte de l’évangélisation des campagnes et des villes, en réaction au protestantisme influent en certaines régions. Venant à plusieurs frères à la demande du curé d’une paroisse, les capucins prêchaient, confessaient, visitaient les malades et les familles… Personne ne leur échappait, pourrait-on dire ! À la fin du temps de leur présence, une croix de mission était érigée en un lieu de passage, sur le territoire de la paroisse. Nos villes, et plus généralement nos campagnes, ont gardé trace de ces croix de mission, souvenir d’un moment de ferveur et de renouveau de la vie de foi.

Sa vie durant, Padre Pio aima sa vie capucine, faite de prière silencieuse ou liturgique, de vie fraternelle et d’apostolats simples, tels que la confession, la correspondance, les rencontres. Il fut fidèle aux rendez-vous quotidiens de cette vie, disponible à ses frères et aux diverses demandes qu’il recevait. L’ordinaire d’une vie religieuse capucine dans un petit couvent fut la matrice de l’extraordinaire voulu par Dieu pour signifier son amour qui est de toujours à toujours. Pour cela, l’histoire de la sainteté le montre, Dieu choisit les situations et les personnes les plus ignorées pour les transformer et faire resplendir son projet amoureux d’alliance avec toute l’humanité. Une Bernardette Soubirous, un Jean-Marie Vianney, une Thérèse de Lisieux et tant d’autres confirment cette manière divine de s’exprimer à travers l’histoire.

Lors de la messe de béatification, en 1999, saint Jean-Paul II résuma cet extraordinaire dans l’ordinaire :

Les personnes qui se rendaient à San Giovanni Rotondo pour participer à sa messe, pour lui demander conseil ou pour se confesser, découvraient en lui une image vivante du Christ souffrant et ressuscité. Sur le visage de Padre Pio resplendissait la lumière de la Résurrection.

Padre Pio, témoin de l’Amour crucifié : une vie, une mission, un destin !

Livres, albums photographiques, bandes dessinées, films : beaucoup a déjà été dit, écrit et montré de la vie du saint capucin. Au fil de ces pages, ce sont toutefois deux frères de Padre Pio, capucins du XXIE siècle, qui vont vous entraîner et vous accompagner dans cette aventure de la foi, purifiée constamment au creuset de la miséricorde et de la charité : instrument pour les autres et bénéficiaire pour lui-même de l’amour de Dieu jusque dans les ténèbres de la foi, Padre Pio fut présent, à la manière de Jésus pauvre et crucifié, à ses frères et aux « prochains » qui se présentaient à lui. Frère Pio Murat et moi-même, connaisseurs de la vie et de la correspondance de l’homme de Dieu, avons été témoins, dans nos vies personnelles ou lors de rencontres, du bien que Padre Pio apporte à ceux qui le prient ou l’invoquent. Il suffit d’évoquer les temps de prière et de vénération d’une relique telle qu’une mitaine, sorte de gant de laine, que le saint portait pour protéger ses blessures aux mains, pour être frappé et interrogé par la confiance et l’amitié qui unissent le saint à tant de personnes.

L’extraordinaire de la vie de Padre Pio exprime ce que chacun porte : le désir d’aimer et d’être aimé, pardonné et accompagné, ce qui est le projet de Dieu pour chacun de nous, en son fils Jésus-Christ.

Avertissement

Ce livre cite de nombreuses lettres. Publiées en langue italienne en quatre volumes sous le titre commun Epistolario, aux Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, elles ont été écrites par le Padre Pio à ses directeurs spirituels, les pères Agostino et Benedetto (volume I, publié en 1971), à Raffaelina Cerase (volume II, publié en 1975), à ses autres filles spirituelles (volume III, publié en 1994) et à diverses autres personnes (volume IV, publié en 2004). Ces volumes contiennent également les réponses de ses correspondants.

Les lettres de Epistolario I ont été publiées en français aux éditions Téqui et sont citées le plus souvent dans cette traduction : Recueil de lettres. Correspondance avec ses directeurs spirituels. 1910-1922, Paris, Pierre Téqui éditeur, 2001. Les autres traductions sont de notre fait.

En note, nous donnons le numéro du volume (Epist.) et le numéro de la lettre.

1

Une jeunesse ordinaire

« Le Français, même profondément croyant, reste fils de Descartes : ce qu’il aime dans la sainteté, c’est l’équilibre plutôt que le merveilleux1 », écrivait un prêtre de Saint-Sulpice, professeur de séminaire, le père René Hamel. En 1954, il se rendit à San Giovanni Rotondo, devenu haut lieu de pèlerinage, pour en avoir le cœur net : Padre Pio était-il un cas pathologique, comme notre chroniqueur l’entendit dire alors qu’il était en voyage ? Un vrai curé d’Ars qui lisait dans les âmes ? Fallait-il être méfiant ?

C’est le récit de la vie de ce capucin du XXE siècle, qui ne demandait rien d’autre que d’être « un frère qui prie », que nous allons entreprendre, le suivant de Pietrelcina, son village d’origine, à San Giovanni Rotondo, dans la province des Pouilles, sur la colline aride du mont Gargano, où est apparu l’archange saint Michel en 490. Il y fut nommé en 1916 et y resta une cinquantaine d’années, jusqu’à sa mort, en 1968. Étrange destinée que celle de ce religieux issu d’une famille modeste d’une région pauvre du sud de l’Italie…

Padre Pio, dans le siècle Francesco Forgione, est le fils de Grazio Maria Forgione, un homme bien campé sur ses jambes, au regard droit et malicieux, décidé, quelque peu têtu, et de Maria Giuseppa Di Nunzio, à la figure à la fois noble et résignée, habituée à travailler sans se plaindre. Ils se marièrent en 1881 et se consacrèrent à leur petite propriété terrienne qui leur permettait de vivre : ils travaillaient dans leurs champs avec leurs propres bras. Ils s’installèrent, très vite après leur mariage, dans la ruelle de Vico Storto Valle, du village de Pietrelcina, gros bourg aux allures médiévales construit sur un éperon rocheux dominant la vallée, à sept kilomètres de la ville de Benevento. Dans la petite maison familiale, Francesco naquit le 25 mai 1887, second garçon du couple ; trois filles naquirent ensuite, ainsi que trois enfants qui moururent en bas âge. Il fut baptisé le lendemain dans l’église du village, dédiée à santa Maria degli Angeli. De figure, Francesco a plutôt les traits de sa mère, mais avec le temps, les traits paternels l’emporteront.

L’enfant pleurait jour et nuit, agaçant le père fatigué par ses journées de travail aux champs. Une fois, alors que Francesco pleurait, il le prit dans ses bras, puis, perdant patience, il le lança sur le lit en criant : « Mais celui-là est le diable qui est entré dans ma maison ! » Aux funérailles de son père, Padre Pio racontera le fait et sa conclusion : il ne pleura plus !

Sa petite enfance se passa paisiblement dans cette famille plus que modeste, mais chrétienne et travailleuse, la maman inculquant à ses enfants l’esprit de prière et de don de soi. Cependant, vers l’âge de 5 ans, racontera-t-il plus tard, au moment où lui vint la pensée de se consacrer à Dieu, il eut des visions célestes et commença à être tenté par le démon. Il n’en parla à personne, pensant que c’était normal ! Pas étonnant qu’il eût souvent envie de se rendre à l’église du village, matin et soir.

Dans son enfance, dès qu’il le put, Francesco eut quelques responsabilités, comme conduire et surveiller le petit troupeau familial de trois ou quatre moutons et d’une chèvre. D’un naturel plutôt solitaire et réservé, Francesco ne cherchait pas forcément la compagnie des autres enfants de son âge, sans la fuir pour autant. Ainsi, à plusieurs, ils gardaient les animaux dans les champs. Aucune parole mauvaise ne sortait de sa bouche ; en revanche, il était mal à l’aise avec ceux de ses amis qui juraient ou parlaient mal. Le sérieux et la droiture de Francesco contrastaient avec la malice, voire l’incorrection des autres jeunes de son âge ! Une fois, un de ses compagnons écrivit, pour se moquer, une lettre d’amour signée « Francesco » à la fille du chef de gare. La fillette apporta le billet au maître d’école qui se mit en colère. Ce dernier retint Francesco en classe et le battit avec une longue baguette d’olive en le grondant : « Scélérat ! Comment oses-tu ? » Francesco répondit que ce n’était pas vrai et il essaya de se mettre à l’abri des coups en se cachant sous les bancs. La vérité fut connue plus tard. Francesco pardonna.

La vie chrétienne à Pietrelcina était simple et marquée par une succession de fêtes de saints, enchaînant messes, neuvaines, processions nombreuses. C’est dans le champ de Piana Romana, non loin de Pietrelcina, que Francesco Forgione eut la révélation de sa vocation. C’était l’été. Apparut un frère capucin, frère Camillo, venu de la ville de Morcone. Il était frère quêteur : son service consistait à demander aux paysans des produits de la terre, tels que du blé, de l’huile, du vin… qu’il rapportait au couvent pour la subsistance des autres frères. En réalité, les frères quêteurs avaient ainsi l’occasion de faire de nombreuses rencontres ; ils devenaient des confidents appréciés et finissaient souvent par être attendus comme de bons amis que l’on est heureux d’accueillir chez soi. Voyant s’éloigner le capucin, Francesco dit à son papa : « Moi aussi, je veux devenir moine ! » Grazio ne sut que répondre. Sa maman suggéra, quant à elle, qu’il rejoigne plus tard la communauté des frères mineurs de Paduli, village voisin de Pietrelcina, « comme cela, nous te verrons souvent ». « Non, répondit Francesco, je veux devenir moine avec la barbe ! » Les capucins, suivant la tradition de l’ermitage et des moines du désert, portaient de longues barbes en signe de pénitence et d’austérité. En fait, la première idée concrète de sa vocation, Francesco l’avait eue auparavant, à l’église paroissiale, lors d’un sermon prononcé par un très jeune prêtre, don Giuseppe Orlando, que Padre Pio reverra plus tard. Il pourra alors lui dire : « Si je suis prêtre, je te le dois. J’ai entendu l’appel en écoutant ta prédication sur saint Michel. » Grazio alla à Morcone parler avec les capucins, puis Angelantonio, l’oncle de Francesco, emmena ce dernier au couvent de Benevento chez les frères mineurs, mais le jeune garçon, décidé, ne voulut pas rester, redisant : « Ils ne me plaisent pas parce qu’ils n’ont pas la barbe. »