12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Vom Job frustriert und von der Liebe enttäuscht packt Willem seinen Rucksack und löst ein Ticket Richtung Asien. Bei seinen Couchsurfing-Gastgebern bedankt er sich mit selbstgebackenen Pfannkuchen - und weckt so viel Begeisterung, dass er immer öfter die Pfanne heiß macht. Am liebsten für die, denen es nicht so gut geht, wie Waisenkinder in Indien. Und nebenbei entdeckt er das Geheimrezept wie man mit wenigen Zutaten die Menschen zusammenbringt, die Welt ein bisschen besser macht und dabei glücklich wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Über dieses Buch

Vom Job frustriert und von der Liebe enttäuscht packt Willem seinen Rucksack und löst ein Ticket Richtung Asien. Bei seinen Couchsurfing-Gastgebern bedankt er sich mit selbstgebackenen Pfannkuchen – und weckt so viel Begeisterung, dass er immer öfter die Pfanne heiß macht. Am liebsten für die, denen es nicht so gut geht, wie Waisenkinder in Indien. Und nebenbei entdeckt er das Geheimrezept wie man mit wenigen Zutaten die Menschen zusammenbringt, die Welt ein bisschen besser macht und dabei glücklich wird.

Über den Autor

Willem Dieleman, geboren 1986 und aufgewachsen in Middelburg, Niederlande. Seinen Master hat er im Verlagswesen gemacht. Doch sein erster richtiger Job bestand darin, Excellisten anzulegen und Datenbanken zu füllen – Grund genug, den Rucksack zu packen und das Weite zu suchen.

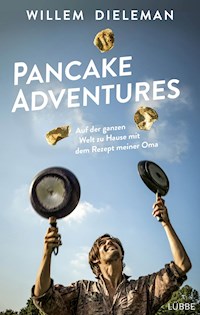

WILLEM DIELEMAN

PANCAKEADVENTURES

Auf der ganzenWelt zu Hause mitdem Rezept meiner Oma

Übersetzung aus dem Niederländischenvon Simone Schroth

LÜBBE

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Titel der niederländischen Originalausgabe:

»Pancake Adventures. Hoe ik pannenkoeken aan de wereld gaf en wat ik ervoor terugkreeg«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2018 by Willem Dieleman

Originally published by Ambo | Anthos Uitgevers, Amsterdam

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Elisa Valérie Thieme, Düsseldorf

Umschlaggestaltung: Thomas Krämer

Unter Verwendung eines Motivs von © Jerome de Lint, Amsterdam

Copyright Fotos Bildteil © Willem Dieleman

Copyright Fotos Innenklappen © Willem Dieleman

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-7997-6

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Für alle,die diese Reise möglichgemacht haben.*

Istanbul: Ein schwieriger Anfang

Was um Himmels willen tat ich auf dieser fremden Couch, wenn ich auch bei Sem im Bett hätte liegen können? Oder nachts mit ihr durch die ausgestorbenen Grachten bummeln, so, als würde die Stadt uns gehören. Immer auf der Suche nach bisher unentdeckten Stellen in Amsterdam und an unseren Körpern …

Erst vor fünf Tagen hatten wir uns dramatisch zum Abschied geküsst. Ich starrte nach draußen. Sem war es, die mir völlig die Gedanken vernebelte. Wie sie tanzte, als schaue ihr niemand zu. Wie sie guckte, wenn sie etwas Freches tat, und wie sie planlos im Kreis durch das Zimmer rannte, wenn ihr alles über den Kopf wuchs. Ich war auf verzweifelte Weise verliebt: ein Fluch, der so manch einen ereilt, der auf unbestimmte Zeit verreist. Wenn man die Brücken hinter sich verbrennt, kann man nur noch die größten Schätze retten.

Wegen meines Liebeskummers hätte ich beinahe vergessen, warum ich überhaupt losziehen wollte.

Ich war der Datenmeister der Datenmonster gewesen. Wir füllten eine Onlinedatenbank mit Kontaktdetails von Journalisten. Eine Kadenz aus Kurztastenbefehlen untermalte diese Tätigkeit: Strg und C, Alt und Tab, Strg und V, Alt und Tab. Tab, Strg und C, Alt und Tab, Strg und V, Alt und Tab. Tab. Tab.

Offiziell wurde die Datenbank als »Journalistendatei« bezeichnet, denn das klang harmloser. Es war eine ehrenvolle Arbeit. Wie jedes Start-up beteiligten wir uns am Aufbau einer sinnvollen, nachhaltigen und effizienten Welt. Die Journalisten bekamen dank uns weniger Spam, die PR-Firmen eine genauer definierte Zielgruppe, und wir? Wir bekamen unser Gehalt. Ach ja, und da gab es noch einen Kickertisch, den bis Freitagnachmittag niemand anrührte.

Am wenigsten geistestötend war das Mittagessen, bei dem man sich vor allem über Fernsehserien unterhielt. Dann wurden überraschende Entwicklungen im Plot und bei den Figuren diskutiert. Wenn man nicht seine ganze Freizeit darauf verwenden wollte, den Anschluss nicht zu verlieren, konnte man sich zu den beiden ausländischen Programmierern setzen, die schon innerlich abschalteten, sobald jemand »Schönes Wochenende gehabt?« fragte.

Eines Nachmittags, der sich im Nachhinein als ein Wendepunkt in meinem Leben herausstellte, sah ich zu meinem Schrecken im Terminkalender, dass unser administrativer Mitarbeiter Geburtstag hatte. Das bedeutete, dass wir um vier Uhr wieder alle zusammen am Tisch sitzen und das Gespräch fortsetzen mussten, das sich schon während des Mittagessens quälend langsam dahingeschleppt hatte und schließlich im Sande verlaufen war.

Eine Torte wurde angeschnitten, und man verteilte die Stücke. Bei meinem thronte ein Mandarinenschnitz auf der hart gewordenen Schlagsahne. »Dann auf viele weitere Jahre, mein Lieber!«, verkündete der Geschäftsführer mit vollem Mund.

Unendlich viele Excel-Bögen mit Namen und E-Mail-Adressen wirbelten vor meinem inneren Auge umher. Die Worte hallten wie Herzschläge in meinem Kopf nach: Dann auf viele weitere Jahre. Dann auf viele weitere Jahre. Auf viele weitere Jahre. Viele weitere Jahre. Eine halbe Stunde später meldete ich mich krank.

Ich ließ mich kopfüber aufs Bett fallen und versuchte zu weinen. Es blieb beim Versuch, weil ich alle Emotionen, die man dafür braucht, sorgfältig unterdrückt hatte.

Das hier war nicht das Leben, das ich vor mir gesehen hatte, als ich als fünfzehnjähriger Punk die Wand des Schulgebäudes mit einem »Fuck the System«-Graffito versah. Ich hatte meinen Freunden und meinen Eltern versprochen, dass ich vor meinem dreißigsten Geburtstag entweder tot oder zu irgendeinem Stamm in den Amazonas gezogen wäre. »Das halte ich wirklich für eine ganz großartige Idee, mein Junge«, hatte mein Vater in ermutigendem Tonfall zu mir gesagt, während er vor seinen Patiencekarten saß.

Später dann saß ich nach einem abgeschlossenen Master vor einer Datenbank und stellte mit Copy & Paste die Kontaktdetails von Journalisten zusammen. Schaut nur alle her, was für ein Rebell ich bin, dachte ich nun, während ich vergeblich den Kopf ins Kissen rammte.

Warum sollte ich bis zu meinem dreißigsten Geburtstag warten, wenn ich jetzt schon unzufrieden war? Es gab nichts, was mich an diesen Ort fesselte, und niemanden, der mich zurückhielt. Mir blieben noch ein paar Monate, um weltberühmt zu werden und mir per goldenem Schuss oder einer Shotgun die Mitgliedschaft im Club 27 zu sichern. Das war straff geplant und zugegebenermaßen auch ein bisschen pubertär. Da musste es doch eine bessere Alternative geben.

Vielleicht musste ich ja auch einfach mal raus aus dem Alltag und mich komplett neu sortieren. So richtig schön auf die Suche nach mir selbst gehen. Barfuß durch die Gegend laufen, um der Natur näherzukommen, und zwecks Selbstfindung eine Schweigetherapie antreten. In einer Pluderhose herumlaufen, weil das viel bequemer ist, eine buddhistische Gebetskette tragen, um das Fließen positiver Energien anzuregen. – Und dabei seufzend überlegen, dass Menschen, die gar nichts haben, vielleicht sogar glücklicher sind als wir, die wir unter dem Joch des Überflusses leiden. Oder um gleich den waschechten Backpacker-Slang zu verwenden: Es war Zeit für ein Studium an der University of Life.

Zur Inspiration ließ ich den Mauszeiger über Google Maps schweben. Plötzlich beschlich mich eine merkwürdige Faszination für Alexander den Großen und Dschingis Khan. Die hatten vor ihrem dreißigsten Geburtstag die halbe Welt eingenommen. Ein gigantisch großes Gebiet, von dem ich eigentlich keine Ahnung hatte.

Ich war siebenundzwanzig und wusste nicht, wie die Hauptstadt von Georgien heißt oder an welche Länder Pakistan grenzt, worin der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten besteht oder ob es Kamtschatka auch wirklich gibt und nicht einfach nur als zu eroberndes Gebiet beim Risiko-Spielen. Ich wusste nicht, welche Länder zwischen den Niederlanden und China liegen. Ich wusste nicht einmal, dass die Route, die die beiden verbindet, schon Tausende von Jahren alt ist und »Seidenstraße« genannt wird.

Weil ich eine Journalistendatenbank mit Informationen füllte, wusste ich stattdessen, dass die Magazine Puppen und Teddybären sich gerade zu Puppen und Teddybären zusammengeschlossen hatten, dass Geesje Rotgers jetzt bei der Fachzeitschrift für unabhängige Käsereien arbeitete und dass der Baumzüchter Brienen Brienissen durch einen leidenschaftlichen Appell in Stadt und Natur dem »dilettantischen Umgang mit Ulmen auf Glabra-Wurzelstöcken« Einhalt gebieten wollte.

Wenn es einen Moment gab, in dem ich meinem Leben ein wenig mehr Bedeutung verleihen musste, dann diesen. Ich kaufte ein Flugticket nach Istanbul und beschloss, wie ein moderner Marco Polo mit Brüdern des Mevlevi-Ordens zu tanzen, durch das Pamirgebirge zu galoppieren, fließend Kokborok sprechen zu lernen und mit dem Dalai Lama Tee zu trinken. Was man eben auf Reisen so machte.

Und plötzlich saß ich jammernd auf der Couch in Cansus Wohnzimmer. Das war also der Anfang meines großartigen, mitreißenden Lebens.

Zwei Monate vor meinem geplanten Aufbruch verbrachte Sem einen Monat in Kuba, und ihre plötzliche Abwesenheit entfachte in mir eine überwältigende Sehnsucht. Zwei Wochen lang hörte ich nichts von ihr, dann kam eine Nachricht: »Ich liege auf dem Deck eines Segelboots und schaue in die Sterne, und gerade musste ich ganz plötzlich an dich denken.« Mit einem Kloß im Hals starrte ich auf mein Handy.

Als Sem nach einem Monat und einer gefühlten Ewigkeit zurückkam, hatte sie lange über sich selbst nachdenken können und über ihre Beziehung, ihr Leben und was sie damit um Himmels willen anfangen sollte. Wir verabredeten uns in einer Kneipe, wo sie mir mitteilte, dass es zwischen uns vorbei war. Sie konnte das ihrem Freund wirklich nicht weiter antun. Sie liebte ihn zu sehr. Ich würde ja sowieso auf Reisen gehen, deswegen hätte sie gar nichts von mir und ich auch nichts von ihr. Ich fand das schade, respektierte ihre Entscheidung jedoch. Zum zehnten Mal in diesem Jahr.

Drei Biere später rissen wir uns an der Zuiderkerk gegenseitig die Kleider vom Leib. Intention sehr gut, Umsetzung ungenügend. Ich nahm es Sem nicht übel und verliebte mich nur umso heftiger in sie, als ich sah, wie der Kampf zwischen ihrem Gewissen und ihrer Begierde ihr Herz in ein Schlachtfeld verwandelte. Es machte sie so ehrlich. So menschlich. Und dann rannte sie wieder in ihrem Zimmer im Kreis herum, weil sie einfach nicht begriff, wie ich doch wieder in ihrem Bett hatte landen können. Das wollte sie so sehr, und gleichzeitig wollte sie es mit allen Mitteln verhindern.

»Das ist doch nicht weiter schlimm. In einem Monat bin ich sowieso weg, und damit löst sich das Problem von selbst«, tröstete ich sie. Oder manipulierte sie, wie sie das nannte. Dass sie dann keine Probleme mehr hätte, stellte sich nämlich als Lüge heraus. Sem hatte ein Problem mit ihrem Gewissen und ich eins mit der Sehnsucht.

Ich schaffte es einfach nicht, aus Istanbul abzureisen. Meine Gastgeberin Cansu war rundum fantastisch. Ich hatte sie über die Online-Reisecommunity Couchsurfing kennengelernt. Das Prinzip funktioniert folgendermaßen: Man stellt anderen Mitgliedern kostenlos einen Schlafplatz zur Verfügung und kann dann auch bei Leuten aus der Community schlafen. So erschafft man ein großes weltweites Netzwerk von Freunden. Natürlich braucht man nicht jedem x-Beliebigen einen Schlafplatz anzubieten, aber offensichtlich fand Cansu mein Profil interessant genug, um meine Bitte um einen Couchsurfing-Kontakt zu akzeptieren. Ich durfte drei Wochen lang ohne Bezahlung auf ihrem Sofa schlafen.

Das bedeutete aber nicht, dass ich keine Gegenleistung erbringen wollte. Um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, machte ich eine große Schüssel Teig, sodass wir für eine ganze Woche Pfannkuchen hatten. Das tat ich öfter, wenn Couchsurfer oder Freunde aus dem Ausland zu Besuch kamen.

Zum ersten Mal backte ich in Washington Pfannkuchen für einen Couchsurfing-Gastgeber. Ich war sogar vorbereitet gewesen und hatte extra Sirup aus den Niederlanden mitgebracht. In seiner Bewertung schrieb er hinterher:

Willem war ein toller Gast und total unkompliziert. Er hat sich sogar für unsere Mottoparty verkleidet und Pfannkuchen mit echtem Stroop-Sirup gemacht (richtig »geiles Zeug«, meinte ein Freund).

Mit dieser Bewertung war eine Tradition geboren: Für meine Gäste und Gastgeber aus dem Ausland backte ich Käsepfannkuchen mit Sirup. Dass das Pfannkuchenbacken zum roten Faden meiner Reise werden sollte, ahnte ich in diesem Augenblick noch nicht.

Cansu nahm mich mit in die hippen Stadtviertel und erzählte voller Leidenschaft von dem Protest auf dem Taksim-Platz. Oft trieb ich mich auch allein in der Stadt herum, vorbei an den Teehäusern, vor denen alte Männer auf Holzhockern Backgammon spielten und dazu Tee tranken. Vorbei an den unzähligen Straßenkatzen, die von den Einwohnern der Stadt gut versorgt wurden. An den Fischern an der Galatabrücke. An den spielenden Kindern in den ärmlichen Straßen von Beyoğlu. An den Märkten entlang des Flusses, wo zehn kleine Geschäfte nebeneinander Isoliermaterial verkauften. Am Geschrei der Marktleute, das von Gebetsgesängen aus den Minaretten überstimmt wurde. Nach drei Wochen fühlte ich mich in der Stadt schon sehr daheim.

Ich suchte nach gemütlichen Cafés, wo ich hartnäckig mein gebrochenes Türkisch ausprobierte: »Bir çay lütfen und das WLAN-Passwort bitte.« Von dort aus schickte ich dramatische Nachrichten an Sem. Außerdem versuchte ich, ein neues Ziel zu finden und so von meinem alten Leben loszukommen. Ein Ziel, mit dem ich meinen Freunden zeigen konnte, dass mein Leben eine gute Wendung genommen hatte. Ich produzierte Vlogs, die nie mein Handy verließen, und schrieb Textentwürfe, die nie zu Geschichten wurden.

Was taten die Menschen eigentlich, wenn sie auf Reisen gingen? Wie funktionierte das? War es ein Wettbewerb nach dem Motto »Wer als Erstes auf der anderen Seite der Welt ist, hat gewonnen«? Ich hatte keinen blassen Schimmer und irrte einfach weiter durch Istanbul.

Während dieser drei Wochen gab es ein paar missglückte romantische Nächte mit Cansu. Vielleicht steckte hinter diesem ganzen Couchsurfing doch mehr. Man brauchte in jener Zeit eine Menge Fantasie, um aus ihr oder anderen Frauen etwas zu machen, das Sem ähnelte. Doch es half nichts: Stocksteif lag ich neben Cansu, nur mit meinem Schwanz war nichts zu wollen.

Das brachte mir eine Erkenntnis: Ich musste meinen Trekkingrucksack packen und statt des Möchtegern-Don-Juan meinen inneren Marco Polo aktivieren.

Planänderung

Von dem Bus, in dem sich mein Rucksack, mein Pass und meine Kamera befanden, waren nur noch die roten Rücklichter zu sehen. Ich rannte, als wären mir wilde Hunde auf den Fersen. Dann winkte ich. Es schien mir unmöglich, einen Bus einzuholen, aber ich wusste natürlich auch nicht, ob mich jemand im Dunkeln winken sehen würde. Drei Wochen hatte ich gebraucht, um meinen ganzen Mut zusammenzunehmen und Istanbul zu verlassen, und sofort wurde mein Aufbruch mit einem Unglück belohnt. Nach einem kurzen Halt an einem Zollhäuschen fuhr der Bus wieder an. Mit meiner letzten Energie sprintete ich weiter. Mein Mund schmeckte nach Blut. Ich hatte es fast geschafft. Der Bus beschleunigte wieder. Ich stieß einen unartikulierten Schrei aus. Inzwischen rannte ich neben dem Bus her und schlug mit den Händen auf die Seitenfenster. Als die Türen sich endlich mit einem Seufzen öffneten, erschien mir das wie lieblicher Engelsgesang. Der Busfahrer warf mir einen kurzen, leeren Blick zu und schloss die Tür hinter mir.

»Seit letztem Jahr herrscht im Bus Rauchverbot, deshalb halten die Fahrer alle Viertelstunde für eine Zigarettenlänge oder zwei an, gerade kurz genug, damit die Passagiere nicht zur Toilette gehen können.« Der Mann auf der anderen Seite des Ganges lachte. Er hatte zwei Kinder bei sich. Sein Englisch war gut. Ausgezeichnet sogar, verglichen mit dem der restlichen Passagiere.

»Husseyin«, stellte er sich vor und überreichte mir eine weiße Visitenkarte mit seinem Namen darauf. Ich drehte sie um: Geschäftsführer White Beach, Luxusjachten, Helikopterflüge, Makler, Hauswart.

Husseyin erzählte, dass er gerade seine Kinder von ihrer Mutter aus Istanbul abgeholt hatte und sie nach Göcek mitnahm, wo er mit seinem Vater wohnte. Kinder fand er einfach nur nervig. Aber vor allem fand er seine Ex-Frau kompliziert. Nach der gescheiterten Ehe hatte sie bei Allah Liebe gesucht, der verstand sie zumindest.

Husseyin hatte Allah bei seiner Frau auf dem Sofa zurückgelassen und sich zur seelischen Regeneration dem Alkohol ergeben. In seinem Dorf wartete eine nette Geliebte auf ihn, »der das Vögeln Spaß machte«. In mir schien er endlich jemanden gefunden zu haben, mit dem er sich ungeniert über Sex unterhalten konnte. Weil niemand sonst im Bus Englisch sprach, brauchte er nicht diskret zu sein.

Bei einem von Neonröhren beleuchteten Restaurant, in dem einem Männer mit Schnurrbärten und fleckigen Schürzen das Essen auf den Teller klatschten, tranken wir starken Tee aus dem typisch türkischen Glas in Korsettform. Das ist der Espresso unter den Teesorten.

Wir unterhielten uns über den Islam, von dem Husseyin sich immer weiter entfernte, über Europa und über meine Reise, die gerade erst begonnen hatte. Dann sprachen wir doch wieder über Sex. »Das ist der Grund dafür, dass ich so gut Englisch spreche«, erklärte er stolz. »Meine Englischlehrerin. Ich war fünfzehn und sie dreiundzwanzig. Die Affäre dauerte etwa drei Jahre.«

Ich musste an meine eigene Liebe denken. Ich wusste nie, als was ich sie bezeichnen sollte: als Bettgeschichte, Geliebte, Affäre, Gelegenheitskontakt, Fast-Beziehung oder »Booty Call«. Sem gehörte zu den Menschen, die es nicht mochten, wenn man sie in Kategorien steckte. Ich teilte diese Auffassung. Liebe … Das sagte schon alles.

Je weiter ich von ihr wegfuhr, desto mehr fühlte es sich an, als ob ich in einer alten Dampflokomotive aus dem Fenster hing und sie dem Zug hinterherrannte. Sie konnte ihn nicht einholen. Ich würde immer weiter am Horizont verschwinden. Danach konnte sie ihr eigenes Leben wieder aufnehmen.

»Ich habe zu Hause eine Geliebte«, sagte ich zu Husseyin.

»Was tust du dann hier?«

»Sie hat einen Freund.«

Husseyin schaute ablehnend und erschrocken drein. »Bei untreuen Frauen musst du aufpassen. Die machen einem das Leben total kaputt. Das darfst du mir ruhig glauben.« Er schien in Erwägung zu ziehen, eine neue Geschichte aus seinem Leben zu erzählen, seufzte jedoch stattdessen laut. »Schlag dir die Frau so schnell wie möglich aus dem Kopf. Wir finden schon eine nette Türkin für dich.«

Husseyins Kinder forderten seine Aufmerksamkeit. Ich lehnte mich zurück und konnte nur noch an Sem denken. Selbst wenn sie mit ihrem Freund Schluss machen und sich für mich entscheiden würde, wie sollte ich ihr dann vertrauen können? Das Einzige, worauf ich vertrauen konnte, war, dass sie fremdging. Ein seltsames Gefühl der Sicherheit. Von mir aus durfte sie machen, was und mit wem sie es wollte. Ich hatte beschlossen, dass Lieben nicht dem Besitzen gleichkam. Aber ich war es leid, ihr größtes Geheimnis zu sein. Sie würde ihren Freund nie verlassen, und mich wollte sie nur für Sex.

Ich hatte mich losgemacht. Der Liebeskummer würde vergehen, das wusste ich aus Erfahrung, aber es war schwer zu sagen, wann das passieren würde.

»Musst du wirklich noch heute ins Kabaktal?«, fragte mich Husseyin leise. Seine Kinder waren eingeschlafen. Seine Tochter lag auf seinem Schoß, und sein Sohn hatte sich an mich geschmiegt.

»Das ist zumindest der Plan«, antwortete ich. »Wieso?«

»Was willst du da eigentlich?«

»Was ich da will? Ich will einfach hin. So sieht mein Plan aus. Ich habe gehört, da soll es schön sein, und …«

»Warum fährst du nicht mit nach Göcek? Da ist es viel schöner, und du kannst meinen Vater kennenlernen. Kabak ist doch für Hippies.« Husseyin musste es wissen, ihm gehörte schließlich ein Helikopterbetrieb.

Mein eigenes Abenteuer hatte gerade erst begonnen, und schon wurde mein ganzer Plan umgeworfen, weil irgendein x-beliebiger Mann bei mir in einem Nachtbus saß. Alle Menschen, die einem auf Reisen begegnen, sind Vorüberziehende. Die Gespräche scheinen oft unbedeutend, aber rückblickend betrachtet kann ihnen eine bedeutsame Rolle zukommen. Ich saß immer noch in meinem Schutzraum. Wenn mir ein wildfremder Mann vorschlug, mit zu ihm nach Hause zu fahren und dort das Wochenende mit ihm zu verbringen, schrillten bei mir alle möglichen Alarmglocken. Warum war er darauf aus, dass ich mit zu ihm nach Hause kam? Wollte er mir einen Flug im Helikopter andrehen? Würde er mich überfallen? Oder noch schlimmer, wollte er mich als Babysitter einsetzen, während er mit seiner Geliebten auf Reisen ging? Es musste mehr dahinterstecken. Während meines BWL-Studiums hatte ich irgendwann mal gelernt, dass Manager und Investoren immer denken: »Nette Idee, aber was bringt mir das?« Wo war hier der Haken? Was hatte Husseyin davon, wenn er sich um einen zerrauften Backpacker kümmerte?

Dann sagte ich höflich und verunsichert, ich würde doch lieber nach Kabak fahren.

»Bist du jetzt ein Reisender oder nicht?!«, gab Husseyin spöttisch zurück. Seine Tochter wachte auf.

War ich jetzt ein Reisender oder nicht? Ich wusste es nicht. Ich hatte mich doch gerade erst auf den Weg gemacht. Ich wusste nicht einmal, wonach ich suchte und was ich erreichen wollte, außer, dass ich ein Ziel finden musste, mit dem ich meinem armseligen Leben ein wenig Bedeutung verleihen konnte. Später würde ich sagen, der größte Unterschied zwischen einem Reisenden und einem Backpacker bestehe darin, dass ein Backpacker sagt, er wäre kein Tourist, und ein Reisender, er wäre kein Backpacker. Aber was ich genau war? In diesem Augenblick war ich einfach nur unterwegs.

Der Bus kroch weiter vorwärts, jede Viertelstunde gab es eine Raucherpause.

»Du bist ein freier Mensch«, fuhr Husseyin fort, »gleich zeige ich dir die Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind. Dein Leben wird nicht von Kindern, einer Hypothek oder einem Chef bestimmt. Bald bist du tot, und dann?«

Wenn ich das Glück haben sollte, in fünfzig Jahren auf dem Sterbebett zu liegen und mir die Zeit nehmen zu können, über die vergangenen achtzig Jahre nachzudenken, würde ich nur Reue darüber empfinden wollen, dass ich auf dem Sterbebett lag und nicht bei irgendeiner Aktivität zu Tode gekommen war.

Und sollte ich doch das Pech haben, in einem Pflegeheim zu enden, so hoffte ich, ich könnte, während mir die Schwestern die Hose zuknöpften, ständig von den Ländern erzählen, die ich besucht hatte, wo die Frauen am schönsten waren, und wie sich die Gipfel des Himalaja grellorange färbten, wenn die Sonne unterging. Tagein, tagaus. Bis die Schwestern so frustriert waren, dass sie ihre Jobs aufgaben und sich statt eines neuen Sofas einen Trekkingrucksack kauften. So sah mein Ideal eines großartigen, mitreißenden Lebens aus.

Dr. Safety und Mr. Adventure diskutierten heftig miteinander. Wollte ich das Abenteuer? Ja, ich wollte das Abenteuer. Aber was, wenn das hier eine Falle war? Dann würden wir das später schon regeln. Wenn man ein großartiges und mitreißendes Leben führen möchte, muss man sich auch mitreißen lassen, sonst kann man genauso gut bei Instagram Fotos von Palmenstränden mit Likes versehen. Mr. Adventure trug den Sieg davon.

Ein paar Stunden später stand ich auf Husseyins Veranda. Sein Vater begrüßte mich mit einer herzlichen Umarmung und einem Wangenkuss, so als wäre ich der heimgekehrte verlorene Sohn. Er bedeutete mir, ich solle mich setzen, und verzählte mir seine Lebensgeschichte. Er lachte breit, die Zähne hatte er sich aus dem Mund geraucht, oder man hatte sie ihm ausgeschlagen. Ich hörte zu und nickte höflich. Er schaute mich erwartungsvoll an. »Ich nix Türke«, erklärte ich mit den entsprechenden Gesten. Husseyins Vater erwiderte auf Türkisch, das sei ihm scheißegal. Wir mussten lachen. Husseyin war inzwischen mit den Grillsachen zurückgekommen und erklärte mir, sein Vater sei einmal der stärkste Mann der ganzen Provinz gewesen und habe mit einer Hand einen Lastwagen hochheben können. Kein Witz! Ich betrachtete fasziniert die zitternde Hand und lachte. Der Vater grinste noch einmal mit seinem zahnlosen Mund. Der stärkste Mann der ganzen Provinz.

Husseyin erzählte mir von seinem konservativen Heimatdorf. Sein Vater hatte ihm eine streng islamische Erziehung verpasst. Er war nach Istanbul geflüchtet, wo er seine Englischlehrerin und später seine Frau aufgetan hatte. Später, als seine Ehe scheiterte, war er fertig mit der großen Stadt. Man bot ihm in Göcek eine Stelle und ein Haus an, und er holte sofort seinen Vater zu sich, weg aus dem kleinen Dorf in den Hügeln. »Es ist nicht gut, wenn man schlechte Gefühle gegenüber seinen Eltern hegt. Im Prinzip wollen sie doch nur das Beste für einen. Das weiß ich auch erst, seit ich selbst Vater bin.«

Ich war inzwischen davon überzeugt, dass mir keine große Gefahr drohte. Einem Mann, der für seinen armen Vater und zwei Kinder sorgte, musste man doch wohl trauen können.

In den folgenden Tagen sorgte Husseyin dafür, dass ich keine einzige Lira ausgab. Er war mein Gastgeber, ich seine Geisel. Göcek war ein kleines Monaco: Viel zu tun gab es nicht, aber teure Jachten waren immer noch besser als haschende Hippies in Kabak, das sagte zumindest Husseyin. Wir gingen ins Café, wo uns seine Geliebte Kaffee servierte, schauten reichen Leuten beim Champagnertrinken zu, und gingen an einen Strand, den wir nicht betreten mochten, weil der Einritt unglaublich teuer war. Wir klapperten drei Supermärkte ab, um einen Föhn für eine Frau in einer der Villen zu finden, um die sich Husseyin kümmerte. Danach besuchten wir den Handyladen seines Bruders Mehmet, der mir halb auf Englisch und halb auf Türkisch erklärte, wie er sein Unternehmen aufgebaut hatte. Wir kauften Kleidungsstücke für Husseyins Kinder, gingen an einen Strand, den man gratis besuchen konnte, und grillten abends mit seinem Vater und seinem Bruder. Ein verlorenes Wochenende war das auf keinen Fall.

Es war gut, dass ich mitgefahren war. Nicht, weil ich gerade die spannendsten paar Tage meines Lebens verbrachte, sondern weil ich einen Einblick in das alltägliche Leben eines ortsansässigen Menschen bekam. Außerdem hatte ich mich bisher noch nie so weit aus meiner Komfortzone entfernt. Wann unterhielt man sich zu Hause schon wirklich einmal mit jemandem, einfach um sich besser kennenzulernen? Ja, in einer Kneipe kam das schon mal vor, bei Mädchen, die man auf oberflächliche Weise interessant fand. Mit ein bisschen Glück lernte man sich in derselben Nacht dann noch besser kennen. Aber auf freundschaftlicher Ebene passierte so etwas selten. Eine authentische Erfahrung wie diese werde ich so schnell nicht wieder machen, dachte ich mir.

Am dritten Tag beschlich mich das Gefühl, dass ich Husseyins Gastfreundschaft ausnutzte. Es wurde Zeit, meinem ursprünglichen Plan zu folgen und ins Kabaktal zu fahren. Husseyin war einverstanden und betonte, wie froh er sei, dass er einem vorurteilslosen und aufgeschlossenen Reisenden von seinem Liebesleben hatte erzählen können. Vorurteilslos und aufgeschlossen – diesen Titel würde ich erst noch erwerben müssen, aber ich hatte das Gefühl, jetzt auf dem Weg zu sein, ein Reisender zu werden.

Auf dem Weg zum Bus schaute ich in Mehmets kleinem Geschäft vorbei, um mich für seine Gastfreundschaft zu bedanken. Er blickte mich verwirrt an.

»Wo willst du denn hin?«, fragte er skeptisch.

»Nach Kabak.«

»Wieso das denn? Haben wir uns nicht gut um dich gekümmert? Haben wir vielleicht irgendetwas verkehrt gemacht?«

Ich lachte, aber dann sah ich, dass er Tränen in den Augen hatte. Völlig verwirrt bestieg ich den Bus nach Fethiye.

Himmel oder Kürbis

In Fethiye wartete ich auf einen Dolmus, der aber nicht kam. Die Bushaltestelle bot keinen Schutz vor der brennenden Sonne. In meinem einfachsten Englisch hatte ich fünf Leute gefragt, wo der Bus ins Kabaktal abfuhr, und alle fünf hatten mich mit eindeutigen Gesten zu dieser sonnenüberfluteten Stelle geschickt. »Sonnenüberflutet«, so wurde dieses Gebiet in sämtlichen All-Inclusive-Broschüren genannt. Wenn man durch den Regen zur Arbeit radelt, sehnt man sich danach, aber wenn man auf einen Bus wartet, der nicht kommt, wünscht man sich nichts mehr als eine kalte Dusche.

Keiner von den vorbeikommenden Bussen fuhr nach Kabak, und immer wieder schloss sich die Tür, ohne dass mir jemand weiterhelfen wollte.

Um keinen Sonnenstich zu bekommen, ging ich zu einem kleinen Restaurant und nahm eine Packung Ayran aus dem Kühlregal. Davon hatte ich noch nie gehört, aber als ich das Zeug probierte, war ich ziemlich begeistert von dem süßen Joghurtdrink. Sofort kaufte ich noch einen. Und dann gönnte ich mir einen weiteren Liter und kippte ihn direkt in mich rein. Damit hatte ich meinen Bedarf erst mal für ein paar Jahre gedeckt. Das war auch völlig okay. Darüber hatte ich allerdings womöglich den einzigen Bus nach Kabak verpasst.

Ein blaues Familienauto hielt an. Die Scheibe wurde heruntergekurbelt, und ich bückte mich, um auf Augenhöhe mit dem Fahrer zu sein. »Kabak?«, fragte eine Frau freundlich. Ich nickte. »Komm!«, sagte sie und öffnete die Wagentür für mich.

Fatma begrüßte mich mit einem breiten Lächeln. Sie war eine hübsche Frau irgendwo in den Vierzigern. Ich dankte ihr. Sie kicherte verlegen und sagte: »No good English.«

Schweigend fuhren wir über sich windende Straßen an den Kliffs entlang, links von uns breitete sich das Mittelmeer aus. Plötzlich fiel mir etwas ein. Ich nahm mein Handy und öffnete Google Translate. Ich sagte: »Vielleicht können wir uns ja so unterhalten?« Die weibliche Stimme übersetzte: »Belki böyle konuşabiliriz?«

Sie lachte. Jetzt probierte sie es: »Fantastisch! Wie geht es dir?«

Abwechselnd sprachen wir in mein Handy. Das ging nicht ganz reibungslos, aber wir erfuhren doch ziemlich viel voneinander. Fatma hatte einen Sohn, war geschieden, arbeitete bei einer Bank und fuhr jedes Jahr eine Woche hierher in den Urlaub. Sie hatte lange in Istanbul gewohnt, sich aber jetzt in Fethiye niedergelassen.

Das Handy übersetzte: »Arbeitest du an einer Datenbank mit, weil du dumm bist?«

Ich schaute sie fragend an. Und sie schaute fragend zurück, als meinte sie: »Habe ich was Falsches gesagt?« Ich übersetze den Satz wieder zurück, und jetzt erschrak sie. »No, no, no!« Sie versuchte es wieder, und da sagte die Computerstimme, dass man ein schlauer Mann war, wenn man an einer Datenbank arbeitete. Ich lächelte.

»Musst du wirklich nach Kabak?«, übersetzte mein Telefon Fatmas Frage.

»So lautet zumindest der Plan.«

»Ich nehme dich mit ins Cennet-Tal, da ist es viel schöner. Außer natürlich, du willst zwischen den haschrauchenden Touristen rumsitzen.«

Ich grinste. Wieder wurde ich von der türkischen Gastfreundschaft überwältigt. »Cennet bedeutet Himmel. Das Tal heißt so, weil es dort himmlisch schön ist«, erklärte Fatma.

Bevor es so weit war, hielt sie am Straßenrand an. »Das Kelebek-Tal«, sagte sie, »das Schmetterlingstal. Es heißt so, weil es ein Nistplatz für Schmetterlinge ist.«

Davon musste ich Fotos machen. Das Tal war eine kleine tiefe Bucht im Kliff. Zwischen den spitzen Felsen lag eine Grünfläche mit einem Campingplatz. Man konnte nur mit dem Boot dorthin kommen. Außer Fotos vom Schmetterlingstal machten wir ein Selfie, auf dem weder Schmetterlinge noch das Tal zu sehen waren.

Bevor wir weiterfuhren, erklärte mir Fatma, dass wir von Kabak mit dem Boot nach Cennet mussten. Wenn ich noch mitwollte, natürlich. Aber sie war so fest entschlossen, dass ich gar nicht anders konnte. »Kabak bedeutet Kürbis«, erklärte Fatima. »Das Tal heißt so, weil … Na ja, das wirst du gleich sehen.«

Über eine steile Straße liefen wir an noch nicht fertig gebauten Bungalows entlang. »Kabak ist ein Naturschutzgebiet, und trotzdem haben die Projektentwickler mit dem Bau von Ferienresorts begonnen. Weiterbauen dürfen sie nicht. Jetzt warten sie, bis eine neue Regierung kommt, die es trotzdem erlaubt, und dann wird dieses ganze Tal mit Bungalows vollgebaut und von russischen Terroristen überflutet, genauso wie in Alanya und in Ölüdeniz«, sagte das Handy monoton. Fatma ergänzte das mit einem betrübten Blick.

Als wir uns dem Tal näherten, kamen wir an traditionellen Wohnwagen und Bungalows mit Hängematten davor vorbei. Die Berge, die das Tal umgaben, bildeten eine große grüne Wand, die einen dazu ermutigte, das dunkelblaue Meer und den hellblauen Himmel anzuschauen.

Fatma und Husseyin hatten nicht übertrieben: Überall auf den Feldern und auf den Dächern der Gästehäuser sah ich Horden von jungen Leuten, und der Geruch nach Hasch war allgegenwärtig. Näher am Strand gab es ein Schwimmbad, in dem rosa- und orangefarbene Körper zwischen Efes-Bierflaschen herumdümpelten. »Siehst du, das ist Kabak!« Fatma deutete auf die Körper und lachte. »Also, wie lautet deine Entscheidung: Cennet oder Kabak?«, wollte sie wissen. Himmel oder Kürbis?

Dass das eine rhetorische Frage war, begriff ich auch. Das Boot wartete schon auf uns.

Wieder war ich froh darüber, von meinem ursprünglichen Plan abgewichen zu sein. Hinter einem hohen Felsen erstreckte sich das dunkelblaue Meer, das sich langsam in helles Azurblau verwandelte und dann in einen schmalen weißen Sandstrand überging. Der Strand wurde von einer dichten Bewaldung begrenzt, die an einer Bergwand etwa hundert Meter weiter oben ausdünnte, bis auch die stärksten Bäume keinen Halt mehr an den steilen Felsen finden konnten.

Der Strand war leer. Keine Ressorts, kein Haschgeruch und keine Menschenseele zu sehen. Mit dem Rucksack auf dem Kopf sprang ich vom Boot. Nach dem Strand mussten wir über einen schmalen Pfad nach oben. Die Bäume bildeten einen Tunnel, der so niedrig war, dass man nicht aufrecht darin gehen konnte. Nach einer Viertelstunde kamen wir auf eine Lichtung mit einer Holzhütte, drei Kuppelzelten und den Resten einer Psytrans-Party. Es gab zwei Grotten mit schwarzlichtaktiven Malereien und mit Traumfängern, die man nicht mehr verwendete.

Der Campingplatzaufseher begrüßte Fatma, wie gute Freunde das tun, oder alte Geliebte: Er strahlte. Fatma zeigte auf mich und sagte etwas, das ich nicht verstand. Lachend gab mir der Mann die Hand. Ich konnte mir ohne Weiteres vorstellen, dass er ein Jahr lang übers Meer geblickt und auf die Rückkehr seiner Geliebten gewartet hatte.

Nachdem ich mein Gepäck in eines der Kuppelzelte gelegt hatte, erkundete ich das Tal. Ich stieg auf einen Felsen, von dem aus ich Aussicht über mein vorübergehendes Königreich hatte: mein Schloss mit zwei Stangen und einem Leintuch, verborgen unter den Baumwipfeln. Auf dem Berggipfel lag ein Felsbrocken mit einem Nadelbaum daneben, der einen Schatten über den Stein warf. Der Fels schien zum Sitzen wie geschaffen. Ich bewunderte mein ganz persönliches Reiseprospektfoto. Dort saß ich und schaute es mir an. Keine Ahnung, wie lange.

Ein überwältigendes Glücksgefühl ergriff mich. Hier saß ich allein auf dem Berggipfel. »Schau doch!«, sagte ich ab und zu laut zu niemandem im Besonderen.

Wieder wurde ich mit einem dieser unglaublichen Klischees konfrontiert: allein, aber nicht einsam. Hier war ich nun, und es stimmte zu hundert Prozent. Ich fühlte mich nicht einmal übertrieben sentimental. Es gab keine zynische Stimme in mir, die mich dazu aufforderte, mich wieder einzukriegen. Niemanden, der mich darauf hinwies, dass ich schon viermal gesagt hatte, wie schön es hier war. Es fühlte sich an, als würde ich mir zum ersten Mal wirklich die Zeit nehmen, glücklich zu sein. »Das Glück ist nur echt, wenn man es teilt … Was für ein Schwachsinn!«, verkündete ich mit einem breiten Grinsen.

Lachend fuhr ich mir mit den Händen durchs Haar.

War das hier also das vollkommene Glück, von dem so oft die Rede war?

Mein guter Freund Jochem hatte mich etwa ein Jahr zuvor gefragt: »Wann warst du am glücklichsten?«

Wir saßen am Kloveniersburgwal und tranken Kaffee aus Pappbechern. Die Füße ließen wir über die Kaimauer baumeln, die Frühlingssonne schien, und die Mädchen hatten ihre weiten Pullover gegen kurze Röcke eingetauscht.

»Das kann ich dir nicht sagen«, gab ich zurück. »Aber was wäre mit genau diesem Moment?« Jochem fand das eine schöne Idee. Er war stolz darauf, Teil des Augenblicks auszumachen.

Weil ich mich so bewusst darauf konzentriert habe, kann ich mir diese Erinnerung immer noch ohne Probleme ins Gedächtnis rufen. Es war ein stilles Glücksgefühl, von weniger starker Intensität als das Glück, das ich jetzt erlebte. Auf meinem Felsen war mir fast danach, mich aus Angst, nie wieder so viel zu empfinden, von der Klippe zu stürzen.

Manche meiner Freunde oder Mädchen in Kneipen, die mich ungefragt zum Objekt einer psychoanalytischen Untersuchung machten, hatten mir gesagt, dass ich meine Emotionen zu stark unter Kontrolle hielt. Seit ich vierzehn war, hatte ich nicht mehr geweint. Als Kind hatte ich mich immer ohne Zurückhaltung gehen lassen, aber auf der Sekundarschule fand ich mich dafür zu erwachsen. Man spielte mit Freunden, man hing herum oder chillte. Und man weinte nicht, sondern warf einfach ein Fahrrad ins Wasser, wenn man sich abreagieren musste.

Lange war ich anders. Ich weinte, als ich für eine schriftliche Prüfung, auf die ich mich gut vorbereitet hatte, eine Fünf bekam. Ich versuchte mich zusammenzureißen, konnte aber nicht aufhören. Ich rannte aus der Klasse und brach in Tränen aus. Zu meiner Schande wurde ich von Mädchen getröstet, die das Ganze niedlich fanden. Und es wurde auch noch im Klassenfoto kurz danach verewigt. Als ich den Umschlag mit Gruppenbild und Porträtfotos öffnete, sah ich, wie ich mit leeren, rot geränderten Augen in die Linse starrte. Das war nicht ich. Ich durfte mich von negativen Ereignissen nicht mehr so stark berühren lassen. Ich musste mich davon fernhalten oder sie irgendwie einordnen, indem ich in einen Dialog mit mir selbst trat. Jedes negative Erlebnis wurde evaluiert. Oft war es nicht der Mühe wert, mir davon den Tag verderben zu lassen. In der Küchenpsychologie nennt man das »das Unterdrücken der Emotion«, in der Achtsamkeit »das Erkennen und Angehen negativer Erfahrungen«. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte oder genau daneben.

Bis ich achtzehn wurde, war das Verbergen von Schwäche noch etwas, auf das man stolz sein konnte. Später merkte ich, dass es stark und attraktiv wirkte, da hatte ich die entsprechenden Emotionen schon meisterlich unterdrückt. Als meine Oma starb, bat mich mein Bruder, sein Gedicht für das Begräbnis Korrektur zu lesen. Nach der ersten Strophe überkam mich ein irrsinniger Brechreiz. Ich rannte in mein Zimmer und warf mich aufs Bett, drückte das Gesicht ins Kissen und würgte, mit ruckartigen Bewegungen und mit Tränen in den Augen. Das Ganze dauerte zehn Sekunden, dann musste ich plötzlich laut lachen. Was für ein seltsames Gefühl, dachte ich, aber eigentlich ganz angenehm. Sollte ich öfter mal machen. Danach ist es aber nie wieder passiert.

»Das kommt daher«, sagten die Mädchen oder Freunde dann, »weil du deine Gefühle so tief in dir versteckt hast, dass du sie nicht mehr abrufen kannst.« Sie argumentierten, man könne keine guten Emotionen mehr empfinden, wenn man die schlechten unterdrücke. Denn zu wahrem Glück gehört auch Schmerz. Sie empfahlen mir, eine Therapie zu machen und dort mal ordentlich zu weinen. Aber das Ergebnis war nie mehr als eine einzige armselige Träne. Selbst in der bewussten Nacht auf dem Sofa in Istanbul sehnte ich mich nach nichts anderem als nach Sems Wärme. Es brachte mir feuchte Augen und einen traurigen Zug um den Mund ein. Darüber war ich so froh und stolz, dass ich sofort ein Foto davon machte und ihr schickte. »Siehst du: Liebeskummer!«

Die Diagnose stand fest: Ich war zu oberflächlichen Emotionen verdammt.

Jetzt stand ich da und wusste vor Glück nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ob die Mädchen mit ihren gut gemeinten Ratschlägen sich schon so fühlten, wenn sie im Supermarktregal eine reife Avocado entdeckten? Was für ein herrliches Leben das sein musste.

So saß ich eine Zeit lang da und überblickte mein Königreich, high vor lauter Positivität. Es begann mit dem Gedanken: Das hier muss ich mit jemandem teilen. Also doch. Ich nahm mein Handy. Hier hatte ich keinen Empfang, und Fatma lag bestimmt mit dem Campingplatzaufseher auf dem Küchenflur und spielte eine Runde »Backgammon«.

Die Einzige, mit der ich das hier wirklich teilen wollte, war Sem. Ich wollte, dass sie auf diesen Felsen kletterte, und dann auf mich, die Beine links und rechts von mir, und sie sollte mich in die Zange nehmen. Ich wollte mit der Wange an ihren Hals gepresst durch ihr wehendes Haar durch auf die ruhige See starren. Einen Monat war ich jetzt weg, und ich vermisste sie jeden Tag, aber sogar dieser Gedanke wurde durch meinen brennenden Kopf in Sehnsucht statt in Wehmut verwandelt. Ich schickte ihr eine E-Mail, in der nichts offenblieb: »Ich will dich. Jetzt! JETZT! Komm her, jetzt, und wenn es nur ganz kurz ist.« Diese Behauptung passte immer, deswegen würde ich sie verschicken, sobald ich wieder Empfang hatte.

Ich brauchte Abkühlung. Weil ich dort allein war und weil das Königreich sowieso mir gehörte, sparte ich mir die Umstände, die Badehose aus dem Rucksack zu holen. Ich ließ die Wellen gemütlich meine Hoden kitzeln. Sogar etwas Neues probierte ich aus, allerdings eher aus Notwendigkeit als aus Neugierde. Ich musste scheißen und hatte keine Lust, zum Campingplatz hochzuklettern, um dort in einem ekligen Holzverschlag über einem Loch im Boden zu hängen. Ich schwamm zu einer Felsgruppe, die aus dem Wasser ragte. Während ich mich an spitzen Steinen festhielt, um nicht von den Wellen weggezogen zu werden, probierte ich verschiedene Stellungen aus. Als ich gerade die perfekte Position gefunden hatte, sah ich, wie hinter dem Kliff ein kleines Boot erschien. Eindringlinge! In meinem Königreich. Ich bin nackt und scheiße gerade in die See. Haut ab! Sucht euch euer eigenes unbewohntes Tal, dachte ich, während ich mich ungeschickt aus meiner unvorteilhaften Position zu manövrieren versuchte.

Ich versteckte mich hinter einem der Felsen und beobachtete die Neuankömmlinge wie ein echter Inselbewohner, der voller Misstrauen zuschaut, wie die ersten Weißen sein Paradies betreten. Zwei Jungen und ein Mädchen sprangen aus dem Boot. Meine Sachen lagen genau auf der Seite, wo die drei angelegt hatten. Großartig.

Nachdem sie eine Zeit lang in der Sonne gelegen hatten, rannten sie ins Wasser. Für mich war das das Zeichen, an Land zu schwimmen und so lässig wie möglich zu meinen Kleidern zu gehen. Der Strand war ungefähr vierzig Meter lang, also stand mir ein ordentlicher Walk of Shame bevor. Aber Scham bildet man sich nur ein, sagte ich zu mir selbst. Ich bin ein Reisender, der alle Hemmungen hinter sich gelassen hat. Ich bin aus dem System ausgebrochen. Dann machte ich mir allerdings Sorgen, weil die drei zu den Felsen schwammen, wo meine Kackwürste im Wasser herumtrieben.

Die Eindringlinge waren Türken und Anfang zwanzig. Das einzige Mädchen der Gruppe hieß Noella, und nur sie sprach Englisch. Sie rauchte Hasch und war ziemlich aufgeschlossen. Es war eine wertvolle Reiseerfahrung. Fehlte nur noch jemand, der auf der Gitarre Wonderwall dazu spielte.

Als Noella aufstand, weil sie sich strecken wollte, entdeckte sie den Abdruck, den ihr Hintern im Sand zurückgelassen hatte. Gedankenlos sagte sie zu mir: »Ach, guck mal, was für ein …« Aber sie beendete den Satz nicht und schaute sich beschämt um. Wir Männer starrten alle drei ins Feuer, als würden wir gar nichts davon mitbekommen. Noella hatte keinen ungewöhnlich großen Hintern. Ich war zu stoned, um zu wissen, ob ich das nicht vielleicht laut gesagt hatte, aber ich tröstete sie mit der Erklärung, das käme daher, dass sie sich zu viel bewegt hätte.

Noella stand immer noch da und schaute unglücklich auf den Abdruck im Sand herunter. Mit den Füßen wollte sie ihn kleiner machen. Wie bei einer Art analogem Photoshop. Wir sprachen inzwischen wieder darüber, wie sich die Wellen am Strand brachen, dass es so viele Sterne gab und ob noch jemand Hasch dabeihatte. Außer »Holland«, »DJ« und »Marihuana« verstand ich nichts von dem, was sie sagten. Aber die Dinge, die an einem Lagerfeuer besprochen werden, sind universell. Deswegen nickte ich immer wieder zustimmend, starrte aber vor allem in die tanzenden Flammen.

Nachtfalter flogen wie magisch angezogen in Richtung des Feuers, einer nach dem anderen. Die meisten zweifelten zu lange (das Ganze wurde ja doch ziemlich heiß) und versengten sich dadurch die Flügel. Dann versuchten sie im Sand Abkühlung zu finden. Obwohl die anderen sahen, wie bei ihren Artgenossen die Flügel wegbrannten, schienen auch sie es nicht erwarten zu können, in den Feuersee zu fliegen. Dieser Massenselbstmord musste doch einem höheren Ziel dienen? Vielleicht versuchten sie per natürlicher Selektion die Evolution zu einem feuerresistenten Supernachtfalter zu vollziehen.

Eigentlich gar nicht so viel anders als das menschliche Verhalten. Ich begriff nicht, wie das möglich war. Man arbeitet sich für eine bessere Zukunft tot. Das erschien mir wie ein Widerspruch. Dieselbe Unruhe gab es aber auch in mir: Immer war ich auf der Suche nach mir, nach Verbesserungen, nach etwas weiter Entferntem und nach etwas Stärkerem. Nie zufrieden damit, wo ich gerade war. Manche Leute begraben sich unter Bergen von Arbeit, andere flüchten, ständig auf der Jagd nach etwas Besserem. Selbst an diesem herrlichen Strand konnte ich mich der Ruhe nicht ganz und gar hingeben.

Noella und die beiden Jungen zogen am nächsten Tag weiter, und ich blieb allein in meinem Königreich zurück. Ich schwamm zwischen den beiden spitzen Felsen herum, die das Tal begrenzten, kletterte auf die Steine, wo sich meine Kackwürste inzwischen aufgelöst haben mussten, ging auf kleine Entdeckungstouren und las ein paar Seiten in einem Buch. Ich schaute vor mich hin und dachte an Sem. Das ekstatische Gefühl von gestern war der Wehmut gewichen.

Am Abend spielte ich mit dem Campingplatzaufseher und Fatma Backgammon. Weil wir keinen Empfang hatten und ich kein Wörterbuch heruntergeladen hatte, sagte ich nicht mehr als »Yes«, »Teşekk ürler« oder »Çok güzel«, also »Vielen Dank« und »Sehr schön«. Nach fünf verlorenen Partien merkte ich, dass es an der Zeit war, die beiden wieder ihr eigenes Spiel spielen zu lassen.

Das Geräusch des Waldes und des türkischen Liebesspiels hallte durch das Tal, während ich langsam einschlief. Allein, einsam und gelangweilt.