Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Slatkine Editions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

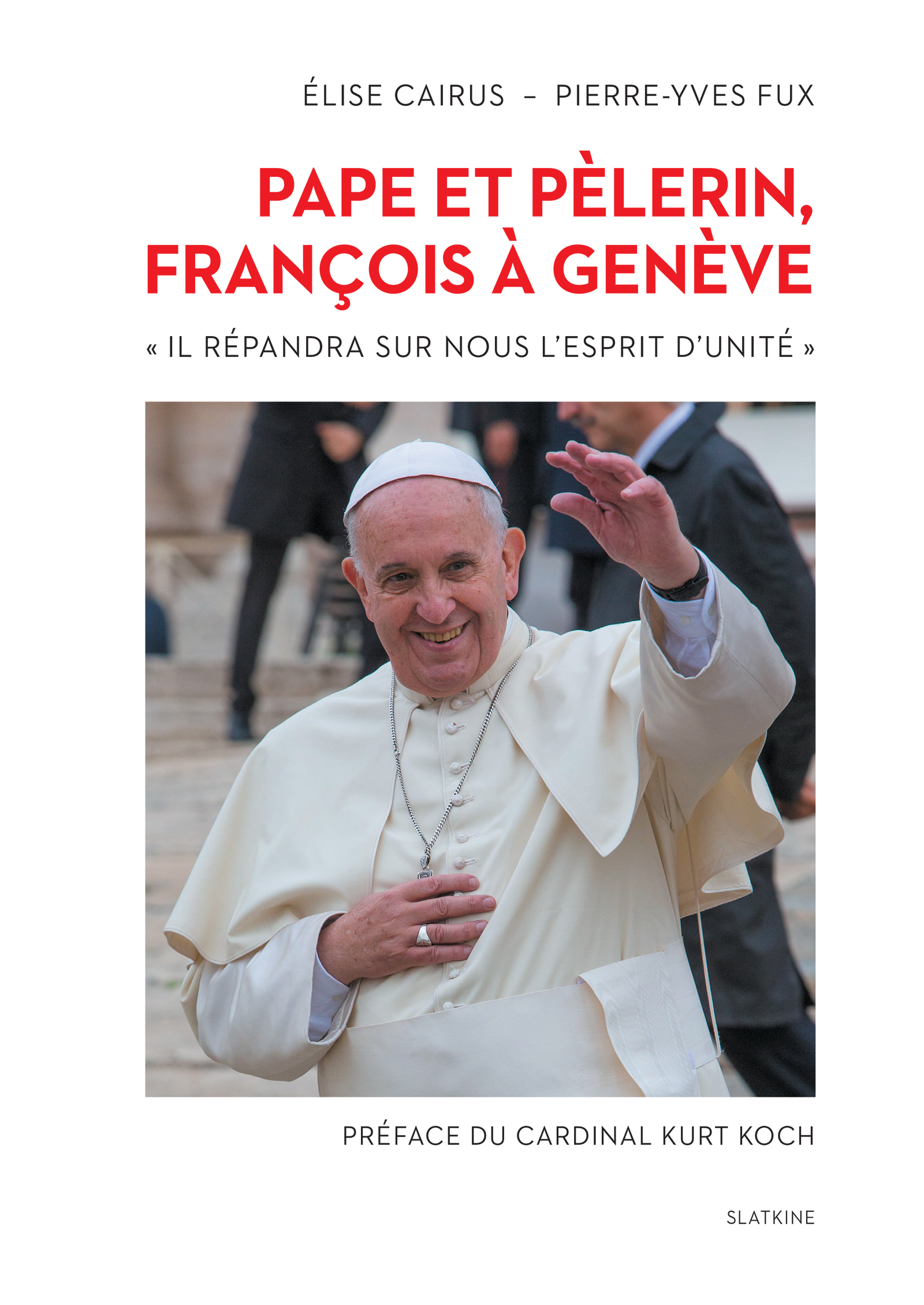

Voici le récit d'une visite papale à Genève, où le pape François a été accueilli par les chrétiens de la ville !

Pour encourager l’unité des chrétiens, le pape François a visité Genève le 21 juin 2018. Ce fut aussi l’occasion rare d’une grande messe papale en terre francophone, en plus d’entretiens avec les autorités d’une Suisse neutre engagée pour la paix. Des paroles fortes et de beaux gestes émaillent une « journée de rencontres », comme l’a qualifiée François. Heure par heure, avec des photographies inédites, le récit des préparatifs et le texte intégral des discours, on revit un événement que le Conseil oecuménique des Églises a qualifié d’« historique ». Aux portraits et anecdotes s’ajoute un double regard sur cet événement : celui du diplomate qui a oeuvré à sa préparation et celui d’une théologienne genevoise qui a intensément vécu cette journée. En cinquante ans, il y a eu quatre visites papales à Genève. Pourquoi ? Le livre et sa préface, écrite par le Cardinal Kurt Koch, tentent aussi de répondre à cette question.

Élise CAIRUS et Pierre-Yves FUX dévoilent les détails de cette journée historique.

EXTRAIT

Proclamée en public ou donnée à voix basse dans une conversation, telle ou telle parole continuera d’inspirer ceux qui l’ont entendue. François, lui aussi, soulignera la profondeur des propos échangés à Genève. De retour dans la Domus Sainte-Marthe, au Vatican, il dira son émerveillement devant la beauté du paysage traversé : à gauche, le lac et la silhouette du Mont-Blanc ; à droite, la ligne sombre et ondulée du Jura. Le ciel et les esprits étaient sereins. Ce fut une très belle journée. Quelques jours après ce 21 juin 2018, un magazine populaire italien titrera joliment : « Le voyage du Pape en Suisse pour fêter tous les chrétiens du monde », ajoutant, en grosse lettres cette légende à la photographie mise en couverture : « TRA LA FOLLA DI GINEVRA », « Au milieu de la foule de Genève ».

À PROPOS DES AUTEURS

Élise CAIRUS est une théologienne protestante genevoise. Dans une approche oecuménique à la fois spirituelle et pratique, elle est une observatrice attentive du pontificat de François. Docteur en théologie et titulaire d’une maîtrise en histoire, enseignante, elle a notamment écrit

L’humour des Évangiles (2016) et

L’accompagnement spirituel des naissances difficiles (2019).

Pierre-Yves FUX, ambassadeur de Suisse près le Saint-Siège entre 2014 et 2018, a oeuvré à la visite du pape François à Genève, notamment à son volet politique. Docteur en lettres, ancien membre de l’Institut suisse de Rome et diplômé des Archives secrètes vaticanes, il a aussi écrit

La main tendue.

Jean-Paul II en Terre sainte (2010), Paix et guerre chez saint Augustin (2011) et

Les Pas de saint Martin (2018).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Des mêmes auteurs

Élise Cairus

L’humour des Évangiles, Paris, Temps Présent, 2016L’accompagnement spirituel des naissances difficiles, Paris, Salvator, 2019

Pierre-Yves Fux

Les Portes Saintes, Genève, Ad Solem, 1999Paix et guerre selon saint Augustin, Paris, J.-P. Migne, 2010La main tendue. Jean-Paul II en Terre sainte, Paris, L’OEuvre, 2011Les Pas de saint Martin. Un chemin d’émerveillement et de partage, Tours, Saint-Léger, 2018

Le coauteur Pierre-Yves Fux se prononce ici en son propre nom. Concernant les opinions prononcées dans le présent texte, il s’agit uniquement de celles du point de vue de l’auteur, indépendantes de la position officielle de la Confédération suisse.

Préface

À l’occasion du 70e anniversaire de la fondation du Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam, le 23 août 1948, le pape François a accepté l’invitation du secrétaire général, le pasteur évangélique luthérien Olav Fykse Tveit, de visiter à Genève cette organisation fondamentale du mouvement œcuménique. Avec le voyage apostolique qu’il a accompli en Suisse le 21 juin 2018, dont l’objectif principal était la visite de cette importante institution œcuménique, le pape François entendait surtout faire passer un triple message.

Par ce geste, il a voulu avant tout manifester qu’il reconnaissait et appréciait l’incomparable contribution que le Conseil œcuménique des Églises a apportée au mouvement œcuménique moderne. Certes, celui-ci commença diverses années auparavant, mais rappeler ses débuts est important pour en comprendre aujourd’hui l’existence. Le mouvement œcuménique a mis en terre sa première racine en 1910, quand une conférence missionnaire mondiale a eu lieu à Édimbourg, en Écosse. Les participants à la conférence furent profondément choqués par le fait que les différentes Églises et Communautés chrétiennes s’affrontaient dans la mission, nuisant ainsi à la proclamation crédible de l’Évangile de Jésus-Christ, en particulier dans les cultures éloignées ; ils prirent également conscience du fait douloureux que le manque d’unité parmi les chrétiens est le plus grand obstacle à la mission mondiale. La conférence missionnaire mondiale de 1910 eut donc pour tâche concrète d’améliorer la coopération dans la mission. Aujourd’hui encore, il est fondamental de rappeler que ce sont avant tout les questions concernant la mission qui ont donné au mouvement œcuménique son élan de départ et que celui-ci a été un mouvement missionnaire depuis le tout début. De fait, une chrétienté missionnaire est en soi une chrétienté œcuménique. Et une chrétienté engagée en œcuménisme est la condition préalable essentielle à une chrétienté missionnaire.

Édimbourg a donné le jour à deux autres mouvements qui ont accompagné l’œcuménisme jusqu’à nos jours. Le premier est le Mouvement pour un christianisme pratique, appelé Life and Work, qui fut fondé à Constance en 1914 dans le but de lancer une intense coopération œcuménique pour relever les grands défis du siècle dernier, les priorités étant à l’époque la compréhension et la paix entre les peuples. Édimbourg a également vu naître la troisième branche du Mouvement œcuménique, Faith and Order, le Mouvement pour la foi et la constitution de l’Église, qui, en 1948, est devenue une commission indépendante et traite spécifiquement l’aspect théologique des questions de foi pour conduire au rétablissement de l’unité visible des chrétiens et des communautés chrétiennes dans la confession de la foi unique, dans la communion du culte et dans la constitution de l’Église et du ministère.

Depuis son commencement, le mouvement œcuménique a progressé en suivant divers chemins et se poursuit aujourd’hui à travers l’action du Conseil œcuménique des Églises, en grande partie en collaboration avec l’Église catholique. Par son voyage à Genève, le pape François entendait offrir un second message visant à exprimer sa gratitude pour cette collaboration, qui commença dès la préparation du Concile Vatican II. Bien que l’Église catholique ne soit pas membre du Conseil œcuménique des Églises, une longue et intense collaboration existe entre ce dernier et divers dicastères de la Curie romaine, en particulier avec le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.

Créé en 1965, le Groupe mixte de travail, qui est l’un des principaux canaux par lesquels passe cette coopération, s’est distingué par un travail fructueux dans divers domaines. En outre, des catholiques sont membres ou consulteurs de diverses commissions du Conseil œcuménique des Églises, telles que la Commission pour la mission et l’évangélisation mondiales, créée en 1961, qui perpétue la tradition du Mouvement missionnaire international. La contribution la plus significative de l’Église catholique a lieu sans aucun doute au sein de la Commission Foi et Constitution, où l’on se penche surtout sur des questions de foi apostolique et de constitution ecclésiale, et qui en 2013 a présenté le remarquable texte de convergence ecclésiologique intitulé L’Église. Vers une vision commune. Cette étude aspire à une « vision globale, multilatérale et œcuménique de la nature, du but et de la mission de l’Église » et peut être considérée comme une précieuse déclaration in via sur la voie vers l’unité visible.

Le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens ont également entrepris une fructueuse collaboration dans le domaine de l’enseignement et de la formation œcuménique. Concrètement, cela se traduit par la présence d’un professeur catholique, rémunéré par le Conseil pontifical, à l’Institut œcuménique de Bossey, centre de formation du Conseil œcuménique des Églises où le pape François a déjeuné en compagnie des responsables et rencontré des étudiants lors de sa visite. Enfin, il convient de rappeler que le Conseil œcuménique et le Conseil pontifical coopèrent intensément chaque année pour la préparation et la publication des textes liturgiques de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, célébrée dans le monde entier.

La collaboration entre l’Église catholique et le Conseil œcuménique des Églises s’est également exprimée dans le thème sous lequel s’est déroulée la visite du pape François à Genève : « Marcher – Prier – Travailler ensemble ». Cette devise ne se réfère pas seulement au thème choisi par le Conseil œcuménique des Églises : « Pèlerinage de justice et de paix », sous lequel est placé aujourd’hui l’ensemble de ses activités. La devise choisie pour le pèlerinage œcuménique du pape François au Conseil œcuménique à Genève est davantage le reflet de sa propre vision de l’engagement œcuménique de l’Église catholique. Pour lui, il est crucial que les différents chrétiens et communautés ecclésiales marchent ensemble sur le chemin conduisant à l’unité. Le pape François a remarquablement exprimé cette conviction œcuménique lors de la célébration des vêpres pour la conclusion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens en 2014 : « L’unité ne viendra pas comme un miracle à la fin : l’unité vient dans le cheminement, c’est l’Esprit Saint qui la fait dans le cheminement. »

Réaffirmer sa conviction œcuménique fondamentale est le troisième message que le pape François a voulu lancer en se rendant en visite au Conseil œcuménique des Églises. Il l’a exprimée en prenant part à la prière œcuménique dans la chapelle du Centre œcuménique et à la rencontre œcuménique commémorant le 70e anniversaire de la fondation de cette organisation. Il n’est donc pas surprenant que le pape François, dans ses discours lors de sa visite à Genève, ait fortement mis l’accent sur le thème du cheminement. Convaincu que l’unité entre les chrétiens grandit en marchant ensemble et qu’être ensemble sur le chemin signifie déjà vivre l’unité, il est important pour le pape que chrétiens et communautés chrétiennes marchent ensemble côte à côte, prient ensemble et travaillent ensemble : « Voilà notre route principale d’aujourd’hui ». Avec la même passion, le pape François a bien sûr également souligné qu’il est venu à Genève en tant que « pèlerin à la recherche de l’unité et de la paix » et que ce pèlerinage avait un objectif fixe, à savoir l’unité : « Le chemin opposé, celui de la division, conduit à des guerres et à des destructions. Il suffit de lire l’histoire. Le Seigneur nous demande d’emprunter continuellement la voie de la communion, qui conduit à la paix. La division, en effet, “s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la prédication de l’Évangile à toute créature.” Le Seigneur nous demande l’unité ; le monde, marqué par trop de divisions qui affectent surtout les plus faibles, implore l’unité. »1

Si nous considérons ces trois messages caractérisant la visite du pape François à Genève, qu’il a lui-même qualifiée de « journée de rencontres » lors de la conférence de presse qu’il a donnée sur le vol de retour à Rome, nous pouvons affirmer que ce fut un événement inoubliable. Qu’elle le demeure est également le mérite du présent ouvrage, dans lequel cet événement marquant est documenté par des récits, des commentaires, des réflexions et de nombreuses photos. Naturellement, nous ne pouvons omettre d’évoquer aussi, outre la visite au Conseil œcuménique, la rencontre du pape François avec le président de la Confédération suisse et la Sainte messe célébrée par le Saint-Père à l’invitation de la Conférence des évêques suisses à Palexpo. Enfin, il est heureux que ce livre rappelle aussi à notre mémoire les visites effectuées au Conseil œcuménique des Églises par d’anciens papes, tels que Paul VI le 10 juin 1969, et Jean-Paul II, le 12 juin 1984, de même que différentes visites de représentants du Conseil fédéral suisse au Vatican.

Il est réconfortant de noter également que ce livre doit son existence à un duo d’auteurs œcuméniques : le philologue et diplomate catholique Pierre-Yves Fux, qui fut ambassadeur de Suisse auprès du Saint-Siège pendant cinq ans et a participé de manière intensive à la préparation de la visite du pape François à Genève, et la théologienne protestante genevoise Élise Cairus, observatrice attentive du pontificat du pape François. Que nous devions ce livre à ces deux auteurs constitue en soi un événement œcuménique. Je lui souhaite une large diffusion auprès de nombreux lecteurs et lectrices qui souhaiteraient se remémorer cette importante visite du pape François au Conseil œcuménique des Églises à Genève et qui ont à cœur la cause œcuménique de l’unité des chrétiens.

Cardinal Kurt Koch Président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens

1Homélie sur l'Epitre aux Galates, cf. ci-après pp. 71-72 (N.d.AA.).

Introduction

Le temps de la moisson est imminent : blé et colza sont d’un blanc et d’un jaune éblouissants. Sous un soleil radieux, le cortège de véhicules accélère le long des cultures et des bois de chênes, puis freine devant les ralentisseurs installés dans les villages. Des écoliers attendent, alignés le long de la barrière de leur préau. Debout à côté de leur véhicule, des automobilistes font de grands saluts, visiblement heureux d’avoir été bloqués à un rond-point. « Vive le Pape ! », « Benvenuto Francesco ! » portent les calicots de quelques-uns, près de Genève, qui s’étaient préparés. Un gendarme vaudois ose prendre une photographie pour immortaliser ce moment.

Ce 21 juin 2018, d’autres ont vu le souverain pontife de manière moins fugitive : Genevois ou étrangers originaires du bout du monde, clercs ou laïcs, simples fidèles ou dirigeants politiques. « Ce fut une journée de rencontres, dira le pape François aux journalistes. La parole juste de cette journée est “rencontre”, et quand une personne en rencontre une autre et ressent le plaisir de la rencontre, cela touche toujours le cœur. Ce furent des rencontres positives, belles… »

L’hélicoptère avait signalé un trafic trop dense sur l’autoroute. Le convoi précédé de motards s’est alors engagé sur la route qui serpente dans la campagne. Il traverse un chapelet de villages pimpants et proprets, dotés de nombreuses fontaines à l’auge taillée dans un gros bloc de calcaire. Un petit bus blanc accueille, au côté du pape, des dignitaires orthodoxes et protestants. Dans le véhicule de tête, le responsable des voyages pontificaux, en col romain mais équipé d’une oreillette, regarde sa montre et interroge le coordinateur suisse, qui alterne l’italien et, à l’attention du chauffeur, le dialecte bernois. Plus vite ! « Più veloce ! Schnäuuär ! » Au programme figurent encore un discours au Conseil œcuménique des Églises, une messe devant 37000 fidèles et une seconde rencontre avec les autorités fédérales suisses. Le Saint-Père, qui revient à Genève après quelques heures de retraite à l’Institut de Bossey, avait commencé sa visite par un entretien avec le président de la Confédération et par un office de prière interconfessionnel.

En dix heures, au fil des déplacements, il y aura quelques centaines de poignées de main et de brèves rencontres, des milliers de regards croisés, davantage encore de photographies prises de partout simultanément. Des paroles fortes seront prononcées, attendues et inattendues :

« Aucun de nous n’est enfant unique, chacun doit prendre soin des frères de l’unique famille humaine. »

« Le pardon renouvelle… alors seulement nous introduisons dans le monde de vraies nouveautés, parce qu’il n’y a pas de nouveauté plus grande que le pardon. »

« Apprécier ce que nous avons de simple chaque jour : ne pas prendre et jeter, mais apprécier et garder. »

« N’ayons pas peur de travailler en pure perte ! »

« Attention à qui spécule sur le pain ! »

« C’est seulement en disant Père que nous prions en langue chrétienne. »

« La prière est l’oxygène de l’œcuménisme. »

Proclamée en public ou donnée à voix basse dans une conversation, telle ou telle parole continuera d’inspirer ceux qui l’ont entendue. François, lui aussi, soulignera la profondeur des propos échangés à Genève. De retour dans la Domus Sainte-Marthe, au Vatican, il dira son émerveillement devant la beauté du paysage traversé : à gauche, le lac et la silhouette du Mont-Blanc ; à droite, la ligne sombre et ondulée du Jura. Le ciel et les esprits étaient sereins. Ce fut une très belle journée. Quelques jours après ce 21 juin 2018, un magazine populaire italien titrera joliment : « Le voyage du Pape en Suisse pour fêter tous les chrétiens du monde », ajoutant, en grosse lettres cette légende à la photographie mise en couverture : « TRA LA FOLLA DI GINEVRA », « Au milieu de la foule de Genève ».

Bouquet d’invitations2013-2017

« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. »2

Tout avait commencé à Rome le jour même de l’intronisation du souverain pontife, lorsque le chef de la diplomatie suisse salua le nouveau Pape – après avoir attendu son tour dans une longue file de dirigeants politiques. Quelques jours auparavant, sous les fresques de la Sixtine, le cardinal Bergoglio avait répondu en latin qu’il acceptait son élection et régnerait sous le nom de Franciscus. Puis il s’est retiré dans la « Chambre des larmes » pour endosser une des trois soutanes blanches préparées d’avance, et pour encaisser le choc. Le destin du jésuite argentin venait de basculer. Pour lui, l’isolement du conclave allait faire place à des années d’exposition et parfois aussi d’enfermement. De partout, on voudrait lui parler, le toucher – l’inviter, aussi.

Concurrence initiale

Ce 19 mars 2013, au Vatican, 200000 personnes assistent à l’inauguration du pontificat, mais très peu ont l’occasion de saluer personnellement le 266e successeur de Pierre. Parmi elles, six souverains, 30 chefs d’État, onze chefs de gouvernement, des ministres ou ambassadeurs de plus de 100 pays. Nombreux sont ceux qui expriment à cette occasion une invitation à visiter leur pays – démarches au sommet dûment enregistrées par les prélats qui se tiennent aux côtés de l’homme en blanc. Représentant la Suisse, le protestant Didier Burkhalter est accompagné de son épouse Friedrun, catholique. D’autres délégations encore ont été conviées, très importantes aux yeux du Saint-Siège : les représentants des diverses religions et confessions. Parmi ces hauts responsables il y a le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises et, pour la première fois, le patriarche de Constantinople.

Durant son pontificat, Jean-Paul II avait visité 128 pays et effectué plus de 100 voyages hors d’Italie, dont deux passages à Genève. Il combla bien des attentes, et en suscita davantage auprès de ses successeurs. L’ancien archevêque de Buenos Aires sait dès le premier jour qu’il ne pourra donner suite aux multiples invitations reçues. Pour une capitale ou un diocèse satisfait, des dizaines d’autres seront déçus ou frustrés. François fait alors des choix déconcertants : en plus de multiples voyages sur sol italien, il visite successivement le Brésil, la Terre sainte, la Corée du Sud, l’Albanie, les institutions européennes à Strasbourg, la Turquie, le Sri Lanka et les Philippines, la Bosnie-Herzégovine, trois pays latino-américains (Équateur, Bolivie, Paraguay), puis Cuba et les États-Unis, trois pays africains (Kenya, Ouganda, Centrafrique), la Grèce, l’Arménie, la Pologne, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, la Suède, l’Égypte, le Portugal, la Colombie, la Birmanie et le Bangladesh, le Chili et le Pérou. Manquent l’Argentine et d’autres encore. Selon les calculs de vaticanistes, les voyages de François sont légèrement plus fréquents que ceux de Jean-Paul II. Au moment où la décision fut prise par le Saint-Père, qui s’imaginait que son 23e voyage apostolique le conduirait en Suisse ?

Une règle systématiquement observée par les papes est d’accueillir tout chef d’État qui en fait la demande, tandis qu’à l’inverse la décision de se rendre dans un pays est soumise à de multiples conditions et, vu l’abondance des invitations, à une sévère sélection. Une grande part des 183 ambassades près le Saint-Siège cherche à obtenir une visite apostolique, objectif pour lequel prévaut une sourde concurrence parmi les diplomates accrédités, dont une moitié dispose d’une résidence permanente à Rome. Cela mis à part, la coopération et les échanges sont ouverts et chaleureux au sein de ce Corps diplomatique très ancien, constitué d’hommes et de femmes qui dans leur pays se sont souvent distingués dans des domaines variés.

1500 ans de Saint-Maurice

Les Suisses attendaient le pape François déjà en 2015, à l’occasion d’un anniversaire exceptionnel : les 1500 ans de l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune. Depuis son institution par la monarchie burgonde, une communauté de moines puis de chanoines garde les tombeaux des martyrs d’Agaune, y prie et reçoit des pèlerins – dans l’Occident chrétien, un cas unique de présence ininterrompue. Chef religieux et chef d’État, le successeur de Pierre avait donc reçu, comme de règle, une double invitation, de la part des autorités politiques et de l’Église locale, qui l’une et l’autre mentionnaient ce jubilé, sans pour autant s’y limiter : avec le Vatican comme avec toute autorité très sollicitée, il convient d’être concret sans paraître directif.

Au moins cinq papes étaient venus à Saint-Maurice entre 753 et 1275. François ne « devait-il » pas se mettre à leur suite, le cas échéant avec le pape copte, puisque les martyrs de la légion thébaine sont aussi vénérés dans leur patrie égyptienne d’origine ? Inscrit au calendrier de l’UNESCO, cet anniversaire sera commémoré par les autorités politiques et par un envoyé spécial du souverain pontife, le cardinal Kurt Koch. Originaire de Lucerne, ancien évêque de Bâle, cet homme de confiance du pape est son « ministre de l’Œcuménisme », également chargé des relations religieuses avec le judaïsme. Le 22 septembre 2015, il sera accueilli par le conseiller fédéral Burkhalter, qui avait adressé au pape François la première invitation suisse. Une année auparavant, à Saint-Maurice, son collègue Alain Berset, ministre de la Culture, avait ouvert les festivités du 1500e : il ne le savait pas encore, mais c’est à lui que reviendra d’accueillir François en Suisse, cette fois en tant que président de la Confédération. Ce rendez-vous valaisan avec François n’aura donc été qu’à demi manqué : il a ouvert la voie à celui de Genève, au bord du même fleuve, le Rhône.

Mais après l’échec de cette tentative, les Suisses qui croient à une visite du pape François deviennent de moins en moins nombreux. Au Vatican aussi, ceux qui en soutiennent le principe constatent que les priorités du pape argentin vont aux périphéries, aux lieux de crise et de souffrance, aux pays pauvres et délaissés. La patrie des gardes pontificaux et spécialement Genève entrent mal dans ces catégories. Cela n’empêche pas des responsables politiques et des diplomates suisses de discrètement entretenir la flamme, ni le cardinal Koch de s’engager pour une visite au Conseil œcuménique des Églises. C’est à lui, légat pontifical à Saint-Maurice, qu’il reviendra d’être informé le premier de ce voyage, puis de l’annoncer publiquement. Un jour de décembre 2017, lors d’une réunion de travail, le souverain pontife lui dira simplement : « Oui, je le fais. »

Point de favoritisme helvétique de la part du cardinal Koch : comme président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, il a déjà accompagné François en Suède à l’aube des 500 ans de la Réforme protestante et à Cuba pour un sommet sans précédent avec le patriarche orthodoxe de Moscou. À cela s’ajoutent de multiples autres rencontres bilatérales ou régionales avec des représentants chrétiens non catholiques. Manquait le Conseil œcuménique des Églises : le cardinal avait présenté au Saint-Père un mémoire, suite à la visite vaticane du pasteur Tveit. C’est donc simplement par la voie de service que la décision a été prise et communiquée, d’abord à l’intérieur de la Curie. « Le Saint-Père me donne une grande liberté dans mon travail, explique le cardinal Koch au journaliste suisse Arnaud Bédat, mais il y a des questions sur lesquelles, bien sûr, lui seul peut décider. »

Embarras du choix

Le cardinal suisse avait aussi dû s’imposer face à une concurrence… genevoise ! Des invitations avaient été discrètement émises par plusieurs institutions multilatérales. Déjà les prédécesseurs de François avaient conscience du caractère particulier de la Genève internationale, qu’ils liaient à une dimension spirituelle, celle de la Cité de Calvin et celle de l’œcuménisme. Mille ans après sa christianisation, Genève a forgé son identité religieuse, originale et unique, avec l’adoption de la Réforme calviniste du XVIe siècle. Entre apparente austérité et ouverture humaniste, la Rome protestante est peu à peu devenue symbole de paix, de dialogue et de préoccupation sociale grâce à de grands hommes comme Calvin, Rousseau et Dunant qui, au fil des siècles, y ont laissé leur marque et lui ont conféré un rayonnement singulier.

Dès son arrivée à l’aéroport, en 1969, le pape Paul VI déclarait : « Nous sommes reconnaissant à la Divine Providence, qui a bien voulu guider nos pas jusqu’à cette ville célèbre, porteuse de tant de souvenirs et siège aujourd’hui de tant de bienfaisantes institutions. »3