Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

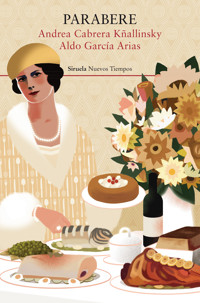

FINALISTA DEL PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2024 «Una novela que se lee con un placer innegable, como los platos de los que habla, y que nos traslada a la vida de una mujer excepcional».Del acta del jurado María Mestayer de Echagüe, también conocida por su seudónimo «Marquesa de Parabere», es un personaje histórico que bien merece una novela. Nacida en 1877 en una familia acomodada, dedicó gran parte de su vida a la gastronomía. Coleccionista de recetas, se carteaba con los cocineros más famosos de Europa, escribió en periódicos y revistas e impartió clases de cocina a grupos de mujeres. El éxito de sus grandes recetarios la convirtió en una pionera: decidió regentar un restaurante en Madrid, el Parabere, para lo que tuvo que dejar atrás, en su Bilbao natal, a gran parte de su familia. Su legendaria casa de comidas abrió sus puertas en una época convulsa, apenas unos meses antes del inicio de la Guerra Civil, y por él pasaron toda suerte de personajes y personalidades: artistas, políticos, diplomáticos y periodistas como Indalecio Prieto, Chaves Nogales, Ernest Hemingway, María Teresa León, Rafael Alberti o André Malraux, entre otros. El Parabere, además, fue escenario de numerosas intrigas, entre ellas una trama de espionaje, así como de relaciones entrañables entre personajes de lo más variopinto. Construida alrededor de esta mujer fascinante, testigo del cambio de los tiempos y siempre rodeada de un halo de misterio, Parabere es una novela que ilustra de manera magistral la España de mediados del siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 804

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: enero de 2025

En cubierta: ilustración © Jacobo Muñiz

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Andrea Cabrera Kñallinsky y Aldo García Arias, 2025

© Ediciones Siruela, S. A., 2025

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-10415-45-4

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Prólogo

SEVILLA

1 Bizcocho con corintos y frutas confitadas

BELLE ÉPOQUE

2 Canapés a la Joinville

3 Langosta a la Americana

4 Tartaletas y barquitas

5 Sorbetes al champán

6 Trufas de castaña y chocolate

7 Changurro o centolla a la Donostiarra

8 Bizcocho Elena

9 Filetes de lenguado a la Parmentière

10 Patatas souflée

11 Bombones acaramelados

12 Bistecs a caballo

13 Riñones de cerdo a la Alemana

14 Turnedos a la Henri IV

15 Sopa crema Bagration

16 Foie gras

17 Becadas a la Périgueux

18 Tortas de almendras y dulces

19 Torta de plomo

20 Caldo casero

21 Volován

22 Filetes de merluza empanados

23 Chocolate servido a la española

24 Rodaballo a la Cambaceres

25 Huevos revueltos con trufas

26 Yemas al fondant

27 Porrusalda

28 Flan de leche Leonor

29 Bacalao al Club Ranero

30 Bombones de pistachos

31 Canalones de sardinas a la Provenzal

GUERRA CIVIL

32 El cocido o puchero español

33 Ponche a la romana

34 Sopa crema a la Nivernesa

35 Aceitunas negras en aceite

36 Ensalada a la Rusa

37 Sopa de ajo

38 Callos o tripacallos a la Vizcaína

39 Pollo a la Marengo

40 Arroz (paella) a la Valenciana

41 Gelatina de naranja

42 Licor de Noyaux

43 Cocido de col, repollo o berza

44 Ensalada a la Arlesiana

45 Conejo a la Campesina

46 Patatas al tocino

POSGUERRA

47 Galletitas saladas

48 Merengues diminutos

49 Marmitako

50 Filetes de salmón a la Brissac

51 Pulpetas de lenguado a la Paillard

52 Judías verdes a la Española

53 Escudilla a la Catalana

54 Sopa a la Vert Pré

55 Caracoles a la Española

56 Migas

57 Bizcochos borrachos de Guadalajara

58 Bacalao a la Vizcaína

59 Cordero asado

60 Las carnes: el cerdo

61 Asados (tiempo necesario para los)

62 Potaje de garbanzos con arroz

63 Hojaldres exquisitos

CASA JACINTO

64 Milhojas

65 Bizcocho Excelsius

66 Coupés de champagne

Nota de los autores

Prólogo

Existen dos tipos de cocineros: los que se manejan entre fogones con la precisión de un científico en un laboratorio, con balanzas, termómetros y cuchillos tan afilados como bisturís, y los que se dejan llevar por la pasión de un pintor que se inspira en la naturaleza, esgrimiendo pinceles y mezclando colores hasta llenar los espacios del lienzo a su satisfacción. En ambos casos, me decía siempre mi madre, hay dos elementos imprescindibles para conseguir un resultado óptimo; el primero es conocer los ingredientes con los que se trabaja, pero el más importante, me recalcaba, es el segundo: la memoria. «No debes olvidar nunca el sabor de un plato bien cocinado, ni lo que te hizo sentir la primera vez que lo probaste. Esa es la experiencia que deberás ofrecerles a tus comensales», aseguraba.

Por muy sabias que pudieran sonarme sus palabras, no era yo, por aquel entonces, capaz de valorar cómo el conocimiento y la memoria fueron cruciales en su vida, en la cocina y fuera de ella, hasta aquel día en que entramos en la calle Villanueva sin querer, al menos de manera consciente.

En realidad, no hubiéramos necesitado pasar por ella, pero nuestro andar, por inercia seguramente, nos fue guiando, y, con ritmo ligero, teníamos algo de prisa, aparecimos justo allí, en la puerta del número 7. Íbamos a saltarnos la entrada, con esa marcha que llevábamos, pero me llamó la atención la exposición que había en la galería, «Temas urbanos» del Equipo Crónica. Siempre me han fascinado sus bofetadas aparentemente amables, tan coloridas, y me paré. Incluso retrocedí unos pasos para atisbar el interior del espacio de Juana Mordó. Lo hice sin pensar, y perdería unos segundos, como mucho, en toda la operación de detenerme y dar marcha atrás, pero fueron suficientes para que se desatara el cataclismo.

—¡Jacinta! ¿Qué haces? —preguntó mi madre—. Venga, hija, por Dios, que no llegaremos antes de que cierr…

Fue todo lo que dijo. Ella, que iba unos pasos más atrás, no necesitó retroceder. Solo se paró ante la entrada, con la boca abierta, igual que la puerta. Miró el suelo geométrico del hall de la galería, me miró a mí y, como petrificada, en silencio, se llevó las manos al corazón, cerró los ojos y, metida en sí misma, muda aún, se puso a llorar.

—¡Mamá! ¿Qué te ocurre? —Me acerqué a ella y la zarandeé con suavidad, como para que saliera del pasmo—. ¿Te encuentras bien?

No sabría decir si pasaron unos segundos o más en aquel trance. Se secó los ojos y con un hilo de voz dijo:

—Hija…, este es el Parabere.

Me quedé perpleja. Por supuesto que había oído hablar del restaurante mítico en el que mi madre había trabajado. En casa su nombre no se podía mentar en vano. Quizá por eso no era mucho lo que, al menos yo, sabía de él. Ni idea de que su última sede hubiera sido en la calle Villanueva, ni idea de que para mi madre volver a tenerlo delante fuera a ser un cisma y, menos idea todavía, de que aquella tarde fuera el comienzo de un nuevo propósito vital para mí: reconstruir los días, muchos de gloria, de aquel local en el que mi madre aprendió a guisar las exquisiteces que ahora se sirven en su propio restaurante; investigar y rememorar la existencia de la Marquesa de Parabere, espíritu emprendedor y carismático, tan visionaria como valiente; estudiar y divulgar las intrahistorias que dibujaron toda una época que nos define, que me definen a mí, sacarlas a la luz, como homenaje, incluso como catarsis.

Mi madre se asomó al quicio de la puerta, cerró los ojos y aspiró y aspiró como si quisiera discernir y atrapar un olor familiar, seguramente de fogones. Después de unos instantes, me agarró del brazo y me pidió volver a casa.

Desandamos el camino y antes de entrar al metro de Retiro me preguntó:

—¿Sabes por qué te llamas Jacinta?

—Pues no, imagino que porque os gustaría a papá y a ti…, también se lo pusisteis al restaurante.

—Te llamas Jacinta, y Casa Jacinto nuestro restaurante, como tributo a todos los muertos por la sinrazón de la guerra y la posguerra. —Hizo una pausa y siguió hablando, despacio, mientras bajaba los escalones. La mirada en el suelo—. Jacinto se llamaba un muchachito que trabajó conmigo en el Parabere, simpático, siempre dispuesto. La policía de Franco lo capturó y golpeó hasta la muerte. Querían que confesara algo que él no sabía. Tu padre estuvo de acuerdo en ponértelo, para honrarlo, a él y a todos los que cayeron de una forma tan cruel y descabellada.

Esa fue la confesión que hizo de trampolín, entonces quise saber más y más sobre la Marquesa de Parabere. Lo que ella no me pudo contar lo pregunté a otros testigos de la época o lo indagué en distintos documentos, algunos privados, otros no, en Madrid, en Bilbao, en París…

Recorrer su vida ha sido una apasionante aventura, escribir los mil episodios en los que se vio envuelta esta pionera del siglo XX español, como gastrónoma, como empresaria, como soñadora, y dejar constancia de una primera mitad de siglo tan apasionante como descorazonadora, es lo que me he propuesto en estas páginas, como particular reconocimiento a una mujer excepcional y a su época, María Mestayer de Echagüe, «Marquesa de Parabere».

JACINTA RUIZ ALMAGRO

Sevilla

1Bizcocho con corintos y frutas confitadas

El sol, siempre tan esquivo, por su estrechez, en la calle Conteros, iba llegando a la fachada del número 2.

María Jacquet Delasalle, que ese sábado ya se había levantado, pensó que era momento de despertar a su hija, también María, para que tuviera tiempo de prepararse. En las ocasiones importantes había que evitar las prisas.

La habitación de las niñas era especialmente tranquila, daba al patio, con arcadas altas y elegantes, alrededor del que se había construido la casa, como si los cuartos lo arroparan. Entró en la estancia y adaptó sus ojos a la falta de luz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la cama de María estaba vacía, no así la de Luisa, cuya respiración movía la colcha brocada y la hacía brillar por momentos. Buscó a su hija por la habitación y la encontró sentada en el suelo, repasaba con un trapo sus zapatos de lunares y tacón.

—¿Qué haces ya despierta, María?, ¿y tirada en el suelo? —susurró.

—Quería repasar los zapatos, madre —respondió la niña en el mismo tono. Al ver su rictus de desaprobación, cambió de tema—. Hace un rato que me desperté, ya recé la oración de la mañana.

—Muy bien, hija, pero los zapatos estaban lustrados desde ayer, yo misma los supervisé. —María Jacquet hizo un ademán a la niña para que se levantara y saliera de la habitación. Ya en el corredor, continuó la charla—. Joaquina te espera en el cuarto de baño para ayudarte con la toilette. Tienes una sorpresa para desayunar. El coche estará preparado a las 11.30. Hay tiempo, pero no para desperdiciarlo.

María, la hija, Mestayer Jacquet, corrió al encuentro de la niñera. Quería terminar el aseo cuanto antes para dar comienzo a la parte apasionante del día. El pistoletazo de salida era vestirse de flamenca, peinarse y pintarse hasta convertirse en la más auténtica, a pesar de sus orígenes lejos de Andalucía, de Sevilla. María había nacido en Bilbao, en 1877. Ahora vivían en el sur porque su padre era el vicecónsul de Francia en la ciudad.

Limpia, perfumada y con el pelo cepillado a conciencia, aún con camisón y bata, fue al comedor donde la esperaban sus padres y un bizcocho con fruta confitada. Su preferido, sobre todo si lo preparaba Joaquina. Adoraba esos puntos de color, tan dulces y tan bien repartidos entre la harina; pero, en esta ocasión, los nervios adheridos a su estómago le impidieron dar toda la cuenta que le hubiera gustado del manjar. Comió poco y despacio, su madre vigilaba que tragara bien. Terminó su leche y fue a convertirse en gitana.

De manera ceremoniosa, poniendo atención a cada prenda, la ayudó a ponerse las enaguas almidonadas, el vestido rojo de lunares blancos y faralaes en la falda y en las mangas, le ajustó en la cintura el pañuelo de talle, tejido en seda y con sus flecos, le calzó los zapatos de hebillas, a juego con el traje y exageradamente lustrados, y le pidió que se sentara en el tocador. Le terminó de desenredar la melena y, sin la más mínima piedad, estiró y estiró el cabello hasta que logró un moño bajo y bien tenso. María aguantó estoicamente la tortura, sin una sola mueca, metida en su papel. Dos peinecillos, un clavel y una peineta de nácar sobre la que colocarían la mantilla remataron la cabeza. Los labios rojos, un lunar pintado y unos pendientes de flamenca, dos argollas de oro repujado, y aquella chiquilla, de apenas doce años, hubiera pasado por la misma Carmen de Mérimée.

—¡Hay que ver lo guapa que se ha puesto la niña! —exclamó el cochero, con marcado acento andaluz, al subir a la carroza—. ¡Ole, ole y ole! ¡Vamos a la feria!

María, muy seria, acompañada del resto de la familia, iba camino del que sería su primer y último gran éxito con el flamenco, el concurso de baile infantil de la Feria de Abril.

Al llegar a la caseta, se reunió con sus compañeras y escuchó los últimos consejos de su maestra. Cuando le tocó la vez, concentrada y con seguridad, subió al tablao. Uno tras otro, repitió los movimientos tantas veces ensayados, las figuras, las vueltas, los giros de las manos al compás de las guitarras. Casi sumida en un trance llegó al final de la pieza y, entonces sí, escuchó los aplausos y los vítores, vio las flores que le volaban de todos los rincones de la caseta y sonrió.

Bajó del escenario satisfecha con su faena, se había ganado el diploma a la mejor bailaora infantil y el refresco que le brindaban.

Cada vez, y fueron muchas, que en su vida se sintió orgullosa por un trabajo bien hecho, su inconsciente la transportaba, invariablemente, a la sensación que se le instaló en el pecho mientras bajaba esas escaleras de tablas.

Belle époque

2Canapés a la Joinville

María deslizó entre sus dedos la tela, tan fina como la de una araña, igual casi de traslúcida, del vestido que la doncella había dejado extendido en su cama y que sería el que luciría esa velada. Hacía ya varios años que habían dejado Sevilla atrás. Cerró los ojos, y el aroma que todavía emanaba la prenda la transportó a la distinguida maison de Doucet, en la calle parisina Ville-l’Évêque, donde tanto su hermana y su madre como ella habían adquirido, unas semanas atrás, el vestuario para la gala del décimo aniversario del Teatro Arriaga.

El suyo era una pieza exclusiva, de un color indescriptible entre el gris perla y el verde agua, de seda, con sobrevestido transparente rematado en encaje chantillí. De cuello barco y abalorios a modo de camafeo, con gran parte de la espalda descubierta, María sintió que esa noche no le haría sombra ni Eugenia de Montijo. Era su momento y, además, sin corsé.

Un moño alto, relajado y con volumen, los labios tan rojos como aquella tarde en Sevilla, maquillaje un tono más claro que el de su tez, también adquirido en París, y un rubor bien rosado y evidente remataron una estampa de lujo y juventud, de fruta en su momento más dulce. Eso mismo terminaba de comprobar ante el espejo.

El Teatro Arriaga, para esa noche de 1900, había programado la misma ópera que para su inauguración, La Gioconda, y estaba invitado a la gala lo más granado de la sociedad bilbaína y sus alrededores. También Ramón Echagüe y Churruca, con el que María se desposaría al año siguiente y tendría ocho hijos. Claro que, entonces, eso no lo sabían.

Finalizado el segundo acto, en la grandiosa entrada del edificio, a los lados de su imponente escalinata principal, esperaban dos hileras de camareros con champán y canapés para que los invitados brindaran por el cumpleaños. Solo media hora de pausa antes de continuar con los dos actos restantes de la ópera. No hizo falta un solo minuto más para que María encandilara a un joven de bigote, altura y sonrisa generosas, que la había identificado desde las alturas. Se acercó a ella, que estaba en un corro con sus padres, Luisa y el reputado arquitecto, amigo de la familia, Eulene Lavalle, con dos copas de champán en la mano. Inclinó la cabeza ante su madre y se dirigió a María:

—Buenas noches, señorita, yo podría llevarla a Venecia, si usted lo tiene a bien y no hubiera nadie que la estuviera esperando —dijo ofreciéndole la copa y mirándola a los ojos—. Le mostraría que todo lo que ocurre en aquella ciudad nada tiene que ver con lo truculento de esta ópera.

—Me gustaría mucho conocer Venecia, a decir verdad —contestó María sonriendo—, aunque me da la impresión de que las góndolas serán muy lentas para usted…, me parece que más que correr, usted vuela.

—Puedo asegurarle que normalmente no soy así, más bien al contrario, pero el champán, su porte y que no tengo más que unos minutos antes de que se vuelva a descorrer el telón me hacen volar, sí…, espero sepa disculparme. —Ramón hizo una pausa y se presentó—. Mi nombre es Ramón Echagüe y Churruca, abogado de San Sebastián y su servidor. ¿Me revelaría usted el suyo?

—María Manuela Eugenia Carolina Mestayer Jacquet. —Le extendió la mano y Ramón besó su guante.

—Si no le molesta, tendrá noticias mías, María.

Su madre terminaba de comentar la ejecución impecable de la función con otra dama, cuando sonó el timbre de reanudación de la obra. Tomó del brazo a su hija María y la dirigió a la escalera con una mirada de aprobación.

Ni el veneno, ni la Danza de las horas ni el truculento Barnaba de La Gioconda lograron captar la atención de María, que pasó las siguientes dos horas paseando entre canales del brazo de Ramón Echagüe.

3Langosta a la Americana

No había pasado una semana cuando llegó, al número 2 de la calle de La Ripa de Bilbao, la primera carta de Ramón. Con letra grande y desordenada, de mayúsculas decididas, la invitaba a un paseo y a un mantecado por La Concha. «No es Venecia, pero no tiene nada que envidiarle», decía.

No habían pasado dos semanas cuando Ramón fue a tomar un chocolate a la casa de los Mestayer, paso previo imprescindible para cualquier excursión.

No habían pasado tres cuando las hermanas se subieron a su coche, rumbo a San Sebastián.

A las cuatro, tanto María como su pretendiente, que habían instaurado una línea de correo permanente entre las dos ciudades, tenían claro que pasarían el resto de su vida juntos. Lo que aún no sospechaban era la cantidad de acontecimientos extraordinarios que salpicarían su existencia. Todo hacía presagiar que su futuro sería el de una familia burguesa, pudiente y corriente, del norte industrial, sin mucho más anhelo que la solvencia económica, la educación exquisita de su prole y la diversión a ratos.

Al año de aquella noche de ópera, María volvió a vestirse con su atuendo etéreo de Doucet. Estaba en París con su familia. Terminaba de arreglarse para salir a cenar cuando recibió una nueva carta, escueta y directa:

Querida María:

Es mi deseo que sea esta nuestra última separación. Se me hacen cada vez más largas, se me antojan inabarcables.

Así que, aunque no parezca esta la vía más romántica, no puedo esperar más para preguntarte: ¿Querrías casarte conmigo? (Imagina que estoy de rodillas).

Espero tu pronta y afirmativa respuesta.

Tuyo,

RAMÓN

María se quedó pasmada, sin aire. Necesitó sentarse. Hacía meses que esperaba ese momento, lo había ideado de mil formas, desde luego nunca por la vía epistolar; aunque pareciera la lógica, dado el discurrir del noviazgo. La emoción, todavía contenida en su pecho, era, por segundos, más candente. Cuando el fuego ya parecía que se le iba a disparar por cada uno de sus poros, se acercó al buró que había en su habitación, sacó una de las hojas grabadas con su nombre que siempre la acompañaban y escribió: «¡¡¡Sííí!!!». Guardó el papel en un sobre, escribió la dirección de Ramón y, antes de cerrarla, se arrepintió del impulso. Se sentó de nuevo en el buró y redactó unas líneas en las que expresó su emoción, de manera más comedida, y, por supuesto, su respuesta afirmativa. Ahora sí, la depositó en la recepción del hotel a la salida hacia la cena y empezó a soñar con el anillo que abrazaría su dedo tras la petición formal.

Fue una gran noticia para toda la familia; pero no el único motivo por el que recordarían aquella noche.

Le dieron prisa al cochero, la carta había hecho que María se retrasara unos minutos y la puntualidad era una de las obsesiones de la familia y del dueño del restaurante donde cenarían. Un local de moda en París cuyo cocinero, aunque se tuviera reserva de mesa desde hacía semanas, si los comensales no cumplían de manera escrupulosa con el horario convenido, no los dejaba pasar. Prefería perder clientes a fallar en el servicio, una medida que la familia encontraba pertinente.

Llegaron justo a la hora y entraron al local junto con unos primos Mestayer con los que habían coincidido en la ciudad. Dos de ellos grandes gourmets, el padre y el hijo mayor, y los otros dos, la madre y el chico menor, que no entendían gran cosa de exquisiteces, aunque el pequeño era de una voracidad reseñable.

Muchos eran los platos reconocidos del restaurante en cuestión, «aquí todo es especial», comentó María a sus familiares delante del chef. Decidieron empezar el menú por la langosta a la americana, recomendación de la casa.

El aroma se percibía casi antes de que salieran de la cocina. Nadie en el local quedó impertérrito, no hubo rabillo del ojo que no pusiera a prueba su flexibilidad. Aquella verbena de langostas, exuberantes y colocadas de manera impecable en sus fuentes, era un espectáculo para cualquiera de los sentidos.

—Está de pánico. —Luisa fue la primera en alabar el sabor de la exquisitez.

Todos estuvieron de acuerdo con la menor de las Mestayer Jacquet, aunque no con la expresión moderna que había escogido para describir la perfección.

—Como siempre, este plato es una maravilla —sentenció María—. Pero esta vez noto un átomo de sabor algo distinto a lo que se acostumbra en este manjar. —Antes de que nadie pudiera replicar, añadió—. Y sé lo que le da ese gusto nuevo. —Su madre la miró con cierta desaprobación, pero María, lejos de intimidarse, insistió—: Para que no creáis que me vanaglorio, voy a escribir el ingrediente en un papel y, después de doblado, llamamos al chef y veremos si he acertado.

Así hicieron. Todos se prestaron al juego, incluso la madre, que disimulaba su incomodidad. Llamaron al jefe de cocina, lo invitaron a una copa de champán y se deshicieron en elogios.

—¿Nos daría usted la fórmula de esta maravilla, monsieur?

—Por supuesto, madame, la clásica: langosta viva, mantequilla fina, tomate, grasa de carne, cayena…

—¿Y nada más? —atajó María—, es que le he notado cierto saborcillo…

El chef sonrió y dijo:

—Veo que madame tiene un paladar exquisito. En efecto, le añado una pizca de whisky viejo.

María, con la cara tornada al bermellón y henchida, no tardó un segundo en desdoblar el papel donde estaba escrita la palabra whisky, bien clara, y lo puso a la vista de todos. El jefe terminó de rematar la escena con una última observación:

—Muchos me han ponderado este guiso, pero nadie se percató nunca de que le añadiera whisky.

Terminó el champán de su copa y fue a atender al resto de comensales del salón. La conversación animada continuó en la mesa de los Mestayer.

—No conocíamos esa cualidad tuya, Marichu —confesó el primo de su padre.

—Para rebatir mi orgullo, diré que no siempre es una cualidad. Mi paladar me proporciona más sinsabores que satisfacciones. —Ante la cara de asombro de algunos de sus compañeros de mesa, María se explicó—. El manjar, sea cual fuere, ha de estar perfecto para que me satisfaga; en cambio, cualquier nimiedad me atormenta: el sabor fuerte del aceite, la mantequilla si no es de la más fina, el exceso o falta de condimento, para mí son verdaderos sufrimientos.

4Tartaletas y barquitas

Antes de partir a Bilbao visitaron la escuela Cordon Bleu, de alta cocina. Abierta desde hacía apenas cinco años, ya se la oía nombrar en cualquier foro donde hubiera un gourmet, real o con ínfulas. El reconocido Henri-Paul Pellaprat, con quien los Mestayer habían coincidido en alguna recepción, era, además del fundador de la academia, el responsable de uno de los momentos de más intensa dicha de la vida de María, cuando probó, de postre, en la Maison Dorée, los exquisitos petits pots de crème a la vanille.

Era su cumpleaños de quince, el 20 de diciembre de 1892. Estaban en París para celebrar la Navidad y esa noche fueron a cenar a uno de los mejores restaurantes de la Villa, como agasajo a la primogénita Mestayer. Ni su anillo de oro brocado, con un camafeo tallado hacía un siglo en Italia, regalo de cumpleaños, ni el lujo dorado del edificio de la Maison Dorée, ni el prodigioso turnedos Rossini pudieron eclipsar la sensación de aquellas minúsculas tartaletas deshaciéndose en su boca; la delicadeza de la crema chantillí desparramada en toda la cavidad y el aroma de la vainilla, que era capaz de alcanzar la nariz, aun sin despegar los labios. En ese momento se prometió que, el día en que se casara, ese sería el bocado que culminaría el banquete, nada de tartas. Así se lo hizo saber al cocinero, que aceptó el encargo con orgullo. Ni María ni Pellaprat podían entonces ni imaginar que ese encuentro a vuelapluma, en un aula de cocina, sería el comienzo de una larga y fructífera relación epistolar.

Las tartaletas no eran la única certeza que María tenía para su boda. También sabía que quería desposarse en su parroquia, la dedicada a san Vicente Mártir de Abando, donde no habían podido bautizarla por unas obras de remodelación absolutamente inoportunas, y que el oficiante fuera el padre José. Así se lo informó, el 8 de junio, a la que sería su suegra, a su futuro marido y a sus hermanos, que vinieron desde San Sebastián, para la pedida de mano oficial. Al día siguiente, la novia, diligente, fue a hacer la gestión con el párroco:

—La iglesia está en obras, María, ya la ves… —le explicó el cura compungido.

—¡Otra vez! ¿Y ahora yo qué hago?

—Bueno…, seguro que encontramos camino, María, no te aflijas. —El párroco pensó unos instantes y enseguida le propuso—: ¿Y el santuario de Begoña? Es magnífico, con esas vistas y ese porte regio…

—Sí…, es una opción, no la que yo quería, pero puede valer… Solo tengo que hacerme a la idea. —María le agarró las manos al padre José—. Lo que no me puede decir es que no será usted el que me case, ¿verdad?

—Verdad, yo lo arreglo con el párroco de allá y te digo fecha en estos días.

—Perfecto, padre. —María se despidió del cura y ya cuando se iba le recordó—: Ya sabe, después del verano, pero lo más lejos posible de Navidad, que no haga mucho frío, que si no en esa loma nos helamos.

Al primer contratiempo le siguió algún imprevisto que sirvió para poner de manifiesto la fuerza interior de la novia, tanta como para modificar el curso de los acontecimientos.

Una semana después de la reunión con el padre José, este volvió a llamar a María para notificarle que, tras mover algunos hilos, le habían dado fecha de boda para el 24 de octubre, justo en mitad del periodo que ella había sugerido. María le dio las gracias y le sonrió con su mejor cara, pero nada más terminar el encuentro cogió del brazo a Luisa, que la había acompañado a la cita, y le susurró:

—Vamos a decirle al cochero que nos lleve al santuario. Hay que rezarle a la Virgen con todas nuestras fuerzas para que me cambie el día, un jueves no me gusta.

—Pero, María, ¿tú crees que la Virgen va a atender esa tontería? —preguntó Luisa sorprendida—. Ya dijo el padre que había costado conseguir una fecha cuando tú querías…

—No es ninguna banalidad, Luisa, es la fecha de mi boda, un día único en la vida. Si creemos firmemente en la justicia de la petición y nos empeñamos en ella, seguro que la Virgen nos escucha. No lo dudes, pídelo con convicción y verás.

Desde ese momento, las hermanas fueron a diario al santuario a rezar. Por la noche, María, lo hacía de nuevo desde su cama.

Pasaba el tiempo y no había noticias. La madre insistía en la importancia de ir a la imprenta a encargar las invitaciones: ya se había anunciado en la prensa, los convidados eran gente de agenda apretada y convenía avisarlos con tiempo. El 15 de julio, cansada de tanta dilación, durante el desayuno, María Jacquet Delasalle se plantó ante su hija:

—Mañana vamos a la imprenta —dijo tajante—. Agosto es un mes prácticamente inhábil, no podemos esperar a septiembre para que los invitados sepan el día que te casas. ¿Acaso quieres hacerlo sola?

Antes de levantarse de la mesa, una doncella le acercó una nota a María. El padre José la mandaba llamar con urgencia. La novia, exultante, soltó una carcajada espontánea y fue a acicalarse. Se roció con más perfume del habitual. La ocasión lo merecía. Por ajustes varios en la agenda del santuario, se casaría el sábado 12 de octubre, día de la fiesta de España, justo uno después del de la patrona de la ciudad y del santuario: nuestra Señora de Begoña. Tanta solemnidad se le antojó una señal de prosperidad.

El Hotel d’Angleterre, no podía ser otro, fue el escogido para hospedar a los invitados que vendrían de distintos lugares de Francia, de San Sebastián, de Madrid, de Cataluña…; también en sus salones celebrarían el banquete. Así se lo escribió, presta, María a Henri-Paul Pellaprat, junto con una descripción detallada de las cocinas del hotel.

Después dedicó semanas, junto a su madre y hermana, a hacer las componendas de los comensales en las mesas.

A finales de agosto ya tenían compuesto el rompecabezas de las mesas, elaborado el menú y contratados todos los detalles de la gran celebración. María, por fin, pudo relajarse y volver a dedicar tiempo a la lectura, a su adorada Condesa Dash y sus enredos amorosos, tan intrigantes, tan modernos.

Poco le duró la distensión: el 9 de septiembre murió un primo de Ramón, oficial de Infantería en Logroño. Llevaba enfermo un tiempo, pero no se esperaba un desenlace fatal, era joven. El luto obligó a cambiar las dimensiones del convite, que ya no se serviría en el hotel sino en la casa familiar.

El 12 de octubre amaneció gris, como era de esperar. Tanto, que costaba distinguir dónde terminaba la piedra del santuario y empezaba el ambiente: no se sabía bien qué era iglesia y qué era nube, por lo homogéneo del color. El interior del templo era otra cosa, casi un vergel.

María entró puntual, del brazo de su padre, y la esperó Ramón en el altar, puntual también, junto a su madre y el cura, José Solís. Ningún contratiempo, ninguna improvisación. El coro, sublime; las lecturas, cercanas, sentidas, y los sí quiero de cada uno de los contrayentes, solemnes.

La comida, en casa de los Mestayer, también se ciñó al guion. El menú de Pellaprat, exquisito y ajustado, y los petits pots, como fin de fiesta, dejaron el cuerpo de los invitados con un toque de vainilla durante todo el tiempo que les duró en el recuerdo aquel enlace tan correcto, tan delicado, tan en su sitio.

Al día siguiente, por la mañana, los recién casados salieron por el ferrocarril de la costa para San Sebastián y, después, al extranjero. Así lo reflejaron las crónicas de la boda, publicadas en los más importantes periódicos de la zona: El Nervión y El Noticiero Bilbaíno. La Gaceta del Norte, estrenada en ese momento, les dedicó la portada. Eso es lo que iban leyendo los novios, en su vagón, camino de su luna de miel.

5Sorbetes al champán

El viaje se había hecho largo, a pesar de que el nuevo matrimonio iba bien pertrechado de amor y lecturas varias; pero fue entrar en el vestíbulo del hotel Ritz de París y a María se le borró cualquier atisbo de cansancio del cuerpo. Esas columnas imponentes de mármol rosa y la estancia circular, incluida su alfombra persa, siempre le habían parecido que estaban allí para darle la bienvenida. Así lo sentía, era como llegar a casa.

La suite Imperial, regalo de boda de sus padres, daba a la plaza Vendôme. La atravesaba en ese momento un carro cargado con frutas. Mientras les deshacían el equipaje, María se sentó junto a su marido, acomodado en uno de los sofás de uno de los salones del hospedaje:

—Acabo de ver un carro que traía melones y otras frutas, muy buen género parecía, y he recordado una anécdota que cuenta mi admirado Alejandro Dumas en el libro que he venido releyendo en el tren.

Ramón, que andaba desentrañando los relieves de la pared de la habitación, volvió la mirada hacia su mujer.

—Era el Diccionario gastronómico, ¿es así?

—Así es. Cuenta que un día recibió una carta del Ayuntamiento de Cavaillon, sabes que es una zona donde hay mucha plantación de melones, en la que le pedían que les enviara dos o tres de sus novelas, las que él considerara mejores, porque querían fundar una biblioteca con los más insignes autores franceses. Dice Dumas que, claro, lo pusieron en un aprieto, pues no sabía elegir de entre los seiscientos libros que tenía escritos. Afirma que le hubiera pasado igual con sus hijos…, así que ¿sabes lo que hizo el muy ingenioso?

Ramón frenó el movimiento de sus dedos, dejó de peinar las rayas de terciopelo del sillón. Le había picado la curiosidad la anécdota que contaba María.

—¿Cómo lo voy yo a saber si no leo libros de cocina?

—Pues para eso estoy yo, para contártelo. —María rio y prosiguió, ufana, su charla—. Les contestó que se negaba a elegir, que todos los libros le parecían buenos, pero que más que sus libros le gustaban los melones de la zona, así que les proponía remitirles la colección completa de sus obras si ellos se comprometían a pagárselos ¡con melones de los de color verde! A razón de doce al año de manera vitalicia. ¿Te lo puedes creer?

—Y los de Cavaillon contestaron que sí, imagino…

—Sí, sí, aprobaron la propuesta por aclamación. —Los dos rieron—. Y cuenta también Dumas que, cuando escribió las líneas, llevaban doce años de trato y que los melones habían sido siempre excelentes. Dijo que anhelaba que sus novelas gustaran tanto a los de Cavaillon como a él sus melones.

Así de divertidos los encontraron las doncellas cuando entraron a avisarlos de que ya estaban colocadas todas sus maletas y baúles.

Se refrescaron y cambiaron el atuendo, pidieron un refrigerio ligero que tomaron en la habitación y descansaron hasta la hora de arreglarse para la cena. María aprovechó para escribir a la familia sobre la llegada a la capital francesa y para terminar las notas de agradecimiento a los asistentes a su enlace.

Auguste Escoffier, conocido de la familia y actual jefe de cocina del hotel Carlton de Londres, estaba esos días en los fogones del Ritz de París, que también habían estado bajo su tutela y que no había dejado de supervisar. Fue un aliciente más para que el matrimonio Echagüe Mestayer decidiera no salir del hotel esa noche. La comida exquisita y la conversación inteligente de un caballero como monsieurEscoffier eran dos de los placeres que los recién casados compartían y valoraban por encima de la mayoría de las cosas.

—¿Estás lista, querida?

María salía en ese momento al encuentro de su marido. Estrenaba un vestido largo, con leve cola, de gasa, en color hueso y negro y encajes de tul bordado con motivos florales.

—Siempre consigue sorprenderme tu elegancia, María. Estás soberbia.

Complacida, la mujer agarró a Ramón del brazo y bajaron al comedor. Rebosante de satisfacción, notaba el halo de admiración que despertaban a su paso.

Nada más poner un pie en la sala, avisaron a Escoffier de su llegada y este salió a saludarlos. Los acompañó a su mesa, junto a las cristaleras del jardín interior, y les aconsejó sobre el menú.

—Si acaban de llegar de viaje yo comenzaría con un consomé Olga, es muy natural y reconfortante, para asentar el estómago…

—Perfecta elección —exclamó Ramón.

—De segundo a mí me gustaría algo también ligero, monsieur Auguste —apuntó María.

—¿Un salmón con salsa muselina y pepino, quizá? No es el pescado más suave, pero es pescado al fin… —María asintió con la cabeza—. Y para el señor me atrevería a sugerirle un plato de pularda asada con arroz, trufas y foie gras, al que he denominado pularda Derby.

—No se hable más, pues —aceptó Ramón—. El vino lo dejamos también a su elección.

—Oh là là…, si puedo escoger yo, les serviría una botella de Lacryma Christi que tenemos en exclusiva y es excelente, no sé si conocen este vino.

—No solo lo conocemos, lo hemos degustado en distintas ocasiones y lo apreciamos mucho —respondió María con una amplia sonrisa. Envalentonada, prosiguió su intervención—. Conozco más bebidas y he catado muchas más clases que la mayoría de las personas. Mi abuelo materno era banquero. En aquel entonces la banca era privada y venía a formar como una gran familia: los corresponsales eran verdaderos agentes comerciales que hacían intercambios entre ellos, proporcionándose unos a otros cuanto les interesara de sus países respectivos. Mi abuelo fue un refinadísimo gastrónomo y su despensa era una verdadera feria de muestras de todos los productos mundiales. Su bodega estaba igualmente numerada y catalogada. Allí había de todo, desde vino del Hermitage hasta el Lacryma Christi, que usted nos propone, desde el vino de Lesbos hasta el auténtico Tokay; por supuesto también tenía vinos de Rioja, Burdeos, Valdepeñas, Priorato y muchos más. Siempre reservas de sus mejores años. Tenía coñacs centenarios, los auténticos ponches suecos, los kirsch de la Selva Negra, sin olvidar cuantas bebidas exóticas inventó la humanidad: aguardientes de arroz chinos, pulque, chicha, pisco, tequila americano y no sigo, monsieur Auguste, porque tendrá usted más cosas que hacer que escucharme… Aunque si alguna vez estuviera interesado, estaría encantada de contarle todo lo que mi abuelo tenía en aquella bodega, era un auténtico museo.

—Me encantaría escucharla, señora, claro que sí. No sé si alguna vez les he comentado que el éxito de mi cocina se debe al hecho de que mis mejores platos han sido creados para las mujeres, así que escucharlas siempre me parece un plan excepcional. —Escoffier miró a uno de los camareros que le hacía discretas señas—. Pero tendrá que ser en otro momento, ahora debo volver a la cocina.

Ramón y María disfrutaron de una cena a la altura de su luna de miel, grandiosa. Como preámbulo del postre, Escoffier regresó.

—¿Todo del gusto de los señores?

—Todo espléndido, amigo mío, como siempre. En su punto y en su justa medida —respondió Ramón—. Sorprendente el sorbete al champán.

—La muselina tenía un regusto que no me pareció el habitual. Estoy acostumbrada a probarla con un toque de nuez moscada, ¿es posible que usted haya cambiado esta especia por estragón? —se interesó María.

—Así es, madame…, me deja asombrado… ¿Qué le pareció con estragón?

—Todo un acierto, redondea la salsa y acentúa el salmón. ¡Deliciosa!

—Me alegro mucho, así me aseguro volver a verlos. —Todos rieron—. ¿Me permiten que sugiera los melocotones Melba de postre?

—¡Era justo lo que iba a pedir! —contestó María entusiasmada.

—¿Nos elegiría una botella de champán y gustaría de brindar con nosotros? —lo invitó Ramón.

—Será un honor brindar por este periplo vital que ahora comienzan. —Escoffier se quedó pensativo—. Por cierto, ¿pasarán toda la luna de miel en París?

—¡Oh, no! Partimos el jueves, en el Orient Express, hacia Constantinopla —explicó María—. Pararemos unos días también en Viena y en Budapest.

—Oh là là, ¡qué viaje más inspirador! —se sorprendió el cocinero—. ¿Tendrá la bondad de escribirme, María, acerca de las exquisiteces y los ingredientes exóticos que vaya probando?

—¡Por supuesto! Será un honor.

6Trufas de castaña y chocolate

Una hora antes de que partiera el tren, el matrimonio Echagüe Mestayer y sus dos baúles, de la novedosa lona Trianon de Louis Vuitton, dos maletas y su bolso de cabina estaban en la Estación del Este, a la espera de subir a ese ferrocarril sin fronteras convertido en mito ya desde su inauguración.

María quería viajar en el Orient Express desde que era muy niña; cuando su padre leyó en voz alta la crónica de Edmond About, enviado especial de Le Figaro, en el viaje de estreno, el 4 de octubre de 1883. Ansiaba vivir las maravillas que el periodista narraba, y ahora que, por fin, había llegado el momento, no cabía en sí… de nervios, de emoción, de impaciencia.

Una vez en el interior de la leyenda confirmaron que About no había exagerado con ningún adjetivo: aquello era un sueño. Las paredes estaban revestidas de maderas nobles, teca, nogal y caoba; la tapicería, en piel repujada en oro; los aseos eran de mármol… Había calefacción central, agua caliente y luz de gas. Y cuando el tren se puso en movimiento y el traqueteo era casi imperceptible, gracias a las mullidas alfombras, el matrimonio, en un alarde de entusiasmo, pidió una botella de champán para brindar por lo que sería un viaje inolvidable.

Llegaron al vagón-restaurante con el cuerpo inundado de alegría y, aunque pudiera parecerles imposible, aún fue en aumento. Comer a ochenta kilómetros por hora era fascinante, sobre todo, hacerlo con cubertería de plata, manteles de hilo y unas copas que encandilaban con su brillo, igual que los botones del uniforme de todo el personal, también el de los camareros.

Al finalizar el día, volvieron a su compartimento y encontraron las camas bajadas, abiertas y una trufa, diminuta y perfecta, de castaña y chocolate sobre cada una de las almohadas. El bombón se les fue derritiendo en la boca y fue la excusa perfecta para no tener que abrirla; se habían quedado sin palabras. Cuando se acostaron y comprobaron que las sábanas eran de seda, ambos estuvieron de acuerdo en que aquel tren rivalizaba en comodidad con el apartamento más lujoso de París.

Budapest y su arquitectura imponente, sus grandes avenidas, el río Danubio, que amarraba las dos partes de la ciudad por el puente de las cadenas, y ese color de la paprika fueron la mejor introducción para un viaje de novios de ensueño.

Prácticamente a diario, bien antes de ir a dormir o en cualquier hueco que acomodara, María escribía en un cuadernito. No fue hasta el trayecto hacia la mítica estación de Sirkeci, en el estrecho del Bósforo, cuando Ramón se atrevió a preguntar por el contenido de aquella libreta.

—Me gustaría que me leyeras algo de lo que tanto escribes en ese diario, María —comentó Ramón, dejando a un lado el ejemplar de Le Figaro, cortesía del Orient Express, que se encontraba en su compartimento—. Siento suma curiosidad. —Enseguida matizó su atrevimiento—. Si se puede saber, por supuesto.

—No es ningún secreto. Te leo lo que acabo de escribir: «Lo que caracteriza la moderna cocina húngara, aparte de ciertas costumbres que le son particulares, tales como servir los platos de pasta como macarrones, nouilles, etc., al final de la comida, es el empleo abundante de cebolla, manteca de cerdo, paprika y nata cruda agria (conocida por smitana), que cada vez se tiende más, sobre todo en las buenas mesas, a sustituir por nata fresca. Aunque estos ingredientes se emplean en casi todas las cocinas, no en la proporción que en la húngara». ¿Quieres que siga? Ahora cuento un poco de la paprika, digo que es el condimento que caracteriza sus guisos y que no es para tacharla de diabólica, como hacen muchos, pues en realidad es más suave que la pimienta negra y algunas hasta contienen azúcar.

—Mmm… —Ramón se quedó pensativo—. No sé por qué nunca te había preguntado, daba por hecho que lo que redactabas era un diario íntimo… ¿Para qué escribes esas notas?

—Pues…, no lo sé…, supongo que para nada, para tenerlas. A lo mejor algún día sirven para algún fin mayor que el de refrescarme la memoria. También escribo recetas que me sorprenden, lugares a los que me gustaría volver, anécdotas históricas, leyendas o dichos de allá a donde viajo. Me da la impresión de que es una manera de ordenar lo que tengo en la cabeza. —María guardó silencio unos segundos—. Ahora, por ejemplo, empleo estas notas para la correspondencia con Auguste Escoffier, para no olvidar nada de lo que vamos degustando.

La vida callejera de Constantinopla, el bullicio de los bazares y sus aromas exóticos y entremezclados, los colores penetrantes, los arcos de dovelas de tonos alternos y las bóvedas al sol no dejaron indiferentes a los recién casados. María, tras presenciar un espectáculo de derviches, apenas logró salir del trance al que la arrastraron los bailarines giradores, escribió a su casa.

Constantinopla, miércoles 30 de octubre de 1901

Queridos padres y Luisa:

La vitalidad de Constantinopla nos ha embaucado. Esta ciudad, mitad Asia, mitad Europa, es un auténtico desafío para los sentidos, un tesoro. Hemos visitado muchas cosas: el palacio Topkapi; la maravillosa mezquita bizantina de Santa Sofía y su cúpula gigantesca, la Mezquita Azul, con miles de mosaicos de distintos tonos de añil, el hipódromo y su obelisco egipcio… Todo merece una visita, pero si hay algo que, en mayor medida, nos ha llamado la atención es la vida en la calle: decenas de personas van de un lado para otro, los hombres con un característico sombrero rojo, pasean en carruaje o a pie, o venden en las aceras cualquier objeto, por inverosímil que parezca. Toldos y más toldos dan sombra y cobijo a cafés y a puestos de comida, muchos de especias, o de baratijas.

Esta mañana estuvimos en el Bazar de las Especias. Disfruté mucho del regateo en lo que parecía un escenario de Las mil y una noches. Compré tantas especias que tuve que hacerme también con un baúl para poder transportarlas.

Nos cuesta mucho acostumbrarnos al café, así que hemos decidido solo tomar té, aunque también es muy fuerte, más que el de Marruecos. El café parece que tuviera tierra, de hecho, Ramón fue a quejarse a nuestro guía, un empleado del hotel, la primera vez que lo tomamos, y resulta que nos explicó que no es eso, sino que no lo cuelan y está lleno de posos.

Dentro de unos días salimos ya para nuestra adorada Viena; no veo la hora de asistir a la Ópera. Gustav Mahler me despierta mucha curiosidad, a ver cómo se le da dirigir a Wagner.

Comeré un pedazo de tarta Sacher por vosotros.

Vuestra hija y hermana que os quiere,

MARÍA

Viena era siempre una apuesta segura y no los defraudó. Un aposento digno de los Habsburgo, el Hotel Bristol brillaba tanto por su comodidad como por su abolengo, a escasos metros del Teatro de la Ópera de la Corte Imperial y Real de Viena; los paseos y las meriendas en la confitería Demel hicieron que los días se les pasaran en un suspiro.

De nuevo instalados en el elegante coche comedor del tren, con sus mamparas de cristal brocado, los manteles de hilo del más fino y, sobre todo, esa madera envolvente, tan cálida y noble, María escribió, tal como había prometido, a Escoffier.

Estimado Escoffier:

Te detallo, por ciudades, las notas gastronómicas que fui recopilando en este viaje de ensueño, tal como me solicitaste.

Budapest

Tienen una repostería exquisita, no en vano es la húngara la mejor harina de trigo del mundo. Seguro que sabes que muchos reposteros franceses la piden expresamente. Nos sorprendió la cantidad de referencias francesas que ofrecen en sus restaurantes, probamos un foie que nada tenía que envidiar al mejor de Alsacia. Preguntamos a un reputado cocinero por la cuestión y nos contó que su cocina ha estado muy influida por la del país galo, pues era la que imperaba en la corte de Viena en los siglos pasados. Los aristócratas y los grandes cocineros que les servían refinaron sus recetas gracias a su influjo, las fueron adaptando al gusto de Occidente y en la actualidad tienen señas de identidad propias, como la paprika, pero cada vez están más diluidas.

Probamos el famoso gulyás, pero el verdadero, no el saboteado por los cocineros extranjeros, de carne, cebolla, paprika, patatas en dados y pasta, y otro llamado tokany, también con carne, setas y guisantes, picante, pero sin paprika. No me sedujeron, algo insípidos y la pasta dura, al parecer en estas tierras la cuecen menos que nosotros.

Constantinopla

Aquí se hace gran consumo de arroz y cordero. Lo preparan en kujan (asado de cordero), enpiag (con arroz), cortado en pedacitos y ensartados en junquillos (los «pinchitos» de los moros), guisado con hortalizas variadas, como calabacines cortados en dados; hecho picadillo bien especiado, agregándole, a veces, arroz. Envuelta esta farsa o picadillo en hojas de viña, higuera o repollo, y cocidos en caldo o bien en empanadillas. A estos rellenos los llaman dolmas.

Tienen también el tank (pollo cocido), el Imam Baildi, el tarabo, compuesto de carne picada, arroz, cebolla y espinacas (en forma de albóndigas envueltas cada una en dos hojas de espinacas). En cuanto a las berenjenas y calabacines los rellenan normalmente con ternera, cerdo y jamón. Entre los platos típicos está la cebolla rellena de carne de caballo —esto no nos atrevimos a degustarlo—, los mejillones fritos, los mejillones rellenos en su media valva con un picadillo de cebolla, arroz y uvas pasas sultanas y los beureks, hechos con pasta de hojaldre rellenos con quesos turcos o con farsa o picadillo.

Utilizan muy bien el hojaldre. Lo probamos en entrantes, hojaldres rellenos con quesos del país, Cachu y Müitia, y dulces, hojaldre muy fino con pistachos y miel por dentro, a los que llaman baklava. Deliciosos.

Los sabores de Constantinopla nos parecieron exóticos e intensos, no se los podía definir como delicados, tampoco la presentación de los platos, pero sí como verdaderamente aromáticos, suculentos y apetitosos.

Viena

Típicamente vienés no veo más que los escalopes (filetes de ternera) envueltos en huevo batido y pan rallado, y fritos con mantequilla (los famosos «Escalopes a la Vienesa» de los restaurantes), así como mucha charcutería y abundantes féculas. Eso sí: rindamos pleitesía al exquisito pan vienés. En cuanto a su repostería —más propiamente su bollería—, supera a todas las demás.

Aunque no sea estrictamente culinario, como compete a la vida, opino que también a la cocina, me gustaría contarte que estuvimos en la representación de Tannhäuser, la ópera de Wagner, dirigida por Gustav Mahler. De este espectáculo total, donde por primera vez pude observar que ningún factor desmerecía a los demás —música, decorados, cantantes, vestuario…—, pude volver a deducir algo que siempre he defendido: la dirección obstinada y las ideas definidas, sin demasiadas concesiones, dan frutos cercanos a la perfección. Esté una o no de acuerdo. Si no has disfrutado de Mahler, espero que puedas hacerlo pronto, es sorprendente desde el primer instante, en el que atenúa las luces para que se pueda disfrutar sin distracciones de su obra.

A la llegada a la recepción del Ritz preguntaron por Escoffier, para entregarle las notas del tren, pero los informaron de que no estaba en la ciudad, sino en Londres:

—Si nos quiere dejar la carta, se la entregaremos tan pronto nos visite, no suele tardar más de un mes en volver —le explicó el jefe de recepcionistas.

—Es un hombre tan ocupado…

—Desde luego, y más ahora que está escribiendo una guía culinaria.

—¡Ah, no sabía! ¡Qué buena noticia! Solo conocía su tratado sobre el trabajo de las flores de cera —contestó María—. No sé cómo le da el tiempo para todo.

—Le da el tiempo para aún más cosas, madame, es un hombre preocupado por la filantropía y ayuda a causas humanitarias. Desarrolla un programa de ayuda social para los hambrientos y, en especial, para los cocineros jubilados que son pobres, enfermos o adictos al alcohol.

—Tampoco conocía esa faceta de Auguste…, ¡es toda una caja de sorpresas! Estaré atenta a ese libro, me encantará leerlo.

Solo pasaron una noche en la Ciudad de la Luz, al día siguiente partieron de vuelta a casa, a dar comienzo al resto de sus vidas, que empezarían en el tercer piso de la calle Ibáñez A, de Bilbao.

7Changurro o centolla a la Donostiarra

Leonor no dormía en los cuartos de las doncellas, en el piso superior de la casa. Solo lo hizo los primeros años al servicio de la madre de María, después se casó con un muchacho de su pueblo, minero en Miribilla, su novio de siempre, y juntos compartían cuarto en casa de un hermano de él, en Zabala. Su cuñado había enviudado en el parto de su tercera hija y cualquier ayuda era siempre escasa.

A una Leonor exhausta de la tarea en casa de los Mestayer le había tocado criar a esas tres sobrinas, la menor desde su primer día. Precipitó su boda y se encargó de sacarlas adelante haciendo malabares, con tanto esfuerzo que, aunque tuvo que penar dos pérdidas a las escasas semanas de gestación, se le quitaron las ganas de traer su propia descendencia.

La mayor, Trini, empezó a los trece a servir en casa de unos Echevarrieta. Para ese entonces ya tenía los nudillos endurecidos de fregar suelos y la responsabilidad asentada de cuidar a sus hermanas. Se podría afirmar que hasta le resultaron un alivio las tareas en casa ajena, al menos tenía una cama para ella sola y comía tres veces al día. También lo fue para Leonor y los demás adultos. Restar una boca, aunque fuera pequeña, no era poca cosa. La peor parte la llevó Remedios, que, con ocho años, relevó a su hermana en las tareas domésticas familiares, el cuidado de Milagros, la menor, de seis, entre otras. Ella era menos hacendosa, mucho más bonita, aunque las magulladuras pronto le borraron la frescura en la belleza, y soñadora. Prefería mirar por la ventana: las nubes, tan pronto un carro con el que viajar a cualquier otro lugar como un ángel que le susurraba secretos desde el cielo, le parecían infinitamente más interesantes que guisar garbanzos y patatas.

Si Leonor, por lo que fuera, era la primera en llegar a casa al anochecer, la sangre no llegaba al río. Enmendaba deprisa lo que faltara en la cocina, le añadía cualquier cosa que hubiera logrado rapiñar de la cocina de los Mestayer, y los hombres podían sentarse a la mesa tan pronto volvieran de la faena, de la mina uno y del ferrocarril el otro. Apenas se lavaban las manos y ya abrían la boca, famélicos. Era su única comida caliente del día. Pero cuando la mujer se retrasaba porque los señores daban una cena o requerían su presencia por cualquier asunto, y era el padre el primero que abría la puerta, la historia se truncaba al negro.

—¡Reme!, ¡Reme!, ¡chiquilla del diablo! ¿Dónde está la comida? ¡Aquí no huele a puchero!

La comida nunca estaba. Siempre había algo mejor que hacer.

—Si no fuera porque necesitamos quitarnos bocas de encima mandaba a llamar a tu hermana mañana mismo. ¡Tú no sirves para nada! ¿Me oyes, insolente? ¡Para nada!

Ese era el preámbulo de la paliza. Se quitaba el hambre golpeando a la niña, que aun con el labio o un brazo partido, los ojos morados y el estómago tullido, de un golpe sobre otro, día tras día, no se doblegaba. Escondía a su hermana bajo la cama, no fuera que también la alcanzara, y daba la cara.

El marido de Leonor cogía algo de pan y se encerraba en su habitación a esperar a su mujer, que al llegar curaba a Remedios y trataba de procurarle consuelo y adelantar la comida de la noche siguiente.

Remedios no aprendía con los palos. Había depurado una técnica para pensar en sus anhelos mientras los recibía, y así los iba tolerando.

Cuando llegaba un día sin lluvia intensa, recogía las habitaciones por encima, lavaba la cara y peinaba tanto a su hermana como a ella misma, y las dos salían a la calle, a ver el mundo que se les limitaba a un cuadrado exiguo de cielo desde la casa, pues todas las ventanas daban al patio del carbón.

Así un día y otro, hasta que conoció a Ismael. Ella ya tenía diez y el chico catorce. Su padre era el dueño de un puesto en el mercado, por lo que la amistad, además de una sensación nueva en todo el cuerpo, más placentera incluso que cuando pudo probar el flan y aplastar aquella masa dulce contra el paladar, le reportó algún que otro puerro, a veces un ajo, para añadir a la cena, o manzanas, que se convirtieron en la única merienda que las niñas habían conocido hasta entonces.

Ismael era alto para su edad, tenía los ojos grandes y la piel y las manos curtidas del trabajo en la tierra. La trataba con respeto y le decía que tenía la tez tan fina como una marquesa. Remedios se prendó de su mirada amable y le empezó a brindar las historias que se inventaba y que, hasta ese momento, tenían como única receptora a su hermana. A partir de entonces, a diario, tras recoger la casa entre las dos, ya no quiso ver más mundo que el mercado. Si llovía mucho y Mila no quería salir o estaba aburrida de tanto puesto de verdura, Reme saltaba a la calle igualmente, nunca faltó a su cita con Ismael. El padre, que sabía que esa chiquilla flaca era el único entretenimiento vital de su hijo, lo dejaba alejarse a ratos de su obligación.

Reme nunca pensó que aquella amistad tuviera nada de malo hasta una noche en la que se fue temprano a la cama, que compartía con Milagros, sin cenar. La tunda a ella también le quitaba el hambre. Se despertó de madrugada sobresaltada, un ungüento viscoso le salía de entre las piernas. Tenía un olor profundo y extraño. La oscuridad no le permitía ver el color. No encendió lumbre para no despertar al padre. Estuvo rezando hasta la claridad del amanecer y cuando vio el rojo intenso del líquido espeso que le salía del cuerpo no pudo reprimir un hipido, segura de que aquello era una maldición por la felicidad que andaba sintiendo. Milagros se despertó por los suspiros de su hermana y ella sí que gritó al ver el charco de sangre en el que estaba Remedios. Por fortuna, su padre y su tío ya estaban fuera de casa. Leonor se disponía a salir cuando escuchó a la niña:

—¿Qué ocurre, Mila?

—¡Es Reme! ¡Se está muriendo por las piernas!

—¡Cállate, tonta! —le recriminó su hermana.

—¿Qué dices, niña? —preguntó Leonor asomándose al cuarto. Vio la mancha de sangre en la sábana y se llevó la mano a la boca—. ¡Madre mía! Ya eres mujer, pues…

Las niñas no salían de su susto. Leonor, diligente para no retrasar su entrada al trabajo, les explicó cómo debían limpiar la sangre y cómo colocarse unos paños que empaparan su menstruación. Les dijo que por la noche hablarían del tema y se fue.

Milagros se encargó de la limpieza de la casa y de la cama, así como de la preparación de la cena, no quiso que su hermana se levantara por si se agravaba la enfermedad de ser mujer. Fue ella al mercado a avisar a Ismael de la ausencia, como si no se fuera a dar cuenta, y, a escondidas, recibió dos tomates de buen tamaño que les hicieron de almuerzo y una col que echaron al guiso de la noche.

Cuando llegaron los hombres a la mesa, el caldo espeso estaba servido. Así fue, desde entonces. Milagros, ya con ocho, mucho más aplicada en las labores domésticas, recibió el testigo de su hermana, y Reme pudo empezar a curar sus heridas, que pronto quedaron solo en cicatrices.

Leonor le explicó que eso de la sangre no era una maldición solo de ella, también del resto de mujeres, del ganado y de las perras. Por si fuera poco, era reiterativa, venía todos los meses. Y, aunque la exposición fue áspera y amarga, a Remedios le pareció todo un bálsamo. Ella tendría tres paños propios para ir cambiando. Tenía que lavarlos cada vez que los usara.

Remedios empezó a sentirse mujer, como decía Leonor que era, por lo que empezó a portarse como tal. De camino al mercado iba moviendo las caderas y, justo antes de entrar, se pellizcaba las mejillas y se atusaba el pelo, ante la mirada entre atónita y divertida de Milagros. Sus historias también cambiaron de registro, ya no hablaban de niñas conquistadoras ni de animales en el bosque, ahora versaban sobre amores, no siempre malogrados.