5,99 €

Mehr erfahren.

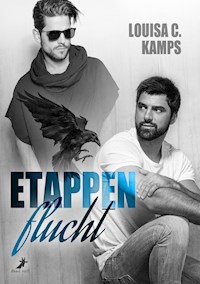

- Herausgeber: dead soft verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Florian Richter heißt nicht nur so, er ist auch Richter – und zwar in Hamburg. Nach einem Fahrradunfall wird Florian ausgerechnet in das Krankenhaus eingeliefert, mit dem er einige düstere Erinnerungen verbindet. Dementsprechend ist seine Laune, die er prompt an allen Anwesenden auslässt. Nur Mathias Winkler, der die Stationsleitung innehat, hält dagegen. Florian ist beeindruckt – doch mehr von Mathias' dunkelbraunen Augen und seiner sexy Stimme. Durch Zufall treffen sich die beiden unterschiedlichen Männer wieder und tasten sich langsam aneinander heran. Doch ihre Auffassungen von Freundschaft kollidieren sehr bald – Florian will sich nicht outen, um seine Karriere nicht zu gefährden. Und das Letzte, was Mathias will, ist eine heimliche Affäre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Paragraphenreiter

Impressum

© dead soft verlag, Mettingen 2017

http://www.deadsoft.de

© the author

Cover: Irene Repp

http://www.daylinart.webnode.de

Bildrechte:

© zamphotography – fotolia.com

© sk_design – fotolia.com

© Roman King – fotolia.com

1. Auflage

ISBN 978-3-96089-092-8

ISBN 978-3-96089-093-5 (epub)

Inhalt:

Florian Richter heißt nicht nur so, er ist auch Richter – und zwar in Hamburg.

Nach einem Fahrradunfall wird Florian ausgerechnet in das Krankenhaus eingeliefert, mit dem er einige düstere Erinnerungen verbindet. Dementsprechend ist seine Laune, die er prompt an allen Anwesenden auslässt. Nur Mathias Winkler, der die Stationsleitung innehat, hält dagegen. Florian ist beeindruckt – doch mehr von Mathias‘ dunkelbraunen Augen und seiner sexy Stimme.

Durch Zufall treffen sich die beiden unterschiedlichen Männer wieder und tasten sich langsam aneinander heran. Doch ihre Auffassungen von Freundschaft kollidieren sehr bald – Florian will sich nicht outen, um seine Karriere nicht zu gefährden. Und das Letzte, was Mathias will, ist eine heimliche Affäre.

1 Bei Risiken und Nebenwirkungen …

„Das soll ein Scherz sein, oder?“

„Ich wüsste nicht …“

„Jetzt hören Sie mir mal zu! Nur weil ich von Berufswegen verpflichtet bin, mich privat zu versichern, heißt das noch lange nicht, dass ich bereit bin, mich hier ausnehmen zu lassen wie eine Weihnachtsgans!“

„Das will doch gar keiner. Hören Sie, Herr …“

„Nein! Ich glaube kaum, dass Sie einem Kassenpatienten vorschlagen würden, das Wochenende im Krankenhaus zu verbringen, wegen eines Fahrradsturzes! Sie haben getastet, Ultraschall-, CT- und Röntgenbilder gemacht, ganz zu schweigen von den Körperflüssigkeiten, die Sie mir zur Untersuchung abgenommen haben. Es reicht. Wo muss ich unterschreiben, damit ich gehen kann?“

Mann, bin ich genervt. Seit drei Stunden werde ich durch die Mangel gedreht. In diesem Fall habe ich wahrscheinlich noch Glück. Wäre ich gesetzlich versichert – besser nicht darüber nachdenken. Fakt bleibt, ich fühle mich wie ein Versuchskaninchen. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Ein Grund dafür, dass Gerichtsverfahren so lange auf sich warten lassen, ist die völlige Überbelastung vieler Richter. Fiele ich aus, müssten vielleicht Verfahren verlegt werden, für die ich zuständig bin, und das kann ich nicht leiden. Gerade weil ich in einer großen Strafkammer am Landgericht Hamburg der vorsitzende Richter bin. Wie üblich arbeiten neben mir nur zwei weitere Berufsrichter und Schöffen im selben Zuständigkeitsbereich. Jeder Tag, den bestimmte Menschen weiter auf der Straße verbringen, gibt ihnen Gelegenheit zu morden, Drogen zu verteilen, Waffen zu verschieben, Menschen zu versklaven oder zur Prostitution zu zwingen. Mit anderen Worten – ich nehme meinen Job ernst! Ich bezweifle gar nicht, dass Doktor Wiesengrund das von sich auch behauptet. Selbst, dass er seinen Beruf anscheinend zu ernst nimmt, kann ich ihm nicht übelnehmen. Er ist nur ein Opfer des Systems. Krankenhäuser sind in der heutigen Zeit schließlich nur noch Unternehmen. Es geht um Profit und ein Privatpatient mit Chefarztbehandlung im Einzelzimmer, der lediglich hier und da mal eine Ibuprofen braucht anstelle aufwendiger Behandlungen – da hätte ich ebenso die Eurozeichen in den Augen. Vor allem, weil Privatpatienten inzwischen zum größten Teil die Krankenhäuser finanziell über Wasser halten. Pech für den Doktor, dass ich meine Persönlichkeit nicht an der Tür abgegeben habe. Nur weil ein Gott in Weiß mir was erzählt, füge ich mich nicht. Um das zu erreichen, müsste er mich mit schlüssigen Argumenten überzeugen. Ohne Nachfragen werde ich mich jedenfalls nicht unterordnen. Damit sind wir wieder bei den Gewinnabsichten des Krankenhauses. Ich entscheide immer noch selbst, welche Dienstleistung ich für mein Geld in Anspruch nehme und in diesem Fall, welche nicht.

Für diese Haltung können mich viele Leute nicht leiden. Das ist nicht mein Problem. Ich bin schon immer angeeckt. Es ist nicht so, dass ich ein Schild auf der Stirn habe, auf dem pauschal in Leuchtbuchstaben dagegen steht. Ich mache aber nicht alles mit.

Doktor Wiesengrund, bei dem ich mir inzwischen vorkomme wie in der Schwarzwaldklinik, scheint das jedoch nicht begriffen zu haben, denn er holt schon wieder Luft.

„Herr Richter. Sie haben mehrere Rippenprellungen, einen geprellten Wirbel und Sie haben eine Beule am Hinterkopf, so groß wie ein Tennisball. Selbst wenn keine inneren Verletzungen festzustellen sind und das Schädel-CT ohne Befund ist, heißt das noch lange nicht, dass Sie gesund sind. Schon die kleinste Blutung kann schwerwiegende Folgen haben und muss im Ernstfall schnell behandelt werden. Sie haben angegeben, allein zu leben. Daher muss ich darauf bestehen, Sie achtundvierzig Stunden zur Beobachtung hier zu behalten. Außerdem reden wir hier wohl kaum von einem lächerlichen Fahrradunfall. Der Unfallhergang erzählt mir etwas anderes. Sie wurden angefahren, während Sie auf dem Fahrrad saßen. Damit ist die Diskussion für mich beendet.“

„Die … was?“, schreie ich aufgeregt, ehe ich etwas ruhiger weiterspreche: „Was soll das heißen, die Diskussion ist beendet? Wollen Sie mich einsperren? Das ist ja wohl ein Witz, und kein besonders guter. Das ist ein freies Land und laut Gesetz …“

„Laut Gesetz liegt hier eine Akutsituation vor. Natürlich kann ich Sie nicht zwingen, hier zu bleiben, Herr Florian Richter. Ich gehe aber davon aus, dass Sie über genug Verstand verfügen, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Das Gesetz gibt mir recht und sieht vor, dass Sie zur Beobachtung achtundvierzig Stunden hierbleiben. Deshalb ist die Diskussion beendet. Es sei denn, Sie wollen auf eigene Verantwortung gehen?“

Das ist unglaublich. Am liebsten würde ich mit dem Fuß auf den Boden stampfen wie Rumpelstilzchen und vor Frust schreien. Leider bin ich diesem Alter entwachsen. Mist. Aber wie war das noch? Wenn die Argumente gut sind, dann füge ich mich. Und sie sind gut – noch mal Mist. Resigniert hole ich Luft.

„Gut, Sie haben gewonnen. Achtundvierzig Stunden. Aber keine Sekunde länger!“

2 Nachtruhe?

„Im Ernst? Haben Sie mir gerade gesagt, ich darf nicht schlafen?“

„Natürlich dürfen Sie schlafen“, berichtigt die Schwester nachsichtig. Wie heißt sie noch gleich? Monika, erinnert mich ein Blick auf ihr Namensschild.

„Wir wecken Sie nur zwischendurch, messen Blutdruck, den Puls und schauen kurz Ihre Pupillen an und schon können Sie weiterschlafen.“ Vermutlich will sie mich aufmuntern, aber ich merke, wenn jemand versucht, mir einen Bären aufzubinden. Ich bin nicht umsonst mit Mitte dreißig einer der jüngsten vorsitzenden Richter am Landgericht Hamburg, noch dazu in einer Position, für die andere Jahrzehnte gearbeitet haben. Diese Stellung in meinem relativ jungen Alter innezuhaben, ist bei Weitem nicht der Regelfall, sondern eine große Ausnahme. Jedenfalls habe ich mir den Vorsitz durch harte und ehrliche Arbeit verdient. Ein Richter, der mit Nachnamen Richter heißt, hat es dabei zwar nicht gerade leicht, aber das gehört dazu. Leider habe ich kein Pokerface. Jeder kann meine Emotionen und Gedanken direkt in meinem Gesicht ablesen und so kann ich nicht verhindern, dass mir die Augenbrauen fast in den Haaransatz rutschen. Monika schnaubt geräuschvoll und sieht mich so nachsichtig an, als wäre ich ein bockiges Kind. Das nervt mich noch mehr als diese missglückten Aufmunterungsversuche. Mir wird klar – diese Frau nimmt mich nicht ernst. Sie scheint es nicht mal zu merken. Patienten wie ich haben anscheinend in ihren Augen nicht die nötige Geistesstärke, mit den Fakten klarzukommen. Anders ist es für mich nicht zu erklären, warum sie versucht, mich zu beruhigen oder mir etwas schönzureden. Ich meine, hallo? Wir reden hier über Nachtruhe, nicht über eine Nierentransplantation!

„In Ordnung, Herr Richter. Die ersten zwölf Stunden werden wir ein Mal die Stunde kontrollieren. Ist bis dahin alles ohne Befund, werden die Kontrollen in größeren Abständen gemacht. Das heißt, wir werden Sie bis heute Nacht um vier stündlich wecken, dann alle zwei bis drei Stunden. Ab morgen Mittag kontrollieren wir nur noch alle vier Stunden.“

„Danke. Oh, was ist das? Ich bin weder in Tränen ausgebrochen noch habe ich mich aus dem Fenster gestürzt. Komisch. Dabei hatte ich schon Angst, ich könnte mit der Wahrheit über meinen Gesundheitszustand nicht umgehen.“

„Sie sind ein Zyniker, oder?“, sagt Monika nun verärgert.

„Offensichtlich“, antworte ich knapp. Dem ist schließlich nichts hinzuzufügen. Das merkt auch Schwester Monika und verlässt ohne weiteres Geplänkel mein Zimmer. Na dann. Achtundvierzig Stunden.

Der restliche Nachmittag und der Abend verlaufen angenehm ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack, aber ich will mich nicht beschweren. Mir ist furchtbar langweilig. Meine Launen haben sich unter dem Pflegepersonal recht schnell herumgesprochen. Monika sehe ich nicht wieder. Dafür eine Schwester, die ich unterbewusst sofort als Schwester Rabiata betitele. Auf dem Schild an ihrem Kittel steht der Name Hildegard. Diese Dame jagt selbst mir Angst ein und ich bin froh, keine Spritzen zu bekommen. Ich bin nicht sicher, ob Rabiata diese nicht einfach wie Dartpfeile von der Tür aus auf mich werfen würde. Leider hält mich das nicht davon ab, meinem Unmut über die ganze Situation Ausdruck zu verleihen. Rabiata scheint das aber besser verkraften zu können als Monika, weswegen ich irgendwann nichts mehr sage. Zum Ende ihrer Schicht ist meine Langeweile in schlechte Laune umgeschlagen, zudem bin ich genervt. Wenn ich wenigstens lesen dürfte, aber das ist mir strengstens untersagt. Selbst der Fernseher muss aus bleiben. Vorläufig jedenfalls. Damit kann ich zwar noch am besten leben, aber als nach zwanzig Uhr im Radio auch nur noch Schrott zu hören ist, sehe ich rot. Ich brauche ein Ventil, und zwar schnell, sonst werde ich ausrasten. In diesem Moment betritt eine junge Schwester mein Zimmer. Ihre Uniform sieht anders aus und auf ihrem Schild steht Schülerin. Offensichtlich fühlt sie sich nicht wohl, denn sie tritt fast schüchtern an mein Bett und ihre Stimme bestätigt mir, dass sie unsicher ist. Daher versuche ich mich zusammenzureißen.

Es bleibt bei dem Versuch. Aber hey, der Wille war da! Als sie das Zimmer fluchtartig verlässt, muss ich mir selbst eingestehen, dass ich mich wie ein Unmensch benehme. Die Pflegeberufe sind anspruchsvoll, unterbezahlt und sowohl beziehungs- als auch familienuntauglich. Schichtdienste, immer mehr Arbeit und Dokumentationen bei immer weniger Personal. Wenn Pflegekräfte dann noch solche Patienten haben wie mich, macht es das nicht einfacher. Die können ja nicht wissen, geschweige denn etwas dafür, dass … Ich darf nicht darüber nachdenken. Ich nehme mir vor, netter zu sein, egal wer als Nächstes mein Zimmer betritt. Nachdem ich diesen Kompromiss mit mir selbst geschlossen habe, wird mir wieder bewusst, dass ich nichts zu tun habe. Deshalb greife ich zu meinem Handy und wähle die Nummer meines besten Freundes. Vielleicht kann er mich ablenken.

„Hauke Wilhelmsen“, brummt er nach dem dritten Klingeln in die Leitung.

„Florian Richter, Landgericht Hamburg. Ihr Haftantritt ist Montag um acht Uhr früh. Bitte finden Sie sich in der sozialtherapeutischen Anstalt in Hamburg Bergedorf ein.“

„Idiot“, schimpft er mit einem Lachen. „Nur weil ich einen Hof führe und mein Sexleben gegen null tendiert, bin ich noch lange kein Sodomit!“

Ich muss lachen. Der Witz hat inzwischen einen Bart, trotzdem springt er jedes Mal wieder darauf an. Er hat einfach die Angewohnheit nicht auf sein Display zu schauen, bevor er ans Telefon geht. Steilvorlagen müssen genutzt werden.

„Florian, was gibt es? Es ist Freitagabend und erst einundzwanzig Uhr. Arbeitet Mr. Workaholic etwa nicht mehr?“

„Nein, tut er nicht. Bin im Krankenhaus und brauche moralischen Beistand. Mann, Hauke, ich drehe hier durch!“

„Krankenhaus? Was ist passiert? Warum hast du nicht eher angerufen?“

Ups, da ist jemand sauer und ich kann es ihm nicht übelnehmen. Hauke kennt mich besser als ich mich selbst. Wir sind seit dem Sandkasten befreundet und er weiß über alle schmutzigen Details meines Lebens Bescheid. Da meine Eltern sich im sonnigen Süden treiben lassen und seine verstorben sind, haben wir nur noch uns. Na ja, und meine Schwester Sandra, aber die lebt auf einem anderen Stern. Besonders nahe stehen wir uns nicht. Dafür ist der Altersunterschied wahrscheinlich zu groß. Außerdem ist sie die Einzige, die ein Problem mit meiner Orientierung hat. Verstehe das, wer will. Ich sage ja nichts gegen ihre Lebensweise, dann soll sie mich mit meiner genauso in Ruhe lassen. Seine Wut sollte mich jetzt nicht wundern. Ihn zu informieren, wäre meine erste Pflicht gewesen.

„Hauke, hey. Tut mir leid. Ja, ich hätte dich sofort anrufen sollen, aber ganz ehrlich? Ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Außerdem geht es in meinem Zimmer zu wie in einem Laufhaus! Ständig geht die Tür auf und ich werde drangsaliert. Du weißt ja, wie gut ich damit klarkomme, bevormundet zu werden.“

„Pfft. Ja, weiß ich. Na, jetzt hast du ja angerufen. Soll ich kommen? Was ist überhaupt passiert?“

Ich liebe diesen Kerl. Zwar nicht körperlich, aber ich liebe ihn trotzdem.

„Nein, aber danke. Was passiert ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Es ging alles so schnell. Ich war in der Mittagspause mit dem Fahrrad an der Binnenalster. Auf dem Rückweg hat mich was vom Fahrrad geholt. Habe nur den Ruck gespürt und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich auf dem Rücken lag wie ein Maikäfer und mir der Schädel brummte. Mein Fahrrad ist Schrott. Passanten haben der Polizei später erzählt, mich hätte ein Auto von hinten gerammt und sei dann abgehauen. Das habe ich aber alles nicht mitbekommen. Abgesehen von blauen Flecken und einer dicken Beule am Kopf geht es mir gut. Ich muss trotzdem im Krankenhaus bleiben. Die wollen mich bis Sonntag beobachten. Bis Sonntag! Hauke, echt, ich pack das nicht!“

„Du wurdest angefahren?“, schreit er mich an.

„Anscheinend, ja.“

„In welchem Krankenhaus bist du? Ich komme!“

„Nein! Ich schwöre, es geht mir gut! Ich bin nur genervt und gefrustet. Außerdem glaube ich, dass ich mir mein Essen direkt in der Kantine holen sollte, weil ich hier so beliebt bin wie Zahnschmerzen. Die spucken mir bestimmt spätestens morgen in den Kaffee. Wobei … Scheiße! Ich hoffe, ich bekomme hier überhaupt Kaffee! Hauke, ich darf nicht mal fernsehen!“

Stille. Dann traue ich meinen Ohren nicht.

„Lachst du mich gerade aus?“

In diesem Moment wird aus dem unterdrückten Glucksen ein lautes und schallendes Lachen.

„Das ist nicht witzig. Gar. Nicht. Witzig.“

„Doch, ist es. Mister Eiskalt und Unantastbar heult gleich, weil er vielleicht – und ich betone, vielleicht – keinen Kaffee bekommt. Das hat schon eine gewisse Komik.“

„Freut mich, dass ich dich aufmuntern konnte. Ich will dich im Übrigen nicht weiter von Macarena fernhalten. Viel Spaß ihr zwei …“

„Haha. Im Übrigen habe ich Macarena vor drei Wochen an ein Gestüt in Bayern verkauft. Merkst du was?“

„Du hast was? Aber warum? Du liebst diese Stute!“

„Ja, schon. Aber so ist das Geschäft. Jetzt lenk nicht ab. Wir haben uns viel zu lange nicht mehr gesehen. Ich hol dich Sonntag ab. Keine Widerrede. Und dann bleibst du ein paar Tage. Die saubere Luft wird dir guttun. Wo bist du?“

„St. Georg.“

„Jetzt weiß ich, warum du so mies drauf bist. Warum hast du dich nicht verlegen lassen?“

„Weil ich nicht ganz bei mir war, als der Krankenwagen mich hingebracht hat und das St. Georg günstig lag. Außerdem dachte ich, es wird wohl nicht so schlimm werden“, füge ich leiser an. Mann, wie habe ich mich da getäuscht.

„Na, das nenne ich einen Freitag, den Dreizehnten. Ich wünschte, ich könnte was tun.“

„Nein, schon gut. Ich …“

„Jaja, du kommst schon klar. Wie immer, ich weiß. Aber es bleibt dabei. Ich hole dich ab. Halt die Ohren steif und versuch bitte den Pflegekräften nicht allzu sehr auf die Nerven zu gehen.“

„Ich fürchte, dafür ist es viel zu spät. Jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung.“

3 (Alb)Traum

Habe ich mir nicht gerade noch vorgenommen, zu der nächsten Person, die mein Zimmer betritt, so nett wie möglich zu sein? Auf meinem Grabstein wird stehen: Er war stets bemüht. Oder etwas Ähnliches. Ich finde ja den Spruch ‚Guck nicht so blöd, ich läge jetzt auch lieber am Strand‘ super. Den habe ich irgendwo gelesen und finde die Idee lustig. Die Grabinschrift entspricht der Wahrheit, jedoch würde ich mich wohl nicht trauen, sie zu verwenden.

Ich lasse meinen Blick etwas genervt Richtung Tür wandern, als ich höre, dass sie abermals geöffnet wird. Klar, die sechzig Minuten Ruhe sind um. Was ich da sehe, haut mich um. Gerade hat ein neues Gesicht in weißer Kleidung mein Zimmer betreten. Eine männliche Pflegekraft – und was für eine! In diesem Moment bin ich mir sicher, die Entscheidung über meine Grabinschrift besser nicht länger aufzuschieben. Dieser Blick! Ich kann mit allem umgehen, aber diese Ruhe macht mich nervös. Ich bin froh schon zu liegen. Lange, muskulöse Beine, die in der weiten Dienstbekleidung gut zur Geltung kommen. Breite Schultern, Dreitagebart, sehr gepflegt wohl bemerkt, und dann, ja, dann bemerke ich seine Augen. Ich sollte sofort zu Stein erstarren, wenn ich seinen Blick richtig interpretiere. Es steht außer Frage, dass dieser Mann eine riesige Wut auf jemanden hat, wahrscheinlich auf mich. Aber er schreit nicht. Er knallt die Tür nicht. Er sagt nicht einmal etwas. Ich fühle mich in die Enge gedrängt, doch ich kann nicht sagen wovon. Denn er tut oder sagt ja nichts. Er kommt lediglich rein, schließt leise die Tür und schreitet langsam auf mein Bett zu. Dieser Mann, Mathias, wie ich auf seinem Schild lesen kann, verursacht bei mir eine Gänsehaut. Schließlich öffnet er endlich den Mund.

„Ich werde das nur einmal sagen, deshalb hören Sie mir jetzt besser ganz genau zu. Den ganzen Nachmittag über stand mein Handy nicht still. Meine Schwesternschülerin ist vorhin wie ein geprügelter Hund hier rausgeschlichen, selbst Schwester Hilde stand kurz vor der Arbeitsverweigerung. Mir ist es scheißegal, wer Sie sind oder welche Laus Ihnen über die Leber gelaufen ist. Aber das hier ist meine Station, mein Personal, meine Kollegen und meine Verantwortung als Stationsleiter. Werde ich an meinem freien Nachmittag mit Kurznachrichten zugepflastert, weil keiner mehr dieses Zimmer betreten will, kann ich das nicht hinnehmen. Es sieht wie folgt aus: Ich habe Nachtschicht dieses Wochenende und ich habe auf dieser Station allein Dienst. Wir werden uns somit ab jetzt stündlich sehen und ich rate Ihnen, mir keinen Grund mehr für schlechte Laune zu geben. Morgen haben Sie dann Zeit, bei den Schwestern die Wogen zu glätten, denn, und nun kommt der wichtige Teil, ich werde nächste Nacht wieder hier sein. Sollte mein Handy morgen nur einmal wegen Ihnen piepen, werden wir zwei uns kennenlernen. – Schauen Sie her, damit ich Ihre Pupillen kontrollieren kann.“

Wumm. In diesem Moment spaltet sich regelrecht meine Persönlichkeit. Teil eins will sich unter die Decke verkriechen, nur um diesem Blick zu entkommen, weiteren Unmut dieses Mannes fernzuhalten und ein Gefühl von Sicherheit zu simulieren. Teil zwei will diesem Kerl die Klamotten vom Leib reißen, weil allein seine Stimme das Erotischste ist, das ich seit Jahren gehört habe. Ach was, das ich je gehört habe! Abgesehen davon sieht er mit seinen dunklen Haaren, den braunen Augen, seiner Statur und diesem sexy Dreitagebart aus wie ein feuchter Traum auf zwei Beinen. Tja, und dann ist da noch Teil drei. Der will zum Angriff übergehen, um nicht so hilflos zu sein. Allein schon aus Prinzip.

Das Problem ist jedoch, dass Mister schlechte Laune gerade mächtig meinen Puls nach oben treibt. Als er sich über mich beugt, einen Arm neben meinem Kopf abstützt und mir die Augenlider nacheinander hochschiebt, um mit der Lampe meine Pupillen zu überprüfen, kann ich ihn riechen. Sein Geruch ist angenehm und lässt meinen Magen kribbeln. Seine rechte Hand hält die Lampe so, dass ich kurzzeitig von ihm eingerahmt werde. Er ist viel zu nah. Ich kann sogar sein Atem auf meiner Wange spüren. Er riecht ein bisschen nach Karamell, als hätte er gerade ein Bonbon gelutscht. Sein Oberkörper berührt fast meinen. Mir wird schwindelig. Ich kann es nicht vermeiden, in seine Augen zu schauen, und was ich dort sehe, ist unbeschreiblich. Seine Augen sind so dunkel wie Zartbitterschokolade. Sie sind der Wahnsinn. Ich bin froh, als er schnell wieder Abstand zwischen uns bringt. Erleichtert hole ich Luft.

Als nächstes widmet er sich meinem Arm. Er legt zwei Finger an mein Handgelenk und zählt meinen Puls. Anschließend legt er mir stillschweigend die Manschette zum Blutdruckmessen an, schiebt sich das Stethoskop in die Ohren und drückt das andere Ende in meine Armbeuge. Fest. Gemächlich fängt er an, die Manschette aufzupumpen. Mein Puls rast, dagegen kann ich nichts tun. Ich bin gefangen zwischen Schockstarre, Wut und der Erkenntnis, dass ich definitiv untervögelt bin. Es muss so sein. Noch nie hat es ein Fremder gewagt, so mit mir zu reden. Die Tatsache, dass meine Libido trotzdem gerade in Wallung kommt, lässt sich nicht anders erklären.

Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, als die Luft zischend der Manschette entweicht und der unangenehme Druck nachlässt. Doch mein einziger Gedanke gilt meinem unnatürlich schnellen Herzschlag. Er hat es gemerkt. Wie kann es anders sein? Als der Klettverschluss geräuschvoll die Stille durchbricht, schaue ich wieder in sein Gesicht. Schmunzelt er etwa? Mir klappt der Mund auf. Das ist ja wohl unglaublich.

„Ich gestehe, ich habe mit fast allem gerechnet, aber nicht mit nichts. Ich bin doch im richtigen Zimmer, oder?“, fragt er.

Nett sein, nett sein, nett sein, wiederhole ich wie ein Mantra meinen Vorsatz. Zum Glück spricht er weiter, bevor ich zu einer Antwort ansetzen kann.

„Der Augendruck scheint in Ordnung. Die Pupillen sehen normal aus. Der Blutdruck ist etwas höher als vor einer Stunde, aber Ihr Puls, tja, der ist jenseits von Gut und Böse. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, Sie seien gerade von einer Joggingrunde zurück. Ich vermute, Sie stehen kurz vorm Platzen, daher werte ich die abweichenden Daten als genau das. Eine Ausnahme. Wir sehen uns in einer Stunde“, sagt er und dreht sich um.

„Wenn Sie noch mal so mit mir reden wie vorhin, beschwere ich mich bei Ihren Vorgesetzten. Im Übrigen sind Sie nicht verpflichtet, während Ihrer Freizeit Nachrichten aus Ihrem dienstlichen Umfeld anzunehmen oder darauf zu reagieren. Wenn Sie schlechte Laune haben, weil Ihre Kollegen Sie während Ihrer Freizeit belästigen, ist das Ihr Problem und nicht meins. Mich regt lediglich auf, dass ich behandelt werde wie ein Kind, dem niemand zutraut, dass es den vollen Umfang an Informationen versteht. Außerdem nervt es mich von Schwestern, die unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden, nicht ernst genommen zu werden. Das mit der Schülerin tut mir allerdings leid. Sie hat meinen Frust zu Unrecht abbekommen.“

4 Freitag, der Dreizehnte

Es dauert gefühlte Stunden bis mir klar wird, was hier eben passiert ist. In Echtzeit sind es gerade ein paar Minuten. Zusammengefasst – ich habe es verbockt, und zwar gründlich. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich hätte einfach die Klappe halten oder wenigstens netter sein sollen. Alternativ könnte ich mir eine Zielscheibe auf den Hintern malen. Spritzenpfeile von Schwester Hildegard in den Hintern wären mir im Nachhinein tausendmal lieber als die Spritzen, die mir das männliche Exemplar gerade aus seinen Augen zugeschossen hat. Verdammt, dieser Mathias. Ich muss hier raus. Zum ersten Mal schaue ich mich bewusst in meinem Zimmer um. Wie lange bin ich hier? Acht Stunden? Die Details meiner Umgebung nehme ich erst jetzt wahr. Hier sieht es aus wie in jedem anderen Krankenzimmer auch. Ob privat oder nicht, alle haben diese extra breiten Türen, damit die Betten durchpassen. Direkt daneben befindet sich das Bad. Klein, aber alles drin. Obligatorisch sind der schicke weiße Hocker, die Haltestange neben der Toilette und in der Duschkabine sowie zwei Notklingeln. Im Zimmer selbst stehen ein Nachtschrank, das Bett und ein zweitüriger Kleiderschrank inklusive Safe. Die Fensterfront an der Stirnseite des Zimmers bietet einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen und gegenüber dem Bett befindet sich die Halterung des Fernsehers neben einem riesigen Kruzifix. Die Wände sind gestrichen in pastelligem Durchfallgrün. Nicht zu vergessen der farblich passende Linoleumfußboden. Mein Blick huscht zurück zum Nachttisch und fällt dort auf mein Handy. Die Uhr sagt mir, ich habe noch eine gute Dreiviertelstunde Zeit, um hier raus zu kommen, bevor die nächste Runde eingeläutet wird. Bis dahin muss ich definitiv weg sein. Ich habe mich hier schon genug zum Horst gemacht und meine Gesamtsituation nicht gerade verbessert. Mühsam rolle ich mich aus dem Bett und schlurfe die zwei Schritte zum Schrank. Meine Rippen tun doch mehr weh, als ich mir eingestehen will und durch meinen Kopf marschiert bei jedem Schritt eine Blaskapelle. In Zeitlupe greife ich nach meinen Klamotten und schmeiße sie aufs Bett. Sie sind total verdreckt von dem Aufprall auf der Straße, aber zu Hause kann ich ja duschen. Zurück beim Bett muss ich eine kleine Verschnaufpause einlegen, bevor ich damit beginnen kann, mich anzuziehen. Erst die Hose. Keine gute Idee, wie ich schnell feststelle. Sich mit einer Gehirnerschütterung nach vorn beugen, kommt gar nicht gut. Das heißt, Klamotten wieder zusammenraffen und zum Tisch. Mühsam lasse ich mich auf einen der Stühle fallen und verfluche meinen geprellten Rücken. Kurzerhand entschließe ich mich, die Socken wegzulassen. Gefühlte vierzig Jahre gealtert, steige ich nacheinander in die Hosenbeine, stehe auf und ziehe sie mir hoch. Hürde eins – genommen. Jetzt folgt die Königsdisziplin. Das Krankenhaushemd ausziehen. Gar nicht einfach, da die Dinger auf dem Rücken zusammengebunden sind. Ich muss im Schweiße meines Angesichts jedoch schnell feststellen, dass es nicht nur schwierig, sondern unmöglich ist, sich daraus zu befreien, wenn man dermaßen bewegungseingeschränkt ist. Darum muss es an bleiben. Ich werde es Anfang nächster Woche zurückschicken. Was ich mit der Kanüle in meiner Hand machen soll, weiß ich noch nicht. Im Moment bin ich nur froh, dass keine Infusion angehängt ist. Mit dem Kabelbaum will ich mich nicht auch noch auseinandersetzen.

So schnell ich kann, ziehe ich mir meinen Pullover über das Leibchen und verstaue den Rest in meiner Hose. Muss ja nicht jeder sehen, dass ich auf der Flucht bin. Der Gedanke lässt mich kurz humorlos auflachen. Ich, meines Zeichens Richter, starte einen mehr als lächerlichen Fluchtversuch aus einem Krankenhaus. Wenn das einer meiner Klienten wüsste, könnte ich meine Robe an den Nagel hängen. Bleiben ist jedoch keine Option. Hey, das ist ein freies Land. Niemand kann mich zwingen, die ganze Nacht allein diesem Mann ausgeliefert zu sein. Nie im Leben! Als ich angezogen bin und mich zurück auf den Stuhl fallen lasse, um mir die Schuhe anzuziehen, läuft mir der Schweiß über die Schläfen und tropft auf meine Hände. Mein Kopf nimmt mir den Blick nach unten mehr als übel und mein Rücken droht in der Mitte zu brechen. Ich bin jetzt schon fix und fertig, dabei habe ich noch nicht einmal mein Zimmer verlassen. Geschweige denn die Station. Mit allen Menschen, die mir eventuell begegnen können, werde ich schon fertig. In diesem Moment bin ich froh, niemanden zu haben, der sich um mich kümmert. So habe ich keinen unnötigen Krempel, den ich mitnehmen muss. Hygieneartikel hätte ich mir morgen früh im Krankenhausladen gekauft und spätestens morgen Mittag wäre ich eh gegangen. Da kann der Doktor noch so sehr auf seine achtundvierzig Stunden bestehen. Wofür gibt es schließlich Hausärzte?

Ich bin gerade fertig und stehe schwankend auf, als die Tür aufgeht und ein sehr ärgerlich aussehender Mathias in der Tür steht. Habe ich vorhin noch gedacht, er sei sauer, dann ist er jetzt mehr als angepisst.

„Was soll das werden?“

„Wonach sieht es aus?“, gehe ich sofort auf Konfrontationskurs. Mann, Florian, reiß dich zusammen!

„Es sieht aus, als würden Sie den Schwanz einziehen und sich gegen ärztlichen Rat aus dem Staub machen.“

„Blitzmerker. Hier bleibe ich keine weitere Minute und das hat mit Schwanzeinziehen nicht das Geringste zu tun!“, fauche ich ungehalten.

„Jetzt bin ich aber gespannt. Womit denn dann?“, fragt er provokativ. Sieht ganz so aus, als hätte ich den Eisblock fast so weit, aus der Haut zu fahren. Leider bin ich mir gar nicht so sicher, ob das gut für mich wäre, sollte ich dieses Ziel tatsächlich erreichen.

„Das geht Sie gar nichts an. Ich bin hier fertig und Sie können mich wohl kaum ans Bett fesseln, deswegen können Sie gleich …“

„Wat gaht denn hier vör (Was geht denn hier vor sich?)?“, donnert eine tiefe und mir sehr wohl bekannte Stimme dazwischen, ehe ich ausreden kann. Mist.

„Was machst du denn hier?“, frage ich, während gleichzeitig Mathias fragt: „Wer sind Sie denn?“

Haukes Blick gleitet zwischen dem Pfleger und mir hin und her, bis er schließlich auf mir liegen bleibt.

„Dat het ik mi denken könen (Das hätte ich mir denken können)“, schnaubt er genervt.

„Hauke, sprich Hochdeutsch.“

„Hold dien Muul (Halt dein Maul!)!“, faucht er mich an und wendet sich an Mathias.

„In Ordnung, was war hier los?“, fragt er doch wieder für alle verständlich. Das sieht nicht gut für mich aus. Es passiert nicht oft, dass er ins Plattdeutsche wechselt. Wenn er jedoch so spricht, ist er sauer. Klassenziel erreicht, sage ich.

„Wer sagten Sie noch gleich, wer Sie sind?“, fragt Mathias erneut. Er verschränkt seine Arme vor der Brust, was seine enormen Oberarme hervorragend zur Schau stellt.

„Oh, tut mir leid. Hauke Wilhelmsen. Ich bin sein Freund“, antwortet dieser und zeigt auf mich, ohne mich anzuschauen.

Ein „Pft“ kann ich nicht zurückhalten, was mir dann doch einen Blick von ihm einhandelt. „Wi snacken naher (Wir sprechen nachher.)!“, zischt er mich an.

Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen und frage deshalb: „Was willst du hier, Hauke?“

„Schadensbegrenzung“, antwortet er knapp und wendet sich wieder Mathias zu. „Was ging hier vor, als ich reinkam?“, will er von ihm wissen.

„Ist das nicht offensichtlich? Er wollte sich aus dem Staub machen, was, wie ich anfügen muss, höchst fahrlässig und“, bevor Mathias weiterspricht, schaut er mich an, „kindisch ist.“

Ich will gerade Luft holen, um dem Kerl verbal an die Gurgel zu springen. Das verhindert Hauke jedoch mit einer Handbewegung.

„Will ich wissen, was hier vorgefallen ist?“, fragt Hauke erneut, ohne auf die anderen Aussagen einzugehen.

„Besser nicht. Ich habe auch noch andere Patienten und dafür jetzt keine Zeit.“

„Ja, das hab ich mir gedacht. Auch wenn Sie es mir nicht glauben und ich sein Verhalten auf keinen Fall entschuldigen will – er ist nicht immer so und es gibt Gründe dafür, dass er sich aufführt wie ein Idiot. Weiterhin fürchte ich, es wird nur schlimmer, wenn er noch länger hierbleibt. Wo muss er unterschreiben? Ich nehme ihn mit zu mir.“

„In Ordnung“, antwortet er knapp. Da er sich schon von uns abwendet, während Hauke noch spricht, bleibt mir ein weiterer vernichtender Blick aus seinen Augen erspart. Wenn ich jetzt noch nicht gewusst hätte, dass ich hier unbeliebt bin, wäre es mir spätestens in diesem Moment klar. Als Hauke mich wieder anschaut, sackt meine mühsam aufrechterhaltene Fassung in sich zusammen. Um der Wahrheit Genüge zu tun – ich kann kaum noch stehen. Geräuschvoll lasse ich mich zurück auf den Stuhl fallen, vor dem ich immer noch stehe, und jaule sofort auf, weil ich schon wieder meinen schmerzenden Rücken vergessen habe. Nach ein paar Minuten setzt sich Hauke auf den anderen Stuhl mir gegenüber, woraufhin ich den Kopf hebe und ihn anschaue.

„Warum hast du mich nicht sofort angerufen?“, fragt Hauke ruhig.

„Du weißt, warum. Ich kann mich nicht ewig …“

„Ich weiß. Aber es ist keine Schande und sogar verständlich, dass dich das aus der Bahn wirft. Das ist aber keine Entschuldigung, sich hier aufzuführen wie der letzte Depp!“

Ein Räuspern von der Tür lässt uns aufblicken. Dieser Mann hat es echt drauf mit Türen. Ich kann nicht sagen, wie lange er da schon steht. Die Art und Weise, wie er mich anschaut, lässt mich jedoch vermuten, dass er die Andeutungen gehört hat und versucht, sie für sich zusammenzusetzen. Allein diese Tatsache lässt meinen Puls wieder in die Höhe schnellen.

Er schaut mich intensiv an und spricht: „Hier, die Unterlagen. Sie müssen dort, hier und da unterschreiben. Lesen Sie sich alles genau durch! Sie verlassen gegen ärztlichen Rat das Krankenhaus und sind damit …“

„Jaja. Ich weiß. Ich kenne mich mit den rechtlichen Konsequenzen aus“, fahre ich dazwischen und unterschreibe an den angegebenen Stellen.

„Da bin ich sicher“, nuschelt er und wendet sich an Hauke. „Sie müssen die nächsten Stunden noch auf seine Pupillen achten. Wenn sie sich bei Lichteinfall nicht …“

An dieser Stelle klinke ich mich mental aus. Ich bin müde und will nur noch hier raus und keine von Desinfektionsmitteln getränkte Luft mehr einatmen. Ich bin Hauke unendlich dankbar, dass er für mich da ist. Natürlich weiß ich, dass er mich nicht mit dem Verhalten, das ich seit dem Unfall an den Tag gelebt habe, davonkommen lässt. Mir ist bewusst, dass ab jetzt für mich Eiszeit herrscht. Dennoch bin ich froh, dass dieser Freitag, der Dreizehnte so gut wie vorbei ist.

5 Eiszeit

Seit meinem Fahrradunfall sind inzwischen sechs Wochen vergangen. Nichts erinnert mehr an die schmerzhaften Nachwehen dieses Ereignisses, außer, dass ich es noch nicht geschafft habe mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Tatsächlich hatte es mich richtig erwischt. Ich musste eine ganze Woche bei Hauke bleiben. Normalerweise kein Problem. In diesem Fall schon. Ich hatte schlechte Laune, weil ich nicht so konnte, wie ich wollte, nicht arbeiten gehen durfte und in meinem eigenen Saft schmorte. Selbst Heimarbeit war mir untersagt. Für Richter besteht in der Regel keine Anwesenheitspflicht. Hauptsache ist, die Akten werden bearbeitet. Ich bin eher der Typ, der dies an seinem Arbeitsplatz erledigt. Einerseits habe ich so die Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben und andererseits zeige ich damit Präsenz. Es ist mir wichtig, ansprechbar zu sein. Die Erkenntnis, dass ich mich im Krankenhaus wie ein Idiot benommen hatte, war nicht neu. Nur die Ausmaße wurden mir erst nach und nach bewusst und damit kam ich nur schwer zurecht. Vor allem, weil Hauke, wenn er denn mit mir redete, keine Gelegenheit ausließ, mir das unter die Nase zu reiben. Hieß im Klartext – ich hatte sehr viel Zeit, über meine Verfehlungen nachzudenken.

Die Gründe dafür, dass ich mich danebenbenommen habe und seitdem niedergeschlagen bin, beherrschen ebenfalls meine Gedanken. Das wiederum wusste Hauke und ging mir noch weiter aus dem Weg. Es ist nicht so, dass er nicht für mich da war, wenn ich ihn brauchte. Das war er und das wird er immer. In diesem speziellen Fall hat er jedoch alles gesagt, was es aus seiner Sicht zu sagen gab, und solange ich nicht bereit bin meinerseits den Mund aufzumachen, kann er mir nicht helfen. Das weiß ich und wusste ich immer. Das ist seit Jahren so und die Fronten sind geklärt. Das machte für mich den Aufenthalt auf seinem Gestüt nicht gerade einfacher. Verfluchte Sozialarbeiter. Jeder andere Kumpel hätte mir ein Bier in die Hand gedrückt und das Thema wie Männer ausdiskutiert. Nicht Hauke. Er hält nichts von Verdrängungsmechanismen, schon gar nicht in Verbindung mit Alkohol. Andererseits lässt er mir aber die Zeit, die ich brauche, um an den Point of no Return zu gelangen. Meistens bewundere ich ihn dafür, wie er die Dinge handhabt. Das Gestüt, das er führt, gehörte schon seinen Eltern und als diese starben, wollte er es nicht aufgeben. Deshalb verband er seinen Beruf mit seiner Leidenschaft und betreut seitdem aus der Spur gekommene Jugendliche einfach bei sich auf dem Hof. Sie haben dort eine Unterkunft, seine Hilfe und etwas zu tun. Das Arbeiten mit den Pferden und der geregelte Tagesablauf helfen den Jugendlichen, in ein normales Leben zu finden. Hauke hat auf diese Weise immer genügend Arbeitskräfte, die ihn unterstützen. Mir half die Arbeit nur wenig und ich bin froh wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sein. Zwischen Hauke und mir herrscht noch immer Eiszeit.

Soweit es mir möglich war, habe ich im Krankenhaus Wiedergutmachung geleistet. Pralinen, eine Kiste alkoholfreies Bier und eine Dartscheibe für das Schwesternzimmer, auf der ich ein Blatt mit einem leeren Bilderrahmenaufdruck befestigt habe. Ein Foto von mir darin wäre vielleicht passend gewesen, war mir jedoch zu persönlich. Extra für Mathias legte ich ein Schlüsselband dazu mit meinem persönlichen Highlight – einem Glöckchen. Auf dem Band steht ‚Glucke vom Dienst‘. Ich finde das lustig. Für Schwester Monika und die Schülerin hatte ich keine extra Geschenke. Bei Monika bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es wirklich etwas gibt, für das ich mich entschuldigen muss, und bei der Schülerin fiel mir schlichtweg nichts ein, was man nicht auch falsch verstehen konnte. Daher habe ich es gelassen.

An diesem Donnerstagmittag bin ich fast mit mir im Reinen. Die Arbeit hat mich wieder voll im Griff, so bleibt mir kaum Zeit, um über die Geschehnisse nachzudenken. Die Existenz des Pflegers, der mir so oft die Nachtruhe stiehlt, verdränge ich. Sobald ich ein paar Minuten Zeit habe, gleiten meine Gedanken zurück zu braunen Augen und Oberarmen, die wie geschaffen sind, um mich – nein! Nicht schon wieder. Dieses Gedankenkarussell muss aufhören. Gerade jetzt, wo nach wochenlanger Vorbereitung der Staatsanwaltschaft endlich Bewegung in die Sache zu kommen scheint. Einer der größten Prozesse der Stadt steht kurz vor der Anklageerhebung. Sogleich handelt es sich um den bisher schwierigsten Kriminalfall, der unter meinem Vorsitz verhandelt wird.

Am morgigen Freitag soll bei einem Außentermin in der Justizvollzugsanstalt über die Freilassung des Hauptangeklagten aus der Untersuchungshaft entschieden werden. Die Vorwürfe sind mehr als belastend und in Anbetracht seiner Vergehen ist die Gefahr der Flucht und Vertuschung auf jeden Fall gegeben. Der Verteidiger ist jedoch kein schlechter und hat schon mehr als einmal bewiesen, dass er seinen Job versteht. Daher kann ich die Anspannung nicht von der Hand weisen und muss unter allen Umständen einen klaren Kopf bewahren. Es wird jeder auf mich und meine Kollegen schauen, hauptsächlich aufgrund des Medieninteresses. Unsere Entscheidungen müssen wasserdicht und rechtlich einwandfrei sein, sonst werden sie nicht nur die Freilassung eines Erpressers, Drogendealers, Zuhälters und Schlägerbosses zur Folge haben, sondern auch einen dunklen Fleck auf meiner Weste als Vorsitzendem Richter am Landgericht hinterlassen. In dieser Liga sind Fehlentscheidungen unentschuldbar. Schon gar nicht, wenn man wie ich Ambitionen hegt, sich zum Oberlandesgericht hochzuarbeiten.

Ich lebe in einem Vorort von Hamburg in einem drei Parteienhaus mit Eigentumswohnungen. Mir gehört die direkt unterm Dach. Natürlich könnte ich mir auch ein eigenes Häuschen leisten. Aber wofür? Ich habe keinen Partner und mag es nicht, allein zu leben. So viel Platz brauche ich nicht. Meine achtzig Quadratmeter reichen. Eine Wohnung, wie Tausende andere auch. Mit einem langen Flur, von dem rechter Hand Schlafzimmer, Gästezimmer, Badezimmer und Küche abgehen. Geradeaus ist das Wohnzimmer mit Balkon, auf dem ich gern abends sitze und einen Wein trinke, wenn das Hamburger Schietwetter das denn zulässt. Wenn ich morgens vom Joggen zurückkomme, bringe ich mir Brötchen vom Bäcker mit und frühstücke in Ruhe zu Hause. Gegen acht fahre ich mit dem Rad zum Bahnhof und von da aus mit der Bahn in die Stadt. Dort hatte ich bis vor dem Unfall ein weiteres Rad stehen, mit dem ich zum Gericht fuhr. Es gibt Kollegen, zum Beispiel unsere Sekretärin, die mich dafür belächeln. Aber es ist praktisch! Das Rad für die Stadt war ein altes Hollandrad. Es ging selten kaputt, stehlen wollte es niemand und ich blieb flexibel. Ich habe zwar ein Auto, aber das steht in meiner Garage ganz gut. Während der Rushhour Auto fahren, dazu fehlen mir die Nerven. Im Übrigen ist es mir lieber, wenn mich keine Klienten oder deren Angehörige in meinem Auto sehen. Nicht umsonst haben Staatsdiener wie ich grundsätzlich eine Geheimnummer und beim Einwohnermeldeamt einen Sperrvermerk, damit die Adresse nicht herausgegeben wird. Rachetaten, und seien sie noch so harmlos, sind kein Kavaliersdelikt und leider nicht so selten, wie es wünschenswert wäre. Daher habe ich mich mit meiner umweltfreundlichen, sportlichen und wohnortverschleiernden Arbeitswegbewältigung arrangiert. Seit mein Stadtfahrrad dem Unfall zum Opfer gefallen ist, lege ich die letzten Meter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Das ist kein Problem, da in einer Großstadt wie Hamburg die Verkehrsanbindung wirklich gut ist. Trotzdem fehlt mir die frische Luft und ich nehme mir vor, mich bei nächster Gelegenheit um Ersatz zu kümmern.

Meistens bin ich gegen neun am Gericht. Nur an Prozesstagen wechsle ich zwischendurch in den Gerichtssaal, an allen anderen Tagen bin ich im Büro zu finden. Abgesehen von den obligatorischen Kaffeetreffen der Richter morgens und nachmittags. In der Mittagspause, je nachdem wie viel Zeit ich mir nehme, gehe ich bei gutem Wetter gern an die Binnenalster, setze mich an den Jungfernstieg und esse eine Kleinigkeit. Von dort kam ich auch zurück, als mich das Auto erwischte. Seit dem bin ich nicht mehr dort gewesen.

Heute treibt mich das milde Wetter immerhin aus dem Büro. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm und Hunger habe ich ebenfalls. Marlene, unsere Sekretärin, hätte mir bestimmt etwas mitgebracht. Heute jedoch möchte ich mich selbst versorgen. Der Weg ist nicht besonders weit, daher entscheide ich mich zu laufen.

Ich liebe den Frühling.

Mit einem Sandwich und einem Latte macchiato sitze ich in einem Bistro am Jungfernstieg und genieße den Ausblick auf die Binnenalster. Es ist herrlich. Enten schwimmen mit ihrem Nachwuchs vorbei, der Verkehr rauscht im Hintergrund und untermalt wird alles von den Geräuschen der Menschen, die zumeist ihre Mittagspause genießen. Genüsslich strecke ich meine Beine aus und lehne mich zurück. Ich beschließe gerade, mir das Sandwich einpacken zu lassen, als ich von der Seite angesprochen werde. Noch bevor ich bewusst wahrnehme, wer da mit mir spricht, hat es mein Unterbewusstsein innerhalb von Millisekunden begriffen. Es gibt nur eine Stimme, die mich dermaßen reagieren lässt. Dass sie dieses Mal von einem Lachen begleitet wird, ist nicht hilfreich. Gerade weil besagte Stimme zu einem Mann gehört, den ich definitiv für hetero halte.

„Na, wenn das nicht Mister Widerspruch persönlich ist. Gerade niemand da, den Sie mit Ihrem Zynismus in die Flucht schlagen können?“

Diese Stimme verursacht mir nach wie vor eine Gänsehaut.

„Nein, sehen Sie doch. Bis vor einer Sekunde hielt ich mich dahingehend auch für ziemlich erfolgreich. Scheint, als wäre mein Lauf vorbei“, erwidere ich mit einem Lachen, von dem ich hoffe, er hört ihm meine Unsicherheit nicht an. Denn Fakt ist, von allen widersprüchlichen Gefühlen, die auf mich einstürmen, ist die Unsicherheit am präsentesten. Ich habe mich schließlich nicht gerade vorbildlich verhalten, um es vorsichtig auszudrücken. Mir ist mein Verhalten peinlich. Jetzt stehe ich hilflos vor dem superscharfen, aber leider heterosexuellen Kerl und weiß nicht, was ich erwarten soll. Während ich auf seine Erwiderung warte, richte ich mich gerade auf und drehe ihm den Oberkörper zu. Mein Blick gleitet von seiner Gürtelschnalle, die ich auf Augenhöhe habe, aufwärts über seine in ein enges T-Shirt gekleidete, breite Brust, hinauf zu seinem Gesicht. Mich trifft fast ein Blitz, als ich ihn lächeln sehe.

„Möchten Sie sich setzen?“, frage ich reflexartig, weil mir sein Schweigen zusetzt. Warum sagt er nichts? Er hat mich doch angesprochen! Verblüfft stelle ich fest, dass er tatsächlich Platz nimmt. Er spricht immer noch kein Wort, sondern schaut mich einfach nur an. Er lächelt weiterhin. Ich suche krampfhaft nach etwas, das ich sagen oder tun kann, um das Gespräch in Gang zu bringen, mir fällt jedoch beim besten Willen nichts ein. Jedenfalls nichts, was über ‚Ich hoffe, meine Geschenke sind angekommen‘ hinausgeht. Aber gerade dieses Thema will ich unbedingt vermeiden. Deswegen beschließe ich zu warten. Er hat mich angesprochen und ist meiner Aufforderung, sich zu setzen, nachgekommen. Da sollte man doch meinen, dass …

„Guten Tag! Darf es bei Ihnen noch etwas sein?“ Mit dieser Ansprache werden meine Gedanken von der Kellnerin unterbrochen. Sie steht direkt zwischen uns und ich habe sie nicht kommen sehen.

„Für mich nichts, danke“, sagt Mathias.

Als sie mich anschaut, frage ich sie, ob sie mein Sandwich einpacken kann. Sie bejaht, nimmt meinen Teller und geht. Jedoch nicht, ohne meiner spontanen Gesellschaft einen eindeutigen Blick zuzuwerfen. Ich kann es ihr nicht verübeln. Der Mann ist heiß und er steckt voller Überraschungen, denn er beachtet sie nicht. Sein Blick ruht weiterhin auf mir. Entspannt lehnt er sich in seinem Stuhl zurück und schlägt die Beine übereinander. Diese schwarze Jeans steht ihm besser als das Weiß seiner Dienstkleidung.

„Also“, beginnt er lang gezogen. „Vor ein paar Wochen sind ein paar sehr merkwürdige Dinge auf unserer Station abgegeben worden. Sie haben nicht zufällig eine Ahnung, von wem die sein könnten?“

Ach ja, stimmt. Ich bat Marlene, einen Kurier zu schicken und den Absender zu vergessen. Diese Frau ist wie eine dieser Sekretärinnen, die in Anwaltsserien zu sehen sind. Eine, die alles weiß, alles organisieren kann und im letzten Moment die passende Akte in die Besprechung bringt. Natürlich mit der entsprechenden Ausrede, warum sie nicht von Anfang an da war und einem Notizzettel mit der einschlägigen Information, die einem den entscheidenden Vorteil bringt. Marlene tut nichts dergleichen und ist doch in ihrer Funktion als Leiterin der Geschäftsstelle und richterliche Sekretärin sehr wichtig für mich. Diese Frau weiß, was ich will, noch bevor ich es erkenne. Das ist mir gelegentlich unheimlich. Im Übrigen sieht sie nicht aus, wie in den amerikanischen Serien oft verkörpert. Sie ist weder untersetzt noch ist sie der Typ dünne Oberlehrerin mit Brille auf der Nasenspitze. Marlene ist eine ganz normale Frau Anfang dreißig, die richtig gut aussieht. Selbst für mich als homosexueller Mann. Blond, blaue Augen, nicht zu dünn, aber auch nicht dick. Sympathisch eben, sofern man sich gut mit ihr stellt.

„Nein, tut mir leid“, antworte ich. „So lange war ich ja nicht zu Gast, dass ich etwas wissen könnte. Waren die Geschenke wenigstens gut?“, will ich unschuldig wissen.

„Trafen genau ins Bullseye. Die Glucke vom Dienst hat sich allerdings etwas gewundert. Es war nämlich ein Schlüsselband mit einem Glöckchen dabei. Versteh einer den Humor dieses edlen Spenders.“

„Wer immer das war, hat anscheinend sehr gut aufgepasst“, sage ich amüsiert. „Das hätte von mir sein können.“

„Ach?“, fragt er und grinst schief. „Hätte es das?“

„Ja, hätte es. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich so lautlos annähert wie Sie. Bestes Beispiel, gerade eben. Ich habe nichts gemerkt, bis Sie mich angesprochen haben. Da wäre ein Glöckchen hilfreich gewesen. Apropos – wo ist es denn?“

„Wer sagt denn, dass ich die Glucke vom Dienst bin?“, kommt prompt die Retourkutsche. Oh Mann. Dieser Kerl sieht nicht nur super aus, sondern hat anscheinend was im Kopf. Ich liebe diese Art der Konversation und rechne es ihm hoch an, dass er mir eine Möglichkeit gibt, mein Gesicht zu wahren. Natürlich weiß er, von wem die Sachen sind.

„Da bin ich überfragt! Wissen Sie, als ich auf Ihrer Station lag …“

„Du.“

„Wie bitte?“

„Du. Ich bin Mathias.“

„Oh, okay! Ich bin Florian. Freut mich, Mathias“, sage ich und gebe ihm meine Hand. Altmodisch, ja, aber solche Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Warum auch? Es ist höflich und ich habe gerade bei diesem Mann einiges in Sachen guter Erziehung nachzuholen. Er erwidert meinen Händedruck prompt und lächelt mich warm an. Ich mag es, wenn er das tut. Seine ausdrucksstarken Augen glänzen regelrecht und sehen umrandet von den feinen Lachfältchen einfach grandios aus.

„Als du auf meiner Station gelegen hast?“, greift er das vorherige Thema wieder auf.