Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dittrich Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

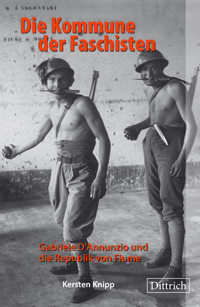

Dies ist eine aberwitzige, eine absurde Geschichte. Die Geburtsstunde des Faschismus vor 100 Jahren. Im September 1919 besetzen 2.500 Freischärler unter der Führung des Exzentrikers, Dichters und Kriegshelden Gabriele D'Annunzio eine kleine, kroatische Küstenstadt und errichten dort auf den Trümmern des Habsburgerreichs die Republik von Fiume. Hier führen sie ein bizarres Spektakel antagonistischer Elemente auf: Militärparaden, Fackelzüge und Kriegsverherrlichung, vereint mit einem nicht abreißenden Happening von freier Liebe, Drogen und FKK. Es ist die Geschichte der Marionettenrepublik von Fiume, die von September 1919 bis Dezember 1920 ein bizarres, aus der Zeit gefallenes Fest feiert. Diese Republik von Fiume bildet den Auftakt zu einem Jahrhundert der Gewalt. Sie wird zum ästhetischen Laboratorium des Faschismus und zu einem frühen Ort der »counter culture« von 1968. In seinem historischen Essay beschreibt Kersten Knipp, wie sich all diese widersprüchlichen Aspekte zu einem gefährlichen, massenpsychotischen Populismus verbinden, und zeigt auf, wie sich an dieser erstaunlichen Episode der Beginn der Wege und Irrwege des 20. Jahrhunderts abzeichnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kersten Knipp

Die Kommune der Faschisten

Kersten Knipp

Die Kommune der Faschisten

Gabriele D’Annunzio und die Republik von Fiume

© Dittrich Verlag in der Velbrück GmbH Verlage, 2025

Meckenheimer Str. 47 · 53919 Weilerswist-Metternich

www.dittrich-verlag.de

Printed in Germany

ISBN 978-3-910732-47-6

e-ISBN 978-3-910732-55-1

Satz: Gaja Busch, Berlin

Umschlaggestaltung: jo.seibt kommunikationsdesign, Leverkusen

© Coverbild: wbg Archiv

Das Coverbild zeigt drei Arditi in Fiume

Bei diesem Buch handelt es sich um eine erweiterte Neuausgabe des 2019 bei wbg Theiss erschienen Buches »Die Kommune der Faschisten. Gabriele D’Annunzio, die Republik von Fiume und die Extreme des 20. Jahrhunderts« von Kersten Knipp.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Für Wilma

Inhalt

1. Auf dem Balkon Der Dichter als Agitator

2. Oper des Lebens Arbeit am Selbst

3. Eine Flagge über allen anderen! Nationalistische Regungen

4. Motor und Macht Verheißungen der Technik

5. Masse und Manipulation Der Dichter als Demagoge

6. In Uniform Der Weltkrieg als Abenteuer

7. »Verstümmelter Sieg« Tauziehen um Rijeka

8. Fanfaren in Fiume Revolutionsfestspiele an der Adria

9. Demagogisches Erbe Fiktion, Politik, Populismus

10. Unerlöste Gegenwart D’Annunzios Erben

Anhang

Anmerkungen

Literatur

Register

1. Auf dem BalkonDer Dichter als Agitator

Der Rhythmus hat immer recht.

Gabriele D’Annunzio

»Italiener von Fiume. Hier bin ich.« Der Redner sah auf eine unüberschaubare Menschenmenge. Vom Balkon des Gouverneurspalastes überblickte er den gesamten Platz, schaute auf die zahllosen Menschen herunter, die sich vor dem Gebäude versammelt hatten. Überall standen sie, reihten sich dicht an dicht. Weil aber der Platz trotzdem nicht ausreichte, waren einige auf die Dächer der umliegenden Häuser geklettert, während sich andere wiederum an deren Fenstern drängten. Schon bei seinem Einzug in die Stadt wenige Stunden zuvor hatten seine Anhänger ihre Banner gehisst, hatten sich Musikkapellen in der Stadt verteilt, zogen die Menschen durch die Straßen, um auf ihn zu warten: Gabriele D’Annunzio, den Dichter, Schriftsteller und politischen Agitator, den Helden des soeben zu Ende gegangenen Weltkriegs, die seit Monaten ersehnte Lichtgestalt, die das Unrecht der Alliierten wiedergutmachen und Fiume, die Stadt am nordöstlichen Ufer der Adria, im heutigen Kroatien gelegen, dahin brächte, wohin sie nach Überzeugung der feiernden Menge gehörte: nach Italien. Auf den Zusammenschluss, waren sie überzeugt, hatten Stadt und Land, Fiume und Italien, ein absolutes Recht. Drei Jahre hatte Italien auf Seiten der Alliierten gekämpft und im Kampf gegen das Deutsche Kaiserreich, das Habsburgerreich und deren Verbündete zahllose Opfer gebracht. Darum wäre es nur recht und billig, Fiume als Kriegsbeute nach Italien zu holen. Zur Rechtfertigung beriefen sie sich auf den Londoner Vertrag vom April 1915. Darin hatten die Regierung in Rom und die Alliierten vereinbart, welche territorialen Ansprüche die Italiener für den Kriegseintritt stellen konnten. Nach dem Ende des Krieges, so die Vereinbarung, sollten sie die unter Herrschaft des Habsburgerreiches stehende Stadt Triest sowie das ebenfalls zu Österreich-Ungarn gehörende Istrien in ihr Staatsgebiet eingliedern können. Fiume hingegen war von der Vereinbarung ausdrücklich ausgenommen. Immer deutlicher zeichnete sich während der im Januar 1919 beginnenden Pariser Friedensverhandlungen ab, dass die Stadt zum gerade entstehenden Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gehören sollte. Das war weder hinnehmbar noch entsprach es dem Geist des Vertrages, waren die italienischen Nationalisten überzeugt.

Denn nur in Italien – und nicht in dem im Dezember proklamierten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen – hätte die Stadt ihren Platz, nur dort wäre die Zukunft Fiumes denkbar. Wozu sonst hätten die Tausenden dort lebenden Italiener den Ort in den vorhergehenden Jahrzehnten entwickeln, die Wirtschaft nach vorne bringen, die dortige Kultur auf – so hieß es – neue Höhen bringen sollen? Und wenn die Alliierten, die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, gerade in Paris die neue Ordnung entwarfen und darüber die Vorstellungen der Italiener so ungerührt ignorierten – dann wäre es an der Zeit und mehr als angemessen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wenn überdies US-Präsident Woodrow Wilson Europa im Geiste seines »Selbstbestimmungsrechts der Völker« ordnen wollte, dann wäre es nur konsequent, ihn beim Wort zu nehmen.

Über Monate hatten die Bürger den Widerstand gegen die Pariser Beschlüsse vorbereitet. Ein eigens gegründetes Komitee hatte über verschiedene Kandidaten nachgedacht, die den Aufstand anführen könnten. Am Ende fiel die Wahl auf Gabriele D’Annunzio, den damals bekanntesten und populärsten, seit jungen Jahren als Wunderkind gehandelten Dichter des Landes. D’Annunzio war Lebenskünstler, Exzentriker, Selbstdarsteller und zudem ein Kriegsheld. Geboren 1863, hatte er sich nach dem Kriegseintritt Italiens als Freiwilliger für den Krieg gemeldet. Rasch wurde der landesweit bekannte Autor zum Mann für besondere Missionen. Mal kämpfte er an der Isonzo-Front, dann in den Reihen der Marine, dann wieder – vorzugsweise – in der Luft. Einmal, im Januar 1916, war seine Maschine von feindlichem Feuer getroffen worden. Bei der Notlandung kam das Flugzeug so hart auf dem Boden auf, dass D’Annunzio mit dem Gesicht auf die Armaturen schlug, und zwar so heftig, dass sein rechtes Auge seine Sehkraft verlor. Er selbst wie auch seine Bewunderer sahen in dem versehrten Organ einen dramatischen Ausweis seines Heldentums. D’Annunzio, gab die Behinderung zu verstehen, hatte sich im Krieg vor nichts gedrückt. Auch das trug dazu bei, dass er im Spätsommer 1919 als Kriegsheld nach Fiume kommen konnte.

Am Mittag des 12. Septembers 1919 zog er in die Stadt ein. Seit Tagen hielt ihn hohes Fieber im Griff, aber das hinderte ihn nicht, am Abend seine erste Rede vor den italienischen Bürgern Fiumes zu halten. Der Ort der Ansprache war sorgsam ausgesucht: die Terrasse des Stadtpalasts, eben jenes Gebäudes, von dem aus zu Zeiten des ein Jahr zuvor untergegangenen Habsburgerreichs die Ungarn die Stadt regiert hatten. Der imposante Bau entsprach ganz dem Herrschaftsanspruch des Kaiserreichs. Den Mittelteil flankierten zwei Seitenflügel. Die aber waren um mehrere Meter nach hinten versetzt, so dass der Hauptteil umso mächtiger in Richtung des angrenzenden Platzes trat. Im ersten Stock verlief vor den Räumen des Mittelteils ein gewaltiger Balkon – der ideale Platz für wagemutige Redner, die sich nicht scheuten, es mit einer viele Tausend zählenden Menge aufzunehmen. Ideal also für jemanden wie D’Annunzio, der sich nicht weniger vorgenommen hatte als der italienischen Regierung unter Premier Francesco Saverio Nitti ebenso wie den Delegierten der Pariser Friedenskonferenz in die Parade zu fahren. Von Fiume aus, waren er und seine Zuhörer überzeugt, würden die in Rom und Paris versammelten Politiker eine Lektion erhalten, die sie nicht so leicht wieder vergessen würden. Eine Schar mutiger Männer – und nicht minder mutiger Frauen – würde die arroganten, weil die Vorstellungen der Italiener kühl missachtenden Beschlüsse der in Paris versammelten politischen Elite torpedieren. Die Diplomaten der Welt hätten am Ende keine Wahl, als sich dem Willen der italienischen Nation zu beugen.

Das Gelingen dieses Unternehmens, war D’Annunzio sich sicher, hing vor allem von einem Mann ab: ihm selbst. »Italiener von Fiume«, wandte er sich darum an die Menge: »Hier bin ich.« Allein dieser Umstand, deutete er im nächsten Satz an, könnte der bedeutenden Neuigkeiten schon genug sein: »Weiteres möchte ich heute nicht sagen.«1 Er sei eben da – ganz so, als ob sich damit alles Weitere erübrigte, als ob die italienische Zukunft der Stadt allein durch seine Präsenz bereits gesichert sei.

Tatsächlich löste D’Annunzios bloße Anwesenheit eine Euphorie und Begeisterung aus, wie sie nur außergewöhnliche, als herausragend und bedeutend wahrgenommene Ereignisse zu wecken vermögen. »Am 12. September um 18 Uhr«, notierte D’Annunzios Sekretär Eugenio Coselschi, »begab sich ganz Fiume, in unbeschreiblichem Enthusiasmus bebend, zur Piazza Roma, um das Wort des Retters zu hören.« Die Anspannung ist groß, voller Erwartungen harren die Menschen des Mannes, von dem sie so viel erwarten. »Als Gabriele D’Annunzio um 18:20 Uhr auf dem Balkon des Palastes erschien, entfuhr der Menge ein gewaltiger Schrei. Diesem folgte, sobald der Dichter zu sprechen begann, religiöses Schweigen. Er ist müde, er ist fiebrig, er leidet, aber seine Konstitution ist unerschütterlich, sein Glauben kennt keine Ruhe.«2

Coselschi, später Mitarbeiter Mussolinis und einer seiner vornehmsten Streiter für die globale Förderung des Faschismus, wirkte in Fiume während der folgenden Monate vor allem hinter den Kulissen. Dort war er für die Beziehungen zu italienischen Nationalisten auf der ganzen Halbinsel verantwortlich. Unverkennbar schwingt in seinen 1929 veröffentlichten Erinnerungen die Begeisterung an die erregenden Monate in der Hafenstadt mit. Präzise umreißt er die auch von anderen Autoren beschriebene auratische Atmosphäre jenes Abends, die mystisch aufgeladene Stimmung, in der D’Annunzio und sein Publikum miteinander kommunizierten, sich zu einem heiligen Bund zusammenschlossen, in dem es um nicht weniger als die Erlösung Fiumes, letztlich aber von ganz Italien ging. Denn erst durch die Eingliederung dieser Stadt, fanden die Nationalisten, war die vittoria mutilata, der »verstümmelte Sieg«, wie sie die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs für Italien nannten, wirklich überwunden. Erst wenn Fiume von Rom aus regiert würde, wäre der Beitrag der Italiener zum Ausgang des Krieges in gebührender Weise anerkannt.

Insgeheim ging es aber um noch viel mehr. D’Annunzio und viele seiner Begleiter träumten von der Erlösung des modernen Menschen, der, gefangen in der »Dekadenz« seiner Zeit, der strengen Ordnung der bürgerlichen Moderne, das eigentliche Leben verfehlt. Und D’Annunzio war gekommen, den Weg zu diesem Leben zu weisen, den Menschen in Fiume und letztlich der gesamten Welt zu zeigen, wie sie zu diesem echten, unverfälschten Leben wieder finden könnten. Dieser Weg, so schien es dem Dichter und seinen Anhängern, verlief über die Politik. Aus heutiger Perspektive – mit Blick auf ein ganzes Jahrhundert politischer Erregungen und Hysterien – stellt es sich anders dar: Der Weg verlief über die Passion, über Leidensgeschichte und Selbstaufopferung, zu Teilen in realer physischer, auf jeden Fall aber in verbaler Gestalt.

»Hier ist der Mensch«, fuhr D’Annunzio darum fort, seinen Willen verwerfend, an diesem Abend nichts Weiteres zu sagen. »Der Mensch, der alles aufgegeben und alles vergessen hat, um sich frei und neu in den Dienst der edlen Sache, eurer Sache, zu stellen: die schönste und vornehmste Sache der Welt für einen Kämpfer, der in derartiger Niedergeschlagenheit und Traurigkeit noch einen Grund zum Leben und zum Glauben sucht, dazu, sich hinzugeben und zu sterben.«3

Der Dichter als Erlöser, der zugleich ein Verdammter ist: Geschickt verstand es D’Annunzio, seine erste Rede in kunstvoller Unschärfe zu halten, Motive von Selbstopferung und Aufbruch miteinander zu verknüpfen. Ja, er fühle sich wie ein Heimkehrer nach »dunkler Abwesenheit, nach langer Seefahrt«, vertraute er der Menge an. Hier, in Fiume, habe er nun seinen Altar, seinen Herd, sein Grab gefunden, spann er das Motiv der Selbstaufopferung weiter. Aber zum Sterben, gab er dem Gedanken eine neue Richtung, sei er dann doch nicht gekommen. Im Gegenteil: In Fiume gehe es um Aufbruch und um Zukunft, die allerdings erobert werden müsse. »Wir sind wenige gegen viele, wir sind wenige gegen die ganze Welt«, rief er seinem Publikum zu. »Nicht nur, was unseren Mut, sondern auch, was unsere Zahl angeht, werden wir uns vervielfachen.«

Die Rede war im eigentlichen Sinn nicht politisch. Sie umriss keinen Plan und keine Strategie, verriet nicht, wie der Dichter und seine Mitstreiter in den kommenden Monaten vorzugehen gedachten. Was nötig sei, um den Anschluss Fiumes an Italien erfolgreich voranzutreiben, wusste niemand – allerdings interessierte es auch niemanden, zumindest in diesem Augenblick nicht. Im Vordergrund stand das glückliche Gefühl, dass der Erlöser von Stadt und Nation endlich und tatsächlich da war. Der ganze Tag war ein Fest der Herzen: Freude, Feiern, Verbrüderung. Die Zivilisten beklatschen, umarmen, küssen die Milizen. Die Orchester der Kaffeehäuser spielen patriotische Melodien. Fahnen wehen, Wimpel flattern in der Luft, überall herrscht ein Aufruhr ohnegleichen. D’Annunzio genießt das Schauspiel, jenes froh gestimmte Drama, in dessen Mittelpunkt er von nun an stehen wird. »Man könnte nach einer Stunde wie der des heiligen Eintritts in die Stadt vor Freude sterben«, wird er sich später erinnern. »Ich hätte mir niemals so viele Lorbeerzweige vorstellen können. Jede Frau, jedes Kind der Stadt schwenkte unter der halluzinierenden Sonne einen Lorbeerzweig.«4Kaum weniger ekstatisch wirken die Menschen. Das düstere Schicksal der Stadt, das die Bürger so lange ohnmächtig ertragen haben, hat ein Ende gefunden, von nun an winkt ihren Töchtern und Söhnen eine lichte Zukunft. »Fiume ist nun eine Schwester der anderen italienischen Städte«, hatten die Mitglieder des italienischen Nationalrats der Stadt den Bürgern am Nachmittag verkündet. »Nun hat hier Italien das Kommando. Im Namen Italiens ist der Kommandant mit seinen Soldaten zu uns gekommen.«5

Dieser hielt sein Publikum mit einer pathetischen Rede in Atem, lieferte seinen Zuhörern exakt jene Stichworte, die sie von ihm hören wollten. »Heute ist Fiume das Zeichen der Freiheit«, wird er ihnen entgegenrufen, ihnen weiterhin erklären, dass in der niederen, schmutzigen Welt Fiume eine »reine Sache« sei, »die einzige Wahrheit«, »eine einzige Liebe«. Nein, die endlich erlöste Stadt konnte man kaum hoch genug preisen, ihre Bedeutung kaum überschätzen. »Fiume ist ein Leuchtturm, erstrahlend inmitten eines Meeres der Niedertracht.«6Schreie, Tränen, Ergriffenheit. Die Bürger von Fiume sind außer sich. Noch mehr sind sie es, als der Dichter am Ende seiner Rede zu einem feierlichen Schwur ansetzt: »Ich, Freiwilliger, Kämpfer aller Waffengattungen, Infanterist, Matrose, Flieger, Verwundeter und Kriegsversehrter, ich glaube die tiefe Sehnsucht meiner ganzen Nation deuten zu können, indem ich erkläre, dass von heute an für alle Zeiten die Stadt Fiume wieder zu Mutter Italien gehört.«

Im Manuskript der Rede ist dieser letzte Abschnitt in Majuskeln gehalten. Groß springen die Buchstaben dem Mann auf dem Balkon ins Auge, als wolle er auch sich selbst noch einmal von der Unumstößlichkeit und Größe des Augenblicks überzeugen. D’Annunzio entfaltet im Angesicht der Menge eine Energie, die – so jedenfalls stellt es sich ihm später dar – nicht nur eine psychische Wirklichkeit, Resultat eines mit den Zauberwaffen der Rhetorik erzeugten Moments ist. Nein, die Energie jener Stunde weist weit darüber hinaus, ist objektives Zeichen einer kommenden Wirklichkeit, eines Flusses von Ereignissen, die gar nicht anders können, als sich in der vom Redner vorgezeichneten Richtung zu entwickeln. Auf diesem Balkon, jetzt in diesem Moment, darin sind sich Redner und Zuhörer einig, wird die Geschichte Italiens neu geschrieben. »Eine Art Fieber hat alle dort ergriffen, vor allem die jungen Menschen«, umreißt Pietro Badoglio, Militärkommissar der Region Venezia Giulia, in einem Brief an Premier Nitti die Lage.7

D’Annunzio selbst, schreibt der Historiker Pierluigi Romeo di Colloredo, erlebte den Auftritt vor der Menge wie in Trance.8 Er erschien ihm als außergewöhnlicher, dem alltäglichen Leben enthobener Augenblick, der alle Beteiligten in einen besonderen psychologischen Zustand versetzte. Ein Gefühl der Erhabenheit durchzuckt den Redner und zugleich sein Publikum. Eine Art unio mystica bemächtigt sich der Anwesenden, vereint sie in der gemeinsamen Hingabe an das gesprochene Wort, seine Bedeutung und, mehr vielleicht noch, seinen Klang. Wie dieses Wort seine Wirkung entfaltete, hat D’Annunzio in einem späteren Text beschrieben. »Jene halbe Stunde, die mein Geist und Herrschaftswille vor dem Auftritt auf dem Balkon durchlebten, war eine Zeit ohne Maß. Sie war schlicht erhaben.«9 Der Dichter sagt es ganz offen: Er folgt – auch – einem Herrschaftswillen. Da draußen ruft und tobt das »Volk«, jene »entmenschlichte Masse«, wie er seine Zuhörer nennt. Die Vielen sind willenlos oder besser vereint in einem einzigen Willen, nämlich dem, sich dem Redner hinzugeben. So ähnlich wird es später auch Mussolini empfinden. Der Diktator verachtet seine Zuhörer insgeheim. Er weiß, wie leicht sie sich lenken lassen. »Die Masse liebt die starken Männer«, wird er 1932 dem deutschen Journalisten Emil Ludwig erklären. »Die Masse ist eine Frau.«10

Wie weiblich die Vielen sein können, hatte er sich auch in Fiume anschauen können, jenem Ort, der vom September 1919 bis zum Januar 1921 zum Ort der großen politisch-ästhetischen Exerzitien der Moderne wurde, zu einer großen Bühne, um das Spiel von Masse und Macht in all seinen Facetten zu erkunden. Es war diese Ästhetisierung der Politik, mit der D’Annunzio Fiume, Italien und Europa rund 15 Monate lang in Atem hielt. Nicht weniger in dieser Tradition stehe auch spätere Populisten, die, in Italien und anderswo, von D’Annunzio vor allem eines lernen konnten: dass man sich zur Führungsgestalt einer Menge hochreden kann, indem man ihr erklärt, sie – und allein sie – sei das Volk.

2. Oper des LebensArbeit am Selbst

Wir wollen die Wahrheit nicht mehr.Gebt uns den Traum!

Gabriele D’Annunzio, 1893

Dies ist eine aberwitzige, eine absurde Geschichte. Wenn sie nicht wahr wäre, würden man sie den Kinoträumen eines Werner Herzog entsprungen glauben. Es ist die Geschichte der Marionettenrepublik von Fiume, die einen Winter, einen Sommer und einen Winter lang – von September 1919 bis Dezember 1920 – ein bizarres, ein aus der Zeit gefallenes Fest in Fiume, dem altehrwürdigen Rijeka, feierte.

Die Geschichte beginnt aber in einem adoleszenten, in einem zerrissenen Land, in Italien, das zwischen atavistischer Rückständigkeit und Aufbruch seinen Weg im Anschluss an das 20. Jahrhundert suchte. Und sie findet Ihre Fortsetzung im Faschismus und Totalitarismus im Populismus des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Der Regisseur und Fadenzieher der nun aber einsetzenden Geschichte aber heißt: Gabriele Rapagnetta-D’Annunzio.

***

Alles ist möglich dem, der spricht. Wer spricht, verändert die Welt. Er greift ein in ihren Lauf, ordnet sie nach seinen Vorstellungen, lässt sie in neuem Licht erscheinen. Wie die Welt sich präsentiert, hängt ganz wesentlich davon ab, wie einer über sie redet, sie darstellt und beschreibt. Deswegen haben die Dichter und Demagogen so viel Macht über die Welt. Denn beide beherrschen die Kunst der Sprache, und gebrauchen sie die nur geschickt genug, fügt sie sich neu. Das macht die Magie von Dichtung und Demagogie gleichermaßen aus.

Gabriele D’Annunzio, ein Leben lang Dichter und für einige Jahre auch Demagoge, hatte diesen Anspruch: mit seiner Sprache die Welt und sich selbst zu verändern, natürlich, war er überzeugt, zum Besseren. Zeit seines Lebens arbeitete er an den notwendigen Instrumenten, schliff seine Sprache, feilte am Ausdruck, fand Sätze, Rhythmen, Bilder, die seine Zeitgenossen in höchste Erregung versetzten. D’Annunzio war ein Zaubermeister der Sprache, mit ihrer Hilfe ließ er gute und böse Geister aus der Flasche. Sie formte er mit dem geschriebenen ebenso wie mit dem gesprochenen Wort. Mit seinen Texten und seinen Reden, sehr früh auch bereits durch seine öffentlichen Auftritte, sein sorgsam ins Werk gesetztes Bild seiner selbst, faszinierte er zunächst seine Landsleute und später, nach den ersten Übersetzungen seiner Werke, mehr und mehr auch die Leser anderer europäischer Länder. Sie alle lasen oder lauschten einem Dichter, der die Gefühlsbewegungen seiner Zeit in kunstvoll verfasste Verse, Romane und Reden packte. Einem Dichter und Selbstdarsteller zudem, der bewusst gegen die Konventionen seiner Zeit verstieß, der vor allem deren Prüderie nicht achtete und – auch – dadurch zu einem der meistgelesenen Autoren der Epoche wurde.

Seinen Erfolg verdankte D’Annunzio ganz wesentlich seiner Fähigkeit, umgehend auf die großen Themen seiner Zeit einzugehen. Immer wieder lieferte er die entscheidenden Stichworte, fasste die Anliegen und Empfindungen seiner Zeitgenossen in anschaulichen Formen zusammen. Mit seinem feinen Gespür für kollektive Regungen, das zunächst latent Empfundene, aber noch nicht öffentlich Artikulierte, wurde er zum Geburtshelfer des noch Ungesagten, der vagen Eindrücke, die nach Ausdruck verlangten.

Welche Hoffnungen und Erwartungen die Italiener auch hegten, D’Annunzio warf ihnen die passenden Worte zu. Gedichte, Romane, politische Parolen: In allem lieferte er den passenden Ausdruck, durchgehend zum rechten Zeitpunkt und maßgeschneidert für das anvisierte Publikum. Das, was andere eher unbewusst empfanden, brachte er präzise und zugleich poetisch auf den Begriff. Indem er dies mit beiläufiger Eleganz ausformulierte, wurde er zu einem der größten, wenn nicht dem größten literarischen Zeremonienmeister der nationalen Regungen. Seine Sensibilität, die er zeitlebens kultivierte und zugleich zur Schau stellte, verwandelte ihn in ein regelrechtes Medium seiner Epoche, zumindest deren italienischer Spielart.

Die Bühne, die ganz große, die nationale Bühne hat D’Annunzio nie gescheut. Von Anfang an hatte es der 1863 zur Welt gekommene Dichter darauf angelegt, sich über die Mauern des Heimatstädtchens Pescara zu erheben, Adria und Abruzzen möglichst rasch hinter sich zu lassen. Nicht dass er sich mit seiner Heimat nicht identifiziert hätte. »Ich trage die Erde der Abruzzen, ich trage den Schlamm der Flussmündung an den Sohlen, am Absatz meiner Stiefel«, bekennt er im Libro Segreto – ohne das Erbe der Heimat auf die Erinnerung zu beschränken.1 »Von meinen Großeltern aus den Abruzzen habe ich die blaugrauen, vielleicht braunen Augen, die eigenwillige Stirn, die typische Intonation der Stimme, die Präzision im Wurf eines Steines, den Sinn für das Mysterium des Alltags.«2Heimat mag Identität stiften. Sie kann aber auch beklemmend eng werden. D’Annunzio suchte früh den Abschied, den Aufbruch in andere, verlockender anmutende Welten. »Ich weiß nicht warum«, schrieb er 1913 über die – durchaus intakte – Bindung an seine Familie, »aber ich wusste immer schon, dass mein Schicksal stärker war und ich von meinen Nächsten blinde Anerkennung und vollständige Hingabe fordern musste.«3 Bescheidenheit, auch vor sich selbst, zählte nicht zu seinen Stärken. Schon als Teenager war der junge Mann von sich überzeugt, und zwar in höchstem Maß. Eines seiner frühen Vorbilder war Giosuè Carducci, einer der großen und gefeierten Dichter seiner Zeit, Verfasser patriotischer Zeilen, zudem auch solcher, die den Aufstiegswillen des Einzelnen feierten. Der junge D’Annunzio war hingerissen von Carduccis Strophen, er las sie »mit fiebriger Erregung«,4 wie er später schrieb – und zögerte keine Sekunde, sich selbst die gleiche künstlerische Bedeutsamkeit zu attestieren. Im März 1879 – er war gerade 16 Jahre alt – schrieb er dem Verehrten einen Brief. »Ich will an Ihrer Seite kämpfen, mein Dichter«, ließ er diesen wissen. »Auch ich verspüre in meinem Geist einen Funken jenes kämpferischen Genies, der meine Nerven zittern lässt und mir ein quälendes Verlangen nach Ruhm und Kampf in die Seele setzt.«5 Der Angeschriebene verzichtete auf eine Antwort – um den Absender drei Jahre später in Rom, in den Redaktionsräumen der Kunst und Literatur gewidmeten Zeitschrift Cronaca bizantina, dann doch kennenzulernen. Sei es aus nicht vergessenem Groll über den ausgebliebenen Brief, sei es aus beiderseitiger spontaner Antipathie: Die Begegnung verlief verhalten. D’Annunzio erinnerte sich an – oder vielmehr lästerte über – »die schmächtigen Beine und den hervorstehenden Bauch« des knapp drei Jahrzehnte älteren Dichters. Dessen Körperbau sei nicht römisch, sondern erinnere eher an den der Etrusker, wie man sie auf den »Deckeln von Urnen« sehe.6

Die Bewunderung der frühen Jahre war nun mit einem teils giftigen Ehrgeiz gepaart, den D’Annunzio Zeit seines Lebens nicht mehr ablegen sollte, der ihn zugleich aber immer weiter nach oben, an die Spitze des italienischen Kulturbetriebs und Jahre später auch an die der außerparlamentarischen Opposition seiner Zeit tragen sollte. Dieser Aufstieg war gewollt und geplant, er entsprach dem überbordenden Selbstbewusstsein und dem Willen des Dichters, aus sich etwas zu machen. »Man muss sein Leben gestalten, wie man auch eine Oper gestaltet«, lässt er Andrea Spinelli, den Helden seines 1889 erschienenen Romans Il piacere, sagen. »Für einen Mann von Intellekt muss sein Leben sein eigenes Werk sein. Darin liegt die echte Überlegenheit.«7

Der Anspruch, sich selbst zu formen, das Leben in die eigenen Hände zu legen und es den eigenen Ansprüchen entsprechend voranzutreiben, zieht sich durch das gesamte Leben des jungen Mannes. »Arbeitet, arbeitet, arbeitet, ihr Jungen!«, schreibt der gerade 20 Jahre alte Dichter an einen Freund. »Es sind noch so viele Gipfel zu erklimmen! Du, dem eine so überlegene Künstlernatur eignet, du wirst viel tun, du wirst weit nach vorne gehen. Wirf deine Ängste über Bord, alle Furcht, alles Zögern: sei kühn, immerfort kühn. Höre nie auf zu forschen, zu versuchen, auszuprobieren. ... Du hast eine feine Intelligenz und eine außergewöhnliche Bildung. ... Du hast das Recht, deinen Weg in Richtung der Sonne zu gehen, erobere sie!«8 Formal richtet sich der Brief an jemand anderen, aber nicht zuletzt dürfte der Absender auch an sich selbst appelliert haben.

Und es ist ihm bitter ernst damit. »Entweder man erneuert sich oder man stirbt«, wird er in seinem Roman L’innocente aus dem Jahr 1892 schreiben,9 ein Satz, zu dem er sich von Friedrich Nietzsche hatte inspirieren lassen, den er auf dem Umweg über französische Übersetzungen entdeckt hatte. Die Überzeugung, etwas aus sich machen zu müssen, ist ihm nicht nur Pflicht, sondern auch Quelle seines Stolzes. »Seit meinen ersten Jahren wollte ich derjenige werden, der ich bin«, notierte er einmal. Das klang gut, war aber auch ein Anspruch aus zweiter Hand, abgeschaut Heinrich IV., seit 1589 König von Frankreich. »Gratia Dei sum id quod sum«, hatte der notiert: »Dank Gottes bin ich, der ich bin.«10Gekürzt um seinen religiösen Gehalt, kürte sich der junge D’Annunzio den Satz zum Lebensmotto aus – und stellte somit eines gleich klar: Alles, was er ist, verdankt er sich selbst.

Freilich kommt der Begabung auch eine glückliche Fügung zur Hilfe. Ihr verdankte der junge Dichter seinen klangvollen Nachnamen. Den trug seine Familie noch nicht allzu lange. Sein Großvater war zunächst noch unter einem ganz anderen Namen registriert: Rapagnetta. Den hätte folglich auch sein Enkel geerbt. Gabriele Rapagnetta hätte er dann geheißen – ein nicht nur klanglich, sondern auch semantisch deutlich wenig gefälliger Name: Rapagnetta bedeutet »kleine Rübe«. Dass es anders kam, verdankt der Dichter dem Unglück einer Großtante. Die konnte keine Kinder empfangen und adoptierte darum einen Sohn ihrer kinderreichen Schwester – eben Gabrieles späteren Großvater, der dann auch den Namen der Adoptiveltern annahm. Aus Rapagnetta wurde D’Annunzio – auf Deutsch: »der Bote«. Ein in den Abruzzen zwar geläufiger Name, der mit seinen christlichen Untertönen in Italien aber mehr als respektabel ist. Im Deutschen schwingen sie in der Formel von der »Frohen Botschaft« mit.

Damit dieser Bote aber auch vom Klang seiner Stimme her überzeugende Auftritte hinlegt, muss er, seinem späteren Bekenntnis zur Intonation seiner Heimat zum Trotz, sich deren phonetischen Erbes zunächst einmal entledigen. Denn allzu kräftig tönt in der Sprache des jungen Mannes der schwere Dialekt seiner Heimat mit. Vater Francesco Paolo ahnt es: Die als bäuerisch empfundene Sprache der Heimat könnte seinem begabten Sohn das Leben später schwermachen. So schickt er den Sohn auf ein Internat in Florenz, wo dieser den als elegant geltenden Zungenschlag der Toskana annehmen soll. Gabriele hört sich in die neue klangliche Umgebung ein, ahmt sie nach und schafft es schließlich, den Klang von Pescara hinter sich zu lassen. Auch in Sachen Aussprache ist er nun ein Mann von Welt. Die Heimat mag ihm seine Wurzeln beschert haben, wie er später schreiben wird. Aber die Zukunft verdankt er dem jungen italienischen Nationalstaat. Auf die dort geforderten Ansprüche bereitet er sich, unterstützt von seinem Vater, konsequent vor.

Italien selbst hatte sich in jenen Jahren gerade frisch formiert. Nur zwei Jahre bevor der Dichter zur Welt kam, hatte Italien sein Risorgimento durchlaufen, wodurch das in viele Fürstentümer zersplitterte Land endlich, nach mehreren gescheiterten Versuchen, zur politischen Einheit fand. Kaum war die erreicht, stand die nächste Aufgabe an. Es galt die über die gesamte Halbinsel verstreuten Menschen zu vereinen, sie zu animieren, sich als Angehörige nicht mehr einer Region oder eines Fürstentums, sondern der nun ins Leben gerufenen Nation zu verstehen. »Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani«, umriss der Schriftsteller und Politiker Massimo d’Azeglio, Jahrgang 1798, das Anliegen: »Nachdem Italien geschaffen ist, geht es nun darum, die Italiener zu schaffen« – Menschen also, die ihren bislang gewohnten politischen und kulturellen Horizont hinter sich ließen, um zu den neuen Ufern des Gesamtstaats aufzubrechen.11 Selbstverständlich war das Unternehmen nicht, im Gegenteil: Es erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. Es durchlief viele Erfolge – und ebenso viele Misserfolge. Wer sind die Italiener, was hält sie zusammen, was macht sie aus? Die nationale Debatte kam in Gang, das Rätsel der italianità – die Frage also, was die Italiener zu Italienern macht – beschäftigte die sich formierende Nation in immer neuen Anläufen.

Dass die Einheit kulturell, politisch und wirtschaftlich so lange auf sich warten ließ, trug entscheidend dazu bei, dass D’Annunzio nicht nur literarisch, sondern eine Zeitlang auch politisch eine bedeutende Rolle spielen konnte. Daran hinderte ihn auch der Umstand nicht, dass er, anders als sein zeitweiliger Weggefährte Benedetto Mussolini, der spätere duce, kein politischer Kopf war. D’Annunzio war ein ästhetisch motivierter Mensch. Und wenn er zeitweilig in der Politik eine Rolle spielte, dann vor allem darum, weil er gründlicher und schneller als andere deren sinnliche Dimension erkannte und sich nicht scheute, Politik und Poesie zu einem gewaltigen Gesamtkunstwerk zu verbinden. Dieses brachte er zunächst in Form mehrerer Reden zugunsten des italienischen Eintritts in den ersten Weltkrieg und nach dessen Ende dann im großen Abenteuer von Fiume auf die Bühne.

Vorerst aber ließ der Dichter seinen künstlerischen Sinn da wirken, wo er hingehört: in der Literatur. D’Annunzio war Ästhet und Sprachvirtuose, ein Liebhaber der beaux gestes, der schönen Gesten, die er früh einübte, kultivierte und zur öffentlichen Aufführung brachte. Leben, darunter verstand bereits der junge D’Annunzio in erster Linie Hingabe an Eleganz und Raffinesse, das Spiel mit den anmutigen Formen, die Entwicklung des ästhetischen Sinns und die stete Verfeinerung der künstlerischen Wahrnehmung, in ihrem Duktus ganz dem Geist der Zeit, der verfeinerten Stimmung des fin de siècle entsprechend.

Zwei Dinge, schrieb der Dichter Hugo von Hofmannsthal in seinem 1893 in der Frankfurter Zeitung veröffentlichten Essay über D’Annunzio, hätten die Dichter des späten 19. Jahrhunderts von ihren Vorgängern geerbt: »hübsche Möbel und überfeine Nerven«.12 Die Möbel, war der Österreicher überzeugt, könne man als Relikt der Vergangenheit getrost beiseiteschieben. Die überfeinen Nerven hingegen sah er als Signatur der Zeit. Die Regungen des Herzens noch in ihren kleinen und kleinsten Impulsen zu registrieren, den zittrigen Bewegungen der eigenen Seele zuzuschauen, die Rätsel des eigenen Ich zu entschlüsseln: Das waren die Aufgaben, die von Hofmannsthal den Dichtern seiner Zeit als vornehmste Aufgabe stellte. Freilich wusste er um die Risiken dieser ins Extreme gesteigerten Sensibilität: Zu haben ist die manisch kultivierte Gewohnheit, sich selbst immer und überall über die Schulter zu schauen, nur um den Preis lähmender Untüchtigkeit im praktischen Leben. Die Dichter des fin de siècle, schrieb von Hofmannsthal darum sehr richtig, betrieben letztlich zweierlei: »die Analyse des Lebens und die Flucht aus dem Leben«.

Zumindest den ersten Teil dieses Satzes konnte sich D’Annunzio zu eigen machen. Die Analyse des Lebens war ihm nicht zuletzt aufgrund seiner ausgiebigen Lektüren zutiefst vertraut. Wenige Jahre bevor er zur Welt kam, war ein frühes, in seinem Einfluss kaum zu unterschätzendes Meisterwerk der literarischen Dekadenz erschienen: Les Fleurs du Mal von Charles Baudelaire, veröffentlicht 1857. Die Blumen des Bösen sind der literarische Versuch, Schönheit in einer Welt zu gewinnen, die Schönheit – so jedenfalls sah es Baudelaire – nicht mehr gewährt. »Du hast mir deinen Schmutz gegeben, und ich habe ihn in Gold verwandelt«, heißt es im Entwurf eines Epilogs für die zweite Ausgabe.13 Eine humoristische Variante dieses Gedankens formulierte D’Annunzio Jahrzehnte später, in seiner posthum erschienenen Autobiographie Il fastello della mirra (»Das Bündel Myrrhe«). Er erinnere sich, schreibt der Dichter, dass er in einer Gegend geboren sei, in der es Wassersucher ohne Zahl gab. »Ich selbst verdanke meinem Flussgott die Kunst, eine reine Ader selbst noch in der ekelhaftesten Kloake zu finden.«14

Den Humor beiseite, sind D’Annunzios reine Wasserader oder Baudelaires Gold hochgradig artifizielle Produkte, zu finden allein in den Versen der Dichter, die sie einer widerspenstigen Wirklichkeit abgerungen haben. Die Verse bilden einen Raum eigenen Rechts, und nur in ihm, im literarischen Separé, vermögen die Dichter zu leben. Überall sonst sind sie linkisch und unbeholfen. »Der Dichter gleicht dem Fürsten der Wolken, der mit dem Sturm Gemeinschaft hat und des Bogenschützen spottet«, heißt es in einem der berühmtesten Gedichte der Fleurs du Mal, dem »Albatros«. Das Hohelied auf die Kraft des Dichters, seine weltschöpfende Energie, nimmt allerdings eine scharfe Wendung, sobald es den Dichter in der täglichen Wirklichkeit porträtiert. »Auf den Boden verbannt, von Hohngeschrei umgeben, hindern die Riesenflügel seinen Gang.«15

Mit seinem Gedicht hat Baudelaire dem Bild des scheuen, weniger höflich: leicht verschrobenen Dichters ein Denkmal gesetzt. Doch die Hilflosigkeit im Äußeren, so wollen es die poetischen Topoi jener Zeit, erlaubt erst jene Sensibilität, aus der die Dichter ihre betörenden Zeilen schöpfen. »Car nous voulons la Nuance encore, / Pas la Couleur, rien que la nuance!«, schrieb ein anderer großer Künstler des literarischen Feinsinns, Paul Verlaine, 1874, in seinem Gedicht »Art Poétique«16: »Denn wir wollen die Nuance noch einmal / nicht die Farbe, nichts als die Nuance!«

Den Nuancen, den feinen Schattierungen der Welt war auch D’Annunzio auf der Spur. Die Ästhetik der poètes maudits, der »verfluchten«, weil überspannten Dichterseelen war ihm nicht nur vertraut, ihr fühlte er sich Zeit seines Lebens verpflichtet. Die Launen des Verliebtseins, die Spielformen der Melancholie, die Empfindungen gegenüber großer Kunst: All dies ließ er in seine Texte einfließen, machte er zum Gegenstand immer neuer poetischer Meditationen, abgerungen harter Arbeit am Text. »Ed ancora de l’arte amo i tormenti« – »Und immer noch liebe ich der Künste Qual«.17

Ein erstes Denkmal setzte er dem Lebensgefühl der literarischen décadence in seinem Roman Il piacere. Dessen Hauptfigur Andrea Sperelli, Spross einer wohlhabenden Familie, ist ein den Herausforderungen des Alltags kaum mehr gewachsener Schöngeist, feinfühlig und sensibel bis zum Äußersten, aber unfähig, es mit den Herausforderungen des Alltags aufzunehmen. Er registriert die Regungen der Welt in feinstem Maß, ist aber nicht in der Lage, die Welt jenseits des allerprivatesten Raums selbst zu beeinflussen. »Mir ist, als ob ich dazu verurteilt sei, die Bruchstücke eines Traums zusammenzusetzen, aneinanderzufügen, zu verbinden, eines Traums, von dem ein Teil sich außerhalb meiner selbst verwirklichen will und der andere sich wirr in der Tiefe meines Herzen regt. Ich mühe mich und mühe mich, ohne ihn jemals ganz zusammenfügen zu können.«18

Sperelli ist der Prototyp eines Feingeistes des fin de siècle, faszinierend in seinem Feinsinn, seiner Hingabe an das Schöne. »Mehr als den Gedanken liebte er den Ausdruck. Seine literarischen Proben waren Übungen, Spiele, Studien, Versuche, technische Experimente, Kuriositäten. Er dachte, ... es sei schwerer, sechs schöne Verse zu schreiben als eine Schlacht zu gewinnen.«19Il piacere ist ein Buch über die Zerbrechlichkeit bürgerlicher Tatkraft. Kaum hat sie sich – auch in Italien – etabliert, droht sie in der übersteigerten Hingabe an die Ästhetik schon wieder zu zerbrechen. Sperelli ist ein italienischer Verwandter des Hanno Buddenbrook: »Ich kann nichts, ich kann nur ein bisschen phantasieren, wenn ich allein bin.«20 Es ist das ewige Drama der Nachgeborenen, und wie in Lübeck führt es auch in Rom in den Untergang. Sperelli ist schließlich gezwungen, sein Appartement versteigern zu lassen. Zuvor versucht er sich der Aufgabe – für ihn ist es eine Zumutung –, eine kohärente, und das heißt in sozialer Hinsicht: bürgerliche, Existenz zu führen, durch Flucht in den Ästhetizismus zu entziehen.

Aller materiellen Sorgen zunächst ledig, lässt er sich zur Kunst treiben, in die Welt der schönen Dinge, des galanten, geistreichen Gesprächs und auf dessen Grundlage dann in die Erotik. »Mit unglaublicher Leichtigkeit ging er von einer Liebe zur anderen, umgarnte er zur gleichen Zeit verschiedene Frauen, webte er ohne Skrupel ein großes Netz von Betrug, Täuschung, Lüge, Hinterlist, um möglichst reiche Beute zu machen.«21 Es liegt auf der Hand: Andrea Sperelli ist auf der Flucht. Sein Leben verliert sich im Ästhetizismus, in kurzen, haltlosen Affären, die zu nichts anderem als bloß weiteren Affären führen – ein ewiger, unverbindlicher Zeitvertreib, aus dem nichts Ernsthaftes entstehen kann. Mit Mitte 20 schrieb D’Annunzio einen schillernd vieldeutigen Roman, ein Hohelied auf den Feinsinn des Helden ebenso wie ein Abgesang auf dessen Unfähigkeit, aus dem Leben etwas zu machen. D’Annunzio selbst kannte die Gefahren des Ästhetizismus, erlag ihnen aber nicht. Er nahm sein Leben entschlossen in die Hand, entfachte eine künstlerische und schließlich pseudopolitische Inszenierungskraft, mit der er sein Publikum über Jahrzehnte regelmäßig in Erstaunen versetzte.

Der mächtigste Instinkt

Quellcode dieser Darbietungen war D’Annunzios Sprache. Konsequent achtete der Dichter darauf, seinen Wortschatz zu entwickeln, seine Ausdrucksfähigkeit zu steigern. Stets war er den Wörtern auf der Spur. »Meine Sprache ist mein mächtigster Instinkt«, notiert er in seiner Autobiographie.22 Immer wieder seien ihm Wörter ganz plötzlich in den Sinn gekommen, schreibt der Dichter, überraschend, plötzlich und schnell, wie aus den Untiefen der See. »Deutlich erkenne ich mich in ihnen wieder, deutlich auch sehe ich in ihnen das, was ich an mir bislang nicht kannte, was ich mir von mir selbst nicht vorzustellen vermochte.«23

Dieser enthüllenden Kraft der Sprache hat sich D’Annunzio immer wieder anvertraut. Genauer gesagt, er hat um sie gerungen, in nie nachlassender Anstrengung. »Der Ausdruck ist meine einzige Art zu leben«, schrieb er am Ende seines Lebens in seinem letzten großen Text, dem Libro Segreto. Und fügte hinzu: »Esprimere è vivere«: »Sich auszudrücken heißt zu leben.«24 Der kurze Satz ist so etwas wie die Summe eines Lebens, ein Glaubensbekenntnis, dem der Dichter, so launenhaft und unstet er sonst gewesen ist, durchgehend die Treue gehalten hat. Er spricht, ebenfalls im Libro Segreto, von einem »wahnsinnigen Bedürfnis, mir meine Sprache und meinen Sprachklang zu erfinden«.25

Wer seine Identität bewusst an die Sprache klammert, sich mit ihrer Hilfe immer neue Aspekte des eigenen Daseins erschließt, der wird mit einer Vorstellung wenig anfangen können: dass der Mensch aus einem Guss sei, dass er so, wie die ersten Jahren ihn formten, für immer bleiben und durch das gesamte Leben gehen könne. Intellektuelle Selbstgenügsamkeit ließen die aufgewühlten Zeiten nicht zu, erst recht nicht für jemanden, der sich bewusst und voller Absicht mitten in ihren Strom begab. Zu einem »von edler Eleganz verzierten Leben« gehöre vor allem eines, erklärte der Dichter: »das Gefühl dauernder Veränderung, der kontinuierlichen Entwicklung, des stetigen Vergehens«.26 Ruhe, träges Verharren, Zufriedenheit mit sich selbst und dem Lauf der Welt waren D’Annunzios Sache nicht. Dergleichen empfand er nicht nur als langweilig, sondern als einfältig, weder den aufgewühlten Zeiten angemessen noch dem Anspruch an sich selbst. Wie kann man meinen, einen Standpunkt gefunden zu haben, wo doch alles in Bewegung ist? »Tante io ho anime, e tante stirpe«: »So viele Seelen habe ich, und so viele Wurzeln«.27

So ging er an gegen die Macht der biographischen Konstellation, suchte Abschied und Aufbruch, immer im Sprung zu neuen Erfahrungen. Der »flexible Mensch«, der über hundert Jahr später seinen Einzug in die Geschichte halten sollte, fand in ihm einen seiner wendigsten Vorläufer.28Ehrfurcht vor der Tradition, das ja. Auf keinen Fall aber Unterwerfung, devote Ergebenheit unter ihre Vorgaben. Aus der Überlieferung zu lernen führt letztlich zu nichts anderem als der Fähigkeit, sie weiterzuentwickeln, um neue, aufregende Formen und Erfahrungen zu bereichern. Tradition ist eine Einladung zum Spiel mit dem Kommenden, in der Kunst ebenso wie im eigenen Leben. »Ich habe mit dem Schicksal gespielt, ich habe mit den Ereignissen gespielt, mit dem Schicksal, mit den Sphinxen und mit den Chimären«, schreibt er in seinem Libro Segreto.29

Mit den Chimären und Moden seiner eigenen Zeit war er durchgängig vertraut. Symbolismus und literarische Dekadenz, Sport, Patriotismus und Nationalismus, Technikbegeisterung und Futurismus, Kriegsbegeisterung, dann Hedonismus und erste Ansätze zur »Gegenkultur«, die ein halbes Jahrhundert später, 1968, ihren Siegeszug antreten sollte, sogar Ansätze zu dem, was heute »Kosmopolitismus« heißt: Alle diese Regungen griff er auf, sei es als Stoff seiner Bücher, sei es als Staffage für sein eigenes Leben. Auf Systematik und intellektuelle Durchdringung der je aktuellen Ideen kam es ihm nur bedingt an. In seinen Händen schien jeder Stoff leichtfüßig und elegant, kam spielerisch und beiläufig daher, stieß das Hirn, aber auch und vor allem das Herz an. Darin, in seiner unbefangenen, launenhaften, man könnte auch sagen: opportunistischen Wandlungsfähigkeit wurde D’Annunzio zu einem vergleichsweise frühen Vorläufer jener brüchig-wandelbaren Daseinsform, die sich zumindest im Westen seit dem späten 18. Jahrhundert als Norm der Lebensführung durchgesetzt hat. »Je est un autre«, »Ich ist ein anderer«: Arthur Rimbauds selbst die Grenzen der Syntax sprengende Formel von der Vielfalt und Ambivalenz moderner Lebensformen hat in D’Annunzio einen ihrer bekanntesten und gewiss auch kunstvollsten Protagonisten gefunden. Von seiner »multanimità«, von der Vielfalt seiner Seele, spricht der Protagonist des 1892 erschienenen Romans L’innocente (»Der Unschuldige«).

An der Oper seines Lebens arbeitete D’Annunzio ohne Unterlass. Und stets achtete er darauf, dies vor hinreichend großem Publikum zu tun. In der Konzentration auf die Wirkung seiner Auftritte, in seiner entschlossenen Selbstvermarktung, war D’Annunzio durch und durch modern. Das Bewusstsein, eine öffentliche Figur zu sein, an der es immer und überall zu feilen gelte; sein Schielen auf Wirkung und Erfolg noch in den scheinbar ganz der Kunst hingegebenen Momenten; seine Weigerung, zwischen Poesie und Wirklichkeit rigoros zu unterscheiden: All dies machte ihn zu einem ebenso faszinierenden wie frivolen Charakter.

Sonderliche Achtung vor den Fakten hatte er nicht. Wo die sich der Phantasie in den Weg stellten, schob er sie beiseite oder manipulierte sie. Das galt vor allem mit Blick auf das eigene Fortkommen: D’Annunzio setzte sich nicht nur so konsequent in Szene wie wenig andere Dichter seiner Zeit. Wenn es ihm erforderlich schien, scheute er auch vor Lüge, Manipulation und Täuschung nicht zurück. Er sei 1864 auf einem die Wasser der Adria kreuzenden Schiff, einer Brigg namens »Irene«, zur Welt gekommen, schrieb er 1892 seinem französischen Übersetzer Georges Hérelle. »Diese maritime Geburt hat Einfluss auf meinen Geist genommen. Das Meer ist in der Tat meine tiefste Leidenschaft: Es zieht mich wirklich an wie ein Vaterland.«30 Die Leidenschaft zum Meer mochte der Wahrheit entsprechen – alles andere war schlicht erfunden.

Tatsächlich kam D’Annunzio in der Hafenstadt Pescara, gelegen an dem gleichnamigen, in das adriatische Meer mündenden Fluss zur Welt. Zwar verströmte auch das damals verschlafene Städtchen einen bukolischen Reiz. Aber in den Augen des Dichters zählte das wenig im Vergleich zur maritimen Dramatik der offenen See, dem Mythos der Méditerranée, mit dem sich auch in Paris verlässlich punkten ließ. Den südlichen Zauber ergänzte D’Annunzio um eine ausführliche Schilderung seiner intellektuellen Biographie. Auch damit, war er sich sicher, würde er seine französischen Leser beeindrucken. Alsbald, im April 1893, erschien das Selbstporträt in der Revue hebdomadaire und löste unter deren Lesern eine Debatte über den Stand der italienischen Kultur aus. In deren Mittelpunkt stand, wie von ihm selbst kalkuliert, Gabriele D’Annunzio. Im literarischen Horizont der Franzosen wurde er zu einer festen Größe.

1897 widmete André Gide seinem italienischen Kollegen Zeilen freundlicher Anerkennung. Nur wenige Jahre zuvor, als die Romane D’Annunzios noch nicht übersetzt waren, habe die italienische Literatur in Frankreich als tot gegolten, schreibt Gide. Doch dies habe sich dank D’Annunzio geändert, er habe ganz Europa auf die Literatur seines Heimatlandes aufmerksam gemacht. »Man hat D’Annunzio seine nichtitalienische Bildung vorgeworfen. Zu Unrecht. Mir scheint, er hat seine Wurzeln in den Literaturen ganz Europas geschlagen. Dieser Umstand wirft Licht auf die triste Tatsache, dass Italien kein hinreichend fruchtbares Terrain bietet, von dem man sich literarisch nähren könnte. D’Annunzios möge allen jungen Schriftstellern als Beispiel dienen, dass Italien sehr wohl produktiv ist und Europa zu zwingen vermag, ihm zuzuhören.«31 Ein solches Kompliment aus der Feder eines der bedeutendsten französischen Schriftsteller seiner Zeit war exakt das, was D’Annunzio brauchte. Nun konnte er sagen, er sei im Herzen des französischen Publikums angekommen.

Um Aufmerksamkeit buhlte er auch mit teils überraschend simplen literarischen Spielereien. Durch die Schilderung erotischer Anstößigkeiten suchte er gezielt den Skandal. Tabus waren in seinen Augen vor allem dazu gut, gebrochen zu werden – und ihn selbst darüber ins Gespräch zu bringen. D’Annunzio war ein Erotomane, sein Verhältnis zu den Frauen war zeitlebens ein brodelndes. Eine bis heute große Bekanntheit erfuhr ein kurzer Text über einige erotische Frivolitäten 1877 im Archäologischen Nationalmuseum von Florenz, genau vor der Statue der Chimäre von Arezzo, einem in Bronze gefassten Ungeheuer mit dem Kopf eines Löwen, dem Schwanz einer Schlange und einem Ziegenkopf auf dem Rücken. Vor diesem etruskischen Kunstwerk – niemand schaut hin in diesem Augenblick – beginnen eine Freundin, Clemenza, genannt Malinconia, und Gabriele ihr laszives Spiel. Vor dem zähnefletschenden Monster drückt er ihr die Hand in den Mund – »mit solcher Wucht, dass mir die Fingernägel und Knöchel schmerzten«.32 Ob ihm der Mund brenne, will die drei Jahre Ältere wissen. Ja, er brennt. »Und so packte ich sie ohne Hemmung, mit einer Gewalt, die sich von der bissigen Bronze auf mich zu übertragen schien, als würde sich die Massivität des Metalls in meinen Muskeln entfalten.« Ja, er würde noch viele Male den Mund einer Frau beißen, fährt es ihm durch den Kopf. »Und mir wurde in trunkenem Schauder, in schlüpfriger Verderbnis klar, dass es noch einen anderen Mund zu bearbeiten gab, verborgen und nicht bestimmt für einen allzu jungen Mann.« Sex sells, auch und gerade in der belle époque, deren Sehnsüchte D’Annunzio zielsicher aufgriff, mit Metaphern im Geist der Zeit – die Frau als Chimäre – verzierte und andeutungsreich – der »andere Mund« – ins Ungesagte, aber doch Eindeutige gleiten ließ.

In der Bereitschaft, auch das zutiefst Private dem eigenen Fortkommen zu opfern, kannte D’Annunzio keinerlei Hemmungen. Im April 1881 lernte er Giselda Zucconi kennen, die Tochter seines damaligen Sprachlehrers in Florenz. Die beiden verlieben sich, und Elda, wie D’Annunzio die ein Jahr Jüngere nennt, wird zur ersten längeren Liebe des Dichters. Um eine unschuldige Liebe allerdings handelt es sich nicht. Kaum haben die beiden sich kennengelernt, zieht D’Annunzio zum Studium nach Rom. Die räumliche Trennung überbrückt das Paar durch Briefe – knapp 500 werden es insgesamt sein. Im April 1882 umreißt er ihr seine Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft: »ein Haus für uns, schön, elegant, voller Luft und Licht, voller Blumen«. Klar ist auch, wie er sich das Interieur vorstellt: »Ich werde ein lichthelles Zimmer für meine Studien haben, voller Bilder, Skizzen, hübscher Gegenstände, seltener Stoffe, voller Waffen, Bücher, Karten.«33Dort werde er seine Verse, seine Prosa schaffen. Und ja, auch sie, Elda, habe eine Rolle in diesem Haus: »Ich werde einen Hexameter bei der Hälfte stehen lassen und dir einen Kuss geben, ich werde mir ein dichteres Bild entgehen lassen, um zu den leisen, ausgelassenen Schreien unseres Kindes zu eilen und es mit Zärtlichkeiten zu überhäufen.«

Der Dichter in seinem Arbeitszimmer, die Frau als gute Seele des Hauses: Noch in den intimsten Momenten wird D’Annunzio seinen Narzissmus nicht los, vermag er die Egozentrik seiner Phantasien nicht zu überwinden. Da, wo es auf ein größeres Publikum nicht ankommt, versagen ihm Sensibilität und Empathie den Dienst – und zwar so sehr, dass Elda ahnt, mit wem sie es zu tun hat. Ein »feiger Komödiant, trunken von Worten«, sei er, schreibt sie ihm in ihrem Antwortbrief. Mit scharfem Blick hat sie die größte Schwäche ihres – so jedenfalls scheint es in diesem Moment noch – angehenden Ehemanns erkannt: D’Annunzio ist ein Mann der Worte, sie bilden seine vornehmste Realität, der sich alles Weitere unterzuordnen hat. Ihre nüchterne Analyse hindert den Dichter nicht, sie ins Zentrum seiner Werke stellen zu wollen. »Alle meine in der Lyrik ersonnenen Frauen sind Puppen«, schreibt er ihr. »Es sind Marionetten aus Holz, mit Köpfen aus Wachs. Aber du, du wirst in meinen Strophen zittern, weinen, lachen.«34

Es liegt auf der Hand: Elda ist des Dichters wichtigste Muse. Das könnte ein schönes Gefühl sein – wenn dieser Dichter nicht D’Annunzio wäre. Denn den leidenschaftlichen Ton der Briefe stimmt er womöglich aus Liebe an, ebenso aber auch aus Kalkül. Elda nämlich – wenn nicht die reale, so zumindest die poetisch aufgeladene Elda, an die er sich in seinen Briefen wendet – beflügelt seine poetische Kreativität, versetzt ihn in jene Stimmung, die den hohen Ton seiner Briefe überhaupt erst möglich macht. Darum – auch darum – muss Elda bleiben, darf sie fürs Erste nicht von ihm loskommen.35

Über Monate setzt sich die Korrespondenz fort. Doch dann, im Januar 1883, schreibt er ihr einen seiner letzten Briefe: »Lebewohl, Lebewohl, Lebewohl, mein heiliges, mein wundervolles und leidendes Kind.« Es folgen weitere Briefe, die die Trennung ankündigen. Im März schickt er ihr seinen vorerst letzten Text – ein Telegramm: »Habe deinen Brief erhalten. ... Ich bin halb krank, sehr traurig. Lebewohl. Gabriele.« Wenige Wochen zuvor hat Gabriele eine andere Frau, Maria Hardouin, kennengelernt. Er habe sich, vertraut D’Annunzio einem Freund an, »mit an Wahnsinn grenzender Gier in die Turbinen der Lust« gestürzt.36 Die Lust ist, für die nächsten Jahre zumindest, hinreichend erfüllend. Bald werden die beiden heiraten. Der zehn Jahre später geschiedenen Ehe werden drei Kinder entspringen.

Die unglückliche Elda hingegen war als Adressatin von D’Annunzios Liebesbriefen eine Art literarische Versuchsperson, an der der Dichter die Wirkungen seiner Zeilen testete. An ihren Antworten las er ab, welchen Eindruck bestimmte Worte, Metaphern und Stilebenen machten.

Darüber wurden die Briefe für die junge Frau zur Falle. Sie verrannte sich in ihnen wie rund hundert Jahre vor ihr Madame de Tourvel, eine der Figuren des Briefromans Les Liaisons dangereuses (Gefährliche Liebschaften) des französischen Offiziers Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. Indem Madame de Tourvel sich auf eine Korrespondenz mit dem zynischen Edelmann Vicomte de Valmont einlässt, wird sie zu dessen willenlosem Opfer, das ohne die Briefe nicht mehr glaubt leben zu können. De Laclos’ berühmter Briefroman räumte radikal mit dem Topos auf, dass Liebesbriefe ausschließlich zum Wohle einer Beziehung geschrieben werden. Bisweilen dienen sie auch dem genauen Gegenteil. Kaum weniger zynisch verfährt D’Annunzio, indem er den zumindest für Elda existentiellen Unterschied zwischen Liebesbriefen und Dichtung nicht achtet.

Der fließende Übergang zwischen privatem und fiktivem Schreiben zeigt sich in dem 1882 erschienenen Gedichtband Canto Novo, gewidmet »E. Z.« – Elda Zucconi. D’Annunzio hat allen Grund, der Verflossenen zu danken: Der Band basiert nicht zuletzt auch auf den Briefen, die er ihr geschrieben hat. In dessen allerersten Strophen erwähnt der Dichter das »Lächeln« der Geliebten, das er auch in seinen Briefen an sie regelmäßig erwähnt hat. »Wo immer du mir erschienen bist, hast du mich angelächelt«, heißt es in einem Brief vom 1. Mai 1881. »Dein lächelndes Bild, ein göttliches Lächeln von Liebe und Schmerz«, heißt es am 5. Dezember desselben Jahres. »Ich habe hier auf dem Tisch ... den Schatz deines Lächelns«, schreibt er am 8. Januar 1882. Die Reihe lässt sich fortsetzen.37Auch die »weiße Magierin«, die in der folgenden Strophe ihren Auftritt hat, findet ihre Entsprechung in den Briefen. »Bist du nicht eine Magierin?«, fragt er am 7. Mai 1882. Und dann, in einer Variante, am 18. Mai: »Aber du, aber du, aber du bist eine ungeheure Sirene.« Zehn Jahre später wird er den Begriff auch auf eine andere Geliebte, Barbara Leoni, beziehen, wenn auch in seiner adjektivischen Form: »Du bist, gewiss, auch magisch ... Zum Glück bist du magisch«, wird er ihr im April 1892 schreiben.38

Derartige Parallelen zwischen Liebesbriefen und Gedichten finden sich zuhauf. Das Private da, wo es passt, öffentlich zu machen, diese Strategie wird D’Annunzio immer wieder nutzen. Auch seine Beziehung zu der damals in weiten Teilen Europas hoch populären Schauspielerin Eleonora Duse – die beiden lernen sich 1894 in Venedig kennen und bleiben rund zehn Jahre ein Paar – wird diesem Prinzip folgen. Ihre Beziehungen pflegen sie »vor Tausenden und Tausenden von Augen. Das Öffentliche und das Private, Liebe und Geschäft zu vermengen, ist die Ursünde der beiden.«39

Jenseits der Wirklichkeit

Privates nach außen zu kehren heißt bei denen, die sich – über hundert Jahre vor der »Promi-Kultur« des 21. Jahrhunderts – für ein solches Vorgehen entscheiden, vor allem eines: konsequent auf Außenwirkung zu setzen, mit ihrer Hilfe vorab kalkulierte Effekte zu erzeugen. Unentwegt an der Oper seines Lebens arbeitend, war D’Annunzio ein geschickter Regisseur seiner selbst, der genau wusste, wie seine Texte und öffentlichen Auftritte aufgenommen würden. Nicht weniger wusste er auch um die entgegengesetzte Strategie – nämlich gewisse Dinge gerade nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Wirkung, wusste D’Annunzio, erzielt auch derjenige, der bestimmte Handlungen konsequent verbirgt, der sich bei einigen seiner Entscheidungen nicht in die Karten schauen lässt. Eben dies tat er im Blick auf die Romane, Gedichte und Essays derjenigen Schriftsteller, von denen er sich inspiriert fühlte. Sehr früh hatte D’Annunzio begonnen, sein »wahnsinniges« Bedürfnis nach sprachlicher Ausdruckskunst nicht nur für seine persönliche Entwicklung, sondern auch zur Beschleunigung seiner literarischen Karriere zu nutzen. Mit »alles verschlingendem« Appetit40 nahm er seit jungen Jahren die jeweils jüngsten Strömungen nicht nur der italienischen, sondern auch der französischen, englischen, deutschen und russischen Literatur in sich auf. Durch sie versorgte er sich mit einem nie versiegenden Strom frischer Eindrücke und Anregungen, neuen Einfällen und Ideen, um sie dann – die Sprachschranke machte es zumindest eine Zeitlang möglich – als seine eigenen auszugeben. Weniger höflich gesagt: Ohne Bedenken kopierte und plagiierte D’Annunzio andere Schriftsteller, gab Passagen als eigene aus, die er tatsächlich irgendwo abgeschrieben hatte.

Aufmerksame Kritiker ließen ihm dieses Spiel nicht lange durchgehen. Schon 1882 wies der Kritiker Ugo Fleres auf die eigentümliche Nähe einiger Passagen von D’Annunzios Terra vergine zu Emile Zolas Roman La Faute de l’Abbé Mouret hin. Auch fiel ihm die Nähe einiger Passagen des Romans L’innocente zu den Contes von Guy de Maupassant auf. Seitdem rissen die Hinweise auf D’Annunzios unbefangenen Umgang mit den Werken seiner Vorbilder nicht mehr ab. Im Januar 1896 diskutierte der Literaturwissenschaftler Enrico Thovez in der Gazzetta letteraria unter Darbietung zahlreicher Beispiele in aller Schärfe D’Annunzios ausgeprägten Hang, sich bei anderen Schriftstellern zu bedienen:?Indem er sich die Seelen der anderen wie Hemden überstülpt, schafft der Dichter sich schließlich ein eigenes Hemd, so gut geschnitten und genäht, so reich geschmückt und passend in der Form, dass es dem Betrachter unmöglich scheint, dass darunter kein Herz schlägt und sich keine Seele regt. Zum Schluss bildet sich auch der Dichter selber ein, er besitze Herz und Seele. Über sie beginnt er in einem Anflug von Unverfrorenheit zu sprechen. Zu dieser Kategorie von Schriftstellern gehört Gabriele D’Annunzio.«41 In scharfem Ton, wenn auch nicht ohne heimliche Bewunderung zählte Thovez die verschiedenen Schreibstile auf, in denen D’Annunzio, immer mit Blick auf das jeweilige Vorbild, zu schreiben vermochte. Carducci, Maeterlinck, Shelly, Whitman, Byron, Leconte de Lisle, Flaubert, selbst Goethe und Dostojewski: Sie alle und noch eine ganze Reihe andere vermöge D’Annunzio in seinem »megalomanen Chamäleonwesen« nachzuahmen. Dafür aber zahle er einen hohen Preis: D’Annunzio Werke, fand Thovez, seien eigentümlich leblos, ohne innere Spannung und Dramatik.42D’Annunzio, war sich der Dichter Gian Pietro Lucini 1914 sicher, vermöge der Begegnung mit der äußeren Wirklichkeit nicht viel abzugewinnen. Er könne sich auf sie – geradezu im Wortsinn – keinen Reim machen. »Was ihm die Wirklichkeit anbietet, wird ihm nur zu einer Regung des Gefühls. Was er aber den Seiten eines Buchs entnimmt, ist eine ästhetische Regung, das heißt destillierte Emotion, in Schönheit verwandelt und in der Lage, nicht allein mit dem Verstand, sondern mit dem Geist zu kommunizieren.«43 Könnte D’Annunzio, fragt Lucini, die Schönheit eines Sonnenuntergangs an einem sanften Mai-Abend zur Kenntnis nehmen, ohne vorher über diese Schönheit gelesen zu haben? Lucini bezweifelt es. »Der Buchstaben macht auf ihn einen tieferen Eindruck als die unmittelbare Erfahrung.«44

Lucini wies D’Annunzio eine ganze Reihe von Plagiaten nach. Eines seiner Beispiele war das Gedicht »Immortalité« des französischen Autors Armand Silvestre. Dessen erste Strophe liest sich so:

Où vont les étoiles en chœurs?

Elles vont où vont nos cœurs

Au-devant de l’aube éternelle.

Mélons notre âme à leurs rayons

Et, sur leurs ailes d’or, fuyons

A travers la nuit solennelle.45

(Wohin streben in Chören die Sterne?

Sie streben dorthin, wo unsere Herzen sind,

vor der ewigen Morgenröte.

Mischen wir unsere Seelen mit ihren Strahlen

und fliehen wir, auf ihren goldenen Flügeln,

durch die erhabene Nacht.)

Soweit das Original. D’Annunzio griff es auf und ließ es in leicht abgewandelter Form in sein Gedicht »Tristezza di una notte di primavera«, veröffentlicht in dem Band La Chimera, einfließen. Seinen Lesern präsentierte es sich dann so:

Ove tendono gli astri in lento coro?

Tendono per la via de l’Ombre al Giorno.

Anima, ti congiugni ai raggi loro!

(Wohin streben die Himmelskörper

in langsamem Chor?

Sie streben auf dem Weg des Schattens

in Richtung Tag.

Seele, schließe dich ihren Strahlen an!)

Auch die folgenden Zeilen spannen das Original in stupender textlicher Nähe fort. Fortan entkam D’Annunzio seinen Kritikern nicht mehr. Ihm Plagiate oder allzu große textliche Nähe zu bereits publizierten Werken nachzuweisen, wurde für sie zu einer Art Sport.

Auch sonst kannte D’Annunzio, wenn es um die Vermehrung eigenen Ruhmes ging, wenige Skrupel. Den sehr wohlwollenden Essay von Hugo von Hofmannsthal, veröffentlicht 1893 in der Frankfurter Zeitung, dankte D’Annunzio ihm nicht – jedenfalls nicht in Form einer getreuen Übersetzung ins Italienische.46 »Traduttore, traditore«, das alte Wortspiel vom Übersetzer als (fast notwendigem) Verräter am Original, fand hier eine ganz neue Deutung – eine, in der der Übersetzer ganz wesentlich ein bewusst vorgehender Manipulator ist.

In seinem Text preist Hofmannsthal D’Annunzio, wie man es engagierter kaum tun könnte. Wohlwollend schildert er die Sensibilität seines italienischen Kollegen, seine Beobachtungsgabe, seine Hingabe an die Ästhetik sowie den Feinsinn, der aus dessen Büchern spreche. Und doch schienen von Hofmannsthals Ausführungen dem Italiener nicht durchweg passend. Also half D’Annunzio, als er den Essay für eine ausschließlich ihm selbst gewidmete Sonderausgabe der Zeitschrift Tavola Rotonda ins Italienische übersetzte – oder jedenfalls vorgab, dies zu tun –, ein wenig nach.47So nannte von Hofmannsthal ihn einen »nervösen Romantiker«. Das behagte dem so Porträtierten wenig, und so übersetzte er den Begriff durch die Wendung »modernissimo artefice«, »ein höchst moderner Künstler«. Und aus den »schmalen weißen Händen« wurden in der Übertragung »mani diafani«, »durchscheinende« oder »transparente« Hände. Auch dass Hofmannsthal in D’Annunzios Gedichtband Elegie romane einen »Katzenjammer der Neurose« am Werke sieht, bereitete diesem kein Vergnügen – mit der Folge, dass er die Wendung kurzerhand unter den Tisch fallen ließ. Nicht anders ging es der Einschätzung des Wiener Autors, D’Annunzio schreibe im Grunde Novellen, und keine Romane – »keine, auch die längsten nicht, lassen sich eigentlich ›Romane‹ nennen«: Auch diese Einschätzung ist in der Übertragung auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Und die Behauptung, dass die Romane eines Bourget oder Maupassant über die Schwierigkeiten des Ehelebens »höchst oberflächlich« seien, wie in der italienischen Übersetzung zu lesen ist, hat Hofmannsthal im deutschen Original nie erhoben. Um das italienische Publikum nicht unnötig skeptisch werden zu lassen, zog D’Annunzio es vor, den Namen des Übersetzers von Hofmannsthals Essay – also seinen eigenen – unerwähnt zu lassen.

Kein Zweifel: D’Annunzio war zumindest in Teilen ein literarischer Hochstapler. Und doch kann man ihm eines nicht absprechen: dass er die Ideen der europäischen Moderne in Italien bekannt machte. D’Annunzio war auf der Apennin-Halbinsel einer der meistgelesenen Autoren. Nicht zuletzt über ihn nahmen seine Landsleute die literarischen Entwicklungen in Europa zur Kenntnis – ohne von ihm freilich darüber aufgeklärt zu werden, von wem die Gedanken und literarischen Formen tatsächlich stammten. Dennoch: D’Annunzio importierte die fiebrige fin de siècle-Stimmung nach Italien und gab den nicht minder fiebrigen Erregungen seiner Landsleute einen literarischen Ausdruck auf der Höhe der Zeit. Früher und entschlossener als jeder andere Dichter, früher auch als der 13 Jahre jüngere andere Beschleuniger der italienischen Kultur, Filippo Tommaso Marinetti, pflegte D’Annunzio jene hitzige Gefühlsbewegung, von der sich Italien in den kommenden Jahrzehnten nicht nur literarisch, sondern auch politisch ergreifen ließ.

In einem Land, das im Begriff war, seine landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft im Austausch gegen seine allmähliche Industrialisierung hinter sich zu lassen, zeigte D’Annunzio seinen Landsleuten, was an kultureller Raffinesse möglich ist, welche Umwege das Denken zu nehmen vermag – und zugleich, und zwar am Beispiel seiner eigenen, atemberaubenden Karriere, wie sich dieses Denken in Geld und Ansehen verwandeln lässt. Maßstäbe setzte D’Annunzio nicht nur durch seine Dichtung, sondern ebenso durch seinen raffinierten Umgang mit dem, was später einmal »Kulturindustrie« heißen sollte. Mit ihren Gesetzen spielte er virtuos; früher und tiefer als andere verstand er, welche Chancen der sich professionalisierende, auf den Markt setzende Literaturbetrieb ihm bot.

Als D’Annunzio Anfang der 80er Jahre nach Rom kam, hatte die Stadt gerade zum großen Sprung in die Moderne angesetzt. Über Jahrhunderte war die Stadt Sitz des Papstes und des von ihm geleiteten Kirchenstaats gewesen. Weder die Invasion Napoleons 1808 noch die Revolutionen von 1848/49 hatten diesem Status dauerhaft etwas anhaben können. Auch Giuseppe Garibaldi versuchte 1867 mit seinen Truppen vergeblich, die Stadt dem kurz zuvor – 1861– ausgerufenen Königreich Italien hinzuzugewinnen. Erst drei Jahre später – Frankreich hatte seine im Vatikan stationierten Truppen abgezogen, um sie im Krieg gegen Preußen einzusetzen – bot sich Gelegenheit, die ewige Stadt einzunehmen. Rom wurde Teil Italiens. Der Papst und die dezidiert katholisch sich verstehenden Italiener brauchten Jahrzehnte, um ihre Empörung über die Unterwerfung der heiligen Stadt abkühlen zu lassen.

Als Sitz des Vatikans hatte Rom eine stille, abgeschiedene Existenz geführt. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts zählte die Stadt gerade 25.000 Einwohner, deren Zahl nach dem von Mazzini angeführten revolutionären Zwischenspiel allerdings rasch nach oben schnellte. Bis zu ihrer Eingliederung nach Italien unterstand die Stadt einem spröden, konservativen Katholizismus. Unter den Päpsten genügte sie sich selbst, war kulturell verschlossen und abgeschirmt gegen die Modernisierungsschübe, die Europa durchliefen. »Rom«, notierte im Mai 1870 der amerikanische Kunsthistoriker Charles Eliot Norton nicht ohne kulturkritische Untertöne, »hat seinen unbeweglichen Charakter in Teilen behalten. Die Stadt widersteht dem Vordringen der amerikanischen Barbarei und dem weltumspannenden Materialismus, der Europa so zusetzt. Die Stadt ist konservativ, nicht nur, was das Gute, sondern auch, was das Schlechte angeht. Sie klammert sich unterschiedslos an alles Vergangene, vorzugsweise – und nicht nur im physischen Sinn – an den Schmutz, den Verfall und an die Malaria.«48