Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

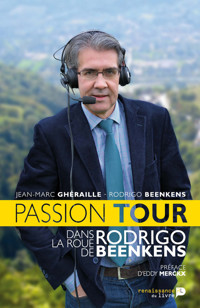

À bientôt 50 ans, Rodrigo Beenkens est et reste au fil des années l’incontestable journaliste sportif francophone préféré des téléspectateurs. S’il jongle entre football (il a couvert six phases finales de Coupe du Monde et cinq Euros de foot) et cyclisme, le Bruxellois a pris la succession de Théo Mathy en 1990 et commente depuis avec brio le Tour de France et la plupart des classiques cyclistes pour la RTBF. Après 21 Tours de France à son compteur, des milliers d’heures d’antenne en direct, des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, le moment est venu pour le commentateur de jeter un œil dans le rétroviseur et de se remémorer les grands moments, les belles rencontres et les anecdotes qui ont jalonné ses Grands Boucles. De Franck Baudoncq, son collègue de la RTBF avec qui il a partagé ses premiers Tours, à Albin Delsault, son chauffeur attitré et homme de confiance, en passant par les illustres consultants avec qui il a partagé le micro, la voiture et la table (Lucien Van Impe, Michel Dernies, Mark Uytterhoeven, Claudy Criquiélion, Alain Bondue, John Lelangue, Cédric Vasseur et bien entendu le plus célèbre de tous Eddy Merckx), Beenkens nous fait visiter les six coins de l’Hexagone. Au-delà des exploits sportifs, des défaillances, des victoires belges, des coups de gueule et des coups de mou, il nous livre un témoignage humain de son métier. La vie en commun tout au long de trois semaines intenses, les parties de franche rigolade, les anecdotes du voyageur mais aussi ses bonnes adresses gastronomiques et sentimentales, du Périgord à la Savoie. Un récit tout au long duquel il s’attarde sur quelques coureurs croisés lors de ses vingt et une années : Frank Vandenbroucke, Lance Armstrong, Miguel Indurain ou Philippe Gilbert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PASSION TOUR

Jean-Marc Ghéraille et Rodrigo Beenkens

Passion Tour

Renaissance du Livre

Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

textes : jean-marc ghéraille et rodrigo beenkens

couverture: emmanuel bonaffini

photographie de couverture : laura bertone

mise en pages: cw design

édition : géraldine henry

imprimerie: totem (pologne)

isbn: 978-2-507-05119-8

dépôt légal: D/2013/12.763/21

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.

Présentation de l'éditeur

À bientôt 50 ans, Rodrigo Beenkens est et reste au fil des années l’incontestable journaliste sportif francophone préféré des téléspectateurs. S’il jongle entre football (il a couvert six phases finales de Coupe du Monde et cinq Euros de foot) et cyclisme, le Bruxellois a pris la succession de Théo Mathy en 1990 et commente depuis avec brio le Tour de France et la plupart des classiques cyclistes pour la RTBF.

Après 21 Tours de France à son compteur, des milliers d’heures d’antenne en direct, des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, le moment est venu pour le commentateur de jeter un œil dans le rétroviseur et de se remémorer les grands moments, les belles rencontres et les anecdotes qui ont jalonné ses Grands Boucles.

De Franck Baudoncq, son collègue de la RTBF avec qui il a partagé ses premiers Tours, à Albin Delsault, son chauffeur attitré et homme de confiance, en passant par les illustres consultants avec qui il a partagé le micro, la voiture et la table (Lucien Van Impe, Michel Dernies, Mark Uytterhoeven, Claudy Criquiélion, Alain Bondue, John Lelangue, Cédric Vasseur et bien entendu le plus célèbre de tous Eddy Merckx), Beenkens nous fait visiter les six coins de l’Hexagone.

Au-delà des exploits sportifs, des défaillances, des victoires belges, des coups de gueule et des coups de mou, il nous livre un témoignage humain de son métier. La vie en commun tout au long de trois semaines intenses, les parties de franche rigolade, les anecdotes du voyageur mais aussi ses bonnes adresses gastronomiques et sentimentales, du Périgord à la Savoie. Un récit tout au long duquel il s’attarde sur quelques coureurs croisés lors de ses vingt et une années : Frank Vandenbroucke, Lance Armstrong, Miguel Indurain ou Philippe Gilbert.

Jean-Marc Ghéraille est chef des services sportifs des journaux du groupe Sudpresse. Il a couvert treize Tours de France comme journaliste mais aussi un Euro de foot en 2000, une coupe du Monde en 2002 et des dizaines de matches européens et des Diables rouges. Il a également écrit « Le Onze d’Enzo » paru en 2012 à La Renaissance du Livre.

JEAN-MARC GHERAILLE

et

RODRIGO BEENKENS

Passion Tour

À mon épouse, Christiane

À mes filles, Virginie, Bénédicte et Delphine

À ma petite-fille, Zélie, née lors de la grossesse de ce livre

Jean-Marc GHERAILLE

À Carmo et Marc, mes parents, qui veillent sur moi de là-haut.

À Sabine, ma femme, sans qui ce livre n’aurait été terminé dans les délais.

Toutes les autres personnes que je souhaite remercier

Préface

par Eddy Merckx

Je n’ai pas hésité une seconde à écrire la préface de ce livre. Il allie le Tour de France qui m’a beaucoup donné et un journaliste dont j’apprécie les qualités professionnelles et humaines. Malgré mes 525 victoires, ma première victoire au Tour de France en 1969 reste mon plus grand souvenir. J’ai évidemment aimé gagner les classiques, les autres Tours ou les championnats du monde mais 1969 reste le moment le plus fort de ma carrière. Un rêve d’enfance s’est réalisé le 21 juillet 1969.

Rodrigo, je l’ai côtoyé dès ses débuts comme journaliste. C’était en 1990 lors de Milan-Sanremo. Au fil de nos rencontres, un lien d’amitié s’est créé. Rodrigo est un très bon journaliste. Il connaît parfaitement sa matière. C’est un grand professionnel de la télévision. Il m’impressionne par son bagout mais aussi par sa connaissance. Je suis aussi un amateur de football. Ce n’est pas un secret : je soutiens Anderlecht dont je vais voir les matches à domicile lorsque mon emploi du temps me le permet. Rodrigo est aussi passionné par le football que par le cyclisme.

S’il est très sérieux dans son travail et sa manière de préparer un reportage, il peut aussi être un joyeux compagnon de route. Il m’a emmené à la Semaine Arc-en-ciel qu’il présentait chaque année à Combloux, en Haute-Savoie. Ce furent de bons moments de détente. Philippe Astay, le patron duCoin Savoyard, nous accueillait avec un sens de l’hospitalité que j’ai rarement rencontré.

Quand Rodrigo m’a demandé de l’épauler en tant que consultant sur les routes du Tour de France en 1999, je me suis laissé convaincre. Je voulais rendre à la Grande Boucle ce qu’elle m’avait apporté. J’ai découvert l’envers du décor. Croyez-moi, couvrir le Tour de France en tant que journaliste, ce n’est pas du tourisme. Le Tour est devenu une très grosse machine. Il est devenu esclave de sa popularité. Les journalistes sont désormais tenus par des règles très strictes, parfois même un peu militaires. Les chaînes de télévision proposent de plus en plus souvent des étapes dans leur intégralité. Cela oblige les reporters à retrouver très tôt dans la journée leur poste de commentateur. Il faut une vraie hygiène de vie. Un peu à l’instar d’un coureur, sous peine de payer l’addition en cours de Tour. C’est plus dur que lacourse. Quand j’étais coureur, je disposais de personnes qui s’occupaientde mon bien-être, de mes plages de récupération. Le journaliste et le consultant doivent tout faire eux-mêmes. À partir du moment où je souffrais dans ma chair, mieux valait arrêter. Je ne serai plus jamais consultant durant l’entièreté d’un Tour de France. Mais j’y passe tous les ans. Je préviens ASO qui m’accueille à bras ouverts et j’en profite souvent pour aller saluer Rodrigo.

Je sais qu’il a été touché par mon témoignage personnel concernant Lance Armstrong. Nous étions en 1999. Je connaissais l’Américain depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Je l’ai croiséen 1993 à Oslo quand il est devenu champion du monde sur route.

Je pense que Rodrigo me connaît bien. Il m’a offert une magnifique surprise à l’occasion de mon soixantième anniversaire en 2005. Toute ma famille était présente.

Je n’hésitais pas à lancer des paris à Rodrigo. Je ne pense pas en avoir perdu beaucoup. Lors d’un Liège-Bastogne-Liège où j’étais à ses côtés comme consultant, il m’a titillé. « Toi, le Bruxellois, tu n’oseras jamais direouftisur antenne », m’a-t-il lancé. Je me suis fait un plaisir de lancer un grandoufti.

EddyMerckx

Avant-propos

Allez, bonnes vacances !

par Jean-Marc Ghéraille

Dans ma carrière de journaliste au groupe Sudpresse, j’ai couvert, en tout ou en partie, treize Tours de France entre 1996 et 2012. Invariablement, et comme un rituel, la veille d’embarquer mes valisespour Brest, Monaco, la Vendée ou Londres, mes supérieurs del’époque me saluaient en lançant un ironique « Allez, bonnes vacances ! »

Même si la Grande Boucle se déroule en plein été, que des millions de gens, souvent en vacances, s’agglutinent sur le bord des routes pendant des heures pour voir passer la caravane publicitaire et, plus furtivement, le peloton, couvrir le Tour ne s’apparente pas à des congés payés. Plusieurs collègues ont fait des pieds et des mains pour connaître cette expérience. Excités à l’idée d’être présents sur le troisième plus grand événement sportif de la planète après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, ils n’ont pas tous demandé à revenir l’année suivante.

En feuilletant les anecdotes qui ont émaillé les vingt et un Tours de Rodrigo Beenkens, ma mémoire s’est mise en marche. Tous les journalistes accrédités au Tour disposent d’histoires personnelles, de rencontres insolites, d’une galerie de personnages attachants, de moments d’énervement, d’heures de franche rigolade, de plombes interminables dans un flot de plus en plus grandissant de véhicules. C’est ça, le Tour !

Van Impe, Pollentier, Maertens…

Je me rappelle mon premier Tour en 1996 comme si c’était hier. Je n’avais pas couvert la moindre course cycliste de ma carrière. J’avais trente ans et déjà une grande passion pour le cyclisme. Une passion née dans l’enfance. Pourtant, personne dans ma famille n’a jamais pratiqué le cyclisme mais j’ai toujours entendu parler d’Eddy Merckx. En 1969, mon père avait emmené mon grand-père au vélodrome de La Cipale pour applaudir la première victoire finaled’Eddy Merckx. Ce fut une expédition car, à l’époque, aucune autoroute ne reliait Bruxelles à Paris.

Merckx, j’ai davantage appris ses exploits à travers les récits, les livres (je me souviens que je possédais une bande dessinée racontant ses victoires) et les reportages qu’en direct. À l’époque, pas question de retransmission en intégrale des étapes du Tour à la télévision. Souvent, la voix de Théo Mathy sortait du poste alors que l’étape n’en avaitplus que pour une trentaine de kilomètres. Mes premières vedettes avaient plutôt pour nom Lucien Van Impe, Michel Pollentier (j’ai encore clairement en tête sa victoire à l’Alpe d’Huez en 1978 où il s’empare du maillot jaune mais où il sera déclassé dans la foulée pour avoir tenté de chipoter lors du contrôle antidopage), Freddy Maertens et son incroyable come-back en 1981 ou encore Bernard Thévenet et sa tête à la Pierre Perret, Bernard Hinault ou les Néerlandais aux noms qui sentent bon le gouda : Peter Winnen, Joop Zoetemelk, Henk Lubberding ou Gerrie Knetemann. J’avoue que j’étais plutôt fan du Tour que des classiques. Parce qu’il rimait avec vacances scolaires, liberté et météo au beau fixe.

Mets des tee-shirts et des shorts dans ta valise

En 1996 donc, je suis désigné pour accompagner le titulaire de la rubrique cyclisme. Mon job : ouvrir les yeux et faire partager ma découverte du Tour de France aux lecteurs. Ma première mission : boucler une valise pour tenir trois semaines. Mon équipier me met à l’aise : « C’est l’été, ne prends que des shorts et des tee-shirts. Tu vas revenir tout bronzé. » Merci du conseil ! Durant dix jours, de ’s Hertogenbosch au Pays-Bas à Gap, bien dans le Sud de la France, il n’a cessé de pleuvoir. Dès que le soleil a effectué un timide retour, je me suis chopé un rhume carabiné. Encore merci au docteur Porte, le médecin du Tour à l’époque, de m’avoir fourni je ne sais quel produit pour me retaper dare-dare. J’ai rapidement appris les codes très spécifiques au Tour de France : la presse avant et arrière, l’interdiction de franchir la ligne d’arrivée en voiture (les voitures de presse sont invariablement déviées quelques centaines de mètres avant la ligne), la caravane publicitaire qu’il faut dépasser en quinconce et qui a grossi à vue d’œil au fil des années, le badge d’accréditation qu’il ne faut impérativement ni perdre ni oublier sous peine de n’être plus personne, le bandeau de couleur verte qui, une fois apposé sur le pare-brise de la voiture, vous permet tous les accès (ou presque), les règles de politesse (mieux vaut toujours dire bonjour à un cerbère, cela peut servir plus tard), les horaires tardifs des repas du soir, etc.

Lors de mes premiers Tours, nous logions essentiellement à l’hôtel. Souvent des établissements de chaîne dont le charme était identique de Metz à Biarritz en passant par Pau.Lorsque j’ai pu prendre en main les réservations, tant pour des raisons économiques que sentimentales, j’ai décidé de suivre le Tour en logeant essentiellement en chambres d’hôtes. Non seulement c’est moins cher mais cela m’apermis de découvrir des coins parfois très reculésde France, de sortir des sentiers battus, de dormir dans des chambres où seul le gazouillis des oiseaux est audible. J’ai conservé de nombreuses adresses car, dans ce type de logement, l’accueil est forcément personnalisé. Vous dormez chez l’habitant qui, souvent, n’hésite pas à vous raconter son amour de la région. Le seul hic, c’est notre heure d’arrivée souvent tardive. J’ai pris pour habitude quotidienne de prévenir nos hôtes de l’heure approximative de notre arrivée. Elle dépendévidemment du volume de travail, du kilométrage entre la salle de presse et le logement mais aussi de l’obligation de manger avant de rejoindre notre logis. La compréhension est très majoritairement de mise.

Le schtroumpf grognon

Certains hôtes préfèrent ne pas nous attendre. Comme ce jour où, à l’issue d’une arrivée en altitude à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées, nous débarquons vers 1h30 du matin. La maîtresse de maison, quiavait un enfant en bas âge, nous avait concocté un jeu de piste fléché pour rejoindre nos chambres. Le tableau pourrait sembler trop idyllique s’il n’y avait pas eu l’un ou l’autre schtroumpf grognon. Commece vendeur de bonzaïs du côté de Saintes, près de La Rochelle, qui n’a pas apprécié notre arrivée avec une petite heure de retard je le concède. S’il n’y avait pas eu mon collègue Éric abruti de fatigue, je n’aurais pas hésité à rebrousser chemin en pleine nuit. Quitte à chercher un hôtelFormule 1pour la nuit tant l’accueil avait été désagréable – voire à la limite de l’insulte. Quelques heures plus tard, au petit déjeuner, il n’avait visiblement pas passé une bonne nuit car il nous en a remis une couche. C’est sûr : son adresse n’est pas dans mon « best of » du Tour.

Une mini-colonie belge

Le Tour, c’est aussi la course. Celle qui rythme nos journées. Lors de mes premières années, les contacts avec les coureurs étaient faciles. Ils étaient (presque) contents de nous voir. Nous formions durant trois semaines une petite colonie belgo-belge. La mondialisation mais aussi le spectre du dopage et des journalistes fouineurs ont creusé un réel fossé entre les médias et le peloton. Les gens s’imaginent que l’on taille une bavette tous les jours avec Lance Armstrong, qu’AlbertoContador nous salue au petit déjeuner ou que Cadel Evans savoure un apéro en terrasse à nos côtés en soirée. Les liens se sont distendus. Seuls les coureurs belges restent accessibles pour la presse noir-jaune-rouge. Les sponsors ont besoin de cette visibilité. Le public belge attendque, chaque jour, nous lui apportions des nouvelles de ses coureurs. De Frank Vandenbroucke à Jürgen Van den Broeck en passant par Rik Verbrugghe (je l’ai interviewé en 2006 au départ de l’étape à Montélimar le jour de sa terrible chute sur les routes vers Gap) et Axel Merckx, ils ont tous été d’une disponibilité sans faille, même après un abandon comme celui d’Axel Merckx ou un présumé contrôle antidopage positif comme celui de Christophe Brandt en 2005 (il a été blanchi). Par contre, l’accès aux stars est strictement contrôlé, les caméras de télévision ayant un avantage évident sur la simple presse écrite.

Mais le Tour, c’est surtout une aventure humaine. Durant trois semaines, parfois plus, vous partagez des heures de voiture, tous les repas et parfois votre chambre (lors des étapes de montagne, le confort peut être minimal) avec un collègue. Au fil des Tours, j’ai appris à connaître la vie de deux Éric, de Rocco et de Stéphane. Ils ont aussi, je pense, découvert des aspects de ma personnalité mais aussi certaines facettes de ma vie et de mon histoire personnelle.

Quand vous passez des heures assis l’un à côté de l’autre dans l’habitacle d’une voiture, les aléas de la vie privée alimentent les conversations. Les petits tracas du quotidien persistent même si nous sommes éloignés de nos familles. Je tiens d’ailleurs à rendre hommage ici à mon épouse, Christiane, d’avoir assuré comme un chef toute l’intendance familiale avec deux puis trois enfants durant toutes ces années. Grâce à elle, j’ai pu assouvir mes deux passions : le journalisme et le Tour de France. Chaque année, nous avons pris l’habitude de nous fixer rendez-vous à Paris le jour de l’arrivée. Elle n’a pas encore compris les subtilités du périphérique. J’ai fini par lui acheter un GPS. Un journaliste est un époux, un papa, un fils comme un autre. Lors de mes premiers Tours de France, j’ai dépensé une fortune en cartes téléphoniques prépayées pour appeler les miens, pour entendre le son de la voix de mes filles au bout du fil, pour connaître les potins de la famille. Que soit loué l’inventeur du GSM, il a révolutionné la vie des journalistes sur une épreuve comme le Tour de France. Si nous sommes désormais joignables pour notre employeur de jour comme de nuit, il permet surtout de maintenirun cordon ombilical permanent et indispensable avec la vraie vie. Cellequi est la nôtre, en Belgique. Car le Tour se déplace tout le temps. Vous êtes emportés dans une bulle et le réveil, les jours qui suivent l’arrivée du Tour, n’est pas toujours facile.

Cette année, mes nouvelles fonctions obligent, je ne couvrirai pas le Tour de France. Pourtant, le parcours me tente. La Corse, le Sud-Ouest, le passage incontournable à Pau, la Normandie, le Mont Ventoux, cela me parle. Chacun son Tour. Cet avant-propos exhale sans doute des parfums de souvenirs de vacances ! Parce que l’on oublie vite les mauvais moments, les files interminables à l’issue des arrivées en altitude, les restaurants fermés à 22h (merci le régime des 35 heures en France), les pages à boucler avec un système informatique parfois aléatoire, les interviews que vous loupez, les pépins techniques (j’ai couvert un Tour complet avec un collègue dans une Coccinelle, valises comprises), les sorties d’autoroute loupées, les engueulades avec les services d’ordre de plus en plus pointilleux et militaires, les affaires de dopage qui vous obligent à chambouler vos plans (mon collègue et moi avons tapé nos textes sur le capot de notrevoiture à la lueur blafarde d’un lampadaire sur une route improbable des Pyrénées lorsque le Danois Rasmussen a été exclu du Tour par son équipe, Rabobank, le 25 juillet 2007), les mauvais coucheurs. Je ne garde que les bonnes adresses, les maisons d’hôtes accueillantes, les paysages aussi divers que fabuleux qu’offre la France, les amitiés avecdes collègues étrangers, les discussions interminables, les (trop) courtes nuits, l’adrénaline, les apéros locaux, la cuisine du terroir que j’aime, les vins dont la France foisonne, les retrouvailles.

Rodrigo, j’ai appris à le connaître au fil des années. Comme simple téléspectateur et amateur de cyclisme d’abord, comme collègue ensuite, comme interlocuteur avisé enfin. Je me souviens l’avoirinterviewé longuement, en compagnie de son consultant l’ancien coureur Michel Dernies, avant le Tour de France 1996. J’espérais le croiser régulièrement au détour d’une étape. Mais la presse écrite et télévisuelle sont deux mondes parallèles durant la Grande Boucle.Rodrigo quitte la ligne d’arrivée dès qu’il a rendu l’antenne alors quej’entame à peine l’écriture de mes articles. Nous vivons donc le mêmeévénement, nous traversons les mêmes régions mais nous partageons très rarement le même hôtel et encore plus exceptionnellement la même table. Et avouons-le : dès que nous avons l’occasion de bavarder, le football s’invite comme sujet numéro un. Tous les deux, nous avons la nostalgie du RWDM, ce club bruxellois à la fois sympathique, folklorique mais tellement attachant.

Quand on m’a lancé l’idée d’un livre de souvenirs, d’anecdotes et d’impressions sur le Tour de France en compagnie du « Monsieur Vélo » de la RTBF, j’ai dit banco. En feuilletant son album personnel du Tour pour vous, lecteurs, qui êtes sans doute aussi des téléspectateurs, j’en ai profité pour humer, une fois encore, les senteurs de la Grande Boucle.

Bonne lecture et vive le Tour !

Jean-MarcGhéraille

Biographie

Quand ma passion devient mon métier

Derrière un physique à la James Stewart, des yeux qui frétillent et qui pétillent se cache une vraie personnalité. Comment Rodrigo Beenkens est-il devenu, au fil des années, le champion incontestable des commentateurs sportifs francophones, gagnant chaque année le titre de chouchou des téléspectateurs dans tous les sondages télé ? Ce rapport avec le public, il l’a forgé à travers ses commentaires à la fois ciselés et percutants, tant lors des matches de football, dont six phases finales de Coupes du monde et cinq Euros, que lors des courses cyclistes. Du Tour des Flandres à Cape Town, de Liège-Bastogne-Liège à Chicago en passant par les Champs-Élysées et le stade olympique de Berlin, Rodrigo a réussi à jongler entre ses deux passions : le ballon rond et le vélo.

Pour saisir la personnalité de ce monument de la télévision, il faut inévitablement plonger dans son passé, son enfance. Là où tout a commencé. Homme pudique qui se camoufle derrière un sourire tourné vers les autres, il ne tenait pas forcément à s’épancher sur ses jeunes années.

Lui qui ne se dévoile pas facilement. Lui qui préfère parler de son métier, sa passion, et crier ses coups de cœur ou ses coups de gueule ne voyait pas l’intérêt de se livrer. Pourtant, en ouvrant ou plutôt en entrouvrant son livre de famille, son parcours scolaire, ses premièresarmes dans le journalisme, nous comprenons mieux d’où lui viennentce feu permanent, cette passion inextinguible, cette envie d’être à la fois ludique, instructif et pédagogique tout en conservant un sens de l’objectivité qui l’honore dans des disciplines où les émotions sont inévitablement exacerbées. Cela justifie le rapport privilégié qu’il nourrit avec le public. Il possède l’art de faire vivre un reportage, même quand il n’y a rien à dire ou si peu. A-t-il toujours été un fanatique de cyclisme ? A-t-il frôlé une carrière de joueur de foot professionnel ? Entrons, un peu, dans son intimité en feuilletant son album familial et personnel.

Le Racing White des années soixante

« J’ai poussé mon premier cri à l’hôpital d’Etterbeek le 9 septembre 1963. Je suis un Bruxellois de naissance mais un Namurois de cœur. Mes parents se sont installés dans la région namuroise pour des raisons professionnelles. Mon papa, Marc, était relieur d’art spécialisé dans la dorure. Un métier extrêmement précis et qui exige d’être très méticuleux. Ma maman, Carmo, était de nationalité portugaise. »

Chez le petit Rodrigo, la passion du sport s’est rapidement installée, pour ne plus jamais fléchir.

« Papa n’a jamais été à proprement parler un fan de football. En revanche, mon oncle Alphonse, originaire d’Ypres, était un inconditionnel du Racing White qui évoluait au stade Fallon, où se produit aujourd’hui le White Star (Division 2) et où s’entraîne la famille Borlée. C’est là que j’ai frappé mes premiers ballons, comme on dit, dans un “vrai” goal et assisté à mes premiers matches de Division 1. Je devais avoir à peine six ou sept ans lorsque j’y ai vu pour la première fois les Willy Tack, André Stassart, Jean Dockx, Pierre Crombezet Gérard Bergholz. Une équipe qui était parmi les meilleures en D1. »

Dans la cour de l’école, c’est Beenkens… bauer

Les premières véritables émotions sportives bien ancrées dans sa mémoire de même qu’un début de vocation datent de 1974. C’est la Coupe du monde en Allemagne remportée par l’impressionnante bandede Franz Beckenbauer, Berti Vogts et Gerd Müller devant les Pays-Bas en finale (2-1).

« Comme beaucoup de gamins, je collectionnais les images Panini. L’album de la Coupe du monde 1974, je m’en souviens parfaitement car c’était mon premier. Je collais tout avec minutie. À l’école, alors que j’étais plutôt un buteur, je prenais un malin plaisir à me positionner en défense centrale parce que mes copains m’avaient surnommé Beenkens… bauer en hommage au Ballon d’Or 1972 et 1976 et capitaine de cette impressionnante Mannschaft. »

Le public a souvent tendance à coller une étiquette sur le dos des journalistes sportifs. Arsène Vaillant était soupçonné d’être pro-Anderlecht, un peu comme Frank Baudoncq. Roger Laboureur était plutôt catalogué pro-Standard. Rodrigo Beenkens, lui, a, toujours eu un faible pour le RWDM, le Racing White Daring de Molenbeek pour les non-initiés, qui évoluait au stade Edmond Machtens (ce cluba été déclaré en faillite en août 2002 et a tenté de renaître sous l’appellation du FC Brussels).

« Après la fusion entre le Racing White et le Daring de Molenbeek, un proche de la famille, Marcel Collard, abonné en tribune d’honneur au stade Machtens, m’emmenait avec lui. Comme j’étaispetit, on me laissait passer gratuitement. Durant la fameuse saison 1974-1975, qui s’est clôturée par le seul titre de champion de Belgique du RWDM conquis devant l’Antwerp et Anderlecht, j’ai pu assister à dix-huit des dix-neuf matches à domicile. Mon joueur préféré de cette époque, c’était Johan Boskamp parce qu’il rayonnait sur le terrain et avait un charisme incroyable. L’équipe de 1975, je peux vous la réciter par cœur et sans la moindre hésitation : De Bree, Dumon, Bjerre, De Sanghere, Martens, Nielsen, Boskamp, Polleunis, Koens, Wellens, Teugels. »

L’année qui suit le titre, Rodrigo a pris quelques centimètres.

« Planté devant la tribune, la première tribune chauffée de Belgique, j’ai pleuré à chaudes larmes parce que je ne pouvais plus assister aux matches gratuitement. Tandis que Marcel Collard tentait en vain de trouver une solution, un homme, vêtu d’un grand imperméable beige et sans doute attendri par mon désarroi, m’a invité à l’accompagner dans les gradins. Il disposait de deux abonnements. Je n’ai jamais osé lui demander à qui était initialement destiné le sésame dont j’allais désormais profiter tous les quinze jours puisqu’à la fin de chaque match, il me lançait : “À la fois prochaine, ket ?” Je n’ai jamais su qui était ce monsieur. Peut-être aujourd’hui se reconnaîtra-t-il s’il est encore de ce monde. Je ne l’oublierai jamais et lui en serai éternellement reconnaissant. »

Exilé dans le Namurois, Rodrigo effectue ses 3eet 4eprimaires àSainte-Begge à Andenne (coïncidence troublante, la commune où habitetoujours aujourd’hui le célèbre présentateur vedette de la RTBF, Roger Laboureur).

« Quand je suis arrivé à la rédaction sportive à la RTBF, j’ai tout de suite été séduit par les qualités humaines de Roger Laboureur. Un dimanche d’avril 1989, alors qu’il présentaitLeWeek-end sportif, je devais commenter la classique Paris-Roubaix en cabine. J’étais très stressé car je n’avais malheureusement pas pu visionner la seconde moitié du montage du résumé de la course. J’allais donc découvrir une grande partie des images en direct. Au moment d’entrer dans la cabine, jouxtant le studio, Roger ressent mon stress et trouve les mots justes pour me rassurer : “Reste calme, Rodrigo. Pense que tues sur Radio vers l’Avenir (où j’avais travaillé), et tout ira bien”.Je n’ai jamais oublié ses encouragements et son soutien. Aujourd’hui, Roger reste un de mes premiers supporters et j’en suis fier ! »

Rodrigo part ensuite à l’internat au collège Saint-Paul de Godinneoù il se retrouve, entre autres, sur le même banc que le futur acteur Benoît Poelvoorde. Doté d’évidentes aptitudes physiques, Rodrigo finit par opter pour des humanités sportives.

« À l’époque, j’ai touché à tout, pratiqué de nombreux sports comme la natation, l’athlétisme, le patinage sur glace, l’alpinisme ou la spéléologie. Auparavant, je m’étais affilié au club de football de Wépion. Avec mon équipe, nous avons d’ailleurs décroché à trois reprisesle titre dans notre série en catégorie cadets-scolaires. Sans être un Cristiano Ronaldo, je ne me débrouillais pas mal. Curieusement, alors que je suis droitier, j’évoluais comme ailier gauche. Avec le recul, je me demande si je n’étais pas une sorte de précurseur.(rires)C’est devenu aujourd’hui une mode de faire évoluer un joueur sur ce que l’on appelle son mauvais pied. Plus technique que physique, j’étais assez performant dans le jeu aérien. Je marquais entre douze et quinze buts par saison dont la moitié de la tête.

« Durant les vacances scolaires de Noël, mes parents nous emmenaient ma sœur Cristina et moi dans un appartement à Coxyde. J’y ai rencontré trois frères avec qui on jouait au foot du matin au soirdans les dunes entre Coxyde et Saint-Idesbald : Jacques était supporterd’Anderlecht, Jean du Standard et Laurent du RWDM. Ils tenaient absolument à ce que je commente nos matches, comme je le faisais jusque-là seul dans ma chambre en jouant au Subbutéo. Mon papaparlait de maladie, la “footballofolie”. Pendant ces fêtes de Noël, monpapa, mon oncle Alphonse et son beau-fils Philippe Collard (fils de Marcel qui m’emmenait à Molenbeek) aimaient aller prendre l’apéritif dans un bar typique dans les Moëres (en France). Mais avant de pouvoir déguster un picon ou une Mort Subite, combien de fois ne leur ai-je pas cassé les pieds pour aller shooter dans un endroit isolé au milieu des dunes que nous avions baptiséLe Ranch. »

Eddy Merckx au stade Fallon

Jusqu’à présent, c’est surtout le ballon rond qui a rythmé les loisirs et meublé les pensées sportives de Rodrigo. Pourtant, le cyclisme va entrer dans sa vie par le média le plus prisé des années 1970 : la radio.

« Mes parents étaient enseignants. Chaque année, nous partions au Portugal en vacances dans la famille de ma maman. Deux mille kilomètres aller (le 30 juin) et deux mille kilomètres retour (fin août), en voiture, c’était une fameuse expédition. Mon papa aimait le cyclisme. Lors des grandes étapes de montagne, nous quittions la plage, lui et moi,en milieu d’après-midi pour nous engouffrer dans la voiture (un four, il n’y avait pas de climatisation à l’époque) et tenter de capter Europe 1 pour écouter les derniers kilomètres. C’est donc à travers le son grésillant d’une radio que j’ai vécu les exploits d’Eddy Merckx et de Lucien Van Impe, sans savoir que des années plus tard ces deux grands champions deviendraient mes consultants lors de la Grande Boucle. Le voyage du retour coïncidait à l’époque avec le championnat du monde sur route. En 1974, un pneu crevé dans les Pyrénées m’a privé des derniers kilomètres du championnat du monde à Montréal alors qu’Eddy Merckx allait triompher après un coude-à-coude avec Raymond Poulidor. »

Eddy Merckx, qui, plus tard, allait devenir son ami, Rodrigo l’a croisé à deux reprises durant ses jeunes années. Un peu comme une prémonition.

« La première foisque je l’ai vu en vrai, c’était lors d’un match entre le Racing White et le Vasas Budapest précédé d’une arrivée du Tour de Belgique sur la piste en cendrée du stade Fallon. Merckx portait le maillot de leaderdu classement général. Il s’est classé aux alentours de la quarantième place au sein du peloton mais a levé les bras en signe de victoire. Je ne comprenais pas et on a dû m’expliquer la notion de classement général.

« La deuxième fois, c’était lors d’un critérium d’après-Tour avenue Gribaumont. Quoique… Au moment où les coureurs allaient enfin passer devant moi,j’aperçois parmi les spectateurs… Odilon Polleunis, joueur emblématique du RWDM de l’époque. Je l’interpelle par un “Hé Odilon…” Le temps qu’il me réponde “Hé manneke” en y ajoutant une tape amicale sur mon épaule et Eddy Merckx était passé ! C’est bien la preuve qu’à l’époque, le football accaparait davantage mon esprit. »

Un penalty marqué à Jean-Marie Pfaff

En 1982, l’heure du choix des études universitaires est arrivé.

« Le journalisme ? Je n’y pensais même pas.

« J’ai effectué mes candidatures en droit aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Je n’avais pas encore une idée très précise de ce que je voulais véritablement faire. J’ai entrepris ces études par défaut, sans véritable conviction. Le seul souvenir impérissable que j’ai dû laisserdans les auditoires de la Fac, c’est un rôle de bouffon interprété dans la revue de droit du 27 mars 1985, à la maison de la culture de Namur,intituléeCCC… Calembredaine carrément communiste.

« C’est lors de mes vacances d’été au Portugal en 1985 à Mindelo, petite station balnéaire à une vingtaine de kilomètres au nord de Porto, que s’est produit le déclic. Cette année-là, le tirage au sort de la coupe d’Europe a désigné Boavista Porto comme adversaire du FC Bruges. C’était la belle époque de Jan Ceulemans, des Léo et FrankyVan der Elst et du jeune Marc Degryse. Un copain portugais qui travaillait pour leComercio do Portom’a demandé des informationssur l’équipebelge. Au café de la plage, il m’a offert unesuperbock, la bière locale, et en échange, je lui ai fourni de mémoire une fiche signalétique de chaque joueur. Il a publié son papier qu’il a signé de nos deux noms en mettant le mien en première position. Le lendemain, à la plage, j’étais la star. Sans doute séduit par notre papier, le boss du journal concurrentO Jogom’a proposé de devenir son correspondant en Belgique. Mon profil l’intéressait pour deux raisons : je parlais parfaitement le portugais et la Belgique était un pays idéalement situé et donc très câblé. J’ai dû couvrir les championnats de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne et de France.