7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Viele Gedanken des Paulus haben Theologie und Kirche geprägt. Einige Stellen seiner Briefe aber werden fehlgedeutet – über Jahrhunderte hinweg. Die mangelnde Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche, die unterwürfige Lehre vom Gottesgnadentum der Obrigkeit, die Verwirrung um das Weitergelten des Religionsgesetzes, die restriktive Ehe- und Sexualmoral der Kirche und die Auffassung, aus Liebe müsse man alles ertragen, glauben und dulden, gehen auf missverstandene Paulus-Stellen zurück. Die Auswirkungen solcher Fehldeutungen haben der Christenheit enormen Schaden zugefügt. In fünf Kapiteln dieses Buches werden zu den genannten Problemthemen anhand einer Auslegung der zugrundeliegenden Paulus-Aussagen fünf Klärungsversuche vorgestellt. Um das Buch auch für theologische Laien gut lesbar zu halten, ist der Text um Allgemeinverständlichkeit bemüht; die nötige wissenschaftliche Begründung und Diskussion findet weitgehend in ausführlichen Fußnoten statt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 784

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

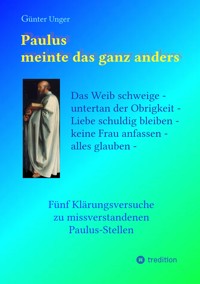

Günter Unger

Paulus meinte das ganz anders

das Weib schweige –

untertan der Obrigkeit –

Liebe schuldig bleiben –

keine Frau anfassen –

alles glauben –

Fünf Klärungsversuche

zu missverstandenen

Paulus-Stellen

© 2024 Günter Unger

Coverdesign von: Günter Unger

Satz & Layout von: Günter Unger

Covergrafik von: Albrecht Dürer, Vier Apostel: Hll. Markus und Paulus, 1526, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München, URL: https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/Znxw0rvLXg

(nach CC BY-SA 4.0)

Hier nur Paulus ohne den hinter ihm stehenden Markus

Schrifttype: Linux Libertine G

(für die Versziffern bei Bibelzitaten: Caveat Brush)

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

„Das Weib schweige in der Gemeinde!“

1. Die Anstößigkeit und die eigenartige Umgebung der Aussage

2. Der auffallende Textbefund in alten Handschriften

3. Das Schweigegebot als überflüssiger Fremdkörper im Textabschnitt

4. Der seltsame Verweis auf das Gesetz

5. Das Redeverbot für Frauen stört den Zweck des gesamten Kapitels, nämlich das Bemühen um verständiges Reden und Rücksichtnahme

6. Der Vergleich mit 1 Kor 11,2–16: dort haben die Frauen Redeauftritte

7. Sitten- und Kulturgeschichtliches

8. Jesu Haltung gegenüber Frauen

9. Die intensive Zusammenarbeit des Paulus mit Frauen als mit Männern gleichberechtigten Partnerinnen in der Mission

10. Zwischenergebnis und Kritik an den Bibelausgaben

11. Der oder die Urheber der Glosse

12. Empfehlung

„Jedermann sei untertan der Obrigkeit … denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott“

1. Das Problem

2. Die Situation in Rom

3. Der Kaiserkult

4. Caligula und Nero

5. Verschiedene Deutungen der Absicht des Paulus in RöM 13,1–7

6. Einzelauslegung von RöM 13,1–7

7. Die Einbindung von RöM 13,1–7 in den Kontext

8. Der Erste Petrusbrief zeigt die weitere Entwicklung

„Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben“

1. Zu übersetzen ist ein Indikativ

2. Liebe erfüllt das ganze restliche Gesetz

3. Paulus übernimmt die Gesetzesfreiheit Jesu

4. Nochmals: Die Verbindung zu RöM 13,1–7

5. Christusbindung und Freiheit vom Religionsgesetz bewirken Immunität und Unbefangenheit gegenüber dem Kaiserkult

6. Das Scheitern des Vermittlungsversuches und das Schicksal des Paulus

7. Anhang: Thesen / Hypothesen zum Philipperbrief

„Es ist gut für den Mann, keine Frau anzufassen“

1. Nicht Paulus gibt diese Parole aus, sondern die Korinther

2. Der Hintergrund bereits angesprochener sexualethischer Probleme

3. Rat an die monogamen Partner: „Entzieht euch einander nicht!“

4. Rat an die Witwer und Witwen (die nicht mehr Verheirateten)

5. Anweisung (mit Herrenwort Jesu) an gemischt religiös Verheiratete

6. Die Unterscheidung formeller und nichtformeller religionsverschiedener ‚Ehen‘

7. Rat an die religionsverschiedenen Paare in ‚wilder Ehe‘

8. Nicht nur in Ehe und Partnerschaft, auch in anderen Bereichen des Lebens erfordert das Christwerden keine äußere Veränderung

9. Rat an die Heranwachsenden: Im jeweiligen Zustand mit oder ohne Partner(in) bleiben

10. Die falsche Denkvoraussetzung: baldiges Weltende und das darauf einzustellende Verhalten

11. Die Entscheidung über eine (sexuelle) Partnerschaft liegt bei den Jugendlichen selbst

12. Nachtrag: Was tut eine vom heidnischen Mann verlassene christliche Ehefrau?

„Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles“

1. Die verbreitete Übersetzung des Verses 7 ist zwar ebenso komprimiert wie der Urtext, verzerrt aber den Sinn

2. Vers 7 in der Literatur: Der Akkusativ der Beziehung wird bisweilen in Betracht gezogen, aber nicht als solcher übersetzt

3. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die drei Kräfte, die sich nicht verbrauchen, sondern bis zur Vollendung ‚bleiben‘

Literaturverzeichnis

1) Quellen und Nachschlagewerke

2) Kommentare, Monographien, Aufsätze und Artikel

Abkürzungsverzeichnis

Weitere Bücher von Günter Unger

Jesus – echt, unecht oder bearbeitet? Eine unterscheidende und kommentierte Farbsynopse der ersten drei Evangelien

Jesus als Reformator

Das Vaterunser – Jesu Themensammlung für das eigenständige Beten und Besinnen der Jünger

Das Glaubensbekenntnis am Neuen Testament kritisch erklärt

Paulus meinte das ganz anders

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Weitere Bücher von Günter Unger

Paulus meinte das ganz anders

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

Vorwort

Viele Gedanken des Paulus haben Theologie und Kirche geprägt. Einige Stellen seiner Briefe aber werden fehlgedeutet – über Jahrhunderte hinweg.

Die mangelnde Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche, die unterwürfige Lehre vom Gottesgnadentum der Obrigkeit, die Verwirrung um das Weitergelten des Religionsgesetzes, die restriktive Ehe- und Sexualmoral der Kirche und die Auffassung, aus Liebe müsse man alles ertragen, glauben und dulden, gehen auf missverstandene Paulus-Stellen zurück. Die Auswirkungen solcher Fehldeutungen haben der Christenheit enormen Schaden zugefügt.

In fünf Kapiteln dieses Buches werden zu den genannten Problemthemen anhand einer Auslegung der zugrundeliegenden Paulus-Aussagen fünf Klärungsversuche vorgestellt.

Um das Buch auch für theologische Laien gut lesbar zu halten, ist der Text um Allgemeinverständlichkeit bemüht; die nötige wissenschaftliche Begründung und Diskussion findet weitgehend in ausführlichen Fußnoten statt.

Ostern 2024, GU

„Das Weib schweige in der Gemeinde!“

Für diesen Satz wird Paulus viel gescholten – aber die schlimme Anweisung ist erst Jahrzehnte später in seinen Brieftext eingefügt worden. Viele wichtige Missions–Mitarbeiterinnen des Paulus waren Frauen.

1. Die Anstößigkeit und die eigenartige Umgebung der Aussage

Recht regelmäßig verweisen Kritiker des Apostels Paulus auf die problematische Aussage im Ersten Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 34–35, die mit den Worten beginnt „Das Weib schweige in der Gemeinde …“. Die dort zu lesenden Sätze sind in der Tat frauenfeindlich, ihre Wirkungsgeschichte in den christlichen Kirchen über die Jahrhunderte hinweg ist verheerend, die Trübung des Paulus-Bildes, die von ihnen ausgeht, ist beträchtlich – jedoch: die beiden Verse stammen gar nicht von Paulus, sondern von späteren Schreibern. Bisweilen wird Paulus, bahnbrechender Denker im Neuen Testament und zugleich ‚Theologe der Freiheit‘, allein aufgrund dieses schroffen Zitates als antiker Frauenverächter eingestuft und mit den in 1 Kor 14 zu lesenden problematischen Worten die Vermutung begründet, dass möglicherweise viele der reichhaltigen und wirkmächtigen Gedanken des Apostels auf Vorurteile hin zu überprüfen und womöglich kaum in die moderne Zeit zu übernehmen seien.

Wer die fragliche Stelle jedoch aufmerksam betrachtet, erkennt bald, wie hier dem Paulus etwas zu Unrecht unterstellt wird, denn die anstößige Anweisung stammt – recht gut ersichtlich – gar nicht von ihm; sie ist, zu einem relativ frühen Zeitpunkt zwar, aber doch nachträglich in den Text eingefügt worden.

Um dies darzulegen, greife ich neben neuerer Literatur dankbar zurück auf Beobachtungen, Gedanken und Argumente der kleinen feinen Monographie von Gottfried Fitzer „Das Weib schweige in der Gemeinde“, die bereits 1963 erschienen, aber leider nicht breit genug bekannt geworden ist und die mich als einstmaliger Erstimpuls nun zu diesem Kapitel angeregt hat.1

Das problematische (angebliche) Pauluswort steht im 1. Korintherbrief im 14. Kapitel. Paulus widmet dieses ganze lange Kapitel jedoch nicht etwa einer Diskussion über die Rechte von Frauen in der Gemeinde, sondern einem sehr speziellen und eigenartigen Phänomen, das heutigen Bibellesern weithin unbekannt ist und, wenn wahrgenommen, reichlich abstrus erscheint, nämlich dem sogenannten ‚Zungenreden‘ – einem Phänomen, das in der korinthischen Gemeinde ganz offenkundig verbreitet war,2 von Paulus aber nicht sonderlich wertgeschätzt wurde. Wenn Paulus dennoch erstaunlich ausführlich auf dieses Phänomen des ‚Zungenredens‘ eingeht, dann deshalb, weil der 1. Korintherbrief deutlich erkennbar ein Antwortschreiben auf Anfragen und Problemanzeigen ist: Paulus äußert sich abschnittsweise zu Schwierigkeiten und Missständen in der jungen korinthischen Gemeinde, zu denen er zuvor in einem (uns nicht erhaltenen) Brief aus Korinth um seine Meinung oder seine Weisung gefragt worden war.3 Das ‚Zungenreden‘ (griechisch die ‚Glossolalie‘), das Reden in unbekannten fremden Zungen (d.h. Sprachen), zu dem er im 14. Kapitel Stellung nimmt, war ein ekstatisches unverständliches Sprechen-Schreien-Singen4, das in korinthischen Gemeindeversammlungen regelmäßig gepflegt worden zu sein scheint,5 auf das die Korinther (oder die Mitglieder einer Untergruppe der Gemeinde) zudem besonders stolz waren, das ihnen wohl geradezu als vermeintlicher Ausweis diente, den Heiligen Geist zu besitzen,6 welcher auf solche Weise in ‚Engelssprache‘7 aus den Menschen rede. Paulus jedoch, in seinem Wesen und Denken kritischer und rationaler als die korinthischen Zungenredner, schätzte dieses Phänomen nicht besonders und wollte es nicht fördern, sondern eindämmen.8 Vers 23: „Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an den gleichen Ort und alle redeten in Zungen, und es kämen Ahnungslose9 oder Ungläubige hinzu, würden sie nicht sagen, ihr seid verrückt?“ Paulus will das ‚Zungenreden‘ begrenzen zugunsten klar verständlicher Rede (‚prophetische Rede‘),10 jedoch nicht durch ein direktes Verbot des Zungenredens (das wahrscheinlich kaum befolgt worden wäre oder das weiteren Unfrieden erzeugt hätte – er gibt denen, die vermutlich für ein Verbot plädierten, auch nicht offen recht, so Vers 39 – und er sagt sogar, entgegenkommend, er selbst ‚kann das auch‘, Vers 18; es liegt also keine exklusive Geist-Begabung und Fähigkeit der darauf so stolzen Gruppe vor), sondern er will erkennbar dadurch steuernd eingreifen, dass er Struktur und Ordnung in die ekstatisch-chaotischen Gemeindeversammlungen zu bringen versucht – ein durch Einflussnahme von außen, allein mittels eines Briefes, nicht leichtes Unterfangen.

In diesem besonderen Zusammenhang und – wohl nachträglich – hineingestellt in dieses (in den heutigen Kirchen kaum noch bekannte) sehr spezielle Thema begegnet die hier zu besprechende (nun freilich recht bekannte, weil als anstößig wahrgenommene) Weisung, die Frau solle in der Gemeindeversammlung schweigen. Diese Weisung könnte allerdings bereits beim ersten aufmerksamen Lesen des ganzen Kapitels wie ein aus dem schlüssigen Argumentationsgang herausfallendes anderes Thema, wie ein Fremdkörper im Zusammenhang des ‚Zungenredens‘ wahrgenommen werden.

Lesen wir den betreffenden Abschnitt 1 Kor 14 von Vers 26 bis 40; es sind dabei die problematischen Aussagen der Verse 34 und 35 zur besseren Unterscheidung in kursivem Druck wiedergegeben (dazu ebenfalls kursiv bereits diejenigen Worte im originalen, von Paulus stammenden Umgebungstext, die für den nachträglich eingefügten Mittelteil eine assoziative Stichwort-Basis gebildet, d.h. die zu dem mittleren Einschub eingeladen und angeregt haben dürften):11

„26Wie steht es denn nun, Brüder12? Wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder einen Psalm, hat eine Lehrunterweisung, hat eine Offenbarung, hat eine Zungenrede, hat eine Übersetzung [scil. der ansonsten unverständlichen Zungenrede]. Alles soll zum Aufbau [der Gemeinde] geschehen! 27Falls jemand in Zungensprache redet, dann etwa zwei oder maximal drei, und nacheinander, und einer soll es auslegend übersetzen. 28Ist aber kein Ausleger da, so schweige er [scil. der Zungenredner] in der Gemeinde; für sich selber kann er reden und für Gott. 29Propheten [scil. im Namen Jesu und aus dem Geist heraus Sprechende] sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen darüber urteilen. 30Wenn aber einem anderen, der [noch] sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, dann soll der erste schweigen. 31Ihr könnt, nämlich nacheinander, alle prophetisch reden, damit alle etwas lernen und alle bestärkt werden. 32Auch die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. 33Denn Gott ist nicht ein Gott des unordentlichen Durcheinanders, sondern des harmonischen Friedens – wie in allen Gemeinden der Heiligen.13 – 34Die Frauen sollen schweigen in den Gemeinden (Gemeindeversammlungen); denn es steht ihnen nicht zu, zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 35Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es steht der Frau schändlich schlecht an, in der Gemeinde(versammlung) zu reden. 36Oder ist etwa von euch das Wort Gottes hergekommen oder allein zu euch hingegangen? 37Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder ein Geistbegabter14, dann sollte er doch auch erkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn kommt.1538Wenn aber einer das nicht anerkennt, dann wird auch er nicht anerkannt.1639Folglich, meine Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. 40Alles soll jedenfalls mit anständig guter Gestaltung17 und geordnet zugehen.“

Es gilt nun darzulegen, wie dieser Text zusammen mit weiteren Aussagen und Eigenheiten des 1. Korintherbiefes und anderer Paulusbriefe mehr an Informationen zu seiner Analyse enthält, als es beim ersten Lesen erscheinen mag. Dabei schreiten die hier folgenden Abschnitte fort von einer zunächst mehr textanalytischen Detailbetrachtung, die dem nicht exegetisch Interessierten als ‚trocken‘ erscheinen kann, über das verwirrend schwierige Kapitel 11 hinweg zu einer schließlich lebendi geren Wahrnehmung der äußerst wichtigen Rolle, die Frauen in den Gemeinden und in der Missionsarbeit des Paulus unbezweifelbar hatten.

2. Der auffallende Textbefund in alten Handschriften

Bevor ein Textabschnitt des Neuen Testaments ausgelegt wird, steht – so verlangt es die exegetische Sorgfalt – grundsätzlich eine Überprüfung des griechischen Urtextes an, der uns in vielen alten Handschriften überliefert ist, und das heißt: eine Überprüfung auf abweichende Textvarianten. In vielen Fällen ist dies unproblematisch-unergiebig; an unserer Stelle jedoch springt eine bemerkenswerte Abweichung ins Auge. Die hier auffallende und seltene Abnormalität ist jedoch trotz ihrer Bedeutung nicht in allen Bibelausgaben zu erkennen; wohl aber ist sie dem textkritischen Apparat18 einer jeden guten Urtextausgabe zu entnehmen:

Mehrere alte griechische und auch lateinische Handschriften19 haben exakt die beiden problematischen Verse 34 und 35 ganz am Schluss des 14. Kapitels stehen statt zwischen den – jetzt so gezählten – Versen 33 und 36.

Dieser Textbefund ist auffällig: gerade die beiden Verse, welche die weithin als schwierig empfundene Aussage enthalten, die Frauen sollten schweigen, begegnen in alten Handschriften an verschiedener Stelle. Das allein wäre Grund genug, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und sie daher prüfend in Vergleich zu setzen mit anderen Aussagen des Paulus, sie auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der frühen paulinischen Gemeinden zu betrachten und sie einer Plausibilitätsuntersuchung zu unterziehen: hatten Frauen in den Gemeinden des Paulus wirklich nichts zu sagen? Doch bevor bei der Erörterung solcher Fragen ein lebendig buntes Bild vor unserem inneren Auge entstehen wird, ist zunächst (mit den vergleichsweise detailbezogenen ‚trockenen‘ Methoden der sogenannten Textkritik) das auffallende Phänomen zu erörtern, dass die Verse 34 und 35 in manchen alten Handschriften an anderer Stelle stehen.

Es handelt sich bei den abweichenden Handschriften um Codices aus relativ später Zeit,20 die aber als Gruppe vermutlich auf eine gemeinsame Textvorlage aus dem 2. Jahrhundert zurückgehen,21 dazu um Minuskeln22, altlateinische Übersetzungen und Zitate bei Kirchenvätern,23 wahrscheinlich24 einschließlich des ‚großen Ketzers‘ Marcion aus dem 2. Jahrhundert. Ein solcher Textbefund25 stellt uns vor die Frage: Hat jemand, etwa bereits im 2. Jahrhundert, die beiden Verse aus dem heute überwiegend verbreiteten Zusammenhang herausgenommen und an das Ende des Kapitels gestellt? Oder gar umgekehrt? Oder sind vielleicht die beiden Verse an zwei verschiedenen Stellen eingefügt worden? Dann aber wären sie mit höchster Wahrscheinlichkeit eine klassische ‚Marginalie‘ bzw. ‚Glosse‘, eine Randbemerkung, die beim weiteren Abschreiben in den Text hineingerutscht ist – und zwar vom Rand her an zwei verschiedene Stellen des Textes.

Wir neuzeitlichen Bücherleser machen uns in der Regel nicht genügend klar, dass vor der Erfindung des Buchdrucks jedes Buch ein Unikat war, ein Einzelexemplar. Es gab keine zwei völlig gleichen Bücher. Jedes Buch – und das gilt für Codices wie für Schriftrollen, für religiöse Literatur ebenso wie für profane – war in mühsamer Handarbeit geschrieben und abgeschrieben worden. Wenn ein Werk sehr verbreitet war, lag es in einer Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift … und so fort … vor. Mit der recht arbeitsintensiven und zeitaufwendigen Reproduktionstechnik von Hand konnte ein Schreiber in der Regel von einer Vorlage zeitgleich genau nur eine Kopie fertigen, es sei denn, man griff zur antiken ‚Vervielfältigungsmethode‘ und ließ einen Vorleser einer ganzen Gruppe von Schreibern diktieren – aber diese Methode erhöhte die Fehlerhäufigkeit.

Weil jedes handgeschriebene Buch seine ganz eigenen Textabweichungen hat – unabsichtliche Fehler oder absichtliche Änderungen, Ergänzungen oder Auslassungen – kann man, in gewissen Grenzen, ‚Stammbäume‘ oder ‚Familien‘, jedenfalls ‚Verwandtschaften‘ von Bü chern erkennen, denn die Eigenheiten und Änderungen ‚vererben‘ sich beim weiteren Abschreiben.

Das handschriftliche Herstellungsverfahren antiker Bücher fördert die Entstehung von sogenannten ‚Marginalien‘ oder ‚Glossen‘: ein Leser und Benutzer eines handgeschriebenen Buches schreibt etwas an den Rand – aus welchem Grund auch immer. Der nächste Abschreiber aber nimmt das am Rand Stehende in den Text selbst herein, entweder weil er meint, es sei eine berechtigte Korrektur, d.h. jemandem sei aufgefallen, dass hier etwas fehle, oder weil er der Randbemerkung inhaltlich sehr zustimmt und sie aufwertend übernehmen will. Wenn man sich vorstellt, dies geschehe zweimal an verschiedenen, aber eng benachbarten Stellen,26 wäre das eine perfekte Erklärung dafür, dass die problematischen Verse in 1 Kor 14 in manchen Handschriften zwischen den jetzt so gezählten Versen 33 und 36, in anderen nach dem Vers 40 stehen. In diesem Falle, dem Vorliegen einer ‚Glosse‘, stammen sie natürlich nicht von Paulus.27

3. Das Schweigegebot als überflüssiger Fremdkörper im Textabschnitt

Die Hypothese, es handele sich bei der Forderung, Frauen sollten in der Gemeinde schweigen, um eine nachträgliche Randbemerkung – eine Hypothese, die zunächst vom textkritischen Befund der alten Handschriften ausgeht –, wird um einiges wahrscheinlicher, wenn man den Gedankengang, die Gedankenführung, den Verlauf der Argumentation an dieser Stelle verfolgt.

Zunächst fällt auf: Würde man die Verse 34 und 35 weglassen, so würde nichts fehlen; niemand empfände eine Lücke im Text. Paulus hätte geschrieben:

„26Wie steht es denn nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder einen Psalm, hat eine Lehrunterweisung, hat eine Offenbarung, hat eine Zungenrede, hat eine Übersetzung [scil. der ansonsten unverständlichen Zungenrede]. Alles soll zum Aufbau [der Gemeinde] geschehen! 27 Falls jemand in Zungensprache redet, dann etwa zwei oder maximal drei, und nacheinander, und einer soll es auslegend übersetzen. 28Ist aber kein Ausleger da, so schweige er [scil. der Zungenredner] in der Gemeinde; für sich selber kann er reden und für Gott. 29Propheten [scil. im Namen Jesu und aus dem Geist heraus Sprechende] sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen darüber urteilen.2830Wenn aber einem anderen, der [noch] sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, dann soll der erste schweigen. 31Ihr könnt, nämlich nacheinander, alle prophetisch reden, damit alle etwas lernen und alle bestärkt werden. 32Auch die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. 33Denn Gott ist nicht ein Gott des unordentlichen Durcheinanders, sondern des harmonischen Friedens – wie in allen Gemeinden der Heiligen. 36Oder ist etwa von euch das Wort Gottes hergekommen oder allein zu euch hingegangen? 37Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder ein Geistbegabter29, dann sollte er doch auch erkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn kommt.3038Wenn aber einer das nicht anerkennt, dann wird auch er nicht anerkannt.3139 Folglich, meine Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. 40Alles soll jedenfalls mit anständig guter Gestaltung und geordnet zugehen.“

Hier fehlt nichts. Fügt man hingegen die Verse 34 und 35 in ihrer mittigen Position ein, so wie sie in der Mehrzahl der alten Handschriften sich finden und wie sie in aller Regel auch in unseren deutschen Bibel übersetzungen stehen, tragen sie in das erkennbare Bemühen des Paulus, ein ekstatisches Durcheinander in ein geordnetes, verständliches und aufeinander Rücksicht nehmendes Reden zu überführen, ein völlig anderes geschlechterbezogenes Thema ein, zumal mittels einer harschen und eben nicht auf harmonische Ordnung und ‚faires Nacheinander‘ zielenden, sondern barsch verbietenden und ausgrenzenden Anweisung, die auch deutlich im Gegensatz zu dem mehrfach eingeforderten ‚liebevollen‘32 Umgang miteinander steht – bevor Paulus in Vers 39 das ursprüngliche Thema ‚Zungenrede oder prophetische Rede‘ wieder aufnimmt und es sehr milde, geradezu vermittelnd zusammenfassend abschließt, ohne auf das vermeintliche ‚Frauenproblem‘ im Geringsten einzugehen.

Die Verse 34 und 35 erweisen sich somit auch von der Gedankenführung her als Fremdkörper. Möglicherweise könnte ihr Einschub an dieser Stelle33 dadurch mitveranlasst worden sein, dass der letzte Teil von Vers 33 „… wie in allen Gemeinden der Heiligen“ einen Hauch von Parenthese an sich hat, einer Weiterführung mit Gedankenstrich, und diese Stelle einer späteren Einfügung den ‚geringsten Widerstand‘ entgegensetzte. Eben die vor dem Einschub stehende Wendung „wie in allen Gemeinden der Heiligen“ (Vers 33b; die ‚Heiligen‘ sind die ‚Christen‘), die sich auf all das bezieht, was Paulus in den Sätzen zuvor für Korinth angeordnet oder angeraten hatte,34 findet sogleich nach dem Einschub ihre stimmige Fortsetzung in der leicht ironisch-rhetorischen Frage, ob etwa das Wort Gottes nur nach Korinth gekommen oder gar von dort ausgegangen sei (Vers 36) und die Korinther somit zu einer eigenen abweichenden Gottesdienst- oder Gemeindepraxis ermächtigt seien.35 Was zwischen diesen beiden Teilen des Gedankens steht, erscheint auch angesichts einer solchen Sinn-Klammer36 von 33 auf 36 als Einfügung.

Wenn Paulus alles, was wir heute an dieser Stelle lesen, nämlich seinen Hinweis auf die anderen Gemeinden und das Verbot der Frauenrede in der überwiegend verbreiteten Reihenfolge selbst geschrieben hätte, würde er mit Vers 36 nicht nur recht unverständlich an dieses Verbot anschließen, sondern schon zuvor im Übergang von Vers 33 auf 34 eine unschöne Reibung erzeugen mit der abgewandelten Wiederholung des Begriffs ‚Gemeinde‘: es folgt nämlich auf die Wendung „wie in allen Gemeinden“ die Weisung „in den Gemeinden sollen sie schweigen“. In beiden Fällen steht im Griechischen das gleiche Wort, ‚Gemeinden‘, ἐκκλησίαι (‚ekklēsiai‘), es wird aber in verschiedener Bedeutung gebraucht, nämlich das eine Mal im Sinne der Körperschaft, das andere Mal der Versammlung, der aktuellen Zusammenkunft der Gemeinde. Ein derartiger Bedeutungswechsel in der Verwendung eines Wortes unmittelbar hintereinander ist schlechter Stil. Eine solche Begriffsmischung klingt wie der Kalauer: ‚… erst schlug er die Schaufensterscheibe und dann den Weg zum Bahnhof ein.‘ Solch schillernder Wortgebrauch ist für den begrifflich überpräzisen Paulus nicht typisch. Würde man nicht mit einem späteren Texteinschub ab Vers 34 rechnen, stünden die beiden verschieden gebrauchten Wörter womöglich gar im gleichen Satz.37 Auch der Übergang am Ende des Einschubs zu Vers 36 ist heikel: von welcher Logik man überzeugt werden soll, wenn man liest „Es steht der Frau schändlich schlecht an, in der Gemeinde(versammlung) zu reden – oder ist etwa von euch das Wort Gottes hergekommen“, ist ‚unerfindlich‘.38 Auch dies weist darauf hin: die beiden Sätze 34 und 35 sind nachträglich eingefügt.

In Vers 28 zeigt sich noch ein textlicher ‚Kristallisations-‘ oder ‚Kondensationskern', der das Entstehen der vermuteten Glosse befördert hat. Dort sagt Paulus: wenn kein ‚Übersetzer‘ verfügbar ist, der die unverständliche Zungenrede in verständliche Rede übertragen kann, solle der Zungenredner in der Gemeindeversammlung schweigen. Dieses Stichwort „er schweige in der Gemeinde“ ist höchstwahrscheinlich im Laufe der Reproduktionskette der Handschriften für einen (in späteren Zeit- und Gemeindeverhältnissen lebenden) Benutzer Anlass gewesen, an den Rand die flapsig-kritisierende und dabei doch bitter ernst gemeinte Bemerkung zu kritzeln, besser sollten die Frauen in der Gemeinde schweigen.39 Der Vers 32 vollends „Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan“ (d.h. man darf sich nicht darauf hinausreden, dass man unaufhaltsam weiterrede, weil man angeblich den Geist, der einen dazu treibt, nicht stoppen könne) liefert das zweite Stichwort der ‚Unterordnung‘ für den frauenfeindlichen Verfasser der Glosse: ‚schweigen sollen die Weiber und sich den Männern unterordnen‘, merkt er an. Auch die Formulierungen in Vers 30 „soll … schweigen“ und Vers 31 „etwas lernen“ könnten als stichwortgebend angesehen werden für den späteren Einschub, der sich zwar dieser Begriffe bedient, aber auf ein anderes Ziel ausgerichtet ist.40

Andere bisweilen vorgetragene (im Grunde spiegelbildliche) Erklärungsversuche für die verschiedene Position der beiden problematischen Verse einmal inmitten des Abschnitts und einmal an dessen Ende, bei gleichzeitiger Annahme der echten paulinischen Verfasserschaft, überzeugen nicht. Wer einen (vermeintlich echten, alten, von Paulus stammenden) an beiden Positionen unpassenden Vers von hier nach dort oder von dort nach hier verschiebt, bessert nicht wirklich.41 Auch die (ge wagte) Hypothese, Paulus selbst habe seinem eigenen Brief später eine eigene Hinzufügung zukommen lassen,42 löst weniger Probleme als sie neue schafft. – Für die Deutung der beiden Verse 34 und 35 als späterer Einschub, der nicht von Paulus stammt, sprechen aber keineswegs nur gewichtige textkritische43 Plausibilitäts-Abwägungen, sondern auch überzeugungskräftige weitere inhaltlich-sachliche Beobachtungen, von denen nun die Rede sein muss.

4. Der seltsame Verweis auf das Gesetz

In dem vermutlich eingefügten Vers 34 heißt es, die Frauen „… sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt“. Das ist eine Formulierung, die dem Paulus kaum zuzutrauen ist. Gerade Paulus weist wie kein anderer neutestamentlicher Autor das unveränderte Weitergelten des alttestamentlichen Gesetzes für die Christen zurück. „Christus ist das Ende des Gesetzes“ (Röm 10,4). Die theologische Auseinandersetzung mit (ehemaligen) Juden über Wert oder Unwert des Gesetzes beherrscht auf höchstem Niveau ganze Kapitel des Römerbriefs. Dass Paulus der Hälfte der (heiden-)christlichen Gemeindeglieder – womöglich deren größeren Hälfte, nämlich den Frauen – schlichtweg unter Verweis auf das (jüdische) Gesetz ohne weitere Erläuterung und ohne Nennung einer konkreten Stelle44 den Mund verbietet, ist so unerhört unglaubwürdig, dass diese Beobachtung allein ausreichen würde, an der paulinischen Urheberschaft der fraglichen Zeilen Zweifel zu nähren.

Eine sprachliche Beobachtung kommt noch hinzu:45 Wenn Paulus in seinen Briefen das Gesetz zitiert, benutzt er niemals die hier verwendete Formel „wie auch das Gesetz sagt“; sondern es heißt bei ihm: „wie geschrieben steht“, oder „die Schrift sagt“, oder „im Gesetz steht geschrieben“.46 Die hier begegnende Ausdrucksweise ist untypisch für Paulus. Wenn Paulus auf das Gesetz verweist, zitiert er regelmäßig auch das dort Ausgesagte – was hier in der Glosse eben gerade nicht geschieht (weil ein unmittelbares Beleg-Zitat gar nicht zu finden wäre).47

Zweimal wird in dem kurzen Einschub der Verse 34 und 35 eine Begründung angeboten mit dem Wort γάρ (‚gar‘), ‚denn‘, ‚nämlich‘. Schaut man genauer hin, wird hier aber gar nichts begründet, sondern nur das zuvor Behauptete plump wiederholt, als ob in der Wiederholung begründende Kraft läge. Auch ein solcher ‚Stil‘ ist untypisch für Paulus.48

5. Das Redeverbot für Frauen stört den Zweck des gesamten Kapitels, nämlich das Bemühen um verständiges Reden und Rücksichtnahme

Wir hatten oben schon bemerkt, dass der Sinn- und Textzusammenhang des Abschnitts keine Lücke aufweisen würde, wenn dieser die Verse 34 und 35 nicht enthielte. Mit Blick auf das ganze Kapitel ist nun zu sagen: wenn das Schweigegebot für die Frauen von Paulus stammen und zum Text gehören würde, wären alle die Regelungen über das Reden in der Gemeindeversammlung, die Paulus von 14,1 bis 14,33 trifft, als nur an Männer gerichtet zu verstehen gewesen. Dafür fehlt jedoch jeder Anhaltspunkt.49 Es ist nun, weiter ausgreifend, nochmals nach dem Sinnzusammenhang zu fragen, diesmal des gesamten Kapitels.50

Das 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes hat ein für die Entwicklung der Gemeinde wichtiges Grundthema: lassen sich in Korinth die dort als ‚Geistesgaben‘ hochgeschätzten Phänomene des ekstatischen und unverständlichen ‚Zungenredens‘ und des verständlichen ‚prophetischen‘ Redens so ordnen und kanalisieren, dass sie nicht zur Verwirrung und Spaltung, sondern zum Aufbau der Gemeinde nach innen und zur Mehrung ihrer Attraktivität nach außen dienen? Bereits in Kapitel 12 hatte Paulus zweimal eine Art Auflistung der ‚Geistesgaben‘, der ‚Charismen‘ formuliert, in den Versen 8–10 und 28–30. In beiden Aufzählungen weist er dem in Korinth offenbar verbreiteten und hochgeschätzten ‚Zungenreden‘ auffallenderweise den letzten Platz zu. Hier in Kapitel 14 rät er zwar nicht einfach zu einem Verbot dieser Zungenrede, er will sie jedoch in den Gemeindeversammlungen nur zulassen, wenn jemand den Sinn des ekstatischen und unartikulierten Rufens deuten, die Zungenrede also ‚übersetzen‘ kann – und weil man dies in der Regel wohl gar nicht oder nicht in gleicher Intensität und Ausführlichkeit vermag, wird sie durch eine solche Anweisung eben doch zurückgedrängt. Zungenrede, meint Paulus, dient dem Einzelnen und ist Ausdruck der individuellen Ekstase. Prophetische Rede, also verständliches, vernünftiges Verkündigen im Namen Jesu dient der ganzen Gemeinde und ist Ausdruck davon, dass das Evangelium in den Einzelnen wie in der Gemeinde wirkt. Verständliches Bezeugen des jungen christlichen Glaubens werde, so Vers 24, einen zur Gemeindeversammlung neu Dazustoßenden innerlich erreichen und ihn zu der Einsicht führen, „dass wahrhaftig Gott unter euch ist“ – eine Wirkung51, die von der wirren und unverständlichen Glossolalie nicht ausgeht. Alles, was in der Gemeindeversammlung geschieht, solle „zur Erbauung“ dienen (Vers 26 Ende) – und damit ist nicht die individuelle ‚Erbauung‘ durch ‚Erbauliches‘ im pietistischen Sinne gemeint, sondern der Aufbau, das Wachstum, die Befestigung der Gemeinde. Und Paulus fasst zusammen (Vers 33): überall in den Gemeinden ist Gott so am Werk, dass er durch Ordnung und Frieden seine Gemeinden baut und nicht durch unkommunikatives, unstrukturiertes ekstatisches Geschrei. – Dieser Gedankengang des Paulus ist unschwer nachzuvollziehen.

In einem solchen Zusammenhang ist ein grundsätzliches Redeverbot52 für Frauen und das Gebot, dass sie, wenn sie denn „etwas lernen wollen“, zu Hause ihre Männer fragen sollten, fehl am Platz. (Die Redeweise dieser Stelle klingt dem ähnlich, was häufig im Judentum gesagt wurde, wenn Frauen die „Thora“ „lernen“ wollten.)53 Es wird mit den beiden Versen 34 und 35 ein dem Kapitel fremder Gedanke eingetragen, der ja auch ab Vers 36 nicht mehr verfolgt wird.54 Paulus versucht, mit seinen Ratschlägen Ordnung, Verständlichkeit und Stärkung des Zusammenhalts in der Gemeindeversammlung zu fördern – wollte man annehmen, dass ein vorhandenes und wahrgenommenes Rederecht für Frauen das Gegenteil hierzu bewirken würde, nämlich Unordnung, Unverständlichkeit und Störung des Zusammenhalts, wäre das ein sehr abwegiger Gedanke. Die in die Argumentation des Paulus nachträglich eingeschobenen Verse begründen das geforderte Redeverbot für Frauen ja auch nicht mit der Gefahr von Durcheinander oder Unordnung; die Forderung nach „Unterordnung“ bezieht sich nicht auf einen etwaigen Leiter der Gemeindeversammlung (den es anscheinend gar nicht gegeben hat)55 oder auf die Notwendigkeit des gegenseitigen Zuhörens (also ein ‚Einordnen‘), sondern auf die jeweiligen Ehemänner – und das ist ein völlig anderes Thema aus dem Bereich des patriarchalischen Denkens. Auch die folgende Begründung für diese geschlechterspezifische ‚Unterordnung‘ wird in einer platten Weise gegeben, die mit dem Thema ‚Zungenrede oder prophetische Rede‘ nichts zu tun hat, nämlich: „es steht der Frau schlecht an“, „es ist schändlich für die Frau, in der Gemeinde zu reden“. Hier wird nicht ein Argument im Sinnzusammenhang des Gedankengangs des Kapitels vorgetragen, sondern eine plumpe Phrase gedroschen.56 So schreibt Paulus sonst nicht – außer vielleicht, wie manche meinen, an einer schwer verständlichen (und – nach deren Meinung – den Paulus ebenfalls als frauenfeindlich belastenden), aber im Ergebnis höchst aufschlussreichen Stelle, die wir darum als nächste zu betrachten haben:

6. Der Vergleich mit 1 Kor 11,2–16: dort haben die Frauen Redeauftritte

Wir müssen uns zunächst noch der Mühe unterziehen, das (nicht von Paulus stammende) eigenartige ‚Schweigegebot für Frauen‘ mit anderen Aussagen des Paulus über Frauen zu vergleichen. Auch wenn dieser Vergleich recht umfangreich zu geraten droht, ist er doch für eine abwägende Urteilsfindung unverzichtbar. Zunächst wird eine besondere Stelle zu betrachten sein, nämlich die schwierig auszulegende erste Hälfte des 11. Kapitels im 1. Korintherbrief. Es entbehrt nicht einer gewissen Paradoxie, dass den dortigen restriktiven Anweisungen des Paulus zur Kopfbedeckung bzw. Haartracht bei den Redeauftritten der Frauen in der Gemeinde regelrecht eine ‚Kronzeugenrolle‘ im weiteren Beweisgang zukommt, dass Frauen in der Gemeinde keineswegs geschwiegen haben, sondern intensiv zu reden pflegten. Bei aller Unsicherheit in mancher Detailerklärung zeigt 1 Kor 11,2–16 bzw. 3–16 letztendlich (wie man die Deutungen auch dreht und wendet – und dies kann und muss hier bereits im Voraus festgehalten werden als unbestreitbar gefundener Ausgang aus dem Gedankenlabyrinth), dass in den korinthischen Gemeindeversammlungen sehr wohl Frauen verschiedenartige und sehr ernst zu nehmende Redebeiträge geleistet haben und Paulus dies gutheißt.

In diesem 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes, also weit vor der uns hauptsächlich interessierenden Stelle 1 Kor 14,34 f, behandelt Paulus (ebenfalls wohl auf den an ihn gerichteten Brief aus Korinth antwortend) Fragen, die mit der gleichzeitigen Anwesenheit von Männern und Frauen in den Gemeindeversammlungen zu tun hatten. Genau dies war ja etwas Neues in den jungen christlichen Gemeinden. Es war diskussionswürdig und regulierungsbedürftig. Im Judentum zählten zum Quorum der zehn Personen für eine Gottesdienstgemeinde in der Regel nur Männer; bis heute haben Frauen in den Synagogen auch getrennte Sitzplätze. Im Synagogengottesdienst redeten die Frauen in der Tat nicht öffentlich.

Was im Kapitel 1 Kor 11 eigenartig ausführlich und zunächst schwer verständlich verhandelt wird und der Auslegung erhebliche Probleme bereitet und daher auch hier in seiner Mehrdeutigkeit nachgezeichnet werden muss, ist allerdings eher ein sittengeschichtliches als ein christlich-religiöses Problem: die Frage der Kopfbedeckung und der Haartracht. Vermutlich war innerhalb der Gemeinde eine Differenz zwischen einer Gruppe entstanden, die der strengeren jüdischen Tradition folgte, dass nämlich Frauen ihr Haar geschlossen tragen sollten,57 und einer korinthisch-griechischen Gruppe, die dafür eintrat, dass Frauen ihr Haar (und zwar bei bestimmten Funktionen in der Gemeindeversammlung, siehe unten) offen tragen durften.58 Für uns Heutige klingt das wie eine unbedeutende Streitigkeit aus fernen Zeiten. Denken wir aber an jüngere islamisch-christliche Kopftuch-Debatten, dann ahnen wir, welche aufgeheizten Kontroversen von solchen Fragen ausgelöst werden können. So ähnlich, wie es heute bei einer solchen Debatte nicht allein um ein Stück textiler Kopfbedeckung geht, sondern um einen Unterschied zwischen islamischer und christlicher Tradition, so ist es vermutlich damals auch nicht lediglich um Haartracht oder Kopfbedeckung gegangen, sondern um einen Konflikt zwischen jüdischer Religionsvorschrift und heidnisch-kultischem Brauchtum. Falls etwa gar – um noch weiter ausgreifend zu deuten – der Streitpunkt der weiblichen Haartracht in Korinth nicht nur einer der kulturell-ästhetischen oder der religiösen Tradition war, sondern auch im Zusammenhang mit einer hiervon ausgehenden oder unterstellten erotischen59 Signalwirkung auf das Miteinander von Männern und Frauen in der Gemeindeversammlung diskutiert wurde, muss man wohl auch den Umstand berücksichtigen, dass speziell Korinth, eine Stadt voller Seeleute mit einem doppelten Hafen, im Altertum den Ruf eines großen Bordells genoss;60 im Aphrodite-Tempel auf Akrokorinth sollen sich angeblich tausend Hierodulen bereitgehalten haben.61 Zur Dirne gehen, hieß umgangssprachlich ‚korinthiazesthai‘, auf korinthische Weise leben, ‚einen Korinther machen‘.62 Auch wenn die Zahlenangabe und die Aussage des Geschichtsschreibers Strabo zum Aphrodite-Tempel in der Forschung überwiegend als Übertreibung oder gänzliche Legende eingestuft werden,63 bleibt dennoch festzuhalten: es „waren die korinthischen Prostituierten … sehr zahlreich, und das ausschweifende und lasterhafte Leben dieser Hafengroßstadt war sprichwörtlich.“64 Es ist gut vorstellbar, dass in der jungen korinthischen christlichen Gemeinde, die laut 1 Kor 1,26 zudem überwiegend der Unterschicht entstammte,65 Unklarheiten darüber herrschten oder gar Streit in der Frage aufkam, wie die gleichzeitige und gleichberechtigte Anwesenheit von Männern und Frauen in der – teilweise eben gar ekstatischen – Gemeindeversammlung zu handhaben sei. Der ganze 1. Korintherbrief lässt, wie gesagt, erkennen, dass Paulus kapitelweise die Themen, die er behandelt, nicht selbst wählt, sondern auf Fragen antwortet oder auf Probleme eingeht, die aus Korinth an ihn herangetragen wurden oder ihm bekannt geworden sind. Unter derartigen Umständen und solchen Voraussetzungen entscheidet Paulus in Kap. 11, dass die Frauen in der Gemeindeversammlung eine Kopfbedeckung oder, wahrscheinlicher, die traditionelle Frisur66 und kein aufgelöstes Haar tragen sollten.67

Bevor wir in die Besprechung der (im ersten Moment teilweise wirr erscheinenden) Gedanken von 1 Kor 11,3–16 eintreten, soll hier, vorgreifend, eine mögliche Erklärungshypothese genannt werden: Paulus wollte in ‚seiner‘ Gemeinde das Eintragen ungeregelter ekstatischer Zustände verhindern, wie sie in orientalischen Kulten üblich waren, und dazu gehörte wesentlich das aufgelöste Haar der heidenchristlichen Frauen;68 konservative Judenchristen nahmen eben hieran Anstoß; Paulus will aber weder die einen noch die anderen mit seiner Stellungnahme verlieren.

Bevor wir der Frage der Haartracht in der korinthischen Gemeinde näher nachgehen, muss eine noch drastischere Stelle – und deren ebenfalls weitverbreitete und auf falsche Spuren lenkende Fehlübersetzung – in aller Kürze beigezogen werden, nämlich der Anfang des 7. Kapitels des 1. Korinherbriefes (das im 4. Teil dieses Buches ausführlich behandelt werden wird). Auch hier antwortet Paulus auf eine Anfrage. In den meisten Bibelübersetzungen wird dieser Umstand aber nicht wiedergegeben. Die dortige Anfangs-Aussage ist nicht die Meinung des Paulus, sondern die der Korinther, nämlich der korinthischen Anfrage, die er zitiert. Der missverständliche Satz wird zumeist wiedergegeben mit (1 Kor 7,1): „Wovon ihr aber geschrieben habt: Es ist gut für den Mann, keine Frau anzufassen …“. Diese Aussage ist jedoch als indirekte Rede, d.h. als zitierte Meinung der Korinther oder einer Gruppe in Korinth zu verstehen: „Wovon ihr aber geschrieben habt, dass es gut für den Mann sei, keine Frau anzufassen …“ – und erst anschließend folgt die gänzlich andere Meinung des Paulus, nämlich in 7,2: Es soll aber „… ein jeder seine eigene Frau haben, und eine jede soll ihren eigenen Mann haben …“. Wir können dieser Textstelle bereits vor ihrer genaueren Auslegung eines entnehmen: dass das Miteinander der Geschlechter für nicht wenige in der korinthischen Gemeinde ein Problem war; und wir können hier auch schon recht deutlich erkennen, wie die Anfrage der Korinther in 7,1 von der Dominanz des Mannes her denkt, die Antwort des Paulus aber eine spiegelbildliche Gleichberechtigung ausdrückt.

Zurück zur Frage der Kopfbedeckung bzw. der Haartracht und damit auch zu den Rechten und der Würde von Männern und Frauen in der korinthischen Gemeindezusammenkunft:

Der Abschnitt 1 Kor 11,3–16 gilt gemeinhin als extrem schwierig auszulegen. Häufig wird dieser Text als ein weiterer Beleg für die Frauenfeindlichkeit des Paulus angesehen – was jenen, die 1 Kor 14,34–35 für echt halten, als verwendbares Argument dient. Wer so auslegt, übersieht aber, dass von Paulus in der Mitte der Argumentation eine Wende, eine ‚Kehre‘ eingebaut wird, mit Vers 11: ‚im Herrn‘, d.h. im christlichen Seinszustand, gilt nun etwas anderes, als was die judenchristliche Gemeindegruppe aus ihrer alten Überlieferung, die Paulus zunächst referiert, übernommen hatte. Die Schwierigkeit des Textes liegt ferner nicht nur an den teilweise krass problematisch erscheinenden Aussagen, sondern auch daran, dass zu dieser Stelle in der neueren Literatur bis zur resignierenden Diagnose der Unentwirrbarkeit darum gerungen wird, welche Aussage die Position der Korinther und welche die des Paulus wiedergibt, ob manche Sätze (Vers 13b und 14) als Frage oder als Behauptung aufzufassen sind und ob nicht der Abschnitt sowohl bei dieser wie bei jener Deutung interne Widersprüche oder spätere Einschübe enthält.69 Wenn nachfolgend eine von Erläuterungen durchzogene Übersetzung dieser Verse von 1 Kor 11 gewagt wird, die unvermeidlich auf exegetischen Vorentscheidungen beruht, dann zu dem Zweck, mit dem Angebot einer plausiblen Deutung zumindest einen teilweise infor mationsvermittelnden Blick auf die Problemlage in Korinth zu werfen und diesen (leider nicht in aller Kürze zu gewinnenden) Blick sodann mit unseren Überlegungen zu der uns eigentlich interessierenden Stelle 1 Kor 14 zu verbinden.

Zum Verständnis des Abschnitts ist es ratsam, bereits einige Verse vor Kapitel 11 zu beginnen.70 Was Paulus hier am Ende des (nachträglich so bezifferten) Kapitels 10 schreibt, kann als zusammenfassende Rückschau auf das Vorhergehende, aber ebenso treffend als gültige Maxime auch für das Folgende gelesen und somit als Dreh- und Angelpunkt der Argumente verstanden werden: in 10,31 ff sagt Paulus: ( … ob ihr nun dieses oder jenes tut,)

„tut alles zur Ehre Gottes. 32Werdet unanstößig sowohl für die Juden, als auch für die Griechen wie auch für die Gemeinde Gottes, 33so wie auch ich, in Bezug auf alles, allen gefalle[n will] dadurch, dass ich nicht das suche, was mir nützt, sondern den Vielen71, damit sie gerettet werden. 11,1 Werdet Nachahmer von mir, so wie auch ich der von Christus!“

Die Positionswechsel und widersprüchlich erscheinenden Einseitigkeiten, die im folgenden Abschnitt deutlich zu empfinden sein werden, sind hier gewissermaßen im Voraus angekündigt:72 Paulus will ‚in Bezug auf alles allen zu Gefallen sein‘, den Juden, den Griechen, der Gemeinde Gottes, die zerstritten ist,73 die aber doch beisammenbleiben soll. Es darf nicht übersehen werden, dass Paulus an vielen Stellen dieses Briefes keine zeitlose Lehre, gar für andere Kulturepochen niederschreiben, sondern ganz aktuell die streitenden Gruppen seiner Gemeinde versöhnen, zumindest zusammenhalten will, und dass vor allem nicht etwa (wie man es von ‚normalen‘ Briefen her zu erwarten gewohnt ist) seine Meinung bipolar gegen eine einmütig geschlossene andere der Korinther steht,74 sondern dass, multipolar, in der Gemeinde selbst schon verschiedene Positionen aufeinanderprallen und Paulus zu ihnen allen, zumindest zu zwei kontroversen Positionen, deren Konfrontation er nicht verstärken darf, eine weitere Stellung bezieht. Paulus verfolgt im 1. Korintherbrief mehrfach die Taktik, dass er den verschiedenen Seiten zunächst ein gewisses Recht einräumt, um dann zu einer anderen verbindenden Position einzuladen.75

Paulus setzt nun ein mit Worten, die nach einer ‚captatio benevolentiae‘ klingen, einer schmeichelhaften Einleitung: „11,2 Ich lobe euch, dass ihr in Bezug auf alles die Erinnerung an mich pflegt und die weitergegebenen Überlieferungen so haltet, wie ich sie übergeben habe. 3Ich will nun, dass ihr wisst …“ (und hier scheint nun eine neue, so noch nicht übermittelte Überlieferung zu beginnen, die sehr bald nach lupenreiner rabbinischer Schriftauslegung klingen wird76 und die mit der nachdrücklichen Formulierung ‚ich will nun, dass ihr wisst‘ das Folgende ebenfalls zu den fortan wissenswerten, ja zu beachtenden Überlieferungen hinzufügt)77, „… dass das Haupt jeden Mannes Christus ist, das Haupt aber der Frau der Mann, das Haupt Christi aber Gott.“ (Von einer umfassenden Entmündigung der Frau durch den Mann ist hier wohlgemerkt keine Rede, so wie auch Gott Christus nicht entmündigt.) „4Jeder Mann, der Gebete spricht oder prophetisch redet78 und dabei etwas vom Haupt Herunterhängendes trägt (langes ungepflegtes Haar)79, macht seinem [Ober]Haupt [Christus80] Schande.815Jede Frau aber, die Gebete spricht oder prophetisch redet mit unverhülltem Haupt, macht ihrem [Ober]Haupt [ihrem Mann] Schande.82 Dann ist sie ein und dasselbe wie eine Kurzgeschorene.836Wenn sich nämlich die Frau nicht verhüllt, sollte sie sich gleich das Haar abschneiden.84 Wenn es doch aber schändlich ist für die Frau, das Haar abgeschnitten zu haben oder kurzgeschoren zu sein, soll sie sich eben verhüllen. 7Der Mann nämlich ist verpflichtet, sein Haupt nicht zu verhüllen85, weil er Abbild und [als solches Medium für die] Ehre Gottes ist [sc. dem er Ehre bereiten soll]. Die Frau aber ist [Medium für] die Ehre des Mannes [sc. dem sie Ehre bereiten soll].868Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. 9Und der Mann wurde auch nicht wegen der Frau geschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. …“ (Bis hierher klingen die – heute zu Widerspruch reizenden – Ausführungen nach traditionell rabbinischer Auslegung von Gen 1 und 2, wobei freilich bei einer solchen Herleitung übergangen wird, dass nach Gen 1,27 beide, Mann und Frau, Ebenbild Gottes sind.87 Doch nun schließt mit ‚deshalb‘ eine schwer verständliche Folgerung an:) „… 10Aus diesem Grund ist die Frau verpflichtet, über ihren Kopf die Beherrschung zu behalten wegen der Engel. …“ (d.h. sich bei ekstatisch-pneumatischen Auftritten nicht die Kopfbedeckung abzureißen. Dieser Satz wird meist anders übersetzt und verstanden, nämlich ‚die Frau ist verpflichtet‚ [ständig] eine ‚Macht‘ auf dem Kopfe zu haben‘ [scil. als Zeichen ihrer Unterordnung unter ihren Mann]. Wir entscheiden uns zu der Deutung, dass dieses Problem speziell nur während der Rede-Auftritte akut wurde, siehe hier diese Anmerkung88. Doch warum ist dies erforderlich ‚wegen der Engel‘? Die Erklärungsversuche sind so vielfältig wie unbefriedigend.89 Hier ein ähnlich hypothetischer: wenn die Frau beim Zungenreden, bei der Glossolalie, in ‚Engelssprache‘90 redet, heißt das wohl auch, dass bei diesen Auftritten Engel gegenwärtig gedacht waren, die mit ihrer Anwesenheit erst den Anlass und die Befähigung zur Nutzung eben dieser unbekannten ‚Fremdsprache‘ verleihen und vor denen man bzw. frau noch mehr sittsam und achtsam auftreten müsse als vor den anwesenden Menschen und Männern der Gemeindeversammlung. Inbegriffen ist womöglich auch die Sorge, die Engel könnten ein unschickliches Verhalten in der himmlischen Welt bekannt machen.91 Ob Paulus selbst an eine Anwesenheit von Engeln bei der gottesdienstlichen Zungenrede glaubte oder ob er sich nur die Überzeugung der ekstatisch redenden Frauen für seine Argumentation zunutze machen wollte, muss bei dieser Deutung freilich offen bleiben.92 – Wie dem auch sei, es folgt nun aber mit dem anschließenden πλήν, ‚plēn‘ ein überraschend neuer, ja gegenteiliger Gedanke. Πλήν bedeutet hier ‚aber sonst‘, ‚indes‘, ‚vielmehr‘– und damit kündigt sich nun als weiterführende Meinung des Paulus das Neue an, das ‚im Herrn‘ gilt, ‚ἐν κυρίῳ, ‚en kyriō‘, das nun im neuen christlichen Zustand Gültigkeit hat und die alte Deutung der Synagoge und die eben vorgetragene einseitige der Rabbinen ablöst:) „…11jedoch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. 12Denn wie die Frau aus dem Mann kommt,93 so kommt auch der Mann durch die Frau.94 Das Ganze aber kommt aus Gott. …“ (Hier wird, nach dem Vorhergehenden überraschend und korrigierend, etwas ausgesagt, was weniger auf Unterordnung zielt, sondern deutlich mehr zur Gleichberechtigung tendiert – doch wie verhält sich das zu den drastischen Unterscheidungen und Unterordnungen der vorangehenden Verse? Die Lösung könnte darin liegen, dass die erwarteten und der Sitte geschuldeten verschiedenen Verhaltens- und Auftrittsweisen von Männern und Frauen speziell innerhalb der gottesdienstlichen Gemeindeversammlung nicht die neue christliche grundsätzliche Gleichberechtigung von Mann und Frau aufheben. Wohl aber sucht Paulus nun die Zustimmung der Korinther für das schickliche und rücksichtnehmende Verhalten innerhalb des Gottesdienstes – nicht durch weitere Argumente, sondern indem er den Korinthern die Entscheidung, in seinem Sinne, versteht sich, durch eine rhetorische Frage zuschiebt):95 „…13Urteilt bei euch selbst: ist es schicklich, dass eine unverhüllte Frau zu Gott betet? 14Und lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass, wenn der Mann langes Haar trägt, es eine Unehre für ihn ist, 15wenn die Frau aber langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist? Denn das lange Haar ist ihr als Überwurf gegeben.96“ (Dazu, dass es „nicht schicklich“ sei, wenn eine Frau in der Gemeindeversammlung mit aufgelöstem Haar, das keine Bedeckung mehr verträgt oder darstellt, auftritt, führt Luise Schottroff noch eine etwas spezielle Begründung an:97 „Wenn nicht nach römischem Recht verheiratete Frauen, gleich ob in einer Ehe, Partnerschaft oder ohne Mann, den Kopf bedecken, eignen sie sich damit die Ehrbarkeit der Matronen an, die ihnen weder dem Ehestatus noch dem sozialen Stand nach zusteht.“ Von daher würde sich auch der harte Gedanke im Übergang von Vers 5 auf 6 erklären, womöglich: eine Frau, die sich mit aufgelöstem Haar nicht als ehrbar und unantastbar kennzeichnet, ist nicht weit entfernt von einer zur Strafe geschorenen Hure. Luise Schottroff führt den Gedanken weiter, der sogar dazu dienen könnte, dem Paulus mit seinen zeitgenössisch bedingten Anweisungen das Bemühen zuzubilligen, Standesunterschiede in der Gemeindeversammlung unkenntlich zu machen98: „Ein Wandbild in einem Lararium in einer Küche von Pompeji zeigt einen Oberschichtmann mit toga über dem Kopf, eine Oberschichtfrau mit stola und bedecktem Haar. Daneben stehen 13 Menschen ohne Kopfbedeckung, Sklavinnen, Sklaven und Freigelassene – vermutlich das Personal des Hauses. Sie alle nehmen am Opfer für die Laren, d.h. die Hausgötter des paterfamilias teil. Paulus und die messianischen Gemeinden üben eine andere Praxis: Alle betenden Frauen haben eine Kopfbedeckung, alle Männer keine. Damit wären die Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Klassengesellschaft unsichtbar und d.h. auch nicht-existent. Außerdem hätten alle in gleicher Weise eine aktive Rolle in Kult und in der Lehre.“ – Und nun schließt Paulus den wahrhaft schwierigen Schlichtungsversuch mit einer Bemerkung ab, die so viel heißt wie ‚Ende der Diskussion!‘): „16Wenn jemand gerne streitsüchtig ist – wir haben eine solche Gewohnheit99 nicht, auch nicht die [anderen] Gemeinden Gottes.“

Es scheint, dass es in der korinthischen Gemeinde zum einen eine Gruppe von Frauen gab, die es den Männern in ihrem Verhalten und im Betonen ihres Wert-Anspruchs demonstrativ gleichtun wollten, und wohl ebenso eine Gruppe von Männern, die dies billigte und zudem das lange offene Haar der Frauen als deren Zierde und Glanz betrachteten und ihnen das ekstatische Beten und prophetische Reden ohne Kopfbedeckung und mit aufgelöstem Haar – letzteres womöglich als Zeichen der Intensität des Vortrags – zugestanden oder es gar erwartet haben, dass aber zum anderen eine gegenteilig empfindende, wohl judenchristliche Gruppe100 dies sehr missbilligte. Bedacht werden muss auch, dass es nach damaligem Verständnis nicht nur darum ging, ob eine Frau für sich selbst schicklich verfährt oder nicht, sondern dass damit stets der Komplementäraspekt verbunden war, ob sie ihrem Mann ‚Ehre‘ oder ‚Schande‘ bereitet. Interessant ist die kleine, aber aussagekräftige Differenz an der Stelle Sprüche 11,16 zwischen dem hebräischen Text und dem griechischen der Septuaginta; aus letzterem geht die zeitgenössische Auffassung im hellenistischen Judentum deutlich hervor: der hebräische Text (auch die Wiedergabe in deutschen Bibelübersetzungen) sagt: „Eine liebenswürdige Frau erlangt Ehre …“. Der griechische Text aber lautet: „Eine liebenswürdige Frau bereitet dem (ihrem) Mann Ehre …“ (γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν, ‚gynē eucharistos egeirei andri doxan‘).101 Öffentlich aufgelöste Haare der Frau warfen vermutlich umgekehrt Unehre auf den Mann ab. Immerhin wird in der Thora in Num 5,18 bestimmt, dass zu Beginn einer Gottesurteils-Zeremonie einer verdächtigten Ehebrecherin die Haare aufzulösen seien.102

Wie kann Paulus mit solch krassen Mentalitätsunterschieden – hier Emanzipation und Zierde, dort Erniedrigung und Schande – umgehen? Vermutlich hat er in dem eben wiedergegebenen Abschnitt zuerst den Vertretern der liberalen und wohl griechisch-hellenistisch (wenn nicht gar beinahe bacchantisch103) empfindenden Gruppe eine Nachhilfe-Lektion in traditioneller jüdisch-rabbinischer Anschauung vorgetragen, die ihnen wohl neu und fremd war, von der sie aber Kenntnis erhalten sollten, um die andere, strengere Seite besser zu verstehen;104 und er hätte damit zugleich der konservativen Gruppe, vermutlich den judenchristlichen Gemeindegliedern105, bestätigt, dass sie die traditionelle Lehre sehr wohl auf ihrer Seite haben,106 ihnen aber unmittelbar darauf gesagt, dass nun, ‚im Herrn‘, seit sie Christen geworden sind, Mann und Frau als gleichwertig aufeinander bezogen gelten und der Mann, anders als in der Schöpfungserzählung von Gen 2 dargestellt, im Fortgang der Schöpfung seine Existenz sehr wohl der Frau verdankt. Damit hätte er (als Gegengewicht und um Balance bemüht) die Intention der freiheitlich denkenden Gruppe anerkannt – zumal es hinter der ganzen Auseinandersetzung offensichtliche Voraussetzung ist und bleibt, dass der neue ‚Geist‘ Männer und Frauen gleichermaßen zum (ekstatischen) Reden und Prophezeien befähigt, dass also Gottes Geist selbst keinen Unterschied zwischen Mann und Frau macht.107 Dennoch ist trotz dieser ‚spirituellen Gleichberechtigung‘ die Gewöhnung an die zeitgenössische Sitte noch so mächtig, dass ein Auftreten der Frauen in der Gemeindeversammlung108 mit langem offenen Haar von vielen als unschicklich angesehen wird.109

Im Übrigen unterstützt die zitierte Sentenz von Spr 11,16 auch die oben verwendete Übersetzung von δόξα (‚doxa‘) als ‚Ehre‘ (und nicht als ‚Abglanz‘). Damit ist der oft als Meinung des Paulus zu lesende Satz, die Frau sei (lediglich) ‚Abglanz‘ des Mannes, entschärft.110 Zwar ordnet Paulus zu Beginn des Abschnitts die ‚Akteure‘ Gott – Christus – Mann – Frau in eine mehrstufige Zuordnungs-Kaskade ein, aber der Zweck des Hinweises auf diese ‚Ordnung’ ist kein abwertend-unterwerfender, sondern ein positiver: jeweils dem vorher Genannten ‚Ehre‘ zu machen.

Zu der Frage, in welchem Sinne der Mann das ‚Haupt‘ der Frau (und ebenso Christus das ‚Haupt‘ des Mannes und Gott das ‚Haupt‘ Christi) sei, hat A. C. Perriman zahlreiche biblisch-alttestamentliche und außerbiblische Belegstellen zum Begriff κεφαλή (‚kephalē‘, Haupt) verglichen und kommt zu dem Schluss, dass bei dem Begriff ‚Haupt‘ nicht an eine Autorität zu denken sei, die gehorsame Unterordnung verlange, sondern an das hauptsächlich Auffallende, Prominente, Herausragende, Repräsentative, besonders Geachtete, dem man Respekt und Ehre erweise. Somit ziele die Aussage, der Mann sei das ‚Haupt‘ der Frau, und die Frau solle dem ‚Haupt‘ keine Unehre bereiten, nahezu auf das Gleiche.111 Erst in den sog. Haustafeln der (miteinander verwandten nachpaulinischen) Briefe an die Kolosser (3,18) und Epheser (5,23 f), im letzteren mit dem Begriff ‚Haupt‘, wird auf die Unterordnung der Frau abgehoben. Doch das „wie sich’s gebührt im Herrn“ von Kol 3,18b steht dem „Jedoch im Herrn …“ von 1 Kor 11,11 klar entgegen: Was ‚im Herrn‘ gilt, hat sich verschoben.

Es wäre eine große Hilfe zum Verständnis, wüssten wir über die Positionen in Korinth und die konkreten Anfragen der Korinther an Paulus Bescheid. Ohne dieses Wissen sind wir beim Lesen und Auslegen stets etwas zum Zirkelschluss verurteilt. Einige weitere Überlegungen zur Stellung der Frau in der Gesellschaft des 1. Jahrhunderts im Römischen Reich und in zeitgenössischen Religionen bzw. Kulten werden unten (unter Überschrift 7, Sitten- und Kulturgeschichtliches, S. 46 ff) noch einzubeziehen sein.112 Bisher scheint jedoch bereits erkennbar, dass Paulus korinthischen Überschwang oder enthusiastische Ekstase in den Gemeindeversammlungen dämpfen will und daher deutlich zur konservativen Praxis neigt, obwohl er sich gegenüber anderen Gemeinden anders äußert, z.B. 1 Thess 5,19 oder Gal 3,28.

Gerade gegenüber der letzteren Stelle Gal 3,28, diesem bekannten ‚Kernsatz‘ paulinischer Theologie, dass nun „in Christus“ gelte, „es gibt nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht männlich noch weiblich“, scheint die Argumentation in 1 Kor 11 stark abzufallen. Doch gibt Helmut Merklein zu bedenken:113 Wenn Paulus den recht kritischen Abschnitt in 11,2 mit einem auffallend schmeichelnden Kompliment beginne,114 sei das vielleicht mehr als ein geschickter Trick;115 es sei vielleicht die Vermutung gestattet, dass er selbst, Paulus, die im Gottesdienst geltende Gleichheit der Geschlechter in Korinth eingeführt habe und deshalb zu Recht als erstes einmal lobe, dass die Korinther dem gefolgt seien, was er ihnen überliefert hatte.116

Dies ist zwar keineswegs beweisbar und nicht mehr als eine Vermutung, aber eine durchaus charmante Hypothese zur Erklärung des schwierigen Abschnitts: man könnte annehmen, Paulus habe auch in Korinth nichts anderes gepredigt als in Galatien, dass nämlich im Raum der christlichen Gemeinde, „in Christus“, die Werte-, Rechte- und Würde-Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgehoben sind. Die Vermutung, dass solche Kernaussagen wie Gal 3,28 auch in Korinth bekannt gewesen sein mussten und Paulus somit selbst ein ‚Emanzipationsstreben‘ der korinthischen Frauen in der Gemeinde befördert hat, ist bereits von mehreren Auslegern in verschiedener Intensität vorgetragen worden.117 Wenn schon im profanen Leben die Gleichberechtigung der Geschlechter noch außer Reichweite stand, sollte sie – so wäre zu vermuten – nach Überzeugung des Paulus zumindest innerhalb der Gemeinde praktiziert werden.118Paulus ist zunächst befriedigt, dass seiner Weisung auch Folge geleistet wird (Vers 2); allerdings geht ein Teil der Gemeinde (wie er inzwischen brieflich oder mündlich erfahren hat), zu weit – zumindest so weit, dass belastender Streit entsteht. Man müsste, die Hypothese nun weiter ausmalend, doch wohl vermuten (wie schon oben S. 38 f erschlossen), mit der Gleichberechtigung der Geschlechter speziell im Gottesdienst habe einseitig der judenchristliche Teil der Gemeinde unüberwindliche Probleme bekommen, denn in den vertrauten Synagogengottesdiensten wäre Entsprechendes unvorstellbar gewesen. Daher bleibt dem Paulus, will er nicht einseitig, sondern verbindend antworten, im Grunde gar keine andere Möglichkeit, als dass er zunächst der judenchristlichen Anschauung theoretisch zu ihrem Recht verhilft und die heidenchristliche liberalere (und ekstatische) Praxis damit eindämmt (und zugleich verhindert, dass heidnisch-ekstatisches Verhalten sich in den christlichen Versammlungen etabliert), aber schließlich doch wieder betont, dass Mann und Frau ‚in Christus‘ gleich sind und alle einander und vor allem Christus und Gott ‚Ehre‘ machen sollen. So betrachtet wäre der seltsame Abschnitt keineswegs widersprüchlich und wirr, sondern zielgerichtet auf Ausgleich bedacht. Die (hier erweiterte) Hypothese wäre recht plausibel.119

Es ist sogar denkbar – und auch das würde eine Änderung der Betrachtungsweise bedeuten –, dass Paulus das Verhalten derjenigen korinthischen Frauen, die ihre Kopfbedeckung und Haare lösten, als Selbstentwürdigung120 empfunden hat. So gesehen, hätte er mit seiner Anweisung zwar die Grundanschauungen einer patriarchalischen Überlieferung nicht verlassen, aber das Motiv zu seinen Ausführungen wäre deutlich anders und wesentlich positiver zu bewerten. Es darf auch bei allen Vorbehalten gegen den Text nicht übersehen werden, dass Paulus nicht nur verschiedene Gruppen in der jungen korinthischen Gemeinde beisammenhalten und vor der Gefahr bewahren wollte, sich zu trennen, sondern dass er ortsübergreifend es geradezu als sein Lebenswerk ansah, ehemalige Juden und bisherige Heiden zu einer neuen Gemeinschaft ‚in Christus‘ zusammenzuführen. Dieses große Ziel war für ihn gewiss in vielen konkreten Einzelfragen vorrangig.

Die zeitbedingten und in manchen Teilen etwas rüde klingenden Weisungen unserer Stelle sind natürlich nicht für heutige veränderte Gesellschaftsverhältnisse zu übernehmen. Aber – man kann es beim Lesen nur am Rande bemerken oder wegen der barsch klingenden Worte ganz übersehen – eben in dieser Kopfbedeckungs-Passage redet Paulus ganz eindeutig davon und setzt es wie selbstverständlich und allgemein bekannt und anerkannt und keineswegs umstritten voraus, dass Frauen in der Gemeindeversammlung öffentlich Gebete vortragen und prophetisch reden, dass sie als ‚Prophetinnen‘ auch zu Männern sprechen (Luther: ‚weissagen‘), also sehr wohl größere öffentliche Rede-Auftritte in der Gemeinde haben. Der Streitpunkt in 1 Kor 11 ist nicht, ob die Frauen in der Gemeinde reden dürfen oder nicht, sondern ob sie bei einem solchen (die Aufmerksamkeit der Männer – je ekstatischer desto mehr – auf sich ziehenden) Auftritt ihr Haar offen tragen sollen oder nicht.

Trotz aller internen Problematik ist die eigenartige Stelle in 1 Kor 11 ein deutlicher Beleg dafür, dass Paulus davon ausgeht und es für unbestritten richtig hält, dass Frauen in der Gemeindeversammlung reden. In 1 Kor 11 ist kein Wort davon zu finden, dass sie das nicht dürften;121 es ist in der Gemeinde (und wohl auch im Anfrage-Schreiben an Paulus) als üblich vorausgesetzt; es wird von Paulus nur das Problem ‚nicht mit offenem Haar‘ behandelt – und man darf wohl hinzudenken: auch sonst nicht in einer Aufmachung, welche die Männer in der Gemeindeversammlung vom Inhalt der prophetischen Rede abzulenken geeignet wäre.

So zeitbedingt die Ausführungen des Paulus in Kapitel 11 auch sind122 – sie widerlegen in der Sache das Redeverbot für Frauen von Kapitel 14