Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Cri

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

Récit de voyage en AfriqueMarie Gevers nous invite à franchir l’équateur, à remonter de parallèle en parallèle au pays des « vertes collines ». Nous longeons cette crête qui sépare le bassin du Congo et celui du Nil, nous traversons des forêts de bambous, nous descendons des fleuves encombrés de jacinthes… En route, nous apprenons les secrets de la cuisine indigène, rencontrons des noms aux résonances déjà entendues : Kiwu, Katanga, Bohr, Kagera ; écoutons de vieilles légendes, des poèmes, des anecdotes ; ce n’est pas le lion, mais une loutre que nous chassons. Et en pleine forêt vierge, avec une jeune mariée, nous passons une nuit de Noël inoubliable. C’est en poète et à cœur ouvert que Marie Gevers voyage dans ces hauts lieux de l’Afrique où il arrive que l’homme s’efface pour que les bêtes vivent, c’est en écrivain sûr de ses moyens qu’elle décrit ce qu’elle voit. Pas d’exotisme voulu, pas d’ethnologie savante, mais tous les prestiges de l’invitation au voyage réalisés avec un bonheur incomparable.Au travers de ses périgrénations, l'auteur nous fait découvrir la nature, les paysages, et la cuisine du CongoA PROPOS DE L'AUTEUR Marie Gevers (Edegem, 1883-1975) compte parmi les plus grands écrivains belges de langue française. Elle fut membre de l’Académie de langue et de littérature françaises (1938). D’abord poète, elle publia Missembourg, Les Arbres et le vent (prix Eugène Schmits 1924). Ses autres livres, récits et romans, chantent la sauvage beauté de la Campine anversoise, la « primitivité épique » des gens qui y vivent ou la somptuosité des saisons qui se posent sur les choses. Elle se révèle aussi fine psychologue dans Madame Orpha, ou la sérénade de mai (prix du Roman populiste 1934), Paix sur les champs, La Ligne de vie.EXTRAIT Vous m’avez beaucoup parlé des cultures en Californie. Dans les vergers immenses, tous les fruits d’une même espèce sont égaux de forme, de volume, de saveur, tant la science des agronomes y est rigoureusement appliquée. Cette idée me causait une sorte de gêne, comme celle que j’éprouve au cirque, en voyant des animaux faire des simagrées humaines. Vous aviez mentionné les arrosages si abondants que l’eau du sol s’est épuisée. On l’amène d’une distance de plus en plus grande. Vous m’avez raconté aussi l’histoire d’un procès mettant aux prises deux États. L’objet du litige étant les nuages que les avions spécialisés font crever au-dessus de l’un, au détriment de l’autre. La terre, chez vous, est soumise, pis que soumise, humiliée par l’homme. Mais l’homme, me disiez-vous, finit par être lui-même l’esclave de la machine.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PLAISIR DES PARALLÈLES

DU MÊME AUTEUR

CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Almanach perpétel des Fruits offerts aux signes du Zodiaque,essai, 2002

Marie Gevers

Plaisir des Parallèles

Essai sur un voyage

Catalogue sur simple demande.

www.lecri.be [email protected]

(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL

(Centre National du Livre - FR)

ISBN 978-2-8710-6681-1

© Le Cri édition,

Av Leopold Wiener, 18

B-1170 Bruxelles

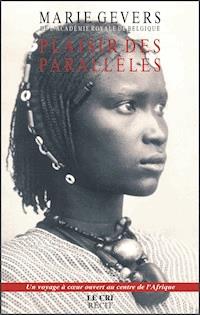

En couverture : Femme Lahobé. Sénégal, v. 1900. (D.R., paru dansParures ethniques, Le Culte de la beauté,Bérénice Geoffroy-Schneiter, Assouline, pp 65, Paris, 2001)

Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.

Chapitre premier

Envoi du livre AM. C. B., Santa-Monica, Californie

Vous m’avez beaucoup parlé des cultures en Californie. Dans les vergers immenses, tous les fruits d’une même espèce sont égaux de forme, de volume, de saveur, tant la science des agronomes y est rigoureusement appliquée. Cette idée me causait une sorte de gêne, comme celle que j’éprouve au cirque, en voyant des animaux faire des simagrées humaines. Vous aviez mentionné les arrosages si abondants que l’eau du sol s’est épuisée. On l’amène d’une distance de plus en plus grande. Vous m’avez raconté aussi l’histoire d’un procès mettant aux prises deux États. L’objet du litige étant les nuages que les avions spécialisés font crever au-dessus de l’un, au détriment de l’autre. La terre, chez vous, est soumise, pis que soumise, humiliée par l’homme. Mais l’homme, me disiez-vous, finit par être lui-même l’esclave de la machine.

J’ai souvent pensé à vos propos, en Afrique dans un pays de cultivateurs noirs. Le climat y est agréable, car l’altitude de quinze cents à deux mille mètres, tempère la chaleur équatoriale. Là, des faiseurs de pluie appellent les nuages de colline en colline, aux sons obstinés d’une flûte. Là, c’est la terre qui maintient l’homme en esclavage. Il ne possède même pas d’animaux pour l’aider. Ni ânes, ni mulets, ni chevaux, ni bœufs de labour, bien que les pâturages soient habités d’innombrables troupeaux. Le bras humain, seul, armé d’une houe, arrache la nourriture à la terre.

Colline par colline, les cultivateurs Bahutu se sont procuré champs et pâturages en incendiant la forêt primitive. Quand l’humus accumulé par les siècles avait épuisé sa force de fécondité, quand les pluies rinçaient les collines et entraînaient la terre en ruissellement vers les marécages, on allait plus loin, on incendiait la forêt prochaine et l’on recommençait à la dépecer, puis, à en manger l’humus.

Les fermes, ou régies de l’Administration des Blancs sont installées dans les collines stériles, abandonnées par les paysans noirs. On parvient à en revaloriser les terres.

Dans les collines de culture relativement récente, où le sol est encore lourd de l’humus forestier, tout est frais et net. Les champs y verdoient, les bananeraies y fusent. Ainsi sont les alentours du gîte de N. où nous étions installés pour une quinzaine de jours. Denis partait de grand matin pour ses courses lointaines, et nous, les dames blanches qu’on nomme les Basungu, nous allions, avec la petite fille, au hasard des champs. Je n’oublierai pas vite notre première promenade, à la fin de juin, dans ce pays riant et pur. La route avait été rectifiée, à N. L’ancienne, où les camions ne roulent plus est jolie. On la nomme le Vieux Bief. La petite Marie, que le mot amusait, chantonnait « vieux bief, vieux bief… » puis, éclatait de rire. Au bout d’un peu de temps un sentier à gauche nous a tentées. Le soleil nous chauffait doucement le dos : il était huit heures. Tout était délicieusement calme. On entendait seulement de temps en temps un appel de vacher ou le cri d’une perdrix. Le chemin montait à flanc de colline. D’un côté, un champ de fleurs sauvages, des marguerites jaunes, mêlées de scabieuses d’un mauve tendre. À gauche du sentier, vers la vallée, un champ de sorgho1, tout bruissant d’abeilles. Le chemin conduisait à un rugo 2à l’ancienne mode. Les nouveaux ont de petits murs en torchis. C’étaient de vraies meules de paille, un peu relevées à l’entrée. Le chemin montait, passait sous les bananiers, et voici un rugo encore. Nous voulions le laisser à gauche, mais une femme en sort et dit qu’il n’y a pas de chemin par là, et que nous devons contourner le rugo par en dessous. Nous suivons son conseil, et la femme emboîte le pas.

Le sentier traversait une seconde bananeraie. L’air y était vert, les feuilles faisaient un bruit de pages que l’on tourne dans un grand dictionnaire. De temps en temps, la femme disait quelque chose d’une voix douce, et nous répondions oui, oui, à tout hasard… À la sortie de la bananeraie, parut l’immense paysage des collines étagées. La plus haute, à l’horizon, déjà un peu embrumée et la crête garnie de forêts. Devant, les montagnes d’un vert tendre extraordinaire, car elles étaient couvertes de cultures de petits pois. Sur leurs sommets, un ou deux arbres isolés, témoins de la forêt qui nourrissait ces montagnes il y a peu d’années encore. À l’endroit où nous nous trouvions, ont été prélevés les arbres destinés à bâtir la Mission de Save. Cinquante ans ont donc suffi pour déboiser jusqu’à l’horizon, et la vue portait loin !

Le sentier tournait alors à droite. D’un autre sentier débouche une jeune femme portant un bébé sur le dos, et vêtue d’un pagne jaune à pois bleus.

«Muraho» (bonjour). La femme au pagne noir lui dit aussitôt : « Elles passaient devant ma maison, et voulaient prendre par en haut. Alors, j’ai dit que la route était par en dessous. » Ma fille afin de se mêler à la conversation leur a demandé si par là, à droite, on rejoignait la route des autos. Conciliabule, puis, elles désignent le sentier à droite : « Continue. »

… Et la femme au bébé marchait à la suite de la femme en noir. Le sentier montait encore. On devait être proche du sommet de la colline. Un ibis passe en criant. Voici un nouveau rugo. Un vieil homme en jaillit. Il s’appuyait à un grand bâton et portait sur l’épaule une couverture usée. « Je balayais dans mon rugo, lui dit la vieille, quand elles ont passé. Elles voulaient prendre par le haut, et je leur ai dit de prendre par le bas, et maintenant, elle a dit qu’elle voulait retourner par la route des motocars. » «Yeè… » dit le vieux. Lui aussi vient avec nous. Un gamin qui jouait par là dans la poussière l’accompagne. « Est-ce la route qui monte, ou celle qui descend ? » « Celle-là… » Et la petite procession se remet en marche. Le chemin était très abrité. Nous avions à peu près accompli le tour de la colline, car le soleil, maintenant, nous faisait presque face. Nous longions de grandes haies d’euphorbes. Des buissons de fleurs, blanches comme des fleurs de cerisiers, avaient un parfum de jasmin. Nous avancions d’un pas tranquille et ceux qui nous suivaient faisaient des commentaires à voix basse. Nous trouvons un champ de petits pois, puis voici un champ de blé. Les épis étaient encore verts. Dans ces hauteurs de près de deux mille mètres, on cultive maintenant le froment. Nous étions un peu émues de rencontrer le blé, ce visage de nos champs d’Europe.

De derrière une haie, voici que surgit une jeune fille. Et la femme au pagne noir de lui dire : « Elles voulaient passer par le haut, moi, je leur ai dit qu’il n’y avait pas de chemin par là… etc. » Aussitôt, la jeune fille se joint à nous. Nous voici dans une grande bananeraie très touffue. Des pieux soutenaient les régimes trop lourds. Les troncs étaient noirs et luisants, ou jaunes et verts, et les grandes feuilles formaient une arche au-dessus de nous. Du rugo, de gauche sort un enfant. On ne lui explique rien, mais il se joint aussitôt à notre petite troupe.

Le soleil était maintenant tout à fait devant nous, et les collines à contre-jour semblaient sombres. Moins hautes que celles de l’ouest. Dans le fond de la vallée on voyait briller la petite rivière, et verdoyer le marécage cultivé. Les sillons noyés reflétaient le ciel. Une vache mugit. Il faisait extraordinairement calme et paisible. Le vent se levait un peu et agitait très doucement les bananiers. Dans un champ labouré, deux petits cochons noirs cherchaient des patates douces oubliées. Nous redescendions déjà vers la route, que l’on devinait là-bas parmi les eucalyptus et nous retrouvions les fleurs sauvages. Ma fille dit : « C’est par là, la route, n’est-ce pas ? » Et tout le monde rit et approuve : «Yèèh ! Yèèh !»

La petite Marie marchait devant, puis nous, puis la femme au pagne noir, puis la mère et son bébé, puis le vieil homme, l’enfant et la jeune fille, et l’autre enfant. Ainsi sommes-nous arrivés à la route du vieux bief. « Oui, oui, c’est cela, merci beaucoup. » Mais tous continuaient à nous suivre. Survient un homme. Il tenait un long bâton avec, au bout, un papier glissé dans une fente. C’est ainsi qu’ils portent leurs lettres et leurs cartes de consultations médicales. La vieille femme au pagne noir s’empresse de lui dire : « Elles passaient devant ma maison et voulaient prendre par le haut alors… etc… etc. » Voilà l’homme qui nous suit aussi. Marie, à la joie générale, s’était mise à ramasser de petites branches pour faire du feu en rentrant. Quand elle a essayé de lier son fagot, l’homme à la lettre s’est précipité pour arracher une écorce d’arbre et l’aider… «Yèèh !» Enfin, à un petit sentier à droite, la jeune fille, les enfants et l’homme à la couverture nous ont quittées : « Par là, c’est notre chemin, et voici ta route pour motocars, Muraho ! » « Muraho, et merci. » Un peu plus loin, les deux femmes sont rentrées chez elles. L’homme à la lettre, un barbu drapé d’un beau pagne blanc, nous a accompagnées jusque tout près du gîte, puis a disparu dans un champ de sorgho, en disant : « Muraho. » Le soleil chauffait déjà fort. Nous sommes rentrées prendre un bain. Après, la petite Marie a fait son feu avec le fagot ramassé.

Nous avions été très heureuses pendant cette promenade. Une intense impression de paix, de calme, de simplicité se dégageait de toutes choses. Pas d’autre bruit que le vent, les abeilles, un homme qui coupe du bois, un appel de vacher, une perdrix, un bébé qui vagit… et des intervalles de silence parfait.

C’était la fin de juin qu’on nomme gicyurasi. On allait récolter le sorgho et la récolte était bonne. Mais dès septembre, gatumba’, il faudrait reprendre la houe et tous ceux-là qui doucement nous avaient suivies, la vieille en noir, la femme à l’enfant, la frêle jeune fille et l’homme à la lettre, tous auraient à livrer au sol compact le dur combat de la houe, afin de pouvoir planter le haricot.

Si la vieille colline de Kwamiko gardait des souvenirs du passé, ils reposaient sans doute dans la sourde mémoire du sol comme les striures que l’on voit dans les coupes géologiques. Le plus ancien des souvenirs, le plus beau, comme pour nous, ceux de l’enfance, devait être celui de la forêt primitive. Elle s’agrippait au sol avec des racines puissantes comme des serres d’oiseaux de proie. Les feuilles mortes, les fragments de mousse spongieuse, les branches rompues tombaient comme des fientes, l’humus épais recelait une faune grouillante, que les pygmées noirs et vifs capturaient et mangeaient. Après, il y eut des hommes munis de houes et possesseurs de chèvres. Ils incendièrent les forêts. Après, parurent les géants Batutsi riches en beau bétail, don du dieu Imana. La forêt fuyait de plus en plus loin, en des lieux escarpés, rebelles à la culture. À la fin de la saison sèche, on allumait l’herbe devenue rare et grêle. Des ruisselets de feu serpentaient dans la colline, comme de tristes petites coulées de lave. Les cendres, mouillées par la pluie, rendaient un peu de vie à l’herbe, mais à peine reverdie, les troupeaux l’arrachaient de nouveau. Alors, vinrent les hommes blancs qui nourrirent la terre et bâtirent la ferme. C’est à cette ferme que nous allions passer une quinzaine de jours en Kamina (juillet).

Tout autour des bâtiments, simples quadrilatères en briques, recouverts de grosses tuiles, la vue porte au loin, sur les vastes pâturages arides des collines voisines. La qualité de l’air, dans ces hauteurs est l’une des choses dont je rêve souvent. Si pure, et pourtant si végétale, mais sans l’inquiétude des forêts équatoriales, toujours oppressantes, charnelles, intransigeantes. Le midi, le soleil est dur, mais l’aubade de rosée qui le précède, à la fin de la nuit, est magnifique. Je ne trouve pas de mots mieux appropriés qu’aubade, tant les choses semblent chanter de joie sous ce perlage d’eau.

La ferme sortit de l’engourdissement mystérieux où les ténèbres plongent les hommes blancs et leurs travaux. Même nous, les Basungu, les dames blanches, à qui, selon Ronsard, « le dormir de l’aube est gracieux », nous nous levions au moment où le soleil jaillissait de l’est. Il faisait froid à cause de l’altitude, et c’était, astronomiquement, l’hiver, puisque le Ruanda est situé, de justesse, dans l’hémisphère sud. Au moment où le soleil montait tout droit, comme une flamme quand il n’y a pas de vent, le personnel de la ferme arriva. Les hommes, pour les soins au bétail, les filles pour ramasser les semences. Elles riaient, se bousculaient, puis, dociles, comme le sont les femmes noires, se mirent au travail. Ces fillettes ne se souvenaient même pas du temps où elles récoltaient lequinquinapour les blancs. La culture avait été modifiée. Le vieux gardien du Kraal aurait pu se rappeler aisément même le temps où Kwamiko était une colline abandonnée, rouge de latérite, cette maladie du sol, mais il n’y pensait jamais. Maintenant, l’Administration avait décidé de mettre des bœufs au labour. Dans les régies et les missions, on avait, depuis deux ans, procédé à la castration des taurillons, en vue du dressage. Les paysans noirs admettraient certainement de voir le bétail travailler pour les blancs. Les blancs ont aussi des avions et des camions. Mais de là à croire qu’eux, les Bahutu, allaient contraindre les fils de la vache vénérée à faire la besogne de la houe, travail imposé surtout aux femmes… Oublie-t-on que les femmes ne sont pas jugées dignes de traire la mère de ces bœufs ?

Ici, à Kwamiko, le dressage commencerait aujourd’hui. Vous souvenez-vous du tableau de Breughel, laChute d’Icare? À l’avant-plan, un paysan laboure — avec un cheval —, plus loin, un berger conduit un troupeau de moutons. Là-bas, un pêcheur pêche dans une mer calme comme l’est parfois la Méditerranée. Il n’y a ni vent, ni nuages, rien que le soleil couchant, net et dur, le soleil, qui vient de causer la chute d’Icare. Icare nous est montré tombant, la tête la première, au moment où le flot l’engloutit. Il est tout petit et pourtant l’émotion du tableau se concentre sur cette minuscule image humaine. Personne, personne, dans ce vaste et beau paysage ne se doute de l’événement formidable qui vient de se produire : un homme a eu des ailes, il a volé, il a voulu atteindre le soleil, et il est tombé. À la ferme de Kwamiko, l’homme allait charger l’animal de soumettre la terre, et personne, personne, sauf le blanc, au seuil du gîte, ne se doutait de la grandeur de ce moment, de la portée de l’événement : les bœufs labourant pour l’homme. C’était comparable au premier feu, à la première roue, à la première machine à vapeur, à l’électricité domestiquée. Est-ce que l’innovation de la charrue et des bœufs comportait des dangers, comme l’excès des machines ? Est-il prudent de libérer l’homme, même par le truchement des animaux ? Les gens des collines étaient-ils préparés à supporter cette libération ? Dans ce pays où depuis des millénaires, les rapports des hommes et des troupeaux réglaient la vie sociale, agricole et familiale, la mise au labour des bœufs allait troubler l’ordre établi. Cette révolution commençait aujourd’hui.

Dans nos pays d’Europe, des millénaires ont passé depuis que Jason dompta les taureaux du roi de Colchide, et les obligea à labourer.

Qu’allez-vous me dire ? Par quelles paroles venant des vergers perfectionnés de Californie allez-vous me répondre ? Je les devine : « Donnez à ces paysans des machines-outils, au lieu de charrues et de l’essence au lieu de bœufs. » Je vous dis simplement que c’est impossible : la configuration du pays, la mentalité des cultivateurs et l’économie de leur vie, s’y opposent.

Le blanc, au seuil de la ferme de Kwamiko, respira profondément comme un homme qui va plonger du haut du tremplin, et il se dirigea vers le kraal.

Les huit bœufs de Kwamiko pâturent seuls, pas de vaches avec eux. Ils ne se battent jamais. Ityisse, le petit pâtre, les garde depuis deux ans déjà. L’enfant passe de longues journées solitaires dans les immenses pâturages, avec les grands animaux. Il les ramène, le soir, à la ferme. Alors, il allume un feu d’herbes sèches et les bœufs aiment à s’attarder dans la fumée épaisse qui les débarrasse des parasites.

Les bœufs aiment aussi Ityisse. Il leur dit les paroles flatteuses que l’on enseigne aux petits gardiens de bétail, et il les appelle par leurs noms. Le plus grand, c’est Rugyamirira, et sa couleur est brune : Ibihogo. Rugyamirira Ibihogo ! de tels cris traînant à la tombée du jour, dans les collines, sont beaux.

Les bœufs d’Europe, aussi, obéissent à des appels particuliers. Ici, dans mon pays flamand, les chevaux labourent et j’ignore les mots que l’on dit aux bœufs. Mais un de mes neveux, établi dans une ferme en Dordogne, a des bœufs. Il lui a fallu apprendre à moduler les mots auxquels ils obéissent. Il se demandait de quelle langue, depuis longtemps oubliée, ce chant primitif était le vestige.

« N’goh ! n’goh ! » crie Ityisse. L’ouverture du Kraal est étroite afin de pouvoir la barricader facilement la nuit : « Entre, toi, le plus beau, le plus docile, le plus vaillant. Tes cornes sont belles et puissantes comme des arbres… Entre, toi, le chef, tu sais conduire les autres, ton poil luit comme le ciel… » Ityisse avait pu indiquer à Bwana le patron blanc, les bêtes les plus dociles, qui lui obéissaient le mieux Rugyamirira et Igaju.

Dans le Kraal, Ityisse se tenait un peu à l’écart, comme étonné de n’être pas au large des pâturages. On avait disposé, dans la grande enceinte de la ferme, une sorte de petit box fait de pieux et se terminant en goulot, afin de pouvoir isoler le bœuf qui entrerait le premier, en mettant un long bâton en travers des pieux. Ne pensez pas aux bœufs d’Europe. Là-bas, ils ressemblent à de grandes antilopes nerveuses, aux cornes immenses et de forme harmonieuse.

Jamais les vaches ni les taureaux n’ont porté de liens d’aucune sorte, au Ruanda. Il fallait d’abord les habituer au collier. On userait d’une sorte de carcan léger fait de trois pièces de bois, et ressemblant déjà au joug qu’ils devraient subir après.

Les hommes de la ferme tentèrent de chasser les bœufs vers le box, mais ils s’égaillaient, apeurés, sautaient et frappaient du sabot. Alors, Denis a appelé Ityisse. Le petit garçon est entré le premier dans le box-piège. Il appela doucement Rugyamirira Ibihogo et Igaju, « Ibihogo N’goh ! N’goh ! Tes cornes sont belles, ta robe brille, tes yeux sont grands… N’goh ! » Lentement, les bœufs ont suivi l’enfant. Ni lui ni personne ne pensait qu’il pût y avoir pour Ityisse un danger d’être renversé ou piétiné dans cet espace étroit. N’était-il pas leur gardien ? « N’goh ! N’goh ! Igaju, Ibihogo ! » Ainsi, la mise en servitude des bœufs commença au moyen de leur confiance en cet enfant.

On a immobilisé Rugyamirira, le chef. Deux hommes lui ont lié les cornes avec une corde, et lui ont mis le collier de bois, mais il s’est violemment libéré et il a sauté la barrière.

Denis a demandé alors un homme habitué à conduire le bétail. Un grand diable de vacher s’est présenté. Il criait des mélopées du haut de la tête ou bien, penché à l’oreille des bœufs, vociférait un appel strident. Il ne s’adressait pas vraiment aux animaux. Du coin de l’œil, il regardait l’effet de ses clameurs sur Bwana, le patron blanc. Il a tant crié, d’ailleurs, qu’il y a perdu la voix. À la fin de la semaine il a demandé « une indemnité de gorge ». Cependant, ses doigts semblaient plus efficaces que ses cris. Chaque jour, deux fois, Ityisse et lui furent chargés de passer le carcan aux bêtes, tout en les caressant. Le grand diable commençait par masser le bœuf sous la queue, puis ses doigts longs et nerveux palpaient les jarrets, remontaient sur les flancs, atteignaient les épaules. Enfin, arrivé au cou, et confondant les caresses et le collier, Ityisse mettait lestement le carcan à l’animal immobilisé et comme hypnotisé : « N’goh ! n’goh ! Que tu es beau, que tes cornes sont grandes ! » Après, courbés aux pieds des bœufs, Ityisse et le grand diable leur donnaient les feuilles des plantes qu’ils aiment.

Enfin, un matin, le brun Rugyamirira a accepté le collier. Il est sorti du petit box par le goulot, docile et dompté. Il ne se débattait plus, ne résistait plus. Il marchait, la tête très basse. Nous le regardions. Nous avons pris son image à ce moment : Rugyamirira Ibihogo le brun, le premier bœuf soumis au collier. J’eus la conscience un peu troublée quand Ityisse, courbé, presque prosterné, lui offrit une brassée de roseaux. La bête a agréé l’offrande, et s’est mise à mâchonner lentement la friandise, salaire de sa défaite.

Le lendemain, on a mis les deux bœufs de front dans le box, afin de les coupler. On avait fait un joug de bois fragile, pour qu’il se brise si l’un des deux animaux s’emportait. Au contact du joug, Igaju, le brun clair, frappé de terreur, s’est laissé tomber sur le sol en gémissant. On est parvenu à le relever, à lui maintenir les cornes avec une grosse corde, puis à placer le joug sur le cou des deux animaux. Rugyamirira était moins effrayé, plus docile que son compagnon, mais que faire ? Les lâcher ? Affolés ainsi, et malgré la fragilité du joug, ils se rompraient le cou. Le régisseur noir, François, optimiste, bien qu’il n’y connût rien, disait : « Ça ira, ça ira. » Le vieux gardien de nuit, qui n’en savait pas plus que François, disait : « Non, non, accident. » Tous étaient indécis. Les bœufs restaient là, dans le box, attachés. Igaju, la tête basse, avec de temps en temps, un soubresaut de terreur et Rugyamirira, qui tremblait. Denis pensait qu’il faudrait du temps pour les calmer. Le bétail a la nuque sensible. Quand un fauve attaque, il saute sur le dos de sa victime, lui plante la griffe dans le mufle, lui tord violemment le cou et lui brise ainsi l’épine dorsale…

Pendant que l’on hésitait, un homme a surgi de derrière un buisson, et s’est mis à observer la scène. « Qu’est-ce qu’il vient faire ? » dit Denis, car il faut se défendre des badauds noirs qui, sans connaître le travail énigmatique des blancs, veulent aider et brouillent tout…

François répond : « C’est un voisin, il vient pour s’intéresser.

— S’il vient pour s’intéresser, qu’il entre », a dit Denis.

L’homme s’approcha, dit qu’il était charmeur de bétail et se mit à chanter. C’était pour « enchanter » les bœufs. Il psalmodiait des poèmes pastoraux. Nous ne comprenions pas les paroles, car ces poèmes transmis oralement, d’aède en aède depuis bien des siècles, sont en langue archaïque. Leur rythme est beau. Le poète Mututsi, Alexis Kagamé, en a traduit plusieurs en français. Sans doute le charmeur de bœufs chantait-il des choses de ce genre :

Abrégez votre sommeil de très bonne heure,

Au premier chant du coq,

Mettez-vous en route avant le lever du jour,

Prenez la direction de l’Itabire,

Si quelqu’un vous parle en chemin, ne vous attardez pas à répondre

Que vos jambes forcent la marche

Afin d’arriver dans la forêt de N’giga…

Puis, Prenant l’idiome actuel, le charmeur exhortait doucement les deux bêtes terrifiées : « Sois raisonnable, apprends, apprends, sois en paix dans ton âme, apprends… N’goh ! n’goh ! »

François, le régisseur, dit à Denis : « C’est un spécialiste. Il s’appelle Karenera. Il sait parler aux vaches aussi. Par exemple, si une vache perd son veau, elle n’accepte pas le veau d’une autre. Alors, on appelle Karenera. Il parle longtemps à la vache, comme cela, et cela réussit toujours. La vache accepte le veau. »

Lentement, les bœufs se calmaient. Celui qui était tombé se releva, l’autre cessa de trembler. Karenera continuait son chant rythmé et ses conseils : « Apprends, apprends, la paix soit dans ton âme. » Puis, soudain, très fort : « youôûo ! À lallalalalâa ». Enfin, le charmeur enleva la vieille veste militaire dont il était vêtu. Il n’avait qu’une chemise déchirée aux épaules. Il tapa des pieds, piétina devant les bœufs, puis, ouvrit au large les bras et dansa. C’était la danseintore, celle des jeunes danseurs. La chemise déchirée laissait voir la torsion magnifique des épaules, les bras s’ouvraient puis se refermaient, comme pour des conjurations ou des exorcismes, les jambes se détendaient, les pieds frappaient durement le sol avec le même rythme : « N’goh ! N’goh ! apprends, apprends, sois raisonnable, sois en paix avec ton âme ! »

… Enfin, le charmeur dit : « Maintenant, on peut les lâcher. Retiens le joug par le milieu, avec une corde très longue, enlève, la corde des cornes, ça leur fait mal. »

On a ouvert le grand Kraal, les bœufs sont partis à une allure désordonnée, avec François peinant à la corde. Le charmeur s’est précipité devant les animaux, les bras en croix, et toujours dansant pour les arrêter. Ils sont encore repartis follement, puis, soudain, se sont immobilisés. Alors, Karenera, prosterné, leur a offert des feuilles de patates douces. Rugyamirira, le chef, a de nouveau accepté le salaire du joug, mais Igaju, l’autre, a refusé, malgré les conseils de Karenera. Il a pourtant consenti à rester immobile quand on a enlevé le joug.

Denis a demandé au charmeur de revenir chaque jour pour le dressage. Karenera ne voulait pas d’argent : « Je suis riche, disait-il, j’ai un troupeau de vingt-cinq vaches. Si tu veux me payer, permets-moi de les faire paître dans les marais de la Régie, pendant la saison sèche. »

Le lendemain, le bœuf Igaju, qui avait refusé les patates douces, a refusé aussi d’entrer dans le box où l’on impose le joug. On n’a pas insisté. Il ira au pâturage avec Ityisse et les autres. « Quand tous auront accepté, a dit Karenera, il acceptera aussi. »

On a remplacé Igaju par le brun foncé qui suit toujours Rugyamirira. On a pu les coupler tout de suite, et sans avoir à leur tenir les cornes. Au bout de la corde fixée au milieu du joug, on a cette fois attaché une grosse poutre, assez lourde, pour habituer les bêtes à l’effort de tirer la charrue. Parfois encore elles se rebellaient et sautaient sur l’accotement. Nous, les Basungu, nous suivions chaque jour le petit cortège. Karenera chantait, prêchait les bœufs et dansait soit devant, soit sur les côtés de l’attelage. Le grand diable de vacher conduisait maladroitement, car il n’avaitjamais guidé un animal,et il ne savait quand rendre ou tirer sur la corde qui servait de rênes. Il a fallu tout lui apprendre. On attachait aussi deux cordes aux deux bouts du joug, et deux vachers couraient en tâchant de retenir l’attelage.

Peu à peu, les bœufs prirent une allure sage et régulière. Ils marchèrent tranquillement. Un matin, ma fille a posé la petite Marie sur l’extrémité de la poutre, tout en tenant l’enfant, à bras tendus, par le bout de ses petits doigts. Les bœufs semblaient paisibles et satisfaits. Le charmeur les avait convaincus que leur servitude serait agréable et douce.

Ainsi allions-nous, sous ce soleil matinal encore léger et vivifiant. Le charmeur ne cessait de danser et de chanter autour de l’attelage, les vachers conduisaient à tort et à travers. Ityisse était reparti à l’aube pour les hauts pâturages solitaires, dépouillés de leurs forêts par les hommes noirs comme les bœufs venaient d’être dépouillés de leur liberté par les hommes blancs. À droite de la route, les grandes plantations de mélèzes reconstituaient la terre, à gauche, du blé verdoyait, et l’enfant riait, debout sur la grosse poutre tirée par les bœufs, et légère comme un papillon blanc et blond.

La scène était joyeuse et prospère, pleine d’allégresse jeune et saine, et pourtant, je sentis une honte confuse m’envahir, en voyant ces beaux animaux marcher dans une servitude qui n’aurait plus de fin. Rugyamirira-Ibihogo et Ikihagi.

Tout ceci que je relate pour vous, n’est qu’un début. Il faudra apprendre aux forgerons des collines à forger les socs, à les emmancher. Il faudra enseigner aux hommes des collines à conduire les bœufs, et à labourer à la charrue. Ce sera le plus long et le plus difficile. Et trouverons-nous des charmeurs ? Et de quelles incantations disposerons-nous ?…

C’est la question que je me suis posée tout au long de mon voyage au Congo, sans trouver de réponse.

____________________________

1. Céréales.

2. Habitation indigène, entourée d’une haie circulaire.

CHAPITRE II

La mer, les nuits et les dieux

Il m’avait fallu obéir toute ma longue vie au flux et au reflux qui donnaient ou reprenaient à leur gré les plages de la mer du Nord, tandis que les nuages filaient avec le vent par-dessus les flots. Enfin, des circonstances fortuites m’offrirent, à de courts intervalles, plusieurs voyages en Afrique. Le premier me permit d’égaler les nuages, et même d’aller plus haut et plus vite qu’eux. Je surpris alors le travail de la Méditerranée dessinant, mieux que les meilleurs cartographes, les rives lumineuses de l’Italie et les découpures légendaires de la Grèce. Le second voyage m’offrit quinze jours de navigation dans l’Atlantique, et ainsi la mer perdit-elle le pouvoir de m’intimider par ses marées et de m’effrayer par son étendue.

J’aimai notre avance continue, notre progression lente mais impérieuse à travers l’Océan ; j’aimai le battement de l’hélice : comme notre pouls, que nous trouvons toujours, si nous le tâtons du pouce et jusqu’à ce que la vie nous quitte, l’hélice nous sera fidèle jusqu’à ce que nous quittions le navire.

Un troisième voyage a établi mon amitié avec les mers tropicales.

Le trajet des grands bateaux assurant le service d’Anvers au Congo, je crois pouvoir le comparer au tronc d’un arbre. Il trace dans la fluidité marine une ligne solide et transporte, comme une sève puisée aux racines du vieux pays, les activités humaines qui, branches ou feuilles, distribueront travail et compétences à d’immenses territoires de l’Afrique. Point de touristes à bord. On va là-bas pour faire son métier, et les listes des passagers indiquent les professions les plus diverses : Gouverneurs de Provinces, médecins, ingénieurs, colons, missionnaires, fonctionnaires de tous services.

Aussitôt que le quai s’éloigne, un nouvel ordre de vie s’empare des passagers. Le temps emporté d’Europe, ce temps rapide ou lent, agit ici sans s’occuper de nous. Il descendra avec le navire, de parallèle, en parallèle, comme un gymnaste discipliné, et ce n’est que bien au-delà de l’équateur, en arrivant au port, qu’il consentira à reprendre notre service particulier.

Les trois premiers jours, on s’assemble au petit bonheur, pendant que le commandant et les commissaires s’évertuent à grouper les passagers pour le reste du voyage. Tâche ingrate, car les questions de préséances agitent curieusement les habitants du bateau. L’attribution des cabines étant irrévocable dès avant le départ ; on en parle moins, mais avec beaucoup d’énergie.

« Et vous ? me dit un passager à qui je signalais les divergences de vues de nos compagnons, et vous ? Comment distribueriez-vous les cabines pour ce voyage dit « à classe unique » ? »

Dès lors, je m’amusai à combiner cabines et passagers, comme les cartes pour un jeu de patience, et selon mes sympathies personnelles. Où placer l’As ? Le voici, massif, carré. Autour de lui il n’y aura ni bousculades ni désordres, mais il laissera peu de miettes aux libres oiseaux. Et la Dame de cœur ? Son visage reflète la joie de se savoir jolie, admirée, de changer chaque jour de toilette. Où va-t-elle rejoindre son époux ? À quelle branche de l’arbre tropical suspendra-t-on ce fruit charmant ? Où mettre le Sept qui porte bonheur ? et le Dix de carreau ? Un solide gars. Il doit venir de la West-Flandre où il y a souvent de ces chevelures très claires avec un teint vigoureux. La liste des passagers indique son engagement à la Force publique… Et ce pauvre Valet de pique aux joues creuses, que toute réussite semble devoir fuir ? Le Nain Jaune danse très bien, il est aimable pour les Dames. Le Valet de cœur mince, un peu pâle, aux grandes lunettes noires, va débuter dans la magistrature… à quelles levées sont-ils tous destinés ? Atouts ou malchances ?

En y réfléchissant, je découvris que ma sympathie allait aux gens qui paraissaient aimer la mer et, pour honorer l’Océan, je leur attribuai en idée les plus belles cabines, où l’on pouvait le mieux jouir de la navigation.

La seule marque de déplacement dans les flots homogènes, le seul signe de notre descente de parallèle en parallèle, nous pouvions les observer dans le tumulte des eaux à la poupe et dans la révolte de l’écume à la proue.

… Mais l’avant du bateau est interdit aux passagers. J’obtins pourtant l’autorisation d’aller voir comment l’étrave s’introduit dans le mouvement de la mer. On comprend alors la puissance de cette pénétration humaine dans les eaux, sans fin, on comprend quelle force doit animer l’hélice, on comprend la vibration dont l’immense vaisseau palpite. Dans les nuits d’avril, en Europe, la nature entière palpite ainsi d’un élan, d’une force de propulsion vers le soleil renouvelé.

Pour se rendre à la proue, il faut passer devant le domaine des Chinois lavandiers. Une grande buanderie vitrée leur y est réservée. Ils sont cinq. On les voit s’évertuer aux machines à laver, manœuvrer les essoreuses, repasser, calandrer, plier…

Le commandant me dit qu’on engage ces équipes de blanchisseurs à Hambourg. Leur syndicat y siège, choisit les hommes, fixe et touche les salaires, évitant ainsi toute contestation.

« Se mêlent-ils à l’équipage ?

— Jamais. Pourtant, ils parlent un peu l’anglais ou l’allemand, mais ils vivent entre eux, travaillant aux heures qui leur plaisent, souvent la nuit, et chôment à leur guise. La besogne est toujours faite à temps.

— Mais, quelle est leur distraction ? comment occupent-ils leurs loisirs ? »

Le commandant sourit : « Ils emportent partout avec eux, ce qu’ils ont de plus précieux. Ils consacrent loisirs et répit à l’embellissement de leurs cercueils.

— Leurs cercueils ?

— Mais oui… Peu leur importe une vie agréable et joyeuse, le cinéma ou la radio du bord. L’important c’est une bonne mort. Un beau cercueil y est indispensable. Il faut y consacrer du temps. Les couches de laque successives y seront étendues minutieusement. La fameuse laque chinoise si lente à durcir. Le cercueil est aussi orné, peinturluré… que sais-je. Le Chinois vit dans l’attente de la mort. Si elle survient en mer, les camarades feront au mieux, mais le but, l’idéal, reste d’être enseveli dans la terre des ancêtres. »

Je m’attardais à les regarder par la fenêtre de leur atelier. Le linge lavé, tordu, blanchi leur passait entre les mains indiscontinûment. Mise en humeur métaphysique par l’histoire des cercueils, je me disais… « comme passent les instants de notre vie, comme bat l’hélice, comme se déroule le fil aux doigts des Parques, comme… » Mais l’océan n’en était pas moins splendide. Et ces Chinois ? Ils n’étaient séparés de moi que par une cloison transparente, mais, hélas, à mille lieues d’une compréhension humaine réciproque.

On montre aussi aux passagers les lieux violents où, dans les flancs du navire, la force est donnée à l’hélice. Des techniciens président à ce fracas, à ce tumulte. La machinerie exige une présence continuelle. J’aperçois des couchettes à proximité… Je préférerais vivre près de mon cercueil que près de ce monstre d’acier.

Je m’étais vite aperçue que les passagers jouissaient peu de la navigation. Cependant, le voyage exigé par leur profession en Afrique est une belle aventure. Non seulement le manger et le boire nous sont offerts, mais, simultanément le dormir, le bouger, et le plus captivant des spectacles.

Comment, insensiblement, la mer du Nord aux eaux troubles, la Manche puis l’Atlantique verdâtre au large de la France se sont-ils changés en toute cette bleuité ? Après trois voyages je ne saurais encore préciser le moment où le bleu remplace le glauque, où la permanence azurée est bien établie. En même temps s’instaure et se précise un bien précieux loisir : celui de ne rien faire, sans avoir le sentiment de culpabilité d’un devoir non accompli. Pendant deux semaines le navire figure un destin auquel nulle démarche personnelle ne peut nous soustraire ; nous n’accommoderons plus les circonstances à notre volonté, tout agira en dehors de nous. Pour ceux qui voyagent seuls comme moi, la libération est complète. Je me sentais intégrée à l’immense instrument de travail qu’est un bateau tel que celui qui nous transportait d’un hémisphère à l’autre.

Le navire se livrait pour moi à l’activité que nous nous croyons contraints de donner à tous les moments de notre vie…

Au bout de cinq jours le résultat des travaux du navire est Ténériffe.

J’avais cru, dès mon premier voyage, que le vrai Ténériffe effacerait le Ténériffe marqué dans ma mémoire d’enfant par Jules Verne.

Mais la description dePaganelrésista à la réalité. À mesure que l’île au doux climat s’effaçait à l’horizon, le Pic des « Enfants du Capitaine Grant » remontait dans mon souvenir. Enfin, à mon dernier voyage, l’ayant bien vu, vêtu d’une petite cape de neige, il devint un frère jumeau de celui de Paganel. Je vis aussi la grâce espagnole des églises de Santa Cruz, et l’homme qui les fait visiter : miséreux, ravagé, boiteux, aussi maigre que Paganel, mais ne connaissant bien que la géographie de ses églises.

On montre aussi le dernier dromadaire de l’île triste, pelé, une charge de bois en travers de la bosse. Enfin, j’ai vu l’arbre âgé de mille ans et unique de son espèce aux îles Canaries. Mon dictionnaire de botanique de 1831 mentionne le dragonnier de Ténériffe : « À l’époque de la conquête, en 1402, il était déjà réputé très vieux, et jouissait dans tout le pays d’une antique vénération. (…) Il ne paraît pas avoir vieilli depuis cette date fatale, car il est encore aujourd’hui d’une vigueur remarquable. (…) Ceux qui veulent que les populations du monde soient toutes parties de l’Orient prétendent justifier leur assertion par l’existence du dragonnier gigantesque aux îles Canaries. »

L’English Botanyde 1825 assure que le dragonnier est ainsi nommé parce que le suc en devient rouge comme le sang. Enfin, le Larousse de 1954 révèle que le dragonnier appartient au groupe végétal des liliacées. C’est bouleversant pour ceux qui aiment le lis blanc symbole de la Vierge.