Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Dans toute l’histoire de l’Église, aucun saint n’a fait autant de miracles que Thérèse de Lisieux. Comme elle l’avait promis, « la plus grande sainte des temps modernes » (Pie X) passe son Ciel à faire du bien sur la terre.

Parmi les quatorze mille témoignages conservés au carmel de Lisieux depuis sa mort, Camille Burette a sélectionné les plus signifiants et les plus émouvants. Comme les récits des miracles de l’Évangile, ils nourrissent notre foi. De la guérison d’Édith Piaf à la conversion de Grégory Turpin, des champs de bataille de la guerre 14-18 aux familles d’aujourd’hui, Thérèse ne cesse de répondre à ceux qui l’invoquent. Avec un but : « Aimer Jésus et le faire aimer. »

À PROPOS DE L'AUTRICE

Diplômée de l’École nationale des chartes, Camille Burette travaille depuis cinq ans aux archives du carmel de Lisieux où elle conserve et valorise le patrimoine thérésien. Elle est également chroniqueuse pour la revue Thérèse de Lisieux

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

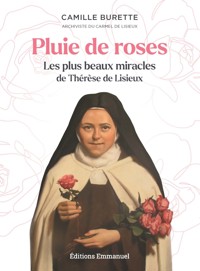

Camille Burette

Archiviste du carmel de Lisieux

Pluie de roses

Les plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux

Conception couverture : © Christophe Roger

Illustration couverture : © Henry Wingate

Intérieur : ©Archives du carmel de Lisieux / © Office Central de Lisieux / © Communauté de l’Emmanuel (p. 101) / D.R. (p. 145)

Plusieurs récits de cet ouvrage sont reproduits avec l’aimable autorisation du carmel de Lisieux et du sanctuaire de Lisieux qui les avaient initialement publiés.

Composition : Soft Office (38)

Relecture : Le Champ rond

© Éditions de l’Emmanuel, 2023

89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-38433-125-3

Dépôt légal : 3e trimestre 2023

À Papa.

Préface

En cette double année jubilaire (naissance et béatification), les livres sur sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus se multiplient. On ne peut que s’en réjouir. Toute cette littérature atteste, s’il en était besoin, de la popularité de la plus grande sainte des temps modernes. Oui, Thérèse continue d’être aimée et priée. Les pèlerins qui se rendent chaque année au sanctuaire de Lisieux en sont le signe évident. La diversité de leur provenance impressionne.

Le livre que nous propose Camille Burette est passionnant. L’auteur vient nous redire avec force combien Thérèse a tenu sa double promesse :

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »

« Je ferai tomber une pluie de roses. »

Camille Burette a le privilège de travailler depuis des années au service des archives du carmel de Lisieux. Elle dispose en ce lieu d’une source unique et précieuse.

Dans l’ouvrage que vous avez entre les mains, elle a sélectionné les récits de quelques dizaines de miracles opérés par Thérèse depuis – et même avant – sa béatification en 1923. Le choix qui a été fait n’est qu’une infime partie, parmi tous les miracles recensés, qui ne sont sans doute eux-mêmes qu’une infime partie de ceux effectivement réalisés.

Chrétiens du XXIe siècle, nous sommes parfois réticents face à la question des miracles. Nous ne voulons pas être crédules, nous voulons comprendre, justifier, vérifier. Cette prudence n’est pas malsaine. La rigueur des personnes travaillant au bureau des guérisons à Lourdes en est la preuve. Il en va de même pour le sérieux des travaux effectués pour la reconnaissance d’un miracle dans les procès de canonisation. Oui, l’Église est prudente, elle ne veut pas tromper les personnes.

Mais l’Église sait aussi qu’elle doit laisser au Seigneur sa liberté d’action. Le Catéchisme de l’Église catholique l’explique ainsi : « Quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante, et ont pour but le bien commun de l’Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l’Église » (n° 2003). Thérèse, dans le ciel, continue de déployer ses charismes ; ainsi, elle contribue à l’édification de l’Église.

Les récits de miracles ici rapportés sont bien dans la logique de l’Évangile. On retrouve souvent le même schéma : la foi d’une personne (ou d’un groupe de personnes), un acte de foi simple et limpide et une paix qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer.

Ce livre nous donne d’effectuer un véritable voyage dans l’histoire. Les récits autour de la Première Guerre mondiale sont bouleversants. Mais nous restons aussi dans le présent de la vie de l’Église. Certains récits renvoient à notre XXIe siècle. Évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux, je constate que certaines lettres des catéchumènes parlent directement de la présence mystérieuse de Thérèse dans leur chemin de conversion.

Ce livre nous donne aussi d’effectuer un voyage dans l’espace. Nous traversons tous les continents avec celle qui voulait parcourir la terre.

Voilà un livre qui peut nous réconforter. Puisse cette année jubilaire nous inviter tous à nous (re)plonger dans l’aventure passionnante et exigeante de la « petite voie » thérésienne. Thérèse est notre sœur, elle nous accompagne dans le pèlerinage, parfois chaotique, de nos vies chrétiennes. Elle nous conduit sur un chemin de confiance et d’abandon. Que la lecture de cet ouvrage soit pour tous source d’espérance et de réconfort.

+ Jacques HABERT

Évêque de Bayeux et Lisieux

Sigles utilisés

Les textes de Thérèse cités sont extraits des Œuvres complètes de Thérèse de Lisieux (Cerf-DDB, 1992). Le lecteur pourra les retrouver dans toute édition des écrits de Thérèse, ou sur le site www.archives.carmeldelisieux.fr, grâce à la nomenclature suivante :

Ms A,

Ms B ou

Ms C

Histoire d’une âme est composé de trois manuscrits autobiographiques désignés par ces lettres. Ces sigles sont suivis des numéros des folios, c’est-à-dire des feuilles des cahiers utilisés par Thérèse, en précisant recto ou verso. Ms A, 1r° signifie ainsi Manuscrit A, recto du premier folio. Ms A, 1v° désigne le verso du même folio.

LT

Lettres de Thérèse, numérotées de 1 à 266.

PN

Poésies de Thérèse, numérotées de 1 à 54.

Pri

Prières de Thérèse, numérotées de 1 à 21.

RP

Récréations pieuses (pièces de théâtre) de Thérèse, numérotées de 1 à 8.

CJ

« Carnet Jaune » rédigé par mère Agnès, le carnet principal des Derniers Entretiens. Suivi de la date et du numéro de la parole citée.

DE

Autre parole de Thérèse issue de ses Derniers Entretiens. Suivi de la source.

La fratrie Martin au carmel

En haut : sœur Marie du Sacré-Cœur (Marie) et sœur Geneviève (Céline)

En bas : mère Agnès de Jésus (Pauline) et Thérèse

Introduction

« Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. »

« Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. »

Voilà certainement les paroles les plus connues de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. C’est à la fin de sa vie, alors qu’elle est atteinte de la tuberculose et qu’elle va bientôt « entrer dans la vie » (LT 244), que Thérèse prononce ces phrases. À de nombreuses reprises, elle explique à ses sœurs et à ses proches qu’elle « compte bien ne pas rester inactive au Ciel » (LT 254).

Il faut savoir qu’à son époque, l’idée d’être encore actif sur terre après sa mort n’était pas du tout répandue. Mais Thérèse en a un profond désir. Du 4 au 12 mars 1897, elle fait la « neuvaine de la grâce » à saint François-Xavier, le saint patron des missions ; elle confie alors à sœur Marie du Sacré-Cœur (sa sœur aînée Marie) : « J’ai demandé la grâce de faire du bien après ma mort et je suis sûre maintenant d’être exaucée, parce qu’on obtient par cette neuvaine tout ce que l’on désire. » Le 19 mars suivant, jour de la Saint-Joseph, elle se rend à l’Ermitage Saint-Joseph afin de lui demander d’appuyer cette demande faite à saint François-Xavier.

Le 9 juin 1897, sœur Marie du Sacré-Cœur dit à Thérèse que les sœurs seront très peinées après sa mort. Cette dernière lui répond : « Oh ! non, vous verrez, ce sera comme une pluie de roses » (CJ 9.6.3). Marie explique dans son témoignage au Procès ordinaire comment Thérèse a eu l’idée de faire tomber une « pluie de roses ». Elle raconte : « Je lisais au réfectoire un trait de la vie de saint Louis de Gonzague, où il est dit qu’un malade qui sollicitait sa guérison vit une pluie de roses tomber sur son lit, comme un symbole de la grâce qui allait lui être accordée. “Moi aussi, me dit-elle ensuite pendant la récréation, après ma mort, je ferai pleuvoir des roses”1. » L’expression « pluie de roses » est restée pour dénommer les miracles de Thérèse.

Le 17 juillet 1897, alors qu’elle est à l’infirmerie depuis quelques jours, Thérèse explique à mère Agnès de Jésus (sa sœur Pauline, deuxième fille de la fratrie Martin qui en compte cinq) en quoi va consister son action au Ciel : « Je sens que je vais entrer dans le repos… Mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l’aime, de donner ma petite voie aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. Ce n’est pas impossible, puisqu’au sein même de la vision béatifique, les Anges veillent sur nous. Je ne puis pas me faire une fête de jouir, je ne peux pas me reposer tant qu’il y aura des âmes à sauver… Mais lorsque l’Ange aura dit : “Le temps n’est plus !” alors je me reposerai, je pourrai jouir, parce que le nombre des élus sera complet et que tous seront entrés dans la joie et le repos. Mon cœur tressaille à cette pensée… » (CJ 17.7).

Ce que Thérèse veut, c’est « faire baptiser les petits enfants, aider les prêtres, les missionnaires, toute l’Église… » (CJ 13.7.17). Et elle n’a pas attendu bien longtemps avant de se manifester sur terre. Mais comment s’est-elle manifestée ? Que sont exactement ces « miracles » dont on parle ? Selon la définition du dictionnaire, un miracle est un « fait extraordinaire où l’on croit reconnaître une intervention divine bienveillante, auquel on confère une signification spirituelle2 ». Il n’y a rien de « magique » dans les récits qui seront présentés ici. Les faits surnaturels dont ont été favorisées les personnes résultent le plus souvent d’une prière fervente et confiante. Ces miracles sont accordés dans un but bien précis, par exemple pour inciter leurs bénéficiaires à se tourner vers Dieu, à prier davantage, à faire preuve d’humilité ou de charité. En bref, par ses miracles, Thérèse veut les conduire à suivre sa « petite voie » de confiance et d’amour pour se rapprocher du Seigneur et les entraîner sur le chemin de la foi.

Dans la Bible, les miracles que Jésus fait ont bien souvent pour condition la foi et la coopération de la personne favorisée ou de ses proches. Par ailleurs, « lorsque Jésus guérit, c’est en réalité le Père qui agit à travers lui3 ». Lorsque nous prions Thérèse, ce n’est pas elle qui accomplit le miracle directement, mais elle intercède pour nous auprès du Seigneur, qui, seul, peut faire des miracles.

Mais avant de pouvoir intercéder pour le plus grand nombre, Thérèse a dû se faire connaître. C’est grâce à la diffusion de son autobiographie, Histoire d’une âme, qu’elle est devenue célèbre et qu’a commencé le fameux « ouragan de gloire », expression employée par le pape Pie XI pour désigner l’incroyable quantité de miracles et grâces reçus par son intercession au début du XXe siècle. Éditée à mille exemplaires dès 1898, soit un an après sa mort, Histoire d’une âme a d’abord été distribuée aux 121 carmels de France et à 18 carmels étrangers, ainsi qu’au clergé local, pour tenir lieu de « circulaire », c’est-à-dire de notice nécrologique. Très vite, cet ouvrage, que l’une des carmélites de Lisieux pensait tout juste bon à caler les meubles, connaît un grand succès. De nombreux lecteurs sont touchés par les paroles de la jeune carmélite, qui va gagner en notoriété grâce au bouche-à-oreille. Mille autres exemplaires sont très vite réimprimés, puis une seconde édition voit le jour dès le mois de mai 1899. Les éditions vont ensuite se succéder à raison d’une par an ou tous les deux ans. On estime aujourd’hui le tirage total à plus de cinq cents millions d’exemplaires dans le monde.

Nombreux sont ceux qui, à la suite de la lecture d’Histoire d’une âme,invoquent Thérèse et sont exaucés. Certains parlent du livre, le prêtent, distribuent à leur entourage images et reliques. La promesse de Thérèse de « faire du bien sur la terre » est rappelée sur la croix du cimetière où les pèlerins commencent à venir se recueillir, si bien que très vite, comme Thérèse l’avait annoncé à ses sœurs, la boîte aux lettres du carmel se remplit de courrier. Elle avait en effet prédit : « Après ma mort, vous irez du côté de la boîte aux lettres et vous y trouverez des consolations ! » (DE, Autres paroles à mère Agnès, juin). Dans son témoignage au Procès ordinaire, mère Agnès de Jésus explique que les faveurs accordées par Thérèse sont « devenues innombrables » et que « la correspondance quotidienne, qui [lui] parvient de tous les points du globe, contient le récit de grâces très diverses ; les unes moins importantes, les autres très prodigieuses ». Sur les conseils de Monseigneur de Teil, vice-postulateur de la Cause de béatification, elle conserve toutes ces lettres et les publie.

Dès l’édition de 1907 d’Histoire d’une âme, soixante-six de ces grâces sont retranscrites dans une section intitulée « Pluie de roses », en souvenir de l’expression employée par Thérèse. En mars 1910 paraît sous le titre Pluie de roses un recueil de 82 pages recensant 167 miracles. Cette petite brochure est vendue au prix de 50 centimes. À la fin se trouve la prière pour obtenir la béatification de Thérèse.

Entre 1913 et 1926, sept tomes de Pluie de roses sont édités. La publication est interrompue temporairement après le quatrième tome, le temps du second procès dit « apostolique » (1915-1917). Lorsqu’il paraît en 1920, le cinquième tome n’en est que plus fourni, riche de toutes les interventions de Thérèse sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale.

La collaboration des carmélites avec le dessinateur Charles Jouvenot permet de créer des volumes illustrés, encore plus parlants. De plus, une quarantaine de miracles et interventions sont mis en musique afin d’accompagner des séances de projection basées sur ces dessins. Il était possible de louer à l’Office central de Lisieux des plaques de verre ou de celluloïd, 102 tableaux au total, représentant les miracles pour en faire des projections, et d’acheter le livre de partitions. Enfin, des livrets en petit format vendus pour une somme modique permettaient à chacun d’avoir accès aux récits des miracles selon son budget.

Ainsi de nombreux supports et moyens de diffusion ont été prévus pour faire connaître la puissance de l’intercession de Thérèse et de cette manière accélérer sa Cause. En effet, des miracles sont requis pour reconnaître la sainteté d’un Serviteur ou d’une Servante de Dieu. Ils font l’objet d’une « procédure canonique sur la réalité des miracles » pendant laquelle plusieurs cas sont étudiés par des médecins experts, par le Promoteur de la foi, qui présente des objections, et par des avocats défenseurs. Il faut à l’époque deux miracles pour la béatification, et deux autres pour la canonisation.

Si la parution des Pluie de roses cesse en 1926, la publication de récits de miracles se poursuit dans les Annales de Thérèse de Lisieux, devenues ensuite Thérèse de Lisieux, la revue du sanctuaire, dans une rubrique dédiée qui existe encore aujourd’hui. Le présent livre souhaite s’inscrire dans cette tradition éditoriale.

Le carmel de Lisieux conserve dans ses archives plus de 13 500 récits de miracles, de 1899 à nos jours. Tous les miracles de Thérèse n’étant pas d’impressionnantes guérisons de maladies incurables, des termes moins forts sont parfois privilégiés pour les désigner. On parle ainsi également de faveurs, de grâces ou encore d’interventions. Les grâces accordées sont très diverses. Si les guérisons en représentent plus de la moitié, on y trouve également des conversions, grâces spirituelles, protections dans les dangers, aides pour la réussite scolaire ou professionnelle, dans la vie familiale, amicale, sociale, dans la vie psychoaffective, aides matérielles et économiques. Ces faveurs sont parfois accompagnées de phénomènes tels que la perception de parfums, des apparitions de Thérèse ou encore l’audition de sa voix.

On trouvera dans ce livre un large panel de miracles émouvants, impressionnants ou encore amusants, car Thérèse sait se montrer surprenante. Certains sont connus, comme celui de Gallipoli, d’autres ont déjà été publiés dans les volumes Pluie de roses ou bien dans les Annales, mais bon nombre sont encore inédits. Toutes les époques sont représentées, du début du XXe siècle à nos jours, car Thérèse est toujours active au Ciel et ne compte pas s’arrêter de sitôt !

1. Témoignage de sœur Marie du Sacré-Cœur au Procès ordinaire. Le Procès ordinaire est à l’époque la première partie de l’enquête du procès de béatification. Il est suivi d’un Procès apostolique.

2. Le Nouveau Petit Robert, 1996.

3. Alain de Boudemange, « Les miracles de Jésus dans l’Évangile », Il est vivant !, n° 344, 3 mars 2020, https://emmanuel.info/miracles-de-jesus-evangile-iev-344/, consulté le 30 juin 2023.

Première Guerre mondiale

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, Thérèse est déjà connue en France et à l’étranger grâce à la publication d’Histoire d’une âme et de ses premières traductions, mais aussi grâce au bouche-à-oreille. On recense déjà de nombreux miracles et grâces obtenus par son intercession, et les pèlerins affluent vers Lisieux, notamment au carmel, au cimetière et aux Buissonnets, sa maison d’enfance. Mais la renommée de Thérèse va littéralement exploser grâce à ses nombreuses interventions pour les poilus sur le champ de bataille.

Une bonne partie de la procédure du procès en béatification de Thérèse se déroule pendant la guerre. Après l’ouverture du procès ordinaire en 1910, le pape Pie X introduit officiellement la Cause le 10 juin 1914. Le procès apostolique est quant à lui ouvert le 17 mars 1915, puis transmis à Rome après sa clôture dans la cathédrale de Bayeux le 30 octobre 1917.

En 1915, le Vatican permet de frapper des médailles à l’effigie de Thérèse, alors seulement « Servante de Dieu ». Nombreux sont les soldats qui, avant de partir au front, glissent dans leur portefeuille une médaille ou une relique de Thérèse. La société connaissant à cette époque une forte déchristianisation, tous ne sont pas forcément croyants. Certains acceptent parfois de les porter à contrecœur, pour faire plaisir à leur mère ou à leur épouse. D’autres ont déjà une grande confiance en la petite carmélite après avoir lu sa vie, le plus souvent dans sa version abrégée. Sur le front, sa renommée grandit très vite et des images représentant le célèbre fusain de « Thérèse aux Roses » sont distribuées par les aumôniers, les religieuses infirmières ou encore par les soldats les plus zélés.

Thérèse aux roses, fusain de sœur Geneviève de la Sainte-Face, 1912

Dans les courriers des poilus, on relève de nombreux surnoms affectueux donnés à Thérèse : elle est « leur petite sœur des tranchées », « leur marraine de guerre », « la préférée des combattants », « la sainte du poilu », « le bouclier des soldats » ou encore « l’ange des batailles ». Pour certains, elle est même déjà considérée comme une « petite sainte ». Il ne faut pas oublier que Thérèse elle-même est issue d’une famille de militaires. Son grand-père paternel, Pierre-François Martin, était capitaine d’infanterie et chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; il a notamment participé à la campagne d’Espagne en 1823-1824. Son grand-père maternel, Isidore Guérin, qui était gendarme, a de son côté participé pendant dix ans aux guerres napoléoniennes. Le domaine militaire était donc familier à Thérèse, et elle n’hésitait pas à transposer le vocabulaire de la guerre à la vie spirituelle dans ses écrits, comme dans son poème « Mes Armes » par exemple (PN 48).

Pendant la guerre, lors de leurs permissions, les soldats viennent en pèlerinage sur la tombe de Thérèse afin de lui demander sa protection ou bien de la remercier pour des grâces obtenues. Celles-ci sont diverses, et accordées aussi bien aux Français qu’aux Allemands. Ainsi, Thérèse apporte protection, guérison, encouragement, réconfort ou encore conversion. Certains soldats sont même favorisés par une apparition. À l’arrière, les femmes viennent elles aussi sur sa tombe afin d’y déposer intentions de prière et photos de leurs maris ou de leurs fils.

Outre les lettres, le carmel reçoit également nombre d’ex-voto, c’est-à-dire des objets offerts en remerciement de grâces obtenues. Ces derniers nous révèlent la diversité de l’artisanat des tranchées. Douilles d’obus sculptées de roses, cadres photos fabriqués à partir de munitions, bagues réalisées dans l’aluminium de fusées allemandes et gravées à l’effigie de Thérèse ou encore feuilles de chêne sculptées : autant d’œuvres d’art réalisées à deux pas des combats dans des abris de fortune. Les soldats envoient également leurs médailles, Croix de guerre ou Légion d’honneur. Des bannières de différents pays sont également envoyées.

En 1916, l’officier Pierre Mestre, commandant du 9e bataillon du 92e régiment d’infanterie et proche du carmel, a l’idée d’envoyer au pape Benoît XV des pétitions de soldats demandant la canonisation de Thérèse. Le père Emmanuel Bailly, supérieur général des Assomptionnistes, se propose d’apporter ces suppliques à Rome. Ces dernières évoquent les diverses grâces reçues dans les tranchées, et démontrent la renommée de Thérèse chez les militaires français. Cette époque marque véritablement le point de départ de l’« ouragan de gloire » de Thérèse qui va se répandre dans le monde entier.

La « Batterie Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus »

Le soldat Paul Dugast, âgé de 26 ans, est maître pointeur au 51e régiment d’artillerie. À la suite de la mobilisation générale du 1er août 1914, il rejoint son régiment le 3 août suivant et part en campagne dès le 10 août. Sa famille le place sous la protection de la Vierge Marie et de Thérèse, dont il porte sur lui une petite relique.

Début septembre, pendant la bataille de la Marne, son régiment se trouve face à l’ennemi avec seulement huit canons contre vingt-cinq, et en manque de munitions. Lorsque le feu cesse, dans la précipitation, il tombe et se fait écraser les jambes par son canon, qui pèse presque deux tonnes. Ses camarades se précipitent pour lui porter secours. À leur grande surprise, Paul se relève sans la moindre égratignure. Tous s’écrient alors : « Miracle ! Miracle ! » Paul Dugast leur répond : « C’est à ma petite sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus que je dois cette protection ! » Sur ce, il sort un crayon blanc de sa poche et inscrit sur le canon en grandes lettres : « Batterie Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus ». Plus tard, dans une lettre à sa grand-mère, il lui dit que si la pluie venait à effacer cette inscription, il la réécrirait le plus tôt possible.

En décembre 1916, le carmel écrit à la famille de Paul Dugast pour lui faire part de son souhait d’acheter un petit canon à placer en guise d’ex-voto dans la cellule de Thérèse, en y mettant le nom de Paul Dugast. La famille se joint à l’achat et participe à hauteur de 2 francs.

En pleine marche, sa plaie au pied est subitement guérie

Au début de la bataille de l’Aisne, le 16 septembre 1914, Fernand Ducom, ingénieur et caporal au 2e génie, compagnie 19/2, s’apprête à faire une longue marche. Il est extrêmement éprouvé par les combats et son pied droit est gravement écorché, au point de ne plus pouvoir supporter sa chaussure. Prenant l’image de Thérèse, il l’applique sur sa plaie « avec la plus grande confiance », puis il se rechausse et se remet en route.

Au bout de quelques instants, il sent son pied tout mouillé et ne ressent plus aucune douleur. Il raconte : « En cinq à six minutes, et en pleine marche, ma plaie s’était cicatrisée ! Je vérifiai la chose dès que je le pus. Le membre était parfaitement sain et ne portait aucune trace du mal. Certes, les fatigues de cette pénible journée n’avaient pu opérer cette guérison subite ; humainement, elles la devaient, au contraire, différer. Mais la main de la petite sainte m’avait touché ! »

Thérèse relève un soldat blessé sur le champ de bataille

Le soldat Roger Lefebvre, originaire de la région de Bernay, dans l’Eure, fait partie du 224e régiment d’infanterie. Âgé de 28 ans, il est marié et père de deux garçons de trois et un an. Très croyant, il a également une confiance sans bornes envers Thérèse, qu’il invoque plus de vingt fois par jour et dont il porte la relique et l’image sur lui en permanence.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est envoyé à La Neuville, près de Reims. Le jeudi 17 septembre 1914 à 16 h 30, alors que le combat fait rage et que les obus pleuvent, Roger Lefebvre tombe sans connaissance. Gravement blessé par six éclats d’obus, il est atteint à la tête, au visage, à la cuisse, il a une terrible entaille au pied et les veines du cou coupées. Il revient à lui au milieu du champ de bataille à la fraîcheur du soir, baignant dans son sang qui continue à couler à flots de ses plaies béantes. Se sentant d’une faiblesse à mourir, il crie : « Ma sœur Thérèse, venez à mon secours ! » C’est alors qu’il la voit apparaître devant lui, tenant dans une main un grand crucifix. Elle le prend par le bras droit, le relève, lui sourit et disparaît. À cet instant, le sang s’arrête subitement de couler et il ne ressent plus aucune douleur. Il court vers un poste de secours se trouvant à 400 mètres du champ de bataille. Une fois qu’il est pris en charge, ses souffrances ne reviennent pas, alors même qu’on l’opère de sa plaie au pied sans anesthésie.

Complètement guéri, il vient à Lisieux avec sa femme le 4 février 1915 pour remercier Thérèse sur sa tombe, comme il en avait fait le vœu. Le 15 juillet suivant, il rencontre au parloir du carmel la prieure, mère Agnès de Jésus, que Thérèse appelait sa « petite mère », et lui raconte, avec émotion et simplicité, ce qui lui est arrivé. Il lui dit : « Je souhaiterais que tous ceux qui ne croient pas aient une apparition comme ça ! Je ne savais pas si je vivrais encore. Il y a de quoi vous changer l’esprit. J’ai raconté à tous ceux que j’ai pu ce qui m’est arrivé, voyez-vous, le cœur m’en saute encore quand j’y pense ! » Quand on lui demande si la petite Thérèse était belle, il répond : « Oh oui, elle est belle ! Bien plus belle qu’elle n’est sur ses images ! Il me semble la voir encore. » Puis mère Agnès l’interroge : « Repartirez-vous au front, puisque vous voilà guéri ? » Il répond avec élan : « Oh ! oui, ma sœur, bientôt, et je vous annonce que c’est sans crainte, car ma sœur Thérèse, qui m’a protégé une fois, me protégera toujours ! »

Il demande également des reliques « pour convertir ses camarades et leur faire du bien ». Au moins l’un d’entre eux reconnaîtra une protection surnaturelle au contact de Roger : « Est-ce lui qui nous protège tous ? Je n’en sais rien. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’avant son arrivée sur le front, nous avons eu neuf tués et quantité de blessés à la compagnie en trois jours. Depuis qu’il est avec nous, pas un seul n’a été touché ! »

En novembre 1915, sa femme met au monde une petite fille à laquelle il donne le nom de Thérèse. Roger Lefebvre garde contact avec les carmélites et leur donne régulièrement des nouvelles du front. Il se plaît à se surnommer « le Protégé de Thérèse ».

Le 1er juin 1916, Madame Lefebvre, inquiète, écrit au carmel pour annoncer que son mari est soit mort soit prisonnier à la suite de l’attaque du fort de Vaux par les Allemands durant la bataille de Verdun. Après cinq jours de bombardements intensifs, un assaut a été mené dans la nuit du 31 mai au 1er juin, au cours duquel 1 200 combattants sont morts ou ont disparu. Toujours protégé par Thérèse, Roger Lefebvre s’en sort vivant. Blessé mais sans gravité, il est fait prisonnier par les Allemands et est transféré dans un hôpital militaire à Stuttgart.

Lors de la construction de la chapelle de la châsse en 1923, l’un des vitraux représentant divers miracles de Thérèse lui est consacré et est toujours visible dans la chapelle du carmel. Encore en contact avec les carmélites en 1943, Roger Lefebvre explique venir en pèlerinage à Lisieux chaque année.

L’histoire de Roger Lefebvre a fait l’objet d’une petite publication diffusée aux soldats afin de faire connaître Thérèse.

Thérèse lui apparaît et l’encourage

Le soldat André Pelletier, du 43e régiment d’infanterie coloniale, bien que peu croyant et pas du tout pratiquant, se rend à Lisieux avec sa femme en juillet 1914. Sa cousine les conduit à la chapelle du carmel puis au cimetière, sur la tombe de Thérèse. Elle remet à Madame Pelletier une photo de Thérèse ainsi qu’une petite relique : un morceau du bois de son cercueil. À cette occasion, le soldat apprend que Thérèse a promis de passer son Ciel à faire du bien sur la terre et prend connaissance de miracles obtenus par son intercession.

Le mois suivant, la guerre est déclarée et André est mobilisé. Son épouse lui remet la relique de Thérèse, « avec toute la confiance qui l’a toujours animée », et lui recommande de bien la prier. Elle lui apprend une prière très courte, mais fervente. À la bataille de Morhange, les 19 et 20 août 1914, il perd sa relique sur le champ de bataille, mais s’en sort indemne. À la fin du mois de septembre, il quitte l’Est pour le Nord, et rejoint Maricourt dans la Somme.

Le 30 septembre 1914 au crépuscule, vers 19 heures, sa compagnie se dirige vers le bois de Maricourt quand elle est arrêtée par des tirs d’obus de tous calibres de l’artillerie allemande. Face au grand danger, il se recommande à Thérèse et lui demande de le protéger. Au même moment, l’ordre est donné d’avancer à n’importe quel prix. C’est alors qu’il voit devant lui, en hauteur dans le ciel, une religieuse « placée devant une fenêtre ». Croyant à une hallucination, il ferme les yeux un instant, puis les ouvre à nouveau : la religieuse est toujours là. Il reconnaît alors Thérèse, « tout d’abord à son sourire angélique ». Elle l’encourage du regard puis lui fait un signe de la main qu’il interprète comme une incitation à avoir confiance, courage et espoir. Elle est vêtue d’un manteau, comme sur son portrait. À nouveau, il ferme les yeux. Lorsqu’il les rouvre, elle a disparu, le laissant avec le sentiment d’avoir vu quelque chose de céleste et d’inoubliable, et se sentant désormais plus fort et protégé.

André Pelletier précise qu’il ne savait alors pas que le 30 septembre était la date anniversaire de la mort de Thérèse. Il ne l’a su que plus tard, en lisant Unerose effeuillée, sa vie abrégée. Le curé de sa paroisse, l’abbé Charles, explique que cette apparition a rendu la foi au soldat Pelletier. Lui-même écrit qu’elle lui a donné « croyance, confiance et salut ».

Céline Martin, la sœur de Thérèse, est mêlée indirectement à cette histoire. En effet, ce même 30 septembre, elle décide, vers l’heure de l’« entrée dans la vie » de Thérèse, de monter au grenier et de scruter l’horizon en quête d’un signe de sa petite sœur, sûre qu’en ce jour spécial elle « ferait quelque signe pour guider les troupes4 ». Elle ne voit rien sur le moment, mais reste pleine de confiance. Huit mois plus tard, en juin 1915, elle reçoit une lettre de l’abbé Charles qui lui fait part de cette apparition, qui s’est produite à l’heure même de la mort de Thérèse.

« N’aie pas peur, tu seras sauvé »

Le 10 octobre 1914, Marcel Dutoit, sergent dans la 10e compagnie du 8e régiment territorial d’infanterie, se trouve en arrière-garde du 3e