12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Rialp

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

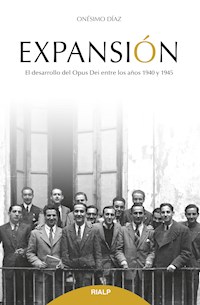

Tras la guerra civil española, el fundador del Opus Dei visita las ruinas de la residencia de estudiantes DYA, en la calle Ferraz de Madrid. Solo cuenta con ese inmueble, con catorce hombres y dos mujeres, y una misión que apenas ha cumplido diez años de vida. Es el momento de recomenzar. El autor analiza la primera expansión del Opus Dei en la residencia de estudiantes de la calle Jenner de Madrid, y los primeros viajes a Barcelona, Zaragoza y Valencia, Valladolid, Salamanca y Bilbao, San Sebastián, Granada, Murcia, Gijón y Oviedo durante los años 1939 y 1940.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

ONÉSIMO DÍAZ HERNÁNDEZ

POSGUERRA

La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940

EDICIONES RIALP, S. A.

MADRID

Colección de Monografías

Istituto Storico San Josemaría Escrivá

© 2018 by FUNDACIÓN STUDIUM

© 2018 by EDICIONES RIALP, S. A.,

Colombia, 63, 28016 Madrid

(www.rialp.com)

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Realización ePub: produccioneditorial.com

ISBN (versión impresa): 978-84-321-5039-5

ISBN (versión digital): 978-84-321-5040-1

Fotografía de cubierta: Juan Jiménez Vargas, Santiago Escrivá y Josemaría Escrivá entre las ruinas de la Residencia DYA, en la calle Ferraz 16 (abril de 1939).

SUMARIO

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

SIGLAS

PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

I. LA REALIDAD DEL OPUS DEI EN BURGOS DURANTE LA GUERRA CIVIL 24

1. LA PRIMERACARTA CIRCULAR

2. LA SEGUNDACARTA CIRCULAR

3. LA TERCERACARTA CIRCULAR

II. EL OPUS DEI EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA POSGUERRA 36

1. LA SITUACIÓN ESPAÑOLA DESPUÉS DE LA GUERRA

2. EL PANORAMA UNIVERSITARIO

3. EL ASOCIACIONISMO CATÓLICO

III. LA VIDA DEL OPUS DEI EN MADRID DURANTE LA POSGUERRA 52

1. LA RESIDENCIA DYA EN RUINAS

2. EL PATRONATO DE SANTA ISABEL EN OBRAS

3. LA NUEVA RESIDENCIA DE LA CALLE JENNER

4. VIAJES Y PREDICACIÓN DEL FUNDADOR

IV. LA EXPANSIÓN DEL OPUS DEI EN VALENCIA 66

1. LA ACTIVIDAD DEL OPUS DEI EN VALENCIA

2. LA APERTURA DE UN CENTRO EN VALENCIA: EL CUBIL

3. EL RETRASO DEL COMIENZO DEL OPUS DEI EN PARÍS

V. EL CRECIMIENTO DEL OPUS DEI EN EL CURSO SEMESTRAL DE 1939-1940 76

1. LA ACTIVIDAD DEL FUNDADOR

2. LOS PREPARATIVOS EN JENNER ANTES DEL INICIO DE CURSO

3. LA VIDA EN JENNER DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO

4. LOS PRIMEROS VIAJES DESDE JENNER A LA PERIFERIA

5. UN VIAJE ARTICULADO POR ZARAGOZA, BARCELONA Y VALENCIA

6. EL CRECIMIENTO EN JENNER DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

7. ANDANZAS POR VALLADOLID Y PERCANCES EN VALENCIA Y SALAMANCA

8. UN LARGO VIAJE DEL FUNDADOR POR OCHO CIUDADES

9. EL IMPULSO A LOS VIAJES DE FIN DE SEMANA

10. DOS DESPLAZAMIENTOS A SALAMANCA Y UNO A VALLADOLID

VI. LA DIFUSIÓN DEL OPUS DEI EN EL CURSO INTENSIVO DE 1940 102

1. LA ACTIVIDAD DEL FUNDADOR EN LA PRIMAVERA DE 1940

2. EL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEL OPUS DEI EN ZARAGOZA Y EN OTRAS CIUDADES

3. EL DESARROLLO EN JENNER

4. EL CRECIMIENTO EN VARIAS CIUDADES Y LAS DIFICULTADES EN SALAMANCA

5. LA APERTURA DEL CENTRO EL RINCÓN EN VALLADOLID

6. LA MULTIPLICACIÓN DE LOS VIAJES EN LA PRIMAVERA DE 1940

7. UN FINAL DE CURSO INTENSO EN JENNER

8. INQUIETUD POR EL AVANCEDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

9. HACIA LA PRIMERA APROBACIÓN JURÍDICA DEL OPUS DEI

10. LA PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS

11. MÁS VIAJES

12. EL CENTRO EL PALAU EN BARCELONA

13. EL VERANO DE 1940

14. LA ACTIVIDAD ESTIVAL DEL FUNDADOR

15. EL ÚLTIMO VIAJE A SALAMANCA, EL PRIMER VIAJE A MURCIA Y OTROS VIAJES

16. LOS PRIMEROS CONTACTOS EN ANDALUCÍA, PAÍS VASCO Y ASTURIAS

VII. LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL OPUS DEI 140

1. LA PRIMERA SEMANA DE ESTUDIOS

2. LA SEGUNDA SEMANA DE ESTUDIOS

3. UN VERANO INTENSIVO

4. LA TERCERA SEMANA DE ESTUDIOS

VIII. LA APERTURA DE DOS CENTROS Y EL APOSTOLADO CON GRADUADOS 148

1. EL PRIMER CENTRO DE ESTUDIOS

2. EL APOSTOLADO CON LOS GRADUADOS

3. EL CENTRO DE LA CALLE MARTÍNEZ CAMPOS

CONCLUSIONES

FUENTES

I. FUENTES DOCUMENTALES

II. FUENTES ORALES: ENTREVISTAS DEL AUTOR

III. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE PERSONAS

AUTOR

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

SIGLAS

AAS

Acta Apostolicae Sedis

ACE

Acción Católica Española

ACNdeP

Asociación Católica Nacional de Propagandistas

AET

Asociación Escolar Tradicionalista

AGA

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid)

AGP

Archivo General de la Prelatura del Opus Dei (Roma)

AGPa

Archivo General de Palacio (Madrid)

AGUN

Archivo General de la Universidad de Navarra (Pamplona)

AHDE

Anuario de Historia del Derecho Español

AHIg

Anuario de Historia de la Iglesia

AnTh

Annales Theologici

BOE

Boletín Oficial del Estado

CECE

Confederación de Estudiantes Católicos de España

CEU

Centro de Estudios Universitarios

CCMM

Congregaciones Marianas

CIAN

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija

CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

FNFF

Archivo Fundación Nacional Francisco Franco

IEP

Instituto de Estudios Políticos

JAC

Juventud de Acción Católica

RHE

Revue d´Histoire Ecclésiastique

Scr Th

Scripta Theologica

SetD

Studia et Documenta

SEU

Sindicato Español Universitario

PRÓLOGO

A LO LARGO DE LAS PÁGINAS DE ESTE TRABAJO se hablará de personas, de ciudades, de viajes, de residencias de estudiantes, etcétera. En suma, de todo un conjunto de hechos que presuponen en el fundador del Opus Dei y en quienes le siguieron una gran dedicación y un fuerte impulso espiritual, sin el que esas actividades resultarían incomprensibles. Es, por eso, necesario que en este prólogo se haga referencia, brevemente, a ese impulso espiritual, aunque en algún momento suponga adelantar temas sobre los que se volverá después.

Todo tiene su inicio el 2 de octubre de 1928. Más concretamente, en lo que el entonces joven sacerdote aragonés experimentó y vio en esa fecha. Según la narración que él mismo nos ha dejado, en la mañana de ese día, mientras estaba realizando unos ejercicios espirituales, entendió que debía dedicar su vida a dar a conocer a personas de todas las condiciones sociales y de todas las profesiones, que Dios los llamaba a la santidad y al apostolado[1].

Como algunos autores han señalado[2], en el seno de la visión alcanzada el 2 de octubre cabe distinguir dos planos íntimamente unidos. De una parte, un mensaje y un horizonte: todo cristiano está llamado, en virtud de su bautismo, a hacer presente a Cristo en el mundo, santificando la propia tarea y atrayendo hacia Cristo, con su ejemplo y con su palabra, a quienes le rodean. En otras palabras, la imagen de una Iglesia viva, compuesta por cristianos conscientes de su vocación bautismal que, esparcidos por todo el mundo y entregados a las más diversas tareas y ocupaciones, continúan a través de la historia la misión confiada por Cristo a los apóstoles. De otra, una institución, que tuviera por fin contribuir a hacer realidad ese horizonte, y hacerlo no tanto con la palabra, cuanto con el testimonio. En suma, una institución formada por cristianos corrientes que, cada uno en su profesión y en su vida ordinaria, pusieran de manifiesto, precisamente a través de su vivir y actuar con espíritu cristiano, que es posible santificar el mundo desde dentro.

La proclamación de la llamada universal a la santidad y al apostolado estuvo acompañada, en la predicación y en los escritos de san Josemaría, de la consideración de una amplia gama de actitudes espirituales que la fundamentan y completan. Mencionemos algunos: el sentido (la conciencia viva) de la filiación divina; el valor humano y cristiano, y redentor, del trabajo, de la familia, de la cultura y, en general, de todas las ocupaciones e ideales nobles que integran la vida de los hombres y mujeres que pueblan la tierra; la cercanía de Dios que sigue con amor de padre todos y cada uno de los momentos de la vida de sus hijos los hombres; la importancia espiritual no sólo de las grandes encrucijadas por las que toda persona puede atravesar, sino también de las habituales y cotidianas, también de las que podemos calificar como irrelevantes, como cosas pequeñas; la secularidad con el consiguiente respeto de las leyes propias de las diversas realidades terrenas, y la proclamación de la personal libertad y responsabilidad en las cuestiones temporales; la invitación a una presencia de Dios constante hasta llegar a ser contemplativos en medio del mundo; la unidad de vida; la responsabilidad por hacer fructificar los dones recibidos de Dios en favor del prójimo.

El mensaje vivido y difundido por san Josemaría posee una gran riqueza espiritual, como pone de manifiesto la enumeración —no exhaustiva por lo demás— que acabo de realizar. No es, sin embargo, la consideración de esa riqueza —que ha sido ya objeto de diversos estudios[3]—, el tema de este trabajo. El carácter histórico de esta investigación nos lleva más bien a dirigir la atención hacia el segundo de los planos que antes mencionábamos: la fundación y constitución de una realidad social —el Opus Dei— no sólo colocada al servicio de ese espíritu, sino integrada por hombres y mujeres que, con clara conciencia del valor santificable y santificador, en virtud de la gracia, de la propia existencia en medio del mundo, lo manifestaran mediante el empeño por santificar cada uno de ellos su propia vida.

A fin de afrontar el estudio del desarrollo del Opus Dei en los años que son objeto directo de este estudio (1939 y 1940), es necesario destacar algunos puntos que, presuponiendo todo lo que precede, nos sitúan ante algunos aspectos de lo que fue el apostolado de san Josemaría en esos primeros años de la Obra[4]. Esos puntos son, a nuestro juicio, concretamente tres:

En primer lugar, el Opus Dei estuvo desde sus inicios —es un rasgo de carácter fundacional— integrado por seglares y sacerdotes. La gran mayoría de sus miembros son laicos, cristianos corrientes, hombres y mujeres —con cualidades y defectos, como todos los seres humanos— que aspiran a vivir con plenitud, en su propia condición, profesión y oficio, el ideal cristiano de santidad y apostolado. Otros —numéricamente son menos que los laicos— son sacerdotes. Todos, sacerdotes y seglares, constituyen una misma realidad institucional, que, después de un largo itinerario jurídico, obtuvo lo que había sido desde muchos años atrás el deseo del fundador: la erección como Prelatura Personal en 1982. En un primer momento, el fundador habló del Opus Dei, invitándoles a unirse a él, tanto a seglares como a sacerdotes diocesanos; sin embargo muy pronto (1935) advirtió que los sacerdotes incardinados en el Opus Dei debían proceder de los laicos que ya formaban parte de la Obra; en 1944, después de la aprobación pontificia que el Opus Dei obtuvo en 1943, pudieron ordenarse los primeros sacerdotes incardinados en el Opus Dei, iniciando así una realidad que continúa hasta nuestros días. La difusión del espíritu de la Obra entre sacerdotes incardinados en diversas diócesis, deseo al que nunca renunció san Josemaría, que tuvo siempre un gran aprecio hacia los sacerdotes diocesanos, quedó para un momento ulterior; concretamente, el año de 1950, fecha a partir de la cual pudieron incorporarse, con pleno respeto de la dependencia de cada uno de ellos respecto de su propio Obispo, a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, asociación propia e intrínseca al Opus Dei, del que es inseparable.

En segundo lugar, el Opus Dei, no sólo como mensaje, sino como institución, está abierto a personas de los más variados países y de las más diversas profesiones y niveles sociales: universitarios y obreros, industriales y campesinos, hombres y mujeres que habitan en grandes o pequeñas ciudades o en aldeas... En un primer momento, y en el Madrid de finales de los años veinte, san Josemaría se dirigió de hecho, a todo tipo de personas. No obstante, vio claramente que, a fin de poder llegar a todos los estratos de la sociedad, su labor sacerdotal —y, en consecuencia, la incorporación de otras personas a la institución que estaba promoviendo— debería partir de los intelectuales[5], es decir, personas con estudios universitarios o equivalentes, dotadas, en principio, de cualidades que facilitan la extensión del apostolado. Así lo hizo en los años objeto de este estudio; algo después, en 1948, pudo darse el paso deseado desde el principio: admitir como miembros del Opus Dei a personas de todos los oficios y condiciones.

En tercer lugar, la afirmación de la llamada universal a la santidad y al apostolado, implica, lógica y connaturalmente, el reconocimiento del matrimonio como vocación y la de la familia como núcleo particularmente apto para la vivencia del ideal cristiano. El fundador del Opus Dei tuvo siempre conciencia de esa realidad y ya en los años treinta habló a diversas personas casadas no sólo de la santificación de su matrimonio y de su hogar, sino también de la posibilidad de incorporarse al Opus Dei. No obstante, al abrir a esas personas el horizonte de su incorporación a la Obra les comentó que, antes de que pudiera llegar ese momento, era necesario esperar. Para esa espera había distintas razones, pero también impulsaba en ese sentido el hecho de que san Josemaría tenía una convicción muy neta: que debía comenzar su tarea llamando a formar parte del Opus Dei a personas jóvenes que pudieran asumir un compromiso de celibato. Para admitir a personas unidas en matrimonio —o que tuvieran vocación matrimonial— como miembros del Opus Dei fue necesario esperar a finales de los años cuarenta, en conexión con las aprobaciones pontificias de 1947 y 1950. Más allá, por tanto, del periodo que estudiamos en el que la incorporación a la Obra estaba unida a un compromiso de celibato[6].

Una vez apuntadas estas tres consideraciones sobre el apostolado de san Josemaría con la juventud en los primeros años de vida del Opus Dei, damos paso ya a la presentación.

JOSÉ LUISILLANES

[1] Cfr. Andrés VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei. Vida de Josemaría Escrivá de Balaguer, ¡Señor, que vea!, vol. I, Rialp, Madrid, 1997, pp. 309-310.

[2] Cfr. Pedro RODRÍGUEZ — Fernando OCÁRIZ — José Luis ILLANES, El Opus Dei en la Iglesia. Introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei, Rialp, Madrid, 1993, pp. 23-40, pp. 201-205.

[3] Cfr. Jon BOROBIA — Miguel LLUCH-BAIXAULI — José Ignacio MURILLO — Eduardo TERRASA (eds.), Trabajo y espíritu: sobre el sentido del trabajo desde las enseñanzas de Josemaría Escrivá en el contexto del pensamiento contemporáneo, EUNSA, Pamplona, 2004; Ernst BURKHART — Javier LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría. Estudio de teología espiritual,3 vols., Rialp, Madrid, 2010, 2011, 2013; José Luis ILLANES,La santificación del trabajo, tema de nuestro tiempo, Palabra, Madrid, 1966.

[4] La expresión latina Opus Dei se traduce como “Obra de Dios”. En algunas ocasiones, el fundador solía emplear la expresión abreviada “la Obra”, tal como se va a emplear en este prólogo y a lo largo del libro.

[5] El fundador solía usar frecuentemente los términos “universitario” e “intelectual” casi como sinónimos y con un sentido muy amplio, refiriéndose no a una élite o grupo reducido, sino a personas que se dedican a profesiones y tareas que requieren un título universitario (cfr. Amadeo de FUENMAYOR — Valentín GÓMEZ-IGLESIAS — José Luis ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, EUNSA, Pamplona, 1989, p. 85). Le gustaba utilizar el símil de las cumbres nevadas, que cuando se derriten el agua baja por las laderas y riega los valles y los campos, dando fruto; así ocurría con los intelectuales y los estudiantes universitarios, que a pesar de estar alejados de la acción, terminan influyendo en muchos (cfr. BURKHART — LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad...,vol. III, p. 220; José Luis Illanes, “La Universidad en la vida y en la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer”, en La personalidad del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 106-107; Ethel TOLANSKY, “The Dynamic Role of the Intellectual in the Message of Blessed Josemaría”, en Fernando de ANDRÉS [ed.], Figli di Dio nella Chiesa. Riflessioni sul messaggio di San Josemaría Escrivá. Aspetti culturali ed ecclesiastici, EDUSC, Roma, 2004, p. 237).

[6] El proceso de incorporación al Opus Dei se inicia con la petición de admisión del que desea formar parte; luego, si consta que la persona ha entendido la naturaleza de la vocación al Opus Dei y mantiene el empeño en vivirla, se concede la incorporación, que al inicio es temporal y después, pasados unos años, de carácter definitivo. En detalle: a) La petición de admisión. En un primer momento, esta petición se realizaba oralmente hablando con el fundador. Ya desde ese momento debería haber una clara disposición de entrega y la aceptación del celibato apostólico en medio del mundo. A partir de 1935, san Josemaría indicó que se realizara escribiendo una carta. b) El primer compromiso formal. Un tiempo después de la petición de admisión tenía lugar un compromiso formal, aunque temporal y renovable. En un primer momento se denominaba sencillamente “compromiso”, más tarde pasa a designarse como “oblación”, subrayando así, con un término de largo uso en la literatura espiritual, la seriedad de la entrega a Dios, el compromiso con el Opus Dei. En los primeros años no estaba establecido un tiempo fijo ni para el lapso que debería transcurrir entre la petición de admisión y el compromiso, ni entre el primer compromiso y el definitivo: lo determinaba el fundador hablando con el candidato y viendo su disposición. Posteriormente, se determinó que la oblación temporal debería renovarse anualmente y a los cincos años se pasaba a la definitiva. c) La incorporación definitiva. En los primeros tiempos se denominó “esclavitud”, como un vocablo muy usado en la tradición ascética en recuerdo a las palabras de Santa María en su respuesta al mensaje del Ángel en la Anunciación: “He aquí la esclava del Señor” (Lc. 1,38). Posteriormente, pasó a designarse con el término “fidelidad”. El proceso descrito está recogido en todos los documentos jurídicos, desde el Reglamento que el fundador presentó para la erección del Opus Dei como Pía Unión (1941) hasta los Estatutos aprobados por la Santa Sede al erigir el Opus Dei como Prelatura Personal, en 1982. Sobre este proceso jurídico, cfr. FUENMAYOR — GÓMEZ-IGLESIAS — ILLANES, El itinerario jurídico..., pp. 78-86.

PRESENTACIÓN

«La historia del Opus Dei es la historia de la expansión de esa realidad espiritual. Así empezó en 1928, y así es en nuestros días»[1].

SOBRE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA HISTORIA del Opus Dei han aparecido algunas obras hasta el momento, como los primeros capítulos de la trilogía del escritor Andrés Vázquez de Prada[2], la monografía acerca del desarrollo del Opus Dei hasta 1943 del hispanista John Coverdale[3], las ediciones críticas de Camino y de Santo Rosario preparadas por el teólogo Pedro Rodríguez[4], el libro sobre la Academia-Residencia DYA del historiador José Luis González Gullón y recientemente otro libro de este mismo autor sobre los miembros del Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra Civil[5]. Además, la defensa de varias tesis de doctorado en torno a la figura del fundador del Opus Dei dieron origen a la publicación de algunas monografías: la de Ramón Herrando sobre el seminario de Zaragoza; la de Jaime Toldrá sobre sus años en Logroño; la de Beatriz Comella sobre su actividad sacerdotal en el Patronato de Santa Isabel en Madrid[6]; y también se han impulsado estudios e investigaciones desde el Instituto Histórico San Josemaría Escrivá, como la publicación de la revista Studia et Documenta y de un diccionario sobre san Josemaría[7].

Para los lectores no familiarizados con la historia del Opus Dei se sugiere leer las monografías sobre DYA y sobre el Opus Dei durante la Guerra Civil de González Gullón o bien consultar algunas voces del diccionario dedicado al fundador, en concreto las voces “Madrid (1927-1936)”, “Madrid (1936-1939)” y “Burgos”, elaboradas por los historiadores Santiago Casas, Fernando de Meer y Pablo Pérez López[8].

El objetivo principal de este estudio es mostrar el desarrollo del Opus Dei en 1939 y 1940. Concretando más puede decirse que esta investigación persigue ofrecer una visión panorámica de las personas que se acercaron a la Obra, y especialmente de los que llegaron a incorporarse como miembros, analizando así los inicios del Opus Dei en su contexto histórico concreto[9]. Todos ellos, impulsados por José María Escrivá[10], hicieron posible la expansión internacional, que, iniciada en los años cuarenta, se extiende hasta nuestros días. Por consiguiente, la finalidad de esta monografía consiste en ofrecer un cuadro del crecimiento del Opus Dei como institución en la inmediata posguerra, prestando especial atención a los viajes desde la residencia de Jenner en Madrid a otras ciudades y a la gente que se iba incorporando a la Obra. No obstante, quiero aclarar que el alcance apostólico del Opus Dei y de su espíritu no se reduce a los que solicitaron la admisión, sino que también se extiende a los hombres que recibieron formación humana y cristiana, sin necesidad de incorporarse a la Obra.

Las fuentes principales de esta investigación se encuentran en el Archivo General de la Prelatura. Para llevar a cabo este libro, he consultado los diarios[11] de los centros de varias ciudades; los relatos de viajes redactados por los que se desplazaban desde Madrid para conocer a jóvenes universitarios de otras ciudades; la correspondencia del fundador y de los primeros miembros; los recuerdos de algunas de estas personas[12], etcétera. Además he podido ver fondos documentales de hombres del Opus Dei disponibles en el Archivo General de la Universidad de Navarra. También he investigado en el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), el Archivo General de Palacio y el Archivo Fundación Nacional Francisco Franco. A partir de esta documentación he tratado de elaborar un relato coherente basado en textos y documentos, en buena parte inéditos. Además, he contado con fuentes orales a la hora de reconstruir aspectos oscuros del pasado a través de entrevistas con los protagonistas de esta historia. Esta información me ha servido para aclarar datos de las fuentes impresas.

Sobre la metodología, me parece necesario advertir que escribir la historia del Opus Dei es hacer historia de la Iglesia en la Edad Contemporánea y, concretamente, es investigar una institución a través de las personas que la componen, aunque no entre en este libro sobre la historia de la Obra en el curso 1939-1940 al estudio de su espíritu ni de su organización interna[13]. En cierta medida, esta metodología se sitúa dentro de algunos estudios de historia religiosa y cultural; y, presupone, por consiguiente, el contexto religioso y cultural general, es decir, el de España durante la posguerra. En ese campo metodológico adopto el orden cronológico, dado el carácter histórico de este trabajo[14]. Procuro escribir en función de lo que se vive en la época que se estudia, no en retrospectiva, puesto que buena parte del saber hacer del historiador es escribir la historia tal y como sucede en el pasado: ver con los ojos de los protagonistas de los hechos y no a través de los ojos del autor en el momento presente. En esa línea metodológica muestro los hechos, lo que pasó, es decir, los acontecimientos y lo que ocurre realmente en la historia sin adelantarse al porqué. De ahí que el relato resulta deliberadamente más expositivo que analítico y crítico, ya que busco una primera aproximación a un tema sobre el que queda mucho por investigar. Por eso, intento evitar afirmaciones rotundas y juicios excesivamente personales, y así dejo que los documentos hablen por sí solos[15].

Pero pasemos ya a la descripción del contenido y de la estructura del trabajo. En los dos primeros capítulos ofrezco una panorámica de la situación política, cultural y religiosa de España cuando terminó la Guerra Civil. Estas páginas sirven de contextualización, y ayudan a entender por qué el Opus Dei solamente se pudo extender por territorio español a causa del conflicto bélico internacional. A simple vista podrían parecer innecesarias estas páginas, pero pienso que conviene explicar la situación del Opus Dei en Burgos durante la Guerra Civil y el panorama universitario en el que se desarrolló la Obra en la posguerra, ya que el Opus Dei creció principalmente entre estudiantes universitarios en 1939 y 1940.

Después de estas páginas de carácter introductorio, se procede al estudio de la difusión de la Obra en la posguerra (1939-1940). El tercer capítulo trata de la vida del Opus Dei en Madrid durante la primavera y el verano de 1939. Entre otras cuestiones, se procura iluminar cómo tuvo lugar su desarrollo desde la capital a las principales urbes españolas. El capítulo cuarto está centrado en la expansión del Opus Dei en Valencia. Los capítulos quinto y sexto se ocupan del crecimiento de la Obra durante los dos cursos semestrales de 1939-1940. Al terminar la Guerra Civil, el fundador impulsa fundamentalmente el apostolado con estudiantes universitarios y, por lo tanto, decide proceder a la difusión del Opus Dei desde Madrid hacia otras ciudades con universidad: Valencia, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, Barcelona y Murcia. A estas se une Bilbao, que contaba con un centro de estudios superiores y una Escuela de Ingeniería Industrial, pero no era sede de una universidad del Estado. En estas páginas describo los viajes del fundador y de los jóvenes del Opus Dei a estas ciudades, y la apertura de centros y residencias en algunas urbes universitarias. El capítulo séptimo tiene como objeto mostrar las tres primeras semanas de estudio, unos días de convivencia para los jóvenes recién incorporados al Opus Dei para formarse junto al fundador y los primeros miembros durante la Semana Santa y el verano de 1940. El último capítulo presenta brevemente la apertura de dos nuevos centros y el apostolado con graduados. Conviene aclarar que este libro trata únicamente de las actividades del Opus Dei con varones.

Una vez descritos el objetivo, las fuentes, la metodología y la estructura del trabajo, quisiera, ya desde ahora, señalar una aclaración. Como la investigación estudia la expansión del Opus Dei, a lo largo del texto presto especial atención a los que se iban incorporando de algún modo a esta institución, aunque el alcance del apostolado del Opus Dei sea, lógicamente, mucho más amplio (el esfuerzo de cada uno en acercar a Dios a las personas con las que convive en su ambiente familiar, profesional, etcétera).

Finalmente, deseo dar las gracias a los miembros del Instituto Histórico San Josemaría Escrivá (Roma) y del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer (Pamplona), y a los que trabajan en el Archivo General de la Prelatura. Por último, quiero dar las gracias a Mercedes Alonso, José Luis González Gullón, Ignacio Olábarri, Carlo Pioppi y Federico Requena por la lectura atenta del borrador del libro.

ONÉSIMO DÍAZ

[1] Álvaro del PORTILLO, “El camino del Opus Dei”, Scr Th 13 (1981), p. 384.

[2] Sobre su vida en Barbastro (1902-1915), Logroño (1915-1920) y Zaragoza (1920-1925), cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei..., vol. I. En este primer volumen se ofrece una visión profunda del itinerario espiritual del biografiado, gracias a la consulta de los Apuntes íntimos, que eran unos cuadernos en los que recogía experiencias de su vida ascética. La Revue d´Histoire Ecclésiastique de la Universidad Católica de Lovaina ha fichado acertadamente los tres volúmenes en la sección “hagiografía, espiritualidad y mística” (cfr. RHE 100-101 [2005], p. 137). Además, se pueden consultar otras publicaciones al respecto, Constantino ÁNCHEL, “La iniciación cristiana de Josemaría Escrivá: bautismo, confirmación y primera comunión”, AHIg 11 (2002), pp. 625-651; Manuel Garrido, Barbastro y el Beato Josemaría Escrivá, Ayuntamiento de Barbastro, Barbastro, 1995, pp. 13-58; Ramón HERRANDO, Los años de seminario de Josemaría Escrivá en Zaragoza (1920-1925). El seminario de San Francisco de Paula, Rialp-Instituto Histórico Josemaría Escrivá, Madrid-Roma, 2002;Martín IBARRA, “El primer año de la vida de Josemaría Escrivá”, AHIg 11 (2002), pp. 587-623; ID.,“La infancia de San Josemaría Escrivá”, en Id. (coord.), Semblanzas aragonesas de san Josemaría Escrivá de Balaguer, Patronato de Torreciudad, Huesca, 2004, pp. 15-95; ID., “Josemaría Escrivá de Balaguer y el colegio de las Escuelas Pías de Barbastro (1908-1915)”, SetD 7 (2013), pp. 201-220; Carlo Pioppi, “Infanzia e prima adolescenza di Josemaría Escrivá: Barbastro 1902-1915. Contesti, eventi biografici, stato delle ricerche e prospettive di approfondimento”, SetD 8 (2014), pp. 149-189; Jaime Toldrá, Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1925), Rialp-Instituto Histórico Josemaría Escrivá, Madrid-Roma, 2007.

[3] Cfr. John F. COVERDALE, La fundación del Opus Dei, Ariel, Barcelona, 2002. Este hispanista norteamericano intenta situar la vida y la actividad de José María Escrivá en su contexto histórico, aunque establece una separación demasiado marcada entre los acontecimientos políticos, religiosos y socioeconómicos y, por otro lado, las vidas del fundador y de las primeras personas del Opus Dei.

[4] Cfr. JosemaríaESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, Rialp, Madrid, 2001 (en adelante, RODRÍGUEZ, Camino, edición crítico-histórica...); ID., Santo Rosario, edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez(dir.), Constantino Ánchel y Javier Sesé, Rialp, Madrid, 2010 (en adelante, RODRÍGUEZ, Santo Rosario, edición crítico-histórica...).

[5]Cfr. José Luis GGONZÁLEZ GULLÓN,DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei (1933-1936), Rialp, Madrid, 2016; ID., Escondidos. El Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra Civil española (1936-1939), Rialp, Madrid, 2018.

[6] Cfr. HERRANDO, Los años de seminario...; TOLDRÁ, Josemaría Escrivá en Logroño...; Beatriz COMELLA, Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid (1931-1945), Rialp-Instituto Histórico Josemaría Escrivá, Madrid-Roma, 2010. Las monografías de Herrando y Toldrá han aportado dos apéndices documentales voluminosos: ciento setenta y siete páginas la primera (pp. 263-440) y ochenta y nueve páginas la segunda (pp. 227-316).

[7] Cfr. José Luis ILLANES (coord.), Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Monte Carmelo, Burgos, 2013.

[8] Cfr. ILLANES (coord.), Diccionario de San Josemaría…, pp. 479-480, pp. 783-788, pp. 169-174.

[9] Sobre las dificultades y los retos a la hora de analizar la dimensión espiritual de algunos fenómenos de la historia de la Iglesia contemporánea, véase Josep-Ignasi SARANYANA, “La Historia de la Iglesia entre el positivismo y el historicismo”, en Josep-Ignasi SARANYANA(ed.), Qué es la Historia de la Iglesia, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 158-161.

[10] Como este estudio histórico se desarrolla a partir de 1939, he preferido emplear el nombre y el primer apellido del fundador del Opus Dei en ese tiempo: José María Escrivá. El 18 de octubre de 1940, el Ministerio de Justicia le autorizó a usar “de Balaguer” en su primer apellido. Una de las razones de este cambio obedecía a no dar lugar a confusiones con otras personas apellidadas Escrivá, como los Escrivá de Romaní, y de este modo distinguirlo de las demás ramas de ese apellido. Años más tarde, unió sus nombres en uno: Josemaría (cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei...,vol. I, p. 19). Del mismo modo, se citará el primer apellido de Álvaro del Portillo sin la contracción “del”, que fue añadida posteriormente.

[11] El fundador dispuso que en todos los centros del Opus Dei se escribiera —de modo sencillo— un diario con tono familiar, que reflejara de manera sucinta los sucesos del día con sentido positivo y sin detenerse en los contratiempos. El diario es una fuente histórica de cierta importancia porque suele recoger los hechos de la vida cotidiana de un centro del Opus Dei que el escribiente considera de cierto relieve: una tertulia, un viaje, un cumpleaños, una clase de formación cristiana, etcétera. El empleo del diario y de otras fuentes (correspondencia, recuerdos y memorias de los protagonistas, relatos de sus viajes, entrevistas) permiten aproximarnos a la vida de aquella época. El diario ya ha sido utilizado y valorado por otros historiadores en sus investigaciones (cfr. GGONZÁLEZ GULLÓN, DYA. La Academia…, p. 15; Mercedes MONTERO, “Los comienzos de la labor del Opus Dei con universitarias. La residencia Zurbarán [1947-1950]”, SetD 4 [2010], p. 16; José Orlandis, Memorias de Roma en guerra [1942-1945], Rialp, Madrid, 1992, p. 10). Sobre la relevancia de la cotidianeidad en los diarios, una escritora sentenció de manera aguda: “Los diarios se escriben siempre para alguien. Se da importancia a lo cotidiano. Pero hay que seleccionar, lo importante son las conexiones significativas” (Carmen MARTÍN GAITE, Cuadernos de todo, Areté, Barcelona, 2002, p. 10).

[12] De gran utilidad ha sido la consulta de las testimoniales escritas por los primeros hombres del Opus Dei cuando falleció el fundador que se presentaron para la causa de beatificación, donde se recogen recuerdos, anécdotas y acontecimientos de la posguerra. También he entrevistado a algunos de los protagonistas de esta historia y he mantenido correspondencia por correo electrónico.

[13] Cfr. José ANDRÉS-GALLEGO, “La historia religiosa en España”, en Antón M. Pazos (ed.), La historia religiosa en Europa. Siglos XIX-XX, Ediciones de Historia, Madrid, 1995, pp. 1-2; Federico M. REQUENA — José Luis GGONZÁLEZ GULLÓN, “Escribir la historia del Opus Dei. Algunas consideraciones historiográficas”, en Luis MARTÍNEZ FERRER (ed.), Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive, EDUSC, Roma, 2010, pp. 413-414, p. 425.

[14] Sobre la importancia de la cronología, un hispanista inglés ha escrito al respecto: «Sin una cronología básica, es imposible empezar a descubrir cómo y por qué las cosas suceden» (John H. Elliott, Haciendo historia, Taurus, Madrid, 2012, p. 114).

[15] Sobre la necesidad de basar el relato histórico en las fuentes, cfr. Sabina LORIGA, La piccola x. Dalla biografia alla storia, Sellerio, Palermo, 2012, p. 200.

I.

LA REALIDAD DEL OPUS DEI EN BURGOS DURANTE LA GUERRA CIVIL

ESTE CAPÍTULO COMIENZA CON UNA NARRACIÓN sucinta sobre la situación del Opus Dei en Burgos durante la Guerra Civil. En la capital de la llamada zona nacional, el fundador escribió tres cartas circulares, que permiten entender el espíritu y el mensaje de lo que tenía entre manos, y terminó la redacción de su libro más conocido, Camino. Su primer objetivo fue establecer contacto con las personas que habían participado en las actividades de DYA, la primera residencia del Opus Dei. A lo largo de estas primeras páginas aparecen muchos de los primeros hombres de la Obra, quiénes eran y qué hacían en esos meses finales de la guerra. Estos fueron los protagonistas del desarrollo de esta institución de la Iglesia en la posguerra española.

1. LA PRIMERACARTA CIRCULAR

Escrivá se estableció en Burgos desde el 8 de enero de 1938 hasta el 27 de marzo de 1939. Durante estos quince meses procuró reanudar sus actividades, que habían sufrido numerosos obstáculos por la persecución anticlerical desatada en Madrid durante los primeros meses de la Guerra Civil[1]. En la capital castellana gozó de libertad para ejercer su ministerio sacerdotal y para viajar a lugares donde estaban movilizados los jóvenes que habían frecuentado la Academia-Residencia DYA[2].

En Burgos vivían tres personas del Opus Dei: José María Albareda[3], Juan Jiménez Vargas[4] y Miguel Fisac5. En el Ministerio de Educación prestaba servicio Albareda, profesor de Instituto, de treinta y cinco años, que se había incorporado al Opus Dei el 8 de septiembre de 1937. Por razón de sus destinos militares se encontraban dos jóvenes que tenían veinticuatro años: el médico madrileño Jiménez Vargas y el estudiante de Arquitectura manchego Fisac.[5]

El 8 de enero de 1938, el fundador llegó a Burgos, y se hospedó en la pensión donde vivía Albareda, situada a las afueras de Burgos en el número 51 de la calle Santa Clara. Compartieron una habitación del primer piso de la pensión, que era un pequeño chalet situado enfrente de la casa-asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, cercano al monasterio de Santa Clara que daba nombre a la calle[6].

El 9 de enero de 1938, el fundador cumplió treinta y seis años. En este día tan señalado puso esa fecha a una Carta circular a todas las personas del Opus Dei. La carta, firmada en Burgos, constaba de dieciséis cuartillas, y estaba encabezada por una invocación a la Trinidad y a la Virgen, y después anunciaba su intención de visitarles, uno a uno, lo antes posible[7].

En la carta recordó su compromiso de atender a todos y a cada uno de los miembros de la Obra en cualquier situación; y les exhortó al apostolado, evocando a los sucesores de los apóstoles, tema recurrente en su predicación:

Mientras llega esa hora, tan deseada, con esta Carta Circular, os doy luces y aliento, y medios, no sólo para perseverar en nuestro espíritu, sino para santificaros con el ejercicio del discreto, eficaz y varonil apostolado que vivimos, a la manera del que hacían los primeros cristianos[8].

Este propósito de visitar a las personas del Opus Dei se hizo realidad, en la medida de lo posible, a lo largo de 1938: el fundador realizó veintiséis viajes a más de treinta localidades distintas, desplazándose a los lugares en los que se encontraban movilizados los miembros del Opus Dei en la zona nacional. En la carta, señaló que el Opus Dei se acercaba ya a una década de existencia, y que debía proseguir sus pasos a través de la vida interior y del apostolado de sus miembros[9].

A continuación, insistió en el cumplimiento de unas normas concretas de piedad. Este plan de vida consistía en rezar diariamente una serie de oraciones y prácticas propias de la ascética tradicional. Desde los primeros momentos del Opus Dei, el fundador había establecido un plan de vida diario y exigente de carácter espiritual, que consistía en ofrecer las obras del día al levantarse, asistir a Misa, rezar el rosario, hacer una visita al Santísimo Sacramento, leer un rato el Evangelio y un libro de espiritualidad, hacer oración mental, examinar la conciencia al final del día, rezar tres avemarías de rodillas y con los brazos en cruz antes de acostarse, etcétera[10].

Después, volvió a referirse al apostolado inmediato. En estos párrafos animó a dar a conocer el espíritu del Opus Dei a personas cercanas, tanto a amigos como a otros conocidos. Y les sugería escribir cartas con frecuencia y obtener permisos para estar un rato con él en Burgos[11].

Al final, se despidió paternalmente con una exhortación a la fidelidad a la misión recibida. En resumen, Escrivá se ofrecía en esta carta a atender espiritualmente a las personas del Opus Dei, y les impelía a rezar y a hacer apostolado entre sus amigos y compañeros.

El 10 de enero, escribió al obispo de Madrid-Alcalá, que se encontraba en Vigo desde el inicio de la guerra. En estas líneas breves y sumisas comparaba el comportamiento de muchos católicos perseguidos durante la guerra con los primeros cristianos; y le comunicaba que seguía con su misión:

Pongo estas líneas a V. E., con el fin de reiterar mi incondicional ofrecimiento y comunicarle que sigo, cumpliendo mi vocación particular, en el apostolado con jóvenes universitarios y catedráticos[12].

Mientras esperaba en Burgos el final de la contienda bélica, el fundador reinició su tesis doctoral y, además, dedicó tiempo a una edición ampliada de Consideraciones Espirituales, a la predicación, y en particular a la acogida de los que disfrutaban de un permiso. Jiménez Vargas fue movilizado —horas después de la llegada del fundador a Burgos— a una unidad del frente de Teruel[13]. La ciudad aragonesa acababa de ser recuperada por el Ejército republicano el 8 de enero de 1938, pero una contraofensiva iniciada un mes después terminó con la victoria del ejército franquista el 22 de febrero. En estos momentos, Franco decidió emprender una ofensiva en todo el frente de Aragón, y logró reunir a ciento cincuenta mil hombres de infantería[14].

Ante la marcha del médico madrileño al frente aragonés, el fundador hizo gestiones ante las autoridades militares para tratar de que algunos miembros del Opus Dei fueran destinados a Burgos. El 23 de enero, consiguió que Francisco Botella[15] cambiara su destino militar en Pamplona por la ciudad castellana, prestando sus servicios en la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación. Unas semanas después logró que Pedro Casciaro[16] cambiara su regimiento en la capital navarra por un destino en Burgos. La llegada de estos dos jóvenes de veintidós años, amigos y compañeros de estudios en Ciencias Exactas, supuso un alivio para el fundador[17].

El 19 de enero de 1938, Escrivá emprendió un viaje por varias ciudades castellanas con el propósito de hablar del Opus Dei a los obispos, y también de pedir dinero a personas conocidas para poder abrir una residencia apenas fuera posible[18]. Después de visitar a los obispos de Palencia, Ávila y Salamanca, pudo estar un día entero con el antiguo director de DYA y arquitecto de veintisiete años Ricardo Fernández Vallespín[19], que disponía solamente de dos días de permiso. El 26 de enero ya estaba de vuelta en Burgos, como contaba por carta a su amigo el obispo de Ávila[20].

En el segundo viaje, iniciado el 30 de enero, el fundador se dirigió a Vitoria y Bilbao. El día 2 de febrero, regresó a Burgos, agotado y con un fuerte catarro. Sin estar completamente recuperado, el día 9, viajó a Salamanca porque tenía audiencia al día siguiente con el vicario general de la diócesis madrileña, Francisco Morán[21]. Poco después de regresar a Burgos, recibió una carta —llena de cariño— del obispo de Madrid:

Me alegró mucho su carta del 10 de enero, y se la agradezco de corazón. Ya Morán me había dado la alegría inmensa de hacerme saber que se había usted librado de la zona roja, y que Dios N. S. nos lo había conservado para continuar haciendo tanto bien[22].

El 15 de febrero, el fundador partió hacia Astorga y León. Habló con el obispo de Astorga. De vuelta, no le dio tiempo a descansar y, el 20 de febrero, salió para Zaragoza, donde rezó ante la Virgen del Pilar; y desde aquí se desplazó a Alhama de Aragón, donde estaba el joven madrileño de veintidós años Enrique Alonso-Martínez[23]; y también viajó hasta Jaca. Tras pasar por Pamplona y San Sebastián regresó a Burgos, el 2 de marzo, exhausto y con fiebre[24].

El 2 de marzo, miércoles de ceniza, comenzó la Cuaresma. Este mes lo pasó en esta ciudad (salvo dos viajes rápidos a Vitoria), y así pudo atender la correspondencia y otros menesteres, y se ocupó de preparar y enviar una especie de boletín informativo llamado Noticias. En estas hojas, que habían servido de cauce de comunicación con los residentes y los amigos de DYA en los veranos anteriores, se informaba de manera familiar de los jóvenes que frecuentaban la Academia-Residencia. Cada número se componía aproximadamente de media docena de cuartillas, escritas por una cara, donde se contaban pequeñas noticias de cada uno de los chicos de DYA durante la guerra: visitas a Burgos, regalos y donativos, heridos y fallecidos, recordatorio de fiestas y cumpleaños, etcétera. El primer número hecho en Burgos salió en marzo de 1938. Entre otros sucesos se comunicó que acababa de fallecer Carlos Aresti, residente de DYA que enfermó gravemente en el frente de Teruel y fue operado en una clínica bilbaína a la que acudió el fundador para atenderle espiritualmente. Entre las peticiones figuraba la necesidad de conseguir mucho dinero para la nueva residencia; y entre los ofrecimientos se mencionaban libros de idiomas y diccionarios:

Que nos pidáis con confianza libros, ropa, dinero. Os lo enviaremos enseguida con gusto. Pedid con sencillez y libertad. Muchos de vosotros nos enviáis dinero, para nuestra empresa: esos ahorros que hacéis, para nuestra pobre caja común, tendremos verdadera alegría en emplearlos en favor de quienes pasen apuros económicos[25].

Mientras tanto, la guerra proseguía su curso. En marzo de 1938, la retirada de las tropas republicanas de Aragón alarmó al gobierno instalado en Barcelona. La Santa Sede nombró un nuevo nuncio en España, Mons. Gaetano Cicognani, que fue aceptado por el gobierno instalado en Burgos a finales del mes de abril[26].

El 29 de marzo de 1938, Escrivá y sus tres acompañantes (Albareda, Botella y Casciaro) se trasladaron al Hotel Sabadell, en el número 32 de la calle de la Merced, cercano a la catedral de Burgos. El aspecto del hotel tenía cierto empaque, ya que la entrada principal estaba coronada por una marquesina de cristal y hierro, pero no era de primera clase. El edificio tenía tres pisos armoniosamente distribuidos. A la parte delantera daban una habitación balconada en el centro y dos habitaciones laterales con miradores. La planta baja disponía de un vestíbulo de modestas proporciones, un comedor y áreas de servicio, y una escalera que comunicaba con las tres plantas. Los cuatro huéspedes ocuparon la habitación número 9, situada en la segunda planta. Este aposento contaba con un mirador de cristalera, cuatro camas, una mesa, un armario ropero y un par de sillas. En la pared colgaron un crucifijo de madera, un cuadro de la Virgen en actitud orante, varios banderines y mapas. El precio ascendía a dieciséis pesetas diarias sin comida (el único que trabajaba era Albareda, que cobraba el sueldo de profesor de Instituto, inferior a diez mil pesetas anuales). En el mirador de la habitación disponían de dos sillones donde el fundador podía atender espiritualmente a profesores, médicos, funcionarios y sacerdotes que vivían en Burgos, y también a jóvenes soldados y oficiales que venían de visita durante los días de permiso, con los que solía dar un paseo por las proximidades, recorriendo la ribera del río Arlanzón[27].

Escrivá permaneció firme en su propósito de visitar a los que no pudieran desplazarse a Burgos. Así pues, el 17 de abril partió en tren hacia Andalucía, donde estaba movilizado un joven que había frecuentado DYA, Miguel Sotomayor[28], y al que hacía dos años que no veía. Durante el viaje, una auténtica odisea, el fundador escribió una carta a los que había dejado en Burgos, con un minucioso relato de las escalas y de las personas con las que se cruzó[29].

En el número de abril de Noticias, el fundador agradecía las cartas recibidas, y se ofrecía a ayudar a los chicos:

Alguno de vosotros habéis enviado DINERO. Muy agradecidos. Con él hemos podido atender las necesidades de otros. OS REITERAMOS EL OFRECIMIENTO que ya os hicimos el mes anterior: Pedid con libertad dinero, libros, ropa, etc.[30].

En el mes de mayo, el fundador prosiguió su plan de desplazamientos. El día 10 pasó en Zaragoza unos días, donde fue recibido por el arzobispo de Zaragoza, Mons. Rigoberto Doménech[31]. El día 17 marchó a Albarracín, cerca del frente de Teruel, y conversó con Jiménez Vargas, que no había conseguido permiso en estos meses porque debía permanecer como alférez médico en esta zona[32].

El 31 de mayo visitó a Alonso-Martínez en Alhama de Aragón. Hizo una romería en la iglesia parroquial de esta localidad, como manifestación de amor a la Virgen. Al día siguiente pudo llegar a Zaragoza, y rezó en la basílica del Pilar[33].

Al regresar del viaje por tierras aragonesas, escribió un buen número de cartas a los jóvenes dispersos por los campos de batalla a lo largo y ancho de toda la geografía española[34]. Una de sus preocupaciones era conseguir dinero suficiente de cara a recomenzar la actividad de la residencia de estudiantes después de la guerra. En una carta al arquitecto bilbaíno Emiliano Amann Amann, padre de uno de los residentes de DYA, le abrió su corazón:

Pero, créame D. Emiliano: veo el apuro económico que se nos viene encima: no veo la solución humana objetiva… Y, sin embargo, no me intranquilizo […] Parece justo pensar, llenos de confianza, que el millón de pesetas que necesitamos vendrá, a su tiempo, quizá pronto[35].

Junto a este asunto importante pecuniario, mucho más importante era la gente, los jóvenes que había conocido en Madrid antes de la guerra, que debían mantener el espíritu y el mensaje del Opus Dei en estos momentos difíciles y una vez terminado el conflicto. Sin embargo, el fundador no solamente se ocupó de sus tareas y preocupaciones, sino que acogió con gran disponibilidad las peticiones de obispos a la hora de dar ejercicios espirituales y de atender otros trabajos pastorales. Por ejemplo, dirigió una vela nocturna de oración organizada por la Juventud Católica; y predicó a los Propagandistas y al Consejo Central de Acción Católica en la iglesia del Carmen de Burgos, tal como contaba el fundador en una carta al joven estudiante Emiliano Amann Puente[36].

El 9 de junio, Escrivá visitó a Fernández Vallespín en un hospital de campaña del frente de Madrid, situado en Carabanchel, donde se encontraba reponiéndose de unas heridas causadas por la explosión de una bomba de mano defectuosa[37]. Según cuenta el número de Noticias, el fundador consiguió acercarse a un observatorio militar, y desde aquí divisó a través de un catalejo el estado del edificio de la residencia de la calle Ferraz:

Desde la batería de F. Vallespín y con la ayuda de un catalejo, se divisa nuestra casa en parte destruida: el esfuerzo material de 10 años de labor[38].

Una vez recuperado de sus heridas, Fernández Vallespín acompañó a Escrivá de peregrinación a Santiago de Compostela con el fin de ganar el jubileo. Rezaron en la capilla del Santísimo y, en la cripta donde reposan los restos del apóstol, junto a su tumba, el fundador celebró la Misa. El día 19 pasaron por León, y al día siguiente regresaron a Burgos. Luego, Fernández Vallespín se reincorporó a su destino militar[39].

Entretanto, Jiménez Vargas había sido trasladado con su unidad militar a una zona de Teruel denominada Carrascalejo. Su correspondencia con los de Burgos era frecuente. La dura batalla que se desarrollaba en el río Ebro hizo que se interrumpieran los permisos militares durante meses, lo que impidió al alférez médico viajar a la ciudad castellana[40].

En el número de julio de Noticias se publicaron cosas diversas de muchos chicos que habían frecuentado DYA, y unas palabras reconfortantes del fundador:

¡Qué bien reflejáis en vuestras cartas la alegría que os producen estas líneas! Son como recibir, a un mismo tiempo, cartas de muchos amigos; recuerdos de muchas horas de trabajar y de reír juntos; deseos y confianzas de un nuevo y más laborioso porvenir… Y después de la avidez y de las gratas impresiones de esta lectura, seguís pensando, ahondáis en la raíz de esta noble amistad, y encontráis mucho más: más frecuente que vuestras cartas es vuestra oración diaria, cada uno por todos[41].

Una idea repetida en todos los números de Noticias era la conveniencia de estudiar idiomas, a pesar de las circunstancias adversas impuestas por la guerra. Jiménez Vargas tomó buena nota de la recomendación. En aquellos días invirtió tiempo en el estudio del inglés, incluso escribió cartas en ese idioma para practicar, y también repasó un libro de Fisiología, tal como contaba a Escrivá en la correspondencia[42]. El fundador animaba a estudiar idiomas no solamente por tener a los jóvenes con el tiempo ocupado, o por dominar una lengua, sino que pensaba en la expansión del Opus Dei fuera de España. De hecho, entre los primeros miembros de la Obra varios avanzaron en sus conocimientos de lenguas extranjeras durante la guerra.

El 2 de agosto, el fundador partió hacia Vitoria y Ávila. Del 18 al 25 de agosto dio ejercicios espirituales a un grupo numeroso de religiosas en el palacio episcopal de la capital alavesa. Durante los primeros días de septiembre predicó ejercicios a clérigos en Vergara (Guipúzcoa). Del 25 de septiembre al 1 de octubre, hizo en la soledad más completa su propio curso de retiro en el monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)[43].

El final de la guerra parecía cada vez más cercano, pero se retrasaba y pasaban los meses sin un desenlace claro. En una carta al antiguo director de DYA, el fundador exponía su pesar por la separación de los miembros del Opus Dei que seguían en la capital de España[44]. Hasta el verano de 1938, tres personas del Opus Dei habían permanecido refugiadas en la Legación de Honduras, situada en el madrileño Paseo de la Castellana: Álvaro Portillo[45], Eduardo Alastrué[46] y José María González Barredo[47]. Los tres abandonaron este escondite y comenzaron a hacer gestiones para pasar a la otra zona. Los dos primeros, estudiantes de Ingeniería de veinticuatro y veinticinco años de edad respectivamente, se presentaron a filas con datos falsos, mientras González Barredo, al ser profesor de Instituto, de treinta y dos años, consiguió un destino en servicios auxiliares del ejército sin necesidad de cambiar su identidad[48].

Por otro lado, un joven universitario de veinte años que pertenecía a la Obra pudo dejar la Legación de Noruega el 22 de junio de 1938 y alistarse posteriormente en el ejército republicano, con la intención de pasarse también al otro bando. Se llamaba Vicente Rodríguez Casado[49].

Portillo, Alastrué y Rodríguez Casado coincidieron en una misma brigada, batallón, compañía y sección, con destino en un pueblo de Guadalajara, donde planearon pasar a la otra zona. En la madrugada del 11 de octubre, los tres escaparon —con cierta precaución y sin grandes obstáculos— y consiguieron llegar a Burgos tres días más tarde[50].

En Madrid, Isidoro Zorzano[51], que se movía con cierta libertad gracias a la documentación que acreditaba sus vínculos argentinos, estaba pendiente de todos los del Opus Dei y de los que habían frecuentado DYA, y escribía cartas a Burgos con información que le llegaba desde distintos lugares. En particular, este ingeniero de treinta y seis años se reunía frecuentemente con González Barredo. Los padecimientos de la población madrileña aumentaban con el paso del tiempo después de dos años de cerco[52].

Fuera de Madrid, estaba José María Hernández Garnica[53], estudiante de Ingeniería de Minas de veinticinco años, destinado en Baza (Granada), después de pasar encarcelado unos meses en Madrid y Valencia; y también Rafael Calvo Serer[54], estudiante de Historia de veintidós años que, tras un periodo largo en un hospital de Barcelona, pudo reponerse en Alcalalí (Alicante)[55].

En aquellos días del otoño de 1938, la llegada a Burgos de Alastrué, Portillo y Rodríguez Casado coincidió con una temporada de menos viajes del fundador. La quietud tan solo quedó interrumpida por dos desplazamientos a Valladolid, y una estancia de tres días en Vitoria[56].

Por otra parte, Albareda se acababa de mudar a Vitoria, sede provisional del Ministerio de Educación, donde daba clases en el Instituto Provincial y también trabajaba como asesor en tareas de la Dirección General de Enseñanza Media. Poco después, Casciaro se trasladó a un cuartel de Calatayud (Zaragoza). Portillo y Alastrué se habían incorporado a la Academia de Alféreces Provisionales de Ingenieros de Fuentes Blancas (Burgos), mientras Rodríguez Casado había sido enviado a Zaragoza para hacer un cursillo en la academia de sargentos provisionales de ingenieros[57].

No obstante, Escrivá no se quedó solo en Burgos, ya que Botella mantenía su destino militar. En diciembre de 1938, los dos abandonaron el Hotel Sabadell y se trasladaron a unas habitaciones realquiladas del tercer piso de una casa situada en el número 9 de la calle Concepción. Este modesto alojamiento, compuesto por un pequeño cuarto de estar, un dormitorio con puerta de cristal esmerilado y una alcoba, costaba cinco pesetas al día[58].

Durante los últimos días del año, el fundador continuó la correspondencia enviando cartas por todos los frentes con palabras de esperanza[59]. En torno a las fiestas de la Navidad, Alastrué y Portillo, que estaban haciendo un curso de alféreces provisionales en Fuentes Blancas, junto con Albareda, pasaron unos días libres en Burgos[60].

2. LA SEGUNDACARTA CIRCULAR

El 9 de enero de 1939, Escrivá dató la segunda Carta circular dirigida a los miembros del Opus Dei. En primer lugar, el fundador planteó la conveniencia de hacer balance, tras un año en Burgos. El resultado era positivo:

Pero, antes, quiero anticiparos en una palabra el resumen de mi pensamiento, después de bien considerar las cosas en presencia del Señor. Y esta palabra, que debe ser característica de vuestro ánimo para la recuperación de nuestras actividades ordinarias de apostolado, es Optimismo[61].

Una vez mostradas las luces y las sombras de la situación, retomaba el proyecto de la difusión del Opus Dei fuera de España. A continuación, se detenía en su trato con catedráticos de universidad a los que había conocido en Burgos y, particularmente, en la buena impresión causada por parte de los obispos al escuchar el mensaje del Opus Dei de labios del fundador[62]. Entre los catedráticos con los que mantuvo conversaciones y correspondencia se encontraban algunos por razón de sus estudios de doctorado, como Inocencio Jiménez Vicente (Derecho Penal en Zaragoza) y Mariano Puigdollers (Filosofía del Derecho en Valencia) que estarían después en el tribunal de su tesis, y otros por diversos motivos[63].

Sobre la amistad con catedráticos, es menester recordar la relevancia dada por el fundador al apostolado con intelectuales desde los primeros años del Opus Dei. Este hecho no obedecía a una cuestión elitista, sino más bien a una razón estratégica: a través de los intelectuales y de los universitarios, tanto profesores como alumnos, se podía llegar antes, más y mejor a todos los sectores de la sociedad[64].

Uno de los fines del Opus Dei era que los intelectuales se adhiriesen a las enseñanzas del Evangelio, es decir, que recibieran y asimilaran buena formación cristiana. En cierto sentido, esto se podría considerar una especie de opción preferencial por los intelectuales en los inicios de la Obra: el fundador argumentaba que para cristianizar a toda la sociedad lo prioritario era formar cristianamente a los hombres relacionados con el mundo universitario, tanto alumnos como profesores. Desde los primeros años del desarrollo del Opus Dei, se ocupó primordialmente por conocer y tratar a jóvenes estudiantes; y pensó que los universitarios, tanto por su formación cultural como por su potencial influencia en la sociedad, se encontraban mejor capacitados para recibir el mensaje y después poder transmitirlo en todos los ambientes. Por otra parte, no abandonó su tarea pastoral con otras muchas personas fuera del ámbito universitario. No obstante, esto sería la punta del iceberg, lo que se veía, lo más inmediato, que en estos momentos era el apostolado con universitarios, tanto alumnos como profesores. Así pues, contaba con experiencia universitaria, primero como estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza y después como alumno de doctorado en Derecho en la Universidad Central, y también como profesor de Derecho Romano y de Instituciones de Derecho Canónico en el Instituto Amado de Zaragoza y en la Academia Cicuéndez de Madrid. Esto le permitió hacer una tarea pastoral y apostólica en medios universitarios de manera natural.

Una vez descritas las realizaciones del año transcurrido, el fundador formulaba nuevas preguntas y respondía de manera clara y contundente:

¿Obstáculos? No me preocupan los obstáculos exteriores: con facilidad los venceremos. No veo más que un obstáculo imponente: vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad, si alguna vez se dieran en nuestra familia.

Todo lo demás (escasez, deudas, pobreza, desprecio, calumnia, mentira, desagradecimiento, contradicción de los buenos, incomprensión y aun persecución de parte de la autoridad) todo, no tiene importancia, cuando se cuenta con Padre y hermanos, unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. No habrá amarguras, que puedan quitarnos la dulcedumbre de nuestra bendita Caridad[65].

El fundador subrayó tres puntos vitales: oración, mortificación y acción apostólica. Y, por otro lado, se refirió a poner los bienes personales a disposición del Opus Dei, que se materializaba en entregar los ingresos y en dar cuenta de los gastos: esas manifestaciones materiales eran pruebas tangibles de una entrega total de carácter permanente[66].

Por último, recordaba a los que permanecían en la zona republicana a la espera del fin de la guerra. En suma, la segunda Carta circular contenía un mensaje de optimismo (palabra repetida tres veces) y una llamada al crecimiento de la tarea apostólica, que no se había interrumpido durante la guerra porque se habían hecho nuevas amistades[67].

En los primeros días de 1939, el fundador se desplazó a Cigales (Valladolid). Aquí compartió unas horas con Portillo y Rodríguez Casado, donde estaban destinados como oficiales[68]. Al volver a Burgos, después de la visita del 13 de enero, escribió una carta a Portillo en la que se vislumbraba de manera particular su confianza en él[69]. Por aquel entonces, el fundador veía ya a Portillo como uno de los hombres de total confianza en los que podía apoyarse en la futura labor del Opus Dei, y así se revelaba en la correspondencia de los primeros meses de 1939 en la que comenzó a llamarle Saxum, o sea, roca, en el sentido de persona fuerte y de su confianza plena[70].

En el curso de la Guerra Civil se produjo un punto de inflexión como consecuencia de la victoria de las tropas de Franco en la batalla del Ebro, que había comenzado a finales de julio de 1938 y terminó a mediados de noviembre. La gran ofensiva del ejército nacional culminó con la toma de Barcelona en enero de 1939. Pío XI seguía rogando por el fin de la guerra, el respeto y el perdón para todos los españoles[71].

En febrero, el fundador realizó viajes a Valladolid, Cigales, Calatayud y Vitoria. Del 11 al 18 de febrero, pasó unos días de trabajo y oración en el palacio episcopal de Vitoria. Desde ahí escribió al obispo de Ávila preguntándole si podía enviarle un baúl y unas cajas con ornamentos y objetos litúrgicos, papeles y libros, donde debían permanecer hasta la rendición de Madrid[72]. También mandó cartas a Casciaro, Botella, Portillo y Rodríguez Casado[73].

En marzo, Escrivá se desplazó con más frecuencia a puntos diversos de las provincias de Valladolid y Álava e hizo un largo viaje por Soria y Zaragoza hasta Teruel[74]. Corrían rumores por Burgos de la toma inminente de Madrid por parte de las tropas de Franco