24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Plassen Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Genie, Visionär oder doch nur windiger Geschäftemacher? Elon Musk war einer der umstrittensten Titanen des Silicon Valley. Er wurde von Konkurrenten und Investoren bedrängt, von Whistleblowern behindert – dennoch verloren er und sein Team von Tesla nie den Glauben an das Potenzial von E-Autos. Beharrlich entwickelten sie ein Auto, das schneller, leiser und sauberer war als alle anderen. Der Auto- und Technologie-Reporter des "Wall Street Journal", Tim Higgins, verfolgte das Drama von der ersten Reihe aus: die Phasen des Innovationsstaus, das Ringen um die Kontrolle, die Verzweiflung und den unerwarteten Erfolg. "Powerplay" ist eine Geschichte von Macht, Rücksichtslosigkeit, Kampf und Triumph und schildert, wie ein Team von Exzentrikern und Innovatoren alle Hürden überwand – und die Zukunft veränderte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 717

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

TIM HIGGINS

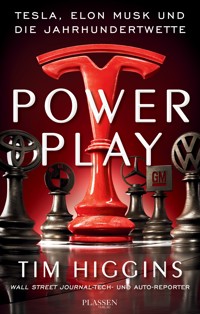

POWERPLAY

TESLA, ELON MUSK UND DIE JAHRHUNDERTWETTE

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century

ISBN 978-0-385-54545-7

Copyright der Originalausgabe 2021:

Copyright © 2021 by Tim Higgins

All rights reserved.

This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC

Copyright der deutschen Ausgabe 2021:

© Börsenmedien AG, Kulmbach

Übersetzung: Birgit Schöbitz

Gestaltung Cover: John Fontana

Illustration Cover: Hitandrun Media @ Début Art

Gestaltung und Satz: Sabrina Slopek

Herstellung: Daniela Freitag

Lektorat: Elke Sabat

ISBN 978-3-86470-781-0

eISBN 978-3-86470-782-7

Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.

Postfach 1449 • 95305 Kulmbach

Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444

E-Mail: [email protected]

www.plassen.de

www.facebook.com/plassenbuchverlage

www.instagram.com/plassen_buchverlage

Für meine Eltern

INHALT

VORWORT

TEIL 1EIN RICHTIG TEURES AUTO

1DIESMAL KÖNNTE ES ANDERS SEIN

2DER GEIST DES EV1

3DAS SPIEL MIT DEM FEUER

4EIN NICHT GANZ GEHEIMER PLAN

5MR. TESLA

6THE MAN IN BLACK

7DER BUCKELWAL

8GLAS ESSEN

TEIL 2DAS BESTE AUTO

9SPEZIALEINHEITEN

10NEUE FREUNDE UND ALTE FEINDE

11ROADSHOWS

12GANZ WIE APPLE

1350 US-DOLLAR JE AKTIE

14ULTRA-HARDCORE

15EIN US-DOLLAR

16DAS COMEBACK EINES RIESEN

17MITTEN INS HERZ VON TEXAS

TEIL 3EIN AUTO FÜR ALLE

18GIGA

19TESLA WIRD GLOBAL

20BARBAREN IN DER WERKSTATT

21IN DEN WEHEN

22KURZ VOR DEM S-E-X

23KURSÄNDERUNG

24ELON MUSKS INFERNO

25SABOTAGE

26SHITSTORMS AUF TWITTER

27DIE GROSSE WELLE

28SCHLECHTE NACHRICHTEN

EPILOG

ANMERKUNG DES AUTORS

DANKSAGUNG

QUELLEN

VORWORT

WIE ALLES BEGANN

An einem windigen Abend im März 2016 waren alle Blicke seiner zahlreich im Tesla-Designstudio erschienenen Anhänger auf Elon Musk gerichtet. In seiner schwarzen Jacke mit dem hochgestellten Kragen erinnerte er eher an einen Bösewicht aus einem James-Bond-Film, doch er stand kurz davor, seinen lang gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Der berühmte Unternehmer hatte Jahre darauf hingearbeitet, der Öffentlichkeit sein jüngstes Baby vorzustellen: das Model 3.

Das Designstudio – das in demselben Gebäudekomplex in der Nähe des Flughafens von Los Angeles untergebracht war wie Musks Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX – war Teslas kreative Schaltzentrale. An diesem magischen Ort stand Franz von Holzhausen, der Chefdesigner, der schon an der Neuauflage des VW Käfers beteiligt und für die Modellpflege und das Gesamtdesignkonzept von Mazda verantwortlich gewesen war, einem Team vor, das die visionären Ideen von Musk umsetzte. Ihr gemeinsames Ziel war es, revolutionäre und optisch ansprechende Elektroautos zu bauen, die sich deutlich von dem technischen, nerdigen Look der Fahrzeuge der Konkurrenz unterscheiden sollten. Lange Zeit galten E-Autos in der Autobranche als experimentelle Neuheiten.

Hunderte von Kunden waren zu diesem Ereignis angereist, denn eine Party von Musk durfte man einfach nicht verpassen. Ganz gleich, ob es um Neues aus dem Hause Tesla oder SpaceX ging, seine Veranstaltungen zogen eine eklektische Mischung aus Silicon-Valley-Unternehmern, Hollywood-Größen, treuen Stammkunden und Autofans an. Bis zu diesem Zeitpunkt war Tesla nichts weiter als eine Luxusmarke, ein Nischenprodukt – eine Fantasie kalifornischer Umweltschützer, die sich in eine Marotte für die Reichen und ein Muss für alle gewandelt hatte, die sich Garagen voller BMWs, Mercedes und anderer Statussymbole unter den Benzinern leisten konnten.

Das Model 3, das zu dem angekündigten Startpreis von 35.000 US-Dollar angeboten wurde, hielt, was Musk seinerzeit versprochen hatte: Es war etwas ganz anderes. Musk hatte damit sein ehrgeiziges Ziel erreicht, ein vollelektrisches Auto für den Massenmarkt zu entwickeln. Es war quasi ein Glücksspiel in Form eines viertürigen Kompaktwagens: Würde Tesla damit den Absatz und die Einnahmen generieren können, um es mit den größten der großen Jungs der jahrhundertealten Automobilindustrie aufzunehmen, also mit Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und nicht zu vergessen General Motors (GM)? Das Model 3 würde entscheiden, ob Tesla ein ernst zu nehmender Autokonzern war oder nicht.

Musk, der gerade einmal ein Jahr jünger war als seinerzeit Henry Ford, der 108 Jahre zuvor sein Model T vorgestellt hatte, stand also auf der Bühne und wurde von den hämmernden Beats der Techno-Musik und einem johlenden Publikum empfangen, denn in dieser Nacht sollte die Geschichte neu geschrieben werden. Musk war angetreten, eine neue Ära einzuläuten.

Seine Mission lautete, die Welt zu ändern und vielleicht sogar zu retten (und vermutlich auch, dabei unermesslich reich zu werden). Und genau damit war es ihm gelungen, ein Team von Führungskräften zu gewinnen, die ihm zur Seite standen und seine Vision Realität werden ließen. Diese für ihn äußerst wichtigen Manager, die zuvor in der Automobilindustrie, der Technologie- oder Risikokapitalbranche tätig gewesen waren (darunter auch Musks engster Vertrauter, sein Bruder Kimbal), hatten sich unter die johlende Menge gemischt und schienen die helle Aufregung zu genießen.

Auf der Bühne wühlte sich Musk durch zahlreiche Tabellen über die CO2-Verschmutzung und beklagte das Ausmaß der Umweltzerstörung unseres Planeten. „Das hier ist wirklich wichtig für die Zukunft der Erde“, sagte er unter dem Jubel der Zuschauer.

Ein aufwendig produzierter Videoclip zeigte die ersten Bilder des Model 3. Das Auto sah außen und innen aus wie ein leuchtendes Vorbild aus der Zukunft. Schlanke Kurven und Linien umhüllten das Fahrzeuginnere, das mit nichts auf dem Markt zu vergleichen war. Die für ein Auto typischen Anzeigen und Instrumente waren verschwunden. Stattdessen gab es in der Mitte des Cockpits einen einzigen, relativ großen Bildschirm, der einem Tablet-PC ähnelte. Der Clip zeigte, wie der Wagen an der kurvenreichen Küste Kaliforniens entlangbrauste, was das Publikum erneut mit lautem Johlen quittierte. Einer der Anwesenden rief: „Sie haben es geschafft!“

Musk zog die Anwesenden in seinen Bann, als er ihnen mitteilte, dass bei Tesla schon über 115.000 Anzahlungen von je 1.000 US-Dollar, sprich 115 Millionen US-Dollar Cash, eingegangen waren. Tesla sollte in den kommenden paar Wochen über 500.000 Vorbestellungen erhalten – eine schwindelerregend hohe Zahl. Sie lag um 32 Prozent höher als die Verkaufszahlen des Camry, des beliebten Familienwagens von Toyota Motor Corp., gewissermaßen der Archetyp der Limousinen. Nicht zu vergessen, wir reden hier von Vorbestellungen, das heißt, es gab eine halbe Million Menschen, die bereit waren, zwei Jahre auf ein Auto zu warten, das noch gar nicht produziert wurde.

Der vom Team aufgestellte Plan sah einen langsamen Start der Fertigung vor. Gegen Ende des Jahres 2017 sollten zunächst einige Tausend Stück vom Fließband rollen. Ganz allmählich würde die Produktion bis Mitte des Jahres 2018 auf 5.000 Stück pro Woche gesteigert werden.

Diese Stückzahl – 5.000 Autos pro Woche oder 260.000 pro Jahr – war ein weitverbreiteter Standard, eine klar definierte Vorgabe für alle profitablen großen Autobauer. Sollte Elon Musk mit seinem Unternehmen Tesla diese Zahlen erreichen, würde er der Konkurrenz damit klarmachen, dass er ein ernst zu nehmender Mitbewerber wäre.

Doch Musk gab sich damit nicht zufrieden. Er prahlte bereits damit, dass er die Produktion in der einzigen Montagefabrik des Unternehmens außerhalb des Silicon Valley bis 2020 auf 500.000 Fahrzeuge in einem Jahr steigern könnte – also auf doppelt so viele Autos, wie die meisten Autofabriken Amerikas herstellten.

Jeder weiß, wie verrückt sich das anhören würde, wenn ein anderer als Elon Musk mit solchen Zahlen um sich werfen würde.

Vom Beginn der Entwicklung eines neuen Fahrzeugs bis zur Auslieferung an den Kunden vergehen in der Regel fünf bis sieben Jahre. Es ist ein langwieriger und komplexer Prozess, in den die Erfahrungen von Jahren einfließen. Bevor ein neues Auto beim Händler steht, wird es in der Wüste, in der Arktis und in den Bergen getestet. Tausende von Zulieferern sind an der Herstellung beteiligt und fertigen mit erstaunlicher Präzision Komponenten, die schließlich in sekundengenau choreografierten Prozessen in den Werken montiert werden.

Doch trotz seines Auftretens als Chef eines Start-up-Unternehmens, trotz seines unbestrittenen Ehrgeizes, trotz seiner Vision und trotz der stetig eintrudelnden Vorbestellungen konnte Musk die Augen nicht vor der unerbittlichen Wahrheit verschließen, als er an diesem Abend die Bühne verließ. Die Wahrheit, mit der sich Unternehmen wie GM, Ford und BMW schon seit mehr als einem Jahrhundert herumschlugen: Der Fahrzeugbau ist ein brutales Geschäft und obendrein noch ein sehr kostenintensives.

Und Elon Musks Bilanzen verdeutlichten die Katastrophe: Tesla verbrannte im Durchschnitt pro Quartal 500 Millionen US-Dollar und hatte „nur“ 1,4 Milliarden US-Dollar zur freien Verfügung. Das hieß nichts anderes, als dass Tesla auf dem besten Weg war, bis Ende 2016 kein Geld mehr zu haben, sollte sich das Blatt nicht wenden.

Doch all das gehörte zu dem Spiel, von dem er immer wusste, dass er es mitspielen musste, wenn Tesla der wertvollste Autobauer der Welt werden sollte. Sein unbeirrbarer Glaube an sich führte zu seiner Vision und diese Vision würde einen Markt entstehen lassen. Der Markt wiederum würde Geld erzeugen und mit dem Geld würde er Autos bauen können. Und all das müsste ihm in einem unvorstellbaren Ausmaß gelingen und obendrein noch schnell genug, um der Konkurrenz, den Kreditgebern, Kunden und Investoren immer eine Wagenlänge voraus zu sein, die anhand von Leerverkäufen gegen sein Unternehmen wetteten – ein bei einem Wertverlust der Tesla-Aktien durchaus lukratives Unterfangen.

Musk wusste nur allzu gut, was für ein gefährliches Wettrennen das war. In seinen dunklen Momenten hielt er es sogar für das Angsthasenspiel.

Im Juni 2018, etwas mehr als zwei Jahre nach Musks glanzvoller Enthüllung des Model 3, besuchte ich ihn in den Fertigungshallen von Tesla Inc., einem extrem verschachtelten Werk etwa eine halbe Stunde entfernt vom Silicon Valley. Ich fand ihn tief im Inneren dieses Karnickelbaus und als Erstes fiel mir auf, wie erschöpft er aussah. Er trug ein schwarzes Tesla-T-Shirt und beugte seine 1,80 Meter über ein iPhone. Auf seinem Twitter-Account strömten Sticheleien von Leerverkäufern ein, einige der mächtigsten Investoren weltweit wetteten gegen ihn und sagten sein baldiges Scheitern voraus. Sein E-Mail-Postfach enthielt mehrere Mails eines kürzlich entlassenen Mitarbeiters, der den CEO beschuldigte, an allen Ecken und Enden zu sparen und dadurch Menschenleben zu gefährden.

Hinter seiner Schulter lugte der Karosseriebau hervor: Noch gigantischer hätte niemand Musks Vision Realität werden lassen können. Dieses mechanische Biest verschluckte an einem Ende Rohteile und spuckte am anderen Ende Fahrzeuge aus. In dem zweigeschossigen Gebäude befanden sich mehr als tausend am Boden verankerte und von der Decke hängende Roboterarme, die Blechteile zusammenfügten. Funken flogen, als die Roboterarme herumschwangen, um Blechteile an den Rahmen zu schweißen. In der Luft lag ein beißender Geruch. Das Klirren von Metall klang wie ein ohrenbetäubendes Metronom.

Vom Karosseriebau gelangten die Rohkarosserien in die Lackiererei, wo sie in den Farben Perlweiß, Mitternachtssilber oder in Teslas ikonischem Sportwagenrot lackiert wurden. Von dort aus ging es in die Innenausstattung, wo am Fließband nicht nur die knapp 500 Kilogramm schweren Batterien eingebaut wurden, sondern auch alles andere, was ein Auto letztendlich zu einem Auto macht: Sitze, Armaturenbrett, Display.

Genau an dieser Stelle lag das Problem, der Grund, weshalb Musk in der Fabrik übernachtet hatte. Am Fließband zog eine Panne die nächste nach sich. Musk räumte ein, dass er bei der Fertigung seiner Autos zu sehr auf Roboter gesetzt hatte. Die zigtausend Teile, die von Hunderten von Zulieferern herangekarrt wurden, hatten in eine überaus komplexe Endlosschleife gemündet. Wohin Musk auch blickte, funktionierte etwas nicht so, wie es sollte.

Er entschuldigte sich für sein ungepflegtes Äußeres, sein braunes Haar war schon längere Zeit nicht mehr gekämmt worden und er hatte seit drei Tagen dasselbe T-Shirt an. In ein paar Tagen würde er seinen 47. Geburtstag feiern. Er lag ein ganzes Jahr hinter seinem Plan zurück, die Fertigung seines Model 3 anzukurbeln, und das, obwohl dieser Kompaktwagen bei Tesla über alles oder nichts entscheiden würde.

Musk saß an einem völlig leeren Schreibtisch. Sein Kopfkissen, auf dem er sich ein paar Stunden aufs Ohr gehauen hatte, lag auf dem Stuhl neben ihm. Ein Salat war halb aufgegessen. Ein Leibwächter stand in seiner Nähe. Sein Unternehmen stand kurz vor dem Bankrott.

Trotzdem war er überraschend gut gelaunt. Er versicherte mir, dass sich alles zum Guten wenden würde.

Als er mich ein paar Wochen später anrief, war seine Stimmung deutlich schlechter. Die ganze Welt hätte es auf ihn abgesehen. „Es ist ja wirklich nicht so, als würde ich mich um diese Rolle reißen“, schnaubte er. „Ich mache das, weil ich an diese verdammte Mission glaube, dass nachhaltige Energien gefördert werden müssen.“

Auch wenn es ganz nach einem Tiefpunkt für Elon Musk aussah, der Schein trog.

Musks Kampf und Teslas Geschichte drehen sich um eine zentrale Frage: Kann ein Start-up einen der größten und fest im Sattel sitzenden Industriezweige der Weltwirtschaft in die Knie zwingen? Die Erfindung des Automobils hat die Welt verändert. Mal abgesehen von Autonomie und Mobilität, die es dem Einzelnen bot, mal abgesehen davon, dass es ganz neue Bereiche der modernen Zivilisation und deren Vernetzung ermöglichte, hat es eine eigene Wirtschaft kreiert. Detroit hat in gewisser Weise die Mittelklasse etabliert und allen angrenzenden Orten Reichtum und Sicherheit beschert. Die Automobilbranche zählt zu den größten Industriezweigen Amerikas mit einem Jahresumsatz von knapp zwei Billionen US-Dollar. Und das Tüpfelchen auf dem i? Einer von zwanzig Amerikanern ist in dieser Branche beschäftigt.1

GM, Ford, Toyota und BMW haben sich zu globalen Ikonen gewandelt, die Jahr für Jahr zig Millionen Autos designen, bauen und verkaufen. Doch ein Autokauf ist mehr als die Anschaffung eines technischen Geräts. Dabei geht es auch um Unabhängigkeit und Status, um ein Symbol des amerikanischen, um nicht zu sagen globalen Traums.

Die Kehrseite dieser Medaille ist, dass mit der Verwirklichung dieses Traums auf der ganzen Welt ein und dieselben Fahrzeuge in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß für Verkehrsstaus sorgen und in hohem Maße für die zunehmende Umweltverschmutzung und letztlich auch den Klimawandel verantwortlich sind.

Und dann kam Musk, ein Selfmade-Multimillionär in seinen Zwanzigern, der davon träumte, mit seinem neu gewonnenen Reichtum die Welt zu verändern. Er war so sehr von Elektroautos überzeugt, dass er sein ganzes Vermögen auf deren Erfolg setzte, weshalb er kurz vor dem Bankrott stand und drei Ehen – zwei davon mit derselben Frau – in den Sand setzte.

Es ist eine Sache, ein soziales Netzwerk zu schaffen, wenn der Platzhirsch den Namen MySpace trägt. Oder eine Online-Plattform zu nutzen, um Überkapazitäten an Autos und Wohnungen einer neuen Nutzung zuzuführen und es dann mit Taxikartellen oder der Hotelbranche aufzunehmen. Eine ganz andere Sache ist es dagegen, sich mit einigen der größten Unternehmen der Welt anzulegen und sie auf ihrem eigenen Terrain herauszufordern. Noch dazu mit etwas, das sie seit über einem Jahrhundert herstellen und mit dem sie die eine oder andere schmerzhafte Erfahrung gemacht haben.

Die Gewinnspanne in dieser Branche ist oft sehr gering. Ein durchschnittliches Fahrzeug generiert vielleicht nur einen operativen Gewinn von rund 2.800 US-Dollar.2 Doch allein um dorthin zu gelangen, braucht es mehrere Kraftanstrengungen. So muss es gelingen, eine Fabrik am Laufen zu halten, die 5.000 Fahrzeuge in der Woche produziert. Und selbst wenn diese Hürde genommen ist, muss man sich absolut sicher sein können, dass es genug Käufer dafür gibt.

Jeder Engpass in der Produktion oder im Vertrieb kann sehr schnell in eine Katastrophe münden. Jeder Tag, an dem eine Fabrik stillsteht, an dem Fahrzeuge nicht an die Händler ausgeliefert oder vom neuen Besitzer nach Hause gefahren werden, kostet Geld – viel Geld. Dieser Geldfluss von den Verbrauchern zu den Händlern und zum Hersteller ist das Lebenselixier der Automobilindustrie, denn damit wird die Entwicklung der nächsten Generation an Fahrzeugen finanziert, die oftmals hohe Investitionssummen verschlingt und mit versunkenen Kosten verbunden ist.

2016 und 2017 gab GM insgesamt 13,9 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung neuer Produkte aus. Und in einer Branche, in der die Gewinne von einem Jahr zum nächsten stark schwanken können (GM erzielte 2016 einen Gewinn in Höhe von neun Milliarden US-Dollar, doch schon 2017 einen Verlust von 3,9 Milliarden US-Dollar), ist es vielleicht wenig überraschend, dass die größten Autobauer nicht ohne jede Menge Cash auskommen: 2017 verfügte GM über Cash in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, Ford über 26,5 Milliarden US-Dollar, und Toyota und VW beendeten beide das Geschäftsjahr 2017 mit 43 Milliarden US-Dollar auf ihren Konten.

Die Hürden für den Einstieg in die Automobilbranche sind so hoch, dass es schon sehr, sehr lange her ist, dass in den Vereinigten Staaten ein neuer Autobauer den Markt betreten hat und es ihn noch immer gibt. Die Rede ist von Chrysler, der sich das im Jahr 1925 zutraute. Oder wie Musk sich auszudrücken pflegt – und damit sein unerhörtes Unterfangen unterstreicht: Es gibt nur zwei US-amerikanische Autobauer, die nicht in Konkurs gegangen sind: Ford und Tesla.

Keine Frage, man muss schon ziemlich verrückt sein, um in einem solchen Haifischbecken mitschwimmen zu wollen. Und genau dafür halten viele Elon Musk. Doch er hat sich dieser Herausforderung gestellt und sich und sein Unternehmen gezwungen, dorthin zu gehen, wo die hehren Visionen des Silicon Valley und die harte Realität Detroits aufeinanderprallen. Er ist absolut davon überzeugt, dass ihm mit Tesla der große Durchbruch bei den Elektroautos gelingt. Dass E-Autos ihre benzinschluckenden Vettern um Welten schlagen, dass sie sowohl optisch ansprechender als auch technisch überlegen sind, dass sie den Käufern Milliarden US-Dollar jährlich an Benzinkosten sparen und dass sie damit die Welt vor sich selbst retten.

Doch der rücksichtslose Geschäftssinn dieser Branche und das Gebot der Stunde stehen seinem Vorhaben mitunter im Weg. Viele von uns missverstehen oder unterschätzen Teslas Endspiel. Für sie ist ein E-Auto nichts weiter als ein neues Spielzeug für die umweltbewusste Familie, die Geld wie Heu hat, oder für den statusbewussten Geldgeber mit seinem progressiven Gehabe. Vielleicht ist ein Tesla aber auch nur der neue Ferrari für die wandelnde Midlife-Crisis, die gerade neben Ihnen am Bahnhof geparkt hat.

Doch diese Nischenexistenz ist definitiv nicht das, worum es Tesla geht. Und genau deshalb hängt das Schicksal dieses Unternehmens vom Model 3 ab, dem Elektroauto für die breite Masse. Ein Wall-Street-Banker klagte schon vor Jahren: „Entweder aus Tesla wird ein Nischenhersteller wie Porsche oder Maserati, der seine 50.000 Spitzenwagen jährlich fertigt, oder sie knacken den Code und bauen ein E-Auto für 30.000 US-Dollar und läuten damit die große Wende in der Automobilindustrie ein.“3

Um nichts anderes geht es beim Model 3.

Musks rücksichtsloses Vorgehen bei der Entwicklung des Model 3, aber auch die fragwürdige Taktik, die er an den Tag gelegt hat, um an diesen Punkt zu kommen, haben Mitbewerber und Branchenbeobachter gleichermaßen verunsichert. Anders als die meisten Entscheidungsträger in der Automobilindustrie entspringt Musks Philosophie der Entscheidungsfindung dem kalifornischen Ökosystem, in dem es besser ist, eine schnelle, falsche Entscheidung zu treffen, die rasch wieder revidiert werden kann, als Zeit damit zu verbringen, Hypothesen zu perfektionieren. Gerade für ein Start-up-Unternehmen gilt der Grundsatz Zeit ist Geld umso mehr, denn so ein junges Unternehmen verbrennt schon ab dem ersten Tag seiner Gründung Millionen US-Dollar pro Tag.

Musk glaubt fest an die Kraft der Eigendynamik, daran, dass ein Sieg den nächsten nach sich zieht. Da er bereits mehrere Modelle von E-Autos entwickelt und unters Volk gebracht und damit mit Vorurteilen aufgeräumt hat, was Elektrofahrzeuge leisten können, hat er unstrittig schon viele Siege für sich verbuchen können.

Der Erfolg mit Teslas ersten Luxusmodellen hat seine Konkurrenz auf den Plan gerufen. Die größten Autobauer hatten es 2018 eilig, seinen Vorsprung mit ihren eigenen E-Autos aufzuholen, und investierten laut einer Studie mehr als 100 Milliarden US-Dollar, um bis Ende 2022 75 vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zu bauen und an den Mann und die Frau zu bringen. Bis 2025, so prognostizierten die Analysten damals, könnten fast 500 neue Modelle von Elektroautos zum Verkauf stehen, was im Erfolgsfall bedeutet, dass sich einer von fünf Neuwagenkäufern weltweit gegen einen Benziner entscheidet.4

Nicht zu vergessen, dass sich Musk einen entscheidenden Markenvorteil gesichert hat. Er hat fast im Alleingang den aktuellen Zeitgeist für Elektroautos geschaffen. Zumindest verkörpert er ihn. Und für viele ist er der Zeitgeist.

Und das ist der Grund, warum 2018 die Begeisterung der Investoren für Musks Vision den Marktwert von Tesla höher trieb als den jedes anderen US-Autobauers – und das, obwohl Tesla noch nie einen Jahresgewinn ausgewiesen und nur einen Bruchteil der Sollstückzahlen verkauft hatte. Sein steigender Aktienkurs deutete darauf hin, dass die Investoren auf das Potenzial von Tesla setzten, die Revolution der Elektroautos anzuführen. Teslas Zugang zu Kapital in Milliardenhöhe hatte sein Wachstum angekurbelt und es dem Unternehmen ermöglicht zu überleben.

Die Investoren bewerteten Tesla eher wie ein Tech-Unternehmen als wie einen typischen Autohersteller, der streng nach Quartalsergebnissen und dürftigen Zukunftsprognosen beurteilt wird. Für Musk war das 2018 eine gute Nachricht. Wenn Tesla von den Investoren so bewertet worden wäre, wie sie GM bewertet haben, wäre es lediglich sechs Milliarden US-Dollar wert gewesen – und keine 60 Milliarden US-Dollar. Wäre GM so bewertet worden wie Tesla, wäre das Unternehmen 340 Milliarden US-Dollar wert gewesen – und keine 43 Milliarden US-Dollar.5

Doch trotz des ganzen Hypes gelten für Tesla dieselben Finanzgesetze wie für jeden anderen Autobauer auch: Jedes neue Produkt stellt eine Herausforderung dar, die unter Umständen tödlich enden kann. Das gilt für Tesla umso mehr, da seine Produktpalette noch sehr klein ist. Die Einsätze werden größer, je größer Tesla wird, da die Wetteinsätze von ein paar Millionen US-Dollar auf Milliarden steigen.

Und während Musks Vision, seine Begeisterung und seine Entschlossenheit Tesla tragen, drohen sein Ego, seine Paranoia und seine Kleinlichkeit alles zunichtezumachen.

Seine Anhänger können ebenso wie seine Kritiker nicht genug von ihm bekommen. Sein Gesicht erscheint seit einem Jahrzehnt immer wieder auf den Titelseiten von Zeitschriften. Er hat Robert Downey Jr. inspiriert, seine Darstellung des Tony Stark in den Iron Man-Filmen an den Unternehmer Musk anzulehnen. Musk äußert sich oft auf Twitter, legt sich zum Beispiel mit Regulierungsbehörden an, mit deren Entscheidungen er nicht einverstanden ist, greift Leerverkäufer an, die gegen ihn wetten, oder scherzt mit seinen Fans über alles Mögliche, von japanischen Animes bis zum Drogenkonsum. Doch immer mehr Leute kennen auch seine andere Seite. Nervlich am Ende. Gestresst. Besorgt. Verzweifelt. Unsicher. Kurz gesagt: verletzlich.

Würde Musks unverhohlenes Bestreben, die Automobilindustrie umzukrempeln, ihn in die Lage versetzen, genau das zu tun, was einst als unmöglich galt? Oder würde ihm seine Selbstüberschätzung zum Verhängnis werden?

Angesichts der umstrittenen Gestalten, die in den letzten Jahren aus ihrem Versteck im Silicon Valley aufgetaucht sind, muss man sich fragen: Ist Elon Musk ein Außenseiter, ein Antiheld, ein Blender oder eine Mischung aus allen dreien?

TEIL I

EIN RICHTIG TEURES AUTO

1

DIESMAL KÖNNTE ES ANDERS SEIN

In einer lauen Sommernacht des Jahres 2003 ließ Jeffrey Brian Straubel die Vorstellung von einem Elektroauto lange nicht schlafen. An jenem Abend wimmelte es in seinem kleinen Mietshaus in Los Angeles vor Mitgliedern des Solarauto-Teams der Stanford University, die gerade ein Rennen in Chicago gefahren waren. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung war Teil einer wachsenden Bewegung, die bei jungen Ingenieuren das Interesse an der Entwicklung von Alternativen zu benzinbetriebenen Fahrzeugen wecken sollte. Straubel hatte angeboten, in die Rolle des Gastgebers für das Team seiner Alma Mater zu schlüpfen, doch weil das Rennen so anstrengend war, waren schon viele seiner Gäste auf dem Fußboden eingeschlafen.

Da Straubel mehr als genug mit seinen eigenen Projekten zu tun hatte, hatte er in den sechs Jahren, in denen er Maschinenbau in Stanford studierte, kein Interesse daran gehabt, selbst Teil dieses Teams zu werden. Allerdings deckten sich seine Interessen mit denen seiner Gäste. Auch er war geradezu besessen von dem Gedanken, Fahrzeuge elektrisch anzutreiben – und zwar schon seit seiner Kindheit, die er in Wisconsin verbracht hatte. Nach dem Studium pendelte er zwischen L.A. und dem Silicon Valley hin und her und tat sich schwer, seinen Platz im Leben zu finden. Straubel sah beileibe nicht aus wie der verrückte Professor, der angetreten war, die Welt zu ändern. Er strahlte Ruhe aus und besaß das unauffällige gute Aussehen eines Verbindungsstudenten aus dem Mittleren Westen. Doch tief in seinem Innern nagte der Wunsch an ihm, mehr zu erreichen als seine Freunde. Er wollte sich nicht wie sie mit einem Job bei einem Start-up wie Google zufriedengeben oder im Räderwerk der Bürokratie von Unternehmen wie Boeing oder General Motors versanden. Er wollte etwas schaffen, das die Welt ändern würde, ob in einem Auto oder Flugzeug war ihm egal. Er wollte einem Traum hinterherjagen.

Stanfords Team war es ebenso wie seiner Konkurrenz gelungen, ein Auto zu entwickeln, das mit Sonnenenergie über Solarzellen angetrieben wurde. Kleine Akkus speicherten einen Teil dieser Energie – für den Einsatz in der Nacht oder wenn die Sonne von Wolken verdeckt war. Da es sich jedoch um ein Solarrennen handelte, setzten die Organisatoren dem Einsatz der Batterien Grenzen.

Straubel hielt dieses Verbot für falsch. Die Batterietechnik hatte sich in den letzten Jahren dank der gesteigerten Nachfrage nach Elektrogeräten für den privaten Gebrauch enorm verbessert. Er wollte sich in seinem Denken nicht von willkürlichen Regeln einschränken lassen, die von Wettbewerbsveranstaltern festgelegt wurden. Bessere Akkus bedeuteten, dass ein Auto länger gefahren werden konnte und weniger abhängig von Solarzellen und den Launen des Wetters war. Was also sprach dagegen, sich auf Batteriestrom zu konzentrieren, und zwar unabhängig von der Quelle, anstatt sich auf die Sonne zu fixieren?

Er erforschte einen vielversprechenden neuen Akkumulatortyp, den Lithium-Ionen-Akku, der ein Jahrzehnt zuvor erstmals von Sony für seine Camcorder verwendet wurde, bevor er auch in Laptops und anderer Unterhaltungselektronik eingesetzt wurde. Lithium-Ionen-Akkus waren leichter und ihre Energiedichte größer als die der meisten damals auf dem Markt befindlichen Akkumulatoren.1 Straubel wusste ganz genau, welche Probleme es mit den älteren Batterien gab: Die ziegelsteinförmigen Blei-Säure-Batterien waren schwer und ihre Energiedichte vergleichsweise gering. Mehr als 35 Kilometer Reichweite waren damals mit einem Auto einfach nicht drin, bevor der Akku aufgeladen werden musste. Mit dem Aufkommen der Lithium-Ionen-Akkus war seiner Überzeugung nach ein erster Schritt in die richtige Richtung möglich.

Damit stand er nicht allein da: Unter seinen Gästen war auch Gene Berdichevsky, der ebenfalls nicht schlafen konnte. Er zählte zu den jüngeren Teammitgliedern und interessierte sich wie Straubel für Batterien und ihre Möglichkeiten. Je länger sie miteinander sprachen, umso begeisterter zeigte sich Berdichevsky von Straubels Vorhaben. Stundenlang tauschten sie in dieser Nacht Ideen aus. Wenn sie Tausende von kleinen Lithium-Ionen-Akkus aneinanderreihen würden, um damit ein Auto anzutreiben, bräuchten sie dann überhaupt die Sonnenenergie? Sie rechneten aus, wie viele Batterien sie benötigten, um mit einer einzigen Ladung von San Francisco nach Washington, D.C. – knapp 4.000 Kilometer Luftlinie – zu fahren. Mit Akkus vom Gewicht einer halben Tonne und einem leichtgewichtigen Fahrer könnten sie dieses Ziel mit ihrem Elektroauto erreichen. Flugs skizzierten sie ein torpedoförmiges, aerodynamisches Fahrzeug. Ihnen war bewusst, dass sie mit so einer Nummer weltweit Aufmerksamkeit erregen und globales Interesse an Elektroautos wecken könnten. Beflügelt durch diese Unterredung schlug Straubel vor, das Team solle der Solarenergie als Antriebsmöglichkeit für Autos den Rücken kehren und sich stattdessen mit der Entwicklung eines Elektroautos mit großer Reichweite befassen. Das nötige Kapital könnten sie ja vielleicht von anderen Stanford-Absolventen bekommen.

Als die Sonne im Hinterhof aufging, waren die beiden ganz aus dem Häuschen, denn sie hatten begonnen, mit Lithium-Ionen-Akkus herumzuspielen, die Straubel für Experimente im Haus aufbewahrte. Als Erstes luden sie die fingerlangen Akkus voll auf und filmten dann, wie Straubel mit einem Hammer auf sie einschlug. Der Schlag löste eine Reaktion aus, die ein Feuer entfachte und die Akkus wie Raketen in die Luft schickte. Die Zukunft sah rosig aus.

„Da müssen wir dranbleiben“, sagte Straubel zu Berdichevsky. „Wir können gar nicht anders!“

Jeffrey Brian Straubel verbrachte die Sommer seiner Kindheit in Wisconsin damit, auf der Müllhalde nach mechanischen Geräten zu stöbern, die er auseinandernehmen konnte. Seine Eltern förderten seine Neugier und ließen ihn ihren Keller zu einem Labor umbauen. Er baute einen elektrischen Golfwagen, experimentierte mit Batterien und begeisterte sich für Chemie. Als er eines Abends – er ging damals noch auf die Highschool – versuchte, Wasserstoffperoxid in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten, hatte er vergessen, dass sich in seinem Kolben noch Aceton befand, was eine explosive Mischung ergab. Sie detonierte in einem Feuerball, der Knall erschütterte das ganze Haus und Fensterscheiben zerbarsten. Seine Kleidung fing Feuer, der Rauchmelder schrillte und Straubels Mutter eilte in den Keller, wo sie ihren Sohn mit blutüberströmtem Gesicht fand, das mit 40 Stichen genäht werden musste. Bis heute hat Straubel das typische Babygesicht der Mittelwestler, doch eine Narbe auf der linken Wange verleiht ihm eine etwas geheimnisvolle Aura.

Dieser Vorfall lehrte Straubel, Respekt vor den Gefahren der Chemie zu haben. Sein Interesse, wie Energie funktioniert, führte ihn 1994 an die Stanford University, wo er seine Leidenschaft für eine gesunde Mischung aus hochtrabender Wissenschaft und praktischen Anwendungen der Technik entdeckte. Er verliebte sich förmlich in die Fachgebiete Energiespeicher-Technologien, erneuerbare Energie, Leistungselektronik und Microcontroller. Ironischerweise brach er einen Kurs über Fahrzeugdynamik ab – er fand die Details rund um die Aufhängung eines Autos und die Kinematik von Reifen zu langweilig.

Straubel war viel mehr an Batterien interessiert als an Autos. Seine Ingenieursdenkweise hatte ihm klargemacht, dass kraftstoffbetriebene Fahrzeuge alles andere als effizient waren. Die Erdölvorkommen sind begrenzt und beim Verbrennen der daraus hergestellten Kraftstoffe in den Fahrzeugmotoren wird schädliches Kohlendioxid freigesetzt. Für ihn ging es bei der Entwicklung eines Elektroautos nicht darum, das Rad, vielmehr das Auto neu zu erfinden, sondern eine beschissene Lösung für ein bekanntes Problem zu verbessern. Für ihn war es so, als würde jemand frieren und dann den Tisch im Raum verbrennen, um es warm zu haben. Zwar entsteht durch so ein Feuer Hitze, doch die ganze Bude ist verqualmt und man hat keinen Tisch mehr. Da musste es doch einen besseren Weg geben.

Während seines dritten Sommers am College verhalf ihm ein Professor zu einem Praktikum bei einem Start-up-Autounternehmen namens Rosen Motors in Los Angeles. Der legendäre Luft- und Raumfahrtingenieur Harold Rosen und sein Bruder Ben Rosen, ein Risikokapitalgeber sowie President und CEO der Compaq Computer Corporation, hatten das Unternehmen 1993 gegründet. Sie träumten von einem nahezu schadstofffreien Fahrzeug und arbeiteten an einem Hybrid-Elektro-Antrieb. Sie wollten einen kraftstoffbetriebenen Turbogenerator mit einem Schwungrad koppeln. Das Schwungrad, das umso mehr Energie erzeugt, je schneller es sich dreht, sollte den nötigen Strom erzeugen, damit das Fahrzeug weiterfährt, nachdem der Motor es in Bewegung gesetzt hat.

So verlief Straubels Einstieg in die Automobilbranche. Harold Rosen knüpfte den Kontakt zu ihm und nahm ihn dann unter seine Fittiche. Schon bald arbeitete Straubel an den Magnetlagern für das Schwungrad und half bei den Prüfgeräten. Der Sommer verging wie im Flug und Straubel wurde klar, dass er für sein Abschlussjahr nach Stanford zurückkehren musste, um mehr über Fahrzeugelektronik zu lernen.

Zurück am College arbeitete er per Fernzugriff für Rosen, bis er am Telefon eine bestürzende Nachricht erhielt: Das Unternehmen musste seine Pforten für immer schließen. Straubel lernte also sehr früh, was es bedeutet, eine Autofirma aus dem Boden zu stampfen. Rosen Motors hatte fast 25 Millionen US-Dollar in den Sand gesetzt.2 Sie hatten ihr System in ein Saturn-Coupé eingebaut, was als Machbarkeitsnachweis dienen sollte. (Sie hatten aber auch einen Mercedes-Benz zerlegt.) Ihr Versprechen lautete, dass ein Auto mit ihrem System in sechs Sekunden von null auf hundert beschleunigen konnte. Gekoppelt daran war die Hoffnung, sich mit einem Autobauer zusammenzutun, um ihre Technologie in dessen Autos einzubauen.

Doch trotz begeisterter Presse wussten sie nicht, wie es weitergehen sollte. Der gängige Witz in der Autobranche geht so: Um ein kleines Vermögen mit Autos zu machen, sollte man besser mit einem großen anfangen. In seiner Nachrede über Rosen Motors zog Ben, dessen Vermögen zum Teil aus einer sehr erfolgreichen Investition in Compaq stammte, eine optimistische Bilanz: „In so einer riesigen Branche gibt es nur selten die Chance, sie umzukrempeln und etwas zu tun, was gut für die Gesellschaft und die Umwelt ist und obendrein noch jede Menge Benzin spart. Wir hatten die Chance, die Welt zu ändern.“3

Zurück in Stanford mietete Straubel mit einem halben Dutzend Freunden ein Haus außerhalb des Campus. Die Arbeit für Rosen in diesem Sommer hatte ihn inspiriert, aber er ging davon aus, dass Rosens Idee mit dem Schwungrad zu schwierig umzusetzen war. Deshalb beanspruchte er die Garage für sich allein und rüstete einen gebrauchten Porsche 944 in ein rein batteriebetriebenes Fahrzeug um. Damit erzielte er ein paar Teilerfolge: Sein wild zusammengeschustertes Auto, in dem mehrere Blei-Säure-Batterien steckten, war schnell wie der Blitz, bestens geeignet für Burnouts und Viertel-Meilen-Rennen. Straubel scherte sich nicht um das Fahrverhalten oder die Aufhängung. Ihn interessierten ausschließlich die Fahrzeugelektronik und das Batteriemanagement. Das war der Schlüssel zum Erfolg: Er musste herausfinden, wie genug Leistung erzeugt werden kann, ohne dass der Motor kaputtgeht oder die Batterien schmelzen. Er begann, Zeit mit anderen gleichgesinnten Ingenieuren im Silicon Valley zu verbringen, die ihn zu Elektroauto-Rennen mitnahmen. Ebenso wie Henry Ford hundert Jahre zuvor jedes Wochenende auf der Rennstrecke die Fähigkeiten seines Autos unter Beweis gestellt hatte, nahmen auch Straubel und seine Freunde an Beschleunigungsrennen teil. Der Trick bei diesen Rennen, so fand er heraus, bestand darin, dafür zu sorgen, dass die Batterien nicht überhitzten und schmolzen.

Während Straubel weiter an seinen Elektroautos herumschraubte, lernte er einen Ingenieur namens Alan Cocconi kennen, der als selbstständiger Geschäftspartner im Auftrag von General Motor Corp. an deren gescheitertem Elektroauto EV1 gearbeitet hatte. 1996 arbeitete Cocconis Werkstatt, knappe 50 Kilometer von Downtown L.A. in San Dimas gelegen, an Ideen, wie sie ein breites Publikum für E-Autos begeistern könnten. Die Mechaniker schnappten sich einen Bausatz für einen tiefgelegten zweisitzigen Roadster, der bei Autofans der Marke Eigenbau sehr beliebt war und zu dem ein Fiberglasrahmen gehörte. Anstatt einen Benzinmotor einzubauen, wurde das Fahrzeug über Blei-Säure-Batterien angetrieben, die sie in den Türen unterbrachten. Und schon war er fertig: ein Hot Rod, der in 4,1 Sekunden von null auf hundert beschleunigte und damit Sportwagen das Wasser reichen konnte.4 Mit einer einzigen Ladung kam das Auto knappe 100 Kilometer weit – nicht annähernd das, was ein durchschnittliches Auto mit einer Tankfüllung schaffte, aber ein vielversprechender Anfang. Weit beeindruckender war jedoch, dass Cocconi bei den Beschleunigungsrennen immer mal wieder einen Ferrari, Lamborghini oder eine Corvette abhängte. Er gab seinem sonnengelben Auto den Namen Tzero – was für das mathematische Symbol To steht, das einen Startpunkt markiert (wenn die verstrichene Zeit gleich null ist).

Ende 2002 begann eine harte Zeit für Cocconis Werkstatt. Die Autobauer waren immer weniger daran interessiert, Autos auf Elektroantrieb umzurüsten, um die Regulierungsbehörden zu beeindrucken, die ihrerseits ihr Interesse von Elektroautos auf andere emissionsfreie Technologien verlagert hatten. Und der Tzero erwies sich als zu kostspielig und zeitaufwendig in der Herstellung. Unbeeindruckt davon begann Cocconi, der bereits mit Lithium-Ionen-Batterien für ferngesteuerte Flugzeuge experimentiert hatte, mit der Umrüstung des Tzero auf ebendiese Batterien.

Diese Idee kam Straubel zu Ohren, als er nach seinem Abschluss in der Werkstatt abhing und seine Zeit zwischen L.A. und dem Silicon Valley aufteilte. Er schlug Cocconi ein Überland-Auto vor, das auf seinen Überlegungen fußte, die er gemeinsam mit dem Stanford-Solarteam in jener langen Nacht im Sommer 2003 durchgespielt hatte. Er rechnete Cocconi vor, dass etwa 10.000 Batterien benötigt würden und dass die Herstellung dieses Prototyps etwa 100.000 US-Dollar kosten würde. Das Team von AC Propulsion war sehr beeindruckt von Straubels Begeisterung und sagte zu – vorausgesetzt Straubel beschaffte das dafür nötige Geld. Cocconi wollte Straubel sogar einstellen, aber er konnte ihn sich nicht leisten.

Straubel war sich seinerseits nicht sicher, ob er bereit war, sich auf eine feste Anstellung einzulassen. Er verbrachte auch viel Zeit mit seinem ehemaligen Chef Harold Rosen, der damals in seinen Siebzigern war und eine andere fantastische Idee verfolgen wollte: ein Flugzeug mit Hybridantrieb, das in großer Höhe einen drahtlosen Internetzugang ermöglichen sollte. Straubel fragte sich, ob nicht Lithium-Ionen-Batterien die Lösung für Rosens Problem sein könnten.

Als Rosen und Straubel sich nach Investoren für ihr neues Luft- und Raumfahrtprojekt umsahen, erinnerte sich Straubel an einen Mann, von dem er schon in Palo Alto gehört hatte. Damals galt Elon Musk als exzentrisches Mitglied des Fliegerclubs am örtlichen Flughafen. Nachdem Musk eines Tages viel zu spät gelandet war und damit andere Mitglieder verärgert hatte, die planmäßig an der Reihe gewesen wären, schickte er den Damen an der Rezeption einen riesigen Blumenstrauß. In letzter Zeit hatte Musk wegen seiner Beteiligung an einem Start-up namens Paypal, das von Ebay für 1,5 Milliarden US-Dollar übernommen worden war, und wegen der Gründung eines Raumfahrtunternehmens Schlagzeilen gemacht. Er schien jemand zu sein, der von großen, scheinbar unmöglichen Ideen magisch angezogen wird. Und damit könnte er genau der Investor sein, den sie beide brauchten.

In jenem Oktober schrieb sich Straubel für eine Vorlesungsreihe über Unternehmertum an der Stanford University ein, weil er unbedingt den damals 32-jährigen Musk reden hören wollte. „Wenn Sie sich für den Weltraum interessieren, wird Ihnen dieser Vortrag gefallen“, waren Musks einleitende Worte.5 Bevor er ausführte, wie und weshalb er ein Unternehmen namens Space Exploration Technologies Corp., kurz SpaceX, gründete, das Raketen herstellte, erzählte er von seiner eigenen Geschichte, die an die Groschenromane von Horatio Alger erinnerte. Musk wuchs in Südafrika auf, wanderte bereits mit 17 Jahren allein nach Kanada aus und ging dann in die USA, um sein Studium an der Universität von Pennsylvania zu beenden. Kurz nach seinem Abschluss reiste Musk mit seinem besten Freund Robin Ren quer durch die USA, weil sie in Stanford weiterstudieren wollten. Musk wollte eigentlich tief in die Energiephysik einsteigen, weil er davon überzeugt war, über diesen Weg enorme Fortschritte in der Batterietechnologie machen zu können. Doch nur zwei Tage später brach er sein Studium ab. Der Grund? Die Goldgräberstimmung des Dotcom-Booms Ende der 1990er-Jahre.

Straubel schenkte seine ganze Aufmerksamkeit Musk, als dieser, ganz in Schwarz gekleidet und mit offenem Hemd, als wäre er in einem europäischen Nachtclub zu Gast, sein Leben schilderte. Nur wenige Risikokapitalgeber der Sand Hill Road hätten damals seine Vision für das Internet geteilt. Der schnellste Weg, Geld zu verdienen, so dachte Musk, wäre, Medienunternehmen zu helfen, ihren Content für das World Wide Web auszulegen. Genau dafür hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Kimbal das Unternehmen Zip2 gegründet. Aufmerksamkeit erregten sie mit einem Web-Programm, das als erstes seiner Art detaillierte Wegbeschreibungen zwischen zwei Orten anzeigte – eine Funktion, die heutzutage allgegenwärtig ist. Auch bei Zeitungsverlagen wie Knight Ridder, Hearst und The New York Times traf dieses Feature einen Nerv, da sie Webseiten mit Stadtplanfunktion programmieren wollten. Die zwei Brüder fackelten nicht lange und verkauften ihre Firma für Bares. („Diese Währung kann ich nur empfehlen“, scherzte er.) Mit 22 Millionen US-Dollar auf der Bank des Jungunternehmers rückte sein nächstes Ziel in greifbare Nähe: Er wollte ein weiteres Unternehmen gründen. Anfang 1999 wettete er darauf, dass es ihm gelänge, Geldautomaten durch ein sicheres Online-Zahlungssystem zu ersetzen – na klar, die Rede ist von Paypal, wie das Unternehmen später hieß. Und damit wurde Musk so reich, dass er damit seinen noch größeren Traum finanzieren konnte.

Eine Frage ließ Musk schon lange Zeit nicht mehr los: Warum war das US-amerikanische Raumfahrtprogramm ins Stocken geraten? „In den 1960er-Jahren haben wir es geschafft, quasi aus dem Nichts Menschen auf den Mond zu bringen. Wir mussten die gesamte Technologie dafür von Grund auf entwickeln. Doch in den 1970er-, 1980er- und sogar noch in den 1990er-Jahren haben wir uns nur noch seitwärts bewegt und schaffen es jetzt nicht einmal mehr, Menschen in eine niedrige Erdumlaufbahn zu bringen“, sagte Musk. Das passte nicht zu anderen Technologien wie Mikrochips und Handys, die im Laufe der Zeit immer besser und billiger geworden waren. Warum war die Raumfahrttechnik derart hintendran?6

Musks Aussage stieß bei Straubel auf Anklang, der sich ähnliche Gedanken über die Autoindustrie gemacht hatte. Im Anschluss an den Vortrag passte Straubel Musk ab, um mit ihm darüber zu reden. Als Köder erwähnte er seine Verbindung zu Rosen, der in Raumfahrtkreisen für seine Rolle bei der Entwicklung moderner Kommunikationssatellitentechnologie bekannt war. Sein Plan ging auf, denn Musk lud Straubel und Rosen danach ein, sich die Raketenfabrik von SpaceX in der Nähe von Los Angeles einmal aus der Nähe anzusehen.

Straubel sah zu, wie Rosen scheinbar unbeeindruckt durch die Büros von SpaceX marschierte, die in einem ehemaligen Lagerhaus in El Segundo untergebracht waren. Immer wieder wies er auf Fehler in Musks Plänen für eine Rakete hin, die angeblich für einen Bruchteil der dafür üblichen Kosten gebaut werden könnte. „Das funktioniert nie!“, hörte Straubel Rosen zu seinem Entsetzen zu Musk sagen. Nicht minder kritisch äußerte sich Musk zu Rosens Idee von einem Flugzeug und kabellosem Internetzugang. „Eine mehr als dämliche Idee!“ Als sie sich zum Mittagessen setzten, schrieb Straubel den gesamten Besuch als einzige Katastrophe ab.

Um das Gespräch am Laufen zu halten, wandte sich Straubel seinem eigenen Lieblingsprojekt zu, einem Elektroauto, das auch längere Strecken zurücklegen können würde. Er erzählte Musk von seiner Zusammenarbeit mit einer Firma namens AC Propulsion und den Tests mit Lithium-Ionen-Akkus, die der Durchbruch sein könnten. Dieses Argument lieferte Straubel bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, doch die meisten seiner Gesprächspartner hielten es für verrückt. Nur Musk nicht. Es hatte Klick bei ihm gemacht, das konnte Straubel schon daran erkennen, wie er ihn ansah. Seine Miene verriet es. Er hatte diesen unsteten Blick und schien die Information zu verarbeiten. Er nickte hin und wieder zustimmend. Musk hatte kapiert, worauf es hinauslief.

Straubel hatte endlich das Gefühl, einen Bruder im Geiste kennengelernt zu haben, jemand, der seine Vision teilte. Nach dem Mittagessen schrieb er eine E-Mail und schlug Musk vor, sich an AC Propulsion zu wenden, wenn er ein Auto mit Lithium-Ionen-Antrieb sehen wolle. Musk zögerte nicht eine Sekunde. Er schrieb sofort zurück, dass er 10.000 US-Dollar zu Straubels Langstrecken-Prototypen beisteuern wolle, und versprach, AC Propulsion anzurufen. „Das ist ja so cool. Ich bin mir sicher, damit machen wir einen Riesenschritt nach vorn. Nicht mehr lange, und Elektroautos sind eine machbare Option“, schrieb Musk.

Was Straubel nicht wusste, war, dass er bald um die Aufmerksamkeit von Musk buhlen würde, da mehrere Konkurrenten auf den Plan getreten waren.

2

DER GEIST DES EV1

Die Idee zu Tesla Motors nahm aber nicht mit Elon Musk oder JB Straubel Fahrt auf, sondern mit Martin Eberhard – einem Mann mittleren Alters. Zu Beginn des neuen Jahrtausends verkaufte er zuerst sein junges Unternehmen, um sich kurz darauf nach 14-jähriger Ehe von seiner Frau scheiden zu lassen. Sie erhielt einen Großteil des Vermögens, das er erarbeitet hatte, während er das Haus in den Hügeln oberhalb von Silicon Valley behielt. Sein Bruder war Architekt und hatte sein Heim mitgestaltet, von wo aus er an einem klaren Tag den Pazifik sehen konnte. Auf der langen Fahrt zu seinem neuen Job in einem Gründerzentrum, das Start-ups auf die Beine half, entlang einer engkurvigen Straße unter einem Baldachin aus Mammutbäumen, konnte er darüber nachdenken, was er aus seinem Leben – persönlich und beruflich – machen wollte. Auch mit 43 war Eberhard nicht sicher, für welches Fachgebiet er sich entscheiden sollte, aber eines stand für ihn bereits fest: Er würde eine neue Firma gründen. Er wollte etwas schaffen, das von Bedeutung war. Oder auch etwas ganz anderes machen – vielleicht Jura studieren?

Während er seinen Gedanken nachhing, begann er von etwas Greifbarerem zu träumen und erfüllte damit jegliches Klischee: Er wollte sich einen Sportwagen gönnen. Etwas Schnelles, etwas Cooles.

Jeden Tag in der Mittagspause diskutierte Eberhard, der mit seinem grau melierten Haar und Bart aussah wie der Vater in der 1980er-Jahre-Sitcom „Familienbande“, mit seinem langjährigen Freund Marc Tarpenning darüber, welches Auto er kaufen sollte. Die beiden hatten 1997, also fünf Jahre zuvor, gemeinsam eine Firma namens NuvoMedia Inc. gegründet, mit dem ziemlich kühnen Ziel, die Verlagsbranche aufzumischen. Beide lasen viel, verreisten noch mehr und waren es leid, ihre Bücher auf langen Reisen mitzuschleppen. Da kam ihnen der Gedanke in den Sinn: Warum sollte es Bücher nicht auch in digitaler Form geben?

So entstand das Rocket eBook, der Vorläufer von Amazons Kindle und seiner Artgenossen. Im Jahr 2000, kurz vor dem Zerplatzen der Dotcom-Blase, verkauften sie ihr Unternehmen für 187 Millionen US-Dollar an eine Firma, die mehr an ihren Patenten als an der von ihnen angestoßenen digitalen Revolution interessiert war.1 Da sich beide bei der Finanzierung ihres Unternehmens stark auf externe Investoren wie Cisco und Barnes & Noble verlassen hatten, war ihr Firmenanteil relativ gering, was hieß, dass sie durch den Verkauf nicht so steinreich wurden wie Musk, als er Paypal abstieß. Und von Eberhards Anteil ging ein Großteil an seine baldige Ex-Gattin.

Nachdem Eberhard sich einige Sportwagen angesehen hatte, beschwerte er sich bei Tarpenning über die mangelnde Kraftstoffeffizienz. Der 2001er-Porsche 911 mit Schaltgetriebe war unstrittig ein tolles Auto, aber ein Spritschlucker. Im Stadtverkehr verbrauchte er knapp 16 Liter pro 100 Kilometer, auf der Autobahn mit rund zehn Litern etwas weniger. Bei Ferrari und Lamborghini lag der Durchschnittsverbrauch bei 21,4 Litern pro 100 Kilometer. Ein normaler BMW 3er aus dem Jahr 2001 verbrauchte im Schnitt zwölf Liter pro 100 Kilometer bei kombinierter Fahrt in der Stadt und auf der Autobahn.

Die globale Erwärmung war 2002 noch kein allgemeines Gesprächsthema, doch Eberhard hatte Studien gelesen, die diese besorgniserregende Entwicklung belegten. Sein Verstand war empfänglich für die rationalen Argumente der Wissenschaft. „Es ist einfach nur dämlich zu glauben, dass wir weiterhin wie verrückt Kohlendioxid in die Luft blasen können, und davon auszugehen, dass das keine Folgen hat“, sagte er.2 Darüber hinaus war er überzeugt, die Probleme der USA im Nahen Osten seien die logische Folge ihrer Abhängigkeit vom Öl – eine Einstellung, mit der er bei Tarpenning auf offene Ohren stieß.

Als Vollblutingenieur begann Eberhard zu recherchieren, welche Art von Auto – rein hypothetisch betrachtet – am effizientesten ist: ein E-Auto oder ein Benziner. Er berechnete mithilfe aufwendiger Tabellen die Well-to-Wheel-Effizienz (die gesamte von einem Auto während seiner Herstellung, aber auch bei der Nutzung verbrauchte Energie einschließlich der erzeugten Treibhausgasemissionen). Er war überzeugt, dass Elektroautos der richtige Weg waren. Das einzige Problem war, dass er kein Elektroauto finden konnte, das seinen Ansprüchen genügte – und schon gar keines, das so sexy war wie ein Porsche.

Eberhard war nicht der Einzige, der dieses Resümee zog.

In Kalifornien mehrten sich die Stimmen derer, die bessere elektrische Alternativen forderten. Eberhards Kollege im Gründerzentrum, Stephen Casner, war einer davon. Casner hatte einen EV1 geleast, GMs Einstiegsmodell in den noch im Entstehen begriffenen Markt für Elektroautos, was für Casner den Eintritt in die aufkommende Szene der Elektroauto-Enthusiasten darstellte. Casner besuchte die jährliche Rallye der Electric Auto Association, wo er einen Porsche sah, der von einem Stanford-Absolventen (kein anderer als JB Straubel) auf Elektroantrieb umgerüstet worden war. Dieses Auto hatte bei einem Drag-Race in Sacramento einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt und damit viel Aufmerksamkeit erregt.

Eberhard machte eine Testfahrt mit einem EV1 und nahm ihn dabei genau unter die Lupe. Er sah ganz sicher nicht wie ein Sportwagen aus, eher wie ein seltsames zweisitziges Raumschiff. Zur besseren Aerodynamik war der EV1 tiefergelegt und besaß eine tropfenförmige Karosserie. Die Hinterräder, teilweise von Karosserieteilen verdeckt, sahen von der Seite aus wie halb geöffnete Augen. Dieses Design trug dazu bei, dass das Auto im Vergleich zu anderen Serienfahrzeugen 25 Prozent weniger Luftwiderstand aufwies, was wiederum bedeutete, dass es energieeffizienter war und weniger Batterien benötigte.

Gewicht und Effizienz – der ewige Kampf der E-Autobauer. Das Akkupack des EV1 wog eine halbe Tonne – ziemlich viel, angesichts der Tatsache, dass damals eine Limousine im Schnitt kaum mehr als 1,5 Tonnen wog.3 Die Batterien waren mittig im Wagen verstaut und bildeten quasi eine Trennwand zwischen den beiden Sitzen, wodurch sich die Insassen in dem winzigen Fahrzeug noch klaustrophobischer fühlten. Über dem Akkupack und rund um den Schaltknüppel befanden sich Dutzende von Knöpfen, die eher an einen wissenschaftlichen Taschenrechner als an einen typischen Sportwagen erinnerten.

Dennoch war Eberhard mehr als begeistert von der Beschleunigung des Wagens. Ein Tritt auf das Pedal drückte ihn in die Sitze. GM prahlte damit, dass das Auto in weniger als neun Sekunden von null auf hundert Stundenkilometer beschleunigen konnte. Und ohne den brüllend lauten Benzinmotor war die Fahrt angenehm ruhig, der Motor schnurrte wie ein Kätzchen.

Der EV1 war nicht Eberhards Traumwagen, nicht im Ansatz der sexy Sportwagen, den er fahren wollte. Schon bald würde er nichts weiter als ein Flop sein. GM nahm alle Fahrzeuge zurück und stellte die Produktlinie ein – sie war ein finanzielles Draufzahlgeschäft. Doch im Laufe ihres Gesprächs erwähnte Casner seinen Nachbarn, einen Mann namens Tom Gage, der für einen der ursprünglichen Ingenieure des EV1-Projekts bei einer Firma in L. A. namens AC Propulsion arbeitete. Dort hatte der Geschäftsinhaber Al Cocconi ein Elektroauto entwickelt, das sie den Tzero nannten.

Eberhard hatte darüber gelesen. Kurze Zeit später saß er im Flieger nach Los Angeles, um sich den Wagen einmal anzusehen.

Als Eberhard bei AC Propulsion ankam, erfuhr er, dass Cocconi und Gage bereits zwei der drei gebauten Tzeros zu einem Preis von 80.000 US-Dollar verkauft hatten. Das leuchtend gelbe Auto hatte wie die Autos in einem Cartoon eine schräge Front und eine gedrungene, rechteckige Karosserie. Seine 28 Blei-Säure-Batterien waren aufeinandergestapelt auf Platten montiert und dort untergebracht, wo normalerweise die Türen gewesen wären, sodass Eberhard sich wie die Akteure aus „Ein Duke kommt selten allein“ mühsam in das enge Cockpit des Wagens hineinzwängen und wieder herauskrabbeln musste. Doch Eberhard gewann die Überzeugung, was dem Auto an Raffinesse und Komfort fehlte, machte es durch seine Beschleunigung wieder wett. Keine Kupplung, keine Gangschaltung, Adrenalin pur.

Trotz alledem hatte auch der Tzero ein Problem: Er war auf große, teure Batterien angewiesen, die aber nur eine geringe Reichweite brachten. Wie sich Eberhard erinnerte, brachte er die Idee auf, stattdessen Lithium-Ionen-Akkus zu verwenden, die er aus seinem E-Book kannte. Kaum hatte er seinen Gedanken ausgesprochen, wurde es im Raum unangenehm still – fast so, als hätte er einen Nerv getroffen. Cocconi machte an diesen Tag früh Feierabend.

Als sich die beiden am nächsten Tag erneut trafen, wollte Cocconi ihm unbedingt etwas zeigen. Wie sich herausstellte, waren beide auf eine ähnliche Idee gekommen. Auch Cocconi, der gern Modellflugzeuge in den Himmel steigen ließ, hatte die Vorteile von Lithium-Ionen als Ersatz für das bisher eingesetzte Nickel-Metallhydrid erkannt. Erstere waren kostengünstiger und obendrein war ihre Leistung besser. Da Cocconi einen staatlichen Zuschuss erhalten hatte, konnte er es sich leisten, ein paar Tests durchzuführen. Er ging davon aus, dass ein Akkupaket mit anfangs 60 Batterien, wie sie üblicherweise für einen Laptop verwendet wurden, mehr Energie liefern würde. Er begann davon zu sprechen, dass sie den Tzero auf Lithium-Ionen-Akkus umrüsten müssten.

Gelänge es ihm, die Blei-Säure-Batterien des Tzero durch 6.800 dieser billigen Laptop-Batterien zu ersetzen, hätte er theoretisch ein leichteres Auto mit größerer Reichweite und höherer Leistung. Das einzige Problem war, dass AC Propulsion allmählich das Geld ausging. Einer seiner größten Kunden, die Volkswagen AG, war abgesprungen, da die kalifornischen Aufsichtsbehörden nicht mehr auf die Einführung von Elektroautos in den amerikanischen Markt drängten (AC Propulsion und VW hatten gemeinsam daran gearbeitet, Fahrzeuge des deutschen Herstellers in E-Autos umzurüsten, um einerseits den Umsatz von Volkswagen zu steigern und um andererseits hohe Geldstrafen zu vermeiden, die dem Autobauer aufgrund der Emissionen seiner Benziner drohten). Die Lage sah alles andere als rosig aus für die Werkstatt, die einen Teil ihrer Mitarbeiter entlassen musste und verzweifelt versuchte, einen Weg aus der drohenden Pleite zu finden.

Eberhard war von dem Tzero überzeugt und auch bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Er ließ sich auf einen Preis von 100.000 US-Dollar ein und gab dem Unternehmen zusätzlich weitere 150.000 US-Dollar, damit sie den Tzero auf Lithium-Ionen-Batterien umrüsten konnten, ohne um ihre Zukunft fürchten zu müssen.4 Vielleicht könnte er seinen Teil dazu beitragen, ein richtig großes Unternehmen aus der kleinen Werkstatt zu machen, dachte sich Eberhard. Immerhin hatte ein weitaus banaleres Problem – auf Reisen schwere Bücher mitschleppen zu müssen – dazu geführt, dass Tarpenning und er eine eigene Firma gegründet hatten. Vielleicht wäre jetzt ja der richtige Zeitpunkt, das Problem mit den Batterien anzugehen, ein neues Unternehmen zu gründen und damit auch aus seiner Midlife-Crisis herauszukommen, womit alle seine Probleme auf einen Schlag gelöst wären.

Die Idee eines Elektroautos ist so alt wie das Auto selbst. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurde an batteriebetriebenen Fahrzeugen getüftelt. Henry Fords Frau fuhr bereits Anfang der 1900er-Jahre ein Auto mit elektrischem Antrieb, denn diese Technologie galt als besonders attraktiv für Frauen, die von der Handkurbel, dem Lärm und dem Gestank benzinbetriebener pferdeloser Kutschen abgeschreckt wurden.5 Der Erfolg ihres Mannes mit dem Model T, einem benzinbetriebenen Auto für jedermann, zog einen Schlussstrich unter die Debatte um Benzin- oder Elektroantrieb. Da die Ford Motor Co. dieses Fahrzeug in Massenproduktion zu einem Preis herstellen konnte, den sich eine wachsende Mittelschicht leisten konnte, entstanden eine ganze Branche von Autoherstellern und ein Netz von Tankstellen, deren Kraftstoffe aus fossilen Brennstoffen hergestellt waren. Ein Elektroauto, das etwa dreimal so viel kostete wie eine typische Limousine und nur eine Reichweite von 50 Meilen hatte, war alles andere als ein ernst zu nehmender Konkurrent.6

Erst in den 1990er-Jahren sah es so aus, als könnte ein rein elektrisches Auto ein Comeback feiern. Die General Motors Corp. überraschte die Konkurrenz, als sie 1990 auf der Los Angeles Auto Show ein Konzeptauto vorstellte und diese Idee 1995 mit dem EV1 als Serienfahrzeug realisierte.

Das inhärente Problem für den EV1 war ein rechnerisches. Eine der Herausforderungen für die Hersteller von Elektroautos war, dass die immensen Kosten für die Batterien eines vollelektrischen Fahrzeugs sich natürlich in dessen Preis niederschlugen – die Rede ist hier von mehreren Zehntausend US-Dollar. Für die Erbsenzähler unter den großen Autoherstellern war das ein Ding der Unmöglichkeit, denn sie waren es gewohnt, so manches Feature zu streichen, nur um ein paar Dollar – wenn nicht sogar nur Cent – pro Fahrzeug zu sparen. Allein der Gedanke, den Preis eines Autos um Tausende von US-Dollar zu erhöhen, war ein Rohrkrepierer, vor allem, da das Elektroauto in den Augen der Käufer obendrein noch viele Hürden zu nehmen hatte. Am dringlichsten stellte sich die Frage, wo sie ihr Auto überhaupt würden aufladen können. Anders als Benziner konnten Elektroautos nicht einfach zu Tankstellen fahren, die es zuhauf im ganzen Land gab und deren Aufbau fast ein Jahrhundert gedauert hatte.

Bei dem Bau des EV1 berücksichtigten die Ingenieure vor allem das Prinzip, dass weniger Batterien automatisch die Kosten senken würden – doch leider auf Kosten der Reichweite. Wie sollte dieses Dilemma je gelöst werden?

Selbst wenn Lithium-Ionen-Batterien das Problem mit der Reichweite lösen könnten, sah sich Eberhard mit der Tatsache konfrontiert, dass selbst diese kostengünstigeren Batterien noch immer einen erheblichen Kostenfaktor darstellten, zumal benzinbetriebene Autos keine damit vergleichbaren Kosten haben. Nachdem er sich intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt hatte, kam er zu dem Schluss, dass zu viele Autofirmen, einschließlich GM, nicht richtig an die Sache herangegangen waren. Sie wollten Elektroautos für Otto Normalverbraucher bauen und sie wollten den Massenmarkt ansprechen, indem sie die Batteriekosten senkten. Das Ergebnis war ein Auto voller Kompromisse – nicht aufregend genug, um High-End-Käufer anzusprechen, und zu ineffektiv, um im unteren und mittleren Marktsegment mit Benzinern zu konkurrieren.

Aus seiner Zeit in der Unterhaltungselektronik wusste Eberhard, dass die Autohersteller den falschen Ansatz verfolgten. Schließlich wurde die neueste Technik immer zuerst teuer verkauft. Erst später sank dann der Preis, um auch den Normalbürger anzusprechen. Die Early Adopters waren bereit, mehr für das coole neue Ding zu bezahlen – lange bevor der Mainstream zu einem realistischeren Preis nachzog. Warum sollte es bei einem Elektroauto anders sein?

Er ließ sich von den Verkaufszahlen des Toyota Prius inspirieren, einem Hybridfahrzeug, das die Energie, die beim Bremsen oder durch den Benzinmotor erzeugt wird, in einer Batterie speichert und so den Kraftstoffverbrauch reduziert. Die Käufer dieses Autos, im Grunde genommen ein Corolla der unteren Preisklasse, der mit einem teuren, umweltfreundlichen Elektroantrieb ausgestattet war, waren durchaus vergleichbar mit den Käufern von Toyotas Luxusmarke Lexus. Filmstars, die ihre Umweltfreundlichkeit signalisieren wollten, fuhren mit ihm in Hollywood vor. Als Eberhard durch die noblen Viertel von Palo Alto fuhr, machte er Fotos von den Einfahrten der Häuser, wo BMWs und Porsches neben Prius-Limousinen standen. Das waren, so wettete er, seine potenziellen Kunden. Sie machten sich Gedanken um die Folgen des Autofahrens für die Umwelt und wollten dennoch PS unter der Haube haben.

Wenn Eberhard einen hochpreisigen Elektrosportwagen auf den Markt brächte, würde er wegen der hohen Batteriekosten nicht so sehr unter Druck stehen. Aus eigener Erfahrung wusste Eberhard, dass Sportwagenkäufer sehr nachsichtig sein konnten und bereit waren, über einige Dinge hinwegzusehen – sogar über die Zuverlässigkeit –, wenn die Leistung stimmte und die Marke als cool galt.

Da Eberhard das Bild von dem potenziellen Markt immer schillernder malte, konnte er Tarpenning überzeugen, mit ihm zusammen ein Unternehmen zu gründen. Sie tauften es Tesla Motors nach Nikola Tesla, dem Erfinder des vor allem im nordamerikanischen Raum verbreiteten Einphasen-Dreileiternetzes zur öffentlichen Stromversorgung. Sie meldeten das Unternehmen am 1. Juli 2003 in Delaware an – neun Tage vor Teslas Geburtstag 147 Jahre zuvor – und machten sich über die Autoindustrie schlau.

Zugegeben, anfangs war ihr Wissensstand mehr als dürftig, was sie aber als Vorteil ansahen. Die Autoindustrie befand sich in einem strukturellen Wandel, da Branchenriesen wie GM versuchten, sich an den veränderten Kundengeschmack und die Hinterlassenschaft aus Schulden, hohen Lohnkosten und schrumpfenden Marktanteilen anzupassen. Über Generationen hinweg hatten die Automobilhersteller Pionierarbeit bei vertikal integrierten Fertigungsabläufen geleistet, bei der interne Teilelieferanten die Komponenten, die für die Herstellung eines Autos benötigt wurden, an die Montageabteilung lieferten. Um die Kosten zu senken, wurden diese Teilehersteller ausgegliedert und Aufträge an Drittanbieter auf der ganzen Welt vergeben. Theoretisch, dachte Eberhard, könnte das kleine Tesla also die gleichen Teile kaufen, die auch von den großen Unternehmen für die Herstellung ihrer Sportwagen verwendet werden.

Und warum sollte man das Auto überhaupt selbst bauen? Als sein Partner und er E-Book-Reader für NuvoMedia herstellten, bauten sie die Geräte ja auch nicht selbst zusammen. Vielmehr hatten sie diese Arbeit, wie die meisten Unternehmen der Unterhaltungselektronik, an Dritte ausgelagert. Bei ihrer jetzigen Recherche stellten sie fest, dass nur wenige Autobauer solche Dienstleistungen anboten. Darunter fiel ihnen besonders Lotus auf, der britische Sportwagenhersteller.

Lotus hatte kürzlich eine neue Version seines Elise-Roadsters herausgebracht. Was wäre, wenn Tesla einfach ein paar Elise-Autos kaufen würde, Lotus deren Design aber stark verändern würde, sodass sie optisch einzigartig wären? Dann müssten nur noch die Verbrennungsmotoren gegen die Elektromotoren von Cocconi ausgetauscht werden und voilà, schon wäre ihr High-End-Elektrosportwagen fertig.

Auch andere hatten über die Entwicklung eines Elektroautos nachgedacht, aber es war ihnen nicht gelungen, hinter das Geheimnis der Profitabilität zu kommen. Eberhard zerbrach sich tagelang den Kopf, wie er einer rund 100 Jahre alten Industrie die Lektionen beibringen könnte, die er in seiner Laufbahn als Unternehmer im Silicon Valley gelernt hatte. Tesla müsste folglich mit wenig Kapital auskommen und sich auf die Marke und das Kundenerlebnis konzentrieren. Er fand, dass die Zeit dafür reif war.

Im September 2003 hatte AC Propulsion das von Eberhard in Auftrag gegebene umgerüstete Fahrzeug fertiggestellt. Die Ergebnisse der ersten Tests wiesen darauf hin, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Der neue Tzero mit seinen Lithium-Ionen-Batterien hatte erstaunliche 500 Pfund an Gewicht eingespart. Die Beschleunigung von null auf hundert Stundenkilometer verbesserte sich auf atemberaubende 3,6 Sekunden, womit er zu den schnellsten Autos der Welt zählte. Durch die Umrüstung erhöhte sich auch die Reichweite des Fahrzeugs, sodass es mit einer Akkuladung knapp 500 Kilometer weit fahren konnte. Das war ein erheblicher Fortschritt im Vergleich zu den 130 Kilometern, die Cocconi und Gage mit ihren älteren Tzeros geschafft hatten.

Eberhard ließ seinen Nachbarn Ian Wright, einen Amateur-Rennfahrer, eine Testfahrt machen. Dieses Erlebnis war mit keinem Fahrzeug zu vergleichen, das Wright zuvor gefahren hatte. Damit ein Benziner so schnell wie möglich vom Fleck kommt, braucht man ein modernes Fahrzeug und einen erfahrenen Fahrer, der im richtigen Moment von der Kupplung geht und Gas gibt. Lässt er die Kupplung zu früh los, würgt er den Motor ab, da nicht genug Drehmoment vorhanden ist, um das Auto in Bewegung zu setzen. Geht er zu spät von der Kupplung, qualmen die Reifen. Das Timing muss stimmen, damit die Reifen genau dann losrollen, wenn der Motor genug Kraft hat, um sie weiterzudrehen – aber nicht zu stark. Automatikgetriebe können dabei sehr nützlich sein, aber die gibt es nur für Benziner.

Ganz anders der Tzero. Eberhard und Wright stellten fest, dass ihr Elektroauto die Konkurrenz, sprich Benziner, um wenigstens eine ganze Wagenlänge abhängen konnte. Die Beschleunigung hielt auch bei steigender Geschwindigkeit unvermindert an. „Es fühlte sich an wie ein Rennwagen im ersten Gang, aber dann war kein zweiter oder gar dritter Gang nötig. Der schaffte mühelos seine 100 Sachen“, schrieb Wright später.7 Kurz darauf verwarf er die Idee von einem eigenen Start-up-Unternehmen und schloss sich stattdessen Eberhard und Tarpenning an.